Внеклассное мероприятие по математике

«Этот день мы приближали, как могли».

Карабетова Марет Ереджибовна

учитель математики

Цель мероприятия:

- расширение знания детей о войне;

- заинтересовать неизвестными историческими фактами;

- воспитывать уважение к защитникам Родины;

- развивать патриотические чувства.

Оформление:

Портреты великих математиков – участников Великой Отечественной войны, внесших свой личный вклад в решение задач необходимых для победы.

Форма – путешествие в прошлое.

Методы – беседа с использованием наглядных пособий.

Подготовительная работа:

- подобрать интересные исторические факты о войне;

- подготовить слайды.

Ход мероприятия

Звучит музыка «День победы»:

День Победы

слова В. Харитонова, музыка Д. Тухманова

День Победы, как он был от нас далек,

Как в костре потухшем таял уголек.

Были версты, обгорелые, в пыли,—

Этот день мы приближали, как могли.

Припев;

Этот День Победы

Порохом пропах.

Это праздник

С сединою на висках.

Это радость

Со слезами на глазах.

День Победы!

День Победы!

День Победы!

Дни и ночи у мартеновских печей

Не смыкала наша Родина очей.

Дни и ночи битву трудную вели,—

Этот день мы приближали, как могли.

Припев.

Здравствуй, мама, возвратились мы не все.,

Босиком бы пробежаться по росе!

Пол-Европы прошагали, полземли,

Этот день мы приближали, как могли.

Припев.

Ведущий 1: Да, этот день приближали, как могли, весь советский народ от мала до велика.

Ведущий 2: Прошло 68 лет с того самого незабываемого дня, когда наш народ впервые отпраздновал День Победы. Труден был путь к этой Победе.

Ведущий 1: Война для советских людей длилась 1418 дней и ночей, 34032 часа, 2041920 минут, 122515200 секунд.

Ведущий 2: Каждый день мы теряли более 14 тысяч соотечественников, каждый час погибали 600 человек, каждую минуту 10, а каждые 6 секунд уносили одну человеческую жизнь.

20 миллионов такими были наши потери в страшной, самой разрушительной за всю историю человечества, войне.

Ведущий 1: И поэтому наш народ всегда будет ненавидеть поджигателей войны, будет и впредь настойчиво отстаивать дело мира на Земле.

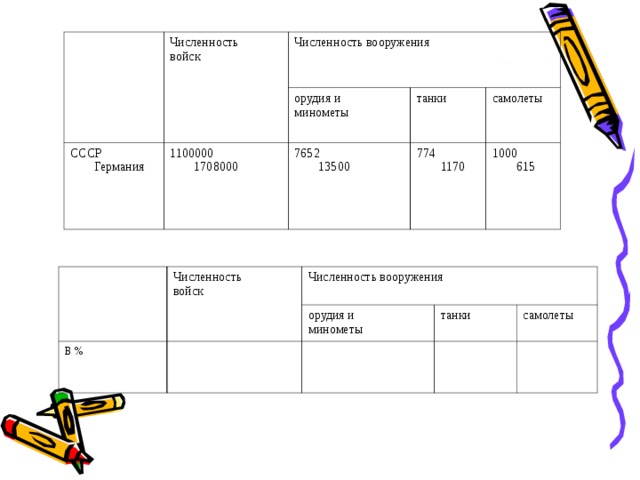

Ведущий 2: Наш героический народ выстоял и победил. Важнейшим фактором, приближавшим победу нашего народа, следует считать решение задач, которые осуществляли в годы войны советские математики.

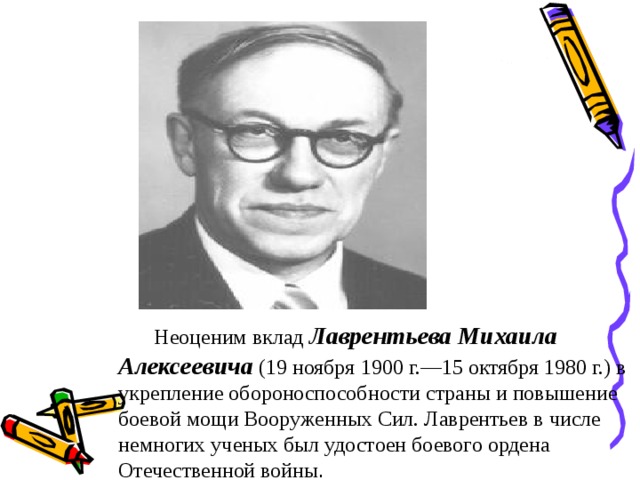

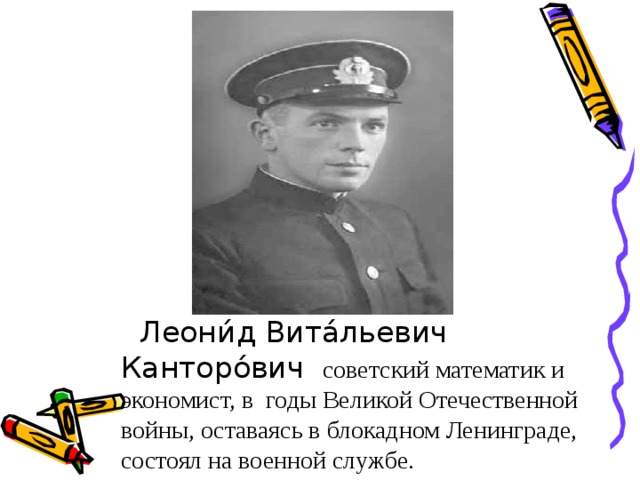

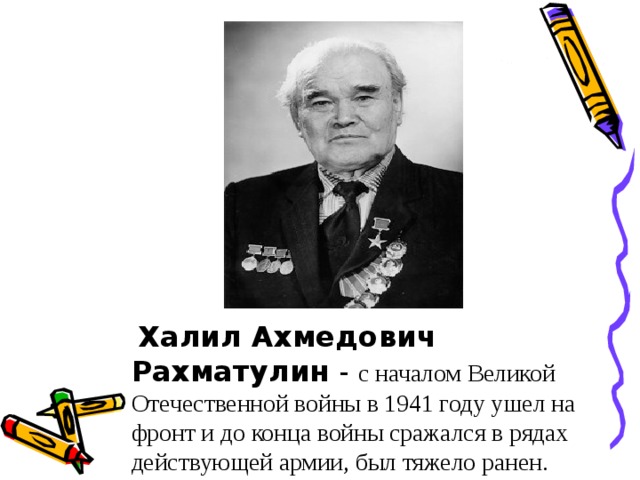

Ведущий 1: Призыв «Всё для фронта, всё для Победы» ученые – математики восприняли как свой личный долг. Многие переключились на решение задач, необходимых для победы, не переставая трудиться на своих постах. Огромное число математиков были мобилизованы или ушли на фронт добровольцами.

Ведущий 2: Они храбро воевали и честно исполняли свой гражданский долг.

Ведущий 1: История военных лет показала, что математика сыграла большую роль в осуществлении оборонной мощи страны во время Великой Отечественной войны и играет огромную роль теперь.

Ведущий 2: 23 июня 1941 года состоялось внеочередное расширенное заседание Президиума Академии наук. Ученые заявили, что отдадут «все свои знания, силы, энергию и свою жизнь за победу над врагом». Отложив свои первичные дела, многие математики возводили оборонительные сооружения, с оружием в руках сражались на фронтах и частях действующей армии, соединениях народного ополчения, партизанских отрядах.

Ведущий 1: Сообщения о вкладе советских математиков в Великой Отечественной войне читают ученики. (Приложения 1-5)

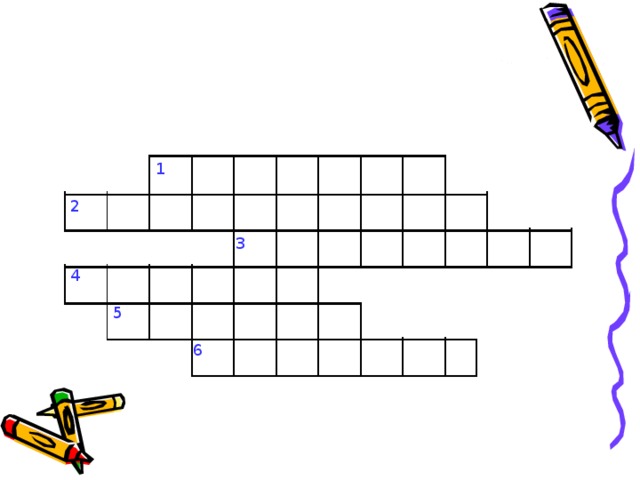

Ведущий 2: Решаем кроссворд:

Вопросы к кроссворду:

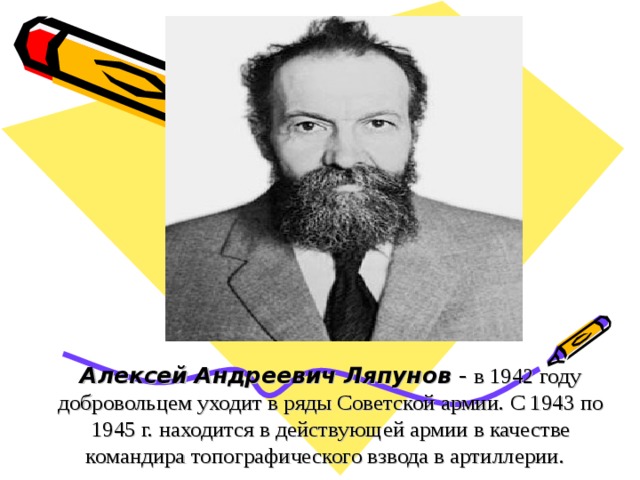

Командир топографического взвода в артиллерии с 1943 по 1945 г.г. (Ляпунов)

Решил проблему увеличения эффективности огня артиллерии, повышения меткости стрельбы. (Колмогоров)

Этот математик разработал таблицы для определения местоположения судна по радиопеленгам. Таблицы ускорили штурманские расчеты в десять раз. (Берштейн)

Изучал общую теорию устойчивости движения, проблемы автоматичского регулирования, управления летательными аппаратами. (Четаев)

Внес выдающийся вклад в развитие вычислительной и машинной математики в СССР, в создание эффективных методов расчета задач атомной и космической техники. (Келдыш)

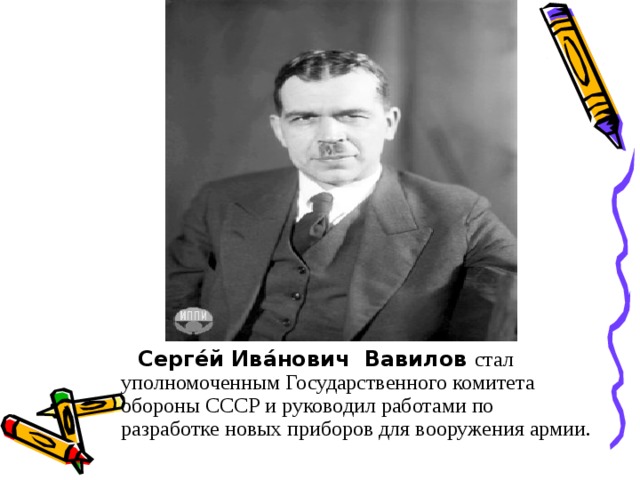

Во время Великой Отечественной войны этот математик жил в эвакуации в г. Йошкар – Ола, где закончил биографию Исаака Ньютона. (Вавилов)

Ведущий 1: Решим теперь несколько примеров устно. Из полученных ответов составим крылатое выражение:

-6• (-3)

-5• 0

-5-3

3,5:7

2,4:3

3,4+2,5

1-0,6

2,7•100

3,7:10

0,2•5

2,6:2

1:10

0,7:0,01

1,07+1,93

3•0,1

| 0 | 0,8 | 18 | 0,4 | -8 | 7,9 | 270 | 0,5 | 0,37 | 1,3 | 0,1 | 3 | 1 | 0,3 | 70 |

| л | в | х | е | е | с | м | б | у | о | л | в | г | а | о |

Ведущий 2: «Хлеб всему голова». Хлеб – главное богатство нашей Родины.

Ученица читает стихотворение:

Хлеб войны.

Не было муки.

Она была

более легендою, чем былью,

с лебедою смешанною пылью,

черная – и все-таки бела.

Чем еще ей было нас кормить,

матери, спасавшей нас от смерти?

Это было творчеством, поверьте,

тесто из муки такой творить.

Дня не знала. Ночи не спала.

А уж сколько свеклы перетерла…

Все переборола. Не дала,

чтобы смерть схватила нас за горло.

Завывает вьюга за стеной,

белые сугробы наметая.

Вот она сидит передо мной,

женщина воистину святая.

Ей бы можно плакать от обид,

вспомнив все, что вынесла когда-то,

а она о свекле говорит

и спроста краснеет виновато.

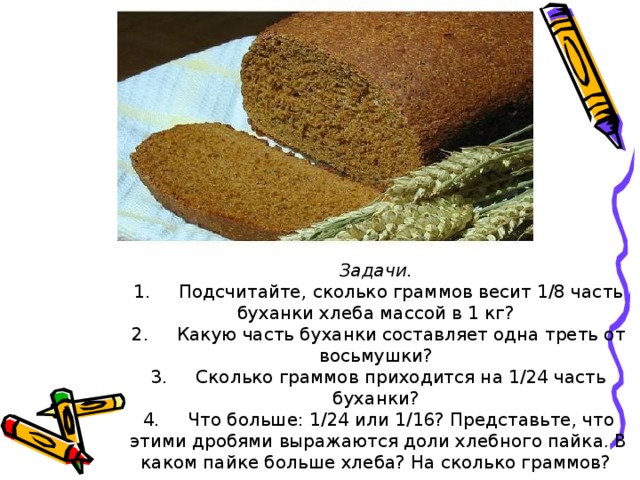

Ведущий 1: (Слайд 20) а) Подсчитайте, сколько граммов весит 1/8 часть

буханки хлеба массой в 1 кг? (125г.)

б) Какую часть буханки составляет одна треть от восьмушки? (1/24 часть буханки)

в) Сколько граммов приходится на 1/24 часть буханки (41,66 г.), а на 1/16 часть (62,5 г.)?

г) Что больше: 1/24 или 1/16? (1/16›1/24)

д) Этими дробями выражаются доли хлебного пайка.

е) В каком пайке больше хлеба? (в 1/16ч больше)

ж) На сколько граммов? (приблизительно на 20г)

Ведущий 2: Одна такая восьмушка была дневным рационом ленинградцев в самые тяжелые дни блокады этого города.

Задача: От самого большого трехзначного числа отнимите самое большое двухзначное число. Решение: 999-99=900.

Получили число 900. А что это за число? Блокада Ленинграда длилась 900 дней.

Ученица читает стихотворение:

Из писем на Большую землю.

Наш город в снег до пояса закопан.

Но если с крыш на город посмотреть,

То улицы похожи на окопы,

В которых побывать успела

Смерть…

Но в то, что умер город наш, -

Не верьте!

Нас не согнут отчаянье и страх.

Мы знаем от людей, сраженных смертью,

Что означает:

“Смертью смерть поправ”.

Мы знаем:

Клятвы говорит не просто.

Но если в Ленинград ворвется враг,

Мы разорвем последнюю из простынь

Лишь на бинты, но не на белый флаг!

Ведущий 1: В Ленинграде продолжали работать хлебозаводы, пекари продолжали печь хлеб.

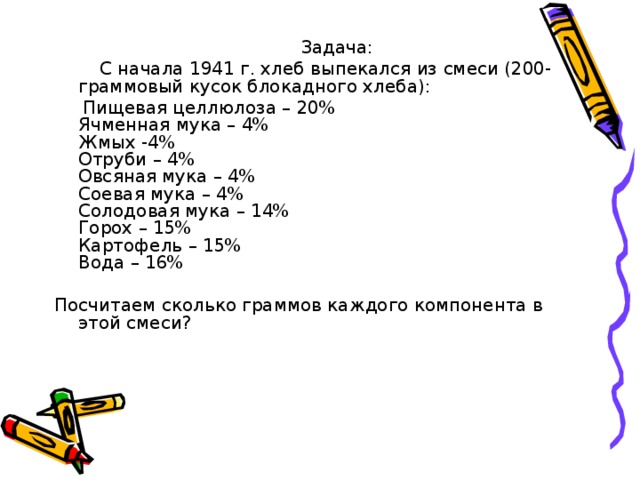

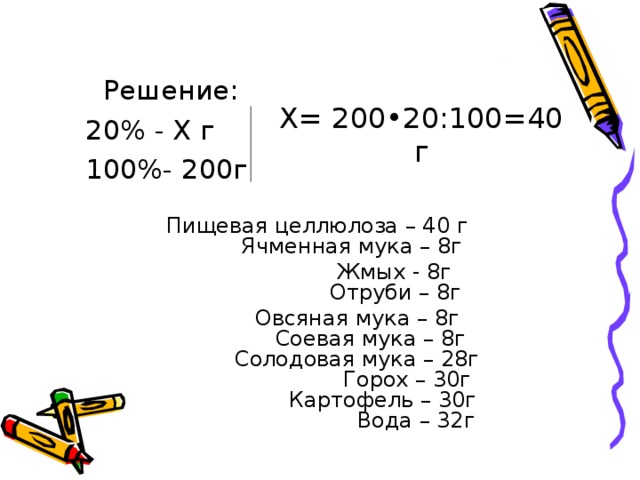

Ведущий 2: Из чего же состоял блокадный хлеб? С начала 1941 года хлеб выпекался из смеси (200-граммовый кусок блокадного хлеба):

Пищевая целлюлоза – 20%

Ячменная мука – 4%

Жмых -4%

Отруби – 4%

Овсяная мука – 4%

Соевая мука – 4%

Солодовая мука – 14%

Горох – 15%

Картофель – 15%

Вода – 16%

Ведущий 1: Посчитаем сколько граммов каждого компонента в этой смеси?

а )

)

20% - х Решение:

20% - х Решение:

100% - 200 х = 200•20:100=40 г (Пищевая целлюлоза)

б) Считая таким образом получаем:

Ячменная мука – 8г

Жмых - 8г

Отруби – 8г

Овсяная мука – 8г

Соевая мука – 8г

Солодовая мука – 28г

Горох – 30г

Картофель – 30г

Вода – 32г

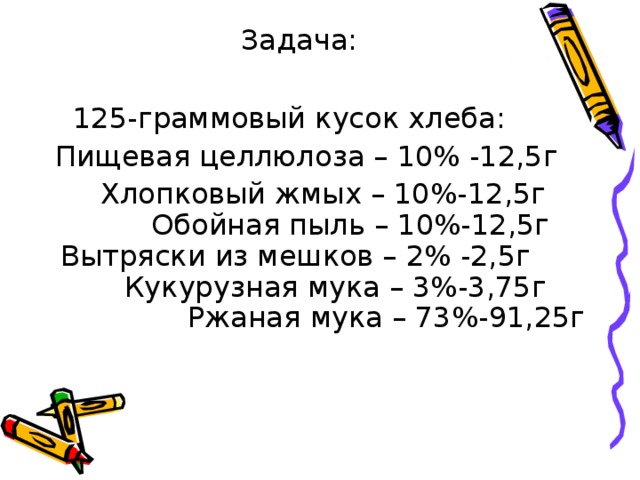

Ведущий 2: А теперь посмотрите на состав хлеба 125-граммовый кусок хлеба:

Пищевая целлюлоза – 10% - 12,5г

Хлопковый жмых – 10% - 12,5г

Обойная пыль – 10% - 12,5г

Вытряски из мешков – 2% - 2,5г

Кукурузная мука – 3% - 3,75г

Ржаная мука – 73% - 91,25г

Были и другие примеси и добавки, снижавшие питательность хлеба. За все месяцы блокады было выработано при выпечке хлеба около 16 тысяч тонн пищевой целлюлозы. Хлеб с целлюлозой был пышным, а на вкус как полынь.

Ведущий 1: Во время войны коммунисты внесли крупные суммы на приобретение боевой техники.

Задача: Денежных взносов было сделано всего на 170 миллионов рублей. Коммунист А. Г. Гаязов из колхоза “Марс” внес 105 тысяч рублей на покупку самолета для Героя Советского Союза Александра Кочетова. Сколько процентов от общей суммы это составляет?

170000000 – 100% Решение:

1 05000 – х х = 105000•100:170000000 ≈ 0,06 %

05000 – х х = 105000•100:170000000 ≈ 0,06 %

Ведущий 2: За годы войны трудящиеся Чувашии приобрели государственных займов на 502 миллиона рублей, что в 6 раз больше, чем за пять довоенных лет. Подсчитайте среднегодовую сумму займов до войны.

Решение:

502000000 : 6 : 5 = 17000000 среднегодовая сумма займов до войны.

Ведущий 1: Наряду с денежными средствами колхозники внесли в фонд Советской Армии 1200 тысяч пудов зерна, 1150 тысяч пудов мяса, много молока, масла, картофеля, овощей, отправили фронтовикам более 300 тысяч предметов теплой одежды и обуви, сотни тысяч подарков. Узнайте, сколько килограмм зерна и мяса было отправлено? (1 пуд=16 кг).

Решение:

1200•16 = 19800 (кг)

1150•16 = 18400 (кг)

Ведущий 2: Во время Великой Отечественной войны погибло примерно 20

млн. советских граждан. Это составляет 40% от общего количества погибших во время второй мировой войны. Сколько человек погибло во время второй мировой войны?

Решение:

2 0000000 – 40% 20000000 • 100 : 40 = 50000000 человек.

0000000 – 40% 20000000 • 100 : 40 = 50000000 человек.

х – 100%

Ведущий 1: Общий ущерб, нанесенный народному хозяйству СССР второй мировой войной, составляет 2569 млрд.р. Сколько школ можно было бы построить на средства, потерянные нами в годы Великой Отечественной войны, если считать, что стоимость строительства новой четырехэтажной школы составляет 8 млн.600 тыс. руб. (в ценах, действовавших до 1 января 1961 г).

Решение:

2569000000000 : 8600000 ≈ 298000 школ.

Ведущий 2: Агрессия Израиля 1973 г. против арабских стран обошлась стране в 7 млрд. долларов. Это чудовищная сумма, поскольку ее бюджет составляет менее 5 млрд. долларов. Определите, на сколько процентов военные расходы Израиля превысили бюджет страны.

Решение:

7 000000000 – х 7000000000 • 100 : 5000000000 = 140%

000000000 – х 7000000000 • 100 : 5000000000 = 140%

5000000000 – 100% 140% - 100% = 40%

Ведущий 1: “Когда фашисты посягнули на нашу землю”.

В

то время в городах, близких к фронту, приходилось делать светомаскировку. Как-то в одной из квартир, когда пришла пора затемнять окна, не нашли шторы для квадратного окна размером 120*120 см2. Под рукой ничего не оказалось, кроме прямоугольного листа фанеры, площадь которого равнялась площади окна, но размеры были не те: 90*160 см2. Сначала все растерялись, но прошло немного времени и школьник Вася, вооружившись линейкой, начал быстро расчерчивать прямоугольный лист фанеры. Он разрезал лист всего лишь на 2 части, из которых составил квадратный щит нужного размера для затемнения окна.

Ведущий 2: Наш патриотический долг в период обучения в школе - учиться на “хорошо” и “отлично”, закаляться физически, воспитывать в себе моральные и волевые качества гражданина России. От защитника Родины требуются глубокие знания точных наук: физики, математики, электроники, кибернетики.

еория вероятностей использовалась и для определения наилучших методов местонахождения самолетов и подводных лодок противника, для указания путей, позволяющих избежать встречи с подводными лодками врага. Например, вставал такой вопрос: как лучше провести караван торговых судов при наличии вражеских подводных лодок?

еория вероятностей использовалась и для определения наилучших методов местонахождения самолетов и подводных лодок противника, для указания путей, позволяющих избежать встречи с подводными лодками врага. Например, вставал такой вопрос: как лучше провести караван торговых судов при наличии вражеских подводных лодок?

В. Келдыш - президент Академии наук СССР, главный теоретик

В. Келдыш - президент Академии наук СССР, главный теоретик

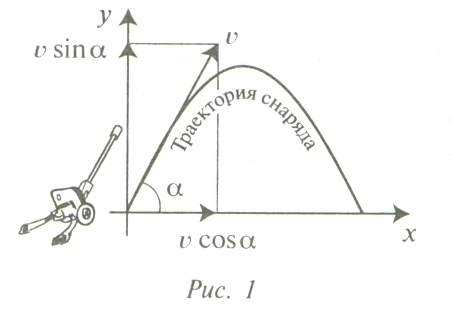

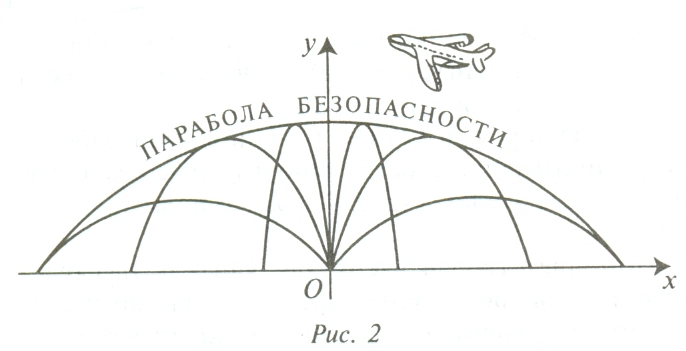

казывается, все параболы этого семейства касаются одной параболы. Она называется параболой безопасности. Выше неё самолетам летать безопасно (снаряды, выпущенные под любым углом из пушки, поднимутся не выше вершины параболы безопасности).

казывается, все параболы этого семейства касаются одной параболы. Она называется параболой безопасности. Выше неё самолетам летать безопасно (снаряды, выпущенные под любым углом из пушки, поднимутся не выше вершины параболы безопасности).

то усложнило деятельность каждого командира и, в конечном счете, всю задачу управления войсками.

то усложнило деятельность каждого командира и, в конечном счете, всю задачу управления войсками.

)

)

05000 – х х = 105000•100:170000000 ≈ 0,06 %

05000 – х х = 105000•100:170000000 ≈ 0,06 %