44

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 16 – 17 ЛЕТ

Научно-исследовательская работа

Выполнил учитель физической культуры Кочкин Олег Викторович

ОГЛАВЛЕНИЕ

|

| Стр. |

| ВВЕДЕНИЕ | 3 |

| ГЛАВА I ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 6 |

| 1.1. Структура физической подготовленности волейболистов | 6 |

| 1.2. Методические основы развития физических качеств волейболистов | 13 |

| ГЛАВА II ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ | 21 |

| 2.1. Задачи исследования 2.1. Методы исследования | 21 21 |

| 2.2. Организация исследования | 25 |

| ГЛАВА III РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ И ПРОВЕРКА ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 3.1 Программа физической подготовки волейболистов 3.2. Организация и результаты педагогического эксперимента |

26

26 30 |

| ВЫВОДЫ | 39 |

| ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ | 41 |

| ЛИТЕРАТУРА | 42 |

ВВЕДЕНИЕ

Спортивная тренировка включает в себя основные разделы или относительно самостоятельные стороны подготовки: техническую, физическую, тактическую, психологическую, теоретическую и интегральную [8, 15,17, 22].

Такая структура упорядочивает представление о составляющих спортивного мастерства, позволяет систематизировать средства и методы их совершенствования, систему контроля и управления процессом спортивного совершенствования.

При этом следует учитывать, что каждая из сторон подготовленности зависит от степени совершенства других ее сторон, определяется ими и, в свою очередь, определяет их уровень [9, 11, 16, 24].

Проявление отдельных двигательных качеств в волейболе разнообразное, поэтому развитие и эффективное совершенствование каждого из них требует должного научного обоснования. В процессе игры в волейбол, как и в других спортивных играх, постоянно возникает проблема быстрого реагирования на неожиданные действия соперников, проявления высоких скоростных качеств при выполнении отдельных технических приемов игры, быстроты ориентировки, необходимости перемещений, атакующих и защитных действий в условиях строгого дефицита времени, сложного взаимодействия с партнерами по команде. Кроме того, последние изменения правил соревнований в волейболе предполагают значительную интенсификацию игры [4, 30]. Это, в конечном итоге, усложняет процесс специальной физической подготовки и вызывает необходимость разработки такой методики подготовки, которая позволила бы спортсмену иметь достаточно высокие показатели развития профильных физических качеств и обеспечивать их реализацию во взаимосвязи с техникой игры и между собой [15, 17].

Исследованию сторон специальной физической подготовленности волейболистов посвящено достаточно много работ [5, 17, и др.]. Однако научные исследования в этой области были направлены, в основном, на изучение отдельных сторон подготовленности или двигательных способностей в разной мере влияющих на спортивные достижения в волейболе. Так, ряд авторов [10, 27] исследовали показатели быстроты, в работах [31, 33] приведены данные о силовых способностях волейболистов, исследовались также показатели прыгучести, различных видов выносливости, координационных способностей [5, 6]. Определенное внимание уделялось вопросам отбора, методики тренировки и другим аспектам [5, 29].

Однако систематизировать и использовать имеющиеся сведения в силу их фрагментарности практически невозможно. Кроме этого, большинство выполненных исследований относятся к 70-80 годам прошлого столетия [17, 18 и мн. др.] и проводились с привлечением контингента взрослых спортсменов высокой квалификации.

Как показывает анализ методических материалов и практического опыта, физическая подготовка волейболистов молодежных команд, в основном, опирается на решение оздоровительных и общеобразовательных задач, зачастую без учета специфики соревновательной деятельности и рационального использования средств и методов тренировки в развитии физических качеств.

В связи с изложенным, исследование структуры физической подготовленности юных волейболистов и формирование на этой основе путей оптимизации процесса развития физических качеств, является весьма актуальным. Это обусловило цель и задачи исследования.

Цель работы - совершенствование тренировочного процесса, направленного на повышение физической подготовленности волейболистов 16 – 17 лет.

Объект исследования - соревновательная деятельность и тренировочный процесс волейболистов 16 – 17 лет.

Предмет исследования – физическая подготовка волейболистов 16 – 17 лет в подготовительном периоде годичного цикла тренировки

Гипотеза: предполагалось, что программа физической подготовки разработанная на основе анализа требований к спортивной подготовленности в современном волейболе, позволит повысить эффективность соревновательной деятельности волейболистов 16 – 17 лет.

Научная новизна полученных результатов заключается в том, что

- определены особенности двигательной активности волейболистов 16 – 17 лет в соревновательных играх;

- разработана программа физической подготовки волейболистов 16 – 17 лет на основе алгоритма предложенного Проходовским Р.Я. (2003 г.)

Практическая значимость работы заключается в разработке рекомендаций, которые позволяют целенаправленно применять педагогические средства и методы для повышения уровня физической подготовленности юных волейболистов. Данные исследований внедрены в практику учебно-тренировочного процесса.

ГЛАВА I ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Структура физической подготовленности волейболистов

Овладение рациональной техникой вида спорта невозможно без соответствующего развития основных двигательных качеств: силы, быстроты, гибкости, выносливости, координационных возможностей [5, 11 и др.].

Уровень развития перечисленных физических качеств во многом определяет рациональную форму движений, адекватную ей степень приложения усилий в их фазах, координацию движений, быстроту овладения техническим навыком, его устойчивость и вариативность в изменяющихся условиях. С другой стороны, уровень развития силы, быстроты, возможности ведущих функциональных систем сами по себе не обеспечивают спортсмену ни проявления скоростных возможностей, ни силовых возможностей или выносливости, если они не базируются на прочной технической основе - рациональной по форме и координационной структуре, экономичной технике [3, 8].

Следовательно, в ряду задач спортивной тренировки одной из важных является совершенствование физических качеств и повышение возможностей функциональных систем организма, обеспечивающих успешное выполнение требований соревновательной деятельности в конкретном виде спорта.

Юные волейболисты выполняют значительный объем различных действий: прыжков, передвижений, падений во время соревновательных игр. Так, с увеличением числа партий от трех до пяти значительно возрастает как активность игроков, так и количество прыжков и, особенно, перемещений и падений, связанных с необходимостью выполнения атакующих и защитных действий.

На основе ретроспективного анализа литературных источников по вопросам физической подготовленности юных волейболистов и результатов педагогических наблюдений выявлен перечень основных технических приемов игры и физические качества, необходимых для выполнения технических приемов в соревновательной деятельности юных волейболистов. По мнению ряда специалистов [12, 21 и др.], выполнение юными волейболистами основных технических приемов обеспечивается следующими физическими качествами:

- подачи: в подготовительной фазе - ловкость и гибкость; в основной фазе - сила мышц плечевого пояса, туловища, рук; быстрота одиночного движения;

- передачи: в подготовительной фазе - быстрота перемещений, сила мышц ног, ловкость; в основной фазе - сила мышц ног, рук, кистей, ловкость;

- нападающие удары: в подготовительной фазе - быстрота перемещений, сила мышц ног, туловища, прыгучесть, гибкость, ловкость; в основной фазе - сила мышц плечевого пояса, рук, живота, быстрота одиночного движения руки, ловкость; в заключительной фазе - сила мышц ног, проявляемая в уступающем режиме работы при приземлении и амортизации;

- приемы мяча: в подготовительной фазе - быстрота в перемещениях, сила мышц ног, ловкость; в основной фазе - сила мышц ног, плечевого пояса, рук, ловкость;

- блок: в подготовительной фазе - быстрота в перемещении, сила мышц ног, прыгучесть; в основной фазе - сила мышц плечевого пояса, рук, кистей, ловкость; в заключительной фазе - сила мышц ног, проявляемая в уступающей работе при приземлении и амортизации.

Анализируя представленные данные можно заключить, что юному волейболисту при выполнении технических приемов необходимы следующие физические качества:

- ловкость - при выполнении подач, передач, нападающих ударов, приемов мяча и блока, то есть это физическое качество необходимо для выполнения всех приемов игры;

- быстрота - при выполнении передач, нападающих ударов, приемов мяча и блока (реализуется в перемещении игрока), при выполнении ударного движения в нападающем ударе (реализуется в скорости одиночного движения);

- сила отдельных мышечных групп - при выполнении всех технических приемов, причем особое значение имеет сила мышц ног, плечевого пояса, рук и кистей;

- прыгучесть - при выполнении передач в прыжке, нападающих ударов, блока;

- гибкость - при выполнении подач, нападающих ударов.

В фазах технических приемов физические качества проявляются следующим образом:

- в подготовительных фазах необходимы: ловкость, быстрота, реализуемая в перемещениях, сила отдельных мышечных групп, прыгучесть, гибкость;

- в основных (рабочих) фазах - сила отдельных мышечных групп, быстрота, реализуемая в одиночном движении, ловкость;

- в заключительных фазах - сила мышц ног.

На основании проведенного анализа выполнения технических приемов в волейболе выявлено, что основными физическими качествами волейболиста, которые обеспечивают эффективное выполнение технических приемов в игре, могут быть ловкость; сила отдельных мышечных групп; быстрота, реализуемая в перемещениях и одиночном движении; прыгучесть и гибкость.

При этом ряд авторов указывают [8, 14 и др.], что достижение высоких спортивных результатов немыслимо без овладения техникой движений. В связи с этим, отмечают авторы, проблема повышения технического мастерства на фоне достаточной физической подготовленности спортсменов была и остается актуальной, особенно в сложных в техническом отношении видах спорта.

Приведенные данные дают основание полагать, что органическая взаимосвязь технической и физической подготовки является ведущим принципом спортивного совершенствования и заключается в том, что целенаправленное воспитание физических качеств должно одновременно содействовать совершенствованию спортивной техники. Такой подход к повышению спортивного мастерства спортсменов является наиболее оптимальным и составляет принципиальную основу метода сопряженного воздействия, разработанного и научно обоснованного В.М. Дьячковым [3].

Не вызывает сомнений, что эффективность метода сопряженного воздействия можно проследить лишь в том случае, если средства специальной физической подготовки имеют не только внешнее сходство с основными движениями, но и режим усилий мышц в тренировочных упражнениях полностью соответствует режиму работы мышц в основных фазах техники движений юных волейболистов.

Решение этого вопроса, в частности, правильный подбор тренировочных упражнений, определение методики их выполнения и т. д., во многом зависит не только от глубокого знания спортивной техники, но и от способности точно выявить ведущие физические качества и характер их проявления в каждом конкретном случае, а так же методику их развития.

Рассматривая спортивную технику в связи с уровнем развития физических качеств спортсмена, необходимо отметить, что овладение и полноценное применение технических действий в сложных условиях спортивной деятельности и, в частности, в волейболе окажется невозможным без соответствующего уровня физического развития, причем даже безукоризненное владение техникой не может компенсировать недостатки в физической подготовке. Связано это с тем, что биомеханически целесообразный двигательный навык может формироваться и совершенствоваться лишь в том случае, если обучающийся обладает определенным уровнем развития физических качеств. Высокоразвитые физические качества должны быть необходимым «строительным материалом» для современной техники, которая, в свою очередь, должна создавать наилучшие условия для реализации двигательного потенциала спортсмена. Поэтому физическую подготовку необходимо осуществлять с учетом особенностей техники игры [8, 16, 19 и др.].

Известно, что прогрессивное развитие физических возможностей содействует более быстрому овладению техническими приемами игры в волейбол не только на начальном этапе обучения юных волейболистов, но и в дальнейшем является необходимым условием повышения спортивного мастерства. Подготовка волейболистов основана на закономерностях формирования двигательных навыков, взаимосвязи овладения навыками и уровня развития физических способностей. Исследования ряда авторов показывают [9, 12, 13], что между техникой игры и физической подготовкой существует прямая зависимость. Особое место в специальной физической подготовке волейболистов авторы отводят скоростно-силовой подготовке, отмечая при этом, что взаимодействие этих качеств имеет большое значение в технике волейболистов и играет в ней ведущую роль (нападающий удар, подача и т.д.).

Некоторые авторы отмечают, что занятия акробатикой позволяют быстрее овладеть техникой игры с мячом и в дальнейшем успешно ее совершенствовать. Техническое совершенствование зависит от подвижности в суставах, быстроты реакции, ловкости, быстроты и т. д. Выполнение же такого технического приема, как нападающий удар, требует умения координировать движения и ориентироваться в пространстве [13, 17].

Физическая подготовка тесно связана с технической, тактической и психологической подготовкой. Она способствует быстрейшему овладению и более прочному закреплению технических приемов и навыков. При этом, для развития определенных физических качеств и совершенствования технических приемов волейбола необходимо использовать специальные упражнения, сходные по характеру выполнения и структуре с тем или иным техническим приемом или его отдельными элементами.

Полученные данные указывают на тесную взаимосвязь и прямую взаимозависимость основных сторон спортивной подготовки (физическую, техническую и тактическую). С одной стороны отмечается, что физическое совершенство в известной степени является предпосылкой для развития техники и тактики, с другой стороны, благодаря влиянию в ходе тренировки техники и тактики, совершенствуется и атлетический компонент. Высказываются также мысли о том, что на этапе высокого спортивного мастерства главная задача атлетической тренировки заключается в индивидуальном улучшении специальных физических качеств соответственно целевой функции и специализация игроков. С методической точки зрения атлетические особенности игроков являются предпосылкой для освоения и дальнейшего успешного развития, а также для совершенствования техники и тактики. Для развития силы волейболистов рекомендуется применять упражнения, близкие по своей структуре к игровым действиям и техническим приемам, направленные на развитие тех групп мышц, которые несут основную нагрузку при выполнении технических приемов волейбола.

Исследования показывают, что специальные упражнения по скоростно-силовой подготовке способствуют значительному развитию общих и специальных скоростно-силовых качеств, освоению основных технических приемов игры в волейбол и совершенствованию ранее освоенных технических приемов.

Рекомендуется также подбирать тренировочные упражнения для воспитания физических качеств волейболистов таким образом, чтобы они соответствовали техническому приему по всем параметрам, т. е. походили не только внешне, но и по структуре. При этом они должны оказывать не только дифференцированное воздействие на важные, в данном случае, группы мышц, но и вырабатывать у волейболиста умение концентрировать усилия на самом важном элементе или фазе того или иного технического приема.

Резюмируя содержание раздела, следует отметить, что вопросам развития двигательных качеств во взаимосвязи с техническим совершенствованием уделено достаточно большое внимание в других видах спорта [19, 27 и др.] и научно обоснованы методы их совершенствования. Однако этого нельзя сказать о волейболе. Литературные публикации по волейболу не содержат данных о количественной мере взаимосвязи физических качеств и двигательных навыков (спортивной техники) юных волейболистов, в них имеются лишь отдельные высказывания, не подтвержденные экспериментальными данными. Изучение данного аспекта представляет значительный интерес для спортивной педагогики, так как позволит осуществлять процесс физической подготовки в единстве с совершенствованием в спортивной технике.

Анализ специальной литературы позволяет отметить, что внимание специалистов привлекают вопросы эффективности различных тренировочных средств и особенностей их использования в процесс подготовки волейболистов в большей мере, чем вопросы научно обоснованного определения и оценки факторов, обуславливающих успешность соревновательной деятельности, в частности, таких как структура физической подготовленности. Этим, очевидно, объясняется многочисленность публикаций, в которых представлены методические приемы и средства, направленные на целостное совершенствование физических качеств волейболистов [2, 11, 31 и др.]. Сравнительно ограничено количество работ, в которых излагаются методы и средства, позволяющие направленно воздействовать на совершенствование различных, более или менее слабых возможностей волейболистов, от которых зависит уровень специальной тренированности [18, 19].

В связи с изложенным можно полагать, что ведущее место в совершенствовании системы подготовки юных волейболистов должны занимать вопросы, связанные с исследованием структуры физической подготовленности, систематизацией существующих и разработкой новых подходов ее оценки и планирования спортивной тренировки.

Структура подготовленности юных волейболистов, по мнению Прохоровского Р.Я. (2003), предполагает наличие пяти основных факторов, каждый из которых формируется рядом основных показателей, несущих информацию о различных сторонах подготовленности волейболистов

Юные волейболисты выполняют большой объем технических действий, таких как прыжки, передвижения и падения. Количество показателей двигательной активности зависит от числа партий в игре и значительно возрастает в играх из пяти партий, по сравнению с играми из трех партий. Для современной игры в волейбол характерно увеличение не только объема двигательных действий, но и интенсивности игры. Это объясняется изменениями правил соревновательных игр, согласно которым разрешаются ранее запрещенные способы приема мяча, блокирования, начисление очков при потере подачи и др. При этом, в связи с изменениями правил соревнований, значимость физической подготовленности волейболистов увеличилась.

1.2. Методические основы развития физических качеств волейболистов

Развитие силы может осуществляться в процессе общей физической подготовки для укрепления и поддержания здоровья, совершенствования форм телосложения, развития силы всех групп мышц человека и специальной физической подготовки, направленной на воспитание силовых способностей тех мышечных групп, которые имеют большое значение при выполнении основных соревновательных упражнений. В каждом из этих направлений ставится конкретная цель, определяющая установку на развитие силы и задачи, которые необходимо решить, исходя из этой установки. В связи с этим подбираются определенные средства и методы воспитания силы.

Средства развития силы, используемые в спортивной тренировке, можно условно подразделить на общие для всех и специальные для отдельных видов спорта.

Средства общей силовой направленности:

1. Упражнения с преодолением массы внешних предметов: штанга, разборные гантели, набивные мешки, вес партнера и т.д.;

2. Упражнения, отягощенные массой собственного тела;

а) мышечное напряжение создается за счет массы собственного тела (подтягивания в висе, отжимания в упоре, удержание равновесия в упоре, в висе);

б) масса собственного тела уменьшается за счет использования дополнительной опоры;

в) масса собственного тела увеличивается массой внешних предметов;

г) ударные упражнения, в которых масса собственного тела увеличивается за счет инерции свободно падающего тела (прыжковые упражнения, а также комбинации прыжков вперед или вверх).

3. Упражнения с использованием тренажерных устройств общего типа.

4. Статические упражнения в изометрическом режиме:

а) мышечное напряжение создается за счет волевых усилий с использованием внешних предметов (различные упоры, удержания, поддержания, противодействия и т.п.);

б) мышечное напряжение создается за счет волевых усилий без использования внешних предметов.

Силовая направленность тренировочного воздействия обеспечивается использованием соревновательных и специально-подготовительных упражнений, усложненных условиями напряжения мышц. К таким можно отнести следующие средства специфической силовой направленности:

1. Соревновательные упражнения с использованием отягощений, создаваемых условиями внешней среды - бег и передвижения в гору, по глубокому снегу, рыхлому песку, против ветра и т. п.;

2. Соревновательные и специально-подготовительные упражнения с отягощением, в том числе и с тяжелыми снарядами;

3. Упражнения с преодолением сопротивления упругих предметов - эспандеров, резиновых жгутов, упругих мячей и т. п.;

4. Упражнения с противодействием партнера;

5. Прыжковые упражнения;

6. Упражнения на специальных силовых тренажерах.

Методы воспитания силы можно условно объединить в четыре группы.

Первая группа - методы повторного упражнения с использованием непредельных отягощений. Вторая группа - методы повторного упражнения с использованием предельных и около предельных усилий. Третья группа - методы повторного упражнения с использованием статических положений тела и четвертая группа - неспецифические методы воспитания силовых способностей.

Постоянное внимание развитию быстроты простой двигательной реакции уделяют в видах спорта, требующих в стартовой фазе состязания или по ходу его мгновенного ответа заранее обусловленным действием на определенный сигнал, либо ситуацию, имеющую сигнальное значение. К подобным относятся стартовый выстрел, свисток судьи, подача или нападающий удар в волейболе и др.

Основой методики воспитания быстроты простой двигательной реакции является повторное реагирование на внезапно возникающий, но заранее обусловленный раздражитель с установкой на минимальное время реагирования. Как правило, реагирование проявляется не изолированно, а в составе конкретно направленного двигательного действия или его элемента (старт, атакующее или защитное действие, элементы игровых действий и т. п.). Сокращению времени простых реакций в избранном виде спорта на начальных этапах тренировки, до определенной степени, могут способствовать упражнения, включающие простые и сложные формы проявления скоростных способностей. Это оправдывает применение на первых этапах ее воспитания у представителей разных видов спорта спринтерских упражнений, подвижных и спортивных игр. При этом степень развития быстроты простой двигательной реакции бывает часто достаточной для спортсмена, если он специализируется в виде спорта, не требующем максимума ее проявления [27, 29].

Наиболее значительны требования к быстроте сложных двигательных реакций в видах спорта, характеризующихся постоянной и внезапной сменой ситуации действий и реакциями на «движущийся объект» в виде мяча, шайбы и т. п.

Совершенствование быстроты сложных двигательных реакций связано с моделированием и применением в тренировке целостных соревновательных ситуаций и систематическим участием в соревнованиях. Однако, обеспечить за счет только этого избирательно направленное воздействие на улучшение сложной реакции в полной мере невозможно. Для этого необходимо использовать специализированные средства и методы.

Внешнее проявление быстроты движений выражается в скорости двигательных актов и всегда подкрепляется не только скоростными, но и силовыми, координационными, выносливостью и другими способностями. Хотя фактически они реализуются в единстве, но имеют различное содержание в зависимости от особенностей проявления быстроты в избранном виде спорта [9, 10, 28].

Разнообразные гимнастические упражнения для мышц рук с небольшими отягощениями, некоторые короткие удары в волейболе, уколы в фехтовании, короткие удары в боксе и другие двигательные действия, не вовлекающие в работу больших мышечных объемов, являются упражнениями локального характера. Большинство ударов в гандболе, футболе, хоккее, гребля на байдарках, бег на лыжах требуют участия в работе средних мышечных объемов и таким образом относятся к упражнениям частичного характера. В качестве примеров упражнений глобального характера можно привести метание молота, рывок в тяжелой атлетике, многие приемы различных видов борьбы, спринтерский бег, плавание на короткие дистанции, академическую греблю [23 и др.].

Основы методики воспитания и совершенствования выносливости в спортивные играх основаны с учетом требований к совершенствованию специальной выносливости спортсменов и особенностей этих видов спорта. Для этих видов спорта свойственны перемены последовательности и интенсивности выполнения отдельных элементов соревновательной деятельности, что в определенной мере связано с размерами спортивной площадки, поля, регламентом соревнований (количеством таймов, периодов, смен, раундов, схваток, боев, сетов и т. д.), интервалами отдыха, регламентированным или неограниченным временем поединка (от 5 минут до 3-х часов). На необходимую совокупность компонентов выносливости в этих видах спорта накладывает отпечаток и система проведения соревнований (относительно продолжительный этап с отдельными стартами, туровая, турнирная, матчевые встречи). Изменения интенсивности соревновательной деятельности в этих видах спорта бывают настолько значительными, что сам поединок распадается на ряд периодов работы и отдыха. Например, в теннисе время активных действий составляет около 40% всего времени игры. В то же время, сокращение длительности поединка, например, в борьбе с 12 до 6 минут, ограничение числа геймов в теннисе, увеличение числа троек нападения в хоккее, тактика тотального футбола и другие факторы привели к интенсификации соревновательного поединка, т. е. к увеличению числа выполняемых приемов в единицу времени. Это значительно повысило требования к скорости восстановления между поединками и соревновательными днями [15].

Повышение анаэробно-гликолитических возможностей спортсменов проводится в процессе специфической деятельности за счет увеличения интенсивности отдельных периодов работы, чаще более коротких, чем регламентируемые правилами соревнований, связанных со значительным количеством тренировочных и соревновательных игр.

Для развития и совершенствования гибкости наиболее эффективными признаны упражнения на растягивание. Растягивание может быть реализовано в баллистических движениях, таких как махи руками и ногами, наклоны и т. п., выполняемых с различной амплитудой, скоростью, иногда и с отягощениями. Статическое растягивание заключается в том, что спортсмен принимает определенную позу и удерживает ее в течение определенного времени. После этого следует расслабление, а затем повторение задания. Для развития и совершенствования гибкости традиционно применялись и применяются динамические упражнения, при многократном выполнении которых постепенно увеличиваются углы в суставах при сгибании или разгибании. Эффективность этих упражнений бесспорна как для спортсменов разной квалификации, так и не занимающихся спортом. Следует отметить, однако, что при выполнении баллистических движений возникает рефлекс растягивания, в результате которого мышцы-антагонисты сокращаются и ограничивают амплитуду движений. Добиться нужной амплитуды в движениях можно за счет увеличения их скорости, но это требует приложения дополнительных сил, и, как следствие - возрастания активности антагонистов. При таком режиме мышечной активности повышается риск травматизма [15, 16].

За рубежом и в нашей стране в последние годы получил широкое распространение «стретчинг», как новое направление в развитии гибкости. Термин «стретчинг» происходит от английского слова «натянуть», «растягивать». Это система статических упражнений, развивающих гибкость и способствующая повышению эластичности мышц. Широкое внедрение стретчинга в спортивную практику специалисты связывают с поисками путей повышения эластичности мышечной ткани, сухожилий, связок и суставных сумок, с целью профилактики травм и повышения работоспособности мышечного аппарата. Это имеет особое значение для скоростно-силовых видов спорта, с переменным характером нагрузки и для дисциплин, требующих выполнения больших общих и частных объемов тренировочных средств [19, 25].

Для развития координационных способностей при разучивании сложных двигательных действий применяют стандартно-повторный метод, так как овладеть такими движениями можно только при большом количестве повторений в относительно стандартных условиях.

Метод вариативного упражнения с его разновидностями имеет более широкое применение. Его подразделяют на два подхода - со строгой и не строгой регламентацией вариативности действий и условий выполнения. К первому относятся следующие разновидности методических приемов:

- строго заданное варьирование отдельных характеристик или всего двигательного действия (изменение динамических параметров, например, прыжки в длину или вверх с места с различной степенью напряжения мышц; изменение скорости по предварительному заданию и внезапному сигналу к изменению темпа движений и пр.);

- изменение исходных и конечных положений (бег из положения приседа, упора лежа; выполнение упражнений с мячом из положения стоя, сидя, в приседе; варьирование конечных положений - бросок мяча вверх из исходного положения стоя - ловля - сидя и наоборот);

- изменение способов выполнения действия (бег лицом или спиной вперед, боком по направлению движения, прыжки в длину или глубину, стоя спиной или боком по направлению прыжка и пр.);

- «зеркальное» выполнение упражнений (смена толчковой и маховой ноги в прыжках в высоту и длину с разбега, метание снарядов "нерабочей" рукой);

- выполнение освоенных двигательных действий после воздействия на вестибулярный аппарат (например, упражнения в равновесии сразу после вращений, кувырков);

- выполнение упражнений без зрительного контроля в специальных очках или с закрытыми глазами (упражнения в равновесии, с булавами, ведение мяча и броски в кольцо) [3, 25 и др.].

Методика совершенствования точности движений включает средства и методы, направленные на развитие способностей к воспроизведению, оценке, а также дифференцированию пространственных, временных и силовых параметров движений. Эти способности основаны преимущественно на проприорецептивной чувствительности, поскольку двигательные ощущения и восприятия имеют наибольшее значение для управления движениями (зрительные, слуховые, вестибулярные и другие).

В каждом виде спорта мышечно-двигательные ощущения и восприятия носят специфический характер. В процессе тренировки вырабатываются специализированные восприятия, получившие определения: «чувства дистанции» у фехтовальщиков и боксеров; «чувства времени» у бегунов, пловцов, конькобежцев; «чувства мяча» у волейболистов, баскетболистов и др. Из этого следует, что пространственная, временная и динамическая точность движений связана с тонкостью специализированных восприятий и их совершенствованием.

Высокий уровень координации движений достигается применением специальных упражнений на соразмерность движений в регламентированных интервалах времени, диапазонах пространства и величинах мышечных усилий. В качестве методов используются: метод многократного выполнения упражнения с последующим измерением точности по времени, пространству и мышечному усилию с установкой на воспроизведение показателей и последующей самооценкой занимающимися выполненного задания; метод «контрастных заданий»; метод «сближаемых заданий».

Все указанные методы основываются на сличении занимающимися объективной срочной информации о параметрах выполненных движений, полученной на основе ее регистрации техническими средствами со своими субъективными ощущениями и внесении в движения соответствующих коррекций. Осознание различий субъективных ощущений с объективными данными при неоднократном повторении упражнения повышает сенсорную чувствительность, благодаря чему и создаются возможности для более точного управления движениями [15].

ГЛАВА II ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Задачи исследования

Для достижения поставленной цели в настоящей работе решались следующие задачи:

1. Определить структуру физической подготовленности волейболистов

2. Разработать программу физической подготовки волейболистов 16-17 лет в подготовительном периоде тренировки.

3. Проверить эффективность разработанной программы.

2.2. Методы исследования

Для решения поставленных в работе задач использовались следующие методы исследования: анализ и обобщение литературных источников; опрос в виде интервью, бесед; тестирование физической подготовленности; педагогические наблюдение; педагогический эксперимент; методы математической статистики.

Анализ и обобщение научной литературы

В ходе теоретического исследования были проанализированы данные научных исследований и опыт практической деятельности специалистов в области общей теории и методики подготовки спортсменов и, в частности, в волейболе. Основное внимание уделялось структуре подготовленности спортсменов, методике развития физических качеств юных волейболистов, а также конкретным результатам имеющихся исследований. Особое внимание уделялось выявлению вопросов, требующих дальнейшей разработки и научного обоснования.

Тестирование физической подготовленности

Силовые, скоростно-силовые и скоростные способности определялись на основе результатов тестирования в различных контрольных упражнениях.

Измерение времени бега на короткие дистанции:

Тест «9-3-6-3-9 м». Волейболист стартовал от лицевой линии волейбольной площадки, касался рукой средней линии, линии нападения на своей стороне площадки, затем линии нападения на противоположной стороне площадки, средней линии и перемещался с максимальной скоростью к лицевой линии, противоположной месту старта. Время бега регистрировалось в секундах.

Тест бег «5х6м». Старт от лицевой линии до линии нападения и бег обратно с поочередным касанием рукой разметки 5 раз. Время бега регистрировалось в секундах.

Тесты для определения силы мышц ног:

а) приседание на двух ногах в течение 20 с, подсчитывалось количество приседаний;

б) выпрыгивание из приседа в течение 20 с, подсчитывалось количество прыжков;

в) прыжок вверх с места, высота прыжка определялась но разнице между результатом, зафиксированным в положении стоя с вытянутой вверх рукой и местом касания;

г) тройной прыжок с места толчком двух ног.

Тесты для определения силы мышц плечевого пояса:

а) сгибание и разгибание рук в упоре лежа в течение 10 с (количество раз);

б) подтягивание на перекладине (количество раз);

Тест для определения силы мышц брюшного пресса:

а) поднимание туловища в прямой сед из положения лежа на спине (руки за головой) в течение 10 с (количество раз);

Согласно данным специальной литературы [9, 22] понимание гибкости как сложного качества свидетельствует о том, что она не существует в качестве общей характеристики, а скорее специфична для конкретного сустава в определенных движениях. Гибкость юных волейболистов, принимавших участие в экспериментах, определялась по результатам следующих упражнений.

1) Из положения стоя на скамейке наклоны туловища вперед. Не сгибая ног в коленных суставах, необходимо было как можно ниже наклониться вперед. При этом пальцы рук скользят по линейке, прикрепленной к скамейке. Линейка имела шкалу в сантиметрах.

2) Из положения лежа на спине, стопы сомкнуты, руки опираются на опору на уровне плеч по обеим сторонам головы. Испытуемый поднимается на «мостик», сблизив максимально руки и ноги. Результат определялся путем измерения расстояния между ладонями и пятками в сантиметрах.

Выносливость испытуемых определялась по результатам в следующих тестовых заданиях:

а) количество прыжков вверх с места толчком двух ног с доставанием маркированной отметки. Двукратное не доставание установленной высоты являлось основанием для прекращения подсчета количества прыжков;

б) бег на месте с высоким подниманием бедра в течение 1 минуты. Темп максимальный. После бега испытуемые выполняли три прыжка с доставанием маркированной отметки. Определялось количество прыжков до снижения высоты прыжка.

Тесты для определения координационных способностей

1) Три набивных мяча установлены на линии нападения: первый и третий - на расстоянии 1 м от боковой линии, второй - на середине. Перпендикулярно к сетке между зонами 2 -3 и 3 – 4 у сетки располагают две скамейки. Старт из зоны 1 из положения упор присев, кувырок вперед, ускорение к первому набивному мячу, поднять мяч, разбег для нападающего удара и бросок двумя руками через сетку в зону нападения, пролезть под скамейкой, ускорение ко второму мячу и дальше те же действия, что и в начале теста. После броска третьего мяча через сетку, волейболист выполняет падение и финиширует бегом спиной вперед до лицевой линии. Время регистрируется в секундах.

2) На расстоянии 80 - 100 см от средней линии и на высоте 80 % от максимального прыжка волейболиста вверх натягивают веревочку. В зоне 6 на противоположной стороне площадки устанавливают мишень размером 1x1 м. Игрок выполняет 10 бросков теннисного мяча в мишень, преодолевая при этом препятствия. Оценивается количество попаданий.

Педагогические наблюдения

Педагогические наблюдения осуществлялись в условиях официальных играх различного ранга с участием юношеских команд.

Данные педагогических наблюдений обрабатывались методами математической статистики с вычислением средней арифметической величины, ошибки средней арифметической и процента каждого показателя от суммарного количества показателей.

Педагогический эксперимент

В соответствии с целью и задачами исследования проводился педагогический эксперимент.

Экспериментальная апробация программы физической подготовки волейболистов осуществлялась в естественном открытом педагогическом эксперименте. Все участники эксперимента были информированы о задаче и содержании исследования, а в процессе эксперимента получали уточняющие инструкции [31]. Двигательная активность стимулировалась вербальным поощрением на основе сравнения индивидуальных достижений испытуемых в том или ином двигательном задании.

Эффективность разработанной программы совершенствования процесса физической подготовки определялась сравнением прироста контролируемых показателей в обследованных группах и эффективности двигательных действий в соревновательных условиях.

Методы математической статистики

Обработка результатов исследований проводилась вычислением следующих показателей: среднего арифметического значения показателей (� �), стандартной ошибки среднего арифметического показателя (± m), коэффициента вариации (V), достоверности различий между средними арифметическими величинами "t" критерием Стьюдента. Для анализа достоверности различий между выборками принимался 95 % уровень значимости (Р

�), стандартной ошибки среднего арифметического показателя (± m), коэффициента вариации (V), достоверности различий между средними арифметическими величинами "t" критерием Стьюдента. Для анализа достоверности различий между выборками принимался 95 % уровень значимости (Р

2.3. Организация исследований

В исследовании приняли участие 24 волейболиста в возрасте 16-17 лет, составляющие сборную команду села Михайловка. Исследования проводились в три этапа.

На первом этапе изучалась и анализировалась научно-методическая и специальная литература по исследуемой проблеме. На основе анализа был определен набор показателей, характеризующих уровень физической подготовленности и двигательную активность юных волейболистов в соревновательных играх. Эти показатели были использованы в педагогических наблюдениях при тестировании двигательных качеств и способностей участников констатирующего педагогического эксперимента.

На втором этапе был проведен педагогический констатирующий эксперимент, в ходе которого проводились педагогические наблюдения соревновательных игр, тестирование физической подготовленности 24 волейболистов. На основе результатов констатирующего эксперимента определялась взаимосвязь между физическими качествами, обеспечивающими эффективность соревновательной деятельности спортсменов и структура физической подготовленности.

На третьем этапе разрабатывалась программа физической подготовки, проводился естественный открытый педагогический эксперимент с участием 24 юношей волейболистов, анализировались полученные данные, оформлялась выпускная квалификационная работа.

ГЛАВА III РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ И ПРОВЕРКА ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

3.1 ПРОГРАММА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ

Разработанная нами программа тренировочного процесса основана на алгоритме последовательных действий и операций, включающих базу данных о спортсмене или спортивном коллективе (Проходовский Р.Я., 2003). Это сведения отражающие состояние здоровья и индивидуальные особенности физического развития; уровень развития физических качеств; критерии двигательных способностей, от которых в большей мере зависит успешность выступлений в соревнованиях; характеристики соревновательной деятельности, отражающие двигательную активность спортсмена.

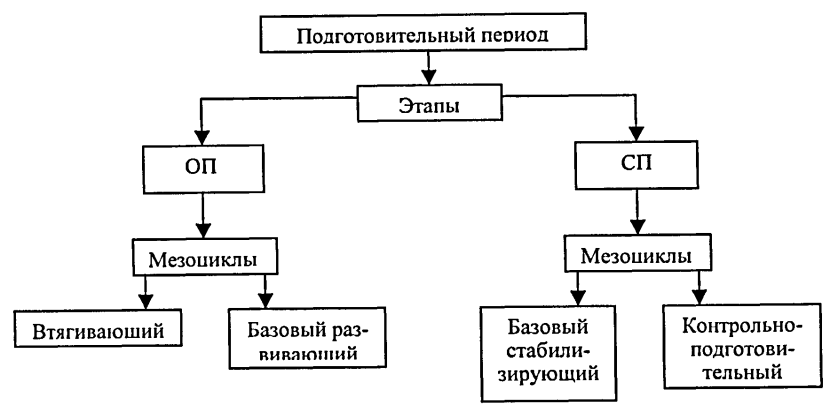

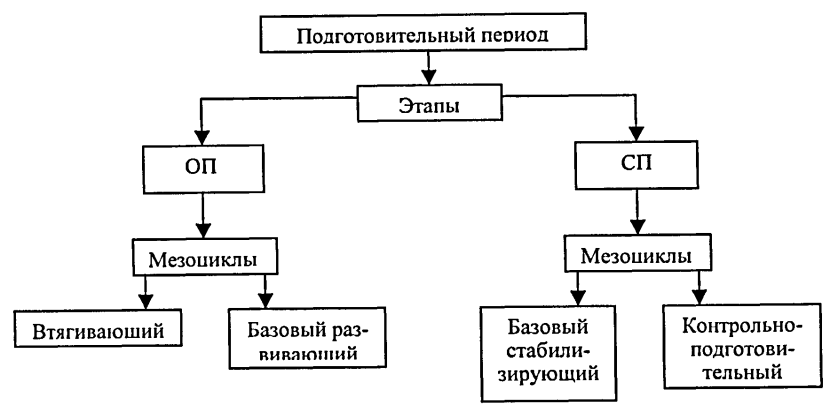

Рис. 1. Алгоритм операций программирования физической подготовки волейболистов 16 – 17 лет в подготовительном периоде спортивной тренировки (Проходовский Р.Я., 2003).

На основе этой информации разрабатывалась программа целостного макроцикла или отдельного периода тренировочного процесса. Реализация содержания программы должна сопровождаться периодическим контролем с оценкой эффективности педагогических воздействий, заложенных в программе, и внесением коррекций при рассогласовании реальных и прогнозируемых результатов. Последовательность изложенных выше операций, представлена на рис. 1.

Результаты подготовки анализируются и обобщаются в виде практических рекомендаций с целью внедрения в работу тренеров с волейболистами определенного возраста и спортивной квалификации.

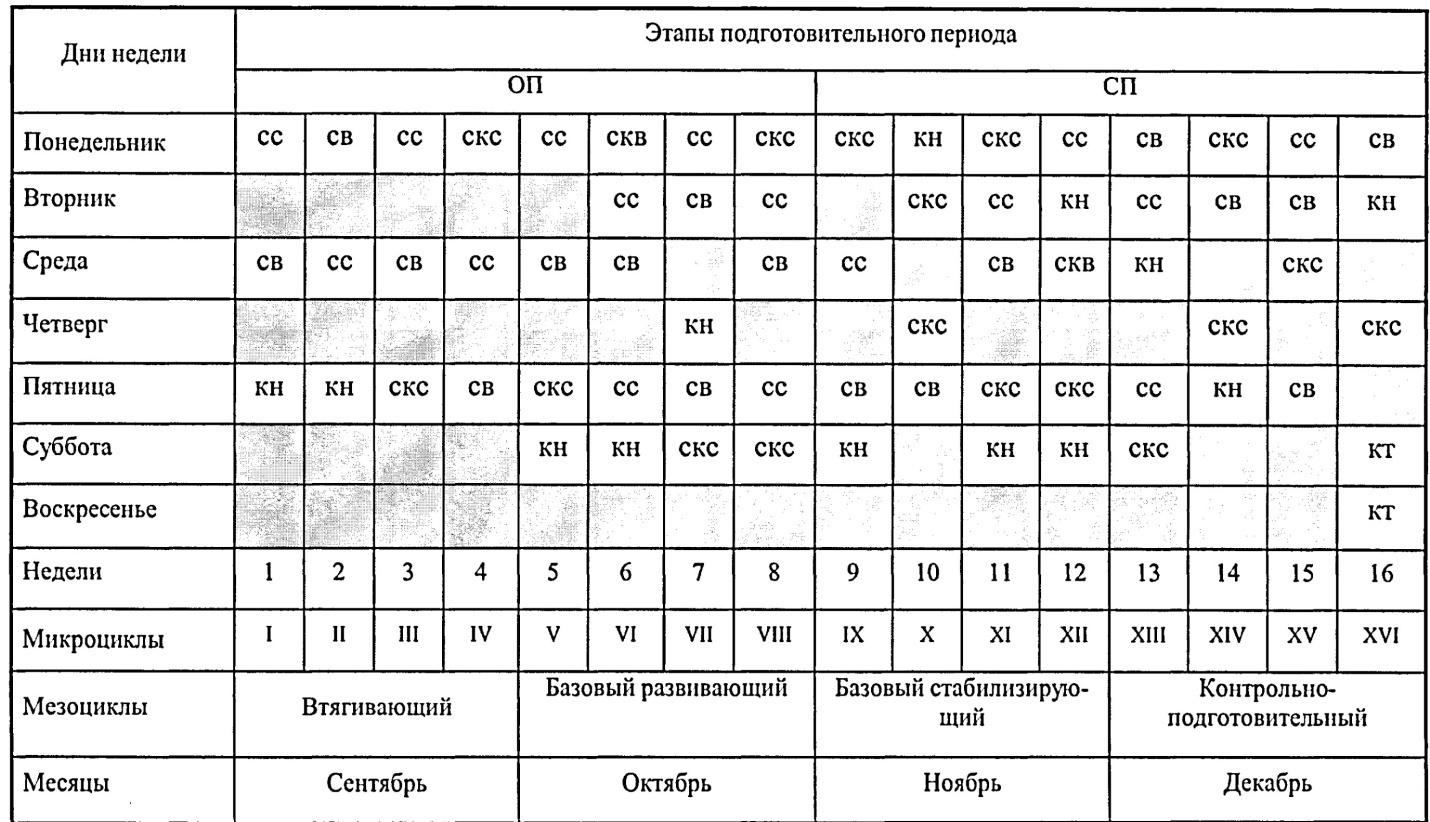

Подготовительный период годичного цикла тренировки волейболистов экспериментальной группы содержал два этапа - общей и специальной подготовки продолжительностью восемь недель каждый (рис. 2, табл. 1).

Рис. 2. Схема подготовительного периода подготовки юных волейболистов

Структура этапа общей подготовки состояла из втягивающего и базового развивающего мезоциклов. Первый был направлен на постепенное повышение функциональных возможностей систем организма волейболистов. Во втором мезоцикле тренировочная работа способствовала преимущественному развитию двигательных качеств, в большей мере характеризующих физическую подготовленность испытуемых. На этапе специальной подготовки направленность тренировочных воздействий приобретает выраженную специализированность нагрузок с увеличением доли специально-подготовительных и соревновательных упражнений, выполнением связок технико-тактических элементов и отдельных игровых комбинаций

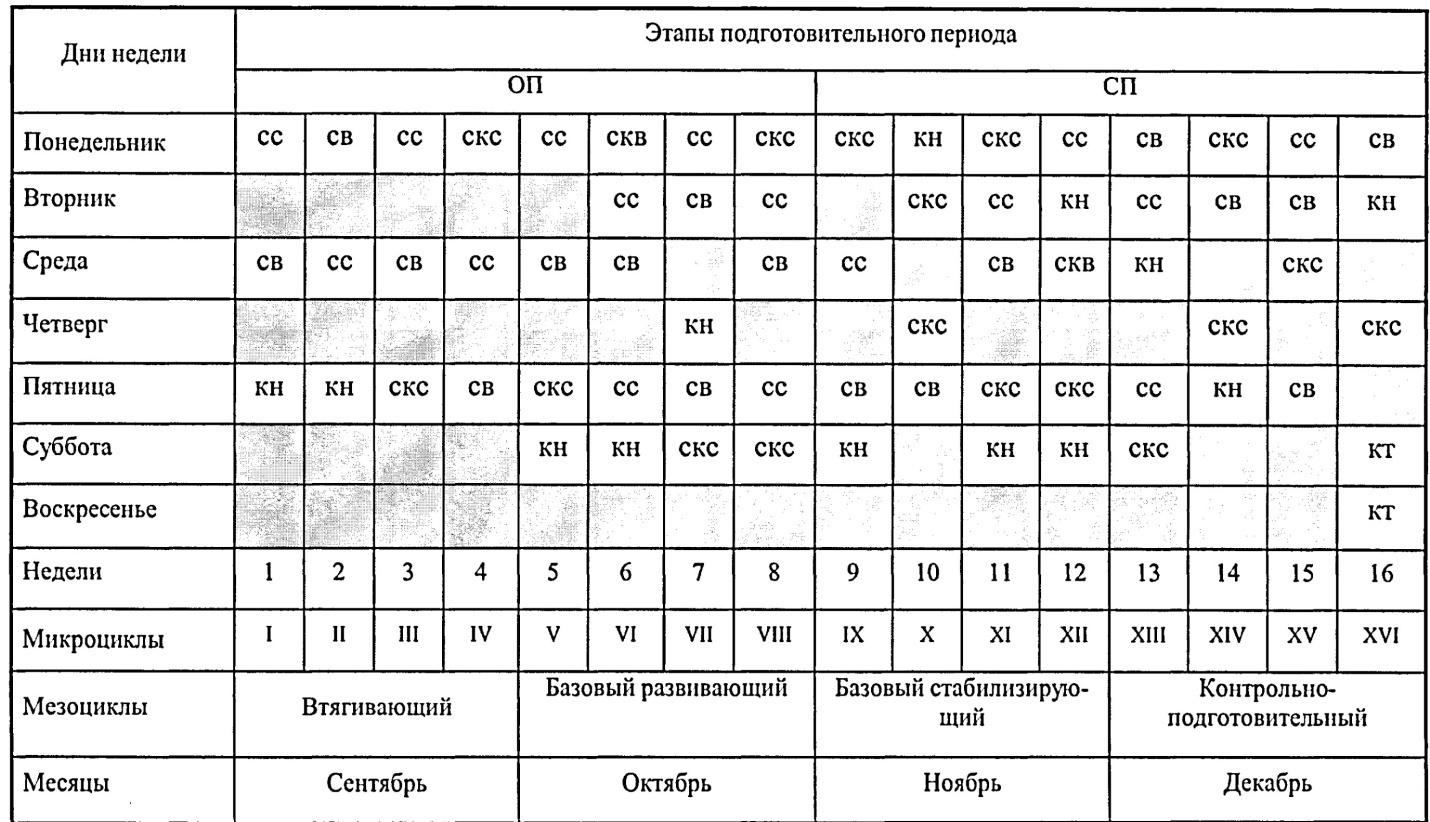

Таблица 1

Сроки и направленность мезоциклов на этапах подготовительного периода

| Подготовительный период |

| Этапы | ОП | СП |

| Сроки | Сентябрь-октябрь (8 недель) | Ноябрь-декабрь (8 недель) |

| Мезоциклы | Втягивающий | Базовый развивающий | Базовый стабилизирующий | Контрольно-подготовительный |

| Направленность тренировочных занятий | Повышение функциональной подготовленности | Развитие ведущих двигательных качеств | Совершенствование cпециальных двигательных способностей | Интегральная подготовка, тестирование |

Средства физической подготовки волейболистов экспериментальной группы, включенные в программу мезо- и микроциклов на этапах общей и специальной подготовки, распределялись по направленности таким образом, чтобы обеспечить постепенное подведение спортсменов к эффективному выполнению специфической тренировочной работы, повышение функциональных возможностей основных систем организма, развитие и совершенствование физических качеств, а в итоге - повышение физической подготовленности.

Физическая нагрузка в тренировках регулировалась путем варьирования продолжительности выполнения или количества упражнений; темпа, интенсивности и скорости выполнения упражнений; набора предметов, используемых при выполнении упражнений; характера упражнений; отдыха между упражнениями; плотности занятий; соответствия проявления отдельных физических качеств и применяемых упражнений основным параметрам движений и спортивной техники; использованием специализированного оборудования и тренажеров.

Таблица 2

Распределение основных средств физической подготовки волейболистов

16 – 17 лет на общем и специальном этапах подготовительного периода

Условные обозначения направленности средств тренировочного воздействия (табл. 2): «сс» — собственно-силовая; «св» - силовая выносливость; «скс» - скоростно-силовая; «кн» - координационная направленность; «кт» -контрольное тестирование; затемненные прямоугольники — дни отдыха.

Состав средств физической подготовки формировался с учетом структуры физической подготовленности юных волейболистов, характеризуемой двигательными качествами и способностями, проявленными в различных тестовых заданиях. Теоретической и методологической основой распределения тренировочных средств по направленности нагрузок и применения методов тренировки послужили работы В.П.Филина (1980), Ю.Д.Железняка (1995) и др.

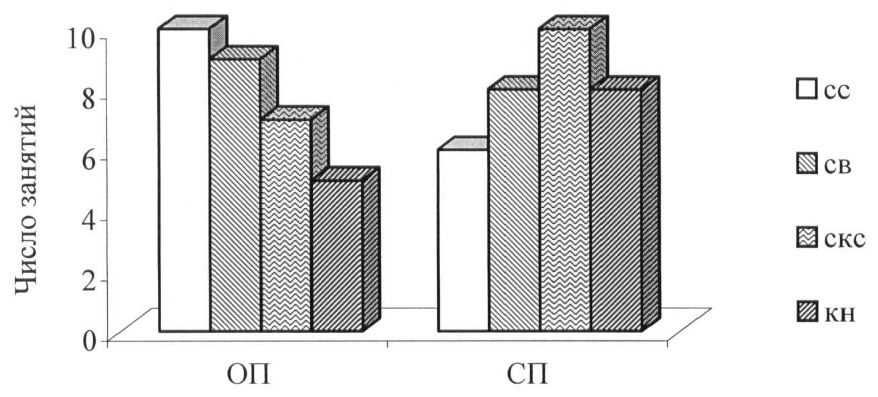

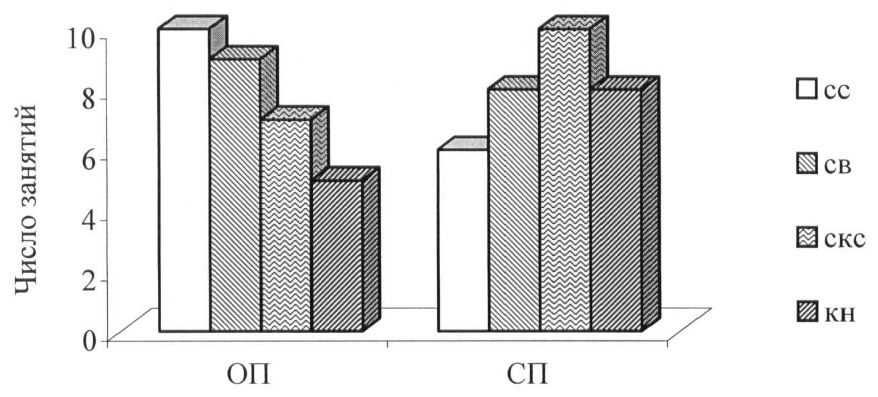

На этапе общей подготовки собственно-силовая направленность превалировала на 10 занятиях, а на этапе специальной подготовки их число сократилось на 40% (рис. 3).

этапы подготовки

Условные обозначения направленности средств тренировочного воздействия: «сс» — собственно-силовая; «св» - силовая выносливость; «скс» - скоростно-силовая; «кн» - координационная направленность.

Рис. 3. Соотношение количества тренировочных занятий с различной направленностью на этапах общей и специальной подготовки волейболистов экспериментальной группы.

Число занятий, акцентированных на развитие силовой выносливости, на общем и специально подготовительном этапах практически сохранялось. Применение средств скоростно-силовой направленности на специально подготовительном этапе, по сравнению с этапом общей подготовки, возросло на 42,8%, а занятий, преимущественно направленных на совершенствование координационных способностей увеличилось более чем в полтора раза (60%).

В начале втягивающего и в конце контрольно-подготовительного мезоциклов проводилось тестирование уровня физической подготовленности волейболистов обеих групп. По завершении программы эксперимента были проведены соревновательные игры с участием волейболистов контрольной и экспериментальной групп.

3.2. Организация и результаты педагогического эксперимента

С целью практической проверки предположения о том, что повышение уровня развития тех физических качеств, которые характеризуют специальную физическую подготовленность юных волейболистов, будет способствовать повышению качества соревновательной деятельности игроков в волейбол, был проведен естественный открытый педагогический эксперимент.

Другой задачей педагогического эксперимента является выявление эффективности разработанной программы тренировочного процесса.

Таблица 3

Примерный комплекс специально-подготовительных упражнений для повышения уровня физической подготовленности волейболистов 16-17 лет

| № п. п. | Содержание и условия выполнения упражнений | Число повторений | Число подходов |

| 1 | Полуприседания с быстрым вставанием и подъемом на носки. Вес штанги 50 % от максимального. | 10-15 | 5-6 |

| 2 | Выпрыгивание из полуприседа. Вес штанги 50 % от максимального. | 15-20 | 3-4 |

| 3 | Подпрыгивание при полном упругом сгибании в коленях (100°-120°). Вес штанги 50 % от максимального. | 25-30 | 3-4 |

| 4 | То же на одной ноге. Вес штанги 30-35 % от максимального. | 25-30 | 3-4 |

| 5 | Спортсмен сидит. Предплечья лежат на бедрах так, чтобы кисти рук не касались бедра или колена. В кистях рук гантели массой 2-3 кг. Сгибание и разгибание в луче-запястных суставах. | 20 | 3 |

| б | То же, что и упр. 5, руки с гантелями подняты вверх. | 15 | 3 |

| 7 | Броски набивного мяча массой 5 кг в пол двумя руками из-за головы. | 40 | - |

| 8 | Броски набивного мяча массой 1,5 кг в пол, одной рукой сверху (имитируя нападающий удар). | 40 | - |

| 9 | То же, что и упр. 7 и 8, в прыжке после разбега через сетку. | 20 | 2 |

| 10 | Прыжок в глубину с высоты 100-130 см с последующим быстрым выпрыгиванием вверх и имитацией нападающего удара. | 15 |

|

| 11 | Прыжок вверх толчком двух ног с разбега и с места, доставая рукой высоко подвешенный предмет. | 20 | - |

| 12 | Игрок на площадке в зоне 6 у лицевой линии, тренер находится в зоне 3, имитирует бросок мяча к одной боковой линии, на самом же деле бросает его в другой. Игрок должен, на основе быстрой реакции, определить направление броска, переместиться и принять мяч, затем быстро возвратиться в свою зону. | 8-10 | 2 |

| 13 | Прием мяча, отскочившего от наклонного батута. | 15-20 | 3 |

| 14 | Выполнение нападающего удара по мячу, отскочившего от наклонного батута. | 15 | 3 |

| 15 | По сигналу тренера ускорение на 3 - 4 м и имитация нападающего удара в зонах 2,3 или 4. | 20 | - |

| 16 | Два кувырка вперед, передача мяча с 6 - 9 м на точность. | 10-15 | - |

| 17 | То же самое после кувырков назад. | 10-15 | - |

| 18 | Упражнение в парах. Передача мяча с последующим поворотом на 360° в прыжке, партнер выполняет то же самое. | 15 в каждую сторону |

|

| 19 | Два кувырка вперед, выполнение нападающего удара с передачи партнера. | 10 | 2 |

| 20 | Прыжки вверх с гимнастического мостика, имитация нападающего удара. | 20 | - |

В педагогическом эксперименте участвовали 24 волейболиста 16-17 лет с длиной тела 182,5 ± 4,3 см и массой тела 78,6 ± 2,6 кг. Спортсмены представляли две группы спортивной школы, которые были разделены на контрольную и экспериментальную группы. Педагогический эксперимент осуществлялся в течение четырех месяцев - с сентября по декабрь 2008 года включительно.

Тренировочный процесс в течение проведения педагогического эксперимента осуществлялся в контрольной группе, в соответствии с программой по волейболу для ДЮСШ.

В соответствии с программными требованиями время отдельного занятия, количество занятий в микро- и мезоциклах для обеих групп испытуемых были одинаковым. Время, отводимое на закрепление и совершенствование техники двигательных действий, технико-тактических связок и комбинаций, соответствовало программе и не различалось в занятиях обеих групп.

Различие в тренировочном процессе контрольной и экспериментальной групп заключалось в том, что тренировочный процесс экспериментальной группы был построен в соответствии с разработанной программой и использованием комплекса специально-подготовительных упражнений также разработанных нами.

Данные, характеризующие специальную физическую подготовленность юных волейболистов контрольной и экспериментальной групп до начала и по окончании педагогического эксперимента представлены в таблицах 4 и 5.

Таблица 4

Сравнительные показатели физической подготовленности волейболистов экспериментальной группы до и после педагогического эксперимента

| № п/п | Показатели и тестовые задания | Данные экспериментальной группы |

| Исходные М±m | Итоговые М±m | Уровень различий (Р) |

| 1 | Прыжок вверх с места, см | 48,4±0,7 | 51,5±0,21 | Различия достоверны |

| 2 | Тройной прыжок с места, см | 644,3±6,9 | 681,2±7,4 | Различия достоверны |

| 3 | Отжимания в упоре лежа в течение 10 сек, кол-во раз | 6,49±0,28 | 8,0±0,12 | Различия достоверны |

| 4 | Подтягивания на перекладине, кол-во | 6,1±0,43 | 7,4±0,18 | Различия достоверны |

| 5 | Приседания (кол-во раз за 20 с.) | 13,5±0,85 | 17,5±0,51 | Различия достоверны |

| 6 | Выпрыгивания (кол-во раз за 20 с.) | 15,5±0,71 | 19,5±0,86 | Различия достоверны |

| 7 | Подъем туловища из положения лежа в сед за 20 сек. (кол-во раз). | 5,61±0,46 | 8,2±0,53 | Различия достоверны |

| 8 | Бег «9-3-6-3-9» м, с | 8,52±0,25 | 7,73±0.18 | Различия достоверны |

Результаты исследования показали, что спортсмены, входящие в контрольную и экспериментальную группы, до педагогического эксперимента, существенно не различались по величине большинства изучаемых показателей. Отсутствие достоверных различий в исходных показателях подготовленности спортсменов контрольной и экспериментальной группы объясняется, на наш взгляд, единой для ДЮСШ России системой отбора и идентичными программно-нормативными основами подготовки юных волейболистов.

Анализ проведенных исследований показывает, что данные, определяющие физическую подготовленность волейболистов, участвующих в педагогическом эксперименте, характеризуются преимущественным повышением показателей у юношей, входивших в экспериментальную группу (табл. 3 и 4).

Волейболисты обеих опытных групп в подготовительном периоде повысили показатели в тестовых заданиях. Однако, не во всех случаях прирост показателей имеет статистически достоверный характер. По сравнению с исходными показателями волейболисты экспериментальной группы статистически закономерно улучшили результаты во всех тестированных качествах и способностях. В подавляющем большинстве показателей, достоверность различий между исходными и итоговыми результатами волейболистов экспериментальной группы, соответствует 95% и 99% уровням значимости.

Таблица 5

Сравнительные показатели физической подготовленности волейболистов контрольной группы до и после педагогического эксперимента

| № п/п | Показатели и тестовые задания | Данные контрольной группы |

| Исходные | Итоговые | Уровень различий (Р) |

| 1 | Прыжок вверх с места, см | 47,4±0,9 | 49,6±0,28 | Различия достоверны |

| 2 | Тройной прыжок с места, см | 648,3±8,0 | 670,9±7,8 | 0,05 Различия недостоверны |

| 3 | Отжимания в упоре лежа в течение 10 сек, кол-во раз | 6,5±0,21 | 7,6±0,25 | Различия достоверны |

| 4 | Подтягивания на перекладине, кол-во | 6,3±0,2 | 7,0±0,19 | 0,05 Различия недостоверны |

| 5 | Приседания (кол-во раз за 20 с.) | 13,8±О,31 | 16,0±0,48 | Различия достоверны |

| 6 | Выпрыгивания (кол-во раз за 20 с.) | 16,0±0,37 | 17,9±0,66 | Различия достоверны |

| 7 | Подъем туловища из положения лежа в сед за 20 сек. (кол-во раз). | 5,56±0,48 | 7,4±0,42 | Различия достоверны |

| 8 | Бег «9-3-6-3-9» м, с | 8,59±0,37 | 8,03±0,28 | 0,05 Различия недостоверны |

Статистически значимые сдвиги показателей физической подготовленности волейболистов контрольной группы отмечены в результатах прыжка вверх с места (Р

Повышение результатов в двигательных заданиях и контрольных упражнениях волейболистов экспериментальной группы объясняются реализацией разработанной нами программы тренировочной работы в мезоциклах этапов подготовительного периода подготовки. Прирост результатов тех же показателей спортсменов контрольной группы можно объяснить характером, содержанием и направленностью учебно-тренировочной работы, опирающихся на регламентированный программой ДЮСШ учебный материал, традиционно сложившихся подходов к методам и средствам общей и специальной подготовки, их распределения на этапах подготовительного периода подготовки. Однако прирост величин показателей у спортсменов экспериментальной группы оказался статистически значимым во всех тестах, в то время как в контрольной группе такими были только пять показателей из восьми.

Таким образом, можно констатировать, что естественный педагогический эксперимент позволил подвергнуть практической проверке гипотезу исследования в условиях непосредственной учебно-тренировочной работы. Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют об эффективности разработанной программы процесса физической подготовки юных волейболистов, чему способствовало оптимальное распределение основных средств специальной физической подготовки в мезо- и макроциклах на этапах подготовительного периода тренировки. Организация и управление физической подготовки юных волейболистов экспериментальной группы проводились на основе программирования, реализованного в последовательном выполнении определенных задач. Разработка последовательности выполнения задач проводилась в соответствии с принципами спортивной тренировки, в том числе и принципами направленности к высшим достижениям и углубленной специализации, а так же единства и взаимосвязи соревновательной деятельности и структуры подготовленности.

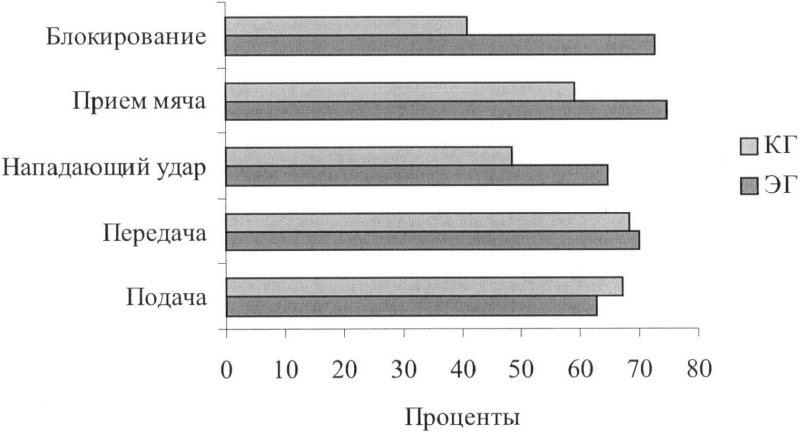

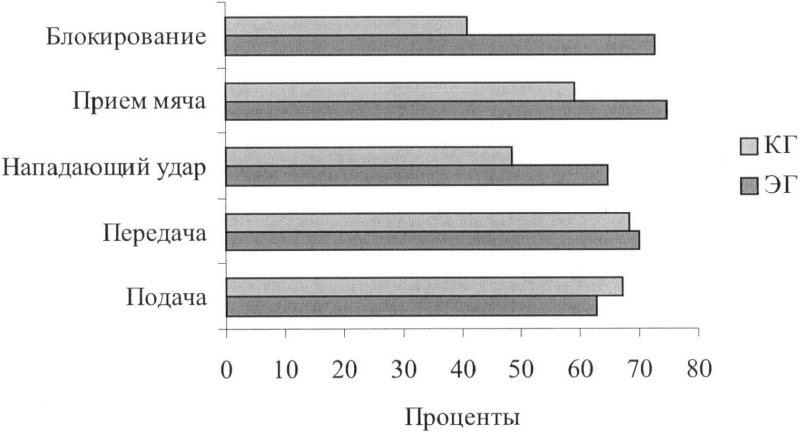

Рис. 5. Технические приемы, в процентах от общего числа, успешно выполненные волейболистами опытных групп в соревновательных играх (по данным педагогического эксперимента). Условные обозначения: КГ – контрольная группа, ЭГ - экспериментальная группа.

Эффективность двигательных действий в соревновательных играх в зависимости от физической подготовленности определялась в турнире, организованном между волейболистами участниками педагогического эксперимента. В турнире спортсмены встречались в пяти играх. Количество игр исключало возможность ничейного результата в итоге турнира. Игры проводились по официальным правилам соревнований по волейболу. В ходе турнира регистрировалось количество «удачных» и «неудачных» подач, передач и приемов мяча, нападающих ударов и блокирования. Перечисленные технические приемы наиболее распространены среди волейболистов различной квалификации, а каждый из них, технически успешно выполненный в отдельности или в комбинации, может определить результат игры. Подачи, передачи и нападающие удары считались удачными, если мяч не выходил за пределы площадки, а после приемов мяча и блокирования мяч находился в игре. Во всех остальных случаях выполнение технических приемов считалось неудачным

По результатам, зарегистрированным в каждой игре, проводился сравнительный анализ эффективности техники игроков обеих команд [5]. Турнирные встречи проводились в период зимних каникул, когда волейболисты были свободны от школьных занятий. Игры проводились через день, что позволяло волейболистам восстановиться после проведенной игры.

Игроками экспериментальной и контрольной группы успешно выполнено достоверно не различающееся число подач и передач мяча, но эффективность выполнения нападающего удара, приема мяча и блокирования у волейболистов экспериментальной группы выше, чем у игроков контрольной группы. Так, эффективность нападающего удара игроков экспериментальной группы составляет 64,6% против 48,4% игроков контрольной. Различие значимо на уровне Р

В пяти соревновательных играх одна завершилась победой игроков контрольной группы, а в четырех победили волейболисты экспериментальной группы.

По результатам тестирования физической подготовленности и итогу соревновательных игр можно утверждать о том, что преимущество волейболистов экспериментальной группы в уровне развития скоростно-силовых и координационных возможностей, по сравнению со спортсменами контрольной группы, позволило им более качественно выполнять те технические приемы, эффективность которых непосредственно зависит от скоростно-силовых и координационных способностей.

ВЫВОДЫ

1. Анализ литературных источников позволил установить, что исследования, выполненные в последние годы, были направлены, в основном, на изучение отдельных аспектов как процесса физической подготовки, так и уровня развития физических качеств занимающихся. Процесс физической подготовки юных волейболистов опирается, главным образом, на программу по волейболу для детско-юношеских спортивных школ.

2. Динамика двигательной активности игроков юношеских команд в соревнованиях зависит от числа партий в играх. В играх из пяти партий активность, количество прыжков, а так же передвижений и падений значительно возрастает. Так, время активных фаз игроков в пяти партиях, по сравнению с одной партией, возрастает более чем в 3 раза. Количество прыжков, выполняемых юными волейболистами в пяти партиях, увеличивается в 3,5 раза, а прирост числа перемещений и падений увеличивается почти в 5 раз (от 14,0 в одной партии до 69,0 в игре из пяти партий).

3. Структура физической подготовленности волейболистов 16 – 17 лет определяется, согласно мнения экспертов, пятью составляющими:

- прыжковая подготовленность;

- общая силовая подготовленность;

- комплексная форма проявления быстроты;

- силовая выносливость мышц плечевого пояса, скоростная выносливость мышц нижних конечностей;

- двигательная координация.

4. Реализация программы физической подготовки юных волейболистов в экспериментальной группе характеризуются приростом следующих показателей:

- повышением результатов в прыжковых упражнениях (Р

- увеличением показателей силовой выносливости в упражнениях с преодолением массы собственного тела (121,3% - 123,2%);

- повышением скоростно-силовых способностей в приседаниях и выпрыгиваниях за 20 с (125,8% - 129,6%);

- улучшением координационных способностей (Р

В контрольной группе из 8 показателей физической подготовленности только в пяти наблюдался достоверный прирост. У волейболистов этой группы увеличение количества подтягиваний, улучшения результатов в беге статистически не достоверно прирост результатов в тройном прыжке с места статистически не достоверны (Р0,05). В экспериментальной группе прирост показателей во всех 8 тестах статистически достоверен.

5. Игроками экспериментальной группы в соревновательных играх по сравнению с волейболистами контрольной группы выполнено, в среднем, больше передач, приемов, блокирования и нападающих ударов, а разница в количестве подач мяча статистически несущественная (Р0,05). Эффективность нападающих ударов, приема мяча и блокирования достоверно выше у волейболистов экспериментальной группы (Р

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Результаты, полученные в настоящем исследовании, позволяют сформулировать следующие практические рекомендации:

1. Физическая подготовка юных волейболистов должна опираться на тенденции развития волейбола с учетом правил соревнований и двигательной активности волейболистов в соревновательных играх. Повышение интенсивности соревновательных игр требует повышенного внимания тренеров к уровню специальной физической подготовленности игроков, который должен способствовать реализации двигательных возможностей для эффективного выполнения технических действий и приемов в условиях соревнований.

2. Основной задачей воспитания и совершенствования физических качеств и двигательных способностей волейболистов юношеских команд должна заключаться в достижении уровня физической подготовленности, превышающем нормативные требования Программы ДЮСШ при сочетании средств воспитания физических качеств с параллельным совершенствованием технико-тактической подготовленности.

3. На общеподготовительном этапе подготовительного периода должна преобладать нагрузка, направленная на повышение функциональной подготовленности и развитие ведущих физических качеств, в основном, собственно-силовых и силовой выносливости. При переходе к этапу специальной подготовки направленность тренировочных занятий акцентируется на увеличение доли нагрузок скоростно-силового и координационного характера, на фоне продолжения развития силовой выносливости. Необходимо соблюдать распределение времени по воспитанию и совершенствованию физических качеств, в пределах 30-35 минут в одном занятии, с работой над совершенствованием технико-тактической подготовки на протяжении подготовительного периода независимо от текущего состояния и двигательных возможностей занимающихся.

ЛИТЕРАТУРА

1. Айринянц, A.M. Волейбол/А.М.Айринянц [Текст]. - М., Физкультура и спорт, 1976. -230 с.

2. Ашмарин, Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании/Б.А.Ашмарин [Текст]. - М.: Физкультура и спорт, 1978. - 223 с.

3. Верхошанский, Ю.В. Основы специальной физической подготовки/Ю.В.Верхошанский [Текст]. - М.: Физкультура и спорт, 1988. - 331 с.

4. Волейбол: Учебник для ин-тов физ. культуры [Текст]. - изд. 2-е, доп./ Под ред. Айринянца A.M. - М.: Физкультура и спорт, 1976. - 230 с.

5. Волейбол: Учебник для ин-тов физ. культуры [Текст]/ Под ред. Клещева Ю.Н., Айринянца A.M. - М.: Физкультура и спорт, 1985. - 270 с.

6. Волейбол. Правила соревнований [Текст]. - М., 2004. -159 с.

7. Волейбол: Книга тренера/ Ю.Н. Клещев и др. [Текст]. — Ташкент: 1995. -187 с.

8. Волков, Л.В. Обучение и воспитание юного спортсмена/Л.В.Волков [Текст]. - Киев: Здоров'я, 1984.-е .

9. Волков, Н.И. Тренеру о подростке/Н.И.Волков [Текст]. - М.: Физкультура и спорт, 1973.-70 с.

10. Голомазов, В.А., Ковалев В.Д., Мельников А.Г. Волейбол в школе [Текст]/ Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 1976. - 112 с.

11. Гужаловский, А.А. Развитие двигательных качеств у школьников/А.А.Гужаловкий [Текст]. - Минск: Народная асвета, 1978. - с.

12. Демчишин, А.А., Пилипчук, Б.С. Подготовка волейболистов/А.А.Демчишин, Б.С.Пилипчук. - Киев: Здоров'я, 1986. - 104 с.

13. Демчишин, А.А. Волейбол - игра для всех/А.А.Демчишин [Текст]. - Киев: Здоров'я, 1986.-89 с.

14. Железняк, Ю.Д. К мастерству в волейболе/Ю.Д.Железняк [Текст]. - М.: Физкультура и спорт, 1978.-224 с.

15. Железняк, Ю.Д. Юный волейболист/Ю.Д.Железняк [Текст]/ Учеб. пособие для тренеров. - М.: Физкультура и спорт, 1988. - 192 с.

16. Железняк, Ю.Д., Ивойлов А.В. Волейбол/Ю.Д.Железняк, А.В.Ивойлов [Текст]/ Учебник для ин-тов физ. культуры. - М: Физкультура и спорт, 1991. - 240 с.

17. Зациорский, В.М. Физические качества спортсмена/В.М.Зациорский [Текст]. - М.: Физкультура и спорт, 1970. - 200 с.

18. Ивойлов, А.В. Волейбол: Очерки по биомеханике и методике тренировки/А.В.Ивойлов [Текст]. - М.: Физкультура и спорт, 1981. - 152 с.

19. Ивойлов, А.В. Волейбол/А.В.Ивойлов [Текст]/ Уч. пособие для пед. ин-тов по спец. № 2114 «Физвоспитание». - изд 3-е., испр. - Минск: Высшая школа, 1985. -262 с.

20. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры/ Учебник для институтов физической культуры/Л.П.Матвеев [Текст]. - М.: Физкультура и спорт, 1991.-543 с.

21. Матвеев, Л.П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов/Л.П.Матвеев [Текст]. - Киев: Олимпийская литература, 1999. - 318 с.

22. Мацудайра, Я., Икеда К., Сайто - Волейбол: Путь к победе [Текст]. - М.: Физкультура и спорт, 1983. - 104 с.

23. Набатникова, М.Я. Основы управления подготовкой юных спортсменов/М.Я.Набатникова [Текст]. - М.: Физкультура и спорт, 1982. - 280 с.

24. Оикума, С. Уроки волейбола/С.Оикума [Текст]. - М.: Физкультура и спорт, 1985 -112 с.

25. Платонов, В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте/В.Н.Платонов [Текст]. - Киев: Олимпийская литература, 1997. - 583 с.

26. Проходовский Р. Я. Программирование физической подготовки волейболистов 16 – 17 лет в подготовительном периоде спортивной тренировки/Р.Я. Проходовский//Теория и практика физической культуры [Текст]. – 2003. - №4. - С. 37 – 40.

27. Современная система спортивной подготовки [Текст]/ Под ред. Суслова Ф.П., Сыча В.Л., Шустина Б.Н. - М.: СААМ, 1995. - 445 с.

28. Стибиц, Ф. Волейбол/Ф.Стибиц [Текст]. - М.: Физкультура и спорт, 1970. - 224 с.

29. Теория и методика спорта [Текст]// Учебное пособие / Под ред. Ф.П. Суслова, Ж.С. Холодова. - М.: 1997. - 415 с.

30. Фидлер, М. и др. Волейбол [Текст]/ Фидлер М., Шайдерайт Д., Бааке X., Штрайтер К. - М.: Физкультура и спорт, 1972. - 213 с.

31. Фомин, П.И. Комплексы специальных физических упражнений в общем курсе волейбола. Методические рекомендации/П.И.Фомин [Текст]. - Кишинев: 1987. -46 с.

32. Фурманов, А.Г. Волейбол в школе/А.Г.Фурманов [Текст]. - К.: Рад. школа, 1987. - 168 с.

33. Фурманов, А.Г. Играй в мини-волейбол/А.Г.Фурманов [Текст]. - М.: Советский спорт, 1989.-48 с.

34. Хапко, В.Е. Волейбол юным/В.Е.Хапко [Текст]. - Киев: Здоров'я, 1987. - 120 с.

35. Хапко, В.Е., Белоус, В.И. Волейбол/В.Е.Хапко [Текст]. - Киев: Рад. школа, 1988. -112 с.