Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа

с. Покровка Бековского района Пензенской области

Опыт собирания и исследования

фольклорного материала с. Пяша Бековского района Пензенской области

Коллективная работа учащихся 5-7 классов

Научный руководитель Орлова Нина Геннадьевна,

учитель русского языка и литературы

МОУ СОШ с. Покровка Бековского района

Email: nina.orlova.68@list.ru

С. Покровка, 2018 г.

Структура исследования

Введение.

Глава I. Заговоры. Отражение язычества в заговорах. Поэтичность заговоров.

Глава II. Загадки. Образность, метафоричность народной загадки.

Глава III. Частушки. Отражение в частушках мировоззрения народа. Частушка как действующий жанр словесного народного творчества.

Глава IV. Календарно-обрядовая поэзия.

Бытование жанров календарно-обрядовой поэзии в с. Пяша.

Заключение.

Приложение.

Введение.

Народное поэтическое творчество это проявление творческих сил народа, отражение его нравственности, духовности. Это и свидетельство богатства языка русского народа, его меткости, образности, выразительности.

Предмет исследования – фольклорный материал, собранный в селе Пяша.

Причина обращения к словесному народному творчеству в том, что фольклор в художественной форме отображает исторические события и является ценным материалом для изучения мировоззрения наших предков, их культуры, начиная с доисторических времен.

Наше село существует с первой половины 19 века. Это старинное русское село с богатой историей, со сложившимися традициями, с богатой почвой для сбора и исследования устного народного творчества.

С. Пяша является объектом социокультурного возрождения, поэтому стремление сохранить свидетельства словесного народного творчества актуально. Человек не может обойтись без знаний о прошлом, т.к. его сущность – это не только общечеловеческие представления о том есть человек, каковы его личные особенности, в отличие от других людей, а еще особенности его как представителя определенного народа, носителя конкретного языка и культуры, связанного духовно со своими корнями.

Цель работы – собирание фольклорного материала села Пяша и исследование особенностей некоторых жанров устного народного творчества, бытовавших на территории села, а именно:

- отражение язычества в заговорах, поэтичность языка заговорных формул;

- загадки; исследование текстов записанных загадок;

- частушки как действующий жанр народного творчества, отражение народного мировоззрения в частушках;

- исследование бытования календарно-обрядовых жанров устного народного творчества.

Новизна исследования заключается в опыте собирания и исследования некоторых жанров фольклорного материала с. Пяша.

В работе опирались на труды Н.Н. Костаняна, И.М. Колесницкой,

П.Г. Богатырёва.

Методы исследования:

- собирание текстов устного народного творчества разных жанров;

- сопоставление собранных текстов с текстами, приведёнными в различных фольклорных сборниках;

- самостоятельное исследование приведённых текстов устного народного творчества.

Глава I.

Заговоры

Слово, в представлении наших предков, обладало чародейной силой. Это представление дало начало развития такому жанру народного словесного творчества как заговоры.

В них отразились вера, знание, поэтичность языка, мировоззрение человека древности. «Слово стрелы острее», - гласит русская поговорка. «Не случайно в языке понятия: говорить, мыслить, думать, ведать, петь, чародействовать, заклинать и лечить (прогонять нечистую силу болезней вещим словом и чарами) – обозначается речениями лингвистически тождественными», - замечает исследователь и собиратель народной словесности Костанян Н.Н. Вера в могущественность заговорного слова безгранична: оно, по представлению наших предков, может управлять стихиями, творить урожаи и бесплодие, умножать богатство, плодить стада, даровать человеку счастье, здоровье, успех, прогонять болезни, зажигать в сердцах юношей и девушек любовь и т.д.

Заговоры, по их представлениям, подчиняли воле заклинателя благотворные и зловредные влияния всей обожествленной природы и могли творить чудеса.

Примеры заговоров записаны нами от жительниц села, свидетельствуют о своем древнем происхождении.

От бессонницы: Дурман – трава низко стелется,

Ноженьки опутывает.

Ветер – баюн головушку клонит.

Тьма кромешная глазоньки закрывает,

Сладкий сон навевает.

(записано нами в декабре 2011 года со слов Костиной Людмилы Ивановны, 1927 года рождения)

А вот в заговоре «От кумушницы»:

Катись катаньем, доля худая, разлучница-кумушница

Катись, не плетись, у порога не крутись,

за крыльцо не цепляйся, на воротах не висни!

Пёсья, Лешева, воронья подмога, катись от порога.

(записано со слов Фадиной В.С., 1939 года рождения. Заговор ей был передан матерью, Желтовой А.И., 1910 года рождения) мы видим обращение к злотворным силам природы. Они отрицаются, изгоняются. Здесь используются глаголы с отрицательной частицей «не» в повелительном наклонении. Важно было, чтобы заговор передавался без изменения, иначе он мог утратить свою силу. Им пользовались, когда замечали, что муж не ласков, стал и на других поглядывает. Передавался по женской линии от матери к дочери. В предоставленных заговорах нет обычного зачина: «Встану, благословясь, пойду, перекрестясь». Нет «закрепки» в виде зааминивания или слов-закрепок «ключ-замок». Все это указывает на древнее, дохристианское происхождение записанных заговоров.

А вот заговор от зубной боли:

На море-океане,

На острове Буяне

Стоит дом.

В этом доме лежит мертвец.

Как у этого мертвеца

Зубы не ныли,

Дёсна не ломили,

Так у рабы Дарьи

Зубы не ныли,

Дёсна не ломили.

Аминь. Аминь. Аминь.

(записан со слов Червяковой А.И., 1927 года рождения, запомнила еще от своей матери Кузьминой М.Н., 1905 года рождения).

Построен по обычной композиции: зачин описывает какое-то сказочное

место: «На море-океане, на острове Буяне», в основной части заговора – сравнение типа: как «Как у этого мертвеца зубы не ныли, дёсна не ломили,

так у рабы Дарьи…» и и заканчивается зааминиванием. Это указывает на более позднее происхождение заговора, в нем используются слова церковного происхождения. Сказывается влияние христианства.

Как мы видим, стилистические средства заговорных форм близки к стилистическим средствам эпической и лирической песне, загадке, сказке и др. видам народной поэзии. В заговорных формулах щедро используется богатство русского народного языка и художественные средства народной поэзии.

В настоящее время это умерший вид фольклора, который может служить мерой красоты, поэтичности, образности русской народной речи, показателем одухотворенности самого народа.

Глава II.

Загадки

Загадка как художественное произведение устного народного творчества представляет собой иносказательное изображение какого-либо предмета или явления на основании черт сходства между скрытым предметом и тем, который его заменяет в загадке.

Систематическое собирание русской народной загадки, как замечает исследователь данного вида устного народного творчества И.М. Колесницкая, началось только во второй половине 19 века. По ее же утверждению, подлинно народных текстов загадок насчитывается не так много.

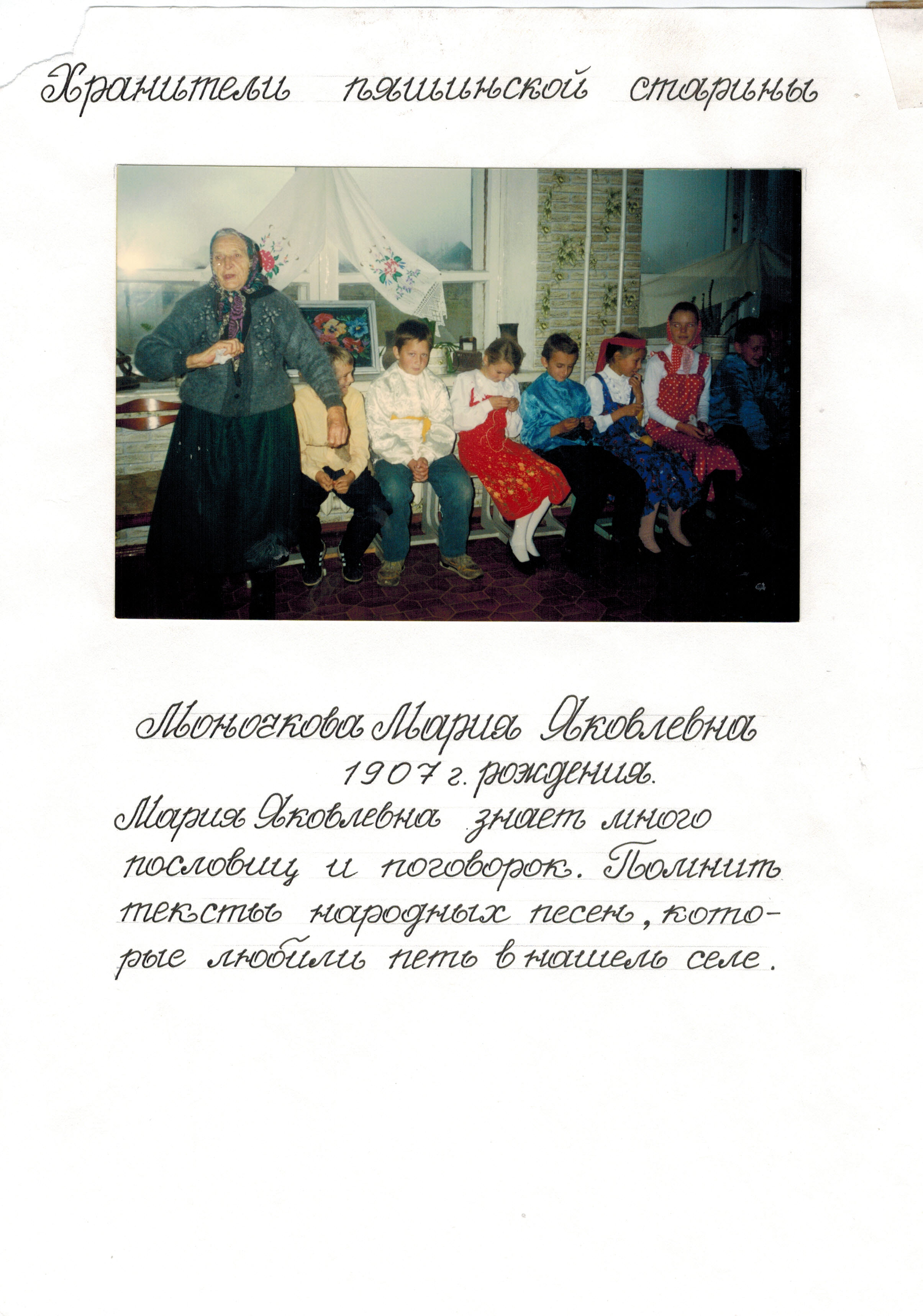

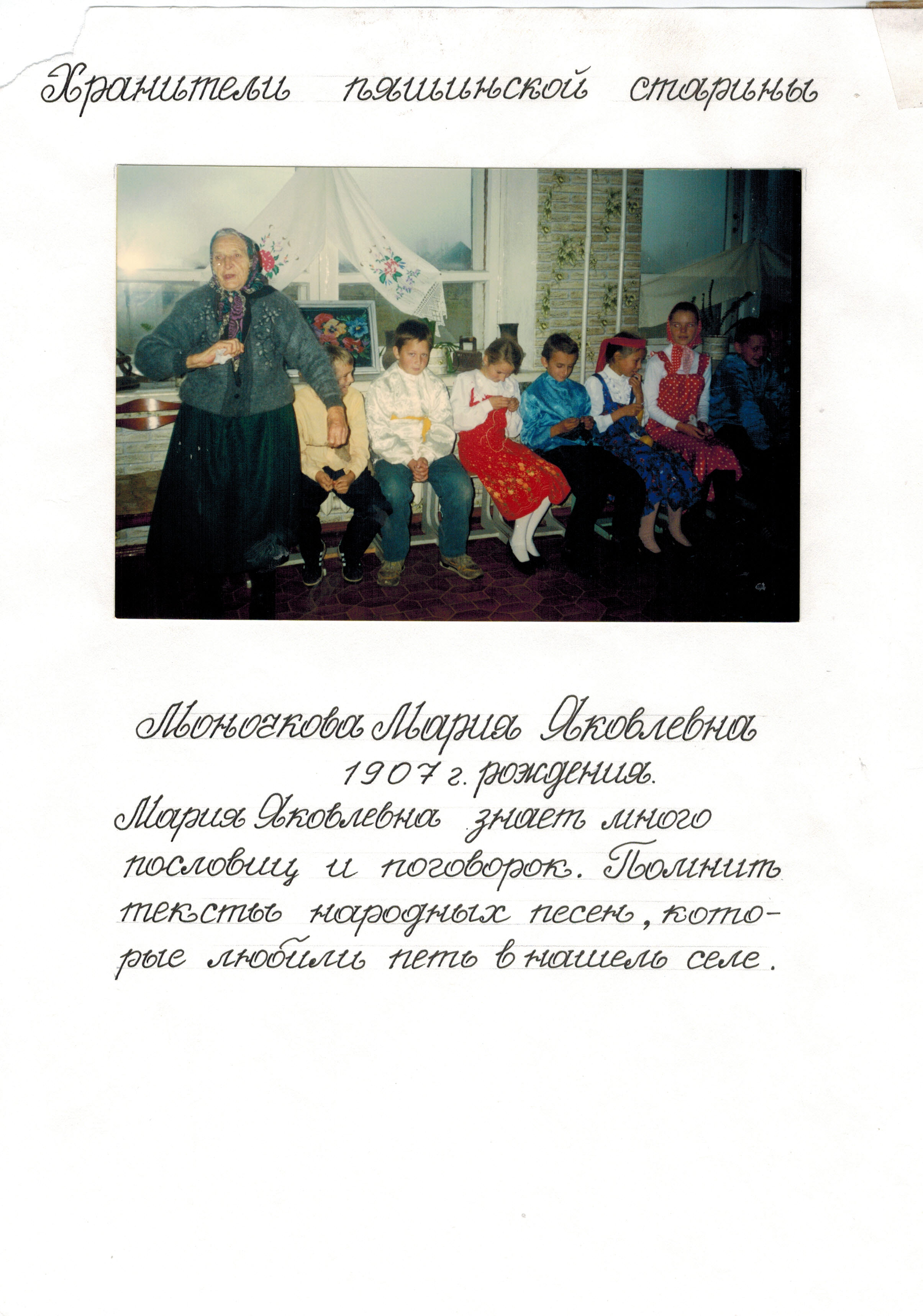

Поэтому загадки, приведенные ниже, представляют значимую ценность: предметы этих загадок связаны с крестьянским бытом, они представляют собой подлинно народные тексты. Записаны от одной из старейших жительниц нашего села – Моночковой М.Я., 1907 года рождения.

Черный кот Матрёну трёт,

А Мартёна хохочет, ещё хочет. (сковорода и помазок)

Предметом этой загадки, как и всей народной загадки, являются предметы, связанные с хозяйственными работами и домашним хозяйством. Эта загадка построена на использовании имени собственного, которое заменяет предмет: Матрёна – сковорода; в звуковом образе: шипит – хохочет и метафоры, выбранной на основании внешнего сходства: черный кот – помазок.

«Я маленький, горбатенький. Всё поле проскакал, потом всю зиму пролежал» - в этой загадке метафора отсутствует, а имеет место описание предмета: серп – маленький, горбатенький; сжатый рассказ о его действии: поле проскакал, всю зиму пролежал. Такая художественная форма также свойственна народной загадке.

Отличающаяся предметностью, конкретностью народная загадка является прекрасным средством познания окружающего мира, а также может служить историко-культурным документом. Загадка отражает хозяйственную жизнь, культуру и мировоззрение русского крестьянина середины прошлого столетия.

Глава III.

Частушки

Частушки – небольшие лирические песни, обычно имеющие форму четырёхстрочного рифмованного куплета. В частушках в художественной форме раскрываются самые разнообразные переживания и чувства, а также различные стороны бытовой , трудовой и социальной жизни народных масс.

Частушки – поздний жанр по своему происхождению. Первые упоминания о частушке относятся к 60-м годам 19 века. В 80-90 годы 19 века частушки уже привлекали внимание собирателей народного творчества.

А. Балов в своей статье , специально посвященной частушке, писал в 1897 году: «Коротенькие песни, или «припевки», в настоящее время представляют собой одну из наиболее распространенных форм русской народной песни».

Складываясь как новый лирический жанр, который мог быстро и многообразно отразить в себе все новые исторические, социальные и бытовые явления в народной жизни, частушка благодаря своей несложной, гибкой куплетной форме постоянно была обращена к новому, фиксируя его с изумительным разнообразием и детальностью.

Частушечный жанр устного народного творчества был широко распространен в нашем селе:

Мы в Елшанку ходили,

И еще туда пойдем.

У какой-нибудь разини

Мы залётку отобьем.

(частушка записана со слов А.П. Горбатовой, 1925 года рождения)

Хитровка на бугру –

Её сроду не люблю.

А Елшанка в ямочке,

Как помадка в баночке.

(записано со слов М.Я. Моночковой, 1907 года рождения)

В записанных частушках упоминаются названия улиц с. Пяша, это говорит о том, что частушки родились именно в нашем селе.

Большое место занимают любовные частушки:

Запрягай-ка, тятька, лошадь.

Белую, косматую.

Я поеду в Николаевку,

Там себе сосватаю.

(записано со слов З.И. Олениной, 1938 г.р.)

Николаевка – село , находящееся недалеко от с. Пяша.

Любила я сокольских,

Любила и камзольских.

А теперь никаких:

Ни хороших, ни плохих.

(записано со слов М.Я. Моночковой)

Соколка и Камзолка – сёла Бековского района.

Для записанных частушек типичны веселые темы. Они предназначены для исполнения под гармонику во время пляски.

На материале приведенных далее текстов частушек можно проследить историческую эволюцию жанра – появление частушек на общественно-политические темы:

Раньше не было такого,

Что сейчас творится:

Комиссарам разрешили

Тридцать раз жениться.

(записано со слов З.И. Олениной, 1923 г.р.)

Много сил мы положили,

Много бед мы вынесли.

Кулаки как не вредили,

А колхозы выросли.

(записано со слов М.П. Кулеминой, 1923 г.р.)

Тексты приведенных частушек сами говорят о времени создания и бытования.

Возникшие в огромном количестве и повсеместно, частушки быстро обновляли свой репертуар, вновь и вновь обращаясь к современности, служа народу «живой газетой» или «словесным кинематографом» (академик Ю.М. Соколов).

Частушки – действующий вид народного творчества.

В нашем селе частушки появляются с подачи Демкова А.И., у него на каждый случай рождается частушка и пошла «гулять» по селу, а то и по всему району:

***

Есть в Москве Охотный ряд –

Там политику творят.

То ль вперед нас поведут,

То ль Америке сдадут.

***

По Покровке шел парнишка,

Держал голову подмышкой -

Не говяжью, не свиную –

Вел девчонку молодую.

Свои частушки Анатолий Иванович не записывает, если они сохраняются, то в памяти людской.

Частушки становятся, прежде всего ,

Отражением современной действительности. В настоящее время _ это один из любимых жанров народного словесного творчества. В них отражается и мировоззрение и наблюдательность, юмор и меткость языка русского народа.

Глава IV.

Календарно-обрядовая поэзия.

Обряды отразили дохристианские верования: поклонение солнцу и земле, обожествление животных, культ предков.

Впоследствии эти верования подвергались влиянию принятой христианской религии, хотя в основе своей восходят к язычеству.

Календарно-обрядовый фольклор получил свое название оттого, что его произведения сопровождали работы народа в течение всего года.

В настоящее время эти обряды уже не соблюдаются. Память о некоторых из них все-таки еще живет в памяти наших старожилов. Это, прежде всего присловья, заклички, связанные с весеннее-летними обрядами. На масленицу пели:

Масленица – Прасковея,

Приходи к нам поскорее.

Встретим тебя с блинами,

С мягкими пирогами.

***

Трынцы – брынцы,

Пекли блинцы.

Мажьте масленее,

Будет вкуснее.

Трынцы – брынцы,

Подавайте блинцы!

(записано со слов Н.И. Рогулевой, 1917 г.р.)

Прилет птиц весной создавал легенду, что птицы весной приносят. В народе даже есть праздник «жаворонки», когда выпекали «жаворонков», давали их детям, и они шли на улицу, подбрасывали, их вверх, ловили и пели заклички-заговоры.

У нас были распространены такие:

***

Жаворонки

На проталинке,

На завалинке

Зиму провожают,

Лето поджидают.

***

Жаворонки, летите,

Тёплу весну принесите.

Нам зима то надоела

Весь хлеб у нас поела,

Всю солому пожрала,

Все хлевы обгадила.

(записано со слов Моночковой Т.В., 1937 г.р.).

Однако эти обряды, в связи с развитием народной культуры, потеряли свой первоначальный смысл и уже в 19 веке делались обычным праздничным развлечением и представляли собой игры, забавы и развлечения, а не религиозные магические обряды.

До сих пор жив интерес даже у молодежи к колядкам. Термин «коляда», также как самое название обряда «колядование», по своему происхождению связан с годовым отсчётом времени – календарем. Пением коляды и обрядом колядования начинали календарь, понимаемый как годовое времяисчисление.

Обряд колядования у русских, зафиксированный записями 19 века, сохранил основные черты, отмеченные в нем запретами еще в 16-17 веках.

Исследователь и собиратель устного словесного творчества В.И. Чичеров пишет, что « основной, древний тип русского колядования сохранился в среднерусских и поволжских районах».

Нами записаны виды колядок, которые представляют собой шуточные песенки – «потешки», вошедшие в обряд колядования из детского фольклора. С ними до сих пор встречают «старый» новый год (колядуют в ночь с 13 на 14 января, отмечают начало нового года по старому календарному стилю). Вот пример одной из таких колядок:

Коляда, коляда,

Подавайте пирога!

Не дадите пирога – мы корову за рога,

Боровка за бока,

Телку за холку,

Бычка за хвост

Уведем на мороз.

С новым годом!

Со всем родом!

Многие вам лета,

Пирожок за это!

Колядки также лишены в настоящее время магического значения. Они являются праздничным развлечением. В последнее время можно заметить возросший интерес к колядкам и их активное собирание, и использование во время встречи «старого» нового года.

Литература

Богатырёв П.Г. Русское народное поэтическое творчество. М., 1954.

Костанян Н.Н. Русская народная словесность. М., 1994.

Пословицы. Поговорки. Загадки.)/Сост. А.Н. Мартынова, В.В. Митрофанова. М., 1986.

Садовников Д.Н. Загадки русского народа. М., 1983.

Славянская мифология. М., 1995.

Соколова В.К. Весеннее-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов. 19-начало 20 века. М., 1979.

Фольклорные записи

ТЕЗИСЫ

Цель работы – собирание фольклора с. Пяша, исследование особенностей некоторых жанров устного народного творчества, бытовавших на территории села, а именно:

- отражение язычества в заговорах, влияние христианской религии на тексты заговорных формул, поэтичность языка заговоров;

- загадки; исследование текстов записанных загадок;

- частушки как действующий жанр народного творчества, отражение народного мировоззрения в частушках;

- исследование бытования календарно-обрядовых жанров устного народного творчества.

Новизна исследования заключается в опыте собирания и исследования некоторых жанров народного словесного творчества, неисчерпаемом источнике знаний о народе, его духовном мире, в обнаружении прекрасных образов народного словесного искусства.

В работе опирались на труды Н.Н. Костаняна, И.М. Колесницкой, П.Г. Богатырёва и других исследователей и собирателей народного творчества.

Методы исследования:

- собирание текстов устного народного творчества разных жанров;

- сопоставление собранных текстов с текстами, приведёнными в различных фольклорных сборниках;

- самостоятельное исследование приведённых текстов устного народного творчества, записанных от жителей села Пяша.

В результате были обнаружены и зафиксированы:

- тексты заговорных формул, свидетельствующие о древнем, дохристианском происхождении и тексты, подвергшиеся влиянию принятой христианской религии. Установлено использование единого стилистического фонда народной словесности в заговорных формулах;

- записаны тексты подлинно народных загадок;

- выявлено отражение народного мировоззрения в частушках, эволюция этого жанра народной поэзии, названного академиком Соколовым «словесным кинематографом»;

- обнаружены следы жанров календарно- обрядовой поэзии и их бытование на территории села Пяша.

Данная работа подтверждает мнение исследователей устного народного творчества, что фольклор является неисчерпаемым источником знаний о народе, его духовной жизни, мостиком, связывающим настоящее с прошлым, что произведения словесного творчества – прекрасные образцы народного искусства слова.

И, хотя «сливки» уже «сняты» собирателями народной словесности еще в начале 19 века, все-таки обнаруживаются еще уникальные образцы фольклорного материала. Очень важно успеть собрать этот материал, т.к. это память о прошлом, часть нашей культуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ

На Масленицу пели:

***

Масленица – Прасковея,

Приходи к нам поскорее.

Встретим тебя с блинами,

С мягкими пирогами.

***

Трынцы – брынцы,

Пекли блинцы.

Мажьте масленее,

Будет вкуснее.

Трынцы – брынцы,

Подавайте блинцы!

(записано со слов Н.И. Рогулевой, 1917 г.р.)

Фольклорный праздник в МОУ СОШ с. Покровка «Проводы зимы»

***

Жаворонки

На проталинке,

На завалинке

Зиму провожают,

Лето поджидают.

***

Жаворонки, летите,

Тёплу весну принесите.

Нам зима то надоела

Весь хлеб у нас поела,

Всю солому пожрала,

Все хлевы обгадила.

(записано со слов Моночковой Т.В., 1937 г.р.).

Фольклорный праздник в МОУ СОШ с. Покровка «Проводы зимы»

На Троицу наряжали дом и все кругом зеленью и пели:

***

Троица, Троица,

Лес листвой покроется.

Скоро миленький приедет

Сердце успокоится.

Заговор от зубной боли:

На море-океане,

На острове Буяне

Стоит дом.

В этом доме лежит мертвец.

Как у этого мертвеца

Зубы не ныли,

Дёсна не ломили,

Так у рабы Дарьи

Зубы не ныли,

Дёсна не ломили.

Аминь. Аминь. Аминь.

(записан со слов Червяковой А.И., 1927 года рождения, запомнила еще от своей матери Кузьминой М.Н., 1905 года рождения).

От бессонницы:

Дурман – трава низко стелется,

Ноженьки опутывает.

Ветер – баюн головушку клонит.

Тьма кромешная глазоньки закрывает,

Сладкий сон навевает.

(записано нами в декабре 2011 года со слов Костиной Людмилы Ивановны, 1927 года рождения)

«От кумушницы»:

Катись катаньем, доля худая, разлучница-кумушница

Катись, не плетись, у порога не крутись,

за крыльцо не цепляйся, на воротах не висни!

Пёсья, Лешева, воронья подмога, катись от порога.

(записано со слов Фадиной В.С., 1939 года рождения. Заговор ей был передан матерью, Желтовой А.И., 1910 года рождения)

О т тоски:

т тоски:

Тоска-печаль с рекой уйдет,

Дождем смоется, ветром развеется,

Птичьим криком прокричится

Да за море улетит.

(записано нами в декабре 2011 года со слов Костиной Людмилы Ивановны, 1927 года рождения)

***

Дождик, лей посильней,

Разгони моих гусей!

Мои гуси дома,

Не боятся грома.

Дождик, лей, лей, лей!

Никого не жалей:

Ни берез, ни тополей.

***

Солнышко, солнышко!

Загляни в окошко:

Твои детки играют –

Воробушков пугают.

***

Божья коровка,

Улети на небо!

Там твои детки

Кушают конфетки.

(записано со слов Н.И. Рогулевой, 87 лет)

***

Когда купали ребенка, приговаривали:

С гуся вода, с лебедя вода,

А с моего дитя вся худоба

На пустой лес, на большую воду,

На старую колоду.

***

Когда ребенок потягивался, то говорили так:

Тяги – тяги – потягушеньки,

На Катюшу порастушеньки!

Расти, доченька, здоровая,

Как яблонька садовая.

(записано со слов Т.В. Моночковой., 1931 г.р.)

***

Коляда, коляда,

Подавайте пирога!

Не дадите пирога –

мы корову за рога,

Боровка за бока,

Телку за холку,

Бычка за хвост

Уведем на мороз.

С новым годом!

новым годом!

Со всем родом!

Многие вам лета,

Пирожок за это!

***

- Таусина – коляда, ты где была?

- Коней пасла.

- А где кони?

- За врата ушли.

- А где врата?

- Девки выломали.

- А где девки?

- За мужья ушли.

- А где мужья?

- Мужья померли.

- А где гробы?

- Гроба погнили.

Пышки, лепешки, свиные ножки

В печи сидят, на нас глядят.

Вынай, не ломай, по целой давай.

Неси, не тряси.

Кто не даст лепешки

Расколи окошки.

Кто не даст пирога –

Уведем корову за рога.

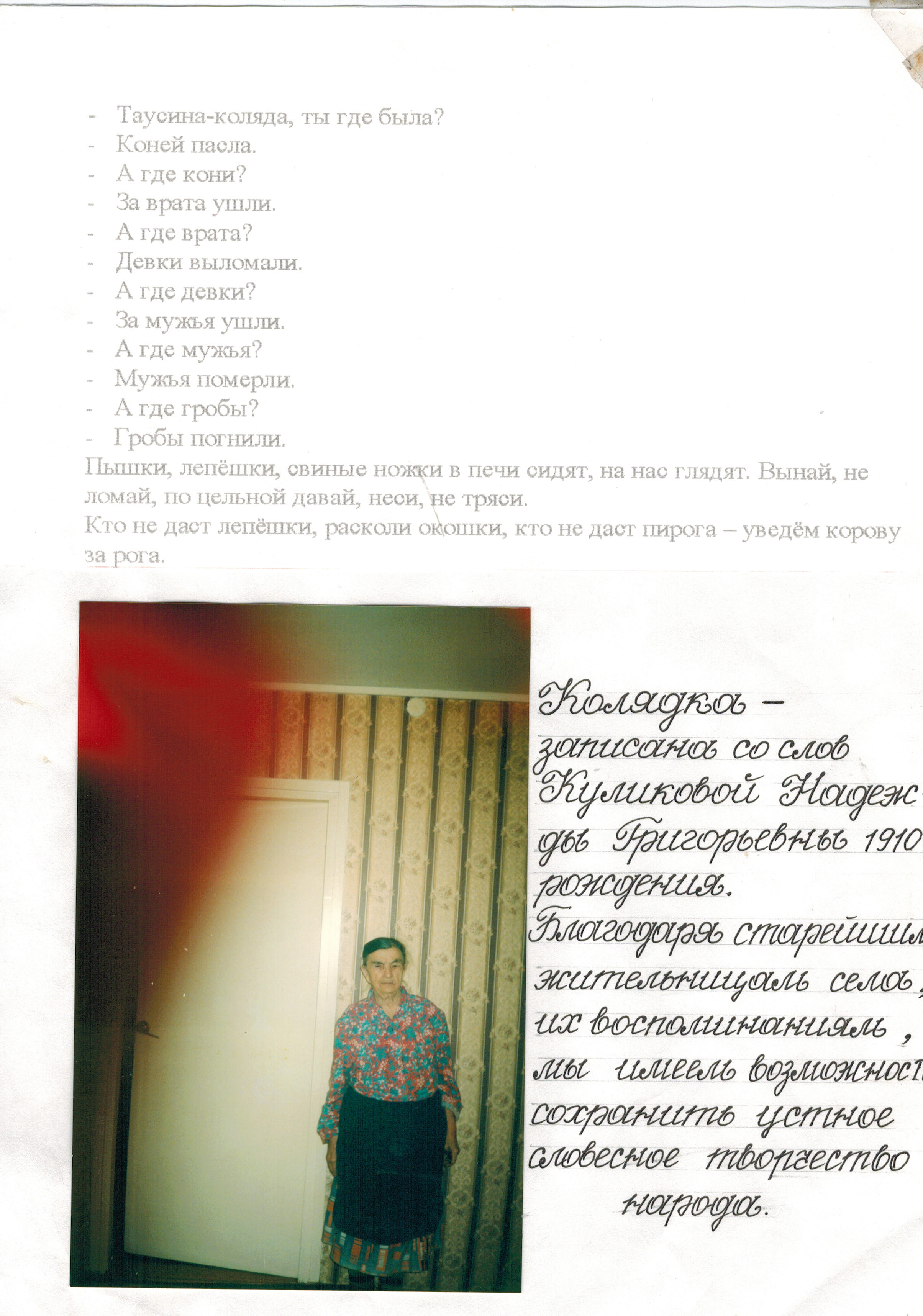

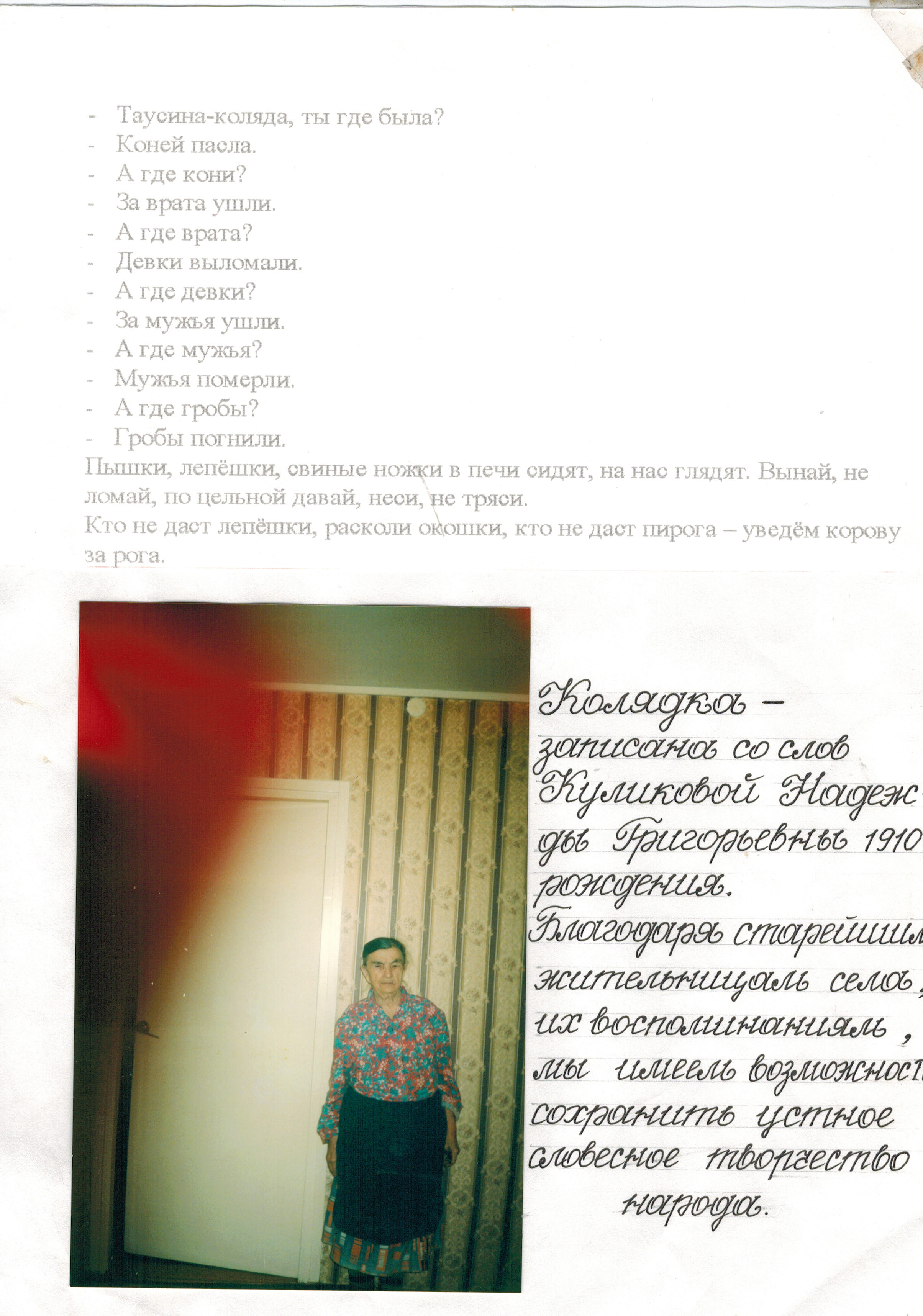

(записано со слов Куликовой Надежды Григорьевны, 1910 года рождения)

т тоски:

т тоски:  новым годом!

новым годом!