ТЕМА:ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗВУКОВ В РЕЧЕВОМ ПОТОКЕ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗВУКОВ В РЕЧЕВОМ ПОТОКЕ

Исторические изменения звуков и изменения функциональные

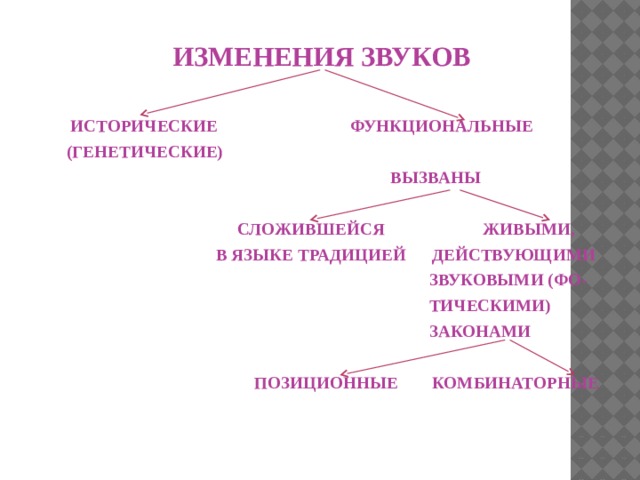

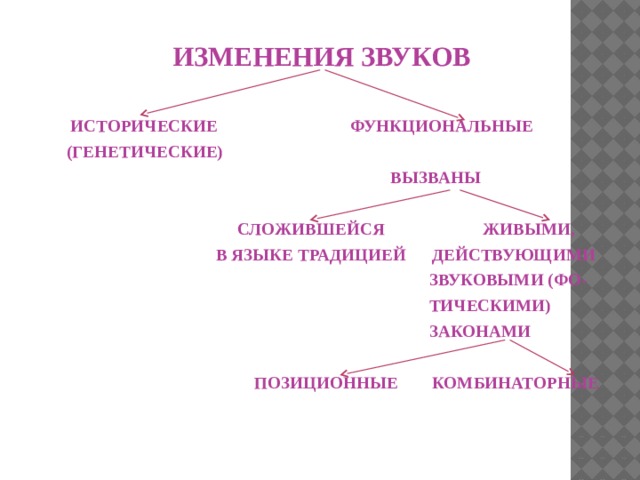

ИЗМЕНЕНИЯ ЗВУКОВ

Исторические функциональные

(генетические)

вызваны

сложившейся живыми,

в языке традицией действующими

звуковыми (фо-

тическими)

законами

Позиционные комбинаторные

![Исторические изменения заключаются в исчезновении одних фонем и появлении других в системе языка, т.е. в изменении свойственного языку набора звуков. Например, в общеславянскую эпоху у древних славян были носовые гласные [Q] и [ę], которые затем исчезли. До настоящего времени сохранились лишь в польском языке. В древнерусском языке были редуцированные гласные, обозначавшиеся буквами Ъ и Ь, а также гласный, обозначавшийся буквой «ять», которые также исчезли.](https://fsd.multiurok.ru/html/2021/03/13/s_604c9f7c806b8/img4.jpg)

Исторические изменения заключаются в исчезновении одних фонем и появлении других в системе языка, т.е. в изменении свойственного языку набора звуков.

Например, в общеславянскую эпоху у древних славян были носовые гласные [Q] и [ę], которые затем исчезли. До настоящего времени сохранились лишь в польском языке.

В древнерусском языке были редуцированные гласные, обозначавшиеся буквами Ъ и Ь, а также гласный, обозначавшийся буквой «ять», которые также исчезли.

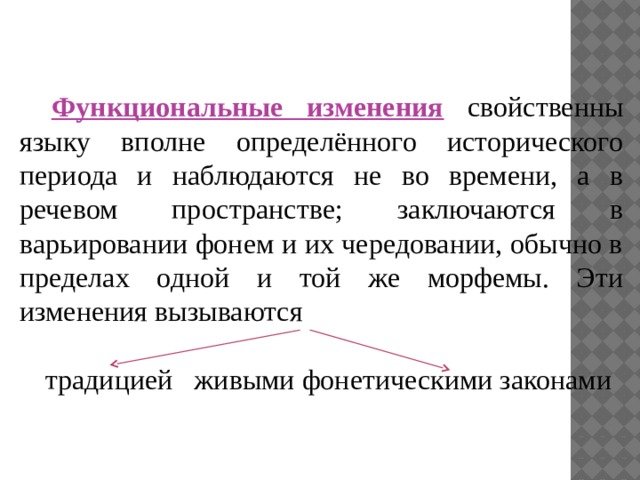

Функциональные изменения свойственны языку вполне определённого исторического периода и наблюдаются не во времени, а в речевом пространстве; заключаются в варьировании фонем и их чередовании, обычно в пределах одной и той же морфемы. Эти изменения вызываются

традицией живыми фонетическими законами

![Функциональные изменения, вызванные сложившейся в языке традицией, в современном русском языке нерегулярны, лексически или морфологически ограничены, поэтому не подчинены ныне действующим, живым фонетическим законам. Они сложились как результат ранее действовавших фонетических законов либо вообще нефонетическим путём. Например, по закону первой палатализации в старославянском языке не произносили звуки [г], [к], [х] перед гласными переднего ряда [и],[е],[ę],[ē],[ê]. На их месте появлялись соответственно [ж],[ч],[ш]: вра г ъ – вра ж ь скыи - г//ж; доу х ъ – ды ш и ши – х//ш](https://fsd.multiurok.ru/html/2021/03/13/s_604c9f7c806b8/img6.jpg)

Функциональные изменения, вызванные сложившейся в языке традицией, в современном русском языке нерегулярны, лексически или морфологически ограничены, поэтому не подчинены ныне действующим, живым фонетическим законам. Они сложились как результат ранее действовавших фонетических законов либо вообще нефонетическим путём.

Например, по закону первой палатализации в старославянском языке не произносили звуки [г], [к], [х] перед гласными переднего ряда [и],[е],[ę],[ē],[ê]. На их месте появлялись соответственно [ж],[ч],[ш]:

вра г ъ – вра ж ь скыи - г//ж; доу х ъ – ды ш и ши – х//ш

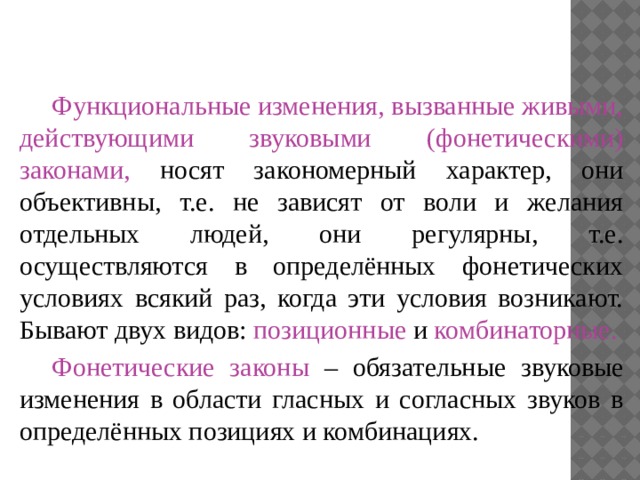

Функциональные изменения, вызванные живыми, действующими звуковыми (фонетическими) законами, носят закономерный характер, они объективны, т.е. не зависят от воли и желания отдельных людей, они регулярны, т.е. осуществляются в определённых фонетических условиях всякий раз, когда эти условия возникают. Бывают двух видов: позиционные и комбинаторные.

Фонетические законы – обязательные звуковые изменения в области гласных и согласных звуков в определённых позициях и комбинациях.

Позиционные звуковые изменения обусловлены положением по отношению к ударению, позицией в конце слова. К ним относятся:

- Редукция гласных.

- Оглушение парных звонких согласных в абсолютном конце фонетического слова.

Комбинаторные звуковые изменения возникают при сочетании звуков в звуковой цепи. К ним относятся:

- Ассимиляция согласных.

- Диссимиляция согласных.

- Аккомодация в гласных и согласных.

![Редукция как позиционное звуковое изменение – сокращение звучания гласных в безударном положении. Выделяют два вида: Количественная редукция – в безударном положении звуки произносятся несколько короче, чем под ударением. Количественной редукции подвергаются все безударные гласные русского языка, при этом для гласных [и], [ы], [у] качество не меняется. Качественная редукция – в безударном положении звуки не только произносятся короче, но и меняют своё качество. Этому виду редукции подвергаются только гласные [а], [о], [э]](https://fsd.multiurok.ru/html/2021/03/13/s_604c9f7c806b8/img9.jpg)

Редукция как позиционное звуковое изменение – сокращение звучания гласных в безударном положении. Выделяют два вида:

- Количественная редукция – в безударном положении звуки произносятся несколько короче, чем под ударением. Количественной редукции подвергаются все безударные гласные русского языка, при этом для гласных [и], [ы], [у] качество не меняется.

- Качественная редукция – в безударном положении звуки не только произносятся короче, но и меняют своё качество. Этому виду редукции подвергаются только гласные [а], [о], [э]

![Качественная редукция может быть: первой степени – попадание безударного гласного в первую позицию, т.е. в первую предударную позицию: гл а за́ [гл ٨ за́], гл о та́ть [гл ٨ та́т’], г е па́рд [г и э па́рт]; второй степени – попадание безударного гласного во вторую позицию , т.е. в предударную (кроме первой) или заударную позицию. Эту редукцию еще называют сильной редукцией: м а тема́тик [м ъ ти э ма́тик], мали́н а [м ٨ ли́н ъ ], м о каси́ны [м ъ к ٨ си́ны], ма́м о нт [ма́м ъ нт], м е хово́й [м ь х ٨ во́i], ры́ночны е [ры́нъчны i ь ]](https://fsd.multiurok.ru/html/2021/03/13/s_604c9f7c806b8/img10.jpg)

Качественная редукция может быть:

первой степени – попадание безударного гласного в первую позицию, т.е. в первую предударную позицию:

гл а за́ [гл ٨ за́], гл о та́ть [гл ٨ та́т’], г е па́рд

[г и э па́рт];

второй степени – попадание безударного гласного во вторую позицию , т.е. в предударную (кроме первой) или заударную позицию. Эту редукцию еще называют сильной редукцией:

м а тема́тик [м ъ ти э ма́тик], мали́н а [м ٨ ли́н ъ ],

м о каси́ны [м ъ к ٨ си́ны], ма́м о нт [ма́м ъ нт],

м е хово́й [м ь х ٨ во́i], ры́ночны е [ры́нъчны i ь ]

![Оглушение парных звонких согласных в абсолютном конце фонетического слова происходит перед паузой. Артикуляционно это можно объяснить тем, что голосовые связки ещё до конца произнесения слова возвращаются в состояние покоя: взгля д [взгла́ т ] д//т, холо д [хо́лъ т ] д//т, вдру г [вдру́ к ] г//к, когда б [к ٨ гда́ - п ] б//п, что ж [што́ - ш ] ж//ш. Но! консу л , монито р , дека н , магнетиз м](https://fsd.multiurok.ru/html/2021/03/13/s_604c9f7c806b8/img11.jpg)

Оглушение парных звонких согласных в абсолютном конце фонетического слова происходит перед паузой. Артикуляционно это можно объяснить тем, что голосовые связки ещё до конца произнесения слова возвращаются в состояние покоя:

взгля д [взгла́ т ] д//т,

холо д [хо́лъ т ] д//т,

вдру г [вдру́ к ] г//к,

когда б [к ٨ гда́ - п ] б//п,

что ж [што́ - ш ] ж//ш.

Но! консу л , монито р , дека н , магнетиз м

Ассимиляция (от лат. assimilatio «уподобление») – комбинаторное звуковое изменение, состоящее в том, что звук (звуки), сочетаясь с определённым звуком (звуками) приобретает (приобретают) какие-либо общие с ним (с ними) черты, уподобляется (уподобляются) ему.

Уподобление может происходить по одному или нескольким признакам, поэтому различают ассимиляцию

полную частичную

![Полная ассимиляция – слияние взаимодействующих звуков в едином звучании: лё тч ик [л’о́ ¯ч ’ик] сш ить [ ¯ш ы́т’] сч астье [ ¯ш ’а́с’т’j’ь] и зж арить [и ¯ж а́р’ит’]](https://fsd.multiurok.ru/html/2021/03/13/s_604c9f7c806b8/img13.jpg)

Полная ассимиляция – слияние взаимодействующих звуков в едином звучании:

лё тч ик [л’о́ ¯ч ’ик]

сш ить [ ¯ш ы́т’]

сч астье [ ¯ш ’а́с’т’j’ь]

и зж арить [и ¯ж а́р’ит’]

Частичная ассимиляция – два звука уподобляются по одному, реже по двум признакам.

Различают частичную ассимиляцию

- по глухости,

- по звонкости,

- по мягкости,

- по твёрдости.

![Частичная ассимиляция по глухости – уподобление впереди стоящего звонкого согласного последующему глухому: лихора д к а [л’их ٨ ра́ткъ] д//т ро б к ий [ро́пк’иj’] б//п в т айне [ф-та́j’н’ь] в//ф у з к ий [у́ск’иj’] з//с Но! ма н ка [ма́нкъ]](https://fsd.multiurok.ru/html/2021/03/13/s_604c9f7c806b8/img15.jpg)

Частичная ассимиляция по глухости – уподобление впереди стоящего звонкого согласного последующему глухому:

лихора д к а [л’их ٨ ра́ткъ] д//т

ро б к ий [ро́пк’иj’] б//п

в т айне [ф-та́j’н’ь] в//ф

у з к ий [у́ск’иj’] з//с

Но! ма н ка [ма́нкъ]

![Частичная ассимиляция по звонкости – уподобление впереди стоящего глухого согласного последующему звонкому: ка к б удто [к ٨ г –бу́ ¯ тъ] к//г с г орает [сг ٨ ра́j’ьт] с//з](https://fsd.multiurok.ru/html/2021/03/13/s_604c9f7c806b8/img16.jpg)

Частичная ассимиляция по звонкости – уподобление впереди стоящего глухого согласного последующему звонкому:

ка к б удто [к ٨ г –бу́ ¯ тъ] к//г

с г орает [сг ٨ ра́j’ьт] с//з

![Частичная ассимиляция по мягкости – уподобление впереди стоящего твёрдого согласного последующему мягкому: с т епь [с’т’э́п’] с//с’ жи з н ь [жы́з’н’] з//з’ с д елать [з’д’элът’] с//з, з//з’ - уподобление по двум признакам](https://fsd.multiurok.ru/html/2021/03/13/s_604c9f7c806b8/img17.jpg)

Частичная ассимиляция по мягкости – уподобление впереди стоящего твёрдого согласного последующему мягкому:

с т епь [с’т’э́п’] с//с’

жи з н ь [жы́з’н’] з//з’

с д елать [з’д’элът’] с//з, з//з’ - уподобление по двум признакам

![Частичная ассимиляция по твёрдости – уподобление впереди стоящего мягкого согласного последующему твёрдому: мо р е [мо́р’ь] – мо р ской [м ٨ рско́j] р’//р канцеля р ия [кънцы э ла́р’иj’ъ] – канцеля́ р ский [кънцы э л’а́рск’иj’] р’//р](https://fsd.multiurok.ru/html/2021/03/13/s_604c9f7c806b8/img18.jpg)

Частичная ассимиляция по твёрдости – уподобление впереди стоящего мягкого согласного последующему твёрдому:

мо р е [мо́р’ь] – мо р ской [м ٨ рско́j] р’//р

канцеля р ия [кънцы э ла́р’иj’ъ] – канцеля́ р ский [кънцы э л’а́рск’иj’] р’//р

Диссимиляция (от лат. dissimilatio «расподобление») – комбинаторное звуковое изменение, состоящее в расподоблении артикуляции соседних согласных.

Расподоблению в русском литературном языке уподобляется ограниченное количество слов:

что, чтобы, мягкий, лёгкий; скучно, конечно .

В диалектах и просторечии круг подобных слов широк: колидор (вм. коридор ), секлетарь (вм. секретарь ), транвай (вм. трамвай ), бонба (вм. бомба ), ланпа (вм. лампа ) и под.

Аккомодация (от лат. accomodatio «приспособление») – комбинаторное звуковое изменение, происходящее как в области гласных, так и в области согласных

![Аккомодация в области гласных – влияние артикуляции мягкого (мягких) согласного (согласных) на артикуляцию ударного гласного. Гласный в результате становится более передним по ряду и более верхним по подъёму. пат [п а́ т] – аккомодация не происходит спать [сп а́˙ т’ ] – регрессивная аккомодация пятка [ п’ ˙а́ ткъ] – прогрессивная аккомодация пять [ п’ ˙а́ ˙ т’ ] – прогрессивно-регрессивная аккомодация](https://fsd.multiurok.ru/html/2021/03/13/s_604c9f7c806b8/img21.jpg)

Аккомодация в области гласных – влияние артикуляции мягкого (мягких) согласного (согласных) на артикуляцию ударного гласного. Гласный в результате становится более передним по ряду и более верхним по подъёму.

пат [п а́ т] – аккомодация не происходит

спать [сп а́˙ т’ ] – регрессивная аккомодация

пятка [ п’ ˙а́ ткъ] – прогрессивная аккомодация

пять [ п’ ˙а́ ˙ т’ ] – прогрессивно-регрессивная аккомодация

![Аккомодация в области согласных – влияние лабиализованных гласных на артикуляцию предшествующего согласного: ночь [ н˚ о́ ч’] ночной [н ٨ ч’ н˚ о́ j’] путь [ п ˚ у́ т’] пучина [ п˚ у ч’и́нъ]](https://fsd.multiurok.ru/html/2021/03/13/s_604c9f7c806b8/img22.jpg)

Аккомодация в области согласных – влияние лабиализованных гласных на артикуляцию предшествующего согласного:

ночь [ н˚ о́ ч’]

ночной [н ٨ ч’ н˚ о́ j’]

путь [ п ˚ у́ т’]

пучина [ п˚ у ч’и́нъ]

ЧЕРЕДОВАНИЯ ЗВУКОВ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ДЕЙСТВИЕМ ФОНЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Фонетические процессы – это изменения звуков в потоке речи, возможные, но не обязательные. Выделяют такие, как

- гаплология;

- диэреза;

- эпентеза;

- протеза;

- метатеза;

- сингармонизм.

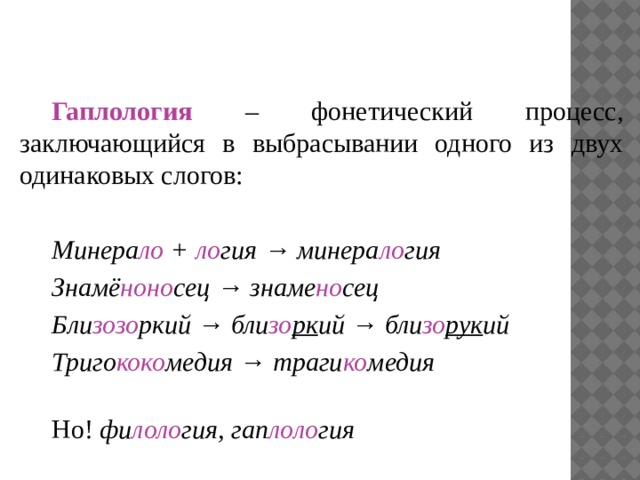

Гаплология – фонетический процесс, заключающийся в выбрасывании одного из двух одинаковых слогов:

Минера ло + ло гия → минера ло гия

Знамё ноно сец → знаме но сец

Бли зозо ркий → бли зо рк ий → бли зо рук ий

Триго коко медия → траги ко медия

Но! фи лоло гия, гап лоло гия

Диэреза – фонетический процесс, заключающийся в выпадении звука в сложном сочетании звуков (в орфографии – правило непроизносимых согласных):

чес т ный, повес т ка, со л нце, праз д ник, аген т ство

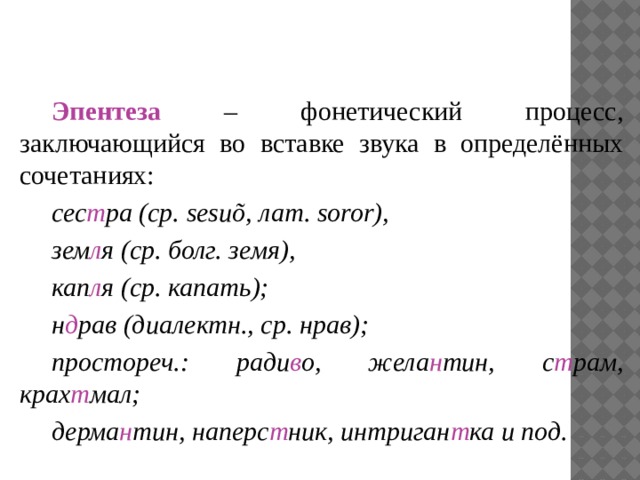

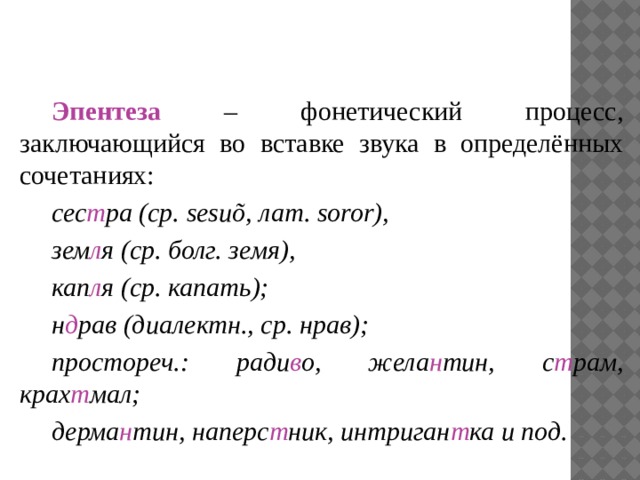

Эпентеза – фонетический процесс, заключающийся во вставке звука в определённых сочетаниях:

сес т ра (ср. sesuõ, лат. soror),

зем л я (ср. болг. земя),

кап л я (ср. капать);

н д рав (диалектн., ср. нрав);

простореч.: ради в о, жела н тин, с т рам, крах т мал;

дерма н тин, наперс т ник, интриган т ка и под.

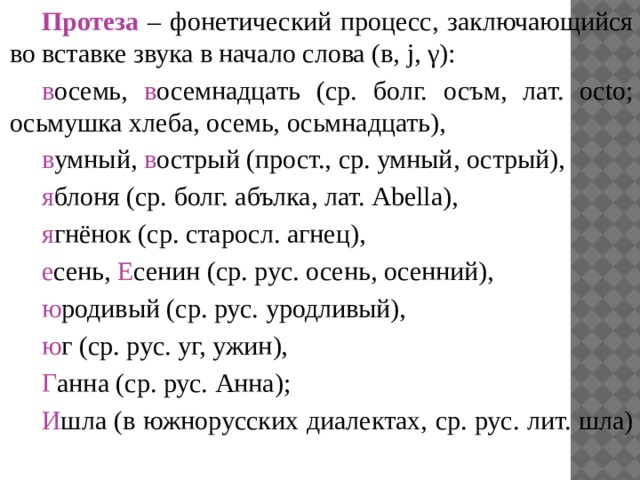

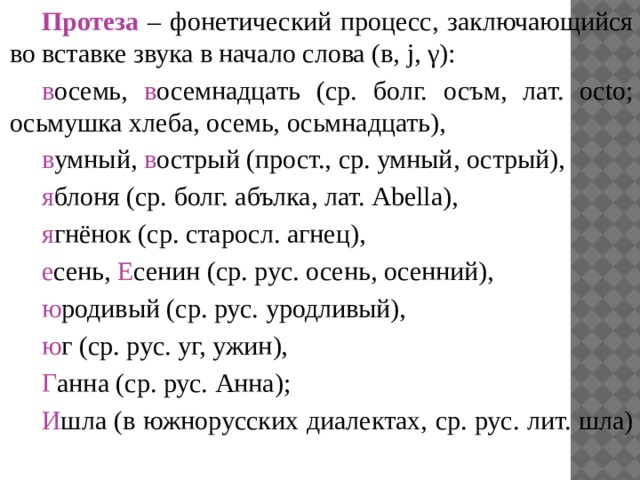

Протеза – фонетический процесс, заключающийся во вставке звука в начало слова (в, j, γ):

в осемь, в осемнадцать (ср. болг. осъм, лат. octo; осьмушка хлеба, осемь, осьмнадцать),

в умный, в острый (прост., ср. умный, острый),

я блоня (ср. болг. абълка, лат. Abella),

я гнёнок (ср. старосл. агнец),

е сень, Е сенин (ср. рус. осень, осенний),

ю родивый (ср. рус. уродливый),

ю г (ср. рус. уг, ужин),

Г анна (ср. рус. Анна);

И шла (в южнорусских диалектах, ср. рус. лит. шла)

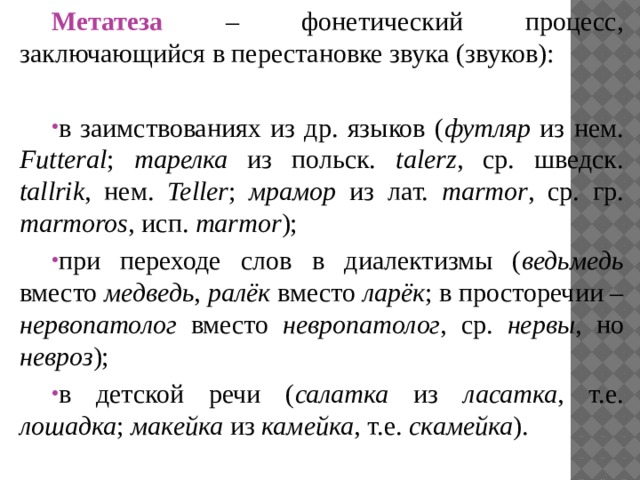

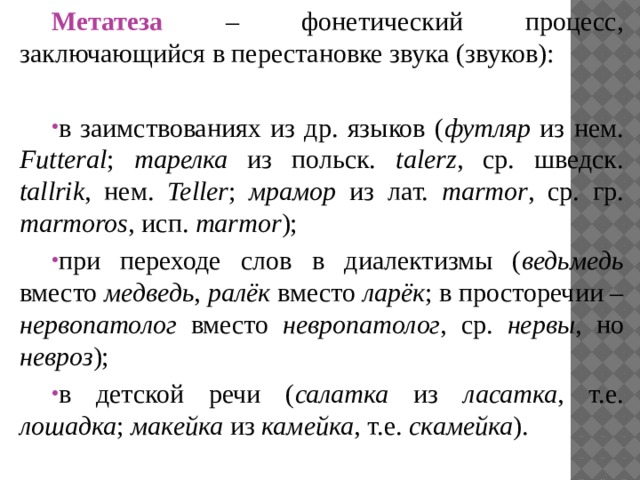

Метатеза – фонетический процесс, заключающийся в перестановке звука (звуков):

- в заимствованиях из др. языков ( футляр из нем. Futteral ; тарелка из польск. talerz , ср. шведск. tallrik , нем. Teller ; мрамор из лат. marmor , ср. гр. marmoros , исп. marmor );

- при переходе слов в диалектизмы ( ведьмедь вместо медведь , ралёк вместо ларёк ; в просторечии – нервопатолог вместо невропатолог , ср. нервы , но невроз );

- в детской речи ( салатка из ласатка , т.е. лошадка ; макейка из камейка , т.е. скамейка ).

![Сигармонизм – фонетический процесс, заключающийся в гармонии гласных. Рассматривается в просторечии ( ребенок → [роб’о́нок], хулиган → [хул’уга́н] ); в диахроническом аспекте (*gord → древнерусск. город, *berg → берег ); в ряде агглютинативных языков (турецкий, венгерский, туркменский и др.) ( баз а р – баз а рл а р; венг. e v – e vl e r, комната-комнаты ).](https://fsd.multiurok.ru/html/2021/03/13/s_604c9f7c806b8/img30.jpg)

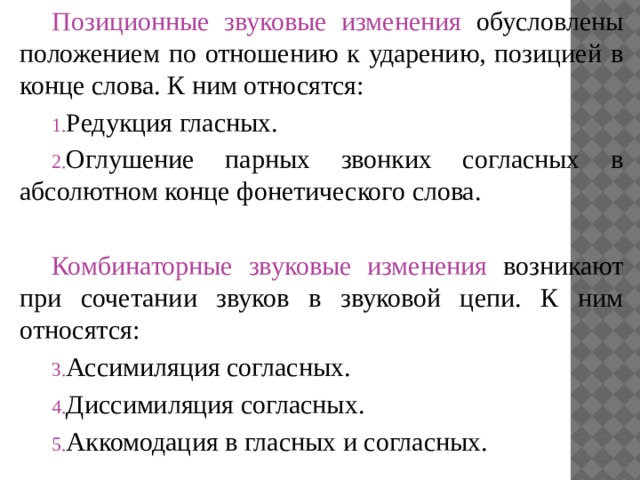

Сигармонизм – фонетический процесс, заключающийся в гармонии гласных. Рассматривается

- в просторечии ( ребенок → [роб’о́нок], хулиган → [хул’уга́н] );

- в диахроническом аспекте (*gord → древнерусск. город, *berg → берег );

- в ряде агглютинативных языков (турецкий, венгерский, туркменский и др.) ( баз а р – баз а рл а р; венг. e v – e vl e r, комната-комнаты ).

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

![Исторические изменения заключаются в исчезновении одних фонем и появлении других в системе языка, т.е. в изменении свойственного языку набора звуков. Например, в общеславянскую эпоху у древних славян были носовые гласные [Q] и [ę], которые затем исчезли. До настоящего времени сохранились лишь в польском языке. В древнерусском языке были редуцированные гласные, обозначавшиеся буквами Ъ и Ь, а также гласный, обозначавшийся буквой «ять», которые также исчезли.](https://fsd.multiurok.ru/html/2021/03/13/s_604c9f7c806b8/img4.jpg)

![Функциональные изменения, вызванные сложившейся в языке традицией, в современном русском языке нерегулярны, лексически или морфологически ограничены, поэтому не подчинены ныне действующим, живым фонетическим законам. Они сложились как результат ранее действовавших фонетических законов либо вообще нефонетическим путём. Например, по закону первой палатализации в старославянском языке не произносили звуки [г], [к], [х] перед гласными переднего ряда [и],[е],[ę],[ē],[ê]. На их месте появлялись соответственно [ж],[ч],[ш]: вра г ъ – вра ж ь скыи - г//ж; доу х ъ – ды ш и ши – х//ш](https://fsd.multiurok.ru/html/2021/03/13/s_604c9f7c806b8/img6.jpg)

![Редукция как позиционное звуковое изменение – сокращение звучания гласных в безударном положении. Выделяют два вида: Количественная редукция – в безударном положении звуки произносятся несколько короче, чем под ударением. Количественной редукции подвергаются все безударные гласные русского языка, при этом для гласных [и], [ы], [у] качество не меняется. Качественная редукция – в безударном положении звуки не только произносятся короче, но и меняют своё качество. Этому виду редукции подвергаются только гласные [а], [о], [э]](https://fsd.multiurok.ru/html/2021/03/13/s_604c9f7c806b8/img9.jpg)

![Качественная редукция может быть: первой степени – попадание безударного гласного в первую позицию, т.е. в первую предударную позицию: гл а за́ [гл ٨ за́], гл о та́ть [гл ٨ та́т’], г е па́рд [г и э па́рт]; второй степени – попадание безударного гласного во вторую позицию , т.е. в предударную (кроме первой) или заударную позицию. Эту редукцию еще называют сильной редукцией: м а тема́тик [м ъ ти э ма́тик], мали́н а [м ٨ ли́н ъ ], м о каси́ны [м ъ к ٨ си́ны], ма́м о нт [ма́м ъ нт], м е хово́й [м ь х ٨ во́i], ры́ночны е [ры́нъчны i ь ]](https://fsd.multiurok.ru/html/2021/03/13/s_604c9f7c806b8/img10.jpg)

![Оглушение парных звонких согласных в абсолютном конце фонетического слова происходит перед паузой. Артикуляционно это можно объяснить тем, что голосовые связки ещё до конца произнесения слова возвращаются в состояние покоя: взгля д [взгла́ т ] д//т, холо д [хо́лъ т ] д//т, вдру г [вдру́ к ] г//к, когда б [к ٨ гда́ - п ] б//п, что ж [што́ - ш ] ж//ш. Но! консу л , монито р , дека н , магнетиз м](https://fsd.multiurok.ru/html/2021/03/13/s_604c9f7c806b8/img11.jpg)

![Полная ассимиляция – слияние взаимодействующих звуков в едином звучании: лё тч ик [л’о́ ¯ч ’ик] сш ить [ ¯ш ы́т’] сч астье [ ¯ш ’а́с’т’j’ь] и зж арить [и ¯ж а́р’ит’]](https://fsd.multiurok.ru/html/2021/03/13/s_604c9f7c806b8/img13.jpg)

![Частичная ассимиляция по глухости – уподобление впереди стоящего звонкого согласного последующему глухому: лихора д к а [л’их ٨ ра́ткъ] д//т ро б к ий [ро́пк’иj’] б//п в т айне [ф-та́j’н’ь] в//ф у з к ий [у́ск’иj’] з//с Но! ма н ка [ма́нкъ]](https://fsd.multiurok.ru/html/2021/03/13/s_604c9f7c806b8/img15.jpg)

![Частичная ассимиляция по звонкости – уподобление впереди стоящего глухого согласного последующему звонкому: ка к б удто [к ٨ г –бу́ ¯ тъ] к//г с г орает [сг ٨ ра́j’ьт] с//з](https://fsd.multiurok.ru/html/2021/03/13/s_604c9f7c806b8/img16.jpg)

![Частичная ассимиляция по мягкости – уподобление впереди стоящего твёрдого согласного последующему мягкому: с т епь [с’т’э́п’] с//с’ жи з н ь [жы́з’н’] з//з’ с д елать [з’д’элът’] с//з, з//з’ - уподобление по двум признакам](https://fsd.multiurok.ru/html/2021/03/13/s_604c9f7c806b8/img17.jpg)

![Частичная ассимиляция по твёрдости – уподобление впереди стоящего мягкого согласного последующему твёрдому: мо р е [мо́р’ь] – мо р ской [м ٨ рско́j] р’//р канцеля р ия [кънцы э ла́р’иj’ъ] – канцеля́ р ский [кънцы э л’а́рск’иj’] р’//р](https://fsd.multiurok.ru/html/2021/03/13/s_604c9f7c806b8/img18.jpg)

![Аккомодация в области гласных – влияние артикуляции мягкого (мягких) согласного (согласных) на артикуляцию ударного гласного. Гласный в результате становится более передним по ряду и более верхним по подъёму. пат [п а́ т] – аккомодация не происходит спать [сп а́˙ т’ ] – регрессивная аккомодация пятка [ п’ ˙а́ ткъ] – прогрессивная аккомодация пять [ п’ ˙а́ ˙ т’ ] – прогрессивно-регрессивная аккомодация](https://fsd.multiurok.ru/html/2021/03/13/s_604c9f7c806b8/img21.jpg)

![Аккомодация в области согласных – влияние лабиализованных гласных на артикуляцию предшествующего согласного: ночь [ н˚ о́ ч’] ночной [н ٨ ч’ н˚ о́ j’] путь [ п ˚ у́ т’] пучина [ п˚ у ч’и́нъ]](https://fsd.multiurok.ru/html/2021/03/13/s_604c9f7c806b8/img22.jpg)

![Сигармонизм – фонетический процесс, заключающийся в гармонии гласных. Рассматривается в просторечии ( ребенок → [роб’о́нок], хулиган → [хул’уга́н] ); в диахроническом аспекте (*gord → древнерусск. город, *berg → берег ); в ряде агглютинативных языков (турецкий, венгерский, туркменский и др.) ( баз а р – баз а рл а р; венг. e v – e vl e r, комната-комнаты ).](https://fsd.multiurok.ru/html/2021/03/13/s_604c9f7c806b8/img30.jpg)