МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №58 »

«Формирование естественнонаучной грамотности

на уроках географии»

Подготовила:

учитель по географии

1 квалификационной категории

Билалова Лейсан Рамилевна

Город Набережные Челны, 2022 г.

«Природа – это самая лучшая из книг, написанная на особом языке. Этот язык надо изучать. Н. Гарин-Михайловский

Задачи современного учителя:

- Организовать деятельность учащихся по развитию качеств, относящихся к функциональной грамотности, формированию практико-ориентированных знаний и умений.

- Научить школьников думать, обосновывать и доказывать свои решения, не прибегать к механическому заучиванию материала.

- Развивать способность говорить «нет», когда все говорят «да», если понимаешь, что большинство не обязательно право.

Функциональная грамотность

Способность человека вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. Функциональная грамотность есть уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий нормальное функционирование личности в системе социальных отношений, который считается минимально необходимым для осуществления жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде.

Что такое PISA?

Международное мониторинговое исследование качества общего образования, целью которого является сравнение мировых систем образования посредством оценки способности учащихся 15-летнего возраста применять полученные в школе знания и умения в жизненных ситуациях.

В 2024 году именно естественнонаучная грамотность будет приоритетным направлением этого международного исследования, поэтому результаты PISA-2024 смогут показать, насколько эффективной оказалась целенаправленная программа по формированию ЕНГ.

Естественнонаучная грамотность

– это способность человека занимать активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с развитием естественных наук и применением их достижений, его готовность интересоваться естественнонаучными идеями.

Естественнонаучно грамотный человек стремится участвовать в аргументированном обсуждении проблем, имеющим отношение к естественным наукам и технологиям, что требует от него следующих компетенций: научно объяснять явления; понимать особенности естественнонаучного исследования; научно интерпретировать данные и использовать доказательства для получения выводов.

Главная цель естественнонаучного образования- естественнонаучная грамотность, для достижения которой изучение естественных наук должно осуществляться на основе научного метода познания.

Задача учителя Для оценки уровня естественнонаучной грамотности своих учеников учителю необходимо дать им нетипичные задания, в которых предлагается рассмотреть некоторые проблемы из реальной жизни. Решение этих задач, как правило, требует применения знаний в незнакомой ситуации, поиска новых решений или способов действий, т.е. требует творческой активности.

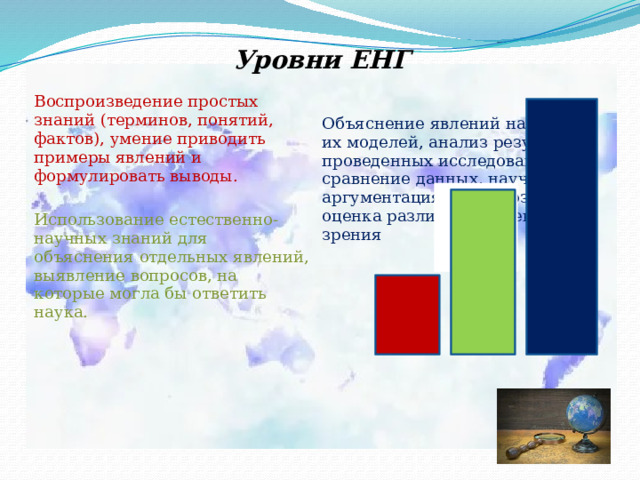

Уровни ЕНГ

Воспроизведение простых знаний (терминов, понятий, фактов), умение приводить примеры явлений и формулировать выводы.

Использование естественно-научных знаний для объяснения отдельных явлений, выявление вопросов, на которые могла бы ответить наука.

Объяснение явлений на основе их моделей, анализ результатов проведенных исследований, сравнение данных, научная аргументация своей позиции, оценка различных точек зрения

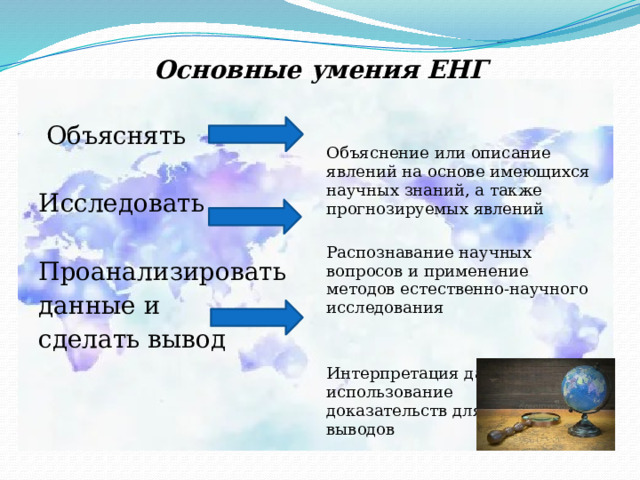

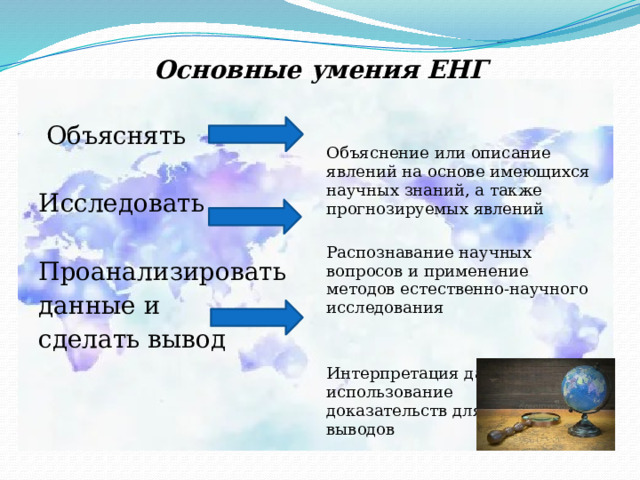

Основные умения ЕНГ

Объяснять

Исследовать

Объяснение или описание явлений на основе имеющихся научных знаний, а также прогнозируемых явлений

Проанализировать

данные и

Распознавание научных вопросов и применение методов естественно-научного исследования

сделать вывод

Интерпретация данных и использование научных доказательств для получения выводов

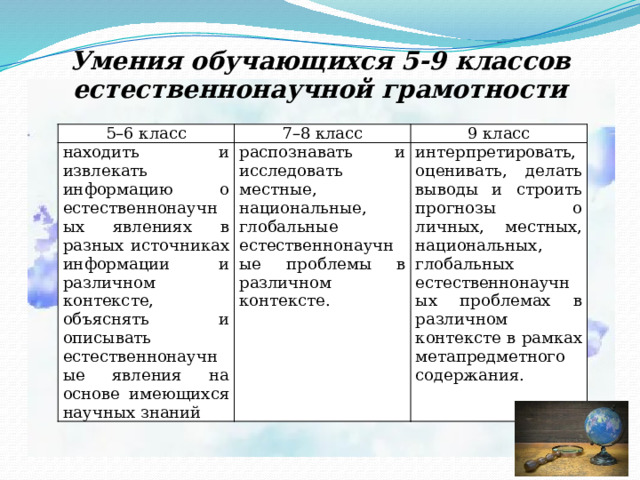

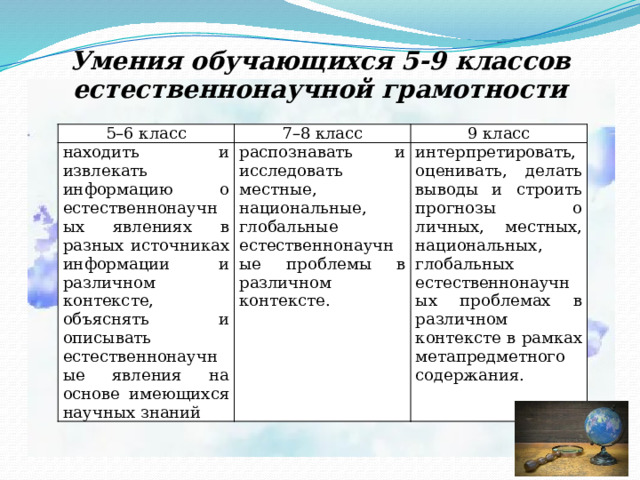

Умения обучающихся 5-9 классов естественнонаучной грамотности

5–6 класс

7–8 класс

находить и извлекать информацию о естественнонаучных явлениях в разных источниках информации и различном контексте, объяснять и описывать естественнонаучные явления на основе имеющихся научных знаний

9 класс

распознавать и исследовать местные, национальные, глобальные естественнонаучные проблемы в различном контексте.

интерпретировать, оценивать, делать выводы и строить прогнозы о личных, местных, национальных, глобальных естественнонаучных проблемах в различном контексте в рамках метапредметного содержания.

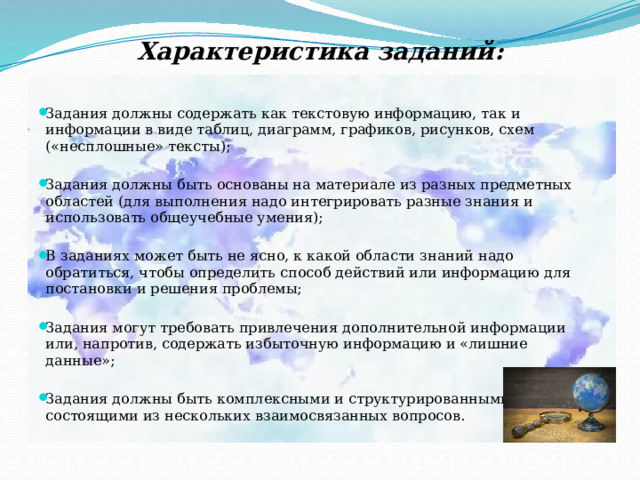

Характеристика заданий:

- Задания должны содержать как текстовую информацию, так и информации в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем («несплошные» тексты);

- Задания должны быть основаны на материале из разных предметных областей (для выполнения надо интегрировать разные знания и использовать общеучебные умения);

- В заданиях может быть не ясно, к какой области знаний надо обратиться, чтобы определить способ действий или информацию для постановки и решения проблемы;

- Задания могут требовать привлечения дополнительной информации или, напротив, содержать избыточную информацию и «лишние данные»;

- Задания должны быть комплексными и структурированными, состоящими из нескольких взаимосвязанных вопросов.

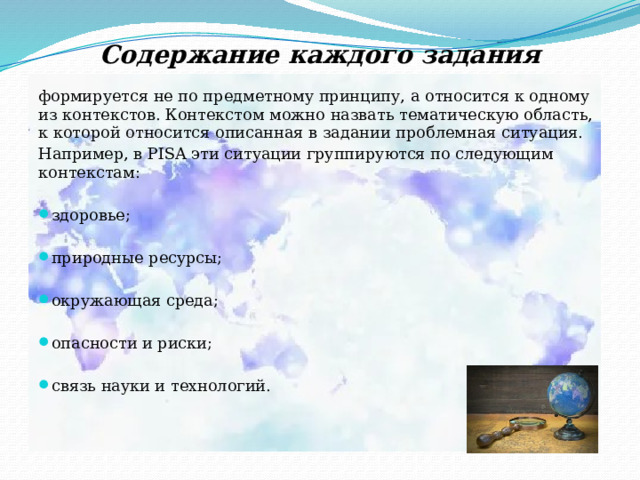

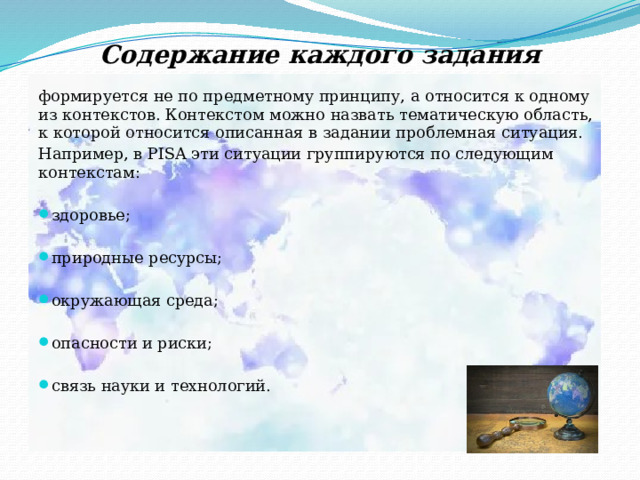

Содержание каждого задания

формируется не по предметному принципу, а относится к одному из контекстов. Контекстом можно назвать тематическую область, к которой относится описанная в задании проблемная ситуация.

Например, в PISA эти ситуации группируются по следующим контекстам:

- связь науки и технологий.

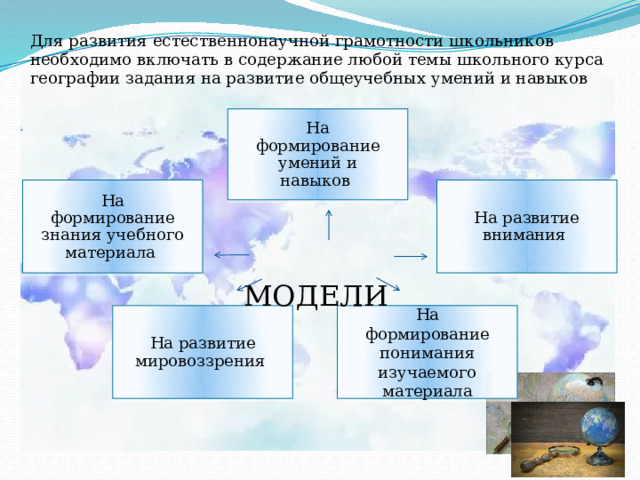

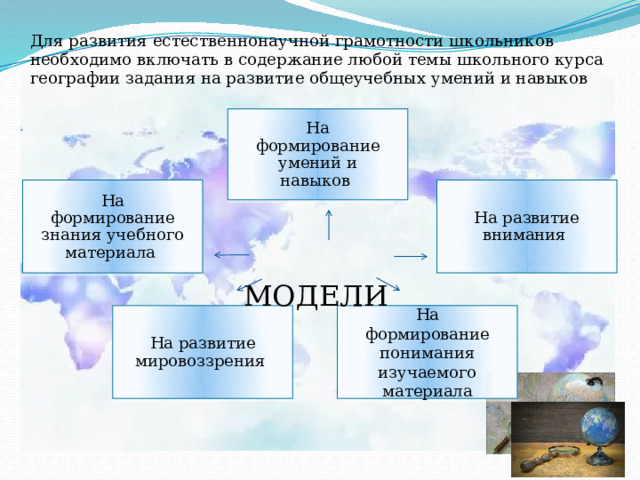

Для развития естественнонаучной грамотности школьников необходимо включать в содержание любой темы школьного курса географии задания на развитие общеучебных умений и навыков

На формирование умений и навыков

На формирование знания учебного материала

На развитие внимания

МОДЕЛИ

На развитие мировоззрения

На формирование понимания изучаемого материала

Модель № 1 «На формирование знания учебного материала»

Задания выполняются после прочтения предложенного ниже текста.

«В переводе с монгольского «Гоби» -значит покрытая камнями равнина. А китайцы называли эту пустыню – бескрайнее море. Гоби – крупнейшая пустыня Азии, пятая в мире по площади территории. Она охватывает север Китая и юг Монголии. Гоби – одна из наиболее заметных пустынь в истории – она была частью великих империй, по её территории пролегала караванная дорога, связывающая Восточную Азию и Средиземноморье – Великий шёлковый путь».

- Какой метод географического исследования представлен в данном тексте? О какой пустыне мира идёт речь в тексте? На территории каких современных государств расположена эта пустыня? Что такое Великий шёлковый путь?

Задание можно использовать на разных этапах урока начиная с 5 класса (5,6,7 классах при изучении методов географии, материков Земли)

Уровень сложности задания: низкий, такие задания можно давать учащимся с низкой мотивацией к обучению.

Модель № 2 «На формирование понимания изучаемого материала»

- Задание включаю в уроки географии в 8 или в 9 классе при изучении тем, связанных с природопользованием. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.

- Природопользование представляет собой систему взаимоотношений человека с природой. Составными частями природопользования являются: изучение, освоение, преобразование и охрана природной среды. Природопользование может быть рациональным и нерациональным. Рациональное природопользование является разумным и не допускает снижения продуктивности природной среды. Нерациональное - это потребительское отношение к природе, то есть стремление получить от нее как можно больше любыми способами, что приводит к истощению природных ресурсов и загрязнению природной среды. При нерациональном природопользовании возникают две проблемы: ресурсная, связанная с истощением природных ресурсов и экологическая, связанная с ухудшением (загрязнением) среды жизни. Экологические проблемы связаны как с ростом численности населения и беспрецедентным увеличением масштабов производства, так и несовершенством технологических процессов, а часто и с экологической безграмотностью. Поэтому необходимо не только изучать пути вовлечения природных ресурсов в хозяйственную деятельность человека, но и находить пути и разрабатывать мероприятия по восстановлению, преобразованию и охране естественных ресурсов и природной среды.

- Задание 1. Какие виды деятельности относятся к рациональному природопользованию ?

Обведите «да» или «нет» для каждого утверждения А) Создание заповедных территорий; Б) Повторное применение отходов; В) Вырубка лесов; Г) Образование культурных ландшафтов

Задание 2 к тексту Природопользование Как вторичное использование

сырья решает проблему истощения ресурсов и загрязнения

окружающей среды? Напишите ответ.

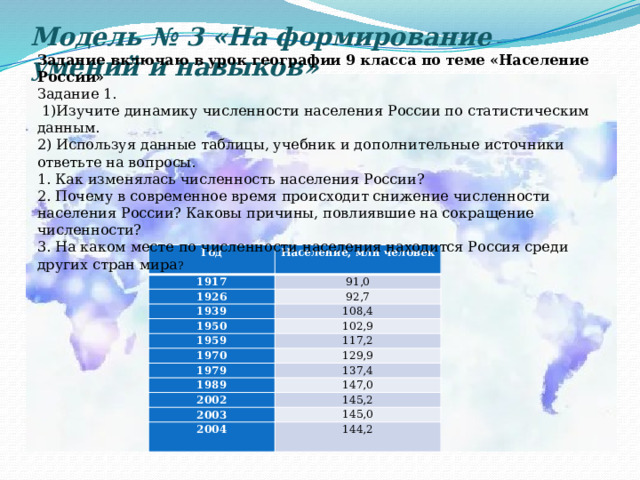

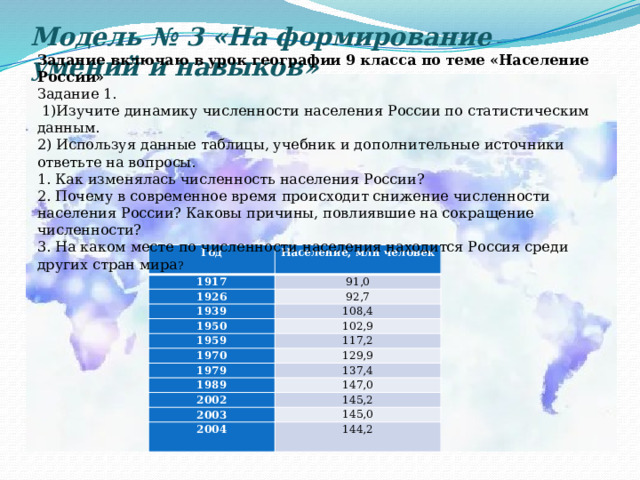

Модель № 3 «На формирование умений и навыков»

Задание включаю в урок географии 9 класса по теме «Население России»

Задание 1.

1)Изучите динамику численности населения России по статистическим данным.

2) Используя данные таблицы, учебник и дополнительные источники ответьте на вопросы.

1. Как изменялась численность населения России?

2. Почему в современное время происходит снижение численности населения России? Каковы причины, повлиявшие на сокращение численности?

3. На каком месте по численности населения находится Россия среди других стран мира ?

Год

1917

Население, млн человек

1926

91,0

1939

92,7

1950

108,4

1959

102,9

1970

117,2

129,9

1979

1989

137,4

2002

147,0

2003

145,2

2004

145,0

144,2

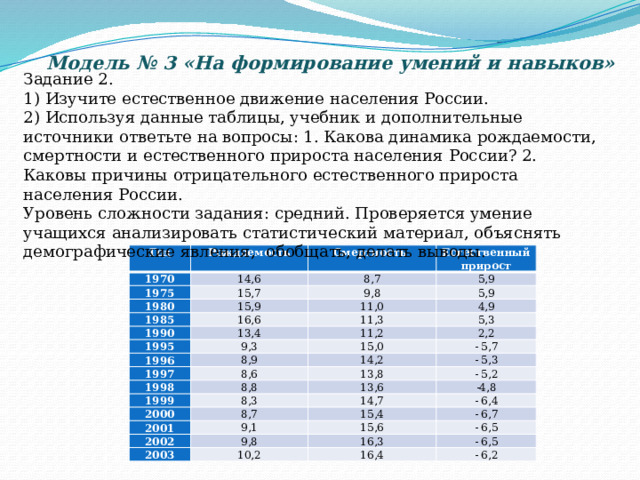

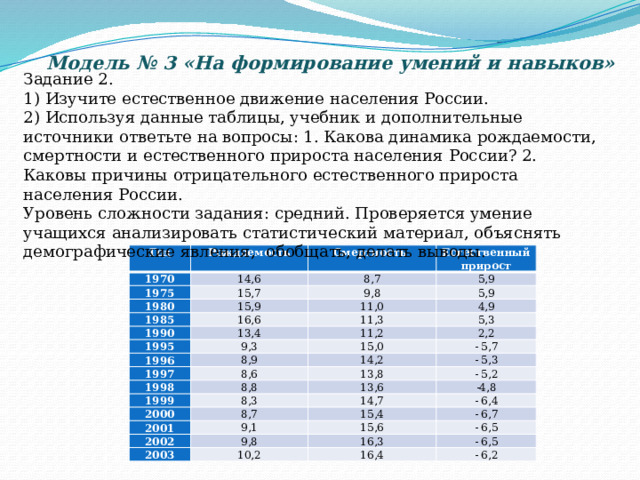

Модель № 3 «На формирование умений и навыков»

Задание 2.

1) Изучите естественное движение населения России.

2) Используя данные таблицы, учебник и дополнительные источники ответьте на вопросы: 1. Какова динамика рождаемости, смертности и естественного прироста населения России? 2. Каковы причины отрицательного естественного прироста населения России.

Уровень сложности задания: средний. Проверяется умение учащихся анализировать статистический материал, объяснять демографические явления, обобщать, делать выводы.

Год

1970

Рождаемость

Смертность

1975

14,6

1980

Естественный прирост

8,7

15,7

1985

9,8

5,9

15,9

5,9

11,0

16,6

1990

4,9

11,3

1995

13,4

1996

5,3

9,3

11,2

1997

15,0

8,9

2,2

1998

8,6

- 5,7

14,2

- 5,3

1999

13,8

8,8

2000

- 5,2

13,6

8,3

2001

14,7

-4,8

8,7

- 6,4

15,4

9,1

2002

2003

15,6

- 6,7

9,8

- 6,5

10,2

16,3

- 6,5

16,4

- 6,2

Модель № 4 «На развитие внимания»

Задание можно включать в уроки географии как в 7, так и в 8 классе при изучении тем, связанных со строением земной коры. Прочитайте сообщение информационного агентства и ответьте на вопросы:

- 12 сентября 2007 г. у берегов Индонезии в точке с координатами 30 с.ш.. 98° в.д. произошло землетрясение силой 8,4 балла по шкале Рихтера, за которым последовала серия повторных подземных толчков. В результате стихии погибли, по меньшей мере, 17 человек. Трехметровая волна обрушилась на рыбацкий поселок на острове Суматра, волна разрушила сотни жилых домов, пострадали около 90 человек.

- Вопрос 1. Как называется волна, разрушившая поселок?

- Вопрос 2. Карту, какого из материков необходимо выбрать для того, чтобы подробнее изучить место стихийного бедствия? 1) Африки 2) Евразии 3) Северной Америки 4) Южной Америки

- Вопрос 3. На дне, какого океана произошло землетрясение?

- Вопрос 4. Объясните, почему в этом районе часто происходят землетрясения.

- Вопрос 5. Где в России происходят тектонические процессы, подобные тем, которые вызывают землетрясения у берегов Суматры? 1) Кавказ 2) Прибайкалье 3) Урал 4) Курильские острова

- Уровень сложности: средний. Задание направлено на развитие внимания учащихся, так же здесь проверяется умение применять соответствующие естественнонаучные знания для объяснения явления.

Модель № 5 «На развитие мировоззрения»

Задание 1. Прочитайте текст. В каждом абзаце определите главную мысль, запишите ее в тетрадь .

Климат и человеческое общество.

- Деятельность человеческого общества в сильной степени зависит от климата, но, чем выше развитие общества, чем больше достижения науки и техники, тем меньше становится эта зависимость, хотя исчезнуть совсем она не может. Климат способствует возделыванию сельскохозяйственных культур и плодовых деревьев, разведению животных и т.д., а в некоторых местностях затрудняет или исключает эту возможность. Осваивая природные богатства люди не могут не считаться с климатом. Сейчас человек живет на Земле всюду, даже в таком климате, как антарктический. Но это стало возможно потому, что появились самолеты и океанские суда, способные регулярно преодолевать пространство, отделяющее Антарктиду от других материков, а также потому, что люди создали все необходимое для жизни в столь суровых климатических условиях. Человечество постоянно, сознательно или стихийно, изменяет климат, и, чем выше уровень развития человеческого общества, тем сильнее и целенаправленнее его влияние на климат. Поскольку человек не в состоянии изменить количество солнечной радиации, поступающей на Землю, не в состоянии повернуть мощные воздушные потоки, влияние это осуществляется через посредство подстилающей поверхности. При этом изменениям подвергается главным образом микроклимат (в результате уничтожения участков леса и, наоборот, насаждения лесных полос, создания водоемов и т.д.) Местные особенности климата могут измениться на большом пространстве; однако это не вызовет изменений макроклимата. Для того чтобы это произошло, нужно, например, изменить направление океанских течений, уничтожить ледяной покров Северного Ледовитого океана или растопить льды Антарктиды и т.п. Существует немало проектов искусственного изменения макроклимата. Пока они технически неосуществимы, но развитие науки и техники непрерывно увеличивает возможность их осуществления. Однако прежде, чем тот или иной проект будет принят, необходимо учесть все изменения в географической оболочке, которые может вызвать претворение его в жизнь. Нужно помнить, что изменения одного компонента природы неизбежно повлекут за собой изменения других компонентов, а следовательно, и изменение природных комплексов в целом. Если эти изменения в одних районах окажутся благоприятными, то сопряженные с ними нарушения состояния природных комплексов в других районах могут быть просто вредными. Для правильного решения вопроса о преобразовании климата в каждом конкретном случае требуются серьезные географические исследования.

Модель № 5 «На развитие мировоззрения»

Задание 2. Включите воображение:

- 1. Используя физическую и климатическую карты, приведите примеры территорий с благоприятным и неблагоприятным для ведения сельского хозяйства климатом (на любом материке, кроме Антарктиды).

- 2. Представьте себе, что Вы – существо с неограниченными возможностями влияния на природу Земли, в том числе на климатообразующие факторы. Где на планете Вы хотели бы изменить климатические условия? Что бы вы предприняли, чтобы этого добиться?

- 3. Предположите, как изменения климата в районе Ваших экспериментов скажутся на климате прилегающих территорий. А на климате планеты?

- Уровень задания: сложный. В задании, главным образом, проверяется умение выделить свою систему взглядов, где учащиеся выражают своё отношение к окружающей среде.

САСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!