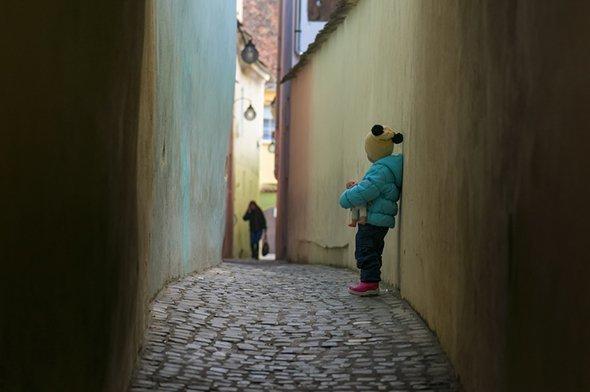

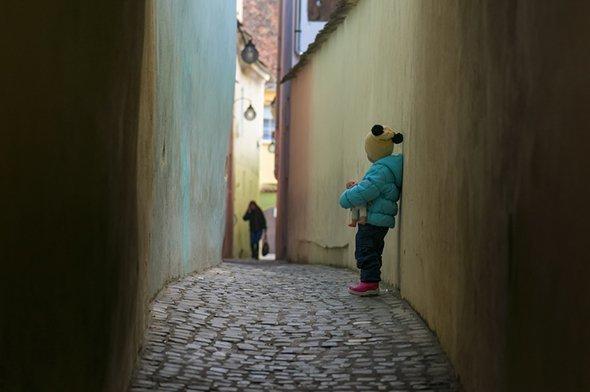

Поскольку мы называем детьми всех, кому не исполнилось 18 лет, здесь однозначно лидирует самовольный уход из дома. Таких детей называют «бегунками». Как правило, они старше 12 лет — в этом возрасте обычно случайно не теряются. Хотя, к сожалению, «бегунки» помолодели — их возрастная планка всё понижается и понижается. Всё чаще убегают дети 10 и даже 8-9 лет. В таком случае нам понятно, что ребёнок ушёл из дома из-за какой-то конфликтной или драматической ситуации в семье, но мы всё равно считаем, что ребёнку на улице опаснее, чем дома. Он не способен уберечь себя от многого, что его там ждёт. Ребёнок, который ушёл из дома, как минимум должен где-то спать, что-то есть. Скорее всего, ему придётся ночевать в подъездах и воровать еду в магазинах. Плюс ко всему его могут заметить люди, у которых свой нехороший интерес к одиноким детям. Это опасность, которую мы считаем гораздо серьёзнее, чем тот конфликт, который заставил его уйти. Таких детей мы обязательно ищем и чаще всего находим. Но то, что с ним происходит дальше дома, уже не входит в зону нашей ответственности.

Какие конфликты обычно заставляют детей сбегать из дома?

По нашему опыту, дети-бегунки уходят из-за родителей. Самая распространённая ситуация — когда родители не одобряют какие-то увлечения ребёнка, его первую любовь или сильно ругают за плохие отметки, испорченные вещи и тому подобное. Классика: ребёнок получил двойку, знает, что получит за это дома, решает сбежать.

У нас однажды была история, на мой взгляд, которая хорошо иллюстрирует одну из причин детских уходов, о которой мы часто не задумываемся.

Обычная благополучная семья, у 14-летнего сына отличные отношения с родителями. Однажды в выходной папа с сыном собирали мебель. Мальчик сказал папе, что закончить вместе с ним не сможет, так как обещал друзьям, что встретится с ними в семь вечера. Папа обиделся и сказал: «Ну, если тебе друзья дороже семьи — иди, но если уйдёшь, то можешь не возвращаться». Мальчик ушёл и не вернулся. Ведь папа так сказал, а он привык слушаться. Мы подключились к поиску на вторые сутки и, к счастью, быстро нашли ребёнка, вечером в подъезде неподалеку.

Поэтому мы призываем родителей внимательнее относиться к тому, что они говорят своим детям, когда рассержены, обижены и недовольны. Фразы типа «мне такой сын не нужен», «лучше бы тебя вообще не было», «сплю и вижу, когда ты наконец вырастешь и уйдёшь», «хоть бы ты пропал куда-нибудь с глаз долой» — табу, если вы не хотите однажды обнаружить, что ребёнок ушёл из дома.

Могут ли ваши специалисты оценить, что для ребёнка потенциально опасно находиться дома? И что вы делаете, если видите, что такая опасность есть? Например, его бьют или применяют насилие.

Это не входит в нашу зону ответственности, но с нами всегда работает полиция, которой мы передаём всю информацию. Правда, надо сказать, что в зону ответственности правоохранительных органов это тоже не входит. Отслеживание семейной ситуации, постановка на учёт, оценка уровня опасности — все обязанности социальных служб и органов опеки. Ситуации бывают разные, семьи тоже, мы здесь некомпетентные специалисты. Мы — специалисты в поиске детей разных категорий.

Дети часто убегают в сердцах. Произошла ссора, конфликт, они полчаса-час посидят в соседнем дворе — и возвращаются. Это хороший вариант. Но если ребёнка нет больше часа, мы начинаем его активно искать.

Что включает в себя активный поиск?

Начинать надо с обзвона его друзей и одноклассников, учителей и родителей друзей. Мы всегда призываем родителей не стесняться — им бывает неловко беспокоить людей. Но я вас уверяю: все отнесутся к этой ситуации с полным пониманием, даже поздно вечером. Звонить нужно родственникам, с которыми ребёнок в контакте — бабушкам, дедушкам, тётям, дядям, а ещё авторитетным взрослым. Бывает, например, что у ребёнка доверительные отношения с его тренером по боксу или учительницей музыки.

Вы проверяете странички ребёнка в социальных сетях: переписку, записи на стене, контакты?

Это важнейшая часть поиска. Ребята, которые специализируются в «Лиза Алерт» на поиске бегунков, сами ведут активную жизнь в «ВКонтакте», чтобы понимать, что там происходит, в каких группах чаще всего сидят дети. Потому что родители очень часто не имеют представления, чем живут их подростки. Когда приезжают координаторы и задают родителям все эти вопросы, они в большинстве случаев не могут на них ответить.

По определённым методикам мы с помощью соцсетей пытаемся установить местоположение ребёнка — иногда начинаем с ними переписку, если есть такая возможность. Более того, иногда наши координаторы после удачных поисков остаются на связи с ребёнком, «присматривают» за ним. Ситуации в семьях бывают разные, как я уже говорила, иногда ребёнок собирается снова убежать и пишет нашим координаторам. Может, плохо, что ребёнок общается с не очень знакомым человеком, но, с другой стороны, это лучше, чем вообще ни с кем не говорить в такой ситуации.

Многие из нас знают о работе «Лизы Алерт» из фильма «Нелюбовь». Вот там как раз показана ситуация, в которой родители подростка вообще не понимают, чем он живёт. Это отражает российскую действительность?

Я не готова обобщать всю Россию. Моё окружение — окружение человека, который занимается журналистикой в сфере образования, — живёт по-другому. Я общаюсь с родителями, которые включены в жизнь своего ребёнка. При этом я понимаю, что это не отражает ситуацию во всей стране.

Мы знаем, что такое встречается. Более того, в семьях, которые кажутся вполне благополучными. Потом вдруг выясняется, что хорошие с виду родители ничего о своём ребёнке не знают. Например, когда чересчур опекающие мама и папа ставят своего ребёнка в жёсткие рамки. Однажды мы искали девочку, которая убежала из дома, потому что ей запрещали заводить аккаунт во «ВКонтакте». Когда мы начали её искать, обнаружили у неё порядка восьми страничек под разными именами. Это не редкий случай.

Вероятность побега увеличивает два основных фактора: чрезмерный контроль и, наоборот, полное безразличие, две крайности, которые приводят к одному результату.

Основные причины случайных пропаж.

Обычно это происходит с маленькими детьми, которые просто потерялись. Классический случай — взрослый уехал в автобусе или метро, а ребёнок остался. Или вы стоите в магазине, а ребёнок вдруг «растворился в воздухе». Это кошмар каждого родителя! Когда мои дети были маленькими, я отработала для себя алгоритм поведения в такой ситуации: сразу падала на колени и смотрела по низу, приводя в недоумение окружающих. Хорошо если ребёнка можно найти таким способом, но иногда приходится разворачивать полномасштабную поисковую операцию. Когда мы проводим с детьми занятия по профилактике, мы всегда просим поднять руку тех, кто когда-то терялся. Обычно это около 80% класса, из которых 70% терялись в торговых центрах.

Ещё одно любимое место — зоопарк. Часто теряются дети в парках, на улице в поездках за границу и в местах массового скопления детей. Чаще всего ребёнок находится раньше, чем мы успеваем подключиться. Если это произошло в торговом центре, музее или театре, нужно оповестить охрану, чтобы она контролировала входы и выходы, дать объявление по громкой связи.

Лучше всего изначально научить ребёнка: потерялся — стой на месте. Можно заранее, когда идёте в торговый центр, договариваться «потеряешься — встречаемся здесь»

Какие меры предотвращения пропажи детей самые эффективные?

Главное, доверительные отношения с ребёнком, это главный гарант его безопасности. Ребёнок не будет делать опасные вещи (выходить на лёд, убегать) не только потому, что вы ему что-то строго запрещаете, а потому что у вас с ним близкие отношения. Он вам доверяет. Если вы сказали, что это опасно, значит, это действительно опасно, и он не хочет вас расстраивать. Если у ребёнка с родителями нормальные человеческие отношения, то есть большая вероятность, что конфликтные ситуации удастся решить без крайних мер.

Почему мы говорим, что в побеге ребёнка виноваты родители? Потому что эта ситуация, которую родитель (как взрослый) должен был остановить. Вместо этого он, например, повёл себя как ещё один подросток — обиделся, нахамил в ответ. После этого ребёнок ушёл, грохнув дверью. В такой ситуации надо проявить родительские качества. В какой-то момент строгость, в другой — мягкость. Для этого у нас и есть опыт, который нас отличает от наших детей.

Ещё один важный пункт — обучение ребёнка правилам безопасности. Кажется, это должно происходить априори, но огромное количество детей даже не знает наизусть номер мобильного хотя бы одного из родителей! Не знает, к кому в городе можно обращаться за помощью — не к симпатичной бабушке на лавке, а к полицейским, людям с детьми или, если дело происходит в общественном месте, к тем, кто здесь работает. Не все знают, что, если ты потерялся, нельзя двигаться с места — надо дождаться, пока тебя заберут взрослые. Не все понимают, что нельзя уходить с незнакомыми людьми, которые просят твоей помощи. Надо объяснить, что адекватный взрослый никогда не будет просить помощи у ребёнка. Это базовые правила безопасности. Странно, что мы тратим огромные деньги на репетиторов, гаджеты и образование, а банальные вещи объяснить не можем.