Содержание.

|

Стр. 1.Введение 3 Глава 1. Эволюция представлений о развитии техники (исторический аспект) 1.1. Основные школы формирования исполнительской техники 5 1.2. Опыт отечественных педагогов-музыкантов. 9 Глава 2. Методические основы изучения гамм 2.1. Из истории возникновения гамм. 12 2.2.Значение изучения гамм 12 2.3. Основные принципы технического развития 13 2.4. Начальный период знакомства с гаммами. 13 Глава 3 Практика в классе фортепиано. 3.1.Трудности и их преодоление. 15 3.2. Гамма - материал для художественной работы. 17 3.3. Способы, которые используются в работе с учениками 18

|

Введение.

Вопросы развития фортепианной техники в младших классах детской школы искусств являются актуальными, так как основы мастерства будущего пианиста закладываются именно на начальном этапе обучения.

Работа над гаммами и техническими упражнениями является необходимой составной частью воспитания пианиста. Она закладывает фундамент пианистической техники, формирует и совершенствует навыки игры на инструменте, развивает беглость, ловкость, четкость и точность звукоизвлечения, воспитывает силу и выносливость.

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Фортепиано» точно обозначает задачи, при решении которых техническое развитие начинающих пианистов требует особого внимания. По требованиям программы ФГТ с 3 класса включается контроль над освоением технических упражнений (гаммы, арпеджио, аккорды, этюд(ы). В рамках требований преподавателю нужно быть универсальным и компетентным, находчивым и мобильным в выборе методов обучения.

Следовательно, возрастает необходимость исследования сферы технической подготовки начинающего пианиста на примере освоения технических упражнений.

Задача данной работы: показать техническое упражнение (гамму), как основу технической подготовки начинающих пианистов в ДМШ и ДШИ, раскрыть перспективу развития первоначальных навыков до решения весьма сложных задач пианизма.

Целью данной работы является изучение и разработка методических приемов развития фортепианной техники с помощью технических упражнений (гамм) для обучающихся младших классов ДМШ и ДШИ, повышение интереса обучающихся к этому виду работы.

Предмет исследования: методы и приемы работы технического развития на примере освоения технических упражнений (гамм)

В процессе исследования предполагается:

• изучить развитие представлений о взглядах, методах технического

воспитания,

• исследовать методические работы отечественных педагогов-музыкантов,

• определить условия и выявить методические приемы для освоения учащимся технических упражнений (гамм), а также развития технических возможностей, учитывая индивидуальные психофизиологические возрастные особенности.

Методы исследования: анализ литературы по проблеме исследования, обобщения и систематизации теоретического материала, обобщение опыта работы: применение методов, приёмов и результаты.

Глава 1. Эволюция представлений о развитии техники

(исторический аспект)

1.1. Основные школы формирования исполнительской техники:

На протяжении всей истории развития фортепианной педагогики одну из важных задач занимает развитие технических возможностей пианиста. Даже до возникновения инструмента уже существовали технические школы предшественника инструмента - клавир (клависин, клавикорд). В связи с особенностями этого инструмента исполнителю необходимо было быть технически готовым. Богатая орнаментикой клавирная музыка требовала хорошей артикуляции, легкого туше, пальцевой самостоятельности и, конечно же, беглости. Это времена когда широкое распространение получает механическая школа. Под исполнительской техникой понимали сумму двигательно-моторных умений и навыков, позволяющих без ошибочно исполнять музыкальные произведения. Изоляция пальцевых движений служило отправной точкой для развития техники, которая приобреталась путем длительной пальцевой тренировки, многочасовых занятий и бесконечных повторений. Педагоги советовали ученикам читать книги во время монотонных упражнений на клавесине. Такая работа приводила к приоритету техники над содержанием. Развитие музыкального слуха, проникновение в художественный замысел произведения оставались вне поле зрения исполнителя. Ее представители, клависинисты: Жака Шамбоньера , Л.-К. Дакена, Ф. Куперена и его труд «Искусство игры на клавесине»,, Ж.Ф. Рамо «Метод пальцевой механики», Карла Филиппа Эммануила Баха, его трактат «Опыт об истинном искусстве игры на клавире» стал настоящей школой для музыкантов его времен.

С развитием музыкального искусства и совершенствованием инструментов на смену клавесину пришло фортепиано с разнообразной звуковой палитрой. Это привело к изменению представлений о самой технике игры, потребовала новых приемов исполнения, включения веса всей руки в активные игровые действия. Механическая школа столкнулась с неразрешимыми проблемами: начался пересмотр основных методических положений педагогики музыкального образования. Так возникает новое направление – анатомо-физиологическая школа. Ее представители понимали под техникой сумму движений, соединяющихся в разных комбинациях в процессе игры. С их точки зрения техника подчиняется воле, т.е. состояние двигательного аппарата исполнителя зависит от художественного замысла произведения. Новые возможности инструмента вызвали небывалый интерес к новым приемам игры. Уделяется внимание четкости, ровности всех пальцев, с изобретением правой педали расширяется звуковой диапазон, градации от РР до ff. И хотя ранние венские классики еще тесно связаны с традициями клавесинного стиля (прозрачность письма, мелкая пальцевая техника и т.д.), мастерство исполнителей того времени находилось на очень высоком уровне. Их игру отличала максимальная отточенность всех деталей, высокое искусство орнаментики. Представители данной школы пропагандировали естественные, целесообразные и «правильные» движения рук музыканта. Основные виды движений, по их мнению, основываются на трех видах – продольном взмахе руки, вращении предплечья и участии свободного замаха пальцев в движении руки. Главная заслуга представителей данной школы состоит в доказательстве психофизиологического фактора в формировании исполнительской техники, в стремлении к освобождению рук, к использованию веса руки от плечевого пояса до кончика пальцев. Но есть и недостатки у сторонников анатомо-физиологической школы: естественность, удобство пианистического аппарата не всегда согласуется с художественными целями музыкального произведения. Кроме того отыскивая общее и универсальное авторы не придавали должного значения индивидуальному, особенному: физическое и психическое в организме человека тесно взаимосвязано, а исполнительская техника во многом зависит от природных и развитых нервно-психических данных пианиста.

Представитель лондонской школы фортепианного искусства Муцио Клементи автор первых в истории фортепиано инструктивных технических упражнений и этюдов «Gradus ad Parnasum». Главными принципами М. Клементи считал полный концертный звук, рельефность фактуры. Упражнениям и этюдам отводится основополагающая роль в развитии и формировании техники. При этом он подчеркивает, что необходимо учить много, медленно и громко, высоко поднимая пальцы.

Людвиг Ван Бетховен основатель нового фортепианного стиля. Его фортепианная музыка способствовала развитию исполнительства на новом уровне. Известно, что он большое внимание уделял изучению гамм во всех тональностях, правильному положению пальцев, использованию веса руки, аппликатуре, которая помогала решать артикуляционные и агогические задачи.

Большое значение в дальнейшем развитии фортепианной техники сыграл последователь венской фортепианной школы Карл Черни. Будучи учеником Бетховена, он перенял многие его педагогические взгляды:

особенности артикуляции

аппликатурные установки

объединяющие движения руки, использование веса

координация мышц руки и плечевого пояса, свобода и эластичность движений, разнообразие туше

чистота, отчетливость пальцевой игры, воспитание независимости пальцев, частая смена положений рук

уважение к авторскому замыслу, максимальное раскрытие индивидуальности ученика, воспитание его творческой воли и самостоятельности.

Самые известные сочинения К. Черни – «Об искусстве фортепианной игры». Из наиболее легких этюдов для начинающих пианистов – «Избранные этюды» под редакцией Г. Гермера, «Школа беглости» ор. 299, «Искусство законченной пальцевой готовности» ор. 740. Кроме этих главных сборников существует большое количество этюдов разных опусов, которые содержат различные упражнения и этюды, направленные на развитие различных видов техники. К. Черни считается классиком жанра этюда, на котором выросли этюды романтического направления. Этюды К. Черни – это блестящая исполнительская школа фортепианной техники.

Так постепенно формируется психотехническая школа, представителями которой явились Ф. Бузони, И. Гофман, Г. Гинзбург, В. Гилекинг. Сторонники данной школы считают, что мозг определяет характер движения рук. Работа над исполнительской техникой должна носить умственный характер: ясное представление целей ведет к ясному представлению пианистических движений. Однако только одного ясного представления движений недостаточно для технического воплощения произведения: на скорость и точность движений пианистов влияют природный задатки, способности координаций, уровень мастерства.

Следует отметить, что педагогическая деятельность выдающихся музыкантов, таких Л.В. Бетховен, Р. Шуман, Ф. Шопен, Ф. Лист, братья Антон и Николай Рубинштейны, отличалась передовыми взглядами на проблему развития исполнительской техники.

Гаммам и техническим упражнениям огромное значение придавали лучшие представители русской пианистической школы своего времени в исполнительской области

Основоположник мощнейшей московской фортепианной школы, выпускниками которой стали знаменитые исполнители: С. Рихтер, В. Крайнев, Э. Гилельс, С. Нейгауз, А. Любимов, Я. Зак, В. Горностаева, А. Наседкин, выдающийся советский пианист и педагог Генрих Нейгауз создаёт педагогическую библиотеку для преподавателей, студентов и учеников, некоторые книги посвящены фортепианной педагогики, одна из которых «Об искусстве фортепианной игры». В главе IV, посвященной работе над техникой, автор очень подробно освещает все аспекты необходимости развития технического мастерства исполнителя, важности развития всего комплекса музыканта. Опираясь на известные истины и мудрость высказываний известных исполнителей прошлого, Нейгауз очень точно и убедительно дает рекомендации, как педагогам, так и обучающимся.

Среди выпускников Г.Г. Нейгауза известный исполнитель и педагог Е. Либерман в своей книге «Работа над фортепианной техникой» говорит о роли техники, о методах и приемах работы, о постановке пианистического аппарата, и.т.д.

1.2. Опыт отечественных педагогов-музыкантов.

Музыкальная педагогика имеет большой опыт отечественных педагогов-музыкантов в области овладения фортепианной техникой, в том числе детской. А. Алексеев, Г. Коган, Г. Нейгауз, С. Савшинский, С. Фейнберг. Е.Я. Либерман, А.А. Шмидт-Шкловская, Е.Ф. Гнесина, И.М. Лещинская, и.т.п. В своих трудах раскрывают основные принципы овладения техникой в исполнительском процессе.

«Работа над фортепианной техникой» - эта книга Е.Я. Либермана - уникальная энциклопедия методов и приемов. Автор уделяет внимание важным процессам, таким, как: развитие физических возможностей пальцев, контакт с клавиатурой и активность пальцев, игра - умственный процесс, один из разделов посвящает гаммам и упражнениям.

Методика известного педагога А.А. Шмидт-Шкловской, представленная в книге «О воспитании пианистических навыков». Используя простые и эффективные упражнения, разработанные автором, не только решаются проблемы постановки рук у младших школьников-пианистов, но и позволяют излечивать профессиональные заболевания.

Композитор, педагог Е.Ф. Гнесина. Методический труд «Подготовительные упражнения к разным видам техники». В этой работе к понятию «фортепианная техника», Е.Ф. Гнесина подошла широко, поместив среди упражнений на подготовку к гаммам, аккордам, трелям, сочетаниям различных метроритмических фигур, упражнения на подготовку легато, полифонии, педали. Каждому разделу, составила комментарии, в которых она изложила смысл и значение упражнений, а так же направила внимание педагогов на последовательность овладения тем или иным навыком. Методическая направленность, тщательная разработка проблем воспитания профессионального владения инструментом, придают значительную ценность этому пособию.

И.М. Лещинская — ее методическое пособие «Ежедневные упражнения для юного пианиста». Все упражнения можно разделить на четыре раздела: упражнения на различные виды техники, упражнения помогающие устранить недостатки в организации игрового аппарата, подготовительные упражнения к разучиванию произведений, упражнения для разыгрывания перед занятиями и выступлениями. И.М. Лещинская активно использовала метод транспонирования. Ее пособие имеет ценный материал для педагогов и учащихся.

Методическое пособие Б. Милича «Воспитание ученика-пианиста», посвящено обучению и воспитанию учеников. В нем освещены вопросы творческо-слухового и пианистического развития учащихся. Особое внимание уделяется проблеме музыкально-исполнительского воспитания в процессе работы над произведениями разных стилей и жанров и усвоению исполнительских навыков. Отдельная глава посвящена пьесам подвижного характера (с элементами виртуозности) и работе над техникой.

Таким образом, фортепианная педагогика в своей эволюции прошла длительный путь от элементарных представлений о развитии техники до понимания этого процесса как сложного взаимодействия умственного и физического труда, подчиненного художественно-исполнительским задачам. В фортепианной педагогике существует ряд методик технического развития начинающих пианистов. Всех авторов объединяет единство принципов: доступность, последовательность, сознательность, прочность, научность, связь теории и практики. С появлением современных методов интенсивного обучения, взгляды на методическую основу развития технических возможностей юного пианиста не изменились.

Глава 2. Методические основы изучения гамм

2.1. Из истории возникновения гамм.

«Гамма» - это название третьей буквы греческого алфавита. Название поступенному звукоряду и всем нотам дал музыкант XI века Гвидо Д’Ареццо.

В русских трудах вплоть до начала XIX века фигурируют слова «лестница» или «лествица» (также «музыкальная лестница» или «лестница тонов»).

Гаммой называется последовательность звуков (ступеней) лада, расположенных, начиная от основного тона в восходящем или нисходящем порядке со строго определенными интервалами между соседними звуками.

2.2.Значение изучения гамм

Всем известно, что польза от изучения гамм очень велика. Изучение гамм позволяет:

овладеть основными формулами фортепианной техники;

познакомиться с ладо-тональной системой, освоить кварто-квинтовый круг всех диезных и бемольных тональностей;

помогают ученику научиться слышать и вести двухголосные пассажи;

помогают ученику выработать пальцевую чёткость, ровность, беглость.

игра гамм помогает выработке аппликатурной дисциплины ученика.

Работа над гаммами и всем гаммовым комплексом является необходимой составной частью воспитания пианиста. Владение гаммами представляет собой, по выражению Листа, тот «ключ», владение которым открывает путь к любому музыкальному произведению. Особенно широко гаммы и арпеджио используются в классическом стиле - в музыке Гайдна, Моцарта, Бетховена.

Кто имеет заранее сделанные заготовки - хорошо выученные гаммы, - тот сыграет без особого труда любое произведение.

2.3. Основные принципы технического развития.

Основная цель технического развития начинающего пианиста предполагает обеспечение условий, при которых его технический аппарат будет способен лучше выполнить необходимую музыкальную задачу. В дальнейшем эти условия должны привести к полному и беспрепятственному подчинению двигательной системы музыкальной воле исполнителя во всех ее тончайших проявлениях.

На каких же принципах следует развивать игровой аппарат пианиста, чтобы создать наиболее благоприятные технические условия для выражения музыки? Это:

гибкость и пластичность аппарата,

связь и взаимодействие всех его участков при ведущих живых и активных пальцах,

целесообразность и экономия движений,

управляемость техническим процессом,

звуковой результат.

Все вышеперечисленные принципы необходимо закладывать с первых шагов обучения пианиста. Добиваться неразрывной связи музыкально-звукового представления с игровыми приемами. Без них контакт музыкального и технического развития будет чрезвычайно затруднителен.

2.4. Начальный период знакомства с гаммами.

Существует несколько мнений с чего же необходимо начать изучение гамм.

1. Прежде, чем приступить к изучению гамм, необходимо освоить подготовительные упражнения

2. Удобнее всего начинать изучение всего гаммового комплекса с гаммы Ми мажор, так как в этом звукоряде заложена «Формула Шопена». «Эти пять нот: ми, фа диез, соль диез, ля диез, си - содержание первого урока фортепианной игры Шопена. Начиная изучение гамм с них, ученик сразу начинает придерживаться середины клавиатуры и не спускаться к краям клавиш. Располагая длинные пальцы на четырех клавишах, кисть приобретает естественную, непринужденную форму, исключающую зажим мышц

3. Освоить гамму без знаков, и далее по кварто-квинтовому кругу.

4. Знакомство с гаммами одинаковой аппликатуры, и. т. д.

На сегодняшний день мнений много, каждый преподаватель адаптирует методики, черпая основы, находя каждый раз новое, ведет поиски интересных приемов и методов. И это естественно, каждый ученик с индивидуальными особенностями и требует особый подход. Благодаря богатой методической базе Интернет-ресурса можно постоянно вести аналитическую, исследовательскую деятельность, знакомясь с опытом преподавателей других регионов, так например преподаватель высшей категории О.С. Еловикова (Карачевская ДШИ им. В.Ф. Кольцова) предлагает методические рекомендации по изучению гамм на начальном этапе (http://pedprospekt.ru/dopolnitelnoe/index?nomer_publ=4689). Учитель “ВКУИ” (дополнительное образование), г.Усть-Каменогорск Бакирова Светлана Валентиновна предлагает разработку открытого урока «Подготовка к техническому зачёту. Работа над гаммами - необходимая составная часть воспитания пианиста». (https://videouroki.net) И таких примеров много.

Итак, методические основы изучения гамм значимы. Методика преподавания определила четкие принципы и требования к эстетическому исполнению гамм, постепенно отходя от механической игры.

Глава 3 Практика в классе фортепиано.

3.1.Трудности и их преодоление.

С самого начала обучения игре на фортепиано дети уже встречаются с понятием "Гамма". С первых прикосновений к клавишам ребенок учится играть простые песенки построенные на звуках гаммы. У ребенка есть желание научиться играть на фортепиано. И хотелось бы, чтобы интерес, с которым ребенок пришел в музыкальную школу не угас у него на первом занятии, а только разгорался с каждым годом обучения. И здесь не последнюю роль играет работа над гаммами. Работа над гаммами и всем гаммовым комплексом достойна нашего ежедневного внимания. Главное сделать работу над гаммами интересной и увлекательной.

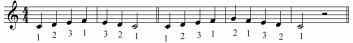

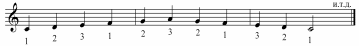

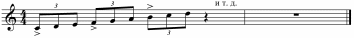

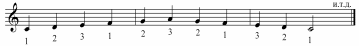

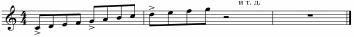

Ровность при игре гамм зависит от legato внутри позиции и подкладывания первого пальца. Часто при игре гамм приходится сталкиваться с такой проблемой, как тряска кисти и запястья. Чтобы этого избежать, усвоение приема legato у учеников в начальный период обучения должно проходить постепенно, начиная с двух нот с дальнейшим добавлением, доходя до пяти пальцевой позиции.

Аналогичные упражнения отрабатываем левой рукой

Аналогичные упражнения отрабатываем левой рукой

Основное техническое требование к игре legato – это погружение веса всей руки от плеча через палец в клавишу.

Здесь необходимо приучить ученика к хорошему контакту с клавиатурой. Нажим пальца в клавишу должен проходить без толчка. Передача веса из пальца в палец должна проходить методом плавного переступания с пальца на палец. Кисть движется за звуком. При этом необходимо следить, чтобы пальцы, которые не играют не напрягались, не оттопыривались, а двигались за играющими. Кисть должна быть все время собранной. Таким образом, кисть и предплечье при игре звуков в одной позиции делают как бы вспомогательное объединяющее движение. Необходимо следить, чтобы весь пианистический аппарат ученика должен быть свободен.

В работе над гаммами для начинающего ученика нередко представляет известную трудность подкладывание первого пальца. Этот палец ударяет по клавишам не вертикально, а косым, боковым движением. Можно учить ребенка подводить первый палец под ладонь сначала и без инструмента, перевернув его руку ладонью вверх и медленно, без толчков, ведя первый палец к пятому, а затем так же медленно и плавно отводя его обратно.

Важно отметить, что сам термин «подкладывание» не слишком удачен, он вызывает представление о пальце, который кладется на клавишу. Рука при этом падает на клавиатуру, а запястье «ныряет».

Г.Нейгауз предлагает понятие «подкладывания первого пальца под руку» заменить более жизнеспособным и натуральным понятием «перекладывания руки через первый палец». И, действительно, психологически легче перенести руку через первый палец, чем подложить его под ладонь.

Существует множество упражнений на подкладывание и перекладывание пальцев.

Вот только некоторые из них.

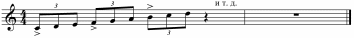

Отличным тренировочным материалом для освоения подкладывания может служить одна из «новых формул» В. Сафонова. Взяв традиционное пятипальцевое упражнение, Сафонов предлагает играть его не всеми пальцами подряд, а последовательно перемещая большой палец.

Цель такого упражнения - достичь независимости пальцев и их координации, т.е. «способности сочетания любого пальца правой руки с любым пальцем левой и наоборот», а главное – «выработать полнейшую свободу» в сочетании первого пальца с другими пальцами, иными словами, научиться осуществлять подкладывание и перекладывание.

3.2. Гамма - материал для художественной работы.

«Чем больше уверенность музыкальная, тем меньше будет неуверенность техническая» (Генрих Нейгауз)

Умение слушать и слышать свое исполнение и своевременно корректировать художественно-звуковую и техническую стороны игры – это способность, нуждающаяся в развитии с первых же шагов обучения.

Вот здесь на первое место выступают:

- звуковые (артикуляционные),

- динамические,

- ритмические,

- тембровые задачи.

Различные методы работы над гаммами повышают у учащихся интерес к их игре, занимают ребят и стимулируют их занятия гаммами.

Задача педагога состоит в том, чтобы научить ученика любить играть гаммы. «...Не просто сыграть гамму правильными пальцами, а сыграть ее так чтобы она вызывала эстетическое удовольствии» (Либерман Е). И еще, с каждым последующим проигрыванием должно происходить улучшение качества исполнения гамм. И этому надо научить ребенка, слушать себя, свое исполнение, уметь сравнивать игру.

Говоря о работе над темпом, есть главное условие. Темп при работе над гаммами должен браться тот, в котором все прослушивается и получается.

В процессе работы, постепенно темп надо увеличивать, стремиться к более быстрому темпу. Однако, быстрый темп – это не предельный, а тот, в котором все гладко получается. Вся работа над гаммами все время должна вестись под чутким слуховым контролем. Итак, перейдем к работе над гаммой.

3.3. Способы, которые используются в работе с учениками:

1. Проиграть гамму на forte, в умеренном темпе, приемом portamento. Задача - добиться глубокого, сочного, мягкого, благородного звука.

2. Проиграть - «пропеть» гамму так, как если бы ее играли скрипач или виолончелист, штрихом legatissimo, с волнообразной динамикой.

3. Исполнить гамму серебристым, прозрачным и легким звуком с постепенным diminuendo к концу.

4. Проиграть гамму piano. Играя гамму piano, важно не «шептать», не «прятаться». По выражению Н.Перельмана "пиано должно быть слышно и в сотом ряду зала".

5. Проиграть гамму кистевым staccato. Здесь поможет верное движение: отскок кисти с одновременной опорой и отталкиванием от клавиши.

6. Проиграть гамму пальцевым staccato. Движение: цепким кончиком пальца мы как бы "царапаем» клавиши, делая активное, резкое движение пальца под ладонь.

7. Можно проучить гаммы различными штрихами: правая lеgato, левая staccato и наоборот.

Играя гаммы такими способами, мы можем рассматривать партии обеих рук как два голоса, самостоятельно ведущие свои мелодические линии, которые могут не совпадать ритмически, артикуляционно и динамически, и которые нужно провести ясно и выразительно. И это будет уже решением задач развития полифонического слуха и мышления.

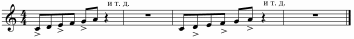

Динамические способы работы над гаммой

Русские педагоги Т. Лешетицкий, В. Сафонов и другие рекомендовали играть гаммы с различной нюансировкой, добиваясь от ученика ровного, постепенного crescendo и diminuendo в пределе от рр до f (не допуская, однако, чрезмерной силы удара, вызывающей напряжения руки), или играть гамму одной рукой – рр, а другой – f. Вот некоторые варианты:

1. Играть гамму "звуковысотной динамикой": вверх сгеscendo - вниз diminuendo.

Здесь ученики сами могут придумать образное сравнение. Например: «мы восходим к вершине горы». При подходе к «вершине» гаммы играть становится труднее, учащиеся затрачивают большие силы и энергии, что ведет к большому напряжению и нажиму руки на клавиатуру, к более глубокому погружению пальцев в клавиши.

2. Проиграть гамму вверх diminuendo, вниз сгеscendo и наоборот.

3. Проиграть гамму левой рукой на piano, правой рукой на forte и наоборот.

4. Более сложный способ - проиграть гамму вверх левой рукой на сгеscendo. а правой на diminuendo, вниз правой рукой на сгеscendo, а левой на diminuendo,

Интересно высказывание М. Лонг о значении левой руки: «... Исполняя гаммы, не забывайте – левая рука должна быть ведущей. Именно левая рука должна увлекать за собой правую руку: в противном случае левая рука будет отставать».

В гаммах левой руке принадлежит ритмический приоритет. Левая рука – «регент хора», как говорил Ф.Шопен.

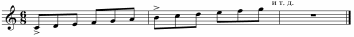

Ритмические способы работы над гаммой

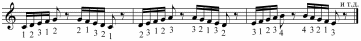

Наряду с артикуляционными, динамическими вариантами при работе над гаммами большую пользу дает изучение различными ритмическими вариантами.

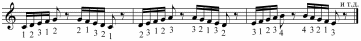

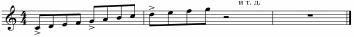

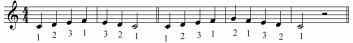

Играем гамму в пунктирном ритме:

Играем дуолями с акцентом на первом звуке и на втором:

Играем, чередуя 2 звука быстро-2 звука медленно и наоборот:

Эти виды рекомендуется играть с акцентами. Акценты берутся все время различными пальцами, что развивает их активность и координацию движений. Акцент делается не рукой, а только пальцем. Здесь нужна активная работа сознания и хорошая связь между слухом и движением. При игре учащийся должен внимательно следить за тем, чтобы акценты, взятые разными пальцами, звучали одинаково.

Впервые разучивая гамму такими способами полезно сделать подтекстовку.

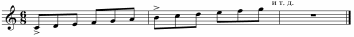

Играем 3 быстро - 3 медленно и наоборот;

Играем 4 быстро - 4 медленно и наоборот;

Играем секстолями 6 быстро - 6 медленно и наоборот;

Увеличивая количество звуков в ритмической группе, исполняемых легкой рукой после акцента, ученики стремятся к более быстрому темпу. Это служит одним из этапов в подготовке к игре в быстром темпе.

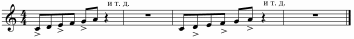

Исполнение гаммы с остановками на тонике. Гамму играем быстро и легко с остановками на первых нотах каждой октавы. На Тонике мгновенно освобождаем руку, как бы «взлетая» вверх запястьем, но не отрывая пальцев от клавиши, и спокойно опускаемся в исходное положение. На остановках сознание готовится к новым «перебежкам», думаем об аппликатуре, направляем движение рук.

Играем с остановками на тонике через 2 октавы.

Играем с остановками на тонике через 4 октавы.

| Итальянские термины | Их значение | Итальянские термины | Их значение |

| Amoroso Animato Appassionato

Brillante Burlesco Con dolore Con brio Dolce | С любовью, нежно Воодушевленно Страстно Блестяще Насмешливо С грустью С жаром Нежно | Con anima Deciso Grazioso Misterioso Sherzoso Morendo Semplice Capriccioso | С воодушевлением Решительно Грациозно Таинственно Шутливо Замирая Просто Капризно |

Ниже приведена небольшая таблица обозначений характера исполнения произведений. Стоит предложить учащемуся поиграть гаммы в данных характерах. Пусть в данном случае сам ученик выберет штрихи, темп, динамику.

Игра гамм в ансамбле

Играть гаммы можно и в ансамбле с педагогом или с другим учеником, тем самым развивать ансамблевый слух. Очень хорошо, если в кабинете для занятий имеется два фортепиано. Задача ученика сводится здесь к тому, чтобы вслушиваться в синхронность звучания и учиться вступать вовремя.

1. Играем гаммы в ансамбле с динамикой. Ученик играет вверх сгеscendo - вниз diminuendo, преподаватель наоборот вверх diminuendo-вниз сгеscendo.

Задача ученика состоит в том, чтобы услышать динамику звучания свою и партнера.

2. Играем гаммы в ансамбле противоположными с партнером штрихами. Например: педагог legato-ученик staccato.

3.Очень увлекательно упражнение «Поймай меня». Педагог начинает играть гамму, ученик вслушивается и вступает со второй октавы («ловит» педагога), 2-я октава играется в ансамбле, 3-ю педагог играет один. Ученик вступает на 4 и т.д. Последнюю октаву заканчивают вместе.

4. Игра гамм в интервалах. Педагог начинает гамму с тоники. Ученик ждет наступление терцового звука и вступает в игру с тоники. Звучит гамма в терцию. Таким способом можно играть гамму в любом интервальном соотношении.

Итак, практика показывает, в классе фортепиано с начинающими пианистами работу с гаммами можно сделать увлекательным и интересным процессом. Нами были выявлены более эффективные способы работы над преодолением трудностей.

Заключение

В ходе работы выстроена эволюция представлений о взглядах, методах технического воспитания, исследованы методические труды отечественных педагогов-музыкантов, определить благоприятные условия и выявлены методические приемы для освоения учащимся технических упражнений (гамм), а также развития технических возможностей, учитывая индивидуальные психофизиологические возрастные особенности.

«Хорошо сыгранная гамма - поистине прекрасная вещь, - говорил Иосиф Гофман, - только их редко играют хорошо, потому что недостаточно в этом упражняются. Гаммы - это одна из самых трудных вещей в фортепианной игре…» (Гофман И. Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре. М.).

Изучение гамм на всех ступенях музыкального образования способно принести огромную пользу для технического и музыкального развития того, кто обучается фортепианной игре.

«...Вы живете в такое время, когда музыка становится истинным благородным и возвышенным наслаждением, когда беспрерывно появляющиеся новые и прекрасные сочинения дают Вам понятие о богатстве и разнообразии музыкального искусства.

Но за всем тем прошу Вас, не забывайте упражнений для пальцев и продолжайте повторять с равным прилежанием гаммы во всех звукоизмерениях. Польза этих вспомогательных средств беспредельна; в особенности же диатонические и хроматические гаммы имеют некоторые свойства, изучение которых необходимо даже для самого искусного артиста». (Отрывок из письма К. Черни своей ученице из книги Сергея Айзенштейна «Учитель музыки. Жизнь и творчество Карла Черни»)

Список используемой литературы.

1. Гофман И. Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре. –

М.: Госмузиздат, 1961.

2. Корыхалова Н. Играем гаммы. - М.: Музыка, 1995.

3. Макуренкова Е. О педагогике В.В. Листовой. - М.: Музыка, 1971.

4. Мартинсен К. Методика индивидуального преподавания игры на

фортепиано. - М.: Музыка, 1977.

5. Мильштейн Я. Очерки о Шопене. - М.: Музыка, 1987.

6. Милич Б. Воспитание ученика - пианиста. - Киев: Музыкальная Украина,

1977.

7. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. - М.: Музыка, 1988.

8. Николаев Л. Статьи и воспоминание современников. Письма к 100-летию

со дня рождения. - Л..: Сов. композитор, 1979.

9. Очерки по методике обучения игре на фортепиано. - М.: Музыка, 1955.

10. Савшинский С. Пианист и его работа. -Л.: Сов. композитор, 1989.

11. Тимакин Е. Навыки координации в развитии. - М.: Сов. композитор, 1987.

12. Тимакин Е. Воспитание пианиста. - М.: Сов. композитор, 1989.

13. Фейнберг С. Пианизм как искусство. - М.: Музыка, 1977.

14. Шмидт - Шкловская А. О воспитании пианистических навыков. -

Л.: Музыка, 1985.

13

Аналогичные упражнения отрабатываем левой рукой

Аналогичные упражнения отрабатываем левой рукой