СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до 10.05.2025

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Готовимся к ЕГЭ. 27 задание - сочинение-рассуждение по тексту.

Просмотр содержимого документа

«Готовимся к ЕГЭ. 27 задание - сочинение-рассуждение по тексту.»

27 задание

Сочинение- рассуждение

по тексту

(1)Помню, еще в 60-е годы, когда слушал я о правительственных наградах труженикам сельского хозяйства, вырастившим хороший урожай кукурузы, меня мучила мысль: а почему же американское правительство не наградило орденом фермера Гарста, вырастившего на своей ферме рекордный урожай кукурузы?

(2)Да за что же ему орден-то давать? (3)Постарался, получил за свою кукурузу приличные деньги. (4)Что еще? (5)И тут же сам собой получился вывод: награждая орденами и медалями за честный, хороший труд, правительство как бы официально подтверждает, что оно недоплачивает труженикам! (6)Больше того, выдавая награды передовикам, оно внушает трудящимся массам мысль, что честный, добросовестный труд – это такое геройство, такой подвиг, что он под силу только немногим героям, а от обычных людей требовать честной работы нельзя!

(7)Это обескураживающее открытие долго не давало мне покоя, пока совершенно случайно я не нашел разгадку в «Жизни двенадцати цезарей» Светония. (8)Оказывается, цезарь Август был очень скуп на почетные государственные награды. (9)За услуги государству он всегда старался расплатиться деньгами. (10)И только уж тогда, когда услуга не поддавалась денежной оценке, он со скрипом соглашался устроить такому человеку чествование, триумф, почетный знак или иную государственную награду. (11)Когда Августа спрашивали, почему он так скуп на награды, он отвечал, что деньги всегда можно найти, но если упадет репутация государственной награды, то восстановить ее ничем нельзя.

(12)Вот в чем дело! (13)Вот почему правительственные награды нельзя давать за честный, качественный, добросовестный труд, за который можно расплатиться деньгами. (14)Награды нужно давать за такие деяния, за такие услуги государству, выполняя которые человек ставит на карту свое имя, репутацию, семью, здоровье, самою жизнь.

(15)Много лет я считал эти рассуждения бесспорными. (16)Но сейчас я вдруг понял: нет, они не абсолютны! (17)Они справедливы, когда государство благоденствует и процветает. (18)Но когда Отечество в опасности и у государства нет средств на справедливую оплату, оно вправе давать за труд правительственные награды как признание заслуг, невыразимых в денежном исчислении. (19)Вот почему я новыми глазами смотрю теперь на стариков, когда вижу на их пиджаках и кофтах скромную медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

(Г. Смирнов)

- Основные проблемы:

- Проблема соотношения цели и средств её осуществления (какими средствами должно пользоваться государство, чтобы поощрять граждан?)

- Позиция автора:

- Если у государства хватает средств на справедливую оплату, то лучше заплатить труженику, чем дать ему награду. Награду стоит давать за настоящие подвиги, совершая которые, человек «ставит на карту свое имя, репутацию, семью, здоровье, самою жизнь».

(1)Позвольте напомнить известное изречение: «Где наша мудрость, потерянная в знаниях? Где наше знание, потерянное в информации?»

(2)Высшее, чего может достичь человек, — это мудрость. (3)Ей бы полагалось стать школьным предметом, мудрости надо учить. (4)Точнее, к мудрости надобно приучать — как к осторожности суждений, воздержанию от недостаточно обоснованных утверждений, умению принимать во внимание множество факторов, опираясь на то, что рождено разнообразием исторического опыта. (5)Это больше, чем знания. (6)Это ещё и интуиция, и отвращение к самообману. (7)Мудрый человек никогда не самонадеян: он не считает конечными полученные им результаты раздумий, он допускает их ошибочность, сопоставляя их с прямо противоположными утверждениями и находя пробелы в том, что казалось бесспорным.

(8)Мудрость нуждается в знаниях, но не сводится к ним.

(9)Кто-то может знать, допустим, все разновидности бабочек и ничего не смыслить в проблемах экологии. (10)Даже не интересоваться ими. (11)В таком случае человек упускает из вида связь отдельно взятой бабочки с устройством мира.

(12)3нания отвечают на вопрос «Почему?», а информация — только на вопросы «Что? Где? Когда? Как?». (13)3нание состоит из «пониманий» и является достоянием науки. (14)3нание нуждается в информации, но не сводится к ней — оно выше, поскольку знает, как проверять достоверность информации.

(15)3нание в европейской, а теперь и в общемировой научной традиции всегда противостояло мнению. (16)Мнение — это всего лишь некоторое отношение к чему-либо, а знание — это, повторю, понимание закономерности. (17)Важно не столько отстаивать непременно своё мнение, сколько думать о том, чтобы оно было доказано, хотя бы стремилось стать знанием. (18)Стремление всячески поощрять безосновательные мнения как самоцель очень опасно для растущего человека. (19)Недостаточно мыслить самостоятельно — надо ещё мыслить правильно.

(20)Вкусу к свободе, к полёту мысли надо долго учиться. (21)Вспомните: мысли у Буратино были коротенькие-коротенькие. (22)А совсем молодой Пушкин в послании другу написал такие слова: «Учусь удерживать вниманье долгих дум...»

(23)Оказывается, своя мысль требует долгого и мучительного спора с собой, внутреннего жёсткого требования проверок и перепроверок, выстраивания длинных цепочек рассуждений. (24)Их надо все удержать в круге своего напряжённого внимания — это серьёзная работа. (25)Вот что значит «удерживать вниманье долгих дум».

(26)И для некоторых людей это — удовольствие. (27)Сократ, как передаёт легенда, однажды так увлёкся размышлением, что простоял неподвижно на одном месте почти сутки, не замечая ничего вокруг.

(28)Людей, очевидно, можно разделить на две категории: способных «удерживать внимание долгих дум» и тех, кто предпочитает короткие, простенькие мысли, что не мешает их самодовольству и самовлюблённости. (29)Когда поощряют необоснованные мнения, то поддерживают в человеке вот эту самовлюблённость и склонность к самообману.

(30)Потому сегодня так важно уйти от одобрения, от поощрения коротеньких, как у Буратино, мыслей и учиться у Пушкина с его предпочтеньем «долгих дум».

(По Б. Бим-Баду*)

* Борис Михайлович Бим-Бад (род. в 1941 г.) — академик РАО.

- Основные проблемы:

1. Проблема определения понятия мудрость. (В чём заключается мудрость?)

2. Проблема определения соотношения таких понятий, как информация, знание и мудрость. (Как соотносятся понятия информация, знание и мудрость?)

3. Проблема противостояния знания и мнения. (В чём заключается различие знания и мнения?)

4. Проблема отстаивания безосновательных мнений. (В чём заключается опасность одобрения безосновательных мнений?)

5. Проблема овладения способностью мыслить. (Как научиться мыслить?)

- Позиция автора:

1. Мудрость заключается, прежде всего, в осторожности суждений, в умении при обосновании суждений опираться на знания, принимая к сведению множество факторов.

2. Знание выше информации, поскольку может проверить её достоверность, а мудрость больше, чем знания, это высшее, чего может достичь человек.

3. Мнение — это лишь отношение к чему-либо, а знание представляет собой понимание закономерности.

4. Одобрение не подкреплённых знаниями мнений, незрелых мыслей ведёт к пустой самонадеянности.

5. Процесс мышления — это серьёзная работа, которую необходимо научиться выполнять, проверяя и перепроверяя различные предположения, выстраивая и удерживая в круге напряжённого внимания длинные цепочки рассуждений.

( 1)С выходом в серии «Жизнь замечательных людей» книги Марка Гейзера о Маршаке представление о знаменитом поэте у массового читателя должно измениться. (2)Да и не только у массового. (3)Даже такой маститый критик, как Бенедикт Сарнов, считал, что «самобытным художником, тем Маршаком, каким мы его знаем, он стал только в советское время».

(4)Но вот теперь Марк Гейзер подробно рассказывает о приходе поэта в литературу, и мы узнаём, что начинал Маршак со стихов, которые вызвали восторженные отзывы Стасова, сразу же взявшего юного поэта под опеку, а также Горького, Шаляпина и других выдающихся мастеров. (5)Ахматова, например, позднее признавалась Самуилу Яковлевичу, что без его «Книги Руфи», вышедшей ещё в 1909 году, не было бы её «Лотовой жены» и некоторых других стихов...

(6)В жизни Маршака случалось такое, что ему угрожала реальная опасность. (7)Вот хотя бы история с разгромом маршаковской редакции Детиздата, когда были арестованы многие её сотрудники и авторы. (8)Годы спустя в деле одного из репрессированных тогда детиздатовцев нашли ордер на арест самого Самуила Яковлевича. (9)Спасло его то, что он вовремя уехал из Ленинграда...

(10)Откуда же взялся детский классик Маршак, восхищавший таких больших и очень разных писателей, как М. Горький, В. Маяковский, М. Цветаева, К. Чуковский? (11)Всемирно известный переводчик, выигрывавший творческие «дуэли» у самых выдающихся мастеров? (12)3амечательный педагог, воспитатель юных, да и не юных поэтов?

(13)Главное, наверное, было в его любви — к людям, к литературе и прежде всего к детям. (14)А знаменитые маршаковские беседы с чем-то заинтересовавшими его людьми (чаще всего с литераторами) — восторженными откликами на них полны воспоминания о Самуиле Яковлевиче?..

(15)Одну из самых сильных страниц в творческой биографии Маршака приоткрыл Борис Полевой, в ту пору — главный редактор журнала «Юность». (16)Он уже слышал, что Маршак еле жив, что врачи борются даже не за дни, а за часы его жизни... (17)И вдруг звонок у него в редакции: «С вами хочет говорить Самуил Яковлевич». (18)Полевой не поверил. (19)Решил, что его разыгрывают.

«(20)И тут я слышу то, — вспоминает он, — что сразу убеждает меня, что я говорю с настоящим Маршаком, с поэтом, находящимся при смерти:

— (21)Голубчик мой, вы, наверное, слышали, я ослеп. (22)Ничего не вижу. (23)Но гранки мне прочли. (24)Поверьте, там есть серьёзные огрехи. (25)Нет-нет, не ваши, а мои огрехи... (26)Гранки перед вами? (27)Найдите страничку такую-то, (28)Нашли? (29)Возьмите карандашик, я вам продиктую поправку. (30)Мне становится страшно.

— (31)Самуил Яковлевич, я к вам заеду. (32)Журнал потерпит.

— (33)Нет, нет, нет, это мы с вами можем потерпеть, а журнал терпеть не может. (34)У нас миллион читателей, им надо вовремя доставлять журнал.(35)3аписывайте. — (36)Это звучит уже как приказ».

(37)Полевой решил, что худшее для Маршака уже позади. (38)Не может же человек на смертном одре держать корректуру!

(39)Но Маршак — мог. (40)И уже через день после этого разговора Полевой услышал, что Самуила Яковлевича нет в живых...

(По С. Сивоконю*)

* Сергей Иванович Сивоконь (род. в 1933 г.) — русский литературный критик и литературовед.

- Основные проблемы:

1. Проблема зарождения и развития писательского таланта. (В чём источник писательского и педагогического таланта С.Я. Маршака?)

2. Проблема самоотверженной преданности своему делу. (В чём наиболее отчётливо проявилась самоотверженная преданность С.Я. Маршака своему делу?)

3. Проблема читательского восприятия личности и творчества писателя. (Почему со временем читательское представление о личности и творчестве писателя может меняться?)

Позиция автора:

1. Источник писательского и педагогического таланта С.Я. Маршака автор видит в любви к людям, к литературе и прежде всего к детям.

2. Даже в последние часы своей жизни С.Я. Маршак помнил о своей высокой ответственности перед читателями и все свои последние силы отдавал делу, которому посвятил жизнь.

3. Представление читателя о личности и творчестве писателя складывается на основе знакомства с его произведениями, воспоминаниями его современников, исследованиями литературных критиков, но не все произведения приходят к читателю своевременно, со временем открываются и новые факты личной и творческой биографии писателя, поэтому читательское восприятие может меняться.

(1)Лежать на траве. (2)0пуститься, опрокинуться навзничь, раскинуть руки...

(3)Нет другого способа так же плотно утонуть и раствориться в синем небе, чем когда лежишь на траве. (4)Улетаешь и тонешь сразу, в тот самый миг, как только опрокинешься и откроешь глаза. (5)Так тонет свинцовая гирька, если её положить на поверхность моря. (6)Так тонет напряжённый воздушный шарик (ну, скажем, метеорологический зонд), выпущенный из рук. (7)Но разве есть у них та же стремительность, та же легкость, та же скорость, что у человеческого взгляда, когда он тонет в беспредельной синеве летнего неба?! (8)Для этого надо лечь на траву и открыть глаза.

(9)Ещё минуту тому назад я шёл по косогору и был причастен разным земным предметам. (10)Я, конечно, в том числе видел и небо, как можно видеть его из домашнего окна, из окна электрички, сквозь ветровое стекло автомобиля, над крышами московских домов, в лесу, в просветах между деревьями и когда просто идёшь по луговой тропе, по краю оврага, по косогору. (11)Но это ещё не значит — видеть небо. (12)Тут вместе с небом видишь и ещё что-нибудь земное, ближайшее, какую-нибудь подробность. (13)Каждая земная подробность оставляет на себе частицу твоего внимания, твоего сознания, твоей души. (14)Вот тропа огибает большой валун. (15)Вот птица вспорхнула из можжевелового куста. (16)Вот цветок сгибается под тяжестью труженика-шмеля.

(17)Ты идёшь, а окрестный мир снабжает тебя информацией. (18)Это ненавязчивая информация. (19)Она не похожа на радиоприёмник, который ты не волен выключить. (20)Или на газету, которую утром ты не можешь не пробежать глазами. (21)Или на телевизор, от которого ты не отрываешься в силу охватившей тебя под влиянием всё той же информации апатии. (22)Или на вывески, рекламы и лозунги, которыми испещрены городские улицы.

- (23)Это иная, очень тактичная, я бы даже сказал — ласковая информация. (24)От неё не учащается сердцебиение, не истощаются нервы, не грозит бессонница. (25)Но всё же внимание твоё рассеивается лучами от одной точки ко многим точкам. (26)Один лучик — к ромашке (не погадать ли — и тут далеко уводящая цепочка ассоциаций), второй лучик — к берёзе («чета белеющих берез»), третий лучик — к лесной опушке («когда в листве сырой и ржавой рябины заалеет гроздь»), четвёртый — к летящей птице («Сердце — летящая птица, в сердце — щемящая лень»). (27)И пошла лучиться, дробиться душа, не скудея, не истощаясь от такого дробления, но всё же и не сосредоточиваясь от многих точек к одной, как это бывает в минуты творчества, в минуты, вероятно, молитвы, да ещё вот когда останешься один на один с бездонным небом. (28)Но для этого надо опрокинуться в летнюю траву и раскинуть руки.

(29)...И так лежать на траве. (30)Но почему именно на траве? (31)Что же, если не нравится, ложитесь на пыльную дорогу, на кирпичи, на обрезки железа, на кучу минерального удобрения, на сучковые доски. (32)Можно, конечно, расстелить на земле плащ.

(33)Но я бы советовал — на траве. (34)Эти минуты сделаются, может быть, лучшими, памятными минутами вашей жизни.

(По В.Солоухину*)

- *Владимир Алексеевич Солоухин (1924-1997) — поэт, прозаик, публицист.

- Основные проблемы:

1. Проблема восприятия человеком, живущим в городе, окружающего его мира природы. (Как городской человек воспринимает окружающий его мир природы?)

2. Проблема взаимодействия человека и природы. (Как природа воздействует на душу современного человека?)

3. Проблема влияния природы на человека. (Какие чувства и переживания рождаются в душе человека при виде природы?)

- Позиция автора:

1. Человек способен ощутить себя частью окружающей мира, если захочет по-настоящему разглядеть его красоту, воспринять особую информацию, которую передаёт природа.

2. Современные люди постоянно находятся под воздействием всё возрастающего информационного потока, порой бывающего агрессивным. Природа позволяет человеку успокоиться, отдохнуть от избыточной информации, ощутить своё единение с окружающим миром.

3. Красота природы помогает городскому человеку ярче воспринимать окружающий мир, благотворно влияет на его душу, побуждает к творчеству.

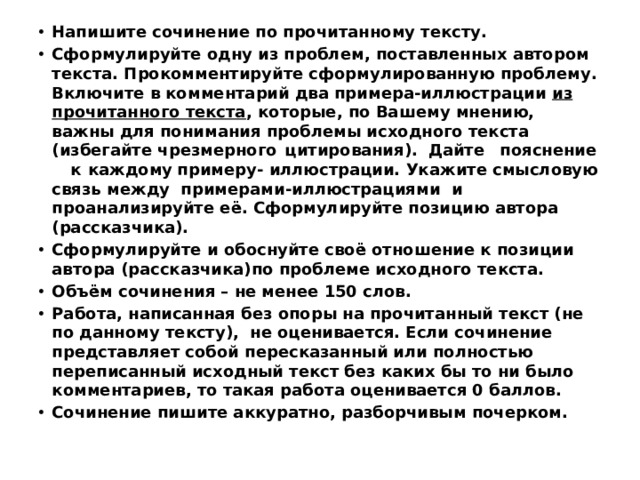

- Напишите сочинение по прочитанному тексту.

- Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста , которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Дайте пояснение к каждому примеру- иллюстрации. Укажите смысловую связь между примерами-иллюстрациями и проанализируйте её. Сформулируйте позицию автора (рассказчика).

- Сформулируйте и обоснуйте своё отношение к позиции автора (рассказчика)по проблеме исходного текста.

- Объём сочинения – не менее 150 слов.

- Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов.

- Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

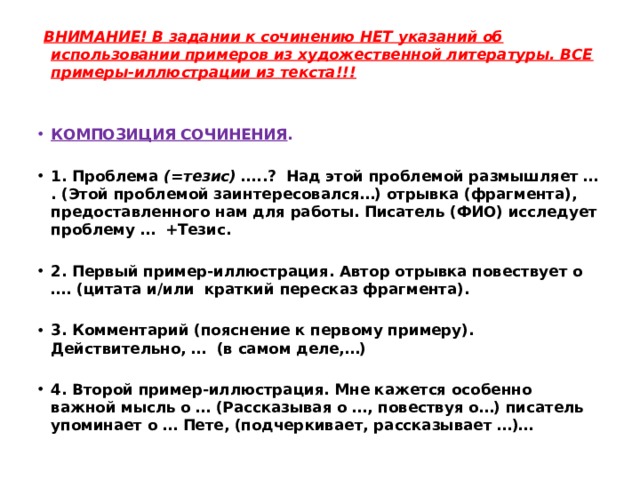

ВНИМАНИЕ! В задании к сочинению НЕТ указаний об использовании примеров из художественной литературы. ВСЕ примеры-иллюстрации из текста!!!

- КОМПОЗИЦИЯ СОЧИНЕНИЯ .

- 1. Проблема (=тезис) …..? Над этой проблемой размышляет … . (Этой проблемой заинтересовался…) отрывка (фрагмента), предоставленного нам для работы. Писатель (ФИО) исследует проблему … +Тезис.

- 2. Первый пример-иллюстрация. Автор отрывка повествует о …. (цитата и/или краткий пересказ фрагмента).

- 3. Комментарий (пояснение к первому примеру). Действительно, … (в самом деле,…)

- 4. Второй пример-иллюстрация. Мне кажется особенно важной мысль о … (Рассказывая о …, повествуя о…) писатель упоминает о … Пете, (подчеркивает, рассказывает …)…

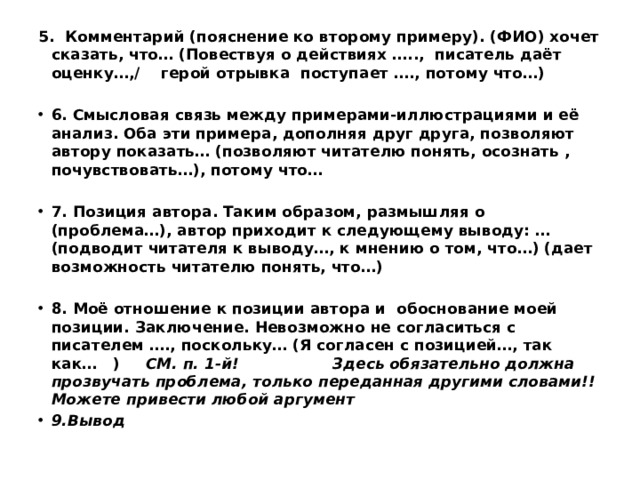

5. Комментарий (пояснение ко второму примеру). (ФИО) хочет сказать, что… (Повествуя о действиях ….., писатель даёт оценку…,/ герой отрывка поступает …., потому что…)

- 6. Смысловая связь между примерами-иллюстрациями и её анализ. Оба эти примера, дополняя друг друга, позволяют автору показать… (позволяют читателю понять, осознать , почувствовать…), потому что…

- 7. Позиция автора. Таким образом, размышляя о (проблема…), автор приходит к следующему выводу: … (подводит читателя к выводу…, к мнению о том, что…) (дает возможность читателю понять, что…)

- 8. Моё отношение к позиции автора и обоснование моей позиции. Заключение. Невозможно не согласиться с писателем …., поскольку… (Я согласен с позицией…, так как… ) СМ. п. 1-й! Здесь обязательно должна прозвучать проблема, только переданная другими словами!!Можете привести любой аргумент

- 9.Вывод

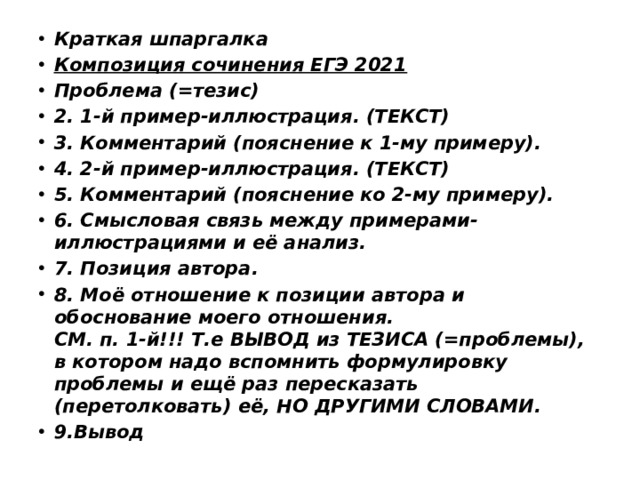

- Краткая шпаргалка

- Композиция сочинения ЕГЭ 2021

- Проблема (=тезис)

- 2. 1-й пример-иллюстрация. (ТЕКСТ)

- 3. Комментарий (пояснение к 1-му примеру).

- 4. 2-й пример-иллюстрация. (ТЕКСТ)

- 5. Комментарий (пояснение ко 2-му примеру).

- 6. Смысловая связь между примерами-иллюстрациями и её анализ.

- 7. Позиция автора.

- 8. Моё отношение к позиции автора и обоснование моего отношения. СМ. п. 1-й!!! Т.е ВЫВОД из ТЕЗИСА (=проблемы), в котором надо вспомнить формулировку проблемы и ещё раз пересказать (перетолковать) её, НО ДРУГИМИ СЛОВАМИ.

- 9.Вывод

- Текст из демоверсии 2021

- С детства, со школьной скамьи человек привыкает к сочетанию слов

- С детства, со школьной скамьи человек привыкает к сочетанию слов

- «любовь к родине». (2)Осознаёт он эту любовь гораздо позже, а разобраться в сложном чувстве любви к родине, то есть что именно и за что он любит, дано уже в зрелом возрасте.

- (3)Чувство это действительно сложное. (4)Тут и родная культура, и родная история, всё прошлое и всё будущее народа, всё, что народ успел совершить на протяжении своей истории и что ему совершить ещё предстоит. (5)На одном из первых мест в сложном чувстве любви к родине находится любовь к родной природе.

- (6)Для человека, родившегося в горах, ничего не может быть милее скал и горных потоков, белоснежных вершин и крутых склонов. (7)Казалось бы, что любить в тундре? (8)Однообразная заболоченная земля с бесчисленными стёклышками озёр, поросшая лишайниками, однако ненец-оленевод не променяет свою тундру ни на какие там южные красоты. (9)Одним словом, кому мила степь, кому ‒ горы, кому ‒ морское, пропахшее рыбой побережье, а кому ‒ родная среднерусская природа, тихие красавицы реки с жёлтыми кувшинками и белыми лилиями, доброе, тихое солнышко маленького города... (10)И чтобы жаворонок пел над полем ржи, и чтобы скворечник – на берёзе перед крыльцом.

- (11)Было бы бессмысленно перечислять все приметы русской природы. (12)Но из тысяч примет и признаков складывается то общее, что мы зовём нашей родной природой и что мы, любя, быть может, и море, и горы, любим всё же сильнее, чем что-либо иное на всём белом свете.

- (13)Всё это так. (14)Но нужно сказать, что это чувство любви к родной природе в нас не стихийно, оно не только возникло само собой, поскольку мы родились и выросли среди природы, но и воспитано в нас литературой, живописью, музыкой, теми великими учителями нашими, которые жили прежде нас, тоже любили родную землю и передали свою любовь нам, потомкам. (15)Разве не помним мы с детства наизусть лучшие строки о природе Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Алексея Толстого, Тютчева, Фета? (16)Разве оставляют нас равнодушными, разве не учат ничему описания природы у Тургенева, Аксакова, Льва Толстого, Пришвина, Леонова, Паустовского?.. (17)А живопись? (18)Шишкин и Левитан, Поленов и Саврасов, Нестеров и Пластов ‒ разве они не учили и не учат нас любить родную природу?

- (19)В ряду этих славных учителей занимает достойное место имя замечательного русского писателя Ивана Сергеевича Соколова-Микитова. (20)Иван Сергеевич прожил долгую и богатую жизнь. (21)Он был моряком, путешественником, охотником, этнографом. (22)Но, главное, он был талантливым и ярким писателем.

- (23)Последние двадцать лет жизни Соколова-Микитова были связаны с Карачаровом на Волге, где у Ивана Сергеевича в ста шагах от воды, на краю леса был простой бревенчатый домик. (24)Широкая гладь воды, перелески и деревеньки на том берегу, обилие цветов, лесных птиц, грибов ‒ всё это ещё больше сближало писателя с родной природой. (25)Из охотника, как это часто бывает с людьми под старость, он превратился во внимательного наблюдателя, и не только потому, что, скажем, ослабло зрение или рука, но и потому, что проснулось в душе бережное, любовное, воистину сыновнее отношение к русской природе. (26)В эти годы Иван Сергеевич пишет лучшие свои страницы о родной русской природе, о деревьях и птицах, о цветах и зверях.

- (27)Добрый и мудрый человек учит нас тому, что природа есть наше не только материальное, но и духовное богатство, знание природы и любовь к ней воспитывают чувство патриотизма, чувство человечности, доброты, развивают чувство прекрасного. (28)Поколения русских людей будут учиться этому у Ивана Сергеевича Соколова-Микитова, как они учатся у Тургенева и Аксакова, у Некрасова и Пришвина, у Паустовского и Леонова.

- (По В.А. Солоухину*)

- Владимир Алексеевич Солоухин (1924–1997) ‒ русский советский писатель и поэт, яркий представитель «деревенской прозы».

1. Проблема любви к Родине. (Что такое Родина? В чём заключается любовь к Родине?)

- Понятие «Родина» многогранно. Это и родная культура, и родная история, всё прошлое и всё будущее народа, всё, что народ успел совершить на протяжении своей истории и что ему совершить ещё предстоит. На одном из первых мест в сложном чувстве любви к Родине находится любовь к родной природе.

2. Проблема взаимосвязи любви к Родине и любви к природе. (Как связаны любовь к Родине и любовь к природе?)

2. Любовь к родной природе формирует в человеке любовь к Родине. Из тысяч примет и признаков окружающего мира складывается то общее, что мы зовём нашей родной природой и что мы любим сильнее, чем что-либо иное на свете.

3. Проблема влияния искусства на чувство любви к родной природе, Родине. (Как искусство влияет на чувство любви человека к родной природе, Родине?)

3. Искусство воспитывает в нас любовь к природе, Родине. Писатели, поэты, художники передали нам любовь к родной земле, научили нас любить родную природу и Родину.

4. Проблема отношения к родной природе. (Как относился к родной природе И.С. Соколов-Микитов? Как влияет творчество И.С. Соколова- Микитова на читателей?)

4. Для таких писателей, как И.С. Соколов-Микитов, характерно бережное, любовное, воистину сыновнее отношение к русской природе. Творчество писателя помогает понять, что природа есть не только материальное, но в первую очередь духовное богатство, знание природы и любовь к ней воспитывают чувство патриотизма, человечности, доброты, развивают чувство прекрасного.

5. Проблема влияния природы на художника и его мировоззрение. (Какое влияние оказала природа на И.С. Соколова-Микитова?)

5. Родная природа пробуждает в художнике бережное, любовное, сыновнее отношение к Родине, к окружающему миру; превращает его из охотника во внимательного наблюдателя.

- Сочинение

- 1. Проблема . Как зарождается в человеке чувство глубокой привязанности к родной стране? Над этим вопросом размышляет советский писатель В.А. Солоухин. В тексте этого яркого представителя «деревенской прозы» поднимается проблема взаимосвязи любви к Родине и любви к природе.

- 2,3. Пример-иллюстрация + комментарий . Как отмечает автор, быть настоящим патриотом не так просто. С детства человек слышит о необходимости любить Отечество, но осознает это сложное чувство многим позже, когда становится взрослым. В.А. Солоухин считает, что человек, любящий родной край, испытывает необъяснимую тягу к миру природы, ощущает с ней неразрывную связь. Например, для того, кто вырос в тундре, нет ничего милее «однообразной заболоченной земли», которую он не готов променять ни на что другое. Невзрачное, зато родное и близкое для патриота важнее чего-то яркого и красивого, но чужого.

- 4,5. Пример-иллюстрация +комментарий . Эта необыкновенная способность русского человека ценить родную природу становится крепче благодаря искусству. Конкретизируя данную мысль, автор подчеркивает, что во многих произведениях изображаются самые простые приметы природного мира, но даже в обыденном можно увидеть красоту. Наблюдательность и умение в любой мелочи находить что-то прекрасное помогают творцу достучаться до сердца каждого жителя России.

- 7. Позиция автора. Итогом размышлений становится такая позиция В.А. Солоухина: любовь к Родине формируется благодаря любви к природе. Из тысяч примет окружающего мира складывается то общее, что русский человек любит сильнее всего на свете.

- 8. Моё отношение к позиции автора и обоснование моего отношения= ВЫВОД (СМ. п. 1).

- Нельзя не согласиться с мнением автора. Я считаю, что только тот человек может по-настоящему понять Отечество, который с любовью и уважением относится к родной природе и культуре. Еще в XIX веке М.Ю. Лермонтов писал: «Люблю Отчизну я, но странною любовью!» Особенно милым сердцу поэта оказывается обыкновенный деревенский пейзаж. Действительно, Родину любят не за красоту; это более глубокое и сильное чувство, с которым тесно связаны такие понятия, как человечность и доброта.

- ВЫВОД. Таким образом, любовь к природе – это неотъемлемая составляющая любви к Родине, обогащающая человеческую жизнь.

- Написать сочинение по 1 тексту

( на выбор)

Полезное для учителя

Электронная тетрадь по русскому языку...

Электронная тетрадь по русскому языку 8...

Русский язык. Сложные вопросы. Теория и...

Электронная тетрадь по русскому языку 6...

Русский язык 9 класс ФГОС

Электронная тетрадь по русскому языку 5...

Электронная тетрадь по русскому языку 9...

Русский язык 11 класс ФГОС

© 2020, Калгаманова Зульфия Мухамедовна 7158 12

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей