Литературное краеведение.

«Малая родина в творчестве поэта-земляка Е.А.Баратынского».

Структура исследовательского проекта:

Введение

Судьбой наложенные цепи

Упали с рук моих, и вновь

Я вижу вас, родные степи,

Моя начальная любовь.

Степного неба свод желанный,

Степного воздуха струи,

На вас я в неге бездыханной

Остановил глаза мои.

Но мне увидеть было слаще

Лес на покате двух холмов

И скромный дом в садовой чаще —

Приют младенческих годов.

Е.А.Баратынский

Тема Родины - традиционная тема русской литературы. Ни один русский поэт не обошел стороной эту вечную тему. Ей посвящали вдохновенные строки В.А.Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, А.В. Кольцов, Н.А. Некрасов, Ф.И.Тютчев, С.А. Есенин и многие другие. Любовь к России начинается с любви к тому месту, где ты родился и вырос, сделал первые шаги, «увидел солнца луч впервые», - с любви к малой родине.

«Тамбовский край, ты – часть моей России…». Кто из нас не произносил подобных слов с радостью и гордостью! Тамбовская земля питала многие таланты, она вдохновляла красотой своей природы великих людей. Один из них – поэт Пушкинской поры Евгений Абрамович Баратынский.

О поэте-земляке Е.А. Баратынском я услышал впервые на уроке литературы. Поэт высокой интеллектуальной культуры, "поэт мысли" - такова была общепризнанная репутация Баратынского у современников.

Интерес к поэзии Е.А.Баратынского и определил выбор темы моей работы — «Малая родина в творчестве поэта-земляка Е.А.Баратынского».

Цели работы:

- определить место темы малой родины в творчестве поэта и раскрыть ее своеобразие;

- выявить изобразительно-выразительные средства, помогающие раскрыть облик родного края.

Для достижения данной цели был поставлен ряд задач:

- изучить биографию и творчество поэта;

- проанализировать стихи поэта, раскрыть своеобразие темы родины в творчестве поэта - земляка;

- провести исследование средств речевой выразительности, помогающих создать неповторимый облик малой родины;

- выяснить с помощью анкетирования, знакомы ли учащиеся нашей школы с творчеством поэта-земляка Е.А.Баратынского.

Актуальность исследования определяется значимостью данной проблемы для современной молодежи. Очень важно, чтобы нынешнее поколение не только созерцало красоту родного края (через поэзию прикасаемся к прекрасному), но и понимало, какую важную роль играет малая родина в жизни человека.

Методы исследования: изучение литературных источников, анализ, синтез, сравнение, интервьюирование.

Объект исследования: поэтическое творчество Е.А.Баратынского.

Предмет исследования: тема малой родины в творчестве поэта-земляка .

Практическая направленность: материалы исследования можно использовать на уроках литературы (как региональный компонент), при проведении внеклассных мероприятий, способствующих патриотическому воспитанию подрастающего поколения: на классных часах, тематических встречах, школьных вечерах.

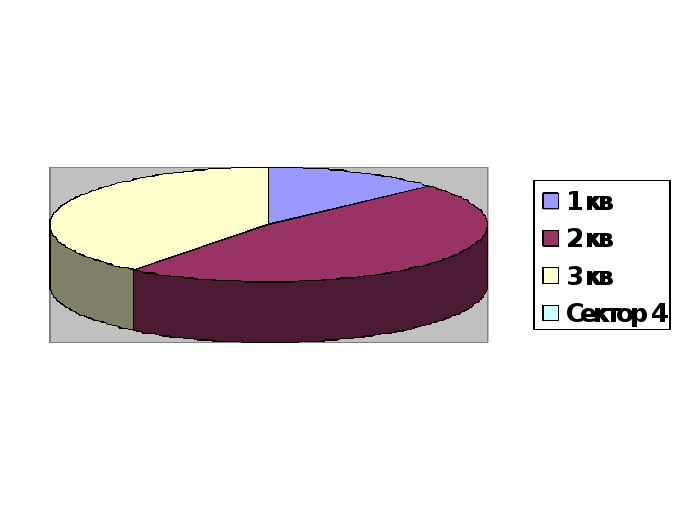

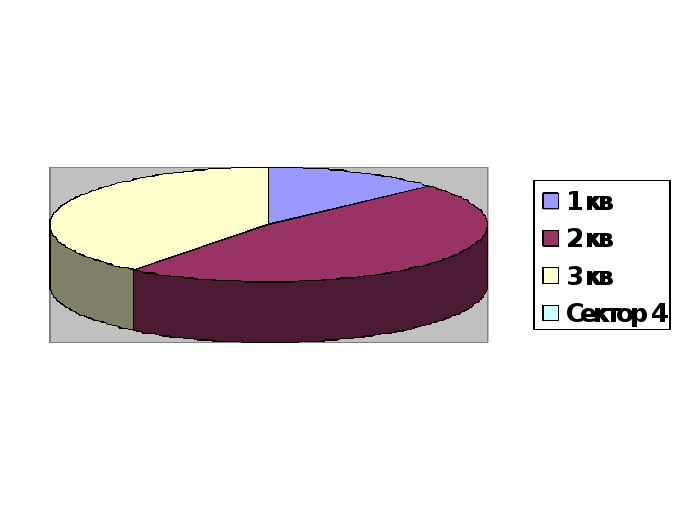

Мы провели анкетирование учащихся, чтобы выяснить, знакомы ли они с творчеством поэта-земляка Е.А.Баратынским, и его результаты отразили в диаграмме (Приложение 1).

Глава 1. Жизненный путь поэта-земляка.

В 19 веке в глубокой русской провинции, среди беспредельных степных просторов Тамбовщины образовался оазис русской культуры, поддерживавший тесные связи с лучшими умами своего времени:

…О край моих отцов! О мирное наследство!

Всегда присутственны вы в памяти моей…

Умётская земля питала многие таланты, она вдохновляла красотой своей природы известных людей. Один из них – замечательный поэт Пушкинской поры Евгений Абрамович Баратынский:

…Но мне увидеть было слаще

Лес на покате двух холмов

И скромный дом в садовой чаще,

Приют младенческих годов…

Евгений Баратынский родился и провел своё детство в дворянской усадьбе с таинственным названием Мара, сейчас это село Софьинка Умётского района.

Он родился 18 марта 1800 года в дворянской семье. История Мары такова. В 1797 году император Павел I за усердную службу братьев Баратынских – Богдана Андреевича и Абрама Андреевича - подарил им село Вяжля Тамбовской губернии с двумя тысячами душ крестьян. Через год сюда с женой Александрой Фёдоровной приехал Абрам Андреевич и занялся благоустройством усадьбы: был построен добротный дом, разбиты парки, появились пруды в обрамлении ухоженных деревьев… Пройдёт время, и поэт Евгений Баратынский воспоёт в стихах свою малую родину с её необыкновенной природой, вдохновлявшей его на создание произведений, которые до сих пор не оставляют читателей равнодушными.

Будущему поэту исполнилось всего 10 лет, когда умер его отец. Вскоре мальчика отправили в Петербург, в Пажеский корпус, откуда он был через некоторое время исключён за неблаговидный поступок: детская шалость обернулась трагедией, наложившей отпечаток на всю дальнейшую жизнь поэта. Большое участие в его судьбе принял родной дядя, брат отца, Богдан Андреевич Баратынский. Некоторое время племянник жил в его имении в Смоленской губернии.

Вынужденный через несколько лет пойти на военную службу, Евгений Баратынский в то же время всерьёз начал заниматься литературным творчеством. Первое стихотворение он написал на французском языке ещё в 12-летнем возрасте. На русском языке начал писать гораздо позже. В семье не было литературных традиций, а гувернёр-француз и дядька-итальянец помочь ему в освоении сложностей русской словесности не могли.

В Петербурге Евгений Баратынский познакомился с Антоном Дельвигом, который ввёл его в круг литераторов, помог преодолеть тяжёлое моральное состояние: исключение из Пажеского корпуса сопровождалось предписанием, запрещавшим Баратынскому поступать на какую-либо службу, кроме военной, и только рядовым. Для него, потомственного дворянина, солдатчина была не столько тяжела, сколько унизительна.

Литературная деятельность, общение с кругом поэтов в какой-то мере скрашивали нелёгкую судьбу молодого человека. Дельвиг, живший на одной квартире с Баратынским, помог ему напечатать первые стихи. Это было в 1819 году. Дружеские послания, мадригалы, эпиграммы – вот первые публикации Баратынского. Они много значили для него, помогли ему обрести себя, и он, на всю жизнь сохранивший благодарность Антону Дельвигу за дружескую поддержку, в одном из посланий к нему писал:

Ты помнишь ли, с какой судьбой суровой

Боролся я, почти лишённый сил?

Я погибал, - ты дух мой оживил

Надеждою возвышенной и новой.

Ты ввёл меня в семейство добрых муз…

Но вскоре общение с «семейством добрых муз» прерывается: Баратынского переводят в Финляндию, где он пять лет прослужил в пехотном полку. Это была, по сути, ссылка. Но годы, проведённые вне России, не пропали даром для Баратынского-поэта. Он написал немало произведений, свидетельствовавших о появлении в плеяде талантов ещё одного дарования. Современников поражала сила и зрелость стихов Баратынского.

Элегический жанр занимает ведущее место в творчестве поэта. А. С.Пушкин назвал его «нашим первым элегическим поэтом». «Баратынский – прелесть и чудо, - писал он. – После него никогда не стану печатать своих элегий». Особенно восхищала Пушкина элегия Баратынского «Признание», в которой наиболее удачно сочетаются тонкий лиризм и философская зрелость автора:

Не властны мы в самих себе

И, в молодые наши леты,

Даём поспешные обеты,

Смешные, может быть,

всевидящей судьбе.

Муза Баратынского – особая. Создавая её оригинальный портрет, убеждая нас, что «юноши, узрев её, за нею / Влюблённою толпой не побегут», поэт в то же время с чувством удовлетворения и гордости говорит о том, что «поражён бывает мельком свет / Её лица необщим выраженьем, / Её речей спокойной простотой». На эту «спокойную простоту» поэзии Баратынского обратил внимание А. С. Пушкин, назвавший собрата по перу «сердца верным знатоком»: «Баратынский принадлежит к числу отличных наших поэтов. Он у нас оригинален, ибо мыслит. Он был бы оригинален везде, ибо мыслит по-своему, правильно и независимо, между тем как чувствует сильно и глубоко» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч. В 10 т. Изд. 3-е. М., 1963 – 1966. Т. 7, с. 221).

Оригинальность мысли, глубокие и сильные чувства, отмеченные Пушкиным, составляют основу духовного наследия Баратынского.

Глава 2. Малая родина в творчестве поэта-земляка Е.А.Баратынского.

2.1. Мара в судьбе Е.А.Баратынского.

Природа малой родины воспринималась поэтом в качестве «истинного друга». Особое место в творчестве Баратынского занимают произведения, созданные в Маре. Здесь поэту всегда хорошо работалось, ни один приезд сюда не обходился без того, чтобы он не написал стихов. С любовью и радостью воспевал он «поля и мирные дубравы», «дом отеческий», «родные степи».

К сожалению, до наших дней сохранился только запущенный парк и родовой некрополь семьи Боратынских.

Родина... Отчизна... Отечество... Таинственный, но живой организм, очертания которого мы не можем отчётливо для себя определить, но связаны с ним навсегда. Именно Отечество наделило нас способностью мыслить, чувствовать, дало нам язык, литературу...

В Маре Баратынскому хорошо работалось. Ни один приезд сюда не обходился без того, чтобы он не написал стихов. К тамбовскому периоду творчества относятся стихотворения: «Песня» («Когда взойдёт денница золотая…»), «Не бойся едких осуждений», «Она», «Стансы» («Судьбой наложенные цепи…») и другие, датированные 1827 годом, когда поэт после долгих странствий посетил Мару вместе с женой и новорождённой дочерью.

С особенным чувством мы воспринимаем стихотворение «Стансы». Баратынский назвал его «Мара», но при публикации заголовок был изменён: возможно, редактору журнала «Московский телеграф», где в 1828 году были напечатаны стихи, не понравилось само слово «Мара» или он не знал, что оно значило, и появилось название «Стансы». Но суть произведения это не изменило. Перед читателем во всей красе предстают любимые поэтом места: «родные степи», которые он называет своей «начальной любовью»; «Лес на покате двух холмов / И скромный дом в садовой чаще - / Приют младенческих годов». Баратынский находит самые нежные, самые сокровенные слова, чтобы выразить чувства, охватившие его при свидании с Марой. На всём, что он увидел, поэт «в неге бездыханной» останавливает взгляд. И так сильна его любовь, переполнявшая сердце, что «судьбой наложенные цепи упали с рук…» («цепями» Баратынский называл своё пребывание в Финляндии).

В «Стансах» автор, с горечью восклицая: «Промчалось ты, златое время!», - рассказывает об отдельных эпизодах своей жизни. За годы разлуки с Марой он много узнал и увидел, он «наблюдал людское племя / И, наблюдая, восскорбил…». В то же время с чувством благодарности Баратынский вспоминает «братьев», имея в виду знакомых декабристов, и с душевной болью говорит:

…но сны младые

Соединили нас на миг:

Далече бедствуют иные,

И в мире нет уже других.

От всех бед, выпавших на его долю, «от насильственных судьбин» поэт вернулся в родные пенаты. Причём «молить хранительного крова» он пришёл не один:

Привёл под сень твою святую

Я соучастницу в мольбах –

Мою супругу молодую

С младенцем тихим на руках.

Может быть, впервые за долгие годы Баратынский почувствовал здесь, в Маре, душевное спокойствие, и, «о свете не тоскуя, / Предав забвению людей, / Кумиры сердца сберегу я / Одни, одни в любви моей».

Осенью 1833 года Е. А. Баратынский вновь посетил Мару. Теперь перед ним - уже другая картина, и не потому, что в 1827 году он приезжал в родные места весной, когда всё цвело и благоухало, а теперь - «В осенней наготе стояли дерева / И неприветливо чернели…». Дело не во времени года, а во времени вообще, которое ушло безвозвратно, унеся в небытие дорогих сердцу людей, оставив вместо прежних красот запустение.

И если в «Стансах» присутствуют возвышенные эпитеты, метафоры («Я вижу вас, родные степи»; «Степного неба свод желанный, / Степного воздуха струи»; «Я твой, родимая дуброва!»; «Привёл под сень твою святую…»), то в «Запустении» - мрачнее краски, отсутствует восторженное настроение: «Хрустела под ногой замёрзлая трава, / И листья мёртвые, волнуяся, шумели…». Далее картина становится ещё безотрадней: «С прохладой резкою дышал / В лицо мне запах увяданья…».

Поэт в задумчивости идёт знакомыми тропами, ищет и не находит следы прежней красоты, остались только «стези заглохшие»: любимая беседка разрушена, и даже величественный грот угрожает паденьем. Когда-то богатое, а теперь пришедшее в упадок родовое имение, навевает мысли о прошлом, об умершем в Москве и там же похороненном отце:

Давно кругом меня о нём умолкнул слух,

Прияла прах его далёкая могила,

Мне память образа его не сохранила,

Но здесь ещё живёт его доступный дух;

Здесь, друг мечтанья и природы,

Я познаю его вполне;

Он вдохновением волнуется во мне,

Он славить мне велит леса, долины, воды…

Тем и хороши родные места, что даже в запустении они сохраняют волнующую прелесть, дорогие сердцу образы: «У нескудеющих ручьёв / Я тень, священную мне, встречу». Мрачное настроение, овладевшее поэтом при виде картины запустения, сменяется, под влиянием воспоминаний, светлой печалью:

Что ж? пусть минувшее минуло сном летучим!

Ещё прекрасен ты, заглохший Элизей,

И обаянием могучим

Исполнен для души моей.

В Маре Е. А. Баратынский начал работу над поэмой «Цыганка». Это произведение стало своеобразным ответом некоторым журналистам, весьма нелестно отзывавшимся не только о сочинениях Баратынского, но и Пушкина.

2.2. Судьба имения Баратынских.

К сожалению, до наших дней усадьба в Маре не сохранилась. В разные годы предпринимались попытки её восстановления: в 1957 году архитектор В. Белоусов сделал первые обмеры наружных остатков стен разрушенных построек. Идею возрождения Мары вынашивал краевед А. Захаров, по инициативе которого было принято постановление облисполкома о восстановлении усадьбы как памятника русской культуры. Долгие годы никакой конкретной работы не проводилось.

В 1995 году на территории усадьбы работала научная экспедиция под руководством литературоведа из Мичуринска В. Андреева, которой большую помощь оказали художник и краевед В. Шпильчин, археолог В. Карпейкин, геодезист П. Кочетыгов, архитектор В. Езерский. На сельском кладбище был установлен надгробный памятник, как предполагает В. Андреев, - с одной из могил предков поэта. (См. подробнее в кн.: Андреев В. Е. Литераторы на Тамбовской земле. Мичуринск, 1988, с. 115 – 121).

27 октября 2000 года в помещении Софьинской средней школы Умётского района был открыт музей Е. А. Баратынского, в котором хранятся произведения поэта, копии документов, фотографии, рассказывающие о жизни и творчестве нашего знаменитого земляка. А 12 октября 2011 года в Тамбове, в сквере на пересечении улиц Карла Маркса, Мичуринской и Пензенской, ему был открыт памятник.

2.3. Многообразие мотивов в лирике поэта.

Е.А.Баратынский боготворил русскую природу и мечтал поселиться в сельском уединении. Мечтам поэта дано было осуществиться: он вышел в отставку, женился и поселился в уединенном сельском имении Мураново. Здесь возникли его лучшие строки, посвященные красоте русской природы, миру и гармонии, царящим в ней.

Для ранней лирики Баратынского характерно воспевание эпикурейских радостей жизни в кругу верных и веселых друзей. Они молоды, дружны, веселы, но также и благородны, и полны самых высоких достоинств молодости. Они не бездумно наслаждались жизнью, но и благодарили ее за свою молодость и веселье. Здесь нет ни грана подросткового цинизма или обиды на мир. Даже шалости у молодых друзей Баратынского добрые.

Со временем в поэзии Баратынского начинают звучать новые мотивы. Автор их задумывается о своем предназначении поэта и о великой миссии поэзии. Для него поэзия - алтарь, на который самые достойные возносят свои жертвы. Поэзия - универсальное знание о мире и самый чистый источник, к которому может припасть всякий страждущий.

2.4. Изобразительно-выразительные средства, помогающие раскрыть тему малой родины.

Чтобы создать поэтический образ родного края, поэт использует яркие изобразительные средства, которые помогают ему раскрыть неброскую красоту родного края. Природа воспринимается поэтом одухотворённой, способной сочувствовать и сопереживать человеку.

В его знаменитом творении «Весна, весна! Как воздух чист!» очень тонко передаются чувства и эмоции, настроение поэта.

С первых строчек открывается сила и глубина, переполняющая автора от увиденного им момента пробуждения природы. Чтение этих строчек переносит читателя на весенний луг и помогает пережить эмоциональный подъем и радость от прихода весны. Легкость, ритмичность стихотворения и простота фраз передают настроение Баратынского. Употребляя после многих фраз восклицательный знак, автор как бы передает читателю свое восхищение и радость души. «Шумят ручьи!», «Летают облака!» «Река ревет», «Слепит мне очи небосклон» - эти фразы показывают движение природы, а употребляемые здесь эпитеты «яркая вышина, заздравный гимн» подчеркивают торжественность обстановки.

Простота фраз, которые передают возвышенное состояние души поэта при виде стремительного пробуждения природы от зимнего сна, делают это произведение очень выразительным. Вместе с поэтом мы погружаемся в приятную атмосферу весеннего настроения. Яркие эпитеты, используемые по отношению к родной природе, восхищение песней жаворонка, силой реки, ломающей лед, журчанием ручья, вызывают высокие чувства и передают простоту натуры русского человека.

Восторг и ликование души поэта заставляет ощутить приход весны, передает в полной мере запахи и звуки, дает почувствовать ее яркие краски.

Выводы:

Изучив биографию поэта, познакомившись с его творчеством, посетив музей, изучив воспоминания и письма его современников, опубликованные в печати, переписку поэта и его друзей, архивные материалы, научную, исследовательскую и художественную литературу и материалы местной печати по данной теме, я сделал вывод, что малая родина действительно имела большое значение в его жизни и творчестве и необходимо возрождение усадьбы, началом которому может послужить установка памятника поэту на его малой родине в с.Софьинка Уметского района Тамбовской области. Место, где располагалась усадьба Мара.

Литература

З.Королёва «Е.А.Баратынский и тамбовская Мара». 2013.

Е.А.Потапова «Е.А.Боратынский и литературная Москва».

Ю.И.Колкер «Загадка Баратынского».

В.Пешков «Звезда разрозненной плеяды».

Электронные ресурсы:

http://www.proza.ru/2013/06/16/1862

http://www.rosimperija.info/post/38

http://www.tonnel.ru/?l=gzl&uid=1105&op=bio

https://ru.wikipedia.org/wiki

Результаты анкетирования по теме

"Знакомы ли вы с творчеством поэта-земляка Е.А.Баратынским?"

Строка 1. Знакомы с творчеством поэта - 5 человек (10%) Строка 2. Слышали, но не читали – 18 человек (36%)

Строка 3. Не знают такого поэта – 9 человек (18%)