СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

ЕГЭ. КАК ПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ ПО ИСХОДНОМУ ТЕКСТУ. Памятка выпускнику, выполняющему задание 2 части.

КАК ПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ ПО ИСХОДНОМУ ТЕКСТУ. Памятка выпускнику, выполняющему задание 2 части.

Просмотр содержимого документа

«ЕГЭ. КАК ПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ ПО ИСХОДНОМУ ТЕКСТУ. Памятка выпускнику, выполняющему задание 2 части.»

КАК ПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ ПО ИСХОДНОМУ ТЕКСТУ.

Памятка выпускнику, выполняющему задание части С ЕГЭ

Что такое проблема?

1. Первая часть (соответственно, 1-ый абзац) сочинения – формулировка одной из проблем, поставленных автором текста (желательно, самой главной).

Проблема — это сложный практический или теоретический вопрос, требующий решения, исследования, например: проблема сохранения окружающей среды, проблема смысла жизни, проблема связи языка и мышления и т.п.

Выделяют различные категории (виды) проблем.

Философские проблемы затрагивают самые общие особенности развития природы, общества, мышления. Социальные проблемы касаются устройства и жизни общества. Политические проблемы связаны с деятельностью государственной власти, партий или общественных групп. Экологические проблемы отражают взаимодействие человека и окружающей среды. Нравственные (этические) проблемы связаны с внутренними духовными качествами, которыми руководствуется человек, с определенными правилами поведения.

Определяя проблему, вы должны задуматься над тем, каким образом содержание текста касается вас, других людей, всего человечества. Помните, что описанная в тексте конкретная ситуация, факты чьей-либо биографии и т.п. — это иллюстрация, частный случай, пример проявления какой-либо абстрактной идеи, рассматриваемой автором. Поэтому формулируйте проблему так, чтобы она охватывала не только случай, рассмотренный в тексте, но и многие подобные ситуации.

Определяя проблему, важно понять, что можно с ней «сделать». Её можно обозначить следующим образом:

1) С помощью речевых клише: Автор NN коснулся такой-то проблемы. Уделил внимание какой-либо проблеме.

Можно: над какой-либо проблемой думать, работать. Какая-либо проблема возникает, встает, представляет интерес, заслуживает внимания, ждет решения. Поставить, выдвинуть, рассмотреть, изложить, обсудить, разрешить какую-либо проблему

Очень выигрышно проблему обозначить с помощью риторического вопроса, например,

Что такое настоящая дружба? Каких друзей можно назвать настоящими?

Над этими вопросами размышляет NN в своём очерке (рассказе, эссе и т. п.) или

Четь… Человеческое достоинство… Всегда ли нужно отстаивать их? Не лучше ли в

трудную минуту для своего собственного покоя, покоя близких людей промолчать,

спрятаться? Очень многие размышляли над этими вопросам, не оставили они равнодушными и NN, который остро и полемично рассматривает проблему чети и бесчестия в ...

Тебе поможет начать сочинения и такая фраза:

Проблема, обозначенная таким-то автором, заключается в следующем: …

2.Можно указать № предложения из текста или записать то предложение, в котором, по вашему мнению, содержится главная проблема, выдвинутая автором, прокомментировать её, отметив, что она сложная или трудная, глубокая, актуальная, злободневная, философская, политическая, нравственная и т. д.

Итак, надо быть внимательными при выявлении проблемы текста. Неправильно выделенная проблема ставит под удар содержание всего сочинения!

При выявлении проблемы можно использовать следующий прием:

Сформулируйте основную мысль автора в виде законченного предложения.

Подумайте, на какой вопрос отвечает это предложение.

Запишите этот вопрос, который и является формулировкой проблемы.

Например, автор текста убеждает нас в том, что знание истории помогает человеку лучше понимать события современности. Значит, соответствующая проблема может быть сформулирована следующим образом: Что дает человеку знание истории? или Почему человеку необходимо знать историю?

2. Что значит «прокомментировать» проблему?

Попробуй ответить на вопросы:

![]() Насколько актуально то, о чём пишет автор?

Насколько актуально то, о чём пишет автор?

![]() Кому и в каких ситуациях приходится сталкиваться с подобной проблемой?

Кому и в каких ситуациях приходится сталкиваться с подобной проблемой? ![]() По возможности коснись истории вопроса

По возможности коснись истории вопроса

![]() Постарайся передать содержание текста, но помни, что пишешь не изложение, а сочинение, поэтому постарайся передать идеи автора своими словами; можешь использовать отдельные цитаты, но не увлекайся ими.

Постарайся передать содержание текста, но помни, что пишешь не изложение, а сочинение, поэтому постарайся передать идеи автора своими словами; можешь использовать отдельные цитаты, но не увлекайся ими.

Следует отметить, что в этой части сочинения также возможны как минимум два способа изложения материала:

от частных фактов к формулировке проблемы. Например: «Начиная разговор на эту тему, автор буквально «наступает на больную мозоль». Действительно, кто из нас с подобным не сталкивался? На вопросы, которыми писатель предваряет свои размышления, тут же начинаешь мысленно отвечать: «И это случалось», «И это видели, а это, простите, и сами по глупости делали». А потом и себе задашь вопрос:

«Почему у нас такое творится, отчего происходит?» От невежества, глупости,

бескультурья? А может быть, оттого что не научились уважать личность другого человека? Ведь пакостник никогда не думает о том, что кто-то старался, вкладывал силы, душу. А. В. Даль как раз советует: «Всякую пакость к себе примени...»

от формулировки проблемы к комментарию. Например: «Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от дикости». Так сказал однажды великий русский поэт

А.С. Пушкин. Актуальна ли эта проблема в наше время? Многие ли могут оглянуться назад и с теплотой вспомнить то, что было в далеком прошлом, например в юности, в детстве? Именно о сказочной поре своего детства, о том времени, когда формируется характер и мировоззрение ребенка, закладываются те основы, с которыми ему придется жить в будущем, и рассуждает Ю. Нагибин в своем тексте».

Можно также воспользоваться речевыми клише: «Размышляя над актуальной во все времена (актуальной особенно в наше время, злободневной, философской, глубокой, главной, общественно значимой, вечной, важной, общечеловеческой) автор обращается (к фактам из своей жизни рассказывает историю NN, использует примеры из классической литературы, приводит высказывания такого-то и пр.)

Можно выделить два типа комментария.

Текстуальный комментарий представляет собой объяснение текста, следование за автором в раскрытии проблемы.

Конкретизировать содержание комментария можно с помощью следующих вопросов:

Как, на каком материале автор раскрывает проблему?

На чем заостряет внимание? Почему?

Какие имена (факты, события) упоминает автор? Для чего?

Какие эмоции автора выражены в тексте?

Как выражено отношение автора к изображаемому? В чем это проявляется?

Какие средства выразительности помогают выявить авторское отношение к проблеме?

При концепционном комментарии в центре внимания интерпретация проблемы текста, ее актуальность, столкновение различных мнений поданному вопросу и т.п. Найди ответы на следующие вопросы:

К какому типу принадлежит эта проблема? (Социальная, философская, экологическая, нравственная и т.п.)

Актуальна ли эта проблема в наши дни? В чем ее значимость для общества?

Как часто мы сталкиваемся с этой проблемой? Касается ли она каждого из нас или только людей определенного возраста, рода занятий и т.п.?

Почему эта проблема привлекла внимание автора?

Какой аспект (какую сторону) этой проблемы рассматривает автор?

К каким выводам автор подводит читателя?

Следует помнить, что в любом случае комментарий должен опираться на прочитанный текст.

Поскольку комментарий обычно располагается после формулировки проблемы, логично строить его так, чтобы он подводил читателя к позиции автора. В этом случае можно использовать логический переход: Таким образом, позиция автора заключается в том, что...

Часто повествование в тексте ведётся от первого лица. В этом случае следует обратить особое внимание на разграничение понятий «автор» и «рассказчик». Автор может сделать рассказчиком кого угодно, в том числе и самого себя. Но в композиции словесного произ- ведения даже самый близкий образу автора образ рассказчика все же останется образом рассказчика. Ни в коем случае не отождествляйте образ рассказчика с образом автора! В частности, «я» в повествовании - всегда «я» рассказчика, но не автора.

Смешение понятий «автор» и «рассказчик» может привести к фактической ошибке

В комментарии уместны небольшие цитаты, показывающие, что учащийся легко ориентируется в тексте и подтверждает свои выводы словами автора. Однако подменять комментарий пересказом или сплошным цитированием нельзя.

Как выявить позицию автора?

Как выявить позицию автора?

Позиция автора - это вывод, к которому приходит автор, раздумывая над какой-либо проблемой.

Если проблема текста формулируется в виде вопроса, то позиция автора — это ответ на вопрос, поставленный в тексте. Для того чтобы выявить позицию автора, постарайтесь ответить на следующие вопросы: «Что хотел сказать своим читателям автор, создавая текст?», «Как автор оценивает описываемую конкретную ситуацию, поступки героев?»

Авторская позиция может быть явной, когда в тексте дается прямая оценка описанных фактов, событий, звучит призыв к читателю. Но нередко бывает, что позиция автора прямо не выражена. Тогда ее выявление требует умения видеть скрытый смысл, понимать иронию, раскрывать сложные метафоры и т.д.

Еще одна сложность состоит в разграничении позиции автора и героя-рассказчика. Заметим, что если герой совершает дурные поступки или высказывает мысли, противоречащие общепризнанным нормам морали, то автор скорее всего не одобряет такого героя и его отношение к жизни.

Сформулировать позицию автора помогут типовые конструкции:

Позиция автора такова:...

Автор считает, что...

Автор стремится донести до читателя мысль о том, что...

Автор убеждает нас в том, что...

В тексте доказывается мысль о том, что...,

Основная мысль текста заключается в том, что...

Хотя позиция автора не выражена явно, логика текста убеждает читателя в том, что...

Следует помнить, что в любом случае комментарий должен осуществляться с опорой на прочитанный текст.

Конкретизировать содержание комментария можно с помощью следующих вопросов:

Как, на каком материале автор раскрывает проблему?

На чем заостряет внимание?

Какие аспекты проблемы рассматриваются в тексте?

Какие эмоции автора выражены в тексте?

Как выражено отношение автора к изображаемому?

Какие средства выразительности помогают выявить авторское отношение к проблеме?

Комментарий представляет собой логический переход от формулировки проблемы к изложению авторской позиции по данной проблеме.

Чтобы отличить комментарий от пересказа, нужно помнить следующее. Пересказывая, мы говорим о том, что делают герои, а комментируя, мы говорим о том, что делает автор.

Позиция автора публицистического текста обычно выявляется довольно просто. Значительно труднее определить авторскую точку зрения художественного текста. И тут на помощь придёт хорошее знание изобразительно-выразительных средств речи, так как именно через их анализ мы можем определить отношение автора к своим героям, к заявленной им проблеме.

Можно написать:

«Невозможно не согласиться с точкой зрения автора на (указываем проблему)»

Если ты не согласен с авторской позицией, выражай своё несогласие очень корректно. Например так: «При всём моём уважении к авторской точке зрения. (или к мыслям NN о

…), я всё-таки позволю себе высказать собственное видение этой проблемы (или я попытаюсь опровергнуть его мнение).»

Комментируя авторскую позиции, можно воспользоваться и такими оборотами:

Автор

посвящает свою статью;

полемически заостряет проблему;

эмоционально воздействует на читателя;

делает читателя своим союзником;

образно воссоздаёт картину происходящего (изображаемого);

раскрывает сущность поставленных проблем;

точно формулирует мысль;

заставляет читателя задуматься над проблемой;

показывает злободневность рассматриваемой им проблемы;

пытается найти причины негативных (позитивных) явлений;

убеждает читателя в правоте своей позиции;

пытается найти в читателе единомышленника;

ставит ряд нравственных вопросов, требующих немедленного разрешения;

пишет интересно и ново о старых проблемах;

говорит с тревогой о наболевших проблемах;

открыто заявляет о своей гражданской позиции по отношению к …

4. Как аргументировать свою позицию?

Аргументация - это приведение доказательств, объяснений, примеров для обоснования какой-либо мысли перед слушателями (читателями) или собеседником.

Аргументы - это доказательства, приводимые в поддержку тезиса: факты, примеры, утверждения, объяснения - словом, все, что может подтвердить тезис.

Тезисом в сочинении ЕГЭ является авторская позиция по рассматриваемой проблеме. Аргументы ученика должны подтвердить или опровергнуть мнение автора.

Существуют различные виды аргументов (логические, психологические, иллюстративные).

Логические аргументы - это доводы, апеллирующие к человеческому рассудку, к разуму. К ним относятся:

научные аксиомы;

положения законов и официальных документов;

законы природы, выводы, подтвержденные экспериментально;

заключения экспертов;

цитаты из авторитетных источников;

показания очевидцев;

статистические данные;

примеры из жизни или художественной литературы.

Психологические аргументы - это доводы, которые вызывают у адресата определенные чувства, эмоции и формируют определенное отношение к описываемому человеку, предмету, явлению. К ним относятся:

эмоциональная убежденность пишущего;

ссылки на авторитетные источники (цитаты, афоризмы, пословицы);

примеры, вызывающие эмоциональный отклик адресата;

указание на положительные или негативные последствия принятия тезиса автора;

апелляция к общечеловеческим нравственным ценностям (сострадание, совесть, честь, долг и т.д.).

Иллюстративные аргументы. Важным элементом аргументации являются иллюстрации, т.е. примеры, поддерживающие аргумент.

| Тезис Аргумент 1 Иллюстрации к аргументу 1 Аргумент 2 Иллюстрации к аргументу 2 Вывод | Речь человека - это показатель его интеллектуального и нравственного развития. Действительно, порой речь «скажет» о человеке больше, чем лицо, одежда и многое другое. Например, среди моих близких друзей нет таких, чья речь была бы пересыпана грубыми словами. Я убежден, что каждое такое слово несет в себе «отрицательный заряд». Да и кому хотелось бы услышать от близкого человека что-либо, оскорбляющее слух? Правоту автора подтверждает и опыт художественной литературы. Не случайно писатели всегда рассматривали речь персонажа как важнейший способ выявления его характера. Вспомним хотя бы Порфирия Головлева - героя романа М.Е. Салтыкова- Щедрина «Господа Головлевы». Иудушка (таково его прозвище!) вовсе не сквернословит, напротив, на каждом шагу сыплет «ласковыми», уменьшительными словами (капустка, лампадка, маслице, маменька). Однако во всей его речи проявляется лицемерная душонка человека, для которого нет ничего дороже денег и собственности. Таким образом, ничто не охарактеризует человека лучше, чем его речь. |

При опровергающей аргументации возможны два варианта:

вы подбираете два аргумента, опровергающие истинность позиции автора, а в заключении формулируете контртезис (мысль, противоположную авторской);

формулируя собственную позицию по проблеме, пишущий выдвигает контртезис и

доказывает его истинность двумя аргументами.

В этой части работы вы должны строго следовать правилам построения текста- рассуждения

. Цель аргументации — убедить в чем-либо, укрепить или изменить мнение. Для этого используется логически стройная система доказательств.

Типичное (полное) рассуждение строится по схеме, в которой выделяются три части:

тезис (положение, которое надо доказать);

аргументация (доказательства, доводы);

вывод (общий итог).

Однако следует помнить, что от вас требуется не просто сформулировать позицию автора, а показать его мнение по выделенной и прокомментированной вами проблеме.

Тезис — это главная мысль автора текста, которую необходимо обосновать, доказать или опровергнуть. Аргументы — это доказательства, приводимые в поддержку тезиса: факты, примеры, утверждения, объяснения — словом, все, что может подтвердить тезис. От тезиса к аргументам можно поставить вопрос «Почему?», а аргументы отвечают: «Потому что...». Различают аргументы «за» (свой тезис) и аргументы «против» чужого тезиса. Таким образом, если вы согласны с позицией автора, то его и ваш тезис совпадают. Обратите внимание на то, что вы должны постараться не повторять доводы автора, использованные в тексте, а привести свои.

Типичная ошибка всех пишущих сочинение заключается в том, что если вы поддерживаете позицию автора, то нет смысла анализировать его аргументы. Такая работа не предусмотрена условием задания, а значит, не нужно тратить на нее драгоценного времени. Аргументы «за» должны быть:

правдивыми, опираться на авторитетные источники;

доступными, простыми, понятными;

отражающими объективную реальность, соответствующими здравому смыслу. Критерий 4 гласит: Экзаменуемый выразил свое мнение по сформулированной им проблеме, поставленной автором текста (согласившись или не согласившись с позицией автора), аргументировал его (привел не менее 2 аргументов, один из которых взят из художественной, публицистической или научной литературы)

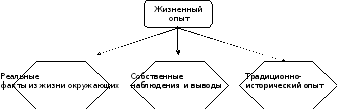

Попробуем разобраться, что можно считать жизненным опытом, а что – читательским?

Приводя аргументы из жизни окружающих, ты можешь написать:

Помню, как-то мама (отец бабушка, друг, знакомый и т. д.) рассказывали, как…

Мне кажется, этот случай убеждает нас в том, что (вспомни, какую авторскую позицию ты обозначил, покажи, что данный пример является её доказательством).

Если приводишь в качестве аргумента собственные выводы и наблюдения. Можешь воспользоваться такими фразами:

Конечно, мой жизненный опыт пока очень небольшой, но тем не менее нечто подобное было и в моей жизни:

ИЛИ: Несмотря на мой довольно скромный жизненный опыт, я вспоминаю похожую ситуацию, когда я (мой друг, одноклассник, знакомый) …

Традиционно-исторический опыт позволяет сослаться на авторитетное мнение какого-либо выдающегося человека, что сделает твою аргументацию довольно сильной.

Ссылки на авторитет. Убеждающему часто выгодно обратиться к «третьей стороне» — сослаться на мнение авторитетного общественного деятеля, ученого, специалиста в какой- либо области, упомянуть пословицу, поговорку, аппелируя к народной мудрости. Сила таких аргументов состоит в том, что, используя их, мы обращаемся к коллективному запасу знаний, который всегда больше, чем у отдельных лиц.

«Третья сторона» может быть конкретным или обобщенным лицом, а также группой лиц. Имени лица обычно сопутствуют добавочные характеристики: известный русский писатель, выдающийся ученый, философ и т.п. Например: Выдающийся борец за гражданские права Мартин Лютер Кинг учил, что...; Гениальный русский ученый Д. И. Менделеев однажды сказал, что...; Еще Петр 1 говорил, что...; Любой историк скажет вам, что...; Большинство врачей считают, что...; Как установлено японскими учеными... и т. п.

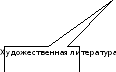

Теперь о читательском опыте.

Обращение к читательскому опыту – сильнейший аргумент сочинения. Но обращаться к нему нужно в том случае, если ты хорошо помнишь и автора книги, и само произведение, чтобы избежать фактических ошибок.

Например: Что значит быть высоконравственным человеком? Мне кажется, нравственный человек – это тот, кто стремиться к тому, чтобы стать лучше, не причинять боли другим людям. Примеров стремления «быть вполне хорошим» очень много в русской классической литературе. Вспомним героев романа»Война и мир» Льва Николаевича Толстого. Андрей Болконский, Пьер Безухов, Наташа Ростова…Все они стремились стать лучше, добрее, чище…

Когда вы будете обращаться к русской классической литературе, запомните такое правило: не допускайте выражений типа Александр Пушкин, или, говоря, допустим, о

М. И. Цветаевой, нельзя назвать её Марина; говоря о героях литературного произведения, именуйте их так, как это делает автор (Евгений Базаров, но не Женя, Татьяна Ларина, но не Таня, Катерина (из «Грозы»), но не Екатерина. Необходимо соблюдать корректность и точность, иначе вы потеряете баллы по критериям К 11, К 12.

При работе с той частью сочинения, в которой вы будете приводить аргументацию своего мнения, можно воспользоваться такой схемой:

Я думаю, что проблема, затронутая автором, является очень (значимой. актуальной, злободневной, острой и т. д.), поскольку многим приходится в жизни сталкиваться с подобными явлениями (вопросами, событиями, людьми)

Действительно, каждый

,

Так как, во –первых,

Во-вторых,

.

И наконец, . Таким образом,

Используйте в сочинении вводные слова и предложения, отражающие вашу точку зрения: на мой взгляд, я убеждён, мне кажется, по моему мнению, несомненно, не вызывает сомнении;, возможно, я, ошибаюсь, но позволю себе высказать собственноё видение проблемы и др.

Можно воспользоваться и такими выражениями:

NN открыл для меня новый взгляд на проблему…, помог мне по0новому взглянуть на…. Словно повторил мои мысли о…, выразил близкие мне чувства о… и т. д.

Закончив ту часть сочинения, в которой ты приводил собственную аргументацию, выражая согласие или несогласие с позицией автора, НЕ ЗАБУДЬ СДЕЛАТЬ ВЫВОД, НАПИСАТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЕ К СОЧИНЕНИЮ.

Возможны различные варианты композиции сочинения. Однако строить работу лучше всего в соответствии с теми критериями, по которым ее будут проверять:

Вступление.

Формулирование проблемы.

Комментарий.

Авторская позиция.

Ваше мнение (согласие/несогласие с позицией автора).

Первый аргумент.

Второй аргумент.

Вывод.

Все части работы должны быть взаимосвязаны, плавно перетекать одна в другую. Для этого необходимо определить ход развертывания мысли, продумать логические переходы между частями. Каждую часть следует начинать с новой строки. Отсутствие связок между абзацами - типичный недочет сочинений, за который снимают баллы по критерию К5. Кроме того, к типичным ошибкам относятся отступления от Темы, несоразмерность частей, нарушение последовательности изложения мыслей, отсутствие связи между предложениями.

Работаем над вступлением

Важно помнить, что основная цель вступления - подвести к формулировке проблемы. Это можно сделать различными способами.

Проблемный вопрос.

Может ли компьютер заменить книгу? Такова проблема, которая привлекла внимание

автора.

Общие сведения об обсуждаемой проблеме.

Развитие человеческой цивилизации уже давно перешагнуло тот рубеж, за которым осталось гармоничное сосуществование природы и человека. Сегодня, когда загрязняются вода и воздух, пересыхают реки, исчезают леса, гибнут животные, люди с тревогой смотрят в будущее и все чаще задумываются о трагических последствиях своей деятельности. Текст В.Пескова также посвящен проблеме экологии...

Ссылка на авторитетное мнение по вопросу, близкому к обсуждаемой проблеме. Психологи утверждают, что зависимость от телевидения - это настоящая болезнь многих членов современного общества. Действительно, каждому из нас трудно представить свою жизнь без телевизора. Какую же роль играет телевидение в жизни человека? Что приносит телевизор в наш дом - благо или зло? Над этой проблемой задумался В. Солоухин.

Обращение к читателю с целью вызвать в его памяти определенные жизненные ситуации, связанные с проблемой текста.

Приходилось ли вам молча проходить мимо распоясавшихся молодых парней, сквернословящих в общественных местах? Вспомните: всегда ли вы одергивали людей, обижающих того, кто моложе или слабее? Конечно, в жизни каждого из нас были„ случаи, когда нужно было вмешаться, заступиться, помочь, однако мы предпочли спо- койное бездействие. Проблему равнодушного отношения людей к окружающему их злу поднимает автор.

Создание определенного эмоционального настроя.

Впечатления детства, наверное, одни из самых дорогих и значимых воспоминаний в человеческой жизни. Места, с которыми связано становление личности, навсегда остаются в памяти, и мы не однажды мысленно возвращаемся в этот мир, расцвеченный яркими красками. Какую же роль играет в жизни человека память о родном доме, о родине? Над этой проблемой размышляет автор.

Описание чувств, мыслей, впечатлений, которые возникли после чтения текста. Прочитав текст Ф.Искандера, я вспомнил все лучшие моменты своего детства: поездки с друзьями за город, победы на спортивных соревнованиях, лето в лагере отдыха... Сколько светлых детских воспоминаний хранит память! Почему детство особо значимо для человека? Какую роль играет детство в жизни каждого из нас? Эта проблема привлекла внимание автора.

Цитата из исходного текста (или другого источника), связанная с рассматриваемой проблемой.

«Можно ли представить современный мир, лишенный печатного знака?» - пишет Юрий

Бондарев, приглашая своих читателей к размышлению над проблемой значения книги в

жизни человека и общества.

Прочитав текст Дмитрия Сергеевича Лихачева, я невольно вспомнил знаменитую фразу Сократа: «Заговори, чтоб я тебя увидел», ~ поскольку в центре внимания автора проблема речи как отражения личности человека.

Обращение к фактам биографии автора, его взглядам, убеждениям.

Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, литературовед и общественный деятель, в своих выступлениях и публицистических произведениях всегда заявлял, что духовная и материальная культура - это высшая ценность жизни. В приведенном тексте затрагивается проблема, выдвинутая именно Д. С. Лихачевым, ~ проблема экологии культуры.

В любом случае вступление не должно быть очень объемным, должно быть органично связано с содержанием основной части по смыслу и стилистически.

Работаем над заключением

Как и вступление, заключение должно быть органично связано с основным текстом. Приведем различные способы оформления заключения.

Обобщение основных мыслей автора - самая типичная и логичная концовка сочинения.

Таким образом, А.Лиханов поднимает проблему, важную для каждого из нас, призывает сохранять детство в душе, не оставлять в прошлом радостное, по-детски непосредственное восприятие жизни. А ведь окружающий мир поистине прекрасен. Просто, взрослея, люди часто забывают об этом.

Вопросительное предложение, в том числе риторический вопрос, в конце сочинения также возвращает читателя к проблеме текста, подчеркивая ее актуальность. Художественная литература дарит нам несметные сокровища человеческого духа! Разве имеет право кто-либо из нас отказываться от этого бесценного дара?

Призыв, обращение к читателю.

Итак, перед тем как включить телевизор и погрузиться в чудесный, но ненастоящий мир, подумайте о том, нет ли вокруг вас людей, которые нуждаются в утешении, помощи, просто в добром живом слове. Вспомните: вас окружает подлинный мир, полный звуков, красок, ощущений. Подумайте: кем вы хотите быть - творцом своей жизни или просто зрителем?

Использование цитаты.

Следует помнить, что далеко не каждая цитата будет уместна в заключении. Это должно быть высказывание, достаточно полно выражающее мысли автора. Уместно использование небольшого фрагмента, который содержит ключевые слова

текста, или цитаты из другого источника, точно отражающей позицию автора исходного

текста.

В заключение я хочу снова обратиться к мысли древнегреческого философа Сократа. Итак, заговори со мной, мой новый собеседник, чтобы я тебя увидел, чтобы я понял, что ты за человек и чего мне ждать от тебя!

А В ЗАКЛЮЧЕНИЕ несколько полезных советов.

Не следует переписывать предложения из задания В8, посвященного средствам выразительности исходного текста. Помните, что текст этого задания напечатан в материалах для экспертов, проверяющих сочинение, и переписанные предложения исключаются при подсчете слов (рекомендуемый объем сочинения - не менее 150 слов).

В сочинении не нужно специально анализировать использованные в тексте средства выразительности (тем более что это уже сделано в задании В8). В комментарии можно обратить внимание на особенно яркие или настойчиво повторяющиеся языковые средства, привлекающие внимание читателя к основным мыслям текста, однако простое перечисление использованных автором приемов («Автор мастерски использует ряды однородных членов» и т.п.) не только не украшает работу, но и нарушает логику развертывания мысли.

Проверьте, правильно ли вы записали фамилию автора. К сожалению, в сочинениях нередко искажаются фамилии даже известных писателей и публицистов. /

Будьте осторожны при определении жанра текста: не торопитесь называть его

«рассказом» или «статьей», поскольку вы можете допустить фактическую ошибку. Лучше использовать слова текст, фрагмент, отрывок.

При формулировании проблемы и авторской позиции старайтесь избегать сложных авторских метафор. Лучше высказать соответствующие мысли своими словами.

Не обязательно указывать стиль речи, к которому относится текст. Обычно предложения типа Текст относится к публицистическому стилю, что называется,

«повисают в воздухе», остаются не связанными с последующими мыслями сочинения. Гораздо реже встречаются оправданные упоминания о стиле речи, когда стилевая форма текста связывается с его содержанием: Автор не случайно обращается к публицистическому стилю, поскольку его волнует такая социальная проблема, как...

1. Если вы используете авторский неологизм, обязательно заключайте его в кавычки, иначе в вашем тексте это слово будет смотреться как грамматическая ошибка.

Соблюдайте этические нормы: не используйте грубых, бранных, жаргонных слов (Я не понимаю, как можно вестись на подобную ерунду, и т.п.), воздержитесь от оскорблений (Могу привести в пример мою одноклассницу, отличающуюся редкой тупостью), не будьте излишне категоричны, высокомерны, не хвастайтесь. Помните, что этическая корректность отдельно оценивается экспертом.

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком и только черной гелевой

пастой. Эксперты проверяют сканированные копии работ. Текст, написанный шариковой ручкой, при сканировании теряется.

УДАЧИ!!!

Литература

Л.К. Колесникова Рекомендации для старшеклассников по написанию сочинения части«С» единого государственного экзамена

А. Г. Нарушевич Основные требования к сочинению. Выявление проблемы текста. Что такое комментарий? Трудности выявления авторской позиции. Способы аргументации в сочинении ЕГЭ по русскому языку.

«Русский язык». № 24, 2007.

Логинова. Рекомендации к выполнению части С ЕГЭ

Н. А. Борисенко, А. Г. Нарушевич, Н. А. Шапиро Требования к содержанию части С на ЕГЭ по русскому языку Способы выявления проблемы текста и авторской позиции.

Комментирование как аналитико-синтетическая работа с текстом. Русский язык, №22, 2008 год

Л.Л. Соколова.

Готовимся к ЕГЭ. Алгоритм написания сочинения по русскому языку (С1)

Исходный текст

В детстве я ненавидела утренники, потому что к нам в садик приходил отец. (2) Он садился на стул возле ёлки, долго пиликал на своём баяне, пытаясь подобрать нужную мелодию, а наша воспитательница строго говорила ему : «Валерий Петрович, повыше!»

(3) Все ребята смотрели на моего отца и давились от смеха. (4) Он был маленький, толстенький, рано начал лысеть, и, хотя никогда не пил, нос у него почему-то всегда был свекольно-красного цвета, как у клоуна. (5) Дети, когда хотели сказать про кого-то, что он смешной и некрасивый, говорили так: «Он похож на Ксюшкиного папу!»

(6) И я сначала в садике, а потом в школе несла тяжкий крест отцовской несуразности. (7) Все бы ничего (мало ли у кого какие отцы!), но мне было непонятно, зачем он, обычный слесарь, ходил к нам на утренники со своей дурацкой гармошкой. (8) Играл бы себе дома и не позорил ни себя, ни свою дочь! (9)Часто сбиваясь, он тоненько,

по-женски, ойкал, и на его круглом лице появлялась виноватая улыбка. (10)Я готова была провалиться сквозь землю от стыда и вела себя подчёркнуто холодно, показывая своим видом, что этот нелепый человек с красным носом не имеет ко мне никакого отношения.

(11)Я училась в третьем классе, когда сильно простыла. (12)У меня начался отит. (13 ) От боли я кричала и стучала ладонями по голове. (14) Мама вызвала скорую помощь, и ночью мы поехали в районную больницу (15) По дороге попали в страшную метель, машина застряла, и водитель визгливо, как женщина, стал кричать, что теперь все мы замёрзнем. 16) Он кричал пронзительно, чуть ли не плакал, и я думала, что у него тоже болят уши. (17) Отец спросил, сколько осталось до райцентра (18)Но водитель, закрыв лицо руками, твердил : «Какой я дурак!» (19) Отец подумал и тихо сказал маме: «Нам потребуется всё мужество!» (20) Я на всю жизнь запомнила эти слова, хотя дикая боль кружила меня, как метель снежинку. (21) Он открыл дверцу машины и вышел в ревущую

ночь.

(22) Дверца захлопнулась за ним, и мне показалось, будто огромное чудовище, лязгнув челюстью, проглотило моего отца. (23) Машину качало порывами ветра, по заиндевевшим стеклам с шуршанием осыпался снег. (24) Я плакала, мама целовала меня холодными губами, молоденькая медсестра обречённо смотрела в непроглядную тьму, а водитель в изнеможении качал головой.

(25) Не знаю, сколько прошло времени, но внезапно ночь озарилась ярким светом фар, и длинная тень какого-то великана легла на моё лицо. (26) Я зажмурилась и сквозь ресницы увидела своего отца. (27) Он взял меня на руки и прижал к себе. (28) Шёпотом он рассказал маме, что дошёл до райцентра, поднял всех на ноги и вернулся с вездеходом.

(29) Я дремала на его руках и сквозь сон слышала, как он кашляет. (30) Тогда никто не придал этому значения. (31) А он долго потом болел двусторонним воспалением лёгких.

(32) ...Мои дети недоумевают, почему, наряжая ёлку, я всегда плачу. (33) Из тьмы минувшего ко мне приходит отец, он садится под ёлку и кладёт голову на баян, как будто украдкой хочет увидеть среди наряженной толпы детей свою дочку и весело улыбнуться ей. (34) Я гляжу на его сияющее счастьем лицо и тоже хочу ему улыбнуться, но вместо этого начинаю плакать. (По Н. Аксёновой)

Алгоритм написания сочинения- рассуждения по русскому языку ( С1)

| 1 | Постановка проблемы | Почему мы не всегда понимаем наших родителей? Почему стыдимся проявления их глубоких чувств к нам? В своем тексте Н.Аксенова поднимает проблему непонимания детьми самоотверженной родительской любви. |

| 2 | Комментарий к поставленной проблеме | Проблема, затронутая автором, актуальна во все времена. Не зря ее относят к разряду «вечных». Трудны взаимоотношения родителей и детей, когда последние не понимают, а зачастую и не хотят понять и принять близких такими, какие они есть. |

| 3 | Позиция автора | Автор с горечью отмечает, что очень часто дети проявляют душевную черствость, даже жестокость по отношению к самым родным и любящим людям. Героиня текста ведет себя «подчёркнуто холодно» со своим отцом, стыдится его. Самого близкого человека называет «этот нелепый человек с красным носом», «клоун с дурацкой гармошкой». Героиня, жалея саму себя, вынуждена нести «тяжкий крест отцовской несуразности». Н.Аксенова считает, что без осознания ценности родительской любви невозможно достичь понимания. |

| 4 | Собственная позиция | Я полностью согласна с автором текста. Родители часто страдают от того, что мы отдаляемся от них, не доверяем свои мысли, обижаем невниманием. Осознание родительской самоотверженной любви приходит иногда слишком поздно, когда уже нельзя попросить прощения и улыбнуться в ответ. Это чувство раскаяния испытано героиней текста: «Я гляжу на его сияющее счастьем лицо и тоже хочу ему улыбнуться, но вместо этого начинаю плакать». И дети выросшей героини рассказа с недоумением смотрят на нее, не понимая свою мать. |

| 4 а) | Аргумент (из жизненного опыта) | Память обычно сохраняет счастливые и радостные моменты жизни. Мне приятно вспоминать улыбающиеся лица своих родителей, думать об этом, писать. Но я знаю, что мой отец не забудет резких слов, которые я говорила ему много раз, я знаю, |

| | | что моя мама остро переживает из-за перепадов моего настроения. Мои родители любят меня всем сердцем, терпеливо перенося трудности моего взросления. |

| 4 б) | Литературный аргумент | Проблема непростых взаимоотношений родителей и детей нашла свое отражение в литературе. Об этом писали и Л.Н.Толстой, и И.С.Тургенев, и А.С.Пушкин. Я же хочу обратиться к пьесе А.Вампилова «Старший сын», где автор показывает отношение детей к своему отцу. И сын, и дочь откровенно считают своего отца неудачником, чудаком, равнодушно относятся к его переживаниям и чувствам. Отец все молчаливо сносит, находит оправдания всем неблагодарным поступкам детей, просит их только об одном: не оставлять его одного. Главный герой пьесы видит, как на глазах разрушается чужая семья, и искренне пытается помочь добрейшему человеку- отцу. Его вмешательство помогает пережить тяжелый период в отношениях детей к близкому человеку. «Вы все – мои самые лучшие дети»,- растроганно говорит отец, обнимая и «старшего сына». |

| 5 | Вывод (заключение) | Как важно вовремя сказать о своей любви к самым родным людям, как важно задержаться на миг, чтобы подарить улыбку маме, теплые слова папе… Мы должны относиться к своим родителям так, чтобы не жалеть и не раскаиваться, как героиня текста, когда будет поздно. Для этого недостаточно послушания и уважения, для этого необходима наша бескорыстная и самоотверженная любовь |

Сочинение-рассуждение (часть С). Опорная схема.

1.ФОРМУЛИРУЕМ ПРОБЛЕМУ

Можно (И ЭТО ВЫИГРЫШНЕЕ!) начать сочинение с риторического вопроса.

Например: «Какими должны быть отношения взрослых и молодёжи, отцов и детей? Мне кажется, именно эта проблема является самой значимой в тексте NN.» Можно назвать проблему: «Взяточничество… Испокон веков, наверное, существовала эта проблема: тот, у кого власть и деньги, если он нечист на руку, вынуждал зависимого от него человека дать взятку. На мой взгляд, проблема взяточничества, проблема зависимости слабого от сильного самая значимая во фрагменте, написанном великим Гоголем». ОБРАТИ ВНИМАНИЕ, ЧТО В ПЕРВОЙ ЧАСТИ ТЫ ФОРМУЛИРУЕШЬ ОДНУ ИЗ ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОЖЕННОГО

ТЕКСТА. Слово «проблема» или вопрос» должны прозвучать в этой части сочинения. Можно в этой же части работы воспользоваться и такими фразами:

В данном тексте автор поднимает проблему... Автор затрагивает важную проблему...

Что такое...?(В чем заключается...? Какую роль в жизни человека играет...?) Эту важную проблему поднимает автор.

2. КОММЕНТИРУЕМ ПРОБЛЕМУ

Вопрос о… (обозначь проблему иными словами, нежели это было в первом абзаце) никого не может оставить равнодушным, он в большей или меньшей степени касается каждого из нас. Проблема, выдвинутая (поднятая, обозначенная и т. д.) NN (укажи автора), особенно актуальна (злободневна, важна, существенна) в наши дни, потому что …

Повествователь рассуждает над поднятым им вопросом не отстраненно, чувствуется его заинтересованность в том, о чём он пишет. Его отношение к важному вопросу бытия ощущается во взволнованной, эмоциональной манере письма (приведи примеры), в стремлении сделать читателя своим единомышленником.

3. ВЫЯВЛЯЕМ АВТОРСКУЮ ПОЗИЦИЮ

Сформулировать позицию автора помогут и такие типовые конструкции:

Автор считает, что...

Автор стремится донести до читателя мысль о том, что...

Автор убеждает нас в том, что...

Основная мысль текста заключается в том, что...

Хотя позиция автора не выражена явно, логика текста убеждает читателя в том, что...

АРГУМЕНТИРУЕМ (1 аргумент из жизненного опыта, 1 – из прочитанной литературы)

СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ НА ПОДНЯТУЮ АВТОРОМ ПРОБЛЕМУ.

Мысль, высказанная NN, близка и понятна мне. (ИЛИ. Невозможно не согласиться с тем выводом, к которому приводит нас автор). Наверное, каждому из нас в жизни приходилось сталкиваться с подобной ситуацией (приходилось задумываться над таким вопросом, встречать подобных людей, решать такие же задачи и т. д.). Повтори своими словами главную мысль автора текста – это будет тезис, который тебе надо доказать.

Почему точка зрения NN кажется мне верной? Во-первых, мне самому не раз приходилось (приведи пример из своего жизненного опыта) …. Во-вторых, я неоднократно слышал это от ….. В-третьих, в этом убеждает нас классическая литература – (приведи пример из книги; можно вспомнить художественный фильм, спектакль, газетную или журнальную статью, радио- или телепередачу и т. д.).

5. ДЕЛАЕМ ВЫВОД:

Таким образом, (обязательно сделай вывод, соотнеся его со СВОИМ тезисом)

Типичные проблемы текстов, предлагаемых для анализа на ЕГЭ

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗНАНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ ПРИ АРГУМЕНТАЦИИ СОБСТВЕННОГО МНЕНИЯ

В ПОМОЩЬ ПИЩУЩЕМУ СОЧИНЕНИЕ НА ЕГЭ, ИЛИ КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗНАНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ

ПРИ АРГУМЕНТАЦИИ СОБСТВЕННОГО МНЕНИЯ В ЧАСТИ С ЕГЭ.

Не секрет, что самое трудное в написании сочинения по исходному тексту – аргументация своей точки зрения по поставленной автором проблеме, другими словами, - подбор фактов (причём, не мене двух) для подтверждения собственной позиции. Тем более, что авторы «Критериев проверки части С ЕГЭ» ужесточили требования к выпускникам. Сравним требования предыдущего года с нынешними.

Так выглядели требования по этому критерию в прошлом году:

| К 4 | Аргументация экзаменуемым собственного мнения по проблеме | |

| | Экзаменуемый выразил свое мнение по сформулированной им проблеме, поставленной автором текста (согласившись или не согласившись с позицией автора), аргументировал его (привёл не менее 2 аргументов), опираясь на знания, жизненный или читательский опыт. | 2 |

| Экзаменуемый выразил свое мнение по сформулированной им проблеме, поставленной автором текста (согласившись или не согласившись с позицией автора), аргументировал его (привёл 1 аргумент), опираясь на знания, жизненный или читательский опыт. | 1 | |

| Экзаменуемый сформулировал свое мнение о проблеме, поставленной автором текста (согласившись или не согласившись с позицией автора), но не привёл аргументы, или мнение экзаменуемого лишь формально заявлено (например: «Я согласен / не согласен с автором»), или вообще не отражено в работе. | 0 |

А такие требования предъявят выпускнику 2009:

| К4 | | |

| | Аргументация экзаменуемым собственного мнения по проблеме | Баллы |

| Экзаменуемый выразил свое мнение по сформулированной им проблеме, поставленной автором текста (согласившись или не согласившись с позицией автора), аргументировал его (привёл не менее 2 аргументов, один из которых взят из художественной, публицистической или научной литературы). | 3 | |

| Экзаменуемый выразил свое мнение по сформулированной им проблеме, поставленной автором текста (согласившись или не согласившись с позицией автора), аргументировал его (привёл не менее 2 аргументов, опираясь на знания или жизненный опыт), или привёл только 1 аргумент из художественной, публицистической или научной литературы. | 2 | |

| Экзаменуемый выразил свое мнение по сформулированной им проблеме, поставленной автором текста (согласившись или не согласившись с позицией автора), аргументировал его (привёл 1 аргумент), опираясь на знания, жизненный или читательский опыт. | 1 | |

| | Экзаменуемый сформулировал свое мнение по проблеме, поставленной автором текста (согласившись или не согласившись с позицией автора), но не привёл аргументы, или мнение экзаменуемого лишь формально заявлено (например: «Я согласен / не согласен с автором»), или вообще не отражено в работе. | 0 |

Таким образом, теперь, чтобы получить 2-3 балла за эту часть работы, нужно хорошо ориентироваться в литературе, особенно в тех произведениях, которые изучались нами в школе.

Напомним, что множество проблем, рассматриваемых в исходных текста, можно, в основном, свести к следующим:

философские проблемы затрагивают самые общие особенности развития природы, общества, мышления;

социальные проблемы касаются устройства и жизни общества;

политические проблемы связаны с деятельностью государственной власти, партий или общественных групп;

экологические проблемы отражают взаимодействие человека и окружающей среды

нравственные (этические) проблемы связаны с внутренними духовными качествами, которыми руководствуется человек, с определенными правилами поведения.

Проблематика может быть:

социально-политической

культурно-бытовой

нравственно-этической

национально-исторической

эстетической

литературной и т. д.

Предложенный вам материал поможет вспомнить изученный произведения, их проблематику, имена главных героев. Повторив его, возможно, вы лучше сможете ориентироваться среди громадной информации при подготовке к ЕГЭ.

УСПЕХОВ!

| Блоки пробле м | Проблемы | Литературный материал |

| Человек и общество | Проблема несправедливост и социального устройства общества. |

«аглицкую» подковал, но его талант не оценен по достоинству на родине: умирает в больнице для бедных.

«маленький ЧЕЛОВЕК», он отстаивает своё право на мечту.

|

| В чем заключается смысл жизни человека? | 1.А. С. Пушкин. «Евгений Онегин» Поиск смысла жизни молодым героем, «лишний человек» - человек, не привыкший трудиться.

-Андрее Болконском и Пьере Безухове – стремление к нравственному самосовершенствованию, Стремление «быть вполне хорошим, приносить добро людям. | |

| Проблема воспитания. Проблема обучения. Какова истинная цель обучения? Каким должен быть хороший учитель |

|

| | (ученик)? | учительницы, её душевной щедрости в жизни мальчика. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства героя повести.

«Сне Обломова» показано, как атмосфера лени, нежелания трудиться, мыслить уродуют душу ребёнка.

|

| | Значимость труда в жизни человека. |

маленькие дети, в годы ВОВ оставшиеся без родителей, упорным трудом заслужили уважение односельчан.

|

| Какое влияние оказывает личность на ход истории? | 1. Л. Н. Толстой. «Война и мир» Одна из центральных проблем романа – роль личности в истории. Эта проблема раскрывается в образах Кутузова и Наполеона. Писатель считает, что нет величия там, где нет добра и простоты. По мнению Толстого, влиять на ход истории может личность, интересы которой совпадают с интересами народа. Кутузов понимал настроения, желания масс, поэтому был велик. Наполеон думает лишь о своём величии, потому обречен на поражение. | |

| Проблема свободы личности и ответственности человека перед обществом. Что такое свобода? Какого человека можно назвать свобод- |

Александра 1. Человек, осознающий ответственность перед родиной, людьми, умеющий в нужный момент понять их, истинно велик. Таков Кутузов, таковы простые люди в романе, которые без тисовки, без высоких фраз выполняют свой долг.

|

| Человек и природа | ным?. Проблема бесче- ловечного отношения к человеку в тоталитарном государстве | их мнению, целей совершают злодеяния, льют кровь неповинных людей. Теория Раскольникова терпит крах. И в том, и в другом романах истинная свобода в подчинении своих интересов интересам общества, в умении сделать правильный нравственный выбор. 3.Особенно ярко проблема свободы прослеживается в повести В Быкова «Обелиск»: учитель Мороз, имея выбор остаться живым или погибнуть вместе с учениками, которых всегда учил добру и справедливости, выбирает смерь, оставшись нравственно свободным человеком. 1А. И. Солженицын «Архипелаг Гулаг» 2. А.А. Ахматова. Поэма «Реквием». Написана по личным впечатлением (неоднократные аресты и ссылки мужа и сына) и под влиянием многочисленных встреч с матерями, родными заключенных в Кресте, петербургской тюрьме. |

| Проблема патриотизма. Что такое подлинный и мнимый патриотизм? | 1.Н. Толстой. «Война и мир». Одна из центральных проблем романа – истинный и ложный патриотизм. Любимые герои Толстого не говорят высоких слов о любви к родине, они во имя её совершают поступки: аташа Ростова, не раздумывая, уговаривает мать отдать подводы раненым под Бородино, Князь Андрей Болконский получает смертельное ранения на Бородинском поле. Но подлинный патриотизм, по мнению Толстого, в простых русских людях, солдатах, которые в минуту смертельной опасности отдают жизнь за Родину. 2. Большинство книг о войне: М. Шолохов «Судьба человека», «Они сражались за Родину», ПРОДОЛЖИТЬ СПИСОК по мере изучения. | |

| Проблема выбора профессии. | | |

| Проблема бездумного, жестокого отношения человека к миру природы. Как уберечь мир от эко- логической катастрофы? | 1.В. Г. Распутин. «Прощание с Матёрой». Остров, на котором веками жили люди, хотят затопить. Рядом с проблемами экологии встают проблемы нравственного характера, исторической памяти. 2.М. Булгаков. «Роковые яйца»: профессор Персиков случайно вместо больших кур выводит гигантских гадов, которые грозят цивилизации. «Собачье сердце». Профессор Преображенский пересаживает собаке Шарику часть мозга человека, превращая вполне симпатичного пса в отвратительного Полиграфа Полиграфовича Шарикова. Нельзя бездумно вмешиваться в природу! | |

| Проблема жестокости и гуманизма по отношению к животным. | 1.В. В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям.

|

| Человек и человек | Влияние природы на человека. Почему не каж- дый человек воспринимает красоту природы? | 1.М. Пришвин. «Кладовая солнца» 2.Произведения Тургенева. Роль пейзажа в них |

| Проблема сложности взаимоотношени й людей (гуманное отношение к окружающим людям, равнодушие к судьбе другого человека, нравственная ответственность человека перед другими людьми). | 1.А. С Пушкин. «Евгений Онегин». «Эгоист поневоле», Онегин равнодушен к судьбам других людей, делает несчастливыми и исамого себя, и других людей.

5.В. Быков «Сотников». Проблема нравственного выбора: что лучше – спасти свою жизнь ценой предательства (как это делает герой повести Рыбак) или умереть не героем (никто не узнает о героической смерти Сотникова), но умереть с достоинством. Сотников делает непростой нравственный выбор: гибнет, сохранив человеческий облик. | |

| Проблема доброты, всепрощения. Проблема ответственности за свои дела | 1.М. А. Булгаков. «Мастер и Маргарита». Образ Иешуа – образ Иисуса Христа, несущего в себе идею подлинной доброты и всепрощения. Он обо всех людях, даже о тех, кто несёт ему боль и страдания, говорит: «Добрый человек», прокуратора Иудеи, обрекшего его на мучительную смерть, он прощает, уходя с ним в вечность. Образ прокуратора Иудеи символизирует то, как человек может быть наказан за трусость. Из-за трусости он невинного Иешуа отправляет на казнь, на страшные муки, за что страдает и на земле, и в вечной жизни. |

| Человек и культура/искусство | Проблема взаимоотношени й «отцов» и «де- тей». Можно ли избежать конфликта поколений? В чем проявляется подлинная любовь родителей к детям (детей к родителям)? | 1.И С. Тургенев. «Отцы и дети». Классическое произведение, в котором показана проблема непонимания между старшим и младшим поколениями. Евгений Базаров чувствует себя чужим и старшим Кирсановым, и своим родителям. И, хотя по собственному признанию, любит их, своим отношением приносит им огорчения. 2.Л. Н. Толстой. Трилогия «Детство», «Отрочество», «Юность». Стремясь познать мир, стать взрослым, Николенька Иртенев постепенно познает мир, понимает, что многое в нём несовершенно, сталкивается с непониманием старших, сам порой обижает их (главы «Классы», «Наталья Савишна») 3. К. Г. Паустовский «Телеграмма». Девушка Настя, Живя в Ленинграде получает телеграмму о том, что её мать больна, но дела, которые кажутся ей важными, не позволяют её поехать к матери. Когда же она, осознав величину возможной потери, приезжает в деревню, оказывается слишком поздно: матери уже нет… |

| Проблема любви/ревности, дружбы/преда- тельства. | 1.А. С. Пушкин. «Евгений Онегин»

| |

| Проблема восприятия искусства. Проблема восприятия красоты. Что такое истинная красота? Что поможет воспитать эстетический вкус человека? Проблема духовности в искусстве. Проблема экологии культуры. Почему следует беречь памятники культуры? |

| |

| Что такое массовая культура? Как массовая культура влияет на человека? Как влияет телевидение на человека? | |

| | Какова роль книги в жизни человека? Проблема выбора книг для чтения. Почему молодежь стала меньше читать? | |

| | Может ли Интернет заменить книгу? Всегда ли полезно скорочтение? | |

| Человек и язык/речь | Проблема развития и сохранения русского языка. Что такое хорошая речь? | И. С. Тургенев «Русский язык» |

| | Как сохранить чистоту речи? Проблема засорения речи жаргонными, заимствованным и словами. Проблема канцелярита. В чем опасность штампов в нашей речи? | |

| Челове к и нравств | Проблема подлинных и мнимых ценностей. | |

| | Какую роль в жизни человека играет доброта (милосердие, отзывчивость, сострадание)? | |

| философские проблемы | Что такое благородство? Какие поступки можно назвать благородными? Что такое честь, совесть? Какова роль этих понятий в жизни современного человека? Как сохранить нравственное достоинство? Что такое интеллигентност ь? Какого человека можно назвать интеллигентным ? | |

| Что такое зло и добро? | 1.М. А Булгаков «Мастер и Маргарита». Воланд - воплощения зла, Иешуа – носитель идеи добра, но зло и добро порознь не имеют смысла: Воланд – дьявол говорит, что он часть зла, которая, не желая того, несёт добро. |