Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя школа №36 им. А.М. Городнянского» г. Смоленска

Индивидуальный Итоговый Проект

по физике

Радиосвязь на службе человека. Принципы радиосвязи.

Построение детекторного радиоприёмника

Тимофеева Андрея Егоровича,

обучающегося 11«А» класса

Руководитель:

Щербакова Галина Егоровна,

учитель физики

Оглавление

Введение 1 Теоретическая часть

Глава 1. Понятие история радиосвязи 3

Глава 2. Принцип работы радиосвязи 6

§2.1 Частотный диапазон радиоволн –

§2.2 Распространение радиоволн 7

§2.3 Генерация и приём электромагнитных колебаний 9

§2.4 Модуляция 13

Глава 3. Виды радиоприёмников 14

§3.1 Детекторный радиоприёмник –

§3.2 Приёмник прямого усиления 16

§3.3Супергетеродинный приёмник 17

§3.4 Регенеративный радиоприёмник 19

§3.5 Супергетеродин с двойным преобразователем частоты 20

Глава 4. Радиосвязь на службе человека 21

Практическая часть

Глава 5.Построение простейшего детекторного приёмника 22

§5.1 Процесс создания –

§5.2 Результаты тестирования 28

Заключение 29

Список используемых источников 30

Приложение 31

ВВЕДЕНИЕ

Радиосвязь, помимо других видов коммуникации, всегда использовалась, используется и будет использоваться. К тому же, радиосвязь продолжает постоянно развиваться. Что же касается именно детекторного радиоприёмника, то он пригодится даже в наше время во время очень серьёзных ЧП (например, ядерная война). Данный приёмник в буквальном смысле можно собрать из мусора, а на пустошах мусора очень много. Вдобавок к этому, правительство будет вещать важную информацию не только в ЧМ (FM), но и в АМ диапазоне. Это и стало актуальностью моего Индивидуального Итогового проекта.

Цель Индивидуального Итогового проекта: создание простейшего детекторного радиоприёмника.

Задачи:1) Изучить литературу и Интернет - источники, чтобы расширить свои познания в данной теме;

2) Рассмотреть принципы радиосвязи;

3) Узнать, что потребуется для создания детекторного радиоприёмника, и его устройство.

Почему-то данная тема очень слабо освещается в образовательных учреждениях. Ведь говоря о радиосвязи, хочется задуматься, а в чем вообще причина её появления? Что является основным посылом? Каковы её принципы и как она служит человечеству? Как собрать простейший радиоприёмник? Именно ответы на эти вопросы послужили мне проблемой Индивидуального Итогового проекта.

Особенность Индивидуального Итогового проекта заключается в том, что в нём предпринимается попытка создания собственного макета детекторного радиоприёмника, который можно будет показывать обучающимся на уроках физики во время объяснения темы, связанной с радиосвязью.

Ожидаемый продукт: детекторный радиоприёмник в двух вариантах исполнения:

1) с керамическими конденсаторами, с индуктивным вариометром;

2) с керамическим конденсатором и конденсатором переменной ёмкости (КПЕ).

Коллектив исполнителей: дед (предоставленная литература), отец (закупка необходимых компонентов), автор (сборка, отладка и тестирование), учитель физики (куратор).

При подготовке Индивидуального Итогового проекта использовались в основном Интернет-ресурсы из-за отсутствия нужной литературы в ближайших библиотеках. Помимо Интернет-ресурсов также использовалась проверенная литература.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ГЛАВА1. ПОНЯТИЕ РАДИОСВЯЗИ. ИСТОРИЯ РАДИОСВЯЗИ

Радиосвязь – это один из наиболее распространенных видов двухсторонней передачи информации с использованием радиоволн, которые свободно распространяются в пространстве.

Одно из ключевых преимуществ заключается в отсутствии проводов, что делает связь мобильной и универсальной.1

Термин «радио» впервые ввёл в обращение английский физик-химик Уильям Крукс в 1873 году для объяснения результатов некоторых химических опытов, т.е. почти за 20 лет до изобретения радио.

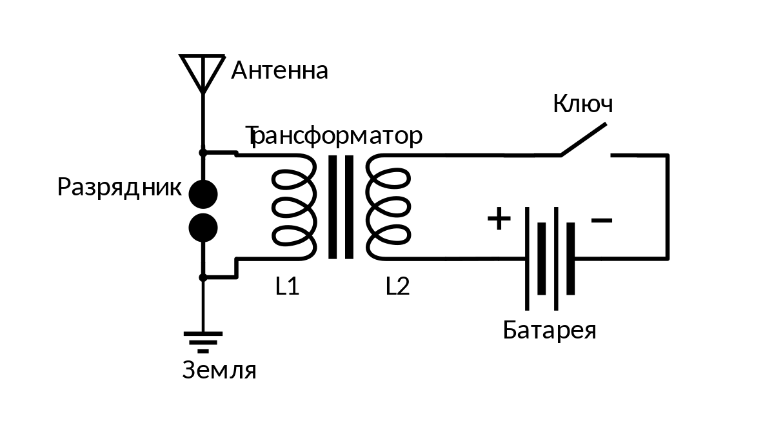

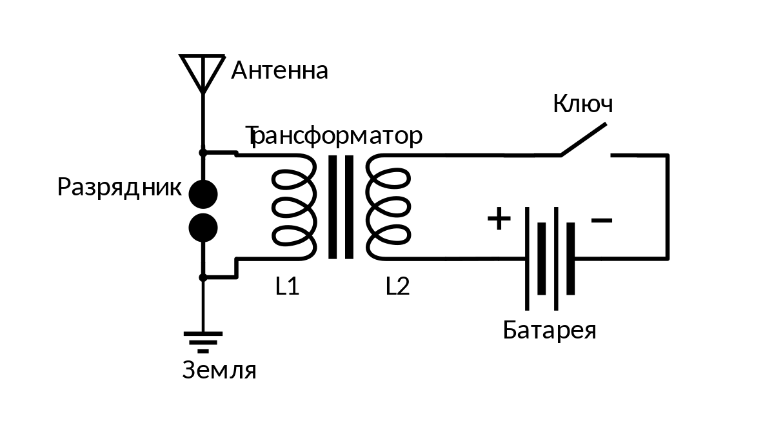

Генрих Герц является основоположником всей современной радиотехники. Еще в Киле Г.Герц написал теоретическую статью, посвященную электродинамике Максвелла, и был хорошо подготовлен к работе в этой области. В 1887 году он предложил удачную конструкцию генератора электромагнитных колебаний (приложение 1), который (с последующими различными усовершенствованиями) в течение нескольких десятилетий оставался наиболее распространённым в радиосвязи видом радиопередатчика, и метод их обнаружения. Наблюдая отражение, преломление, интерференцию, дифракцию и поляризацию электромагнитных волн, показал их тождественность излучению, предсказанному Д. К.Максвеллом. Установил, что скорость распространения электромагнитных волн в воздухе равна скорости света. Развивая теорию Д. К. Максвелла, он придал уравнениям электродинамики симметричную форму, что позволило обнаружить полную связь между электрическими и магнитными явлениями (электродинамика Максвелла — Герца).

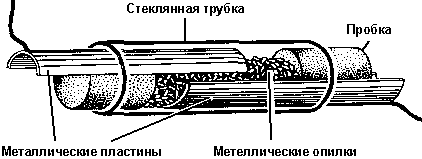

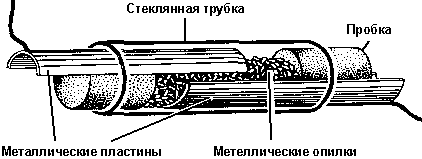

Лишь в 1895 году А. С. Поповым и спустя год Г. Маркони были созданы чувствительные приёмники, пригодные в то время для регистрации приближения грозы (её электромагнитных волн) на расстоянии до 30 километров.

В это устройство входили когерер(приложение 2), приспособление со звонком для автоматического восстановления чувствительности когерера встряхиванием, реле, приводившее в действие звонок, и даже приемная антенна в виде длинного вертикального провода. Таким образом, А. С.Попов и Г. Маркони создали прототип первого приёмника.2

Первая публичная демонстрация А. С.Поповымработы созданной им радиоаппаратурысостоялась 7 мая 1895 года, что даёт основание считать эту дату днём появления Радиосвязи.

К сожалению, в 1897 году Г. Маркони первым получил патент на применение электромагнитных волн для связи без проводов. Благодаря большим материальным ресурсам и энергии Г.Маркони, не имевший специального образования, добился широкого применения нового способа связи. В 1897годуон зарегистрировал в Англии Компанию беспроводного телеграфирования и сигнализации, в 1899году основал Американскую компанию беспроводной и телеграфной связи, а в 1900году - Международную компанию морской связи. В декабре 1901года им была осуществлена первая радиотелеграфная передача через Атлантический океан.

За 4 года до радиопередачи Г. Маркони,в начале 1897 года,А. С.Попов осуществил радиосвязь между берегом и кораблем, а в 1898 годудальность радиосвязи между кораблями была доведена до 11 км. Большой победой А. С.Попова и едва зародившейся радиосвязи было спасение 27 рыбаков с оторванной льдины, унесенной в море. Радиограмма, переданная на расстояние 44 км, позволила ледоколу своевременно выйти в море. Работы Попова были отмечены золотой медалью на Всемирной выставке 1900года в Париже. В 1901 годуна Черном море А. С.Попов в своих опытах достигал дальности в 148 км, но работа А. С.Попова не была по достоинству оценена.

В добавок к этому, по решению радиоконференции 1927года было запрещено применение искровых радиопередатчиков (приложение 3), создававших излучение в широком спектре частот и препятствовавших тем самым эффективному использованию радиочастот; искровые передатчики были оставлены только для передачи сигналов бедствия, поскольку широкий спектр излучения радиоволн увеличивает вероятность их приёма. С 1915 годадо 50-х гг. аппаратура для радиосвязи развивалась главным образом на основе электронных ламп.2

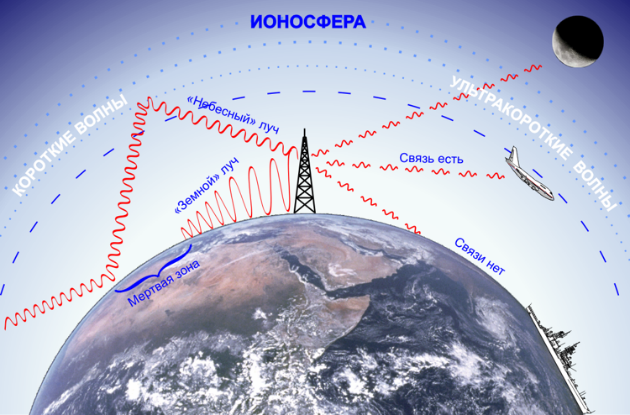

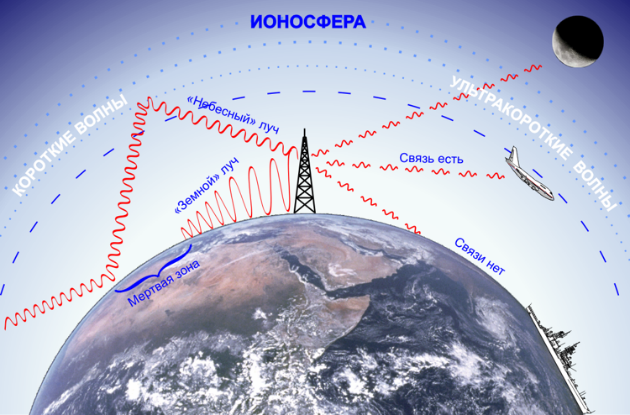

До 1920году в радиосвязи использовались в основном волны длиной от 100 м до десятков км. В 1922 годуоткрыта была особенность коротких волн распространяться практически на любые расстояния за счет преломления в верхних слоях земной атмосферы и последующего отражения от них (приложение 4). Вскоре эти волны стали главным средством для осуществления дальней радиосвязи.

В 30-е года освоены были метровые, а в 40-е – сантиметровые и дециметровые волны, распространяющиеся строго прямолинейно, не огибая при этом земной поверхности, что всегда ограничивает прямую связь на данных волнах расстоянием в 50 км.3

ГЛАВА 2. ПРИНЦИП РАБОТЫ РАДИОСВЯЗИ

§2.1 Частотный диапазон радиоволн

Весьма широкий участок радиоволн, отведенный для радиовещательных станций, условно подразделен на несколько диапазонов: длинноволновый (сокращенно ДВ), средневолновый (СВ), коротковолновый (КВ), ультракоротковолновый (УКВ). В нашей стране длинноволновый диапазон охватывает волны длиной от 735,3 до 2000 м, что соответствует частотам 408 —150 кГц; средневолновый — радиоволны длиной от 186,9 до 571,4 м, что соответствует частотам 1605—525 кГц; коротковолновый — радиоволны длиной от 24,8 до 75,5 м, что соответствует частотам 12,1 — 3,95 МГц; ультракоротковолновый — радиоволны длиной от 4,11 до 4,56 м, что соответствует частотам 73 — 65,8 МГц.

Радиоволны УКВ диапазона называют также метровыми волнами; вообще же ультракороткими волнами называют все волны короче 10 м. В этом диапазоне ведутся телевизионные передачи, работают связные радиостанции, оборудованные на автомашинах пожарной охраны, такси, медицинского обслуживания населения на дому, безопасности уличного движения.

Коротковолновые радиовещательные станции неравномерно распределены по КВ диапазону: больше всего их работает на волнах длиной около 25, 31, 41 и 50 м. Соответственно этому коротковолновый радиовещательный диапазон подразделяется на 25, 31, 41 и 50-метровый поддиапазоны.4

§2.2 Распространение радиоволн

Законы распространения радиоволн в свободном пространстве сравнительно просты, но чаще всего радиотехника имеет дело не со свободным пространством, а с распространением радиоволн над земной поверхностью (приложение 4). Как показывают и опыт, и теория, поверхность Земли сильно влияет на распространение радиоволн, причем сказываются как физические свойства поверхности (например, различия между морем и сушей), так и ее геометрическая форма (общая кривизна поверхности земного шара и отдельные неровности рельефа — горы, ущелья и т. п.). Влияние это различно для волн разной длины и для разных расстояний между передатчиком и приемником. Способы распространения радиоволн существенно зависят от длины волны, от освещённости земной атмосферы Солнцем и от ряда других факторов.

В процессе распространения, радиоволны испытывают ослабление, связанное с рядом причин. По мере удаления от передатчика энергия распространяется все в большем объеме, следовательно, плотность потока энергии уменьшается. Среда, в которой распространяются радиоволны, также вызывает их ослабление. Это связано с поглощением энергии волн вследствие тепловых потерь и уменьшением напряженности поля волны при огибании препятствий в виде выпуклости земного шара или возвышенностей.

Распространение радиоволн подчиняется определенным общим законам:

Прямолинейное распространение в однородной среде, т.е. среде, свойства которой во всех точках одинаковы.

Отражение и преломление при переходе из одной среды в другую. Угол падения равен углу отражения.

Дифракция. Встречая на своем пути непрозрачное тело, радиоволны огибают его. Дифракция проявляется в разной мере в зависимости от соотношения геометрических размеров препятствия и длины волны.

Рефракция. В неоднородных средах, свойства которых плавно изменяются от точки к точке, радиоволны распространяются по криволинейным траекториям. Чем резче изменяются свойства среды, тем больше кривизна траектории.

Полное внутреннее отражение. Если при переходе из оптически более плотной среды в менее плотную, угол падения превышает некоторые критические значения, то луч во вторую среду не проникает и полностью отражается от границы раздела сред. Критический угол падения называют углом полного внутреннего отражения.

Интерференция. Это явление наблюдается при сложении в пространстве нескольких волн. В различных точках пространства получается увеличение или уменьшение амплитуды результирующей волны в зависимости от соотношения фаз складывающихся волн.

Радиоволны, распространяющиеся у поверхности земли и, вследствие дифракции, частично огибающие выпуклость земного шара, называются поверхностными волнами. Распространение поверхностных волн сильно зависит от свойств земной поверхности.

Радиоволны, распространяющиеся на большой высоте в атмосфере и возвращающиеся на землю вследствие отражения от атмосферных неоднородностей, называются пространственными волнами.5

§2.3Генерация и приём электромагнитных колебаний

Вернёмся к истории радиосвязи. Все мы пользуемся устройствами приема электромагнитных волн, но редко задумываемся о принципах их работы. В первых приемниках, созданных Поповым и Маркони для передачи информации, использовался телеграф (точки и тире кода Морзе). В то время не особенно беспокоились над приемом сигналов конкретной радиостанции. Эфир был относительно чист. Кроме того, при приеме телеграфных сигналов можно было не задумываться о его качестве. Код Морзе можно было передавать хоть тоном, хоть треском, хоть скрипом. Дальность связи в основном определялась мощностью передатчика и эффективностью (габаритами) антенн.

В качестве регистратора сигналов в то время использовалось специальное устройство – когерер(приложение 2). Когерер представлял собой стеклянную трубку, заполненную металлическими опилками. При прохождении электрического сигнала опилки спекались и становились проводником тока.

При включении когерера в цепь, состоящую из источника питания (батареи) и сигнального устройства (например, звонка или самописца) можно было фиксировать принятые точки и тире. При всей простоте способа, когерер не позволял принимать голос, для этого требовались более совершенные приборы.

Радио развивалось. На смену когереру пришли более чувствительные устройства, такие как кристаллические детекторы, жидкостные бареттеры(первые детекторы, позволяющие принимать естественные звуки), магнитные детекторыи т.п. Большим достижением стало появление электронных ламп и полупроводниковых приборов.

Для работы в эфире множества радиопередатчиков без помех друг другу, каждому из них выделяется строго определенная частота. В свою очередь радиоприемник должен быть также настроен на эту частоту.

Во всех радиоприемных устройствах для этого используется колебательный контур(приложение 6) – специальное устройство, представляющее собой замкнутую цепь, состоящую из катушки индуктивности и конденсатора. Катушка (ее иногда называют просто индуктивностью) – это свитый в спираль провод, а конденсатор – близко расположенные металлические пластины, которые позволяют накапливать заряд (электрическую энергию) (приложение 6).

Если присоединить батарею к пластинкам обкладкам конденсатора, на нем появится электрический заряд. При этом пластина, соединенная с отрицательным полюсом батареи, зарядится отрицательно, а соединенная с положительным – положительно. На пластинах появится электрическое напряжение, которое будет возрастать до тех пор, пока конденсатор не зарядится до предела, соответствующего его электрической емкости. Чем больше емкость конденсатора, тем больший заряд сосредоточится в нем при данном напряжении.

Запасенная энергия останется в конденсаторе и после отключения батареи. Если заряженный конденсатор подсоединить к катушке индуктивности, то накопившийся заряд вызовет протекание электрического тока через катушку. А мы уже знаем, что вокруг любого проводника с электрическим током возникает магнитное поле. Электрическая энергия конденсатора превратится в катушке в магнитную энергию, которая создаст магнитное поле.

Энергия, запасенная магнитным полем, разумеется, не может исчезнуть бесследно, она должна перейти в другой вид энергии. Как это ни парадоксально, но магнитная энергия вызовет возникновение в породившей его катушке электрическое поле. В катушке возникнет ток, напряжение которого начнет заряжать конденсатор.

Следует отметить, что каждый цикл перехода энергии между электрическим и магнитным полем вызывает изменение направления тока в цепи и, следовательно, заряд на пластинах конденсатора меняется с положительного на отрицательный и наоборот. Полный цикл процессов, происходящих в контуре, называется колебанием, из-за чего контур и получил название колебательного. К сожалению, со временем колебания тока в контуре прекратятся. Ведь проводники, из которых сделан контур, обладают электрическим сопротивлением, из-за чего часть энергии затрачивается на его преодоление и превращается в тепло. Это основная причина энергетических потерь в контуре. Колебания в электрическом контуре совершаются с очень большой частотой – тысячи и миллионы раз в секунду, т.е. тысячи и миллионы герц. Это частота определяется емкостью конденсатора и индуктивностью катушки.

При воздействии на контур внешней энергией, например, переменным электрическим током, в нем возникают так называемые вынужденные колебания.

Если частота сигналов совпадет с частотой колебаний контура, возникнет явление резонанса – амплитуда колебаний достигает наибольшей величины. При этом не надо увеличивать амплитуду подводимого колебания, нужно только, чтобы частота этих колебаний равнялась частоте настройки контура. Именно это явление и позволяет настраивать приемник на определенную частоту и выделять нужную станцию среди множества других.

Так можно «раскачать» электрический контур, если подавать в него энергию в такт его собственным колебаниям. Из электрических колебаний различных частот контур выделит только ту, которая вызовет явление резонанса. Из слабых «подталкиваний» контур постепенно накопит значительную энергию. Конечно, контур не сможет собирать «толчки» и увеличивать амплитуду колебаний беспредельно. Чем больше амплитуда напряжения на контуре, тем через него течет больший ток и, естественно, тем больше потери (больше энергии рассеивается в виде тепла).

Чтобы настроить контур в резонанс, необходимо менять его частоту. Как уже было сказано, это достигается изменением параметров индуктивности или емкости. Технологически менять емкость проще, чем индуктивность, поэтому в основном применяют именно изменение емкости. Классическим элемент, позволяющим изменять емкость, является конденсатор переменной емкости (КПЕ). Обычно с его помощью и осуществляется настройка на нужную частоту (т.е. настройкаконтура на частоту резонанса).Раньше механический КПЕ был единственным устройством настройки, но в процессе развития радио появились более удобные и надежные элементы. 6

В общем случае процесс приема сигнала выглядит следующим образом:

1. Электромагнитные волны наводят в антенне токи высокой частоты;

2. Эти токи поступают на входной контур;

3. Контур выделяет из множества частот только узкую полосу, на которую он настроен;

4. Из высокочастотного сигнала необходимо выделить скрытый в нем сигнал звуковой частоты (звуковую информацию);

5. Электрический сигнал звуковой частоты надо преобразовать в акустический сигнал, который можно прослушать.

§2.4 Модуляция

Как заставить электромагнитные волны «нести» полезную информацию, в частности наш голос? Еще в 1900 году американский инженер Реджинальд Фессенден предложил использовать для этих целей модуляцию.

Полезный звуковой сигнал, например, голос, представляет собой акустические колебания или звуковые волны. Очевидно, что эти колебания должны быть преобразованы в электрический вид. Обычно, преобразование осуществляется с помощью микрофона.

Допустим, мы имеем электрический сигнал звуковой частоты и имеем высокочастотную электромагнитную волну – несущую. То есть у нас есть информация и несущая для ее транспортировки. Как же «нагрузить» электромагнитную волну звуком? Для этого и применяется модуляция.

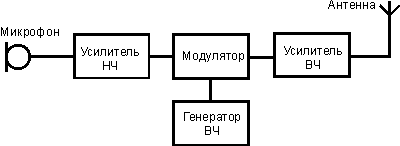

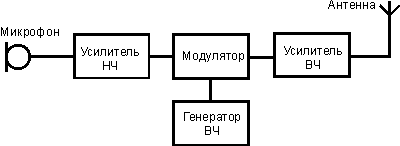

Модуляция - это процесс объединения информационного, в нашем случае звукового сигнала, с частотой генератора. Модуляция определенным образом изменяет форму ВЧ колебаний и бывает нескольких видов. В радиосвязи чаще всего используют амплитудную (АМ) и частотную модуляцию (ЧМ). Модулирующий сигнал изменяет либо амплитуду несущей, либо ее частоту. И в том, и в другом случае несущая нагружается полезным сигналом (приложение 5).Конечно на практике все намного сложней, ведь еще необходимо усилить сигнал, отфильтровать шумы и помехи, обеспечить возможность перестройки на разные частоты и т.д. А сколько различных сервисных функций в обычной портативной радиостанции или в сотовом телефоне? Это и вызовы конкретных абонентов, и контроль канала или частоты, и индикация режимов работы и т.д. и т.п. Но принцип работы от этого не меняется. Кстати, в современных радиопередатчиках основные режимы управления обычно возложены на одну единственную микросхему – микропроцессор, который управляет функционированием устройства и взаимодействием всех блоков.7

ГЛАВА 3. ВИДЫ РАДИОПРИЁМНИКОВ

§3.1 Детекторный радиоприёмник

Процесс выделения звука из высокочастотного сигнала называется демодуляцией или иначе – детектированием. А осуществляется демодуляция детектором.

За долгую историю радио в качестве детектора использовались различные устройства. Вначале это были кристаллические, жидкостные или магнитные детекторы, затем появились вакуумные диоды (электронные лампы) и, наконец, в качестве детектора стали применяться полупроводниковые элементы.

Задача амплитудного детектора – преобразование переменного тока в постоянный. Проще всего процесс обработки высокочастотного сигнала можно рассмотреть на примере детекторного радиоприемника – прадедушки современных систем связи (приложение 8).

Из принятых антенной ВЧ сигналов выделяется тот, в резонанс с которым настроен колебательный контур. Форма сигнала в точке (приложение 8, 1) представляет собой высокочастотный сигнал, модулированный по амплитуде. Задача детектора состоит в том, чтобы «вырезать» положительную полуволну (приложение 8, 2), которая также содержит полезную информацию в виде изменения амплитуды – так называемую огибающую (на рисунке показана пунктирной линией). Но высокочастотный сигнал нельзя прослушать на наушники – нужна звуковая частота. Для удаления ВЧ составляющей в схему после диода включен конденсатор. Емкость конденсатора выбрана таким образом, чтобы он пропускал только высокочастотную составляющую. Теперь мы имеем сигнал (приложение 8, 3), эквивалентный переданному радиопередатчиком.

Преимущества:

Не требует источника питания;

Очень дешев и может быть собран из подручных средств;

Подключив к выходу приемника любой внешний усилитель низкой частоты, можно получить приёмник прямого усиления.

Недостатки:

Низкая чувствительность и избирательность;

Слабый уровень воспроизводимого сигнала;

Позволяет принимать только амплитудно-модулированные сигналы, которые в настоящее время используются в основном только в радиовещанииЧС.8

§3.2 Приёмник прямого усиления

Радиоприёмник прямого усиления (герадеаус) (приложение 9) состоит из колебательного контура, нескольких каскадов усиления высокой частоты, квадратичного амплитудного детектора, а такженескольких каскадов усиления низкой частоты.

Колебательный контур служит для выделения сигнала требуемой радиостанции. Как правило, частоту настройки колебательного контура изменяют конденсатором переменной ёмкости. К колебательному контуру подключают антенну, иногда и заземление.

Сигнал, выделенный колебательным контуром, поступает на усилитель высокой частоты. Усилитель высокой частоты (УВЧ), как правило, представляет собой несколько каскадов избирательного транзисторного усилителя. С УВЧ сигнал подаётся на диодный детектор, с детектора снимается сигнал звуковой частоты, который усиливается ещё несколькими каскадами усилителя низкой частоты (УНЧ), откуда поступает на динамик или наушники.

Преимущества:

Простота конструкции;

Отличаются отсутствием паразитных излучений в эфир, что может быть важно, если необходима полная скрытость приёмника;

Недостатки:

Малая селективность (избирательность);

Могут принимать только амплитудно-модулированные радиопередачи;

Обычно необходимо подключение внешней антенны и заземления.

§3.3 Супергетеродинный приёмник

Супергетеродинный радиоприёмник (супергетеродин)(приложение 10) — один из типов радиоприёмников, основанный на принципе преобразования принимаемого сигнала в сигнал фиксированной промежуточной частоты (ПЧ) с последующим её усилением. Основное преимущество супергетеродина перед радиоприемником прямого усиления в том, что наиболее критичные для качества приема части приемного тракта (узкополосный фильтр, усилитель ПЧ и демодулятор) не должны перестраиваться под разные частоты, что позволяет выполнить их со значительно лучшими характеристиками.

Радиосигнал из антенны подаётся на вход усилителя высокой частоты (в упрощённом варианте он может и отсутствовать), а затем на вход смесителя — специального элемента с двумя входами и одним выходом, осуществляющего операцию преобразования сигнала по частоте. На второй вход смесителя подаётся сигнал с локального маломощного генератора высокой частоты — гетеродина. Колебательный контур гетеродина перестраивается одновременно с входным контуром смесителя (и контурами усилителя ВЧ) — обычно конденсатором переменной ёмкости (КПЕ), реже катушкой переменной индуктивности (вариометром, ферровариометром). Таким образом, на выходе смесителя образуются сигналы с частотой, равной сумме и разности частот гетеродина и принимаемой радиостанции. Разностный сигнал постоянной промежуточной частоты (ПЧ) выделяется с помощью фильтра сосредоточенной селекции (ФСС) и усиливается одним или несколькими каскадами, после чего поступает на демодулятор, восстанавливающий сигнал низкой (звуковой) частоты. Обычно фильтр ПЧ рассосредоточен по всем каскадам усилителя промежуточной частоты, поскольку ФСС сильно ослабляет сигнал и приближает его к уровню шумов. А в приёмниках с фильтром с рассредоточенной селекцией в каждом каскаде сигнал лишь немного ослабляется фильтром, а затем усиливается, что позволяет улучшить отношение сигнал/шум.

Преимущества:

Наличие малого количества перестраиваемых контуров;

Возможность получения большего усиления по сравнению с приёмником прямого усиления за счёт дополнительного усиления на промежуточной частоте, не приводящего к паразитной генерации: положительная обратная связь не возникает из-за того, что в каскадах ВЧ и ПЧ усиливаются разные частоты;

Высокая избирательность, обусловленная наличием фильтра сосредоточенной селекции (полосового фильтра) в канале ПЧ.

Недостатки:

Наличие так называемого зеркального канала приёма — второй входной частоты, дающей такую же разность с частотой гетеродина, что и рабочая частота. Сигнал, передаваемый на этой частоте, может проходить через фильтры ПЧ вместе с рабочим сигналом.

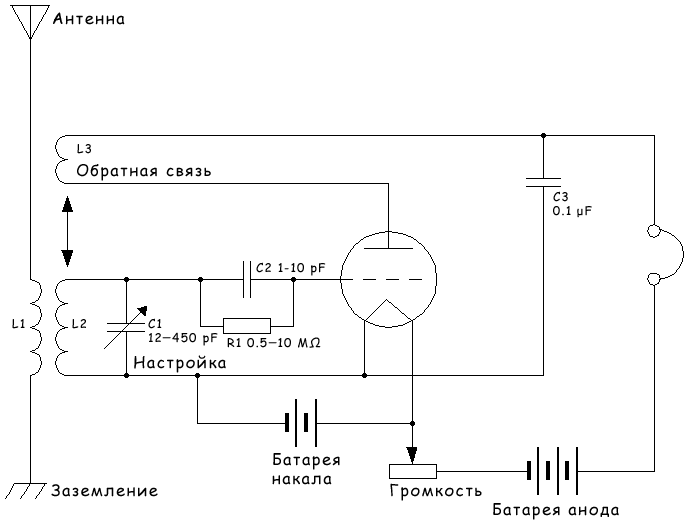

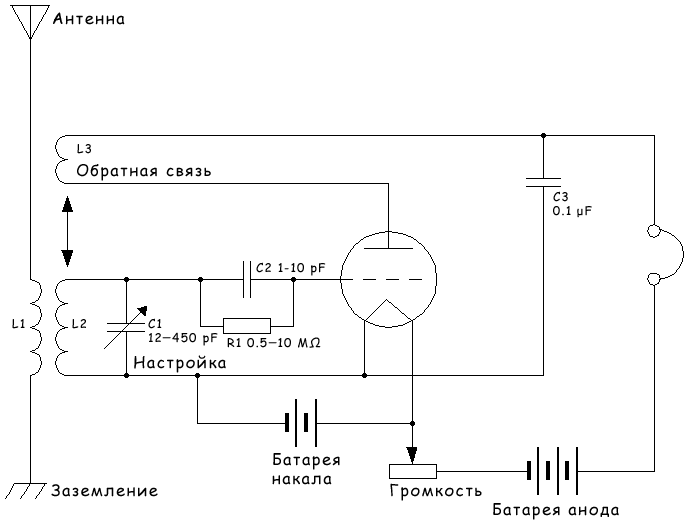

§3.4 Регенеративный радиоприёмник

Регенеративный радиоприёмник (регенератор)(приложение 11) - радиоприёмник с положительной обратной связью в одном из каскадов усиления радиочастоты. Обычно прямого усиления, но известны и супергетеродины с регенерацией как в УРЧ, так и в УПЧ.

Преимущества:

Высокие чувствительность и избирательность по сравнению с приёмниками прямого усиления и простыми супергетеродинами;

Простота и дешевизна;

Низкое потребление энергии;

Отсутствие побочных каналов приёма и самопоражённых частот.

Недостатки:

Излучение помех при работе в режиме генерации (и, как следствие, отсутствие скрытности);

Высокая чувствительность и избирательность достигаются ценой стабильности;

Требует от оператора знания принципа работы.9

§3.5Супергетеродин с двойным преобразователем частоты

В приемной части современных радиостанций в большинстве случаев применяется более сложный вид супергетеродинной схемы. Так называемый супергетеродин с двойным преобразованием частоты. От обычного супергетеродина он отличается наличием второго преобразователя и второй промежуточной частоты. Это позволяет обеспечить еще большую чувствительность, избирательность и помехозащищенность. Схема супергетеродина с двойным преобразованием похожа на схему обычного супергетеродина, но с добавлением еще одного гетеродина, смесителя, а также соответствующих каскадов усиления и фильтрации.10

ГЛАВА 4. РАДИОСВЯЗЬ НА СЛУЖБЕ ЧЕЛОВЕКА

Основное применение радиостанций - профессиональная радиосвязь - оперативная и независимая. Сотовая связь, как достижение цивилизации, появилась в нашей стране сравнительно недавно. До этого момента быстрота и мобильность оповещения осуществлялась посредством радиостанций. Радиостанциями были оснащены силовые структуры и службы городского хозяйства (Горэлектротранс, пожарные службы и др.), а также корабли и службы судоходства. Радиостанции были очень несовершенны, громоздки, обеспечивали малую дальность и низкое качество, но они позволяли осуществлять мобильность передвижения.Сейчас, как и всё в нашем современном мире, радиосвязь продолжает совершенствоваться.

Вдобавок ко всему выше написанному, сейчас почти все дальнобойщики, оснащены сотовыми телефонами, но пользуются и радиосвязью 27 МГц для общения на трассе в незнакомых местах. Еще несколько лет назад хорошим применением личной радиосвязи была связь между городской квартирой и дачным участком.

На морских просторах тоже во всю пользуются радиосвязью. В течение десятилетий капитаны морских судов пользовались радио для связи и координации, а также для объявления предполагаемого маршрута и избежания столкновений. Безопасность на море требует бесперебойной радиосвязи.

В настоящее время моряки используют электронные системы и спутниковую связь для точного определения местоположения своего судна,других судов и обеспечения безопасной навигации. Кроме того, они регулярно общаются со своими близкими, а также в случае чрезвычайной ситуации передают сигналы бедствия поисково-спасательным службам. Ярким примером являетсяволна длиной 600 м (500 кГц), отведённая для передачи сигналов бедствия кораблями в море — SОS.11

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Глава 5. ПОСТРОЕНИЕ ПРОСТЕЙШЕГО ДЕТЕКТОРНОГО РАДИОПРИЁМНИКА

§5.1 Процесс создания и тестирования

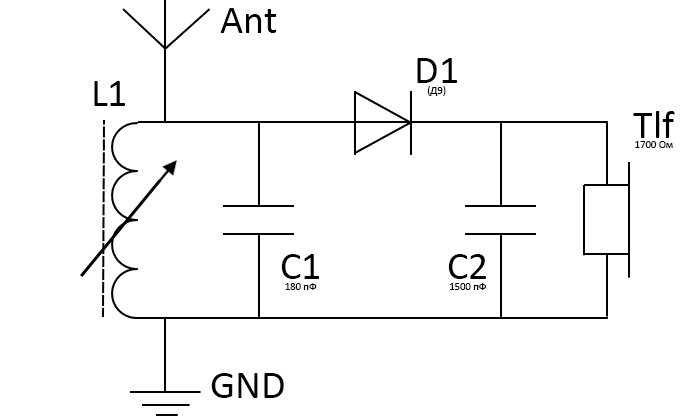

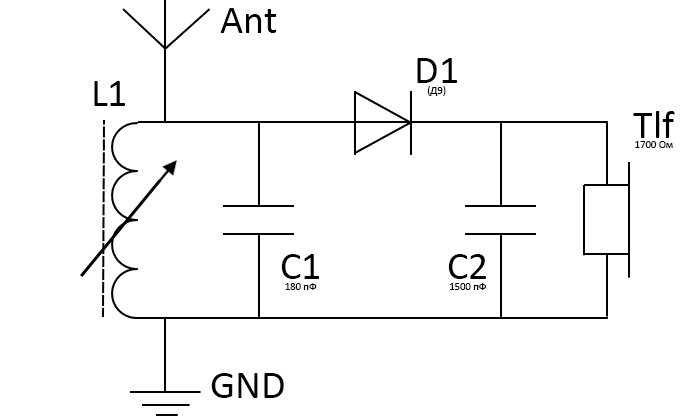

В первую очередь мне понадобился точечный полупроводниковый диод Д9, ибо он выполняет функцию детектора, найти его можно на плате от старого полупроводникового советского телевизора, магнитофона, радиоприемника или приобрести в магазине радиодеталей.

В первую очередь мне понадобился точечный полупроводниковый диод Д9, ибо он выполняет функцию детектора, найти его можно на плате от старого полупроводникового советского телевизора, магнитофона, радиоприемника или приобрести в магазине радиодеталей.

Для детекторного приёмника без переменного конденсатора (приложение 11) мне пришлось приобрести ферритовый стержень длинной 10 см. Для приёмника на переменном конденсаторе (приложение 12) я нашел КПЕ с диапазоном ёмкостей от 60 пФ до 400 пФ, что отлично подошло в пару с конденсатором ёмкостью 3000 пФ.

Детекторный радиоприёмник с индуктивным вариометром (приложение 11) должен содержать катушку длинной 6,5 см диаметром 1 смс ферритовым сердечникоми 105 витков медного лакированного провода диаметром 0,6 мм. Катушка намотана вручную на ПВХ трубку с двухсторонним скотчем.

Детекторный радиоприёмник с индуктивным вариометром (приложение 11) должен содержать катушку длинной 6,5 см диаметром 1 смс ферритовым сердечникоми 105 витков медного лакированного провода диаметром 0,6 мм. Катушка намотана вручную на ПВХ трубку с двухсторонним скотчем.

Пайка компонентов производилась на древесно-слоистой плите (фанере). Для начала я разметил границы заготовки, а затем нарисовал принципиальную схему приёмника, чтобы в дальнейшем распределить компоненты в наглядной форме.

Пайка компонентов производилась на древесно-слоистой плите (фанере). Для начала я разметил границы заготовки, а затем нарисовал принципиальную схему приёмника, чтобы в дальнейшем распределить компоненты в наглядной форме.

«Узлы» радиоприёмника (места, где соединяются провода) я решил сделать из обычных канцелярских кнопок, при этом их залудив заранее.

«Узлы» радиоприёмника (места, где соединяются провода) я решил сделать из обычных канцелярских кнопок, при этом их залудив заранее.

Сборку приёмника я решил произвести с конца. В первую очередь я припаял земляной и антенные многожильные провода (с крокодилами)длинной ~ 10 м и диаметром 1 мм (маркировка утеряна)к соответствующим «узлам».

Сборку приёмника я решил произвести с конца. В первую очередь я припаял земляной и антенные многожильные провода (с крокодилами)длинной ~ 10 м и диаметром 1 мм (маркировка утеряна)к соответствующим «узлам».

Далее была припаяна катушка к тем же точкам, были припаяны провода ПКСВ диаметром 0,5 мм синего (со стороны антенны) и белого (со стороны заземления) цветов, к ней - параллельно конденсатор ёмкостью 180 пФ (маркировка 101), а также последовательно катушке - диод Д9 в качестве детектора.Подстройка ведётся с помощью перемещения ферритового стержня в катушке.

Далее была припаяна катушка к тем же точкам, были припаяны провода ПКСВ диаметром 0,5 мм синего (со стороны антенны) и белого (со стороны заземления) цветов, к ней - параллельно конденсатор ёмкостью 180 пФ (маркировка 101), а также последовательно катушке - диод Д9 в качестве детектора.Подстройка ведётся с помощью перемещения ферритового стержня в катушке.

Параллельно катушке с конденсатором припаян ещё один конденсатор ёмкостью 1500 пФ. Параллельно всем компонентам окончательно припаян динамик ТК-67-УТ с сопротивлением 1700 Ом в качестве источника звука.

Параллельно катушке с конденсатором припаян ещё один конденсатор ёмкостью 1500 пФ. Параллельно всем компонентам окончательно припаян динамик ТК-67-УТ с сопротивлением 1700 Ом в качестве источника звука.

Окончательный вид радио-приёмника.

Детекторный приёмник с КПЕ (приложение 12) содержит катушку длинной 6 см диаметром 4,5 см и 100 витков медного лакированного провода диаметром 0,6 мм, намотанного на пластмассовый барабан (ПЭТ) с двухсторонним скотчем.

Детекторный приёмник с КПЕ (приложение 12) содержит катушку длинной 6 см диаметром 4,5 см и 100 витков медного лакированного провода диаметром 0,6 мм, намотанного на пластмассовый барабан (ПЭТ) с двухсторонним скотчем.

Для детекторного приёмника с КПЕ были собранырама из древесно-слоистой плиты (фанеры)и дно с крышкой из древесноволокнистой плиты (ДВП). Пайка проводилась внутри, обеспечены выходы проводов заземления, антенны и аудио. К крышке снаружи была приклеена катушка и КПЕ с внутренней части.

Для детекторного приёмника с КПЕ были собранырама из древесно-слоистой плиты (фанеры)и дно с крышкой из древесноволокнистой плиты (ДВП). Пайка проводилась внутри, обеспечены выходы проводов заземления, антенны и аудио. К крышке снаружи была приклеена катушка и КПЕ с внутренней части.

К выводам G и A КПЕ(ёмкостью от 60 пФ до 400 пФ) для подстройки припаиваются провода МГШВ диаметром 0,5 мм чёрного (со стороны антенны) и красного (со стороны заземления)цветов. Эти же провода и послужат «проводкой».

К выводам G и A КПЕ(ёмкостью от 60 пФ до 400 пФ) для подстройки припаиваются провода МГШВ диаметром 0,5 мм чёрного (со стороны антенны) и красного (со стороны заземления)цветов. Эти же провода и послужат «проводкой».

Катушка припаивается параллельно с КПЕ, далее со стороны красного провода припаивается антенный, со стороны чёрного – земляной (многожильные провода (с крокодилами)длинной ~ 10 м и диаметром 1 мм (маркировка утеряна)).

Катушка припаивается параллельно с КПЕ, далее со стороны красного провода припаивается антенный, со стороны чёрного – земляной (многожильные провода (с крокодилами)длинной ~ 10 м и диаметром 1 мм (маркировка утеряна)).

Со стороны антенны припаивается диод Д9 в качестве детектора, все оголенные контакты изолируются термоусадочной трубкой. Обеспечен выход антенного и земляного провода за пределы корпуса.

Со стороны антенны припаивается диод Д9 в качестве детектора, все оголенные контакты изолируются термоусадочной трубкой. Обеспечен выход антенного и земляного провода за пределы корпуса.

Параллельно всем компонентам припаивается конденсатор ёмкостью 3000 пФ (я использовал параллельную связку кон-денсаторов с ёмкостями 1500 пФ (маркировка 152)).

Параллельно всем компонентам припаивается конденсатор ёмкостью 3000 пФ (я использовал параллельную связку кон-денсаторов с ёмкостями 1500 пФ (маркировка 152)).

Динамик ТК-67-УТ с сопротивлением 1700 Ом подключается к клеммам, которые я вкрутил в корпус.

Динамик ТК-67-УТ с сопротивлением 1700 Ом подключается к клеммам, которые я вкрутил в корпус.

Окончательный вид радиоприёмника.

В результате тестирования и отладки обоих радиоприёмников было выяснено, что именно такие компоненты, описанные выше, являются лучшими для приёма радиосигнала.

§5.2 Результаты тестирования

Тестирование приёмников проводилось в четырех локациях: г. Смоленск (в районе ул. Лавочкина), д. Каспля, п. Озёрный, район д. Заборье. Была произведена записьнекоторых пойманных радиостанций, формально оценено качество приёма двух приёмников. Для лучшего восприятия записанных радиостанций было сделано программное усиление звука с помощью программы AdobeAudition 2020.

Радиосигнал каких-либо радиостанций в г. Смоленск не был пойман из-за сильной зашумленности и плотной застройки, но был услышан странный звуковой сигнал с частотой 12 кГц с промежутком в 2 секунды. Для исключения шумов от электропроводки и приборов квартира была полностью обесточена, а позже был произведён подъем на крышу 5-этажного здания с разрешения УК «Жилищник», но результат один и тот же. Мои предположения сводятся к тому, что это сигнал какого-то локатора академии ВА ВПВО, располагающейся на ул. Котовского, д. 2.

В районе д. Заборье был пойман радиосигнал от, предположительно, радиостанции в Румынии, остальной эфир был зашумлён.

В районе д. Каспля были пойманы всё та же радиостанция Румынии, какое-то «Польское» радио, а также чьё-то неофициальное («пиратское») радиовещание, содержащее современные музыкальные композиции жанра танцевальной электронной музыки (EDM), а также разговоры на острые политические темы.

В п. Озёрный было поймано «Польское» радио и чья-та неофициальная или радиолюбительская станция с непонятными политическими разговорами.

Лучший результат по качеству (с программным усилением и без программного усиления звука) приёма показал радиоприёмник с ферритовым вариометром: отсутствовали сильные помехи, громче звук. Приёмник с КПЕ показал достойный результат, но при приёме радиосигнала были слышны помехи.

Заключение

Цели и задачи, поставленные в Индивидуальном Итоговом проекте, были успешно достигнуты.

В ходе работы над проектом была изучена история развития радиосвязи, её открытия, рассмотрены основные принципы работы данного вида коммуникации, такие как генерация электромагнитных колебаний, их модуляция, изучены основные виды радиоприёмников: детекторный, прямого усиления, супергетеродинный, регенеративный, супергетеродинный с двойным преобразователем частоты приёмники, а также их преимущества и недостатки.

Вдобавок ко всему вышенаписанному были рассмотрены сферы применения радиосвязи в жизни человека (используется дальнобойщиками, людьми во время ЧП, службами городского хозяйства, охранными предприятиями и др.).

Была достигнута главная цель моего Индивидуального Итогового проекта – построено два детекторных радиоприёмника (с индуктивным вариометром и с КПЕ), было изучено сочетание компонентов приёмников между собой, а также произведено их тестирование в «полевых» и домашних условиях.

В результате тестирования приёмников был определён наилучший вид детекторного радиоприёмника – радиоприёмник с индуктивным вариометром. Были пойманы следующие радиостанции: радио Румынии, «Польское» радио, «пиратские» радиостанции в д. Каспля, п. Озёрный, г. Смоленск и д. Заборье.

Продукт Индивидуального Итогового проекта можно использовать на уроках физики при объяснении темы, связанной с радиосвязью и электромагнитными волнами.

Список используемых источников

Литературные источники:

Гуткин Л. С. Современная радиолюбительская электроника и её проблемы. – М.: Советское радио, 1968, – 102 с.

Костиков В. Как построить радиоприёмник. – М.: ДОСААФ, 1964, – 245 с.

Интернет-ресурсы:

https://www.sviaz-expo.ru/ru/articles/2016/vidy-radiosvyazi/

https://www.radio-center.ru/enciklopedia.shtml (© 2001 "Большая Россий-ская энциклопедия")

https://radio-repair.ru/istoriya-radiosvyazi-i-razvitiya-raciy/

http://hamlab.net/begun/ur2-3.html (© Андрей Осипов)

http://viol.uz/shema.html (© Дёнин Никита Сергеевич)

https://topol.kz/radiosvyaz/obshhaya-shema-svyazi

https://www.hifiaudio-spb.ru/tuner/tuner1/

https://neocom-karelia.ru/about2/why/

Приложение

Приложение 1. Опыт герца Приложение 2. Когерер

Приложение 3.Схема искрового Приложение 4.Распространение

передатчика радиоволн

Приложение 5. Принцип амплитудной и частотной модуляции

Приложение 7. Структурная

схема радиопередатчика.

Приложение 6. Колебательный контур

Приложение 8. Схема детекторного приемника и

форма сигналов в точках

Приложение 9. Блок-схема приёмника прямого усиления

Приложение 10. Классическая блок-схема супергетеродинного приемника

Приложение 11. Регенеративный приёмник

Приложение 12. Детекторный радиоприёмник

с индуктивным вариометром

Приложение 13. Детекторный приёмник

с переменным конденсатором (КПЕ)

1�https://www.sviaz-expo.ru/ru/articles/2016/vidy-radiosvyazi/

2� https://www.radio-center.ru/enciklopedia.shtml

3� https://radio-repair.ru/istoriya-radiosvyazi-i-razvitiya-raciy/

4� http://hamlab.net/begun/ur2-3.html

5� http://viol.uz/shema.html

6� https://mirznanii.com/a/122161-3/radiosvyaz-3/

7� http://viol.uz/shema.html

8� https://topol.kz/radiosvyaz/obshhaya-shema-svyazi

9� https://www.hifiaudio-spb.ru/tuner/tuner1/

10� http://viol.uz/shema.html

11� https://neocom-karelia.ru/about2/why/

В первую очередь мне понадобился точечный полупроводниковый диод Д9, ибо он выполняет функцию детектора, найти его можно на плате от старого полупроводникового советского телевизора, магнитофона, радиоприемника или приобрести в магазине радиодеталей.

В первую очередь мне понадобился точечный полупроводниковый диод Д9, ибо он выполняет функцию детектора, найти его можно на плате от старого полупроводникового советского телевизора, магнитофона, радиоприемника или приобрести в магазине радиодеталей. Детекторный радиоприёмник с индуктивным вариометром (приложение 11) должен содержать катушку длинной 6,5 см диаметром 1 смс ферритовым сердечникоми 105 витков медного лакированного провода диаметром 0,6 мм. Катушка намотана вручную на ПВХ трубку с двухсторонним скотчем.

Детекторный радиоприёмник с индуктивным вариометром (приложение 11) должен содержать катушку длинной 6,5 см диаметром 1 смс ферритовым сердечникоми 105 витков медного лакированного провода диаметром 0,6 мм. Катушка намотана вручную на ПВХ трубку с двухсторонним скотчем. Пайка компонентов производилась на древесно-слоистой плите (фанере). Для начала я разметил границы заготовки, а затем нарисовал принципиальную схему приёмника, чтобы в дальнейшем распределить компоненты в наглядной форме.

Пайка компонентов производилась на древесно-слоистой плите (фанере). Для начала я разметил границы заготовки, а затем нарисовал принципиальную схему приёмника, чтобы в дальнейшем распределить компоненты в наглядной форме.

«Узлы» радиоприёмника (места, где соединяются провода) я решил сделать из обычных канцелярских кнопок, при этом их залудив заранее.

«Узлы» радиоприёмника (места, где соединяются провода) я решил сделать из обычных канцелярских кнопок, при этом их залудив заранее. Сборку приёмника я решил произвести с конца. В первую очередь я припаял земляной и антенные многожильные провода (с крокодилами)длинной ~ 10 м и диаметром 1 мм (маркировка утеряна)к соответствующим «узлам».

Сборку приёмника я решил произвести с конца. В первую очередь я припаял земляной и антенные многожильные провода (с крокодилами)длинной ~ 10 м и диаметром 1 мм (маркировка утеряна)к соответствующим «узлам». Далее была припаяна катушка к тем же точкам, были припаяны провода ПКСВ диаметром 0,5 мм синего (со стороны антенны) и белого (со стороны заземления) цветов, к ней - параллельно конденсатор ёмкостью 180 пФ (маркировка 101), а также последовательно катушке - диод Д9 в качестве детектора.Подстройка ведётся с помощью перемещения ферритового стержня в катушке.

Далее была припаяна катушка к тем же точкам, были припаяны провода ПКСВ диаметром 0,5 мм синего (со стороны антенны) и белого (со стороны заземления) цветов, к ней - параллельно конденсатор ёмкостью 180 пФ (маркировка 101), а также последовательно катушке - диод Д9 в качестве детектора.Подстройка ведётся с помощью перемещения ферритового стержня в катушке. Параллельно катушке с конденсатором припаян ещё один конденсатор ёмкостью 1500 пФ. Параллельно всем компонентам окончательно припаян динамик ТК-67-УТ с сопротивлением 1700 Ом в качестве источника звука.

Параллельно катушке с конденсатором припаян ещё один конденсатор ёмкостью 1500 пФ. Параллельно всем компонентам окончательно припаян динамик ТК-67-УТ с сопротивлением 1700 Ом в качестве источника звука.

Детекторный приёмник с КПЕ (приложение 12) содержит катушку длинной 6 см диаметром 4,5 см и 100 витков медного лакированного провода диаметром 0,6 мм, намотанного на пластмассовый барабан (ПЭТ) с двухсторонним скотчем.

Детекторный приёмник с КПЕ (приложение 12) содержит катушку длинной 6 см диаметром 4,5 см и 100 витков медного лакированного провода диаметром 0,6 мм, намотанного на пластмассовый барабан (ПЭТ) с двухсторонним скотчем. Для детекторного приёмника с КПЕ были собранырама из древесно-слоистой плиты (фанеры)и дно с крышкой из древесноволокнистой плиты (ДВП). Пайка проводилась внутри, обеспечены выходы проводов заземления, антенны и аудио. К крышке снаружи была приклеена катушка и КПЕ с внутренней части.

Для детекторного приёмника с КПЕ были собранырама из древесно-слоистой плиты (фанеры)и дно с крышкой из древесноволокнистой плиты (ДВП). Пайка проводилась внутри, обеспечены выходы проводов заземления, антенны и аудио. К крышке снаружи была приклеена катушка и КПЕ с внутренней части. К выводам G и A КПЕ(ёмкостью от 60 пФ до 400 пФ) для подстройки припаиваются провода МГШВ диаметром 0,5 мм чёрного (со стороны антенны) и красного (со стороны заземления)цветов. Эти же провода и послужат «проводкой».

К выводам G и A КПЕ(ёмкостью от 60 пФ до 400 пФ) для подстройки припаиваются провода МГШВ диаметром 0,5 мм чёрного (со стороны антенны) и красного (со стороны заземления)цветов. Эти же провода и послужат «проводкой».

Катушка припаивается параллельно с КПЕ, далее со стороны красного провода припаивается антенный, со стороны чёрного – земляной (многожильные провода (с крокодилами)длинной ~ 10 м и диаметром 1 мм (маркировка утеряна)).

Катушка припаивается параллельно с КПЕ, далее со стороны красного провода припаивается антенный, со стороны чёрного – земляной (многожильные провода (с крокодилами)длинной ~ 10 м и диаметром 1 мм (маркировка утеряна)).

Со стороны антенны припаивается диод Д9 в качестве детектора, все оголенные контакты изолируются термоусадочной трубкой. Обеспечен выход антенного и земляного провода за пределы корпуса.

Со стороны антенны припаивается диод Д9 в качестве детектора, все оголенные контакты изолируются термоусадочной трубкой. Обеспечен выход антенного и земляного провода за пределы корпуса. Параллельно всем компонентам припаивается конденсатор ёмкостью 3000 пФ (я использовал параллельную связку кон-денсаторов с ёмкостями 1500 пФ (маркировка 152)).

Параллельно всем компонентам припаивается конденсатор ёмкостью 3000 пФ (я использовал параллельную связку кон-денсаторов с ёмкостями 1500 пФ (маркировка 152)). Динамик ТК-67-УТ с сопротивлением 1700 Ом подключается к клеммам, которые я вкрутил в корпус.

Динамик ТК-67-УТ с сопротивлением 1700 Ом подключается к клеммам, которые я вкрутил в корпус.