Министерство образования Тульской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

«ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

ПРОЕКТ

СТАРИННЫЕ РУССКИЕ МЕРЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Выполнил:

студент группы Д1-3 Т.А. Ксенофонтова

Проверил:

преподаватель М.В. Никитина

Тула 2021

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4

1 Старинные меры измерения 6

2 Старинные русские меры длины 8

2.1 Вершок 8

2.2 Аршин 8

2.3. Локоть 9

2.4 Верста 10

2.5. Сажень 10

2.6. Пядь 12

3 Старорусские меры площади 13

3.1 Десятина 13

3.2 Копна 14

3.3 Квадратные единицы измерения площади 15

4 Русские меры веса 16

4.1 Берковец 16

4.2 Пуд 16

4.3 Фунт 17

4.4 Золотник 17

4.5 Лот и доля 18

5 Меры объёма 18

5.1 Ведро 18

5.2 Бочка 19

5.3 Винные меры 20

6 Старинные меры длины в устном народном творчестве 22

6.1 Старинные русские меры длины в пословицах и поговорках 22

6.2 Старинные меры массы в русских народных пословицах и поговорках 22

6.3 Старинные меры объема в русских народных пословицах и поговорках 23

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 24

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 26

ВВЕДЕНИЕ

Людям постоянно приходится измерять различные величины: массу, температуру, длину и многое другое. При измерении какой — либо величины прежде всего нужно выбрать единицы измерения. Любые измерения производят в каких-то единицах: длину измеряют в единицах длины, вес в единицах веса, время в единицах времени и т.д. За свою историю человечество придумало огромное количество всевозможных единиц, причем каждый народ имел свои. Нельзя представить себе жизнь человека, который не производил бы какие-нибудь, хотя бы самые простые, измерения. Люди учились считать тогда же, когда они учились говорить, Еще в самые далекие времена счет считался математической деятельностью. Он был просто необходим, к примеру, чтобы заниматься торговлей или даже скотоводством, ведь даже выгуливая скот на пастбище, необходимо было следить за их количеством. Примерно в то же время начали измерять линии, поверхности, массу и объем.

Если при счёте человек пользовался пальцами рук и ног, то при измерении расстояний использовались руки и ноги.

В наше время мы, не задумываясь, производим вычисления в метрах, сантиметрах, километрах и т. д. Это ведь удобно, единая система измерения устраивает почти всех. Но, естественно, так было не всегда. Начиная с древних времён, вплоть до 19 века, наши предки пользовались другими мерами и единицами. Не редко мы слышим слова: дюйм, сажень,– но, сколько это в переводе на знакомые нам единицы длины, не знаем.

Актуальность выбранной темы заключается в том, что значимость единиц измерения актуальна, так как метрология всегда находится в центре внимания человеческой деятельности. В учебной и художественной литературе встречаются старинные меры измерения, но мы не знаем, что они обозначают.

Проблема исследования: какие меры длины, площади веса и объема существовали на Руси в старинные времена.

Цель исследования: выявление взаимосвязи между старой и новой измерительными системами.

Задачи исследования:

-

Изучение литературы о старинных мерах измерения;

-

Изучить измерительную систему, которая существовала ранее и установить взаимосвязь с новой;

-

Показать отражение старых мер в русском фольклоре;

Объект исследования: меры длины.

Предмет исследования: старинные русские меры длины.

Методы исследования: анализ литературы о мерах измерения, применявшихся на Руси, анализ данных социологического опроса

Практическая значимость работы: в работе приведена таблица перевода старинных мер в современные.

Гипотеза: можно предположить, что старинные меры измерения утратили свою значимость по причине неточности и были заменены на единицы измерения, принятые во всем мире, поэтому сейчас мы ими не пользуемся, но они нашли своё применение в фольклор

1 Старинные меры измерения

Измеряй все доступное измерению и делай не доступное измерению доступным”.

Г.Галилей

Не имели наши предки ни линейки, ни рулетки,

Но могли предмет любой измерять самим собой:

Ткани мерили локтями, землю мерили лаптями,

И имели пальцев пять - щели в доме измерять.

В общем, жили - не тужили, не хлебали лаптем щей

И всему на свете были люди мерою вещей.

С самого зарождения жизни на земле человеку приходилось измерять какие-то расстояния: маленькие и большие. Строил ли древний человек себе жилище, изготовлял простейшие орудия труда или шил одежду. Линейки в то время не было, поэтому приходилось пользоваться тем, что было под руками. В самом прямом смысле: руками и ногами. У каждого народа были единицы измерения, связанные с этими частями тела.

Меры очень удобные, так как всегда при себе, но люди ведь очень разные по росту, руки соответственно тоже, поэтому и меры измерений не совпадали.

Примерные значения древних мер длины были получены учеными на основе наиболее распространенных размеров частей тела у славянских мужчин со средним ростом 170 см, живших в X-XX вв.

Позднее люди стали жить большими группами. Начался обмен товарами, перешедшими потом в торговлю, возникли первые государства. Тогда появилась нужда в точных измерениях. Люди должны были знать, какова площадь поля у каждого крестьянина. Надо было измерить урожай с каждого поля, вычислить, сколько зерна он должен отдать царю. Когда начали строить корабли, нужно было заранее наметить правильные размеры: иначе корабль затонул бы. И уж, конечно, не могли обойтись без измерений древние строители пирамид, дворцов и храмов, до сих пор поражают они нас своей мощью и красотой.

Становление русской системы мер измерения началось с XI в., о чем свидетельствуют дошедшие до нас древние источники и документы: летописи, описания путешествий, торговые книги, сборники законов и др. На протяжении столетий русский народ использовал в быту, мелком ремесле и розничной торговле такие «рукотворные» меры длины, как пядь и локоть. Они возникли в разное время, и изначально не имели точных значений, могли отличаться даже в соседних областях и городах, что приводило к существованию местных эталонов длины в регионах.

К XVI в относятся и первые сочинения по метрологии, посвященные описанию различных мер и выявлению соотношений между ними: «Книга сошного письма», «Торговая книга», «Счетные мудрости»

В 1730-е гг. за основные мерки были приняты аршин и сажень. Интересен факт, что при определении их величины в качестве образца выбрали принадлежавшую ранее Петру I линейку, на которой был обозначен полуаршин.

Таким образом, становление русской системы мер завершилось в 19 веке. Международная система мер, которой пользуются в настоящее время почти во всех странах мира, была введена на территории бывшего СССР 14 сентября 1918 года декретом Совета Народных Комиссаров.

2 Старинные русские меры длины

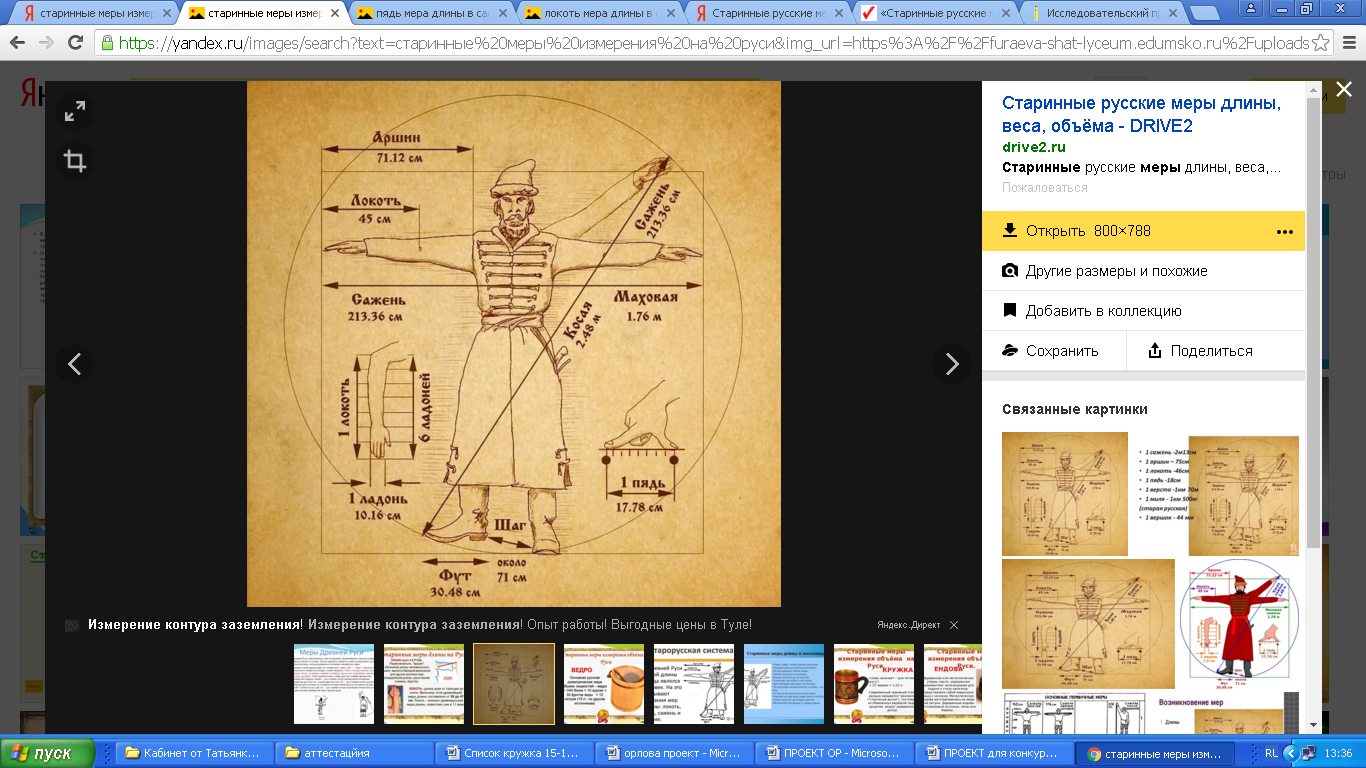

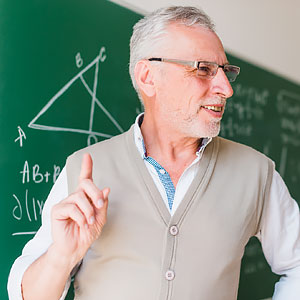

С древности, мерой длины и веса всегда был человек: на сколько он протянет руку, сколько сможет поднять на плечи и т.д. Система древнерусских мер длины включала в себя следующие основные меры: версту, сажень, аршин, локоть, пядь и вершок.

2.1

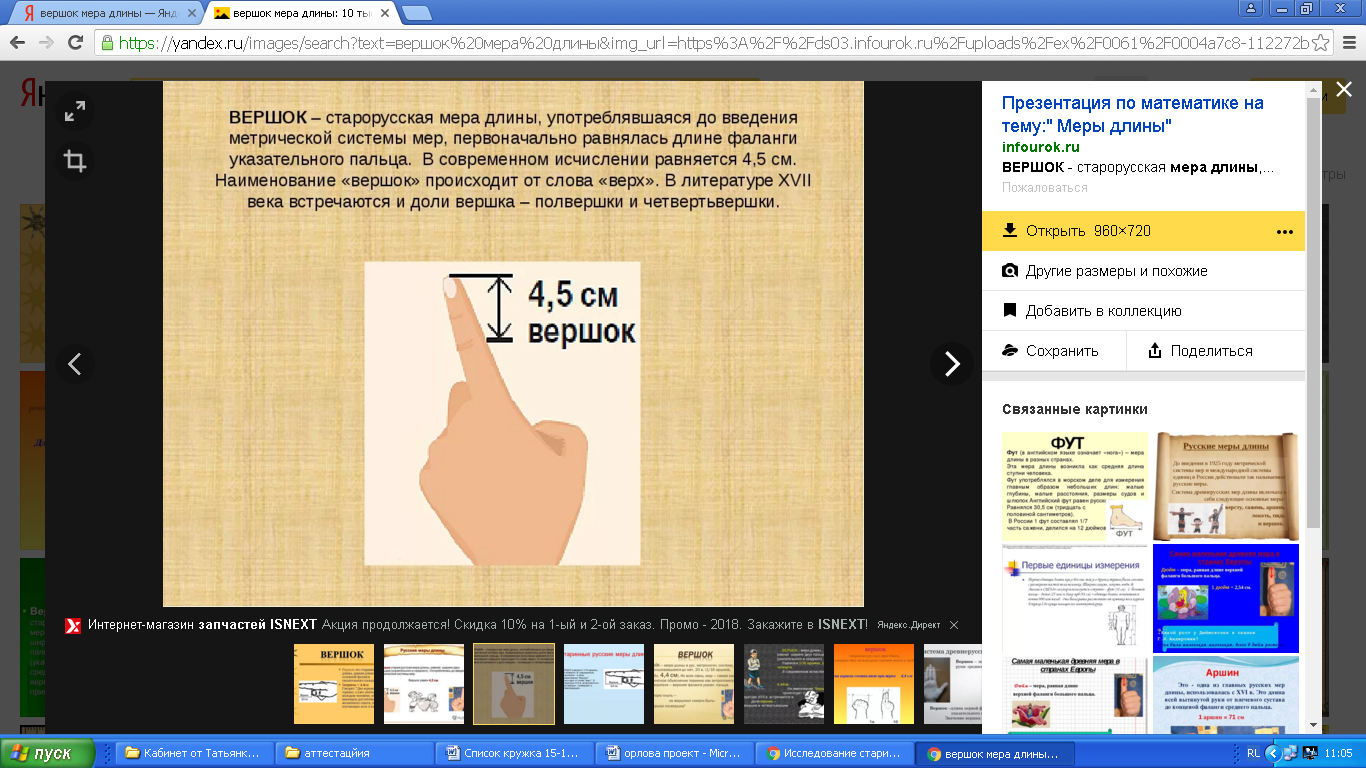

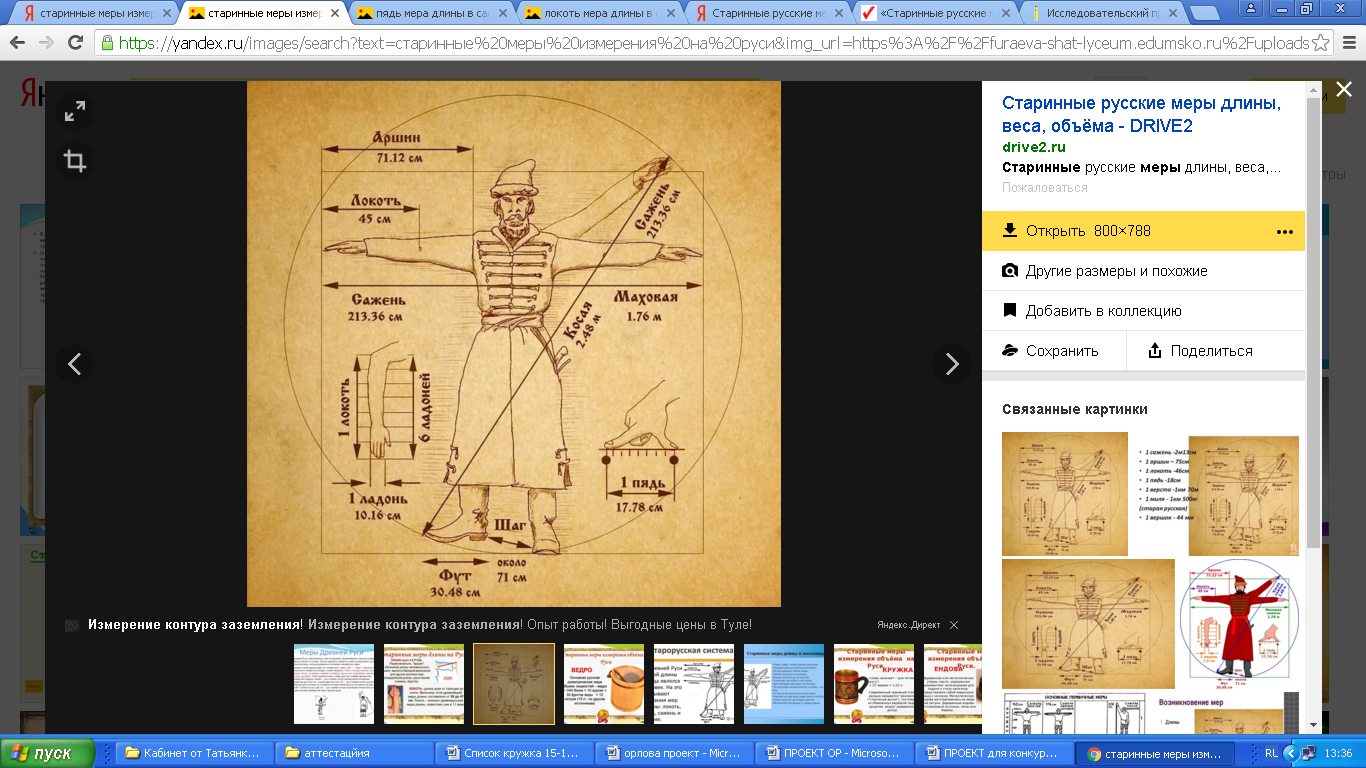

Вершок Вершок - старорусская единица измерения, первоначально равнялась длине основной фаланги указательного пальца. Слово происходит от «верх», то есть росток, всход – стебелёк, пробившийся из земли. Мера вершка в современном исчислении равна. приблизительно 4,45 см.

Рисунок 1- Мера длины «Вершок»

Вершок равнялся 1/16 аршина, 1/4 четверти. В литературе XVII в. встречаются и доли вершка – пол вершки и четверть вершки.

При определении роста человека или животного счёт вёлся после двух аршин (обязательных для нормального взрослого человека): если говорилось, что измеряемый был 10 вершков роста, то это означало, что он был 2 аршина 10 вершков, то есть 187 см. Существует поговорка о человеке незрелом, малыше до сих пор говорят: «От горшка два вершка». Два вершка — это около 9 см, людей такого роста не бывает, значит 2 аршина и 2 вершка. От горшка два вершка – это 151,14 см, то есть человек небольшого роста.

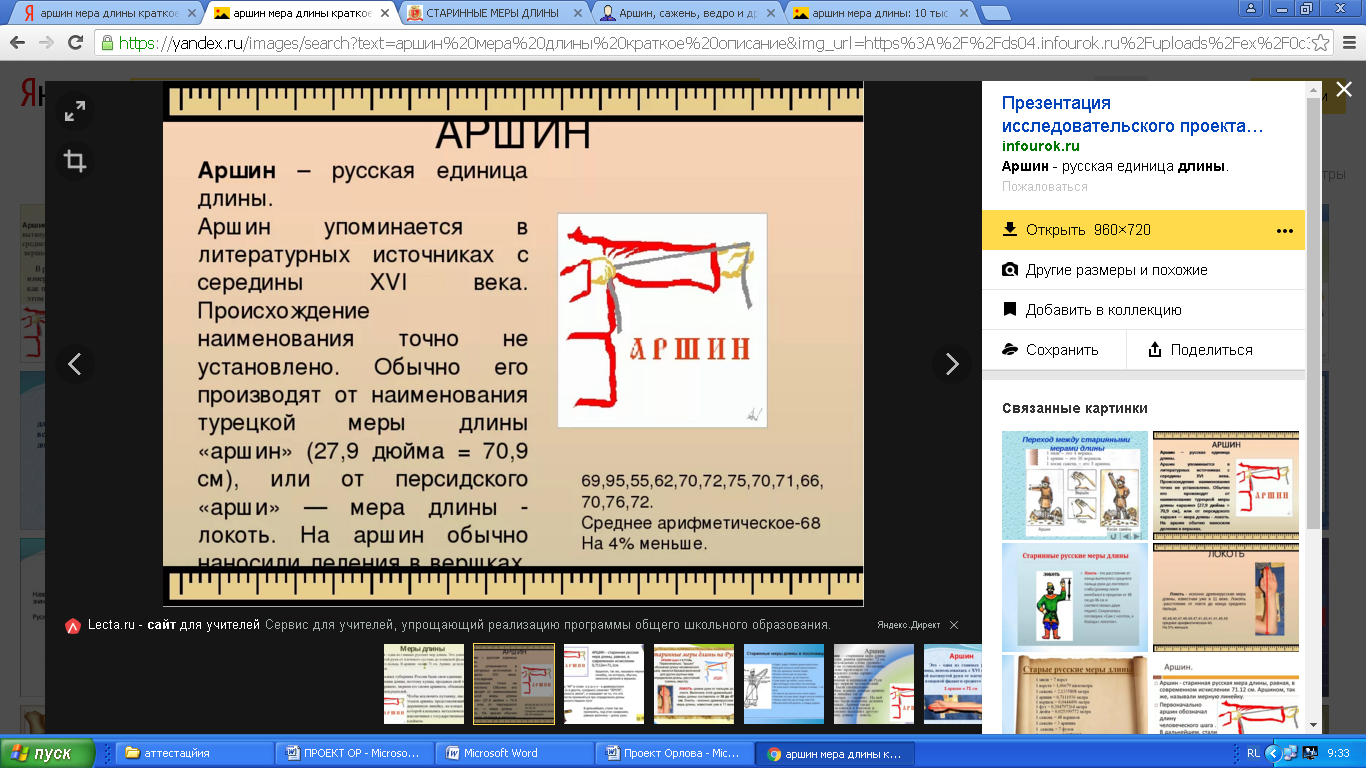

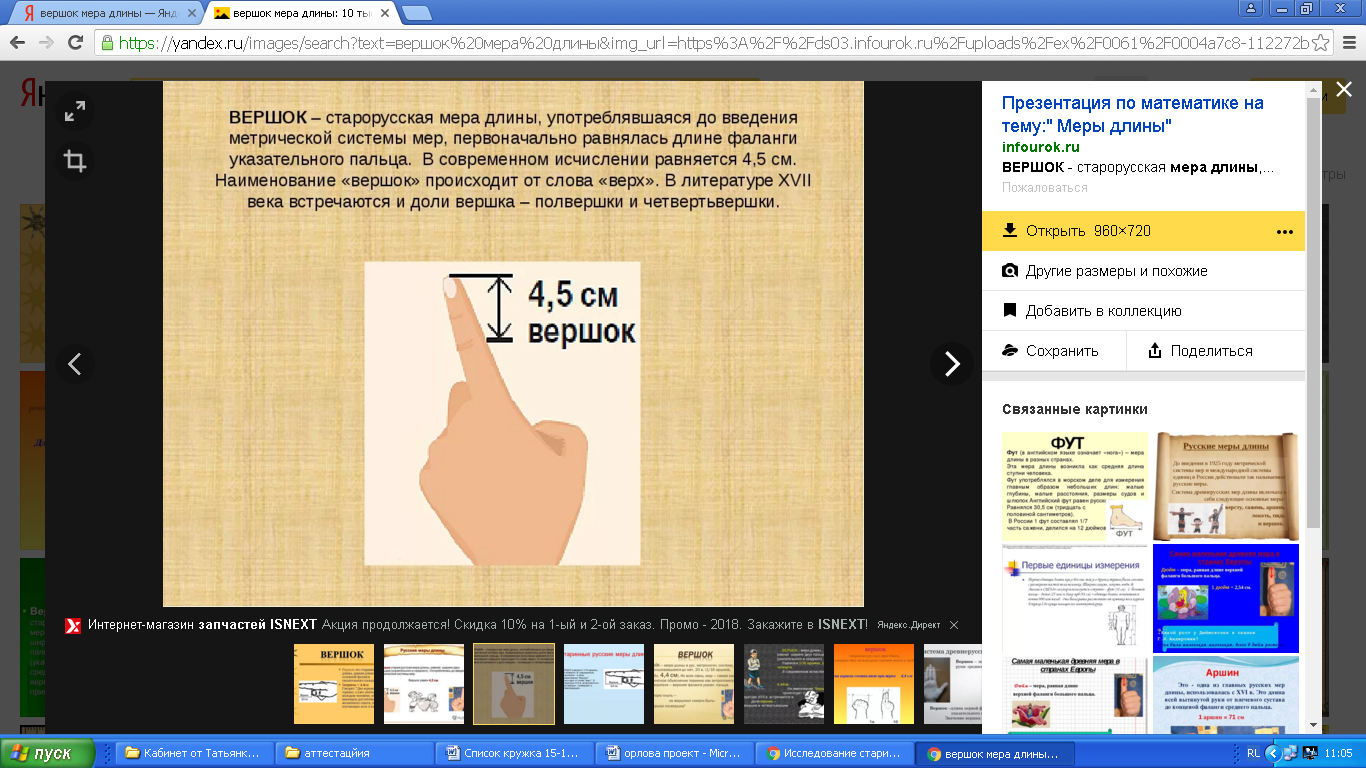

2.2 Аршин

Аршин - старинная русская мера длины, равная, в современном исчислении 0,7112м. Аршином, так же, называли мерную линейку, на которую, обычно, наносили деления в вершках.

Рисунок 2 - Мера длины «Аршин»

Есть различные версии происхождения аршинной меры длины. Возможно, первоначально, "аршин" обозначал длину человеческого шага (порядка семидесяти сантиметров, при обычной ходьбе по равнине, в среднем темпе) и являлся базовой величиной для других крупных мер определения длины, расстояний (сажень, верста). Корень "ар" в слове аршин - в древнерусском языке (и в других, у соседних народов) означает "земля", "поверхность земли", "борозда" и указывает на то, что эта мера могла применяться при определении длины пройденного пешком пути. Было и другое название этой меры – шаг.

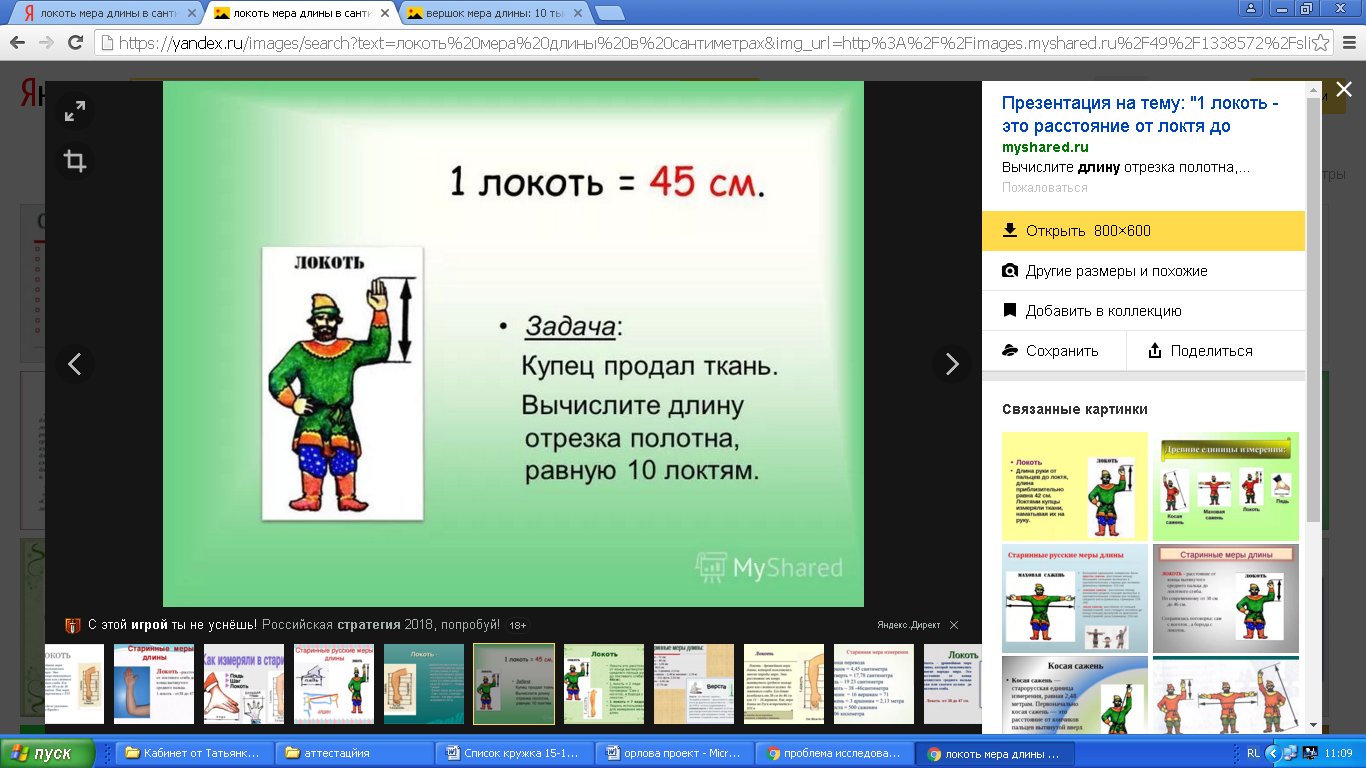

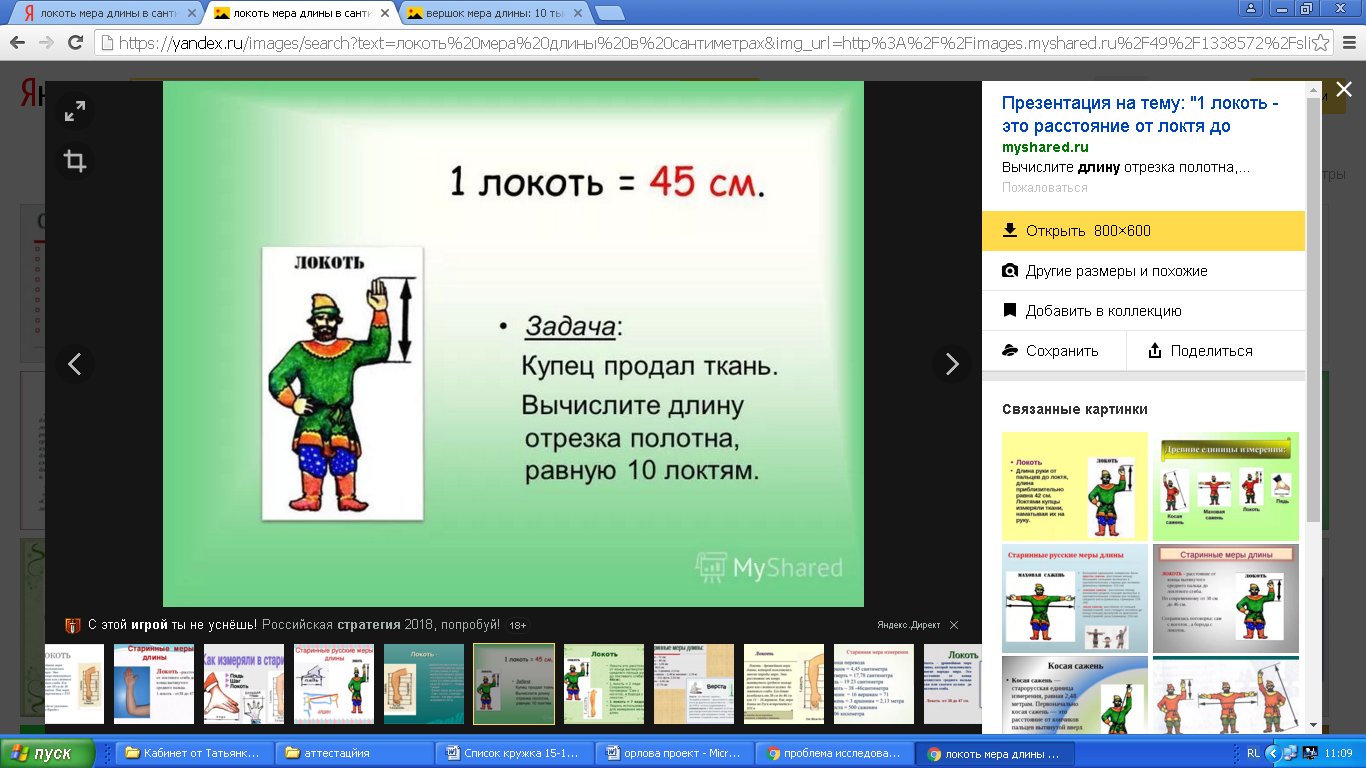

2.3. Локоть Локоть - исконно древнерусская мера длины, известная уже в 11 веке, равнялся длине руки от пальцев до локтя по прямой. Величина этой древнейшей меры длины, по разным источникам, составляла от 38 до 47 см. С 16-го века постепенно вытесняется аршином и в 19 веке почти не употребляется. Значение древнерусского локтя в 10.25-10.5 вершков (в среднем приблизительно 46-47 см) было получено из сравнения измерений в Иерусалимском храме, выполненных игуменом Даниилом, и более поздних измерений тех же размеров в точной копии этого храма в главном храме Ново-Иерусалимского монастыря на реке Истре (XVII в). Её применяли в крестьянском хозяйстве, когда нужно было измерить длину изготовленной в домашних условиях шерстяной пряжи или пеньковой верёвки (такую продукцию наматывали на локоть). Локоть широко применяли в торговле как особенно удобную меру.

Рисунок 3- Мера длины «Локоть»

В розничной торговле холстом, сукном, полотном - локоть был основной мерой. В крупной оптовой торговле - полотно, сукно и прочее, поступали в виде больших отрезов "поставов", длина которых в разное время и в разных местах колебалась от 30 до 60 локтей (в местах торговли эти меры имели конкретное, вполне определенное значение).

«Близок локоть, да не укусишь» - о каком – ни будь простом, но невыполненном деле.

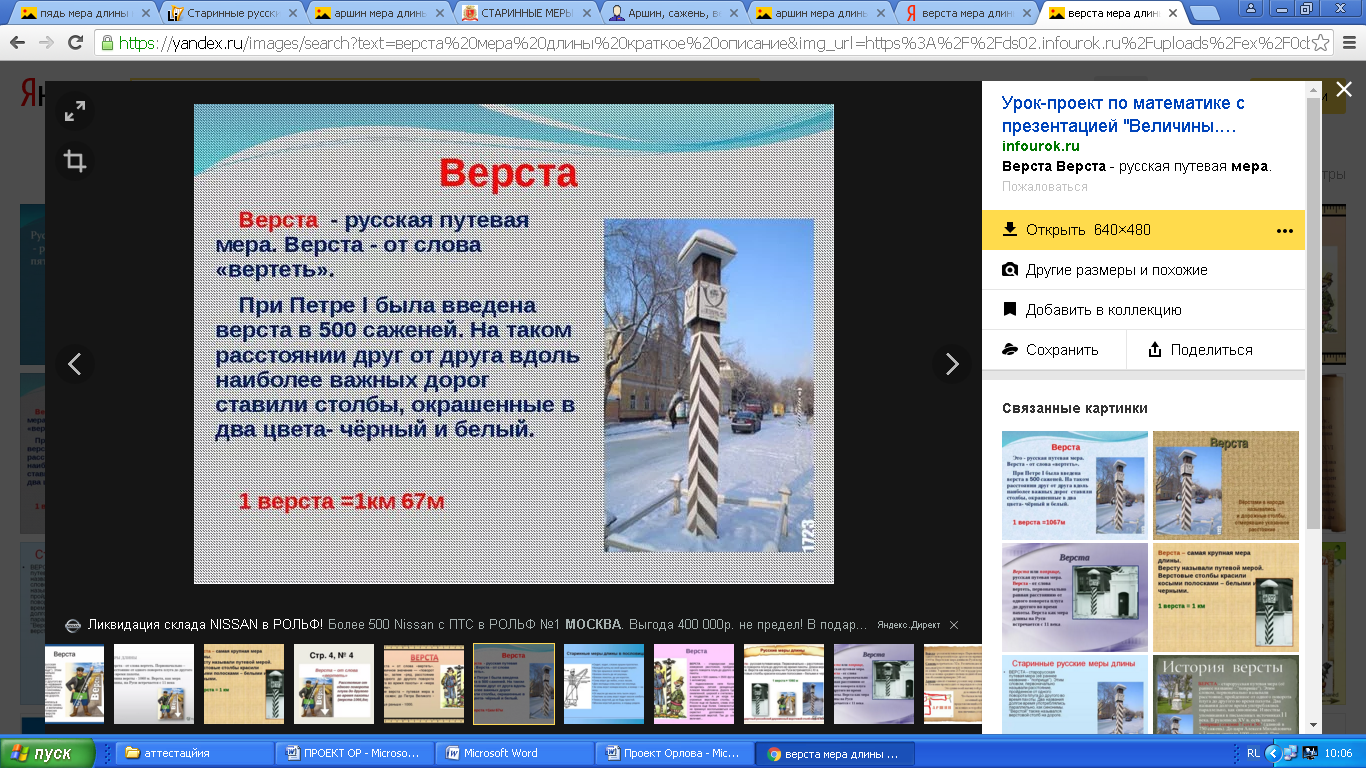

2.4 Верста Верcта - от слова вертеть, старорусская путевая мера (её раннее название - ''поприще''). Этим словом, первоначально называли расстояние, пройденное от одного поворота плуга до другого во время пахоты. Два названия долгое время употреблялись параллельно, как синонимы. Известны упоминания в письменных источниках 11 века. В рукописях XV в. есть запись: "поприще саженей 7 сот и 50" (длиной в 750 сажень).

До царя Алексея Михайловича в 1 версте считали 1000 саженей.

При Петре Первом одна верста равнялась 500 саженей, в современном исчислении - 213,36 X 500 = 1066,8 м. На таком расстоянии друг от друга вдоль наиболее важных дорог ставили столбы (рисунок 4), окрашенные в два цвета- черный и белый.

Рисунок 4 - Верстовой столб

Межевая верста – (от слова межа – граница земельных владений в виде узкой полосы) старорусская единица измерения, равная двум верстам. Версту в 1000 сажен (2,16 км) употребляли широко в качестве межевой меры, обычно при определении выгонов вокруг крупных городов, а на окраинах России, особенно в Сибири - и для измерения расстояний между населенными пунктами.

Коломенская верста – «верзила» - шутливое название очень высокого человека. Она берёт своё начало со времён царя Алексея Михайловича, царствовавшего с 1545 по 1576 год. Он повелел расставить вдоль дороги, ведшей от Калужской заставы Москвы до летнего дворца в селе Коломенском, столбы с ордами наверху на расстояние 700 саженей друг от друга. Высота каждого из них была равна приблизительно двум саженям (4метра).

«От слова до дела – целая верста» - так говорят, чтобы человек хвастался

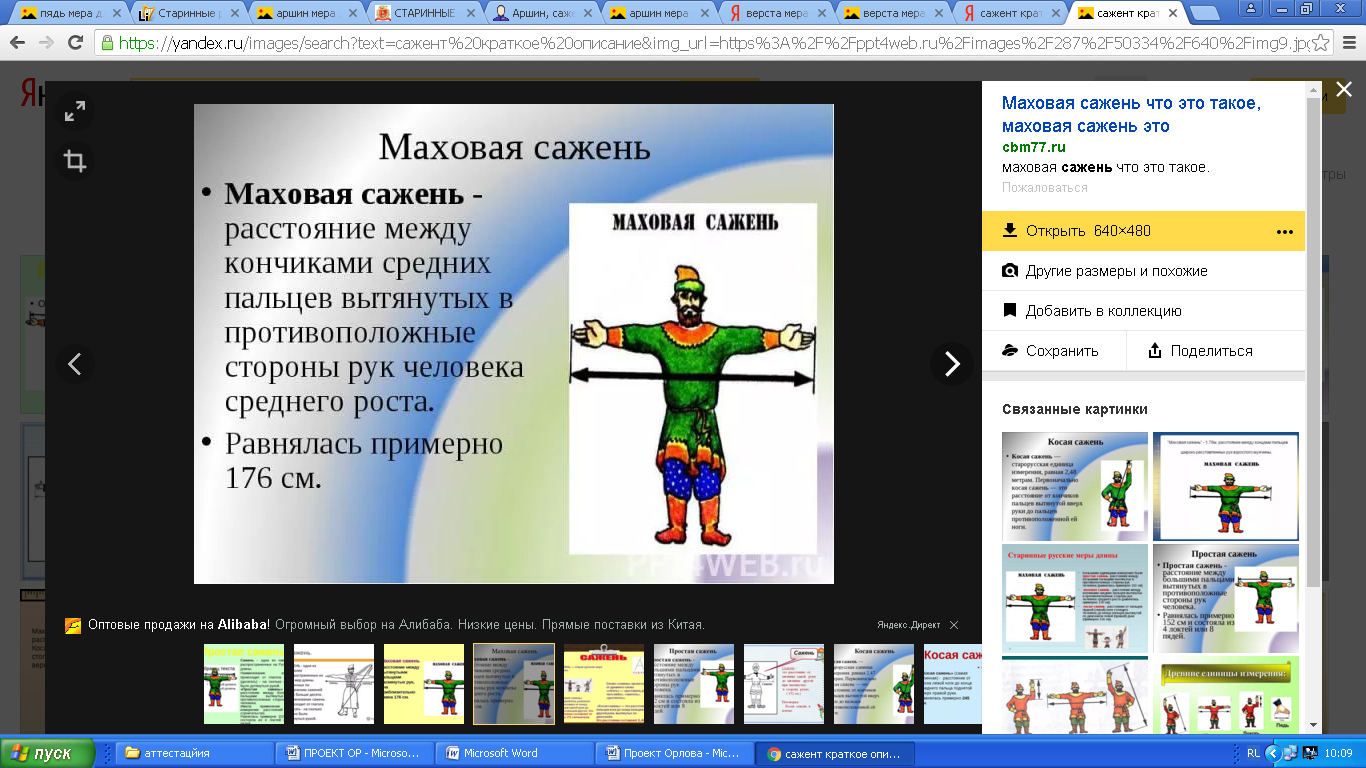

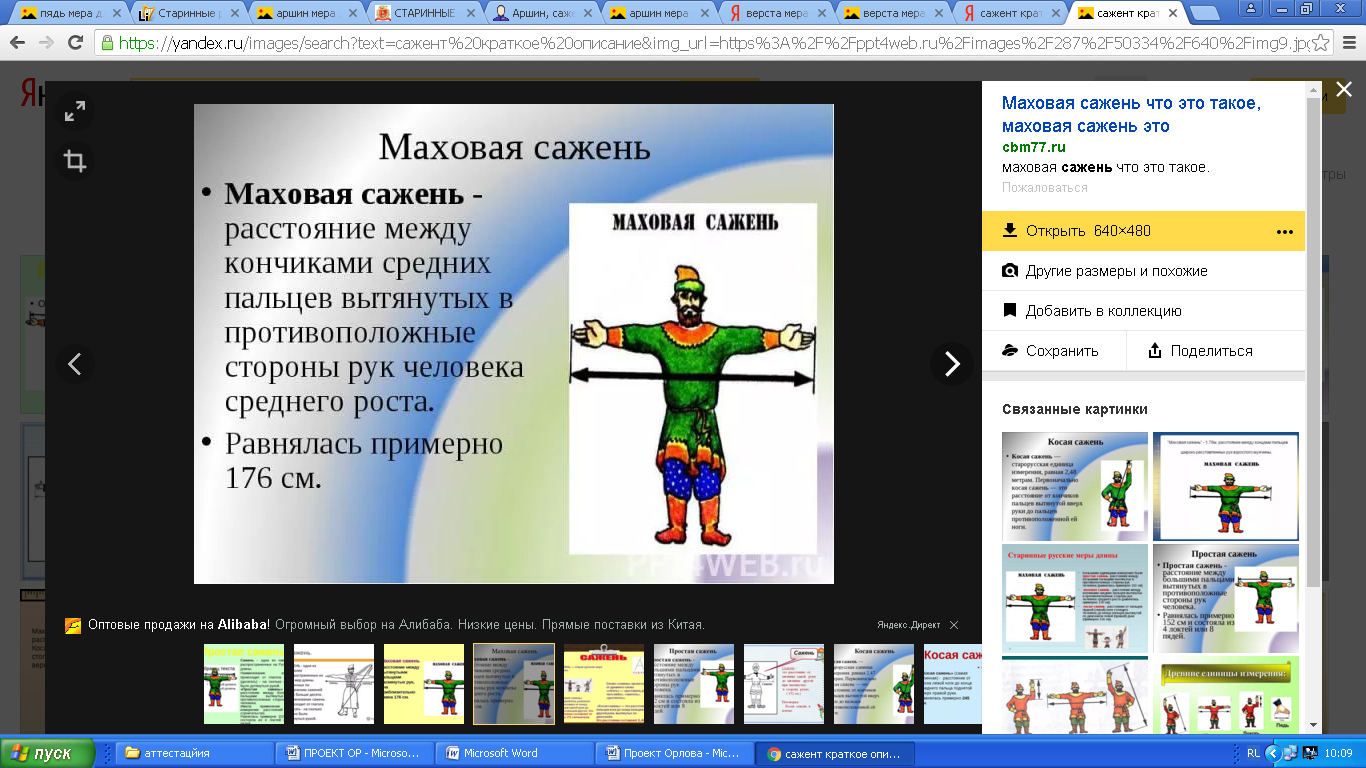

2.5. Сажень Сажень- одна из наиболее распространённых на Руси мер длины. Различных по назначению (и, соответственно, величине) саженей было больше десяти.

Эта старинная мера длины упоминается Нестором в 1017г. Наименование сажень происходит от глагола сягать (досягать) - на сколько можно было дотянуться рукой. Для определения значения древнерусской сажени большую роль сыграла находка камня, на котором была высечена славянскими буквами надпись: "В лето 6576 (1068 г.) индикта 6 дня, Глеб князь мерил 10000 и 4000 сажен". Из сравнения этого результата с измерениями топографов получено значение сажени 151,4 см. С этим значением совпали результаты измерений храмов и значение русских народных мер. Существовали саженные мерные верёвки и деревянные "складени", имевшие применение при измерении расстояний и в строительстве.

Простая сажень – расстояние между большими пальцами вытянутых в противоположные стороны рук человека (равнялась примерно 152 см).

Маховая сажень - расстояние между концами средних пальцев раскинутых в стороны рук человека среднего роста равнялась примерно - 1,76м.

Рисунок 5 – Мера длины «Маховая сажень»

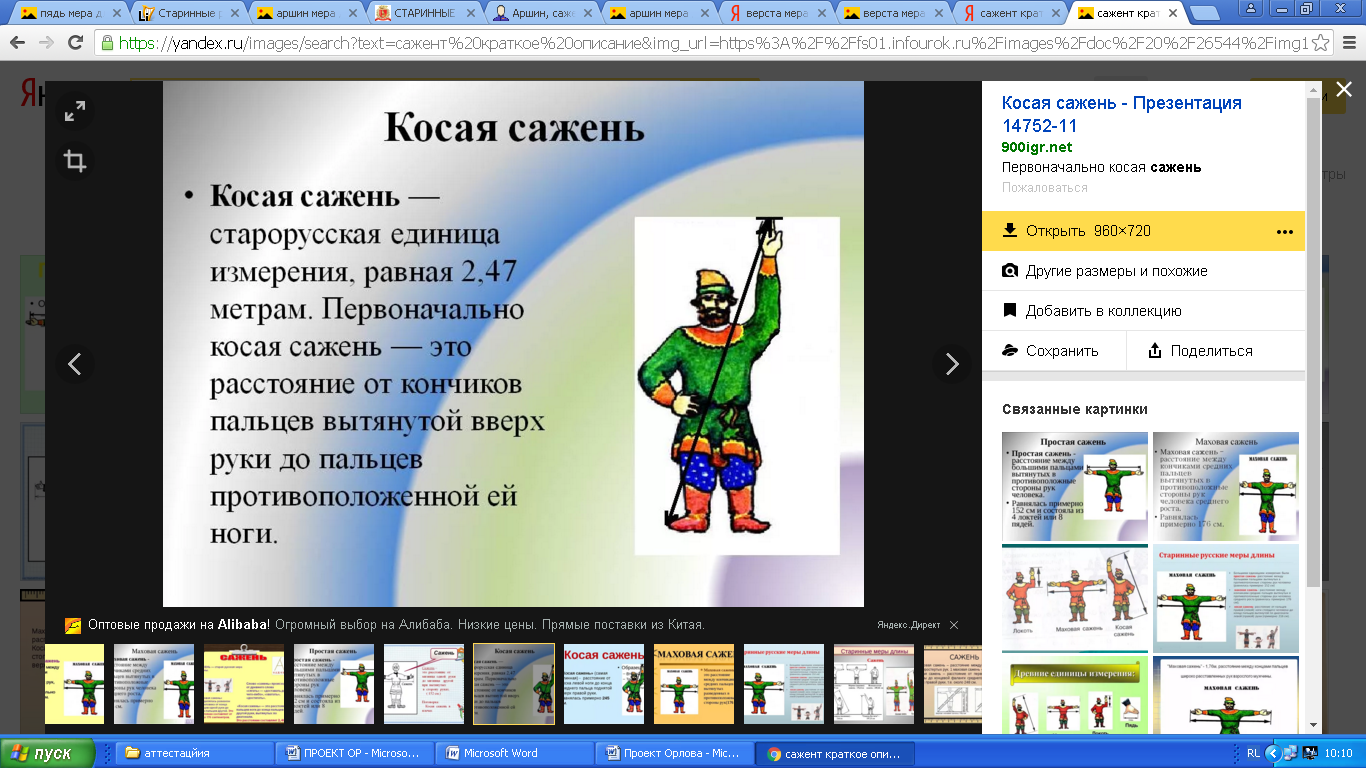

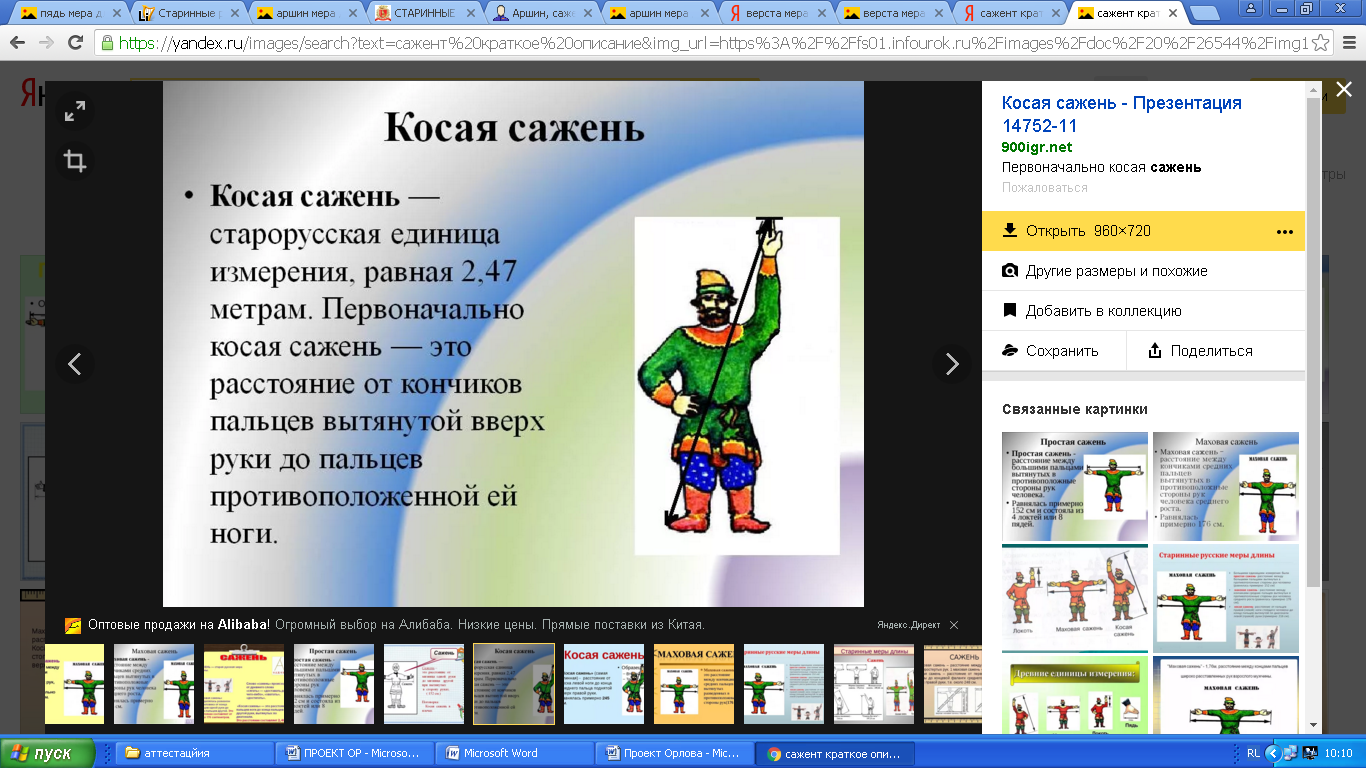

Косая сажень - старорусская единица измерения, равная 2,47 метрам. Первоначально "косовая" сажень - расстояние от кончиков пальцев вытянутой вверх руки до пальцев противоположной ей ноги.

Используется в словосочетании: "у него косая сажень в плечах " (в значении - богатырь, великан).

Рисунок 6 – Мера длины «Косая сажень»

Разновидности саженей:

городовая — 284,8 см,

церковная — 186,4 см,

народная — 176,0 см,

кладочная — 159,7 см,

простая — 150,8 см,

великая — 244,0 см,

греческая — 230,4 см,

казённая — 217,6 см,

царская — 197,4 см,

Сажени употреблялись до введения метрической системы мер.

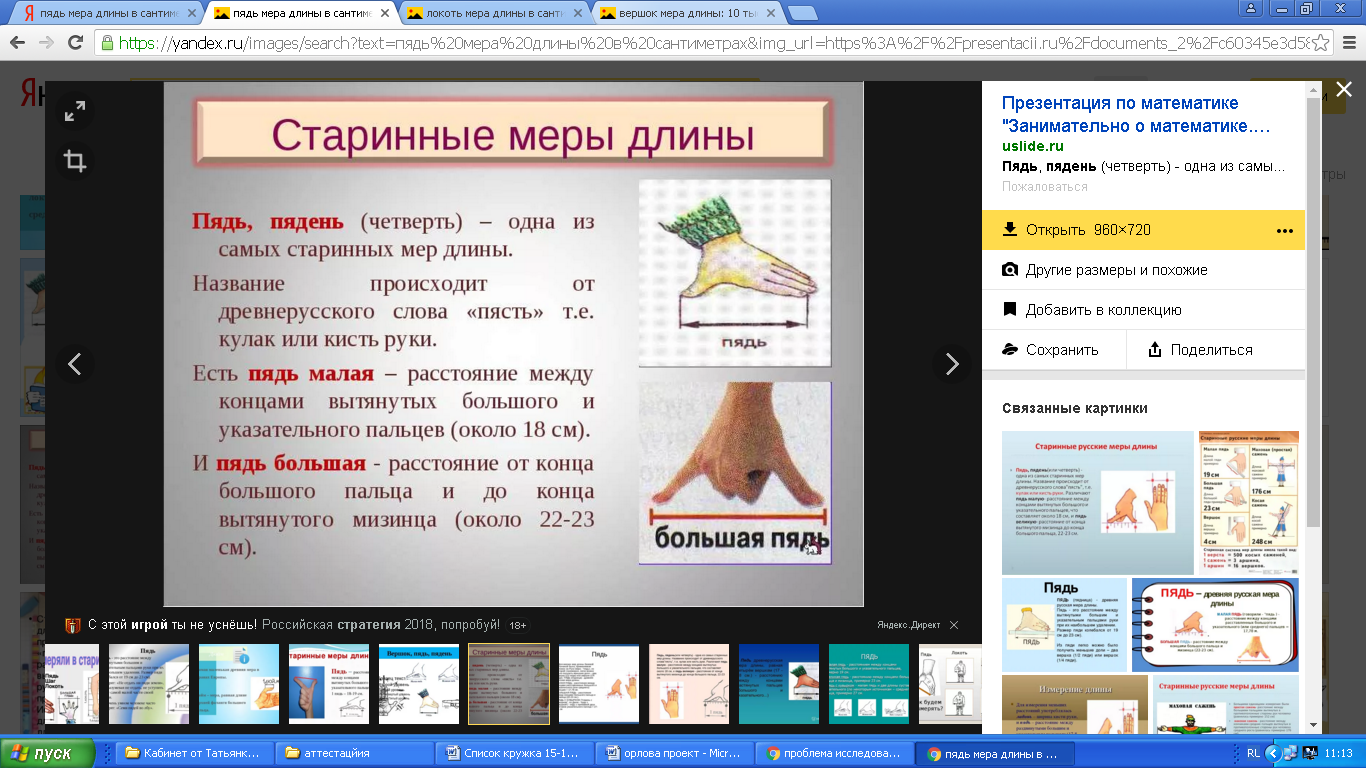

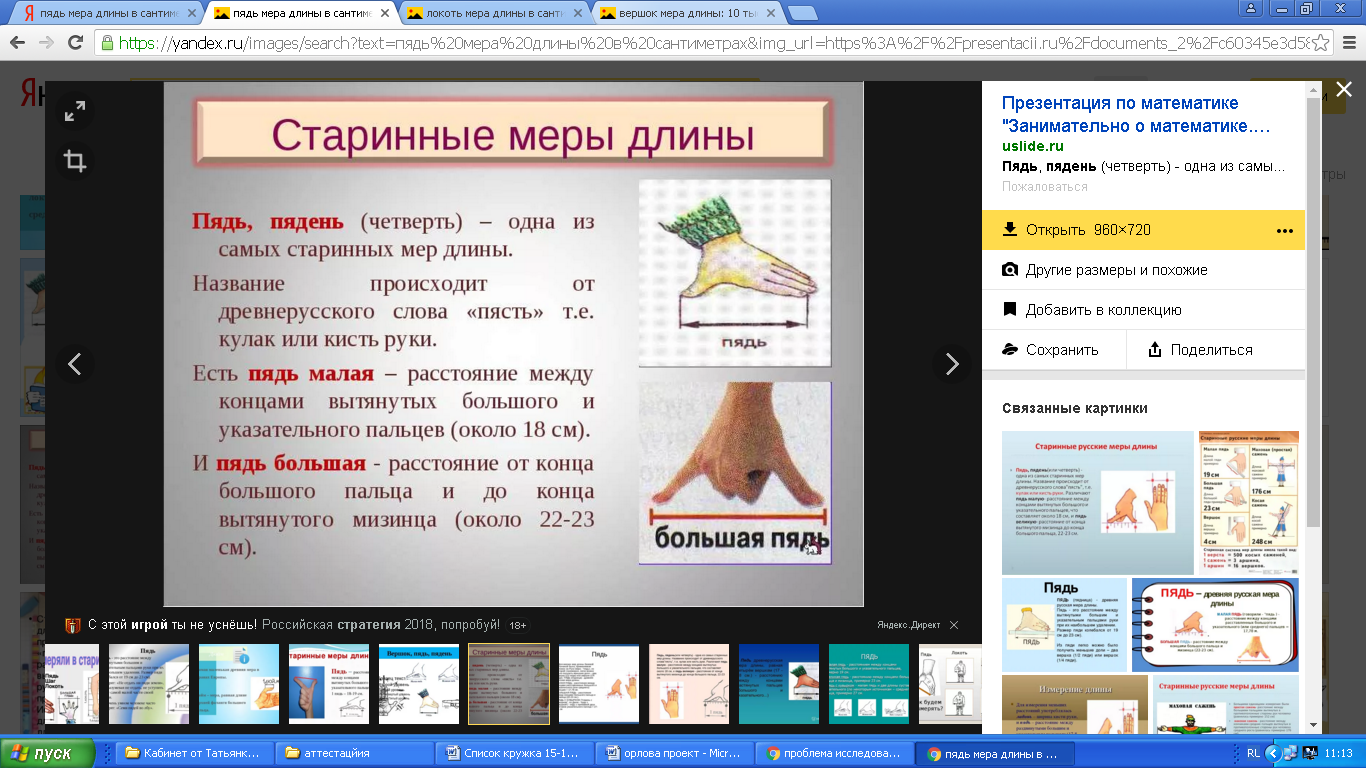

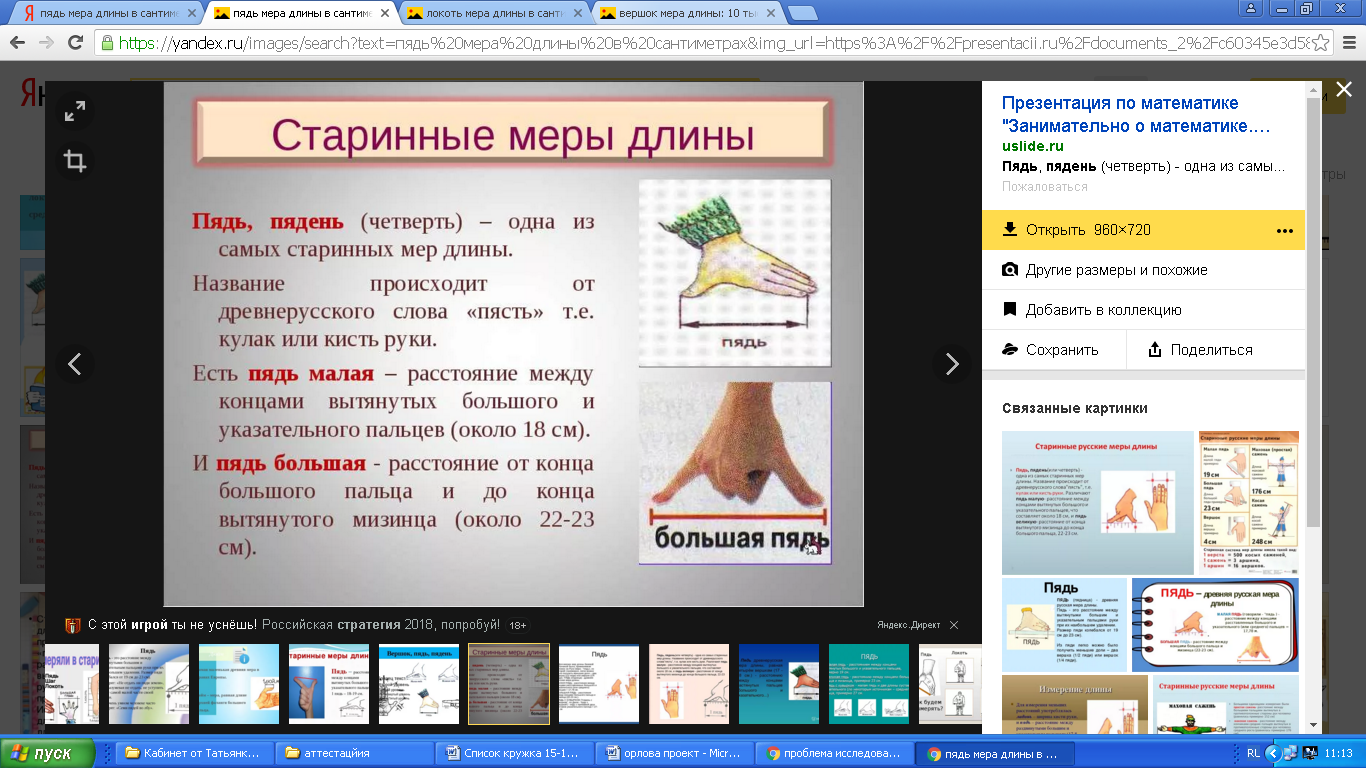

2.6. Пядь Пядь – одна из самых старинных мер длины. Она удобна тем, что как локоть и ладонь, каждый носит её с собой. Пядь — это расстояние между концами расставленных большого и указательного (или среднего) пальцев. Она равнялась 17,78 cм.

Рисунок 7 – Мера длины «Пядь»

Различали: малая пядь, большая пядь и пядь с кувырком.

Большая пядь – расстояние между концами большого пальца и мизинца (22—23 см).

Рисунок 8 – Мера длины «Большая пядь»

Пядь с кувырком -с прибавкой двух суставов указательного пальца 27-31 см.

Малая пядь –расстояние между концами вытянутых большого и указательного пальцев.

3 Старорусские меры площади

В Киевской Руси мер площади, как квадратных мер, судя по сохранившимся источникам, не было. Меры площади нужны были для определения размеров земельных участков. Участки же не всегда были четко разграничены, соприкасались друг с другом, имели межевые знаки. В древней Руси в целях податного обложения использовали чисто условные единицы, характеризовавшие рабочую силу или сельскохозяйственный инвентарь, а также меры, в основе которых лежали трудовые возможности

В середине XIII века татары проводили в значительных масштабах описи земельных площадей. В основу было положено отдельное хозяйство («дом» или «дым»). В эпоху укрепления Московского государства появились квадратная верста, квадратная (круглая ) десятина и квадратная сажень.

С XVI века «трудовые» и «посевные» меры стали выражать через геометрическую меру – десятину, позволяющую более точно измерить земельные площади

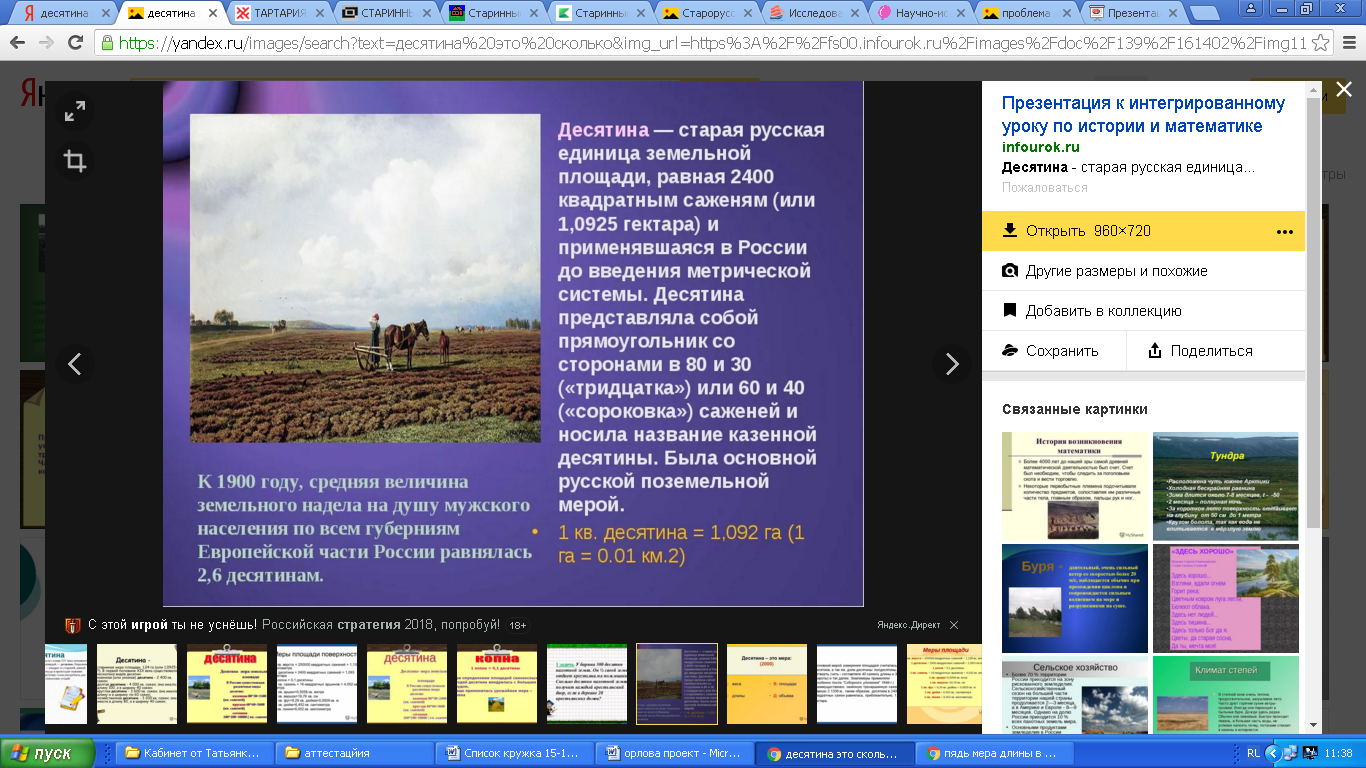

3.1 Десятина

Основной мерой измерения площадей считалась десятина, а так же, доли десятины: полдесятины, четверть

Десятина – старая русская единица земельной площади, равная 2400 квадратным саженям или 1,0925 гектара и применявшаяся в России до введения метрической системы. Десятина представляла собой прямоугольник со сторонами в 80 и 30 («тридцатка») или 60 и 40 («сороковка») саженей и носила название казенной десятины.

Рисунок 9 – Мера площади «Десятина»

Масштабы использования десятины и четверти росли в соответствии с освоением угодий и увеличением территории государства. Однако уже в первой половине XVI века выяснилось, что при измерении земель в четвертях общая опись земель затянется на много лет. И тогда в 40-х годах XVI века один из просвещеннейших людей Ермолай Еразм предложил пользоваться более крупной единицей четверогранным поприщем, под которым подразумевалась квадратная площадь со стороной в 1000-саженную версту. Это предложение не было принято, но сыграло определенную роль в процессе введения большой сохи.

Ермолай Еразм один из первых метрологов-теоретиков, к тому же стремившийся сочетать решение метрологических и социальных вопросов. При определении площадей сенокосных угодий десятина внедрялась с большим трудом т.к. угодия из-за их расположения и неправильных форм были неудобны для измерения. Чаще применялась урожайная мера копна. Постепенно эта мера получила значение, увязанное с десятиной, и подразделялась на 2 полукопны, на 4 четверти копны, на 8 полчетвертей копны и т.д. С течением времени копна, как мера площади, была приравнена 0,1 десятины (т.е. считали, что с десятины снимали в среднем 10 копен сена).

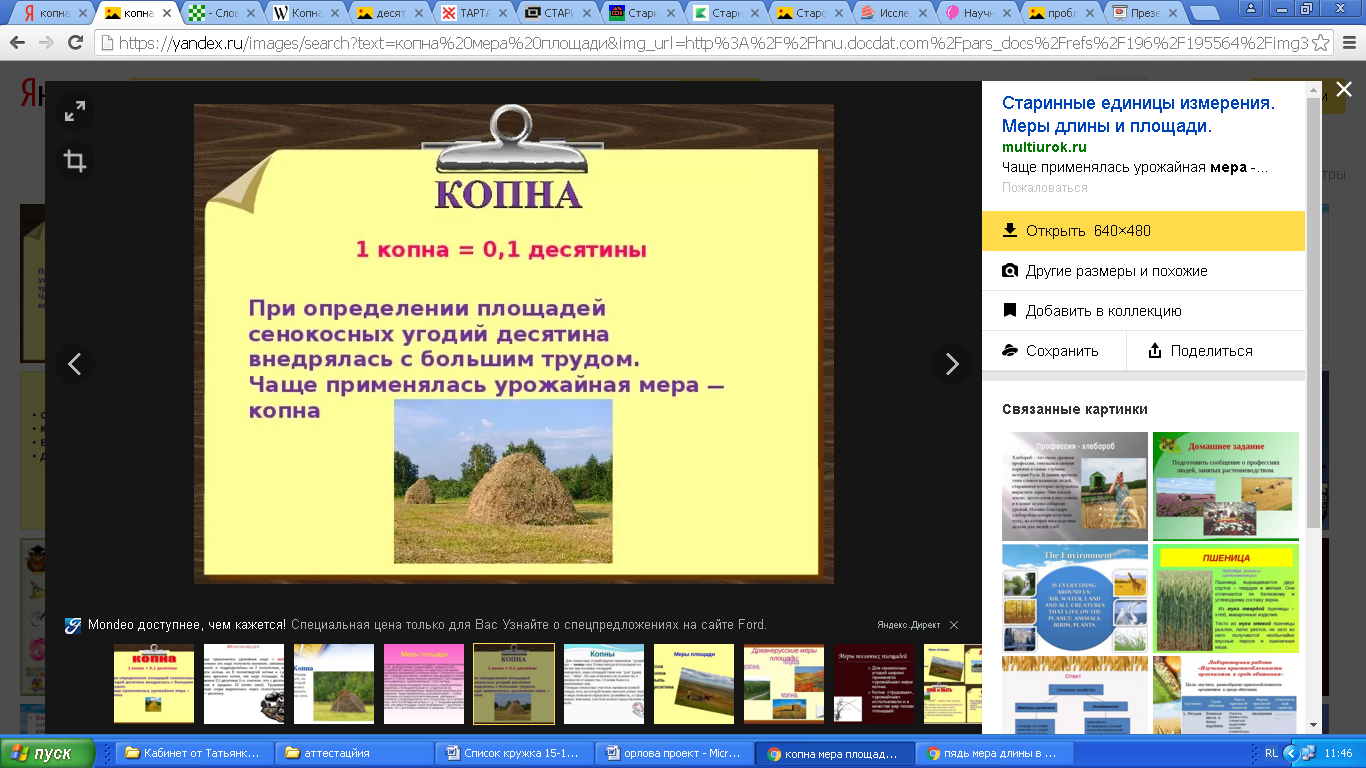

3.2 Копна

Копна — староруская мера площади (поземельная), предназначенная для измерения сенных покосов.

Применялась для подсчёта количества собранного сена, затем трансформировалась в единицу измерения площади покоса

Первоначально мера носила субъективный характер и была равна площади луга, с которого скашивали сено на одну копну. В 18 в. Копна была приравнена 0,1 десятине (1120 м2). В середине 18 в. Копна вышла из употребления

Рисунок 10 – Мера площади «Копна»

Соха и выть — крупные меры земельных площадей, которые употребляли землемеры при составлении "сошного" письма для нужд финансовых и военно-учетных органов. Основной особенностью сохи и выти являлось выражение их через различные числа четвертей, так как учитывали качество земель и социальное положение земледельцев, т.е. сами эти меры имели переменное значение.

3.3 Квадратные единицы измерения площади

Если в XVII веке результаты измерений, выраженные в десятинах, требовалось еще "положить в четверти", то в XVIII веке десятину стали употреблять для выражения окончательных результатов измерений. При Петре I в системе единиц площади прочно утвердились квадратные меры. В учебниках давали сведения о них и о действиях с ними. Еще Л.Ф. Магницкий пользуется словом "квадратный" — "квадратные стопы", "квадратные цоли", "квадратные мили" и пр.

Изменение линейной сажени отразилось и на значениях квадратных мер.

Квадратные единицы образовали определенную систему, которая может быть представлена в следующем виде:

-

1 кв. верста = 250000 квадратных саженей = 1,138 кв. километра.

-

1 десятина = 2400 квадратных саженей = 1,093 гектара.

-

1 копна = 0,1 десятины.

-

1 кв. сажень = 16 квадратных аршинов = 4,552 кв. метра.

-

1 кв. аршин=0,5058 кв. метра.

-

1 кв. вершок=19,76 кв. см.

-

1 кв. фут=9,29 кв. дюйма=0,0929 кв. м.

-

1 кв. дюйм=6,452 кв. сантиметра.

-

1 кв. линия=6,452 кв. миллиметра.

4 Русские меры веса

С Развитием обмена продуктов в обществе возникла необходимость в измерениях количества разных веществ. Массу камня, строительных материалов, волокнистых веществ нельзя было определить по объему, в связи с этим изобрели способ измерения количества веществ с помощью взвешивания на рычажных весах. Какой народ и когда изобрел весы, неизвестно. Вероятно, это изобретение было сделано многими народами независимо друг от друга.

На Руси использовались в торговле следующие меры веса: берковец, пуд, фунт, лот

золотник, доля

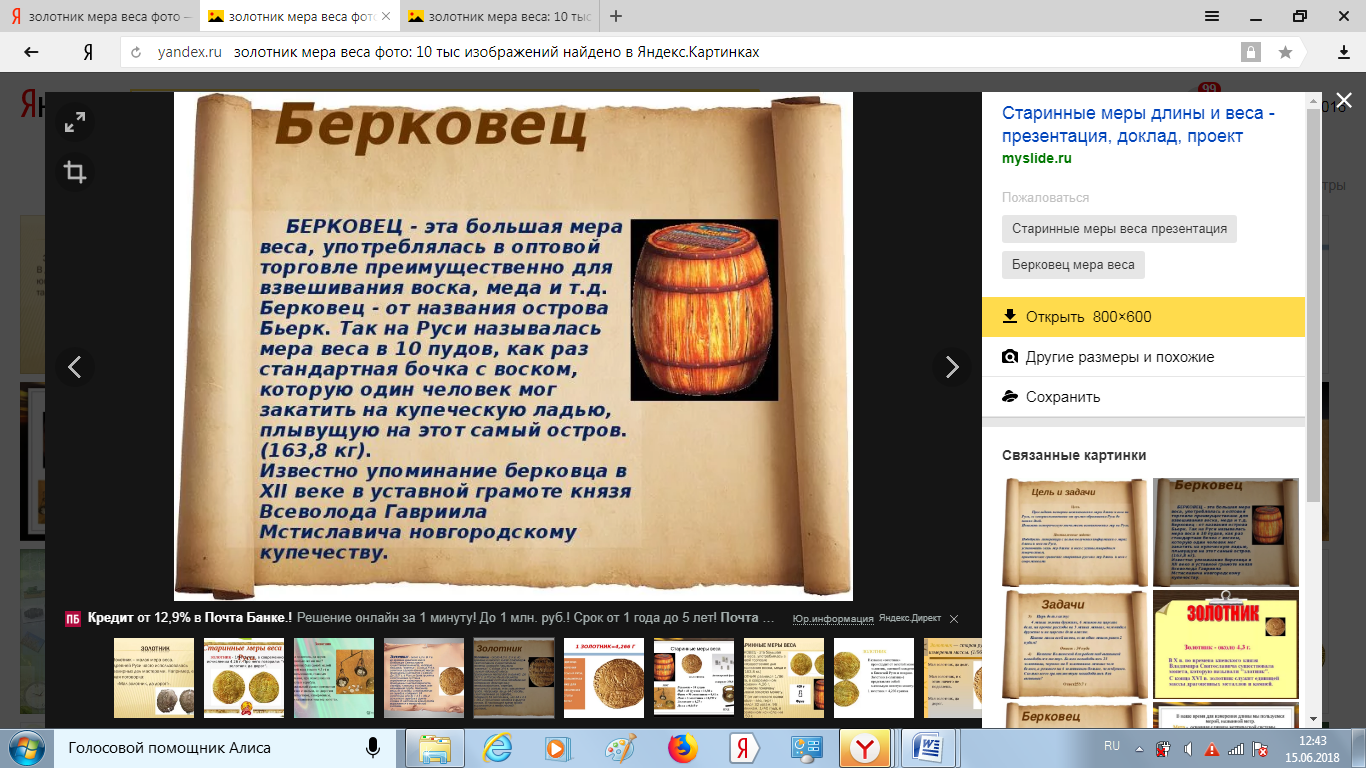

4.1 Берковец Берковец - это большая мера веса, употреблялась в оптовой торговле преимущественно для взвешивания воска, меда и т.д. Берковец - от названия острова Бьерк. Так на Руси называлась мера веса в 10 пудов, как раз стандартная бочка с воском, которую один человек мог закатить на купеческую ладью, плывущую на этот самый остров. (163,8 кг). Известно упоминание берковца в XII веке в уставной грамоте князя Всеволода Гавриила Мстиславича новгородскому купечеству.

Рисунок 11 – Мера веса «Берковец»

4.2 Пуд

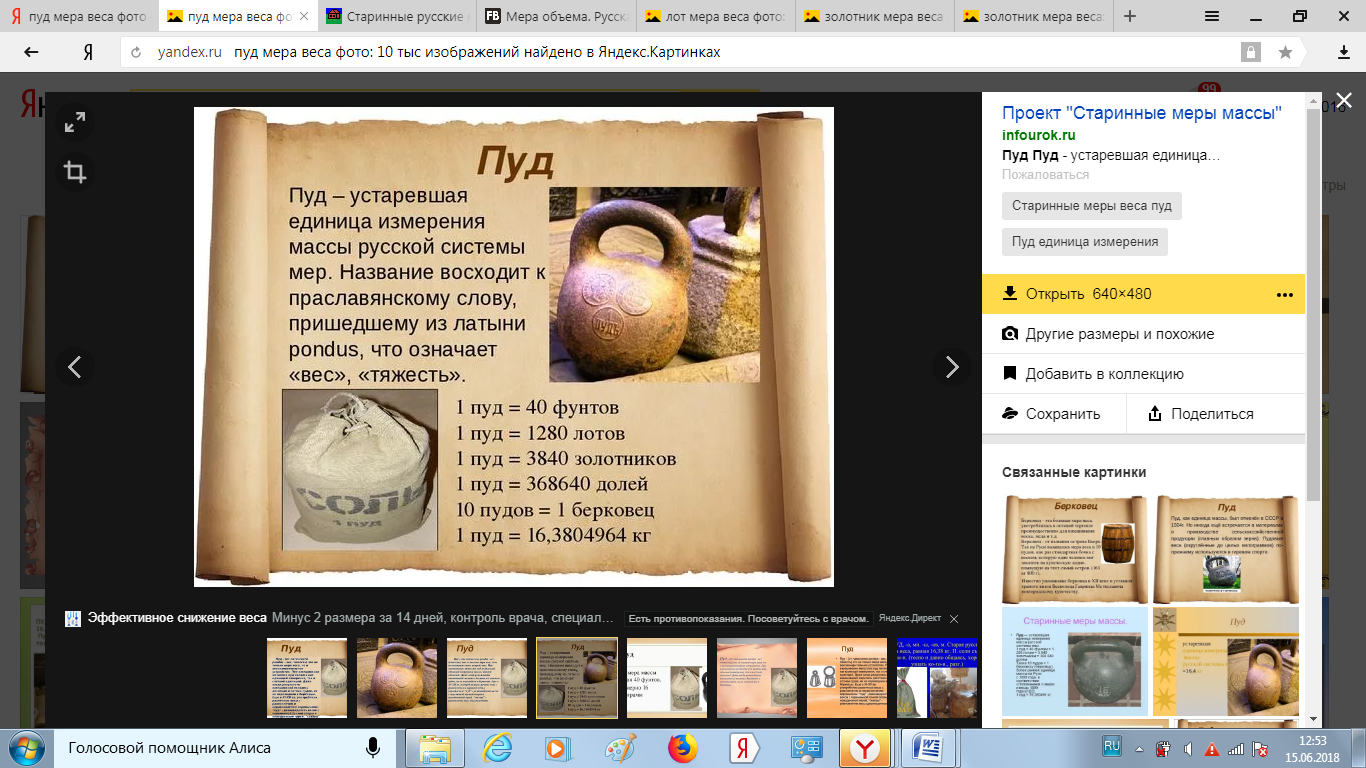

Пуд равнялся 40 фунтам, в современном исчислении - 16,38 кг. Применялся уже в 12 веке. Пуд - (от латинского pondus - вес, тяжесть) это не только мера веса, но и весо измерительное устройство. При взвешивании металлов пуд являлся как единицей измерения, так и счётной единицей. Даже когда результаты взвешиваний являлись десяткам и сотням пудов, их не переводили в берковцы. Еще в XI-XII вв. употребляли различные весы с равноплечим и неравноплечим коромыслом: "пуд" - разновидность весов с переменной точкой опоры и неподвижной гирей, "скалвы" - равноплечие весы (двухчашечные).Пуд, как единица массы был отменён в СССР в 1924г.

Рисунок 12 – Мера веса «Пуд»

4.3 Фунт

Фунт (от латинского слова 'pondus' - вес, гиря) равнялся 32 лотам, 96 золотникам, 1/40 пуда, в соврменном исчислении 409,50 г. Используется в сочетаниях: "не фунт изюма", "узнать почём фунт лиха". Русский фунт был принят при Алексее Михайловиче.

Сахар продавали фунтами.

4.4 Золотник

Название «золотник» происходит от золотой монеты золотник (златник), имевшей хождение в Киевской Руси. Золотник представлял собой маленькую золотую монет и равнялся 1/96 фунта, в современном исчислении 4,26 г. Про него говорили: "мал золотник да дорог".

Золотник использовался для взвешивания мелких, но дорогих товаров. Мера объема сыпучих тел – сколько их поместится на плоскости поднятой монеты.

С конца XVI века золотник служит единицей массы драгоценных металлов и камней. До 1927 года в России была принята золотниковая система определения содержания драгоценных металлов в сплаве, так называемая проба.

На Руси чай покупали на золотники.

Рисунок 12 – Мера веса «Золотник»

4.5 Лот и доля

Лот –старорусская единица измерения массы, равная трём золотникам или 12,797 граммам.

Доля – самая мелкая старорусская единица измерения массы, равная 1/96 золотника или 0,044 граммам

5 Меры объёма Бытовые меры объема жидкостей были весьма разнообразны

В житейском обиходе и в торговле употребляли разнообразные хозяйственные сосуды: котлы, жбаны, корчаги, братины, ендовы. Значение таких бытовых мер в разных местах было различно: например, емкость котлов колебалась от полуведра до 20 ведер. В XVII в. была введена система кубических единиц на основе 7-футовой сажени, а также введён термин кубический (или "кубичный"). Кубическая сажень содержала 27 кубических аршин или 343 кубических фута; кубический аршин — 4096 кубических вершков или 21952 кубических дюймов.

5.1 Ведро

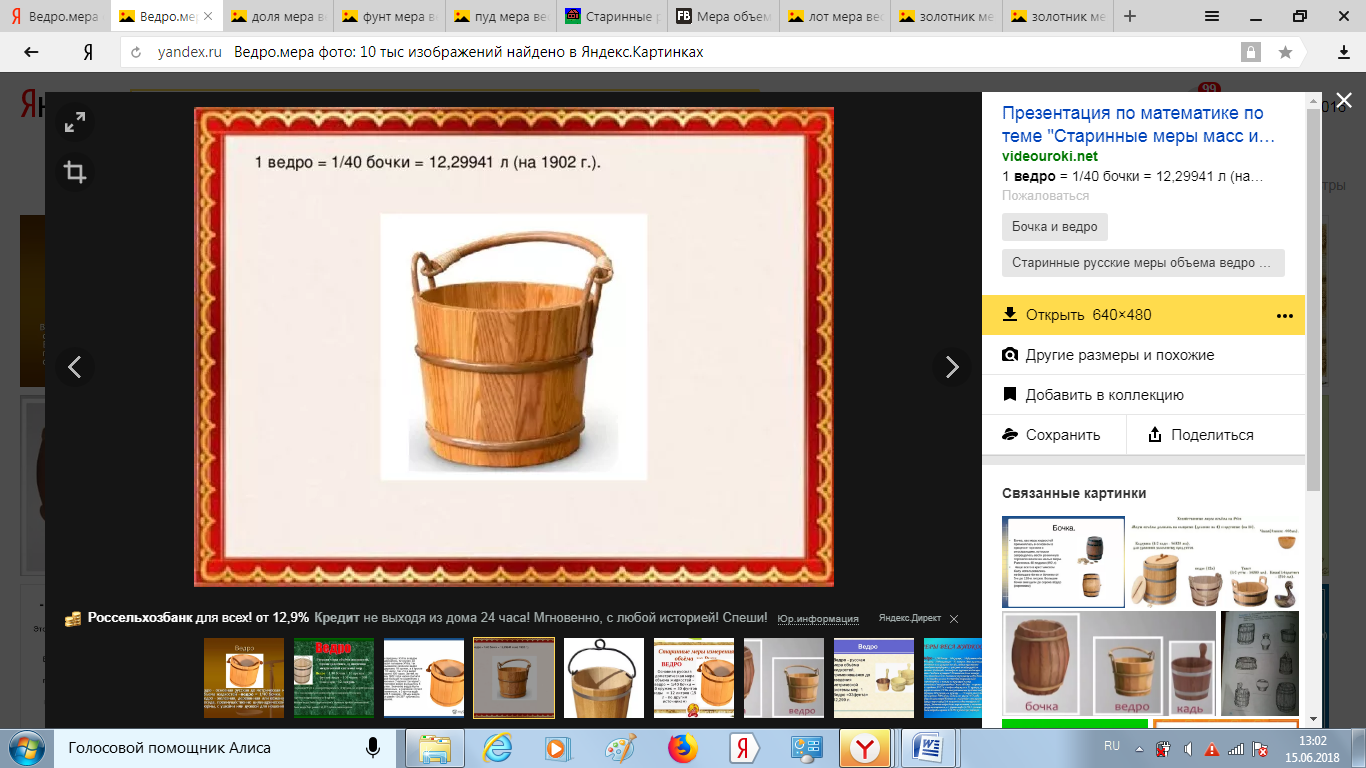

Основная русская дометрическая мера объема жидкостей –ведро равнялась 1/40 бочки

Ведро – железная, деревянная или кожаная посуда, преимущественно цилиндрической формы, с ушками или дужкой для ношения. В обиходе, два ведра на коромысле должны быть "в подъём женщине". Деление на более мелкие меры проводилось по двоичному принципу: ведро делили на 2 полуведра или на 4 четверти ведра или на 8 получетвертей, а также на кружки и чарки.

Рисунок 13 – Мера объема «Ведро»

До середины XVII в. в ведре содержалось 12 кружек, во второй половине XVIIв. так называемое казённое ведро содержало 10 кружек, а в кружке — 10 чарок, так что, в ведро входило 100 чарок. Затем, по указу 1652 года чарки сделали втрое больше по сравнению с прежними ("чарки в три чарки"). В торговое ведро вмещалось 8 кружек. Значение ведра было переменным, а значение кружки неизменным, в 3 фунта воды (1228,5 грамма). Объем ведра был равен 134,297 кубических вершков.

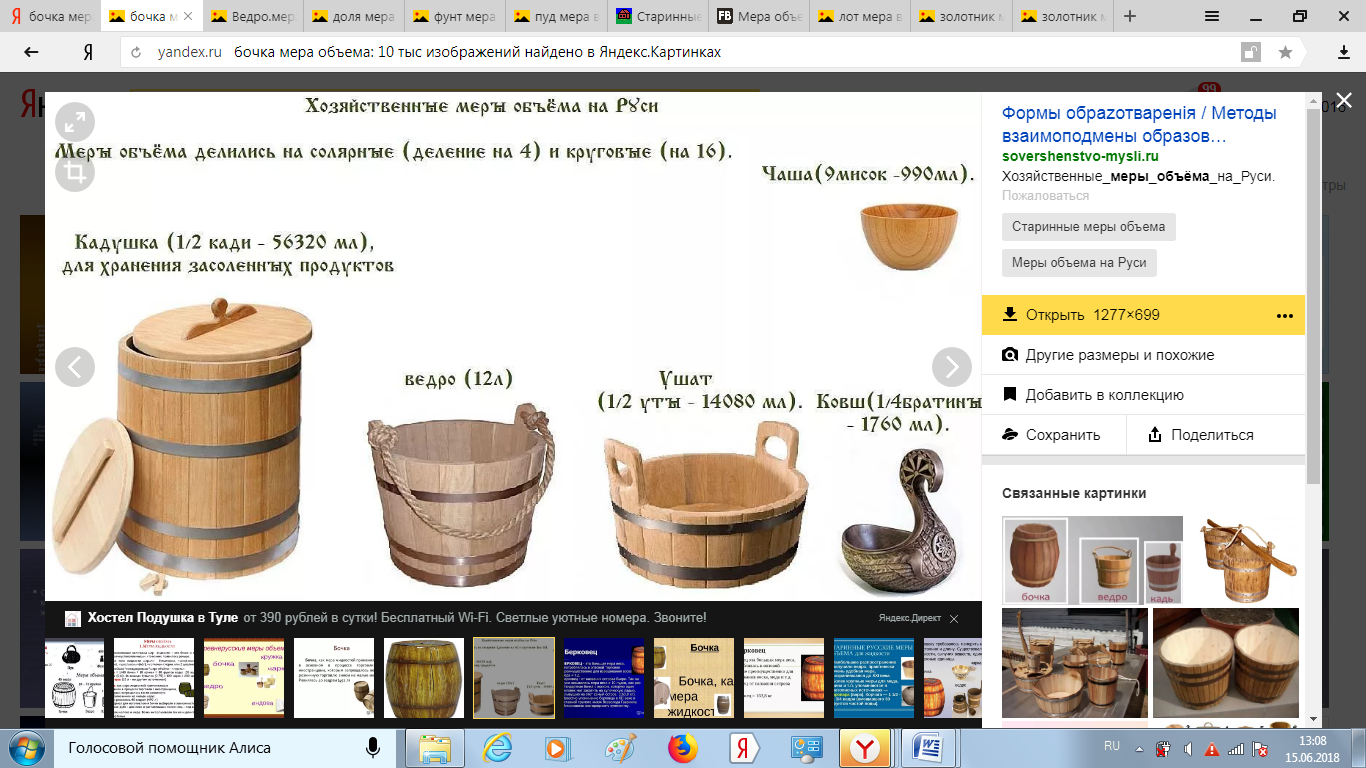

5.2 Бочка

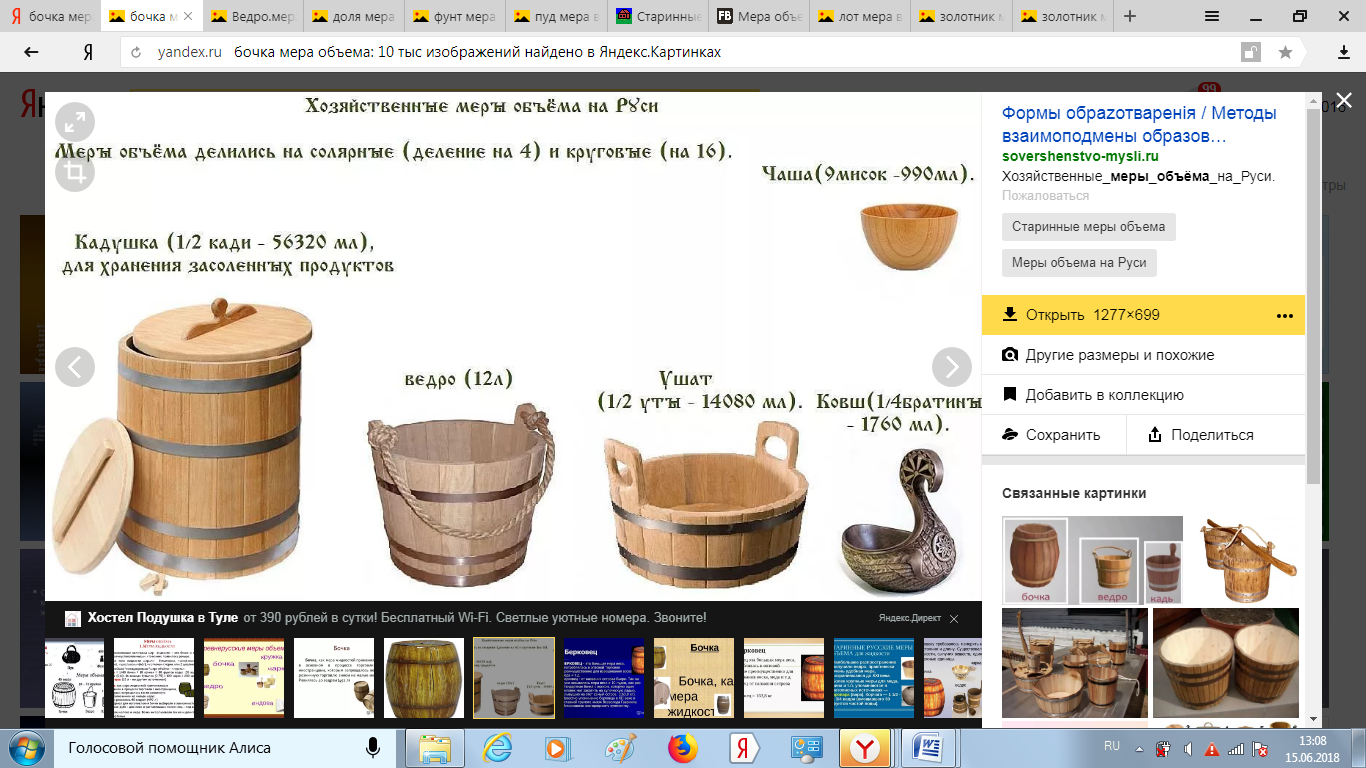

Бочка, как мера жидкостей, применялась в основном в процессе торговли с иностранцами, которым запрещалось вести розничную торговлю вином на малые меры. Равнялась 40 ведрам (492 л).

Материал для изготовления бочки выбирали в зависимости от её назначения:

Чаще всего в крестьянском быту использовались небольшие бочки и бочонки от 5-и до 120-и литров. Большие бочки вмещали до сорока вёдер (сороковки). Бочки использовали так же и для стирки (отбивки) белья.

Корчага - 12 л

Насадка - 2,5 ведра (Ногородская мера жидкости, XV век)

Ковш, Ушат – высота посудины – 30-35 сантиметров, диаметр – 40 сантиметров, объем – 2 ведра или 22-25 литров

Рисунок 14 – Меры объема «Ушат» и «Ковш»

Короб - из цельных кусков луба, сшитых полосами лыка. Донце и верхняя крышка - из досок. Размеры – от небольших коробушек до больших "комодов

Балакирь — долбленая деревянная посудина, объемом в 1/4—1/5, ведра. Как правило, в центральной и западной частях России мерные емкости для хранения молока были пропорциональны суточным потребностям семьи и представляли собой разнообразные глиняные горшки, корчаги, подойники, крынки, кувшины, горланы, дойницы, берестяные бурачки с крышками, туеса, вместимость которых составляла примерно 1/4— 1/2 ведра (около 3—5 л). Емкости же махоток, ставцов, туесков, в которых держали кисломолочную продукцию— сметану, простоквашу и сливки, примерно соответствовали 1/8 ведра.

Квас готовили на всю семью в чанах, кадках, бочках и кадушках (лагушках, ижемках и т.д.) вместимостью до 20 ведер, а на свадьбу – на 40 и более пудов. В питейных заведениях России квас обычно подавали в квасниках, графинах и кувшинчиках, вместимость которых колебалась в разных местностях от 1/8-1/16 до примерно 1/3-1/4 ведра. Торговой мерой кваса в центральных областях России служили большой глиняный (питейный) cтaкан и кувшин..

Бочарная посуда (то есть, для жидких и сыпучих), отличалась разнообразием названий в зависимости от места производства (баклажка, баклуша, бочаты), от размера и объема – бадия, пудовка, сороковка), своего основного назначения (смоляная, солевая, винная, дегтярная) и используемой для их изготовления древесины (дуб, сосна, липа, осина). Готовая бочарная продукция подразделялась на ведра, кадки, чаны, бочонки и бочки.

5.3 Винные меры

Устав о вине 1781 года устанавливал в каждом питейном заведении иметь «засвидетельствованные в Казённой палате меры».

Мера "бутылка" появилась в России при Петре I. Русская бутылка = 1/20 ведра = 1/2 штофа = 5 чарок = 0,6 литра (поллитровка появилась позже – в двадцатые годы XX века). Поскольку в ведре вмещалось 20 бутылок (2 0 * 0,6 = 12 л), а в торговле счет шёл на ведра, то ящик до сих пор вмещает 20 бутылок.

Для вина русская бутылка была больше - 0,75 литра.

В России производить стекло заводским способом начали с 1635 года. К этому же времени относится и выпуск стеклянных сосудов. Первую отечественную бутылку выпустили на заводе, который был построен на территории современной подмосковной станции Истра, и продукция была, вначале, предназначена исключительно для аптекарей. За границей, стандартная бутылка вмещает одну шестую галлона – в разных странах это составляет от 0,63 до 0,76 литра. Плоская бутылка называется флягою.

Штоф (от нем. Stof) равнялся 1/10 ведра или 10 чаркам , что составляло 1,23 л. Появился при Петре I. Служил мерой объема всех алкогольных напитков. По форме штоф был похож на четверть.

Кружка (слово означает - 'для пития по кругу') = 10 чаркам = 1,23 л.

Современный граненый стакан раньше назывался "досканом" ("строганые доски"), состоящим из обвязанных верёвкой ладов-дощечек, вокруг деревянного донца. Чарка (рус. мера жидкости) = 1/10 штофа = 2 шкаликам = 0,123 л.

Стопка = 1/6 бутылки = 100 грамм Считалась величиной разовой дозы приёма.

Шкалик (народное название - 'косушка', от слова 'косить', по характерному движению руки) равнялся 1/2 чарки = 0,06 л.

Четвертинка (полшкалика или 1/16 часть бутылки) = 37,5 грамма.

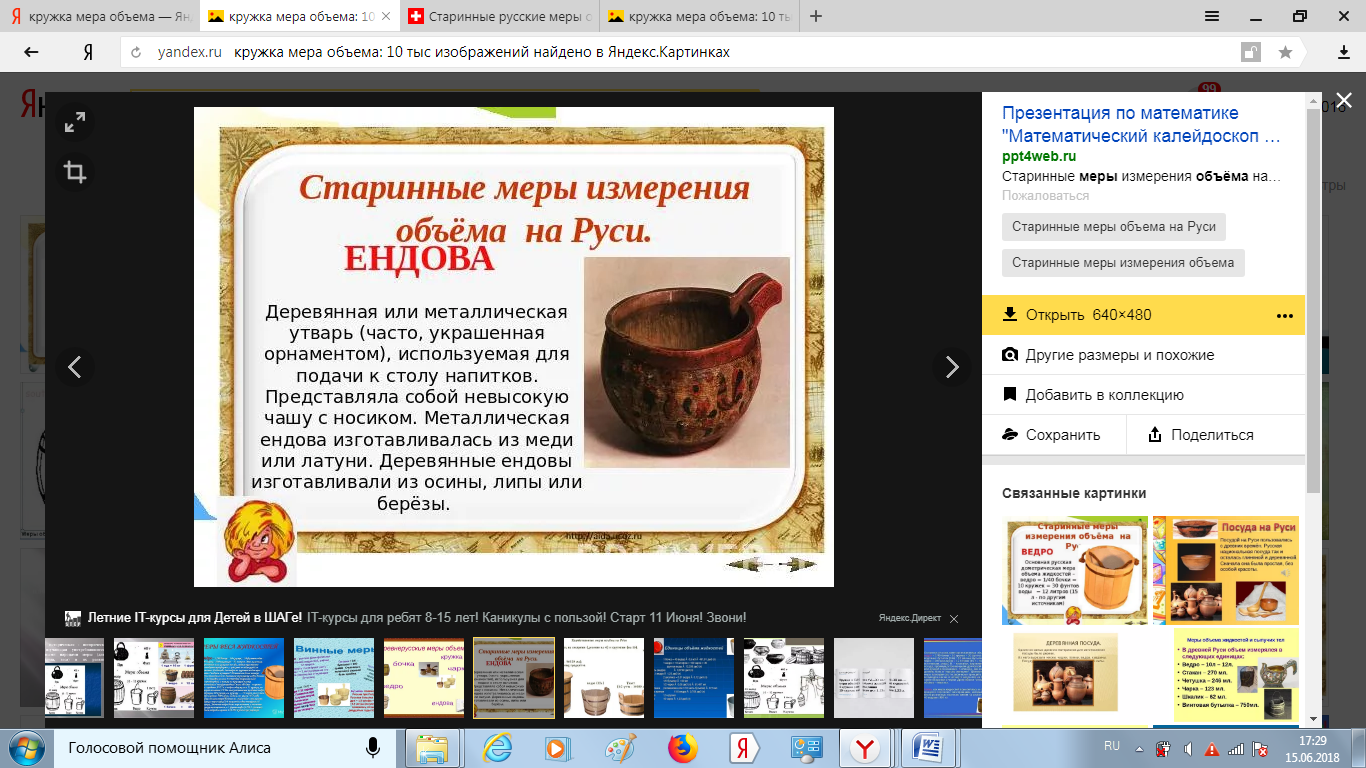

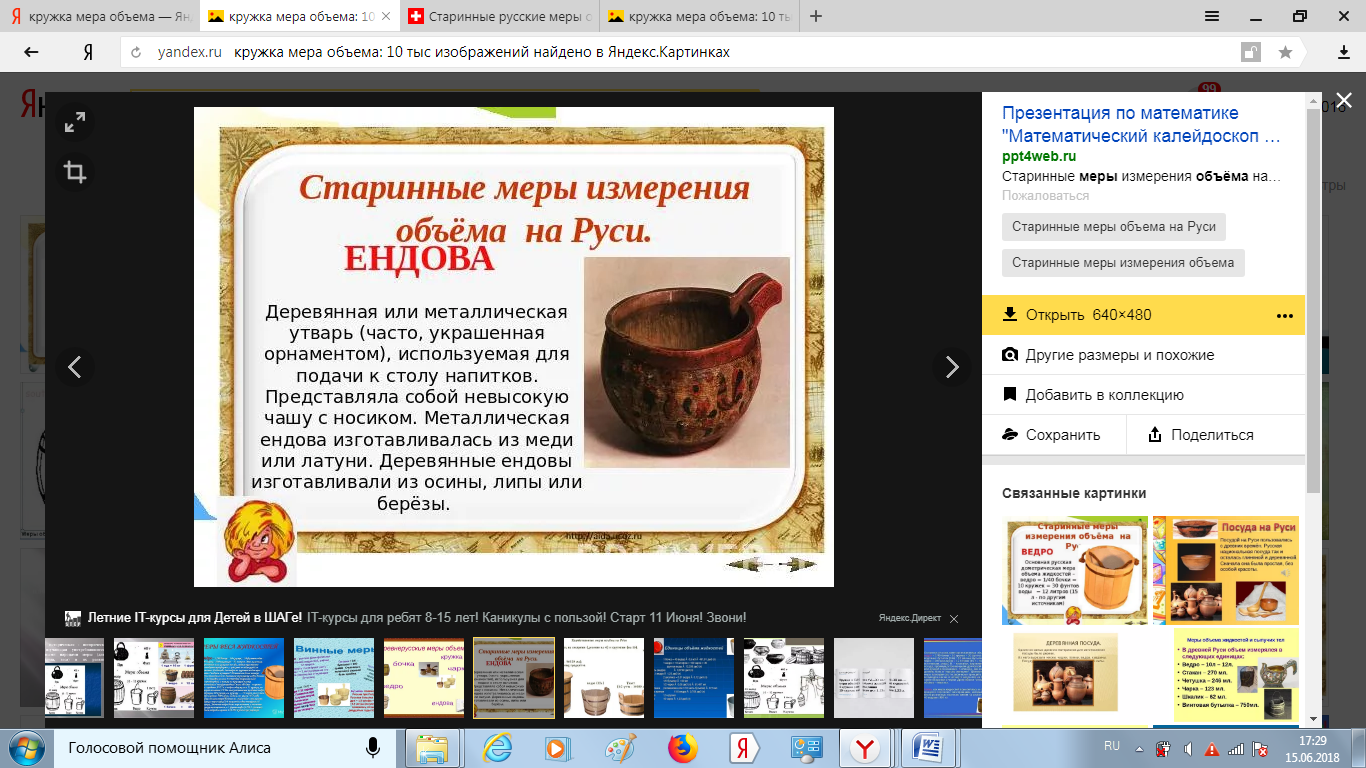

Ендова - деревянная или металлическая утварь (часто, украшенная орнаментом), используемая для подачи к столу напитков. Представляла собой невысокую чашу с носиком. Металлическая ендова изготавливалась из меди или латуни. Деревянные ендовы изготавливали из осины, липы или берёзы. Кожаный мешок (бурдюк) – до 60 л

Рисунок 15- Мера объема «Ендова»

В старорусских мерах и в посуде, используемой для питья, заложен принцип соотношения объемов – 1:2:4:8:16.

6 Старинные меры длины в устном народном творчестве

Рассмотрение истории развития русских мер длины, площади, веса и объема показало, что в русской классической литературе, в устном народном творчестве, образной речи сохранились.

Современное общество не только по- прежнему встречается со старыми мерами в обыденной жизни, но и продолжает использовать их в своей речи, в непринужденной беседе или по прямому назначению

Пословицы и поговорки составлялись многие столетия и воплощают в себе историю развития народа.

В своей работе я рассмотрела некоторые из них и раскрыла их смысл

6.1 Старинные русские меры длины в пословицах и поговорках.

«От горшка два вершка, а уже указчик» - молодой человек, не имеющий

жизненного опыта, но самонадеянно поучающий всех.

«Не уступить ни пяди» - не отдать даже самой малости.

«Семь пядей во лбу» - об очень умном человеке.

«Нос с локоток, а ум с ноготь» - о глупом человеке.

«На аршин борода, да ума на пядь» - о взрослом, но глупом человеке.

«Каждый купец на свой аршин меряет» - каждый судит о деле односторонне.

«Сидит, ходит, словно аршин проглотит» - о неестественно прямом человеке.

«На три аршина в землю видит» – внимательном, прозорливом человеке.

«Косая сажень в плечах» - широкоплечий, высокого роста человек.

«Полено к полену – сажень» – о накоплении богатства путем экономии.

«Его за версту видно» - о хорошем или плохом человеке, дела которого заметны далеко.

«От слова до дела – целая верста» - так говорят о человеке, у которого слово расходится с делом.

6.2 Старинные меры массы в русских народных пословицах и поговорках «Мал золотник, да дорог»- так говорят о чем-то незначительном на вид, но очень ценном. «Здоровье (слава) приходит золотниками, а уходит пудами. «Мал золотник, да золото им весят, велик верблюд, да воду на нем возят». «Беда (горе, несчастье, недоля) приходит пудами, а уходит золотниками». «Вот так фунт!»- говорят, выражая разочарование, удивление. «Это тебе не фунт изюму»- шутливое выражение о каком-нибудь шутливом деле. «Фунт пуду должен уступить»- т.е. надо иметь уважение к старшим, более сведущим, опытным. «Зернышко пуд бережет». О бережливости «Человека узнаешь, когда с ним пуд (три пуда) соли съешь». «Сено на пуды, золото на золотники» -т.е. каждая вещь имеет свою определенную ценность. «Пудовое горе с плеч свалишь, а золотниковыми подавишься»- т.е. не следует пренебрегать даже ничтожной опасностью. «Худое валит пудами, а хорошее каплет золотниками». «У него в голове ни ползолотника мозга (ума). «Съел полпуда- сыт покуда». «Свой золотник чужого пуда дороже». «Одно зерно пуды приносит». «Не худо, что булка с полпуда». «Зернышко пуд бережет». «За это можно пудовую (рублевую) свечку поставить». «Не всюду с верой, иногда и мерой». «Всякое дело мера красит, она не солжет». «Вес да мера до греха не допустят»- т.е. до обмана, ошибки. «Слову вера, хлебу мера, а деньгам счет». «В радости меру знай, в обиде веру не теряй». «Где рожь, там и мера, где люди, там и вера» 6.3 Старинные меры объема в русских народных пословицах и поговорках

«Чарка вина прибавит ума, а вторая да третья сводят с ума».

«Вёдрами ветра не смеряешь, солнца в мешок не поймаешь».

«У кого половник, у того и навар».

«Грех с орех, ядро с ведро»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из проделанной работы я узнал, что в древней Руси система мер была разнообразной и зависела от самого человека и видов его практической деятельности.

История развития русских мер длины показывает, что несмотря на то, что была создана единая универсальная метрическая система, старые меры также остались в русской классической литературе, фольклоре – пословицах и поговорках, образной речи – сравнениях и фразеологизмах.

Каждый человек должен знать и современные меры длины и старинные. Не зная прошлого нельзя понять настоящее.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА СТАРИННЫХ МЕР

| Название | Старинные меры | Современные меры |

| Меры длины |

| Аршин | 16 вершков, 28 дюймов | 71,12 см, |

| Верста | 500 саженей | 1,0668 км |

| Вершок | 1314 дюймов | 4,45 см |

| Дюйм | 1/12 часть чего- либо | 2,54см |

| Локоть |

| 45 см |

| Пядь | Четверть аршины | 18 см |

| Сажень | 3 аршина | 2,1336 м |

| Миля | 7 верст | 7 км469 м |

| Меры площади |

| 1 кв. верста | 250000 квадратных саженей | 1,138 кв. километра. |

| 1 десятина. | 2400 квадратных саженей | 1,093 гектара |

| 1 копна | 0,1 десятины. |

|

| 1 кв. сажень | 16 квадратных аршинов | 4,552 кв. метра. |

| 1 кв. аршин |

| 0,5058 кв. метра. |

| 1 кв. вершок |

| 19,76 кв. см. |

| Меры веса |

| 1 берковец | 10 пудов | 136,8 кг. |

| 1 пуд | 10 фунтов | 16,38 кг. |

| 1 фунт | 96 золотников, 1/40 пуда | 409,5 гр |

| 1 лот | 3 золотника | 12,797 гр. |

| 1 золотник | 1/96 фута | 4,26 гр. |

| 1 доля | 1/96 золотника | 0,044 гр. |

| Меры объема жидкостей |

| 1 бочка | 40 ведер | 492 л. |

| 1 ведро |

| 12,3 л. |

| 1 штоф | 10 чарок | 1,22 л. |

| 1чарка | 2 шкалика | 0,122 л. |

| 1 кружка | 10 чарок | 1,22 л. |

| 1 стопка |

| 100 грамм |

| четвертинка |

| 37,5 грамм |

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Депман И.Я., Виленкин Н.Я. За страницами учебника математики - М.: Просвещение, 2016г.

2 Карпушина Н. М. Рукотворные мерки. Математика в школе №7 2014 г.

3 Старинные русские меры в народных пословицах и поговорках. – Газета «Математика»

4 www.metrologie.ru. История развития метрологии.

5 www.iro.yar.ru. Меры длины.

6 trust.narod.ru. Сравнительная таблица русских и метрических мер.