МАОУ гимназия №83

«Использование мнемонических приёмов в

процессе изучения словарных слов»

Мнемонические приемы при изучении словарных слов

Тюмень

2020

Орфографическая грамотность – это составная часть общей языковой культуры, залог точности выражения мысли и взаимопонимания. Культура речи – это “одежда мысли”, по которой обычно сразу ( и, как правило, безошибочно) определяют уровень образованности человека. Основы правописания закладываются в начальных классах и являются одной из важнейших и трудных проблем. Еще одна проблема начальной школы – изучение «словарных слов», т.е. слов с непроверяемыми написаниями. Наблюдения показывают, что учащиеся, оканчивающие начальную школу, допускают ошибки в написании большого количества слов с непроверяемыми написаниями, например, в таких словах, как вокзал, газета, север, трактор и других. Эти слова верно пишут лишь 59% учащихся. Слова комбайн, экскаватор и другие – только 55%. Все эти слова включены в учебники по русскому языку в начальных классах.

Одна из причин такого положения – несовершенство методики обучения непроверяемым написаниям, прежде всего неупорядоченность дидактического материала,на котором следует проводить работу над написаниями данного типа, отсутствие научно обоснованных рекомендаций о том, как нужно обучать этим написаниям. Работа над непроверяемыми безударными гласными ведётся на уроке изолированно, в отрыве от всей другой орфографической работы. Так, написание непроверяемых безударных гласных осваивается в отрыве от изучения проверяемых, хотя в основе их правописания лежит одно и то же умение: обнаруживать гласный в слабой позиции, т.е. в безударном положении. Только опираясь на обобщенное умение ставить орфографическую задачу , можно вести дальнейшую работу над способами её решения в зависимости от разновидности орфограммы. К другой причине можно отнести то, что при знакомстве со «словарными» словами ребёнку отводится, как правило, пассивная роль: слово предъявляется и анализируется самим учителем. Учащемуся предлагается лишь списать и заучить его. Однако механическое заучивание слов утомляет ученика и не формирует у него интереса к языку.

Практика показала, что работа над непроверяемыми написаниями, ориентированная только на механическое запоминание слов с такими орфограммами, малоэффективна. Ошибки в самых «ходовых» словах с непроверяемыми написаниями встречаются даже в работах старшеклассников. Столь же неэффективно механическое выписывание слов при работе над ошибками. Наглядно-иллюстративный материал из школьного «картинного словаря» лишь привлекает внимание учащихся к работе, а запоминанию непроверяемой буквы он не способствует.

Буква для семилетнего ребёнка, только что научившегося писать,- лишь набор элементов, она «неживая», «неинтересная», к тому же и пишет он её «кривовато» - смотреть не хочется. А её ещё надо запомнить с помощью многократного прописывания слова. Таким образом, комплекс орфографической работы над словарными словами в малой степени учитывает психолингвистическую проблему взаимодействия “язык-ученик”, а однообразие многих приёмов не даёт нужного развивающего эффекта, т.е. в формировании орфографических навыков при изучении слов с непроверяемыми написаниями должна быть активная учебная работа учащихся.

Учитель руководит ею, имея в виду следующие условия, обеспечивающие эффективность этой работы:

-активизация познавательной деятельности учащихся, памяти на основе применения приёмов мнемотехники;

-развивающий характер учебной деятельности;

-системность в работе над словами с указанными орфограммами.

Средством активизации познавательной деятельности учащихся и их памяти является использование мнемонических приёмов для запоминания словарных слов. Мнемоника(греч. - искусство запоминания) - система различных приёмов, облегчающих запоминание и увеличивающих объём памяти путём образования искусственных ассоциаций. Мышление учащихся начальных классов носит наглядно-образный характер, то есть оно опирается на конкретные представления и образы. В связи с этим у большинства из них соответственно преобладает и образный тип памяти. К.Д.Ушинский точно подметил: “Ребенок мыслит образами”. Для того, чтобы запомнить непроверяемую букву интересно, с учетом психологической особенности мышления младшего школьника, надо «оживить» букву, создать ее «образ» в конкретном слове. Трудная орфограмма словарного слова связывается с ярким ассоциативным образом, который вспоминается при написании данного словарного слова, помогая правильно написать орфограмму.

Успешному запоминанию способствует соблюдение определенных условий:

1)установка на запоминание: ученик должен хотеть запомнить то, что ему надо запомнить;

2)заинтересованность: легче запоминается то, что интересно;

3)яркость восприятия: лучше запоминается все яркое, необычное, то, что вызывает

определенные эмоции;

4)образность запечатления: запоминание, опирающееся на образы, гораздо лучше механического запоминания.

Существует немало способов, чтобы «уярчить» орфограмму (В. В. Лайло «Развитие памяти и повышение грамотности), привлечь к ней особое внимание. «Усиление» идёт за счёт образного представления материала, путём выстраивания сюжетной линии запоминания, сочинения своебразных рассказов, сказок, стихов, небылиц, шуток. Эффективными способами «усиления» орфограммы являются:

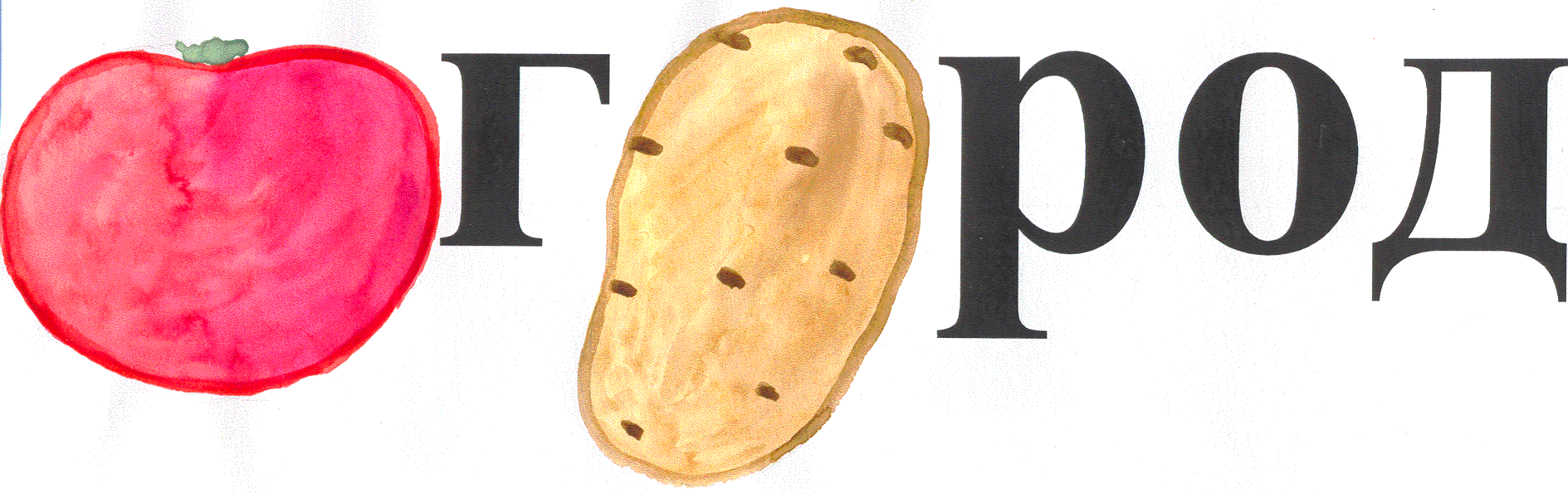

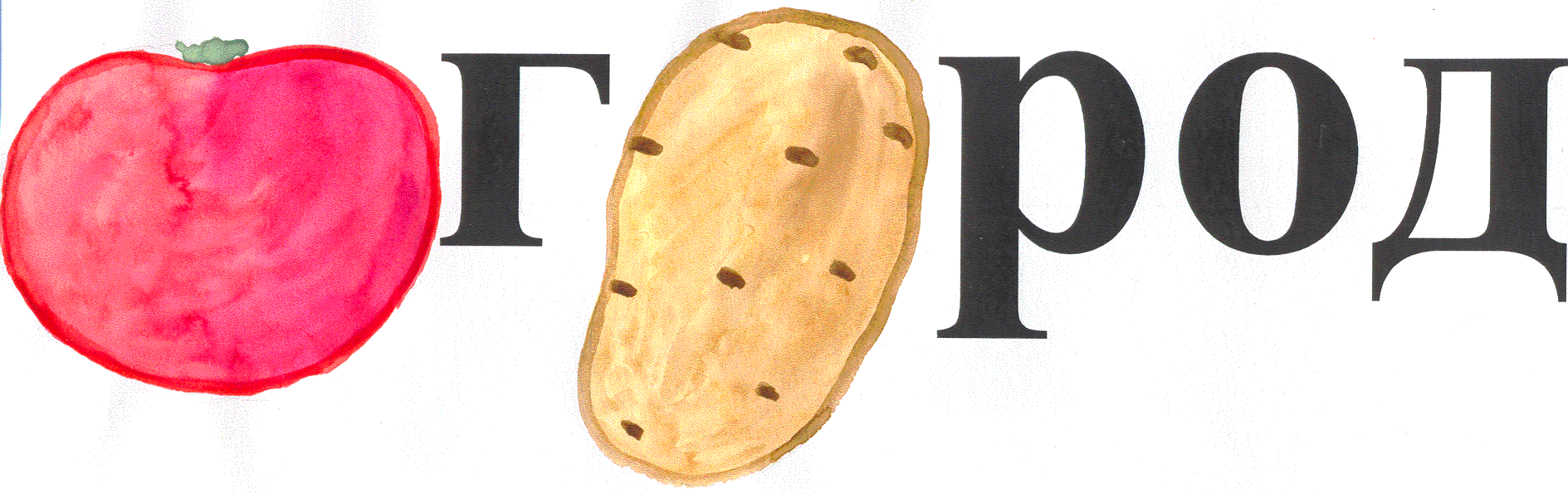

1) написание в слове запоминаемой буквы по аналогии самого предмета;

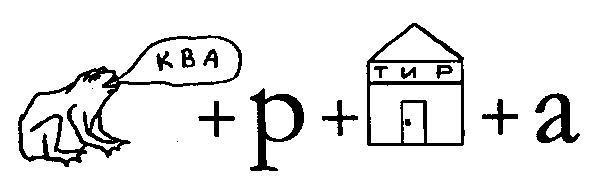

2) составление ребусов;

3) заучивание обобщённым способом путём составление рассказов;

4) использование рифмовок.

Эти приёмы особенно полезны в тех случаях, когда не может помочь этимологическая справка. Приведу примеры.

Чтобы слово понять,

Никогда не забывать,

Его надо рисовать

И в картинках представлять.

![]()

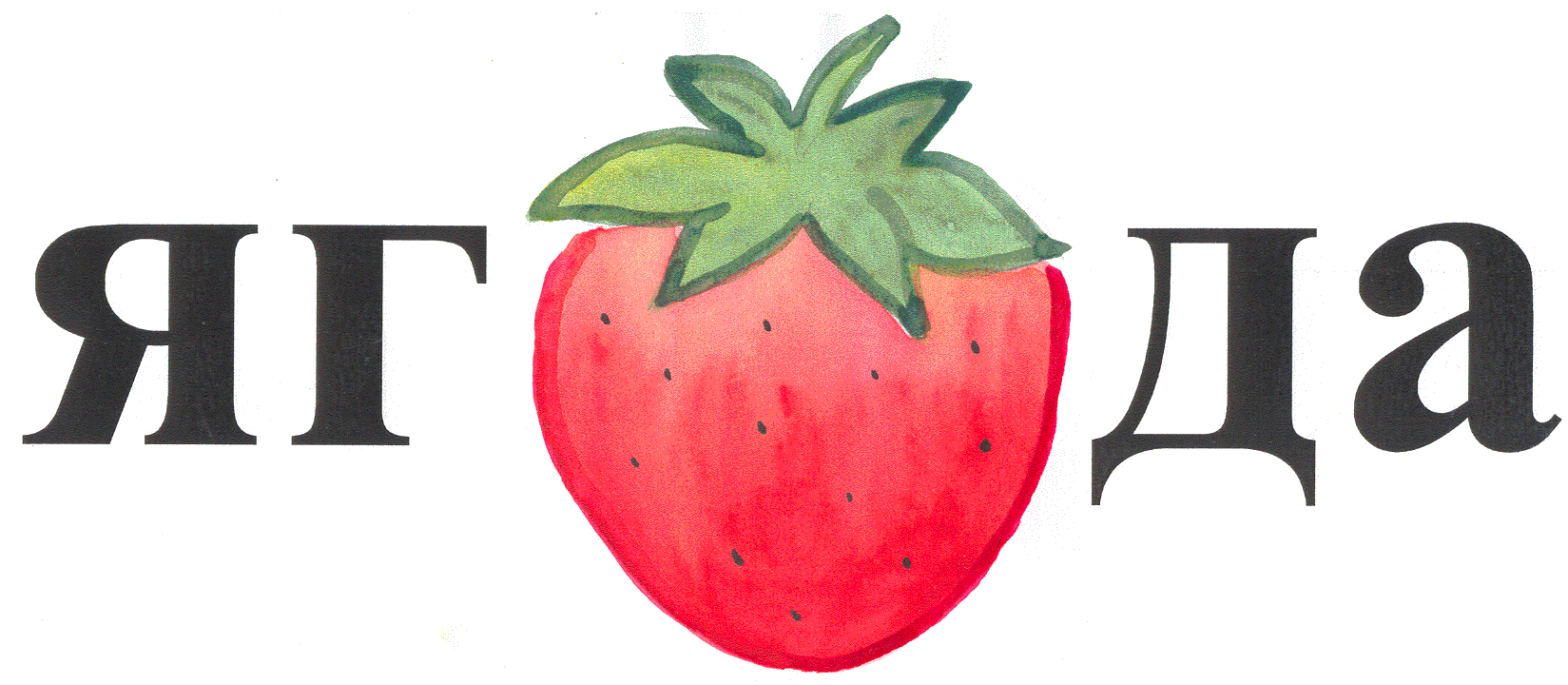

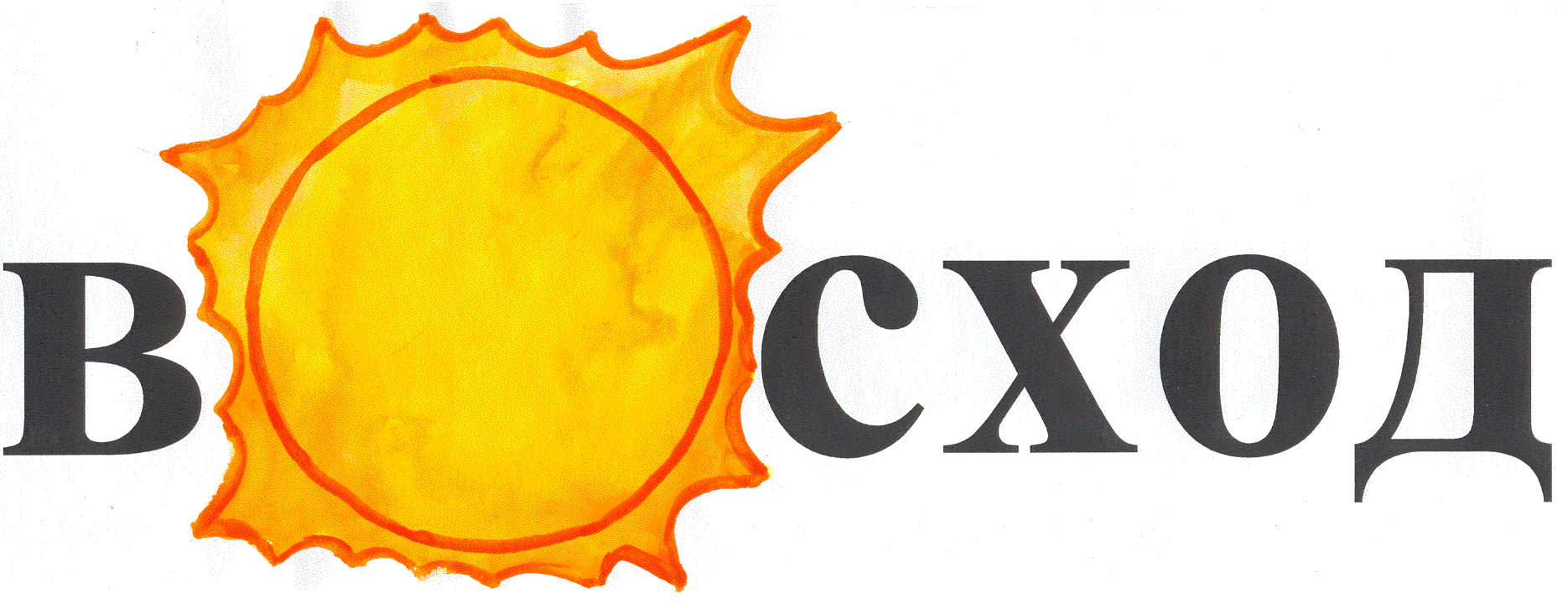

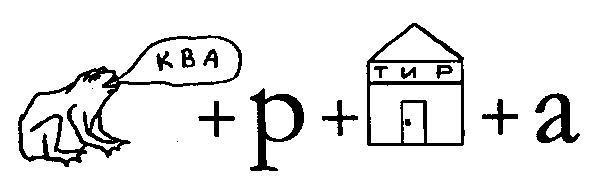

Некоторые слова помогают запомнить ребусы.

В работе над словами из словаря часто использую стихи, например:

Трудные учить слова

Помогает нам игра.

Петуха назвали “Петя”-

Петь он любит на рассвете.

А медведь, наоборот.

Петь не любит, любит мед.

Лиса-лисица, посмотри,

Очень любит букву… (и).

Чтоб не обиделась корова

И не прокисло молоко,

Мы оба этих дружных слова,

Напишем в корне с буквой О.

Посмотрите, дети,

Рак летит в ракете.

Ров запрятался в кровать,

Захотелось ему спать.

- Кап, кап, кап, -

Шепчет капуста.

- Без дождя мне очень грустно!

- Ква! – квартира вдруг сказала.

Малышей перепугала.

Око в яблоке сидит,

Свысока на мир глядит.

Пишу я слово «хорошо».

И в каждом слоге буква О!

Буква О в костре живёт.

И, представьте, не боится,

Не горит и не дымится.

Говорить приятно слово: аккуратно,

И запомнить-то легко:

Буква А, две К и О!

А в автобусе едет,

За ним клубится пыль.

И, мимо пролетая,

Чихнул автомобиль.

Пальто, платье и платок

С буквой «А» пиши, дружок!

Не забудь про сапоги!

«А» да «О» им не враги!

Молоко, компот, мороз

И корова, и колхоз,

Борода, отец, корона,

Колесо, ковёр, колонна.

И корзина, и конфеты,

Голос, юмор и котлеты,

И комар, и крокодил,

Богатырь и коллектив.

Их уже давным-давно

Пишут люди с буквой «О».

Запах, запад и закат

Пишем, дети, с буквой «А».

Жёлтый, чёрный и тяжёлый,

Шёлк и щёлк, пришёл и пчёлы,

Шёпот, щёголь и ещё –

Пишем, дети, с буквой «Ё».

Метод звуковых ассоциаций использован при составлении четверостиший автором Солдатовой Е. З. в книге «Словарь в стихах».

Раз Ната в комнату вошла,

И букву А она нашла.

Там буква а попала в плен

Меж буквой Т и буквой Н.

Посмотрите-ка, ребятки,

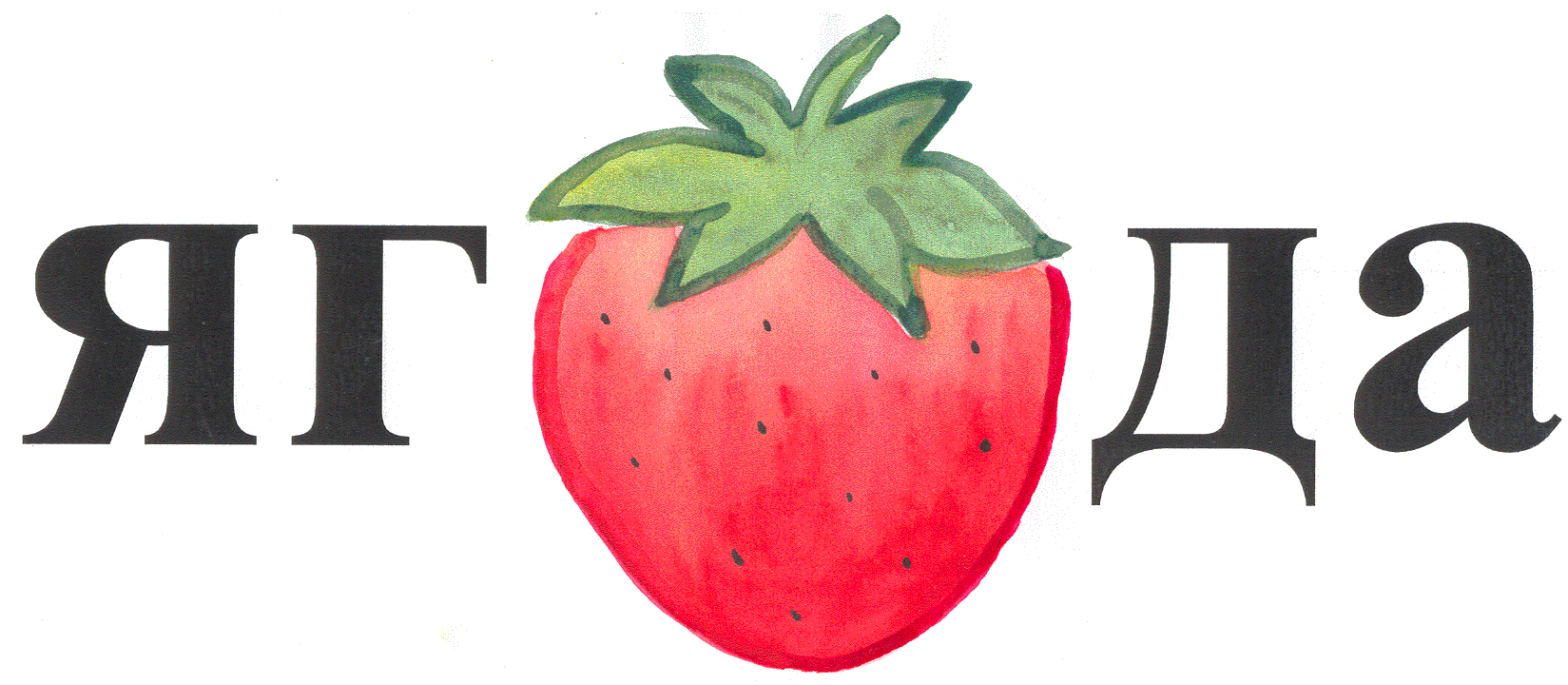

Буква О растёт на грядке:

Огурец, морковь, горох,

Помидор и огород.

Ну а где растёт капуста?

Как ни странно – место пусто.

Почему?

Я, друзья, вам подскажу:

«В написании загадка,

С буквой А другая грядка!»:

Капуста, фасоль, картофель.

Вор, воришка, воробей –

Он, конечно, очень мал.

Но у важных голубей

Быстро зёрнышки склевал.

Что случилось тут у нас?

Из газеты вышел газ!

Словно снег газета тает

И по ветру не летает!

Меньше марки стала эта

Очень странная газета!

Все решим проблемы разом:

Мы её наполним газом!

— Газированной газете

Газ нужней всего на свете?

— Нет, сказать я должен, ей

Буква «А» всего нужней!

Перекопал весь огород,

Но клада не нашёл Федот.

А так хотел он стать богатым,

Что даже лопнула лопата.

Шёл на дачу в выходной

Я с лопатой надувной -

Хоть до дачи далеко,

С ней шагается легко.

Но копать ей трудновато:

Раз! — и лопнула лопата!

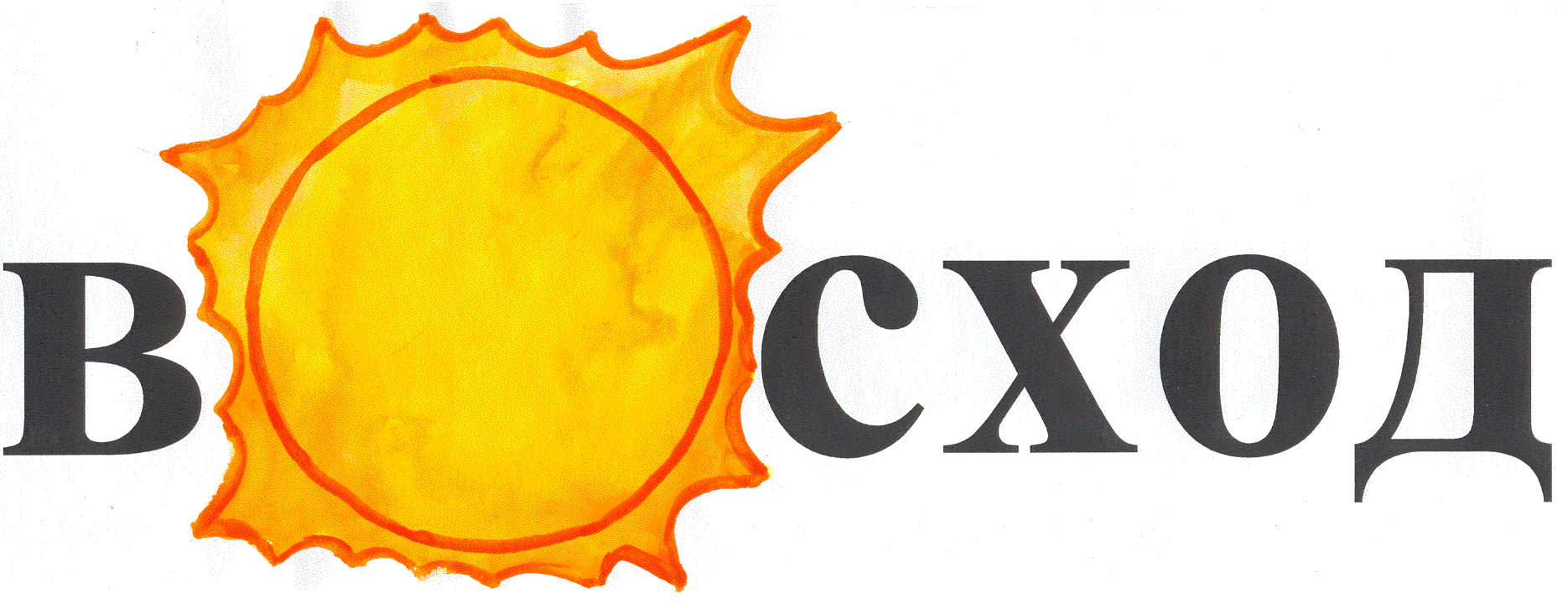

Взгляни скорей на горизонт:

Там между гор увидишь зонт!

На солнце зонт горит огнём,

Вот буквы «О» и «И» на нём.

Взгляни на слово «горизонт».

Увидишь «О», и «И», и… зонт!

Сороке нынче сорок лет,

Она для всех даёт обед.

Потом даёт она обет

Не кушать целых сорок лет!..

Да, быть обжорою — беда!

Зато вам хватит срока,

Чтобы запомнить навсегда,

Как пишется «СОРОКА»!

Можно также использовать шуточные вопросы и загадки.

-В каких словах ель «растет»?

Учитель, картофель…

-Какие слова любит лягушка?

Москва, квартал, квартира…

-Любимые слова вороны.

Карман, картина, картофель, карандаш, карикатура…

-Любимые слова рака.

Трактор, ракета, завтра…

-В каких словах спрятались ноты?

Помидор, ребята, дорога, фасоль…

-Какой звук «издает» при движении трамвай?

Трам - трам – трам.

В этих словах, как показывает мой педагогический опыт, дети не делают ошибок. Слова запоминаются легко и надолго.

Интересны звуковые ассоциации для запоминания правописания изучаемого слова – “Запомни, шутя!”

ВОРобей – ВОР украл ВОРобья.

РЕБята - РЕБята отгадывают РЕБус.

УЧЕник – УЧЕние для уЧЕника муЧЕние.

СОрока- СОрок СОрок воровали горох.

СОбака- КОсть для СОбаки сОска.

Интересен приём укрупнения единиц запоминаемого материала и объединения их вокруг опорного слова, чтобы заучить одновременно несколько словарных слов. Один из вариантов объединения слов в одну «связку»- построение незамысловатого сюжета:

«Рабочий надевает пальто, сапоги, берёт с собой карандаш, завтрак и едет на машине на работу на завод. А мы едем на трамвае и напеваем песенку собственного сочинения:

Трам-ра-ра,

Трам-ра-ра,

Везде напишем букву А.

«В квартире висит картина – натюрморт. На картине изображены: кастрюля, капуста, картофель».

«Однажды в морозную погоду мы с отцом и товарищем оделись потеплее и пошли кататься на коньках. Катались мы быстро и весело».

Среди словарных слов, которые ученики 3 класса должны выучить к концу года, много слов, содержащих букву «О». при работе с такими словами предлагаю детям игру в «огород». Для этого из плотной бумаги делается буква «О». Это огород. По ходу знакомства с новыми словами рисунки с изображениями изучаемых слов наклеиваются на фон огорода. С этими словами составляется текст:

«Однажды стояла хорошая погода. Девочка взяла лопату и корзину. Она пошла в огород за овощами. Там росли: помидоры, огурцы, морковь, горох. На осине висела старая одежда. Но сороки и вороны не боялись этого пугала. Они клевали яблоки и ягоды. А смелый воробей даже купался в луже рядом с ним. Вдруг корова сломала ворота и зашла в огород. Ох, она съела капусту (поэтому её на рисунке нет). Отец принёс топор, молоток и починил ворота. Собака спокойно спала в своей конуре».

Хотелось бы прокомментировать и проиллюстрировать использование элементов этимологического анализа. Как пишет М.Р. Львов, “иногда написание, считающееся традиционным и непроверяемым, может быть проверено на основе знания этимологии и исторических изменений в фонетике русского языка”.(Львов М.Р. Правописание в начальных классах .-М.: Флинта, Наука; 1998.-с.14.). Обращение к истории слов может помочь детям в изучении орфографии отдельных слов. Учителя знают о возможности использования элементов этимологического анализа для решения орфографических задач, но прибегают к нему редко из-за отсутствия в собственной методической лаборатории необходимого материала. Приведу примеры этимологических справок, взятых из различных словарей ( Волина В.В. Этимологический словарь.-М. : Просвещение, 1997; Шанский Н.М, Иванов В.В, Шанская Т.В. Краткий этимологический словарь русского языка. - М.: Просвещение,1971; Цыганенко Г.П. Этимологический словарь русского языка. - Киев, Радянська школа.-1989).

БЕРЁЗА. Название своё дерево получило по цвету коры. У древних славян существовало слово БЕР, означающее “светлый”, “ясный”, “блестящий”, “белый”. Именно от БЕР и образовалась сначала БЕРЗА, а потом БЕРЁЗА.

Хотя мы и считаем берёзу исконно русским деревом, символом России, название его знакомо большинству индоевропейских народов. Оно восходит к корню, уходящему в глубокую древность, и обозначает, как мы уже отметили, не только белизну, но и блеск.

Кстати, название коры берёзы- бересты связано с тем же корнем.

ВОКЗАЛ. Лет триста назад в Лондоне (Англия) некая предприимчивая дама по имени Джейн Во превратила свою усадьбу в место общественных гуляний и, построив там павильон, назвала его “Вокс - Холл”, т.е. “Зал госпожи Во”. Скоро так стали называть и другие увеселительные заведения с садами; слово стало именем нарицательным. Наконец, превратившись в вокзал, это слово у нас в русском языке стало просто названием станционного здания для пассажиров на любом виде транспорта: автовокзал.

ВОРОБЕЙ – «вор», «ворк» - воркует, издаёт переливчатые звуки.

КАРТИНА – карта – изукрашенная бумага.

ПЛАТЬЕ. ПЛАТОК. Что общего между этими словами и почему они стоят у нас рядом?

Дело в том, что в основе этих двух слов лежит древнерусское слово ПЛАТЪ, что означает “кусок материи”.

СОЛДАТ. Это связано с итальянским “сольдо”. СОЛЬДО-это название монеты и “жалованье”. Человек, получающий “сольдо”, т.е. жалованье, назывался сольдато.

Для совершенствования памяти, без чего невозможно развитие орфографических навыков школьников провожу диктант-игру “Кто больше запомнит”. Подбираю необходимое количество слов, группируя их попарно на основе ассоциативной связи.

Например:

корова-молоко; работа-лопата;

завод-рабочий; ворона-воробей;

ученик-тетрадь; одежда-пальто;

класс-учитель; мороз - коньки и т.п.

Каждую цепочку, состоящую из двух слов, произношу один раз, о чём предварительно предупреждаю учащихся; делаю паузу, во время которой дети записывают то, что запомнили; читаю новую цепочку из двух слов и опять делаю паузу. Необычная диктовка происходит до тех пор, пока не осуществится запись всех запланированных для диктанта слов, после чего учащиеся подсчитывают написанное ими количество слов и проверяют правильность их написания.

Постепенно порядок записи усложняется. Первый путь усложнения - увеличение количества слов в цепочке с сохранением ассоциативной связи. Например, по три слова в каждой цепочке:

колхоз- деревня- молоко;

медведь- заяц- лисица;

город- завод- машина;

петух- собака- корова;

пенал- карандаш- тетрадь и т.д.

Второй путь- увеличение количества слов, между которыми ассоциативная связь слабо ощутима или совсем не просматривается.

Например:

дежурный- Москва- лопата;

ветер- народ- фамилия;

суббота- язык- ягода и т.д.

При полном овладении цепочкой слов определенной длины количество орфографических ошибок резко снижается.

Если словарный диктант “Кто больше запомнит” применять регулярно в течение нескольких (хотя бы двух- трёх) месяцев, чётко фиксируются следующие его достоинства:

1)повышается орфографическая грамотность учащихся;

2)совершенствуется речевая память школьников, что сказывается не только на запоминании всё более длинных цепочек слов, но и на увеличении средней длины предложений в сочинениях и изложениях;

3)повышается интерес детей к проблемам памяти; они спрашивают, сколько слов может запомнить человек, почему одни запоминают больше слов, а другие меньше; сами пытаются тренировать память, вспоминая имена людей, названия городов, рек;

4)увеличивается скорость письма, например, в моём 3 классе на запись 15 слов уходит на 2-3 минуты меньше, чем в классах, где данной работы не проводилось.

5)повышается интерес к учению.

Прием обучения запоминанию слов с помощью мнемотехник активизирует познавательную деятельность, обеспечивая ребятам успех в учебе, дарит радость от общения с буквой, словом. Буква становится ребенку другом, из-за нее не будет разочарований, неудач, слез. Прием снижает нагрузку на природную память учащихся, возможности которой, как известно, заложены генетически и поэтому ограничены.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Бельдина Е. В. Работа над словами с непроверяемыми написаниями // Начальная

школа. – 2002. - № 1.

2. Бессчастная Е.И. Еще раз о словарной работе на уроках русского языка // Начальная

Школа. – 1999. - № 8.

3. Булохов В.Я. , Жовницкая О. Н., Милькова Е. М. Диктант – игра “ Кто больше

запомнит” // Начальная школа. – 1989 . - № 1.-С.29-30.

4. Волина В.В. Этимологический словарь. – М.: АСТ – Пресс, 1997.

5. Гайдук Е.К. Работа над трудными словами. // Начальная школа. – 1985. - № 4.

6. Гафитулин М., Попова Т. Слово о словарном слове. // Начальная школа. – 1997. - № 1.

7. Ераткина В. В. Приемы обучения непроверяемым написаниям. // Начальная

школа. – 1992. - № 7 – 8.

8. Ераткина В.В. Работа над непроверяемыми написаниями. // Начальная школа. –

1994. - № 1.

9. Захарова И.В. Работа со словами с непроверяемыми написаниями // Начальная

школа.-1993.-№ 11.

10. Золотых Н.А. Приемы и формы работы над словарным словом на уроках

русского языка. // Начальная школа. – 2001. - № 3.

11. Канакина В.П., Русакова Г.А. Взаимосвязь классной и внеклассной работы над

трудными словами. // Начальная школа. – 1985. - № 4.

12. Канакина В.П. Работа над трудными словами в начальных классах. – М.:

Просвещение, 1991.

13. Копылова Л.П. Учить словарные слова легко и интересно. Газета Начальная

школа. – 2000. - № 3.

14. Лайло В. В. Развитие памяти и повышение грамотности.

15. Лаптева Л.С. Как легче запомнить слова с непроверяемым написанием. //

Начальная школа. 1994. - № 8.

16. Львов М.Р. Правописание в начальных классах. – М.: Флинта, Наука, 1998.

17.Русский язык. 1 – 4 классы:словарно-орфографическая работа/авт.-сост. Н. В. Лободина. – Волгоград: Учитель, 2008.

18. Солдатова Е. З. Словарь в стихах. – М.: Грамотей, 2004.

19. Тирских В.Н. Словарная работа . // Начальная школа. – 1999. - № 12.