СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Использование разнообразных форм и методов активизации познавательной деятельности учащихся на уроках русского языка и литературы .

Мотивация – это самая сложная проблема, с которой приходится работать всем педагогам. Высшей учебной мотивацией ученика является интерес к предмету. Отечественные психологи подчеркивают, что интеллектуальная активность ребенка в целом направляется и подчеркивается интересом – именно он оказывает влияние на направленность внимания и мысли. Мотив (от французского motif) – побудительная сила, причина; от латинского – приводить в движение, толкать. Мотивация – совокупность мотивов, побуждающих человека к основной деятельности, процесс действия мотива.

Просмотр содержимого документа

«доклад»

Город Ташкент Яшнабадский район школа № 151

ТЕМА: «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗНООБРАЗНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ»

Составила доклад учитель русского языка и литературы

школы № 151 Сабирова Н.Н.

2018-2019 учебный год

ТЕМА: «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗНООБРАЗНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ»

Цели:

Образовательная- дать понятие о воспитании ученика как личности компетентной, успешной и востребованной обществом, владеющей нормами литературного языка, способной свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной речи, соблюдать этические нормы общения.

Развивающая – рассмотреть совершенствование форм работы учителя по повышению качественного уровня устной и письменной речи учащихся на уроках русского языка и литературы, используя нетрадиционные методы и альтернативные программы. Расширение возможностей разноплановой практической деятельности учащихся.

Воспитательная- воспитание духовности, нравственности на уроках и во внеурочное время, включая элементы культуры родного края.

План

ВВЕДЕНИЕ

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНЯ ВЕДУЩЕЙ ИДЕИ ОПЫТА,УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, СТАНОВЛЕНИЯ ОПЫТА

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БАЗА ОПЫТА

ТЕХНОЛОГИЯ ОПЫТА. СИСТЕМА КОНКРЕТНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ, СОДЕРЖАНИЕ, МЕТОДЫ, ПРИЁМЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Свеча всегда пряма и радует нас тем,

Что светит нам, пока не догорит совсем.

Алишер Навои

Введение

Мотивация – это самая сложная проблема, с которой приходится работать всем педагогам. Высшей учебной мотивацией ученика является интерес к предмету. Отечественные психологи подчеркивают, что интеллектуальная активность ребенка в целом направляется и подчеркивается интересом – именно он оказывает влияние на направленность внимания и мысли. Мотив (от французского motif) – побудительная сила, причина; от латинского – приводить в движение, толкать. Мотивация – совокупность мотивов, побуждающих человека к основной деятельности, процесс действия мотива.

Почему снижается учебная мотивация школьников по мере пребывания их в школе? Все дети, когда идут учиться в школу, хотят учиться, что происходит потом, кто в этом виноват? И главное, что делать? Мысль о том, что интерес ребенка к учению в значительной мере зависит от содержания образования, вряд ли поддается сомнению. Но остается вопрос: почему для ребенка, генетически предрасположенного к учению, процесс обучения превращается в тяжелую повинность, трудную, малопривлекательную работу.

Снижение положительной мотивации школьников – проблема, которая остается актуальной до сих пор. Снижение мотивации чаще всего наблюдается у детей подросткового возраста.

Важнейшая задача учителя состоит в том, чтобы обучить детей способам овладения разными видами деятельности, не дать угаснуть интересу к ним.

На сегодня государство требует от школы выпускника, соответствующего критериям творческой, социально-ориентированной личности, которая имеет способности к самопознанию, самооценке, непрерывному личностному и профессиональному совершенствованию. А для этого необходимо решать следующие задачи:

формирование положительной мотивации к учебно-познавательной деятельности при изучении предметов гуманитарного цикла;

формирование толерантности в учебных взаимодействиях;

развитие коммуникативной компетенции у обучающихся;

создание благоприятного психологического климата в учебном коллективе.

Чтобы реализовать поставленные задачи, необходимо создать условия для развития познавательной мотивации школьников на каждом уроке русского языка и литературы.

Этому способствует использование:

разнообразных форм и методов работы на уроках;

возможности каждому ученику выступить активным участником образовательного процесса;

дифференцированного и индивидуального подходов в обучении детей;

приемов развития коммуникабельных навыков, умения работать в сотрудничестве со сверстниками и самостоятельно.

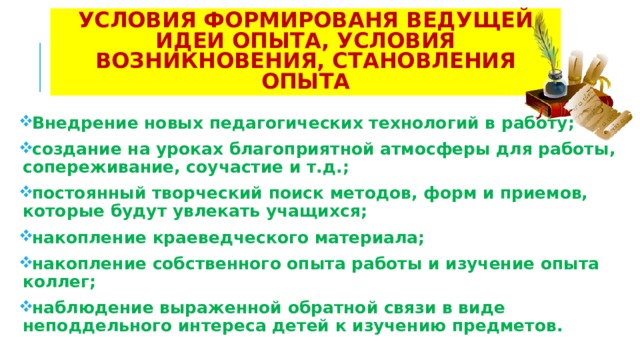

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНЯ ВЕДУЩЕЙ ИДЕИ ОПЫТА, УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, СТАНОВЛЕНИЯ ОПЫТА

Внедрение новых педагогических технологий в работу;

создание на уроках благоприятной атмосферы для работы, сопереживание, соучастие и т.д.;

постоянный творческий поиск методов, форм и приемов, которые будут увлекать учащихся;

накопление краеведческого материала;

накопление собственного опыта работы и изучение опыта коллег;

наблюдение выраженной обратной связи в виде неподдельного интереса детей к изучению предметов.

| Система активизации познавательной деятельности может быть представлена на уроках в виде схемы: Разнообразные формы и методы работы на уроке | ||

|

Дифференцированный подход |

АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |

Индивидуальный подход |

|

Благоприятный психологический климат В Стратегии модернизации образования подчеркивается необходимость изменения методов и технологий обучения на всех ступенях, повышения веса тех из них, которые формируют практические навыки анализа информации, самообучения, стимулируют самостоятельную работу учащихся, формируют опыт ответственного выбора и ответственной деятельности. Возникла необходимость в новой модели обучения, построенной на основе современных информационных технологий, реализующей принципы личностно ориентированного образования. Информационные технологии, рассматриваемые как один из компонентов целостной системы обучения, не только облегчают доступ к информации, открывают возможности вариативности учебной деятельности, ее индивидуализации и дифференциации, но и позволяют по-новому организовать взаимодействие всех субъектов обучения, построить образовательную систему, в которой ученик был бы активным и равноправным участником образовательной деятельности.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БАЗА ОПЫТА

Процесс реформирования современного общества создал потребность в новом типе специалиста как творческой, саморазвивающейся, постоянно совершенствующейся личности, готовой и способной к обновлению всех сфер общественного бытия. Достижение этого требует, чтобы система образования стала социальным институтом, который в течение всей жизни человека предоставлять ему самые разнообразные наборы образовательных услуг, позволяющих учиться непрерывно, обеспечивать возможность получения базового, профессионального и дополнительного образования. Это предполагает реализацию новых подходов в образовании, ориентированных на развитие субъектности обучающихся, на активизацию их сознательной и самоуправляемой познавательной деятельности. Обучение – самый важный и надежный способ получения систематического образования. Отражая все существенные свойства педагогического процесса (двусторонность, направленность на всестороннее развитие личности, единство содержательной и процессуальной сторон), обучение в то же время имеет и специфические качественные отличия. Будучи сложным и многогранным, специально организуемым процессом отражения в сознании учащегося реальной действительности, обучение есть не что иное, как специфический процесс познания, управляемый педагогом. Именно направляющая роль учителя обеспечивает полноценное усвоение учащимися знаний, умений и навыков, развитие их умственных сил и творческих способностей. Познавательная деятельность – это единство чувственного восприятия, теоретического мышления и практической деятельности. Она осуществляется на каждом (производительный и общественно полезный труд, ценностно-ориентационная и художественно-эстетическая деятельность, общение), а также путем выполнения различных предметно-практических действий в учебном процессе (экспериментирование, конструирование, решение исследовательских задач и т.п.). Но только в процессе обучения познание приобретает четкое оформление в особой, присущей только человеку учебно-познавательной деятельности или учении. Обучение всегда происходит в общении и основывается на вербально-деятельностном подходе. Слово одновременно является средством выражения и познания сущности изучаемого явления, орудием коммуникации и организации практической познавательной деятельности учащихся. Изучение психолого-педагогической литературы позволило мне провести родовидовой анализ ключевых понятий «познавательная деятельность», «активность личности», «активная познавательная деятельность», на основе которых нами было уточнено понятие «активизация познавательная деятельности». При этом я опиралась на современные дидактические концепции формирования познавательной деятельности учащихся (Л.И. Божович, Г.И. Щукина и др.), развития познавательной активности и условий активизации познавательной деятельности школьников (Б.И. Коротяев, М.И. Махмутов, В.Ф.Шморгун), а также сложившиеся в педагогике подходы к организации познавательной деятельности учащихся общеобразовательных учреждений. Проблемой активизации познавательной деятельности (АПД) занимались такие ученые, как: А.А. Вербицкий, В.М. Вергасов, А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов, Р.А. Низамов, М.Н. Скаткин, Т.И. Шамова, Г.И. Щукина, Г. Лозанов, Г.А. Китайгородская, И.Ю. Шехтер, Б.А. Лапидус, А.Л. Бердичевский и др. Анализ педагогической литературы и методической литературы свидетельствует о наличии неоднозначных подходов к проблеме исследования. Исследователи рас-сматривают проблему активизации познавательной деятельности в рамках контекстного подхода (А.А. Вербицкий), с точки зрения проблемного обучения (А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов), совместной учебно-познавательной деятельности учителя и студента (Г.И. Щукина), использования технических средств обучения (В.В. Петрусинский), в процессе лекции (Р.А. Низамов). Одной из актуальных проблем является создание, с помощью определенных элементов обучения (методов, форм, приемов), условий, способствующих Из этого следует, что, активизация познавательной деятельности обучающихся – это целенаправленная деятельность педагога по повышению уровня их учебной активности. Очень важны установки на выстраивании доверительных, доброжелательных отношений с учащимися. К ним относятся педагогика сотрудничества, гуманно-личностная технология Амонашвили Ш.А. и др. Проблеме активизации обучения посвящены труды многих ученых-педагогов: Беспалько В.П., Шаталова В.Ф., Лысенковой С.Н, Окунева А.А., Селевко Г.К. Щукиной Г.И. и др. Примерами педагогических технологий на основе активизации познавательной деятельности обучающихся являются игровые технологии, проблемное обучение, технология обучения на основе конспектов опорных сигналов В.Ф.Шаталова, коммуникативное обучение Е.И. Пассова., технология проектного обучения Д. Дьюи, Х. Паркхест и др. Исходя из анализа педагогической, методической литературы и собственного педагогического опыта, мы уточняем сущность понятия «активизация познавательной деятельности» следующим образом: АПД – это двусторонний процесс, который затрагивает и деятельность учащегося, и деятельность преподавателя. Действия преподавателя включают в себя выработку дидактических условий, методов и средств обучения, активизирующих познавательные процессы учащихся – внимание, восприятие, память, мышление, и способствующих развитию познавательной активности, инициативности и самостоятельности учащегося; действия учащегося – активное, творческое усвоение учебного материала. Мы подчеркиваем в данном определении необходимость активизации познавательных процессов субъекта образовательного процесса под влиянием применяемых методов и средств обучения. Таким образом, под активизацией познавательной деятельности учащихся нами понимается целенаправленнее внешнее воздействие на обучаемых при организации учебного процесса в системе среднего образования, направленное на формирование учебно--познавательной компетентности. Обобщение опыта исследователей, а также собственный педагогический опыт позволили мне дифференцировать уровни активизации познавательной деятельности учащихся:.

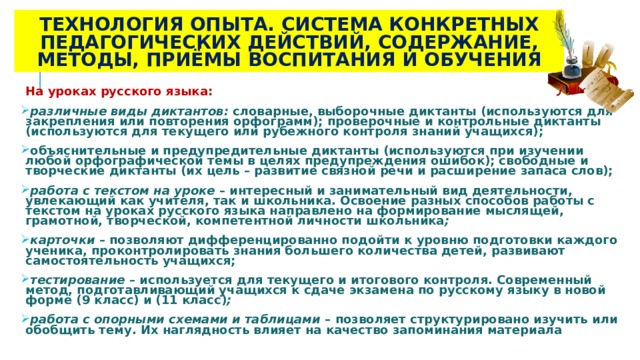

ТЕХНОЛОГИЯ ОПЫТА. СИСТЕМА КОНКРЕТНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ, СОДЕРЖАНИЕ, МЕТОДЫ, ПРИЁМЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ Интерес школьников к учению является определяющим фактором в процессе овладения ими знаниями. Возникновение познавательного интереса зависит, в первую очередь, от уровня развития ребенка, его опыта, знаний, той почвы, которая питает интерес, а с другой стороны, от способа подачи материала. При наличии познавательных интересов учение становится близкой, жизненно значимой деятельностью, в которой сам школьник заинтересован. Ушинский писал, что учение, лишенное всякого интереса и взятое только силой принуждения, хотя бы оно черпалось из лучшего источника – из любви к воспитателю, убивает в учении охоту учиться, без которой он далеко не уйдет. Таким образом, можно сделать вывод, что каждый учитель-предметник должен сначала заинтересовать учеников, суметь подать материал так, чтобы на уроке была активная, увлеченная обстановка. Только в этом случае он может рассчитывать на успех. Чтобы ребенок был заинтересован на уроках русского языка и литературы и, чтобы работа была продуктивной, я использую в течение урока различные виды деятельности. На уроках русского языка: различные виды диктантов: словарные, выборочные диктанты (используются для закрепления или повторения орфограмм); проверочные и контрольные диктанты (используются для текущего или рубежного контроля знаний учащихся); объяснительные и предупредительные диктанты (используются при изучении любой орфографической темы в целях предупреждения ошибок); свободные и творческие диктанты (их цель – развитие связной речи и расширение запаса слов); работа с текстом на уроке – интересный и занимательный вид деятельности, увлекающий как учителя, так и школьника. Освоение разных способов работы с текстом на уроках русского языка направлено на формирование мыслящей, грамотной, творческой, компетентной личности школьника; карточки – позволяют дифференцированно подойти к уровню подготовки каждого ученика, проконтролировать знания большего количества детей, развивают самостоятельность учащихся; тестирование – используется для текущего и итогового контроля. Современный метод, подготавливающий учащихся к сдаче экзамена по русскому языку в новой форме (9 класс) и (11 класс); работа с опорными схемами и таблицами – позволяет структурировано изучить или обобщить тему. Их наглядность влияет на качество запоминания материала.

На уроках литературы: творческие задания – все интересны по-своему, развивают художественное, исследовательское, образное мышление; эвристический диалог - позволяет наряду с развитием логики ученика сформировать его наглядно-образного мышление. Подобный синтез двух взаимодополняющих друг друга частей мышления человека формирует творчество и нравственные устои личности; работа с текстом на уроке – этот интересный и занимательный вид деятельности подходит как для урока русского языка, так и для урока литературы. Работая с текстом, учащиеся учатся формулировать тему, идею художественного произведения, знакомятся со средствами выразительности языка, определять композицию, рифму и размер (если это стихотворное произведение), чувствовать настроение автора. Если это эпическое произведение, то обращается внимание на особенности восприятия и изучение учащимся эпических жанров (роман, повесть, рассказ, басня, очерк). Работа над эпизодом и образом-персонажем в русле общей концепции анализа произведения. Роль понимания авторской позиции и индивидуального стиля писателя; выразительное чтение – направлено на взаимосвязь чтения и анализа литературного произведения и, конечно же, на развитие эстетического вкуса учащихся, умению понимать замысел автора. Мною представлены наиболее типичные виды деятельности на уроках русского языка и литературы. Их грамотное и гармоничное использование позволит сделать урок ярким и насыщенным Кроме того, существуют различные виды самих уроков, названия которых уже говорят о том, что урок будет нестандартным и наверняка заинтересует учащихся: уроки – деловые игры, уроки – пресс-конференции, уроки – соревнования, уроки типа КВН, театрализованные уроки, уроки, которые ведут учащиеся, уроки-фантазии, уроки-игры, уроки-конференции, интегрированные уроки, экскурсии… Эти уроки способствуют организации диалога, живой и свободной взаимосвязи между учителем и учащимися, создают каждому ученику возможность выражения своего «я». Закономерно, что нестандартный урок все шире входит в практику школы. Включить каждого учащегося в познавательную деятельность, заинтересовать его этим процессом - вот задача, которую решает нестандартный урок. В своей работе я особое внимание уделяю изобразительным возможностям русского языка, тем его достоинствам, которые делают русский язык одним из самых выразительных, богатых и красивых языков мира. Красота и богатство русского языка в полной мере могут раскрыться в процессе повседневной и кропотливой работы, цель которой – пробудить интерес к слову. Изобразительные возможности русского языка раскрываются перед учащимися наиболее полно, когда для анализа или иллюстрации приводятся строки из произведений великих мастеров слова. Таким образом, тщательный подбор дидактического материала помогает воспитывать у детей любовь к русскому языку, осуществлять межпредметную связь русского языка и литературы, что также способствует пробуждению интереса к предмету. На уроках литературы внимание учеников постоянно обращено на языковые особенности текстов, а на уроках русского языка мы читаем и анализируем тексты художественных произведений. На уроке по изучению деепричастия, чтобы определить роль этой части речи в художественном тексте, ребятам было предложено найти в поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри» деепричастия. Ученики отметили, что деепричастия делают речь более точной, выразительной, дорисовывают основное действие. Как средство активизации учащихся может быть использование нестандартных заданий, вызывающих интерес самими формами работы. Нестандартное задание – понятие очень широкое. Оно включает целый ряд признаков, позволяющих отграничить задания этого типа от традиционных (стандартных). Главный отличительный признак нестандартных заданий – их связь «с деятельностью, которую в психологии называют продуктивной», творческой. Есть и другие признаки: самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение собственного варианта и обоснование решения); необычные условия работы; активное воспроизведение ранее полученных знаний в незнакомых условиях. Нестандартные задания могут быть представлены в виде проблемных ситуаций (затруднительных положений, из которых надо найти выход, используя полученные знания), ролевых и деловых игр, конкурсов и соревнований (по принципу «кто быстрее? больше? лучше?») и других заданий с элементами занимательности (житейские и фантастические ситуации, инсценировки, лингвистические сказки, загадки, «расследования»). В своей работе я часто использую лингвистические «угадайки»: угадывание слов по толкованию (в том числе и образному) или по общему признаку; расшифровка пословиц, поговорок, фразеологических оборотов по отдельным признакам; разгадывание загадок (в том числе и лингвистических); игры-задачи «Я задумала слово», «Вопрос – ответ» и др. Задание 1. Угадайте слово по его описанию. Объясните, как вам это удалось сделать. «Глаз» автомобиля. «Свежезамороженный» дождь. «Слово» регулировщика. «Архитектурное строение» пчел. Родной или крестный. Шляпка на ножке. Лесной барабанщик. Собачья радость. Такса, а не собака. Орел, а не птица. Не носки и не чулки. Задание 2. Какие пословицы, поговорки, скороговорки здесь зашифрованы? Запишите их. Объясните смысл. Интересны ребятам и лингвистические «почемучки». Это вопросы, целью которых является активизация мыслительной деятельности учащихся при воспроизведении полученных ранее знаний. Неожиданность формулировок вопросов по форме и не шаблонность их содержания служат хорошим стимулом для выполнения заданий. Отвечая на вопросы, делая своеобразные маленькие «открытия» в области лингвистики, школьники убеждаются в практическом значении знаний по русскому языку, сам учебный предмет открывается для них по-новому. За внешней простотой (иногда даже несерьезностью формулировок) вопросов кроется серьезное лингвистическое содержание: языковые факты учащиеся должны объяснить «научным языком». Таким образом, при выполнении этих заданий главным является не опознание языковых фактов, а их объяснение, т.е. формируются умения и навыки построения связного высказывания в научном стиле. К заданиям этой группы относятся: вопросы проблемного характера (выбор одного варианта из нескольких, разграничение двух правильных вариантов, сопоставление вариантов). Так, начиная тему «Глагол», я предлагаю ситуацию, опираясь на имеющиеся у учащихся представления о существительном и его признаках. Дети должны сопоставить однокоренные глагол и существительное зеленеть и зелень в предложениях: «Я любовался яркой зеленью молодой травы. На лугу зеленеет трава». Задаю вопрос: «Почему слова зелень и зеленеет при всем сходстве их значений следует отнести к разным частям речи?» Проблемные вопросы я использую и на уроках повторения, обобщения изученного. Так, заключая изучение темы «Глагол», вместо традиционно предлагаемых вопросов, отражающих содержание параграфов учебника по данной теме, можно предложить обобщающие проблемные вопросы, предполагающие сопоставление и обобщение аналогичных и близких языковых явлений: «Чем отличается безличный глагол от личного в своих формах изменения(Нож хорошо режет и У меня в глазах режет)? Какими формами глагола являются формы, оканчивающиеся на – ите, типа вылетите, вырубите и т.п.? Проиллюстрируйте свой ответ употреблением этих форм в предложении. (Данные глаголы в зависимости от контекста можно отнести и к форме повелительного и к форме изъявительного наклонения.). У каких глаголов показатель переходности-непереходности есть в составе самих этих глаголов? (Возвратные глаголы всегда непереходные.)» Созданию чувства новизны, удивления, которое должно стать источником желания самостоятельно решать поставленную задачу, ответить на необычный вопрос, в наибольшей степени способствуют разнообразные проблемные ситуации на уроке. Например, при изучении темы «Разноспрягаемые глаголы» использую проблемную ситуацию: записываю глаголы в три столбика: «пою, говорю, хочу». Учащиеся определяют тип спряжения глаголов в первом и втором столбиках и затем разрешают проблемную ситуацию между имеющимися у них знаниями о спряжении глагола и новыми сведениями о нем: «По какому типу спряжения изменяется глагол хотеть? (ученики отвечают по 1 или 2 тип спр.). Правы и те и другие, но в то же время ответы неверны. Почему? Учащиеся отвечают, что глагол хотеть при изменении по лицам имеет в одних случаях окончание 1 спряжения, а в других 2 спряжения. Далее этот материал закрепляется на других разноспрягаемых глаголах. Использование проблемности в обучении позволяет поднимать учащихся до нового, более высокого уровня их познавательной деятельности, активизируя в ней творческий элемент. вопросы занимательного характера (в их основе – внеязыковая ситуация: вопросы-шутки, вопросы-загадки, «неожиданные» или «детские» вопросы). Задание 1. Сформулируйте развернутый связный ответ на вопрос: «Почему, когда смотришь на сцену в бинокль, не только лучше видишь, но и лучше слышишь и понимаешь? Почему иностранец, изучающий русский язык, принял кузницу за жену кузнеца, а кузнечика – за их сына? Почему в приведенных парах слов оба случая написания правильны? Чем они отличаются? Стукнете – стукните. Вырастешь – вырастишь. В пенье птиц – в пении птиц. В «Песне о Соколе» – в «Песни о вещем Олеге». Задание 2. Дайте ответы на вопросы-шутки. Как можно проверить их правильность? «Какое домашнее животное любит смотреть на новые ворота? В каком городе живет дядька, если в огороде бузина? Как называется полуфабрикат из детской дразнилки? Какую строчку не прочитать? Какую шляпку нельзя надеть на голову? Чего не следует сыпать на рану? Самостоятельная работа учащихся на уроках русского языка может также стать прекрасным средством активизации интереса и познавательной деятельности учащихся. В организации самостоятельной работы, я считаю, необходимо руководствоваться следующими положениями: 1. Самостоятельная работа неразрывно связана с развитием мышления. Выдвигая задачу – найти в данном предложении, упражнении учебника или в любом связном тексте ту или иную часть речи или ее форму, необходимо, прежде всего, требовать от обучающихся обоснования ответов, приведения доказательств их правильности. Вопросы почему? зачем? для чего? должны занять основное место как при формулировке заданий для самостоятельной работы, так и в общей системе развития навыков самостоятельности учащихся при изучении русского языка. Наблюдения за работой учеников показывают, что в большинстве своем они не задумываются над тем, для чего выполняется ими та или иная работа. Между тем без понимания цели труда невозможно осознание его результатов. Умение определить цель работы приобретается постепенно в процессе выполнения специальных, последовательно усложняющихся заданий. Неизменно требуя от обучающихся определения цели выполнения работы, помогая им в случае затруднения дополнительными вопросами, обращая внимание на то, что остается незамеченным в задании, я добиваюсь осознанного отношения к выполнению заданий. 2. Принцип постепенного наращивания трудностей. Например, в упражнении поставлены задачи: «Прочтите, подставляя к каждому глаголу вопрос, и укажите вид глагола», «Укажите вид каждого глагола, задавая к нему вопрос Что делать? или Что сделать? Образуйте от каждого глагола формы времени, которые возможны». Образование от каждого глагола возможных форм времени является новым и представляет новую ступень трудности, на преодоление которой и направляется усилие обучающихся. Усложнение задания целесообразно проводить даже внутри одного вида работы. 3. Не менее важным является и принцип разнообразия видов упражнений, направленных на самостоятельное решение учениками задач. В системе самостоятельной работы должны иметь место упражнения, основанные и на зрительных, и на слуховых, и на моторно-двигательных восприятиях. Поэтому нужно использовать и упражнения учебника, и разнообразные виды обучающих диктантов, и грамматический разбор во всем его многообразии, и упражнения творческого характера и т. д. 4. В организации самостоятельной работы необходимо исходить также из того, что самостоятельная работа возможна на базе уже имеющихся практических знаний и навыков или личного опыта обучающихся. 5. Самостоятельная работа должна иметь место на всех этапах обучения: при объяснении нового теоретического материала учебника, при закреплении, в процессе выполнения разнообразных упражнений, при обобщающем повторении, наконец, в процессе выполнения контрольных заданий. 6. Самостоятельная работа учащихся в процессе обучения русского языка должна опираться на связь преподавания этого предмета с жизнью. Самостоятельная работа с учебником, логический анализ текста, членение его на части, формулирование заголовков частей, составление простых и сложных планов, подготовка устных и письменных сообщений, конспектирование статей – все эти виды работ, направленные на развитие самостоятельности мысли обучающихся, вооружают их навыками, необходимыми в жизни. 7. Самостоятельная работа должна быть организована как индивидуальная работа каждого обучающегося. Здесь используется личностно-ориентированный подход. Большое значение для решения задачи по пробуждению интереса к изучению русского языка играет дифференцированный подход в обучении. На своих уроках я часто даю письменные домашние задания дифференцированно. Так, на уроке «Причастие как часть речи» часть ребят получила домашнее задание выполнить упражнение, другим ребятам было предложено дома написать сказку о причастии. Для зачета по теме «Причастие» было приготовлено два варианта карточек для проверки практических умений (для слабых учащихся и для сильных). Урок начался с опроса сильных учеников по контрольным вопросам, а слабые учащиеся имели возможность еще раз прослушать связные ответы по всему материалу. Затем сильные ученики приступили к работе по карточкам ( работа рассчитана на 20-25 минут), а остальные ученики приступили к групповой форме опроса, работа же по карточкам для них рассчитана была на 10-15 минут. Вызывают живой интерес у ребят и нетрадиционные уроки, которые я провожу. Что же в уроке не совсем обычно? Прежде всего, не будем забывать, что любой урок преследует общую цель, оговоренную требованиями программы. Но достигается она различными средствами, которые отражаются разными целями. Другим общим моментом является относительная «верность» достаточно традиционной структуре. Она может повторять привычный ход занятия с его оргмоментом, сообщением новых знаний, контролем изученного, а может быть оригинальной, с измененной последовательностью обычных этапов, с трансформированными способами организации, с игровой основой и т.д. Более необычными являются содержание и средства его представления. Благодаря этой необычности содержания, методов и форм, урок придает необходимое ускорение развитию личности. Правда, каждый раз по-разному. Все зависит от того, какую позицию займет учитель, Однако ребенок, обучающийся на таком уроке, развивается более успешно. Еще не совсем, как личность, но уже - как заинтересованный субъект образовательного процесса. И вот почему. Не совсем обычные уроки преследуют свою собственную цель: поднять интерес учащихся к учебе и, тем самым, повысить эффективность обучения. Такой урок для учеников – переход в иное психологическое состояние, это другой стиль общения, положительные эмоции, ощущение себя в новом качестве. Не совсем обычные уроки предполагают: использование коллективных способов работы: обязанности распределяются между членами коллектива с учетом их индивидуальных особенностей и интересов; развитие умений и навыков самостоятельной работы, стремление к творческому поиску: материал преподносится в новой форме, воспринимается как информация, заставляющая задуматься, понять и запомнить; заинтересованное отношение к учебному материалу: при подготовке к уроку учащиеся сами ищут интересный материал, находят удивительные факты, вопросы, сочиняют стихи, песни на определенную тематику; активизация деятельности учащихся: это уже не простые ученики, а активные участники учебного воспитательного процесса; овладение способами управления коллективной деятельностью: уроки учат слушать, анализировать, учиться спорить, убеждать, отстаивать свое мнение, прислушиваться к мнению товарищей, находить быстрый выход в сложившейся ситуации, решать проблемные вопросы; становление новых отношений между учителем и учащимися: учащийся становится партнером педагога по творчеству в атмосфере сотрудничества, коллективного труда. Поэтому воспринимают учащиеся своего педагога как интересного, грамотного, эрудированного человека, который стремится внести разнообразие в сложный процесс обучения и воспитания. Этот момент повышает интерес учащихся к учебной деятельности; оценка деятельности учащихся их друзьями, товарищами по учебе: эта оценка для них подчас более значима, чем оценка педагога. Групп необычных уроков много. В своей практике я использую уроки с игровой состязательной основой. Это и пресс-конференции, и урок-турнир, блиц-турнир, урок-деловая игра, урок-викторина, урок-конкурс. Проводились общественные смотры знаний, урок зачет, урок-практикум, урок-конференция. Начиная с пятого класса, я включаю в свои уроки тестовые задания из контрольных измерительных материалов , которые подходят к изучаемому или пройденному материалу. Ребятам очень нравится выполнять тестовые задания, тут же себя проверять. Для отработки умения, связанного с чтением и интерпретацией текста, использую в своей работе элементы анализа текста, отрабатывая умение выражать отношение автора к тому или иному описываемому явлению, видеть средства, при помощи которых это выражается. К упражнениям, данными в учебнике, даю дополнительные задания. Например, найти средства выразительности и указать, что хотел подчеркнуть автор, используя их. Особенно перспективным представляется метод проектов, который позволяет эффективно развивать критическое мышление, исследовательские способности аудитории активизировать ее творческую деятельность, медиакомпетентность обучающихся. К использованию на уроке данного метода нужно готовить ребят постепенно. Так уже в 7 классе по русскому языку можно подготовить с учениками несколько проектов по изученным частям речи. Темы по морфологии очень обширны, имеют несколько микротем, требуют много работы при отработке навыков и умений, поэтому на стадии закрепления можно подготовить и проект по изученной теме. Ёще один плюс этой работы психологический: 7-й класс это, так называемый, «трудный» возраст, когда ребенка сложно чем- то заинтересовать. А новый вид работы всегда интересен, тем более, что можно работать в группах, что тоже имеет немаловажное значение для ребят этого возраста. Если работа в этом направлении ведется учителем целенаправленно, то к 10-11классу ученики уже достаточно владеют навыками создания проекта, чтобы выполнять эту работы самостоятельно. Для учебных проектов важно: определить цель исследовательской, практической и/или творческой деятельности; обозначить проблему, возникающую в ходе исследования или специально созданной проблемной ситуации; выдвинуть гипотезу, связанную со способами решения данной проблемы; сформулировать конкретные задачи проекта и определить механизмы сбора и обработки необходимых для проекта данных и анализа результатов; опираясь на эти задачи, составить четкий план проекта (это может быть, например, сценарий будущего медиатекста); осуществить практическое выполнение плана проекта; подготовить отчет по результатам проекта и обсудить его результаты. Подготовка к нетрадиционным урокам проводится очень тщательно, а это, как правило, требует много сил и времени и со стороны учителя, и со стороны ученика. В своей практике я наиболее удачно использую несколько нетрадиционных форм урока: практикум, викторина, исследование, путешествие, диалог на основе проблемной ситуации, деловая игра, зачет. Выбор зависит от нескольких условий: во-первых, учитываю возрастные особенности учащихся, во-вторых, задачи, цели, содержание обучения в связи с изучаемой темой. Например, урок-семинар имеет повторительно-обобщающий характер и его целесообразно проводить в старших классах. Хотя в сильном классе можно попробовать такую форму уже в среднем звене, так как она способствует формированию научного стиля речи, самооценке собственных высказываний, оказывается эффективной формой контроля и самоконтроля, ребята учатся работать самостоятельно, пользоваться научной литературой. Основой содержания урока -семинара служит теория. Ведущая цель - формирование теоретического мышления, которое позволит учащимся самостоятельно отбирать, изучать информацию и применять полученные знания на практике. Этапы подготовки и проведения урока-семинара: ознакомление учащихся с темой и микротемами семинара (за 2-3 недели до проведения); осмысление и выбор микротем; создание творческих групп; подбор материала к семинару; консультации учителя (за 7-10 дней до проведения семинара); систематизация и обобщение материала; выступление творческих групп на семинаре; конспектирование дат, определений и других важных моментов сообщений; выполнение практического задания; обсуждение выступлений творческих групп; подведение итогов; оценивание работы; объяснение домашнего задания. Одним из современных требований к уроку русского языка является работа с текстом. В связи с этим я использую в своей работе такую форму урока, как исследование. В самом названии «урок - исследование» просматривается основная задача - исследование языкового материала на основе текстов. Этапы подготовки и проведения урока- исследования по русскому языку: выбор текстов; составление плана анализа текста; предварительная работа с произведением; создание творческих групп; дифференцированное распределение отрывков; исследование художественного текста под «лингвистическим микроскопом»; подготовка группы к «защите» исследования; представление текста (художественное чтение) одноклассникам; лингвистический анализ отрывка; обсуждение, рецензирование анализов, проведенных группами; подведение итогов урока; оценивание работы учащихся; объяснение домашнего задания. Одна из основных сложностей при обучении русскому языку – написание сочинений. И чтобы такое домашнее задание не превращалось в катастрофу для всей семьи, надо провести на уроке серьезную подготовительную работу. Научиться писать сочинение - значит научиться мыслить, видеть, анализировать увиденное. С этой целью я провожу урок-практикум по русскому языку в 5-ом классе. Цель этого урока – обратить внимание ребят на то, что происходит рядом с ними, научить их видеть удивительное, необычное в самых обыденных вещах. Этапы урока-практикума: экскурсия, наблюдения за природой; знакомство на практике с изобразительно-выразительными средствами; обсуждение увиденного; творческая работа учащихся; чтение сочинений (по желанию); обсуждение и рецензирование творческих работ; исправление и доработка сочинений; объяснение домашнего задания. (Как правило, художественное оформление творческих работ). Если задать вопрос: «Нужно ли учиться правильно писать?» - каждый с уверенностью ответит: «Да, нужно!». А вот такой же вопрос, только переведенный в плоскость говорения, многих еще недавно заставил бы задуматься. Эффектным видом контроля успеваемости учащихся является урок-зачет. Тематика таких уроков соответствует ранее изученному материалу. О проведении зачета ребят предупреждаю заранее, знакомя их с планом урока, не забываю и о дифференцированном подходе к обучению: наиболее подготовленные ученики дома самостоятельно составляют вопросы, карточки с практическими заданиями для одноклассников. Эта группа учащихся осваивает некоторые функции учителя. Дети готовятся к объяснению того, как пользоваться изученным правилом, консультируют одноклассников, проверяют выполнение работы. Излюбленной формой урока ребят 5-7-х классов остается урок-игра. Отличительной особенностью учебно-ролевых уроков является то, что их психологическую основу составляет механизм воображения: ребята представляют себя в определенных ролях, оказываются в заданной ситуации, совместно решают поставленную задачу. Приняв за основу соответствующий механизм, можно оживить даже самый сложный материал. В чем же успех такого урока? Я думаю, что и в его необычности (использование сказочного, фантастического сюжета, приглашение любимых героев), и в доступности изложения материала, и в использовании яркой наглядности. Ведь ребятам надоедает «зубрить» из урока в урок материал учебника. Но если, например, представить, что ты попал на необитаемый остров или на другую планету и тебе надо помочь соплеменникам, что ради этого не сделаешь?! Горы свернешь, не говоря о том, чтобы выучить падежи, спряжения или научиться писать частицу со словом. При всем многообразии и эффективности нетрадиционных уроков использовать их часто нельзя по целому ряду причин. Но ведь так хочется, чтобы каждый урок был особенный, со своей «изюминкой». Поэтому я часто прибегаю к нестандартным, творческим элементам отдельного традиционного урока. Это и лексический диктант или диктант - кроссворд, как называют его ребята, и составление загадок на уроке, и комментированное письмо или предупредительные диктанты с «вагоновожатым», и задание по типу «найди лишнего, которое прививает умение синтеза и осмысления информации. Главное, чтобы детям на уроке некогда было скучать, чтобы им хотелось работать, учиться, а ведь для этого важны и ситуация успеха, которую, как правило, создают нестандартные уроки или элементы уроков, и самостоятельность, к которой ребята приучаются на таких уроках, и творческое отношение к родному языку, которое воспитывается только на творческих уроках. Объяснение нового материала эффективнее, если «подкрепляется» наглядностью, что позволяет уравновесить словесную и образную формы мышления. Учащимся обычно предлагается изобразительный материал (как правило, в сочетании со словесным) по конкретному разделу языка или его отдельным темам. Схема-опора (на интерактивной доске она может быть заранее подготовлена и раскрываться дозированными частями) – это модель изученного или изучаемого материала, изображение его «устройства», взаимоотношение частей, выделение главного. Это одно из средств обучения, обеспечивающих прочность знаний, умений и навыков. Большое значение для раскрытия творческого потенциала ученика имеют и нетрадиционные формы домашнего задания, которые призваны, с одной стороны, закреплять знания, умения и навыки, полученные на уроке, а с другой стороны, позволяют ребенку проявить самостоятельность, самому найти решение нестандартного вопроса, задания. Типы домашнего задания: творческая работа; лингвистическое исследование текста; подготовка иллюстраций к литературным произведениям; рисование обложек к литературным произведениям; художественное чтение; инсценировка художественного произведения; создание самостоятельных литературных произведений различных жанров; продолжение неоконченных произведений; наблюдение за природой; подготовка словарных диктантов; составление вопросника к зачету по теме составление конспекта, опорных таблиц; письмо по памяти. Такие домашние задания помогают избегать однообразия, рутины в обучении. Ребенок может почувствовать себя и в роли автора, и в роли иллюстратора, и в роли учителя. Необычные задания активизируют мышление, заставляют ребенка обобщать, систематизировать материал по теме. Новые информационные технологии, в том числе компьютерная коммуникация, позволяют совершенствовать учебный процесс в целом и подготовку к сдаче экзамена в частности. Компьютерная (информационная) технология, основанная на эффективности организации и управления процессом обучения, способствует активизации и интенсификации деятельности учащихся. Постепенно от опорных конспектов надо переходить к использованию компьютеризации на уроках русского языка и литературы, потому что именно такой подход к решению учебных задач способствует эффективному повышению познавательной активности учащихся. Применение компьютерных учебных средств целесообразно на различных этапах процесса обучения русскому языку и литературе: при объяснении нового материала, закреплении изученного, повторении и обобщении сведений, контроле над усвоением знаний, отработке умений и навыков, поиске новых форм компьютерного моделирования. С применением компьютерных технологий урок проходит интереснее, запоминается больше обычного урока, у ребят появляется интерес к предмету. На уроках мультимедиа помогает объяснению нового материала. Можно прослушивать в профессиональном исполнении песни. Стихотворения на определенном фоне. Уроки-презентации дают возможность реализовать принцип наглядности, повысить эффективность урока в ракурсе развития личностного потенциала учащегося. Тем самым повысить заинтересованность ученика предметом, а если школьник проявляет интерес к предмету, значит, повышается его успеваемость, качество знаний. Таким образом, можно сделать вывод: чтобы учащиеся проявляли познавательную активность на уроках, нужно и учителю проявлять множество усилий, творчество, не стоять на месте, постоянно находиться в движении. Один из принципов моей методики - это отстаивание собственной точки зрения учащимися. Таким образом, я не только закладываю в детях чувство собственного достоинства, но и развиваю речь, обогащаю словарный состав, логическое мышление, желание учиться и совершенствовать свои знания. Стараясь вызвать у учащихся интерес к изучению предмета, включаю детей в исследовательскую деятельность. Главная задача преподавания русского языка на современном этапе – целенаправленность обучения на достижение конкретного конечного результата. Значит, ведущими ключевыми идеями будут следующие: Прививать интерес к русскому языку, психологически готовить к дальнейшему изучению его в школе. Сегодня, я считаю, компьютер на уроках русского языка и литературы не дань моде, а жизненно необходимое средство обучения. Он помогает учителю создавать принципиально новые условия работы в учебном классе, информационно открытом всему миру, а также меняет способ мышления сегодняшних школьников так, чтобы он соответствовал потребностям завтрашнего дня. «Знания будут тем прочнее и полнее, чем большим количеством органов чувств они воспринимаются». К. Ушинский

Список литературы 1.М.М.Поташник.Требования к современному уроку. Центр педагогического образования. Москва.2007г 2.М.Ю.Никулина.Русский язык. Все правила русской орфографии и пунктуации. Изд. «Экзамен». Москва.2011г. 3.Уроки учительского мастерства. 7-11 классы. Волгоград.2011г 4.Анализ урока: типология, методики, диагностика. Изд.Учитель.2011г. 5. Организация проектной деятельности в школе. Волгоград.2009г. 6.Развитие речи. Риторика. Под редакцией Т.А. Ладыженской. Изд. Дом. «Дрофа» 1999г. 7. Интернет ресурсы.

| ||

6

Просмотр содержимого презентации

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗНООБРАЗНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Составила презентацию

учитель русского языка и литературы

школы № 151 Сабирова Н.Н.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗНООБРАЗНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

- Цели:

- Образовательная- дать понятие о воспитании ученика как личности компетентной, успешной и востребованной обществом, владеющей нормами литературного языка, способной свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной речи, соблюдать этические нормы общения.

- Развивающая – рассмотреть совершенствование форм работы учителя по повышению качественного уровня устной и письменной речи учащихся на уроках русского языка и литературы, используя нетрадиционные методы и альтернативные программы. Расширение возможностей разноплановой практической деятельности учащихся.

- Воспитательная- воспитание духовности, нравственности на уроках и во внеурочное время, включая элементы культуры родного края.

СВЕЧА ВСЕГДА ПРЯМА И РАДУЕТ НАС ТЕМ, ЧТО СВЕТИТ НАМ, ПОКА НЕ ДОГОРИТ СОВСЕМ. АЛИШЕР НАВОИ

- Снижение положительной мотивации школьников – проблема, которая остается актуальной до сих пор. Снижение мотивации чаще всего наблюдается у детей подросткового возраста.

- Важнейшая задача учителя состоит в том, чтобы обучить детей способам овладения разными видами деятельности, не дать угаснуть интересу к ним.

- На сегодня государство требует от школы выпускника, соответствующего критериям творческой, социально-ориентированной личности, которая имеет способности к самопознанию, самооценке, непрерывному личностному и профессиональному совершенствованию. А для этого необходимо решать следующие задачи:

ЗАДАЧИ

- формирование положительной мотивации к учебно-познавательной деятельности при изучении предметов гуманитарного цикла;

- формирование толерантности в учебных взаимодействиях;

- развитие коммуникативной компетенции у обучающихся;

- создание благоприятного психологического климата в учебном коллективе.

- Чтобы реализовать поставленные задачи, необходимо создать условия для развития познавательной мотивации школьников на каждом уроке русского языка и литературы.

ЭТОМУ СПОСОБСТВУЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ :

- разнообразных форм и методов работы на уроках;

- возможности каждому ученику выступить активным участником образовательного процесса;

- дифференцированного и индивидуального подходов в обучении детей;

- приемов развития коммуникабельных навыков, умения работать в сотрудничестве со сверстниками и самостоятельно.

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНЯ ВЕДУЩЕЙ ИДЕИ ОПЫТА, УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, СТАНОВЛЕНИЯ ОПЫТА

- Внедрение новых педагогических технологий в работу;

- создание на уроках благоприятной атмосферы для работы, сопереживание, соучастие и т.д.;

- постоянный творческий поиск методов, форм и приемов, которые будут увлекать учащихся;

- накопление краеведческого материала;

- накопление собственного опыта работы и изучение опыта коллег;

- наблюдение выраженной обратной связи в виде неподдельного интереса детей к изучению предметов.

ТЕХНОЛОГИЯ ОПЫТА. СИСТЕМА КОНКРЕТНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ, СОДЕРЖАНИЕ, МЕТОДЫ, ПРИЁМЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

- На уроках русского языка:

- различные виды диктантов: словарные, выборочные диктанты (используются для закрепления или повторения орфограмм); проверочные и контрольные диктанты (используются для текущего или рубежного контроля знаний учащихся);

- объяснительные и предупредительные диктанты (используются при изучении любой орфографической темы в целях предупреждения ошибок); свободные и творческие диктанты (их цель – развитие связной речи и расширение запаса слов);

- работа с текстом на уроке – интересный и занимательный вид деятельности, увлекающий как учителя, так и школьника. Освоение разных способов работы с текстом на уроках русского языка направлено на формирование мыслящей, грамотной, творческой, компетентной личности школьника ;

- карточки – позволяют дифференцированно подойти к уровню подготовки каждого ученика, проконтролировать знания большего количества детей, развивают самостоятельность учащихся;

- тестирование – используется для текущего и итогового контроля. Современный метод, подготавливающий учащихся к сдаче экзамена по русскому языку в новой форме (9 класс) и (11 класс) ;

- работа с опорными схемами и таблицами – позволяет структурировано изучить или обобщить тему. Их наглядность влияет на качество запоминания материала

ТЕХНОЛОГИЯ ОПЫТА. СИСТЕМА КОНКРЕТНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ, СОДЕРЖАНИЕ, МЕТОДЫ, ПРИЁМЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

- На уроках литературы :

- творческие задания – все интересны по-своему, развивают художественное, исследовательское, образное мышление; эвристический диалог - позволяет наряду с развитием логики ученика сформировать его наглядно-образного мышления. Подобный синтез двух взаимодополняющих друг друга частей мышления человека формирует творчество и нравственные устои личности;

- работа с текстом на уроке – этот интересный и занимательный вид деятельности подходит как для урока русского языка, так и для урока литературы. Работая с текстом, учащиеся учатся формулировать тему, идею художественного произведения, знакомятся со средствами выразительности языка, определять композицию, рифму и размер (если это стихотворное произведение), чувствовать настроение автора. Если это эпическое произведение, то обращается внимание на особенности восприятия и изучение учащимся эпических жанров (роман, повесть, рассказ, басня, очерк). Работа над эпизодом и образом-персонажем в русле общей концепции анализа произведения. Роль понимания авторской позиции и индивидуального стиля писателя ;

- выразительное чтение – направлено на взаимосвязь чтения и анализа литературного произведения и, конечно же, на развитие эстетического вкуса учащихся, умению понимать замысел автора.

- вопросы проблемного характера (выбор одного варианта из нескольких, разграничение двух правильных вариантов, сопоставление вариантов).

- вопросы занимательного характера (в их основе – внеязыковая ситуация: вопросы-шутки, вопросы-загадки, «неожиданные» или «детские» вопросы).

- Самостоятельная работа учащихся на уроках русского языка может также стать прекрасным средством активизации интереса и познавательной деятельности учащихся.

- Для учебных проектов важно:

- определить цель исследовательской, практической и/или творческой деятельности;

- обозначить проблему, возникающую в ходе исследования или специально созданной проблемной ситуации;

- выдвинуть гипотезу, связанную со способами решения данной проблемы;

- сформулировать конкретные задачи проекта и определить механизмы сбора и обработки необходимых для проекта данных и анализа результатов;

- опираясь на эти задачи, составить четкий план проекта (это может быть, например, сценарий будущего медиатекста);

- осуществить практическое выполнение плана проекта;

- подготовить отчет по результатам проекта и обсудить его результаты .

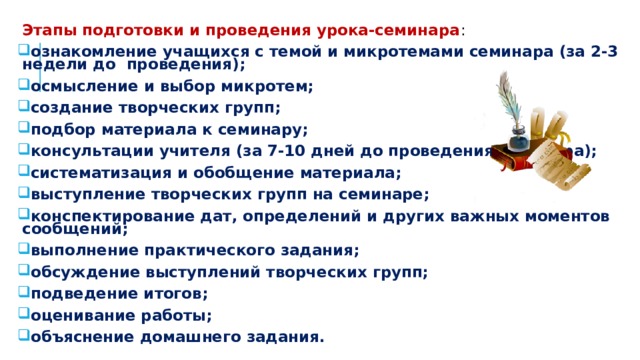

- Этапы подготовки и проведения урока-семинара :

- ознакомление учащихся с темой и микротемами семинара (за 2-3 недели до проведения);

- осмысление и выбор микротем;

- создание творческих групп;

- подбор материала к семинару;

- консультации учителя (за 7-10 дней до проведения семинара);

- систематизация и обобщение материала;

- выступление творческих групп на семинаре;

- конспектирование дат, определений и других важных моментов сообщений;

- выполнение практического задания;

- обсуждение выступлений творческих групп;

- подведение итогов;

- оценивание работы;

- объяснение домашнего задания.

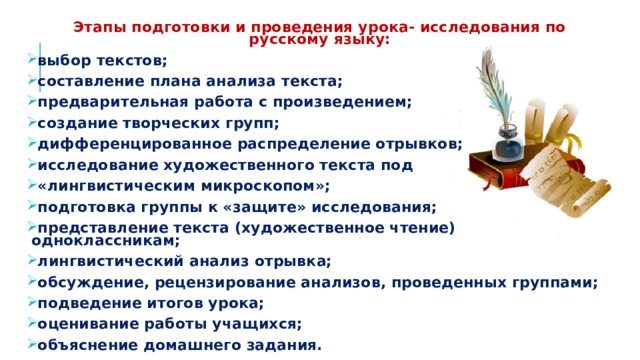

- Этапы подготовки и проведения урока- исследования по русскому языку:

- выбор текстов;

- составление плана анализа текста;

- предварительная работа с произведением;

- создание творческих групп;

- дифференцированное распределение отрывков;

- исследование художественного текста под

- «лингвистическим микроскопом»;

- подготовка группы к «защите» исследования;

- представление текста (художественное чтение) одноклассникам;

- лингвистический анализ отрывка;

- обсуждение, рецензирование анализов, проведенных группами;

- подведение итогов урока;

- оценивание работы учащихся;

- объяснение домашнего задания.

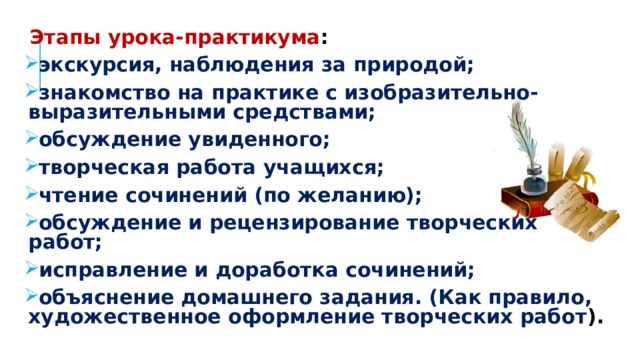

- Этапы урока-практикума :

- экскурсия, наблюдения за природой;

- знакомство на практике с изобразительно-выразительными средствами;

- обсуждение увиденного;

- творческая работа учащихся;

- чтение сочинений (по желанию);

- обсуждение и рецензирование творческих работ;

- исправление и доработка сочинений;

- объяснение домашнего задания. (Как правило, художественное оформление творческих работ ).

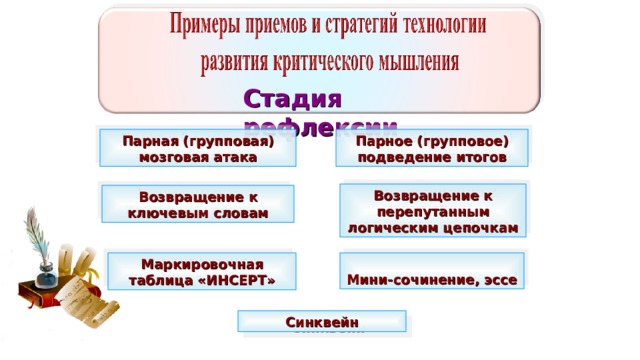

Стадия рефлексии

Парная (групповая) мозговая атака

Парное (групповое) подведение итогов

Возвращение к перепутанным логическим цепочкам

Возвращение к ключевым словам

Маркировочная таблица «ИНСЕРТ»

Мини-сочинение, эссе

Синквейн

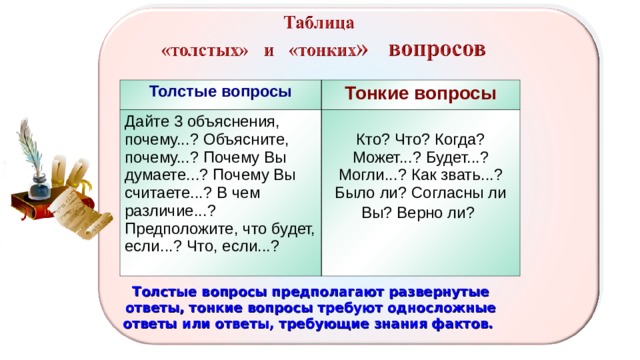

Толстые вопросы

Тонкие вопросы

Дайте 3 объяснения, почему...? Объясните, почему...? Почему Вы думаете...? Почему Вы считаете...? В чем различие...? Предположите, что будет, если...? Что, если...?

Кто? Что? Когда? Может...? Будет...? Могли...? Как звать...? Было ли? Согласны ли Вы? Верно ли?

Толстые вопросы предполагают развернутые ответы, тонкие вопросы требуют односложные ответы или ответы, требующие знания фактов.

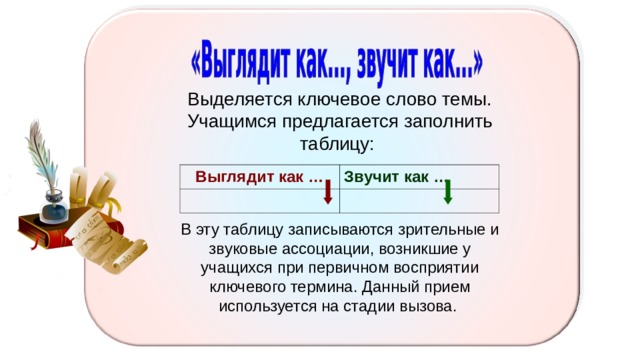

Выделяется ключевое слово темы. Учащимся предлагается заполнить таблицу:

Выглядит как …

Звучит как …

В эту таблицу записываются зрительные и звуковые ассоциации, возникшие у учащихся при первичном восприятии ключевого термина. Данный прием используется на стадии вызова.

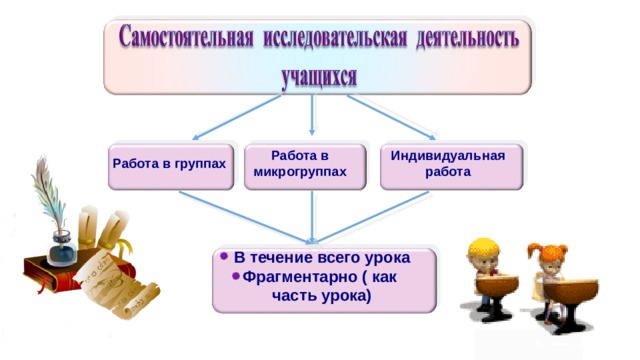

Индивидуальная работа

Работа в микрогруппах

Работа в группах

В течение всего урока

Фрагментарно ( как часть урока)

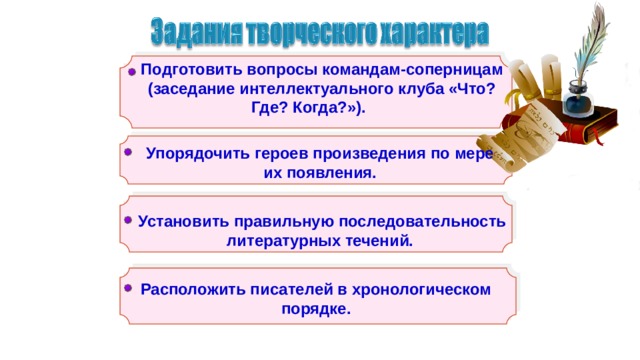

Подготовить вопросы командам-соперницам (заседание интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?»).

Упорядочить героев произведения по мере их появления.

Установить правильную последовательность литературных течений.

Расположить писателей в хронологическом порядке.

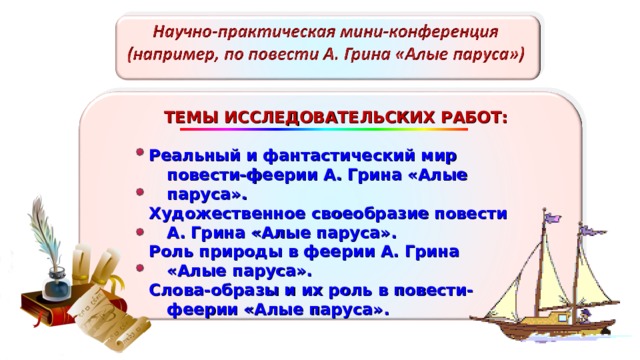

ТЕМЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ:

Реальный и фантастический мир повести-феерии А. Грина «Алые паруса».

Художественное своеобразие повести А. Грина «Алые паруса».

Роль природы в феерии А. Грина «Алые паруса».

Слова-образы и их роль в повести-феерии «Алые паруса».

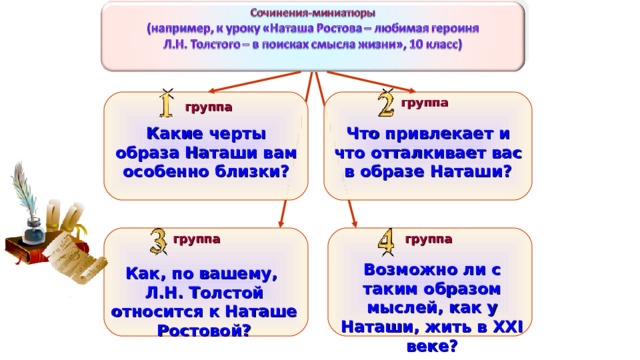

группа

группа

Какие черты образа Наташи вам особенно близки?

Что привлекает и что отталкивает вас в образе Наташи?

группа

группа

Возможно ли с таким образом мыслей, как у Наташи, жить в ХХ I веке?

Как, по вашему,

Л.Н. Толстой относится к Наташе Ростовой?

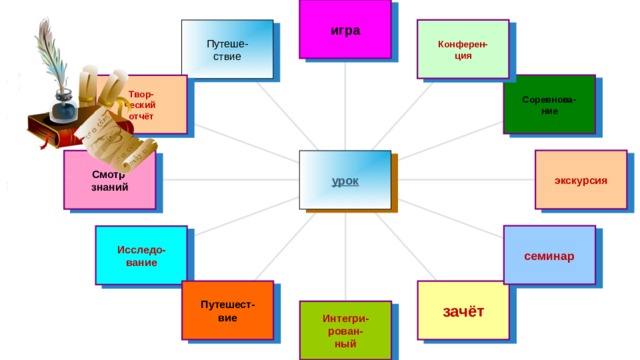

игра

Конферен-

ция

Путеше-

ствие

Соревнова-

ние

Твор-

ческий

отчёт

экскурсия

Смотр

знаний

урок

семинар

Исследо-

вание

зачёт

Путешест-

вие

Интегри-

рован-

ный

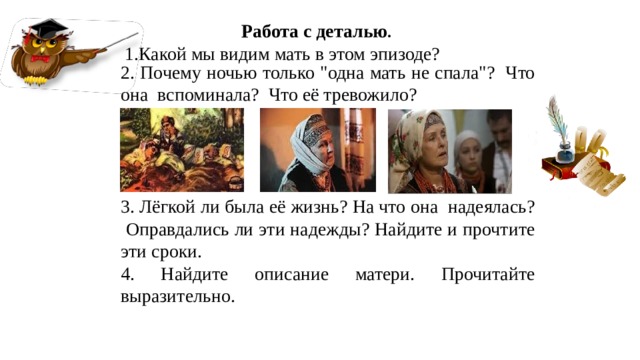

Работа с деталью .

1.Какой мы видим мать в этом эпизоде?

2. Почему ночью только "одна мать не спала"? Что она вспоминала? Что её тревожило?

3. Лёгкой ли была её жизнь? На что она надеялась? Оправдались ли эти надежды? Найдите и прочтите эти сроки.

4. Найдите описание матери. Прочитайте выразительно.

5. А как автор с помощью деталей интерьера при описании светлицы обращает наше внимание на образ матери?

6. А что можно сказать о хозяйке?

7. Как Тарас относится к своей жене?

8. Какова главная мысль отрывка “ Одна бедная мать не спала…”?

Как этот отрывок характеризует героиню?

9. Каково отношение сыновей к матери?

Портретная характеристика.(Работа в группах)

Карточка №1 (3 варианта)

Задание: Составьте монологический ответ

на каждый пункт плана.

План

характеристики данного героя

- Описание внешности героя.

- Отношение героя к учебе, к семье, к товарищам.

- Герои Запорожской Сечи.

- Как выглядели герои в бою?

- Отношение героев к Родине.

- Какие черты в образе героя являются главными?

Характеристика героев. (Работа в группах)

Карточка №5 Задание: Обобщите собранный материал по данному образу и составьте синквейн на героя.

Имя героя

2 глагола

3 прилагательных

Цитата из текста

Синоним

Характеристика героев. (Работа в группах)

Карточка №5 Задание: Обобщите собранный материал по данному образу и составьте синквейн на героя.

Имя героя

2 глагола

3 прилагательных

Цитата из текста

Синоним

ЭВРИСТИЧЕСКАЯ БЕСЕДА. О ЧЁМ ПОЙДЁТ РАЗГОВОР НА УРОКЕ?

Он предметы оживляет,

Всех он в дело вовлекает,

Что им делать говорит,

Строго сам за тем следит.

Детям строят много школ,

Чтоб все знали про

глагол.

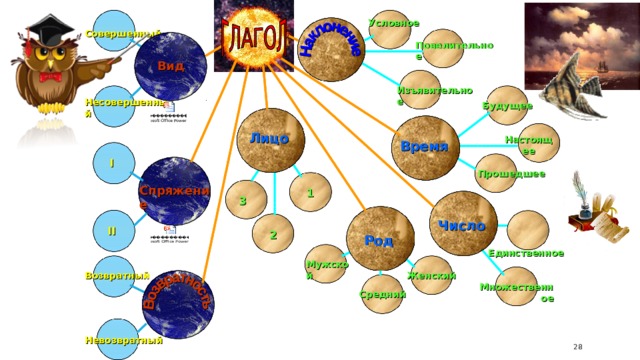

Условное

Совершенный

Повелительное

Вид

Вид

Изъявительное

Несовершенный

Будущее

Лицо

Лицо

Настоящее

Время

Время

I

Прошедшее

Спряжение

Спряжение

1

3

Число

Число

II

2

Род

Род

Единственное

Мужской

Возвратный

Женский

Множественное

Средний

Невозвратный

4. РИФ «Словарный»

Остров «Разноспрягаемые глаголы»

5. РИФ «Творческий»

3. РИФ «Теоретический»

6. Риф

« Блиц-опрос»

2. РИФ

«Грамматический»

Школа № 151

1. РИФ «Лингвистический»

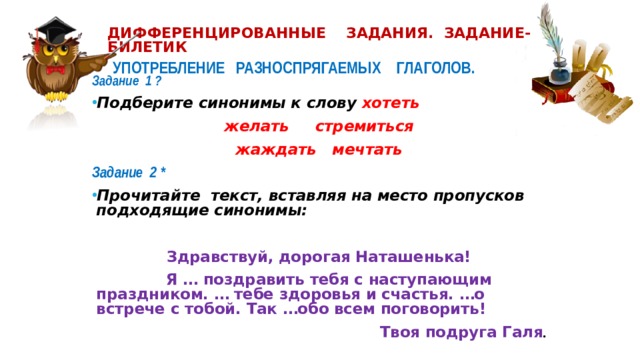

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ. ЗАДАНИЕ- БИЛЕТИК УПОТРЕБЛЕНИЕ РАЗНОСПРЯГАЕМЫХ ГЛАГОЛОВ.

Задание 1 ?

- Подберите синонимы к слову хотеть

желать стремиться

жаждать мечтать

Задание 2 *

- Прочитайте текст, вставляя на место пропусков подходящие синонимы:

Здравствуй, дорогая Наташенька!

Я … поздравить тебя с наступающим праздником. … тебе здоровья и счастья. …о встрече с тобой. Так …обо всем поговорить!

Твоя подруга Галя .

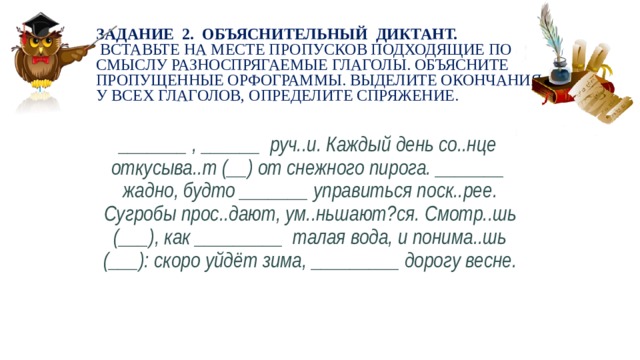

ЗАДАНИЕ 2. ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ ДИКТАНТ. ВСТАВЬТЕ НА МЕСТЕ ПРОПУСКОВ ПОДХОДЯЩИЕ ПО СМЫСЛУ РАЗНОСПРЯГАЕМЫЕ ГЛАГОЛЫ. ОБЪЯСНИТЕ ПРОПУЩЕННЫЕ ОРФОГРАММЫ. ВЫДЕЛИТЕ ОКОНЧАНИЯ У ВСЕХ ГЛАГОЛОВ, ОПРЕДЕЛИТЕ СПРЯЖЕНИЕ.

_______ , ______ руч..и. Каждый день со..нце откусыва..т (__) от снежного пирога. _______ жадно, будто _______ управиться поск..рее. Сугробы прос..дают, ум..ньшают?ся. Смотр..шь (___), как _________ талая вода, и понима..шь (___): скоро уйдёт зима, _________ дорогу весне.

Город, улицы, театры, здания, парки, цирк, фонтаны,

широкий, музеи.

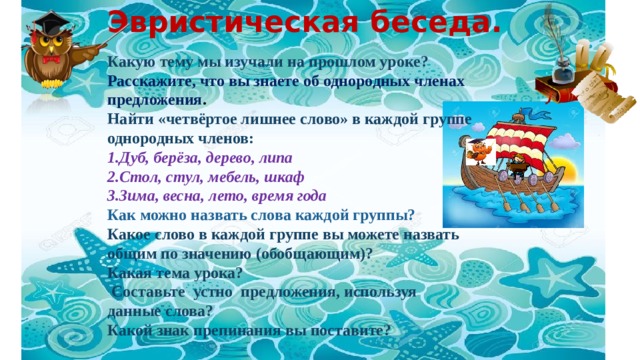

Эвристическая беседа.

Какую тему мы изучали на прошлом уроке?

Расскажите, что вы знаете об однородных членах предложения .

Найти «четвёртое лишнее слово» в каждой группе однородных членов:

1.Дуб, берёза, дерево, липа

2.Стол, стул, мебель, шкаф

3.Зима, весна, лето, время года

Как можно назвать слова каждой группы?

Какое слово в каждой группе вы можете назвать общим по значению (обобщающим)?

Какая тема урока?

Составьте устно предложения, используя данные слова?

Какой знак препинания вы поставите?

Эвристическая беседа.

Я важней, чем запятая Или точка с запятой, Потому что я в два раза Больше точки одноглазой. В оба глаза я гляжу, За порядком я слежу.

1команда«Успешные»; 2команда«Храбрые»; 3команда«Сильные»

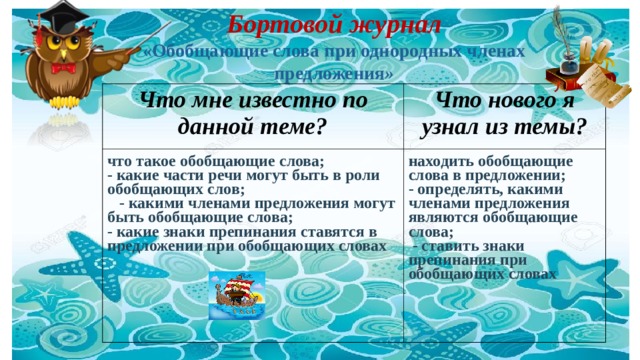

Бортовой журнал «Обобщающие слова при однородных членах предложения »

Что мне известно по данной теме?

Что нового я узнал из темы?

что такое обобщающие слова;

- какие части речи могут быть в роли обобщающих слов;

- какими членами предложения могут быть обобщающие слова;

- какие знаки препинания ставятся в предложении при обобщающих словах

находить обобщающие слова в предложении;

- определять, какими членами предложения являются обобщающие слова;

- ставить знаки препинания при обобщающих словах

Объяснительный диктант.

Посмотрите на ряды однородных членов и найдите среди них обобщающие слова.

Одежда

Платье

Рубашка

Джинсы

Куртка

Клен

Осина

Дерево

Тапочки

Ботинки

Валенки

Обув

Щука, карась, окунь, пескарь.

Волки, медведи, зайцы, лисы.

Стол, стул, диван, шкаф.

Маслята, опята, рыжики, сыроежки.

Молоток, топор, пила.

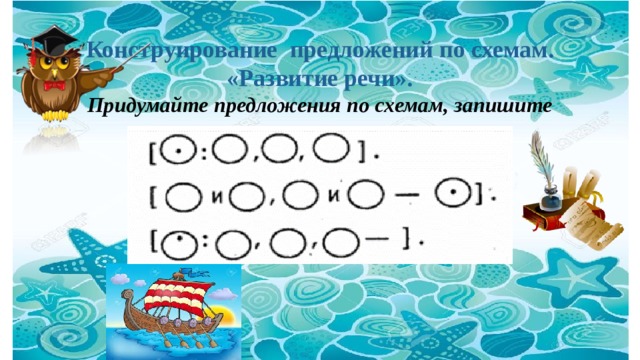

Конструирование предложений по схемам. «Развитие речи».

Придумайте предложения по схемам, запишите их .

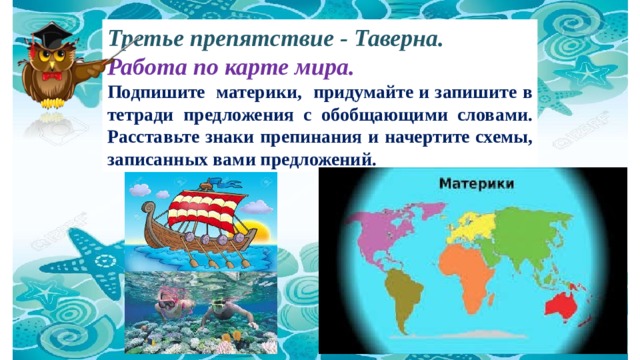

Третье препятствие - Таверна.

Работа по карте мира.

Подпишите материки, придумайте и запишите в тетради предложения с обобщающими словами. Расставьте знаки препинания и начертите схемы, записанных вами предложений.

Четвёртое препятствие - Клад.

Блиц-опрос.

1. Какие слова называются обобщающими?

2. Какие части речи могут выступать в роли обобщающих слов?

3. Какими членами предложения являются обобщающие слова по отношению к однородным членам предложения?

4. Какие знаки препинания могут ставиться при обобщающих словах?

.

![ОБЪЯСНЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА 1. Отгадайте загадки и ответьте на вопросы: -Сколько грамматических основ в данных предложениях? -Какими союзами соединяются данные предложения По небесам оравою бегут мешки дырявые, И бывает иногда из мешков течет вода . [ ] , и [ ] .](https://fsd.multiurok.ru/html/2020/01/05/s_5e11dc252f484/img_s1305436_0_40.jpg)

ОБЪЯСНЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА

1. Отгадайте загадки и ответьте на вопросы:

- -Сколько грамматических основ в данных предложениях?

- -Какими союзами соединяются данные предложения

По небесам оравою бегут мешки дырявые,

И бывает иногда из мешков течет вода .

[ ] , и [ ] .

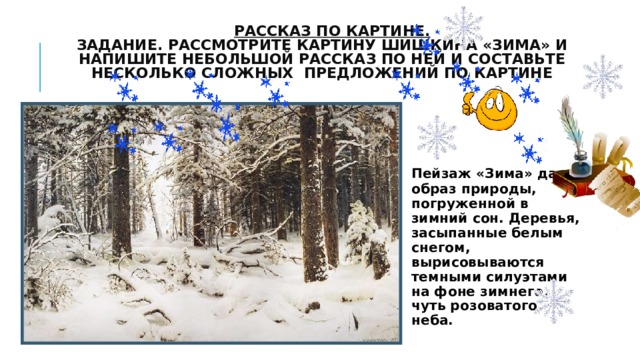

РАССКАЗ ПО КАРТИНЕ. ЗАДАНИЕ. РАССМОТРИТЕ КАРТИНУ ШИШКИНА «ЗИМА» И НАПИШИТЕ НЕБОЛЬШОЙ РАССКАЗ ПО НЕЙ И СОСТАВЬТЕ НЕСКОЛЬКО СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАРТИНЕ

Пейзаж «Зима» дает образ природы, погруженной в зимний сон. Деревья, засыпанные белым снегом, вырисовываются темными силуэтами на фоне зимнего, чуть розоватого неба.

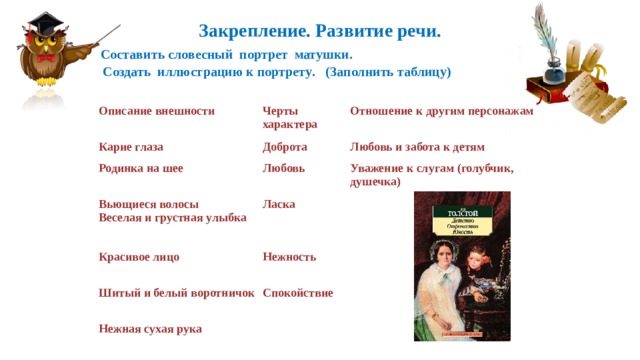

Закрепление. Развитие речи.

Составить словесный портрет матушки .

C оздать иллюстрацию к портрету . (Заполнить таблицу)

Описание внешности

Черты характера

Карие глаза

Доброта

Родинка на шее

Отношение к другим персонажам

Любовь

Вьющиеся волосы Веселая и грустная улыбка

Любовь и забота к детям

Красивое лицо

Уважение к слугам (голубчик, душечка)

Ласка

Нежность

Шитый и белый воротничок

Спокойствие

Нежная сухая рука

Закрепление. Развитие речи. Самостоятельная работа Составить словесный портрет " Папа"

Создать иллюстрацию к портрету .

Устное словесное рисование . Нарисуем портрет отца. Чем запоминается его портрет. Внешность : Статный, высокого роста, сильного сложения, маленькие улыбающиеся глазки, большой орлиный нос, лысина на голове, одевался изящно, носил легкое платье, манжеты, воротнички. (Обратимся к портрету отца ) Характер: предприимчивый, он был самоуверенный, гордый, удачливый в делах, уважаемый в обществе, умел скрывать неприятности, имел блестящие связи в обществе Творческие работы в группах. Кроссворды к главам повести Л.Н.Толстого "Детство".

Словесное рисование

- Какие иллюстрации вам нравятся и почему?

- Совпадают ли ваши представления о героях, быте семьи Иртеньевых с изображенным на рисунках?

Творческая работа

Задание: Выберите эпизод, который вас заинтересовал больше всего.

- Попробуйте устно нарисовать иллюстрацию к этому эпизоду.

- Каких героев вы бы нарисовали?

- Как они выглядят? Как одеты?

- Каково выражение их лиц?

- Куда направлены их взгляды?

- Какие предметы их окружают?

- Опишите интерьер.

- Какими красками вы бы воспользовались для иллюстрации выбранного эпизода?

ЭВРИСТИЧЕСКАЯ БЕСЕДА. РАБОТА С ПОЭТИЧЕСКИМ ТЕКСТОМ .

- Во имя края, где мы рождены,

- Мы с вами жить и умереть должны.

- Служить для счастья дорогой страны-

- Что может быть достойнее и лучше ?

- И где б тебя ни встретила весна,

- Ты помни - есть родная сторона.

- Обширным мир – но Родина одна.

- Алишер Навои

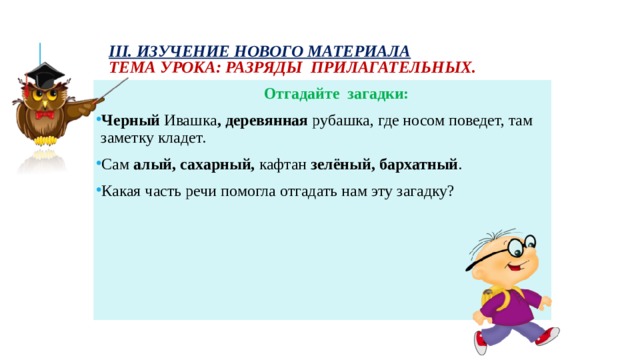

III. ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА ТЕМА УРОКА: РАЗРЯДЫ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ.

Отгадайте загадки:

- Черный Ивашка , деревянная рубашка, где носом поведет, там заметку кладет.

- Сам алый, сахарный, кафтан зелёный, бархатный .

- Какая часть речи помогла отгадать нам эту загадку?

(Карандаш)

(Арбуз)

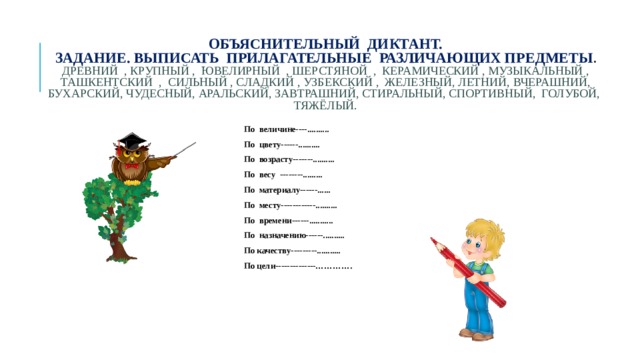

ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ ДИКТАНТ. ЗАДАНИЕ. ВЫПИСАТЬ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ РАЗЛИЧАЮЩИХ ПРЕДМЕТЫ . ДРЕВНИЙ , КРУПНЫЙ , ЮВЕЛИРНЫЙ , ШЕРСТЯНОЙ , КЕРАМИЧЕСКИЙ , МУЗЫКАЛЬНЫЙ , ТАШКЕНТСКИЙ , СИЛЬНЫЙ , СЛАДКИЙ , УЗБЕКСКИЙ , ЖЕЛЕЗНЫЙ, ЛЕТНИЙ, ВЧЕРАШНИЙ, БУХАРСКИЙ, ЧУДЕСНЫЙ, АРАЛЬСКИЙ, ЗАВТРАШНИЙ, СТИРАЛЬНЫЙ, СПОРТИВНЫЙ, ГОЛУБОЙ, ТЯЖЁЛЫЙ.

- По величине----..........

- По цвету------..........

- По возрасту-------..........

- По весу --------.........

- По материалу------......

- По месту------------..........

- По времени------...........

- По назначению------..........

- По качеству---------...........

- По цели--------------………….

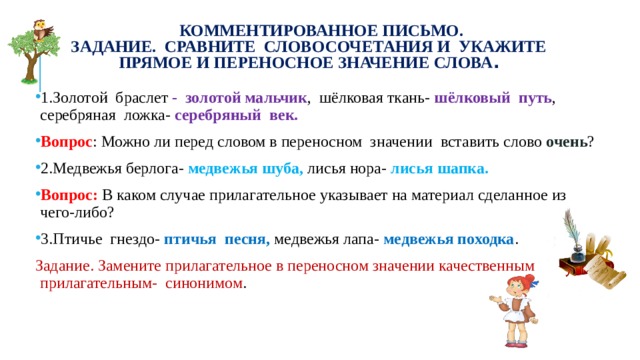

КОММЕНТИРОВАННОЕ ПИСЬМО. ЗАДАНИЕ. СРАВНИТЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ И УКАЖИТЕ ПРЯМОЕ И ПЕРЕНОСНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА .

- 1.Золотой браслет - золотой мальчик , шёлковая ткань- шёлковый путь , серебряная ложка- серебряный век.

- Вопрос : Можно ли перед словом в переносном значении вставить слово очень ?

- 2.Медвежья берлога- медвежья шуба, лисья нора- лисья шапка.

- Вопрос: В каком случае прилагательное указывает на материал сделанное из чего-либо?

- 3.Птичье гнездо- птичья песня, медвежья лапа- медвежья походка .

Задание. Замените прилагательное в переносном значении качественным прилагательным- синонимом .

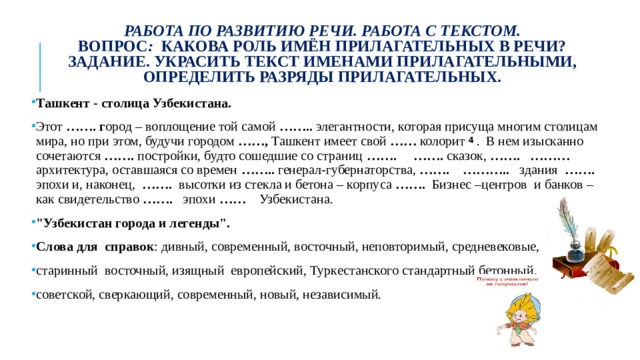

РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ. РАБОТА С ТЕКСТОМ. ВОПРОС : КАКОВА РОЛЬ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В РЕЧИ? ЗАДАНИЕ. УКРАСИТЬ ТЕКСТ ИМЕНАМИ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИ, ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗРЯДЫ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ.

- Ташкент - столица Узбекистана.

- Этот ……. г ород – воплощение той самой …….. элегантности, которая присуща многим столицам мира, но при этом, будучи городом ……, Ташкент имеет свой …… колорит 4 . В нем изысканно сочетаются ……. постройки, будто сошедшие со страниц ……. ……. сказок, ……. ……… архитектура, оставшаяся со времен …….. генерал-губернаторства, ……. ……….. здания ……. эпохи и, наконец, ……. высотки из стекла и бетона – корпуса ……. Бизнес –центров и банков – как свидетельство ……. эпохи …… Узбекистана.

- "Узбекистан города и легенды".

- Слова для справок : дивный, современный, восточный, неповторимый, средневековые,

- старинный восточный, изящный европейский, Туркестанского стандартный бетонный,

- советской, сверкающий, современный, новый, независимый.

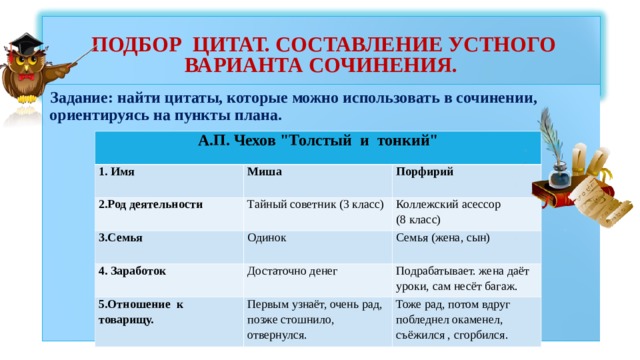

ПОДБОР ЦИТАТ. СОСТАВЛЕНИЕ УСТНОГО ВАРИАНТА СОЧИНЕНИЯ.

- Задание: найти цитаты, которые можно использовать в сочинении, ориентируясь на пункты плана.

А.П. Чехов "Толстый и тонкий"

1. Имя

Миша

2.Род деятельности

Тайный советник (3 класс)

Порфирий

3.Семья

Одинок

4. Заработок

Коллежский асессор

(8 класс)

Достаточно денег

Семья (жена, сын)

5.Отношение к товарищу.

Подрабатывает. жена даёт уроки, сам несёт багаж.

Первым узнаёт, очень рад, позже стошнило, отвернулся.

Тоже рад, потом вдруг побледнел окаменел, съёжился , сгорбился.

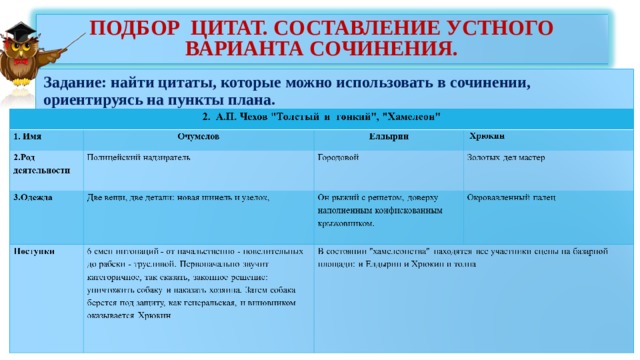

ПОДБОР ЦИТАТ. СОСТАВЛЕНИЕ УСТНОГО ВАРИАНТА СОЧИНЕНИЯ.

- Задание: найти цитаты, которые можно использовать в сочинении, ориентируясь на пункты плана.

«Знания будут тем прочнее и полнее, чем большим количеством органов чувств они воспринимаются».

К. Ушинский

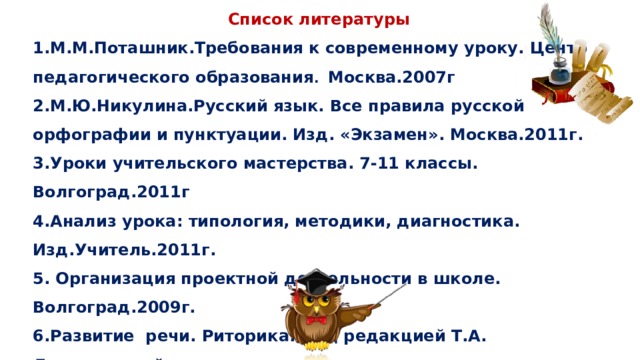

Список литературы

1.М.М.Поташник.Требования к современному уроку. Центр педагогического образования . Москва.2007г

2.М.Ю.Никулина.Русский язык. Все правила русской орфографии и пунктуации. Изд. «Экзамен». Москва.2011г.

3.Уроки учительского мастерства. 7-11 классы. Волгоград.2011г

4.Анализ урока: типология, методики, диагностика. Изд.Учитель.2011г.

5. Организация проектной деятельности в школе. Волгоград.2009г.

6.Развитие речи. Риторика. Под редакцией Т.А. Ладыженской.

Изд. Дом. «Дрофа» 1999г.

7. Интернет ресурсы .