СМУТНОЕ ВРЕМЯ В ОЦЕНКЕ

РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ИСТОРИКОВ

Содержание.

I. Введение………………………………………………………………………………3

II. Основная часть……………………………………………………………………..7

Глава 1. Поводы и Причины Смутного времени……………………….…7

Глава 2. Исторические личности периода Смутного времени в оценке

русских и зарубежных историков…………………………………………....9

III. Заключение………………………………………………………………………...30

IV. Список используемой литературы …………………………………………….32

Введение

Праздники - неотъемлемая часть истории, культуры, духовной жизни нашей страны. Это ежегодные торжества, посвященные выдающимся историческим событиям, традиционным датам или установленные в честь народа, профессии, человека и т.д. При этом государственными мы называем те праздники, которым тем или иным законодательным актом присвоен соответствующий статус. Праздники играют важную социальную роль в жизни каждого народа. Они сближают людей, способствуют объединению страны и народа. Государственные праздники занимают особое место в жизни общества. Они призваны, прежде всего, продемонстрировать силу и значение государства.

Многие праздники современной России уходят корнями в советскую эпоху. Они потеряли былую заидеологизированность и политическую окраску, приобрели другое содержание и другой смысл. А история праздника 4 ноября – Дня народного единства уходит своими корнями глубоко в историю нашей страны.

Почти 4 столетия назад в начале ноября народное ополчение во главе с купцом Мининым и воеводой Пожарским прогнало польских интервентов из Москвы и положило начало конца так называемому Смутному времени.

В Смуту беспредельничали Лжедмитрии, не могли разделить властные полномочия между собой бояре, а Речь Посполитая уже планировала, где и что на Руси возведет, когда приберет ее к рукам.

Тянулось это долго, и если бы у польской шляхты осуществились планы, то не жить нам с вами ни в СССР, ни в России. Кто его знает, кем бы мы сейчас были?..

Смутное время было не столько революцией, сколько тяжелым потрясением

жизни Московского государства. Первым, непосредственным и наиболее тяжелым его следствием было страшное разорение и запустение страны; в описях сельских местностей при царе Михаиле упоминается множество пустых деревень, из которых крестьяне «сбежали» или «сошли безвестно куды», или же были побиты «литовскими людьми» и «воровскими людьми». В социальном составе общества Смута произвела дальнейшее ослабление силы и влияния старого родовитого боярства, которое в бурях Смутного времени частью погибло или было разорено, а частью морально деградировало и дискредитировало себя своими интригами и своим союзом с врагами государства.

В отношении политическом Смутное время - когда Народ, собравшись

с силами, сам восстановил разрушенное государство, - показало воочию, что государство Московское не было созданием и «вотчиною» своего «хозяина» - государя, но было общим делом и общим созданием «всех городов и всяких чинов людей всего великого Российского Царствия».

Около семи лет назад были внесены поправки в федеральный закон «О днях воинской славы» (Победных днях) России. Закон, в частности, предусматривал введение нового праздника - Дня народного единства.

В пояснительной записке к проекту закона, о праздновании Дня народного единства, отмечалось: «4 ноября 1612 г. войны народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе».

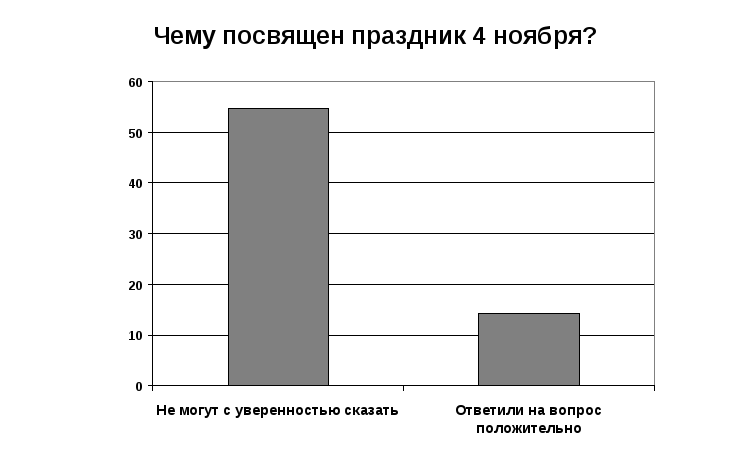

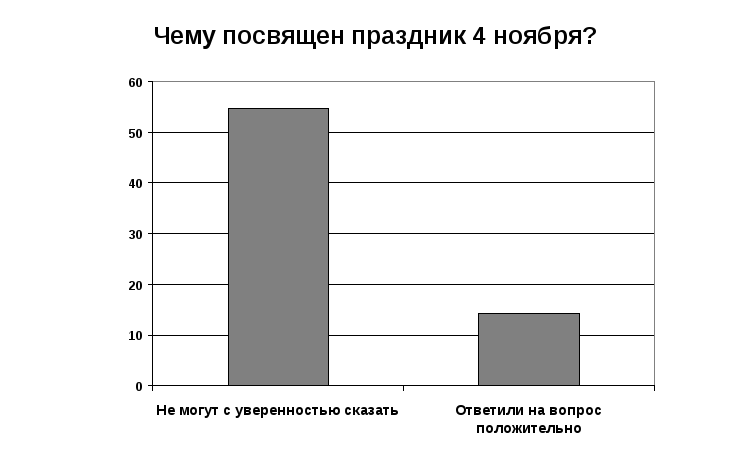

Но, к сожалению, еще многие не знают об истинной причине возникновения праздника. Этот вывод был сделан после обработки результатов социологического опроса, проведенного среди жителей нашего города. Было опрошено 68 человек. Респондентам был задан вопрос: «Можете ли Вы рассказать о том, чему посвящен праздник 4 ноября?»

Как видно из диаграмм подавляющее большинство опрошенных не смогли ответить на этот вопрос. Хотя данный период российской истории нашел свое отражение не только в работах русских, но и в работах зарубежных историков.

Также не всегда возникают ассоциации периода Смутного времени с историческими личностями. А ведь этот период имеет для нас особый интерес. Это не просто исторический период, а целая цепь эпох, сквозь которую проходит ряд важных фактов, составляющих глубокую основу современного склада нашей жизни. Изучая явления того времени прекрасно понимаешь место и роль личности в историческом процессе. Конечно, важно, что в те годы героические поступки совершали не только руководители освободительной борьбы, но и простые люди. России удалось сохранить государственность и независимость благодаря патриотическим силам ее народа. Но в любое историческое время были те личности. Которым народ доверял, кого народ выбирал, за кем народ шел.

Своей задачей я вижу изучение и рассмотрение исторических личностей периода Смутного времени.

Недостаточное количество источников и практически схожие оценки российских историков, заставили меня просмотреть зарубежную историографию по этой проблеме. Поэтому в своей работе я буду давать сравнительный анализ исторических личностей периода Смутного времени в оценках российских и зарубежных историографов.

В своей работе я рассмотрел мнения и оценки, данные периоду «Смутного времени» как русскими историками Ключевским О.В.,В.Б. Кобриным, так и зарубежными историками англичанами Флетчером, Джеромом Горсеем,Томасом Смитом, шведом Петреем, польским послом Сапегой, французом Жаком Маржеретом.

Цель:

Задачи:

изучить необходимый материал;

составить критерии отбора материала по периоду Смутного времени;

систематизировать полученный материал на основании составленных критериев.

Объект исследования: период Смутного времени

Предмет исследования: историографические работы русских и зарубежных историков по периоду Смутного времени.

Гипотеза: если изучить историографические материалы русских и зарубежных историков, то очевидно разность в оценке данного периода.

Этапы работы:

Выбор темы работы;

2. Обоснование актуальности и новизны;

3. Постановка целей и задач;

4. Составление критериев отбора и сравнения материала;

5. Подбор материала по теме: «Смутное время в России»;

6. Анализ полученного материала на основании критериев;

7. Вывод на основании полученных результатов;

8. Определение сферы применения работы.

Критерии сравнения:

Методы исследования:

Поиск и сбор информации, конспектирование, рефератирование, анализ, синтез, метод сравнения и сопоставления.

Основная часть

Глава 1. Поводы и Причины Смутного времени.

Иностранные источники уделяют мало внимания причинам и поводами Смутного времени. Поэтому их мы можем изучить с помощью работ русских историков таких, как О.В. Ключевский, С.М. Соловьев, В.Б. Кобрин. Так как мнение в отношении поводов и причин сходятся в изученных работах, то мною приведены цитаты из работы О.В. Ключевского, как наиболее известного историка в этой области.

Поводы для наступления Смутного времени.

В.О. Ключевский.

«Обстоятельства, вызвавшие Смуту: насильственное и таинственное пресечение старой династии и потом искусственное восстановление ее в лице самозванцев. Но как эти поводы к Смуте, так и глубокие внутренние ее причины возымели свою силу только потому, что возникли на благоприятной почве, возделанной тщательными, хотя и непредусмотрительными, усилиями царя Ивана и правителя Бориса Годунова в царствование Федора. Это было тягостное, исполненное тупого недоумения настроение общества, какое создано было неприкрытыми безобразиями опричнины и темными годуновскими интригами.»

Причины для наступления Смуты.

В.О. Ключевский.

1.«Борьба политическая и социальная, политическая - за образ правления, социальная - усобица общественных классов. Столкновение политических идей, сопровождающееся борьбой экономических состояний».

В этом вотчинно-династическом взгляде на государство я и вижу одну из основных причин Смуты.

Сомнение в народном избрании, как в достаточном правомерном источнике верховной власти, было немаловажным условием, питавшим Смуту, а это сомнение вытекало из укоренившегося в умах убеждения, что таким источником должно быть только вотчинное преемство в известной династии.

В тягловом характере московского государственного порядка, и это - другая основная причина Смуты. Во всяком правомерно устроенном государственном порядке предполагается как одна из основ этой правомерности надлежащее соответствие между правами и обязанностями граждан, личными или сословными. Московское государство XVI в. в этом отношении отличалось пестрым совмещением разновременных и разнохарактерных социально-политических отношений. В нем не было ни свободных и полноправных лиц, ни свободных и автономных сословий. Однако общество не представляло безразличной массы, как в восточных деспотиях, где равенство всех покоится на общем бесправии. Общество расчленено, делится на классы, сложившиеся еще в удельные века. Тогда они имели только гражданское значение: это были экономические состояния, различавшиеся занятиями. Теперь они получили политический характер: между ними распределялись специальные, соответствовавшие их занятиям государственные повинности. Это еще не сословия, а простые служебные разряды, на должностном московском языке называвшиеся чинами.»

2. « Современники поняли, что опричнина, выводя крамолу, вводила анархию, оберегая государя, колебала самые основы государства, направленная против воображаемой крамолы, она подготовила действительную».

3. «В гнезде наиболее гонимого Борисом боярства была высижана мысль о самозванце.

Винили поляков, что они его подстроили; но он только был испечен в польской печке, а заквашен в Москве»

Из приведенных цитат, а также на основании работ Соловьева и Кобрина можно выделить следующие обобщения:

Поводы к началу и продолжению Смуты:

1. Насильственное и таинственное пресечение старой династии;

2. Попытки искусственного восстановления династии в лице самозванцев.

Причины Смутного времени:

1. Тяжелейший экономический кризис;

2. Потеря крестьянским хозяйством устойчивости;

3. Ослабление управления страны со стороны государственной власти;

4. Вотчинно-династический взгляд на государство;

5. Тягловом характере московского государственного порядка;

6. Самозванство (по мнению В.О. Ключевский)

Таблица 2.1 Царевич Федор

| В.О. Ключевский | Польский посол Сапега | Петрей | Д. Флетчер | Повесть о честном житии царя Федора, написанная патриархом Иовом |

| В лице царя Федора династия вымирала воочию. Он вечно улыбался, но безжизненной улыбкой. Этой грустной улыбкой, как бы молившей о жалости и пощаде, царевич оборонялся от капризного отцовского гнева. Рассчитанное жалостное выражение лица со временем, особенно после страшной смерти старшего брата, в силу привычки превратилось в невольную автоматическую гримасу, с которой Федор и вступил на престол. Под гнетом отца он потерял свою волю, но сохранил навсегда заученное выражение забитой покорности. На престоле он искал человека, который стал бы хозяином его воли: умный шурин Годунов осторожно встал на место бешеного отца. | Описывает Федора так: царь мал ростом, довольно худощав, с тихим даже подобострастным голосом, с простодушным лицом, ум имеет скудный или, как я слышал от других и заметил сам, не имеет никакого, ибо, сидя на престоле во время посольского приема, он не переставал улыбаться, любуясь то на свой скипетр, то на державу. | Швед замечает, что царь Федор от природы был почти лишен рассудка, находил удовольствие только в духовных предметах, часто бегал по церквам трезвонить в колокола и слушать обедню. Отец горько упрекал его за это, говоря, что он больше похож на пономарского, чем на царского, сына. | Английский посол писал о Федоре следующее: «Федор был росту малого, приземист и толстоват, телосложения слабого и склонен к водянке. Нос у него ястребиный, поступь нетвердая от некоторой расслабленности в членах. Он тяжел и недеятелен, но всегда улыбается, так что почти смеется. Он прост и слабоумен, но весьма любезен и хорош в обращении, тих и милостив, не имеет склонности к войне, мало способен к делам политическим и до крайности суеверен»

| Для Иова царь Федор — идеальный властитель: «Древним бо царем благочестивым равнославен... от царския своея юности исполнен сый и духовныя мудрости... о всех добродетелех попечение имы... Богу повсегда ум свой вперяше». Эта характеристика была повторена во многих других сочинениях о Смуте: Сказании Авраамия, Новом Летописце и др. При этом авторы подчеркивали, что в правление Федора все страна процветала в тишине и благолепии.

|

Вывод по таблице 2.1:

В отзывах, особенно иностранных, несомненно, есть некоторое преувеличение, чувствуется доля карикатуры.

Набожная и почтительная к престолу мысль русских современников пыталась сделать из царя Федора знакомый ей и любимый ею образ подвижничества особого рода Юродивый, блаженный, отрешался от всех благ житейских, не только от телесных, но и от духовных удобств и приманок, от почестей, славы, уважения и привязанности со стороны ближних. Мало того, он делал боевой вызов этим благам и приманкам: нищий и бесприютный, ходя по улицам босиком, в лохмотьях, поступая не по-людски, по-уродски, говоря неподобные речи, презирая общепринятые приличия, он старался стать посмешищем для неразумных и как бы издевался над благами, которые люди любят и ценят, и над самими людьми, которые их любят и ценят. В таком смирении до самоуничижения древняя Русь видела практическую разработку высокой заповеди о блаженстве нищих духом, которым принадлежит царствие божие.

Таблица 2.2 Борис Годунов

| В.О. Ключевский | В.Б. Кобрин | Жак Маржерет | Джером Горсей | Сэр Томас Смит |

| «Борис Годунов захватил такую власть, «яко же и самому царю во всем послушну ему быти» Он окружался царственным почетом, принимал иноземных послов в своих палатах с величавостью и блеском настоящего потентата, «не меньшею честию пред царем от людей почтен бысть». Он правил умно и осторожно, и четырнадцатилетнее царствование Федора было для государства временем отдыха от погромов и страхов опричнины. Умилосердился господь, пишет тот же современник, на людей своих и даровал им благополучное время, позволил царю державствовать тихо и безмятежно, и все православное христианство начало утешаться и жить тихо и безмятежно. Удачная война со Швецией не нарушила этого общего настроения.» | «Удивительный парадокс: Иван Грозный привел страну даже не к краю пропасти, а просто в пропасть. И все же в народной памяти он остался порой внушающем ужас, отвращение, но ярким и сильным человеком. Борис же Годунов пытался вытащить страну из пропасти. И, поскольку ему это не удалось, он оказался устраненным из фольклора, а в массовом сознании сохранился лишь своим лукавством, изворотливостью и неискренностью. Голод погубил Бориса. Волнения охватывали все большие территории. Царь катастрофически терял авторитет. Те возможности, которые открывало перед страной правление этого талантливого государственного деятеля, оказались упущены. Победа самозванца была обеспечена, по словам Пушкина, «мнением народным». | «В январе 1598 года сказанный Федор скончался (некоторые говорят, что сказанный Борис был виновником его смерти). С этих пор он начал более, чем прежде, домогаться власти, но так скрытно, что никто, кроме самых дальновидных, которые, однако ж, не осмелились ему противиться, не заметил этого, так как он притворялся, что домогается для своей сестры, вдовы покойного Федора. Хотя это противоречит законам страны, которые не позволяют жить свободно ни одной вдове, я имею в виду вдов великих князей и императоров, но обязывают через шесть недель после похорон стать монахиней в монастыре. Он даже для виду отказывал тем, кто по совету императрицы приходил к его дверям или в палату Думы (куда всякий волен входить во время междуцарствия). Итак, он заставил просить себя принять титул императора и, возражая, увещевал их, что они напрасно так спешат, что дело заслуживает более зрелого решения, что ничто их не торопит, ибо они в мире со всеми, и что империя останется в том же состоянии, в каком она была при жизни покойного, когда он же был ее правителем, до тех пор, пока они при зрелом рассуждении не выберут другого. Истина была, однако же, в том, что при нем страна не несла урона, что он увеличил казну, не считая городов, замков и крепостей, построенных по его повелению, а также заключил мир со всеми соседями. А для того он хотел надлежащим образом сдавать сословия страны, именно: по восемь или десять человек от каждого города, чтобы вся страна единодушно приняла решение, кого следует избрать, для чего нужно было время. Ибо, как он говорил, его желанием было удовлетворить всякого. В это время он распустил слух, что, по сведениям, полученным от пленников, приведенных казаками, сам татарский хан с большими силами идет разорять Россию. Узнав такую новость, народ стал более настоятельно просить его принять корону, которую он принял после многих возражений, что делает это против своей воли, так как есть много выходцев из более знатных родов, чем он, и обладающих большим правом на корону, и что он и без этого мог бы выказать свою отеческую любовь к народу, и с такой же заботой об общественных делах, как и прежде. Но раз народ так его желает и никто другой не желает вмешаться, он готов возложить на себя столь тяжкий груз. Но только после того, как будет дан отпор неверным, идущим с армией в сто тысяч человек опустошать империю, и они будут поставлены в подчинение, как и остальные соседи. С этих пор его называли титулами его предшественников.» | «Борис Федорович — теперь лорд-правитель; и три других главных боярина вместе с ним составили правительство, по воле старого царя: князь Иван Мстиславский, князь Иван Васильевич Шуйский и Микита Романович. Они начали управлять и распоряжаться всеми делами, потребовали отовсюду описи всех богатств, золота, серебра, драгоценностей, произвели осмотр всех приказов и книг годового дохода; были сменены казначеи, советники и служители во всех судах, так же как и все воеводы, начальники и гарнизоны в местах особо опасных. В крепостях, городах и поселках, особо значительных, были посажены верные люди от этой семьи; и таким же образом было сменено окружение царицы — его сестры. Этими мерами Борис Годунов значительно упрочил свою силу и безопасность. Велика была его наблюдательность, которая помогла ему быть прославляемым, почитаемым, уважаемым и грозным для его людей, он поддерживал эти чувства своим умелым поведением, так как был вежлив, приветлив и проявлял любовь как к князьям и боярству, так и к людям всех других сословий.» | «Что касается особы царя Бориса, это был рослый и дородный человек, своею представительностью невольно напоминавший об обязательной для всех покорности его власти; с черными, хотя редкими волосами, при правильных чертах лица, он обладал в упор смотрящим взглядом и крепким телосложением. Монарх, постоянно колебавшийся между замыслом и решением (притом всегда направленным более к выгодам для государства, чем для самого государя), сосредоченный на зачинаниях, которым не суждено было осуществиться до самой его смерти; никогда не действовавший прямо, но постоянно только интриговавший (будь то в своем рабочем кабинете, или же в Боярской Думе); государь, которого не столько любили, сколько ему повиновались, и которому служили более из страха: сам охраняемый своею властью более, чем всякое частное лицо, на что, быть может, был вынуждаем постоянными войнами, но до крайности угнетавший своих бедных подданных и прикрывавший свою тираннию тонкою политикой, как человек, которого продолжительная опытность в совершении самых противоположных поступков научила управлять лучше именно таким способом, чем сообразуясь с справедливостью и совестью. Но овладев посредством хитрости короной, на которую не имел права, он проявил много ума для дальнейшего удержания ее за собою, считая меньшим позором для себя добычу царства незаконным путем, чем утрату его потом каким-либо иным образом. Кроме всего этого, царь Борис несомненно проявлял и много истинного величия и уменья управлять во всех сферах, за исключением области собственного духа. Трудно решить, был ли он в большей мере расположен к иностранцам, чем сколько был строг и правосуден в отношении своих подданных; или исполнен ненависти и жестокосердия к своим врагам. В обхождении своем, при всем соблюдении царственной величавости, он сообразовался с установившимися обычаями общественной жизни. Государем он был на столько же, на сколько и отцом: все его речи, намерения, наблюдения, происки, решения и действия, казалось, имели в виду только жизнь его возлюбленного сына, без которого он никогда ничего не обсуждал, ничего не предпринимал и даже не молился.» |

Вывод по таблице 2.2:

И русские и зарубежные историки сходятся во мнении, что Борис Годунов был чрезвычайно одаренным политиком. Однако он был не в силах полностью преодолеть социально – экономический кризис, вызванный разорением казны и неурожаями. Но и русские и зарубежные историки убеждены, что Годунов подарил стране спокойствие и добился некоторых успехов в преодолении кризиса. Все зарубежные историки отмечают продуманность и осторожность в действиях Бориса, выказывая уважение. Русские историки делают акцент на дела, в то время как зарубежные описывают большею частью личные качества и то, как действует Годунов, нежели конкретные примеры его деятельности.

Таблица 2.3 Лжедмитрий I.

| В.О. Ключевский | Взгляд самого Лжедмитрия I | В.Б. Кобрин | Жак Маржерет | Джером Горсей | Сэр Томас Смит |

| На престоле московских государей он был небывалым явлением. Молодой человек, роста ниже среднего, некрасивый, рыжеватый, неловкий, с грустно-задумчивым выражением лица, он в своей наружности вовсе не отражал своей духовной природы: богато одаренный, с бойким умом, легко разрешавшим в Боярской думе самые трудные вопросы, с живым, даже пылким темпераментом, в опасные минуты доводившим его храбрость до удальства, податливый на увлечения, он был мастер говорить, обнаруживал и довольно разнообразные знания. Он совершенно изменил чопорный порядок жизни старых московских государей и их тяжелое, угнетательное отношение к людям, нарушал заветные обычаи священной московской старины, не спал после обеда, не ходил в баню, со всеми обращался просто, обходительно, не по-царски. Он тотчас показал себя деятельным управителем, чуждался жестокости, сам вникал во все, каждый день бывал в Боярской думе, сам обучал ратных людей. Своим образом действий он приобрел широкую и сильную привязанность в народе, хотя в Москве кое-кто подозревал и открыто обличал его в самозванстве. Царь, сознававший себя обманщиком, укравшим власть, едва ли поступил бы так рискованно и доверчиво, а Борис Годунов в подобном случае, наверное, разделался бы с попавшимися келейно в застенке, а потом переморил бы их по тюрьмам. Но, как сложился в Лжедимитрии такой взгляд на себя, это остается загадкой столько же исторической, сколько и психологической. Как бы то ни было, но он не усидел на престоле, потому что не оправдал боярских ожиданий. | Сам Лжедимитрий смотрел на себя совсем иначе: он держался как законный, природный царь, вполне уверенный в своем царственном происхождении; никто из близко знавших его людей не подметил на его лице ни малейшей морщины сомнения в этом. Он был убежден, что и вся земля смотрит на него точно так же. Он не хотел быть орудием в руках бояр, действовал слишком самостоятельно, развивал свои особые политические планы, во внешней политике даже очень смелые и широкие, хлопотал поднять против турок и татар все католические державы с православной Россией во главе. | О Лжедмитрии I накопилось и в литературе, и в массовом сознании много ложных стереотипов. В нем видят обычно агента, марионетку польского короля и панов, стремившихся при его помощи захватить Россию. Совершенно естественно, что именно такую трактовку личности Лжедмитрия усиленно внедряло правительство Василия Шуйского, севшего на престол после свержения и убийства «царя Дмитрия». Но сегодняшний историк может более беспристрастно отнестись к деятельности молодого человека, год просидевшего на русском престоле. Судя по воспоминания современников, Лжедмитрий I был умен и сообразитеен. Его приближенные поражались, как легко и быстро он решал запутанные вопрос. Похоже, он верил в свое царское происхождение. Средства, которыми располагал Лжедмитрий, были в самом деле неадекватны его целям. Надежды, возлагавшиеся на него разными силами, противоречили одна другой. Он не оправдал тех надежд, которые возлагали на него в Речи Посполитой. Чтобы заручиться поддержкой дворянства, царь щедро раздавал земли и деньги. Короче: ни один социальный слой внутри страны, ни одна сила за ее рубежами не имели оснований поддерживать царя. Поэтому-то так легко и был свергнут он с престола.

| Наконец в 1604 году объявился тот, кого Борис Годунов так опасался, а именно Дмитрий Иванович, сын императора Ивана Васильевича, которого считали убитым в Угличе. Он примерно с четырьмя тысячами человек вступил в Россию через Подольскую границу, осадил сначала замок под названием Чернигов, который сдался, затем другой, который также сдался, затем они пришли в Путивль, очень большой и богатый город, который сдался, и с ним многие другие замки, как Рыльск, Кромы, Карачев и многие другие, а в стороне Татарии сдались Царьгород, Борисов Город, Ливны и другие города. И поскольку его войско выросло, он начал осаду Новгород-Северского, это замок, стоящий на горе, губернатора которого звали Петр Федорович Басманов, который оказал столь хорошее сопротивление, что он не смог его взять. | Собрав незначительную армию, уверенный во всеобщей поддержке при появлении их в России, он послал известить, что они несут им избавление истинного и законного государя для короны и страны, царя Дмитрия, сына Ивана Васильевича, убитого происками узурпатора царя Бориса Федоровича, но спасшегося чудом и велением бога и его милостью к угнетенным, который сейчас находится в армии, приближающейся к Москве, несущей им благоденствие и избавление. Царь Борис приготовился, насколько позволило время, вооружил преданных ему людей и бояр, у него достаточно было людей, артиллерии, обмундирования, припасов, но недоставало мужества и отваги для битвы, ничто не могло предотвратить того, что наступило. Воевода, возглавивший армию вновь воскресшего Дмитрия, и другие, прикрываясь его именем, осадили со всех сторон Москву, таким образом отрезав путь к побегу. Царь Борис Федорович, его жена царица, сын и дочь выпили яд, легли головами вместе, трое из них умерли сразу, а сын еще мучился, и некоторые видные люди из их семьи провозгласили его царем всея Руси Иваном Борисовичем, чтобы усмирить и успокоить недовольных, но он вскоре расстался с жизнью. После этого народ стал с еще большим нетерпением ожидать новых событий и хотел видеть воскресшего Дмитрия. Ворота Москвы были открыты, Дмитрий вошел вместе со своей армией. Овладев городом, Лжедмитрий поместился в Кремле, во дворце, все священники и подданные пришли принести присягу, он был венчан и объявлен царем и великим князем всея Руси, хотя и был обманщиком и самозванцем, сыном попа, бродившего по стране и продававшего водку. Наступившая перемена возбуждала ропот в народе, особенно недовольном грубостью и самовольством поляков; завладев городом, повелел прекратить толки, недовольства и выступления. Это усмирение проводил воевода, поддерживавший самозванца и возглавлявший польскую армию; он выдал за самозванного Дмитрия свою дочь, надеясь укрепиться и выдвинуться, его дочь стала царицей | Теперь я намерен рассказать о внезапном появлении как бы воскресшего царевича, считавшегося умершим в течение восемнадцати лет Увидев пред собою всеми обожаемого царевича, который сам, проявляя ко всем любовь и отличаясь геройским духом, одинаково был и превосходным воином, обладающим инициативой и политическим смыслом, и прекрасным ученым, так как, по рассказам, он получил весьма хорошее образование и много странствовал по свету; который, далее, в одинаковой мере и владел иностранными языками, и знал науку государственного управления; столько же внушал к себе покорного страха, сколько и смягчался мольбами; отличаясь в особенности милостью и благосклонностью, добротой и приветливостыо, с недоверием подавлял в себе задатки высокомерия и произвола; в котором усердие и трудолюбие были близнецами, а невинность души и свободолюбие — братьями; для которого любомудрие было единственным утешением, истинная доблесть — слугою, десть — неприятелем, а утомление — рабом; наконец, который не признавал над собою высшего повелителя, кроме собственной царственной нищеты, — Басманов, увидев все величие его особы и сравнив его юность с его же маститою знатностью, при чем он во всех отношениях являлся для своего народа фениксом, без колебания признал в украшенном столькими добродетелями царевиче наследника всего царства, своего царя, государя и повелителя, и, как бы несомый на крыльях надежды, честолюбия и доверия, поспешил передаться, в это как чумой зараженное время, в руки того, чьим будучи врогом, он рисковал погибнуть, а будучи принят им, как ищущий спасения подданный, он смело мог совершить измену, не изменяя однакож при этом ни своему законному монарху, ни чувству долга. Таким образом он повергнул к стопам Димитрия большинство подчиненного ему войска, в котором многие и сами были уже готовы передаться, в том числе все состоявшие на службе иностранцы, как-то англичане, шотландцы, французы, голландцы и фламандцы; в этом ему последовал или, скорее, даже предупредил его (как, по крайней мере, подозревают) князь Василий Иванович Голицын, другой воевода и муж знатного происхождения, по праву местничества стоявший выше Басманова.

Отныне признанный, новообъявившийся царь принял их всех весьма милостиво, хотя, быть может, к скрытому неудовольствию отдельных лиц, в числе которых были и воеводы, так как по слухам, ходившим в народе, уже раньше, еще во время осады, были завязаны переговоры, при чем Басманов, как было рассказано выше, и оказал ту важную услугу, за которую ему, по приказу покойного царя, была устроена столь исключительно почетная встреча. |

Вывод по таблице 2.3:

Лжедмитрий I в представлении историков – яркий, харизматичный человек, который, пойдя на поводу у своих амбиции, совершил небывалое. Выдав себя за убитого Дмитрия, он правил в Москве с 1605 по 1606 г. За время правления он получил большую поддержку народа, хотя были и такие, кто открыто называл его самозванцем. Но ему не помогло его отношение к народу. Раздавая деньги и земли, Лжедмитрий I потерял поддержку дворянства, и, не оправдав надежды польского правительства, лишился и их помощи. Таким образом, ни одно из сословий не поддерживало Лжедмитрия, и он был свергнут.

Но здесь следует сказать о мнении капитана Жака Маржерета. Он считал, что Лжедмитрий I, это и есть настоящий царевич Дмитрий. К своей теории он прилагает некоторые наблюдения и выводы изложенные в книге «Россия начала XVII в. Записки капитана Маржерета.»

Таблица 2.4 Василий Шуйский

| В.Б. Кобрин | В.О. Ключевский | Джером Горсей |

| Трудно найти добрые слова для этого человека. Бесчестный интриган, всегда готовый солгать и даже подкрепить ложь клятвой на кресте, - таков был «лукавый царедворец» (Пушкин), вступивший в 1606 году на престол. Но не зависимо от личных качеств царя Василия его царствование тоже могло стать началом хороших перемен в политическом строе российского государства. Шуйский впервые в истории России присягнул подданным: дал «запись», соблюдение которой закрепил целованием креста. Неудача Василия Шуйского, не сумевшего справиться с противоборствующими силами и с начавшейся интервенцией Речи Посполитой, его свержение с престола знаменовали собой, не смотря на всю антипатичность личности царя Василия, еще одну упущенную возможность. | Это был пожилой, 54-летний боярин небольшого роста, невзрачный, подслеповатый, человек неглупый, но более хитрый, чем умный, донельзя изолгавшийся и изынтриганившийся, прошедший огонь и воду, видавший и плаху и не попробовавший ее только по милости самозванца, против которого он исподтишка действовал, большой охотник до наушников и сильно побаивавшийся колдунов. Свое царствование он открыл рядом грамот, распубликованных по всему государству, и в каждом из этих манифестов заключалось по меньшей мере по одной лжи. Его признали царем келейно немногие сторонники из большого титулованного боярства, а на Красной площади имя его прокричала преданная ему толпа москвичей, которых он поднял против самозванца и поляков; даже и в Москве, по летописцу, многие не ведали про это дело. В третьей грамоте от своего имени новый царь не побрезговал лживым или поддельным польским показанием о намерении самозванца перебить всех бояр, а всех православных крестьян обратить в люторскую и латынскую веру. Тем не менее воцарение кн. Василия составило эпоху в нашей политической истории. | Были выдвинуты двое: князь Иван Федорович Мстиславский и князь Василий Шуйский, оба они боялись принять правление в это мятежное время, когда были распри с поляками и распри между ними, все были разъединены и нельзя было положиться, что в короткое время вновь установится мир. Однако корона и царство прельщали честолюбие, поэтому их принял князь Василий Петрович Шуйский, достойный князь высокого происхождения, третий брат благородного князя Ивана Шуйского, высланного и задушенного, как вы уже знаете. Этот князь был коронован и возведен на престол при всеобщем одобрении и очень торжественно, в соответствии с их древними обычаями, назван князем Василием Петровичем, царем и великим князем всея Руси со всеми остальными именами и титулами. Он и его люди вооружились, чтобы не только освободиться, но и выдворить поляков и приготовиться на случай угрозы нового вторжения.

Новому царю, князю Василию, был прислан приказ принести присягу польской короне, польский король теперь признавал Россию своей завоеванной территорией, присоединенным к монархии Великим княжеством Русским, но не хотел так скоро и просто от него отказаться, он имел в запасе еще много Дмитриев, готовых принять этот титул. Никакие уговоры, уступки, миролюбивые ответы не помогали. Поляки ковали железо, пока оно было горячо, надеясь на поддержку своих интересов русскими боярами и простым людом, уставшим от безвластия, которые, однако, были очень довольны своим выбранным царем князем Василием и его правительством и молили бога о продолжении его царствования. Однако бог отверг их молитвы, готовя еще более суровую кару этому нечестивому племени. |

Вывод пол таблице 2.4:

О Василии Шуйском мало сведений у зарубежных историков, но основной акцент они делают на внешнеполитических вопросах, которые пытался решить князь. Джером Горсей, в частности, подробно описывает столкновение Руси и Польши, где выступал на стороне России.

Русские историки говорят о Шуйском как о «бесчестном интригане всегда готовом солгать и даже подкрепить ложь клятвой на кресте». Они считают, что грамоты, которые подписал Шуйский, могли бы стать успешным мероприятием, но ложь, пронизывающая слова князя, сделала невозможным его дальнейшее правление.

Но все же историки сходятся во мнении, что каким бы не было правление князя Василия Шуйского, оно составило определенную эпоху Смутного времени и оказало влияние на дальнейший ход Смуты. Оно не приблизило, а отдалило конец Смутного времени.

Таблица 2.5 Лжедмитрий II

| В.О. Ключевский | В.Б. Кобрин |

| Настоящим царем этого люда был вор тушинский, олицетворение всякого непорядка и беззакония в глазах благонамеренных граждан. | «Тушинский вор», Лжедмитрий II, унаследовавший от своего прототипа авантюризм, но не таланты, жалкая пародия на предшественника, нередко и впрямь игрушка в руках представителей Речи Посполитой, не олицетворял собой, как и Болотников, никакой серьезной альтернативы тому пути развития, по которому пошла Россия. |

Вывод по таблице 2.5:

Сведения о Лжедмитрии II очень скупы, их можно встретить только в работах русских историков. Но, к сожалению, даже эти источника дают крайне малую и расплывчатую информацию. До сих пор относительно личности Лжедмитрия II ведутся споры среди русских и зарубежных историков. Его правление не оказало по сути сильного влияния на политическую обстановку, разве что до предела обострила обстановку среди народа.

Таблица 2.6 Болотников

| В.О. Ключевский |

| Болотников - человек отважный и бывалый, боярский холоп, попавшийся в плен к татарам, испытавший и турецкую каторгу и воротившийся в отечество агентом второго самозванца, когда он еще не имелся налицо, а был только задуман. Движение, поднятое дворянами, Болотников повел в глубь общества. откуда сам вышел, набирал свои дружины из бедных посадских людей, бездомных казаков, беглых крестьян и холопов - из слоев, лежавших на дне общественного склада, и натравлял их против воевод, господ и всех власть имущих. Поддержанный восставшими дворянами южных уездов. Болотников со своими сбродными дружинами победоносно дошел до самой Москвы, не раз побив царские войска. Но здесь и произошло разделение этих на минуту и по недоразумению соединившихся враждебных классов. Болотников шел напролом: из его лагеря по Москве распространялись прокламации, призывавшие холопов избивать своих господ, за что они получат в награду жен и имения убитых, избивать и грабить торговых людей; ворам и мошенникам обещали боярство, воеводство, всякую честь и богатство. Прокофий Ляпунов и другие дворянские вожди, присмотревшись, с кем они имеют дело, что за народ составляет рать Болотникова, покинули его, передались на сторону царя Василия и облегчили царскому войску поражение сбродных отрядов. Болотников погиб, но его попытка всюду нашла отклик: везде крестьяне, холопы, поволжские инородцы - все беглое и обездоленное поднималось за самозванца. Выступление этих классов и продлило Смуту, и дало ей другой характер. До сих пор это была политическая борьба, спор за образ правления, за государственное устройство. Когда же поднялся общественный низ. Смута превратилась в социальную борьбу, в истребление высших классов низшими. Тогда всюду обнаружилось резко социальное разъединение, всякий значительный город стал ареной борьбы между низом и верхом общества; повсюду «добрые», зажиточные граждане говорили, по свидетельству современника, что лучше уж служить королевичу, чем быть побитыми от своих холопей или в вечной неволе у них мучиться, а худые люди по городам вместе с крестьянами бежали к вору тушинскому, чая от него избавления от всех своих бед. Политические стремления этих классов совсем неясны; да едва ли и можно предполагать у них что-либо похожее на политическую мысль. Они добивались в Смуте не какого-либо нового государственного порядка, а просто только выхода из своего тяжелого положения, искали личных льгот, а не сословных обеспечений. Холопы поднимались, чтобы выйти из холопства, стать вольными казаками, крестьяне - чтобы освободиться от обязательств, какие привязывали их к землевладельцам, и от крестьянского тягла, посадские люди - чтобы избавиться от посадского тягла и поступить в служилые или приказные люди. Болотников призывал под свои знамена всех, кто хотел добиться воли, чести и богатства.

|

Вывод по таблице 2.6

О Болотникове можно судить только по материалам работы Ключевского. У других авторов нет упоминания о нем.

Таблица 2.7 Королевич Владислав

| В.О. Ключевский | В.Б. Кобрин |

| Самая кандидатура поляка Владислава имела некоторый успех только благодаря участию, принятому в Смуте низшими классами: степенные люди, скрепя сердце, соглашались принять королевича, чтобы не пустить на престол вора тушинского, кандидата черни. Польские паны в 1610 г. говорили на королевском совете под Смоленском, что теперь в Московском государстве простой народ поднялся, встал на бояр, чуть не всю власть в руках своих держит. | Еще одной упущенной возможностью было, на мой взгляд, несостоявшееся царствование сына Сигизмунда III – королевича Владислава. Можно было предположить, что воцарение Владислава на Руси принесло бы хорошие результаты. дело не в личных качествах: став вследствии польским королем, он ничем особенно выдающимся себя не проявил. существенно другое: те элементы договорных отношений между монархом и страной, которые были намечены в «крестоцеловательной записи» Василия Шуйского, получили свое дальнейшее развитие. однако эта возможность была упущенной, хотя и не по вине России. после свержения Шуйского и убийства собственными сторонниками Лжедмитрия II началась реальная интервенция. |

Вывод по таблице 2.7:

Упоминание о нм мы можем найти в работах Ключевского и Кобрина. Но никах конкретных оценок они ему не дают, лишь высказывают предположения относительно возможности его правления на Руси и последствий этого.

Таблица 2.8 Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский

| В.О. Ключевский | В.Б. Кобрин |

| с конца 1611 г., когда изнемогли политические силы, начинают пробуждаться силы религиозные и национальные, которые пошли на выручку гибнувшей земли. Призывные грамоты архимандрита Дионисия и келаря Авраамия, расходившиеся из Троицкого монастыря, подняли нижегородцев под руководством их старосты мясника Кузьмы Минина. На призыв нижегородцев стали стекаться оставшиеся без дела и жалованья, а часто и без поместий служилые люди, городовые дворяне и дети боярские, которым Минин нашел и вождя, князя Дмитрия Михайловича Пожарского. Так составилось второе дворянское ополчение против поляков. По боевым качествах оно не стояло выше первого, хотя было хорошо снаряжено благодаря обильной денежной казне, самоотверженно собранной посадскими людьми нижегородскими и других городов, к ним присоединившихся. Месяца четыре ополчение устроялось, с полгода двигалось к Москве, пополнялось по пути толпами служилых людей, просивших принять их на земское жалованье. Под Москвой стоял казацкий отряд кн. Трубецкого, остаток первого ополчения. Казаки были для земской дворянской рати страшнее самих поляков, и на предложение кн. Трубецкого она отвечала: «Отнюдь нам вместе с казаками не стаивать». Но скоро стало видно, что без поддержки казаков ничего не сделать, и в три месяца стоянки под Москвой без них ничего важного не было сделано. В рати кн. Пожарского числилось больше сорока начальных людей все с родовитыми служилыми именами, но только два человека сделали крупные дела, да и те были не служилые люди: это - монах А. Палицын и мясной торговец К. Минин. Первый по просьбе кн. Пожарского в решительную минуту уговорил казаков поддержать дворян, а второй выпросил у кн. Пожарского 3 - 4 роты и с ними сделал удачное нападение на малочисленный отряд гетмана Хоткевича, уже подбиравшегося к Кремлю со съестными припасами для голодавших там соотчичей. Смелый натиск Минина приободрил дворян-ополченцев, которые вынудили гетмана к отступлению, уже подготовленному казаками. В октябре 1612 г. казаки же взяли приступом Китай-город. Но земское ополчение не решилось штурмовать Кремль; сидевшая там горсть поляков сдалась сама, доведенная голодом до людоедства. Казацкие же атаманы, а не московские воеводы отбили от Волоколамска короля Сигизмунда, направлявшегося к Москве, чтобы воротить ее в польские руки, и заставили его вернуться домой. Дворянское ополчение здесь еще раз показало в Смуту свою малопригодность к делу, которое было его сословным ремеслом и государственной обязанностью. | «Возникшие на фоне…общей усталости силы порядка оказались, как часто бывает, довольно консервативными. нельзя не восхищаться мужеством, самоотверженностью и честностью Минина и Пожарского. но правы были дореволюционные историки, подчеркивавшие консервативность их деятельности. общественному настроению отвечало воспроизведение тех порядков, которые существовали до Смуты. Недаром второе ополчение, возобновив чеканку монет, выбивало на ней имя давно умершего царя Федора – последнего из царей, чья легитимность была вне подозрений для все.» |

Вывод по таблице 2.8:

Имена Минина и Пожарского мы опять же встречаем только у русских историков. Они говорят о них, как о хороших организаторах, сумевших собрать ополчение, которое было обеспечено всем необходимым для изменения народного настроя и политической ситуации.

Таблица 2.9 Царь Михаил Романов

| В.О. Ключевский | В.Б. Кобрин |

| Так соборное избрание Михаила было подготовлено и поддержано на соборе и в народе целым рядом вспомогательных средств: предвыборной агитацией с участием многочисленной родни Романовых, давлением казацкой силы, негласным дознанием в народе, выкриком столичной толпы на Красной площади. Но все эти избирательные приемы имели успех потому, что нашли опору в отношении общества к фамилии. Михаила вынесла не личная или агитационная, а фамильная популярность. Он принадлежал к боярской фамилии, едва ли не самой любимой тогда в московском обществе. Романовы - недавно обособившаяся ветвь старинного боярского рода Кошкиных. Вражда с царем Василием и связи с Тушином доставили Романовым покровительство и второго Лжедимитрия и популярность в казацких таборах. Так двусмысленное поведение фамилии в смутные годы подготовило Михаилу двустороннюю поддержку, и в земстве и в казачестве. Но всего больше помогла Михаилу на соборных выборах родственная связь Романовых с прежней династией. В продолжение Смуты русский народ столько раз неудачно выбирал новых царей, и теперь только то избрание казалось ему прочно, которое падало на лицо, хотя как-нибудь связанное с прежним царским домом. В царе Михаиле видели не соборного избранника, а племянника царя Федора, природного, наследственного царя. Современный хронограф прямо говорит, что Михаила просили на царство «сродственного его ради соуза царских искр». Недаром Авраамий Палицын зовет Михаила «избранным от бога прежде его рождения», а дьяк И. Тимофеев в непрерывной цепи наследственных царей ставил Михаила прямо после Федора Ивановича, игнорируя и Годунова, и Шуйского, и всех самозванцев. И сам царь Михаил в своих грамотах обычно называл Грозного своим дедом. Трудно сказать, насколько помог избранию Михаила ходивший тогда слух, будто царь Федор, умирая, устно завещал престол своему двоюродному брату Федору, отцу Михаила. Но бояр, руководивших выборами, должно было склонять в пользу Михаила еще одно удобство, к которому они не могли быть равнодушны. Есть известие, будто бы Ф. И. Шереметев писал в Польшу кн. Голицыну: «Миша-де Романов молод, разумом еще не дошел и нам будет поваден». Шереметев, конечно, знал, что престол не лишит Михаила способности зреть и молодость его не будет перманентна. Но другие качества обещали показать. Что племянник будет второй дядя, напоминая его умственной и физической хилостью, выйдет добрым, кротким царем, при котором не повторятся испытания, пережитые боярством в царствование Грозного и Бориса. Хотели выбрать не способнейшего, а удобнейшего. Так явился родоначальник новой династии, положивший конец Смуте. | «Романовы устроили всех. таково свойство посредственности. быть может, для консолидации страны, восстановления общественного согласия страна и нуждалась не в ярких личностях, а в людях, способных спокойно и настойчиво вести консервативную политику. здоровый консерватизм правительства первых Романовых дал возможность постепенно восстановить экономику, государственную власть и с некоторыми потерями (Смоленск, побережье Финского залива и т.д.) государственную территорию. Должно быть, после стольких упущенных возможностей, консервативная реакция была неизбежна. Почти на целый век была отложена модернизация страны. упрочилось крепостное право.» |

Вывод по таблице 2.9:

Воцарение Михаила Романова положило конец Смутному времени. Его консервативное правление, отмеченное в работах русских историков Ключевского и Кобрина, отдалило эпоху модернизации почти на столетие. В оценке историки единодушны. Правление царя Михаила привнесло в страну спокойствие и стабильность.

Заключение.

Проанализировав полученный материал на основании составленных критериев, я пришел к следующим выводам:

иностранные источники уделяют мало внимания причинам и поводами Смутного времени. Поэтому их мы можем изучить с помощью работ русских историков таких, как О.В. Ключевский, С.М. Соловьев, В.Б. Кобрин.

на основании работ Соловьева и Кобрина можно сделать вывод о причинах Смуты, а именно: тяжелейшем экономическом кризисе, потере крестьянским хозяйством устойчивости; ослаблении управления страны со стороны государственной власти; и поводе к началу Смуты -насильственное и таинственное пресечение старой династии, попытки искусственного восстановления династии в лице самозванцев.

русские и зарубежные историки сходятся во мнении, что Борис Годунов был чрезвычайно одаренным политиком. Однако он был не в силах полностью преодолеть социально – экономический кризис, вызванный разорением казны и неурожаями. Но и русские и зарубежные историки убеждены, что Годунов подарил стране спокойствие и добился некоторых успехов в преодолении кризиса. Все зарубежные историки отмечают продуманность и осторожность в действиях Бориса, выказывая уважение. Русские историки делают акцент на дела, в то время как зарубежные описывают большею частью личные качества и то, как действует Годунов, нежели конкретные примеры его деятельности.

Лжедмитрий I в представлении историков – яркий, харизматичный человек, который, пойдя на поводу у своих амбиции, совершил небывалое. Выдав себя за убитого Дмитрия, он правил в Москве с 1605 по 1606 г. За время правления он получил большую поддержку народа, хотя были и такие, кто открыто называл его самозванцем. Но ему не помогло его отношение к народу. Раздавая деньги и земли, Лжедмитрий I потерял поддержку дворянства, и, не оправдав надежды польского правительства, лишился и их помощи. Таким образом, ни одно из сословий не поддерживало Лжедмитрия, и он был свергнут.

Но здесь следует сказать о мнении капитана Жака Маржерета. Он считал, что Лжедмитрий I, это и есть настоящий царевич Дмитрий. К своей теории он прилагает некоторые наблюдения и выводы, изложенные в книге «Россия начала XVII в. Записки капитана Маржерета.»

-о Василии Шуйском мало сведений у зарубежных историков, но основной акцент они делают на внешнеполитических вопросах, которые пытался решить князь. Джером Горсей, в частности, подробно описывает столкновение Руси и Польши, где выступал на стороне России.

Русские историки говорят о Шуйском как о «бесчестном интригане всегда готовом солгать и даже подкрепить ложь клятвой на кресте». Они считают, что грамоты, которые подписал Шуйский, могли бы стать успешным мероприятием, но ложь, пронизывающая слова князя, сделала невозможным его дальнейшее правление.

Но все же историки сходятся во мнении, что каким бы не было правление князя Василия Шуйского, оно составило определенную эпоху Смутного времени и оказало влияние на дальнейший ход Смуты. Оно не приблизило, а отдалило конец Смутного времени.

- сведения о Лжедмитрии II очень скупы, их можно встретить только в работах русских историков. Но, к сожалению, даже эти источника дают крайне малую и расплывчатую информацию. До сих пор относительно личности Лжедмитрия II ведутся споры среди русских и зарубежных историков. Его правление не оказало по сути сильного влияния на политическую обстановку, разве что до предела обострила обстановку среди народа.

В период Смуты решался вопрос о существовании самой российской государственности. И этот вопрос становится актуальным, как только страна и народ оказываются в ситуации выбора. Мне тоже как гражданину своей страны в скором будущем придется осуществлять одно из важнейших политических прав человека – право принимать участие в управлении своей страны, через избранных представителей. И эти знания нужны мне и моим соотечественникам, чтобы после определенного благополучия не сложилась ситуация нестабильности, и чтобы этой ситуации не воспользовались другие. Мы должны уметь правильно выбирать, чтобы власть не оказалась в руках самозванцев как во времена Смуты. Мы должны решать, какие лидеры и какая власть нам нужна. Кому народ доверяет, того и выбирает, за тем и идет! Гипотеза подтвердилась, русские и зарубежные историки по-разному оценивают данный исторический период, в силу того, что у них разные подходы к этому времени.

Также практическое применение этой работы я вижу в использовании данного материала на уроках истории при изучении периода Смуты.

Полезным окажется этот материал и при подготовки старшеклассников к Единому Государственному Экзамену по истории. Так как в содержание письменной экзаменационной работы включены задания на характеристику различных подходов и оценку исторических событий и личностей, на предпочтение тех или иных версий и концепций истории.

IV. Список использованной литературы.

Ключевский В.О. Избранные лекции "Курса русской истории".Ростов-на-Дону. «Феникс», 2002 г.

Электронная библиотека Мошкова. «TRIADA», 2005 г.

Александр Гваньини. Описание Московии. Москва. Греко-Латинский кабинет. 1997 г.

Сигизмунд Герберштейн. Записки о Московии. Москва. МГУ. 1988 г.

Джером Горсей. Записки о России XVI-начало XVII. Москва. МГУ. 1991 г.

Россия начала XVII в. Записки капитана Маржерета. Москва. Институт истории РАН. 1982 г.

Джильс Флетчер. О государстве русском. Москва. Захаров. 2002 г.

С.М. Соловьев. История России с древнейших времен. Избранные главы. Москва. «Прайм - Еврознак», 2004 г.

7