Отдел образования, спорта и туризма Гомельского районного исполнительного комитета

Государственное учреждение образования

«Малешевская базовая школа»

Областной конкурс «Юный архивист», посвященный Году исторической памяти

Номинация: «Геноцид – конвейер смерти»

ПОЛЕСЬЕ ПАРТИЗАНСКОЕ

Исследовательская работа

Автор:

Чернушевич Ксения

Александровна,

учащаяся 9 класса

ГУО «Малешевская базовая

школа»

Руководитель:

Кодолич Анастасия Фёдоровна,

учитель русского языка

и литературы

ГУО «Малешевская базовая

школа»,

тел.+375333901153

Малешев, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

-

Введение …………………………………………………………..3 – 4

-

Основная часть «Полесье партизанское»………………………..5 – 25

-

История партизанского и подпольного движения в Беларуси…5 –11

-

Полесье партизанское: партизанское и подпольное движение на территории Житковичского района Гомельской области…………….12 – 20

-

Подвиги и судьба партизана Климовича Николая Павловича - жителя д.Малешев……………………………………………………… 21 – 25

-

Заключение …………………………………… ..………………. 26

Литература и источники …………………….………………………… 27

Приложения …………………………………………….……………….28 – 55

-

Введение

Неоценим вклад белорусского народа в достижение Великой Победы. Свыше 1 млн. 300 тыс. граждан нашей республики сражались на фронтах Великой Отечественной войны, 374 тыс. партизан и свыше 70 тыс. подпольщиков вели борьбу на оккупированной врагом территории. Скрытые партизанские резервы составляли около 400 тыс. местных жителей. Развернувшееся в Беларуси всенародное движение сопротивления по масштабу и размаху не имеет аналогов в мировой истории.

Актуальность проблемы. Многие подвиги до сих пор преданы забвению. Многие люди не знают, где похоронены их предки. Раньше об этом почти не задумывалась. Раскрытие неизвестных страниц Великой отечественной войны и имен ее героев является одной из важных задач. Таким образом, мы частично вернем долг памяти своим предкам.

Объектом исследования является мои земляки – участники партизанского движение в Житковичском районе Гомельской области в 1941-1945 гг.

Предмет исследования: истории партизанских отрядов в

Житковичском районе, подвиги и судьбы партизан д.Малешев.

Целью исследования является комплексная и всесторонняя характеристика деятельности партизанских отрядов в Житковичском районе в годы Великой Отечественной войны, сбор сведений о партизанах д.Малешев.

Задачи исследования:

- выявить даты создания и место дислокации партизанских отрядов Житковичского района;

- описать наиболее значимые операции, проводимые партизанскими отрядами Житковщины;

- собрать данные о жизни партизан и подпольщиков д.Малешев;

- организовать работу по распространению полученной в ходе исследования информации среди учащихся и жителей нашей деревни.

Основной гипотезой работы стало предположение о том, что в Житковичском районе Гомельской области действовали партизанские отряды и подпольные организации.

Исследование было разделено на две части. Первая – сбор данных о том, что такое партизанское движение, изучение материалов об истории партизанского и подпольного движения в годы Великой Отечественной войны на территории республики. Вторая – проведение исследования, нахождение подтверждения или опровержения выдвинутой гипотезы.

Основными методами работы были изучение разнообразных источников информации, анализ и синтез полученных сведений, беседа, опрос.

-

Основная часть

2.1 История партизанского движения в Беларуси.

Во времена Великой Отечественной Войны в Беларуси сформировалось и набрало внушительных масштабов партизанское движение. Его организаторами выступили бывшие солдаты и командиры Красной армии, а также активисты, среди которых встречались как коммунисты, так и беспартийные.

Советские и белорусские историки не единожды сходились во мнении, что партизанское движение на территории Беларуси, имело общенародных характер. К концу 1941 года в ряды партизан вступили 12 тысяч человек, из которых было сформировано 230 отрядов. К концу войны численность народных мстителей Беларуси превысила 370 тысяч человек. Их объединили в 1255 отрядов, 258 из которых действовали самостоятельно, а остальные находились в составе подразделений Красной Армии. Серьезных масштабов партизанское движение сумело набрать во многом благодаря большому количеству лесов, озер, рек и болот на территории Беларуси. Перечисленные географические факторы позволяли партизанам успешно скрываться и мешали эффективному проведению карательных мер со стороны немцев.

Первоочередная задача белорусских партизанских бригад и соединений состояла в воспрепятствовании подвозу немецких подкреплений. По территории Беларуси проходило шесть крупных железнодорожных магистралей, общая протяжность которых составляла 5,7 тысячи километров. За период войны партизаны пустили под откос более 11 тысяч вражеских эшелонов с техникой и живой силой и подорвали более трехсот тысяч рельсов.

Белорусское партизанское движение в годы Великой Отечественной войны условно делится на три этапа:

1. Июнь 1941-го – ноябрь 1942-го.

2. Ноябрь 1942-го – декабрь 1943-го.

3. Декабрь 1943-го – июль 1944-го.

На территории БССР, которую захватили фашисты, проводилась политика геноцида, насилия и грабежа, предписанная в немецком плане «Ост». Ограничение свобод мирного населения, комендантский час, массовые чистки, уничтожение «расово вредного» населения, заключение несогласных в концлагеря, карательные экспедиции, использование людей в качестве живого щита – эти и многие другие мероприятия, проводимые гитлеровцами, привели к созданию освободительного движения.

Первый этап

На этом этапе произошло формирование организационной структуры партизанского движения и централизация руководства. Нехватка вооружения и боеприпасов стала основной проблемой партизанского движения на первых порах. Той помощи, которая присылалась с некупированной части страны, было недостаточно.

Образование партизанских отрядов началось с первых дней войны. 22 июня 1941 года впервые появились донесения о вылазках и диверсиях партизан против гитлеровцев на Западе Белоруссии. К концу того же месяца на оккупированных территориях функционировало 4 партизанских отряда, а к концу лета – 61. Первоначально отряды формировались партийными организациями на местах, создавались из военнослужащих-окруженцев и присылались из-за линии фронта. Одним из первых отрядов белорусского партизанского движения стал отряд «Красный Октябрь», во главе которого стали Федор Константинович Павловский и Тихон Пименович Бумажков.

Изначально отряды насчитывали не более 70 человек, но со временем этот показатель возрос до 350 человек. Иногда встречались формирования численностью более 800 человек. Отрядом командовали: командир, начальник штаба и комиссар. Состояло подразделение из 3-4 рот, каждая из которых включала по 2-3 взвода (по 20-30 бойцов на каждый). Также организовывались специальные отряды: разведывательные, диверсионные, пропагандистские. Вступая в любой из них, каждый из партизан принимал присягу.

С 1942 года из отдельных партизанских отрядов начали формироваться бригады, которые в Могилевской области назвали полками. В состав бригады входило от 3 до 7 отрядов. Первая бригада была создана в январе 1942-го в Полесской области. Ее командиром стал Федор Илларионович Павловский. Несколько позже для усиления оперативного контроля и более эффективного выполнения боевых заданий из партизанских бригад начали формироваться соединения. К 1 августа 1942 года на территории Беларуси действовали 202 отряда, общая численность которых составляла порядка 20 тысяч человек. За первый этап партизанской войны в Белоруссии в ряды партизан вступило 56 тысяч человек (417 отрядов). 329 отрядов получили возможность поддерживать связь с Москвой. В 1941 году в Белоруссию прибыло 7,2 тысячи человек в составе партизанских отрядов, а также диверсионных и организаторских групп.

С начала войны и до конца 1941 года партизаны Беларуси разгромили шесть немецких гарнизонов. С конца 1941-го по март 1942-го уничтожили еще 80 гарнизонов гитлеровцев. Согласно указаниям центрального штаба, затяжные бои по освобождению земель в условиях, когда противник имеет превосходство в силах, нецелесообразны, так как могут привести к полному провалу. На смену жесткой позиционной борьбе пришла маневренная оборона с тылов и флангов. К концу 1942 года партизаны контролировали уже 6 зон, районов и краев.

В начале 1942 года Калининский партизанский фронт совместно с отрядами Витебской области провел наступательную операцию в месте соединения флангов групп армий «Центр» и «Север». В результате была образована 40-километровая брешь «Суражские ворота». ЦК КПБ воспользовался сложившейся обстановкой, создав в марте того же года Северо-Западную оперативную группу. Группа занималась установкой связи с партизанскими отрядами и подпольными организациями и отвечала за систематическую отправку в немецкие тылы оружия и боеприпасов. В начале осени 1942 года немцы разгадали назначение бреши в их обороне и закрыли ее, сосредоточив в районе крупные силы.

Летом 1942 года руководство центрального партизанского штаба добилось увеличения количества самолетов, выделяемых для полетов в районы работы партизан. В 1942 году на территории Белоруссии было осуществлено 168 вылетов к партизанам. За этот год в немецкий тыл доставили 200 специалистов по партизанской деятельности и 118 тонн грузов боевого назначения. При этом с тыла было вывезено 180 больных и раненых.

В первой половине 1942-го партизанские акции проводились в основном с использованием подручных средств. Крушение поездов часто устраивали путем развинчивания рельс и их разбора с помощью специальных клиньев. За указанный период было взорвано 200 паровозов, разрушено более 13 км железнодорожного полотна и выведено из строя почти 800 вагонов. Из-за острого недостатка взрывчатых веществ в местах дислокации партизан начали действовать «чертовы кухни», на которых синтезировали взрывчатые вещества. В начале 1942-го в отряды партизан были направлены 33 группы подрывников, прошедших специальную подготовку. С марта по сентябрь партизаны Беларуси получили 40 тонн взрывчатки и почти 11 тысяч мин, что позволило им активизировать подрывную деятельность. Летом, во время боев за Северный Кавказ и Сталинград, их главной задачей стал срыв перевозок вражеских частей и подкреплений к линии фронта.

Осенью 1942 года немцы начали принимать меры по обеспечению безопасности шоссейных и железных дорог. Для охраны стратегических направлений привлекались все контингенты войск. Тогда началось активное строительство дотов и дзотов, установка сигнальных заграждений, оборудование минных полей, вырубка леса вдоль дорог и установка караулов на ж/д станциях. В ночь со 2 на 3 ноября партизаны подорвали 137-метровый железнодорожный мост через реку Птичь на участке Брест - Гомель. В результате движение поездов было прервано на 18 суток.

1 декабря центральный штаб подвел итог деятельности белорусских партизан. Согласно отчету, с начала войны подразделения уничтожили: 1040 ж/д эшелонов, 17 высших чинов, 3010 офицеров и 91596 солдат.

28 марта 1942 года в Витебском районе в сражении с карателями отличился М.Ф.Сильницкий – молодой пулеметчик, входивший в состав партизанского отряда Д.Ф.Райцева. После многочасового сражения он прикрывал огнем из пулемета отход своего отряда. В результате неравной рукопашной схватки Сильницкий погиб. Его имя в дальнейшем носили 6 партизанских отрядов.

В мае 1942 года на совещании высших чинов нацисткой оккупационной власти было доложено о том, что карательные операции против мирного населения и партизан особой пользы не приносят. По результатам совещания было принято решение об усилении противостояния партизанам и создании оперативно-разведывательных штабов по руководству борьбой с ними. После ощутимых потерь немецкая армия усилила свой террор.

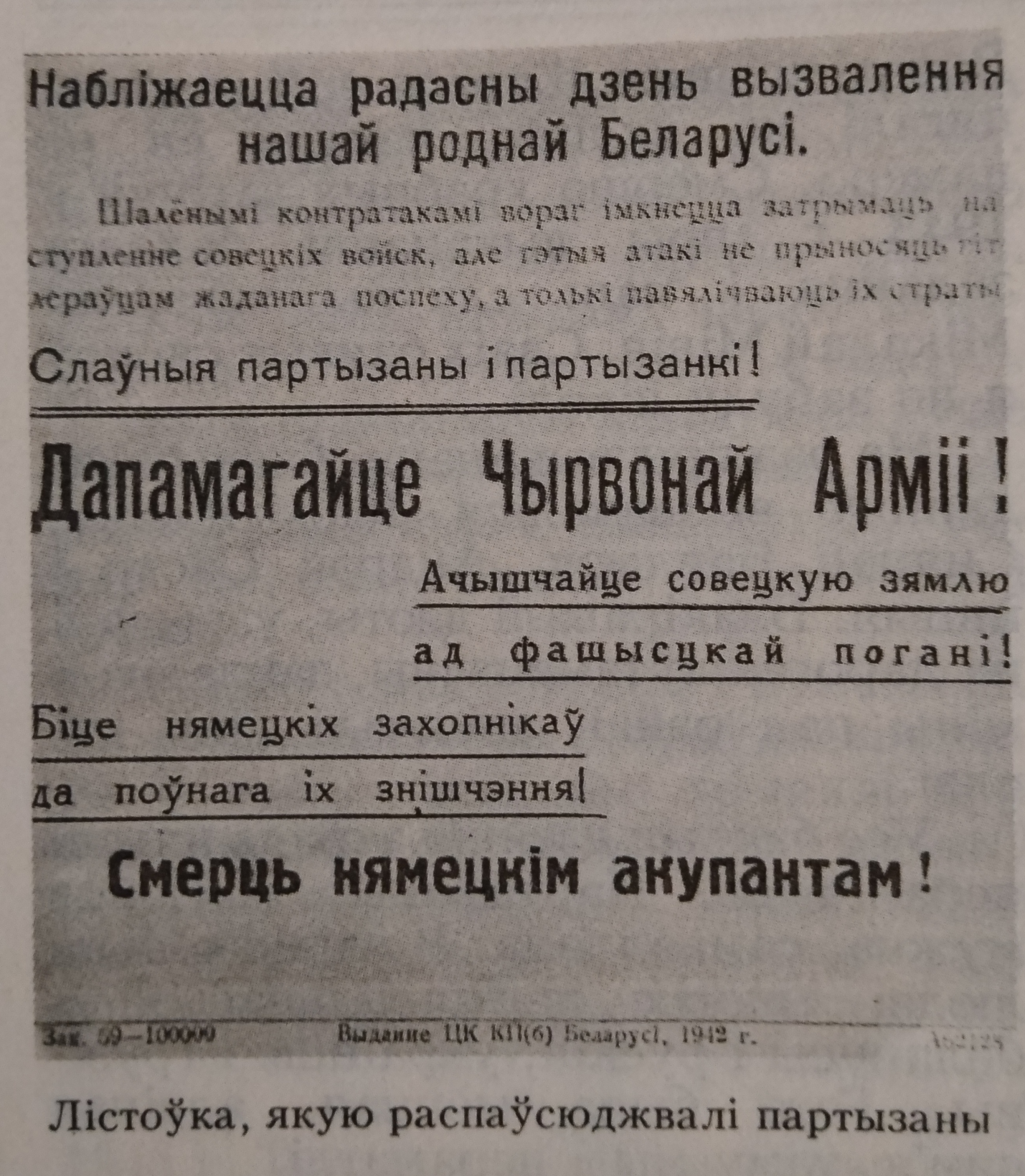

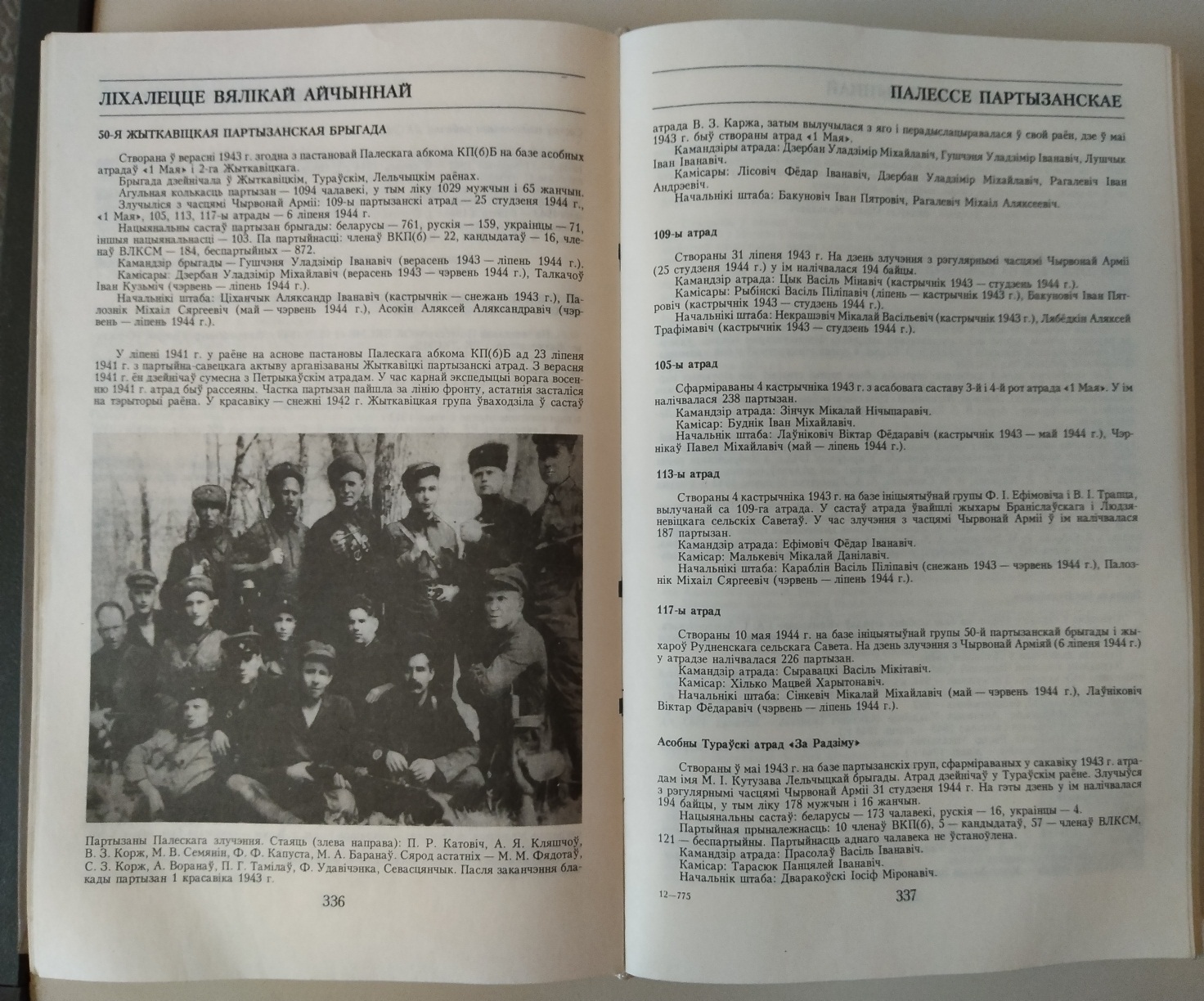

В марте 1942 года белорусские партизаны (более 400 человек) осуществили кольцевой санный рейд с целью расширения своего движения. В ходе рейда была проведена большая пропагандистская работа, а также разбито много вражеских опорных пунктов. Партизаны распространяли листовки, брошюры, в которых рассказывалось о положении дел на советско-германском фронте, разоблачалась политика гитлеровцев на оккупированных территориях Советского Союза. (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) В конце 1942 года советские власти Белоруссии приняли решение о выпуске агитационных газет во всех областях республики.

Второй этап

За период с ноября 1942-го по декабрь 1943-го численность народных мстителей возросла до 153 тысяч человек, действующих в составе 998 отрядов. На этом этапе партизанского движения в годы Великой Отечественной войны начали формироваться партизанские зоны. Партиза́нская зона — частично освобождённая территория, на которой партизаны вели активные боевые действия. Партизанская зона включала населенные пункты одного или нескольких районов, территория которых удерживалась и контролировалась партизанами, в ней были восстановлены органы и учреждения советской власти. [5] Зональные соединения были нацелены на решение крупных задач по взаимодействию с Красной Армией. Всего, начиная с 1941 г. по 1944 г., функционировало около 30 партизанских зон, которые ко времени освобождения Беларуси занимали около половины ее территории. Анализируя материалы Государственной архивной службы Республики Беларусь, мы можем изучить деятельность партизанских зон Гомельской области. [7] (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)

На втором этапе партизанской войны армия СССР продвинулась на запад, на расстояние от 500 до 1300 км, освободив от захватчиков примерно 50 % территории. 218 дивизий гитлеровцев были полностью разгромлены. Большие потери враг понес именно из-за партизанских подразделений. К концу 1943 года белорусские партизаны держали под контролем более 100 тысяч км2, что было равно примерно 54 % территории. При этом порядка 38 тысяч км2 было полностью очищено от немцев.

Третий этап

С декабря 1943-го по июль 1944-го проходил третий этап партизанского движения на территории Беларуси. Организация боевого взаимодействия между партизанскими, подпольными и военными подразделениям достигла наивысшего уровня.

В 1944 году основной задачей партизан Беларуси было помешать отступающим гитлеровцам в превращении оставляемой ими территории в пустыню. С этой целью по всей территории республики были организованы лесные лагеря для мирного населения. Враг при этом не оставлял попыток ликвидировать партизанские зоны и края.

К лету 1944-го на оккупированной территории сражалось 149 тысяч партизан в составе 150 бригад и 49 отрядов. Держа обширные участки территории, народные мстители хозяйствовали в 11 районах. Они очистили от гитлеровцев тысячи деревень и десятки городов.

В последний день мая 1944 года началась подготовка к военной операции «Багратион», в которой действия 4 фронтов Красной Армии координировали партизаны. В следующем месяце они подорвали более 60 тысяч рельсов и уничтожили десятки вражеских эшелонов с техникой и живой силой. Для наступающей Советской Армии партизаны построили 312 переправ и мостов. Когда Беларусь была освобождена, десятки тысяч партизан присоединились к рядам Красной армии.

За время войны белорусским партизанам удалось:

1. Вывести из строя 500 тысяч военнослужащих. 125 тысяч из них составили безвозвратные потери.

2. Подорвать более 11 тысяч эшелонов.

3. Подорвать 34 бронепоезда.

4. Разгромить 29 ж/д станций.

5. Разгромить 948 штабов и гарнизонов.

6. Разрушить 819 ж/д и 4710 других мостов.

7. Перебить более 300 тысяч рельсов.

8. Разрушить более 7 тыс. км телефонно-телеграфных линий.

9. Уничтожить 305 самолетов.

10. Уничтожить 1355 единиц тяжелой техники.

11. Уничтожить 18,7 тыс. автомобилей.

12. Уничтожить 939 военных складов.

Общие потери белорусских партизан за период с 1941 по 1944 год составили 45 тысяч человек, по неполным данным.

За активное участие в борьбе с фашистами на территории Беларуси правительственные награды получили более 120 тысяч партизан. Звание Героя Советского Союза были удостоены 87 человек.

Несмотря на то, что за период оккупации Беларуси погибло много коммунистов и комсомольцев, численность партийных организаций за этот период возросла едва ли не в три раза. Кроме советских граждан, в список партизан Белоруссии вошли также жители других стран: поляки, словаки, чехи, болгары, венгры, сербы, французы, австрийцы, хорваты, македонцы и даже немцы. [6]

-

Полесье партизанское: партизанское и подпольное движение на территории Житковичского района Гомельской области

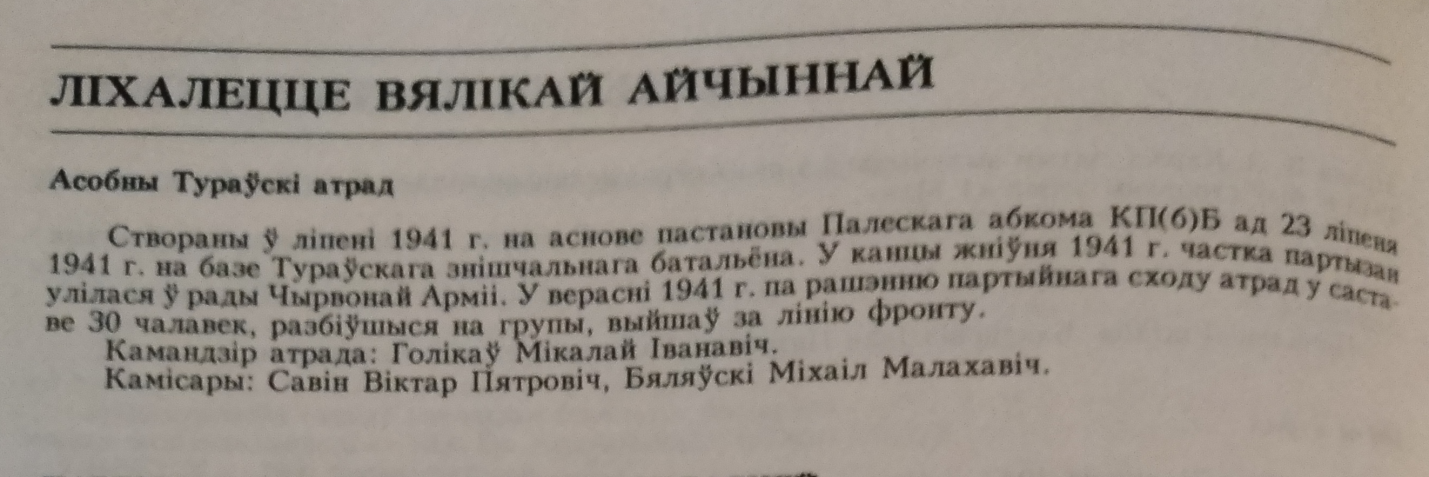

Летом-осенью 1941 года на территории Житковичского и Туровского районов действовало несколько партизанских отрядов и групп, в том числе и те, что прибыли из других областей. Это было очень тяжелое время для припятских партизан. Как раз в это время гитлеровское командование, напуганное ростом партизанского движения, проводило первую огромную карательную экспедиция под условным названием «Припятские болота». В этой операции (в июле-августе 1941 гг.) кроме 1-ой кавалерийской бригады СС участвовали также части 162-й и 252-й пехотных дивизий. Каратели жестоко расправлялись с населением деревень, где были случаи сопротивления оккупантам, расстреливали всех подозреваемых в поддержке партизан, жгли деревни. Согласно сведениям командира кавалерийской бригады СС, на 13 августа в результате операции было расстреляно 13788 советских граждан.

Из отчета партизана С.П.Шупени в ЦК КП (б)Б о подготовке к выходу в тыл и о деятельности в составе диверсионной группы в тылу врага за период июля по 10 сетября 1941 г. следует: «До 15 июля 1941 г. Туровский район находился в руках партизан. Но 15 июля район был оккупирован немцами. На протяжении месяца оккупации я пробирался с группой 5-6 человек в занятые немцами дер.Хочень, Семурадцы, Озераны. Резали линии связи, разведывали расположении противника и доносили командованию батальона Красной Армии, находившемуся в это время под Туровом в обороне. Командовал батальоном капитан тов.Даниленко.

Примерно числа 13 августа подразделение Красной Армии вместе с нашей группой и Туровским партизанским отрядом, оттеснив противника, заняли райцентр Туров и деревни Туровского района. Продержали в своих руках райцентр около 5 дней, немцы опять заняли его, оттеснив наши части на несколько километров. Однако немцам не удалось много продержаться. Красная Армия вместе с нашей группой и партизанами перешла в контрнаступление, и через 2 часа город был отнят. Немцы в течение короткого 2-часового пребывания расстреляли на площади города 16 чел. Мирных жителей – стариков и женщин, в том числе 9-летнего мальчика. Числа 23 августа 1941 г., подтянув силы, немцы опять начали наступать на Туров, предварительно подожгли гор.Туров со всех сторон зажигательными минами. Я в это время находился в Турове. Подразделение Красной Армии и партизанский отряд под сильным напором и превосходством сил противника начали отходить…

В первых числах августа 1941 г. наша группа с группой Лельчицкого района и партизанским отрядом при операции по уничтожению группы противника дер.Семурадцы убили 1 и ранила 4 фашистов, потеряв 1 партизана убитым.

Тов.Сорокин и Лорин из нашей группы захватили 2 немца в плен и доставили Красной Армии, от которых получили ценные сведения о фашистских войсках…

Работу группа закончила 10 сентября 1941 г., после чего решила пробираться через фронт на свою сторону.» [1, с.329]

Понятно, что в таких обстоятельствах удержаться на оккупированной территории и вести какие-нибудь боевые действия партизанским отрядам и группам, которые были созданы на территории Туровского и Житковичского районов было очень тяжело. Тем более никто не знал, сколько будет продолжаться война. Те, кто оставался в тылу врага, надеялись, что через месяц-второй Красная Армия соберется с силами и перейдет в контрнаступление, и тогда понадобится помощь в тылу врага.

Во время оккупации района на временно захваченной территории врагом с июля 1941 г. по июль 1944 г. ни на день не утихало пламя священной народной войны. Еще до начала оккупации райкомом партии была проведена большая работа по организации партизанской войны в тылу врага. Создана районная партийная группа, в состав которой вошли партийные и советские работники, активисты Т.Г.Ковалевский (руководитель подпольной организации), И.Г.Савченко и И.Л.Романюк. Был сформирован первый на территории района партизанский отряд количеством свыше 50 человек, большинство из которых – коммунисты и комсомольцы. Уже в середине июля народные мстители напомнили о себе оккупантам.

В начале сентября 1941 г. Туровский партизанский отряд, о чем свидетельствует в своей докладной записке в ЦК КП(б)Б член парттройки Пинского обкома КП(Б)Б (позже Герой Советского Союза) А.Я.Клещов, объединилась со Столинским партизанским отрядом. До конца сентября 1941 г. запасы продуктов и боеприпасов объединенного отряда закончились. Было принято решение двигаться к линии фронта.

В ночь на 30 сентября в лесу около д.Пильщик Ельского района отряд был неожиданно окружен и атакован карателями. Завязался бой. С него не вышли секретарь Пинского АК КП(б)Б П.Г.Шаповалов, командир объединенного отряда И.Л.Маслянников и 7 человек партизан, остальные решили особыми группами двигаться к линии фронта.

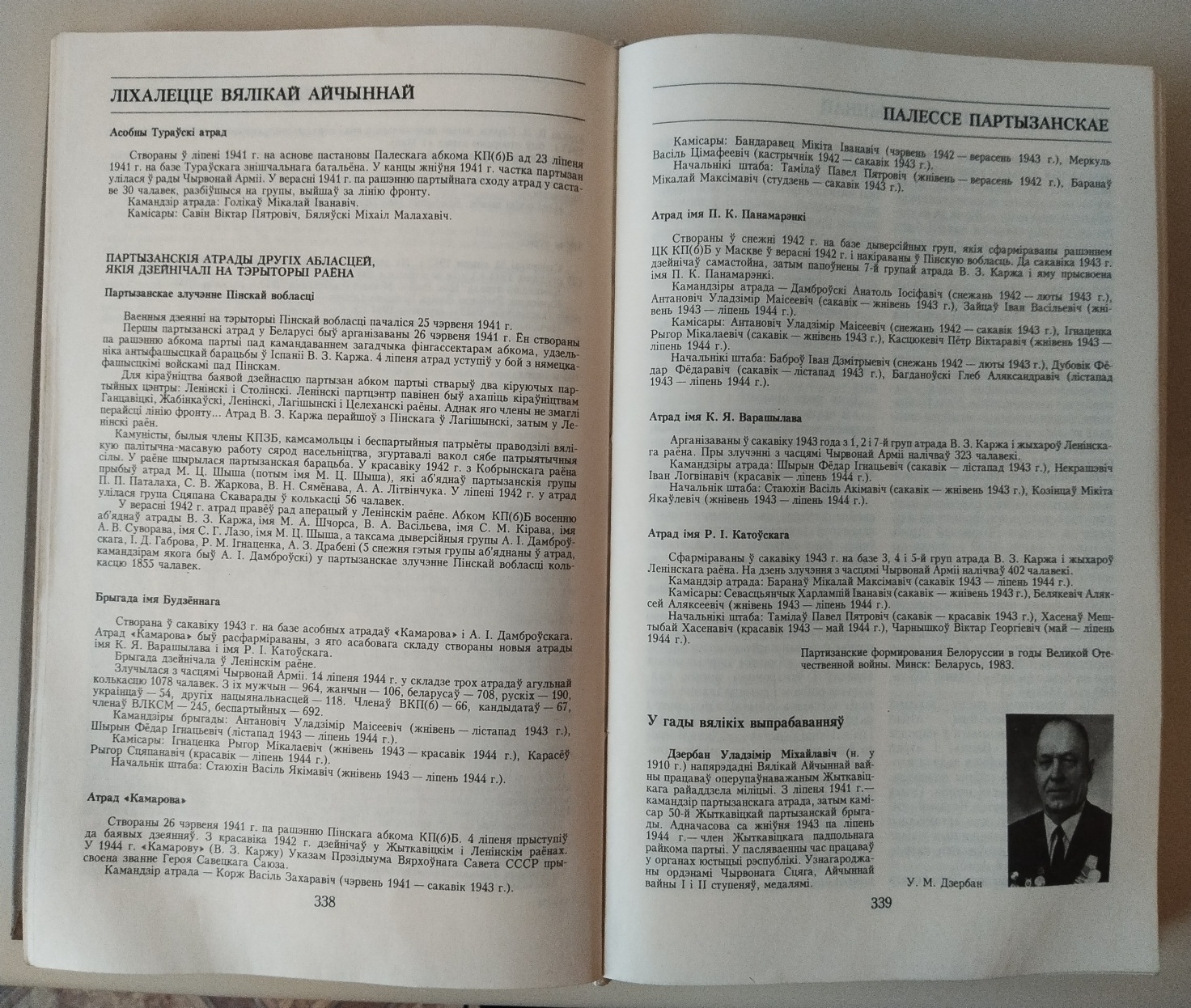

Не удержался на территории района и организованный по решению Полесского обкома КП(б)Б 23 июля 1941 г. Житковичский партизанский отряд , созданный из активистов и милиционеров района. Осенью отряд под натиском врага переместился на территорию Петриковского района. Во время карательной операции отряд был рассеян, часть его вышла на линию фронта вместе с секретарем райкома. Остальная часть осталась на территории района. Позже они в качестве «житковичской группы» вошли в состав отряда В.З.Коржа, который действовал с июля – августа 1941 г. на территории Лельчицкого района. На территории современного Житковичского района в 1941- 1942 гг. действовали также отряды М.Ц.Шышы, отряд «Бати» - Р.М.Линькова и отряд И.М.Черного, которые выполняли задания командования Красной Армии. Главная задача отряда И.М.Черного – сбор разведданных для генерального штаба. Эти отряды были заброшены с Большой земли в 1941 – 1942 гг. для организации диверсий, сборе разведданных в тылу врага и подчинялись командованию Красной Армии. [1, с.340]

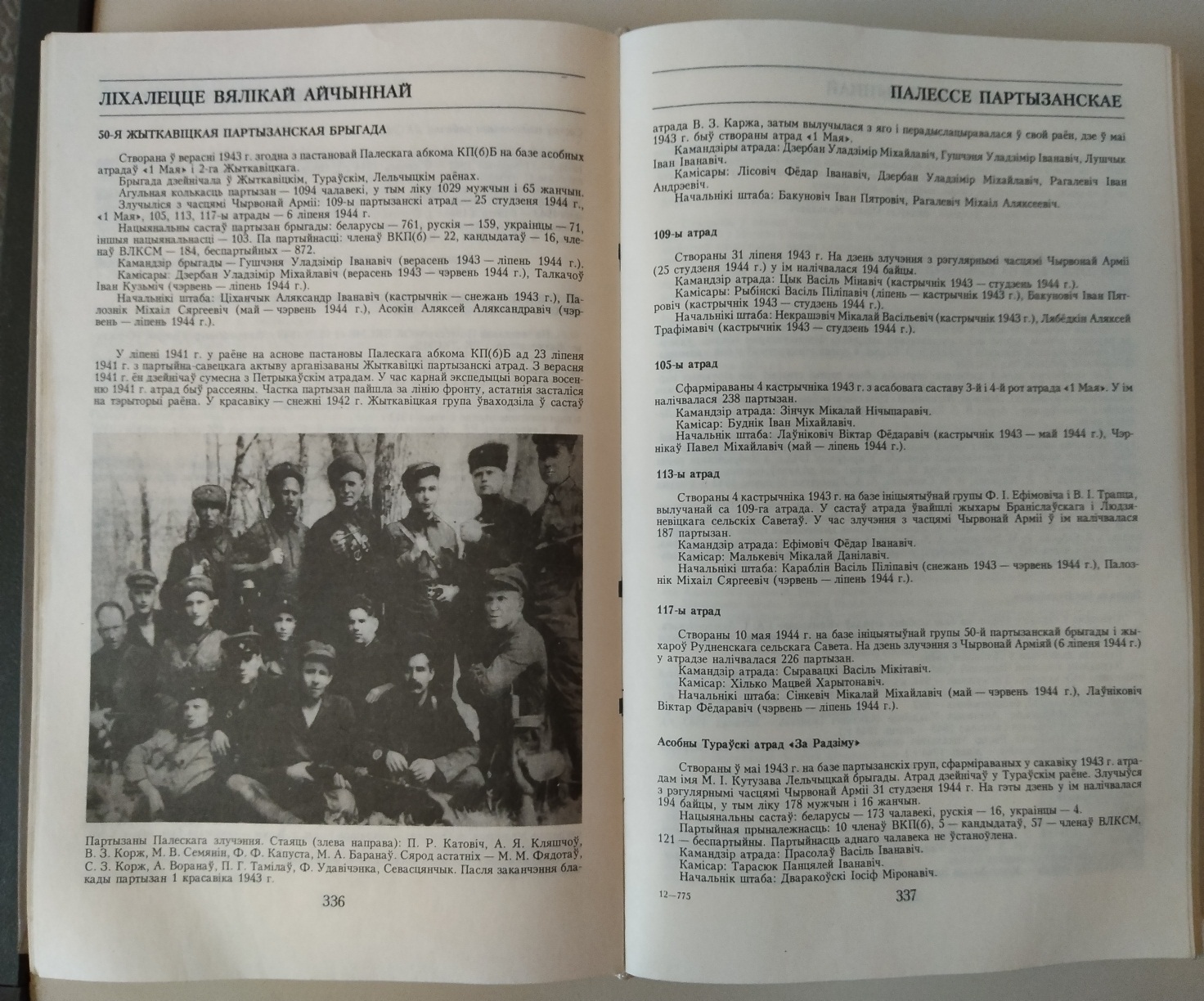

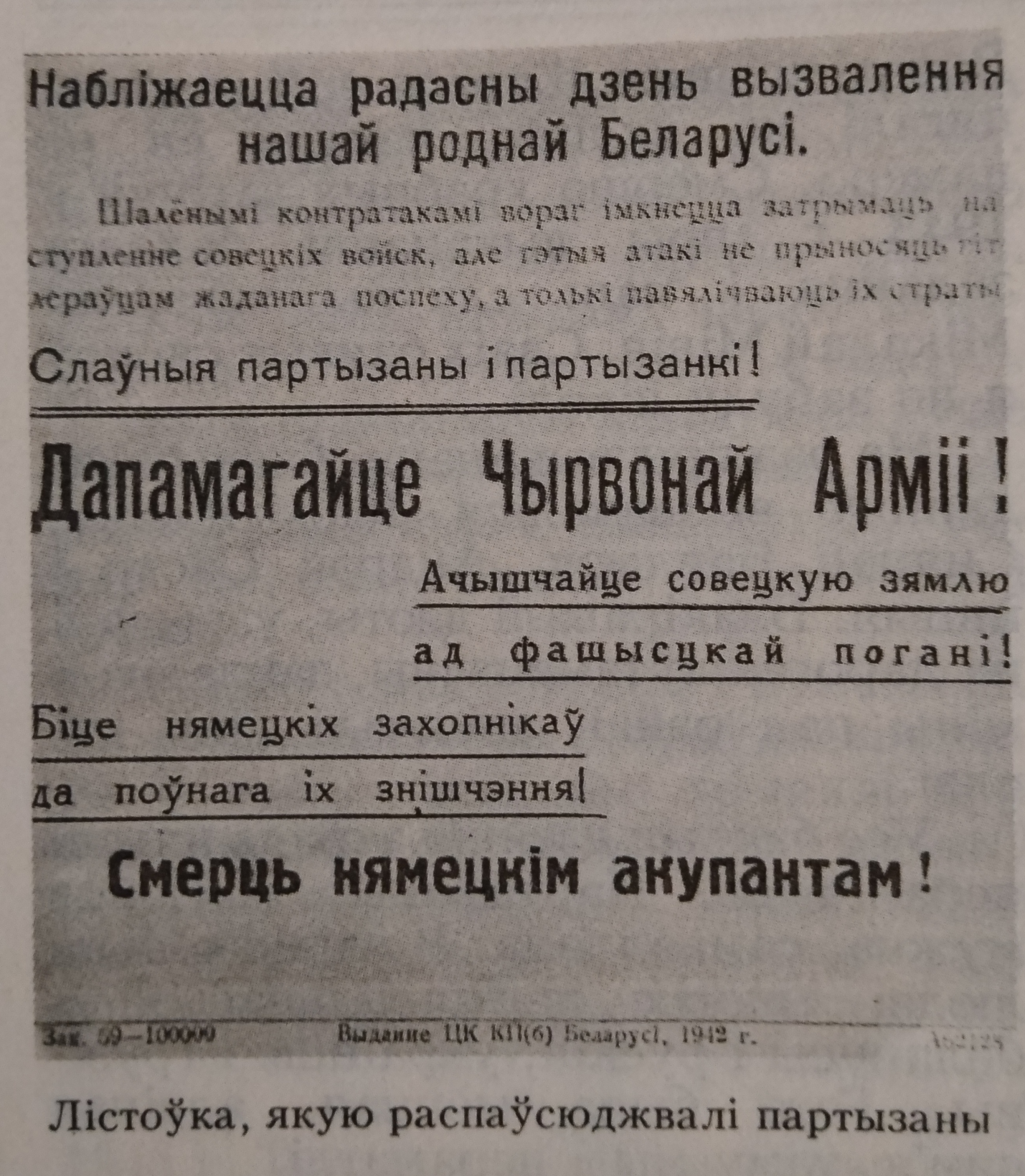

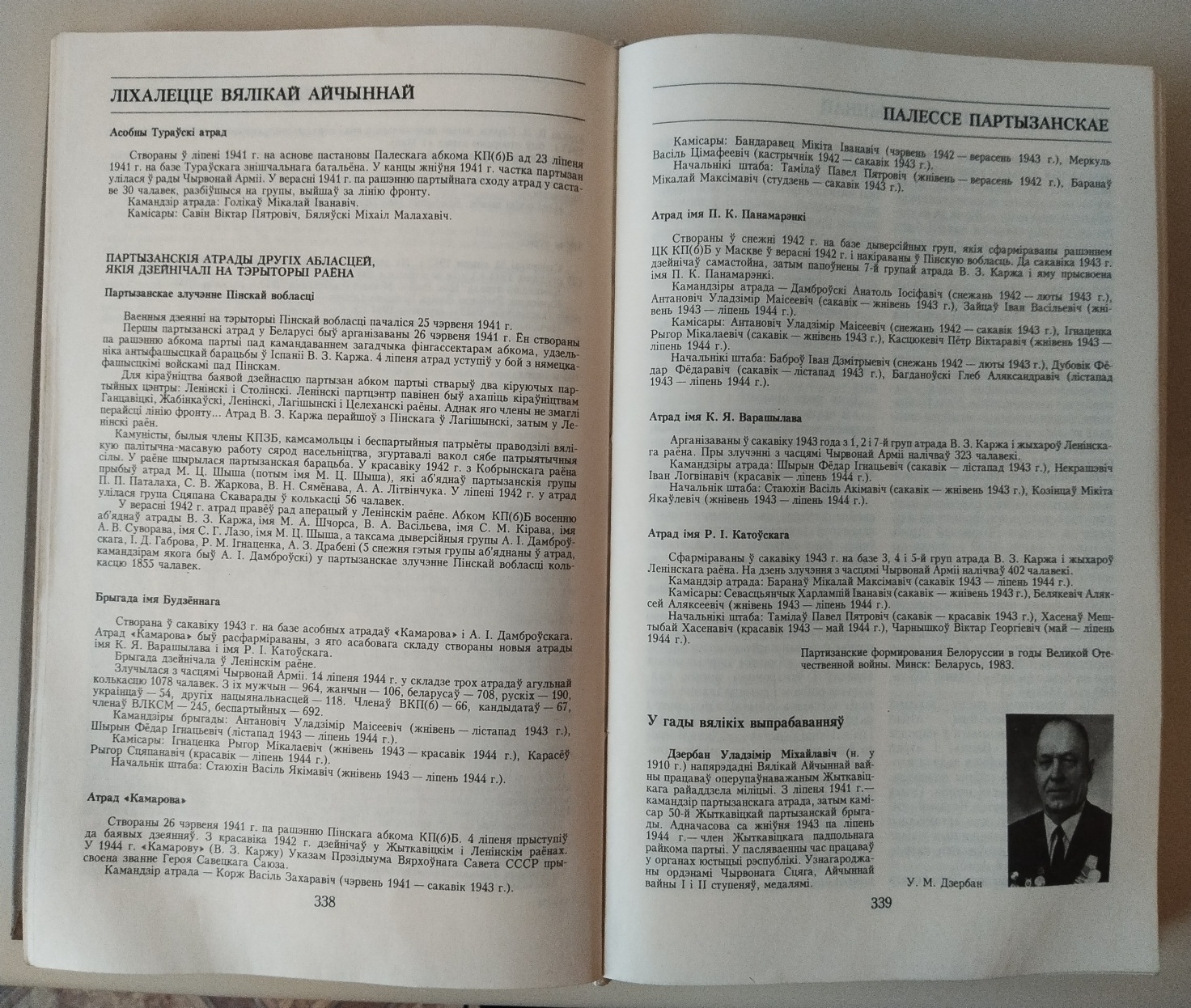

В начале весны 1942 г. после активных действий вместе с партизанским отрядом В.З.Коржа на территории района была создана особая группа, которая потом выросла в отряд «1 Мая». 25 сентября 1943 г. решением подпольного райкома партии была создана 50—я Житковичская партизанская бригада, сформированная на базе отрядов «1 Мая», 105-го, 109-го и 117-го. [1, с.336-338] (ПРИЛОЖЕНИЕ 3)

Осенью 1942 г. в районе Красного озера дислацировалась организационная группа Минского подпольного обкома КП (б)Б во главе с В.И.Козловым. В августе сюда пришел первый в Беларуси партизанский отряд под командованием Комарова (В.З.Коржа), который 4 июля около Пинска, по дороге на Логишин дал бой не ждавшим никакого сопротивления противникам. Во составе отряда находилась известная партийная деятель, участница партизанского движения на Беларуси В.З.Хоружай, муж которой Сергей Карнилов погиб в том же бою. Через некоторое время Вера Хоружей была направлена за линию фронта в распоряжение ЦК КП(б)Б.

Широкий размах партизанского движения на территории района начался с весны 1942 г. и продолжался до освобождения Полесья противниками. Не единожды через территорию района с рейдами проходили и вели боевые действия партизаны Пинской и Минской областей, отряды украинских партизан под руководством Героя Советского Союза С.А.Колпака, которые в декабре – феврале 1943 г. остановились в д.Чирвоное, держали там ледовый аэродром. [1, с.338-339] (ПРИЛОЖЕНИЕ 4)

Вместе со штабом бригады райком партии подготовил текст партизанской присяги. Были проведены совещания во всех отрядах, на которых была принята присяга всем личным составом. Вот текст присяги:

«Я красный партизан, даю партизанскую присягу перед Родиной, своими боевыми товарищами – красноармейскими партизанами, что буду смелым, дисциплинированным, решительным и безжалостным перед врагом Родины. Я клянусь, что никогда не выдам своего отряда, своих командиров, комиссаров, товарищей партизан. Всегда буду беречь партизанскую тайну, даже когда мне это будет стоить жизни.

Я до конца своей жизни верный своей Родине и партии.

Когда нарушу эту священную клятву-присягу, то пусть меня постигнет суровая партизанская расправа.» [1, с.340]

Заняв территорию района, гитлеровцы установили жестокий оккупационный режим. В соответствии с ранее подготовленными планами территория Беларуси была разделена на несколько частей – округов (гебиткомиссариатов). Южные районы Гомельской, Полесской, Пинской, часть Брестской областей были включены в рейхскомиссариат Украины. Территория района вошла в созданный оккупантами генеральный округ «Житомир», который непосредственно подчинялся гебиткомиссариату в г.Петрикове.

Высшим органом фашистской гражданской администрации в округе «Житомир» являлся генеральный комиссариат. В его задачу входило принудительное насаждение фашистских порядков, организация эксплуатации и рабования экономики и природных ресурсов, идеологическая отработка населения в духе нацизма и антисоветизма, подавление любого сопротивления. Во главе областных комиссариатов стояли областные комиссары. Представителем Петриковского гебиткомиссариата в Турове был Ландверг Клевзе, который сочувствовал местному населению, через сельчан помогал партизанам. [1, с.363]

Все посады в округах и гебитах занимали немцы. Местные жители включались только в органы дополнительного местного руководства. Также с числа местного населения формировалась местная полиция.

Согласно с планом «Ост» гитлеровцы с первых дней войны приступили к реализации режима кровавого террора. С особой жестокостью немцы расправлялись с коммунистами, комсомольцами, советскими активистами, политруками Красной Армии, работниками НКУС. Целенаправленно проводили политику геноцида в отношении белорусского населения.

Оккупанты всеми силами использовали экономические ресурсы захваченных территорий. Они ввели обязательную трудовую повинность, но позже перешли к аграрной реформе. Вместо колхозов создавалась общинное хозяйство. С лета 1942 г. оккупанты приступили к принудительному вывозу молодежи на работу в Германию. За годы войны только с Туровского района было вывезено в рабство больше 436 юношей и девушек, а всего погибло 2230 мирных жителей – 1360 расстреляно, 430 сожжено – в основном старых женщин и 205 детей… Еще большие потери понесли Житковичский и Ленинский районы.

Гитлеровский план «Блицкрига» окончательно провалился под Москвой. Война затянулась на годы. Поражение немцев под Москвой, Сталинградом, Курском, жесткий оккупационный режим – все это вызвало сопротивление населения мероприятиям оккупантов. Целенаправленная деятельность коммунистов, комсомольцев, представителей ЦК КП(б)Б, которые находились в Москве, по расширению партизанского движения стало давать свои результаты, но в ответ на ощутимые удары и диверсии оккупанты все больше осуществляли массовые репрессии, карательные операции против партизан и местного населения. Старых и малолетних, непригодных для работ, во время их проведения уничтожали, расстреливали и сжигали, а молодежь принудительно отправляли в рабство в Германию. В «фатерленде» юноши и девушки оказывались в разных условиях: одних использовали в качестве бесплатной силы на самым тяжелых работах, другим приходилось жить и работать в более-менее порядочных «фамилиях». Многие пропали без вести, убиты, не вернулись под родительскую крышу.

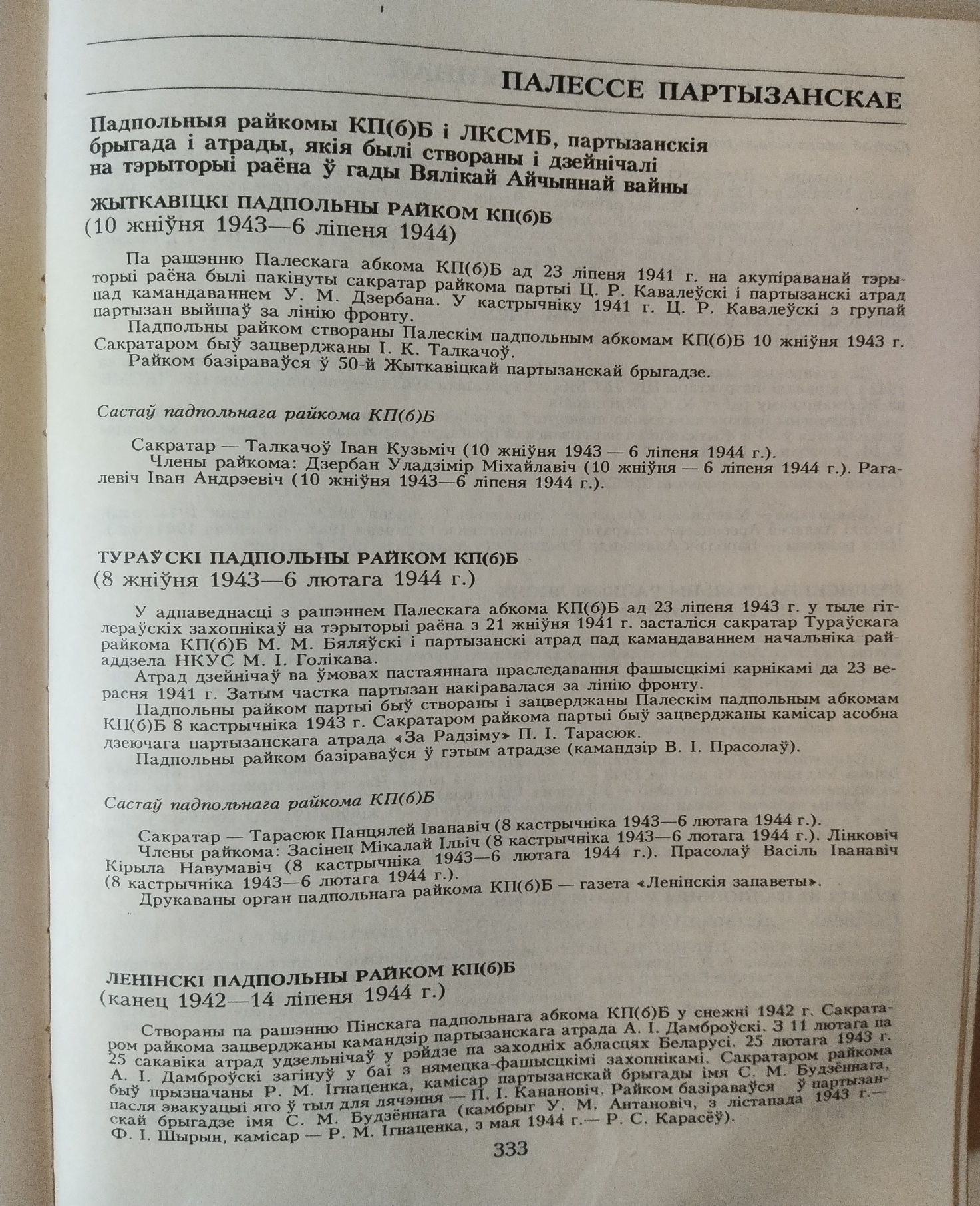

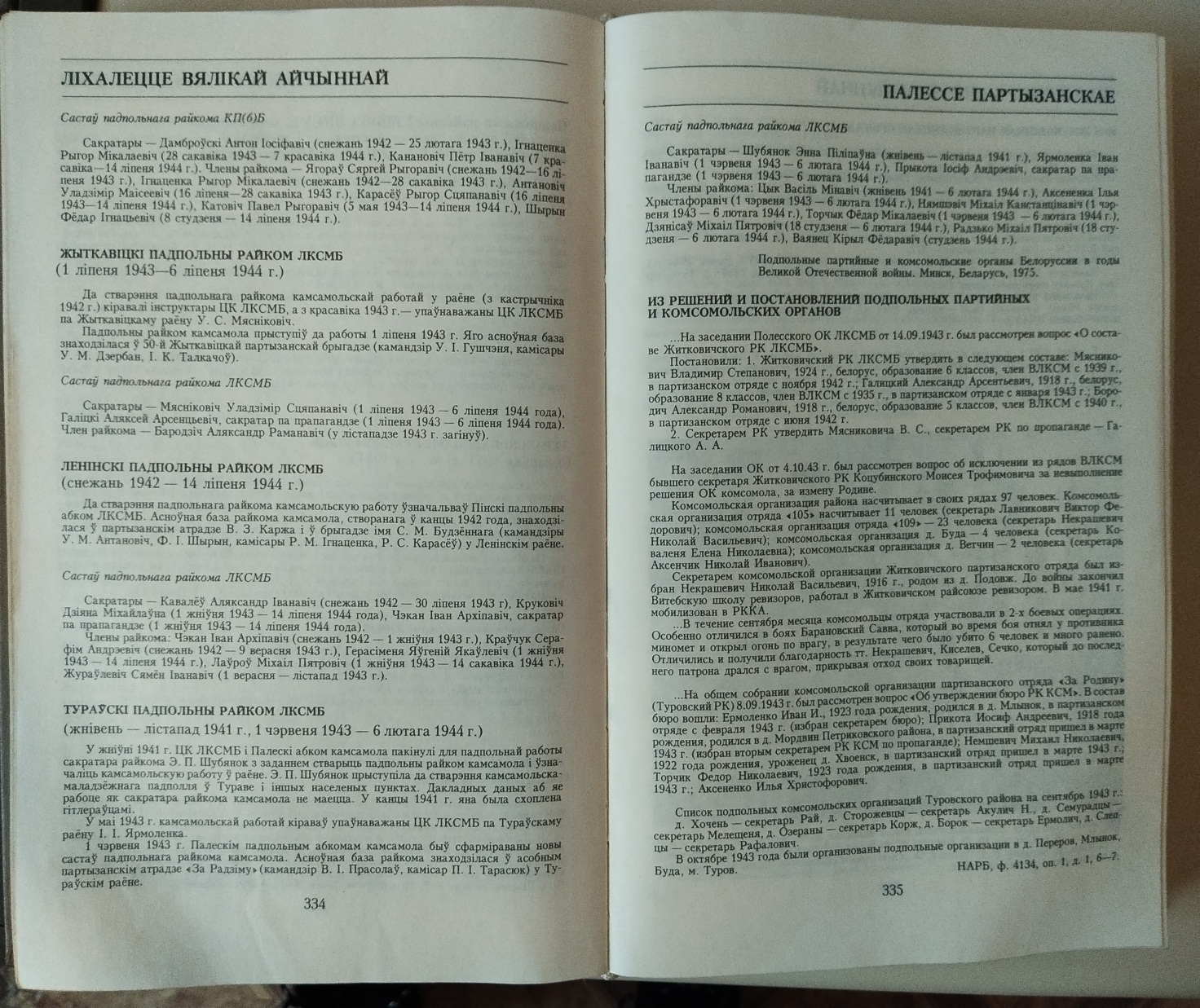

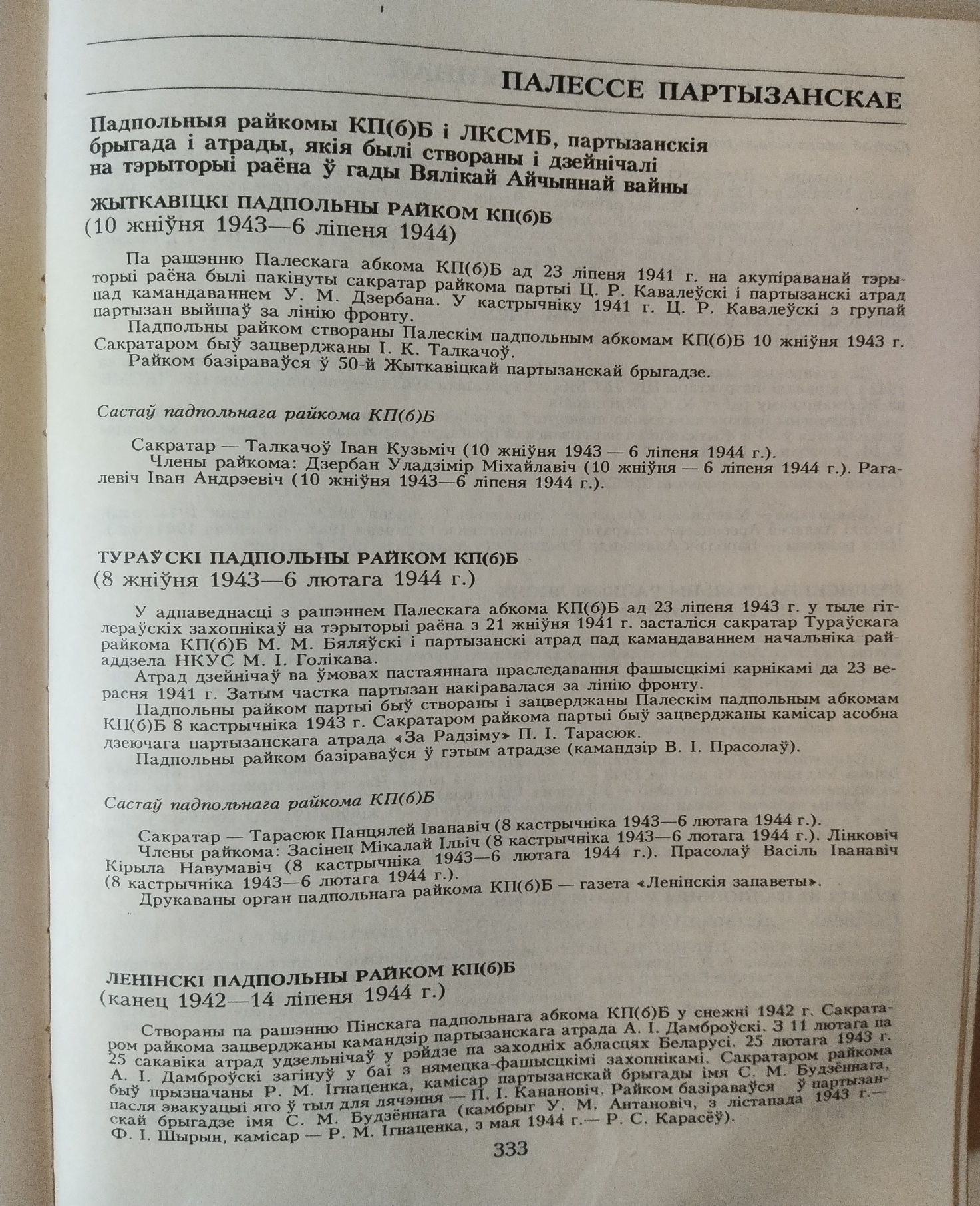

С развитием партизанского движения на оккупированной территории создавались и подпольные партийные органы, которые организовывали и направляли партизанское движение. На территории Житковичского района решением Полесского и Пинского обкомов КП (б)Б были созданы Житковичский, Туровский и Ленинский подпольные райкомы ЦК КП (б)Б и ЛКСМБ, в разное время действовали Минский , Полесский, Пинский обкомы партии. [1, с.333 – 335] (ПРИЛОЖЕНИЕ 5)

Партизанские отряды, 50-я Житковичская партизанская бригада, подразделения, которые действовали на территории Ленинского района в 1943 – 1944 гг. представляла собой нешуточную боевую силу и совершили ряд дерзких операций. Уже весной 1944 г. в бригаде насчитывалось более тысячи бойцов. Яркий пример тому – освобождение еще в сентябре 1942 г. поселка Ленин и возобновление советской власти во всем районе. В феврале 1943 г. каратели жестоко отмстили местному населению за свое поражение и бессилие перед партизанами Пинского объединения В.З.Коржа. В ночь 23 октября 1943 г. партизанский отряд «За Родину» вместе с партизанами Лельчицкой бригады заняли Туров, но утром были вынуждены оставить поселок.

С марта до ноября 1942 г. в Житковичах действовало партийно-комсомольское подполье, которым руководил Е.Я.Горов. В борьбе с немецко-фашистскими оккупантами погибли члены подпольной группы И.К.Барабаш, Е.Я. и И.Е.Горовы, Ф.Детковский, П.М.Корж, Я.С.Матвеец, И.В.Матюнин, С.Я Хомченко, Г.А.Цигикало, В.Г. и М.Г. Ярмош, Фетисов.

Вторая подпольная патриотическая группа в Житковичах действовала с июля 1941 г. до освобождения поселка от немецко-фашистских захватчиков. Руководил ею Л.С.Головач, после его гибели в июле 1943 г – М.Ф.Бандюк. В борьбе с врагами погибли активные члены группы М.П.Савчиц, М.И.Ивашкевич, его дочери Мария и Нина.

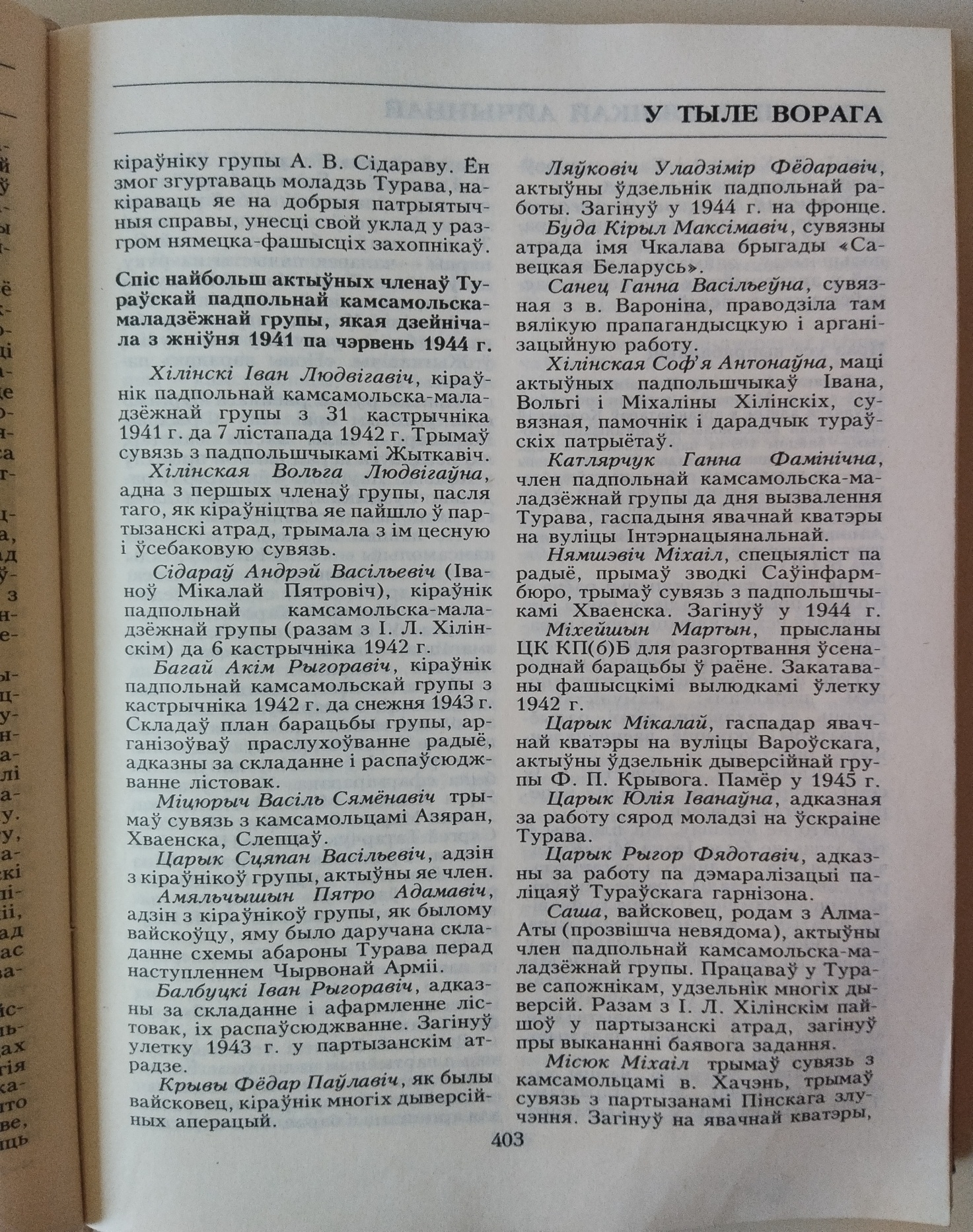

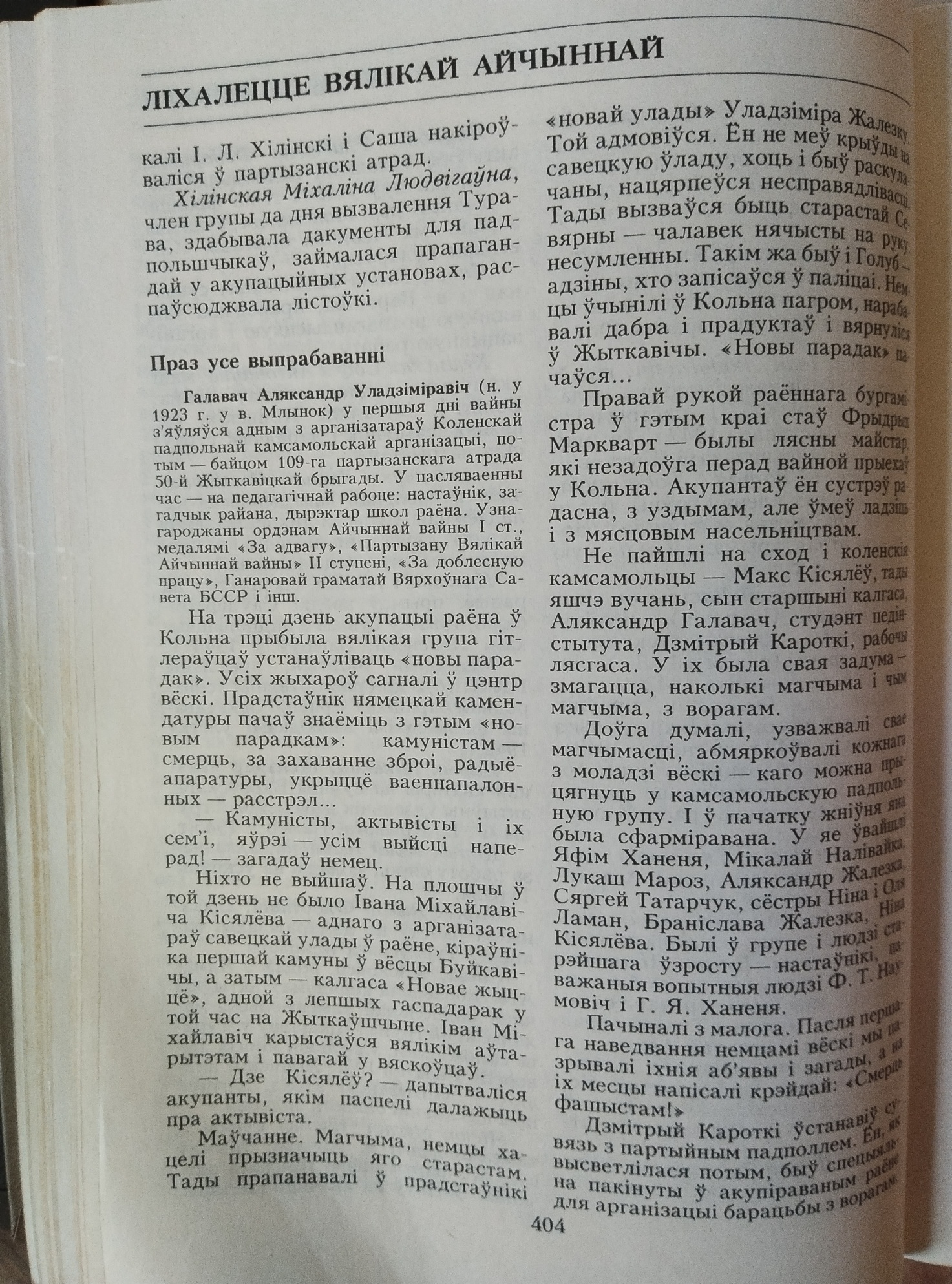

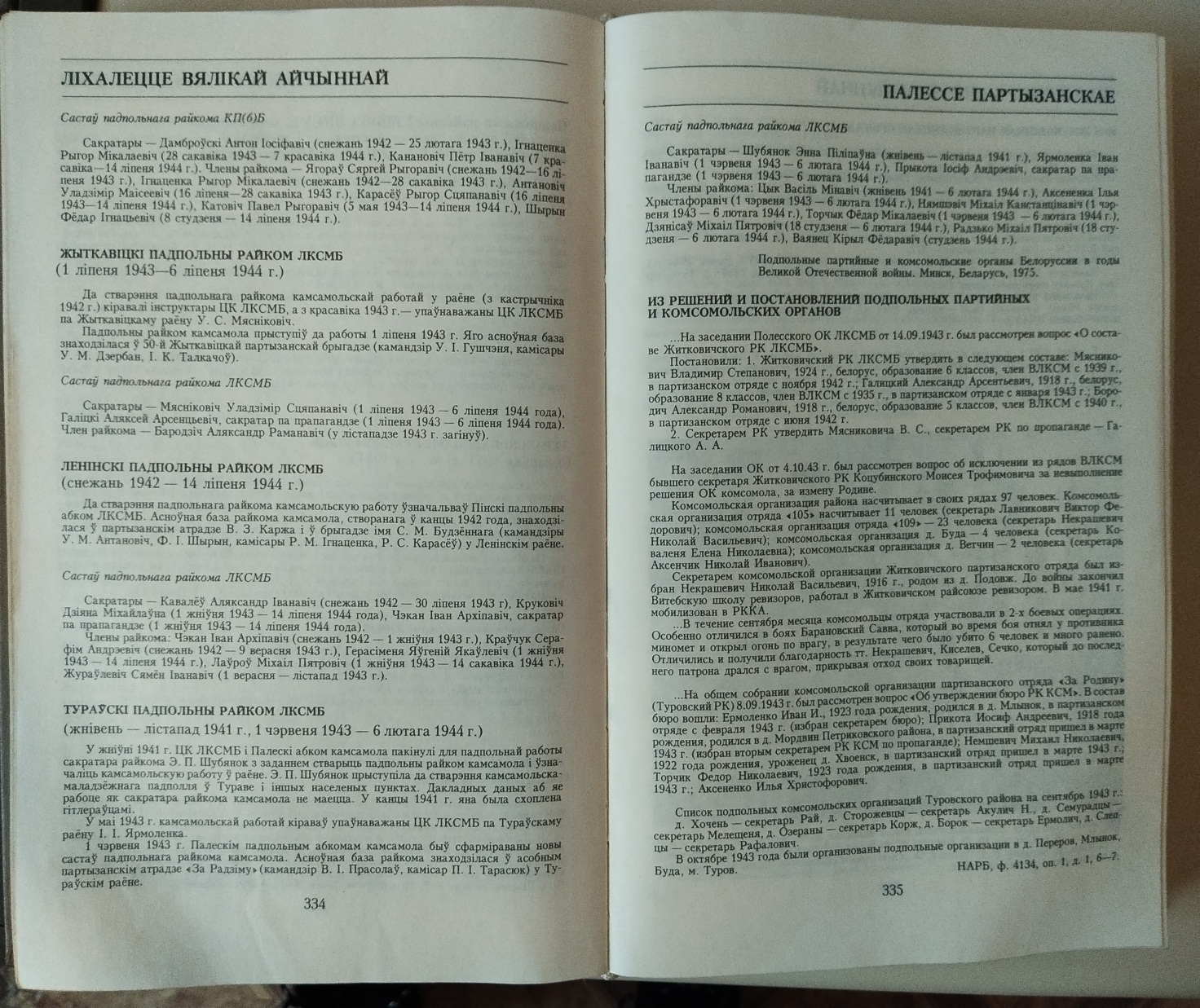

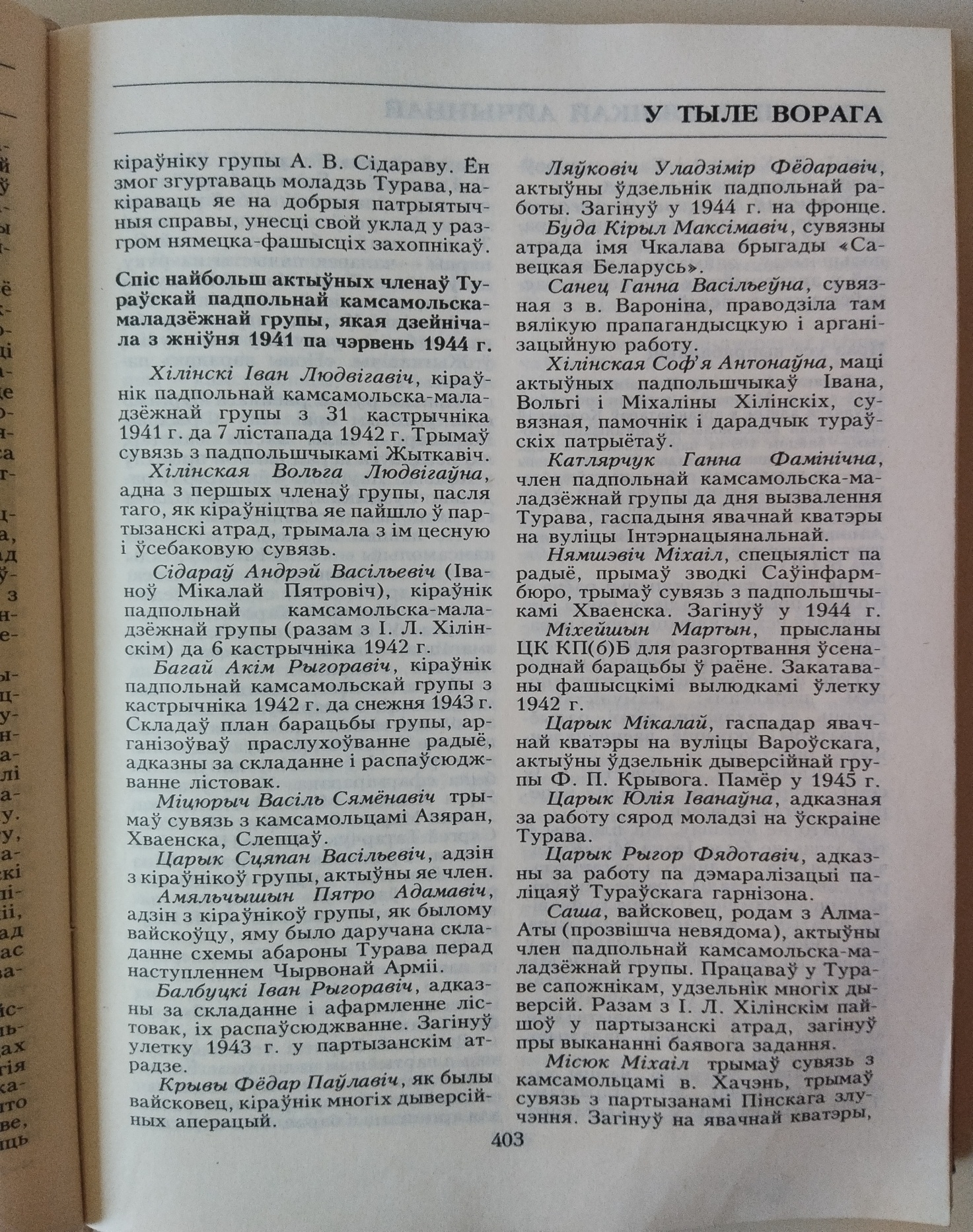

В Турове активные участники антифашистской подпольной группы с октября 1941 г. по июль 1944 г., которой руководили И.Л.Хилинский, потом А.В.Сидоров, А.Г.Багай и С.В.Царик (ПРИЛОЖЕНИЕ 6), в 1942 г. взорвали автомашину с врагами, уничтожили около 300 метров связи, сожгли цистерну с топливом, а летом 1943 г. уничтожили здание полиции и комендатуры в Турове. Перед освобождением городского поселка подпольщик П.А.Амельчишин сложил схему обороны врага, а А.В.Санец передала ее партизанам. [1, с.403]

Издавалась газета Туровского подпольного райкома КП (б)Б «Ленинские заветы». Каждый номер с большим интересом встречали партизаны, где находили материалы о боевых делах товарищей, положении на фронте, жизни тыла. Во многом благодаря агитации со страниц газеты была сорвана заготовка сельскохозяйственных продуктов осенью 1943 г.: с 300 т. хлеба и 500 т. Картошки оккупанты вывезли только 24 т. хлеба. [1, с.380]

В связи с ростом партизанских отрядов и созданием новых подпольный райком и командование бригады повсеместно занимались вопросами подбора и расстановки командного и политического состава, уделяли много внимания продуктовому и материальному обеспечению бойцов.

В каждом отряде была организована учеба с личным составом по боевой и политической подготовке. Тех, кто показывал себя более способными, решительными, горели желанием быстрее вступить в борьбу с оккупантами, назначали на командирские должности.

Особенное место в работе райкома партии занимали вопросы продуктового обеспечения отрядов и создание необходимых запасов. В первую очередь перед командованием ставилась задача получить продукты у оккупантов и их помощников. Но это не всегда удавалось. Были разработаны специальные мероприятия по оказанию помощи населению близлежащих деревень, которое проживало в основном в лесу, в проведении посевов яровых и озимых культур. Для этого отряда выделяли лошадей, инвентарь, иногда и семена, а также специальные вооруженные группы партизан, которые помогали населению в посеве и уборке урожая.

Пшеницей и картошкой было обеспечено не только мирное население, но и партизанские отряды. В 1943 – 1944 гг. недостатка хлеба почти не было, но его расходовали очень бережно. Была установлена норма расхода хлеба с расчетом 700 грамм в сутки на человека. В каждом отряде был организован размол зерна и выпечка хлеба.

Иногда были перебои с солью, которую партизаны забирали в вражеских гарнизонах. Когда соли не было, вместо нее употребляли обычные минеральные удобрения, калийную соль. [1, с.341]

Много испытаний выдержали люди на оккупированной территории. Вместе с жителями были сожжены деревни Дяковичи, Повчин, Ельно, Буда, Березняки, Милевичи, Старые Залютичи. Массовые репрессии обрушивались на людей Ленина, Запесочья, Рудни, Ветчина и многих других деревень. Повчин и Запесочье занесены в жалобный список населенных пунктов в Хатыни. За годы войны с немецко-фашистскими захватчиками в Житковичском районе уничтожено 1384 человек. Особенно большие потери понес бывший Ленинский район в результате карательных экспедиций «Гортнунг» в феврале 1943 г., когда только в Ленино фашисты убили 1046 человек, сожгли 350 домов, «Марабу» в мае 1944 г. – тогда в районе шли жестокие бои между карателями и партизанами. [1, с.332]

-

Подвиги и судьба партизана Климовича Николая Павловича - жителя д.Малешев

Мы знаем по сбивчивым, трудным рассказам

О горьком победном пути,

Поэтому должен хотя бы наш разум

Дорогой страданья пройти.

Ю. Поляков

Всё дальше в глубь истории уходят героические и трагические события Великой Отечественной войны, но живут в памяти народной имена тех, кто ценой своей жизни отстоял честь, свободу и независимость нашей Родины и спас человечество от фашистского порабощения. Память о понесенных жертвах и героизме, проявленном всем народом и в частности нашими земляками, продолжает тревожить наши сердца. Особенно интересует нас партизанское движение в д.Малешев в годы Великой Отечественной войны.

Были ли в деревне Малешев партизаны и члены подпольных организаций?

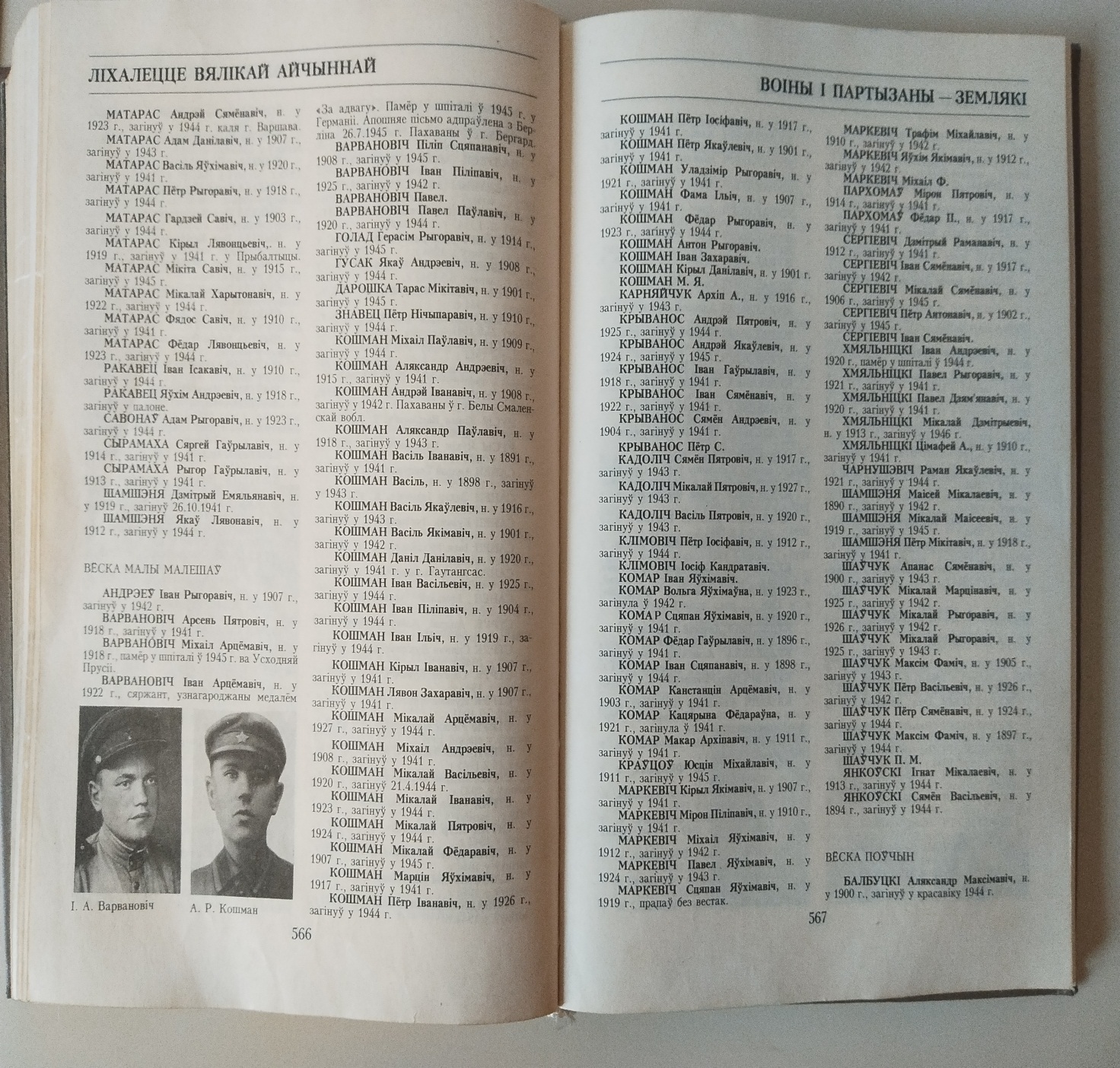

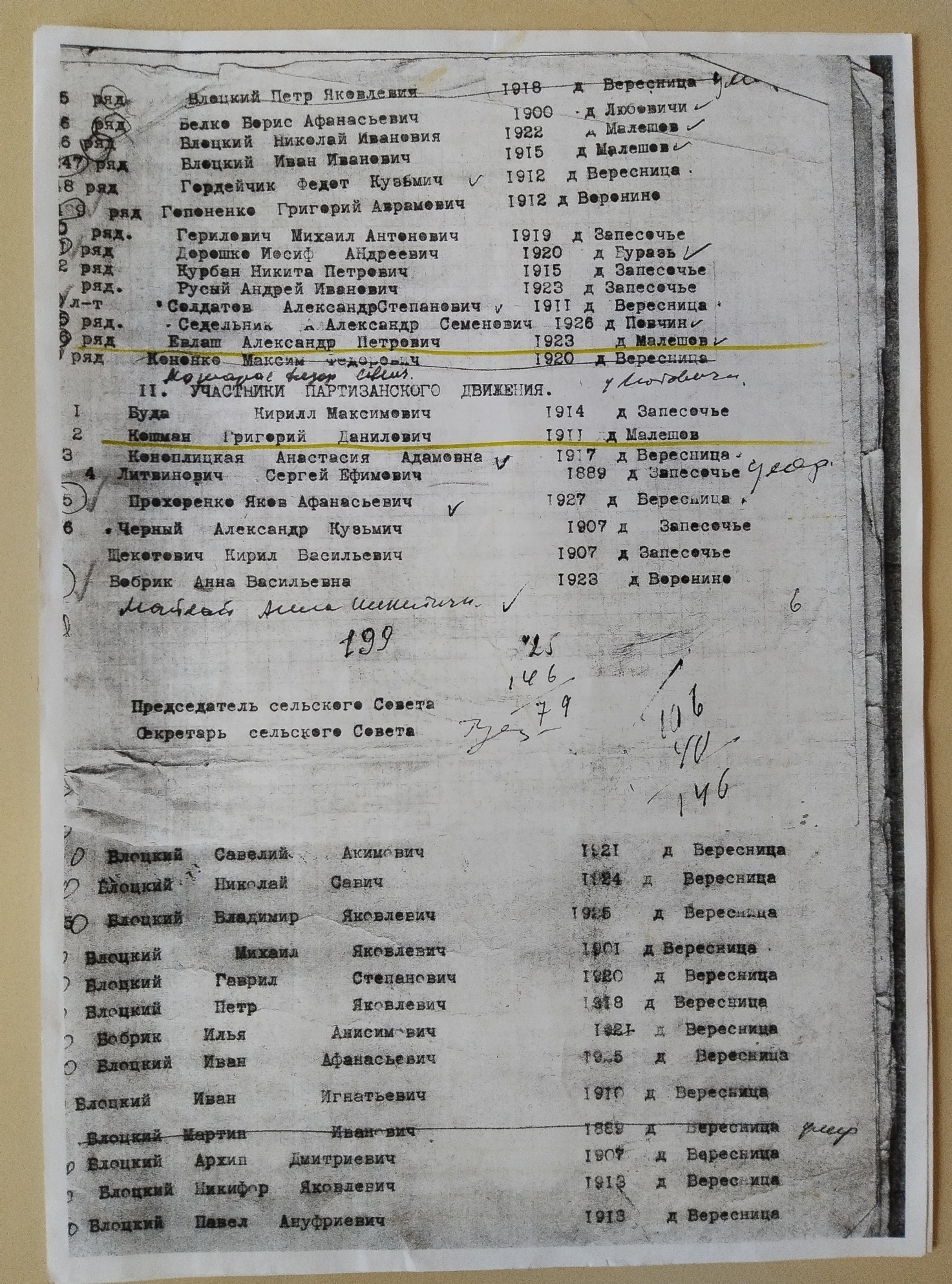

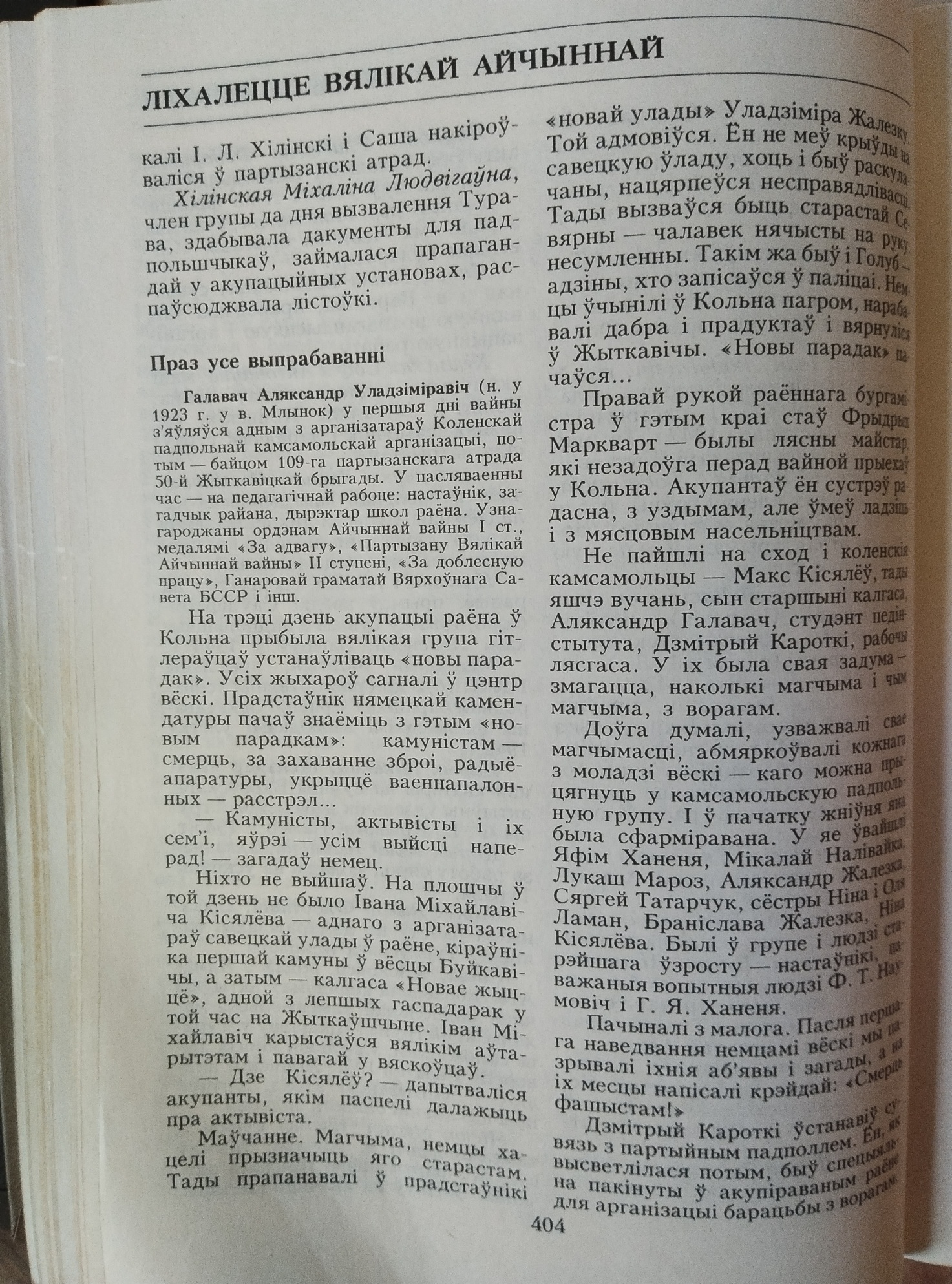

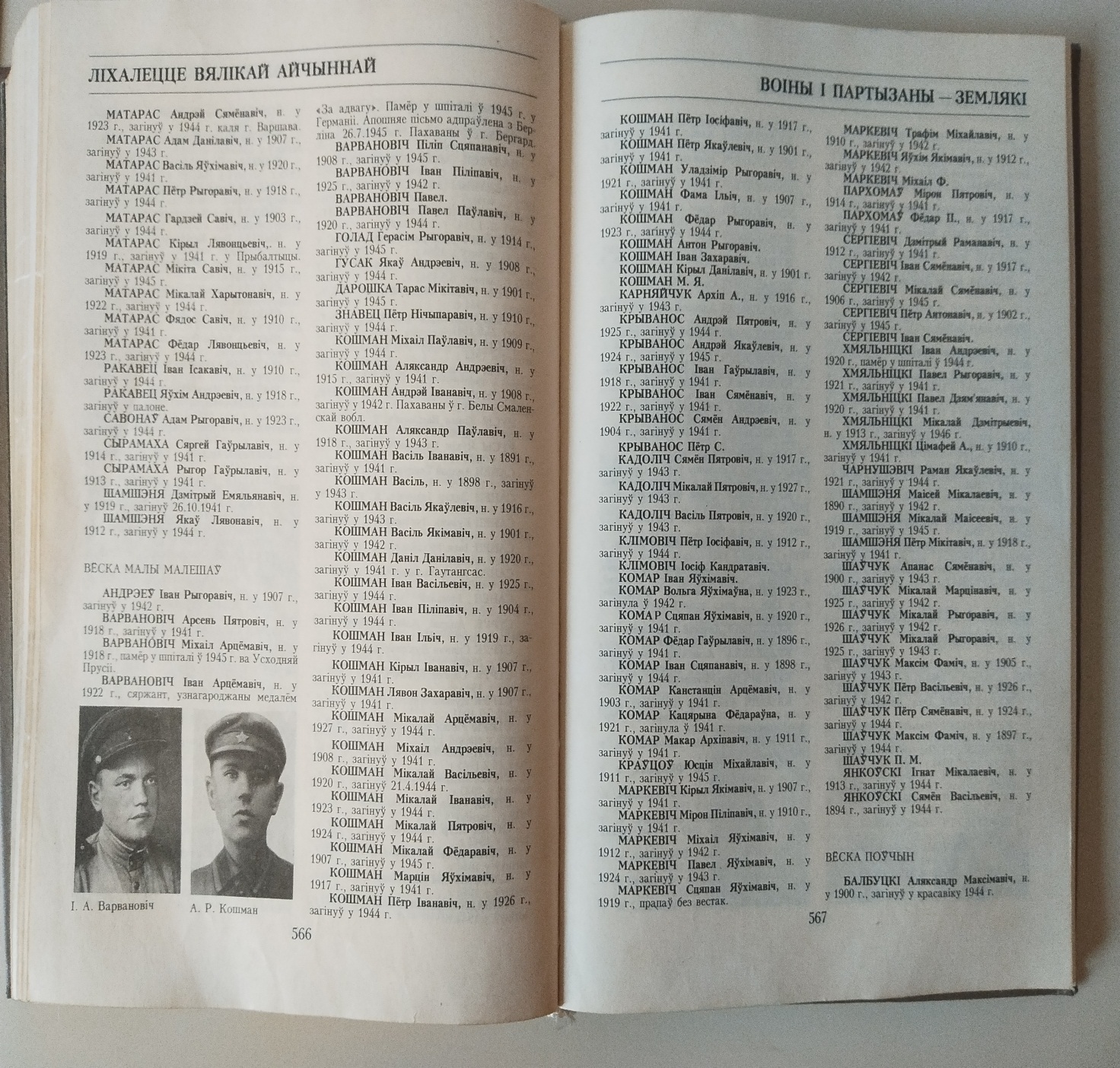

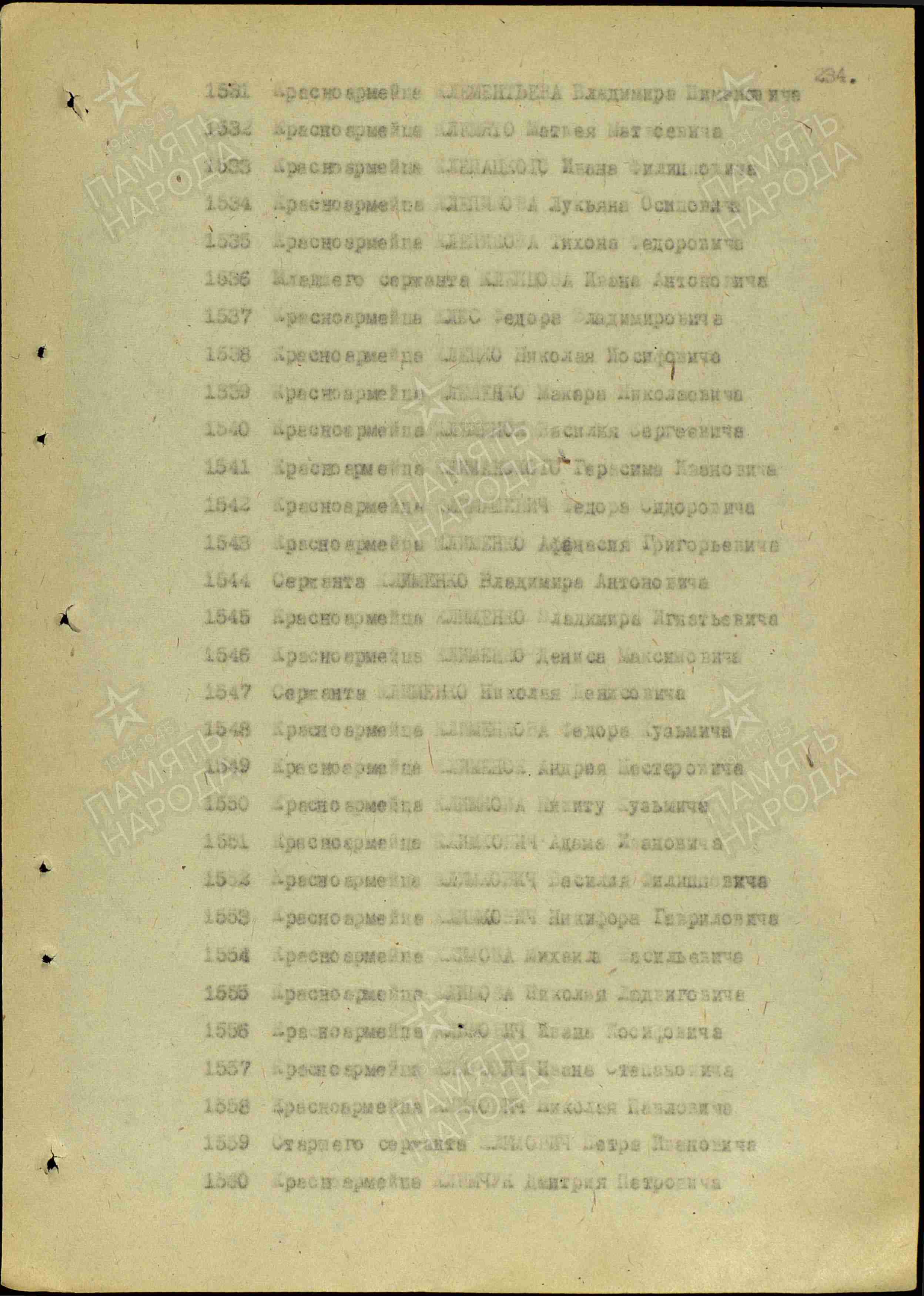

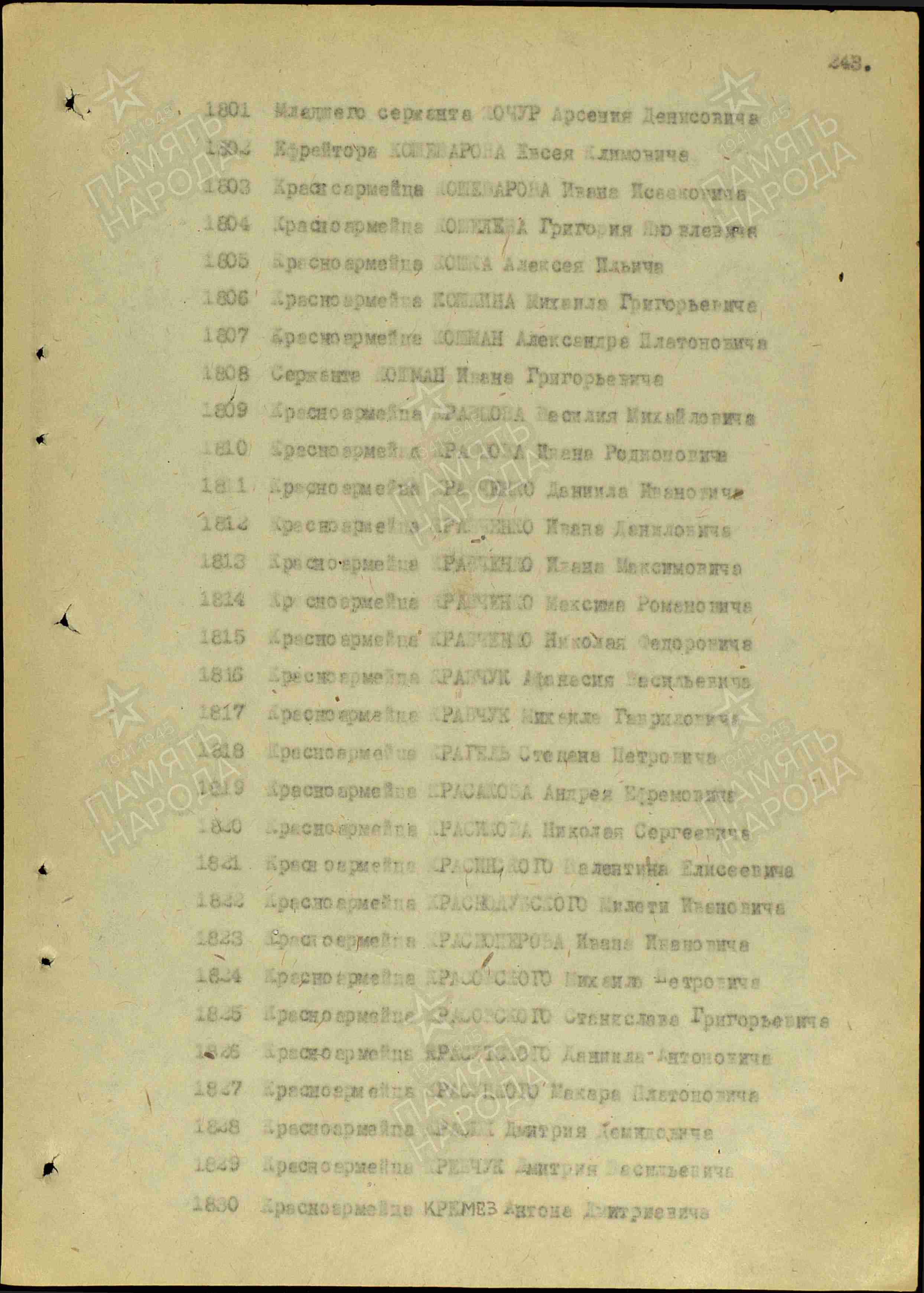

Да, были. В книге «Память» есть сведения о воинах и партизанах-земляках, где мы насчитываем 99 человек. [1, с.566 – 567] (ПРИЛОЖЕНИЕ 7)

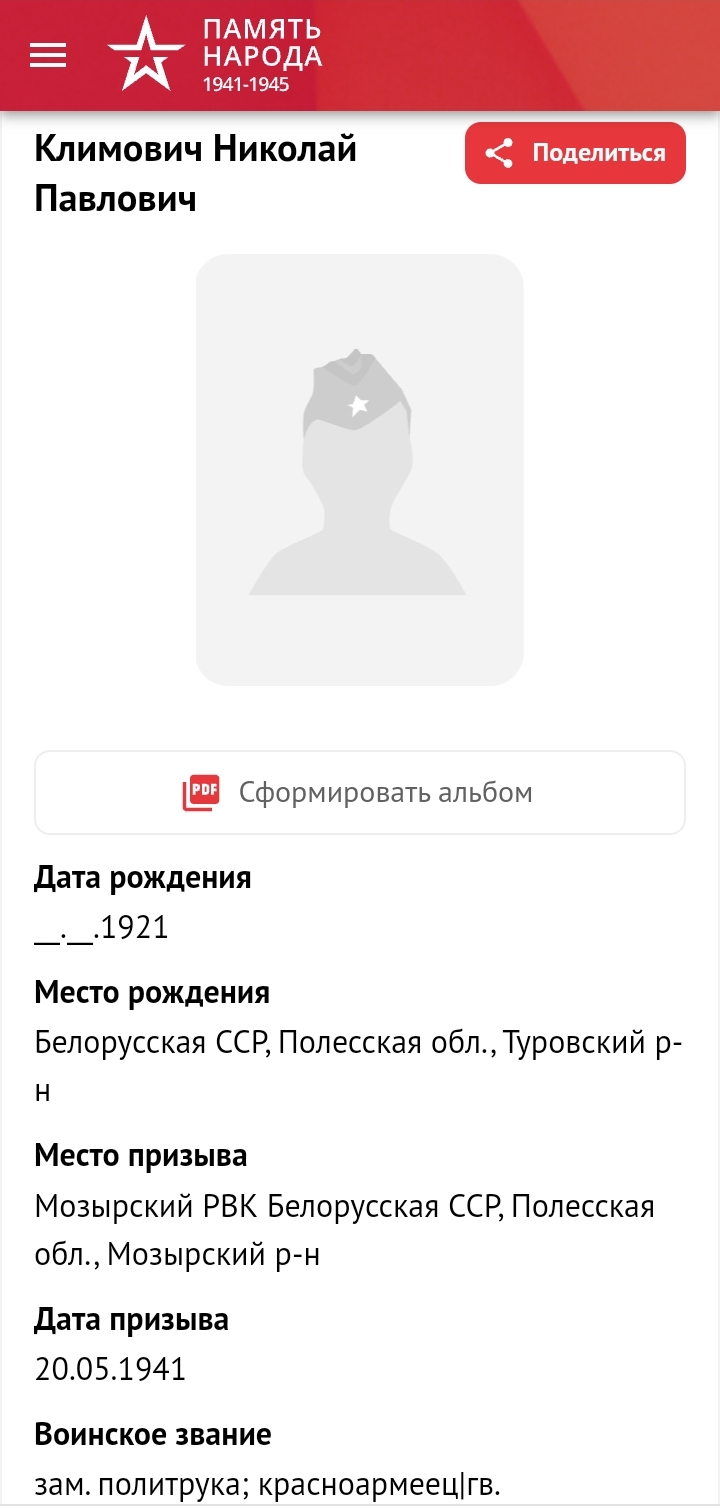

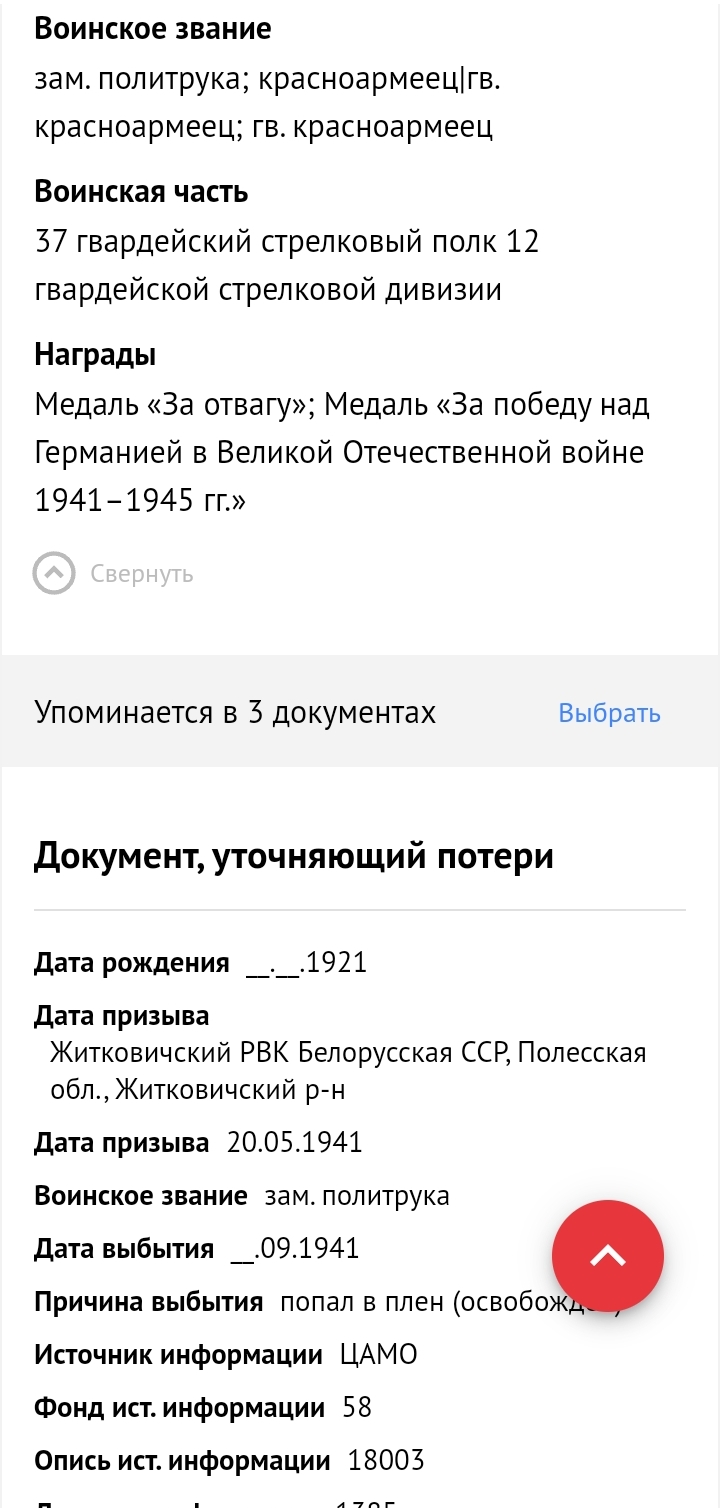

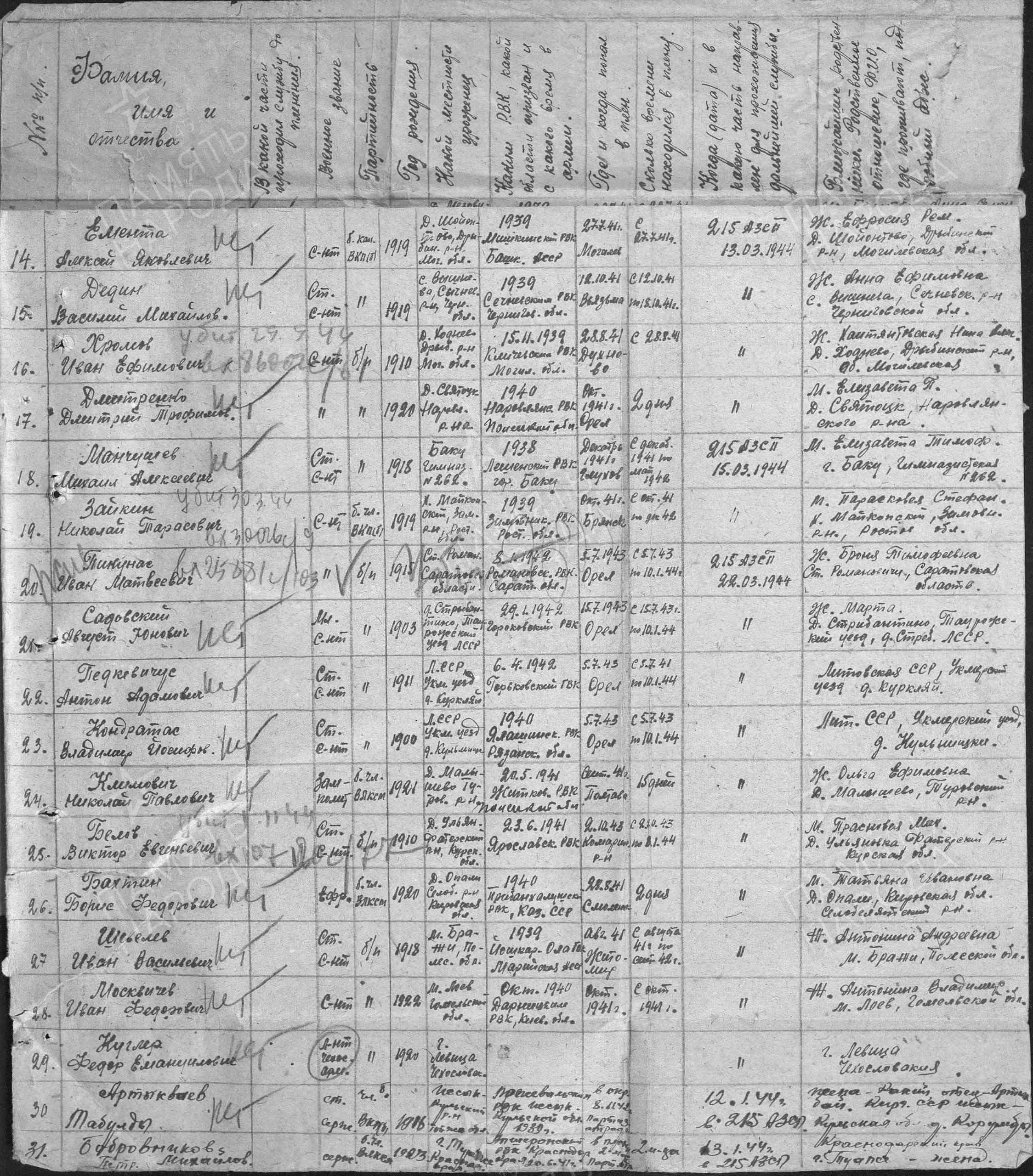

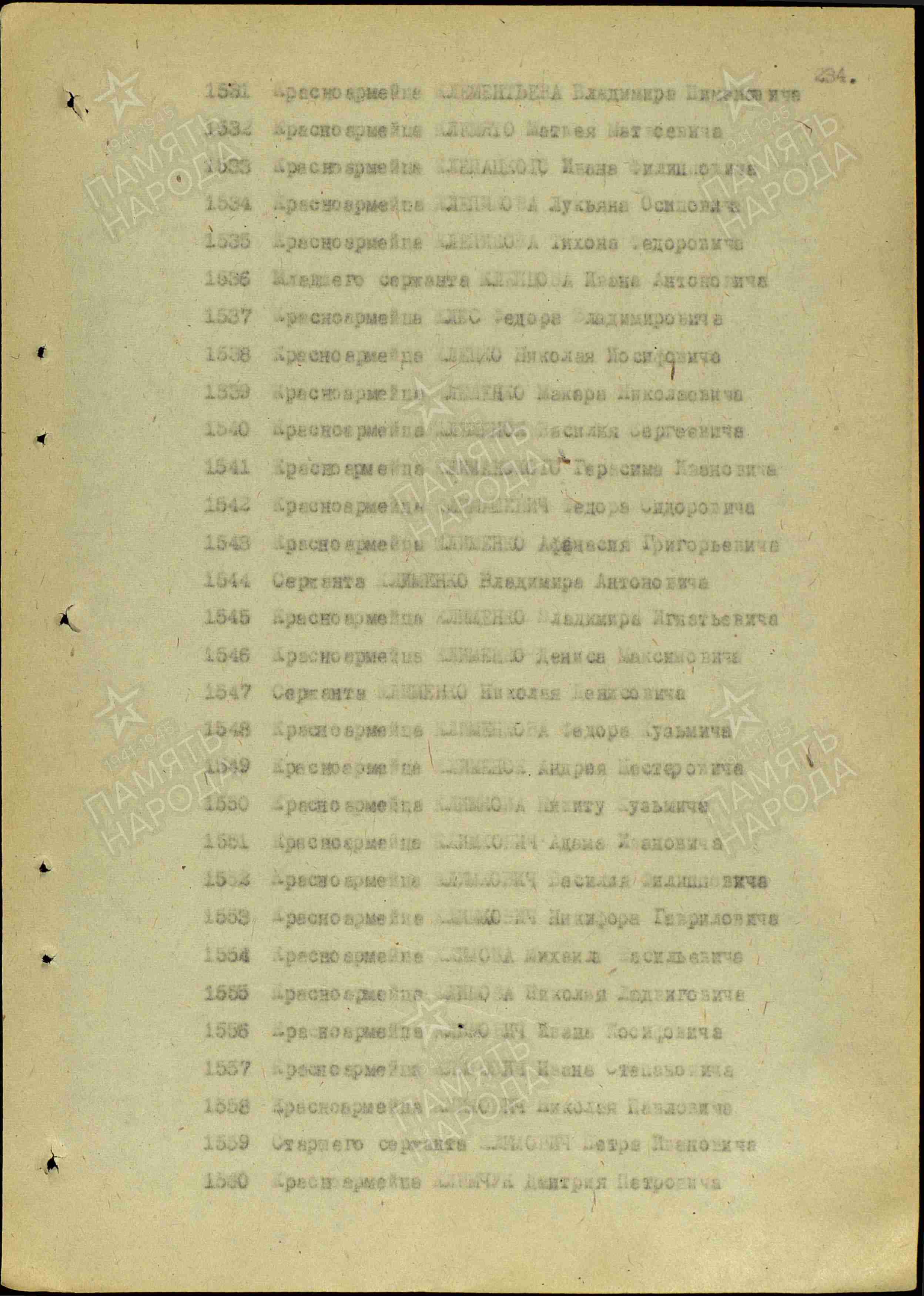

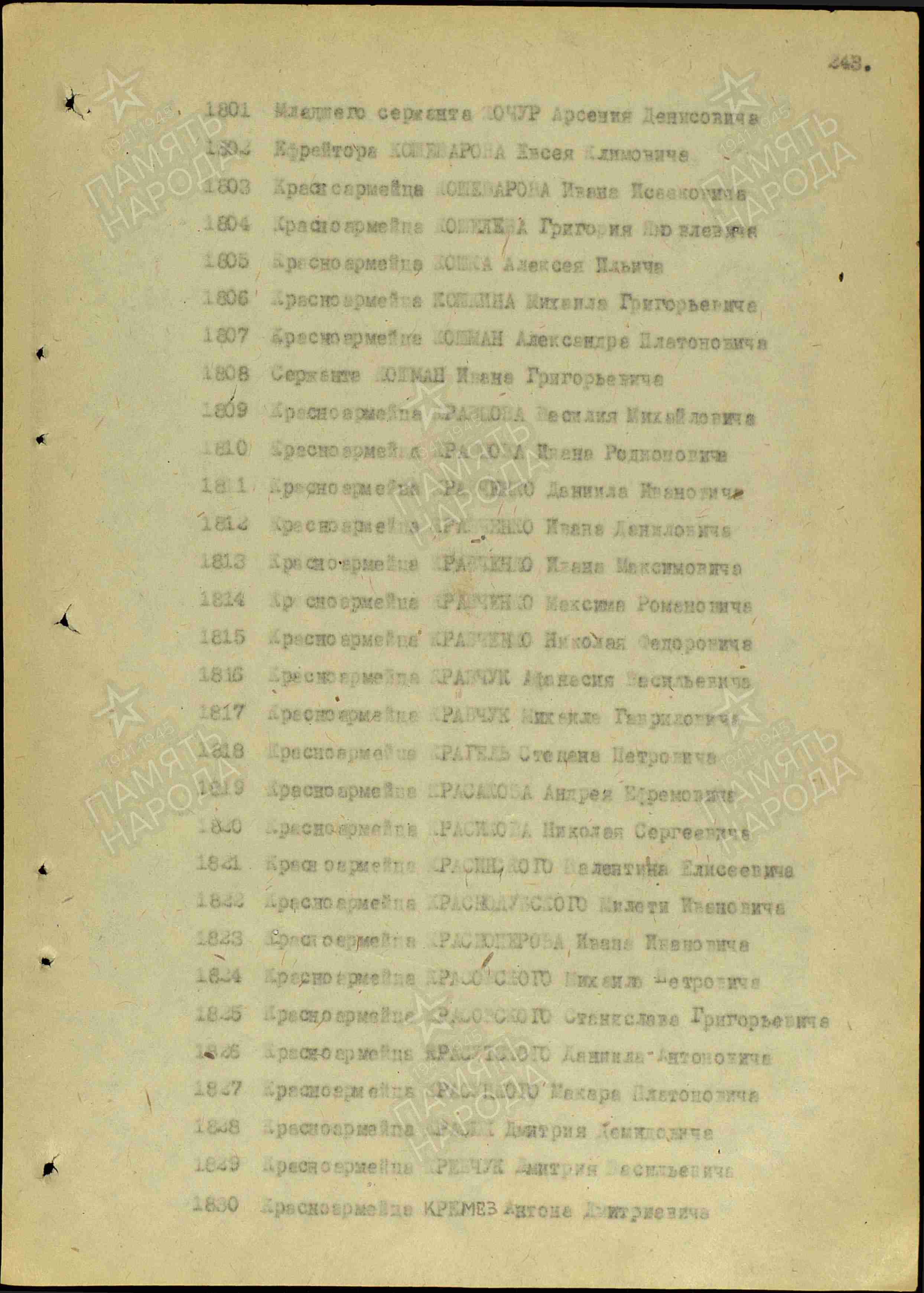

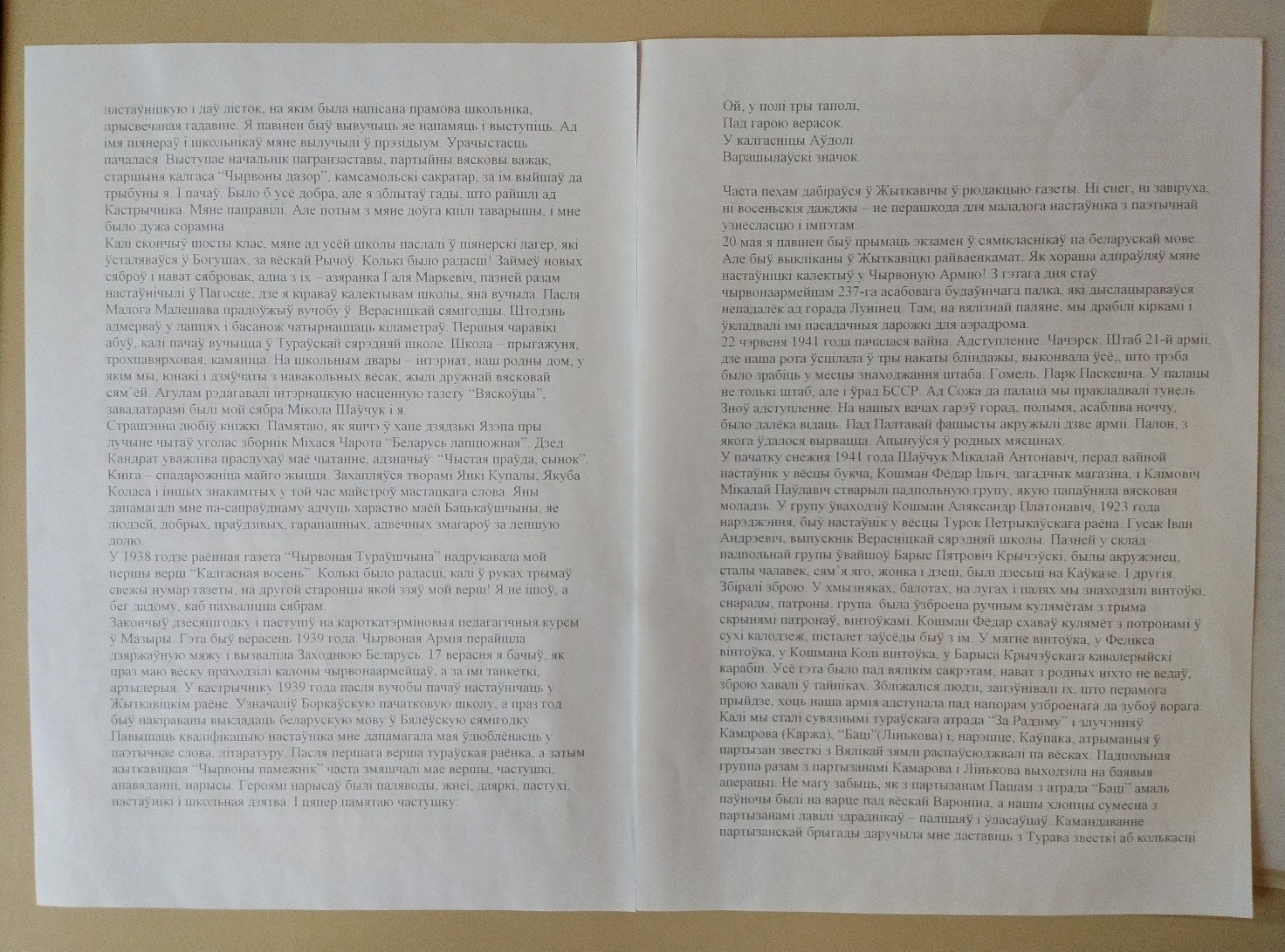

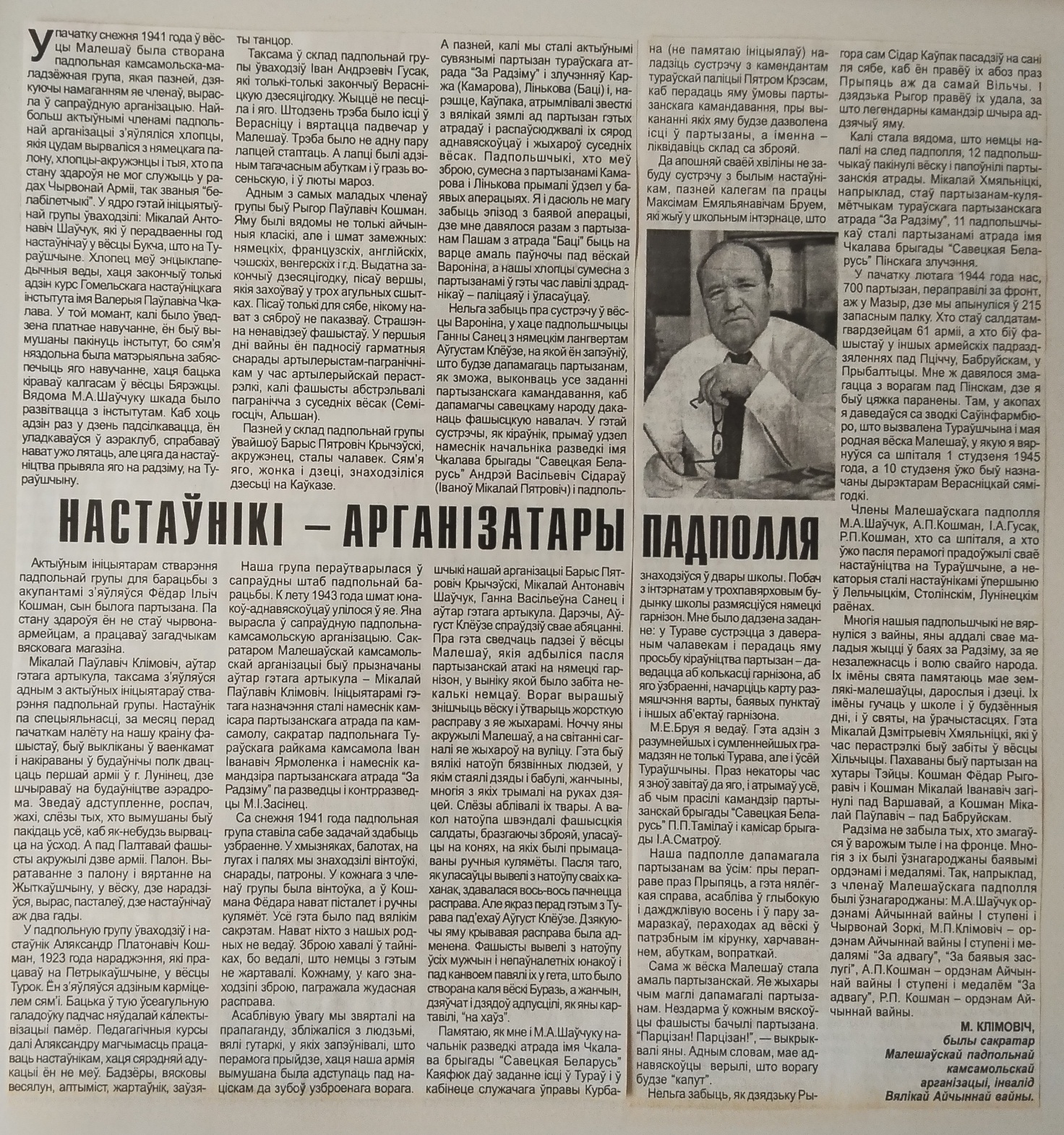

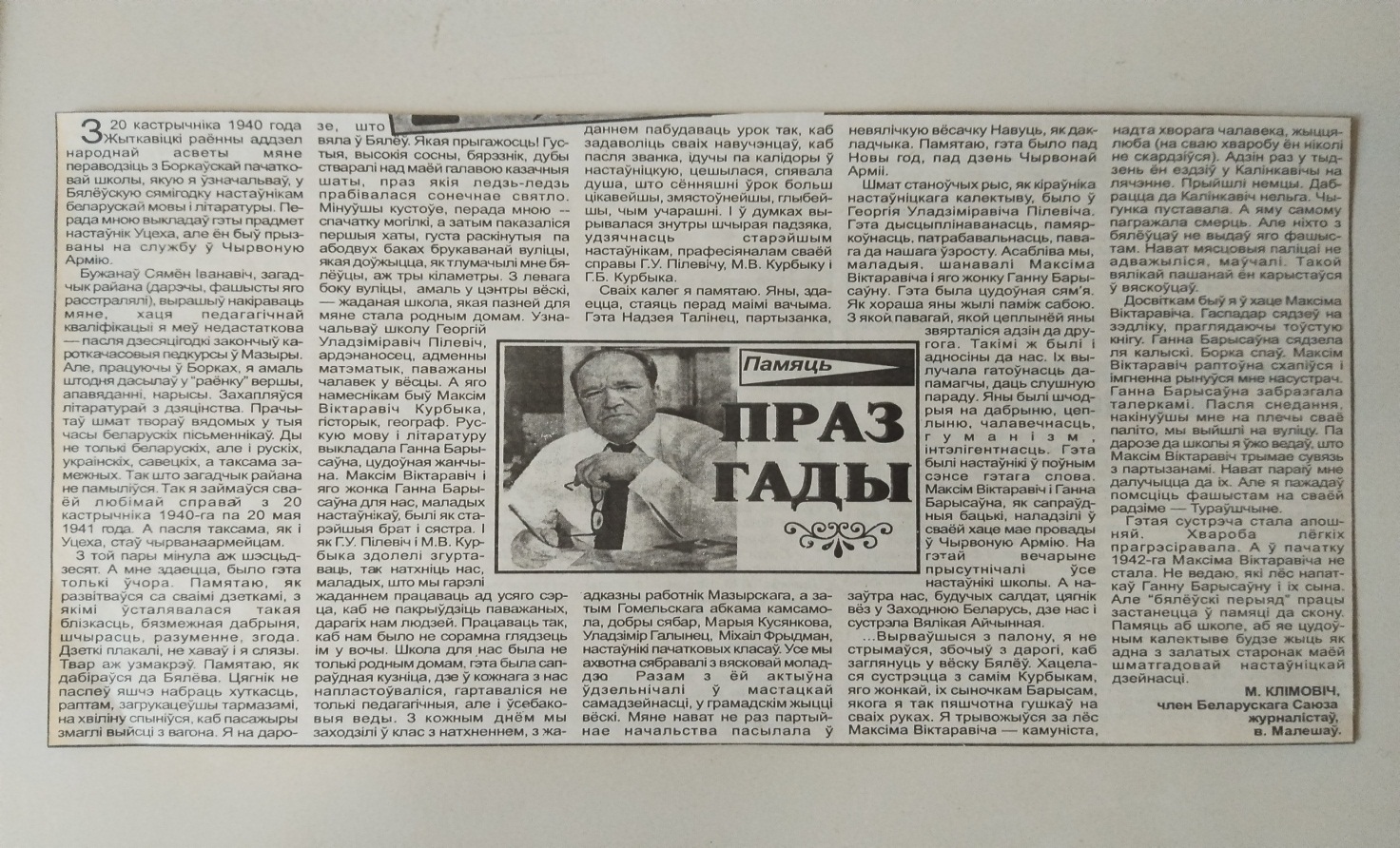

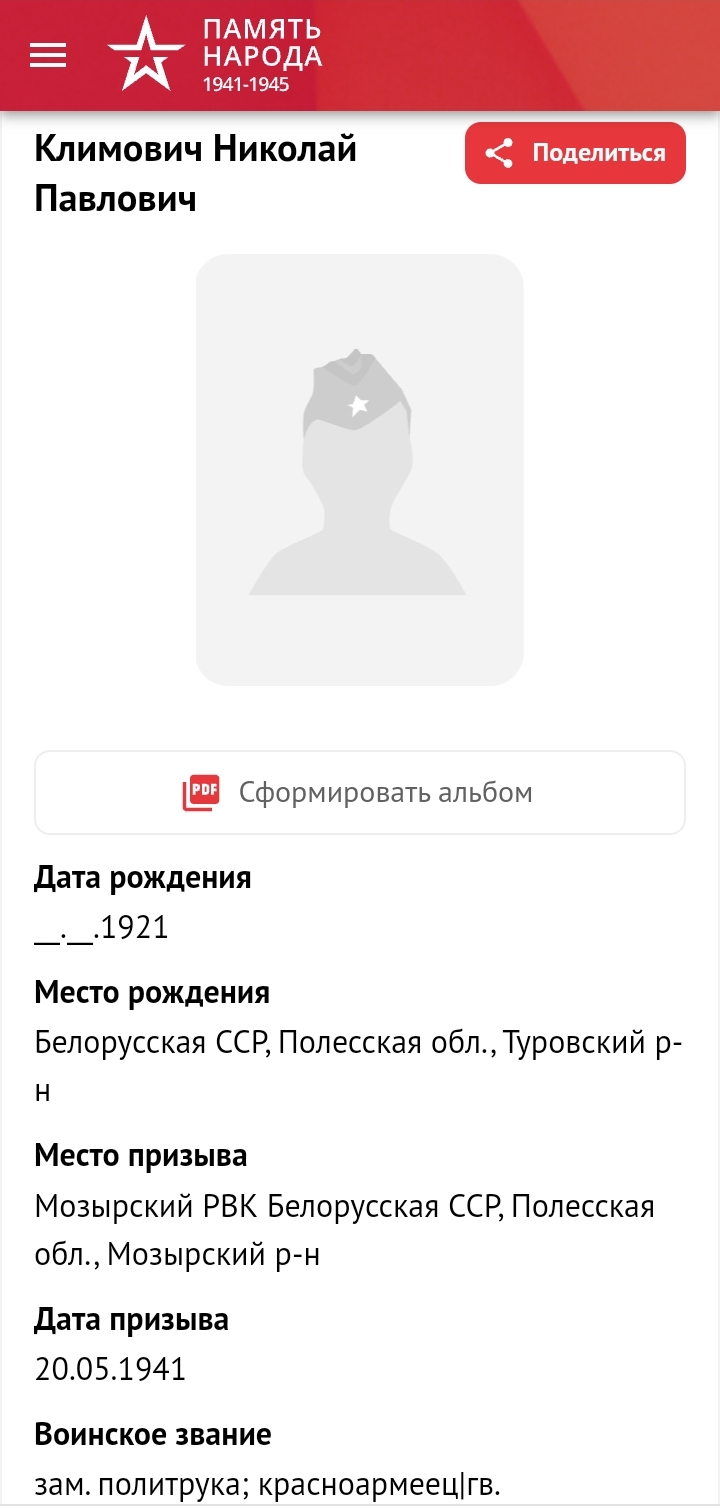

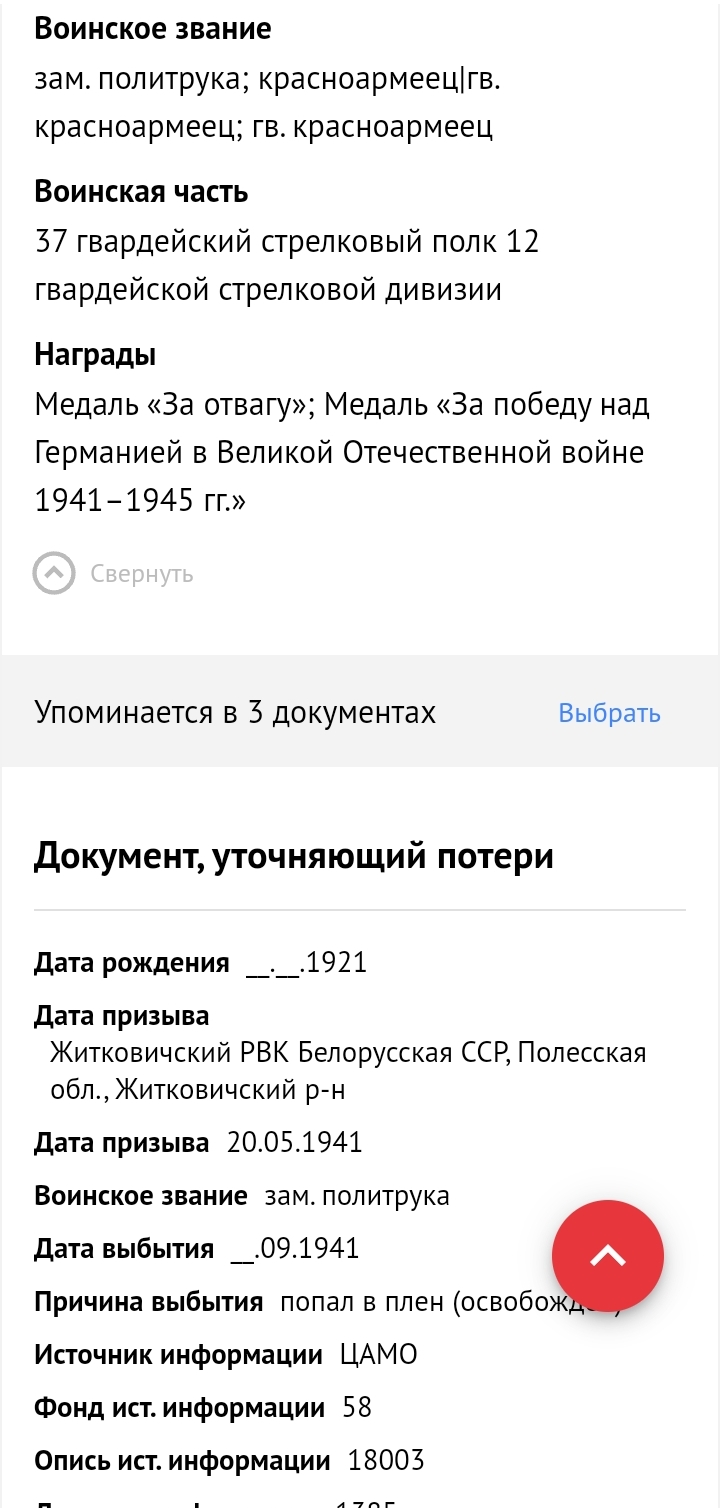

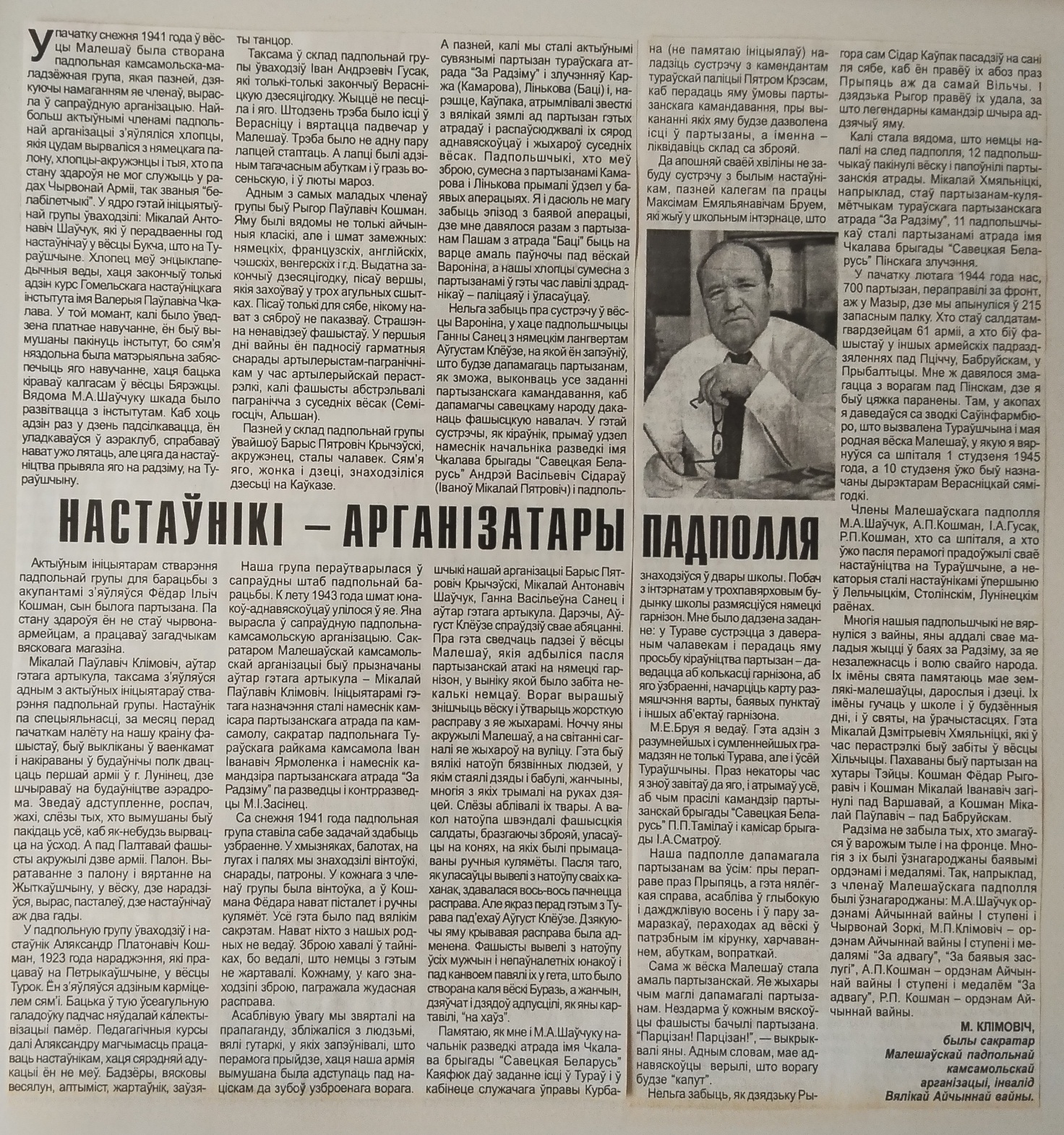

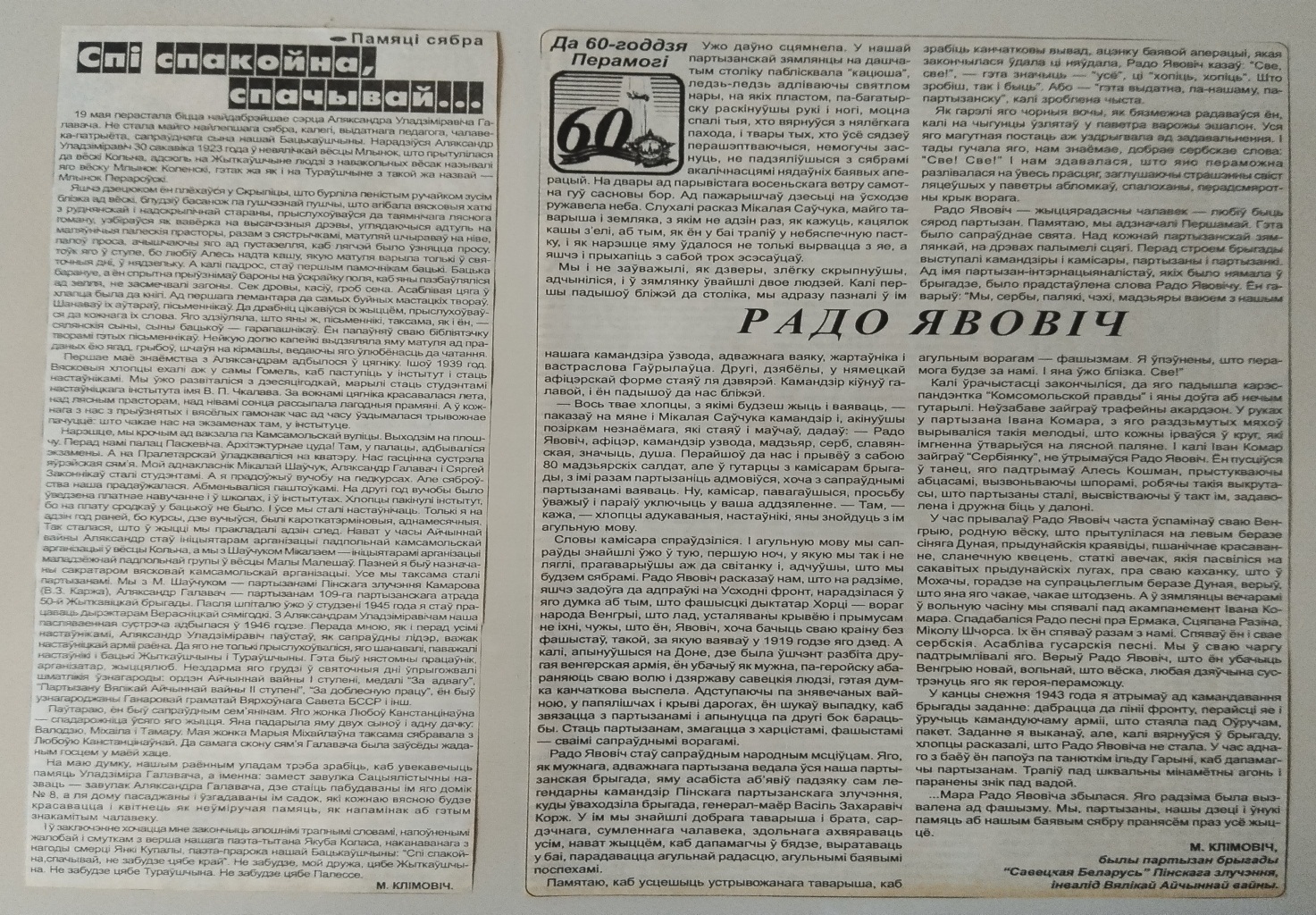

Изучая информацию портала «Память народа», находим имя ветерана Великой Отечественной войны, бывшего партизана бригады «Советская Беларусь» Пинского соединения, бывшего секретаря Малешевской подпольной комсомольской организации, ветерана педагогического труда, члена Белорусского Союза журналистов Климовича Николая Павловича. (ПРИЛОЖЕНИЕ 8)

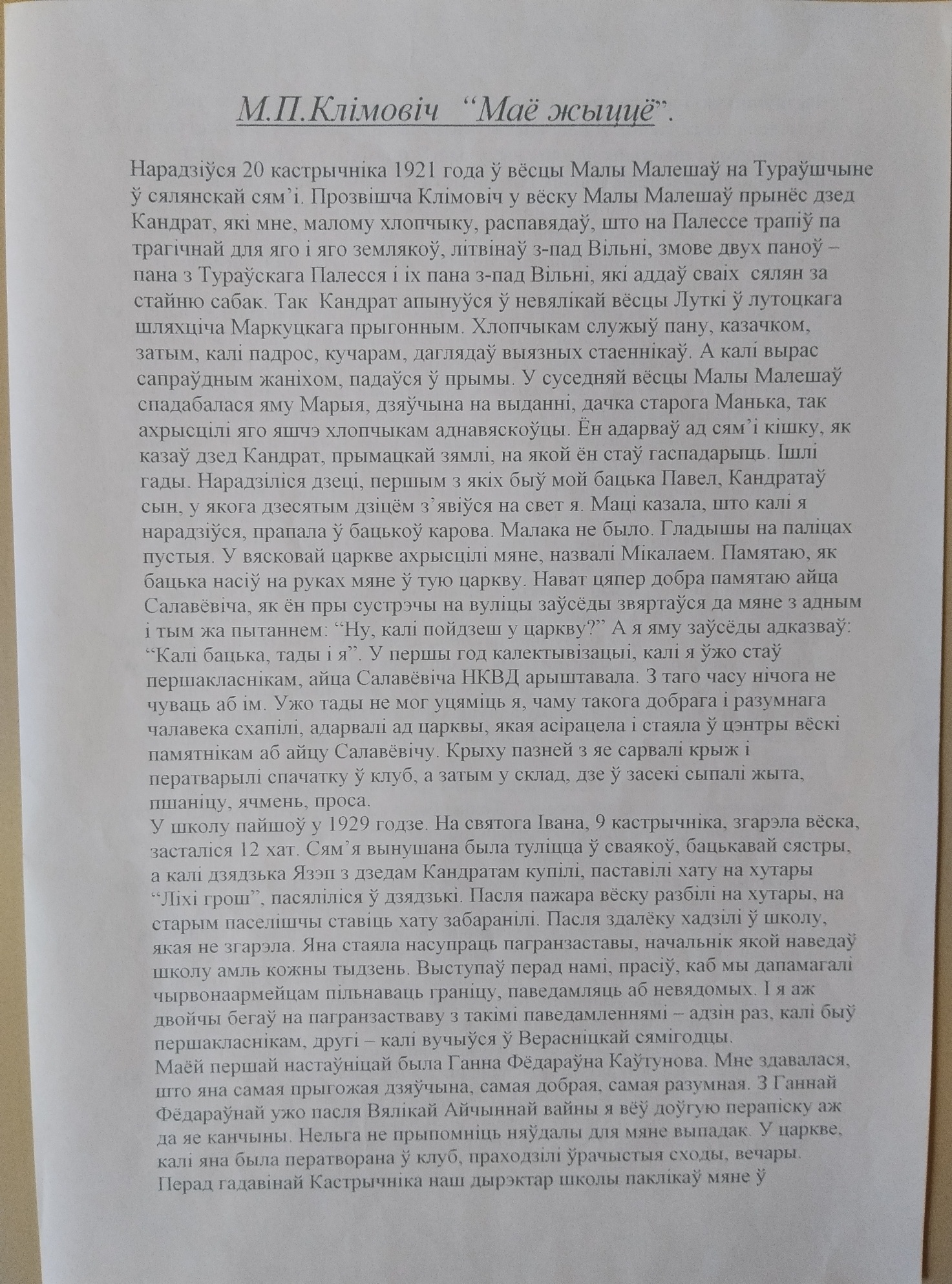

В нашем учреждении сохранился уникальный документ – эссе самого Николая Павловича. Родился 20 октября 1921 года в деревне Малый Малешев на Туровщине в крестьянской семье. Фамилию Климович в деревню принес дед Кондрат, который рассказывал маленькому мальчику Коле, что на Полесье попал по трагической для него и его земляков, литвинов из-под Вильни, сговору двух панов – пана Туровского Полесья и их пана из-под Вильни, который отдал своих сельчан за стаю собак. Так Кондрат очутился в небольшой деревне Лутки у лутоцкого дворянина Маркуцкого крепостным. Мальчик служил пану, казакам, затем подрос, стал кучером, заботился об иногородних жителях. А когда вырос, стал настоящим женихом, пошел в примы. В соседней деревне Малый Малешев ему понравилась девушка Мария, дочь старого Манька, как окрестили его еще мальчуганом односельчане. Он подарил Кондрату кусок земли, на которой он и стал хозяйничать. Шли годы, родились дети. Первым родился отец Николая Павел, а Николай у Павла уже был 10-ым ребенком.

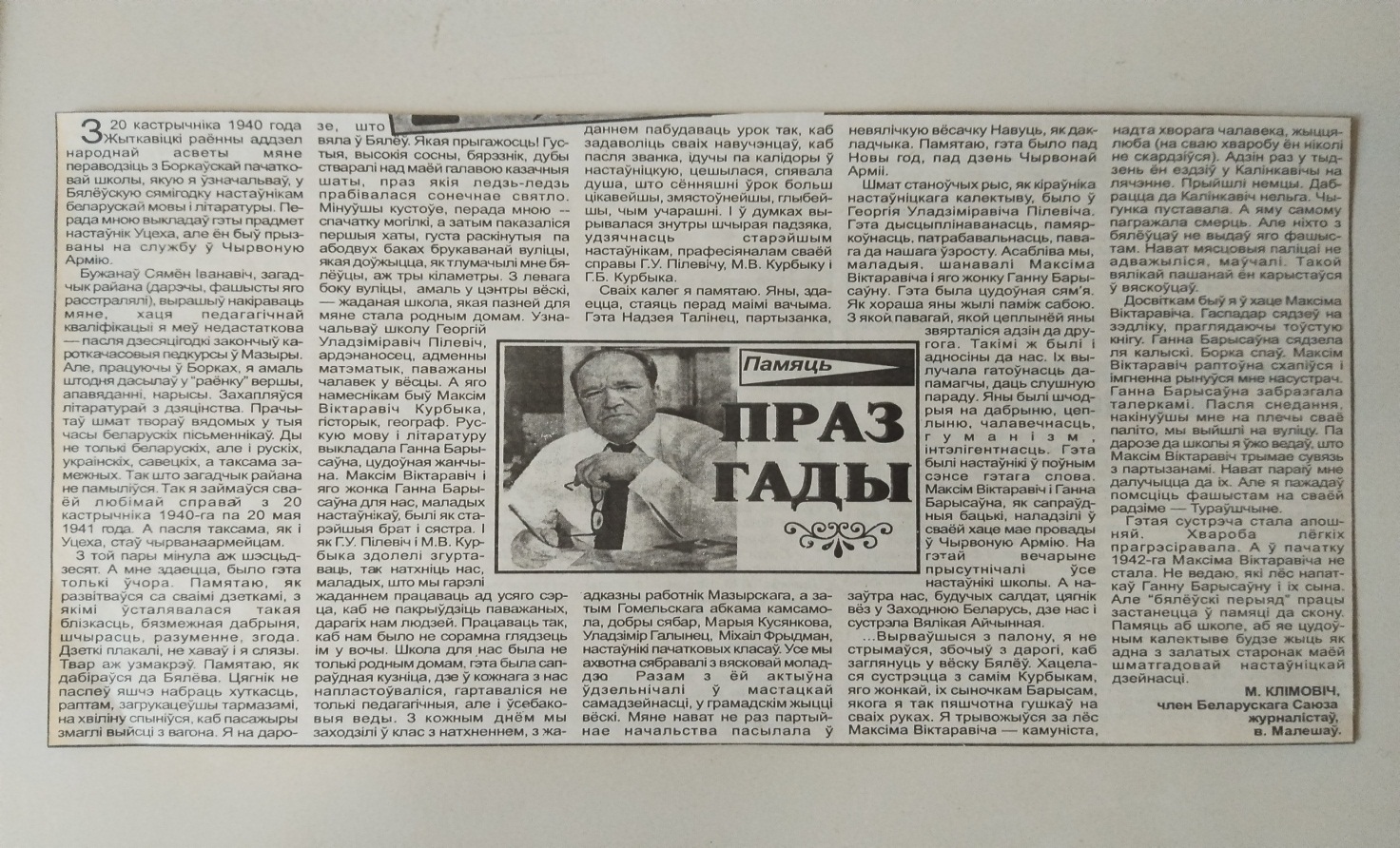

В школу пошел в 1929 г. После Малого Малешева продолжил обучение в Вересницкой семилетке, а затем в Туровской средней школе.

В 1938 году районная газета «Красная Туровщина» напечатала первое стихотворение «Колхозная осень».

Закончив десятилетку, в сентябре 1939 г. поступил на кратковременные педагогические курсы в Мозырь. Красная Армия в это время перешла государственную границу и освободила Западную Беларусь. В октябре 1939 г. после учебы начал свою педагогическую деятельность в Житковичском районе. Вначале руководил Борковской начальной школой, а через год был отправлен преподавать белорусский язык в Белевскую семилетку. После первого стихотворения районная газета, а затем и житковичская «Красный пограничник» часто печатала его стихотворения, частушки, рассказы и эссе. (ПРИЛОЖЕНИЕ 9)

В мае 1941 г. пошел служить в ряды Красной Армии (237 особый строительный полк), где и застала его война. Попал в плен, освободился и вернулся в родную деревню.

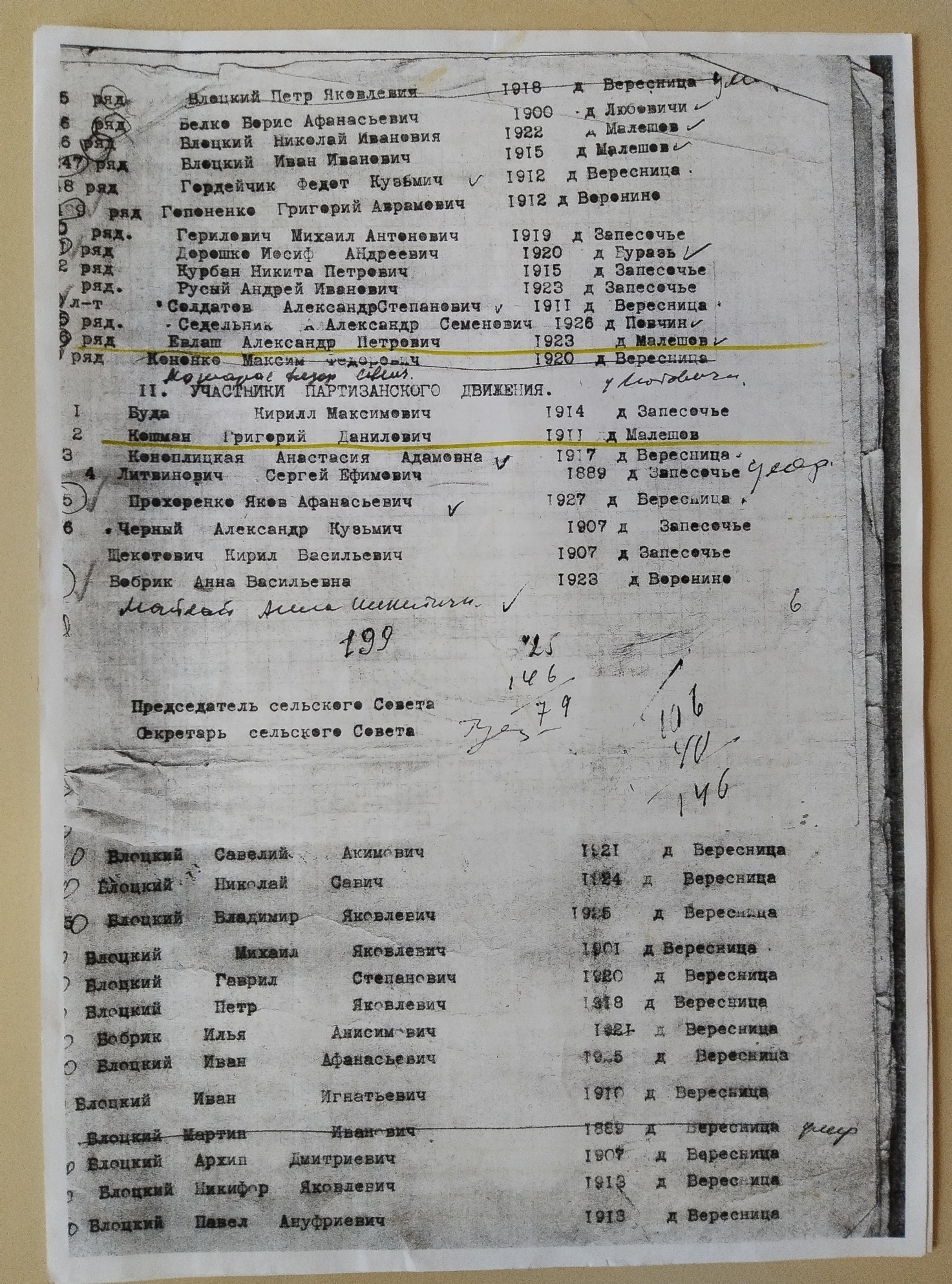

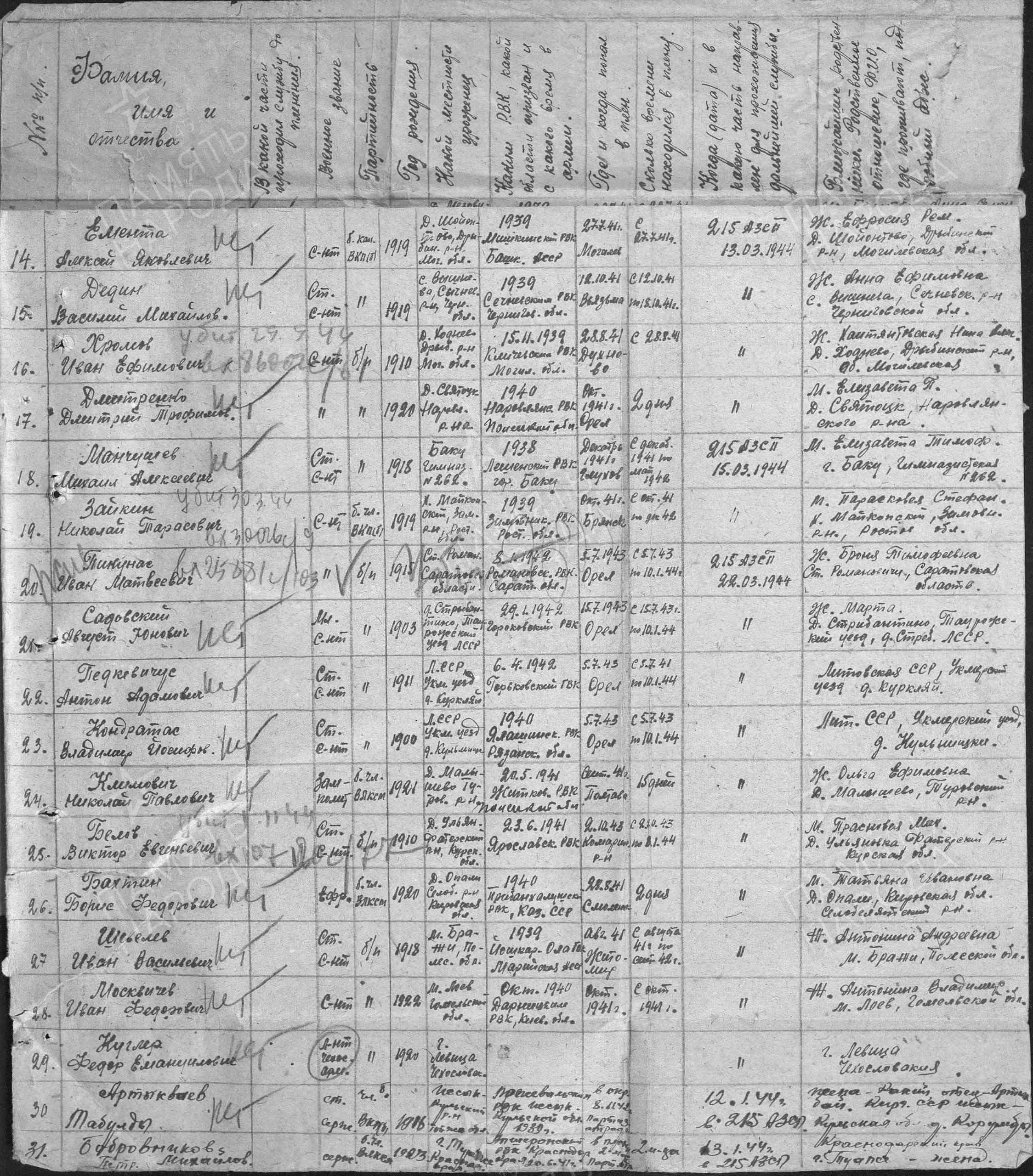

В начале декабря 1941 г. Шевчук Николай Антонович, перед войной учитель в деревне Букча, Кошман Федор Ильич, директор магазина, и Климович Николай Павлович организуют подпольную группу, которая пополнялась сельской молодежью. В группу входили Кошман Александр Платонович, 1923 г.р., бывший учитель в деревне Турок Петриковского района, Гусак Иван Андреевич, выпускник Вересницкой средней школы. Позже в состав подпольной группы вошел Борис Петрович Кричевский, бывший в окружении, старый человек, семья которого была на Кавказе. (ПРИЛОЖЕНИЕ 10)

В лесах, болотах, на полях и лугах члены группы собирали оружие (винтовки, снаряды, патроны), группа была вооружена ручным пулеметом с тремя коробами патронов, винтовками.

Затем члены группы стали связными туровского отряда «За Родину» и соединений Комарова (Коржа), «Бати» (Линькова), и, наконец, Колпака. Полученные у партизан сведения распространялись по деревне. Подпольная группа вместе с партизанами Комарова и Линькова выходила на боевые операции.

Подпольщики помогали партизанам переправляться через Припять в любую пору года, были их проводниками, доставали продукты питания, обувь и одежду.

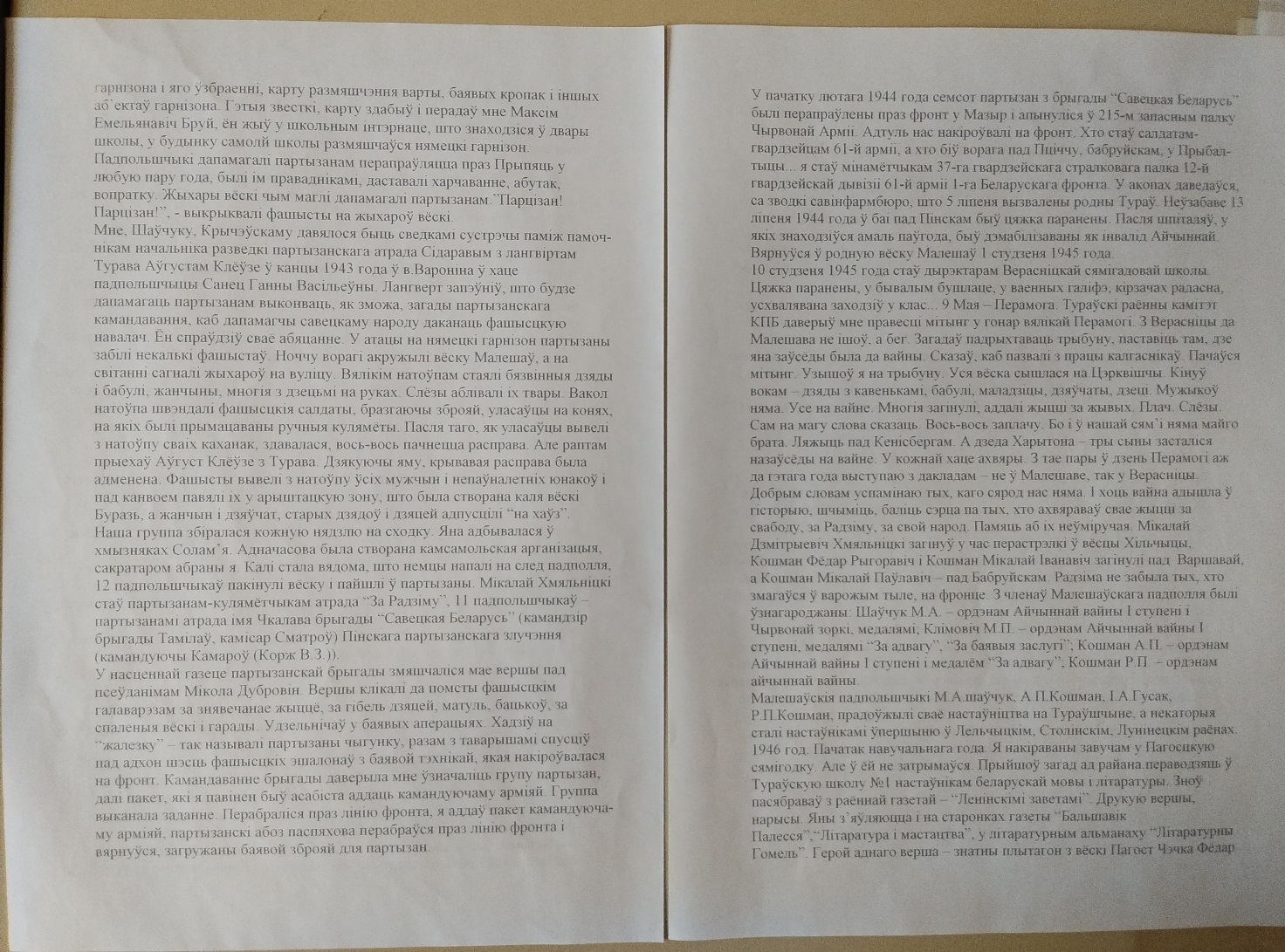

Николай Павлович был свидетелем встречи между помощником начальника разведки партизанского отряда Сидоровым с лангвиртом Турова Августом Клевзе в конце 1943 г. в д.Воронино в доме подпольщицы Санец Анны Васильевны. Лангверт заверил, что будет помогать партизанам, чтобы помочь советскому народу. Одновременно создается комсомольская организация, секретарем которой выбирают Климовича Николая Павловича. Когда стало известно, что немцы напали на след подполья, 12 подпольщиков покинули деревню и ушли к партизанам. Николай Хмельницкий стал партизаном-пулеметчиком отряда «За Родину», 11 подпольщиков – партизанами отряда имя Чкалова бригады «Советская Беларусь» (командир бригады Томилов, комиссар Смартов) Пинского партизанского объединения (руководитель Комаров (Корж В.З.)).

В настенной газете партизанской бригады находились стихи Климовича Николая под псевдонимом Николай Дубровин, которые призывали к мести фашистским карателям за гибель людей, сожженные деревни и города. Участвовал в это время в боевых операциях – вместе с товарищами пустил под откос 6 фашистских эшелонов с боевой техникой, которая направлялась на фронт. Командование бригады назначило Николая возглавлять группу партизан.

В начале 1944 г. семьсот партизан с бригады «Советская Беларусь», в том числе и Николай Павлович, были переправлены через фронт в Мозырь и оказались в 215-ом запасном полку Красной Армии. Стал минометчиком 37-ого гвардейского стрелкового полка 12-ой гвардейской дивизии 61-ой армии 1-ого Белорусского фронта. 13 июля 1944 г. в бою под Пинском был тяжело ранен. Был демобилизован как Инвалид Отечественной войны 1 января 1945 г.

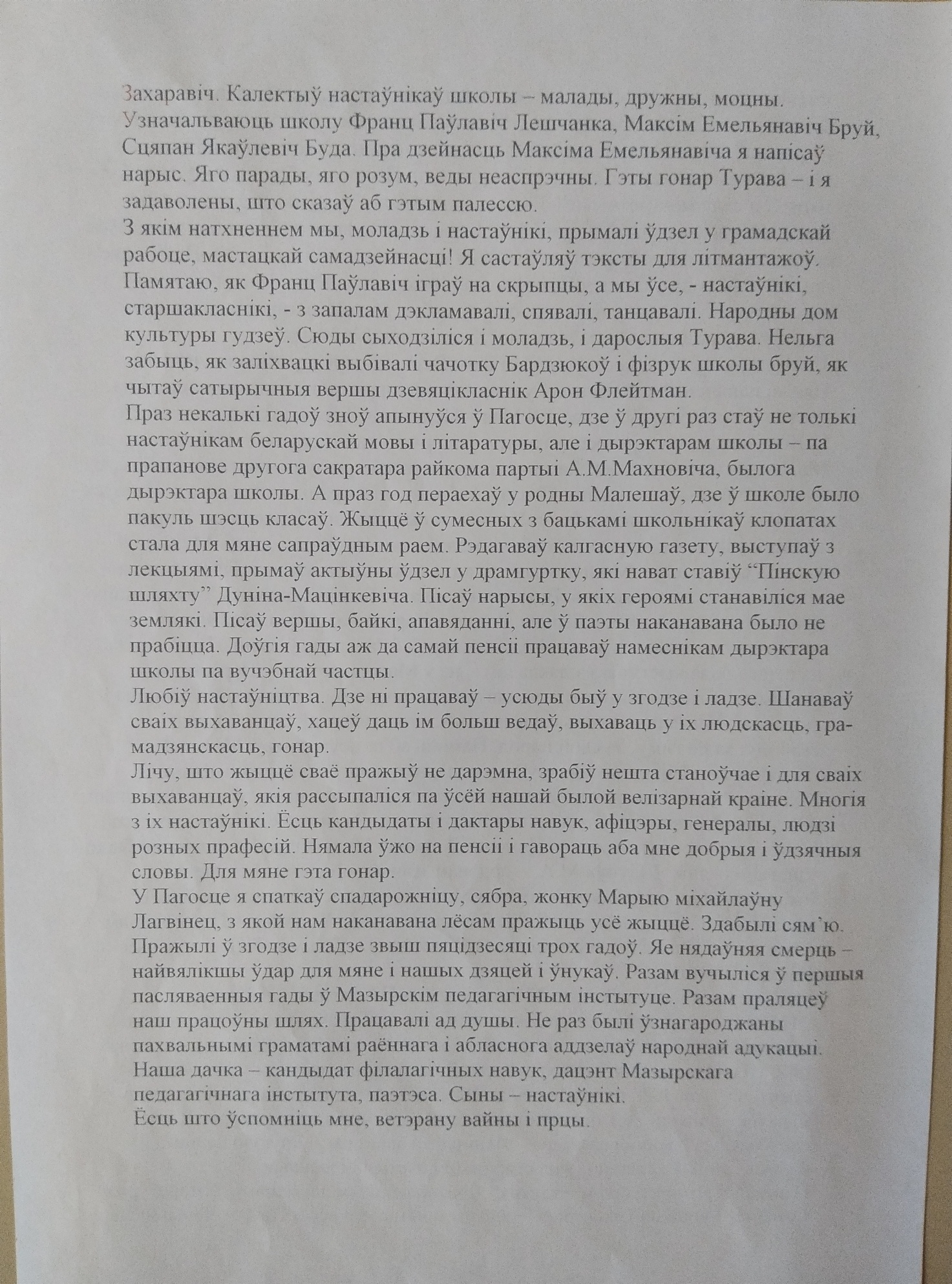

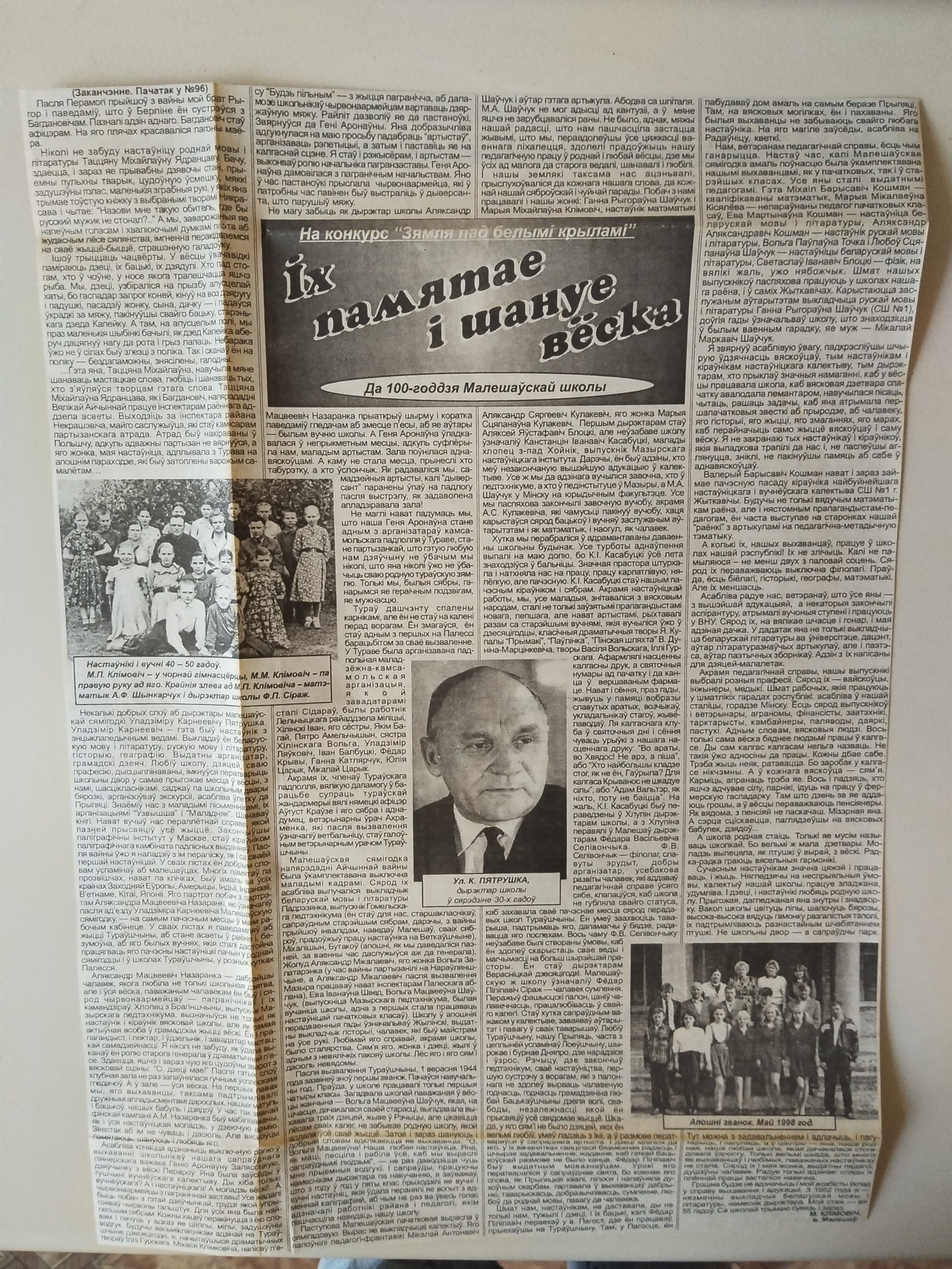

10 января 1945 г. стал директором Вересницкой семилетней школы. После войны работал вначале в Погостской семилетней школе, где встретил свою спутницу жизни Марию Михайловну Логвинец. Затем работал учителем белорусского языка и литаратуры в Туровской школе №1. 15.08.1951 г. был назначен заучем в Малешевской восьмилетней школе, где отработал до 1993 года.

Начиная с 1939 г., его произведения печатаются в различных периодических изданиях «Ленинские заветы», «Большевик Полесья», «Литература и творчество», «Литературный Гомель». (ПРИЛОЖЕНИЕ 11)

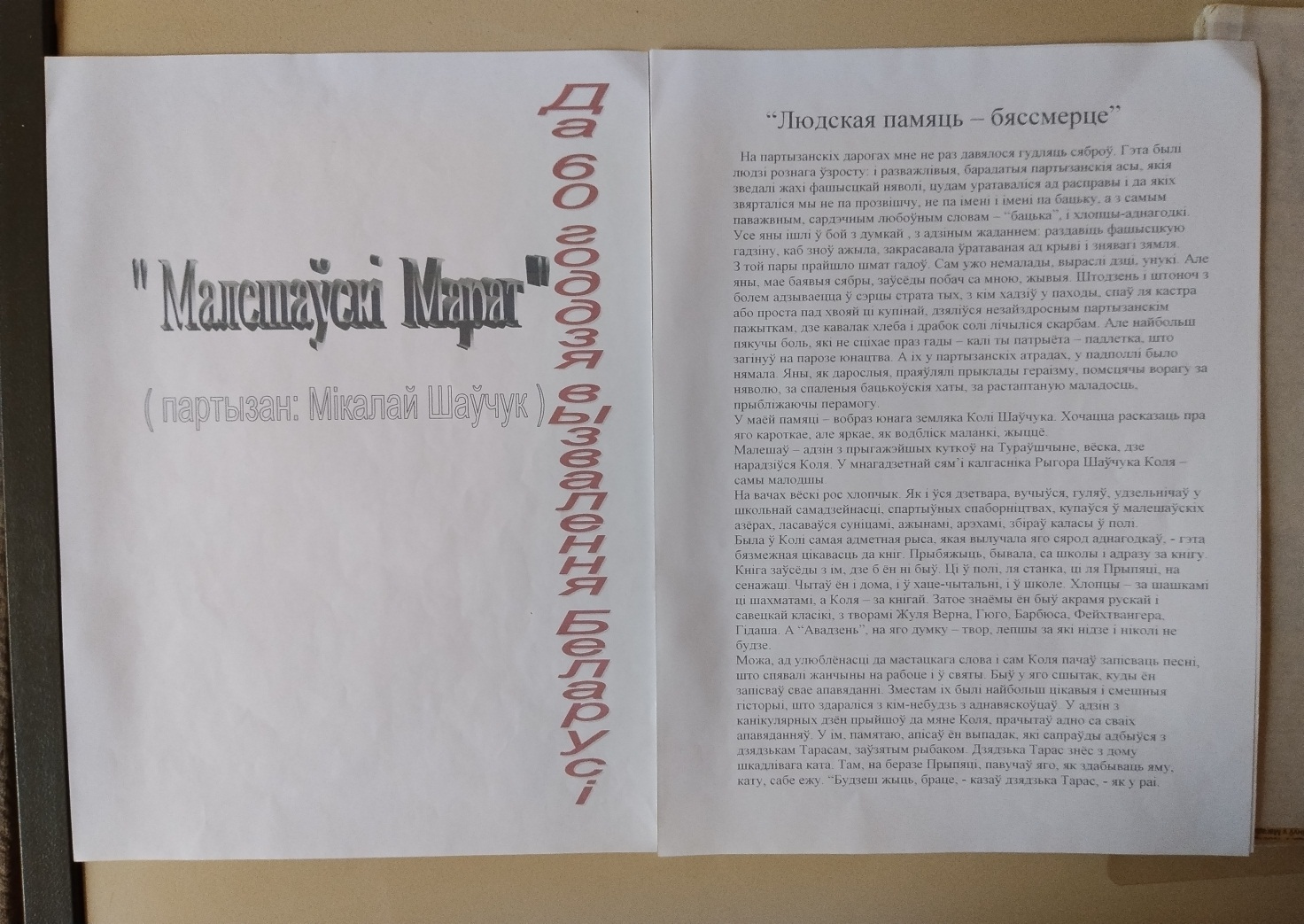

Также в книге «Память» есть в списке партизан Шевчук Николай Григорьевич, 1925 г.р., которому посвящено эссе Климовича Николая Павловича «Малешевский Марат». Погиб он в пятнадцатилетнем возрасте. (ПРИЛОЖЕНИЕ 12)

За педагогическую деятельность был награжден Похвальным листом областного отдела народного образования, Похвальным листом РОА, районного исполнительного комитета за активное участие в печати, как член Союза журналистов Беларуси.

Малешевские подпольщики М.А.Шевчук, А.П.Кошман, И.А.Гусак, Р.П.Кошман продолжили свое наставничество на Туровщине, а некоторые стали учителями впервые в Лельчицком, Столинском, Лунинецком районах.

Из членов Малешевского подполья были награждены: Кошман Н.П. - «За победу над Германией», «За храбрость», «За боевые заслуги» I Орденом Отечественной войны I степени; Шевчук М.А. – Орденом Отечественной войны I степени и Красной зорьки, медалями; Кошман А.П. – Орденом Отечественной войны I степени и медалью «За храбрость», Кошман Р.П. - Орденом Отечественной войны.

Николай Дмитриевич Хмельницкий погиб во время перестрелки в деревне Хильчицы, Кошман Федор Григорьевич и Кошман Николай Иванович погибли под Варшавой, а Кошман Николай Павлович – под Бобруйском. Но Родина не забыла их.

-

Заключение

В ходе исследования, нами были изучены архивные документы и литература, которые позволил ответить на поставленные задачи. На основе анализа нами была составлена история партизанского и подпольного движения на территории Житковичского района Гомельской области, установлены члены партизанского движения из жителей д.Малешев, а также описана судьба односельчанина–партизана.

Нами были выявлены даты создания и место дислокаций партизанских отрядов и подпольных организаций Житковичского района. Мы описали наиболее значимые операции, проводимые вышеперечисленными объединениями. Мы представили историю, рассказав о героях прошлого, которые подчас ценой своей жизни, бились за наше будущее. Нами также были собраны данные об уроне, нанесенном партизанскими отрядами оккупантам.

В результате работы по этой теме, я убедилась, что партизанское движение в Великой Отечественной войне 1941 - В 1945 годов было одной из основных сил сопротивления наряду с регулярной армией. Благодаря четкой структуре, поддержке населения, грамотному руководству и хорошему оснащению партизан, их диверсионная и разведывательная деятельность очень часто играла решающую роль в войне. Ярким показателем результатов всенародной борьбы в тылу врага, явилось полное изгнание захватчиков с территории нашего района и страны. Практическая значимость данной работы заключается в том, что собранный материал может использоваться на уроках истории и краеведения, во внеклассной работе, для составления экскурсии в школьном историко-краеведческом музее, передаваться из поколения в поколение, храня память.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

-

Книга «Память», Минск «Урожай», 1994 г.

-

Партизанское движение (По опыту Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в контексте Второй мировой войны). Минск, 2004.

-

Русские эсэсовцы. Дмитрий Жуков , Иван Ковтун.2010.

-

Шанцева, Е. Н. Генезис партизанского движения и коллаборационизма в Великую Отечественную войну: Автореф. диссертация ... кандидата исторических наук. Брянск, 2011.

5.

https://ru.wikipedia.org › wiki ›/ Партизанский_край

6.https://cbsvit.by/index.php/2012-05-10-07-15-06/chas-muzhnastsi/58-partizany-i-podpolshchiki/2208-partizanskoe-dvizhenie-belarusi/ Партизанское движение.

7.

https://archives.gov.by/home/tematicheskie-razrabotki-arhivnyh-dokumentov-i-bazy-dannyh/istoricheskie-sobytiya/arhivnye-dokumenty/ сайт «Архивы Беларуси».

8. https://pamyat-naroda.ru/ Портал «Память народа».

Приложение 1

«Листовка»

-

Книга «Память», Минск «Урожай», 1994 г.

-

Партизанское движение (По опыту Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в контексте Второй мировой войны). Минск, 2004. «Подпольная и партизанская печать»

Приложение 2

«Партизанские зоны Гомельской области»

https://archives.gov.by/home/tematicheskie-razrabotki-arhivnyh-dokumentov-i-bazy-dannyh/istoricheskie-sobytiya/arhivnye-dokumenty/ сайт «Архивы Беларуси».

|

Чечерская партизанская зона

|

| Партизаны 2-й роты отряда имени В.П. Чкалова бригады «Большевик» (на переднем плане Кустов и Дромов) минируют шоссейную дорогу Губичи-Жлобин.

1943 г.

Фотоснимок.

(БГАКФФД, 0-87352) |  |

| Партизаны Е.И. Смолич, М.И Железняк, С.М. Амельченко, И. Арещенко, В.Р. Бутин из отряда имени С.М. Буденного Добрушской бригады имени И.В. Сталина перед выходом на боевую операцию.

1943 г.

Фотоснимок.

(БГАКФФД, Р001203) |  |

| Доклад командира 1-й Гомельской партизанской бригады начальнику БШПД за период с октября 1941 г. по 2 октября 1943 г. (отрывки).

20 октября 1943 г.

Машинопись.

(НАРБ, ф. 1450, оп. 4, д. 250, л. 37-38 об., 39 об.-40 об.) |  |

| Сообщение секретаря Журавичского подпольного райкома КП(б)Б об активизации работы с населением по сбору оружия.

31 октября 1943 г.

Машинопись.

(НАРБ, ф. 1404, оп. 1, д. 79, л. 39-39 об.) |  |

| Партизаны отряда имени В.И. Чапаева бригады имени В.И. Чапаева Гомельской области (2-й слева начальник штаба отряда Я.К. Давыдов) на одной из улиц Гомеля после освобождения города.

Ноябрь 1943 г.

Фотоснимок.

(БГАКФФД, 0-73235) |  |

| История возникновения и деятельности 1-й Буда-Кошелевской партизанской бригады (отрывки).

1943 г.

Машинопись.

(НАРБ, ф. 1450, оп. 4, д. 264, л. 55, 85, 87-88) |  |

| Лесной лагерь жителей д. Гадиловичи Рогачевского района.

[1942-1944 гг.].

Фотокопия. Фотоснимок. Всенародная борьба в Белоруссии против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Т. 2. Минск, 1984.

(БелНИЦЭД, собрание электронных копий документов и материалов о партизанских зонах) |  |

| Отчет о работе Жлобинского подпольного райкома КП(б)Б на территории Жлобинского и Стрешинского районов (отрывок).

25 июня 1944 г.

Рукопись.

(НАРБ, ф. 1450, оп. 4, д. 257, л. 37-38) |  |

|

Партизанская зона в южных районах Гомельской области

|

| Е.И. Барыкин – начальник штаба партизанского соединения Гомельской области, Герой Советского Союза.

[1941-1944 гг.].

Фотоснимок.

(БГАКФФД, 0-108038) |  |

| История возникновения и деятельности партизанской бригады имени В.И. Чапаева Гомельской области (отрывки).

1942-1943 гг.

Рукопись.

(НАРБ, ф. 1450, оп. 4, д. 259, л. 56-57 об.) |  |

| Информация командования Речицкой партизанской бригады имени К.Е. Ворошилова об обеспечении партизан продовольствием, одеждой, работе партизанских мастерских и помощи со стороны населения.

Без даты.

Рукопись.

(НАРБ, ф. 1450, оп. 4, д. 256, л. 53) |  |

Приложение 3

«Партизанские отряды Житковичского района»

Книга «Память», Минск «Урожай», 1994 г.

Приложение 4

«Партизанские отряды других областей, которые действовали на территории района»

Книга «Память», Минск «Урожай», 1994 г.

Приложение 5

«Подпольные райкомы КП(б)Б и ЛКСМБ, действующие на территории района »

Книга «Память», Минск «Урожай», 1994 г.

Приложение 6

«Список наиболее активных членов Туровской подпольной комсомольско-молодежной группы, действующей с августа 1942 г. по июнь 1944 г.»

Книга «Память», Минск «Урожай», 1994 г.

Приложение 7

«Земляки-партизаны»

Книга «Память», Минск «Урожай», 1994 г.

Список Вересницкого сельского исполнительного комитета

Приложение 8

«Климович Николай Павлович»

https://pamyat-naroda.ru/ Портал «Память народа».

Приложение 9

«Творчество Климовича Николая Павловича»

Приложение 10

«Учителя – организаторы подполья»

Приложение 11

«Н.П.Климович – член Белорусского союза журналистов»

Приложение 12

Эссе Климовича Н.П. «Малешевский Марат»

20