Исследовательская работа

Речевой портрет старшеклассника

Выполнила

учащаяся 11 класса

Павлова Лидия

Руководитель:

Салимгареева Лейсан Ахнафовна

учитель русского языка и литературы

2017г.

Содержание

Введение 3

Культура речи - духовный мир человека 5

Нормы современного русского литературного языка 6

Изменения в речевой сфере подростка 9

Речь подростков и нравственность 11

Об иноязычных заимствованиях 13

О жаргонизмах 14

Заключение 20

Приложение 1 22

Приложение 2 22

Приложение 3 23

Приложение 4 23

Словарик «Говорите правильно» 24

Введение

Родной язык не выбирают, как не выбирают отца и мать, время и место рождения. Человек «впитывает» родной язык с рождения. Но язык во многом определяет нашу судьбу. Когда-то В.Г. Короленко описал жалкое зрелище – человека «без языка», рассказав о судьбе украинца, иммигрировавшего в Америку. Страшное зрелище… а как же те, кто по своей воле становятся у себя дома «безъязыкими»?

Язык не выбирают, и нет нашей заслуги в том, что русский язык действительно великий, могучий и свободный. Это наша гордость, это наша слава. И наша обязанность – с ответственностью относиться к родному языку.

Один из самых образованных людей, филолог и общественный деятель Д.С. Лихачёв много работ посвятил проблеме взаимоотношений языка и культуры. Он говорил: «Самая большая ценность народа – его язык, - язык, на котором он пишет, говорит, думает».

Сейчас многие из нас испытывают тревожное ощущение катастрофической порчи языка. Дело в том, что мы живём в мире с очень широкой и притом агрессивной языковой средой: телевидение, радио, газеты, Интернет… Кто посещал хоть один чат или телеконференцию, не мог не поразиться вопиющей безграмотности. Происходит стирание границ между разными стилистическими пластами, очевидным стало терпимое отношение к «низкой» лексике.

Многие считают, что главное — «чтобы тебя понимали». Но действительно ли этого достаточно? Учёные утверждают, что огромное влияние на межличностные отношения оказывает так называемый речевой портрет личности. Надо признать: наши фотографии могут быть не такими выразительными, точно нас характеризующими, нежели наш собственный речевой портрет. И, что важно, его не спрячешь в альбоме. Слово не воробей: вылетит — не поймаешь!

Не всё ли равно — кофе чёрный или чёрное? Тем более что вроде бы можно и так и этак. Действительно, если на рынке мы увидим ценник «Чёрное (натуральное, молотое и т. п.) кофе», то можем и не обратить внимания на него. А вот если мы услышим это от человека, которого считаем умным, интеллигентным, много знающим, то наш речевой слух сразу отметит несоответствие наших ожиданий и речи собеседника. И вот ведь «несправедливость»: ошибки оказываются сильнее всей речи, может и правильной, и уместной, и выразительной! Слушатели особенно запомнят именно ошибку.

Так что же делать? Как быть с собственным речевым портретом? Нет другого пути, кроме как бережно выращивать его, избегая примитивизма, избавляясь от слов-сорняков, ошибок и речевой небрежности, обогащая собственный арсенал выразительности.

Предметом нашего исследования является языковая личность школьника-старшеклассника.

Объект нашего исследования – речевой портрет формирующейся языковой личности школьника 14-17 лет, отражающий его речь, речевое поведение.

Цели и задачи исследования

Цель исследования состоит в описании и анализе речевого портрета учащихся 8-11 классов современной школы.

Данная цель обусловила необходимость решения следующих задач:

рассмотреть основные аспекты изучения подростковой речи

выявить характерные черты речи подростков

определить степень влияния различных факторов на речь школьников

описать основные этапы формирования языковой личности школьника

сформулировать правила хорошей речи

Методы:

Практическая значимость работы состоит в том, что её результаты и языковой материал могут быть использованы на уроках при изучении раздела «Культура речи».

Культура речи - духовный мир человека.

“Самая большая роскошь на свете – это роскошь человеческого общения“

Антуан де Сент Экзюпери

Человек должен быть культурным во всех отношениях. Ему необходимо стремиться к овладению духовными богатствами, в том числе – к правильному использованию фонда национального языка. Что понимать под культурой речи? Какую речь можно считать культурной? Какие требования предъявляют к хорошей речи? Какие признаки её характеризуют?

Учёные выделили 10 основных признаков культурной речи.

Правильность речи – это её соответствие принятым в определённую эпоху литературно-языковым нормам.

Точность речи – это её соответствие мыслям пишущего или говорящего.

Ясность речи – это её доступность пониманию слушающего или читающего.

Логическая речь – это её соответствие законам логики.

Небрежность языка обуславливается нечёткостью мышления.

Простота речи – это её естественность, отсутствие вычурности слога.

Богатство речи – это разнообразие используемых языковых средств.

Сжатость речи – это отсутствие лишних слов, повторов.

Чистота речи – это отсутствие в ней диалектных, жаргонных, просторечных, вульгарных слов, а также слов иноязычного происхождения, если в их использовании нет никакой надобности.

Живность речи – это её выразительность, образность, эмоциональность.

Благозвучие речи – это её соответствие требованиям приятного для слуха звучания, т.е. подбор слов с учётом их звуковой стороны.

К сожалению, нередко в письменной и устной речи людей любого возраста встречается не только отступление от требований хорошей речи, но и значительные отступления от литературной нормы. Об этом хорошо сказал Евгений Весник в «Оде русскому языку»:

О, бедный мой язык родной,

О, прелесть русской речи чистой!

Кто не глумится над тобой –

шпана, чиновники, лингвисты…

Кто бедолагу не ломал,

Не выворачивал, не мучил:

«ОблЕгчиь, нАчать, взАд, принЯл,

правЫ, сочуЙствовать, подклЮчил.»

Ну, ладно б жулик или вор,

Иль алкаши и наркоманы,

Но педагог, но прокурор,

Но дикторы с телеэкрана!

Рабочий и интеллигент

Родную речь, как шавку лупят:

«ОсУжденный и инциНдент

БлагА, сочуЙствовать, оглУпят.»

Ну, ладно б только бюрократ –

Кувшинное тупое рыло.

Но журналист, но депутат

Язык недавно исказили.

От сердца я хочу воззвать

Ко всем, кто сын России верный:

Пора не нАчать, а начАть

Язык наш очищать от скверны.

Друзья, следите за собой,

Когда по-русски говорите.

Ведь это наш язык родной –

Его для внуков сохраните!

Нормы современного русского литературного языка

Язык, которым говорит народ и в котором

есть звуки для выражения всего,

что только может сказать поэт, мне мил.

…Захоти сказать лишнее, напыщенное,

болезненное – язык не позволит.

Л.Н.Толстой

Какой должна быть «культурная речь»? Прежде всего она должна быть правильной. Культурная речь – это речь нормированная.

Норма – это образец, которому надо следовать.

Слово «норма» употребляется в различных сферах жизни общества. С экранов телевизоров мы часто слышим такие словосочетания, как «юридическая норма», «норма поведения», «норма выработки», «норма выпадения осадков».

Давайте обратимся к «Словарю русского языка» С.И. Ожегова. Согласно словарю, норма это: 1.Узаконенное установление, признанный обязательный порядок. 2. Установленная мера, средняя величина чего-нибудь.

Норма литературного языка – это некоторая совокупность коллективных реализаций языковой системы, принятая обществом на определённом этапе его развития и осознаваемых им как правильные, образцовые. Проще говоря, общество само принимает ту или иную норму. Норма соответствует не тому, как «можно сказать», а тому, как исторически принято в языковом коллективе, обладающем высоким уровнем образования. Например, существует норма произношения слов, норма постановки ударений в словах. Норма – это явление подвижное. В одну эпоху общество приняло за норму один вариант постановки ударения в слове, а в другую эпоху ударение в этом слове могло смениться. Норма, по выражению А.М.Пешковского, есть идеал, который сложился под влиянием классиков, литературоведов, выдающихся журналистов и политиков.

Изучая родной язык, мы знакомимся с разными нормами: орфоэпическими, орфографическими, пунктуационными, грамматическими, лексическими, а также нормами построения текста.

Орфоэпические нормы устанавливают правила словесного ударения и правильного произношения звуков в словах.

Орфографические нормы регулируют правильное написание слов, а пунктуационные нормы – правила постановки знаков препинания.

Грамматические нормы – это правила образования форм слова. Словосочетаний и предложений.

Лексические нормы регулируют правильное употребление слов в речи в соответствии с их лексическим значением и стилистическими признаками.

Нормы построения текста – это требования к содержанию, логической последовательности и речевому оформлению устного и письменного текста.(см. прил. №1)

Опираясь на эту информацию, мы провели исследование в 10-11 классах нашей школы. В эксперименте участвовало 19 человек, нужно было выявить количество нарушений грамматических, синтаксических, орфоэпических норм. Нарушили

Также я проверила свои знания орфоэпических норм.

Результат оказался не столь плачевным. Из 245 слов я допустила 42 ошибки. Это довольно-таки неплохо.

Для лучшего запоминания слов я использую аудиокнигу «Говорим по-русски с Мариной Королёвой»

Марина Александровна Королёва – заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы», кандидат филологических наук, автор и ведущая программ «Говорим по-русски» и «Как правильно», автор еженедельной колонки в «Российской газете», посвящённой русскому языку.

Хотелось бы порекомендовать для запоминания правильного ударения в словах следующие стихи:

Любопытные вблизи?

Закрывайте жалюзИ!

Не влезаешь в шорты?

Виноваты тОрты.

В бухгалтерии аврал:

Завершается квартАл.

Чтобы вдруг не вышел спор,

Заключайте договОр.

Весь мир велик, огромен,

Но каждый в нём фенОмен.

Модный с головы до ног,

Знать, листает каталОг.

Холостяк свои носки

Постирает мастерскИ.

Изменения в речевой сфере подростка

“ Обращаться с языком кое-как – значит

мыслить кое-как: неточно, приблизительно, неверно“

А.Н. Толстой

В подростковом возрасте развитие речи идет, с одной стороны, за счет расширения богатства словаря, с другой - за счет усвоения множества значений, которые способен закодировать словарь родного языка.

Подросток подходит к открытию того, что язык, будучи знаковой системой, позволяет, во-первых, отражать окружающую действительность и, во-вторых, фиксировать определённый взгляд на мир. Именно в отрочестве человек начинает понимать, что развитие речи определяет познавательное развитие.

Подростку впервые открывается во всей полноте символическая сторона речи, недоступная ему в дошкольном и младшем школьном возрасте. Он становится способен не только к пониманию символически изложенных текстов, но и к созданию собственных сложных символов. Подростка интересуют правила употребления таких форм и оборотов речи, которые наиболее затрудняют письменную и устную речь – как правильно писать?, как лучше сказать? Реально в письменной и устной речи большинство подростков испытывает явные затруднения.

Речь подростка в значительной мере строится на основе языковых норм данной возрастной группы. Эта мысль подтверждает с особой прозрачностью характер общения неформальных подростковых и молодёжных групп. В таких объединениях подростки пользуются сленгом. Сленг в подростковых объединениях – это языковая символическая игра,

отход от языковой нормы, это маска, карнавал, «вторая жизнь». Потребность подростка в скрытой от официальной речевой культуры форме существования объясняется психологией возраста. Уйти от социального контроля в возрастную группу, сделать так, чтобы не путали с другими , обособиться не только территориально, но и знаковыми системами, придав особый смысл своему объединению, - вот что становится глубинно-привлекательным для подростков. Возникает особый тип общения, недопустимый в обычной жизни. Здесь вырабатываются и особые формы сленговой речи, которые не только стирают дистанцию между общающимися, но и в краткой форме выражают философию жизни, часто не продуманную и не осмысленную.

В подростковом возрасте слово зачастую ещё не несёт на себе обязательства точного соответствия смыслу и действию молодых людей. Отсюда вытекает многословность подростков, особенно при попытке описания своих состояний или потребностей. Подросткам ещё трудно отслеживать точные соответствия значений произносимым словам и нести полную ответственность за произнесенные слова.

Осваивая систему знаков, существующих в человеческой речевой культуре, подросток проходит длинный путь в развитии своего самосознания, очищая себя от реальности «чудовищной массы отходов производства языка» или, напротив, нагружая себя этой массой.

На основе наблюдений мною были выявлены характерные черты речи подростков, которые определяются психологическими особенностями подросткового возраста, такими как повышенная эмоциональность, развивающееся чувство взрослости, стремление к освобождению от зависимости взрослых, стремление к самоутверждению в среде сверстников. С одной стороны это позитивные изменения:

соблюдение языковых норм

обогащение речи выразительными средствами языка

владение голосом и интонацией

богатство словарного состава

А с другой стороны, негативные:

стремление к свободе речевого поведения, не регламентированного взрослыми

ненормативное словоупотребление

использование специфической лексики, включающей сленг, жаргон, частично арго

активное употребление невербальных средств общения ( мимики и жестов, заменяющих нецензурные слова и выражения)

Речь подростков и нравственность

“И мы сохраним тебя, русская речь. Великое русское слово“

А.Ахматова

Все беды русского языка отражаются прежде всего на подростках. Многие из них никогда не задумывались над тем, как прекрасен родной язык. Лексикон их крайне беден, а вот сквернословят они на каждом шагу.

Спросите кого хотите, откуда взялась нецензурная брань? Большинство людей с уверенностью ответит, что его занесли на нашу землю татаро-монгольские орды. Это мнение широко распространено в народе, хотя и ошибочно. Ученые убедительно доказывали, что сквернословие русским людям никто не навязывал, но их усилия всегда разбивались о стереотип: все пакостное нам принесли извне.

Сквернословие — язык-оборотень; как обезьяна, он прыгает с ветки на ветку социальной иерархии, каждый раз оказываясь в новой роли: то пугает, то смешит. Нет такой меры, которая бы могла объединить матерные величины в одном центре.

Подростки, как правило, употребляют жаргон в основном для выхода эмоций или в анекдотах. Он исчерпывает себя, т.к. перестает удовлетворять культурные потребности ребенка.

Издревле считали, что мат-это не оскорбление , а защита. Поэтому подростки так сильно ругаются матом. Для них мир еще слишком враждебен, и они, как могут, пытаются от него защититься, а лучший способ защиты, как известно - нападение. За изощренной бранью подростки пытаются скрыть свои слабости и казаться сильнее, жёстче и неприступнее. С точки зрения психологии, агрессия является необходимым звеном духовной эволюции, поэтому прохождение данного этапа развития является хорошим знаком того, что ребенок развивается нормально. Детям, не выплеснувшим подростковую агрессию и не прошедшим данный этап развития, это грозит проблемами в будущем. Из таких детей вырастают тираны и диктаторы. Так что будет гораздо лучше, если ребенок наругается и выплеснет агрессию в этом возрасте, тогда он будет расти и развиваться дальше, узнавая, что можно, а что нельзя, и мат постепенно изживет себя.

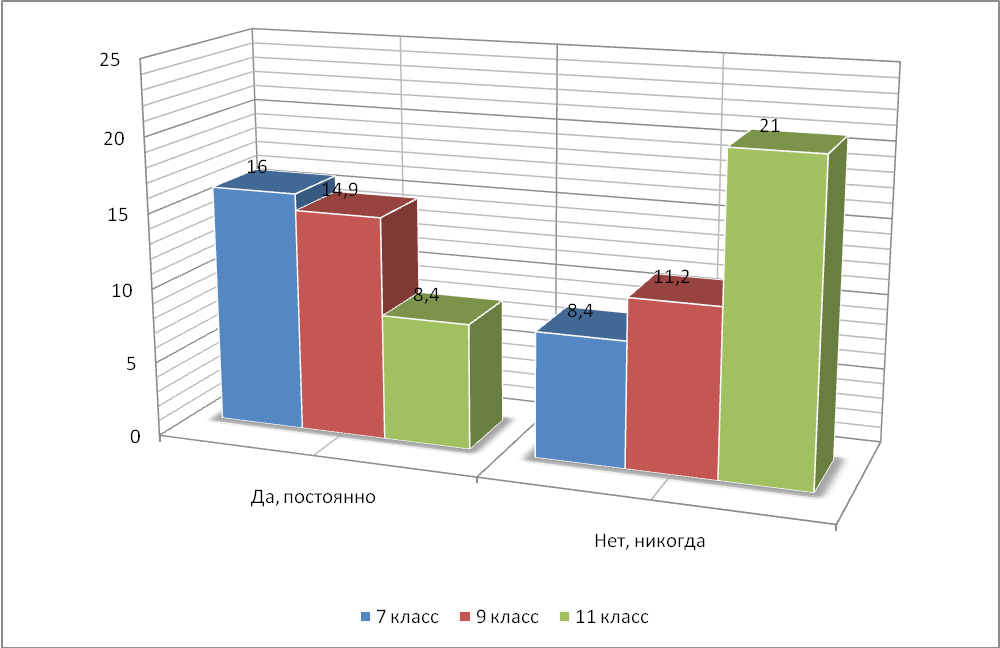

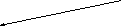

В связи с выше сказанным мы провели исследование употребления ненормативной лексики в речи учащихся 8-11 классов и установили, что возраст учащихся непосредственно влияет на частоту употребления ненормативной лексики. Если постоянно употребляют ненормативную лексику 16% учащихся 8-го класса, то к 11 классу это соотношение уменьшается до 8,5 %.Никогда не употребляют ненормативную лексику 8,4 % учащихся 8-го класса, а к 11-му классу их количество возрастает до 21%.(см. приложение №2)

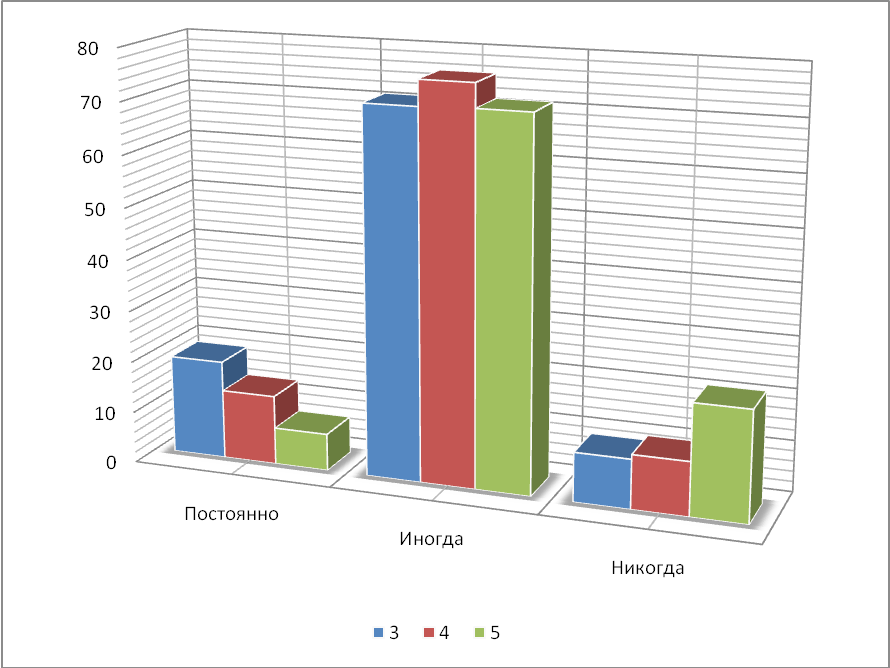

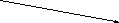

Употребление ненормативной лексики зависит также от успеваемости учащихся: чем лучше занимается ученик, тем меньше он употребляет бранных слов.(см. прил.№3)

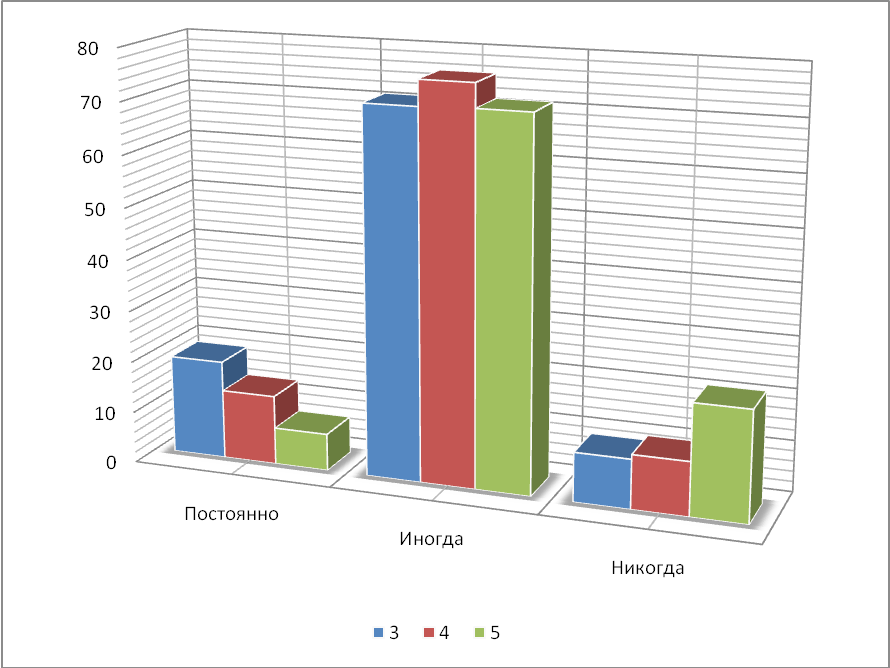

И успеваемость школьников по литературе влияет на частоту употребления ненормативной лексики: учащиеся, имеющие оценку «5», реже используют ненормативную лексику.( см.прил.№4)

Об иноязычных заимствованиях

«Берегите чистоту языка, как святыню! Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас».

И.С. Тургенев

Озабоченность вызывает и проникновение в нашу речь неоправданно большого количества иностранных слов и выражений.

Мы уже не соглашаемся, а «достигаем консенсуса», не сокращаем, а «секвестируем», получаем трэвел-гранты, а не деньги на командировку, пьем «спрайт» вместо обычной газировки. Новые русские – это никакие не предприниматели, а сплошь «менеджеры», «бизнесмены», «дилеры».

Привычные заимствованные иноземные слова меняются на другие иностранные: бутерброд – «сэндвич», «биг-мак»; экран – «дисплей» и т.д.

На таком «ученом» сленге пишутся книги, статьи, ведутся уроки, читаются лекции в студенческих аудиториях.

А вот во Франции закон запрещает употребление иностранных слов и выражений в СМИ, если их можно заменить соответствующими французскими словами. За нарушение взимают штраф. Русские же слова как будто затерялись среди англо-американских терминов, слов и словечек. Возникает справедливый вопрос: доколе? Корифеи русского языка взывают к нам из глубины веков.

«Нет сомнения, что охота пестрить русскую речь иностранными словами без нужды, без достаточного основания, противна здравому смыслу и здравому вкусу». В.Г. Белинский

Русская речь подается в несвойственной ей манере. Иноязычные интонации, воровская поспешность в произношении фраз противопоказаны природной степенности русской речи. Искажается свойственный русской речи темпоритм. Очень часто уже не говорят, а тараторят. Это далеко не безвредно, ибо мелодика составляет существенную часть любой национальной речи. Чужезвучание обедняет и повреждает живую речь. Чужие слова в неупорядоченной и неограниченной массе возбуждают агрессивность, затемняют смысл и, главное и самое опасное, – прививают иную ментальность, чужеродный взгляд на мир. Тут недалеко до зомбирования, лингвокодирования, антиязыковой диверсии. А, значит, воспитание словом непременно перерастает в историческое, нравственное, духовное воспитание деятельного и образованного гражданина Отечества. Среда влияет на язык, приводит к его спаду, снижению, но и язык высокий, нравственный может и должен, в свою очередь, влиять на формирование и улучшение среды, духовное ее наполнение и преображение.

О жаргонизмах

“Следует избегать некрасивых, неблагозвучных слов.“

А. Чехов

Страдает русский язык и от жаргонизмов. Эти слова не менее вредоносны: разборка, тусовка, совок, ломка, оттянуться, ловить кайф, сидеть на игле, крыша поехала – вряд ли они украшают газеты, радиопередачи и нашу повседневную речь. Детская, подростковая периодика тоже пестрит жаргонизмами. Конечно, это не от хорошей жизни.

Интернет-жаргон - это новая разновидность социального диалекта, появившаяся в российской языковой ситуации на рубеже двух последних веков в результате мощной компьютеризации. Он имеет все признаки

исконных жаргонов, которые стали формироваться в России в эпоху феодализма: его слова и выражения выполняют не столько номинативную, сколько экспрессивную функцию (выражение субъективного «я»)

С одной стороны, нарушение норм русского языка, особенно, словообразовательных, нарушение сознательное, осознанное и бессознательное. Но такова природа любого жаргона, хотим мы того или не хотим. С другой стороны, намеренное искажение словообразования, нарушение других норм не несет нам разрушения языковых устоев.

В связи с этим одно из моих исследований было направленно на выявление уровня жаргонизации речи учащихся нашей школы. Опрошено было 43 ученика. Нам необходимо было выяснить, какие жаргонизмы употребляют в своей речи современные старшеклассники и какова реакция на их речь взрослых. Для этого мы провели анкетирование.

Вопросы анкеты выглядели следующим образом:

1. Используете ли вы жаргонные слова при общении со сверстниками?

а) Да.

б) Нет.

2. С какой целью вы употребляете жаргонные слова?

а) Самоутвердиться.

б) Поддерживать хорошие отношения с товарищами по школе.

в) Обмениваться информацией и узнавать новое.

г) Придать своей речи живость, юмор.

3. Какие жаргонные слова вы используете в своей повседневной речи?

а) Нецензурные.

б) Юмористические.

в) Иногда и те и другие: все зависит от ситуации или компании.

4. Поправляют ли учителя Вашу речь?

а) Да.

б) Учителя не обращают внимания на мою речь.

в) Не всегда, но все же делают замечания.

5. Как относятся родители к Вашей речи?

а) Им не важно, как я говорю.

б) Они постоянно говорят, чтобы я следил за тем, как я говорю.

в) Иногда родители делают замечания по поводу моей речи.

6. Чья речь для Вас является эталоном?

а) моих друзей.

б) моих родителей.

в) моих учителей.

г) то, как говорят на телевидении и радио.

7. Какие телевизионные каналы Вы смотрите?

а) только музыкальные каналы.

б) немузыкальные каналы.

в) все каналы.

Проанализируем в таблице полученные данные анкетирования.

| № вопроса | Варианты ответов |

| А | б | в | г |

| 1 | 43 | - | - | - |

| 2 | 3 | 4 | 13 | 3 |

| 3 | 4 | 8 | 11 | - |

| 4 | 13 | 3 | 7 | - |

| 5 | 10 | 5 | 8 | - |

| 6 | 19 | 3 | 1 | - |

| 7 | 12 | 2 | 9 | - |

Целью данного исследования, как уже упоминалось выше, является

Изучение жаргонизации речи современных школьников . Анализ полученных нами результатов позволяет сделать следующие выводы:

1. Все опрошенные учащиеся отметили, что считают жаргонизацию речи неотъемлемой частью общения среди сверстников. Такие слова позволяют им самоутверждаться, поддерживать хорошие отношения с товарищами по школе, обмениваться информацией и узнавать новое.

2. Сегодня засилие речи жаргонными словами обусловлено изменившимися социальными условиями – приоритет материальных ценностей, разделение общества (на богатых и бедных), изменение межличностных отношений и т.д. Ребята все чаще сталкиваются с безразличием, грубостью, злостью. А это, в свою очередь, приводит к протесту, который выражается, в частности, повышенной жаргонизацией речи при общении школьников. Общение со сверстниками, а также с друзьями более старшего возраста продолжает быть значимым для испытуемых. Они отмечают, что хотят проводить с ними как можно больше времени – гулять, отдыхать, развлекаться, а значит они должны разговаривать на «своем» (жаргонном) языке.

Таким образом, полученные данные в ходе исследования подтверждают выдвинутую нами цель: наблюдается тенденция к возрастанию уровня использования в речи жаргонных слов среди учащихся старших классов. Если обобщить полученные данные, то можно описать причины увеличения доли жаргонизации речи современного подростка и старшеклассника.

1. Социальные факторы.

2. Значимость «своего» (жаргонного) языка для общения со сверстниками (желание подростка утвердиться как среди своих сверстников так и в собственных глазах).

3. Влияние СМИ (чтение газет и молодежных журналов, просмотр телепередач) на речь подростка.

И в конце моей работы, я хотела бы предложить вам проверить свои знания по «Культуре речи» с помощью небольшого теста:

Отметьте , в каком слове содержится ошибка в определении формы множественного числа существительного

а) шофёры

б) ректоры

в) профессора

г) слесаря

2. Выберите правильный вариант формы числительного.

Председатель правления нашего садоводства был избран

а) двумя тысячами пятьюстами сорока семью голосами

б) две тысячью пятьсот сорок семью голосами

в) две тысячи пятистами сорок семью голосами

г) двумя тысячами пятьсот сорока семью голосов

3. Выберите грамматически верный вариант.

а) Строительство этого объекта запланировано на двух тысячи шестой год.

б) К пушкинскому юбилею двух тысяч девятого года надо начинать готовиться уже сейчас.

в) В двухтысячном году мы ещё на что-то надеялись.

г) Двух тысяча пятый год запомнился нам разрушительными катастрофами.

4. Отметьте, в каком словосочетании содержится грамматическая ошибка:

а) воодушевлять к написанию гимна

б) вдохновлять на новые открытия

в) способствовать выздоровлению

г) привлечь к работе над проектом

5. Найдите предложение с ошибкой.

а) Туристы поражались высоте небоскрёба.

б) Участники игры составили и обменялись шутливыми посланиями.

в) Лаборанту был предоставлен отпуск для сдачи экзаменов.

г) Директор отметил юбиляра почётной грамотой.

6. Отметьте верное употребление деепричастного оборота.

а) Читая Гоголя, мне запомнился отрывок про птицу-тройку.

б) Перед нами теория Раскольникова, в долгих муках рождавшаяся в его сознании, находя аргументы в окружающей жизни.

в) Стоя на набережной Невы, мы не раз вглядывались в эту действительно прекрасную панораму.

г) Пресытившись жизнью, на него нападает хандра.

7. Какое из предложений не нуждается в стилистической правке?

а) Эти сорта пшеницы наиболее урожайные и интенсивные в росте.

б) Россия должна посмотреть в будущее с тем, чтобы чувствовать себя демократической страной.

в) Императорское Русское географическое общество внесло весомый вклад в изучении стран Востока.

г) Для обнаружения движения в космосе можно допустить, что перемещение звёзд беспорядочно, хаотично.

8. Отметьте, в каком предложении есть речевая ошибка.

а) Каждый человек хоть один раз в жизни писал автобиографию.

б) Нам ещё нужно успеть купить сувениры.

в) Суть разговора свелась к обсуждению повестки дня.

г) Во время экзаменов дорога каждая минута времени.

Ответы

1.г; 2.а; 3.в; 4.а; 5.б; 6.в; 7.в; 8.г.

Заключение

Итоги исследования. Проанализированный материал позволяет нам сделать следующие выводы.

1. Мы убеждены, что речь должна быть не только правильной, но и лексически богатой, синтаксически разнообразной. Чтобы достичь этого, нужно вслушаться в живую речь, пользоваться словарями, вдумчиво читать политическую, художественную, научную литературу, обращая при этом внимание на употребление отдельных слов, на особенно удачные высказывания, на построение предложений. Считаем, что нужно активно развивать свою речь и учиться устно и письменно излагать собственные мысли, исправлять себя, правильно строить и перестраивать сказанное, искать наилучшие и самые нужные варианты высказывания.

2. Незаметно язык воровского арго сегодня вошёл в язык подростков и студентов, что само по себе не такое и невинное явление. К сожалению, он уже стал общим достоянием в средствах массовой информации, в выступлениях депутатов и высоких чиновников, входит в семьи и дворовые компании, трудовые коллективы и вечеринки. Это беспокоит более всего.

3. Умение грамотно и целенаправленно строить высказывания может во многом определить качество жизни нынешнего подростка, который скоро станет соискателем рабочего места, и его профессиональная карьера будет зависеть от возможности выразить свои мысли толково, конкретно, грамотно, чтобы оказаться правильно понятым.

4. Я думаю, что ныне только мы можем сохранить те духовные сокровища, которые получили в наследство от предыдущих поколений, и передать их дальше, своим потомкам, не прервать код нации, который определяет её идентичность и самобытность. И какие бы угрожающие процессы не происходили с нашим языком, не верим, что они – необратимы. Как отмечают языковеды, одним из существенных показателей человеческого благородства является культура речи – понятие не только лингвистическое, а и педагогическое, психологическое, эстетичное и этическое.

Список использованной литературы

Вартанян Э. Путешествие в слово / Вартанян Э. - М.: Рус.слово, 2001. - 304 с.

Вербицкая Л. Давайте говорить правильно / Вербицкая Л. - М.: Высш.шк.. 1993.-143 с.

Голуб И. Книга о хорошей речи / Голуб И., Розенталь Д. - М.: Культура и спорт, 1997.-268 с.

Колесов В. Культура речи - культура поведения / Колесов В. - Л.: Лениз-дат, 1988.-271с.

Культура устной и письменной речи делового человека: Практикум для самообразования. - М.: Наука; Флинта, 1997. - 159 с.

Скворцов Л. Культура русской речи / Скворцов Л. - М.: Знание, 1995. - 256 с

Горелов И. Умеете ли вы общаться?: Кн. для уч-ся / Горелов И., Житников В., Зюзько М., Шкатова Л. - М.: Просвещение, 1991. - 143 с.

Формановская Н. Вы сказали: "Здравствуйте!": Речевой этикет в нашем общении.-М.: Знание, 1989,- 156с.

Д. С. Лихачёв Письма о добром; Санкт-Петербург; Издательство «LOGOS» 2007г.

Энциклопедия для детей Аванта русский язык; Москва ;Мир энциклопедии Аванта + Астрэль. 2006г.

О.В. Загоровская Нормы русского литературного языка Практический материал к урокам; Москва «Просвещение» 2006г.

Приложение №1

Нормы

Правописания

Стилистические

Лексические

Орфоэпические

Грамматические

Словообразование

Орфографические

Пунктуационные

Морфологические

Синтаксические

Приложение №2

Влияние возрастной динамики на частоту употребления ненормативной лексики

Приложение №3

Использование ненормативной лексики среди учащихся с высокой и низкой успеваемостью

| Варианты ответов | Средняя оценка |

| Больше 4 баллов | Меньше 4 баллов |

| Да, постоянно | 8,9 | 16,9 |

| Иногда | 73,6 | 73,4 |

| Нет, никогда | 17,6 | 9,9 |

Приложение №4

Влияние успеваемости школьников по литературе на склонность к употреблению ненормативной лексики

Словарик «Говорите правильно»

А

акро́поль, акро́поля

афе́ра, нельзя афёра

àэротерапи́я [тʼ] и [т]

Б

бал, бáла, мн. ч. балы́, бало́в

балл, бáлла, мн. ч. бáллы, балло́в

бáржа и баржá

бесче́стный [щʼчʼ], [сн]

блáго, мн. ч. блáга, нельзя благá

бренд [р]

бюлле́тень, бюллете́ня, мн. ч. бюллете́ни, бюллете́ней

В

включённый, включён, включенá, включено́, включены́, нельзя вклю́ченный, вклю́чен

впечатле́ние [чʼи]

Г

георги́на, георги́н, м.р. и георги́на, георги́ны, ж. р.

гололе́дица, нельзя гололёдица

Д

дáтчик, дáтчика [чʼ]

децибе́л, децибе́ла, мн. ч. децибе́лы, децибе́лов д, [цы], но счётная форма во мн. ч.: децибе́л (20 децибе́л)

дивиде́нд [дʼ], [т], мн. ч. дивиде́нды, дивиде́ндов [дʼ], [д]

дождь [щʼ] и [штʼ], дождя́, мн. ч. дожди́, дожде́й [жʼ] и [ждʼ]

Е

е́герь, е́геря, мн. ч. егеря́, егере́й и доп. е́гери, е́герей

Ж

же́нщина, же́нщина [нʼщʼ]

З

за́пертый, за́перт, заперта́, за́перто, за́перты

зна́мение нельзя знаме́ние

зна́чит [т], нельзя зна́чи [тʼ], вводное слово

И

изда́ть, -да́м, -да́шь; изда́л, -ала́, -а́ло, -а́ли нельзя издáла, не рек. издало́

инаугурáция [цы]

ине́рция [н], [цы]

Интерне́т [т], [н]

искря́щийся и и́скрящийся

исче́рпать, деепр. исче́рпав [щʼчʼ], не рек. исчерпáть, исчерпáв

К

кáжется [цъ], вводное слово

карао́ке [кʼ]

кладовáя, кладово́й, нельзя кладо́вая, кладо́вой

коло́сс [с]

коммуникати́вный [м]

компью́тер [т], нельзя компью́[тʼ]ер

компьютеризáция [т], [цы]

кошáчий, кошáчьего [в]

кра́сться [сцъ], краду́сь, крадёшься; кра́лся, -лась, -лось, -лись нельзя крала́сь, -ло́сь, -ли́сь

краси́вый, ст. сравн. краси́вее, краси́вейший, нельзя красиве́е, краси́вше,

красиве́йший

крáтер [т] и [т']

к сожале́нию [жы], вводное слово

Л

лошади́ный [шы], нельзя ло[ша]де́й

лю́ди, люде́й, лю́дям, людьми́, о лю́дях, очень плохо людя́м, людя́ми, о людя́х

М

мал, малá, мало́, малы́

мѝкрофа́уна

мѝкрофло́ра

моде́м [д]

мо́жет [т] быть, нельзя мо́же[тʼ] быть, вводное слово

морфе́ма [фʼ]

мужчи́на [щʼ]

Н

нача́ться, начнётся; начался́, начала́сь, -ло́сь, -ли́сь [и], нельзя нáчаться, нáчáлся,

нáчáлась, нáчалось, нáчáлись

несказáнное (любопытство)

не́что [чʼт], мест., см. ничто́

ничто́ [шт], мест., см. не́что

новорождённый, не рек. новоро́жденный

О

объе́здчик [jʼэщʼ]

одарить, одаришь, одарит

ожи́ть, о́жил, ожилá, о́жило, о́жили [жы], не рек. ожи́л, ожи́ло, ожи́ли, нельзя о́жила, о́жила

опе́ка, нельзя опёка

П

пиáр, пиáра, м.р.

плитня́к ,плитнякá[и]

поблёкший и доп. побле́кший [шы], в худож. речи возм. поблёкнувший и поблёкнувший [фшы]

пое́здка [стк]

пожале́ть [жы], нельзя по[жа]лёть

пожелте́вший [жы], [фшы]

полицме́йстер, полицме́йстера [м']

помо́щник [ш]

приня́ть, приму́, при́мешь; при́нял, приняла́, при́няло, при́няли

прое́зжий [жʼ]

проя́сниться (о погоде) [сʼнʼ]: проя́снилось, выглянуло солнце

проясни́ться (стать ясным, отчётливым) [сʼнʼ]: в голове проясни́лось

пурпу́рный и пу́рпурный

Р

разли́ться, разли́лся, разлилáсь, разлило́сь и доп. разли́лось, разлили́сь

и доп. разли́лись

разуме́ется [цъ], вводное слово

расще́дриться, расще́дрюсь, расще́дрится [щʼ], [ц]

ре́тро [р] и [рʼ], нескл., с.

С

симме́трия и симметри́я [мʼ]

симфо́ния[м]

скучновáто [шн], нельзя ску[чʼн]овáто

СМИ [смʼи] - средства массовой информации

сноубо́рд,сноубо́рда м. р.

стáтуя, очень плохо стату́я

стенá, род. стены́, вин. сте́ну, мн. ч. сте́ны, стен, сте́нам и доп. стенáм, в стенáх

сти́кер [кʼ]

Т

тембр [т]

те́рмин [тʼ], нельзя [т] е́рмин

тефло́н [тʼ]

Ф

фоне́тика [н]

фоноло́гия

Х

хво́я, хво́и, только ед. ч., нельзя хвоя́, хвои́

хребе́т, хребтá, нельзя хребёт

Ч

чиро́к, чиркá

что́бы [шт]

Ш

шеде́вр [шы], [д]

Э

эстафе́та [ф']

этимоло́гия

этногрáфия

юмори́стка [стк]

языковáя (норма), нельзя языко́вая (норма, политика)

~ 27 ~