Заречная фабрика в годы Великой Отечественной войны.

План

Введение.

Начало Великой Отечественной войны.

Организация трикотажного производства:

А) поступление оборудования;

Б) пуск фабрики;

В) наладка паросилового хозяйства;

Г) снабжение фабрики топливом;

Д) организация фабрично-заводского обучения;

Е) снабжение работников продовольствием;

Ж) первые директора фабрики;

З) первые работники фабрики.

4. Заключение.

Введение.

Работа, которую мы хотим представить, является частью большого исследования по истории села Заречный и его окрестностей. Ранее наша группа уже представляла материалы истории наших мест, связанной с основанием здесь ткацкой фабрики А.В.Константиновым. История не была благосклонна к ней. Фабрика после революции неоднократно простаивала, перепрофилировалась, до тех пор, когда, наконец, в 1942 году здесь не было организовано трикотажное производство, функционирующее по сей день. То есть годы войны, ставшие нелегким испытанием для всего советского народа, стали годами рождения трикотажной промышленности в нашем районе, временем становления рабочего поселка Заречный. Не скроем, что наш интерес к военному периоду истории нашего села вызван предстоящим празднованием 65-летней годовщины Великой Победы. Мы многое знаем о ратных подвигах наших земляков на фронтах Великой Отечественной войны, но не хотелось бы забывать и тех, кто в тылу, не жалея сил, приближал час победоносного ее завершения. Эти годы были периодом массового героизма и жертвенности советских людей, независимо от того, на каком участке борьбы с врагом находился каждый – у штурвала самолета, с автоматом в руках или за рулем трактора, у станка. Несмотря на то, что многие мужчины окрестных деревень были призваны в Красную Армию или ушли на войну добровольцами, нашлись люди, готовые создавать новое производство. Оставшиеся в тылу не оставались безучастными к нуждам фронта и, поэтому, с радостью восприняли решение властей разместить в стенах бывшей Константиновской фабрики трикотажное производство и взялись за его организацию. Ведь бойцов необходимо было снабдить не только оружием, но и другими необходимыми для жизни вещами, включая, казалось, такую не существенную мелочь, как чулки и майки.

Основная тяжесть решения задач, связанных с военно-промышленными проблемами, выпала на долю работников тыла. Им помогали эвакуировавшиеся из оккупированных и прифронтовых районов рабочие, инженерно-технические работники. Великая Отечественная война послужила началом нового этапа индустриального развития страны. Она определила индустриальный характер развития нашего села.

Поэтому целью нашей работы является изучение истории становления трикотажного производства в нашем селе, поиск людей, непосредственно принимавших участие в подготовке фабрики к пуску и ее работе в военное время.

В работе над темой исследования мы использовали воспоминания работников фабрики, трудившихся в тот трудный период организации нового производства. Очень помогла в нашей работе Глава сельского поселения с. Заречный Катичева С.И., предоставив подборку статей опубликованных в газете «Авангард» в разные годы об истории фабрики. Эти статьи, написанные корреспондентом газеты Шумиловым В., ценны тем, что содержат воспоминания ветеранов, к сожалению, не доживших до сегодняшнего дня. В Администрации сельского поселения сохранились Книги Почета передовиков Социалистического соревнования трикотажной фабрики разных лет, позволившие нам дополнить список первых работников предприятия.

Собранный материал позволил нам остановиться на таких вопросах, как организация трикотажного производства, проблема обеспечения производства квалифицированными кадрами, проблемы снабжения производства электроэнергией, организация красильного цеха, швейного цеха. Также нам удалось установить имена первых руководителей фабрики, частично – имена первых работников, найти фотографии некоторых из них.

Наша работа не претендует на полную достоверность, поскольку часть информации мы получили от пожилых людей, да и, согласитесь, трудно вспомнить детали того, что было 70 – 65 лет назад. А нашим собеседникам в те далекие времена было по 15 – 17 лет. Мы очень благодарны тем, кто согласился рассказать нам о самых тяжелых годах своей жизни.

Начало Великой Отечественной войны.

В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война промышленное производство в нашем крае, организованное еще до революции ивановским предпринимателем Алексеем Васильевичем Константиновым не работало. После национализации ткацкой фабрики ее новые руководители из числа молодых рабочих не сумели справиться с проблемами поставки сырья и сбыта продукции. В 1919 году фабрика остановилась практически на целое десятилетие. Менялись хозяева, строились разные планы, даже собирались переоборудовать фабрику в кожевенный завод. Но полноценное производство заработало здесь только в 1931 году, когда по решению областного Ивановского Исполнительного Комитета на месте бывшей Константиновской фабрики был организован деревообделочный завод. Но в 1940 году и он был закрыт. Оборудование завода было передано деревообделочному комбинату «Заветы Ильича». В большинстве своём рабочие перевелись вместе с оборудованием, где получили квартиры и работу по специальности. Около 20 человек остались работать по охране здания, посёлка и служб. Население надеялось, что будет организовано новое производство. Только какое? На этот вопрос дала ответ нарушившая мирное развитие страны Великая Отечественная война.

В народе давно поговаривали о фашистской Германии, читали газеты с тревожными статьями и заметками о военных действиях в европейских странах, но многие считали, что Германия не посмеет посягнуть на нашу страну. Верили, что, подписав в 1939 году пакт о ненападении, Германия не посмеет нарушить мир, да и торговое соглашение что-нибудь да значит. Так или иначе, разговоров было много разных, и все они, в основном, велись около войны. И всё-таки она пришла неожиданно.

В 4 часа утра 22 июня 1941года фашистская Германия, вероломно нарушив Пакт о ненападении, внезапно напала на нашу Родину. В этот день вся площадь поселка и улицы, ведущие к ней, были полны народа. Это была общая беда. Сельские уполномоченные и почтальоны разносили небольшие призывные повестки, присланные из кинешемского военкомата. Заплаканные лица женщин, суровые взгляды мужчин – вот и все, что запомнили детьми сегодняшние старики об этом страшном дне. А еще запомнили, как быстро они стали взрослыми. Многие мужчины окрестных деревень были призваны в Красную Армию или ушли на войну добровольцами, а женщины и дети остались трудиться в тылу.

Теперь не могло уже быть речи об организации мирного производства. Фашистские войска рвались вглубь страны, занимая новые и новые районы. Каждый понимал, что над Родиной, над каждой семьёй, над каждым советским человеком нависла смертельная опасность. Весь народ, вся страна стала единым военным лагерем.

В соответствии с всеобщим планом эвакуации, промышленные предприятия из западных районов страны, находившихся под угрозой оккупации, должны были эвакуироваться на восток. В основном, эвакуированные промышленные предприятия размещались на Урале и в Западной Сибири. Там для них необходимо было построить производственные помещения, это затягивало пуск предприятий. Вот тут то и вспомнили о пустующем помещении нашей фабрики.(Приложение №1)

В.Шумилов в своей статье, опубликованной в газете Авангард от 25 марта 1992 года под рубрикой «К 50-летию трикотажной фабрики»¹ приводит историческую справку, в которой говорится, что Постановлением Совета Народных Комисаров СССР от 4/УШ-41г. законсервированное здание передаётся в распоряжение главного управления трикотажной промышленности НКЛП СССР. Это вызвано было тем, что немцы рвались к Ленинграду, другим городам. И вот место в Заволжье было определено для размещения ленинградской трикотажной фабрики. На основании этого правительственного постановления 13/УШ-41г. за № 4654 было принято решение Ивановского областного Совета о передаче лесозавода № I Кинешемского Горпромкомбината Главтрикотажу НКЛП СССР, подписанное Председателем областного Совета Пелевиным и секретарем Исполкома Мельниковым.

Мы попытались выяснить, что же за фабрика была эвакуирована? Где она располагалась, в Ленинграде или Ленинградской области? Кто были ее руководители? Нам это не удалось найти ответы на эти вопросы. Но в книге Вячеслава Парамонова «Динамика промышленности РСФСР в 1941 – 1945 гг.»² нашли этому логичное объяснение. Он пишет, что нередко оборудование одного предприятия "дробилось" и направлялось в разные пункты страны. Такое дробление вызывалось тем, что размещаемые мощности надлежало обеспечить рабочей силой, электроэнергией, топливом, сырьем и т.п. Кроме того, это позволяло быстрее вводить в действие оборудование, так как более мелкие предприятия легче обеспечивались материальными ресурсами. Некомплектное оборудование родственных видов на местах объединялось, и на его базе создавались новые предприятия. Так что, вполне вероятно, что оборудование, поступившее на фабрику, было лишь частью оборудования одной из ленинградских фабрик, дополненное впоследствии оборудованием из других районов страны. Всего же, По данным Н.А.Манакова, которые приводит В. Парамонов, из города Ленинграда в годы войны было вывезено 133 предприятия и 3/4 парка оборудования.

В.Шумилов, статья под рубрикой «К 50-летию трикотажной фабрики», Авангард от 25 марта 1992 года.

Вячеслав Парамонов «Динамика промышленности РСФСР в 1941 – 1945гг.»,

Учебное пособие. Издательство «Самарский университет», 2005 г.

Организация трикотажного производства.

Помещение завода и территории его были приняты Главтрикотажем. Сразу же после приёма завода, здания и службы были переданы в распоряжение фабрики «Красная Ветка». Ответственной за организацию трикотажного производства была назначена директор фабрики «Красная Ветка» Колесникова. Но Колесникову нельзя назвать первым директором нашей трикотажной фабрики. Во-первых, она считалась директором «Красной Ветки», а во-вторых, первоначально организуемое производство мыслилось не самостоятельным предприятием, а цехом «Красной Ветки». Да и цеха, как такового, еще не было, а только еще развертывались работы по его организации.

Предстояло проделать огромную и сложную организационную работу.

В первую очередь необходимо было восстановить паросиловое хозяйство предприятия. Для начала и дальнейшей работы фабрики стал вопрос о снабжении топливом. Требовалось организовать по законам военного времени маскировку и светомаскировку. Большие работы надо было проводить в переоборудовании деревообделочной сушилки под красильно-сушильный цех. Оборудование механической мастерской и транспортного хозяйства требовало так же капитального ремонта. Большие трудности были также в обеспечении нового производства кадрами. И работа закипела.

Поступление оборудования.

Первая партия оборудования поступила зимой 1941-42 годов. Об этом корреспонденту районной газеты «Авангард» В.Шумилову рассказал Николай Федорович Воронцов, его воспоминания приводятся в статье «Фабрика и ее люди»¹: «Я в то время работал в колхозе. Помню, то ли зимой 1941года, то ли 1942 года нам скомандовали направить несколько подвод в Кинешму, перевозить вязальные машины, привезенные из Ленинграда. Грузили на дровни по три машины и через Волгу, по льду, везли их на место нынешнего поселка Заречный. Это были кругло-чулочные автоматы 14 класса. Сгружали оборудование на территории деревообделочного завода. Потом подъехали специалисты из Ленинграда, начали его устанавливать…»

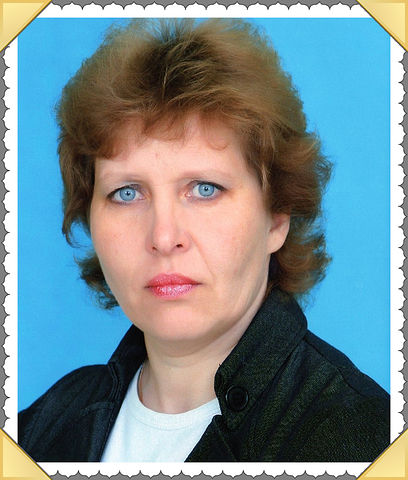

Действительно, вместе с оборудованием приехали и работники, имевшие опыт трикотажного производства. Благодаря воспоминаниям Анны Ивановны Гавриловой, (Приложение №2) опубликованным в той же статье¹, мы смогли узнать имена мастериц, которые приехали из Ленинграда: Анна Федоровна Хапова, Алевтина Каравацкая, Олимпиада Павловна Илларионова, Вера Михайловна Михайлова. Именно они стали первыми учителями и наставницами молодых работниц. Прибыл на фабрику также ее первый директор – Родин Изосим Андреевич, взявший на себя всю ответственность за производство.

Пуск фабрики.

Официально днем своего рождения трикотажная фабрика считает 25 августа 1942 года, когда была установлена и начала работу часть оборудования. А именно: 6 машин мотальных по сорок веретен системы «Гроссе», 10 столов вязальных, 9 сновальных машин, 1 центрифуга, 1 сушилка и другое оборудование. Всё это оборудование требовало капитального ремонта и основательной наладки.

1. В.Шумилов, «Фабрика и ее люди», «Авангард» от 13 февраля 1992 г.

Одновременно было принято и оборудование для механической мастерской, в том числе: токарно-винторезный японский станок, револьверный станок «Риверса», 2 одношпиндельных сверлильных станка, 1 токарный станок по металлу.

Новая партия оборудования поступила на фабрику уже в начале 1943 года. Прибытие баржи с оборудованием совпало с Международным праздником 1 Мая. Весь коллектив собрался на берегу, возле баржи. Секретарь партийного бюро и директор фабрики Родин Изосим Андреевич провели небольшой митинг, посвящённый дню 1 Мая и прибытию оборудования на фабрику. В этот же день рабочие и служащие, не уходя с митинга, начали разгрузку оборудования. По узкоколейной дороге оборудование свозилось в нижний этаж фабрики и складировалось. В этой работе отличились возчики Лапин Василий Анисимович, Муравьёв Алексей Феофанович, Аккуратов. Среди женщин, которые грузили и носили с баржи оборудование, были Швецова Мария Алексеевна, Гаврилова Анна Ивановна, Власова Наталья Григорьевна, Исаева Мария и др.

Потом начался монтаж оборудования, который длился до 1944 года.

Несмотря на то, что оборудование еще не было полностью смонтировано, в конце июня 1943 года было решено провести официальный пуск фабрики. Людям не верилось, что фабрика будет по настоящему работать. На митинг, посвящённый открытию фабрики, собрались не только рабочие, но и все жители посёлка и окрестных деревень. На лицах людей, не смотря на суровое время войны, светились улыбки. Секретарь партбюро и директор Родин Изосим Андреевич разрезал ленточку, на воздухе задрожал призывной гудок, рабочие поспешили встать к машинам. Фабрика была пущена.¹

Старейшая работница фабрики Анна Ивановна Гаврилова, активный участник тех событий, написала стихи в честь пуска фабрики:

Мы фабрику нашу растили

С пеленок, как мало дитя.

Немало труда все вложили,

Чтоб на ноги встала она.

И фабрика наша окрепла,

В могучую силу взошла.

И полною грудью вздохнула,

Расширив свои корпуса…

В войну мы сил не жалели,

Работали ночью и днем.

А сами все время мечтали,

Скорей бы покончить с врагом! ²

В военные годы фабрика наладила выпуск трикотажных изделий, необходимых фронту, в первую очередь чулок и носков. План 1943 года коллектив фабрики выполнил на 102,2 % и вместо выпуска 196000 пар чулочно-носочных изделий было выработано 199390 пар изделий, причём 74,5% выпущено крашенных.

«Время ее не изменило», (по материалам архива фабрики),

Авангард от 28 мая 2002 года.

2. В.Шумилов, «Фабрика и ее люди», «Авангард» от 13 февраля 1992 г.

Вот как вспоминала о своей работе Воронцова Валентина Григорьевна¹: (Приложение №3) «…После установки оборудования, в сорок третьем, мы начали выпускать чулки и носки на кругло-чулочных автоматах. Было установлено 18 машин по выпуску чулок и 36 – по выпуску носков. Их обслуживало 9 работниц.

Первыми вязальщицами у нас были Ольга Михайловна Рыбакова, Александра Ивановна Кукина,(Приложение №4) Екатерина Захарова, Лидия Ивановна Пашкова, которую затем послали учиться в Москву на помощника мастера».

Следует отметить, что до четвертого квартала 1943 года не было организовано крашение чулочно-носочных изделий. Только в последние три месяца часть продукции чулочного цеха выходила покрашенной. Для этой цели был организован красильный цех, установлены 2 ручные деревянные барки – длинные корыта - для красителя, в которых работницы деревянными лопатами - мешалками перемешивали вручную красящиеся чулки и носки. Об этом нам рассказал бывший работник фабрики Ефимов Борис Николаевич.(Приложение №5) Красильный цех занимал небольшое помещение, пристройку нижнего этажа в котельной. А на улице были смонтированы 72 пароформы для крашеных изделий. Работа Красильного цеха начинает налаживаться после того, как летом 1944 года на фабрику приезжает молодой специалист-химик Краснова Руфина Тимофеевна(Приложение №6) и назначается на должность начальника красильного цеха. Трудно было молодому специалисту в этом, ещё не организованном полностью цехе, где предстояло наладить красильное производство и выпуск. Не хватало барок, пароформ, негде было сушить полотно, недостаточно было оборудования. И всё это тяжелым грузом легло на плечи молодого специалиста. Фактически Краснову Руфину Тимофеевну следует считать организатором и основателем красильного цеха.²

Наладка паросилового хозяйства.

1943 г. был трудным годом в истории фабрики. Исключительные трудности создавались из-за нестабильной работы паросилового хозяйства, частых аварий и длительных остановок. Электроэнергия на фабрике вырабатывалась генераторами, которые приводились в движение локомобилями. На одном таком локомобиле работал Ефимов Борис Николаевич³. И хотя ему тогда было еще 15-16 лет, он запомнил его название – локомобиль «Густав Лист». Об этом же вспоминала и Воронцова Валентина Григорьевна¹: «Чулочно-носочные автоматы приводились в движение паром, то есть был установлен локомобиль, топили дровами, создавая пар. Причем дрова заготавливали сами».

Снабжение фабрики топливом.

Работники сами заготавливали топливо для фабрики и личного отопления. Для отопления были использованы все бросовые и ненужные материалы, в том числе оставшиеся от деревообделочного завода всевозможные деревянные изделия. Специальные бригады рабочих – лесорубов - заготавливали лес вокруг фабрики на топливо для котельной, и он был почти весь сведён. Приходилось возить лес из отдаленных деревень. Александра Ивановна Кукина рассказывала, что мужчины валили лес, а они, молоденькие девчонки, подбирали ветки, грузили на сани, а мужчины впрягались в них и везли.

В.Шумилов, «Фабрика и ее люди», «Авангард» от 13 февраля 1992 г.

Книга Почета передовиков социалистического соревнования Заволжской трикотажной фабрики.

Воспоминания Ефимова Б.Н.

Каждый рабочий фабрики один раз в неделю обязан был участвовать в заготовке топлива. Каждый день 5-8 групп, по 3-4 человека в каждой, отправлялись с санками по дрова для локомобиля. Кроме того, были выделены специальные группы рабочих по заготовке топлива, которые пилили лес с корня и складывали в штабеля. При вскрытии Волги, для отопления фабрики и локомобиля, фабрика пользовалась отходами Жажлевского лесоучастка. Группа рабочих грузила на паром опилок, щепку и доставляла на фабрику. Но, хотя ощущался острый недостаток в топливе, люди упорно делали своё дело, фабрика работала.

Организация фабрично-заводского обучения.

Пуск и освоение чулочного оборудования производился в условиях острого недостатка квалифицированных кадров. В наличии имелось лишь 5 квалифицированных работниц – ленинградок; по одной работнице на операцию, и всего 2 поммастера по чулочным машинам, слабой квалификации, со стажем 1-1,5 года, не имеющих достаточного опыта по наладке и ремонту машин. По машинам последующих процессов, как кетлёвка, бортовка и т.д. фабрики не имела поммастера и такой квалификации. Не было укомплектовано и управление фабрики. Отсутствовали плановый, технический, топливный отделы, отдел снабжения представлял одним человеком. Не было главного инженера и заместителя директора. Весь коллектив работающих состоял из 95 человек.

Выход из сложившейся ситуации был только один - необходимо было организовать подготовку квалифицированных кадров на месте. Было принято решение открыть школу фабрично-заводского обучения или фабрично-заводское училище (ФЗУ).

И вот 1 июля 1944 года, в помещении старого клуба, открылись занятия в школе ФЗУ. Первыми учениками были воспитанники детского дома с образованием 2-4 класса начальной школы.¹ Обучение учащихся проводилось в тяжёлых условиях, т.к. пуск оборудования всё-таки проходил медленно, не хватало оборудования. Все учащиеся жили в школе и находились на полном государственном обеспечении. Для обучения были набраны группы для вновь пущенного цеха. Для чулочного и вязального цехов была организована группа поммастерского состава. В сентябре 1944 года директором школы ФЗУ назначен, только что прибывший с фронта, Добряков Павел Александрович. Под его руководством к концу года группы закончили обучение. Школа ФЗУ на долгие годы стала основным поставщиком квалифицированных кадров разных специальностей для фабрики.

В этом же 1944 году на фабрике был организован швейный цех.

Об этом Зинаида Алексеевна Захарова(Приложение №7) вспоминала: ² «Примерно с конца 1944 года начали организовывать швейный цех. Здесь же в цехе мотали вручную нитку, кроили. Первым начальником швейного цеха была Зоя Владимировна Бичутская – жена директора фабрики. Вот на пяти-шести машинках и начинали мы на фабрике швейное дело». Весь швейный цех размещался, с начала в помещении небольшой комнаты, а потом расширился, заняв помещение правого угла чулочного цеха. Незначительным было его оборудование и выпуск. В наличии имелось 5 Зингеров 31 кл. и 2 оверлока 81 кл., в основном пошивались трикотажные мешки. Полотно для мешков, конечно, не красилось.

Г.Хамзина, В.Шумилов, «Большому кораблю – большое плаванье»,

Авангард от 26 августа 1982 г.

2. В.Шумилов, «Фабрика и ее люди», «Авангард» от 13 февраля 1992 г.

Снабжение работников продовольствием.

Снабжение продовольствием рабочих было одной из важнейших задач. Борис Николаевич Ефимов рассказал нам, что снабжение хлебом производилось по карточкам.¹ «Каждому работнику полагалось 500 граммов хлеба в день, а на детей, кажется, давали 300 граммов. Хлеб выпекали у себя в поселке, пекарня стояла тогда недалеко от Константиновских домов». Александра Ивановна Кукина вспоминала, что хлебный паек был меньше граммов 200-300. Этого не хватало, особенно работницам с большими семьями, как у Александры Ивановны. Она была вынуждена ходить сбирать по людям.² Но, видимо, работа пекарни не была стабильной, потому что другие ветераны рассказывали, что часть рабочих ежедневно снаряжались на фабрику Приволжанка за печеным хлебом. Рабочие на себе в трикотажных мешках доставляли хлеб для раздачи по карточкам. Часто рабочие получали на обед вместо хлеба хлебную крошку. Картофель для столовой поставлялся из овощехранилища фабрики «Красная ветка». Рабочие на вёсельной лодке ездили раз в неделю за ним и сдавали в столовую. Работать приходилось с темна до темна, не считаясь ни со временем, ни с оплатой. И, хотя за работу платили какие-то небольшие деньги, на них все равно ничего нельзя было купить. Поэтому оплата в то время, мало кого интересовала. Работали не во имя денег, а чтобы дать возможность работать фабрике и лучше обеспечить армию своей продукцией. В воспоминаниях Воронцовой Валентины Григорьевны читаем: «Было тяжело работать, голодно. Наш первый начальник цеха Ефим Абрамович Черчилль нашел выход из положения – он сказал, чтоб мы работали лучше, так как то, что сделаем больше нормы, можем обменять на молоко и другие продукты в деревнях. Этим и спасались от голода»².

Первые директора фабрики.

Очень многое тогда зависело от руководителей производства. Некоторые из них надолго остались в памяти рабочих, а о ком-то спустя короткое время забыли.

Много сил и энергии вложил в организацию и пуск фабрики ее первый директор Изосим Андреевич Родин.³ Как уже говорилось выше, он прибыл в наши края из Ленинграда следом за оборудованием. Рабочие искренне полюбили его, умеющего поддержать, воодушевить в минуту отчаяния. Родин всегда был там, где было трудно. Вместе со всеми он переживал радости и неудачи. В критические моменты, когда у людей опускались руки, приходил на помощь. Часто его видели и измученные непосильным, не женским трудом, женщины-лесорубы и не погодам серьёзные девчата. Пробираясь в лесных сугробах, он часто посещал лесорубов – женщин. Подойдёт, поговорит, воодушевит и сразу становится как-то теплее, легче. Для всех он был не только директором, но и прекрасным другом, наставником и советчиком. Пережив трудности блокады, он очень болезненно переносил страдания окружающих его людей. Видя острую нужду в продуктах, он, бывало, отпускал продукцию фабрики рабочим для обмена на сельхозпродукты у колхозников, по взаимным расчётам приобретал сельскохозяйственные продукты у колхозников для столовой фабрики. Но, видимо, за это в начале 1944 г. он и был снят с работы. То есть проработал всего около года. По некоторым сведениям, он снова уехал в Ленинград.

Воспоминания Ефимова Б.Н.

Воспоминания Кукиной А.И.

В.Шумилов, «Фабрика и ее люди», «Авангард» от 13 февраля 1992 г.

Родина сменил новый директор - Бичутский Борис Ильич. Он прибыл в наш поселок из Саратова, где был директором одноименной фабрики. Исключительно образованный человек, большой практик трикотажного производства, он быстро разобрался в обстановке работы фабрики, увидел все её недостатки и сразу же включился в работу. Дальнейший рост производства он связывал с расширением паросилового хозяйства. Острая необходимость требовала быстрейшей электрификации производства и жилого сектора. Нужен был новый локомобиль. Этот вопрос был решён для фабрики положительно. Что же касается электроснабжения, то здесь предстояли огромные трудности, так как фабрика могла получить электроэнергию только с химического завода. Бичутский сумел добиться разрешения подключиться к заводу и добился выделения фондов электропровода и другого электрооборудования.

С получением электропровода, Бичутский Борис Ильич вместе с секретарём партийной организации идёт к председателю Чегановского колхоза Василию Фёдоровичу Смирнову, с которым они договариваются о совместных работах прокладки, проверки и строительству электрической линии от фабрики до химического завода. Вскоре эти работы начались. Бичутский, воодушевляя рабочих, личным примером показывал неутомимость и желание как можно быстрее закончить подготовку и прокладку линии. Почти всё лето, ежедневно его можно было видеть среди рабочих прокладывающих проводку, заготавливающих столбы и копавших ямы под них. К концу лета, линия в основном была проложена. И в день, когда люди собрались на торжественное собрание, чтобы отметить 27 годовщину Великой Октябрьской революции, в зале зажглись лампочки Ильича. Был дан свет и в квартиры рабочих. О том, как Бичутский старался для рабочих говорит такой случай. В 1944 году, особенно зимой, фабрика бедствовала не только из-за отсутствия топлива, но из-за того, что производственное здание не было подготовлено к зиме. Вместо стекол в окна вставлялась фанера и доски, зимой в цехах стоял страшный холод, застывшие машины отказывали. Иногда температура в цехах была значительно ниже ноля. В интересах производства, Бичутский в обход законности, частично остеклил фабрику. Это вызвало разговоры и пересуды, дело дошло до Государственного контроля, который специально выезжал на фабрику. Но всё обошлось благополучно,

Наступил 1945 год. Бичутский, вложивший все силы и душу в дальнейшую организацию фабрики, окончательно подорвал своё здоровье и по совету врачей вынужден был уйти с фабрики.¹

Первые работники фабрики.

Заслуживают нашего внимания также имена простых работников фабрики, работавших с полной отдачей, несмотря на трудности. Среди них бортовщица-чулочница Смирнова Варвара Фёдоровна, носочница Воронцова Валетнина Григорьевна, чулочницы Шорохова Лидия Михайловна и Коротина Полина Ивановна, электрик Тограев, *Швецова Альбина Ивановна, Андронова Александра Ивановна, и много других, в короткое время освоили свои профессии и работали с полной отдачей. (Приложения №2-16)

В.Шумилов, статья под рубрикой «К 50-летию трикотажной фабрики»,

Авангард от 25 марта 1992 года.

Они - тринадцати и четырнадцатилетние выпускницы школы ФЗУ составляли основной костяк немногочисленного коллектива швейного цеха.

Со временем появлялись новые кадры. Ивтюхина Нина Кузьминична и Гриблова Антонина Алексеевна отправляются в вновь организованный швейный цех в качестве поммастеров. Из Сызранского техникума Емельянова Тамара Николаевна, назначается поммастером чулочных машин, а затем зав. учебной частью школы ФЗУ. В сентябре 1944 года на фабрику приходит работать Гутнер Лев Юделлович, в должность главного бухгалтера.

Коллектив постепенно пополнился грамотными квалифицированными кадрами. Работать становилось легче. В производственных цехах организуется соревнование за лучшее звание «Фронтовой Бригады». Самой лучшей, добившейся высоких показателей и принимавшей активное участие в помощи фронту, присваивалось такое звание. Бригада, получившая такое звание, пользовалась привилегиями среди остальных, что члены её имели право получить обед вне очереди.

Заключение.

Таким образом, нам удалось узнать, что годы Великой Отечественной войны коренным образом изменили жизнь в поселке и прилегающих к нему деревнях. Война определила дальнейший характер индустриального развития многих регионов страны. Среди них – наше маленькое село. В здание бывшей Константиновской ткацкой фабрики было эвакуировано трикотажное оборудование из-под Ленинграда, вместе с ним переехали рабочие с семьями. Вместе с нашими односельчанами, оставшимися в тылу – стариками, женщинами, детьми – они трудились, не жалея сил. Своим самоотверженным трудом они приближали час победоносного завершения войны.

В военные годы они сумели справиться с трудностями организационного периода и наладить выпуск трикотажной продукции для армии. Производство постоянно расширялось, продукция становилась качественнее. Одновременно решались проблемы социального характера: было налажено снабжение продовольствием, открыта необходимая в условиях недостатка квалифицированных рабочих школа фабрично-заводского обучения, электрификация производства и поселка.

Мы гордимся тем, что грандиозные планы по эвакуации промышленных предприятий из западных районов страны на восток и развертыванию производства новой продукции были реализованы благодаря, в частности, нашим землякам.