Проект

Тема «Близорукость и её причины»

Оглавление

1. Введение………………………………………………………………………...4

2. Цель проекта……………………………………………………………............4

3.Основная часть………………………………………………………………3-17

3.1Теоретическая часть………………………………………………………..5-10

3.1.1. Анатомия и физиология органа зрения…………………………………5-7 3.1.2 Анатомические особенности органа зрения при близорукости.………7-8 3.1.3. Физиологические особенности зрения при близорукости………………8 3.1.4. Функциональные особенности зрения при близорукости…………...8-10

3.2.Практическая часть………………………………………………………10-17

4.Выводы и рекомендации…………………………………………………..17-18

5.Заключение……………………………………………………………………18

6. Список литературы…………………………………………………………....19

7.Приложение…………………………………………………………....……….20

План выполнения проекта

1. Актуальность данной проблемы.

2. Поиск и изучение проблемы по литературным источникам.

3. Практическая часть исследования причин близорукости.

4. Подведение итогов работы над проектом.

1.Введение

Между зрением и движением существует связь. И, действительно, глаза – самый подвижный наш орган. Ещё И. М. Сеченов отметил, что зрительное восприятие не существует без деятельности мышечного аппарата глаз. Дефицит движений в жизни современного человека неизбежно отражается на функциональных свойствах зрительного аппарата.

Яркий пример этого-близорукость (миопия), которая формируется, как оказалось, в школьные годы преимущественно у подростков. Плохое зрение – чаще всего зависит от ослабления аккомодационной (цилиарной) мышцы, регулирующей кривизну хрусталика для постоянной "наводки на резкость" нашего глаза.

Новейшие работы ученых подтверждают: глаз - не просто орган чувств, он- часть мозга, вынесенная на "передний край" восприятия. Процесс зрения так и остается до конца непознанным. На сегодняшний день нет также ни одной окончательно утвердившейся теории зрения.

Зрение служит основным информационным каналом: без интернета, телевидения и т. п. жизнь человека в XXI веке немыслима. Зрение – интереснейшее явление природы. Оно дает людям 90% информации, воспринимаемой из внешнего мира. Народная мудрость гласит: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. В настоящие время ко всем качествам человеческой личности предъявляются особо высокие требования. Возросли нагрузки на все органы чувств. И в первую очередь на зрение. Это не может не иметь последствий, и вот, согласно медицинской статистике, растет во всем мире количество близоруких, в том числе детей, страдающих высокой близорукостью. По данным ВОЗ ¼ населения земли страдают близорукостью (миопией) – 1,6 млрд, а 2050 г близоруких станет – 10 миллиардов. Близорукость молодеет и растет у школьников. В России 40% учащихся до 17 лет близоруки. Медицина ищет и находит все более совершенные средства борьбы с этими и другими заболеваниями глаз. Однако и мы сами может – и должны! – бороться за хорошее зрение и его сохранение.

Выбранная тема актуальна как для меня, так и для многих людей по всему миру, страдающих близорукость или находящихся в зоне риска.

2.Цель проекта: выяснить причины и меры профилактики близорукости среди обучающихся МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района Белгородской области.

Задачи проекта:

1. Работая с научной литературой, изучить анатомическое строение и физиологию органа зрения, близорукость, как патологию зрительного анализатор.

2. Провести социологический опрос среди обучающихся 9а, 9в и 5в классов МБОУ «Прохоровская гимназия » Прохоровского района Белгородской области

3.Провести эксперименты по определению влияния различных факторов на зрение школьников.

4.Создать компьютерную презентацию проекта. 5.Разработать комплекс рекомендаций для обучающихся и учителей , помогающих сохранить зрение.

При выполнении проектной работы были использованы методы:

1. Работа с литературными источниками. 2. Метод эксперимента. 3. Работа с расчетным, графическим материалом. 4. Использование статистических данных. 5. Анкетирование. 6. Работа с компьютерными программами.

Объект исследования – обучающиеся МБОУ «Прохоровская гимназия» 9«А», 9«В» и 5«В» классов.

Гипотеза: предположение о том, что можно предотвратить ухудшение зрения у обучающихся нашей гимназии.

3.Основная часть. 3.1Теоретическая часть. 3.1.1. Анатомия и физиология органа зрения

Возникает вопрос, какие же конкретные специальные движения и упражнения могут быть рекомендованы для профилактики подобных нарушений работы глаза? Чтобы ответить на него, рассмотрим особенности устройства органов зрения и мышечного аппарата глаз.

Орган зрения состоит из четырех частей: 1.Периферическая или воспринимающая часть – глазное яблоко с его придатками; 2. Проводящие пути – зрительный нерв, хиазма, зрительный тракт; 3. Подкорковые центры; 4. Высшие зрительные центры в затылочных долях коры больших полушарий.

Вспомогательный аппарат – это глазница, слезная железа, слезного канальца, слезного озера, слезного мешка, носослезного протока, века, ресниц, бровей. К глазодвигательным мышцам относятся четыре прямые – верхняя, нижняя, наружная и внутренняя и две косые – верхняя и нижняя. Мышцы, сокращаясь, поворачивают, поднимают глаза.

Веки в виде подвижных заслонок прикрывают переднюю поверхность глазного яблока, защищая его тем самым от вредных внешних воздействий. Слезные органы по выполняемой функции делятся на секреторный и отводящий аппараты. Слеза представляет собой прозрачную жидкость слабощелочной реакции. Слезные органы выполняют важнейшую защитную функцию. Особое белковое вещество лизоцим обладает выраженным бактерицидным действием. Соединительной оболочкой, или конъюнктивой называется тонкая оболочка, выстилающая заднюю поверхность век и глазное яблоко вплоть до роговицы. Конъюнктива выполняет важные физиологические функции. Высокий уровень чувствительной иннервации обеспечивает защитную роль: при попадании мельчайшей соринки появляется чувство инородного тела, усиливается секреция слезы, в результате чего инородное тело механически удаляется их конъюнктивальной полости. Глазное яблоко – парное образование, располагается в глазных впадинах черепа – орбитах. Глаз имеет не совсем правильную шаровидную форму. Длина его горизонтальной оси - 23,6 мм, вертикальной - 23,3 мм. Глазное яблоко слагается их трех оболочек, окружающих внутренние прозрачные преломляющие среды: наружной, или фиброзной, средней, или сосудистой, внутренней, или сетчатой. Роговица принимает участие в преломлении световых лучей. Сила ее преломления равна 40, 0 дптр. Средний радиус кривизны – 8,6 мм. Средняя оболочка глаза носит название сосудистого тракта. Она подразделяется на три отдела: радужку, ресничное тело и собственно сосудистую. В целом сосудистый тракт является главным коллектором питания глаза. В центре радужки находится круглое отверстие – зрачок, оно служит для регулирования количества световых лучей проникающих в глаз. Величина зрачка постоянно меняется в зависимости от силы светового потока.

Ресничная, или аккомодационная мышца состоит из гладких мышечных волокон, идущих в трех направлениях – в меридиональном, радиальном и циркулярном. Функция ресничного тела двойная: ресничная мышца обеспечивает аккомодацию, ресничный эпителий – продукцию водянистой влаги. Сосудистая оболочка глаза составляет заднюю, самую обширную часть сосудистого тракта. Она является энергетической базой, обеспечивающей восстановление непрерывно распадающегося зрительного пурпура, необходимого для зрения. В сетчатке человека насчитывается примерно 5-7 млн. колбочек и 120 млн. палочек. Колбочки являются носителями цветного, дневного зрения, палочки – носителями сумеречного зрения. Жёлтое пятно, особенно его центральная ямка, – место наиболее чёткого, так называемого центрального зрения.

Способность оптической системы глаза строить чёткое изображение на сетчатке называют остротой зрения. При одной и той же освещенности острота зрения может значительно меняться. При утомлении острота зрения понижается.

По мере удаления от жёлтого пятна количество колбочек уменьшается, а число палочек возрастает; на периферии сетчатки имеются только палочки. Отделы сетчатки вокруг жёлтого пятна обеспечивают периферическое, или боковое, зрение, при котором форма предмета воспринимается менее четко. Оно определяется полем зрения, которое охватывается одновременно фиксированным глазом.

Участок сетчатки, из которого выходит зрительный нерв, лишён и колбочек, и палочек, и потому не способен к восприятию света. Его называют «слепым пятном, волокна зрительного нерва, направляются в головной мозг, где формируются зрительное ощущения.

Глаз включает в себя оптическую систему, которая, фокусируя световые лучи, обеспечивает создание на сетчатке чёткого изображения предметов , расположенных как на близком, так и на дальнем расстоянии от глаза. Эта способность глаза называется аккомодацией. Оптическая система глаза состоит из роговицы, хрусталика и стекловидного тела, но аккомодационная функция глаза зависит, главным образом, от роговицы и хрусталика.

В роговице происходит наиболее сильное преломление света, а функция хрусталика состоит в окончательной «наводке на фокус».

Преломляющая способность глаза в состоянии покоя, обеспечивающая фокусирование изображения на сетчатке, называется рефракцией.

Для получения отчётливого изображения рассматриваемого предмета на сетчатке, необходимо чтобы предмет находился на зрительной оси глаза, проходящей через центр хрусталика и жёлтое пятно сетчатки.

Важным условием нормального зрения является взаимодействие двух глаз, т. е. способность видеть двумя глазами одновременно, при этом воспринимая рассматриваемый объект как единое целое. Эта зрительная способность называется бинокулярным зрением. Оно позволяет получать объемное изображение предметов и определять их относительное расстояние от наблюдателя. Наконец, немаловажной характеристикой зрения человека является его стереоскопичность. Два отдельных плоских изображения, получаемых правым и левым глазом, в корковом зрительном центре «сливаются» в одно и формируют понятия стереоскопичности изображения.

3.1.2. Анатомические особенности органа зрения при близорукости.

Миопия – (от греч.слова "мио" - щуриться и "опсис" - взгляд, зрение) - является одним из недостатков преломляющей силы глаза, в результате которого лица, страдающие им, плохо видят отдаленные предметы. Близорукие обычно подносят рассматриваемый предмет близко к глазам, щурят глаза. У миопического глаза силы рефракции не хватает на то, чтобы изображение попало точно на сетчатку. Лучи света при этом фокусируются в точке перед сетчаткой, а затем расходятся, формируя расплывчатое изображение.

При миопии встречались три формы глаза, причем при слабой ее степени преобладала форма сжатого эллипсоида. Очень часто при этой степени миопии бывает также шаровидная форма. Количество глаз, имевших форму- вытянутого эллипсоида, увеличивалось по мере повышения степени миопии.

Установлено, что с усилением рефракции существенно увеличиваются объем глаза и объем стекловидного тела. Увеличение объема глаза происходит в основном за счет увеличения стекловидного тела, о чем свидетельствует отношение объема стекловидного тела к объему глаза.

3.1.3. Физиологические особенности зрения при близорукости

Исследования, свидетельствуют о том, что при миопии аккомодация претерпевает существенные изменения. Они затрагивают все стороны аккомодационной деятельности, но проявляются, прежде всего, пониженной работоспособностью цилиарной мышцы. По мере увеличения миопии степень нарушения её работоспособности возрастает.

Освещенность фона, также оказывала влияние на положение ближайшей точки ясного видения, но это влияние менее выражено.

В глазах с высокой миопией обнаружены изменения в виде увеличения по всему протяжению сетчатки количества стенок капилляров, с нарушением целости внутренней эластичной мембраны, поэтому сетчатка, подвергается дистрофии.

В основе формирования миопии и ее прогрессирования лежит нарушение сопротивляемости склеры, что ведет к ее растяжению под влиянием внутриглазного давления, так как циркуляции внутриглазной жидкости при миопии снижена, затруднен отток. Это способствуют растяжению оболочек глаза.

3.1.4. Функциональные особенности зрения при близорукости.

При миопии дальнейшая точка ясного видения находится на конечном расстоянии от глаза, ближе 5 м. Вследствие этого параллельные лучи, идущие от отдаленных предметов, преломляются в глазу не на сетчатке, а впереди нее, и каждая точка образует на сетчатке не точку, а круг, называемый кругом (фигурой) светорассеяния. В связи с этим не корригированная острота зрения при близорукости всегда снижена. Это снижение, должно быть тем больше, чем дальше от сетчатки находится задний главный фокус, т.е. чем больше выражена миопия. Острота зрения миопического глаза в значительной степени зависит от ширины зрачка. Чем она меньше, тем меньше круги светорассеяния на сетчатке и тем выше острота зрения.

При миопии нередко наблюдается нарушение поля зрения.

Классификация близорукости у школьников.

Следует различать истинную близорукость, или миопию, и ложную близорукость, или псевдомиопию. Последняя включает: а) собственно псевдомиопию, или спазм аккомодации, как отдельную форму; б) ночную миопию.

Таблица профессора Э. С Аветисова

| Степени | Период возникновения | течение | равенство рефракции глаз

|

| 1.Слабой степени (до3,0дптр включительно). 2.Средней степени (3,25-6,0 дптр). 3.Высокой степени (более 6,0 дптр). | 1.Врожденная. 2.Рано приобретенная (в дошкольном возрасте). 3.Приобретенная в школьном возрасте. 4.Поздно приобретенная (во взрослом состоянии). | 1.Стационарная. 2.Медленно Прогрессирующая (менее1,0дптр в течение года). 3.Быстро прогрессирующая (1,0 дптр и более в течение года). | 1.Изометропическая. 2.Анизометропичес- кая. |

Слабая миопия (до 3,0 диоптрий)

Средняя миопия (до 6,0 диоптрий)

Сильная миопия (выше 6,0 диоптрий)

Прогрессирующая и стационарная близорукость.

Стационарная миопия (не прогрессирующая)

Имеет благоприятное течение. При ней состояние зрение не ухудшается в течение длительного времени и находится на строго фиксированной отметке.

Прогрессирующая миопия

Обусловлена падением зрения на несколько диоптрий в год.

Равенство рефракции в обоих глазах.

По равенству или неравенству величин рефракции обоих глаз следует различать изометропическую и анизометропическую миопию. Последнюю выделяют в том случае, когда разница в величинах рефракции составляет 1,0 диоптрий и более.

Наследственная, врождённая и приобретённая близорукость.

Врожденная близорукость:

При врожденной близорукости ребенок появляется на свет уже с нарушенным зрением вдаль.

Наследственная близорукость:

Если оба родителя близоруки, у половины детей до 18 лет появляется близорукость. При этом она начинает развиваться в раннем детском возрасте (от 1 года).

Приобретенная близорукость

Возникает у детей в возрасте 7-16 лет при перенапряжении глаз: длительные и интенсивные зрительные нагрузки на близком расстоянии, плохое освещение рабочего места, неправильная посадка при чтении и письме, чрезмерное увлечение телевизором и компьютером.

Спазм аккомодации – ложная близорукость.

Ложная связана со спазмом аккомодации, исчезает после его устранения. Отдельной разновидностью обозначают школьную (рабочую) близорукость – патологическое состояние, возникающее в результате напряженной работы глаз на близком расстоянии, развивающееся из-за ослабления аккомодации.

Виды близорукости

Осевая наблюдается из-за увеличения размера глазного яблока.

Рефракционная развивается вследствие усилении работы преломляющего аппарата.

3.2. Практическая часть.

3.2.1 Социологический опрос

Социологический опрос среди обучающихся 9а, 9в и 5в классов МБОУ «Прохоровская гимназия » Прохоровского района Белгородской области.

Социологический опрос проводили по следующим вопросам:

1.Страдаешь ли ты близорукостью, если да, то какой степени?

2. Какое зрение у твоих родителей?

3.Сколько времени проводишь за компьютером?

4.В какой период жизни приобрёл близорукость?

5.Сколько времени вы проводите на свежем воздухе?

3.2.2. Результаты социологического опроса.

1.Страдаешь ли ты близорукостью, если да, то какой степени?

Результаты анкетирования приведены в таблице:

| Класс | Всего обучающихся | Нормальное зрение (%; кол.-во обучающихся) | Миопия слабой степени | Миопия средней степени | Миопия высокой степени |

| 9«А» | 28 | 71,4% (20) | 10,7% (3) | 17,9% (5) | 0% |

| 9«В» | 27 | 85,2% (23) | 7,4% (2) | 7,4% (2) | 0% |

| 5«В»

| 23 | 91,3% (21 ) | 4,35% (1) | 4,35% (1) | 0% |

| Итого

| 78 | 82% (64) | 7,7% (6) | 10,3% (8) | 0% (0) |

2. На вопрос «Какое зрение у твоих родителей?» 71,4 % близоруких обучающихся ответили утвердительно.

Значит, наследственно слабая цилиарная мышца нуждается в укреплении и соблюдение правил гигиены зрения.

3.«Сколько времени проводишь за компьютером?»

Для обучающихся 5 класса норма проведения за компьютером составляет 2 часа, для девятиклассников 3 часа .

Анкетирование учащихся показало, что из 23 человек 21,7%(5) опрошенных проводят менее 2 часов в день за компьютером, 34,8%(8) 2 часа(норма) и 43,5%(10) больше положенного срока.

Из 55 человек данной возрастной группы 18,2%(10) опрошенных проводят менее 3 часов в день за компьютером, 27,3%(15) 3 часа (норма) и 54,5 %(30) больше положенного срока. При работе на близком расстоянии к монитору возникает патологическое напряжение цилиарной мышцы, что является предпосылкой для формирования близорукости.

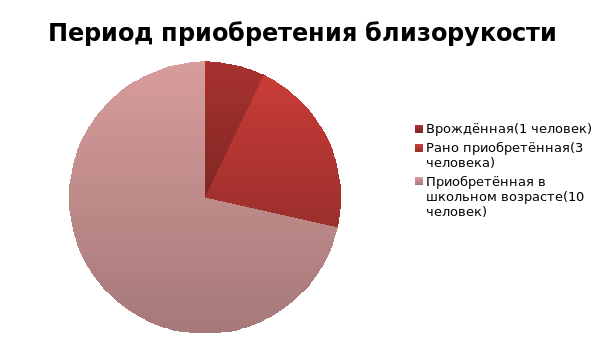

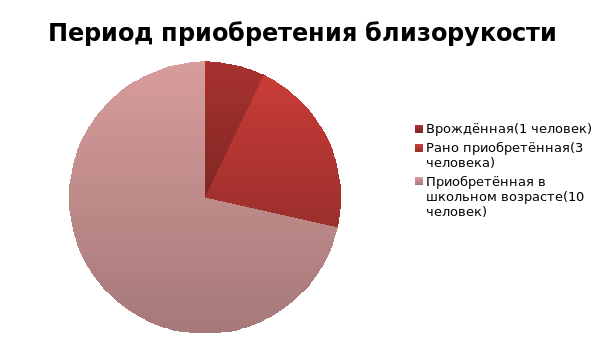

4.«В какой период жизни приобрёл близорукость?»

Оказалось, что 71,5% детей приобрели близорукость в школьном возрасте, 7,1% врождённая патология, 21,4% приобрели в дошкольном возрасте.

5.«Сколько времени вы проводите на свежем воздухе?»

Они способны улучшить кровообращение зрительного анализатора и выработку витамина «Д», который необходим для обмена в цилиарной мышце. Учащиеся после уроков должны совершать прогулку на свежем воздухе 1,5-2 часа. Анкетирование показало, что только 12,8% детей гуляют.

3.2.3.Методики изучения причин близорукости у школьников.

1.Исследование рациона питания в школьной столовой.

Изучить положительное и отрицательное влияние продуктов, входящих в меню школьной столовой, на зрение обучающихся.

2. Измерение веса школьного рюкзака.

Взвесить школьные рюкзаки обучающихся. У детей 5 класса вес комплекта учебников в норме не более 2,5 кг. У обучающихся старших классов не более 4 кг.

3.Изучение осанки методом плечевого индекса.

Оценить осанку ребёнка поможет так называемый плечевой индекс. Для этого необходимо измерить сантиметровой лентой ширину плеч со стороны груди, затем со стороны спины. Плечевой индекс = (ширина плеч/плечевая дуга)*100%. Если плечевой индекс равен 90-100% у ребёнка правильная осанка. Меньшая величина индекса свидетельствует о её нарушении.

3.2.4.Результаты исследования.

1.Исследование рациона питания в школьной столовой.

Он зависит от правильного питания: количества в нем витаминов А, Е, С, лютеина, Са, Fe, Mg, что способствует физиологическим процессам, происходящим в фоторецепторах, а также цилиарной мышце. Я взяла некоторые продукты, которые дают в школьной столовой, и проанализировала их.

| Каша пшенная с маслом сливочным и сахаром. | Витамина А, к слову сказать, в сливочном масле не так уж много, однако он есть, но больше всего в составе этого продукта витамина Е, являющегося антиоксидантом, который поддерживает все кровеносные сосуды, в т. ч. и глазные, в хорошем состоянии. |

| Мёд | Натуральный мёд — источник множества полезных компонентов. Регулярное применение медовых средств положительно влияет на глаза: уменьшает воспаление роговицы; устраняет боли и резь в глазах; снижает глазное давление; улучшает качество зрения. |

| Филе куриное, запеченное в яйце | В продукте содержится много витамина А, отвечающего за хорошее зрение. Продукт препятствует развитию катаракты, защищает от разрушения хрусталик и сетчатку. Полезные свойства курицы служат профилактикой дальнозоркости и близорукости. |

| Макароны отварные с маслом сливочным | В состав макаронных изделий входят витамины группы В, стимулирующие работу всех систем и внутренних органов: В2 (рибофлавин) — является активным участником синтеза необходимых организму белков, гемоглобина и эритроцитов, а также играет важную роль в сохранении остроты зрения. |

| Хлеб | На Западе ученые выступают за минимальное количество хлеба в дневном рационе. Их исследования подтвердили, что хлеб может провоцировать развитие близорукости. Все дело в рафинированном крахмале, присутствующим в выпечке. Он вызывает рост инсулина, что и провоцирует близорукость. При этом происходит сокращение белка – негативное влияние на глазное яблоко.

|

| Запеканка творожная | Чтобы цилиарная мышца выполняла сократительные функции, ей необходим кальций, который содержится в молочных продуктах. |

| Винегрет овощной с растительным маслом | Каротин из моркови защищает слизистую оболочку глаз; свекольные флавоноиды (витамин Р) способствуют повышению эластичности и крепости сосудистых стенок; |

| Напиток из плодов шиповника | Шиповник содержит: витамины C, P, B, B2, A, K, E, органические кислоты, натрий, кальций, марганец, железо. В чем польза: обеспечивает прочность и эластичность сосудов глаз. Норма в день: 1 стакан. |

| Суп картофельный с рыбными консервами

| Витамин «Д» содержится в рыбьем жире.

|

| Банан

| Витамин A в бананах помогает защитить и поддержать нормальное зрение, улучшить зрение в ночное время.

|

| Омлет | Яйца в виде полуфабриката поступают для приготовления омлетов. В таком состоянии они теряют свои питательные свойств. |

| Говядина | Для улучшения состояния склеры, чтобы она чрезмерно не растягивалась, изменяя форму глаза, нужны качественные белки говядины. В меню мы не обнаружили чистой говядины, а то, что из нее приготовлено: котлеты, тефтели и т.д. содержат больше примесей, чем мяса. |

| Фрукты | С витамином «С» благополучно , т.к. школьники получают свежие фрукты. |

Наши исследования показали, что меню соответствует нормам питания. Но для нормального функционирования органов зрения стоит внести в рацион продукты, содержащие клетчатку, витамины A, Е и С, белки.

Такие, как шиповник, шпинат, черника, куриные яйца, говядина.

2. Измерение веса школьного рюкзака.

Тяжёлый рюкзак увеличивает нагрузку на позвоночник, мышцы туловища и шеи. Они напрягаются и сужают просвет сосудов, идущих к органам зрения.

В эксперименте участвовали учащиеся 9«А»,9«В»(40 человек из данной возрастной группы) 5«В» ( 30 человек).

Взвешивание показало, что у обучающихся 5«В» класса рюкзак тяжелее нормы, среди детей 5 классов: весит 3-5кг у 43,5% детей ( 10 человек) и у 34,8% (8 человек) 2,5 кг – норма, менее 2,5 кг у 21,7% (5 человек)

3) Рюкзак тяжелее нормы, среди детей 9-х классов: весит 5-6 кг у 37.5% детей ( 15 человек) и у 25% (10 человек) 4 кг – норма, менее 4 кг у 37,5% (15 человек)

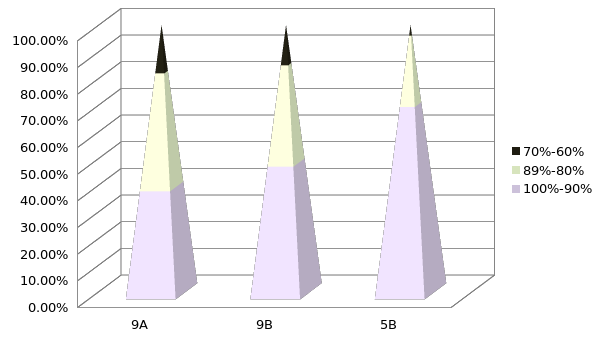

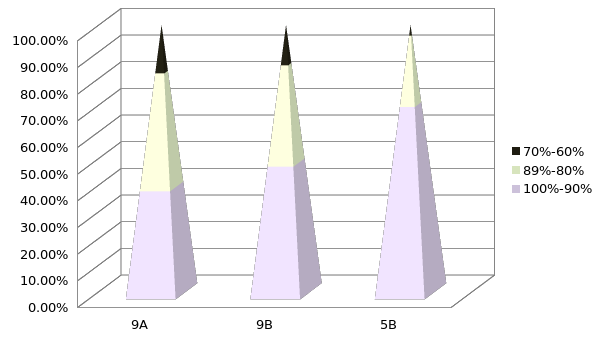

3.Изучение осанки методом плечевого индекса.

Осанка влияет на состояние зрительного анализатора, вызывает миопию, так как мышцы шеи и спины находятся в напряженном состоянии, сосуды спазмируются, что ухудшает обмен веществ. Детей обследовали с помощью метода плечевого индекса. Обнаружили, что большинство детей имеют измененную осанку.

Среди детей, имеющих неправильную осанку, оказались и близорукие. Среди них наблюдалась такая статистика:

Из обследованных 14 человек, страдающих миопией, плечевой индекс (100%-90%) имеют 3 человека 21,4% , (89%-80%) 9 человек 64,3% , (79%-70%) 2 человека 14,3% .

4.Выводы и рекомендации

В результате проведенной исследовательской работы по теме «Близорукость и её причины» можно сделать выводы, опирающиеся на изученный теоретический материал, собственное исследование и факты статистики среди исследуемых классов:

1. Глаз - важнейший из органов чувств, обеспечивающий человеку до 90% информации.

2.Это сложная фотооптическая физиологическая система, способная воспринимать воздействие окружающей среды в виде лучистой энергии.

5.Патология оптической системы глаза приводит к ухудшению рефракции, обеспечивающей фокусировку изображения на сетчатке. При этом возникают астигматизм, дальнозоркость и близорукость.

6. Близорукость увеличивает переднезадние размеры глазного яблока и удаляет сетчатку, изображение формируется перед ней.

7.Симтомы близорукости: летающие «мушки», ломота в глазах, боли в глазницах, головные боли и плохое видение удаленных предметов.

8. Мы изучили динамику роста близорукости в МБОУ «Прохоровская гимназия».

9. Для выяснения причин роста были использованы различные методики.

10. Результаты исследования показали, что рост заболеваемости в школе зависит от наследственности, гиподинамии, несбалансированного питания, неправильного зрительного стереотипа (посадка, освещение, чтение лежа), чрезмерных зрительных нагрузок (компьютер, телевизор).

11. Рост близорукости можно остановить. Главными средствами профилактики является соблюдение гигиенических норм.

Рекомендации

Для сохранения зрения обучающимся нашей гимназии необходимы:

• Питание богатое витаминами, белками и минеральными веществами.

• Устранение гиподинамии.

• Профилактика искривления позвоночника.

• Выполнение упражнений для глаз и шеи, туловища.

• Режим работы на компьютере.

• Соблюдение гигиенических требований при чтении (не читать лежа и в движущемся транспорте).

• Рациональная мебель, соответствующая росту учащихся.

Результаты исследований показали:

1. Избавиться от настоящей миопии нельзя.

2. Возможно, снять спазм аккомодации с помощью соблюдения гигиены зрения.

3. Снизить риск заболеваемости миопией, создав условия для нормальной работы органов зрения.

Практическое значение: Проведена работа среди учащихся, учителей и родителей по профилактике миопии: проводится гимнастика для глаз, подготовлены памятки « Береги глаза смолоду».

5.Заключение.

Итак, я пришла к выводу, что моя гипотеза нашла свое подтверждение. От близорукости избавиться нельзя, но мы можем предупредить прогрессирование этого заболевания у обучающихся нашей гимназии.

6. Список литературы

1.Э.С. Аветисов «Охрана зрения у детей» Медицина.2004 г.

2. Э.С. Аветисов « Близорукость» Медицина 1999г

3. Воронцова Т. Н., Бржеский В. В., Ефимова Е. Л.

«Эффективность терапии привычно‐избыточного напряжения

аккомодации у детей» Журнал Российская Педиатрическая

Офтальмология – 2010 - № 2

4. Г.Г. Демирчоглян «Профилактика близорукости у детей» Москва 2014г.

5. Г.Г. Демирчоглян « Улучшаем зрение» Москва 2004 г

6. Г.Г. Демирчоглян «Компьютер и здоровье» Москва 2007 г

7. Н.А. Пуган, Р.А. Маш «Практикуем по гигиене». Москва. Дрофа 2000г.

8.Е. И. Ковалевский «Детская офтальмология» Москва. Медицина

9. А.П. Швецов «Анатомия, физиология и патология органов слуха и зрения у детей». Москва 2000г.

10.Новые нормы «Сан ПиН для школьников». Регион образования. Москва2011г.

11.М.З. Федорова, В.С. Кучменко, Т.П. Лукина «Экология человека, культура здоровья». Москва.2004г.

Интернет-ресурсы.

WWW.Wikipedia.ru

WWW.rusbiolog.ru

WWW.Neobio.ru

WWW.Bio.clow.ru

7. Приложение