Паспорт проекта

| № | Компоненты паспорта | Описание проекта |

| 1. | Тема проекта | «Пётр Великий и его реформы». |

| 2. | Актуальность проекта | Современная культура нашей страны за всю историю человечества перетерпела очень много изменений, культура формировалась под влиянием модернизации. Пётр I положил начало реформированию и модернизации государства. Но к каким последствиям для русской культуры привели эти процессы? По сей день историки спорят, так ли важны были реформы, которые привели к искоренению русской культуры? Как повлияла его деятельность на историю России? |

| 3. | Объект исследования | Жизнь Петра Великого, его деятельность, значение и последствия реформ. |

| 4. | Цель проекта | Для учителя: формирование условий для самостоятельного исследования обучающихся по теме исследовательского проекта: «Пётр Великий и его реформы» через кластер «Пётр Великий». Для ученика: узнать, проанализировать информацию о времени правления Петра Великого, его реформах через создание кластера «Петр Великий». |

| 5. | Тип проекта | По доминирующей деятельности обучающихся и характеру результата: исследовательский. По предметному содержанию: монопроект. По продолжительности: мини проект. Групповой. |

| 6. | Этапы реализации проекта (включая исследовательский), краткое их описание | 1 этап. Подготовка к исследовательской работе. Определение темы урока. Выявление актуальности исследовательской работы. Определение цели, объекта исследования, задач для достижения цели, выдвижение гипотезы. 2 этап. Деление на группы и распределение ролей. Организация ролей в группах (спикер, генератор идей, исследователь, оформитель) и совместной деятельности. 3 этап. Создание общего кластера. Каждая группа оформляет на выданном листе А3 свою краткую информацию вместе с иллюстрациями. 1 группа: вам нужно ознакомиться с выданной информацией, отобрать нужную информацию про Петра I, т.е. его внешний вид, характер, детство, личную жизнь. Выберите нужные иллюстрации для оформления кластера. 2 группа: ознакомиться с выданной информацией, отобрать нужное про внешнюю политику. Оформите таблицу. Выберите нужные иллюстрации для оформления кластера. 3 группа: прочитать выданную информацию, выберите главные реформы Петра I. Реформы: государственного управления, церковная, военная, денежная, в области культуры и быта, образования, преобразования в промышленности, медицина. Кратко оформите полученную информацию на листе. Подберите нужные иллюстрации из выданных для оформления кластера. 4 этап. Оформление коллективного кластера. Каждая группа оформляют свою часть на выданном листе А3. 5 этап. Выступление каждой группы. Каждая группа представляет свою часть в кластере. 6 этап. Подведение итогов и рефлексия. Учитель оценивает деятельность обучающихся, ученики оценивают свою деятельность с помощью приёма рефлексии «Продолжите фразу». |

| 7. | Исследовательский этап проекта (полное описание) | Цель исследования: изучить личность Петра Великого, его деятельность и значения его реформ и их последствия. Гипотеза исследования: деятельность Петра Великого и его реформы были полезны и крайне необходимы для развития государства. Методы исследования: изучение литературы, обобщение, анализ, сравнение. Оборудование для проведения исследования: компьютер, проектор, интерактивная доска, раздаточный материал «Методико-библиографическое пособие «Петр Великий- первый Российский император»; учебник УМК: «Школа России» 4 кл. 2 ч. автор А.А. Плешаков». Ход исследования: 1. Ознакомиться с выданным материалом информации. 2. Проанализировать информацию и выбрать только нужное касающееся темы, подобрать иллюстрации. 1 группа: «Личность Петра Великого», записать кратко информацию на выданном листе, выбрать иллюстрации. 2 группа: «Внешняя политика», заполнить таблицу и выбрать иллюстрации. 3 группа: «Реформы», кратко оформить информацию на выданных листах и выбрать иллюстрации. 3. Оформление коллективного кластера «Петр Великий». |

| 8. | Продукт проекта | Кластер по теме: «Пётр Великий». |

Группа 1.

Министерство культуры Ставропольского края Государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края «Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им. М. Ю. Лермонтова». Составители: Л. А. Бедарева, Т. А. Иванова, Т. Н. Кузьменко, Н. А. Ткаченко, В. В. Фурманова. Редактор: И. А. Погорелова.

Великий государь великого государства

Пётр Алексеевич Романов родился в ночь на 30 мая 1672 г. в Теремном дворце Кремля. Отец – царь Алексей Михайлович – имел многочисленное потомство: Пётр был 14-м ребёнком, но первым от второй жены, царицы Натальи Нарышкиной. 29 июня, в день Святых Петра и Павла, царевич был крещён в Чудовом монастыре и наречён Петром. Царь-отец повелел снять с новорождённого «меру» – измерить длину и ширину его тельца – и написать икону таких же размеров. Знаменитый живописец Симон Ушаков с одной её стороны изобразил Троицу, с другой – лик апостола Петра. Ни при каких жизненных обстоятельствах Пётр не разлучался с этой иконой, всюду возил с собой, а после кончины императора её повесили над царским надгробием. Первая жена Алексея Михайловича, дочь И. Д. Милославского Марья Ильинична умерла, оставив ему двух сыновей Фёдора и Ивана и много дочерей. В итоге в царском семействе существовало два враждующих круга родных: старшие дети царя с Милославскими и Наталья Кирилловна с сыном и роднёй. Царевичи Фёдор и Иван не отличались физической крепостью и не подавали надежды на долголетие, в отличие от младшего Петра. Со смертью царя Алексея Михайловича глухая борьба Милославских и Нарышкиных перешла в открытое столкновение. Начались ссоры и интриги.

Петру было всего 3,5 года, когда умер отец. Опекуном царевича стал его сводный брат, крёстный отец, он же новый царь Фёдор Алексеевич.

Обучение Петра шло довольно медленно, по старорусскому обычаю его начали учить с 5 лет. Учителем его стал дьяк Никита Моисеев, сын Зотов, человек учёный, но любящий выпить. Зотов прошёл с царевичем азбуку, часослов, псалтырь, Евангелие и Апостол. Но писал мальчик неразборчиво, навсегда остался не в ладах с орфографией и допускал в письме ошибки. В «увеселение» Никита касался и русской старины – рассказывал царевичу про дела его отца, про царя Ивана Грозного, про Дмитрия Донского и Александра Невского. Впоследствии Пётр не терял интереса к истории, придавал ей большое значение для народного образования и много хлопотал о составлении популярного учебника по этому предмету. Хотя Зотов вёл преподавание своих собственных, не очень обширных знаний, для начального образования этого было вполне достаточно. 27 апреля 1682 г. умирает молодой царь Фёдор Алексеевич. По общему мнению, наследовать престол должен был его брат 14-летний Иван. Но тот был очень болезненным, малоумным и, конечно, не мог принять власти. Заручившись поддержкой патриарха Иоакима, Нарышкины и их сторонники возвели на престол Петра. Борьба между двумя боярскими родами Милославских и Нарышкиных достигла кульминации. 15 мая 1682 г. начался так называемый Стрелецкий бунт.

Одной из ярких исторических личностей, вызывающей наибольший интерес как среди историков, так и литераторов является Петр I. Отношение к самой фигуре Петра Великого и к его реформаторской деятельности неоднозначно. С одной стороны, его воспевали как великого императора, который создал могучую державу, а с другой стороны, считали жестоким деспотом и антихристом, который разрушил русскую самобытность. По мнению Василия Осиповича Ключевского «Петр Великий по своему духовному складу был один из тех простых людей, на которых достаточно взглянуть, чтобы понять их». В отличие, от прежних царей, Петр не только рассылал указы, но и активно участвовал в жизни государства. Он был трудолюбивым человеком и при любой свободной возможности занимался рукотворными делами, которые помогали сформировать сноровку и находчивость. Император всегда стремился осмыслить новое дело, прежде чем в нем появится необходимость. Любовь Петра к ручному труду вызвала у него некую боязнь и ненависть ко всякому церемониалу. Когда он работал руками, то чувствовал свою власть, независимость от обстоятельств, но при аудиенциях возникало чувство беспомощности. Он старался жить проще, как обычный человек. Свою душевную простоту Петр показывал и в общении к другим. Приходя в гости, Петр не искал почётное место, а садился за любое свободное; когда ему становилось жарко, он мог скинуть свой кафтан при всех, а также, при употреблении пищи, мог обойтись без ножа и вилки. Так же он мог играть в шахматы с людом, курить трубки и пить пиво, не обращая внимания на других. Он очень любил вести непринужденные беседы с веселыми собеседниками. Его привычка поступать во всем просто и прямо требовала и от других людей такой же отдачи. Образ Петра, описанный Ключевским, во много схож с образом, который описывал Соловьев. В своих публичных чтениях он подчеркивает, что именно любознательность Петра и его любовь к ручному труду помогала русскому народу избавиться от зависимого положения. Император, усваивая опыт иностранцев, всячески пытался обучить свой народ, дабы не приходилось звать иностранцев и не дать им делать то, чего они хотят. На примере отношения к войне и дипломатической борьбе можно увидеть, что Петр был патриотом своей Родины. Несмотря на искушения иностранцев о том, что лучше всего дипломатией и войной нужно заниматься подготовленным иностранцам, чем обучающимся русским, Петр назначал русских, считая, что нужно учиться на своих ошибках. Даже в управленческом аппарате, на первое место ставился русский человек, а второе место мог занимать иностранец. Конечно, иностранцам давались определенные льготы и ему были рады, но принижать русский народ и властвовать над ним он не мог. Патриотизм Петра связывал его с народом. «Петр был сам чистый русский человек, сохранявший крепкую связь со своим народом…». Схожий образ правителя складывается у Карамзина. В книге «Записка о древней и новой России», автор подчеркивает, что Петр был очень усердным и готовым достигать своей цели несмотря ни на что. «Он имел великодушие, проницание, волю непоколебимую, деятельность, неутомимость редкую…». Однако Карамзин выделяет не только положительные черты правителя и его деятельности, но и отрицательные. За основу он берет навязывание европейских обычаев русскому народу. Вводя европейские манеры, россияне унижались в собственной стране, уподобляясь иностранцам. Карамзин считает, что благодаря Петру, россияне становились ближе к миру, но перестали быть русским народом. Виной этому он считает прививание Петру с самого детства всего иностранного. Так же автор обращает внимание на некое властолюбие Петра и крайность для достижения своих целей. Навязывание европейских обычаев проводилось жесткими методами. Всех несогласных наказывали или пытали. Достаточно вспомнить указ 29 августа 1698 года «О ношении немецкого платья, о бритии бород и усов, о хождении раскольникам в указанном для них одеянии» или Санкт-Петербург — новая столица в европейском стиле, построенная тяжким трудом. Художественная литература также неоднократно обращается к образу Петра Великого.

Автор отмечает смелость Петра за нарушение обычаев русского двора. Именно Петр много путешествовал за границу, изучал новое и пытался научить этому Россию. Многие винили Петра в том, что он не осуществил множество проектов, которые сам задумал, однако забывают о том, сколько лет он потратил на смуту и войны. И при этом, многие реформы выдвинули Россию на новую ступень развития. Каждый автор, опираясь на общепризнанные факты, трактует их по-своему. Одни стараются акцентировать внимание только на положительных чертах Петра, лишь мельком упоминая отрицательные, другие стараются гиперболизировать негативные стороны. Но есть и те, кто в одинаковой степени рассматривает обе стороны Петра. Во многом, здесь играет роль мировоззрение авторов. Нельзя слепо верить тем или иным источникам. Ко всему нужно относиться объективно, изучая несколько источников. Никто не может достоверно понять необходимость тех или иных действий государя. Ведь очень тяжело понять человека другой исторической эпохи, когда твоя эпоха, имея другое мировоззрение, накладывает свой отпечаток.

Согласно историческим документам, царь Пётр I был достаточно высоким, даже по нынешним меркам, человеком. Его рост, по некоторым источникам, составлял 204 см. При этом обувь он носил лишь 38 размера. Сохранившаяся одежда Императора – 48 размера. Узкогрудый и узкоплечий, с непропорционально маленькой головой. У него были короткие по отношению к росту руки. Но отличался царь большой физической силой.

Кроме военных игр, царь очень любил играть в шахматы и шашки. На ассамблеях он приказывал устраивать отдельные комнаты для игры в шахматы.

2 группа.

Министерство культуры Ставропольского края Государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края «Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им. М. Ю. Лермонтова». Составители: Л. А. Бедарева, Т. А. Иванова, Т. Н. Кузьменко, Н. А. Ткаченко, В. В. Фурманова. Редактор: И. А. Погорелова.

Битвы эпохи Петра I

При императоре Петре Великом русская армия и флот одержали ряд крупных побед: в сражении под Полтавой (1709), морских сражениях при Гангуте (1714), Гренгаме (1720) и др.

Стратегические взгляды Петра I далеко опережали его время. Стратегия была активной, рассчитанной на разгром или уничтожение неприятельской армии. Он искусно группировал силы и средства на решающих направлениях, где намечался разгром противника. Успеха в сражениях добивался согласованными усилиями всех родов войск. Разгром противника завершался преследованием. При осаде крепостей считалось необходимым после инженерной подготовки и мощного артобстрела переходить к стремительному их штурму. Так были взяты Нотебург (1702), Нарва, Дерпт (1704) и др.

При выполнении боевых задач в ходе сражения совершались смелые марши-манёвры. Для обеспечения активной обороны границ России в начале ХVIII в. по указанию Петра I было осуществлено широкое строительство укреплённых линий, крепостей и баз флота (Петропавловская крепость, Кронштадт, Ревель, Таганрог и др.).

Азовские походы 1695–1696 гг.

Пока Пётр Алексеевич усиленно изучал у себя в Коломенском военное искусство, Московское государство вело войну против Турции. Военные кампании России против Османской империи (Азовские походы) были продолжением начатой правительством регентши Софьи Алексеевны войны с Османской империей и Крымом. Боевые действия на Азове предприняты Петром I в начале его правления с целью обеспечить России выход к Чёрному морю.

Первая попытка захватить Азов окончилась неудачно. Причина – у России не было флота. Царь приказал построить галерный флот и в 1696 г. одержал победу – добился падения Азова.

Северная война 1700–1721 гг.

После заключения мирного договора с Турцией, подписав договоры с Данией и Саксонией о союзе против Швеции, 19 августа 1700 г. Пётр I официально объявил Швеции войну. Это стало началом так называемой Северной войны. Через 3 дня он вместе с войском выступил из Москвы к Нарве.

Русские войска были разгромлены под Нарвой, но первые неудачи не остановили Петра. С ещё большим энтузиазмом он берётся за реформирование армии и строительство флота. Его неутомимая энергия способствовала созданию регулярной русской армии, которая вскоре стала громить шведов.

В 1702 г. русские войска взяли г. Орешек, переименованный в Шлиссельбург. На следующий год был взят г. Ниеншанце, ставший Шлотбургом. Затем русские войска одержали победу под Ямом (Кингесепп), Копорьем и Ма- риенбургом (Алуксне).

28 сентября 1708 г. у дер. Лесная (юго-восточнее г. Могилёва) летучий отряд русских войск во главе с царём одержал победу над шведским корпусом генерала А. Левенгаупта. Пётр I назвал эту операцию «матерью Полтавской баталии».

Полтавская битва – генеральное сражение Северной войны. 27 июня 1709 г. под Полтавой русские войска разбили шведскую армию короля Карла XII, до этого считавшуюся в Европе непобедимой. Этот переломный момент в ходе Северной войны решил вековой спор между Россией и Швецией за берега Балтийского моря.

В апреле 1709 г. шведские войска Карла XII, вторгшиеся в 1708 г. в пределы России, начали осаду Полтавы. Её гарнизон из 42 тыс. солдат и 2,5 тыс. вооружённых горожан под командованием полковника А. С. Келина успешно отразил ряд штурмов. В конце мая в р-н Полтавы подошли главные силы русской армии под командованием Петра I. На военном совете 16 (27) июня было решено дать генеральное сражение.

К 25 июня (6 июля) русская армия (42 тыс. чел., 72 орудия) расположилась в созданном ею укреплённом лагере в 5 км севернее Полтавы. На следующий день была создана передовая позиция из 10 редутов, занятая 2 батальонами, за ними – 17 кавалерийских полков под командованием А. Д. Меншикова.

Карл XII решил атаковать русские войска, рассчитывая одержать победу и этим побудить Турцию выступить против России. Для атаки было выделено около 20 тыс. чел. и 4 орудия. Остальные войска – до 10 тыс. чел., в т. ч. часть запорожцев и украинских казаков, обманутых изменником гетманом И. С. Мазепой, находились под Полтавой в резерве и на охране коммуникаций.

Раненый Карл XII 17 (28) июня передал командование фельдмаршалу К. Г. Реншильду. В 2 часа ночи 27 июня (8 июля) шведская пехота 4 колоннами двинулась на русские редуты, за ней следовало 6 колонн конницы.

После упорного двухчасового боя шведам удалось овладеть лишь 2 передовыми редутами. 6 правофланговых шведских батальонов и несколько эскадронов генерала Росса и Шлиппенбаха оторвались от главных сил и отошли в лес севернее Полтавы, где были разгромлены двинувшейся за ними конницей Меншикова и сдались. Остальная часть русской конницы под командованием генерала Р. Х. Боура по приказу Петра I стала отходить к лагерю. Шведы прорвались между редутами, но попали под артиллерийский и ружейный фланговый огонь из лагеря и в беспорядке отошли в Будищенский лес.

Шведы потеряли свыше 9 тыс. убитыми и свыше 18 тыс. пленными, орудия и обоз; потери русских – 1345 убитых и 3290 раненых.

В результате Полтавского сражения военное могущество Швеции было подорвано и в войне произошёл перелом в пользу России. Была решена важнейшая политическая и стратегическая задача – уничтожена считавшаяся непобедимой первоклассная шведская армия.

Разгромом шведской армии под Полтавой окончился 1-й период Северной войны.

В 1711 г. Пётр I предпринял Прутский поход против Турции. Этот поход был неудачным, но русским дипломатам удалось заключить с Турцией мир, и военные действия вновь переместились на Балтику.

Гангутское сражение

Первой в истории победой русского флота стала битва 26–27 июля 1714 г. на море у мыса Гангут. Это морское сражение при Гангуте (полуостров в Финляндии, в настоящее время Ханко) развязалось между русским флотом под командованием адмирала Ф. М. Апраксина и царя Петра I и шведским флотом вице-адмирала Г. Ватранга.

Пётр сумел создать превосходство в силах на главном направлении, сосредоточив против флагманского судна противника сразу 11 галер, а ударами по флангам исклю- чил из действия часть артиллерии противника. Блестящая победа русских моряков была во многом предопределена флотоводческим гением Петра Алексеевича: устройство переволоки, искусные прорывы галер и глубоко продуманный тактический рисунок сражения в Рилаксфиорде.

Балтийская эскадра одолела шведов. Победа у мыса Гангут – одна из блестящих страниц в истории русского флота, доказавшая русскую военную мощь и знание морского дела. Русский флот становился всё сильнее и опытнее.

27 июля 1720 г. шведский флот снова был разгромлен в Балтийском море около о-ва Гренгам (южная группа Аландских островов). Сражение при Гренгаме – последнее крупное сражение Великой Северной войны. Она длилась 21 год и закончилась подписанием мира в г. Ништадте. По условиям Ништадтского мирного договора Россия получала часть территории Финляндии и Карелии и самое главное – выход в Балтийское море.

После окончания Северной войны, продолжая имперскую политику, Пётр I организовал и успешно провёл в 1722–1723 гг. Персидский поход, результатом которого стало завоевание побережья Каспийского моря.

Создав регулярную армию и флот, победив в войнах, Россия стала одной из самых могущественных стран Европы, а сам Пётр I получил титул императора.

Его роль в развитии военного искусства далеко выходит за национальные рамки. Не только в России, но и за рубежом исследовалась военная деятельность Петра Великого, использовался его опыт. Русский полководец был одним из крупнейших военных авторитетов для Наполеона, который тщательно изучал историю Северной войны перед походом в Россию. Высоко ставили Петра I как уникального военного деятеля и другие европейские полководцы. Его военно-теоретическое наследие по достоинству было оценено отечественной военной наукой.

3 группа.

Министерство культуры Ставропольского края Государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края «Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им. М. Ю. Лермонтова». Составители: Л. А. Бедарева, Т. А. Иванова, Т. Н. Кузьменко, Н. А. Ткаченко, В. В. Фурманова. Редактор: И. А. Погорелова.

«На троне вечный был работник»

(Реформы Петра Великого)

Во время своего царствования Пётр I проявил глубокое понимание государственных задач, стоявших перед Россией, и провёл крупные реформы, направленные на преодоление отсталости России от передовых стран Запада и использование её огромных природных ресурсов при сохранении и укреплении феодально-крепостнического строя. Реформаторская деятельность Петра I протекала в острой борьбе с реакционной оппозицией. Уже первые, сначала поверхностные попытки преобразований вызвали недовольство и сопротивление боярства и духовенства. Реформы коснулись всех сфер общественной жизни, однако к основным из них следует отнести социально-экономическую, военную, административную (органов власти и управления, сословного устройства русского общества), а также реформы в области культуры и быта и церковную.

Реформа государственного управления

Реформа центрального государственного аппарата предполагала упразднение Боярской думы. Были созданы новые структуры власти: Сенат (высший государственный орган законодательной, исполнительной и судебной власти Российской империи); Святейший правительствующий синод Русской православной церкви (1721–1917) и Коллегии, призванные осуществлять решения Сената. В их числе организованы:

Коллегия чужестранных (иностранных) дел – ведала внешней политикой;

Военная коллегия (Воинская) – занималась комплектованием, вооружением, снаряжением и обучением сухопутной армии;

Адмиралтейств-коллегия – отвечала за военно- морскую деятельность и флот;

Вотчинная коллегия – за дворянское землевладение (рассматривала земельные тяжбы, сделки на куплю- продажу земли и крестьян, сыск беглых);

Камер-коллегия – организовывала сбор доходов госу- дарства;

Штатс-контор-коллегия – отслеживала госрасходы;

Ревизион-коллегия – осуществляла контроль сбора и расходования казённых средств;

Коммерц-коллегия – решала вопросы судоходства, таможни, внешней торговли;

Берг-коллегия – вела горно-металлургическое дело (горнозаводскую промышленность);

Мануфактур-коллегия – лёгкую промышленность (мануфактуры, основанные на разделении ручного труда);

Юстиц-коллегия – ведала вопросами гражданского судопроизводства;

Духовная коллегия (с 1721 г. Святейший Правительствующий Синод) – управляла церковными делами;

Малороссийская коллегия – контролировала действия гетмана, которому принадлежала власть на Украине, где был особый режим местного управления.

За деятельностью всех этих органов следил сам царь с помощью фискалов, генерал-ревизора и генерал- прокурора.

В 1708–1711 гг. была проведена областная реформа с целью укрепления вертикали власти на местах и лучшего обеспечения армии снабжением и рекрутами. В 1708– 1709 гг. вместо уездов, воеводств и наместничеств учредили 8 (а затем 10) губерний во главе с губернаторами. В 1719 г. губернии разделили на 47 провинций. Губернаторы ведали и расположенными на территории их губернии войсками. В 1710 г. появились новые административные единицы – доли.

Военная реформа

Пётр I явился создателем регулярной русской армии и русского военно-морского флота, инициатором и основоположником нового типа военной школы, из которой позже вышли П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. М. И. Кутузов.

Сущность реформы состояла в ликвидации дворянских ополчений и организации постоянной боеспособной армии с единообразной структурой, вооружением, обмундированием, дисциплиной, уставами. Основой устройства вооружённых сил явились введённые Петром рекрутская повинность (1705) и обязательная воинская служба дворян, получивших офицерский чин по окончании военной школы или службы рядовыми и сержантами гвардии.

В ходе реформирования армии была введена единая система воинских званий, окончательно оформившаяся в Табели о рангах 1722 г. Служебная лестница включала 14 классов – от фельдмаршала и генерал-адмирала до прапорщика. В основу службы и чинопроизводства Табеля о рангах положена не родовитость, а личные способности.

Делом всей жизни Петра Великого было усиление военной мощи России и повышение её роли на международной арене. Военная реформа стала первоочередным преобразовательным делом Петра, наиболее продолжительным и самым тяжёлым как для него самого, так и для народа.

Церковная реформа

Во II половине XVII в. позиции Русской православной церкви были весьма прочными. Она сохраняла административную, финансовую и судебную автономию по отношению к царской власти. В начале XVIII в. в России был проведён ряд мероприятий, которые вошли в историю как церковные реформы Петра I. Цель этих преобразований заключалась в кардинальном изменении системы управления православной церковью. Император хотел, чтобы церковь полностью подчинялась светской власти, а её административная и экономическая самостоятельность была ликвидирована.

Поворот к новой политике произошёл после смерти патриарха Адриана. Пётр распоряжается провести ревизию для переписи имущества Патриаршего дома. Воспользовавшись информацией о выявленных злоупотреблениях, Пётр отменяет выборы нового патриарха.

В 1701 г. образован Монастырский приказ – светское учреждение для управления делами церкви. Церковь начинает терять свою независимость от государства, право распоряжаться своей собственностью. Царский указ ограничивает число монахов: за разрешением на постриг теперь нужно было обращаться в Монастырский приказ. Впоследствии у царя появилась идея использовать монастыри как приюты для отставных солдат и нищих.

Сложившиеся отношения между церковью и властью требовали нового юридического оформления. В 1721 г. видный деятель Петровской эпохи Феофан Прокопович составляет Духовный регламент, предусматривающий уничтожение института патриаршества и образование нового органа – Духовной коллегии, позднее переименованной в Святейший Синод.

Денежная реформа

Потребность в дополнительных средствах для ведения Азовских походов, Северной войны 1700–1721 гг. и осуществления преобразований во всех сферах управления государства, а также необходимость обеспечения сопоставимости российских и западно-европейских денежных систем в условиях развития внешней торговли стали причинами денежной реформы 1698–1704 гг., проведённой Пет- ром Великим.

В 1681 г. весовая норма копейки была снижена до 0,42 г; в 1698 г. произошло последнее снижение веса проволочной серебряной копейки до 0,28 г, в результате чего счётный рубль стал по весу соответствовать западноевропейскому талеру. Это был первый шаг царя в коренной реорганизации денежного обращения страны. Используемый в России десятичный принцип счёта позволил создать наиболее передовую в мире монетную систему. В её основе – серебряный рубль весом 28 г, делившийся на 100 копеек.

В 1701 г. началась чеканка в небольшом количестве золотых монет, использовавшихся при расчётах с крупными поставщиками, для заграничных платежей и нужд двора. В середине 1720-х гг. серебряная монета была основным платёжным средством. Доходы казны от чеканки монет к 1724 г. превысили 10 млн руб.

Появление в 1701 г. уникальной серии русских монет вызвало живой интерес на Западе, ведь Россия раньше всех стран ввела соответствовавшую нормам арифметики десятичную монетную систему, в которой восстановила свой старинный, бывший в ходу в XV в. денежный счёт.

Созданная в правление Петра Великого русская монетная система стала образцом для других государств и в основных своих чертах дожила до наших дней.

Реформа в области культуры и быта

Процесс европеизации России в эпоху Петра Великого – наиболее противоречивая часть Петровских реформ.

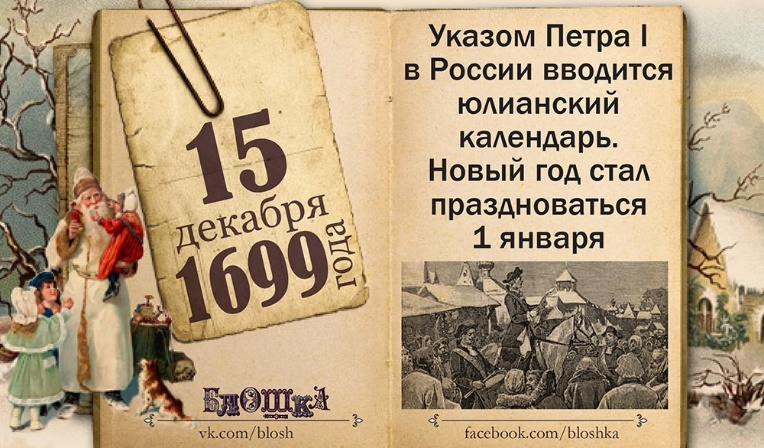

По возвращении из Европы Пётр стремился к тому, чтобы как можно скорее преодолеть возникшую ещё со времён татаро-монгольского ига разобщённость России и Европы. Одним из её проявлений было разное летоисчисление. В 1700 г. введён новый календарь – 7208 год (от «Сотворения мира») становится 1700-м (от «Рождества Христова»), а празднование нового календарного года переносится с 1 сентября на 1 января.

Происходит значительное изменение устоявшихся обычаев и правил поведения в России. По велению Петра изданы указы о бритье бород и обязательного ношения западно-европейского платья. Для всех служилых людей брадобритие было обязательным.

Царь заставил бриться народ с многовековым почитанием бороды. Носить бороду разрешалось только крестьянам и духовенству, а городскому населению лишь по уплате налога. Доказательством об уплате подати за право ношения бороды служили «бородовые знаки» – медные круглые жетоны с изображением бороды и усов и надписью: «Денги взѧты». Сам Государь ходил «с босым лицом» смолоду в подражание другу и учителю Францу Лефорту и другим жителям Немецкой слободы.

Одежда допетровских времён сохранилась только у низших сословий – крестьян и купцов. В высшем обществе модной стала одежда европейского типа.

14 января 1700 г. вышел указ «О ношении платья на манер венгерского». Модные новинки постепенно вошли в быт людей. Все наряды дворянок шили из шёлка, юбки платьев крепились на проволочном каркасе – панье (позже фижмах), были длинными и широкими; чтобы фигура выглядела стройнее, надевали корсаж. Богатый наряд дополняли пышные парики, необыкновенно высокие прически. Дамы ходили на высоких каблуках, сурьмили брови, румянились. Вошёл в обиход язык «мушек» из тафты или бархата величиной с монету.

Пётр приглашал иностранных художников, архитекторов в Россию и одновременно посылал талантливых молодых людей обучаться за границу, в основном в Голландию и Италию. Во II четверти XVIII в. «петровские пенсионеры» стали возвращаться в Россию, привозя с собой новый художественный опыт и приобретённое мастерство.

В 1717 г. вышел в свет русский литературно-педагогический памятник начала XVIII в. «Юности честное зерцало, или Показания к житейскому обхождению», подготовленный по указанию Петра I. Этот труд был адресован в первую очередь молодёжи и в доступной форме рассказывал о правилах поведения в обществе. Подлинный автор книги неизвестен. По некоторым сведениям, в её подготовке активно участвовал Яков Брюс – один из самых образованных сподвижников Петра I.

В 1718 г. специальным указом царя введены ассамблеи – дворянские собрания по образцу европейских, представлявшие новую для России форму общения между людьми. На ассамблеях дворяне танцевали и свободно общались, в отличие от прежних застолий и пиров.

Пётр рано осознал большую организующую роль печати. С самого начала его госдеятельности печать занимала важное место в государственных мероприятиях. С 1699 г. в Голландии по его заказу печатались книги на русском языке. 2 января 1703 г. в Москве вышел 1-й номер газеты

«Ведомости» – по сути ставший первенцом русской периодической печати. Этот номер газеты (полное название «Ведомости о воинских и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и иных окрестных странах») редактировал лично Пётр I.

Реформа образования

В интересах растущего централизованного государства Пётр всемерно расширяет систему образования и просвещения в стране. Император создаёт Математическую и Навигационную школу, преобразованную затем в Морскую академию, а также Инженерную и Артиллерийскую школы.

Значительно возрастает число типографий и количество напечатанных в них книг. Важнейшим мероприятием в области просвещения стала замена с 1711 г. церковно-славянского шрифта – гражданским. Шрифт установлен самим царём.

Рост научных знаний, просвещения и образования привели к мысли о создании научного центра страны – Академии наук. В 1724 г. Пётр утвердил устав организуемой Академии наук (открылась она в 1725 г. после его смерти). Царь говорил: «Академия, школы, дело зело нужное для обучения народного».

Преобразования в промышленности

Пётр не мог обойти стороной и проблему реформирования отечественной промышленности, что было продиктовано, в первую очередь, военными нуждами. Развитие таких важных отраслей промышленности, как металлургия, кораблестроение, пиротехника, парусные и суконные мануфактуры, имело решающее значение в деле победы России на суше и на море.

При Петре I возникло большое количество мануфактур и горных предприятий, было положено начало освоению новых железнорудных месторождений (Урал, Олонецкий край, Липецк), добыче цветных металлов (меди, серебра).

Быстрый рост металлургической и металлообрабатывающей промышленности дал возможность развивать в широких масштабах производство оружия. Строились предприятия оборонной промышленности – Тульский оружейный завод, Архангельское, Воронежское, Санкт- Петербургское, Казанское и другие адмиралтейства, а также арсеналы в Москве, Санкт-Петербурге. Роль государственной поддержки, развивающейся крупной промышленности была значительной.

К концу правления Петра I почти всё необходимое для армии и флота изготовлялось на российских заводах, причём качество изготовляемого оружия не только не уступало заграничному, но и превосходило его.

Предприятия действовали в условиях развития крепостного права, вольнонаёмный труд на них, первоначально довольно распространённый, со временем стал играть всё меньшую роль, уступая принудительному труду, чему способствовал указ Петра I, разрешавший заводовладельцам любых сословий приобретать крепостных крестьян при условии их прикрепления именно к заводам.

Увеличились масштабы выработки химической промышленности. Император выписывал рецепты изготовления фейерверков из зарубежных стран; интересовался методами отделки дерева при помощи окраски, полировки.

Первый химический завод Савелова и братьев Томилиных был построен в 1720 г. под Москвой, потом появились другие предприятия. На заводе вырабатывали купорос, краску мумию, водку крепкую, скипидар, калифони (кани- фоль), гарпиус.

Пётр Алексеевич интересовался «пробирным» искусством, методикой анализа рудных и нерудных ископаемых. Ему принадлежит идея организации самостоятельной химической лаборатории, построенной в 1720 г.

Медицина

С развитием промышленности возникла потребность в медицинской помощи на заводах, особенно государственных. Была создана система медико-санитарного обеспечения армии. Значительно увеличилось число врачей, лечебных и аптечных учреждений; были изданы многочисленные законодательные акты, касающиеся противоэпидемических мероприятий, организации медико-санитарного дела, регламентации медицинской практики.

Созданием первой госпитальной школы (1707) было положено начало подготовке отечественных медицинских кадров.

При Петре в России было открыто много аптек, стала зарождаться фармацевтическая промышленность, основную базу которой составляли действующие и создаваемые аптекарские огороды, организованные в Петербурге на Аптекарском о-ве и в Лубнах около Полтавы.

Зарождение курортного дела в России тоже связывают с именем императора. По указу Петра I были начаты поиски лечебных минеральных вод в стране. Первое описание кислых вод на Кавказе дал лейб-медик Шобер, в 1718 г. были описаны марциальные (железистые) воды в Олонец- кой губернии.

Иллюстрации:

Карел де Моор. Портрет Петра I. 1717

Корзухин А. И. Сцена из истории Стрелецкого бунта. Иван Нарышкин попадает в руки мятежников. 1882

Венчание на царство Ивана и Петра Алексеевичей 25 июня 1682 года. Гравюра по рисунку К. О. Брожа. Начало 1880-х гг.

Кившенко А. Д. Военные игры потешных войск Петра I под селом Кожухово. 1880

Петров Н. Г. Пётр на строительстве кораблей потешной флотилии. 1949

Учения «потешных» в Преображенском.

Лебедев К. В. Ассамблея при дворе Петра I. [1908?]

Худояров В. Император Пётр I за работой. 1860

Лансере Е. Корабли времён Петра I. 1909

Нестеренко В. И. Триумф Российского флота. 1994

Ломоносов М. В. Полтавская баталия. Фрагмент мозаики. 1764

Мода Петровской эпохи.

Монеты при Петре I.

Герб Российской империи при Петре I.

Место для написания текста.

Учебник 4 кл. 2ч. автор А.А.Плешаков.