МБОУ Мамлейская основная школа

Тема «История происхождения села Мамлейка»

Выполнила:

Шагалова Алина Андреевна,

ученица 7 класса

Руководитель:

Афанасьева Елизавета Юрьевна,

учитель истории

с. Мамлейка, 2017

Оглавление

Введение………………………………………………………………………….3

История происхождения села. Топонимика…………………………….4

Заключение…………………………………………………………………...7

Список литературы и источников…………………………………………..8

Приложение…………………………………………………………………..9

Введение

Актуальность темы состоит в том, что история нашего села мало изучена. Практически нет никаких источников, в которых бы глубоко изучалась и описывалась история нашего села. Вопросы о возникновении села и происхождении названия села являются спорными и малоизученными.

Проблема заключается в том, что многие не интересуются историей происхождения своих населенных пунктов и других объектов, находящихся на территории малой родины.

Целью является изучение истории возникновения села и происхождения названия села Мамлейка.

Задачи :

- изучить историю возникновения села.

-изучить материалы по топонимике.

Ожидаемый результат: интерес к изучению темы, изучить историю возникновения села и значения названия Мамлейка.

История происхождения села. Топонимика.

С малых лет все спрашивали у родителей, родственников, соседей, учителей, что означает название родного села, речки и других объектов родного края. Происхождение названия некоторых глубоко было изучено и не было сложности в объяснении их значения и перевода. Но в нашем селе люди долго не знали точного значения и происхождения названия села. Все пожимали плечами и отшучивались:

— Наверное, это означает «мама» и «лейка». Или «мама» и «лей-ка». Кто-то умывался и говорил: «Мама, лей-ка!», имея в виду воду.

Для получения информации об истории возникновения села и происхождения его названия были изучены книги по краеведению, опрошено взрослое население.

Наше село в древности состояло из двух поселений. Основателем поселений был богатый помещик Александр Ильич Пашков.

В 1783 году для обработки земли в верховьях речки Киши он переселяет из своего села Золотухина 11 крестьянских семей, где основывает населённый пункт под названием Золотушка. С. Золотухино в те далёкие времена было расположено в Ардатовском уезде Симбирской губернии. Население мордовское. Соответственно и деревня Золотушка была с мордовским населением. А.И.Пашков покупал мордовских крепостных крестьян у разных помещиков, производя оплату породистыми собаками. Спустя два года А.И.Пашков переселяет из своей вотчины села В-Талызино семь семей на землю, расположенную рядом с населённым пунктом Золотушка. Появляется новый населённый пункт с названием Степная Вишенка. Это название связано с тем, что на месте, куда отселили семь семей, было большое поле, заросшее дикорастущей степной вишней.

Процесс освоения земельных угодий, на которых образовались поселения Золотушка и Степная Вишенка с каждым годом становился более активным. Численность населения росла.

В год переписи 1806 в д. Золотушке было 27 дворов, число жителей 230 человек. В д. Степная Вишенка 14 дворов, жителей - 83 чел. Так две деревни — два села жили и трудились на одной земле: выращивали хлеб, разводили скот. Несмотря на разные национальности, они с самого начала жили в мире и согласии. Помогали друг другу, вступали в совместные браки и были единоверцами. Только после революции 1917 года вместо двух деревень появилось одно большое село под названием Машлейка, что, по одной из версий, означает «многоовражье». Потом это название преобразовалось в Мамлейку. По второй версии, предложенной нашим земляком, историком Черновым, было выяснено, что название нашего села произошло от мордовского языка. Формант «ма» на самом деле является мордовским словом и означает совершенно противоположное значение — «вода». Скорее всего, под словом «ма» мордва имели в виду не только ключ, родник, источник, но вообще воду. Как писал Э. М. Мурзаев, «…первобытный человек не обладал словарным запасом, поэтому его возможности в процессе присвоения названий были ограниченны. Водой он нередко называл и реку, и озеро, и море.

Сохранилось до сих пор в Мамлейке название «Манёлей», овраг, на берегу которого жила Манё (тетя Маня).

Почему в современном мордовском языке (и у эрзя, и у мокша) нет слова «ма»? В каждом языке, в том числе и в русском, многие слова, которые были в обиходе сотни лет назад, забылись. Спросите у первого попавшегося, что означает слово «ланиты», вряд ли он ответит. Вот и мордовское слово «ма» забыто. На мой взгляд, оно было вытеснено русским словом «вода», которое мордва переиначили на свой лад — «ведь» по-эрзянски и «вядь» по-мокшански.

Окончание «ка» — уменьшительно-ласкательное — появилось позднее с приходом русских.

Эрз. гидроформант «лей» — «ручей, овраг».

В основе названия села точно мордовские слова «мам» и «лей». Если с «лей» всё понятно, то что означает «мам»? Можно было предположить, что это название возникло из двух мордовских слов «ма» и «лей», что означало «овраг, полный воды». В Кулебакском районе есть село с таким же названием. Название Мамлейка означает «овраг Мама». Мам — мордовское мужское дохристианское имя. А так, как оно было нередким у эрзи, значит, и в Сеченовском районе жил человек с таким именем, и в Кулебакском.

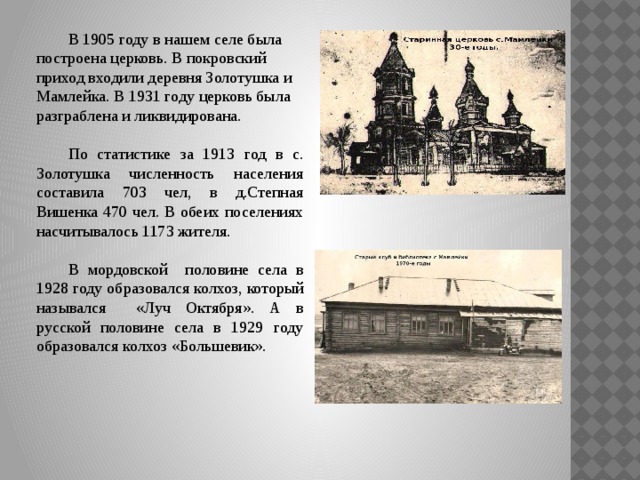

Согласно архивным документам упоминается о том, что в 1905 году в нашем селе была построена церковь. В покровский приход входили деревня Золотушка и Мамлейка. В 1931 году церковь была разграблена и ликвидирована. В 1910 году в России была проведена подворная перепись населения с учётом его хозяйственно-экономического состояния. Следует отметить, что в обеих деревнях насчитывалось 13 хозяйств, в которых работало 52 человека. Уровень грамотности населения Золотушки и Степной Вишенки той поры был очень низким. В Степной Вишенке умели писать и читать 10 человек, в Золотушке - 40 человек.

В это время в деревнях не было школы, кто хотел учиться — ходил в Теплостанскую...

По статистике за 1913 год в с. Золотушка численность населения составила 703 чел, в д.Степная Вишенка 470 чел. В обеих поселениях насчитывалось 1173 жителя.

В мордовской половине села в 1928 году образовался колхоз, который назывался «Луч Октября». А в русской половине села в 1929 году образовался колхоз «Большевик».

В 1933 году на месте бывшей церкви разместилась начальная школа. В 1950 х-годах в с. Мамлейка открывается семилетняя школа. А в 1959 году колхозом было построено здание сельского клуба и библиотеки. И в 1994 году 13 января открывается новое здание школы.

Заключение

Многие, с детства услышав предания о названиях своего села, города, передавали их по наследству своим детям, внукам и правнукам. А те считали эти предания верными и точными, не подлежащими никаким сомнениям. Сегодняшним и будущим краеведам, исследователям истории родного края в своих работах надо перелопачивать огромный фактический материал, изучать письменные источники, сравнивать одни факты с другими, чтобы в конце концов сделать правильные выводы.

«Топонимические объяснения, — пишет В. Ф. Барашков, — построенные на переосмыслении непонятных древних названий, называют топонимическими легендами. Так как в настоящее время имеется много топонимов с утраченной мотивировкой, то много и топонимических легенд. Литературоведы рассматривают их как особый вид устного народного творчества. И в этом отношении топонимические легенды представляют безусловный интерес. Но топонимисты, считаясь с их существованием, должны относиться к ним с большой осторожностью, так как легенды не всегда обоснованы, часто не имеют научной доказательности

Список использованной литературы

Каптерев Л. М. Нижегородское Поволжье Х—ХVI вв. Горький, 1939.

Карякин И.С. Две деревни-одно село. // К истории поселений Золотушка и степная Вишенка. Борьба. -2004.-23 март.

Мамлейка-село благоустроенное.//Борьба.-1996г. 18 октябрь

Мокшин Н. Ф. Тайны мордовских имен. Саранск, 1991.

Мурзаев Э. М. Очерки топонимики. М., 1974

Серебренников Б. А. История мордовского народа по данным языка // Этногенез мордовского народа. Саранск, 1965.

Сывороткин М. М. Система адаптации заимствованной лексики тюркского и финно-угорского происхождения в современных русских говорах Окско-Волжско-Сурского региона. Саранск, 2004.

Трудом совместным спаянная дружба.//Борьба.-1982.№117

Эрзянь-рузонь валкс. Эрзянско-русский словарь под редакцией Б. А. Серебренникова, Р. Н. Бузаковой, М. В. Мосина, М., «Русский язык», «Дигора», 1993, стр. 345, Мокшень-рузонь валкс. Мокшанско-русский словарь под редакцией Б. А. Серебренникова, А. П. Феоктистова, О. Е. Полякова. М., «Русский язык», «Дигора», 1998, стр. 338.

Приложение 1

Ареал расселения мордвы

(показан штриховой линией) в X—XIII в. в.

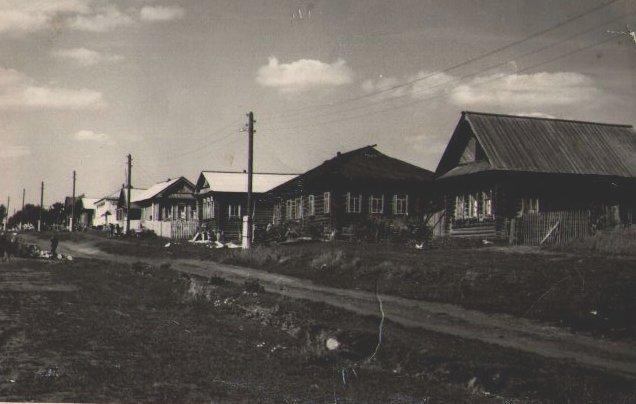

Приложение 2

Приложение 3

Старая школа

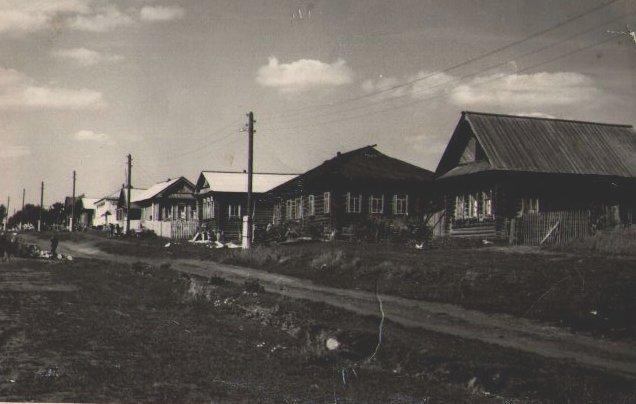

Богатый порядок (улица Молодежная)

Приложение 4

Герб села Мамлейка

Приложение 5

Современное здание: Дом культуры, библиотека, детский сад

Часовня

Приложение 6

Поиск и анализ материала в сельской библиотеке

Беседа об истории села с жителями села