XV век в истории России

Клавдий Лебедев

"Марфа посадница. Уничтожение новгородского веча" 1889

На картине – один из важных эпизодов истории: присоединение Иваном III Новгорода Великого. В правой части картины – вдова новгородского посадника и боярина Марфа Борецкая. В левой – великий князь Московский Иван III, рядом с ним в доспехах – московский воевода. С бумагой – дьяк: он зачитывает обвинения против Марфы. В центре картины – вечевой колокол, символ политической самостоятельности Новгорода, который сняли со звонницы, чтобы увезти в Москву.

Иван III покорял Новгород дважды. Первый раз он разгромил войско Дмитрия Борецкого, сына Марфы, при Шелони в 1471 году. Сам Борецкий попал в плен и был казнён. Поводом для войны послужили планы части новгородских бояр принять подданство католического Великого княжества Литовского, союзника хана Золотой Орды Ахмата.

После принятия Иваном III новгородской челобитной и примирения Марфа продолжила переговоры с польским королём и великим князем Литовским Казимиром IV, который вместе с ханом Ахматом грозил Москве нашествием. Было это за три года до “Стояния на Угре”. Тогда же, в конце 1477 года, Иван III собрал войско и осадил Новгород, а уже в январе следующего, завершив переговоры и сняв осаду, принял присягу новгородцев.

XV век в истории России

Фёдор Бронников "Встреча царевны" 1883

На картине Фёдора Бронникова изображён важный момент в истории нашей страны – встреча невесты великого князя Московского Ивана III, племянницы последнего византийского императора Константина XI, Зои Палеолог. После падения Византии её семья нашла убежище в Риме. В роли свата Зои выступил сам папа римский. Конечно, не из добрых чувств, а с тем, чтобы посредством этого брака не только завязать отношения с Москвой, но и, соединив церкви, утвердить свою власть над русскими землями. Да только ничего у него не вышло, ни с чем вернулся из православных земель папский легат. Проиграв спор о вере, он сам завершил его словами: “Нет книг со мною!”

В России Зоя получила имя Софьи, а, приехав в Москву, в тот же день обручилась, а затем и обвенчалась с Иваном Васильевичем. Их брак способствовал укреплению Русского государства и провозглашению его преемником Византии.

Многие считают, что самым ценным из приданого Софьи Палеолог стал двуглавый орёл. Впервые он появился на государственных печатях Ивана III, а до этого был личным знаком последней византийской династии.

А сам Иван III стал именовать себя “Государем всея Руси”.

XVI век в истории России

Павел Плешанов

"Царь Иоанн Грозный и иерей Сильвестр во время большого московского пожара"

24 июня 1547 года

1856

Священник Сильвестр был духовным наставником молодого царя Ивана IV Грозного. Если бы царь следовал советам Сильвестра, он, возможно, и не получил бы прозвания “Грозный”. Может, его называли бы “Добрым” или “Милосердным” …

Некоторое время Сильвестр был священником в Новгороде, затем помощником будущего митрополита Макария. Приехав в Москву, он стал священником в самом главном храме Московского Кремля – Благовещенском. А ещё Сильвестр писал духовные книги. Удивительную книгу “Домострой”, в которой православным людям давались советы по всем вопросам жизни человека – семьи, хозяйства, веры, - он дополнил и отредактировал.

В 1547 году в Москве вспыхнул страшный пожар, затем началось восстание против Глинских, родственников царя. Во время этого пожара в огне погибла треть города.

В это трагическое время к молодому царю пришёл священник Благовещенского собора. Сильвестр долго говорил с Иваном о том, что его долг – заботиться о своих подданных. Сказал он и о том, что пожар – это Божие наказание за его “буйства”.

Иван IV был испуган, внимательно слушал и, похоже, верил всему, что ему говорил духовник.

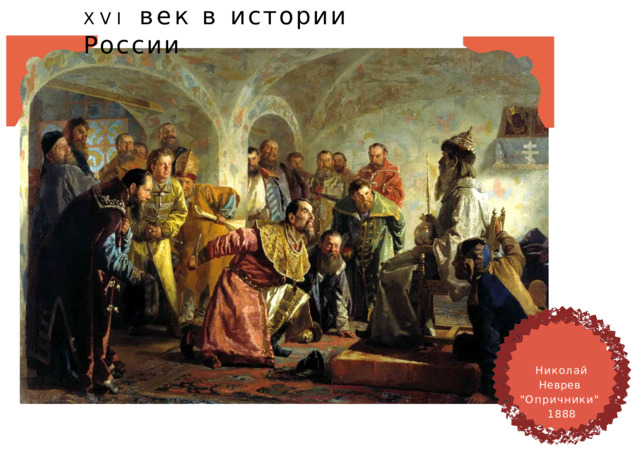

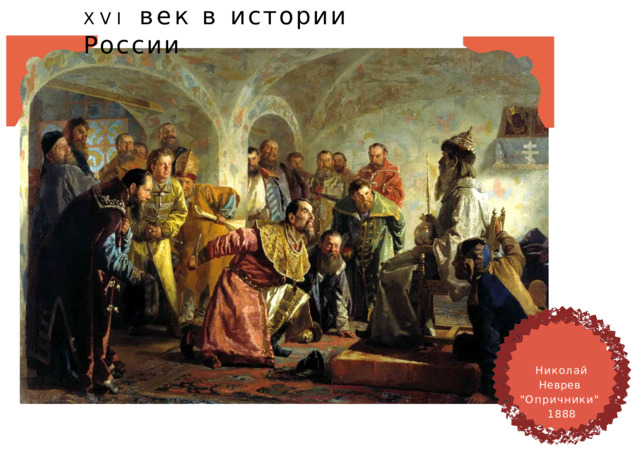

XVI век в истории России

Николай Неврев "Опричники" 1888

“ Опричниной” называют трудный период жизни в истории Русского государства, который длился с 1565 по 1572 год. Опричниной называли тогда часть нашего государства, которую царь Иван Грозный оставил для себя, отдав бОльшую часть – земщину – боярам. Опричники – особое войско Ивана Грозного, которое казнило всех, кто, по мнению царя, творил крамолу. Само слово “опричь” означает “кроме”: всё – боярам, кроме небольшой, но лучшей, части земли, которую царь оставил себе и в которой творил, что хотел.

Но отчего же на картине опричники смеются, глядя на царя, который сидит на троне? И кто тот человек с ножом, который ближе всех подобрался к царю? Дело в том, что на троне сидит не настоящий царь, а крещёный касимовский царевич Симеон Бекбулатович. Он будто бы властелин всей Руси, а Иван Грозный – так, всего лишь князь некоторых московских земель. Это он с ножом и подкрадывается к Симеону Бекбулатовичу, пугает его.

Захотел бы – и опричники накинулись бы на ненастоящего царя и растерзали его.

“ Поиграв” в опричнину, Иван Грозный потом отменил её, возродив ненадолго под названием “удел” в 1575-1576 годах. Именно тогда он и посадил во главе земщины Симеона Бекбулатовича.

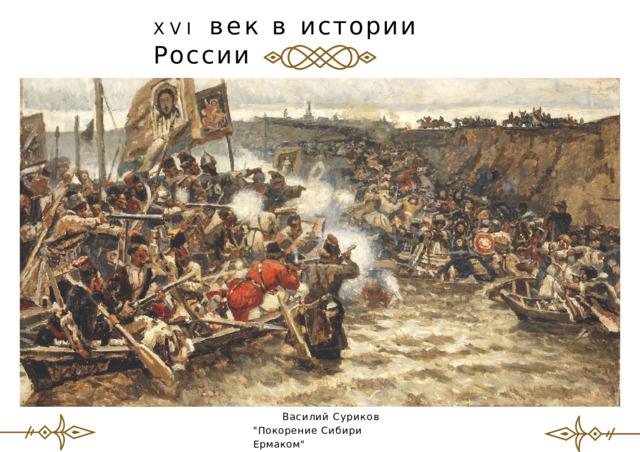

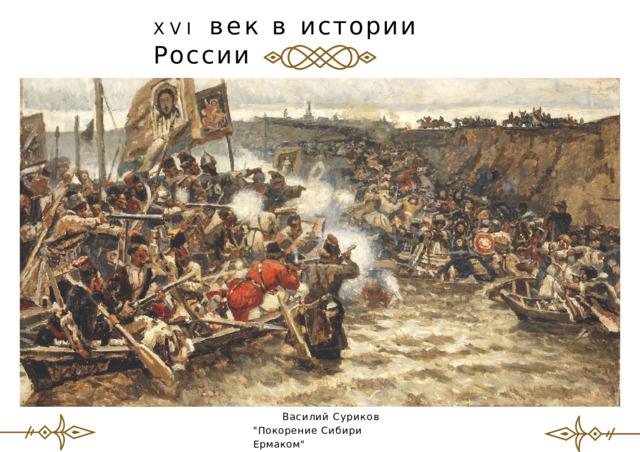

XVI век в истории России

Василий Суриков "Покорение Сибири Ермаком"

1895

На картине изображён бой русских казаков во главе с атаманом Ермаком Тимофеевичем за Сибирское ханство. В этот поход атаман отправился по приказу Ивана Грозного.

Сначала казаки прибыли в Чердынь (город в Пермском крае), а оттуда отправились в Соль-Камскую (теперь – город Соликамск). Соль-Камская была столицей “империи” купцов Строгановых. Они дали Ермаку оружие, чтобы он совершил военный поход против сибирского хана Кучума.

Ермак возглавил отряд из 540 казаков и 300 немцев с литовцами и 1 сентября 1582 года отправился покорять Сибирь. Плыли в основном по рекам и на Туре (приток реки Тобол) встретились с передовым отрядом сибирского хана. Главное же сражение произошло 23 октября в устье реки Тобол. Уже 26 октября Ермак занял Кашлык – столицу Сибирского ханства. Именно этот момент и запечатлён на картине Василия Сурикова “Покорение Сибири Ермаком”.

Немногочисленный отряд Ермака встречала целая орда. Правда, вооружены они были плохо – стреляли из луков, а казаки отвечали ружейным огнём. На картине в ладье стоит в шлеме и кольчуге Ермак: он руководит боевыми действиями. Вдали, на высоком берегу, - хан Кучум: он наблюдает за сражением.

X V I I в е к в истории России

Алексей Кившенко.

"Михаил Федорович. Депутация от Земского собора." 1880

За годы Смуты русская земля устала от безвластия. Но выбор нового царя был непростым делом – должно было сложиться слишком много условий и обстоятельств. В начале 1613 года в Москву стали съезжаться выборные

«всей земли», из разных городов и земель. 21 февраля 1613 года Земский Собор избрал на царство Михаила Романова, представителя рода, наименее запятнавшего себя сотрудничеством с интервентами. Кроме того, молодой царь состоял в родстве с первой женой царя Иоанна Грозного, Анастасией Захарьиной-Юрьевой, что обеспечивало преемственность власти.

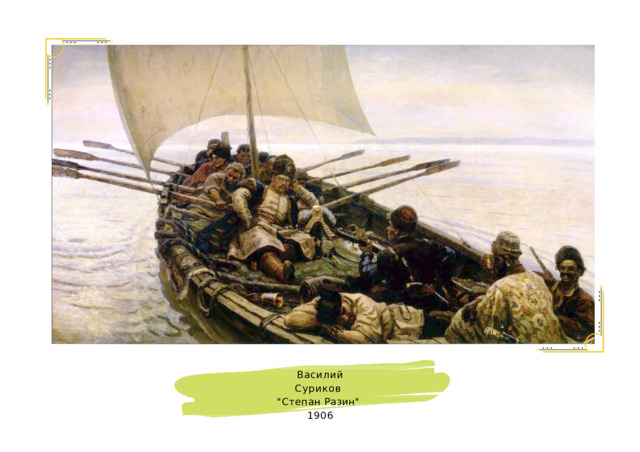

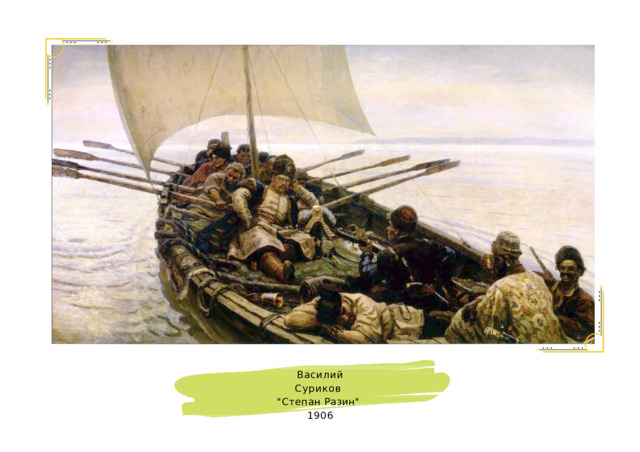

Василий Суриков "Степан Разин" 1906

На картине мы видим казацкий струг, неспешно плывущий по раздольной Волге. Налегают на вёсла усталые гребцы, с кормы их подбадривают весёлые мелодии. За музыкантом сидит понурый перс, наверное, тоже тоскует по родине. А в центре картины, погружённый в раздумья, сидит донской атаман Степан Тимофеевич Разин.

Он родился в семье зажиточного казака, был крестником войскового атамана. Зная калмыцкий и татарский языки, проводил без толмача переговоры с калмыцкими предводителями. А когда сам стал атаманом Войска Донского, совершил походы против крымских татар и турок. Позже с отрядами казацкой голытьбы совершал походы на Яик и Волгу, а в 1668-1669 годах – поход в Персию по Каспийскому морю. Возвращение из похода, увековеченное в песне, и запечатлел художник.

Уже в следующем году Разин возглавит крестьянскую войну, вызванную сыском крестьян, бежавших от тяжких повинностей, и распространением крепостничества в южных районах России.

А ещё через год будет взят в плен, выдан властям казацким старшиной и казнён в Москве, возле Лобного места.

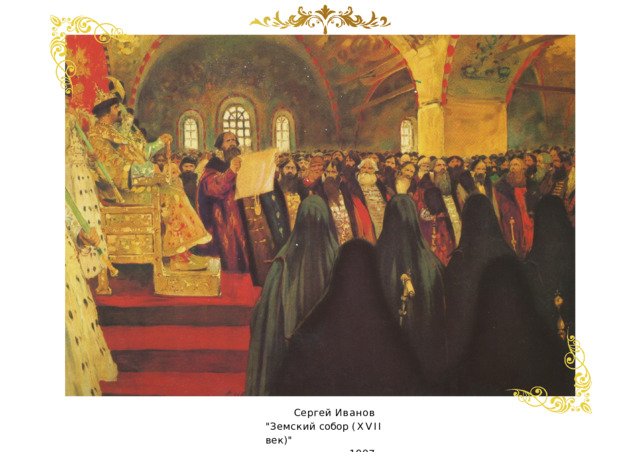

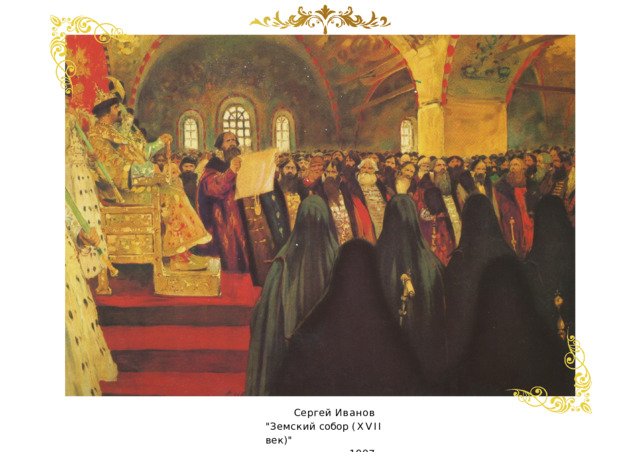

Сергей Иванов "Земский собор (XVII век)"

1907

Высшие сословно-представительские учреждения, рассматривавшие общегосударственные вопросы, в XVI-XVII веках назывались “Земскими соборами”. Созывались они царём, а в его отсутствие – патриархом (до 1589 года – митрополитом) и Боярской думой. Появлению Земских соборов способствовало создание единого Русского государства, ослабление княжеской и боярской аристократии, усиление дворянства и “верхов” посада. Постоянными участниками соборов были думные чины и Освящённый собор. Привлекались к участию и представители государева двора, выборные представители от провинциального дворянства и влиятельные горожане.

На ряде соборов решался вопрос об избрании или утверждении на престоле царя. В начале XVII века Земские соборы созывались почти ежегодно, расширилось и сословное представительство. Земский собор 1613 года избрал новым царём Михаила Романова, в чьё правление соборы созывались чаще всего. Наибольшее число участников, представлявших 42 города, было на земском соборе 1642 года. А в соборе 1648-1649 годов было представлено наибольшее количество городов – 116. На соборе было принято “Соборное уложение”, кодекс законов Русского государства.

В 1684 году состоялся последний Земский собор в истории России.

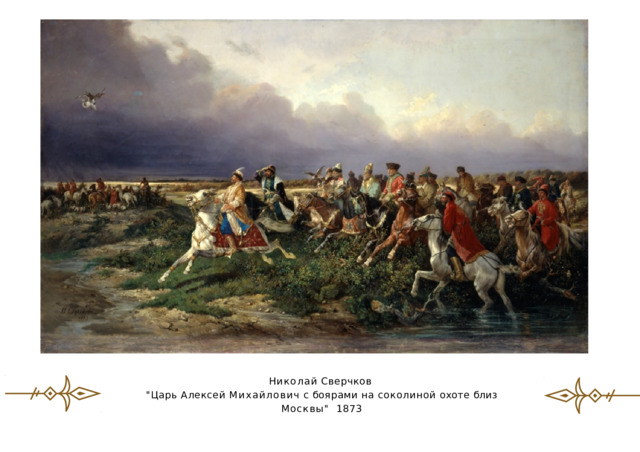

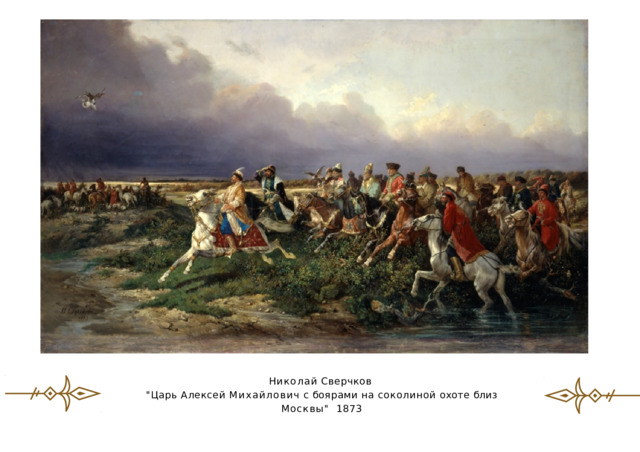

Николай Сверчков

"Царь Алексей Михайлович с боярами на соколиной охоте близ Москвы" 1873

Сокол – древний символ мужской доблести. О нём написано в древней поэме “Слово о полку Игореве”, сложена сказка “Финист – Ясный сокол”. Изображение сокола можно увидеть на гербе Суздаля. В Москве есть два района, в которых запечатлено имя птицы, - “Сокол” и “Сокольники”.

Соколиная охота была любимой забавой русских князей и царей. Царь Алексей Михайлович так увлекался охотой с соколами, что, случалось… забывал о государственных делах.

Сокольничий – это и название охотника, и старинный чин. Некоторые сокольничии становились боярами.

Специально обученный сокол дорогого стоит. Птица, замечая добычу, развивает скорость до двухсот километров в час. Жертву сокол поражает ударом тела и когтистых лап.

И всё же не добыча была главной целью в соколиной охоте. Охотники получали удовольствие, наблюдая за полётом этой птицы и её стремительной атакой.

Может быть, с тех пор и осталась поговорка: “Птица высокого полёта”. Так говорят о том, кто многого достиг, кто ставит перед собой высокие цели и не отступит перед трудностями.

Царь Иван

В а с и л ь е в и ч Грозный

Виктор Васнецов 1897

На картине у первого русского царя Ивана IV суровый вид.

Царь в богатой расписной шубе, в левой руке у него посох, в правой – лестовка, разновидность чёток.

Украшенный затейливой резьбой, посох нужен был не только для того, чтобы при ходьбе на него опираться. Он мог служить и оружием. А вот лестовка нужна, чтобы повторять молитвы.

В этом и была сущность характера Ивана Грозного: насилие и затем искреннее раскаяние в содеянном.

Царь спускается по лестнице, у его ног – маленькое окошко, за которым видны заснеженные крыши домов.

Иван IV был первым русским царём и предпоследним в династии Рюриковичей: на его сыне Фёдоре род закончился, и начались кровавые Смутные времена.

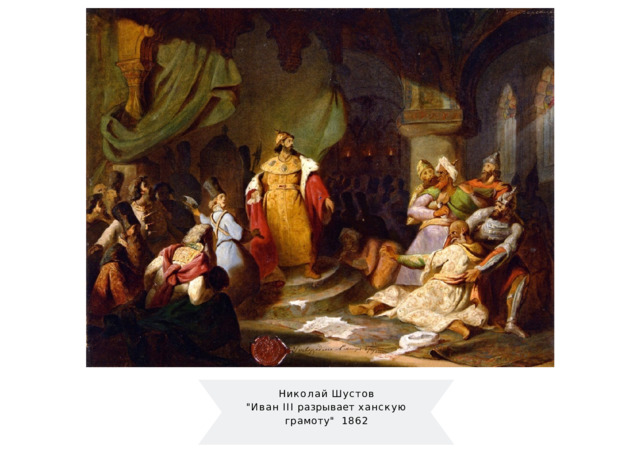

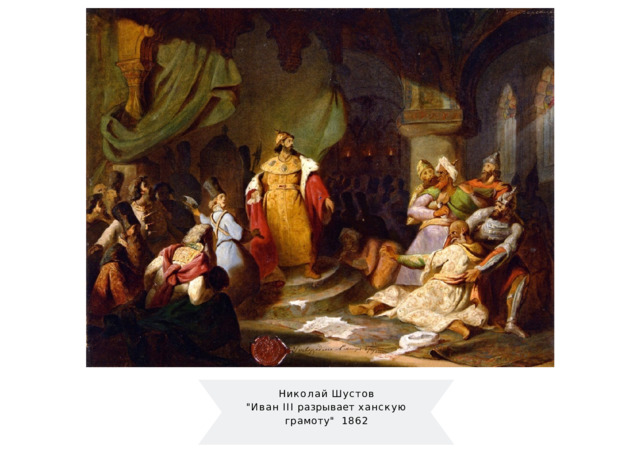

Николай Шустов

"Иван III разрывает ханскую грамоту" 1862

Деда Ивана Грозного, Московского князя Ивана III, называли “Великим”. За что же он удостоился такого прозвания? Он был собирателем русских земель вокруг Москвы, покорил Тверь, Вятку и свободолюбивый Новгород Великий.

Царь посылал в русские земли своих наместников, и они правили от его имени.

Он закрепил крестьян за своими хозяевами: отныне они могли уйти от них только один раз в году – на Юрьев день.

Оставалось самое главное дело: освобождение от власти Орды.

Когда от хана приехали послы с грамотой, Иван III грамоту порвал, а послам сказал, чтобы они передали хану: Русь больше Орде не подчиняется. Хан Ахмат собрал огромное войско и послал его на Русь с приказом: всё сжигать, никого не жалеть.

А великий князь им навстречу отправил своё войско, ещё большее. Встретились русские и монголы на реке Угре, притоке Оки, встали на разных берегах. Долго думали ордынцы, как им быть. Полгода думали, а потом в одну ночь отправились восвояси.

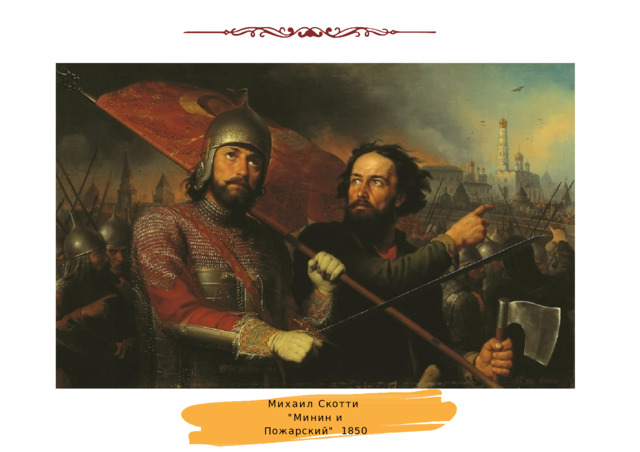

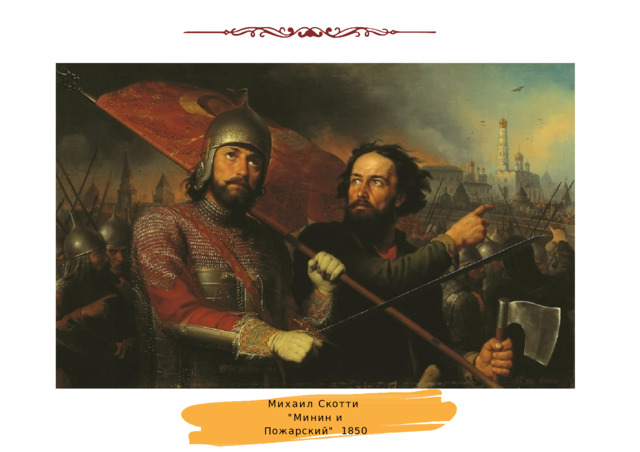

Михаил Скотти "Минин и Пожарский" 1850

Народное ополчение под руководством Минина и Пожарского ставило целью освободить Москву от интервентов, отбить у иноземцев охоту в их притязаниях на русский престол и создать новое правительство.

Второе ополчение начало формироваться с сентября 1611 года, а уже в марте 1612 года сформированное в городах и уездах Поволжья войско выступило из Нижнего Новгорода и направилось в Ярославль. Изгнание интервентов из Поволжья шло полным ходом, когда стало известно о приближении к Москве отряда польских войск под командованием гетмана Ходкевича. Это заставило Минина и Пожарского ускорить приближение к столице и занять позиции вдоль стен Белого города. В сражении 22-24 августа отряд Ходкевича был разгромлен, а судьба польских гарнизонов была предрешена: не получив подкрепления, они капитулировали 22 октября 1612 года.

С освобождением Москвы на личные средства Пожарского был построен собор Казанской Богоматери, в котором хранился список Казанской иконы Божией Матери, сопровождавшие ополчение. Деревянный храм сгорел, но на его месте был построен новый, снесённый три века спустя советской властью. В 1993 году храм был восстановлен. Благодарность героям-освободителям Москвы, а с ней и всей России хранит и первый скульптурный памятник столицы, установленный в 1818 году на Красной площади.