СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

«Комплекс уроков и мероприятий по организации духовно-нравственного воспитания посредством школьного этнографического музея»

Методическая разработка «Комплекс уроков и мероприятий по организации духовно-нравственного воспитания посредством школьного этнографического музея» включает:

- Конспекты уроков технологии с применением музейных экспонатов.

- Конспекты внеурочных занятий на базе школьного музея.

- Конспекты экскурсий в школьном этнографическом музее «Светёлка».

Уроки и мероприятия объединены общим смыслом сохранения духовных ценностей с последующим применением их в жизненных ситуациях.

Просмотр содержимого документа

««Комплекс уроков и мероприятий по организации духовно-нравственного воспитания посредством школьного этнографического музея»»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5» ГОРОДА ВСЕВОЛОЖСКА

| 188642, г. Всеволожск, пр-т, Грибоедова, д10 тел.+7(81370)27-560

|

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска

____________С.В. Зверева

Методическая разработка «Комплекс уроков и мероприятий по организации духовно-нравственного воспитания посредством школьного этнографического музея»

Срок реализации: 1 год

Возраст детей: 7-18лет Разработчик:

Алексеева Ирина Георгиевна, учитель технологии, руководитель школьного музея

г. Всеволожск

Выборгская епархия

Санкт-Петербургская митрополия

info@eparhiya-viborg.ru

8(81378) 3-29-10

2023

ВВЕДЕНИЕ

Реализация духовно-нравственного воспитания детей является одной из главных задач, стоящих перед семьёй, образовательными учреждениями и обществом в целом. Изменения, происходящие сегодня в обществе, связаны с переоценкой ценностей. На протяжении многих лет происходило отдаление людей от национальных традиций, культуры. В современном обществе большинство школьников ориентировано на материальные блага, а не на духовные ценности.

В настоящее время духовно-нравственное воспитание становится направляющим вектором развития учащихся. Так как материальные ценности преобладают над духовными, то молодое поколение неверно понимает понятие о доброте, патриотизме, милосердии, нравственности.

Одной из основных задач государства на современном этапе является духовно-нравственное воспитание обучающихся, формирование востребованной и одновременно высоконравственной личности.

Идея данной методической разработки складывалась, исходя из опыта работы с обучающимися в течение нескольких лет. Задачи духовно-нравственного развития и воспитания в стандартах третьего поколения определяют «обеспечение принятия личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций». Знакомясь с национальными ценностями, духовными традициями, ребенок обогащает свой внутренний мир, приобщается к традициям нашей страны, учится оценивать сложность и поэтичность народной живописи и художественного ремесла. Это способствует развитию личности школьника, воспитанию нравственных и этических чувств.

Методическая разработка «Комплекс уроков и мероприятий по организации духовно-нравственного воспитания посредством школьного этнографического музея» включает:

Конспекты уроков технологии с применением музейных экспонатов.

Конспекты внеурочных занятий на базе школьного музея.

Конспекты экскурсий в школьном этнографическом музее «Светёлка».

Уроки и мероприятия объединены общим смыслом сохранения духовных ценностей с последующим применением их в жизненных ситуациях.

ГЛАВА 1. СООТВЕТСТВИЕ ПРЕДСТАВЛЕННОГО МАТЕРИАЛА УСЛОВИЯМ КОНКУРСА И ЗАЯВЛЕННОЙ НОМИНАЦИИ

Пояснительная записка

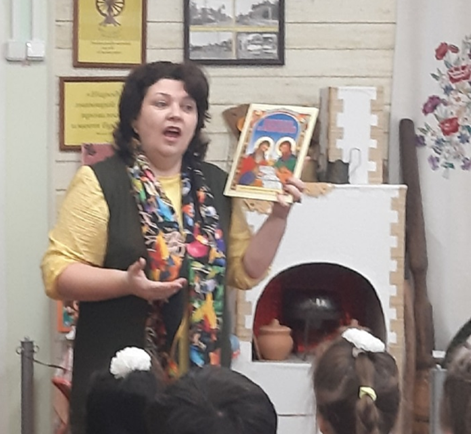

Источником «живой» культуры в настоящее время выступает школьный этнографический музей «Светёлка» МОУ «СОШ №5» г. Всеволожска Ленинградской области, в котором собраны подлинные предметы старины, выстроены содержательные экспозиции, все это создает особую атмосферу погружения в прошлое, дает возможность изведать тайны своей земли, понять, прочувствовать, пережить историю своего народа. Только человек, знающий свое прошлое, лучше ценит и настоящее.

Формирование духовного опыта и ценностей осуществляется посредством приобщения детей к культуре, быту, традициям своего народа. Как известно, издавна детей в семье приучали к почитанию старших, прививали такие качества, как честность, забота о ближнем, любовь к труду. Обращение к своим истокам сегодня является залогом развития и укрепления будущего, так как именно современные дети в большей степени подвержены негативным социальным влияниям, происходящим в нашем обществе. Приобщение к культурно-историческому наследию должно начинаться с познания своего края, малой родины.

Музейная педагогика имеет большой арсенал форм образовательно-воспитательной работы: лекция, экскурсии, консультации, кружки, студии, праздники, исторические игры, конкурсы и викторины.

Помимо основных существуют также и нетрадиционные формы работы: урок-сказка, урок-сюрприз, исследование, творческая мастерская, изобретательство, анализ первоисточников и многое другое. Все эти мероприятия способствуют более глубокому знакомству с историей и культурой нашей родины, а также развивают познавательную активность, творческие способности, духовные потребности и интересы.

С раннего возраста человек начинает осознавать себя частицей своей семьи, своей нации, своей Родины. И музей призван формировать устойчивый интерес к приобретению новых знаний по истории родного края, оказывает эмоциональное, информационное воздействие и может приобщить учащихся к духовно-нравственным и культурным ценностям. В музее информация приобретает наглядность, образность и активизирует визуальное мышление, становящееся эффективным средством преемственности культуры (см. Приложение 1. Схема «Деятельность школьного музея в образовательном учреждении»).

Воспитательный потенциал школьного музея велик. Школьный музей - это не только создание экспозиций, а это еще и многогранная деятельность, направленная на повышение качества образования, нравственное воспитание и формирование исторического сознания, что может быть достигнуто с помощью различных форм музейной деятельности, в том числе массовой просветительной работы.

Ссылка на презентацию «Школьный музей - как элемент воспитательной работы при формировании духовно- нравственных ценностей» находится в Приложении 2.

Цель методической разработки: формирование гражданской идентичности, реализация духовно-нравственного воспитания гражданина России, патриота малой родины, знающего и любящего своё Отечество.

Задачи:

- сохранение традиций, возвращение к исконно духовным ценностям; воспитание любви к родному краю, уважения к людям, заботящимся о его процветании;

- гармонизация развития творческой личности;

- создание новых форм проведения экскурсий; расширение образовательно-воспитательного пространства школьного музея;

- развитие творческих и организаторских способностей учащихся, предоставление возможности реализоваться в соответствии со своими склонностями и интересами, выявить свою неповторимую индивидуальность;

- способствование духовному развитию и росту учителя и учащихся;

- обмен опытом между старшими и младшими школьниками.

В Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 года подчёркивается, что главной целью общего образования является формирование разносторонне развитой, духовно богатой, высоконравственной и образованной личности, уважающей художественное наследие, традиции и культуру народов России.

ГЛАВА 2. АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

Использование методической разработки «Комплекс уроков и мероприятий по организации духовно-нравственного воспитания посредством школьного этнографического музея» предоставляет широкие возможности для преподавателей начальной школы, учителей-предметников среднего и старшего звена, работников дополнительного образования в конструировании уроков или осуществлении кружковой деятельности.

Варианты построения занятия в школьном этнографическом музее «Светёлка»

В методической разработке предлагаются различные варианты проведения занятий. Схема разработана в помощь педагогу, по ней можно подготовить и провести экскурсию, занятие, урок и т.д. В каждом из вариантов три этапа построения занятия.

Рис.1. Вариант 1.

Рис.2. Вариант 2.

Рис.3. Вариант 3.

Рис.4. Вариант 4.

ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Задачи духовно-нравственного воспитания эффективно решаются в рамках экскурсионной работы школьного музея. Слово «экскурсия» происходит от латинского «экскурсио». В русский язык оно проникло в 19 веке и первоначально означало «выбегание, военный набег», затем «вылазка, поездка».

Школьная экскурсия представляет собой особую форму урочной и внеурочной работы, в которой осуществляется совместная деятельность учителя-экскурсовода и руководимых им школьников-экскурсантов в процессе изучения явлений действительности, наблюдаемых в естественных условиях или в специально созданных хранилищах коллекций (музей, выставка).

Экскурсия в учебное время входит в систему уроков по темам учебных предметов с применением музейных экспонатов (в нашем школьном музее все единицы хранения подлинные, что особенно привлекательно для экскурсантов). Внеурочная деятельность проводится в рамках работы кружка, факультатива, на классном часе, выступает дополнением к школьному курсу или несёт в себе развивающую функцию. Подобные экскурсии способствуют расширению культурного кругозора детей, воспитанию их в духе патриотизма, любви и уважения к труду, способствуют всестороннему духовно-нравственному воспитанию личности.

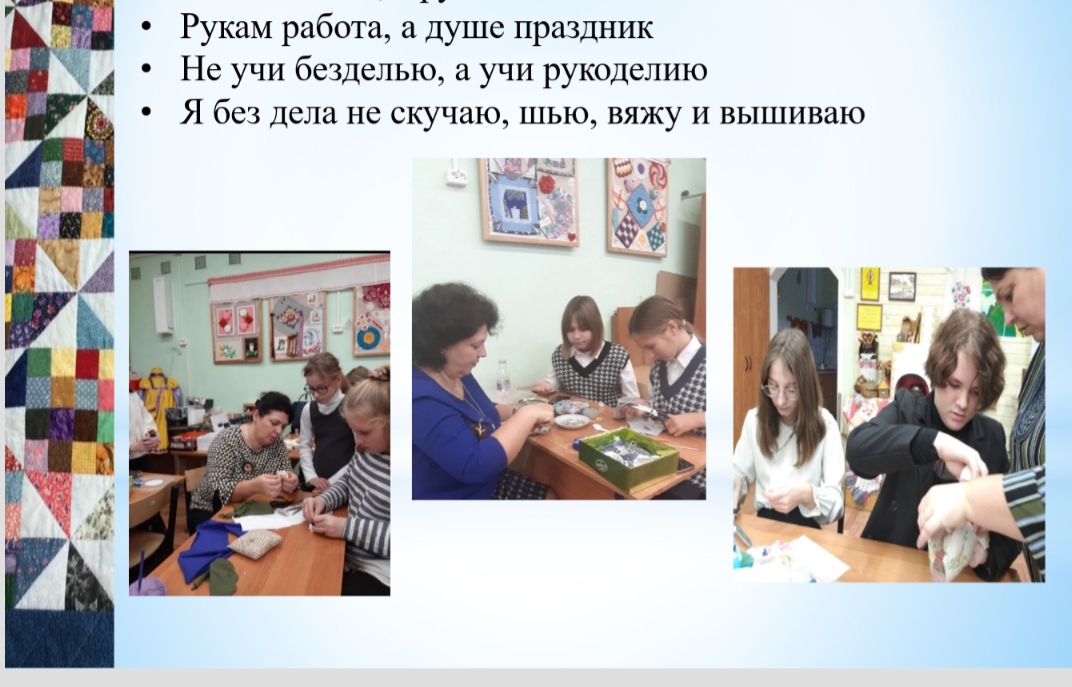

В педагогике огромное значение придается ручному труду. В нём заложены неиссякаемые резервы развития личности ребенка, формирования необходимых трудовых и художественных умений и навыков, социальной адаптации ребенка в современном обществе и окружающей его предметно-бытовой среде.

Современные уроки технологии – площадка для успеха и созидания, ведь они призваны пробудить мысль, взволновать душу ребенка, дать ему в руки полезное дело и зажечь искру надежды на успех. Создавая вещь собственными руками, ребенок становится добрее, гуманнее и бережливее, адаптируется в современном социуме. На уроках технологии школьники приобщаются к созидательной деятельности в процессе получения материального продукта, что способствует развитию творческих способностей, формированию мотивации успеха и достижений.

Очень важна пропаганда народного творчества, повышение престижа народных промыслов, сохранение истории, традиций, самобытности и национальных особенностей народного творчества. В этом смысле большое значение имеет потенциал школьного этнографического музея «Светёлка».

Урочная деятельность

Конспект урока на тему:

«История из бабушкиного сундучка. Лоскутное шитьё.

(на материале музейных экспонатов)».

Основные понятия: лоскутная пластика, шаблоны, геометрические фигуры, сочетание цветов.

Межпредметные связи: история, ИЗО, математика, информатика.

Формы организации познавательной деятельности обучающихся: групповая, индивидуальная.

Методы обучения: проблемно-диалогические, практические.

Материально-техническая база: компьютер, проектор, экран, презентация, швейные машинки.

Материалы, инструменты: лоскутки ткани, картон, клей, ножницы. Оборудование: оформление доски, название темы урока, учебник, сундук, образцы для показа: различные коврики, половики, лоскутное одеяло.

Дидактическое обеспечение: учебник Н.В. Синица, В.Д. Симоненко «Технология ведения дома. 5-6 класс».

Педагогические цели: способствовать ознакомлению детей с крестьянским рукоделием-лоскутным шитьём, с основными элементами орнаментов лоскутной мозаики, состоящих из простейших геометрических форм (квадрат, треугольник, прямоугольник); способствовать развитию умения любоваться красотой вещей, сделанных руками, воображения, творческой фантазии, художественного вкуса, подвести детей к пониманию того, что, подобно разнообразию форм в огромном и беспредельном мире природы, нет предела и творениям рук человеческих; развивать познавательную активность; создавать условия для использования детьми старинных предметов; воспитание уважения к труду людей.

Планируемые результаты обучения.

Предметные:

в познавательной сфере – приобретают практические навыки и умения в изобразительной деятельности; различают виды художественной деятельности;

в ценностно-эстетической сфере – проявляют устойчивый интерес к художественным традициям своего народа и других народов;

в коммуникативной сфере - овладевают основами коммуникативной культуры в процессе выполнения коллективных художественно - творческих работ;

в эстетической деятельности: проявляют художественный вкус, воображение, фантазию, устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа, достижениям мировой культуры;

в трудовой сфере: используют разнообразные материалы и средства художественной выразительности, различные техники для передачи замысла в собственной художественной деятельности.

Личностные: овладевают навыками самостоятельной работы в процессе выполнения художественно-творческих заданий; видят, воспринимают и передают в собственной художественно-творческой деятельности красоту природы, окружающей жизни, выраженную с помощью средств труда и рисунка; стремятся использовать художественные умения для создания красивых вещей или их украшения.

Метапредметные: учатся видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни; обогащают ключевые компетенции (коммуникативные, деятельностные и др.) художественно-эстетическим содержанием; овладевают художественно-образным воображением и мышлением, художественной интуицией и памятью.

Ход урока

1. Мотивирование к учебной деятельности (организационный момент).

Проверка готовности учащихся к уроку, приветствие учащихся.

И в старом красоту находим,

Хоть новому принадлежим.

Чем дальше в будущее входим,

Тем больше прошлым дорожим.

2. Постановка цели урока.

Сегодня мы с вами отправимся в путешествие в прошлое. Поможет нам этот предмет старины. Как он называется? (сундук). Что может храниться там? Открыв его, мы узнаем тему урока. А чтобы его открыть, надо объяснить смысл слов: «Всякое умение трудом даётся» (дети объясняют смысл). Эта пословица будет девизом нашего урока.

(Открывается сундук).

«История из бабушкиного сундучка. Лоскутное шитье».

- Какие слова из названия темы урока вам знакомы? (лоскут, шитье) Что вы о них можете сказать? Где можно узнать их точное значение? (в толковом словаре дети находят и зачитывают значения слов «лоскут», «шитье»).

- Как вы думаете, чем будем заниматься на уроке?

3. Усвоение новых знаний и способов действий.

1. Беседа по теме «История из бабушкиного сундучка. Лоскутное шитье».

С давних времён крестьянский труд на земле сменяли то праздники и забавы, то занятия различными ремёслами. Жизненный уклад земледельца тесно связан со сменой времён года. Октябрь - месяц-свадебник. А ещё это начало девичьих посиделок, начало занятий ремеслом.

- Какими ремёслами занимались девушки? (Вязали, ткали, вышивали, шили).

- Шитьё из лоскутков - один из традиционных видов народного творчества, у которого давняя история, глубокие корни. Лоскутная техника очень проста, поэтому доступна каждому. Для этого занятия не нужны какие-то особенные материалы, а лишь лоскуты и нитки, которые можно найти в каждом доме. И самые обычные инструменты: ножницы и иголки. (Рассматриваем музейные экспонаты: покрывала и салфетки из лоскутков).

Рассказы детей:

№1. Из истории лоскутного шитья.

Удивительное рукоделие - лоскутная техника корнями глубоко в древность. Толчком для её создания послужили обыкновенные заплаты, которые ставились на ещё крепкие, но слегка потёртые вещи. Заплаты имели разнообразные формы и расцветки. Это навело мастериц на мысль о возможности создания изделий из лоскутков.

№2. Хорошая хозяйка никогда не выкинет старую, выношенную одежду, скатерть или занавеску. Эти вещи могут начать в доме новую жизнь. И для этого хозяйка разрежет тряпки на длинные ленточки, разберет их по цвету и смотает в большие клубки. А когда накопится много таких клубков - и ярких, и тёмных, и белых, однотонных и пестрых, - женщина садится и уже лоскутки складывает в полосы, клетки - перед нами половик. Такая дорожка тянется через всю горницу от входа к окну, рядом ложится ещё одна, ещё - и вот весь пол застелен ровными полосатыми половиками. С ними в доме становится теплее, уютнее. По нарядным половикам не пойдешь в грязных сапогах - жалко нарушать чистоту их красок. Поэтому все пришедшие в дом почтительно снимают обувь при входе, и в доме царит чистота.

№3. Каждый половик имеет своё лицо. Мастерицы делают их в соответствии со своими представлениями о красоте. Но многое зависит и от того, какие есть в доме нитки и лоскутки, какими будут основа и кусок ткани. Если найдутся жёлтые либо розовые катушки, то непременно по краям дорожки, а может быть, и в середине её, ткачиха проложит яркую полоску.

Но чаще можно увидеть в доме половики с поперечными полосками. Они многокрасочны. Каждый цвет встречается всего два-три раза. Иногда же мастерица через одну-две полосы, как припев в песне, повторяет полоску темно-красного или темно-синего цвета, а между ними цвета располагаются свободно.

- Конечно, одним из любимых занятий было шитьё. Самые же мелкие лоскутки и сохранившиеся части выношенной одежды сшивались в единое разноцветное полотно. Так появилось искусство лоскутного шитья и его символ - лоскутное одеяло, непременный атрибут убранства крестьянского дома, где царил уют, созданный талантливой женской рукой. Лоскутное одеяло вносило красоту в скромный повседневный быт, дарило радостные краски немудрёному крестьянскому жилью. Когда родители собирали невесте приданое, то не забывали приготовить и лоскутное одеяло. Обязательно шили детское одеяльце для новорожденных.

- Рассмотрите произведения мастериц-рукодельниц: одеяла, коврики из пёстрых ниток, лоскутков ткани.

Проверка домашнего задания. Подготовить эскиз в цвете, на тему «Виды узора в технике «Лоскутное шитьё».

4. Работа по учебнику.

- Давайте рассмотрим основные элементы орнаментов на бабушкиных ковриках. Как они называются? («Колодец» или «изба», «ёлочки», «мельница», «пила»).

- Из чего они состоят?

- Верно, они состоят из простейших геометрических форм: квадрат, треугольник, прямоугольник. Квадрат - символ дома – всегда в основе композиции. На странице 171-172 изображены композиционные схемы узоров лоскутных ковриков.

- Что напоминает собой лоскутное шитьё? (Древнее искусство создания мозаичных композиций, дошедшее до нас из глубины веков. Недаром,

шитьё из лоскутов называют также «лоскутная мозаика»).

- Можно ли назвать изделия из лоскутков ткани живописью? Почему?

- Посмотрите, как мастерски выполнены эти изделия. Лоскуток к лоскуточку так ловко пригнаны, так искусно по цвету подобраны нитки, что залюбуешься! Словно картина, эти изделия передают краски неба и солнца, лугов и полей.

Приглядитесь внимательно к лоскутному разноцветью.

5. Формирование практических умений.

- При соединении различных цветов могут служить оттенки любого цвета. Все они прекрасно смотрятся, плавно переходя один в другой.

- Цвета, расположенные напротив друг друга, считаются контрастными и при этом гармоничными: красный-зелёный, оранжевый-синий, жёлтый- фиолетовый. Своим разнообразием лоскутные вещи притягивают наше внимание. Они применимы для убранства кухни и спальни (салфетки, прихватки для горячего, скатерти, наволочки, одеяла, пледы), также в качестве аксессуаров (нарядная сумка, кошелёк) и одежды.

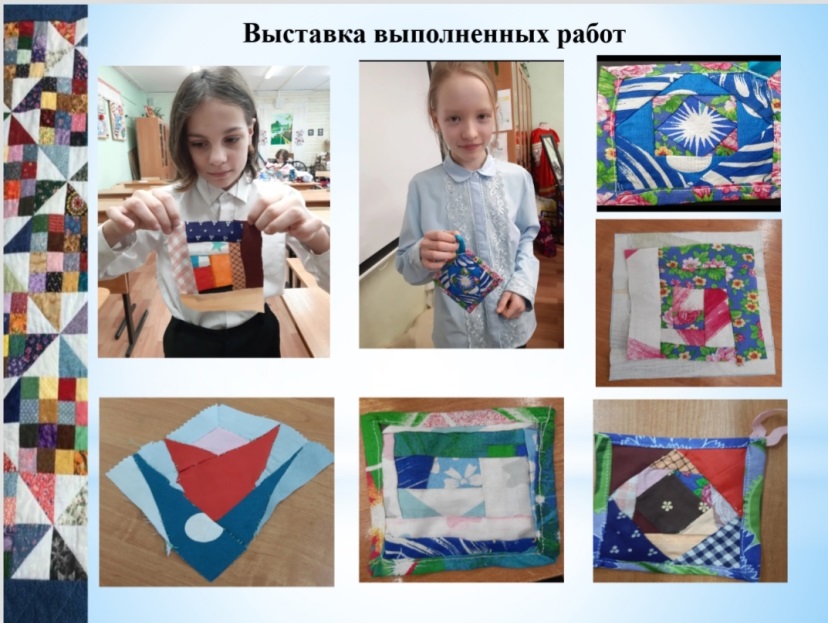

6. Практическая самостоятельная работа.

«Создание прихватки в технике «Лоскутное шитье».

Последовательность выполнения работы:

- выбор вида узора;

- изготовление шаблонов из картона;

- выбор лоскутков ткани;

- опираясь на шаблон, перевести деталь по контуру на ткань с учётом припусков на швы;

- раскрой деталей;

- комбинирование элементов, составление узора;

- последовательное соединение деталей;

- применение влажно-тепловой обработки;

- выравнивание краёв работы;

- раскрой задней части прихватки;

- обработка краев изделия швом с закрытым срезом.

6. Выставка выполненных работ.

7. Рефлексия.

С каким рукоделием мы сегодня познакомились?

Закончите предложения:

- У меня получилось…

- Я смогла…

- Меня удивило…

8. Итог урока. Самые обычные вещи, окружающие нас, созданы мудростью людей, пронизаны их любовью к красоте в природе и выражают их органическую связь с ней. И как бы фантастичны ни были выдумки человека, в каждой из них — его представление о мире, о жизни. Вот и на этом уроке вы узнали о красивых предметах народного искусства, в которых мудрость и выдумка мастериц лоскутной техники находятся в полном соответствии с их жизненными представлениями, с красотой родной природы, так необходимой человеку в повседневной жизни.

см. Приложение 3

Ссылка на видеоролик «История из бабушкиного сундучка. Лоскутное шитье. Подача материала с применением музейных экспонатов».

находится в Приложении 3

«Талисман добра»

В качестве примера применения ручного труда на уроках технологии можно привести участие во Всероссийской акции «Талисман добра», которая была запущена Российским движением детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых» совместно с акцией «Добро не уходит на каникулы». На уроках технологии учащиеся шьют талисманы добра в виде красных сердец, которые будут в скором времени переданы участникам СВО. Всего было изготовлено более 200 талисманов.

см. Приложение 4

Ссылка на видеоролик «Твори добро»

Внеурочная деятельность

Конспект занятия «Сорок мучеников. Прилёт птиц»

Цель: познакомить детей с календарным православным праздником «Сорок мучеников Севастийских». Иметь представления об истории православного праздника, традициях отечественной культуры, создать атмосферу добра и радости, выполняя работу с тестом своими руками.

Ход занятия

Один из самых любимых в народе праздников – день Сорока мучеников Севастийских, 22 марта по новому стилю. Почему же так любят этот праздник и взрослые, а особенно дети?

В 313 году святой император Константин Великий даровал христианам свободу вероисповедания. Но власть во многих провинциях по-прежнему принадлежала язычникам, гонителям христиан. Так было и в провинции Армения, располагавшейся на территории современной Турции. Здесь, в городе Севастии гарнизоном командовал ревностный язычник Агриколай. И вот зимой 320 года он повелел всем своим воинам совершить жертвоприношения идолам. Сорок человек отказались, заявив, что они — христиане и поклоняются только Богу истинному, а не истуканам.

Сначала Агриколай уговаривал их, обещал повышение по службе, деньги. Потом стал угрожать тюрьмой и позорной смертью. Но воины отвергли все посулы и угрозы, и тогда правитель заключил их в тюрьму. Узники усердно молились и ночью услышали глас: «Претерпевший до конца спасется».

Неделю спустя в город приехал знатный сановник Лисий и велел побить воинов-христиан камнями. Но камни летели мимо цели; камень, брошенный самим Лисием, попал в лицо Агриколаю. Смущенные мучители вернули узников в тюрьму, чтобы подумать, как поступить с ними. Ночью в темнице воины снова услышали утешающий голос Господа: «Верующий в Меня, если и умрет, оживет. Дерзайте и не страшитесь, ибо восприимете венцы нетленные».

На следующий день воинов связанными повели к озеру близ города Севастии. В тот день был сильный мороз. Воинам приказали раздеться и поставили прямо в ледяную воду. А на берегу топилась баня, и мучители сказали, что любой из них может сразу же согреться в ней, если отречется от Христа. Всю ночь воины мужественно переносили холод, ободряя друг друга. Они пели псалмы, несмотря на боль, причиняемую обморожением. А мука эта по силе сравнима с ожогами от огня. Один из воинов после нескольких часов не выдержал, побежал на берег, к бане. Но едва он вступил на порог жарко натопленной бани, из-за резкого перепада температур кожа и плоть его стали отделяться, и он умер.

Ночь длилась, и стражники, охранявшие место мучения, задремали. Не мог заснуть только один из них, Аглаий. Он был поражен: как же эти христиане, несмотря на неслыханные мучения, не прекращают молитвы? В третьем часу ночи он увидел, что над озером разливается яркий свет, совсем как летом. Стало так тепло, что лёд растаял. Аглаий недоумевал: что же происходит? Взглянув вверх, он увидел над головами воинов светящиеся венцы. Венцов было тридцать девять - по числу оставшихся стойкими мучеников. Тогда Аглаий сбросил с себя одежду, крикнул, будя других стражников: «И я христианин!» - и побежал к мученикам. Он молился: «Господи Боже, верую в Тебя, в Которого эти воины веруют. Присоедини меня к ним, да сподоблюсь пострадать с Твоими рабами».

Утром вернулись начальники мучителей и увидели, что воины ещё живы, да в придачу среди них один из тюремщиков! В ярости Лисий и Агриколай велели перебить мученикам молотами голени, чтобы сделать страдания невыносимыми. Но и умирая от мучений, воины не переставали молиться и славить Истинного Бога. Лисий приказал уничтожить останки воинов, чтобы христиане не почитали мощи новых мучеников. Тела святых были сожжены на костре, а кости брошены в реку. Спустя три дня мученики явились во сне епископу Севастии Петру и повелели ему взять кости из реки. Епископ с несколькими священниками ночью тайно пришли к реке. О чудо: кости мучеников сияли в воде как звезды! Христиане собрали останки святых и с честью похоронили их.

В России издавна был обычай в день памяти Севастийских мучеников лепить из теста и печь «жаворонков» - булочки в виде птиц. Почему именно жаворонки?

Крестьяне, обращая внимание на то, что поющий жаворонок то взмывает ввысь, то камнем «падает» к земле, объясняли это особым дерзновением и смирением этих птиц пред Богом. Жаворонок быстро устремляется кверху, но, пораженный величием Господа, в глубоком благоговении склоняется вниз. Так жаворонки, по мысли наших благочестивых предков, изображали собой песнь славы Господу, вознесённую мучениками, их смирение и устремленность ввысь, в Царство Небесное, к Солнцу Правды - Христу.

Жаворонков пекут в день памяти Сорока Севастийских мучеников. Этот праздник в Русской Православной Церкви отмечается 22 марта. Самый яркий обычай этого дня — печь постные булочки в виде птиц — «жаворонков». Близился апрель, в разгаре был Великий пост, «весна души». Готовых птичек «сажали» на окно, а часть из них отдавали детям для их забав. Дети печёных птичек цепляли на длинные пруты, несли на самую высокую горку и кричали что есть мочи: «Весна - красна, на чём пришла? - На сохе, на бороне, на овсяном снопу, на ржаном скирду». Или: «Солнышко-вёдрышко, выгляни в окошко. Солнышко, нарядись, Красное, покажись! Пошли нам, Господи, тёплого лета, урожайного года и побольше света!».

Практическая часть.

Жаворонки постные

500 г муки.

280 мл теплой воды.

20 г прессованный или 1 чайная ложка сухих дрожжей.

1 чайная ложка соли.

2-3 столовые ложки растительного масла.

1 столовая ложка сахара.

5 г ванильного сахара.

Этапы приготовления.

В 250 мл тёплой (25°С) воды растворить дрожжи, положить сахар, 2-3 столовые ложки муки.

Добавить остальную воду, просеянную с солью муку, растительное масло, немного морковного сока (для красивого цвета), замесить упругое, тесто. Возможно, вам придется добавить ещё немного муки — качество её везде разное.

Поместить ёмкость с тестом в полиэтиленовый пакет и оставить подходить в тёплом месте.

Обмять подошедшее тесто, дать ему ещё раз подняться.

Разделывать булочки-жаворонки, выложить на противень. Выпекать 25-30 минут, при температуре 180 градусов.

- Ребята, сегодня, я предлагаю вам самим попробовать себя в роли пекарей, и попробуем лепить из теста «жаворонков».

Показ детям, с чего нужно начинать работу. Раздать кусочки теста и доски.

Конспект занятия «Наум, наведи нас на ум»

Цель: Воспитание любви и уважения к православной культуре и образованию.

Ход занятия

Здравствуйте, ребята. Мы рады приветствовать вас. Собрались мы не случайно. Сегодня отмечаем День Наума - Грамотника. 14 декабря – отмечался такой праздник на Руси. Наши предки издавна обучению грамоте придавали большое значение. Наум - Грамотник был покровителем учащихся.

Вот и поговорки про это сложили: «Батюшка Наум, наведи меня на ум», «Пророк Наум – наведет на ум», «Пророк Наум наставит на ум».

Святой пророк Наум – один из двенадцати малых пророков. По преданию, он умер на 45-ом году жизни. В русских книгах XVII века есть упоминания о молитвах святому Науму, который должен помочь постигать науки и, прежде всего, научиться читать и писать.

Почему именно живущий в VII веке до н.э. пророк стал покровителем грамотеев? Причины здесь две – созвучие слов (ум и Наум) и народный календарь: зимой работы было меньше, а времени для освоения грамоты – больше…

Педагог: А роль учителей тогда исполняли дьяки. В доме, где был хоть небольшой достаток и где задумали научить сына грамоте, разыгрывался самый настоящий спектакль. С поклонами и радушными приветствиями встречали чадолюбивые родители «учителя», усаживали его в передний угол, а затем отец проводил к нему отрока и, положив на скамью возле учителя плётку, почтительно отходил в сторону. Будущий ученик трижды кланялся наставнику до самой земли, а тот ударял его три раза плёткой по спине. Потом вступала в «игру» мать. Усаживалась она за стол вместе с сыном и учителем, а тот доставал букварь. Начиналось учение, и пока разучивали «аз» - первую букву алфавита, - матушка, причитая и обливаясь слезами, уговаривала наставника «очень уж сильно сына грамотой не морить». Учитель, якобы вняв мольбам матери, тут же прерывал обучение. Затем, получив в подарок шматок сала, яйца, а чаще всего ситный пирог, завернутый в расшитое полотенце, выходил из дома в сопровождении родителей и уже у ворот наказывал им, чтобы отрок теперь ходил к нему сам.

В старину, когда заканчивался раздел учения, мама варила кашу, складывала её в горшочек, ученик приносил и отдавал учителю. Кашу ставили на стол, и все ученики каждый своей ложкой по очереди ели, а после они назывались «однокашниками».

История создания славянской азбуки.

Славянская азбука была создана известным просветителем и проповедником христианства Кириллом. Ещё в 863 г. его вместе с братом Мефодием византийский император направил в Моравию (историческая область на территории современных Чехии и Словакии) для проповеди христианства на славянском языке. Перед самым отъездом Кирилл составил Славянскую азбуку и с помощью брата перевёл с греческого на славянский язык несколько богослужебных книг - избранные чтения из Евангелия, апостольские послания, псалтирь и др.

Экскурсовод 1:

В старину учились дети –

Их учил церковный дьяк.

Приходили на рассвете

И твердили буквы так:

А да Б – как Аз и Буки,

В как Веди, Г – Глаголь,

И учитель для «науки»

По субботам их порол.

Вот какой чудной вначале

Наша грамота была.

Вот каким пером писали –

Из гусиного крыла.

Этот нож не без причины

Назывался «перочинным»,

Очиняли им перо,

Если не было остро.

Трудно грамота давалась

Нашим предкам в старину,

А девицам полагалось

Не учиться ничему.

Обучались лишь мальчишки.

Дьяк с указкою в руке

Нараспев читал им книжки

На славянском языке.

Так, из летописей старых

Знали дети москвичей

О литовцах, о татарах

И о Родине своей!

Педагог: Вот сегодня мы и отправимся в прошлое, и побываем в старорусской школе. Внимательно рассмотрим убранство классной комнаты. Занятия в этой школе начинались в семь часов утра, школьный колокол извещал о начале занятий. Ученики были одеты в длинные до пят рубахи. На ногах – лапти, сплетённые из лыка – внутренней части коры липы. На голове – островерхие шапки. Все снимали шапки и занимали свои места за общим столом.

Первый урок - азбука. «Аз, буки, веди, глаголь, добро», - хором нараспев тянули ученики вслед за учителем. Так назывались в те времена буквы. После букваря все принимались читать книгу молитв – часослов. За чтением этой книги время тянулось долго. Наконец, ровно в полдень переменка. Перерыв на обед. Потом снова в класс – и уроки продолжались: письмо, арифметика.

Обратите внимание на розги (ивовые прутья), которыми наказывали детей. За непослушание ставили и на колени (на горох). В старой школе была очень строгая дисциплина. Дети боялись плохо себя вести.

Теперь вы немного знакомы с правилами поведения в старорусской школе. Можно начинать занятия. Звонит в колокольчик.

Делу время - потехе час!

Обучение в старорусской школе проходило на старославянском языке. Чтобы научиться читать и писать, надо было выучить КИРИЛЛИЦУ. Я думаю, что первые три буквы кириллицы известны всем. Славянский алфавит более 3000 лет назад составили Кирилл и Мефодий. А первый российский букварь был издан в 1574 году первопечатником Иваном Фёдоровым. В настоящее время известен только один экземпляр этого издания. Это небольшая книжечка на 80 страниц. Она начинается азбукой от АЗ до ИЖИЦЫ, последней буквы славянского алфавита.

Практическая часть.

Нам потребуется:

- бумага, карандаш, ножницы для шаблонов;

- лоскутки разных тканей для лицевой стороны букв;

- ткань для задней стороны букв;

- листовой тонкий синтепон;

- исчезающий маркер для ткани;

- портновские булавки;

- ножницы зигзаг;

- маленькие ножницы с острыми концами;

- нитки;

- тесьма, бусины, стразы, бисер, кружево и т.д.

Поэтапное выполнение:

1) На бумаге нарисуйте шаблоны букв и вырежьте.

2) Нарежьте лоскутки для внешних сторон букв на квадраты так, чтобы квадраты были на несколько сантиметров больше шаблонов букв. На такие же квадраты нарежьте ткань для задней стороны букв и синтепон: для каждой буквы нужен квадрат цветной ткани для внешней стороны, квадрат ткани для задней стороны, 2 квадрата синтепона. На квадраты для внешней стороны с лица исчезающим маркером переведите очертания букв.

3) Сложите квадрат ткани для задней стороны изнанкой вверх, 2 квадрата из синтепона, квадрат с переведённой буквой лицом вверх. Сколите все слои булавками.

4) Проложите строчку по проведённым линиям. Края обрежьте ножницами зигзаг, как показано на фото. Отверстия в буквах вырежьте маленькими ножницами с острыми концами.

Буквы, изготовленные своими руками, могут быть отличным подарком для всех членов семьи. На творческих занятиях в школьном музее мы с ребятами занимались изготовлением букв для использования в качестве наглядного материала. Имеется задумка изготовить своими руками буквы славянской азбуки.

Кружковая деятельность

Конспект экскурсии в школьный этнографический музей «Светёлка»

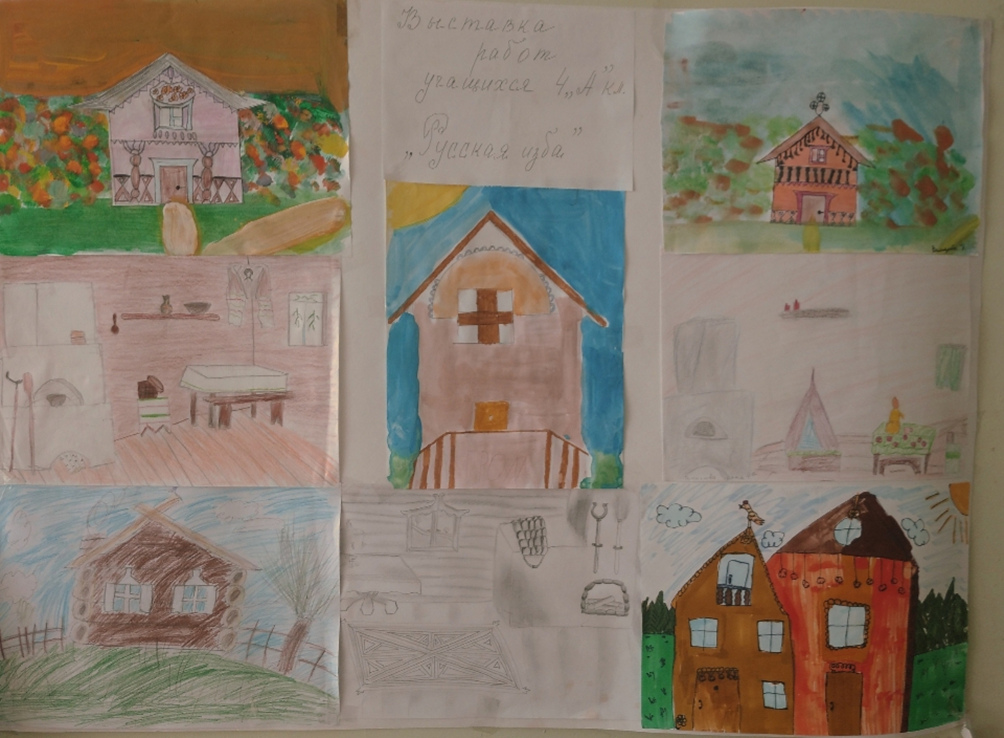

Тема: «Русская изба»

Цель:

- познакомить детей с элементами быта русского народа, приобщать к народным традициям и обычаям.

Задачи:

познакомить детей с избой-жилищем крестьянской семьи, с предметами русского быта (печь, кухонные принадлежности и т.д.);

обогатить словарь детей народными пословицами, загадками, новыми словами;

воспитывать любознательность, интерес к истории и традициям своего народа, расширять кругозор детей;

воспитывать бережное отношение к старинным вещам, народным традициям, обычаям гостеприимства, интерес к русскому фольклору.

Методы и приёмы:

вопросно-ответный метод;

использование загадок, пословиц;

опросно-ответная беседа;

использование музейных предметов.

Ход занятия

Ведущий: - Здравствуйте, гости дорогие! Мы рады видеть вас в школьном этнографическом музее «Светёлка».

Музей – это место, где изучаются и хранятся необычные вещи, которыми люди пользовались много лет назад. В нашем школьном музее тоже много старинных вещей.

Сегодня мы поговорим о русской избе и быте русских людей. «Русская изба» - это удивительный мир старины - тут и русская печь с чугунками и ухватами, стол с самоваром, деревянные скамейки, сундук, на полу домотканые половички. На окнах занавески, стены украшают искусно выполненные кружева, вышитые рушники, салфетки. Здесь же самопряха, утюги, кринки, чугуны, туесок.

Экскурсовод 1

Дом, как известно всем давно,-

Это не стены и не окно,

Это не стулья со столом;

Это не дом.

Дом – это то, куда готов

Ты возвращаться вновь и вновь,

Экскурсовод 2

Яростным, добрым, нежным и злым,

Еле живым.

Дом – это там, где все вас поймут,

Там, где надеются и ждут,

Где ты забудешь о плохом,-

Это твой дом.

Каждый человек, возвращаясь в свой родной очаг, несёт радость и горе, ищет здесь поддержку и ласку.

А теперь, ребята, давайте с вами совершим путешествие в прошлое.

В богатой лесами России все постройки издавна были деревянные. В селе жилище называлось изба. Избы обычно рубились из дерева.

- Русские люди много трудились. Раньше люди жили в деревнях. Делали всё своими руками: строили избы, делали мебель, изготавливали посуду, шили одежду и т.д.

- В доме прорубали невысокие двери с порогом и маленькие окна, так сберегали тепло.

- А как вы думаете, какие были полы в доме? Полы настилали из половиц - половинок брёвен. Пол раньше был деревянным, и ухаживать за ним было не просто. Но в избах было очень чисто. Некрашеные полы регулярно скоблили большим ножом и мыли речным песком, а затем покрывали домоткаными половиками.

1. Русская печь

- А как вы думаете, что же самое главное в избе?

- Центральное место в доме занимала печь. Принято считать, что и само слово "изба" произошло от глагола "истопить". Истопкой называлось тёплое помещение дома, отсюда и слово "истьба" (изба).

- Как вы думаете, для чего была нужна печь в доме? Правильно, в ней готовили еду, она обогревала дом, на печке спали старики и дети, в печи раньше люди даже мылись, также печь была главным украшением дома. Вот пять основных функций печи. А ещё в печке сжигали сор - по поверьям, его нельзя было выносить из избы. Также, русская печь - прекрасное лекарство от простуд и других заболеваний.

С печкой связано немало примет и поверий. Кто посидел на печи в доме, тот считался уже не гостем, не чужим, а своим человеком.

- А ещё печь является сказочным персонажем. Скажите, ребята, какие сказки вы знаете, в которых бы упоминалась печь? В каких-то сказках она играет чуть ли не главную роль! («По щучьему веленью». «Гуси-лебеди»)

- Молодцы, много сказок знаете!

2. Русская кухня

- А что же готовили в печи? Какова же была основная пища русских людей? Молодцы! Из блюд у русских главной едой после щей и хлеба была каша. Она была вкусна как горячая, так и холодная. Есть даже такая русская пословица: "Щи да каша - еда наша". Рассказывают, что варил как-то древний кулинар кашу и ненароком насыпал крупы больше, чем обычно. Ошибка обернулась лепёшкой. Люди, как следует отругав нерадивого кашевара, всё-таки попробовали новое блюдо, и, как видно, оно им понравилось. Со временем лепёшки стали выпекать из муки. Так, согласно народной присказке, из каши появился на свет хлеб.

- Кто-нибудь из вас знает, как называется этот предмет? (Ухват)

А для чего он был нужен? (вытаскивать из печи чугунок). Давайте попробуем это сделать. Кто желает попробовать?

3. Красный угол избы

- Чем больше была печь, тем больше от неё было тепла, поэтому порой она занимала очень много места в избе. От её расположения зависела внутренняя планировка дома. Потому и возникла поговорка: "Плясать от печи". По диагонали от неё находился красный, или святой, угол. Здесь располагалась икона, висела лампадка. Войдя в избу, гость оказывался лицом к иконам, на которые крестился, кланялся, а уж потом здоровался с хозяевами. Под образами стоял обеденный стол с лавками. На середине стола стоял самовар. В красный угол сажали самых почётных гостей.

Напротив красного угла располагался печной, или бабий, угол [кут]. Здесь женщины готовили пищу, пряли, ткали, шили и т. д. Вот, обратите внимание, какие были русские костюмы. Всё это делалось своими руками (шитье, вышивка).

Обстановка в избе была скудной. Главным предметом мебели являлись лавки - они были широкими, на них не только сидели, но и спали. У богатых людей над окном на стене были сделаны широкие полки. На них стояла дорогая посуда, шкатулки и другие вещи, которые украшали избу.

В домах часто были сундуки, обитые железом. Там хранились наряды девушки-невесты. Вы, наверное, слышали такое выражение: "Сундук с приданым"? Посмотрите! (Показать)

Загадки

Экскурсовод 1

- Что-то вы немножко притомились, да?

Сяду рядышком на лавку,

С вами вместе посижу,

Загадаю вам загадки,

Кто смышлёней - погляжу!

Хочу дать вам подсказку: все ответы находятся в этой избе.

- Под крышей четыре ножки,

А на крыше суп да ложки (Стол)

- Стоит бычок, подбоченивши бочок,

Шипит и кипит, всем чай пить велит. (Самовар)

Экскурсовод 2

- В избе - изба, на избе - труба.

Зашумело в избе, загудело в трубе,

Видит пламя народ, а тушить не идёт. (Печь)

- Если я пуста бываю,

Про тебя я забываю.

Но когда несу еду,

Мимо рта я не пройду. (Ложка)

Экскурсовод 3

- Купили новенькое,

Такое кругленькое,

Качают в руках,

А оно всё в дырках. (Сито)

- Влез на стол он из-под лавки,

Осмотрелся на подставке,

Гибким хвостиком вильнул,

Складки со штанов слизнул. (Утюг)

4. Утюги

- Давайте-ка посмотрим, какими утюгами раньше гладили бельё! Первый русский утюг и на утюг-то не похож. Посмотрите! (Показать рубель). Мокрую ткань наматывали на валик и водили по нему рифлёной доской - рубелем. Затем появились утюги с углями. Угли помещались внутри корпуса и закрывались крышкой. (Показать утюг). Чтобы угли лучше грели, делали специальные отверстия по бокам и размахивали утюгом, чтобы он не остывал. Обычно хозяйки пользовались сразу двумя утюгами: пока один нагревался на плите, другим гладили. Когда утюг остывал, их меняли местами. Когда появилось электричество, появились и электрические утюги.

- Я вам уже говорила, что все предметы обихода и одежда изготавливались руками хозяев. Работы было много у всех членов семьи, но свой труд люди уважали, трудились с душой. Очень часто девушки и женщины собирались в одном доме, шили, ткали, вышивали с песнями и шутками. Такие вечера назывались Деревенские посиделки.

Пословицы

- Ребята, а вы пословицы русские знаете? Я сейчас буду говорить вам начало русской пословицы, а вы должны будете её продолжить.

- Любишь кататься:(люби и саночки возить).

- Поспешишь: (людей насмешишь).

- Как аукнется: (так и откликнется).

- Семь раз отмерь: (один раз отрежь).

- Делу - время: (потехе - час).

- Без труда: (не вытащишь рыбку из пруда)

Заключение

- Я хотела показать вам то, что есть в нашей русской избе. А теперь хочу спросить: что вы почувствовали, когда вошли в русскую избу, какие вы чувства испытали, когда увидели предметы русской старины?

- Как вы думаете, много нужно труда, чтобы всё это сделать? А вы готовы сами трудиться?

- Старое уходит, но его нужно знать и беречь. Русская старина вся пронизана добром, а это очень важно в наши дни. Я тоже желаю вам добра и надеюсь, что всё, о чём вы сегодня услышали и что увидели, останется в душе у каждого из вас!

см. Приложение 7

Традиционно в нашей школе проходят «Дружеские встречи», учащиеся из других общеобразоавательных заведений приезжают в наш музей. Мы с экскурсоводами ответственно готовимся к встрече гостей. Ребята проводят интересные экскурсии, помогают в организации и проведении мастер-классов. Учащиеся из других школ с интересом узнают об особенностях жизни и традициях наших предков.

см. Приложение 8

Конспект занятия на тему: «Сергий Радонежский. Капустные вечерки»

Педагог: Добро пожаловать, гости званные и желанные! Всех в избу приглашаем, душевно встречаем!

Cегодня мы с вами познакомимся с удивительным и великим человеком, прославившим нашу землю, с известным русским святым - Сергием Радонежским. Постараемся понять сложный внутренний мир Святого, душа которого была постоянно подчинена закону любви к Богу, ближним своим, родному Отечеству.

Родился Сергий Радонежский около 1314 года в семье ростовских бояр Кирилла и Марии, и был назван Варфоломеем. Легенда гласит, что юноша тянулся к знаниям, но учёба в церковно-приходской школе ему никак не давалась. И однажды, разыскивая потерявшихся лошадей, он увидел в поле старца, молившегося под одиноким дубом. Отрок подошёл к нему для благословения и рассказал о своей печали. Старец благословил его и сказал: «Отныне Бог даст тебе уразуметь грамоту». И действительно, после этого краткого общения с богомольным стариком юноша легко овладел искусством чтения и погрузился в изучение божественных книг.

Примерно в 1328 году семья Варфоломея перебралась в город Радонеж, название которого после пострига отрока в монахи прочно закрепилось в его имени – Сергий из Радонежа, Сергий Радонежский. Монашеская жизнь преподобного Сергия началась в 1337 году, когда вместе с братом Стефаном, иноком хотьковского Покровского монастыря, они поселились в лесу на холме Маковец и построили небольшой деревянный храм во имя Святой Троицы. Это событие считается датой основания Троице-Сергиева монастыря, обители, в которую к Сергию Радонежскому стекались сотни людей, искавшие уединения и упокоения в молитве. Сергий Радонежский воспитал множество учеников, которые основали десятки монастырей в разных уголках Руси, строили храмы, собирая вокруг себя сторонников православия, единой веры и страны.

Сергий Радонежский почитается Русской православной церковью в лике святых как преподобный, заступник земли Русской, наставник монашествующих, покровитель русского воинства и особенный покровитель детей, желающих успехов в школьном учении. День памяти святого преподобного Сергия отмечают 8 октября.

И сегодня я вам расскажу об одном старинном обычае русского народа - о капустных вечерках. Много на Руси было праздников, но самые щедрые, самые радостные были осенью, когда люди, убрав с полей и огородов урожай, делали заготовки на долгую зиму.

Ребята, а вы знаете, что в старину люди очень внимательно и бережно относились к природе, старались подмечать её особенности, приметы. О них русский народ сложил поговорки, многие из которых дошли до наших дней.

Октябрь - капустник, пропах капустой.

Сентябрь пахнет яблоками, а октябрь - капустой.

Октябрь - ложка воды, ведро грязи.

В октябре до обеда осень, после обеда - зима.

В октябре с солнцем распрощайся, ближе к печке подбирайся.

Октябрь землю покроет, где листком, где снежком.

Трудно сказать, когда начали возделывать капусту славяне, но известно, что на территорию нашей страны она была завезена русскими купцами ещё в незапамятные времена. Славяне первыми научились квасить капусту.

«Для чего и огород городить, коль капусту не садить», - гласит пословица.

Начиная с этого дня, хозяйки приглашали к себе соседей и подружек помочь нарубить капусту на зиму. Так и ходили нарядные девушки из дома в дом с песнями, с шутками, прибаутками, помогая друг другу в заготовке капусты, поздравляя хозяев с капустой как с праздником. Повсюду раздавался мерный стук. Рубили острыми сечками в деревянных корытах и приговаривали:

«Вилки с ведро - руби серебро, сечкой мельчи, в кадке топчи».

После работы парни и девушки водили хороводы, играли в весёлые игры, пели шуточные песни. Веселились от души! Парни капусту не рубили, а приходили для веселья. Да и невесту за работой лучше выбирать.

«Надевайте-ка фартуки, чтобы наряды не испачкать, да начнём капусту рубить!»

Педагог надевает передник, косынку, помогает одеться для работы. Затем показывает и рассказывает, как рубили капусту в специальных деревянных корытцах ножами-секачами. Дети по очереди повторяют за педагогом, учатся рубить капусту.

«Ребята, а давайте сначала разомнем наши ручки и пальчики!»

Пальчиковая гимнастика:

Мы капусту рубим, рубим,

Мы капусту солим, солим,

Мы капусту трём, трём,

Мы капусту жмём, жмём!

Солили капусту на Руси и с морковью, и с клюквой, и с брусникой. Капуста и вкусной, и красивой получалась, приятно на стол подать! Запасов квашеной капусты хватало обычно до середины весны, до апреля. Затем бочки пустели, и приходилось ждать, когда на грядках снова завьются тугие сахарно-белые кочаны. Часто выручала капуста людей во время голода, поэтому и сложил русский народ про неё поговорки и загадки.

«Хлеб да капуста лихого не допустят».

- Что за скрип?

Что за хруст?

Это что ещё за куст?

Как же быть без хруста?

Это ведь - капуста!

- Уродилась я на славу,

Голова бела, кудрява,

Педагог. Вот мы и закончили! Недаром говорится - дело мастера боится!

Оборудование: деревянное корыто, сечки для рубки капусты.

см. Приложение 9

Конспект занятия на тему «Рождество Христово»

Цель: Знакомство с происхождением праздника Рождество Христово. Приобретение знаний, необходимых для разностороннего развития детей и духовно-нравственных ценностей личности.

Ход занятия

Педагог:

Сегодня будет Рождество,

Весь город в ожиданье тайны,

Он дремлет в инее хрустальном

И ждёт: свершится волшебство.

Экскурсовод 1:

Давным-давно жила девушка по имени Мария. Мужем её был плотник Иосиф, потомок великого рода царя Давида. Однажды пред Марией явился ангел Гавриил и сказал ей: «Радуйся, Благодатная! Господь с тобою; Благословенна ты между женами». Из всех женщин Бог избрал Тебя для рождения Сына Божьего, которого Ты назовешь Иисус. С этой минуты юная Дева Мария знала, что родит Сына Божьего - Спасителя Мира.

В те времена император Август решил провести перепись населения, чтобы узнать, сколько людей проживает в его владениях. Для этой цели он приказал всем жителям явиться в то место, где они родились. Иосиф и Мария жили в городе Назарете, но приписаны были, как и все потомки царя Давида к городу Вифлеему. Туда-то им и пришлось отправиться.

Дорога была трудной, и добрались они до Вифлеема только к вечеру, где уже собралось очень много народу и нигде не нашлось бедным путникам места для ночлега.

Наступила ночь, и Марии с Иосифом ничего не оставалось делать, как переночевать в пещере - вертепе, которую они нашли на окраине города. В ней скрывались в непогоду местные пастухи со своими отарами.

И вот в этой пещере холодной зимней ночью родился Иисус Христос.

Мария спеленала Божественного Младенца в свой подол и положила Его в ясли - кормушку для скота.

Экскурсовод 2:

Той ночью неподалеку местные пастухи охраняли свои стада. Вдруг перед ними явился белоснежный сияющий Ангел. Пастухи очень испугались, но Ангел успокоил их и сказал: «Не бойтесь! Я возвещаю о великой радости. Родился Господь-Спаситель! Он лежит спеленатый в яслях». В тот же миг пастухи увидели многочисленное воинство небесное, славящее Бога. Всё вокруг засияло и озарилось необыкновенным, божественным светом.

Когда же ангелы исчезли, пастухи тотчас же отправились в пещеру, чтобы увидеть первыми Сына Божьего и поклониться Ему до земли. Они рассказали Иосифу и Пречистой Деве о дивном видении.

Посмотреть на Иисуса пришли и домашние животные.

В яслях спал на свежем сене

Тихий крошечный Христос.

Месяц, вынырнув из тени,

Гладил лён Его волос...

Бык дохнул в лицо Младенца.

И, соломою шурша,

На упругое коленце

Засмотрелся, чуть дыша.

Воробьи сквозь жерди крыши

К яслям хлынули гурьбой,

А бычок, прижавшись к нише,

Одеяльце мял губой.

Пёс, прокравшись к тёплой ножке,

Полизал её тайком.

Всех уютней было кошке

В яслях греть Дитя бочком...

Присмиревший белый козлик

На чело Его дышал,

Только глупый серый ослик

Всех беспомощно толкал:

«Посмотреть бы на Ребёнка

Хоть минуточку и мне!»

И заплакал звонко-звонко

В предрассветной тишине...

А Христос, раскрывши глазки,

Вдруг раздвинул круг зверей

И с улыбкой, полной ласки,

Прошептал: «Смотри скорей!»

Педагог:

Второй вестью о появлении на свет Сына Божьего была новая яркая звезда, которая засияла на небе в момент Его рождения. Увидели её трое восточных мудрецов (их называли волхвами). Волхвы знали, что в скором времени должен родиться Царь Иудейский, Мудрецы даже предположить не могли, что будущий Царь родился не во дворце, а в холодной пещере, и решили отправиться в столицу – Иерусалим, прямо во дворец царя Ирода, чтобы поклониться Божественному Младенцу.

Ирод был коварным и жестоким человеком и решил, во что бы то ни стало погубить Иисуса Христа, так как испугался, что этот Младенец, когда вырастет, отнимет у него власть. А волхвам сказал так: «Идите в Вифлеем, а когда найдёте Младенца, вернитесь ко мне и скажите, где Он, чтобы и я мог Ему поклониться».

Волхвы оседлали верблюдов и отправились в путь, а чудесная путеводная звезда указывала им дорогу и привела к дому, где они «увидели Младенца с Матерью, Мариею».

Педагог:

Той же ночью Бог открыл волхвам истинные намерения коварного Ирода и велел не возвращаться к нему. Мудрецы послушно отправились домой другим путём, не открыв царю тайну нахождения Спасителя.

Узнав, что мудрецы обманули его, Ирод разгневался и отдал страшное приказание истребить всех младенцев мужского пола в Вифлееме, так как боялся потерять свой трон. Но, к счастью, Иисуса в городе уже не было.

В Египте святое семейство прожило до самой смерти царя Ирода, а вернувшись, Иисус, Богоматерь и Иосиф снова поселились в городе Назарете.

Вот так, от Рождества Христова началась новая эра человечества. Современное летоисчисление ведётся от Рождества Христова. С тех пор 6 января, как только появляется в небе первая звезда, начинается Рождественский Сочельник.

В старину отец вносил в дом сено, чтобы постелить его на стол (потому, что на сено положили маленького Иисуса!) и поставить в него горшок с кутьёй – самым важным блюдом в этот праздник.

В рождественскую ночь до самого утра молодые люди устраивали игры, катание на санях, ходили по дворам, пели колядки, желая хозяевам добра, здоровья и достатка. А те непременно одаривали их сладостями и звонкими монетками.

Считалось, что чем больше колядовщиков войдёт в дом, тем удачнее для хозяев будет год.

Загадки:

А теперь, ребята, отгадайте Рождественские загадки:

- Среди зимы – большое торжество.

Великий праздник – … (Рождество)!

- Его ждут все – от малышей до пап и мам,

и все нарядные спешат на службу … (в храм).

- И, распушив зелёные иголочки,

красуются рождественские … (ёлочки).

- Чтобы с молитвою прошёл сегодня вечер,

Все люди в храме зажигают … (свечи).

- И службе праздничной все радостно внимают,

а после с Рождеством друг друга … (поздравляют).

- Здесь торжеством и тайной веет отовсюду,

И сердце замирает в ожидании … (чуда).

- Ведь чудо всех чудесней в этот день сбылось –

На земле родился … (Иисус Христос).

Педагог:

А ещё в этот вечер показывали вертеп - спектакль о рождении Спасителя. Дети группами ходили от дома к дому с маленьким сундучком, с изображением пещеры, в которой родился Сын Божий. С помощью самодельных кукол, разыгрывали спектакли о рождении Спасителя.

см. Приложение 10

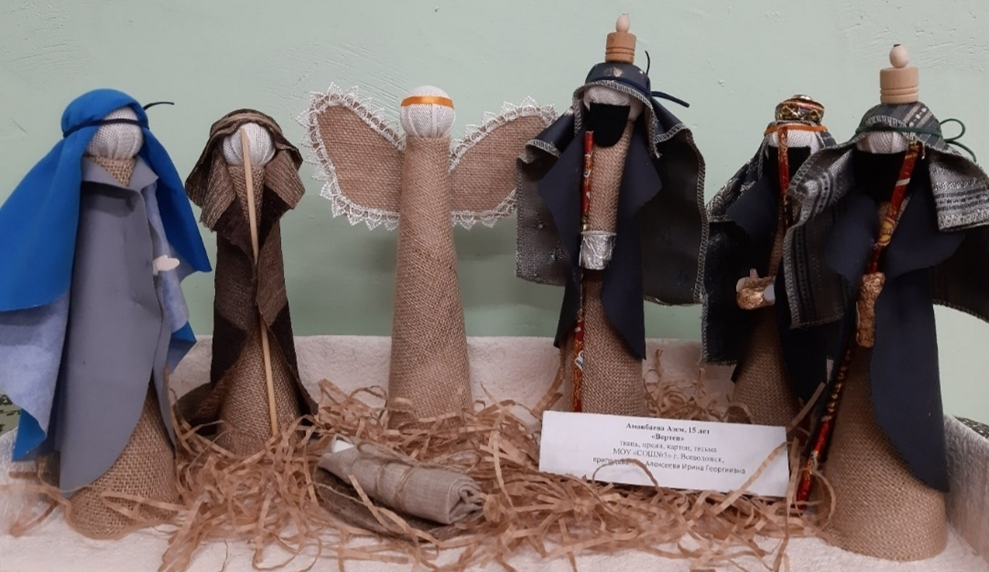

Учащиеся нашей школы неоднократно участвуют в районном конкурсе «Таинственный мир Рождества». Ребята делают поделки своими руками в разных техниках, а изготовление «Рождественского вертепа» стало уже традицией в нашей школе. Также ежегодным является оформление школьной выставки к Православным праздникам: Рождество Христово и Светлая Пасха.

см. Приложение 11

Конспект занятия «Светлая Пасха. Украшаем пасхальные яйца»

Цель:

Познакомить учащихся с историей, традициями празднования праздника Пасхи, развитие творческой личности учащихся.

Ход занятия

Педагог:

Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, - главное событие года для православных христиан и самый большой православный праздник. Этот праздник является общим для всех православных и отмечается как в городе, так и в сельской местности. Мы уже узнали с вами о Рождестве, Троице, немного говорили и о Пасхе.

У любого праздника – своя красота, свои обычаи, обряды и приметы. Немало их и в Пасху. Давайте перенесёмся в прошлое нашей страны и познакомимся с некоторыми из них.

Народные праздники и старинные традиции русского народа связаны с Православием. Долгое время об этих праздниках говорить было не принято, хотя отмечали их во многих домах; отражали они религиозные взгляды русского народа. Перелистывая страницы истории, мы попытаемся воссоздать атмосферу праздника Пасхи и обрядов, с ним связанных.

Христос воскрес! - всего два слова,

Но благодати сколько в них!

Мы неземным блаженством снова

Озарены в сердцах твоих.

Забыты скорби и страданья,

Забыты горе и нужда,

Умолкли стоны и роптанья,

Исчезли зависть и вражда…

Пасха - это христианский праздник, который установлен в честь Воскресения Иисуса Христа. На Пасху мы вспоминаем избавление всего человечества от рабского подчинения греху и вечной смерти. Пасхе предшествует Великий пост, который длится 7 недель. Он посвящён памяти молитвенного поста Иисуса Христа во время его пребывания в пустыне. Идея Великого поста - очищение через воздержание, покаяние и причастие.

В конце шестой недели поста крестьяне по обычаю отмечают Вербное воскресение. После освящения верб крестьяне приходят домой и окропляют святой водой и вербами всех домочадцев, при этом приговаривая: «Вербохлёст, вербохлёст, бей до слёз, бей до слёз». Тем самым они желают всем добра и здоровья. Освящёнными вербами крестьяне выгоняли овец и коров со двора, чтобы после выгона они ходили домой.

Мерно пост к концу стремится,

И перед Страстной седмицей

В воскресенье в храм идём,

Вербочки в руках несём.

Вербы в храме освятим,

Дома у икон поставим.

Ныне Вход Господень славим

В город Иерусалим.

Шёл Господь в священный град,

Шёл навстречу муке крестной.

Знал, что будет Он распят,

Знал, что в третий день воскреснет.

Четверг на Страстной неделе по традиции называют «Чистый четверг».

Готовясь к Пасхе, верующие люди именно в Страстной четверг старались очистить дом, двор и огород от накопившихся за зиму сора и грязи. В народе говорили: "Если в чистый четверг вымоешь, весь год чистота в избе водиться будет". В этот день пекли куличи, красили в луковой шелухе яйца. А ещё, по традиции, в этот чистый четверг, до восхода солнца надо выпускать кровь у животных. Поэтому крестьяне старались утром рано зарезать курицу, овцу или поросёнка, чтобы на Пасху на столе было вкусное угощение.

В субботу освящается пасхальное угощение: яйца, творожная пасха, куличи. В ночь с субботы на воскресенье начинается богослужение. После полуношницы устраивается крестное шествие вокруг храма. Звонят колокола, их звон не умолкает всю неделю. Любой человек в течение Пасхальной недели может звонить в колокола.

Пасхальный благовест

Колокол дремавший

Разбудил поля,

Улыбнулась солнцу

Сонная земля.

Понеслись удары

К синим небесам,

Звонко раздаётся

Голос по лесам.

Скрылась за рекою

Белая луна,

Звонко побежала

Резвая волна.

Тихая долина

Отгоняет сон,

Где-то за дорогой

Замирает звон.

В день Пасхи мы приветствуем друг друга: «Христос Воскрес!», а отвечаем на приветствие: «Воистину Воскрес!» В день Пасхи люди дарят друг другу цветные яйца. Традиционный цвет пасхального яйца – красный.

Много народных обрядов было связано с пасхальным яйцом. Например, наши предки пасхальным яйцом гладили домашних животных, чтобы они не болели, а шерсть была гладкой и ровной.

Чтобы урожай был богатым, пасхальное яйцо сохраняли до начала сева, его крошили в семена, запахивали в борозду, катали по полю, подбрасывали вверх при севе. По народным поверьям, пасхальное яйцо может потушить пожар, если его бросить в огонь или три раза обойти с ним вокруг горящего дома.

Пасхальный стол был очень красивым и обильным. Первым по традиции съедали освящённое крашеное яйцо. Оно являлось символом праздника. Яйцо разрезали на части согласно количеству членов семьи. Каждый молча съедал свой кусочек, после чего начинался обед. Совместная еда одного яйца, по мнению крестьян, должна была укрепить семью, сохранить в ней дружеские отношения, поддержать во всех ее членах любовь друг к другу.

Специально к Светлому Христову Воскресению готовилось блюдо из творога - творожная пасха. Сладкое кушанье в форме четырёхгранной пирамиды.

Но гордость пасхального стола – кулич. Кулич – это обрядовый хлеб круглой формы. Лёгкий, пышный, ноздреватый кулич должен был способствовать хорошему росту злаков. Считалось, что если кулич удался, то в семье и в поле будет всё хорошо. По традиции кулич пекли из сдобного и сладкого теста, верх его украшали белковой глазурью и цветным пшеном.

Остатки праздничной трапезы не полагалось выбрасывать. Корочки скармливали скоту. Крошки и корочки собирали. Их закапывали в поле, веря, что это предохранит посевы от града.

С первого дня Пасхи начинались девичьи хороводы. Девушки пели весенние песни и ходили по ходу движения солнца, которое должно освободить поля от зимнего сна.

Народные гуляния продолжались всю неделю. Среди взрослых и детей популярна была игра «Катание яиц». Катание яиц начиналось в первый день Пасхи после обеда и продолжалось часто всю пасхальную неделю. Для этого делали специальные лоточки или просто катали с какого-нибудь бугорка. Одно яйцо клали на землю, другое скатывали с лоточка. Если скатывающееся с лоточка или бугорка яйцо ударялось об яйцо, лежащее на земле, играющий брал яйцо себе. Эта забавная игра собирала всех жителей .

Пасха – праздник весны, а весна – это символ новой жизни, нового урожая.

Вот просыпается земля,

И одеваются поля,

Весна идёт, полна чудес!

Христос воскрес! Христос воскрес!

Творческая мастерская.

Настало время для нашего с вами творчества.

- Мы сегодня с вами будем учиться декорировать пасхальные яйца.

У вас уже есть заготовки яиц, изготовленных из ткани. Давайте вместе подумаем, как можно их украсить. Можно использовать бусины, пайетки, стразы, кружево, тесьму, различные ленты.

Итог занятия. Рефлексия.

- Какие эмоции вызвало у вас это занятие? Что нового узнали? Чему научились?

- Скоро праздник, и все дома будут украшать яйца, проявите фантазию, вспомните варианты украшений, которые вы видели на экране, и воплотите их в жизнь.

см. Приложение 12

ГЛАВА 4. КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

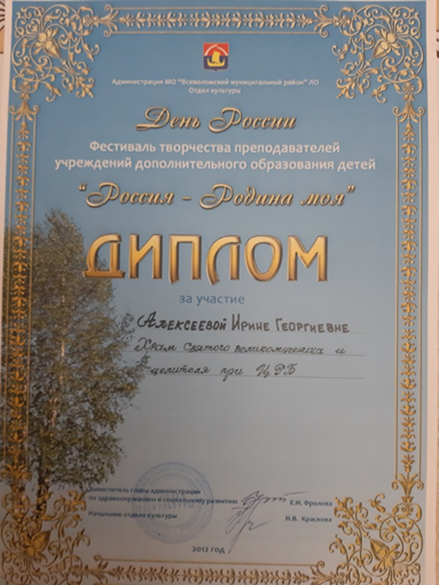

Эффективность представленной методической разработки апробирована на различных конференциях, семинарах, в творческих конкурсах, направленных на возрождение и сохранение духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения.

2018 год. Участие в заседании районного методического объединения учителей по преподаванию курса «Основы религиозных культур и светской этики»

2019 год. Участие в Районной практической конференции «Развитие детского декоративно-прокладного творчества через изучение традиционной Православной культуры»

2020 год. Участие в X научно-практической конференции «Музейные экспозиции Всеволожского района как средство нравственного воспитания обучающихся. Новые технологии педагогического просвещения»

2021 год. Выступление на районном методическом объединении руководителей школьных музеев «Музейная копилка идей, обмен опытом»

2021 год. Участие во Всероссийском конкурсе педагогических работников «Воспитать человека-2021» номинации «Лучший руководитель школьного музея»

2021 год. 1 место на Всероссийском конкурсе педагогического мастерства «Образовательное пространство-2021», в номинации «Развивающая среда образовательного учреждения.

2022 год. Благодарность за подготовку и участие Победителя XII Кирилло-Мефодиевского конкурса, посвящённого Дню славянской письменности и культуры

2022 год. Благодарность за подготовку Победителя областного этапа Всероссийского конкурса исследовательских и краеведческих работ обучающихся «Отечество»

2022 год. Благодарность за подготовку воспитанников к Первому городскому творческому фестивалю детей с ограниченными возможностями здоровья «Жить вместе» см. Приложение 13

Диплом за призовые места участников районного конкурса детского декоративно-прикладного творчества «Пасхальные узоры»

Диплом за профессиональную подготовку победителей во Всероссийском конкурсе «Пасхальной радостью наполнился наш мир»

Диплом за призовые места участников в конкурсе «Таинственный мир Рождества»

создание презентаций по музейным экспонатам

создание видеоэкскурсий по экспозициям

практическая часть (изготовление атрибутов для проведения различных видов мероприятий)

Методическая деятельность музея

vvtiib,

разработка методических рекомендаций по организации проектно-исследовательской работы школьного музея

разработка сценариев мероприятий, программ конкурсов

Материально-техническое обеспечение кабинета.

Для проведения обзорных и тематических экскурсий и других мероприятий музей оснащён компьютерной техникой: имеется мультимедийное оборудование, используемое для демонстрации фото- и видеоматериалов, презентаций. Оборудование используется строго по назначению, в соответствии с эксплуатационными документами.

ГЛАВА 5. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Идея создания этнографического Музея "Светёлка" была реализована творческой группой школы в 2018 году. Мне удалось наладить поисковую деятельность в деревнях Ленинградской и Саратовской областей, жители которых поделились с нами раритетами, ставшими впоследствии ценными экспонатами Музея. Коллекция постоянно обновляется, так как в этот процесс вовлечены уже члены педагогического и ученического коллективов.

см. Приложение 14

В своей работе я пытаюсь «дать детям крылья». Учащиеся приходят с самыми разными стартовыми возможностями, некоторые находятся в трудной жизненной ситуации. На занятиях дети учатся оказывать друг другу помощь, особенно во время практической работы, вырабатывается командный стиль. У ребят создается чувство защищённости, уверенности, поддержки со стороны педагога и товарищей. Во время дополнительных занятий у нас есть традиция совместного чаепития. Ребята общаются друг с другом, пытаются высказать свое мнение и услышать других. В течение учебного года проводятся мастер-классы по приготовлению рождественских пряников, декорированию пасхальных яиц и т. д.

см. Приложение 15

Работа с детьми с ОВЗ

Для детей с ограниченными возможностями здоровья очень важно научиться выстраивать взаимоотношения с окружающими, становиться более уверенными, решительными, умеющими ставить перед собой повседневные цели и достигать их.

Дети с задержкой психического развития, умственно отсталые, аутисты часто испытывают сложности в общении. Их характеризует скованность, незнание окружающей жизни и непонимание себя, неразвитость воображения. Они не осознают свою духовную индивидуальность, присутствие страха не позволяет им адекватно воспринимать окружающий мир и реагировать на происходящее. Средством их социальной адаптации становится музей, где дети не только получают равные возможности доступа к музейным ценностям, но и готовятся к интеграции в современную жизнь. Именно музей, концентрируя в себе многообразие духовного опыта достижений человечества и представляя собой уникальное культурное пространство, способствует расширению представлений о мире.

В нашей школе реализуется модель инклюзивного образования, через уважение и принятие индивидуальности каждого, в ходе вовлечения в общий образовательный процесс, происходит формирование личности детей, имеющих нарушения развития. Обучающиеся нашей школы являются экскурсоводами школьного музея, с удовольствием участвуют в конкурсах различного уровня, в том числе вместе с нормотипичными детьми.

В 2022-2023 учебном году учащиеся с ОВЗ принимают активное участие в проекте «Шаг навстречу», объединяющем талантливых детей с особыми образовательными потребностями. В рамках фестиваля в этом учебном году проходили конкурсы: «Жить вместе» и «Парус мечты», два ученика стали Лауреатами 1 степени.

В рамках «Дружеских встреч» постоянными гостями нашего музея являются учащиеся Всеволожской коррекционной школы. Для гостей экскурсии проходят в различных формах: мастер-классы, викторины, творческие мастерские. Традиционно встречи заканчиваются чаепитием.

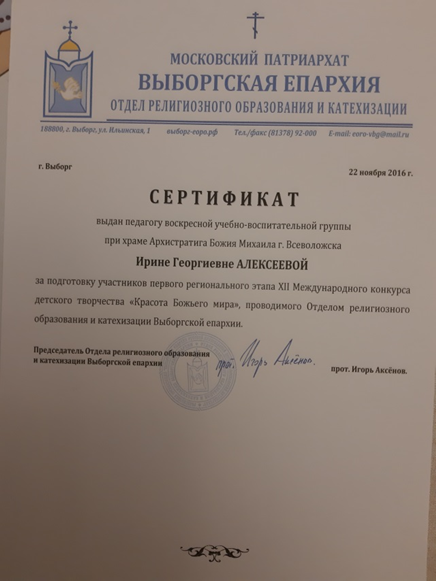

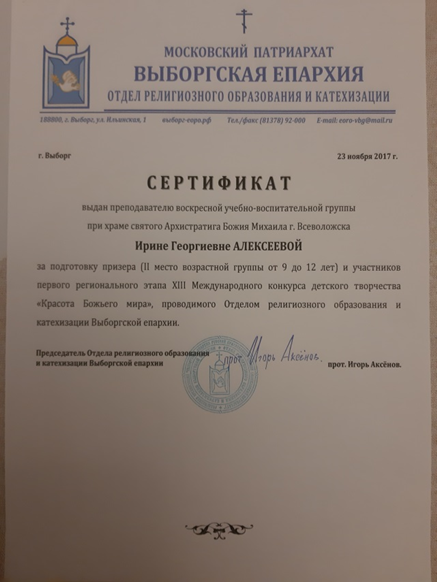

В реализации деятельности пригодился опыт преподавания в воскресной школе Храма Архистратига Божия Михаила при Всеволожской районной больнице, где мы с ребятами готовились к различным праздникам, выезжали на экскурсии, ходили в поход. Активно принимали участие в творческих конкурсах. Участвуя в конкурсе «Красота Божьего мира», ребята неоднократно занимали призовые места.

МОУ «СОШ №5» г. Всеволожска активно сотрудничает с настоятелем храма св. Серафима Саровского иереем Александром Завацким: проводятся совместные занятия по православной культуре, экскурсии в храм и школьный музей «Светёлка».

В 2022-2023 учебном году заключены Договоры о сотрудничестве с православной гимназией «Логос» (рук. Протоиерей Роман Гуцу) и храмом св. Великомученицы Варвары (настоятель - иерей Олег Патрикеев).

см. Приложение 16

Результативность участия в муниципальных, региональных, федеральных и международных профессиональных конкурсах

| Учебный год | Наименование конкурса | Уровень | Результативность |

| 2018-2019 | IVМолодежный творческий конкурс посвящённый дню святой Татьяны | Международный

| Дипломант 2 степени

|

| 2018-2019 | XII Кирилло-Мефодиевский конкурс, посвящённые Дню славянской письменности и культуры | Международный

| Дипломант 1 степени |

| 2019-2020 | Творческий конкурс»75 лет Победы» | Международный | 3 место |

| 2019-2020 | Педагогический конкурс «Памяти героев посвящается» | Всероссийский | Победитель 1 место |

| 2020-2021 | XI Всероссийский фестиваль-конкурс «Казачья застава» | Всероссийский | Лауреат III степени |

| 2020-2021 | Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Мы учим жить делами и сердцами» | Всероссийский | Лауреат III степени |

| 2022-2023 | Всероссийский открытый конкурс наставничества «Мастер и подмастерье-2022» | Всероссийский | Лауреат III степени |

см. Приложение 17

Деятельность обучающихся

Деятельность обучающихся имеет различные формы: это подготовка экскурсоводов, участие в конкурсах, мастер-классах. В 2022 году команда учащихся 5-7 классов принимала участие во Всероссийском проекте «Музейный час». В течение учебного года команда учащихся «путешествовала» по музеям нашей необъятной Родины, а затем ребята отвечали на вопросы по пройденному материалу. По итогам работы команда стала Призёром Всероссийского проекта «Музейный час».

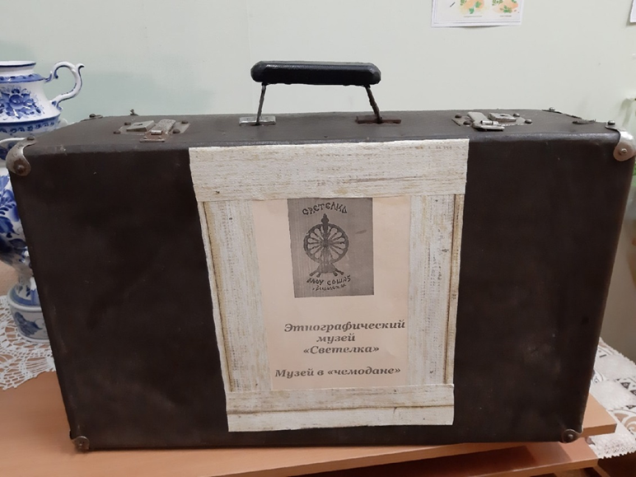

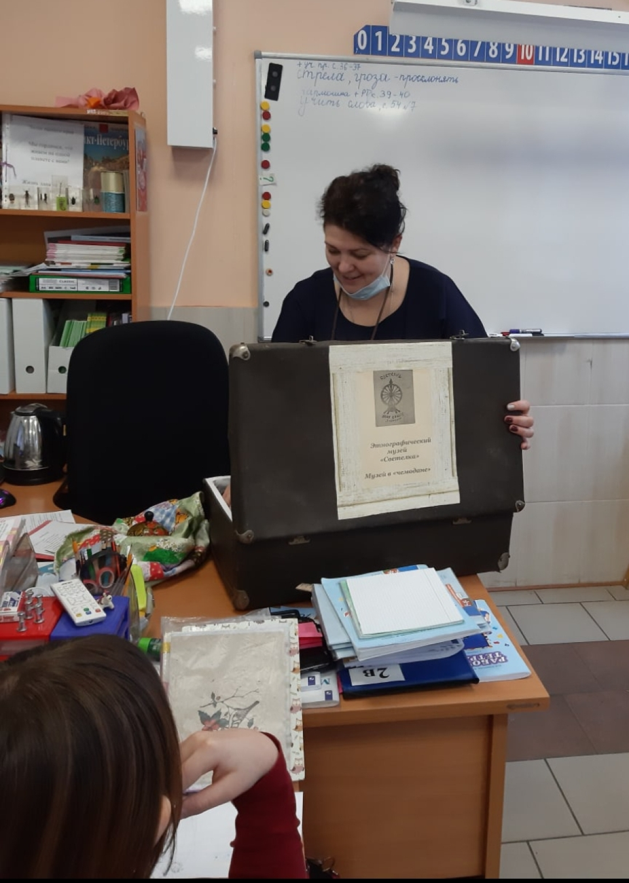

Во время проведения интерактивной экскурсии «Музей в чемодане» учащиеся активно выступают в роли участников данного действия. Во время проведения творческой части занятий создаются экспонаты для тематических экскурсий. Ученики среднего и старшего звена выбирают темы этнографического направления для реализации проектной деятельности. В 2022 году, юные экскурсоводы принимали участие в «Областном конкурсе экскурсоводов». Ученица 7 «б» класса представляла нашу школу в средней возрастной группе. В областном конкурсе краеведческих работ «Отечество» ученица 8 класса является Победителем конкурса - 2022 год. Конкурсная работа на тему: «Деревянное кружево» набрала наибольшее количество баллов.

Текст экскурсии «Деревянное кружево»

Здравствуйте гости дорогие, я сегодня, как и прежде, с новой сказкой к вам пришла. И про кружево сегодня я хочу вам рассказать. Вязаное, плетёное, ленточное, шитое. А у нас пойдет рассказ - про кружево непростое, а деревянное, расписное.

Чтобы грустно не смотрели

Окна рубленной избы,

Их в наличники одели

Незатейливой резьбы.

И теперь они глядятся

Добрым, ласковым лицом,

С ними хочешь улыбаться,

Перекинуться словцом.

Вы когда-нибудь задумывались, почему мы используем выражение "родной дом"?

Дом родной не только потому, что там живёт или жила родня, родным становится сам дом, каждая его щёлочка, скрипучая половица, сучок на стене. Даже если человек уехал и давно не живёт в местах своего детства и юности, ему хочется хоть на время вернуться в родной дом, войти туда, даже если он пуст и там давно никто не живёт. А если там живут совершенно другие, чужие люди и там давно уже всё по-другому, зачем приходить туда, войти в эти стены, постоять у порога?

А вот зачем. Дом издавна воспринимался человеком как живое существо. Он не только укрывал от непогоды и хранил тепло, он обладал мощной энергетикой, и человек стремился туда за моральной подпиткой, не случайно же говорили: "Дома и стены помогают".

Нередко среди старых фотографий, которые человек хранил как самую дорогую реликвию, наряду с портретами родителей и всех членов семьи и фото дома. Видимо, он дорог так же, как человек!

Наши предки оберегали свой дом и от лихого человека, и от дурного глаза. Дом одухотворяли, ему придавали человеческие черты. Переднюю часть дома, фасад, называли лицом: три окошка по лицу, пять окошек – чем больше окон по лицу, тем богаче считался дом. Если строили дом и сооружали над ним крышу, говорили, что надо зашить лоб, а также в украшении фасада есть лобовая доска, причелина (от слова "чело" - лоб), кисть, фартук, полотенце, кокошник – ну всё как у людей. И, конечно же, окна и наличники. Окно – от слова "око", окна – глаза дома, а наличники – то, что на лице, у дома, это самая выразительная и значимая часть.

Через окна в дом проникал свет, через окна осуществлялась связь с внешним миром, вестник стучался в окно, если нужно было передать весть. В окно стучали, когда собирали рано утром на работу колхозников. Под окнами томился парень, вызывая девушку на свидание. Через открытое окно подавали тайную милостыню.

Когда на улице темнело и в доме зажигали огонёк, окна приветливо светились. В нашем городе жилые дома ухоженные, отделанные современными материалами. Гости нашего города с удивлением отмечают, насколько добротно выглядят дома всеволожцев. Старые дома облагораживают: обкладывают цветным кирпичом, обшивают сайдингом, устанавливают пластиковые окна, металлические двери – любо-дорого посмотреть! Только вот наличники постепенно исчезают с лица русского дома…

Наличник - прежде всего имел практическое назначение: он закрывал щель между проёмом и оконной рамой, чтобы не задувал ветер, не выходило из дома тепло. Ну и, конечно, наличник был украшением дома, делал его нарядным и непохожим на другие дома.

Зачем нужны были резные ставни, если человек жил в крайней бедности, изба была покрыта соломой и освещалась лучиной? Ответ прост: русский человек всегда тянулся к красоте, его окружала красивейшая природа, и часть этой красоты он обязательно привносил в свою обыденную жизнь, в свой быт, чтобы душа радовалась.

В нашем городе ещё можно встретить дома с резными наличниками, как будто кружевом украшенные. Резьба на наличниках различалась: глухая, рельефная, похожая на лепнину (накладная) и сквозная (пропильная). Сквозную резьбу называют деревянным кружевом, она выглядит очень эффектно и на фоне брёвен.

А ведь в старину каждая деталь быта была наделена особым смыслом. Ни одна планочка, ни одна чёрточка не наносились просто так. Элемент наличника, который, как правило, располагался в центре верхней части, назывался "Берегиня" - он оберегал дом. Стилизованные значки обозначали землю, солнце, воду, головы коней - свет, змеиные головки тоже охраняли дом. Волнообразные узоры в верхней и нижней части наличника, бегущие ручейки по его боковым полочкам - это всё знаки воды, дающей жизнь всему живому на земле. Ромбики с точками внутри, перекрещивающиеся двойные полосы - так рисовали наши предки вспаханное и засеянное поле – это знаки плодородия. Использовали и элементы растительного орнамента, они назывались завиток, трилистник, розетка, ветка.

Современные наличники покрывают лаком или красят в один цвет, в основном белый. Раньше наличники красили, как правило, в два цвета: синий с белым или зелёный с белым - это говорит о сдержанности и скромности. В других областях страны, особенно южных, наличники раскрашивали чуть ли не всеми цветами радуги. Но существует негласное правило: чем проще узор, тем ярче и разнообразнее краски.

И в домах у нас теперь газ, вода, интернет, и спутниковое телевидение. Отчего же при виде изобилия всех благ цивилизации в сердце затаилась лёгкая грустинка? Не оттого ли, что приобретая всё новое, современное и совершенное, мы постепенно и незаметно для себя утрачиваем в жизни что-то очень важное, что всему сущему на земле придавало смысл?

Сохранить культурное наследие можно разными способами: с помощью фотографий, выпуска открыток и календарей, сборки моделей наличников из различных материалов.

Мы предлагаем варианты сохранения элементов деревянной архитектуры с помощью декоративно-прикладного творчества.

Вариант 1. Сувенирная продукция, в виде имбирных пряников, расписанных белой глазурью, где основной элемент декора - наличники.

Вариант 2. Вязание крючком. Элементы и детали наличников предлагается связать крючком, с использованием схемы.

Как часто нам приходится жалеть: не спросили, не сберегли, упустили. Поэтому, пока не поздно, давайте сохраним для потомков всё лучшее в нашей жизни, что может уйти безвозвратно. Давайте сохраним деревянные изделия старых мастеров, элементы декора старинных зданий.

Ничего не стоит на месте, всё идет вперёд, но традиции, которых придерживались наши предки, мы несем в будущее и передаем их из поколения в поколение. Прошлое - это начало будущего!

см. Приложение 18

Результативность деятельности

| № | Название конкурса | Место | Участники | |||

| 2018-2019 учебный год | ||||||

| Районный уровень |

| |||||

| 1 | Районный конкурс кулинарного мастерства «Пирог для мамы» | Диплом 1 степени Диплом 2 степени | Ковалева Е.11а Полехина А.8а | |||

| 2 | Конкурс детского изобразительного творчества «Таинственный мир Рождества» | Диплом поощрительный | Корячкина Екатерина 7б | |||