Приют, сияньем муз одетый

Выполнила презентацию:

Гожина Ангелина

Обучающаяся 8В класса филиала МБОУ СОШ д. Верхнее Чесночное в с.Васильевка

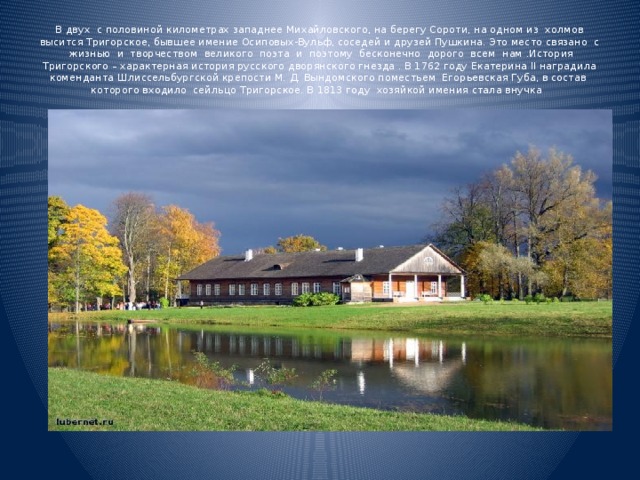

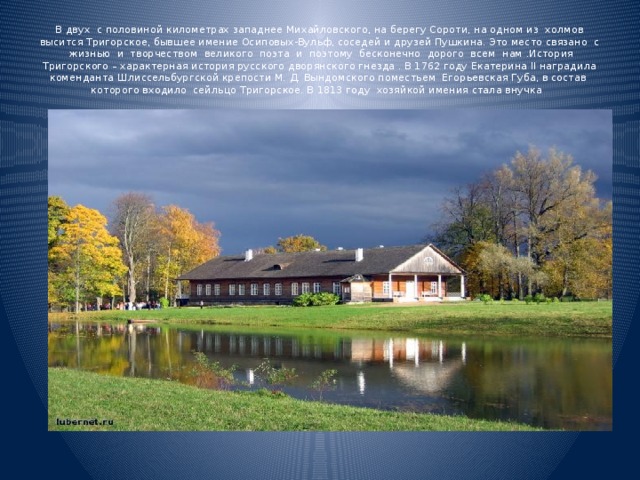

В двух с половиной километрах западнее Михайловского, на берегу Сороти, на одном из холмов высится Тригорское, бывшее имение Осиповых-Вульф, соседей и друзей Пушкина. Это место связано с жизнью и творчеством великого поэта и поэтому бесконечно дорого всем нам .История Тригорского – характерная история русского дворянского гнезда . В 1762 году Екатерина II наградила коменданта Шлиссельбургской крепости М. Д. Вындомского поместьем Егорьевская Губа, в состав которого входило сейльцо Тригорское. В 1813 году хозяйкой имения стала внучка

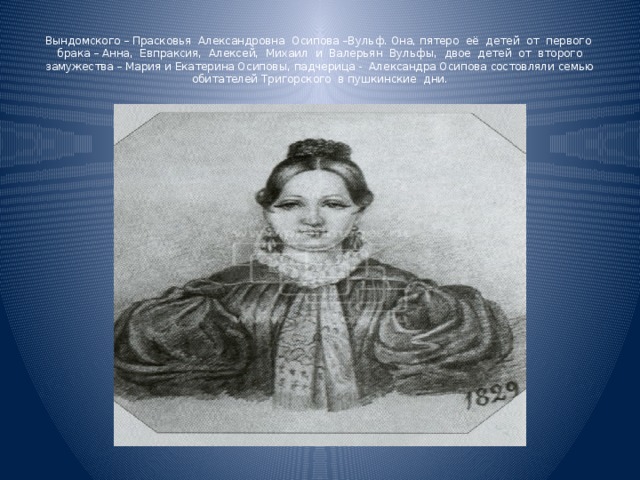

Вындомского – Прасковья Александровна Осипова –Вульф. Она, пятеро её детей от первого брака – Анна, Евпраксия, Алексей, Михаил и Валерьян Вульфы, двое детей от второго замужества – Мария и Екатерина Осиповы, падчерица - Александра Осипова состовляли семью обитателей Тригорского в пушкинские дни.

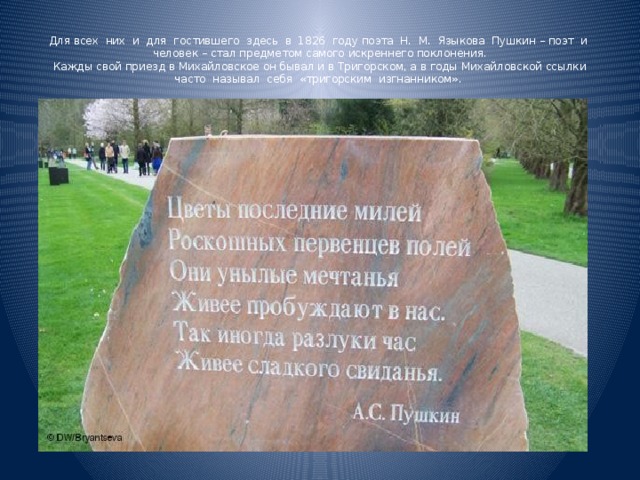

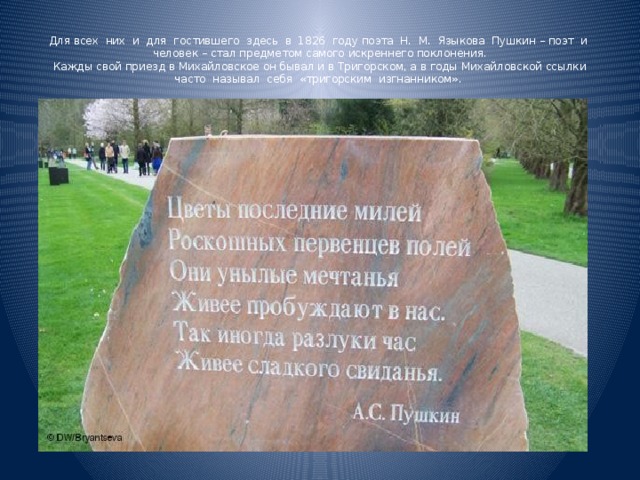

Для всех них и для гостившего здесь в 1826 году поэта Н. М. Языкова Пушкин – поэт и человек – стал предметом самого искреннего поклонения. Кажды свой приезд в Михайловское он бывал и в Тригорском, а в годы Михайловской ссылки часто называл себя «тригорским изгнанником».

Тригорскому, его обитателям Пушкин посвятил такие лирические шедевры, как «Простите, мирные дубравы…», «Цветы последние милей…», «Если жизнь тебя обманет…», «Признание» и многие другие. Мир Тригорского – это три его былинные горы, его райские кущи, это веселый дом Осиповых-Вульф.

Не ищите в Тригорскоском того, что есть в Михайловском. Их нельзя сравнивать. Там всё иначе, и Пушкин совсем другой. В Михайловском Пушкин – человек, гонимый судьбою, анахорет, поэт-пророк. Суровые сосны и ели старого бора вечно шумят об этом.

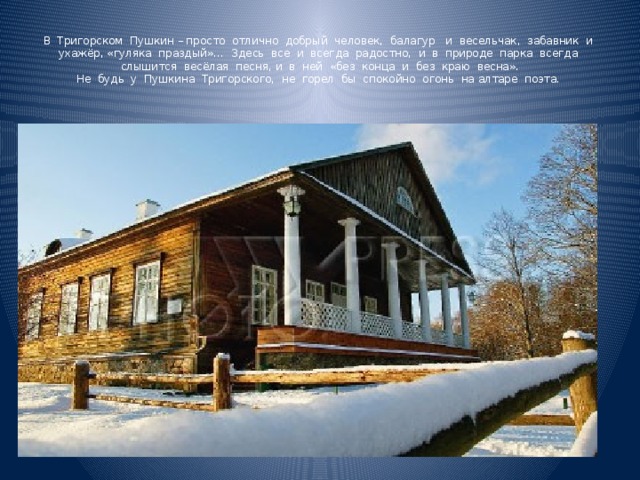

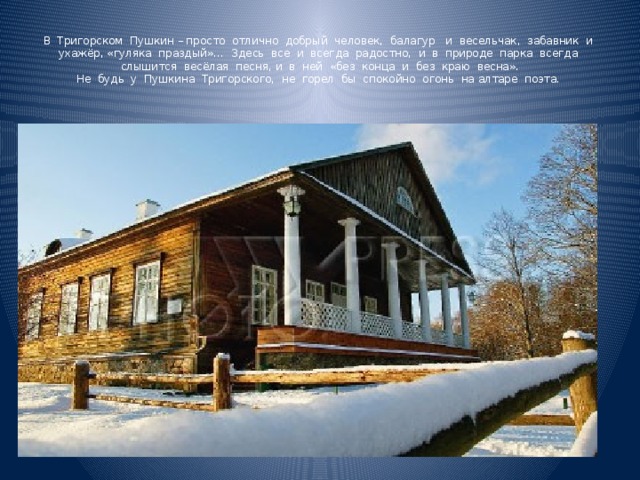

В Тригорском Пушкин – просто отлично добрый человек, балагур и весельчак, забавник и ухажёр, «гуляка праздый»… Здесь все и всегда радостно, и в природе парка всегда слышится весёлая песня, и в ней «без конца и без краю весна». Не будь у Пушкина Тригорского, не горел бы спокойно огонь на алтаре поэта.

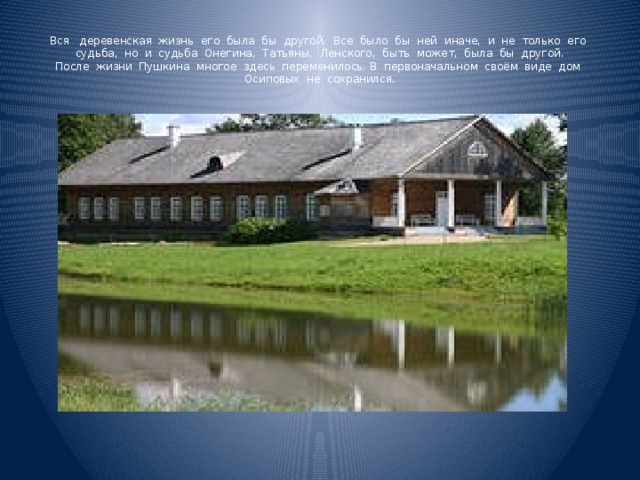

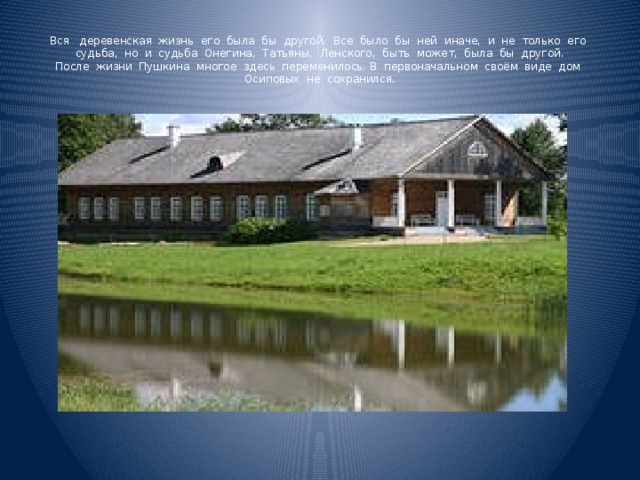

Вся деревенская жизнь его была бы другой. Все было бы ней иначе, и не только его судьба, но и судьба Онегина, Татьяны, Ленского, быть может, была бы другой. После жизни Пушкина многое здесь переменилось. В первоначальном своём виде дом Осиповых не сохранился.

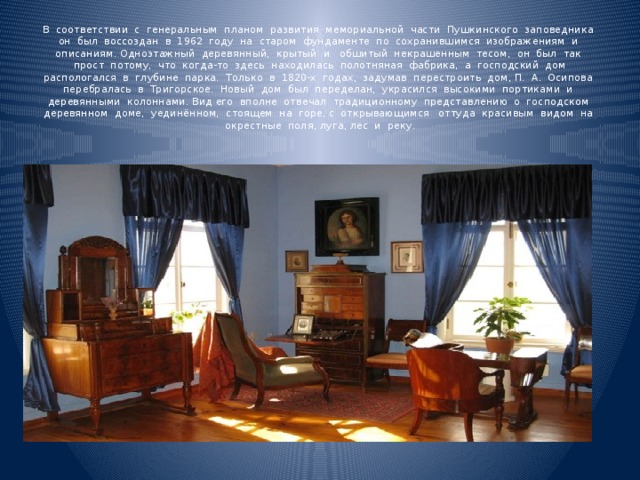

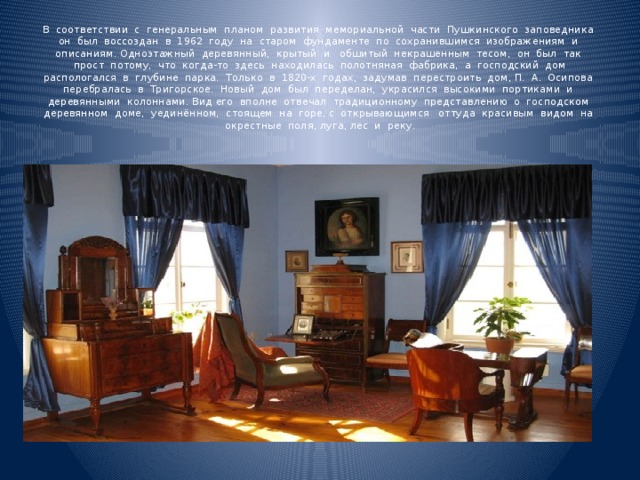

В соответствии с генеральным планом развития мемориальной части Пушкинского заповедника он был воссоздан в 1962 году на старом фундаменте по сохранившимся изображениям и описаниям. Одноэтажный деревянный, крытый и обшитый некрашенным тесом, он был так прост потому, что когда-то здесь находилась полотняная фабрика, а господский дом распологался в глубине парка. Только в 1820-х годах, задумав перестроить дом, П. А. Осипова перебралась в Тригорское. Новый дом был переделан, украсился высокими портиками и деревянными колоннами. Вид его вполне отвечал традиционному представлению о господском деревянном доме, уединённом, стоящем на горе, с открывающимся оттуда красивым видом на окрестные поля, луга, лес и реку.

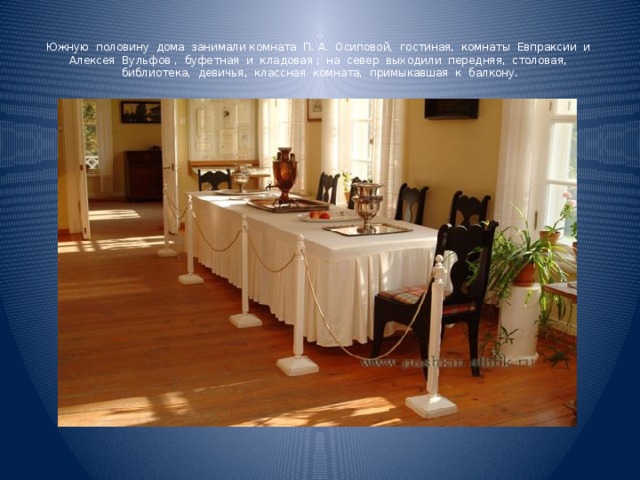

Южную половину дома занимали комната П. А. Осиповой, гостиная, комнаты Евпраксии и Алексея Вульфов , буфетная и кладовая ; на север выходили передняя, столовая, библиотека, девичья, классная комната, примыкавшая к балкону.

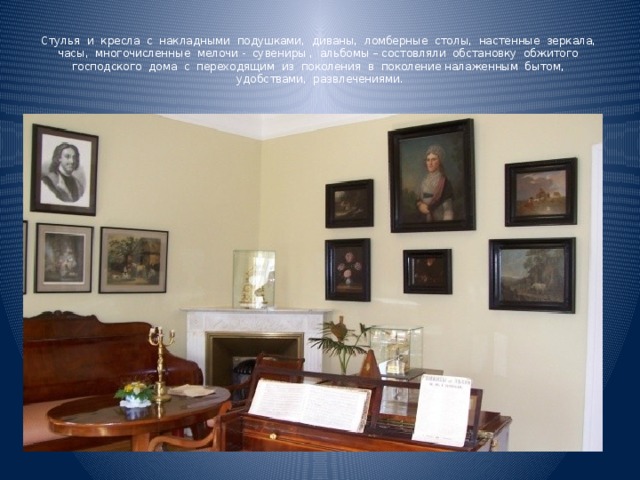

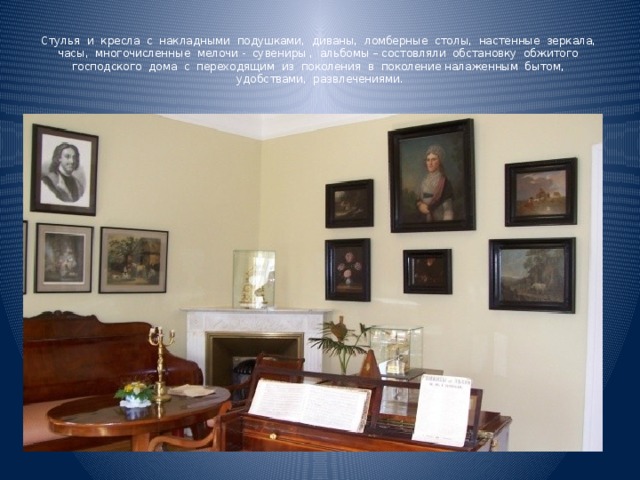

Стулья и кресла с накладными подушками, диваны, ломберные столы, настенные зеркала, часы, многочисленные мелочи - сувениры , альбомы – состовляли обстановку обжитого господского дома с переходящим из поколения в поколение налаженным бытом, удобствами, развлечениями.

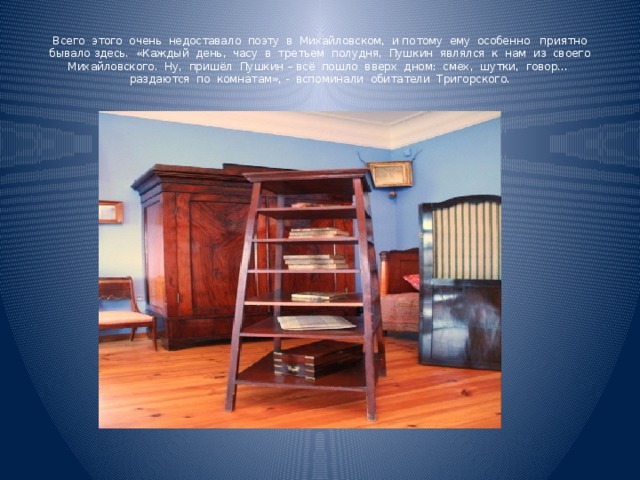

Всего этого очень недоставало поэту в Михайловском, и потому ему особенно приятно бывало здесь. «Каждый день, часу в третьем полудня, Пушкин являлся к нам из своего Михайловского. Ну, пришёл Пушкин – всё пошло вверх дном: смех, шутки, говор… раздаются по комнатам», - вспоминали обитатели Тригорского.

Это был интересный и для чисто профессиональных наблюдений поэта дом, где следят за литературой, музыкой, мечтают «в просвещенье быть с веком наравне», проходят университетский курс, делают военную карьеру, выходят в отставку, выколачивают из крестьян доход и, наконец, оседают в наследственном углу, забыв «мечтанья прежних лет», превращаясь в того деревенского сторожила, что «с ключницей бранился, в окно смотрел, да мух давил».

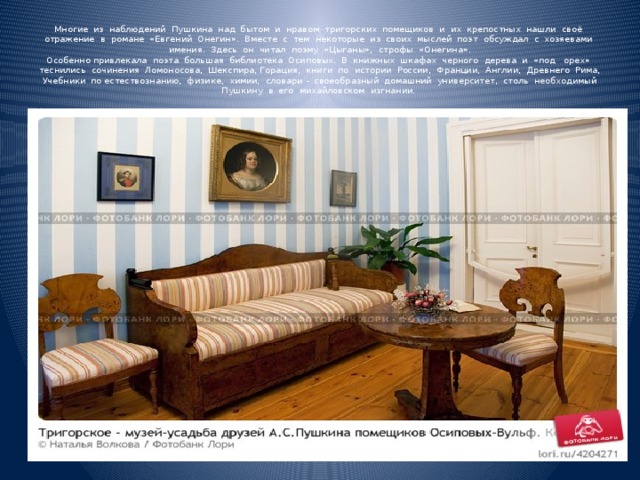

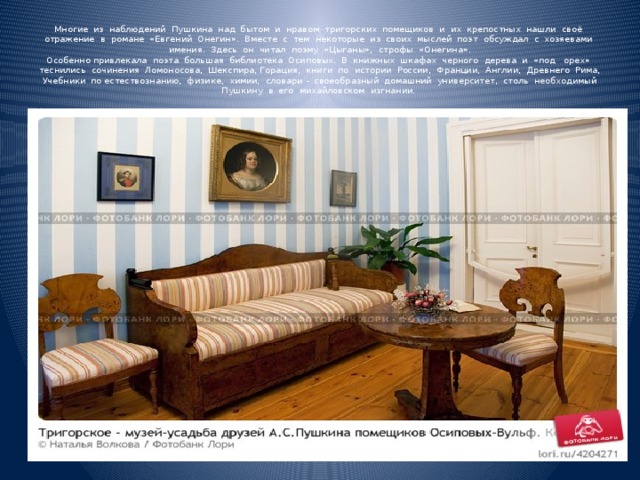

Многие из наблюдений Пушкина над бытом и нравом тригорских помещиков и их крепостных нашли своё отражение в романе «Евгений Онегин». Вместе с тем некоторые из своих мыслей поэт обсуждал с хозяевами имения. Здесь он читал поэму «Цыганы», строфы «Онегина». Особенно привлекала поэта большая библиотека Осиповых. В книжных шкафах черного дерева и «под орех» теснились сочинения Ломоносова, Шекспира, Горация, книги по истории России, Франции, Англии, Древнего Рима, Учебники по естествознанию, физике, химии, словари - своеобразный домашний университет, столь необходимый Пушкину в его михайловском изгнании.

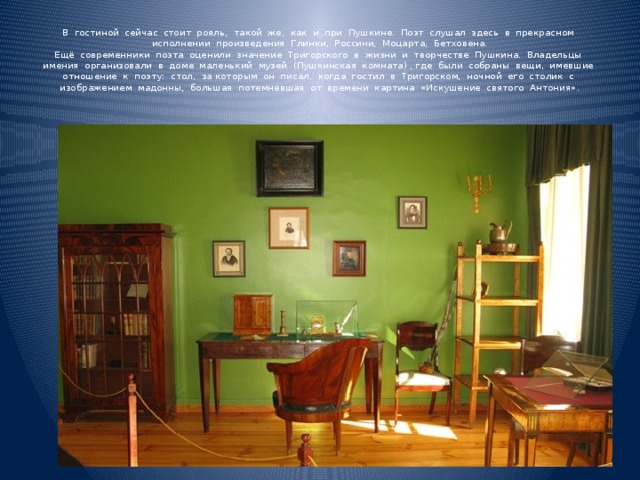

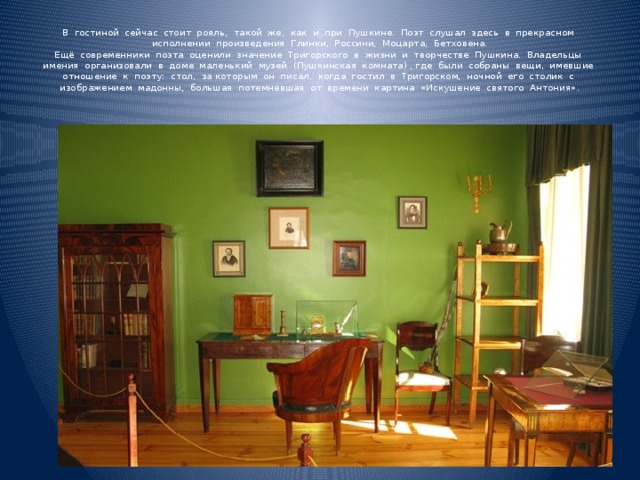

В гостиной сейчас стоит рояль, такой же, как и при Пушкине. Поэт слушал здесь в прекрасном исполнении произведения Глинки, Россини, Моцарта, Бетховена. Ещё современники поэта оценили значение Тригорского в жизни и творчестве Пушкина. Владельцы имения организовали в доме маленький музей (Пушкинская комната) , где были собраны вещи, имевшие отношение к поэту: стол, за которым он писал, когда гостил в Тригорском, ночной его столик с изображением мадонны, большая потемневшая от времени картина «Искушение святого Антония».

Из подлинных вещей, с которыми непосредственно связаны воспоминания о Пушкине, в доме-музее Тригорского хранятся рабочая шкатулка и чернильница, подаренная поэтом Е. Н. Вульф, стол, за которым он работал, кресло А. Н. Вульфа, часы. Здесь же вещи из тригорского дома, не связанные непосредственно с Пушкиным, предметы обстановки того времени, а также копии рукописей пушкинских произведений, посвящённых обитателям Тригорского, письма поэта и к поэту, другие документальные материалы.

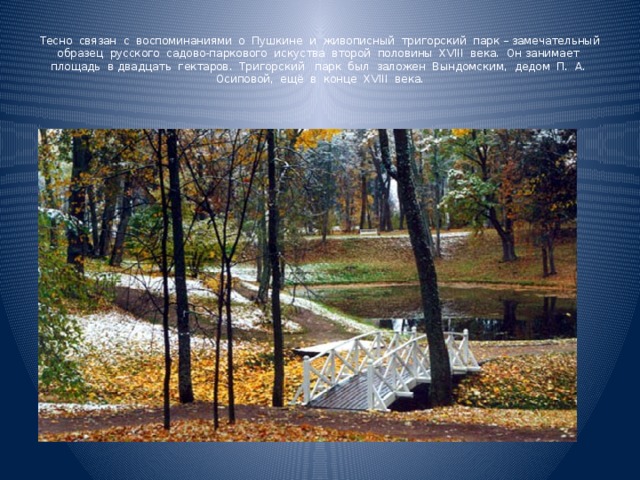

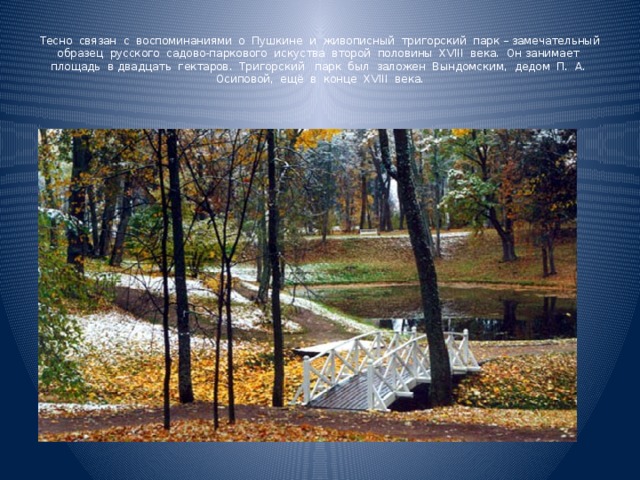

Тесно связан с воспоминаниями о Пушкине и живописный тригорский парк – замечательный образец русского садово-паркового искуства второй половины XVIII века. Он занимает площадь в двадцать гектаров. Тригорский парк был заложен Вындомским, дедом П. А. Осиповой, ещё в конце XVIII века.

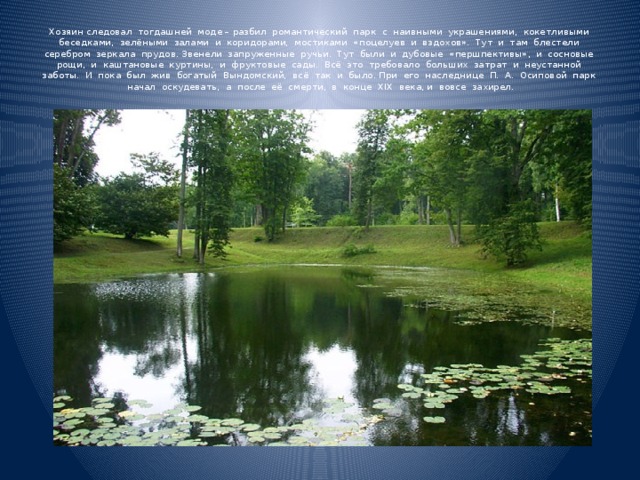

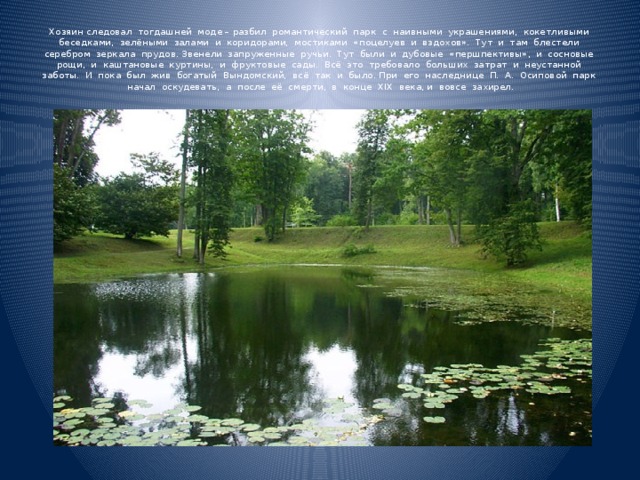

Хозяин следовал тогдашней моде – разбил романтический парк с наивными украшениями, кокетливыми беседками, зелёными залами и коридорами, мостиками «поцелуев и вздохов». Тут и там блестели серебром зеркала прудов. Звенели запруженные ручьи. Тут были и дубовые «першпективы», и сосновые рощи, и каштановые куртины, и фруктовые сады. Всё это требовало больших затрат и неустанной заботы. И пока был жив богатый Вындомский, всё так и было. При его наследнице П. А. Осиповой парк начал оскудевать, а после её смерти, в конце XIX века, и вовсе захирел.

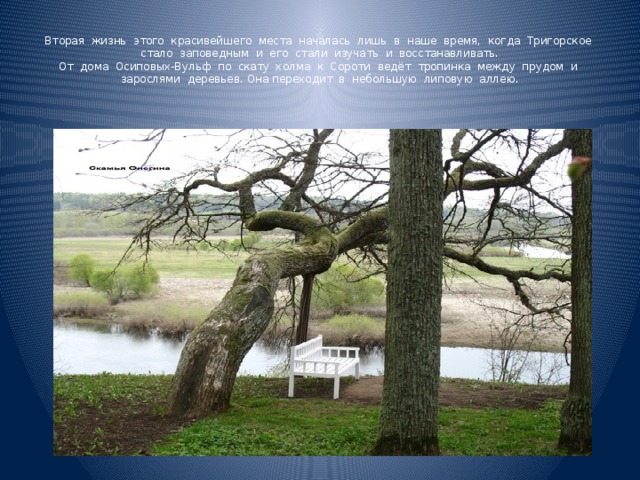

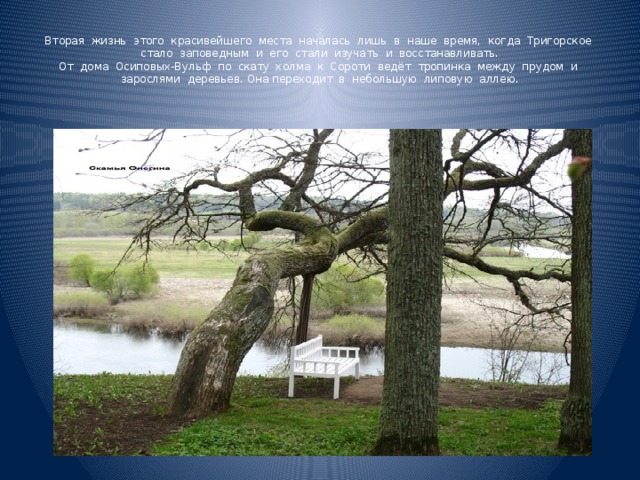

Вторая жизнь этого красивейшего места началась лишь в наше время, когда Тригорское стало заповедным и его стали изучать и восстанавливать. От дома Осиповых-Вульф по скату холма к Сороти ведёт тропинка между прудом и зарослями деревьев. Она переходит в небольшую липовую аллею.

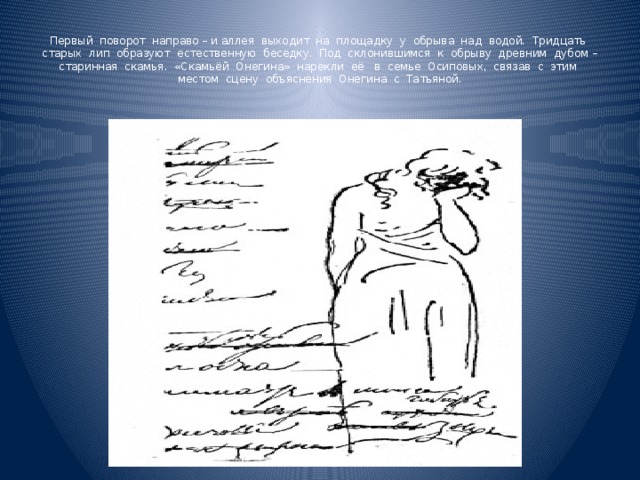

Первый поворот направо – и аллея выходит на площадку у обрыва над водой. Тридцать старых лип образуют естественную беседку. Под склонившимся к обрыву древним дубом – старинная скамья. «Скамьёй Онегина» нарекли её в семье Осиповых, связав с этим местом сцену объяснения Онегина с Татьяной.

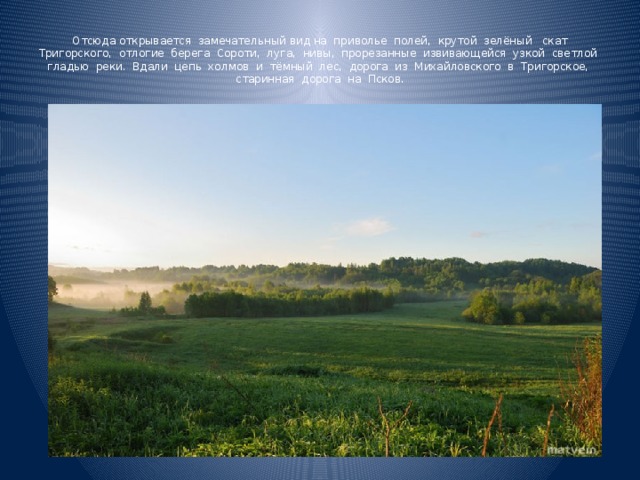

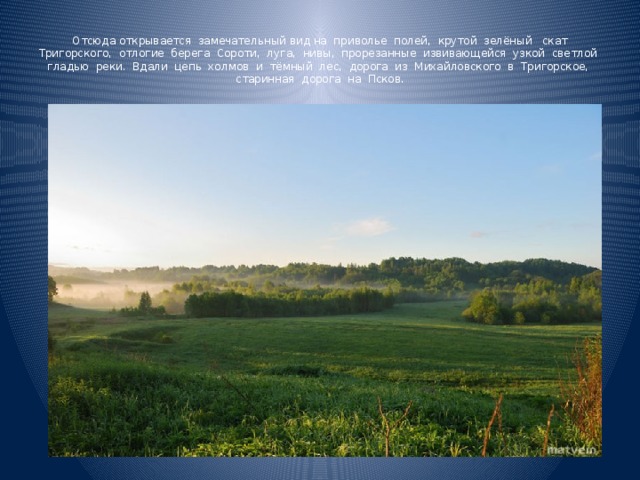

Отсюда открывается замечательный вид на приволье полей, крутой зелёный скат Тригорского, отлогие берега Сороти, луга, нивы, прорезанные извивающейся узкой светлой гладью реки. Вдали цепь холмов и тёмный лес, дорога из Михайловского в Тригорское, старинная дорога на Псков.

… И те отлогие, те нивы, Из-за которых вдалеке, На вороном аргамаке, Заморской шляпою покрытый, Спеша в Тригорское, один – Вольтер и Гете и Расин – Являлся Пушкин знаменитый…- Писал Н.М. Языков.

Алексей Вульф, близкий приятель Пушкина, вспоминал в 1866 году, что именно здесь восхищался поэт окрестностями Тригорского. Именно Тригорское, открывая Пушкину художественно законченные, характерные картины русской природы, вдохновило его на создание знаменитых описаний времён года в романе «Евгений Онегин». Неподалёку виднеется маленький домик. Это восстановленная на старом фундаменте банька, где иногда ночевал Пушкин. Особенно часто бывал он в этой баньке летом 1826 года, когда в Тригорском гостил поэт Н. М. Языков. Тут Пушкин, Языков, Вульф и Дельвиг мечтали о будущей свободной русской литературе, тут звучали их стихи, пенились бокалы «жжонки ромовой».

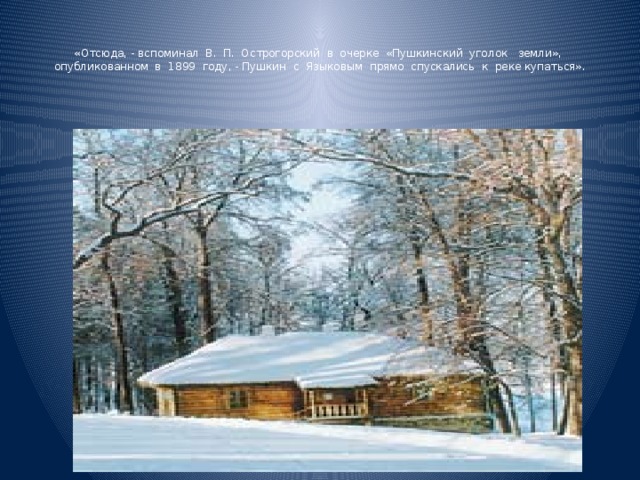

«Отсюда, - вспоминал В. П. Острогорский в очерке «Пушкинский уголок земли», опубликованном в 1899 году, - Пушкин с Языковым прямо спускались к реке купаться».

Туда, туда, друзья мои! На скат горы, на брег зелёный, Где дремлют Сороти студёной Гостеприимные струи; Где под кустарником тенистым Дугою выдалась она По глади вогнутого дна, Песком усыпанной сребристым. Одежду прочь! Перед челом Протянем руки удалые И бух! – блистательным дождём Взлетают брызги водяные.

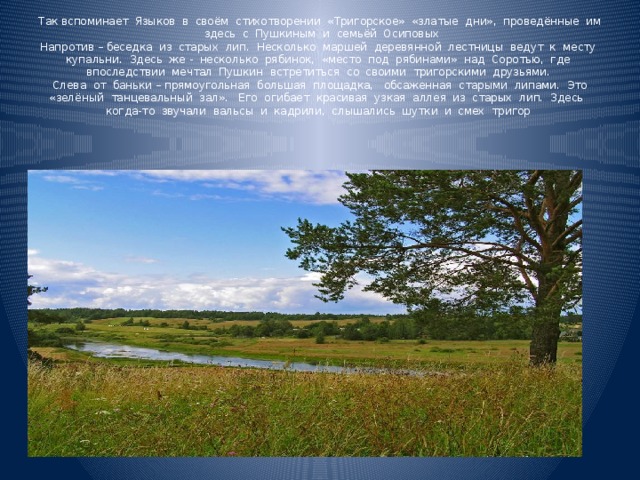

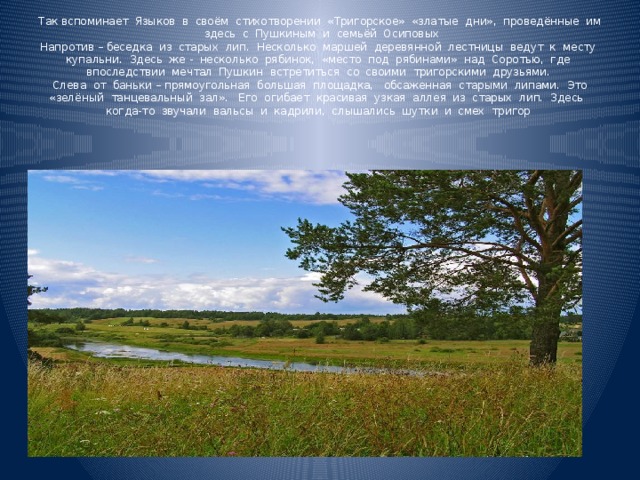

Так вспоминает Языков в своём стихотворении «Тригорское» «златые дни», проведённые им здесь с Пушкиным и семьёй Осиповых Напротив – беседка из старых лип. Несколько маршей деревянной лестницы ведут к месту купальни. Здесь же - несколько рябинок, «место под рябинами» над Соротью, где впоследствии мечтал Пушкин встретиться со своими тригорскими друзьями. Слева от баньки – прямоугольная большая площадка, обсаженная старыми липами. Это «зелёный танцевальный зал». Его огибает красивая узкая аллея из старых лип. Здесь когда-то звучали вальсы и кадрили, слышались шутки и смех тригор

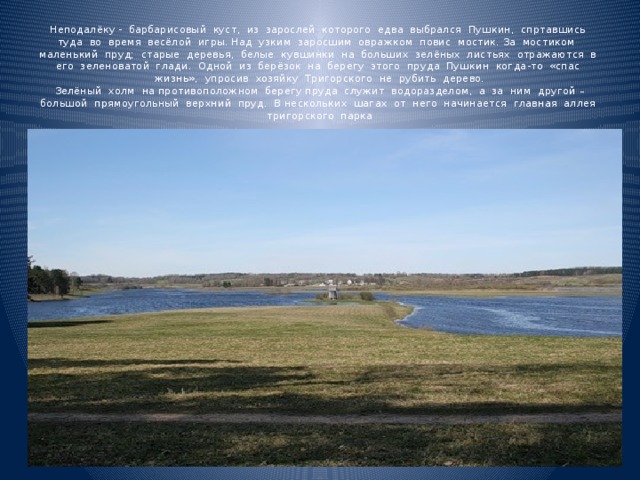

Неподалёку - барбарисовый куст, из зарослей которого едва выбрался Пушкин, спртавшись туда во время весёлой игры. Над узким заросшим овражком повис мостик. За мостиком маленький пруд; старые деревья, белые кувшинки на больших зелёных листьях отражаются в его зеленоватой глади. Одной из берёзок на берегу этого пруда Пушкин когда-то «спас жизнь», упросив хозяйку Тригорского не рубить дерево. Зелёный холм на противоположном берегу пруда служит водоразделом, а за ним другой – большой прямоугольный верхний пруд. В нескольких шагах от него начинается главная аллея тригорского парка

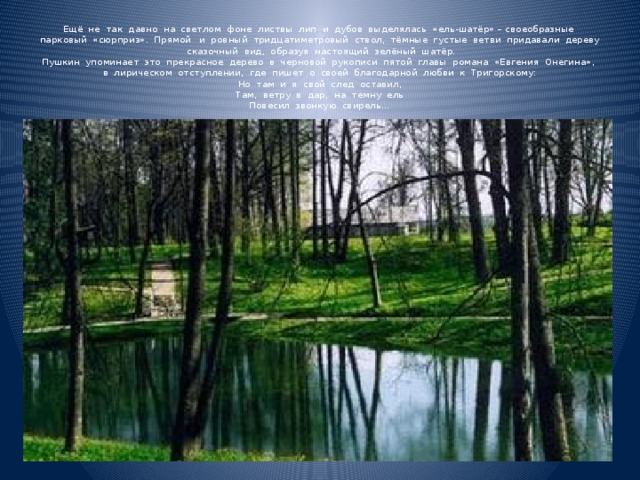

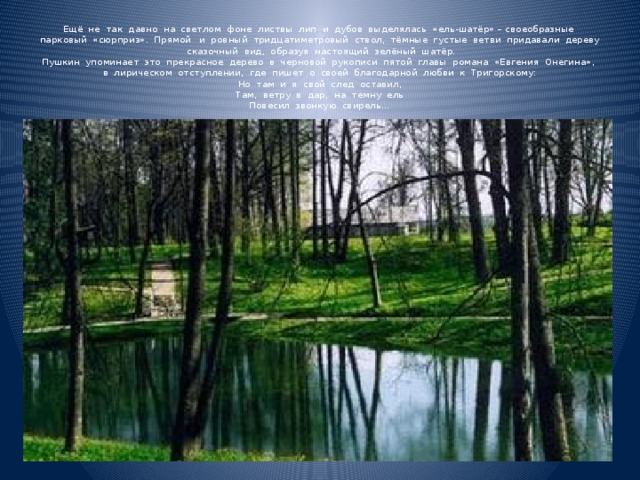

Ещё не так давно на светлом фоне листвы лип и дубов выделялась «ель-шатёр» – своеобразные парковый «сюрприз». Прямой и ровный тридцатиметровый ствол, тёмные густые ветви придавали дереву сказочный вид, образуя настоящий зелёный шатёр. Пушкин упоминает это прекрасное дерево в черновой рукописи пятой главы романа «Евгения Онегина», в лирическом отступлении, где пишет о своей благодарной любви к Тригорскому: Но там и я свой след оставил, Там, ветру в дар, на темну ель Повесил звонкую свирель…

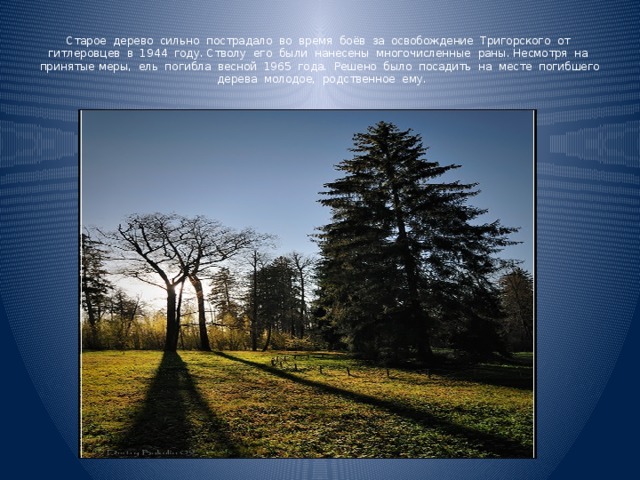

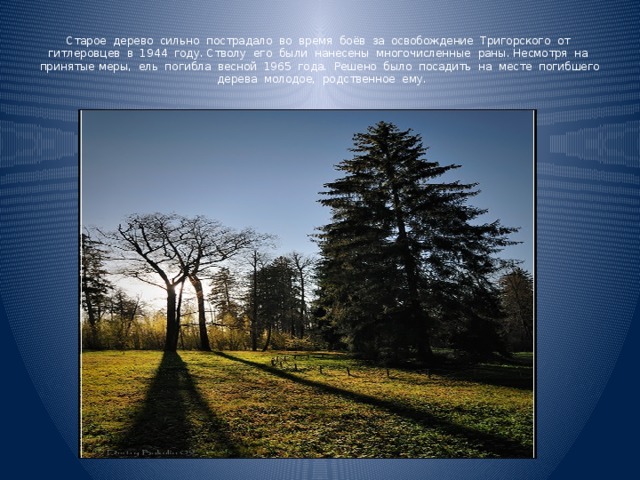

Старое дерево сильно пострадало во время боёв за освобождение Тригорского от гитлеровцев в 1944 году. Стволу его были нанесены многочисленные раны. Несмотря на принятые меры, ель погибла весной 1965 года. Решено было посадить на месте погибшего дерева молодое, родственное ему.

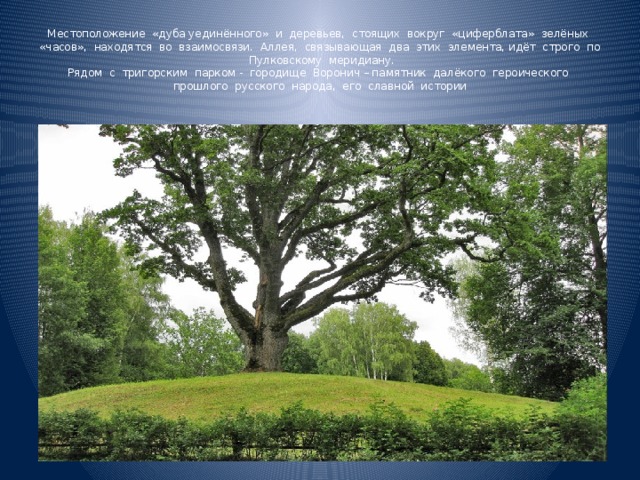

Саженец был взят рядом, в нескольких шагах от старой ели, где растут дети и внуки её, а около корней их - совсем молодая зелёная семья правнуков и праправнуков. Рядом с «елью-шатром» - зелёные «солнечные часы» Тригорского. От часов аллея ведёт к воспетому Пушкиным величавому трёхсотлетнему дубу, одиноко стоящему на насыпной горке.

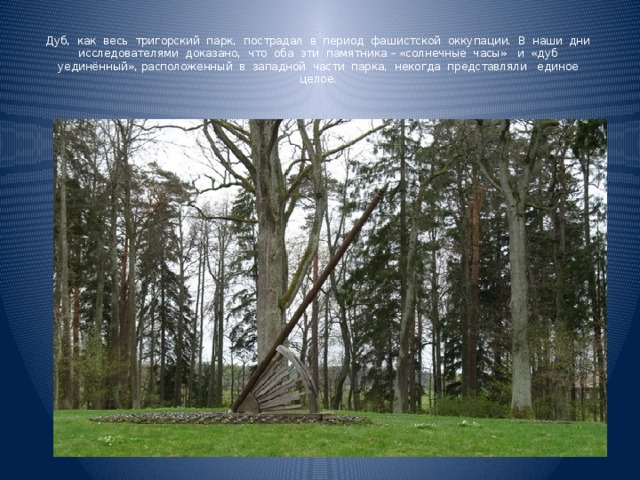

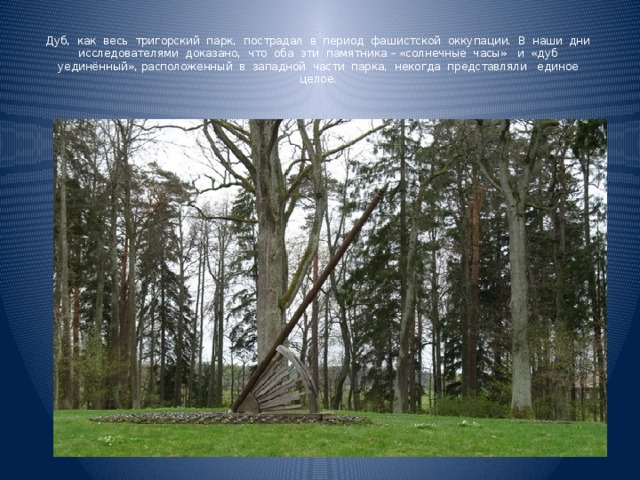

Дуб, как весь тригорский парк, пострадал в период фашистской оккупации. В наши дни исследователями доказано, что оба эти памятника – «солнечные часы» и «дуб уединённый», расположенный в западной части парка, некогда представляли единое целое.

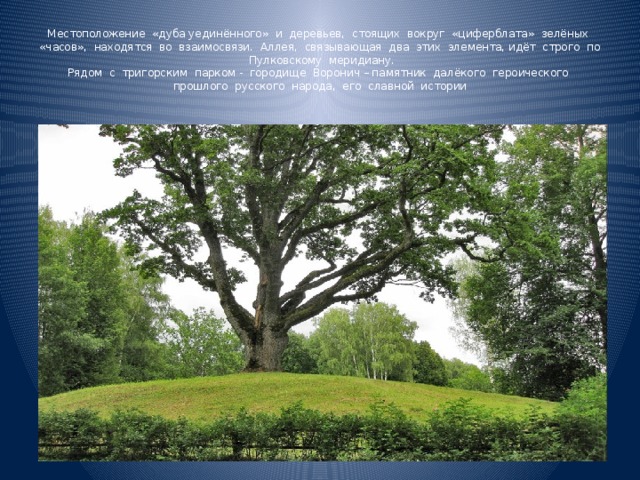

Местоположение «дуба уединённого» и деревьев, стоящих вокруг «циферблата» зелёных «часов», находятся во взаимосвязи. Аллея, связывающая два этих элемента, идёт строго по Пулковскому меридиану. Рядом с тригорским парком - городище Воронич – памятник далёкого героического прошлого русского народа, его славной истории

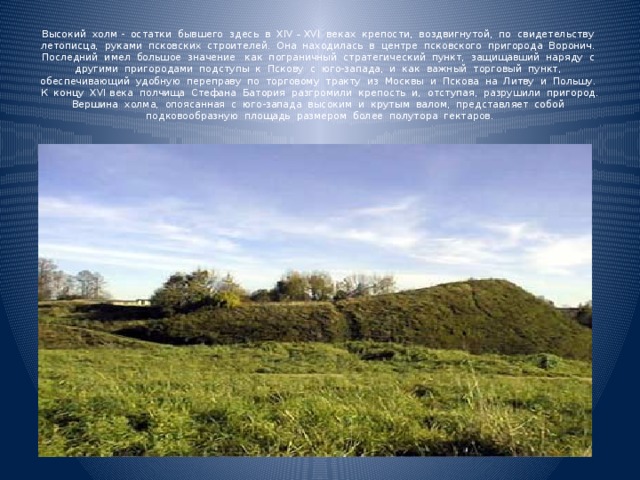

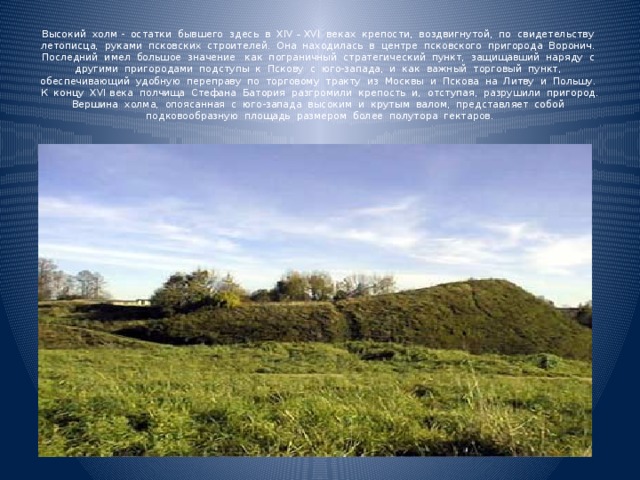

Высокий холм - остатки бывшего здесь в XIV – XVI веках крепости, воздвигнутой, по свидетельству летописца, руками псковских строителей. Она находилась в центре псковского пригорода Воронич. Последний имел большое значение как пограничный стратегический пункт, защищавший наряду с другими пригородами подступы к Пскову с юго-запада, и как важный торговый пункт, обеспечивающий удобную переправу по торговому тракту из Москвы и Пскова на Литву и Польшу. К концу XVI века полчища Стефана Батория разгромили крепость и, отступая, разрушили пригород. Вершина холма, опоясанная с юго-запада высоким и крутым валом, представляет собой подковообразную площадь размером более полутора гектаров.

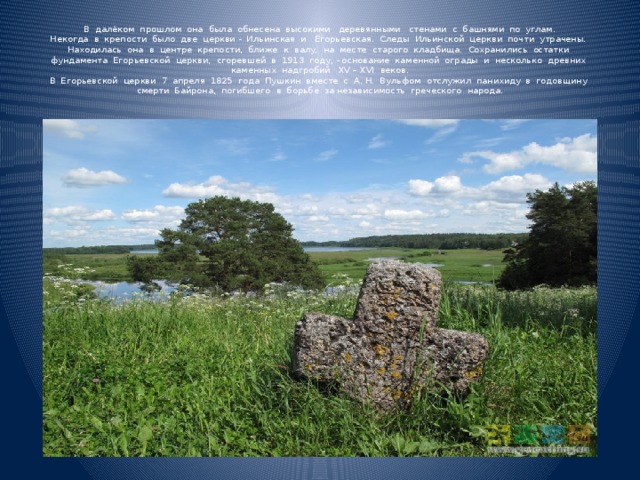

В далёком прошлом она была обнесена высокими деревянными стенами с башнями по углам. Некогда в крепости было две церкви - Ильинская и Егорьевская. Следы Ильинской церкви почти утрачены. Находилась она в центре крепости, ближе к валу, на месте старого кладбища. Сохранились остатки фундамента Егорьевской церкви, сгоревшей в 1913 году, - основание каменной ограды и несколько древних каменных надгробий XV – XVI веков. В Егорьевской церкви 7 апреля 1825 года Пушкин вместе с А. Н. Вульфом отслужил панихиду в годовщину смерти Байрона, погибшего в борьбе за независимость греческого народа.

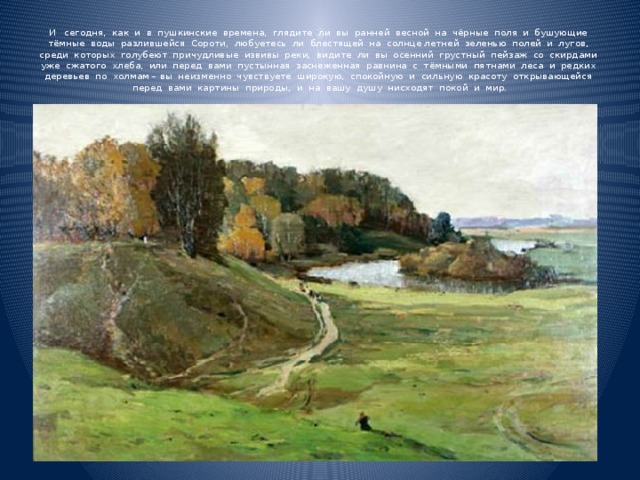

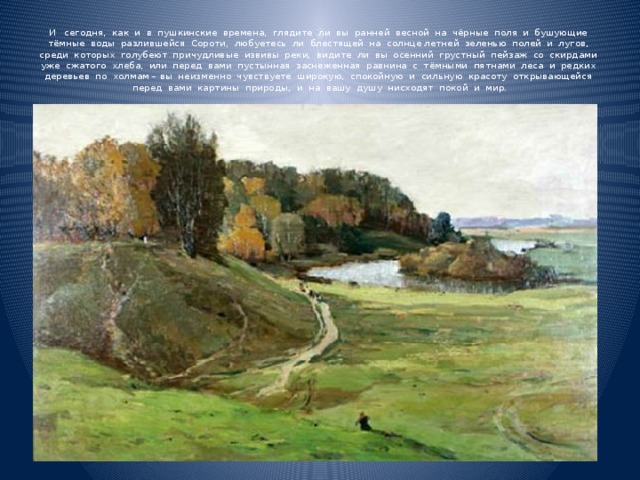

И сегодня, как и в пушкинские времена, глядите ли вы ранней весной на чёрные поля и бушующие тёмные воды разлившейся Сороти, любуетесь ли блестящей на солнце летней зеленью полей и лугов, среди которых голубеют причудливые извивы реки, видите ли вы осенний грустный пейзаж со скирдами уже сжатого хлеба, или перед вами пустынная заснеженная равнина с тёмными пятнами леса и редких деревьев по холмам – вы неизменно чувствуете широкую, спокойную и сильную красоту открывающейся перед вами картины природы, и на вашу душу нисходят покой и мир.

За страницами учебника. Литература....

Русская литература 5 класс ФГОС

Русская литература 9 класс ФГОС

Русская литература 6 класс ФГОС

Электронная тетрадь по русской...

Русская литература 7 класс ФГОС

Великие русские писатели и поэты

Электронная тетрадь по русской...

© 2019, Коротких Светлана Сергеевна 509 8

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Похожие файлы