Содержание

Введение……………………………………………………………………….3

Глава 1. Понятие и источники правового нигилизма и идеализма

1.1. Понятие и формы правового нигилизма………………………5

1.2. Источники и причины правового нигилизма…………………7

1.3. Правовой идеализм и его причины……………………………11

Глава 2. Влияние правового идеализма и нигилизма на общество

2.1. Формы и соотношение правового нигилизма и правового идеализма…………………………………………………………………………………14

2.2. Влияние правового нигилизма и правового идеализма на правовой мир личности и систему общественных отношений…………………………21

2.3. Проблема распространения правового нигилизма в Российской Федерации и пути борьбы с ним…………………………………………………..22

Заключение……………………………………………………………………31

Литература ……………………………………………………………………33

Введение

Право как социальное явление вызывает то или иное отношение к нему людей, которое может быть положительным (человек понимает необходимость и ценность права) или отрицательным (человек считает право бесполезным и ненужным). Ясно и то, что процесс воплощения права в жизнь есть обычно осознанная, волевая деятельность людей.

Но следует обратить внимание на то обстоятельство, что очень часто энергия субъектов права помимо их воли наталкивается на сложнопреодолимое препятствие, которое в той или иной форме распространено в нашем обществе. Это и правовое невежество, не позволяющее гражданам в полной мере распорядиться предоставленными законом возможностями, и неумение, а подчас и нежелание, отстаивать свои права и, хуже того, нежелание считаться с правами и законными интересами других лиц; многочисленные факты злоупотребления правом не только должностными лицами, но и гражданами и их объединениями. А также правовая необязательность должностных лиц, циничное попрание закона экстремистами, оборачивающееся человеческими жертвами, массовым ущемлением прав и законных интересов людей, дестабилизацией в обществе и многое другое, что так или иначе охватывается содержанием правового нигилизма.

Получивший широкое распространение правовой нигилизм - это серьезная помеха созданию правового государства, он обесточивает реальную силу права, его активную роль в обществе. Так, отвергая идею господства права, он тем самым отрицает и саму возможность существования правового государства.

Значит, без преодоления правового нигилизма задача создания правового государства практически неосуществима. Таким образом, для преодоления правового нигилизма следует выявить его основы, обратить серьезное внимание на уроки нашей истории, с моментов зарождения правового нигилизма, и узнать, почему же это явление столь распространено, и по сегодняшний день его распространение никем и ничем не остановлено. Этот вопрос был актуален во все времена, но теперь его острота достигла своего предела - с развитием рыночных отношений в России и с обновлением правовой системы, юридический нигилизм процветает, как никогда.

Объектом данной работы является правовой нигилизм и идеализм.

Предмет - различные формы правового нигилизма и идеализма, их источники, проблема распространения правового нигилизма в РФ, а также методы борьбы с ним.

Целью настоящей работы является изучение правового нигилизма и идеализма, как социального явления и пути преодоления правового нигилизма.

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи:

1. Дать основные понятия по вопросу правового нигилизма.

2. Раскрыть его формы и изучить источники.

3. Рассмотреть пути борьбы с правовым нигилизмом.

В данной работе проблема рассматривается с нескольких позиций. Вначале будет рассмотрено, что такое нигилизм вообще и правовой нигилизм в частности, как он трактовался в различные времена, на различных этапах отечественной истории государства и права, как он связан с таким центральным понятием теории права, как правосознание.

Затем будет затронут исторический аспект проблемы, - генезис и развитие правового нигилизма и идеализма. После этого следует рассмотреть основные источники и формы правового нигилизма и идеализма. И в заключение будут рассмотрена проблема распространения правового нигилизма в России и предложены методы профилактики данного явления. В процессе написания работы использовались различные источники - как общетеоретические труды по юриспруденции (учебники по теории государства и права, под редакцией Н. И. Матузова, А. В. Малько), так и специальная литература в этой области. Использовались произведения известных русских и зарубежных деятелей политико-правовой мысли и литературы. Эта тема широко раскрыта в работах И.С. Тургенева, Н. Лескова, А.Р. Писемского, а также в трудах Л.Н. Толстого.

Работа состоит из Введения, двух Глав, Заключения и Списка использованной литературы.

Глава 1. Понятие и источники правового нигилизма и идеализма

1.1. Понятие и формы правового нигилизма

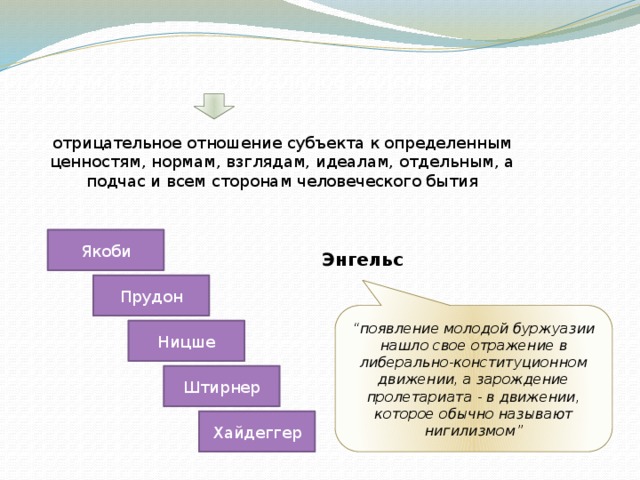

Нигилизм (от лат. Nihil - ничто, ничего) - это отрицание исторических и культурных ценностей, моральных и нравственных норм и устоев общества. Нигилизм получил наибольшее распространение в центральных произведениях известных русских писателей. На склоне лет Л.Н. Толстой в «Письме студенту о праве» высказался предельно кратко, назвав право «гадким обманом»1. Закон и совесть для писателя - понятия альтернативные и даже полярные. Писатель говорил, что жить нужно не по закону, а по совести». Что достаточно близко по своему смыслу с утверждением П.Л. Лаврова, что «замена честности законностью есть явление антипрогрессивное»2.

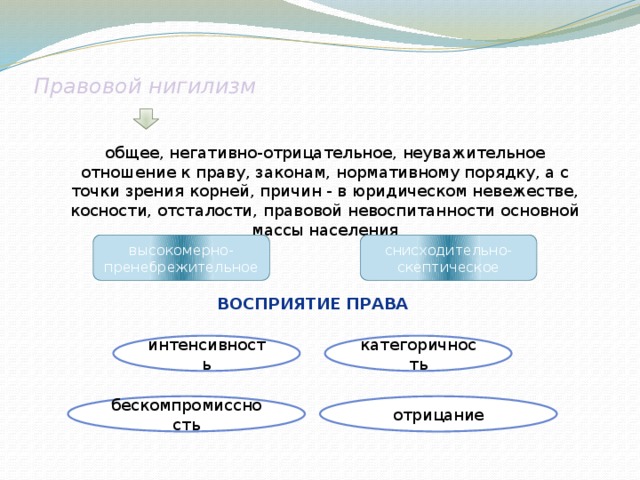

Правовой нигилизм - это направление общественно-правовой жизни, отрицающее социальную ценность права и считающее его наименее совершенным способом регулирования общественных отношений.

Рассматривая понятие правового нигилизма, нужно обратиться к истории самого права. Еще на Древнем Востоке и в античных государствах (Греция и Рим) основополагающими проблемами общества были проблемы государства и права. Переход от первобытнообщинного строя к раннеклассовому обществу и политической форме организации общественной жизни сопровождался процессом социальной дифференциации населения и усилением борьбы между различными слоями общества, в этих условиях огромное значение в регулировании общественной жизни отводилась законам.

Для определения природы правового нигилизма необходимо уяснить понятие «правосознания». Правосознание - это совокупность взглядов, идей, выражающих отношение людей, социальных групп, классов к праву, законности, правосудию, их представление о том, что является правомерным или неправомерным. Концентрированным выражением правосознания как формы общественного сознания является правовая идеология - система правовых взглядов, основывающаяся на определенных социальных и научных позициях.

Правосознание представляет собой основу и органическую составную часть правовой жизни организованного в государстве общества. Оно есть отражение права в сознании общества, социальной группы, личности. Наконец, функционирование права, его применение и соблюдение зависят от уровня правосознания. Рассматривая правосознание, обычно говорят о правовой идеологии и правовой психологии.

Правовой нигилизм может быть определен как состояние общественного сознания, для которого характерны:

1) юридическая некомпетентность;

2) негативная оценка права;

3) распространенность стереотипов неправового и противоправного поведения.

Правовой нигилизм по сути есть правовое отчуждение; происходит отторжение права, общество стремится обойтись без него.

В европейской правовой традиции в наиболее общем виде различают два типа правопонимания: юридический позитивизм и естественно-правовую школу. Сторонники первого направления видят в праве систему реально действующих правил поведения людей или принудительный порядок общественных отношений3.

Способы, формы создания, действия и обеспечения правопорядка могут быть различны. Так, в легистском позитивизме право сводится к совокупности норм, содержащихся в законах и иных нормативных актах, исходящих от государства и защищаемых от нарушения его властью. Социологический позитивизм отождествляет право с фактически сложившимися общественными отношениями, так как далеко не все законодательные предписания воплощаются в реальный правопорядок. Приверженцы психологической теории ищут право в мире человеческой психики и определяют его как императивно-атрибутивные переживания людей. Таким образом, принудительность правопорядка признается производной либо от государства, либо от общества, либо от человека, но в любом случае она остается его единственным отличительным признаком. Позитивизм неизменно уклоняется от субстанционально-ценностного обоснования действующего правопорядка, полагая такую задачу ненаучной.

Естественно-правовая школа, в противоположность позитивизму, стремится дать содержательное обоснование устанавливаемого правом порядка, то есть найти некое надпозитивное право, выступающее по отношению к праву позитивному в качестве критерия его правовой (или неправовой) оценки и оправдания. В общем виде предполагается, что порядок должен быть «хорошим» и «справедливым». По И.Канту право выступает «совокупностью условий, позволяющих совместить произвол (свободу) одного лица с произволом (свободой) другого с точки зрения всеобщего закона свободы»4.

Предпринятый экскурс в теорию правопонимания потребовался для того, чтобы обосновать существование по меньшей мере трех «юридических нигилизмов»: легистского, социологического и собственно правового.

1.2. Источники и причины правового нигилизма

Где же источники правового нигилизма? Их немало: это и несовершенство самих законов, и «околоправовая» деятельность правоохранительных органов, и собственно противоправные установки поведения самих граждан.

Одна из главных причин правового нигилизма кроется собственно в самих законах - в их несовершенстве и противоречивости.

В самом деле, состояние нынешнего законодательства во многом оставляет желать лучшего - законы переполнены, так называемыми, «мертвыми нормами» - то есть положениями, которые не действуют в реальной действительности из-за слаборазвитых механизмов их реализации. Несовершенство законодательства наиболее ярко проявляется в сфере гражданского и арбитражного процесса.

Например, противоречие в законах на уровне федерации. Федеральные конституционные и просто федеральные законы обладают, как известно, высшей юридической силой (после международных договоров и Конституции) и остальные нормативные акты должны им соответствовать. Ситуация осложняется тем, что есть еще и огромное количество подзаконных нормативных актов. Поэтому, как справедливо отмечает Н.И. Матузов: «не приходится удивляться тому обстоятельству, что многие подзаконные нормативно-правовые акты часто становятся надзаконными»5, иными словами в данные акты вносятся заведомо противоречащие федеральному закону нормы. Даже суды, которые по сути дела должны осуществлять защиту прав и интересов граждан зачастую усугубляют и без того серьезную путаницу в праве. То есть по сути дела судебный прецедент у нас существует, так как, если нижестоящие суды осмелятся не выполнить указания вышестоящего, то их решение будет все равно отменено в порядке надзора.

Теперь следует рассмотреть Основной закон нашей страны - Конституцию 1993 года. Как известно, она обладает высшей юридической силой и все остальные нормативные акты должны ей соответствовать. Однако, как справедливо отмечает А.В. Малько, наша Конституция вроде бы принятая путем всенародного голосования, на самом деле обладает минимальной легитимностью6.

В соответствии с Конституцией все субъекты Российской Федерации равны, на деле получается совсем другое – наиболее агрессивно относятся к федеральному центру национальные образования – республики, которых в нашем государстве 21.

Руководство этих субъектов все время пытается получить как можно больше властных полномочий.

_____________________________________________________

5 Матузов Н.И. Правовой нигилизм и правовой идеализм //Правоведение, 2006.- №2.- С.54.

6 Малько А.В. Об ограничении прав и свобод человека и гражданина в проекте Конституции РФ // Госудаpство и право, 1993.- N 3. – С.54

Разумеется, что в такой ситуации противоречия федеральных и региональных законов просто неизбежны. Во всех данных республиках действуют свои конституции, что, в общем-то, вполне законно, но большинство положений данных Конституций существенно противоречит статьям Конституции Российской Федерации.

Таким образом, законы во многом несовершенны. Но дело не только в этом. Даже идеальный с точки зрения юридической техники закон не будет работать без действенного, отлаженного механизма его реализации.

Ведь написать идеальную правовую норму намного легче, чем воплотить её в жизнь: моментально на пути её реализации возникнут сотни препятствий, в том числе и пресловутый правовой нигилизм.

Следующим по важности источником и причиной правового нигилизма можно выделить явные нарушения закона, то есть преступления. Их совершение лежит на совести сформировавшегося за последние годы особо злостного криминала - это и одиночки и организованная преступность. Поделив сферы влияния, преступный мир стал рваться во власть, используя при этом коррумпированных чиновников. Организованная преступность приобрела масштабы национального бедствия.

Все выше сказанное логично связанно с деятельностью правоохранительных органов, вернее, с той деформацией, которая в этой деятельности присутствует. Эта деформация, по всей видимости, довольно серьезна - иначе как можно объяснить все ухудшающуюся криминогенную обстановку, хотя число сотрудников внутренних дел растет, начать нужно с признания того факта, что большинство ресурсов органов направлено на поимку мелких преступников.

Говоря же об обвинениях рядовых граждан необходимо признать, что органы дознания и предварительного следствия часто отходят от требований закона и пользуются недозволенными приемами и средствами для получения нужных показаний подозреваемого или обвиняемого им свидетеля. Часто дознаватели получают признание из человека путем психического или физического насилия. К сожалению, реальных механизмов и способов по выявлению и наказанию подобных действий пока нет. Главной же остается борьба с организованной преступностью, которая находится на весьма низком уровне. Все эти факторы приводят к тому, что правоохранительные органы все больше удаляются в своей деятельности от преступности организованной в сторону более мелкой. И все это есть правовой нигилизм и самих сотрудников и окружающих, которые видят всю беспомощность правоохранительных органов и коррупцию и все больше разочаровываются в возможности установления в нашей стране правового порядка.

Очень близко к этим двум причинам правового нигилизма стоит и такой его источник, как нарушение основных конституционных прав и свобод человека и гражданина. Это и право на жизнь, и право на собственность, это личная и половая неприкосновенность и так далее.

При нарушении этих основополагающих прав и свобод, тем более, если преступники не будут пойманы и справедливо наказаны, у потерпевшего возникает вполне естественное чувство недоверия к закону и государству, которые не смогли его защитить. И может возникнуть также и чувство вседозволенности и отсюда всего один шаг до преступления.

В качестве следующего источника правового нигилизма можно выделить несовершенство нашего государственного аппарата и всей системы управления. бюрократизм (бюрократия в переводе с латинского - власть канцелярий). Часто чиновники весьма и весьма вольно трактуют закон, иногда попросту нарушают его, и поступают по собственному усмотрению. Среди чиновников процветает взяточничество и коррупция - именно в этой среде организованная преступность находит благодатную почву для внедрения во власть.

Выше приводились важнейшие источники, «первопричины» генезиса и развития правового нигилизма в нашей стране. Еще в качестве одной причины этого явления можно назвать образ мыслей, менталитет русского народа. Прав был Аксаков, когда говорил, что «дух закона» чужд русскому народу. Также А.И.Герцену принадлежит высказывание: «Русский, какого бы звания он ни был, обходит и нарушает закон всюду, где это можно сделать безнаказанно; и совершенно так же поступает правительство».

Наша нация привыкла жить по церковным заповедям, ей свойственна соборность и патриархальность. Образ мыслей нашего народа, думается, сыграл не последнюю роль в формировании такого феномена, как правовой нигилизм.

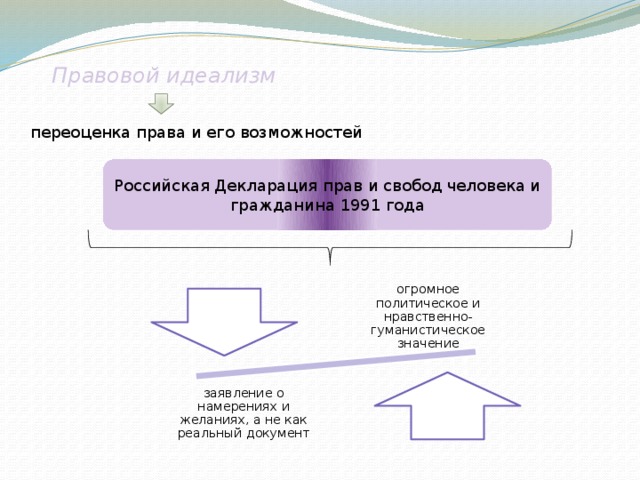

1.3. Правовой идеализм и его причины

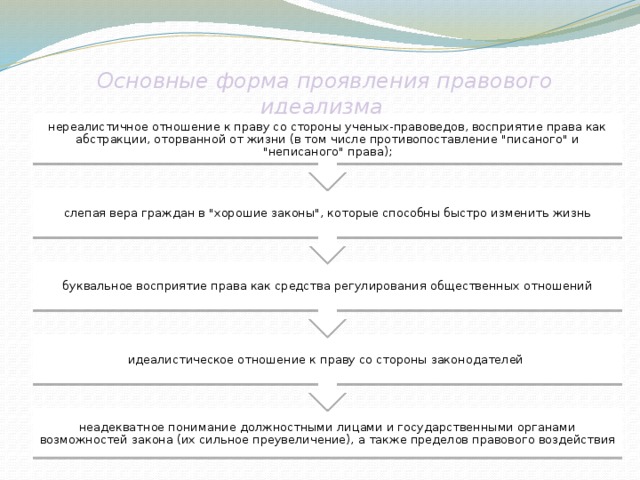

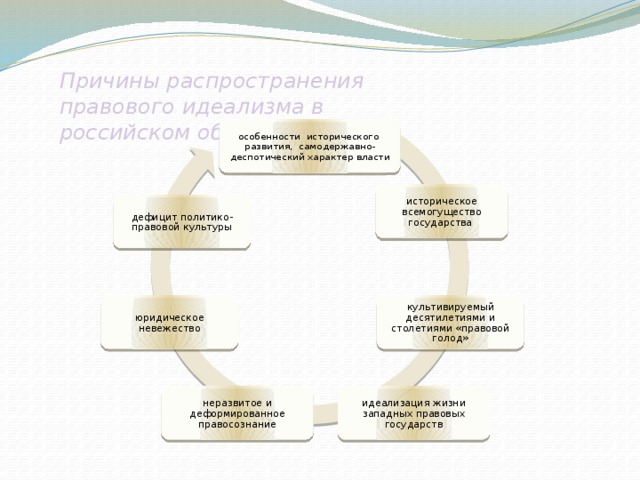

Если правовой нигилизм означает недооценку права, то правовой идеализм- переоценку права. Оба эти явления питаются одними корнями - юридическим невежеством, неразвитым и деформированным правосознанием, дефицитом политико-правовой культуры.

Хотя внешне правовой идеализм менее заметен, не так бросается в глаза (во всяком случае, о нем почти не говорят, он не «на слуху»), явление это причиняет такой же вред государству, обществу, как и правовой нигилизм. Он крайне деструктивен по своим последствиям. Осознается это, как правило, «потом», когда итог становится очевиден. Вот почему, борясь с правовым нигилизмом, не следует впадать в другую крайность - правовой фетишизм, волюнтаризм, идеализм.

Закон, как известно, есть официальное признание факта, и не более того. Он лишь оформляет, «протоколирует» реально сложившиеся отношения. Как ни избиты у нас слова классиков о том, что право не может быть выше, чем экономический строй и обусловленное им культурное развитие общества, они верны, так как проверены практикой.

Распространению юридического идеализма способствовало и то, что у нас долгое время преобладал чисто прагматический подход к праву (орудие, инструмент, средство, рычаг и т.д.). В соответствии с этим на право взваливали «неподъемный груз», возлагались слишком большие надежды, которые в дальнейшем не оправдались. Правовой скептицизм особенно усилился в последние годы, когда общество отчетливо осознало, что многие законы, принятые в период реформ, оказались малоэффективными и не привели к достижению желаемые целей, а некоторые дали отрицательный результат.

Инерция политического и правового идеализма идет еще от старых коммунистических времен, когда господствовал своего рода культ всевозможных планов, решений и постановлений «исторических», «судьбоносных», «эпохальных». О дальнейшем развитии, усилении, укреплении, повышении чего-либо... Насаждалась безоглядная вера в их магическую силу. И все они, как правило, переводились на язык законов, которые из-за этого сильно напоминали партийные резолюции.

Время от времени стране, населению демонстрируется высочайший гнев по поводу разгула преступности и коррупции, объявляются «беспощадная война», «бой», «фронтальное наступление» и т.д., но подлинной политической воли, судя по всему, не проявляется, а главное - отсутствует материальная основа для таких мер. Как говорится, много шума и ...ничего. Последние события, связанные с обвинениями в коррупции в высших эшелонах власти и банковско-финансовой системе, повисли в воздухе.

Поэтому уповать в борьбе с указанным злом только на закон или кадровые перемещения, доклады, призывы, штабы, комиссии - значит заранее обрекать проблему на тупиковое состояние. Именно так и происходит.

Правовой нигилизм и правовой идеализм имеют одни корни - «юридическое невежество, неразвитое и деформированное правосознание, дефицит политико-правовой культуры». Несмотря на то, что правовой идеализм в современном государстве менее заметен чем правовой нигилизм, он причиняет существенный вред как системе так и обществу. Его последствия, как и последствия правового нигилизма отрицательно влияют на правосознание и правовую культуру.

Правовой идеализм - это переоценка возможностей права. Основы правового идеализма лежат в переоценке объективной действительности и реалий института права.

Правовой идеализм - явление прямо противоположное правовому нигилизму. На право нельзя и невозможно возлагать все свои надежды, всех проблем стоящих перед обществом, право решить не может. Основная ошибка власти (как впрочем и народа) - выдвижение права в ранг чего-то высокого и всесильного. Многие люди (особенно в период перестройки) считали, что достаточно принять "правильный" закон и жизнь улучшится. «Но чуда не происходило, законы принимались, а дела стояли на месте или даже ухудшались. В результате наступило известное разочарование в законах, появились признаки правового скепсиса. Из низов слышались и более раздраженные голоса: Хватит, мы уже сыты по горло законами они ничего не дают. Это и понятно - ведь законы сами по себе не могут накормить, одеть, людей, улучшить только на "шоковое" правотворчество - значит питать юридические иллюзии».

Основная ошибка, допускаемая при правовом идеализме - неправильность оценки роли общественных отношений и закона, их взаимодействия и первоочередности. Закон всего лишь "Официальное признание факта" в большинстве случаев на его основе правоотношения не возникают. Вера же людей в некие "абсолютные" законы порождает правовой нигилизм.

«Правовой идеализм породил у значительной части людей кризис веры в законодательные, а в более широком плане - в парламентско-конституционные пути решения назревших проблем, в новые демократические институты. Идеализмом с самого начала страдали некоторые лозунги "перестройки", а затем и периода реформации. На деле же форсированного перехода общества из одного состояния в другое не получилось»7.

Основная проблема бездействия большинства нужных законов заключается в отсутствии необходимых механизмов их реализации, а также отсутствие нормальной правовой среды необходимой для их функционирования.

В заключении главы хотелось бы привести слова Н.И. Матузова: «Абсолютизация права наделение его государственными свойствами сродни поклонению искусственно созданному идолу. Такое обожествление явления - это погружение в мир иллюзий. Однако полусотней или сотней законов положения не изменить, если только они не подкрепляются другими мерами»8.

______________________________________

7 Кистяковский Б.А. В защиту права. (Интеллигенция и правосознание) // Вехи. Из глубины. М., 1991.- стр.14.

8 Там же. Стр.15.

Глава 2. Влияние правового идеализма и нигилизма на общество

2.1. Формы и соотношение правового нигилизма и правового

идеализма

Учитывая разнообразие причин, вызывающих правовой нигилизм и правовой идеализм, мы можем предположить, что эти явления могут иметь самые различные формы выражения.

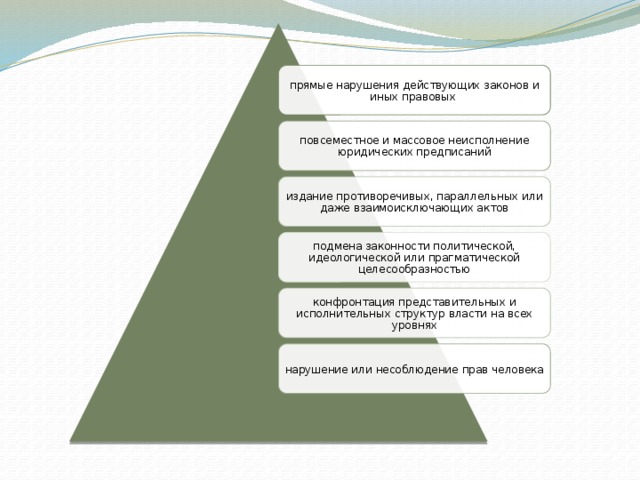

Формы выражения правового нигилизма и их классификация.

Прямое нарушение действующих правовых норм (умышленное и неумышленное).

В эту группу входят все уголовно-наказуемые деяния, административные и гражданские правонарушения и дисциплинарные проступки.

Стороной - выразителем правового нигилизма здесь выступают в основном преступники (правонарушители).

Именно этот вид правового нигилизма получил наибольшее распространение в нашей стране. Для оценки масштабов данного явления можно проанализировать оценки уровня криминологической активности в России.

В период проведения политики "перестройки" и "гласности", уровень преступности (следовательно и правового нигилизма) в нашей стране повысился причем весьма значительно. С чем же это связано?

Во-первых, это ликвидация "старой" идеологии, которая сковывала сознание людей. Почувствовав малую степень свободы, общество решило, что им " можно все" и стало поступать по принципу "Делай что хочется" (С. Троцкий).

Во-вторых, это отсутствие четкой системы законодательства (стоит хотя бы вспомнить конституцию 1977 г. - основной документ! - к которой принималось бессчетное число поправок вплоть до 1993 г.).

Несоблюдение конкретных правовых норм создали условия для более активного выражения правового нигилизма.

Массовое несоблюдение юридических предписаний.

Подобное явление связано с одной из форм реализации права - соблюдением права.

Как известно, при соблюдении норм права поведение индивида может быть юридически безразличным, правомерным и неправомерным.

Нигилистическое отношение к праву может выражаться либо в простом неверии в право, что является юридически безразличным фактом, либо в нарушении правовых норм, что является неправомерным поведением индивида.

При данной форме правового нигилизма субъекты не соотносят свое поведение с конкретными указаниями, содержащихся в нормативно-правовых актах и других источниках права.

Иногда члены государственного механизма и работники государственных органов публично нарушают те или иные законы, считая, что он неправилен. Их не волнует тот факт, что закон имеет своими признаками верховенство и общеобязанность в обществе. Подобная обструкция приводит к тому, что обычный народ, видя "беспредел" чиновников либо перестает повиноваться законом, либо разочаровывается в них. Так или иначе, это порождает общественный уровень проявления правового нигилизма.

Вот социальные последствия данной формы правового нигилизма, изложенные Н.И. Матузовым: "Законы легко обходят, блокируют, с ними не считаются…. Закон для многих стал весьма условным понятием: нравится – повинуюсь, не нравится – игнорирую. Законоупречное поведение – почти норма. Такое всеобщее непослушание – результат …, а также следствие общей расхлябанности и безответственности. В подобной среде, т.е. в условиях "криминальной демократии", весьма вольготно чувствуют себя всевозможные дельцы, махинаторы, не привыкшие жить по закону. Легально и полулегально отмываются материальные блага, общество расслаивается на "очень богатых" и "очень бедных".9

Издание противоречивых, параллельных или взаимоисключающих актов, порождающих юридических коллизии.

_______________________________

9 Теория государства и права. Учебник для ВУЗов., М.: "Юристъ", 2003

Данный вид правового нигилизма вызывается изданием большого числа несинхронизированных нормативно-правовых актов. Некоторые нормативные акты не учитывают всей сложности общественных отношений, которые они обязаны объективно регулировать. Несовершенство регулирования отношений вызываемое неадекватным законом, приводит к нарушению системы самих отношений. Механизм нарушения довольно прост. В распоряжение общества поступают два параллельно действующих закона, которые в придачу могут быть и одинаковыми по юридической значимости. Каждый член общества выбирает тот нормативно-правовой акт, который, грубо говоря, подходит ему больше всего, а это порождает нарушение регулирования взаимоотношений социума.

Существует понятие - война законов. Эта война непосредственно связана с правовым нигилизмом. В наиболее общих чертах война законов выражается в конфронтации между собой. Подобное явление мы могли наблюдать в России с 1990 по 1994 (1995) годы, когда "старые" правовые акты СССР "боролись" с "новыми" правовыми актами, изданными соответствующими органами РФ. Пик этого явления пришелся на осень 1992 года, когда не было ясно, что важнее - акты бывшего Верховного Совета или президентские указы.

Многие считают, что война законов ушла в прошлое, но на самом деле это не так, она лишь видоизменилась. В современной России война законов проявляется в соперничестве федеральных и региональных актов между собой.

Война законов – наиболее опасная форма правового нигилизма.

Подмена законности политической, идеологической или прагматической сообразностью.

Этот вид правового нигилизма представляет собой выход различных государственных должностных лиц и общественных организаций на не правовое поле деятельности, попытки организовать свою деятельность вне рамок конституции или действующего законодательства, стремление действовать в "разрешенном правовом пространстве".

При этом целесообразность может быть различной – государственной, партийной, местной, практической, идеологической, в том числе и личной. Независимо от рода целесообразности закон, так или иначе, отодвигается в сторону. Законность как принцип противопоставляется так называемому здравому смыслу, а от этого – один шаг до нарушения правовой нормы.

Современная российская действительность показывает, что идеи законности и правопорядка могут быть использованы властными структурами как повод для применения принуждения и нарушения прав и свобод человека и гражданина.

"Очень точно подобную метаморфозу выразил И.А. Ильин. "По своему объективному назначению, - писал он, - прав есть орудие порядка, мира и братства; в осуществлении же оно слишком часто прикрывает собой ложь и насилие, тягание и раздор, бунт и войну".

Ш.Л. Монтескье также указывал, что самая жестокая тирания – та, которая выступает под сенью законности и справедливости. Р. Черсинг продолжает эту мысль: "Ужасное беззаконие может вершиться под видом права над самим правом".10

6. Конфронтация представительных и исполнительных структур власти на всех уровнях.

Эта форма правового нигилизма возникла в процессе становления новой для России вертикали управления (связанной с Президентом) при сохранении старой системы Советов. Эти две модели оказались радикально и в корне несовместимыми. По своим целям, задачам методам. Отсюда возникли различные конфликтные ситуации и противостояния, цель которых – стремление доказать "кто главнее".

Законы в этой борьбе становились помехой. Возникали ситуации двоевластия или безвластия.

В данной форме правового нигилизма сочетаются (причем, как это не парадоксально) государственный и правовой нигилизм. Подобная совокупность деструктирует наличествующие системы и нормы управления обществом.

___________________________________________

0 Н.И. Матузов, А.В. Малько. Теория государства и права. Учебник для ВУЗов. М.: Юристъ, 2003.

7. Нарушение или несоблюдение прав человека, особенно таких, как право на жизнь, честь, достоинство, жилище, неприкосновенность, безопасность.

Источником правового нигилизма в данном случае служит опять-таки государство. Наличие в стране слабой системы правовой защиты основных прав и свобод человека и гражданина побуждает и развивает неверие личности в право. Фактическое бессилие права не может не вызывать какой-то степени недоверия, переходящего в недоверие к самому себе.

Не видя в правовых нормах защиты и способности реально регулировать общественные отношения человек перестает его уважать. Последствием пассивного неуважения права может стать (а в реальности в большинстве случаев – становится) правонарушение ака преступления, совершаемое недоверяющим. За последние 7-8 лет в "независимой" прессе очень часто появлялись сообщения о так называемом "беспределе (ака бесчинстве) властей".

Особенно часто подобным нападкам подвергаются правоохранительные органы и их сотрудники (Министерство Внутренних Дел, Прокуратура Российской Федерации, Управление Исполнением Наказаний и т.п.).

Коррупция – форма деятельности субъекта, совершаемая им из корыстных побуждений с пользованием служебных полномочий и не учитывающих интересы государства и гражданского общества.

Факты проявления коррумпированности мы можем видеть повсеместно. Можно взять любую государственную структуру, ее часть – и в ней обязательно будет тот или иной признак этого явления.

Признаки коррупции:

1. Наличие двух сторон – государственного, служащего и криминального элемента.

2. Наличие корыстной цели.

3. Наличие материальной выгоды.

4. Незаконность деяния.

Можно выделить несколько видов коррупции:

Связь должностного лица с элементами преступного мира. Связь эта, как правило, взаимная, но может быть и односторонней.

При взаимной связи два лица контактируют между собой, причем контакт носит взаимовыгодный характер. Контакт может быть непосредственным и косвенным. В случае непосредственного контакта должностное лицо прямо покровительствует представителю "преступного мира", в случае косвенного контакта покровительство оказывается через других людей.

При односторонней связи возможно отсутствие материального фактора как стимулятора отношений.

Второй вид коррупции проявляется в проникновении криминальных элементов в сам государственный механизм.

"Тема борьбы с коррупцией находится в центре внимания научной общественности России не случайно. Коррумпированность аппарата государственного управления приобретает… системный характер. Громкие скандалы по поводу коррупции в высших эшелонах всех ветвей власти дезориентируют общество, порождают синдром отчуждения граждан от государства и государство от граждан, утраты… Надежды на…честную и ответственную власть… России".11

Заканчивая обзор форм проявления правового нигилизма мне бы хотелось выделить основные, общие и наиболее характерные черты современных форм этого явления.

1. Демонстративный, конфронтационно-агрессионный характер, что квалифицируется общественным мнением как беспредел.

2.Массовость и распространенность не только среди граждан и групп граждан, но и в официальных государственных структурах, включая правоохранительную.

3. Многообразие форм проявления (от криминальных до легитимных и от бытовых до "верхушечных").

________________________________

1 Л.В. Колодкин, Н.В. Тогонидзе "Административно – правовые проблемы предупреждения коррупции и организованной преступности", журнал Государство и право.№1,2002, стр.104.

4. Оппозиционная направленность, регионально-националистическая окраска, переходящая в сепаратизм.

5. Слияние с государственным, политическим, нравственным, духовным нигилизмом, образующими единую систему деструкции и хаоса.

6. Связь с негативизмом.

Хочется отдельно коснуться вопроса о соотношении правового нигилизма и правового идеализма. Мы, прежде всего, говорим о деформированном правосознании. Но, как известно, правосознание выполняет ряд функций и обладает определенной структурой, имеет несколько видов. Попытаемся определить, какая же именно часть правосоотношения деформируется при явлениях "правовой нигилизм" и "правовой идеализм".

Во-первых, функции. Из 4-х основных (оценочная, регулятивная, познавательная, прогностическая) нарушаются оценочная и познавательная функции (как для нигилизма так и для идеализма).

Во-вторых, структура. Структурально правосознание состоит из правовой психологии и правовой идеологии. При правовом нигилизме и правовом идеализме страдает вся структура правосознания.

В-третьих, виды правосознания. Влиянию подвергаются, пожалуй, все виды (кроме научного и профессионального) правосознания хотя бы из этого можно сделать вывод о том, что правовой нигилизм и правовой идеализм - явления схожие.

Если же рассуждать о природе данных явлений, то напрашивается следующий вывод: правовой нигилизм и правовой идеализм различаясь в формах выражения и проявлений, имеют одни и те же источники (классические "деформированное правосознание, низкая правовая культура и недостаточно качественное правовое воспитание") и причины происхождения (хотя правовой идеализм и стал проявляться намного позднее, чем правовой нигилизм) - государственная деятельность.

Вывод - правовой нигилизм и правовой идеализм - части неадекватного правосознания личности, причем при некоторых обстоятельствах правовой идеализм может вызывать правовой нигилизм. Это - еще одно доказательство их взаимосвязи.

Безусловно, с чисто теоретической точки зрения правовой нигилизм явление абсолютно противоположное правовому нигилизму, это две крайности.

Таким образом, правовой нигилизм и правовой идеализм являются элементом структуры правосознания наряду с правовой идеологией и правовой психологией, а именно - неадекватное восприятие права.

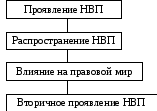

2.2. Влияние правового нигилизма и правового идеализма на правовой мир личности и систему общественных отношений

Прежде всего, необходимо оценить на какие именно элементы государства и права влияют правовой нигилизм и правовой идеализм. Хочу оговориться, что в дальнейшем для более общей и широкой оценки буду называть правовой нигилизм и правовой идеализм неадекватным восприятием права.

Итак, во-первых - правосознание. Являясь следствием деформированного правосознания неадекватное восприятие права (НВП) само влияет на правосознание. По отношению к индивиду и к обществу влияние может быть следующих двух типов:

влияние проявления НВП индивидом оказываемое на общество;

влияние проявления НВП обществом, оказываемое на индивида.

Здесь под словом "общество" я понимаю окружение индивида. Отдельно отмечу, что в обоих случаях может принимать "участие" государство - индивид - государственный деятель, государство - часть общества.

Каково же качество влияния оказываемого НВП на правосознание?

Безусловно, отрицательное и деструктивное. Положительными в некоторых случаях могут оказаться последствия влияния НВП на личность (общество). Одним из таких случаев может послужить свержение тиранических режимов, при которых формируется определенное отношение к праву. Хотя в основном и последствия влияния НВП на правовой мир разрушительны.

Следующий объект попадающий под влияние НВП - правовая культура. Как правовая культура личности, так и правовая культура общества, подвергаясь воздействию НВП, ничего хорошего не получают. НВП разрушает саму суть правовой культуры: "знать, уважать, соблюдать".

Подвергаются деформации и понимание основных принципов законности. Вместо принципа неотвратимости наказания появляется принцип безнаказанности, разрушаются принципы недопустимости замены законности целесообразностью, верховенства закона. Так начинается правонарушение.

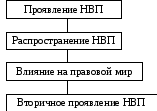

Схематично систему воздействия НВП на правовой мир личности и общества можно выразить так:

Таким образом, НВП – это явление похожее на цепную реакцию: однократного проявления НВП достаточно для вызова нескольких вторичных зарождений у личности.

2.3. Проблема распространения правового нигилизма в Российской Федерации и пути борьбы с ним

В России правовой нигилизм имеет глубокие теоретические корни. Право отвергалось по разным причинам. Американский исследователь общественной мысли в России А. Валицкий, работавший на территории Российской Империи во второй половине XIX века говорил, что праву как феномену объективной действительности в нашей стране не повезло. Валицкий говорил, что «в России право отвергалось «по самым разным причина: во имя самодержавия или монархии, во имя Христа или Маркса, во имя высших духовных ценностей или материального равенства».12 5

Таким образом к основным причинам распространения правового нигилизма в России можно отнести: исторические корни, явившиеся следствием самодержавия и многовекового крепостничества, лишавшего массу людей прав и свобод; понимание диктатуры пролетариата, как власти, не связанной и неограниченной правом; господство административно-командных методов управления страной, массовые репрессии 30-х годов; несовершенство законодательства; демократические права и свободы личности лишь декларированы в нормативно-правовых актах.

Можно выделить следующие формы выражения правового нигилизма в современной российской действительности:

- умышленное нарушение законов и иных нормативно-правовых актов;

- массовое несоблюдение и неисполнение юридических предписаний;

- подмена законности политической, идеологической или практической целесообразностью;

- издание противоречивых или даже взаимоисключающих правовых актов;

- конфронтация представительных и исполнительных структур;

- несогласованные действия представительных и исполнительных государственных органов на всех уровнях;

- нарушение прав человека, особенно таких, как право на жизнь, честь, достоинство, жилище, имущество;

- подмена идеи суверенитета и целостности государства идеями сепаратизма и разобщенности.

Рассматривая эти проявления, нужно учитывать, что они непосредственно связаны со сформированным нигилистическим сознанием людей и напрямую зависят от него. При этом каждое из перечисленных правонарушений представляется необходимым рассматривать как самостоятельное негативное явление, выясняя степень общественной опасности, мотивы и цели правонарушения, что позволит выделить правовой нигилизм среди других антиправовых проявлений. Также при рассмотрении каждой формы проявления правового нигилизма необходимо учитывать, что причинами правонарушения могут быть и такие факторы, как правовая безграмотность, неосторожность, заблуждение, нужда, психическое состояние. При этом следует помнить и такой факт: субъекты непосредственно руководствуются не правовыми нормами, а другими установками, сложившимися в их сознании.

Проявление правового нигилизма в российском обществе можно наблюдать в противоречивости, параллельности или даже во взаимоисключаемости нормативно-правовых актов в российской правовой системе, в так называемой «войне законов», ведущей к нарушению целостности и единства правового пространства и целостности российского государства.

К сожалению, этому способствует тот факт, что Конституция РФ четко не разграничивает предметы законотворчества и «указотворчества», не оговаривает твердо и однозначно, что законы обладают высшей юридической силой по сравнению со всеми иными нормативными актами, в том числе указами, хотя этот основополагающий принцип признан во всем мире. В ней лишь констатируется, что «указы и распоряжения Президента не могут противоречить Конституции Российской Федерации»136, что «Конституция РФ и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации»147, чем подчеркивается их пространственное действие.

В результате негативные тенденции правового нигилизма проявляются как в нормотворческой деятельности федеральных органов законодательной и исполнительной власти, так и на уровне субъектов федерации.

Исполнительными органами государственной власти принимаются большое количество актов, не соответствующих Конституции РФ и федеральным законам. Зачастую отсутствует четкий порядок принятия различных решений, делаются попытки подмены законов подзаконными актами. Более того, введенные в действие законы не применяются чиновниками, которые ссылаются на отсутствие инструкций по их реализации.

Низкий уровень ряда законов, поспешное их изменение и даже отмена, несогласованность с программами реформ приводят к потере престижа закона в обществе. Во многих случаях законы разрабатываются и принимаются с позиций групповых интересов или отдельных регионов, а не всего общества в целом.

Правовое государство может существовать и успешно развиваться лишь в обществе, где есть согласие граждан относительно общих принципов его устройства, где закон стоит на первом месте и служит интересам народа. Люди перестают верить в право из-за того, что оно не защищает их интересы, они перестают видеть в нем свою опору. В настоящее время конституционные принципы являются только декларативными, нет их осуществления на практике. В таких условиях даже у законопослушных граждан вырабатывается отрицание, неверие к существующим институтам.

К другой разновидности выражения правового нигилизма в форме как умышленного, осознанного нарушения правовых норм, так и безразличного к ним отношения в силу правовой безграмотности, получившей распространение в нашем обществе, можно отнести деятельность как религиозных объединений сектантского характера, так и организаций и групп политического и религиозного экстремизма.

Правовой нигилизм, основанный на политическом и религиозном экстремизме, проявляется в разжигании социальной, расовой, национальной и религиозной розни, распространении идей фашизма, создании незаконных вооруженных и военизированных формирований, системном терроризме, угрожающем основам конституционного строя.

Еще одной из наиболее распространенных форм выражения правового нигилизма в сегодняшней России является осознанная деятельность организованной преступности. Преступная деятельность в нашем обществе сегодня для значительного числа лиц превратилась в источник существования. При этом наибольшую опасность представляет то обстоятельство, что организованная преступность срослась с коррумпированной частью госаппарата. В своей деятельности преступные сообщества руководствуются не правовыми нормами и установками, а нормами преступного мира, где преобладают жестокие насильственные методы, такие как шантаж, угрозы, подкупы, физическая расправа. В настоящее время очевиден симбиоз уголовного мира и органов власти и управления, который ставит превыше всего интересы частных лиц и структур.

Правовой нигилизм проявляется и в форме подмены законности политической, идеологической или прагматической целесообразностью. Допущение отхода от принятых законов и обхода или нарушения их под предлогом целесообразности всегда чревато серьезной угрозой правопорядку в целом. Поэтому законы считаются целесообразными и подлежащими обязательной реализации вплоть до их дополнения, изменения или отмены. Не зря существует выражение dura lex, sed lex (закон суров, но это закон).

Конституция РФ провозглашает Российскую Федерацию правовым государством, в котором «человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства»158. Но насколько сам человек готов быть гражданином правового государства? Необходимо, чтобы он сам действительно хотел поступать правовым образом.

К сожалению, приходится констатировать, что недостаточная компетентность отдельных граждан, общества в целом является первопричиной большинства существующих ныне угроз и кризисов.

Перспективным путем преодоления правового нигилизма может стать непрерывное юридическое образование. Непрерывное образование как «принцип, на котором основывается организация системы образования в целом и, следовательно, каждой составляющей ее части», признается ныне всеми деятелями образования и учеными.

Важно обратить внимание и на социально-психологические предпосылки правового нигилизма. Различия в социальном положении граждан, как правило, определяют их взгляды на право, влияют на оценку правовой системы в целом и отдельных ее частей. Отсутствие фактического равенства членов общества должно обусловливать его развитие. Право играет в этом решающую роль регулятора процессов, протекающих в человеческой среде. Оно предустановлено считать всех равными. Говоря о том явлении, как правовой нигилизм известный философ И.А.Ильинт говорил, что «нигилизм – это один из элементов, своеобразная черта общественного сознания, особенность национальной культуры». Ильин обоснованно говорил, что с помощью только карательных мер искоренения правового нигилизма добиться не удастся169.

Другая причина правового нигилизма - стремление человека к самосовершенствованию. Это стремление может быть даже неосознанным и обычно проявляется, когда человек по каким-либо причинам не может осуществить свое желание. Развитие разнообразных форм собственности, возникновение различных политических партий и общественных движений, новые возможности высказывать и отстаивать различные точки зрения, возникновение демократического, политического, идейного плюрализма - благотворные факторы раскрепощения общества и личности.

Иным основанием возникновения правового нигилизма является пассивная альтернативность права - существуют целые блоки юридических норм и институтов, которые фактически мертвы, частота обращения к ним граждан мала

Основной блок причин правового нигилизма находится в правовой политике. Главной причиной проявления и существования правового нигилизма является дисгармония, дисбаланс между тем, какие сферы право действительно должно охватывать. В настоящее время при издании законов огромное внимание может уделяться расшифровке отдельных вопросов одной области права и совсем не уделяться внимания другим отраслям права (так, например, скудное внимание уделено регламентации семейных отношений).

Особое место в ряду причин, сопутствующих развитию правового нигилизма, занимают причины юридико-технологического несовершенства права: несовершенство государственно-правовых механизмов реализации правовых норм, низкий уровень авторитета судебной системы, ее неразвитость. Поэтому важнейшим путем преодоления правового нигилизма должно стать совершенствование механизма правового регулирования и правовой защиты. Необходимо при помощи надлежащих юридических и информационных средств создавать такую ситуацию, когда для человека соблюдение закона будет значительно выгоднее его нарушения.

Среди причин правового нигилизма можно назвать и неразвитость информационной среды. Для устранения этой причины необходимо развивать свободу слова, активизировать развитие информационных технологий. Средства массовой информации играют далеко не последнюю роль в формировании правового сознания и общественного мнения. Понимание и разумная реализация этой ответственной миссии является одним их основных направлений пропаганды правового сознания.

Подсознательно общество подходит к формированию качественно новой иммунной системы общественного организма, способной переломить патологию правового сознания. Однако, как любой живой организм, общество нуждается в реализации государством целостной системы безотлагательных действий. Они должны быть направлены на решение следующих задач:

- обеспечение главенства закона на всей территории России;

- прекращение "войны законов" на федеральном и региональном уровнях. В масштабе всей России законы и иные нормативные акты должны быть приведены в соответствие с Конституцией по отношению друг к другу. На уровне же регионов все региональные нормативно-правовые акты должны строго соответствовать федеральным;

- ужесточение контроля за соответствием различных подзаконных актов законам и Конституции;

- обеспечение торжества законности и правопорядка на всех уровнях государственной и общественной жизни;

- усовершенствование механизма реализации правовых норм с помощью закона;

- преодоление самоустранения государства от процессов самоорганизации населения, формирования новых форм коллективного решения проблем;

- обеспечение повсеместного непрерывного юридического образования;

- повышение авторитета и культуры власти;

- создание комплексной правовой базы по преодолению правового нигилизма в обществе.

При реализации этих действий в комплексе удастся освободить наше общество, а затем и избавить от губительной для него болезни под названием "правовой нигилизм" и гарантировать стабильность в стране.

Существуют ли пути преодоления правового нигилизма? Как нам представляется, это длительный процесс, затрагивающий изменение объективных условий жизни общества, целенаправленную организационную и идеологическую работу, предполагающий осуществление комплекса специальных юридических мер. Эти меры призваны создать качественно обновленную социально-правовую среду, возродить и утвердить веру людей в право. Однако надо подчеркнуть, что правовой нигилизм настолько глубоко засел в современной жизни, настолько прочно завладел умами людей, что вытравить его оттуда в ближайшее время не представляется возможным. Можно, лишь попытаться ослабить его позиции, решительно действуя по нескольким направлениям.

Необходимо немедленно прекратить «войну законов» на федеральном и региональном уровнях. В масштабе всей России законы и иные нормативные акты должны быть приведены в соответствие Конституции и друг другу. На уровне же регионов все региональные нормативно-правовые акты должны строго соответствовать федеральным.

Необходимо также обеспечить качество принимаемых законов

Укрепить законодательство во всех сферах

В деятельности правоохранительных органов также необходимо обеспечить торжество законности – без перегибов ни в одну, ни в другую сторону.

Повысить роль суда

Нужно немедленно пресечь волюнтаристкий стиль управления и властвования – никаких «директивных» методов, никаких «переступаний» через право – только закон и все решения только на его основе.

Надо все более усовершенствовать механизмы реализации правовых норм, опираясь прежде всего на правовые процедуры.

Обеспечить борьбу с коррупцией

Повышения уровня правовой культуры всего общества

И, наконец, используя СМИ и прессу нужно повести активное наступление на противоправные поведенческие установки, проповедуя всеобщую законопослушность (начиная с верхних эшелонов власти).

И, может быть, при реализации этих действий в комплексе друг с другом наше общество удастся освободить, а потом и окончательно излечить от губительной для права болезни под названием «правовой нигилизм».

Заключение

Подводя итог своей курсовой работе, я хочу обобщить все вышенаписанное и сделать несколько выводов:

Итак, правовой нигилизм и правовой идеализм - явления, развиваемые и претворяющиеся в жизнь обществом и государством, причем, основной причиной правового нигилизма и правового идеализма можно считать именно государство. Это доказывает ряд следующих фактов:

- основную роль в формировании общественных отношений играет государство;

- государство непосредственно связано с правом и всем, что с ним связано;

- правовой нигилизм (неадекватное восприятие права) - элемент, появляющийся вследствие общественных отношений (точнее - их неправильного регулирования государством через право);

- исторический анализ российского нигилизма вообще и правового нигилизма в частности.

Мы имеем правовой нигилизм и правовой идеализм, и государство как его источник. И для основательной борьбы с этими явлениями необходимо пересмотреть всю систему государственных отношений с обществом, изменить правосознание примерно ста миллионов людей и уничтожить несколько человеческих пороков.

Искоренение правового нигилизма в современном обществе аналогично идее создания правового государства и гражданского общества - оно невозможно, но к этому необходимо стремиться и принимать необходимые меры в этом направлении.

Таким образом, изучив правовой нигилизм и идеализм, рассмотрев формы выражения и уровни их распространения, мы убедились в том, что такое явление как правовой нигилизм на всех этажах государственного здания и среди населения не знает пределов, потому и называется беспределом, что его проявления можно увидеть практически везде и всюду. При этом причины его распространения уходят далеко в историю нашего государства. Бороться с ним обычными методами малоэффективно и непродуктивно, нужны глубоко продуманные, экстраординарные меры.

Факторы преодоления правового нигилизма - это длительный процесс, затрагивающий изменение объективных условий жизни общества, целенаправленную идеологическую, организационную работу, осуществление комплекса специально-юридических мер. В концентрированном виде эти меры должны быть сориентированы на то, чтобы создать качественно обновленную социально-правовую среду и утвердить у людей веру в право.

Большое значение для преодоления правового нигилизма, укрепления у граждан доверия к праву имеет повышение авторитета закона. Изучение проблемы показывает, что доверия у граждан к закону можно добиться при условии, если закон:

1) соответствует представлениям о справедливости, принят на основе достигнутого консенсуса и, таким образом, учитывает интересы больших групп людей;

2) не имеет расхождений с передовыми моральными воззрениями и принципами, прогрессивными национальными и историческими традициями, соответствует достигнутому в обществе уровню культуры;

3) имеет надлежащее организационное и материальное обеспечение, отвечает международно-правовым стандартам;

4) действует стабильно, а при его отмене или изменении не ухудшает фактического и юридического положения добросовестных участников правоотношений.

Необходимо, как советовал И.А. Ильин, сделать все, «чтобы приблизить право к народу, чтобы укрепить массовое правосознание, чтобы народ понимал, знал и ценил свои законы, чтобы он добровольно соблюдал свои обязанности и запретности и лояльно пользовался своими полномочиями. Право должно стать фактором жизни, мерою реального поведения, силою народной души».

Литература

Нормативно-правовые акты

1. Конституция Российской Федерации. – Ростов н/Дону: Феникс, 2006.-64с.

Книги

2. Алексеев С. С. Теория права. — М.: Издательство БЕК, 1995. — 325с.

3. Бердяев Н. М. Философия неравенства. - М.: ИМА-ПРЕСС,1990. - 288с.

4. Герцен А.И. Собрание сочинений. - М.: Гослитиздат, 1956.-. Т.7. - 643с.

11. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. Учебник для ВУЗов. Курс лнеций. М.: Юристъ, 2003. – 776 с.

12. Монтескье Ш.Л. О духе законов. – М.: Мысль, 1999.- 672с.

Статьи

14. Гойман В.И. Правовой нигилизм: пути преодоления // Советская юстиция. 1990. № 9.

15. Демидов А.И. Политический радикализм как источник правового нигилизма // Государство и право. 1991. № 4.

16. Валицкий А. Нравственность и право в теориях русских либералов конца XIX - начала вв. // Вопросы философии, 1991. -№8. – С.25-27.

17. Кистяковский Б.А. В защиту права. (Интеллигенция и правосознание) // Вехи. Из глубины. М., 1991.

18. Колодкин Л.В., Тогонидзе Н.В. "Административно – правовые проблемы предупреждения коррупции и организованной преступности", журнал Государство и право.№1,2002, стр.104.

19. Малько А.В. Об ограничении прав и свобод человека и гражданина в проекте Конституции РФ // Госудаpство и право, 1993.- N 3. – С.54.

22. Туманов В.А. Правовой нигилизм в историко -идеологическом ракурсе// Государство и право, 1993. - №8. – С.54-57.

23. Честнов И.Л. Правопонимание в эпоху постмодерна // Правоведение. - С.-Пб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2002.- № 2. – С.4-16

33