ЛЕКЦИЯ 1. ИСТОРИЯ КАК НАУКА. ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ.

ПЛАН:

1 . Предназначение истории. История Отечества - часть мировой истории.

2. Функции исторического познания.

3.Принципы изучения и историография истории Отечества.

- Историческая наука - важнейшее направление в системе современного гуманитарного знания, раскрывающая общие закономерности социального развития, его результаты и перспективы.

- Общество, общественные процессы, эволюционные изменения являются основным предметом изучения истории. В исторической науке существует общая периодизация: история первобытного общества, история средних веков, новая и новейшая история. - Неоднозначность исторического процесса обуславливает и многогранность истории как науки. В истории выделяются составные части такие как археология, этнография. Кроме этого историческая наука имеет и самостоятельные направления – социальная, экономическая, гражданская, военная, политическая история. На стыке других наук история служит источником развития таких наук как – история философии, история права, история экономики, история религии, история политикоправовых учений и другие. - История состоит из всемирной (всеобщей) истории, истории отдельных стран и народов, в том числе к ы р г ы з о в и Кыргызстана, являющихся частью Центральноазиатского общества. . - Как любая другая наука история выполняет свои социальные функции:

- гносеологическую;

- политико-практическую;

- мировоззренческую;

- воспитательную;

- Основными принципами изучения истории являются -

1.принцип историзма;

2.принцип научной объективности;

3.принцип социального подхода;

4.принцип альтернативности; ВОПРОС 1 Предназначение истории. История Отечества - часть мировой истории.

Великий российский просветитель Н.Карамзин еще в 1815 году писал, что «история в некотором смысле есть священная книга всех народов... завет предков к потомкам, дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего».

Первый кыргызский историк Осмонаалы Сыдыков (фото 1, персоналий 1: Осмонаалы Сыдык уулу ( 1875-1940)- первый кыргызский историк, известный просветитель. Родился в семье крупного манапа Кочкорской долины Абайылды из рода сарыбагыш. К грамоте приобщался у местного муллы. В 1899 году продолжил учебу в Уч - Турфанской высшей мусульманской Школе - медресе, где и начал сбор материала о происхождении кыргызов. Он продолжил обучение в центре мусульманской учености - Бухаре и Уфе, где он тесно общался со многими уйгурскими татарскими, узбекскими, казахскими просветителями. Овладел русским языком, что позволило ему свободно и глубже ознакомиться с трудами российских и европейских ученых. В конце 20 - годов подвергся политическим преследованиям, как выходец их бай-манапского сословия. Скрывался в Восточном Туркестане и умер в 1940 году. Осмоналы Сыдыков выпустил в 1913 и 1915 году в г. Уфе две книги на кыргызском языке на основе арабского алфавита: ― Мухтасар тарых-и кыргызийа» в переводе на русский «История кыргызов» и « Тарых-и кыргыз Шадманиийа» - « История кыргызов, посвященная Шабдану» В1986 году. В Китае под редакцией Анвара Байтура исторические труды первого кыргызского историка были объединены в одну книгу и переизданы на кыргызском языке.) отмечал, что « джигитам с горячим сердцем, любящим свою Родину, необходимо знать историю своего народа ... жить без истории, значит жить без своего рода, памяти». Нельзя не согласиться с мнением ученых, а лишь можно подтвердить эти мысли. Без истории отдельные люди, семьи, племена и целые народы лишены корней прошлого, а настоящее, в таком случае, обычно лишено основы и смысла. Жизнь человека кратковременна, потеря исторической памяти разрушает общественное сознание, лишает возможности использовать бесценный опыт прошлых поколений. Термин « и с т о р и я» - (от греческого historia ) рассказ о прошедшем. В научный оборот его ввел Геродот (персоналий: Геродот – греч. Herodotos – древнегреческий историк, родился в 484 – г. до н .э Галикарнасе на Юго-Западе Малой Азии. и умер около 431г. до н э. в Афинах. Принимал активное участие в борьбе с тиранией и разделял взгляды Перикла за демократию. Много путешествовал: Вавилон, Египет, Финикия, Греция, где собирал материалы о скифах. Главный труд Геродота – «История» (условное название) посвящен важному историческому событию – Греко-персидским войнам (500-449 гг. до н.э.). Главная идея «Истории» Геродота, «борьба» греческого мира с миром восточным. Историчность главной темы, грандиозность и единство замысла делают труд Геродота первым крупным историческим произведением, и дают право его автору на почетное имя «Отца Истории». Труд «История» основан на самых многочисленных источниках: достоверные письменные материалы, личные наблюдения, народные предания, изречения оракулов, официальные записи. История - это попытка профессиональных ученых историков воссоздать и зафиксировать прошлое путем изучения фактов, почерпнутых из вещественных и письменных источников. В настоящее время под историей понимается

1. Процесс развития природы и общества.

2. Комплекс социально-гуманитарных наук, изучающих прошлое человечества во всей его конкретности и многообразии.

История состоит из всемирной (всеобщей) истории, истории отдельных стран и народов (их отечественной истории) и подразделяется на историю первобытного общества, историю средних веков, новую и новейшую историю.

Приводим схему №1, которая показывает составные части Исторической науки.

| История |

| Всемирная история | История отдельных стран и народов |

| История первобытного общества | История первобытного общества |

| История средних веков | История средних веков |

| Новая история | Новая история |

| Новейшая история | Новейшая история |

Составными частями исторической науки является Археология и Этнография. Археология – (от греческого archaios - древний) наука, исследующая историю общества по сохранившимся материальным остаткам жизнедеятельности человека – вещественным источникам: орудиям труда, предметам быта, украшениям, элементам жилища, захоронениям, кладам и т.д. (карта № 1 – Археологические памятники Кыргызстана).

Этнография – (от греческого ethnos – племя, народ и графия -описание)- это наука изучающая бытовые и культурные особенности народов мира, проблемы происхождения (этногенез), расселения (этнография) и культурно-исторических взаимоотношений нардов. В исторических исследованиях значительна роль вспомогательных наук, которые имеют более узкий предмет исследования. К таким вспомогательным наукам относятся хронология, палеография, нумизматика, эпиграфика, генеалогия, геральдика, сфрагистика, топонимика.

- Хронология – (от греческого chronos - время) изучает систему летоисчислении и календари различных народов и государств, помогает устанавливать даты исторических событий и возникновения исторических источников.

-Палеография - изучает памятники древней письменности с целью установления места и времени их создания. Палеография определяет материалы и орудия письма, прослеживает изменения, изучает системы сокращений и тайнописи, украшение и оформление рукописей и книг.

-Нумизматика – (от латинского numisma - монета) изучает историю торговли, денежные системы, медали, ордена. Разделы нумизматики: античная, византийская, восточная, западная, русская -Эпиграфика – (от греческого epigraphe - надпись) изучает древние и средневековые надписи на камне, металлических, деревянных, костяных, стеклянных и керамических изделиях. -Генеалогия – (от греческого genos - род, происхождение )изучает происхождение народов, родов, фамилий.

-Геральдика – (от латинского heraldu - глашатай) изучает гербы государств, городов и исторических личностей.

-Сфрагистика – (от греческого sphragis - печать) изучает печати, штампы отдельных семей, государств.

-Топонимика – (от греческого Topos - место и onyma –имя, название )изучает географические названия местности.

Схема №2 позволяет усвоить наименования ряда вспомогательных дисциплин, без которых историческая наука не могла бы существовать. Схема № 2

| Этнография | История | Археология |

| Хронология |

| Генеалогия |

| Сфрагистика |

| Топонимика |

| Палеография |

| Геральдика |

| Эпиграфия |

| Нумизматика |

Особое место среди вспомогательных дисциплин занимают источниковедение и историография.

Источниковедение – это классификация источников, их критический анализ, определение их происхождения, характера, направления, достоверности и фактической ценности.

Историография - изучает историю самой исторической науки, историю накоплений знаний о развитии человеческого общества, борьбы взглядов и течений в истолковании тех или иных исторических фактов, явлений. Центральная Азия, являясь частью глобального общества выступает как один из важнейших объектов исторической науки, где происходившие здесь события имели тесную взаимосвязь с геополитическими, процессами, происходящими в целом мире, и носили своеобразный социально-экономический, социальнокультурный и политический характер.

Современное кыргызское общество представляет собой социальный организм, стремящийся существовать согласно законам цивилизованных систем XXI века.

История кыргызcкой народности – это часть яркой истории народов Центральноазиатского региона.

Народность – исторически сложившаяся языковая, территориальная, экономическая и культурная общность людей, следующая за племенем и предшествующая нации.

Образование суверенной, независимой Кыргызской Республики создало возможность открыть новые страницы в истории кыргызского общества, снять запреты с ранее закрытых тем, узнать новые имена, найти героев – все это непременно должно способствовать серьезному изучению студентами курса Отечественной истории. Истекшие десятилетия показали важность учета своеобразия трансформационных процессов в стране и Центральной Азии в целом, сочетание в них элементов нового и старого.

К новым элементам, прежде всего, относятся демократические преобразования в социальной жизни кыргызского общества. Следует особо отметить, что в основе специфических черт кыргызской демократии лежат принципы социальной организации, которые восходят к очень давним временам. Нынешнему демократическому эксперименту присущи исключительные черты, обусловленные своеобразной историей страны. Это такие три «магистральные» исторические традиции, из сочетания которых к началу 90-х годов в обществе возникла уникальная для развития демократии среда: извечное миролюбие толерантность кыргызов, унитарность страны и элементы прямой демократии, в виде возможных по Конституции народных референдумов, существования Ассамблеи народов Кыргызстана и др.

Для граждан Республики фундамент согласия и стабильности – это единое, сильное гражданское общество.

Сегодня обществу необходима концепция единого целого, объемлющего все общество и, перекрывающего все границы его внутренних культурных различий.

Для граждан Кыргызской Республики сегодня фундамент согласия и стабильности – это единое, сильное гражданское общество.

Сегодня обществу необходима концепция единого целого, объемлющего все общество и, перекрывающего все границы его внутренних культурных различий.

Сознание принадлежности к единому, сильному государству должна складываться при условии развитой социально- экономической инфраструктуры, а так же мирного сосуществования этнических и религиозных групп и это может соответствовать новой политической концепции построения государства – нации.

Государство – это социально- политическая организация, образуемая определенной территорией, населением, идентифицирующем себя с данной территорией и

Обязательным наличием публичной верховной власти.

Нация – от латинского nation -- племя, народ, историческая общность людей, складывается в процессе формирования общности территории, экономических связей, общего языка, некоторых особенностей культуры и характера. Нации возникают в период преодоления феодальной раздробленности на основе новых более развитых экономических отношений.

Критическое, объективное осмысление эпохальных перемен в мировой истории, в том числе сложных процессов экономической, политической, культурной, идеологической жизни кыргызского общества, сегодня помогут нам правильно ориентироваться в современной ситуации, воспитывать чувство национальной гордости и достоинства, уверенно смотреть в будущее.

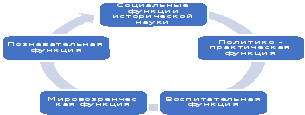

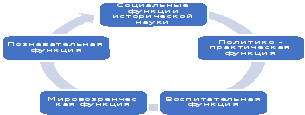

ВОПРОС 2. ФУНКЦИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ.

Предметом изучения истории, как было сказано выше, является человеческое общество, общественные явления и события, революционные и эволюционные изменения. История необходима всем наукам, в первую очередь общественным, поскольку раскрывает общие закономерности исторического процесса, его результаты и перспективы. В тоже время, обобщая данные конкретных наук, история обогащается и развивается сама. Как и любая наука, история имеет свои особенные социальные функции.

Важное место в истории занимают такие функции исторического познания как: гносеологическая (познавательная), политико-практическая, мировоззренческая, воспитательная.

Первая функция - гносеологическая (глоссарий) Гносеология - (от греческого gnosis – познание и logos - учение) - учение о познании. Гносеология так же выступает как раздел философии, изучающий взаимоотношение субъекта и объекта в процессе познавательной деятельности.

Данную функцию можно рассматривать как познавательную. Познание истории открывает возможность глубоких обобщений за счет использования исторических понятий и категорий, может рассматривать общество в процессе движения, развития, дает возможность сопоставлять современность с прошлым и строить на этом планы и задачи на будущее.

Человек в ходе объективного исследования процесса общественного развития народов, государств постигает истину, добавляет новые знания в свой интеллектуальный багаж.

Вторая функция - политико - практическая.

Ее суть – в выявлении на основе глубокого научного анализа исторических фактов общих закономерностей общественного развития, которые позволяют определять главные политические ориентиры и приоритеты развития государства.

Особенность данной функции обусловлена использованием исторического опыта существования народов, их культур, взаимосвязей с другими цивилизационными системами. Правильное, адекватное восприятие историко-культурных ценностей, этнических параметров , этнической психологии позволяет верно выстраивать социально-политическую, социальноэкономическую стратегию любого общества. Здесь имеют место элементы социального прогнозирования с учетом накопленного опыта. В этом заключается особое свойство данной функции.

Третья функция - мировоззренческая.

Объективная истина, являющаяся содержанием истории, формирует в человеке правильное мировоззрение, понимание закономерностей общественного развития. В этом плане для познания исторического процесса неоценима роль фактов, на которых строит свои выводы и предположения историческая наука. Документы и факты истории являются основой произведений о важнейших событиях прошлого, величайших государственных и общественных деятелях и личностях, ученых и т.д. Но прежде чем занять свое место в истории каждый факт и связанные с ним материалы подвергаются тщательному отбору, изучению, анализу, обобщению, систематизации.

Важность этой функции также обусловлена, тем , что она должна поддерживать такой общественно-психологический феномен как «историчекая или с о ц и а л ь н а я память».

Социальной памяти может сопутствовать социальное беспамятство, т.е. попытка игнорирования. Или умаления значимости истинно бесценного историко- культурного наследия, которым обладает любой маленький или большой народ.

Четвертая функция – воспитательная.

Интерес к истории, знание истории народов общей истории способствуют активному становлению гражданского самосознания – формированию в человеке таких личностных качеств, как патриотизм, интернационализм, ответственность; позволяет правильно определить место и роль народов, некоторых исторических личностей в общественно историческом процессе, проследить эволюцию развития морально-нравственных идеалов человеческого общества. На примере исторических событий, явлений и жизни конкретных личностей люди учатся ценить и уважать высокие духовные критерии и понятия, проводить грань между добром и злом, положительным и отрицательным в жизни.

Данная функция поддерживает не только связь исторических обществ, эпох, но разумеется и поколений. Воспитательное значение Истории не только в увековечении имен выдающихся личностей истории, а гораздо в более глубоком и более проникновенном. В этом смысле эта функция тесно перекликается с функцией мировоззренческой, именно в совокупности с ней рождаются такие понятия как, традиционная культура, традиционное воспитание, традиционное сознание.

Все социальные функции исторической науки проявляются в глубокой взаимосвязи и взаимозависимости и могут быть представлены нижеследующей схемой.

Схема № 3

Основные функции исторической науки

История тесно связана с другими науками

История, в первую очередь связана с философией, социологией, политологией, психологией, правоведением, экономической теорией, а так же естественнонаучными отраслями – физикой, астрономией, биологией и другими.

Но в отличие от них история рассматривает различные аспекты общественного развития и жизни общества (экономику, политику, духовную и материальную культуру) в совокупности – как единое целое, без отрыва одного от другого.

Предоставляем вашему вниманию схему № 4

Взаимосвязь Истории с другими науками

Схема № 4

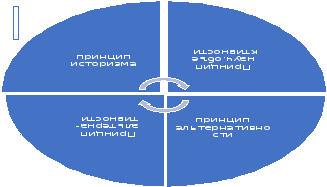

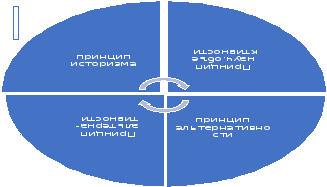

ВОПРОС 3. ПРИНЦИПЫ ИЗУЧЕНИЯ И ИСТОРИОГРАФИЯ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА

Для обеспечения объективности исследования исторических явлений, фактов и событий очень важно соблюдать научные принципы их изучения. Принцип историзма – один из важнейших принципов исторической науки. Принцип историзма – включает в себя рассмотрение всех исторических фактов, явлений и событий в тесной связи с конкретными историческими условиями, которых они (факты, события, явления) имели место или возникли, в их внутренней взаимосвязи. Очень важно изучить любое историческое событие в последовательном развитии, т.е. как оно возникло, какие этапы прошло, прежде чем достичь такого состояния и т.д. Абстрактное изучение событий и людей, изучение в отрыве от конкретных исторических условий, без взаимосвязи одного с другим, игнорирование этого принципа грозит науке тем, что история как наука может превратиться в хаос случайностей и груду нелепейших ошибок. Принцип научной объективности – историк обязан показывать процесс общественного развития таким, каким он был и есть в действительности. Принцип научной объективности - предполагает, что основой научных обобщений, установления частных и общих закономерностей в истории являются объективные, достоверные, фактически ценные материалы. Кроме того, этот принцип требует изучения каждого явления во всем его многообразии, единстве его связей и противоречий, положительных и отрицательных сторон. Принцип социального подхода (классовый или партийный принцип) - при исследовании исторического процесса требует соблюдения и защиты интересов различных социальных слоев, групп общества.

Принцип социального подхода означает, что интересы классов или отдельных групп стоят выше общечеловеческих интересов. Огромное значение придается субъективной роли личности, партий, государств в истории. Принцип альтернативности – историческая альтернативность дает возможность с высоты новых условий и времени по-другому взглянуть на роль и место каждого государства, народа, конкретных личностей в истории, осмыслить допущенные ошибки. Принцип альтернативности - позволяет определить и установить в результате глубокого анализа и истолкования объективной действительности вероятность наступления или совершения того или иного исторического события, явления, процесса. И самое главное – извлечь уроки из опыта прошлого для созидания нового, будущего. Надо всегда помнить: ни один из названных принципов не может «работать» в отдельности сам по себе. Только сохранение, соблюдение и комплексное применение перечисленных методов и принципов изучения истории способствуют полному, объективному, научному постижению тайн прошлого.

Принцип социального подхода означает, что интересы классов или отдельных групп стоят выше общечеловеческих интересов. Огромное значение придается субъективной роли личности, партий, государств в истории. Принцип альтернативности – историческая альтернативность дает возможность с высоты новых условий и времени по-другому взглянуть на роль и место каждого государства, народа, конкретных личностей в истории, осмыслить допущенные ошибки. Принцип альтернативности - позволяет определить и установить в результате глубокого анализа и истолкования объективной действительности вероятность наступления или совершения того или иного исторического события, явления, процесса. И самое главное – извлечь уроки из опыта прошлого для созидания нового, будущего. Надо всегда помнить: ни один из названных принципов не может «работать» в отдельности сам по себе. Только сохранение, соблюдение и комплексное применение перечисленных методов и принципов изучения истории способствуют полному, объективному, научному постижению тайн прошлого.

Вопрос о периодизации процесса исторического развития человеческого общества – одна из важных проблем исторической науки любого государства. С момента возникновения исторической науки учеными выдвигались самые разные варианты разделения, в соответствии с хронологическим порядком, исторического пути, пройденного человечеством. Методология иалектики,примененная к истории позволила обнаружить закономерные черты в экономическом базисе ряда стран, что дало основание отнести их к некоторому единому общественному типу, так называемой общественно-экономической формации. Выделение объективного критерия обобщения типизации имела принципиальное значение для науки об обществе. Опираясь на эти принципы, выдвигалось следующее, что смена эпох в истории человечества является закономерным процессам смены способов производства, а значит социально-экономических отношений. Общая периодизация и основные этапы истории отдельных народов, в том числе кыргызов и Кыргызстана основаны на общепризнанных принципах развития мировой истории: первобытнообщинный строй, древний мир, средние века, новая и новейшая эпохи. Это принципиальный момент. Современные светские общества стремятся стать модернизированными. Модернизация – (глоссарий) (от французского языка moder ne - современный) процесс перехода традиционного общества к современному, предполагающий коренные, внутренние изменения социально-экономического, политического и культурного характера.

Схема № 6 демонстрирует соответствие каждой исторической эпохи определенному типу исторического общества.

Первобытно- общинный строй

Древний мир

Средние века

Феодальное общество

Первобытно общ-ое общество

Рабовладельческое общество

Постиндустриальное общество

Буржуазное общество

Новая история

Новейшая история

Курс истории Кыргызстана даст возможность убедиться, что история нашей страны является неотъемлемой составной частью истории Центральной Азии, истории центральноазиатских народов. Данный регион, являясь частью глобального мира, представляет большую историко-культурную значимость во всемирной истории. Этнополитические, этнокультурные процессы, происходившие в разные исторические эпохи, в том числе и в Кыргызстане, представляют огромный научный и практический интерес. Основными историческими источниками являются труды выдающихся российских ученых – Аристова Н.А.(персоналий: Аристов Николай Александрович родился в 1847г. – год смерти неизвестен. Русский историк-востоковед и этнограф. Этнографические труды Аристова посвящены народам Средней Азии и Афганистана. Фундаментальным его трудом считается: «Усуни и кыргызы или кара-кыргызы: Очерки истории и быта населения западного Тянь-Шаня и исследования по его исторической географии». - Б.,2001. Имеются многочисленные статьи, записки опубликованные в Исторических журналах дореволюционной России.), Радлова В.В. (персоналий: Радлов Василий Владимирович родился 5 января 1837г. – умер в 1918г., известный тюрколог-востоковед.В 1861-1862 и 1868-1869 гг. он путешествовал по Северному Кыргызстану и Юго-Восточному Казахстану. Его труды: «Образцы народной литературы тюркских племен», « Из Сибири» и другие охватывают, кроме тюркологических материалов и богатые кыргызоведческие сведения. В.В. Радлов зафиксировал и издал отрывки эпоса «Манас»). Бернштама А.Н.(персоналий: Бернштам Александр Натанович родился в 1910г. и умер в 1956г., археолог, доктор исторических наук, профессор Ленинградского университета. Обследовал Семиречье, Тянь-Шань, Памиро-Алай и Фергану, разработал периодизацию археологических памятников Средней Азии от 2 тыс. до н.э. до 15 в. В трудах Бернштама освещаются этногенез, общественный строй, хозяйство древних кочевых народов Средней Азии, а также история культуры и искусства, эпиграфика и нумизматика. Основным трудом признаны «Избранные труды по археологии и истории кыргызов и Кыргызстана». –Бишкек.,т.I, 1997; т.II, 1998), Бичурина Н.Я. (Иакинф) (персоналий: Бичурин Никита Яковлевич родился в 1777 г. в Казанской губернии - умер 1853г. в Петербурге. Русский китаевед. Основные работы посвящены истории и этнографии тюркоязычных народов Средней и Центральной Азии по китайским источникам. По эрудиции, объему изученных им вопросов и масштабу использованных для исследования и переводов китайских источников далеко опередил западно-европейских современников. Главный труд «Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена». –М.Л.,т.I, 1950; т.II,1953), Абрамзона С.М. (Кыргызы и их этногенетические и историко-культурные связи. – Л.,1971), Валиханова Ч.Ч. (персоналий: Валиханов Чокан Чингисович родился в 1835г. урочище Кушмурун – умер в 1865г. урочище Алтынэмель, первый казахский ученый, просветитель-демократ, историк и этнограф. Родился в семье внука хана Аблай хана. Окончив в 1853г. Омский кадетский корпус, служил в Западно-Сибирском губернаторстве. Участвовал в ряде экспедиций в Среднюю Азию и Китай. Научные интересы Валиханова отличались многогранностью. Валиханов оставил ценные исследования по истории и культуре народов Средней Азии, Казахстана и Западного Китая. Впервые записал и перевел на русский язык часть героического киргизского эпоса «Манас». Главным историческим наследием ученого является «Собрание сочинений. В 5-т». –Алма-Ата.,1985), Бартольда В.В. (персоналий: Бартольд Василий Владимирович родился в 1869 г. в Петербурге – умер в 1930г. в Ленинграде, советский востоковед, академик, окончил Петербургский университет. Большое научное значение имеют труды Бартольда по истории Средней Азии, в которых использован богатейший материал арабских, персидских и местных авторов. Он – автор работ по истории ислама: «Ислам» (1918г.), «Мусульманский мир» (1922г.), «Мусейлима» (1925г.) и др. В них он дал критический обзор важнейших трудов арабских и западно-европейских авторов, произвел проверку мусульманских сведений, собрал огромный, хорошо отобранный фактический материал, во многом по-новому осветил историю начального ислама. Бесценным для истории кыргызов явилась его большая научная работа «Избранные труды по истории кыргызов и Кыргызстана». –Б.,1996). Исторически важными являются труды и первых кыргызских ученых - историков Сыдыкова Осмонаалы (История кыргызов. –Уфа.,1913.; История кыргызов, посвященная Шабдану.-Уфа.,1915), Солтоноева Белека (персоналий: Солтоноев Белек Солтонкелди уулу родился в 1878г.- умер в 1938г, кыргызский историк, просветитель, литератор. Попытался написать книгу по истории кыргызского народа на основе синтеза местных этнографических, генеалогических сведений и материалов европейской кыргызоведческой литературы. Его основной труд «Кызыл кыргыз тарыхы», написан между 1895-1934гг. на кыргызском языке в арабской графике. Переиздан в 1993г.), а также видных историков Кыргызстана Джамгырчинова Б.Дж. (персоналий: Джамгырчинов Бегималы Джамгырчинович - советский историк, партийный и общественный деятель, академик АН Кирг. ССР. Основная тематика работ Джамгырчинова Б.Дж. – история Киргизии 19-20 вв. Присоединение Киргизии к России. –Ф.,1959,1963; Очерки политической истории Киргизии XIX в. –М.,1966; Кыргыздар Ормон-хан доорунда. -Б.,1994), Даниярова С.С.(Борьба Компартии Киргизии за всеобщую грамотность. –Ф.,1980), Зимы А.Г.(Великий Октябрь в Киргизии. –Б.,1987), Аттокурова С. (Тайлак батыр. –Б.,1994; Кыргыз санжырасы. – Б.,1995), Караева О.К.(Арабские и персидские источники 9-12 века о кыргызах. – Ф.,1968), Усенбаева К.(Присоединение Южной Киргизии к России. –Ф.,1960; Ормонхан. –Б.,1999; 1916: героические и трагические страницы. –Б.,1997), Табышалиева С.Т.(Кыргызстан на Великом Шелковом Пути. –Б.,1992;Происхождение кыргызского народа.Кыргызстан на Великом Шелковом Пути. –Б., 2001), Плоских В.М., Мокрынин В.П.(История Кыргызстана. –Б.,1995), Джуманалиева А. (Политическая история Кыргызстана. –Б.,2005), Осмонова О.Дж (История Кыргызстана – с древнейших времен до наших дней).Учеб. для вузов. –Б.,2002.; История Кыргызстана (с древнейших времен до наших дней) –Б.,2005.

Новым источником изучения истории нашего региона является Хрестоматия по древней и средневековой истории Кыргызстана. Хрестоматия содержит фрагменты и извлечения из древнего письменного источника «Авесты».

Авеста - в переводе с персидского языка означает «основной текст», священный текст персов, в котором изложена религия Заратустры, содержит свод религиозных и юридических предписаний, молитв, песнопение, гимны зороастрийским божествам. Бесценными источниками являются древнеперсидские, древнетюркские письменные памятники, произведения древнекитайских, древнегреческих и мусульманских авторов. Переводы выполнены известными специалистами по истории и культуре народов Центральной Азии. Каждый письменный источник и произведения авторов сопровождаются комментариями, примечаниями, дается вступительная статья, содержащая краткую характеристику данного памятника.

- Историческая наука - важнейшее направление в системе современного гуманитарного знания, раскрывающая общие закономерности социального развития, его результаты и перспективы.

- Общество, общественные процессы, эволюционные изменения являются основным предметом изучения истории. В исторической науке существует общая периодизация: история первобытного общества, история средних веков, новая и новейшая история. - Неоднозначность исторического процесса обуславливает и многогранность истории как науки. В истории выделяются составные части такие как археология, этнография. Кроме этого историческая наука имеет и самостоятельные направления – социальная, экономическая, гражданская, военная, политическая история. На стыке других наук история служит источником развития таких наук как – история философии, история права, история экономики, история религии, история политикоправовых учений и другие. - История состоит из всемирной (всеобщей) истории, истории отдельных стран и народов, в том числе к ы р г ы з о в и Кыргызстана, являющихся частью Центральноазиатского общества. .

- Как любая другая наука история выполняет свои социальные функции: - гносеологическую; - политико-практическую;- мировоззренческую; воспитательную;

- Основными принципами изучения истории являются -

1.принцип историзма; 2.принцип научной объективности;

3.принцип социального подхода; 4.принцип альтернативности;

Практические задания по теме № 1. Вам предлагается два вида заданий: основное и дополнительное усложненное(*) . Их полное выполнение обеспечит вам повышенные баллы.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:

1. Предназначение истории. История Отечества - часть мировой истории

2. Периодизация истории и их исторические критерии.

3. Методы исторического познания и их характеристика.

4. Научные принципы исторической науки.

5. Взаимосвязь Истории с другими гуманитарными науками.

6. Функция «социальной памяти - особая социальная роль истории.

7. Историография истории кыргызов и Кыргызстана.

8. Фальсификация истории: причины и последствия.

Принцип социального подхода означает, что интересы классов или отдельных групп стоят выше общечеловеческих интересов. Огромное значение придается субъективной роли личности, партий, государств в истории. Принцип альтернативности – историческая альтернативность дает возможность с высоты новых условий и времени по-другому взглянуть на роль и место каждого государства, народа, конкретных личностей в истории, осмыслить допущенные ошибки. Принцип альтернативности - позволяет определить и установить в результате глубокого анализа и истолкования объективной действительности вероятность наступления или совершения того или иного исторического события, явления, процесса. И самое главное – извлечь уроки из опыта прошлого для созидания нового, будущего. Надо всегда помнить: ни один из названных принципов не может «работать» в отдельности сам по себе. Только сохранение, соблюдение и комплексное применение перечисленных методов и принципов изучения истории способствуют полному, объективному, научному постижению тайн прошлого.

Принцип социального подхода означает, что интересы классов или отдельных групп стоят выше общечеловеческих интересов. Огромное значение придается субъективной роли личности, партий, государств в истории. Принцип альтернативности – историческая альтернативность дает возможность с высоты новых условий и времени по-другому взглянуть на роль и место каждого государства, народа, конкретных личностей в истории, осмыслить допущенные ошибки. Принцип альтернативности - позволяет определить и установить в результате глубокого анализа и истолкования объективной действительности вероятность наступления или совершения того или иного исторического события, явления, процесса. И самое главное – извлечь уроки из опыта прошлого для созидания нового, будущего. Надо всегда помнить: ни один из названных принципов не может «работать» в отдельности сам по себе. Только сохранение, соблюдение и комплексное применение перечисленных методов и принципов изучения истории способствуют полному, объективному, научному постижению тайн прошлого.