Раздел II. ТРАНСМИССИЯ

Лекция 23. Назначение и типы трансмиссии

1. Назначение и типы

Общие сведения. Трансмиссией называется силовая передача, осуществляющая связь двигателя с ведущими колесами автомобиля.

Трансмиссия служит для передачи от двигателя к ведущим колесам мощности и крутящего момента, необходимых для движения автомобиля.

Крутящий момент Мк (рис.1), подведенный от двигателя к ведущим колесам, стремится сдвинуть их относительно поверхности дороги в сторону, противоположную движению автомобиля. Вследствие этого из-за противодействия дороги на ведущих колесах возникает тяговая сила Рт которая направлена в сторону движения и является движущей силой автомобиля. Тяговая сила Рт вызывает возникновение на ведущем мосту толкающей силы Рх, которая от моста через подвеску передается на кузов и приводит в движение автомобиль.

В зависимости от того, какие колеса автомобиля являются ведущими (передние, задние или те и другие), мощность и крутящий момент могут подводиться только к передним, задним или передним и задним колесам одновременно. В этом случае автомобиль является соответственно переднеприводным, заднеприводным и полноприводным.

Переднеприводные и заднеприводные автомобили имеют ограниченную проходимость и предназначены для эксплуатации на дорогах с твердым покрытием, на сухих грунтовых дорогах. Такие автомобили имеют колесную формулу, т.е. соотношение между общим числом колес и числом ведущих колес, с обозначением 4x2. В этой формуле первая цифра означает общее число колес автомобиля, а вторая — число ведущих колес. Если ведущие колеса двухскатные (грузовые автомобили, автобусы), а следовательно, общее их число равно шести, то колесная формула этих автомобилей имеет также обозначение 4x2.

Полноприводные двух- и трехосные автомобили с.двумя задними ведущими мостами обладают повышенной проходимостью. Они способны двигаться по плохим дорогам и вне дорог. Их колесные формулы имеют соответственно обозначения 4x4 и 6x4.

Полноприводные трех- и четырехосные автомобили имеют высокую проходимость. Они могут преодолевать рвы, ямы и подобные препятствия. Их колесные формулы обозначаются соответственно 6 х 6 и 8 х 8.

Колесная формула характеризует не только проходимость автомобиля, но также тип его трансмиссии.

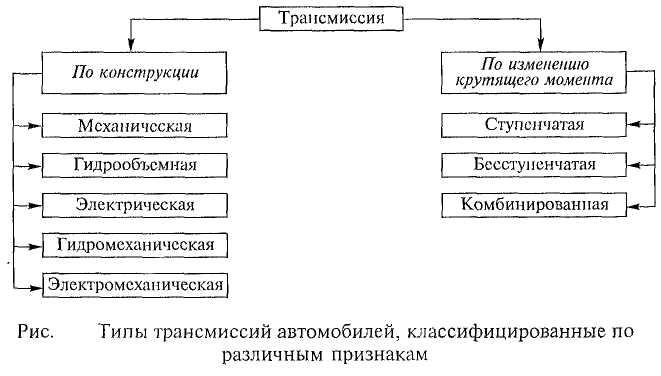

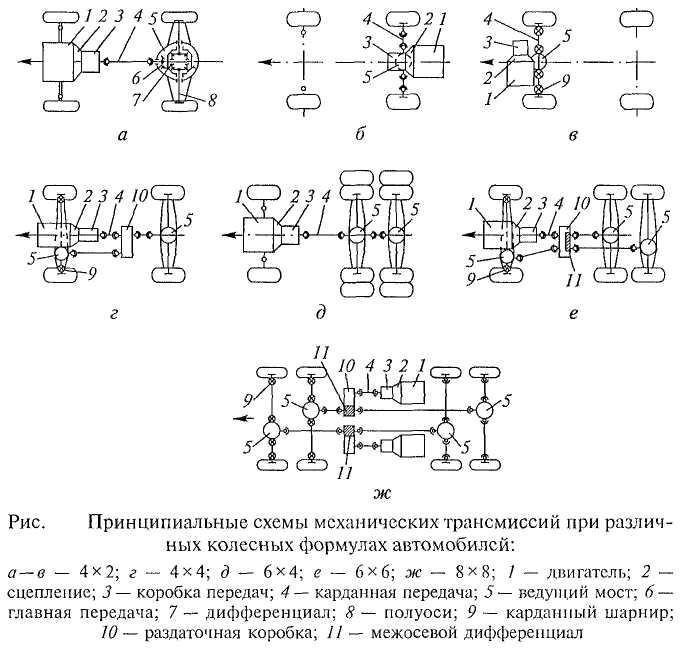

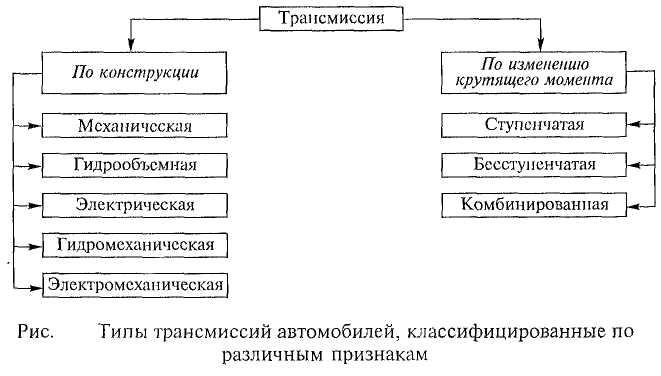

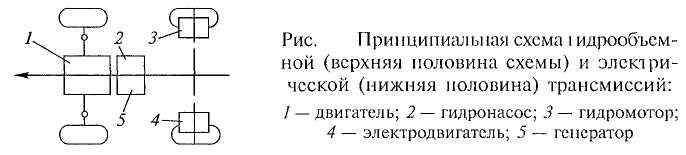

На автомобилях применяются трансмиссии различных типов (рис. 2).

Наибольшее распространение на автомобилях получили механические ступенчатые, а также гидромеханические трансмиссии. Другие типы трансмиссий на автомобилях имеют ограниченное применение.

Конструкция трансмиссии зависит от типа автомобиля, его назначения и взаимного расположения двигателя и ведущих колес. Характер изменения передаваемого крутящего момента в разных типах трансмиссий различен.

Трансмиссия и ее техническое состояние оказывают значительное влияние на эксплуатационные свойства автомобиля.

Так, при ухудшении технического состояния механизмов трансмиссии и нарушении регулировок в сцеплении, главной передаче и дифференциале повышается сопротивление движению автомобиля и ухудшаются тягово-скоростные свойства, проходимость, топливная экономичность и экологичность автомобиля.

Механические ступенчатые трансмиссии. В механических ступенчатых трансмиссиях передаваемый от двигателя к ведущим колесам крутящий момент изменяется ступенчато в соответствии с передаточным числом трансмиссии, которое равно произведению передаточных чисел шестеренных (зубчатых) механизмов трансмиссии. Передаточным числом шестеренного механизма называется отношение числа зубьев ведомой шестерни к числу зубьев ведущей шестерни.

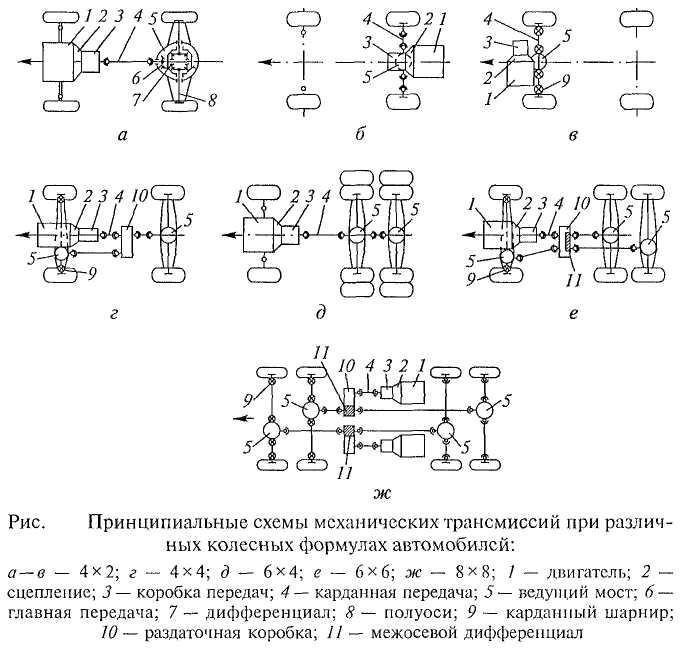

На автомобиле с колесной формулой 4x2, передним расположением двигателя и задними ведущими колесами (рис. 3, а) в трансмиссию входят сцепление 2, коробка передач 3, карданная передача 4, главная передача 6, дифференциал 7 и полуоси 8. Крутящий момент от двигателя 1 через сцепление 2 передается к коробке передач 3, где изменяется в соответствии с включенной передачей. От коробки передач крутящий момент через карданную передачу 4 подводится к главной передаче 6 ведущего моста 5, в которой увеличивается, и далее через дифференциал 7 и полуоси 8 — к задним ведущим колесам.

Для легковых автомобилей такое взаимное расположение двигателя и механизмов трансмиссии обеспечивает равномерное распределение нагрузки между передними и задними колесами и возможность размещения сидений между ними в зоне меньших колебаний кузова. Недостатком является необходимость применения сравнительно длинной карданной передачи с промежуточной опорой.

Механические трансмиссии легковых автомобилей с колесной формулой 4x2 могут также иметь расположение двигателя, сцепления и коробки передач у ведущего моста: задние ведущие колеса и двигатель 1 сзади (рис. 3, б) или передние ведущие колеса и двигатель 1 спереди (рис. 3, в). Такие трансмиссии не имеют карданной передачи между коробкой передач и ведущим мостом и включают в себя сцепление 2, коробку передач 3, главную передачу и дифференциал и привод ведущих колес, который осуществляется не полуосями, а карданными передачами. При этом в приводе к ведущим управляемым колесам применяются карданные шарниры .9 равных угловых скоростей. Эти трансмиссии просты по конструкции, компактны, имеют небольшую массу и экономичны.

Заднее расположение двигателя и трансмиссии (см. рис.3, б) обеспечивает лучшие обзорность и размещение сидений в кузове между мостами автомобиля, изоляцию салона от шума двигателя и отработавших газов. Однако ухудшаются управляемость, устойчивость автомобиля и безопасность водителя и переднего пассажира при наездах и столкновениях.

Переднее расположение двигателя и трансмиссии (см. рис.3, в) улучшает управляемость и устойчивость автомобиля, но при движении на скользких подъемах дороги возможно пробуксовывание ведущих колес вследствие уменьшения на них нагрузки.

Механическая трансмиссия автомобиля с колесной формулой 4x4 с передним расположением двигателя 1 (рис. 3, г) кроме сцепления 2, коробки передач 3, карданной передачи 4 и заднего ведущего моста 5 дополнительно включает в себя передний ведущий управляемый мост и раздаточную коробку 10, соединенную с этим мостом и коробкой передач 3 карданными передачами. Крутящий момент от раздаточной коробки подводится к переднему и заднему ведущим мостам. В раздаточной коробке имеется устройство для включения привода переднего ведущего моста или межосевой дифференциал, распределяющий крутящий момент между ведущими мостами автомобиля.

Передний ведущий мост имеет главную передачу, дифференциал и привод колес в виде карданных передач с шарнирами 9 равных угловых скоростей, обеспечивающих подведение крутящего момента к передним ведущим управляемым колесам.

У автомобилей с колесной формулой 6x4 (рис.3, д) крутящий момент к среднему (промежуточному) и заднему ведущим мостам может подводиться одним общим валом. В этом случае главная передача среднего моста имеет проходной ведущий вал.

У автомобиля с колесной формулой 6x6 (рис.3, е) крутящий момент к среднему и заднему ведущим мостам может подводиться и раздельно — двумя валами. В раздаточной коробке этих автомобилей имеется специальное устройство для включения привода переднего моста или межосевой дифференциал 11, распределяющий крутящий момент между ведущими мостами.

Автомобили с колесной формулой 8x8 обычно имеют потеле-жечное расположение ведущих мостов, при котором сближены ведущие мосты — первый со вторым и третий с четвертым. При этом первые два моста являются и управляемыми.

При установке двух двигателей 1 (рис.3, ж) трансмиссия таких автомобилей имеет два сцепления 2, две коробки передач 3 и две раздаточные коробки 10с межосевыми дифференциалами 11. При этом автомобиль может двигаться при одном работающем двигателе.

По сравнению с другими типами трансмиссий механические трансмиссии проще по конструкции, имеют меньшую массу, более экономичны, надежнее в работе и имеют высокий КПД, равный 0,8...0,95. Недостатком их является разрыв потока мощности при переключении передач, что снижает тягово-скоростные свойства и ухудшает проходимость автомобиля. Кроме того, правильность выбора передачи и момента переключения передач зависит от квалификации водителя, а частые переключения передач в условиях города приводят к сильной утомляемости водителя. Механические трансмиссии также не обеспечивают полного использования мощности двигателя и простоты управления автомобилем.

Гидрообъемная трансмиссия. Этот вид трансмиссии представляет собой бесступенчатую передачу автомобиля.

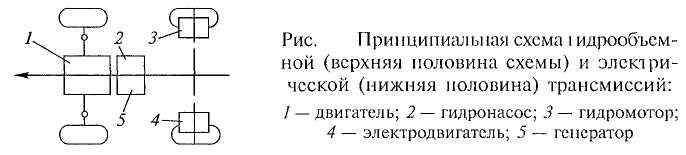

В гидрообъемной трансмиссии (верхняя половина рис. 4.) двигатель 1 внутреннего сгорания приводит в действие гидронасос 2, соединенный трубопроводами с гидромоторами 3, валы которых связаны с ведущими колесами автомобиля. При работе двигателя гидродинамический напор жидкости, создаваемый гидронасосом в гидромоторах ведущих колес, преобразуется в механическую работу. Ведущие колеса с гидромоторами, установленными в них, называются гидромотор-колесами.

Рабочее давление в системе в зависимости от конструкции гидроагрегатов составляет 10...50 МПа.

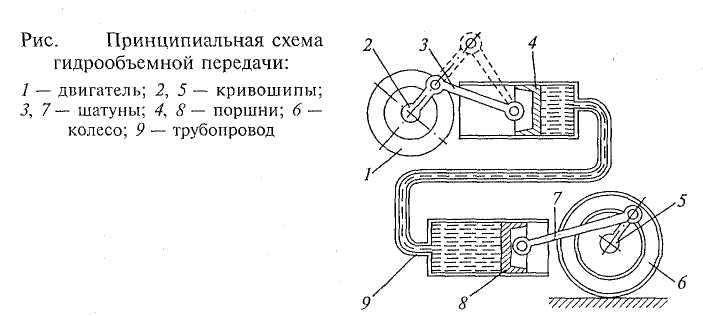

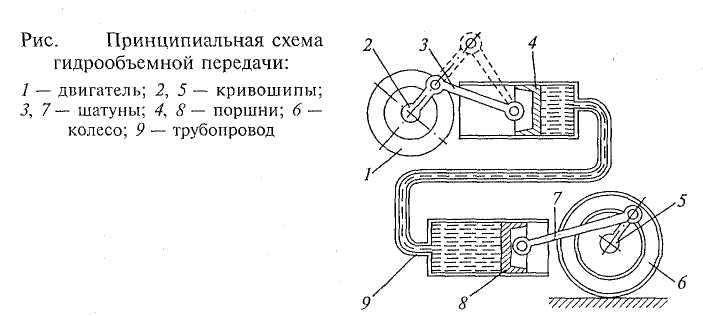

На рис. 5 представлена простейшая схема устройства и работы гидрообъемной передачи, в которой используется гидростатический напор жидкости. При вращении коленчатого вала двигателя через кривошип 2 и шатун 3 производится перемещение поршня 4 гидронасоса. Жидкость из гидронасоса через трубопровод 9 подается в цилиндр гидродвигателя, поршень 8 которого перемещает через шатун 7 кривошип 5 и приводит во вращение ведущее колесо 6.

В действительности гидрообъемные передачи, применяемые на автомобилях, гораздо сложнее, чем передача, представленная на рис.5. Так, они включают в себя роторные гидронасосы плунжерного типа, колесные гидродвигатели, магистрали высокого и низкого давления, редукционные клапаны, охладитель, дренажную и подпитывающую системы (резервуар, фильтр, охладитель, насос, редукционный и предохранительный клапаны).

Преимуществом гидрообъемной трансмиссии является бесступенчатое автоматическое изменение ее передаточного числа и передаваемого крутящего момента, что обеспечивает плавное трогание автомобиля с места, облегчает и упрощает управление автомобилем и снижает утомляемость водителя и, следовательно, повышает безопасность движения. Она также повышает проходимость автомобиля в результате непрерывного потока мощности и плавного изменения крутящего момента.

По сравнению с механической гидрообъемная трансмиссия имеет большие габаритные размеры и массу, меньшие КПД, долговечность и более высокую стоимость. Она сложна в изготовлении и требует надежных уплотнений.

Электрическая трансмиссия. Это бесступенчатая передача, в которой крутящий момент изменяется плавно, без участия водителя, в зависимости от сопротивления дороги и частоты вращения коленчатого вала двигателя.

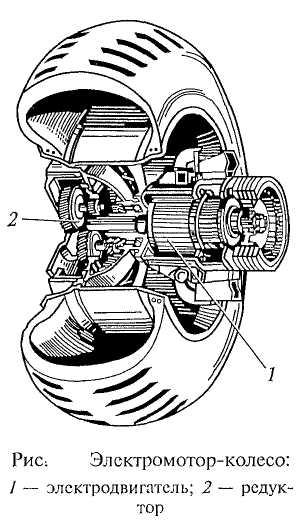

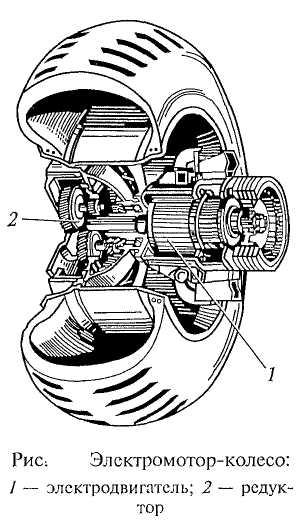

В электрической трансмиссии (см. рис 4) двигатель 1 внутреннего сгорания приводит в действие генератор 5. Ток от генератора поступает к электродвигателям 4 ведущих колес автомобиля. Ведущее колесо (рис. 6) с установленным внутри электродвигателем 1 называется электромотор-колесом. Крутящий момент от электродвигателя к колесу передается через колесный редуктор 2. При применении быстроходных электродвигателей в ведущих колесах используются понижающие зубчатые передачи.

Преимуществом электрических трансмиссий является бесступенчатое автоматическое изменение ее передаточного числа. Это обеспечивает плавное трогание автомобиля с места, упрощает и облегчает управление автомобилем и снижает утомляемость водителя. В результате повышается безопасность движения. Кроме того, повышается проходимость автомобиля вследствие непрерывного потока мощности и плавного изменения крутящего момента. Повышается также долговечность двигателя из-за уменьшения динамических нагрузок и отсутствия жесткой связи между двигателем и ведущими колесами. Однако у электрических трансмиссий КПД не превышает 0,75, что ухудшает тягово-скоростные свойства автомобиля. Кроме того, расход топлива по сравнению с механическими трансмиссиями повышается на 10... 20 %. Электрические трансмиссии также имеют большую массу и высокую стоимость.

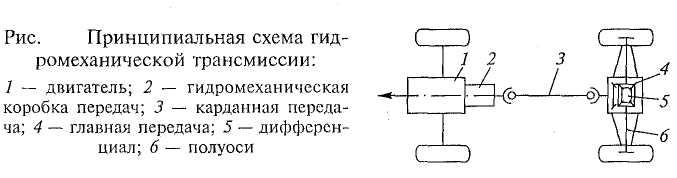

Гидромеханическая трансмиссия. Это комбинированная трансмиссия, которая состоит из механизмов механической и гидравлической трансмиссий. В гидромеханической трансмиссии передаточное число и крутящий момент изменяются ступенчато и плавно.

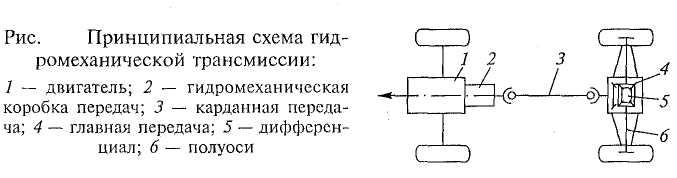

В гидромеханическую трансмиссию (рис. 7) входят гидромеханическая коробка передач 2, включающая гидротрансформатор и механическую коробку передач, карданная передача 3, главная передача 4, дифференциал 5 и полуоси 6.

Гидротрансформатор устанавливают вместо сцепления, и в нем передача крутящего момента от двигателя 1 к трансмиссии происходит за счет гидродинамического (скоростного) напора жидкости. Гидротрансформатор плавно автоматически изменяет крутящий момент в зависимости от нагрузки. При этом крутящий момент от гидротрансформатора передается к механической коробке передач, в которой передачи включаются с помощью фрикционных механизмов. Применение гидротрансформатора обеспечивает плавное трогание автомобиля с места, уменьшает число переключений передач, что снижает утомляемость водителя, улучшает проходимость автомобиля, почти в 2 раза повышается долговечность двигателя и механизмов трансмиссии вследствие уменьшения в трансмиссии динамических нагрузок и крутильных колебаний. Снижается также вероятность остановки двигателя при резком увеличении нагрузки.

Недостатками гидромеханической трансмиссии являются более низкий КПД, что ухудшает тягово-скоростные свойства и топливную экономичность автомобиля, более сложная конструкция и большая масса, а также высокая стоимость в производстве, которая составляет около 10% стоимости автомобиля.

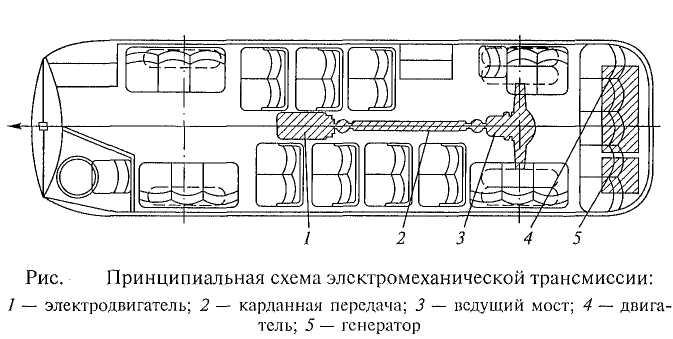

Электромеханическая трансмиссия. Это комбинированная трансмиссия, которая состоит из элементов механической и электрической трансмиссий.

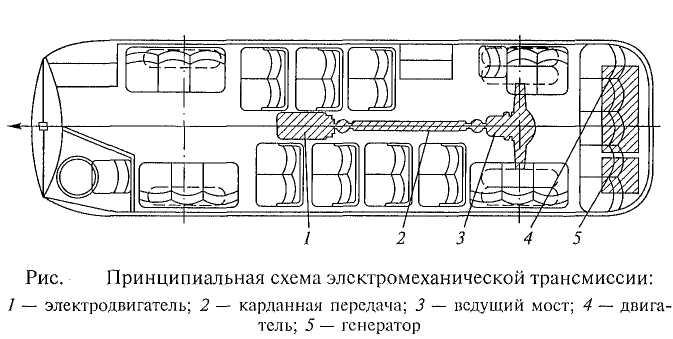

На рис.8 приведена схема электромеханической трансмиссии автобуса большой вместимости. Двигатель 4 внутреннего сгорания расположен в задней части автобуса и приводит в действие генератор 5. Ток, вырабатываемый генератором, подводится к электродвигателю 1. Крутящий момент от электродвигателя через карданную передачу 2 подводится к ведущему мосту 3 и далее через главную передачу, дифференциал и полуоси — к ведущим колесам автобуса. Сцепление и коробка передач в трансмиссии отсутствуют, так как при возрастании сопротивления дороги уменьшается частота вращения электродвигателя и автоматически увеличивается крутящий момент, подводимый к ведущим колесам автобуса.

Режим работы двигателя в различных дорожных условиях зависит только от подачи топлива, которая осуществляется педалью. Отсутствие педали сцепления и рычагов переключения коробки передач существенно облегчает работу водителя автобуса, который в условиях города работает с частыми остановками. Кроме того, электромеханическая трансмиссия повышает проходимость и безопасность движения.

Недостатком электромеханической трансмиссии по сравнению с механической является меньший КПД, не превышающий 0,85, что ухудшает тягово-скоростные свойства и топливную экономичность (расход топлива увеличивается на 15...20 %). Передача также имеет большие габаритные размеры и массу.

Трансмиссии автопоездов. Автопоезда, состоящие из автомобиля-тягача и прицепов или полуприцепов, могут иметь различного типа трансмиссии в зависимости от назначения автопоезда. Так, на автопоездах, предназначенных для работы на дорогах с твердым покрытием, трансмиссию имеет только автомобиль-тягач. На автопоездах, рассчитанных на работу в условиях бездорожья, для повышения их проходимости прицепы и полуприцепы обычно оборудуются ведущими мостами. Мощность и крутящий момент к этим мостам могут подводиться от двигателя автомобиля-тягача через механическую, гидравлическую или электрическую передачи.

Для привода дополнительного оборудования автопоезда (лебедки, насоса подъема грузового кузова и др.) в трансмиссии имеется коробка отбора мощности, которая присоединяется к коробке передач.

Контрольные вопросы

Каково назначение трансмиссии?

Почему происходит движение автомобиля при подводе трансмиссией к ведущим колесам мощности и крутящего момента от двигателя?

Что характеризует колесная формула автомобиля?

Каковы основные механизмы механических трансмиссий автомобилей с различными колесными формулами?

Какие эксплуатационные свойства автомобиля зависят от трансмиссии и ее технического состояния?

Лекция 24. Назначение и типы сцеплении

1. Назначение и типы

Сцеплением называется силовая муфта, в которой передача крутящего момента обеспечивается силами трения, гидродинамическими силами или электромагнитным полем. Такие муфты называются соответственно фрикционными, гидравлическими и электромагнитными.

Сцепление служит для временного разъединения двигателя и трансмиссии и плавного их соединения. Временное разъединение двигателя и трансмиссии необходимо при переключении передач, торможении и остановке автомобиля, а плавное соединение — после переключения передач и при троганий автомобиля с места.

При движении автомобиля сцепление во включенном состоянии передает крутящий момент от двигателя к коробке передач и предохраняет механизмы трансмиссии от динамических нагрузок. Так, нагрузки в трансмиссии возрастают при резком торможении двигателем, резком включении сцепления, неравномерной работе двигателя и резком снижении частоты вращения коленчатого вала, наезде колес на неровности дороги и т.д.

На автомобилях применяются различные типы сцеплений (рис.1).

Все указанные сцепления, кроме центробежных, являются постоянно замкнутыми, т.е. постоянно включенными и выключаемыми водителем при переключении передач, торможении и остановке автомобиля.

На автомобилях наибольшее применение получили фрикционные сцепления. Однодисковые сцепления применяются на легковых автомобилях, автобусах и грузовых автомобилях малой и средней грузоподъемности, а иногда и большой грузоподъемности.

Двухдисковые сцепления устанавливают на грузовых автомобилях большой грузоподъемности и автобусах большой вместимости.

Многодисковые сцепления используются очень редко — только на автомобилях большой грузоподъемности.

Гидравлические сцепления, или гидромуфты, в качестве отдельного механизма на современных автомобилях не применяются. Ранее они использовались в трансмиссии автомобилей, но только совместно с последовательно установленным фрикционным сцеплением.

Электромагнитные сцепления имели некоторое применение на автомобилях, но широкого распространения не получили в связи со сложностью их конструкции.

Фрикционные однодисковые сцепления. Фрикционным сцеплением называется дисковая муфта, в которой крутящий момент передается за счет силы сухого трения.

Широкое распространение на современных автомобилях получили однодисковые сухие сцепления.

Однодисковым сцеплением называется фрикционная муфта, в которой для передачи крутящего момента применяется один ведомый диск.

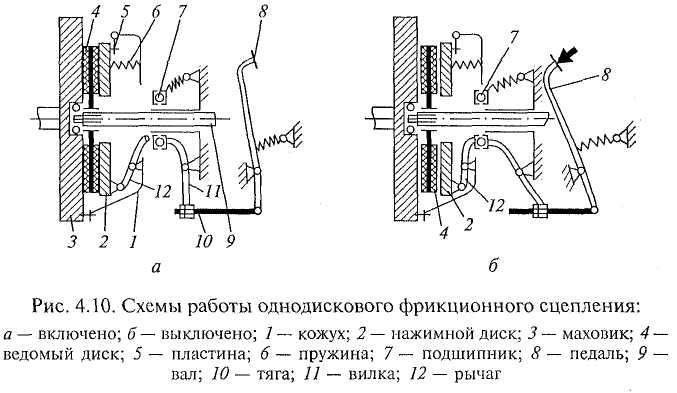

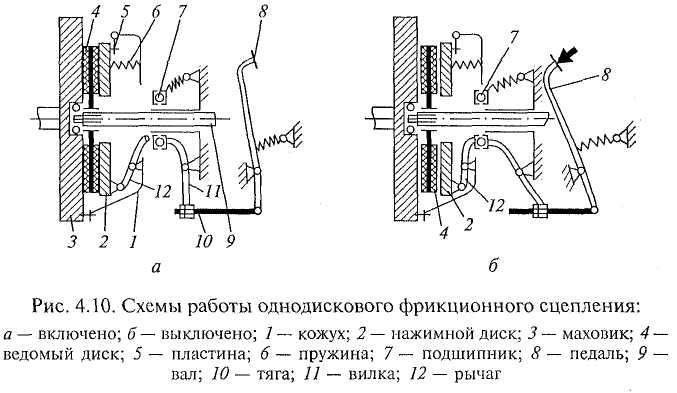

Однодисковое сцепление (рис. 2, а) состоит из ведущих и ведомых деталей, а также деталей включения и выключения сцепления. Ведущими деталями являются маховик 3 двигателя, кожух 1 и нажимной диск 2, ведомыми — ведомый диск 4, деталями включения — пружины 6, деталями выключения — рычаги 12 и муфта с подшипником 7. Кожух 1 прикреплен болтами к маховику. Нажимной диск 2 соединен с кожухом упругими пластинами 5. Это обеспечивает передачу крутящего момента от кожуха на нажимной диск и перемещение нажимного диска в осевом направлении при включении и выключении сцепления. Ведомый диск 4 установлен на шлицах первичного (ведущего) вала 9 коробки передач.

Сцепление имеет привод, в который входят педаль 8, тяга 10, вилка 11 и муфта с выжимным подшипником 7. При отпущенной педали 8 сцепление включено, так как ведомый диск 4 прижат к маховику 3 нажимным диском 2 усилием пружин 6. Сцепление передает крутящий момент от ведущих деталей к ведомым через поверхности трения ведомого диска с маховиком и нажимным диском. При нажатии на педаль 8 (рис.10, б) сцепление выключается, так как муфта с выжимным подшипником 7 перемещается к маховику, поворачивает рычаги 12, которые отодвигают нажимной диск 2 от ведомого диска 4. В этом случае ведущие и ведомые детали сцепления разъединены, и сцепление не передает крутящий момент.

Однодисковые сцепления просты по конструкции, дешевы в изготовлении, надежны в работе, обеспечивают хороший отвод теплоты от трущихся поверхностей, чистоту выключения и плавность включения. Они удобны в обслуживании при эксплуатации и ремонте.

В однодисковых сцеплениях сжатие ведущих и ведомых деталей может производиться несколькими цилиндрическими пружинами, равномерно расположенными по периферии нажимного диска. Оно также может осуществляться одной диафрагменной пружиной или конусной пружиной, установленной в центре нажимного диска.

Сцепление с периферийными пружинами несколько сложнее по конструкции (большое количество пружин). Кроме того, поломка одной из пружин в эксплуатации может быть не замечена, что приведет к повышенному изнашиванию сцепления.

Сцепление с одной центральной пружиной проще по конструкции и надежнее в эксплуатации. При центральной диафрагменной пружине сцепление имеет меньшую массу и габаритные размеры, а также меньшее количество деталей, так как пружина кроме своей функции выполняет еще и функцию рычагов выключения сцепления. Кроме того, она обеспечивает равномерное распределение усилия на нажимной диск. Сцепления с центральной диафрагменной пружиной применяются на легковых автомобилях из-за трудности изготовления пружин с большим нажимным усилием при малых габаритных размерах сцепления.

Преимущество сцепления с центральной конической пружиной состоит в том, что нажимная пружина не соприкасается с нажимным диском и поэтому при работе сцепления меньше нагревается и дольше сохраняет свои упругие свойства. Кроме того, благодаря конструкции нажимного механизма сцепление может передавать большой крутящий момент при сравнительно небольшом усилии пружины. Такие сцепления применяются на грузовых . автомобилях большой грузоподъемности.

Приводы фрикционных сцеплений могут быть механическими, гидравлическими и электромагнитными. Наибольшее применение на автомобилях получили механические и гидравлические приводы.

Механические приводы просты по конструкции и надежны в работе. Однако они имеют меньший КПД, чем гидравлические приводы сцеплений.

Гидравлические приводы, имея больший КПД, обеспечивают более плавное включение сцепления и уменьшают усилие, необходимое для выключения сцепления. Но гидравлические приводы сложнее по конструкции, менее надежны в работе, более дорогостоящи и требуют больших затрат при обслуживании.

Для облегчения управления сцеплением в приводах часто применяют механические усилители (в виде сервопружин), пневматические и вакуумные. Так, сервопружины уменьшают максимальное усилие выключения сцепления на 20...40 %.

Лекция 25. Устройство сцеплений

Однодисковые сцепления с периферийными пружинами. Сцепления такого типа получили широкое применение на легковых и грузовых автомобилях, а также на автобусах.

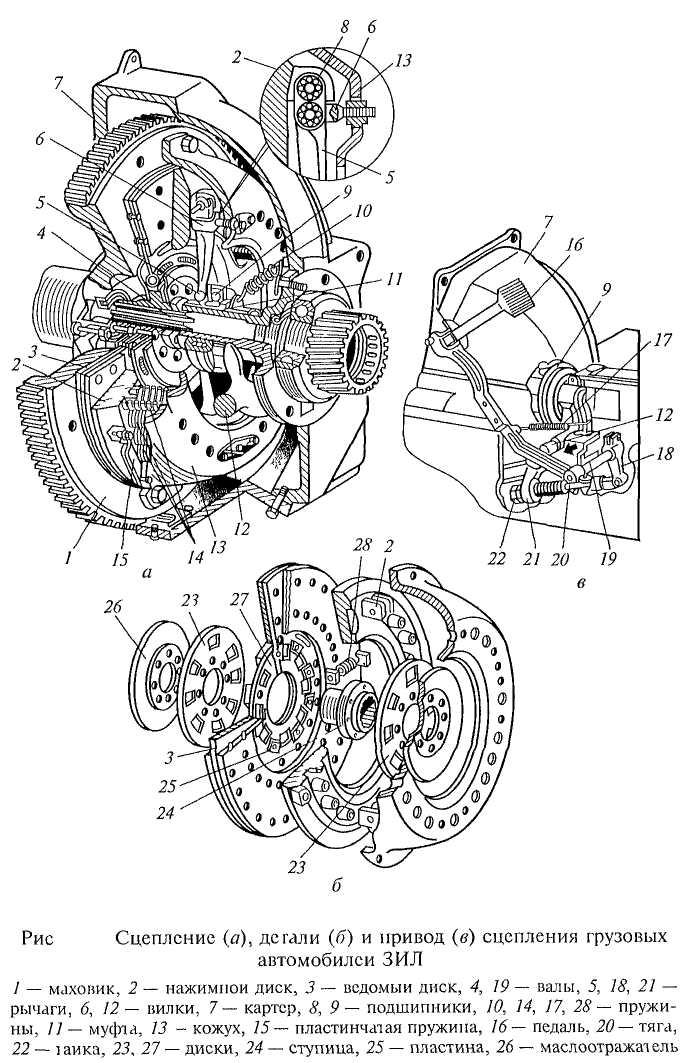

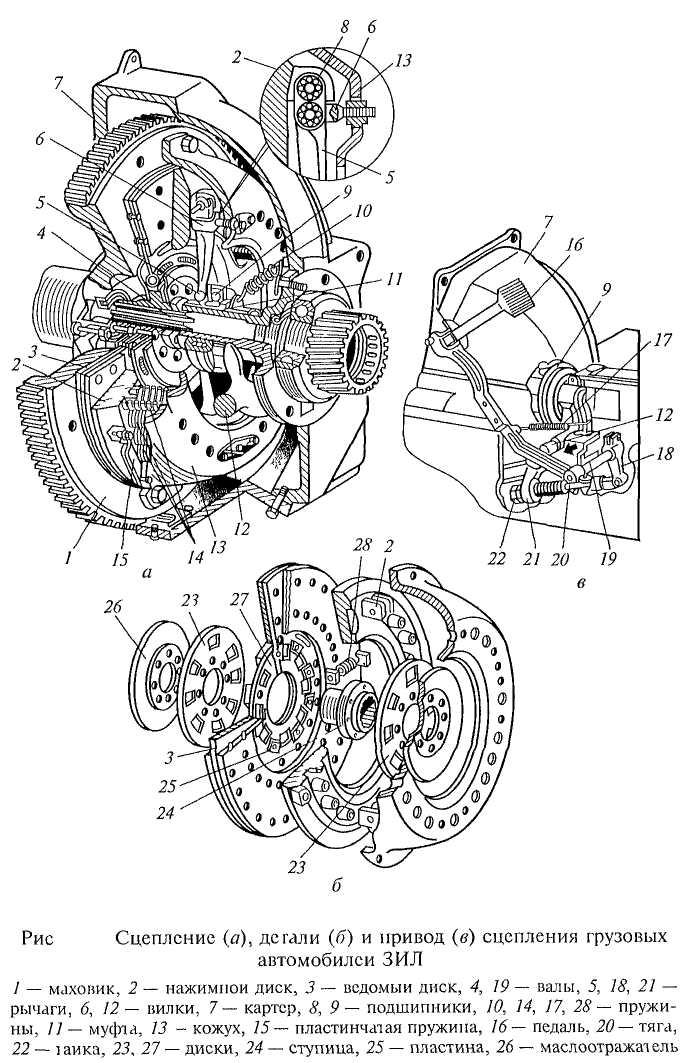

На рис.1 представлено сцепление грузовых автомобилей ЗИЛ. Сцепление — постоянно замкнутое, фрикционное, сухое, однодисковое, с периферийными пружинами и механическим приводом.

Сцепление находится в чугунном картере 7, прикрепленном к двигателю. К маховику 1 двигателя болтами присоединен стальной штампованный кожух 13 сцепления. Чугунный нажимной диск 2 соединен с кожухом четырьмя парами пластинчатых пружин 15, передающих крутящий моменте кожуха на нажимной диск. Между кожухом и нажимным диском равномерно размещены по окружности шестнадцать цилиндрических нажимных пружин 14, каждая из которых центрируется специальными выступами, выполненными на нажимном диске и кожухе. Между нажимным диском и пружинами установлены теплоизолирующие шайбы, которые уменьшают нагрев пружин при работе сцепления и исключают потерю пружинами упругих свойств при нагреве. Четыре рычага 5 выключения сцепления при помощи осей с игольчатыми подшипниками 8соединены с нажимным диском и вилками 6. Опорами вилок на кожухе служат сферические гайки, обеспечивающие вилкам возможность совершать колебательное движение при перемещении нажимного диска. При сборке сцепления этими гайками регулируют положение рычагов выключения сцепления.

Муфта 11 выключения сцепления имеет неразборный выжимной подшипник 9 с постоянным запасом смазочного материала, который не пополняется в процессе эксплуатации.

В ведомом диске сцепления находится пружинно-фрикционный гаситель крутильных колебаний. К тонкому стальному ведомому диску З с обеих сторон приклепаны фрикционные накладки из прессованной металлоасбестовой композиции. Диск соединен со ступицей 24 при помощи восьми пружин 28 гасителя крутильных колебаний.

Ступица установлена на шлицах первичного вала 4 коробки передач. Пружины 28 установлены с предварительным сжатием в совмещенных и расположенных по окружности прямоугольных окнах дисков 23, 27w фланца ступицы 24 ведомого диска. При такой установке пружин ведомый диск 3 может поворачиваться в обе стороны относительно ступицы 24 на определенный угол, сжимая при этом пружины 28. Угол поворота ведомого диска ограничивается сжатием пружин до соприкосновения их витков.

Диск 23 приклепан к ступице вместе с маслоотражателями 26 и прижат к фрикционным пластинам 25, которые закреплены на диске 27, приклепанном к ведомому диску 3. При перемещениях ведомого диска относительно его ступицы вследствие действия крутильных колебаний, возникающих в трансмиссии при резких изменениях частоты вращения деталей за счет трения между дисками и фрикционными пластинами 25, происходит гашение крутильных колебаний, энергия которых превращается в теплоту и рассеивается в окружающую среду. Пружины 28 гасителя снижают частоту колебаний деталей трансмиссии, не дают им совпадать с частотой крутильных колебаний и исключают резонансные явления в трансмиссии. Кроме того, при возрастании крутящего момента пружины обеспечивают плавное его увеличение в момент начала движения автомобиля или при переключении передач, что обеспечивает плавность включения сцепления даже при резком отпускании педали сцепления.

Гаситель крутильных колебаний повышает долговечность механизмов трансмиссии.

Привод сцепления — механический. В привод входят педаль 16 с валом 19, рычаги 18 и 21, регулировочная тяга 20 и вилка 12 выключения сцепления.

При нажатии на педаль поворачивается вал 19 и через рычаги и тягу действует на вилку 12, а она — на муфту выключения 11 с выжимным подшипником 9. Муфта с подшипником перемещается и нажимает на внутренние концы рычагов 5, которые отводят своими наружными концами нажимной диск от ведомого. При этом нажимные пружины 14 сжимаются. В этом положении сцепление выключено, и крутящий момент от двигателя к трансмиссии не передается.

После отпускания педали муфта выключения с подшипником возвращаются в исходное положение под действием соответственно пружин 10 и 17. При этом под действием нажимных пружин 14 нажимной диск прижимается к маховику. Теперь сцепление включено, и крутящий момент передается от двигателя к трансмиссии.

Для надежной работы сцепления необходимо выполнить две регулировки: свободного хода педали сцепления и положения рычагов выключения сцепления.

Регулировка свободного хода педали сцепления или зазора между выжимным подшипником и рычагами выключения сцепления производится регулировочной гайкой 22 путем изменения длины тяги 20. При этом зазор должен быть в пределах 1,5...3 мм, что соответствует свободному ходу педали сцепления 35...50 мм. Эта регулировка эксплуатационная. Она необходима для полного включения и выключения сцепления. Так, при меньшем зазоре выжимной подшипник может постоянно или периодически нажимать на рычаги выключения, вызывая пробуксовывание сцепления и увеличивая тем самым изнашивание подшипника, фрикционных накладок и рычагов выключения сцепления.

Регулировка рычагов выключения производится при сборке и ремонте сцепления при помощи сферических гаек крепления опорных вилок 6, Эта регулировка необходима для того, чтобы нажимной диск при выключении сцепления перемещался без перекоса. При наличии перекоса нажимного диска сцепление будет интенсивно изнашиваться.

Однодисковые сцепления с центральной диафрагаенной пружиной. Такие сцепления получили широкое применение на легковых автомобилях. Сцепления имеют простую конструкцию, небольшие габаритные размеры и массу. Для их выключения требуется небольшое усилие, так как усилие, создаваемое диафрагменной пружиной, при выключении уменьшается. Однако величина прижимного усилия диафрагменной пружины ограничена.

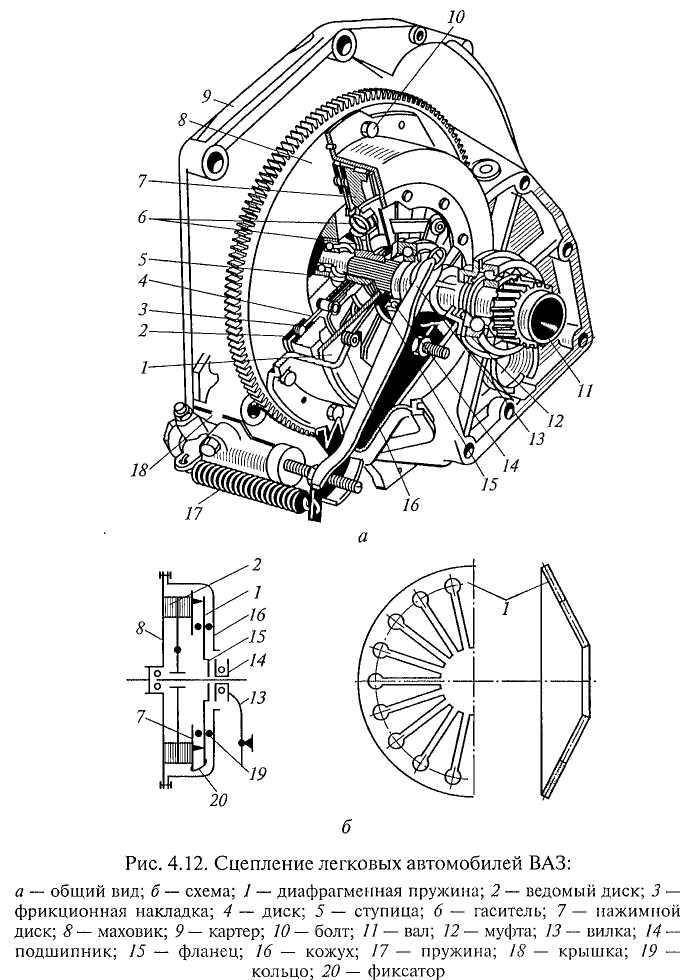

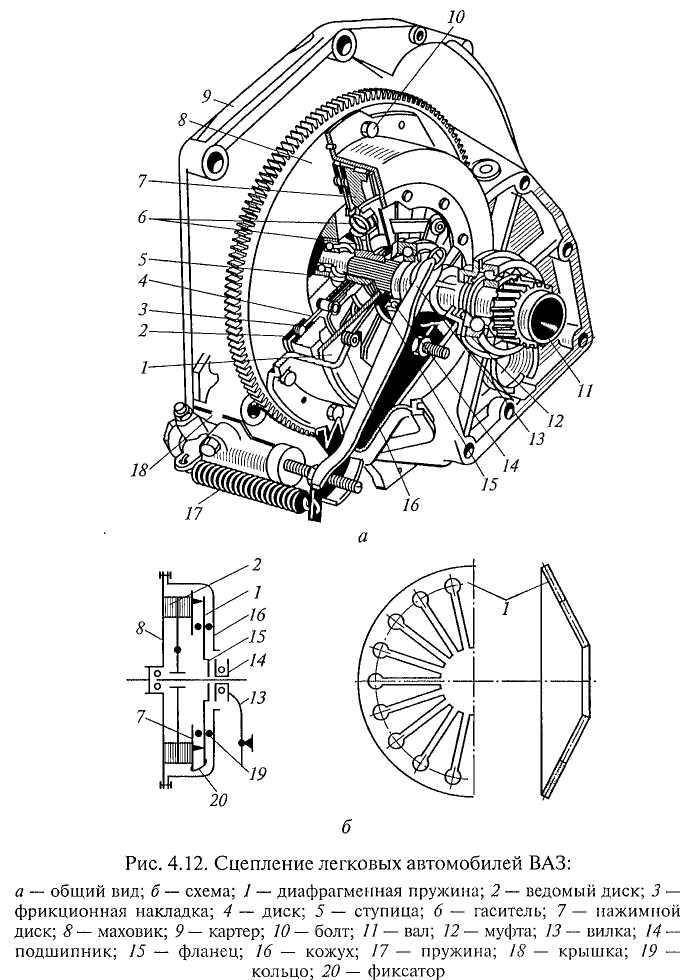

На рис.2 показано сцепление легковых автомобилей ВАЗ повышенной проходимости. Сцепление — однодисковое, сухое, с центральной диафрагменной пружиной и гидравлическим приводом.

Сцепление имеет один ведомый диск, а ведущие и ведомые его части прижимаются друг к другу центральной пружиной. Крутящий момент от двигателя сцепление передает за счет сил сухого трения. Усилие от педали к вилке выключения сцепления передастся через жидкость.

Сцепление состоит из ведущих частей (маховик 8, кожух 16, нажимной диск 7), ведомых частей (ведомый диск 2) и деталей включения и выключения (пружина 1, муфта 12, подшипник 14). Стальной штампованный кожух 16, чугунный нажимной диск 7и нажимная пружина 1 представляют собой неразборный узел, который крепится к маховику 8 болтами 10. Между маховиком и нажимным диском на шлицах ведущего вала 11 коробки передач установлен ведомый диск 2, состоящий из ступицы 5, стального разрезного диска 4 и фрикционных накладок 3. Ведомый диск снабжен пружинно-фрикционным гасителем крутильных колебаний 6, который обеспечивает упругую связь между ступицей 5 и диском 4, а также гашение крутильных колебаний. Диафрагменная пружина 1, отштампованная из листовой пружинной стали, в свободном состоянии имеет вид усеченного конуса с радиальными прорезями, идущими от ее внутреннего края. Радиальные прорези образуют 18 лепестков, которые являются упругими выжимными рычажками. Упругость этих рычажков способствует обеспечению плавной работы сцепления. Пружина 1 с помощью заклепок и двух колец 19 закреплена на кожухе 16 сцепления. При этом наружный ее край, соприкасающийся с нажимным диском, передает усилие от пружины на нажимной диск. Сцепление вместе с маховиком размещается в отлитом из алюминиевого сплава картере 9, закрытом спереди стальной штампованной крышкой 18 и закрепленном на заднем торце блока цилиндров двигателя.

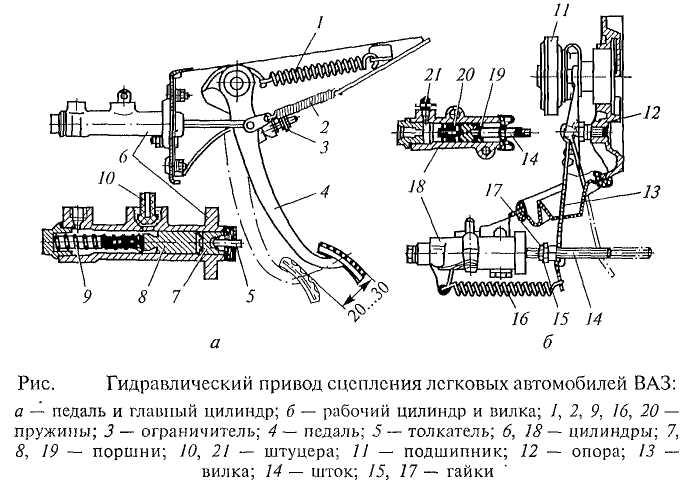

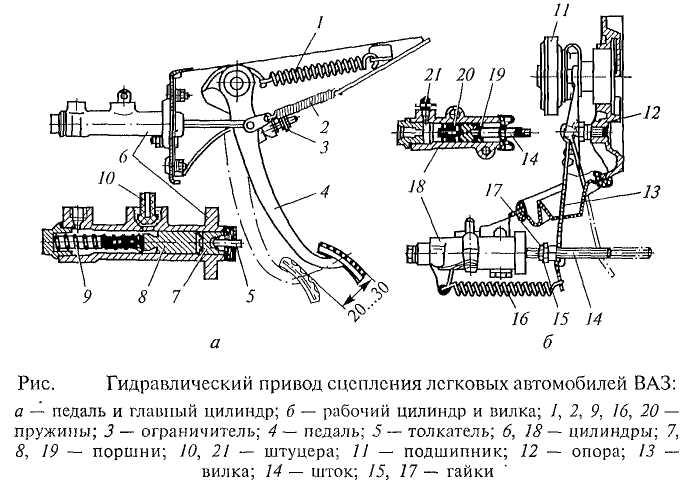

Сцепление имеет гидравлический привод. Гидравлический привод сцепления (рис. 3) состоит из подвесной педали 4 с пружиной 2, главного цилиндра 6 и его бачка, рабочего цилиндра 18, соединительных трубопроводов со штуцерами 10, 21 и вилки 13 выключения сцепления с пружиной 16. Педаль и главный цилиндр прикреплены к кронштейну педалей сцепления и тормоза, соединенному с передним щитом кузова, а рабочий цилиндр установлен на картере сцепления. При выключении сцепления усилие от педали 4 через толкатель 5 главного цилиндра передается на поршни 7 и 8 с пружиной 9, которые вытесняют жидкость в трубопровод и рабочий цилиндр. Поршень 19 рабочего цилиндра с пружиной 20 через шток 14 поворачивает на шаровой опоре 12 вилку 13 выключения сцепления с пружиной 16, которая перемещает муфту с подшипником 11. Подшипник через упорный фланец 15 (см. рис.2) перемещает внутренний край пружины 1 в сторону маховика 8. Пружина выгибается в обратную сторону, ее наружный край через фиксаторы 20 отводит нажимной диск 7от ведомого диска 2, и сцепление выключается, т.е. не передаст крутящий момент на трансмиссию.

При отпускании педали сцепления под действием пружины 1 нажимной диск прижимает ведомый диск к маховику, и сцепление включается — передает крутящий момент на трансмиссию. При этом все остальные детали сцепления и его привода возвращаются в исходное положение под действием пружин 17 вилки выключения 13, поршней главного и рабочего цилиндров и педали сцепления. Пружина 1 (см. рис. 4.13) соединена с педалью сцепления и уменьшает усилие на педали при выключении сцепления. Свободный ход педали, равный 20... 30 мм и соответствующий зазору 2 мм между торцом подшипника 11 выключения сцепления и упорным фланцем центральной нажимной пружины, регулируется гайкой 17, которая фиксируется контргайкой 15. Свободный ход педали необходим для полного включения сцепления и предотвращения изнашивания и выхода из строя подшипника выключения сцепления. Полное включение сцепления обеспечивается зазором 0,1...0,5 мм между толкателем 5 и поршнем 7 при отпущенной педали сцепления, который устанавливается ограничителем 3.

Гидравлический привод сцепления заполняют тормозной жидкостью в количестве 0,2 л.

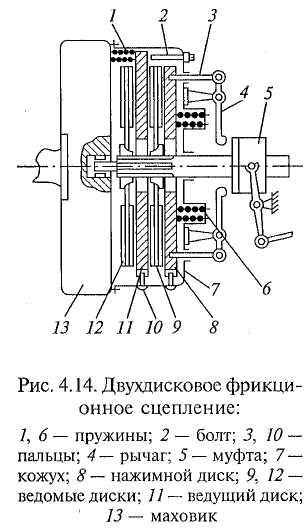

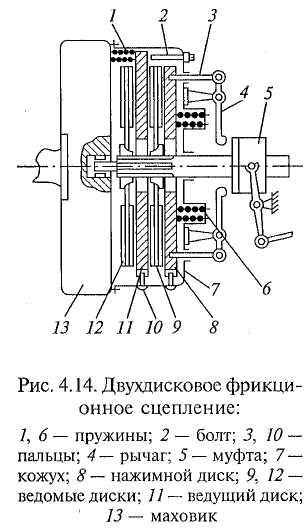

Фрикционные двухдисковые сцепления. Двухдисковым называется сцепление, в котором для передачи крутящего момента применяются два ведомых диска.

Двухдисковое сцепление при сравнительно небольших размерах позволяет передавать крутящий момент большой величины. Поэтому двухдисковые сцепления применяются на грузовых автомобилях большой грузоподъемности.

В двухдисковом сцеплении (рис.4) ведущими деталями являются маховик 13 двигателя, кожух 7, нажимной диск 8 и ведущий диск 11, ведомыми — ведомые диски 9 и 12, деталями включения — пружины 6, деталями выключения — рычаги 4 и муфта выключения 5 с выжимным подшипником.

Кожух 7 прикреплен к маховику 13 и связан с нажимным 8 и ведущим 11 дисками направляющими пальцами 10, которые входят в пазы дисков. Вследствие этого нажимной и ведущий диски могут свободно перемещаться в осевом направлении и передавать крутящий момент от маховика на ведомые диски, установленные на шлицах первичного вала коробки передач

При включенном сцеплении пружины 6 действуют на нажимной диск, зажимая между ним и маховиком двигателя ведущий и ведомые диски. При выключении сцепления муфта 5 давит на рычаги 4, которые через оттяжные пальцы 3 отводят нажимной диск от маховика двигателя. При этом между маховиком, ведомыми, ведущим и нажимными дисками создаются необходимые зазоры, чему способствуют отжимные пружины 1 и регулировочные болты 2.

При включенном сцеплении пружины 6 действуют на нажимной диск, зажимая между ним и маховиком двигателя ведущий и ведомые диски. При выключении сцепления муфта 5 давит на рычаги 4, которые через оттяжные пальцы 3 отводят нажимной диск от маховика двигателя. При этом между маховиком, ведомыми, ведущим и нажимными дисками создаются необходимые зазоры, чему способствуют отжимные пружины 1 и регулировочные болты 2.

В двухдисковых сцеплениях сжатие ведущих и ведомых деталей может производиться несколькими цилиндрическими пружинами, равномерно расположенными в один или два ряда по периферии нажимного диска. Сжатие также может осуществляться одной центральной конической пружиной.

Двухдисковые сцепления могут иметь механические и гидравлические приводы. Для облегчения управлением двухдисковым сцеплением в приводе устанавливаются пневматические усилители, значительно снижающие максимальное усилие выключения сцепления.

Двухдисковые сцепления сложнее по конструкции и имеют большую массу.

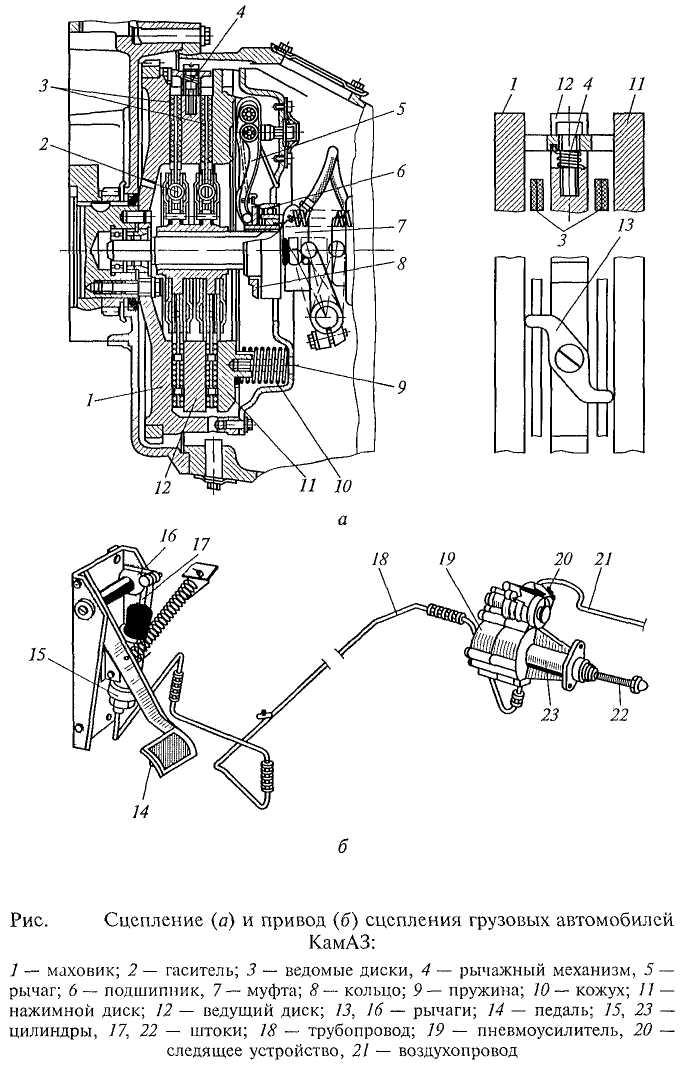

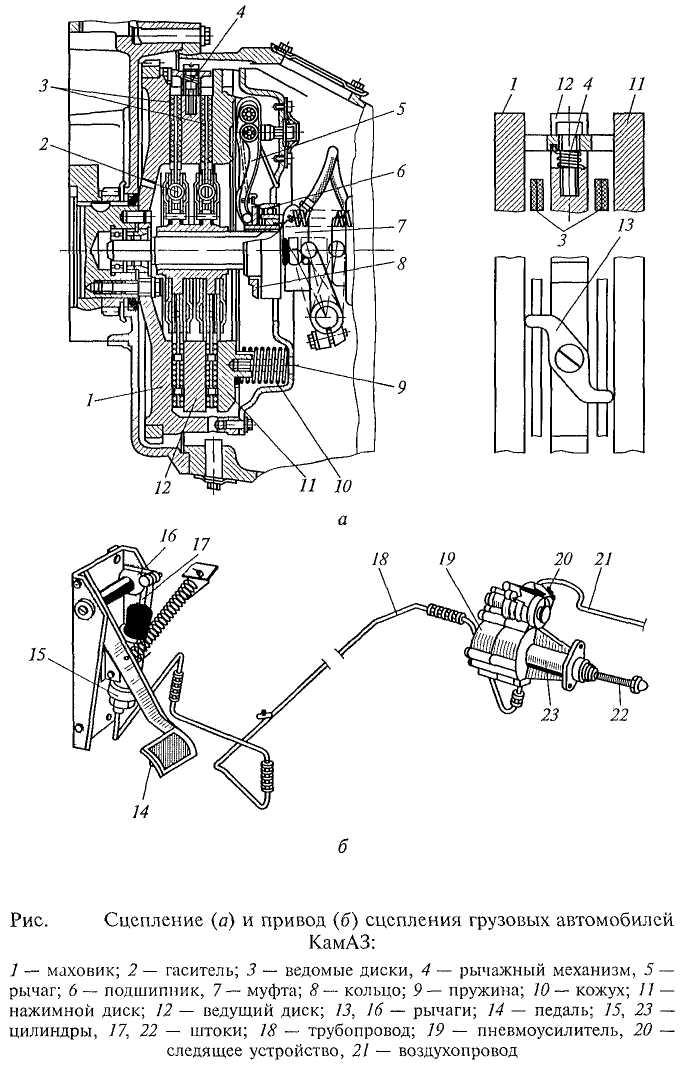

Двухдисковые сцепления с периферийными пружинами. На рис.5, а представлено сцепление грузовых автомобилей КамАЗ. Сцепление — двухдисковое, фрикционное, сухое, с периферийными пружинами и гидравлическим приводом.

Ведущими в сцеплении являются маховик 1, средний ведущий диск 12, нажимной диск 11 и кожух 10, а ведомыми — диски 3 с гасителями 2 крутильных колебаний. Усилие, сжимающее ведущие и ведомые диски, создается пружинами 9. Крутящий момент от двигателя передастся нажимному и среднему ведущему дискам через выступы, выполненные на их наружных поверхностях, входящие в четыре продольных паза на маховике. Пазы на маховике позволяют перемещаться выступам, а следовательно, и дискам 11 и 12 относительно маховика при включении и выключении сцепления.

На среднем ведущем диске 12 установлен рычажный механизм 4, пружина которого при выключении сцепления поворачивает равноплечий рычаг 13. При этом рычаг, упираясь своими концами в нажимной диск 11 и маховик 1, устанавливает средний ведущий диск 12 на одинаковом расстоянии от маховика и нажимного диска.

Рычаги 5 выключения сцепления соединены с упорным кольцом 8, в которое при выключении сцепления упирается выжимной подшипник 6 муфты 7 выключения, перемещающейся по направляющей втулке.

Привод сцепления — гидравлический с пневматическим усилителем. Привод (рис.5, б) включает в себя педаль 14, главный цилиндр 15, рабочий цилиндр 23, пневматический усилитель 19, следящее устройство 20, вилку и муфту выключения с подшипником, трубопроводы 18 и шланги для подачи рабочей жидкости от главного цилиндра к рабочему и воздухопровод 21 для подачи воздуха в пневмоусилитель.

При выключении сцепления усилие от педали 14через рычаг 16 и шток 17 передается поршню главного цилиндра 15, из,которого рабочая жидкость под давлением по трубопроводам 18 одновременно поступает в рабочий цилиндр 23 и корпус следящего устройства 20. Следящее устройство обеспечивает при этом поступление сжатого воздуха в пневмоусилитель 19 из воздухопровода 21. Оно автоматически изменяет давление воздуха в пневмоусилите-ле пропорционально усилию на педали сцепления. Суммарное усилие, создаваемое давлением воздуха в пневмоусилителе 19 и давлением жидкости в рабочем цилиндре 23, передается через шток 22 на вилку выключения сцепления и от нее — на муфту выключения с выжимным подшипником.

Установка пневматического усилителя в гидравлическом приводе позволяет значительно облегчить управление сцеплением — его выключение и удержание в выключенном состоянии. В случае выхода из строя пневмоусилитсля выключение сцепления осуществляется только давлением жидкости. При этом усилие нажатия на педаль сцепления увеличивается до 600 Н.

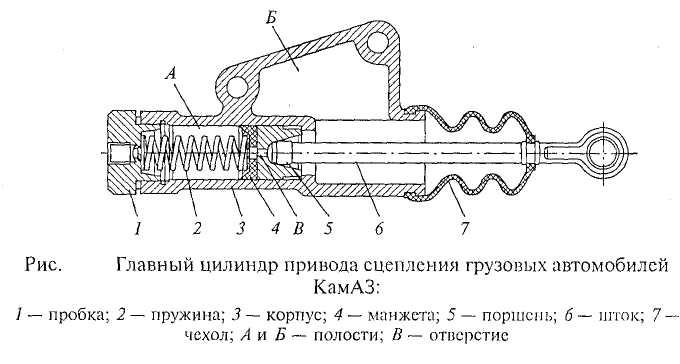

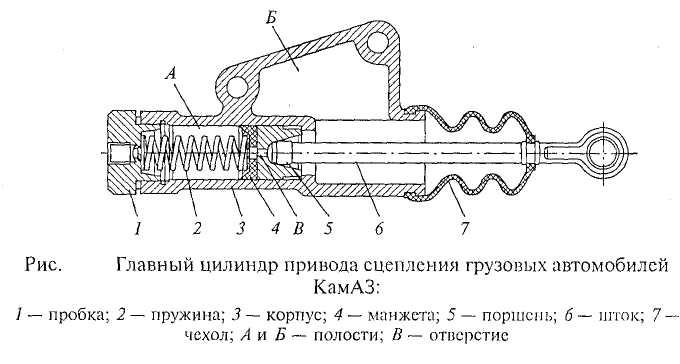

Главный цилиндр привода сцепления (рис.6) включает в себя корпус 3, поршень 5 со штоком 6, уплотнитсльную манжету 4 и возвратную пружину 2. Внутри корпуса находятся полости Aw Б, которые заполнены рабочей жидкостью. Корпус цилиндра закрыт защитным чехлом 7и пробкой 1 с резьбовым отверстием для подсоединения трубопровода.

При включенном сцеплении (педаль сцепления отпущена) поршень находится в исходном положении под действием пружины 2. При этом полости А и Б1 в корпусе сообщаются между собой через открытое отверстие В, выполненное в поршне.

При выключении сцепления (при нажатии на педаль сцепления) шток 6 перемещается внутрь в сторону поршня 5, перекрывает отверстие В и разъединяет полости A. Б. Под давлением поршня жидкость из главного цилиндра через трубопровод поступает к пневматическому усилителю. При этом давление жидкости пропорционально усилию нажатия на педаль сцепления.

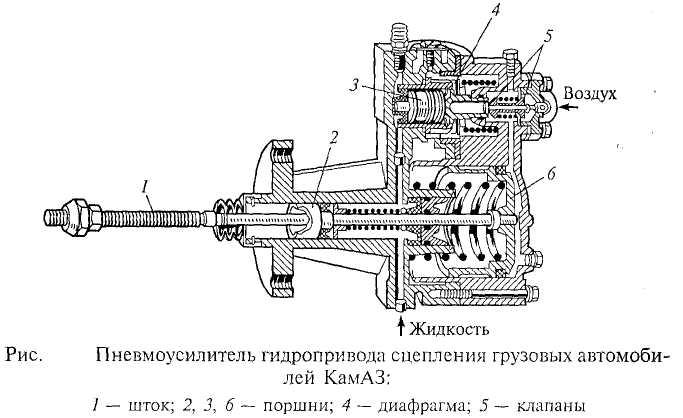

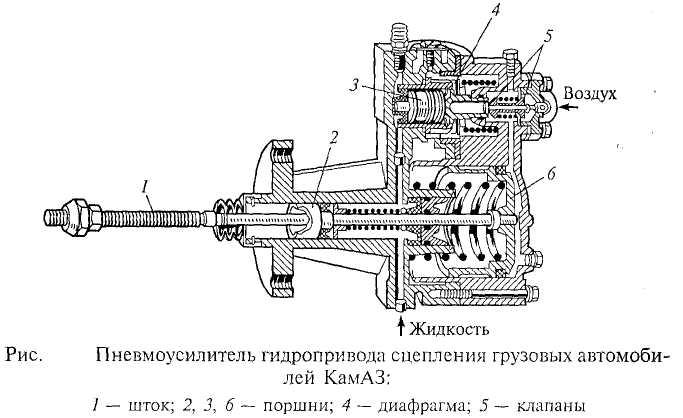

Пневматический усилитель (рис.7) гидропривода сцепления объединяет в себе рабочий цилиндр выключения сцепления с поршнем 2 и следящее устройство с поршнем 3, диафрагмой 4 и клапанами 5управления (впускным и выпускным). Работает пневматический усилитель следующим образом. При нажатии на педаль сцепления рабочая жидкость воздействует на поршни 2 и 3, которые перемещаются. Поршень 3 прогибает диафрагму с седлом клапанов 5управления. При этом выпускной клапан закрывается и открывается впускной клапан. Сжатый воздух через впускной клапан поступает в пневматический цилиндр усилителя и действует на поршень 6, который перемещается, оказывая дополнительное воздействие на шток 1 выключения сцепления. При отпускании педали сцепления давление жидкости на поршни 2 и 3 прекращается, они возвращаются в исходное положение под действием пружин. При этом закрывается впускной и открывается выпускной клапан, через который сжатый воздух из пневмоусилителя выходит в окружающую среду, а поршень 6 перемещается в исходное положение.

Контрольные вопросы

Что представляет собой сцепление и для чего оно предназначено?

Какие бывают сцепления по связи между ведущими и ведомыми деталями, по числу ведомых дисков, по созданию нажимного усилия и по приводу?

Из каких основных частей состоят одно- и двухдисковое сцепления и как в них передается крутящий момент от ведущих к ведомым деталям?

На каких автомобилях и почему имеют наибольшее применение одно- и двухдисковые сцепления с различными типами нажимных пружин и приводов управления?

Какие регулировки, с какой целью и каким образом производятся в сцеплении?

При включенном сцеплении пружины 6 действуют на нажимной диск, зажимая между ним и маховиком двигателя ведущий и ведомые диски. При выключении сцепления муфта 5 давит на рычаги 4, которые через оттяжные пальцы 3 отводят нажимной диск от маховика двигателя. При этом между маховиком, ведомыми, ведущим и нажимными дисками создаются необходимые зазоры, чему способствуют отжимные пружины 1 и регулировочные болты 2.

При включенном сцеплении пружины 6 действуют на нажимной диск, зажимая между ним и маховиком двигателя ведущий и ведомые диски. При выключении сцепления муфта 5 давит на рычаги 4, которые через оттяжные пальцы 3 отводят нажимной диск от маховика двигателя. При этом между маховиком, ведомыми, ведущим и нажимными дисками создаются необходимые зазоры, чему способствуют отжимные пружины 1 и регулировочные болты 2.