Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №28 г. Белгорода

Лекция для учащихся 10-11 классов

Тема:

«Десять крупнейших достижений десятилетия в биологии и медицине»

( прочитана и обсуждена на заседании НОУ «Экос»)

Разработала: Люсина Арина, 10 класс;

Руководители: Артеменко В.П.. Шаталова Е.В.

учителя биологии МБОУ СОШ №28 г. Белгорода

Белгород, 2018

Содержание

Введение………………………………………………………………………....3

Новые высокопроизводительные методы секвенирования ДНК – .«цена» генома падает……………………………………………………3

Синтетическая биология и синтетическая геномика – как просто стать Богом………………………………………………………………………4

Лекарства от старения – путь к «химическому» бессмертию?.............5

Использование стволовых клеток в медицине – ждем революцию…..6

Древняя ДНК – от неандертальца до чумной бактерии……………….6

Нейропротезирование – человек или киборг?........................................7

Нелинейная оптика в микроскопии – увидеть невидимое…………….7

Дизайнерские белки – эволюция в пробирке…………………………...8

Персонализированная медицина – получаем генные паспорта……….8

МикроРНК – о чем молчал геном………………………………………..9

Заключение……………………………………………………………………….9

Список литературы…………………………………………………………..…10

Введение

Биология - наука изучающая все живые существа, от вирусов до человека, и их взаимоотношения с окружающей средой. Биология тесно связана с другими науками и иногда очень трудно провести грань между ними. Изучение жизнедеятельности клетки включает в себя изучение молекулярных процессов протекающих внутри клетки, этот раздел называется молекулярная биология и иногда относится к химии, а не к биологии.

Химические реакции протекающие в организме изучает биохимия, наука которая существенно ближе к химии чем к биологии. Многие аспекты физического функционирования живых организмов изучает биофизика, которая очень тесно связана с физикой. Иногда как независимую науку выделяют экологию - науку о взаимодействии живых организмов с окружающей средой (живой и неживой природы). Как отдельная область знаний давно выделилась наука изучающая здоровье живых организмов. Эта область включает в себя ветеринарию и очень важную прикладную науку - медицину, отвечающую за здоровье людей.

Неудивительно, что в начале XXI века биология вышла на первые строчки среди остальных наук, ведь достижения в области медицины, селекции, генетики связаны с открытиями учёных-биологов.

Вторую половину XX столетия справедливо называют веком биологии. Такая оценка роли биологии в жизни человечества представляется еще более оправданной для приближающегося XXI века. К настоящему времени наукой о жизни получены важные результаты в области изучения наследственности, фотосинтеза, фиксации растениями атмосферного азота, синтеза гормонов и других регуляторов жизненных процессов. О некоторых достижениях биологии и пойдет речь в сегодняшней лекции.

Новые высокопроизводительные методы секвенирования ДНК – «цена» генома падает.

Один из основателей знаменитой фирмы «Intel» Г. Мур в свое время сформулировал эмпирический закон, который до сих пор выполняется: производительность компьютеров будет удваиваться каждые два года. Производительность секвенаторов ДНК, с помощью которых проводят расшифровку нуклеотидных последовательностей ДНК и РНК, растет даже быстрее чем по «закону Мура». Соответственно, падает стоимость чтения геномов.

Так, затраты на проведение работ по проекту «Геном человека», который завершился в 2000 г., составили 13 млрд долларов. Появившиеся позднее новые массовые технологии секвенирования были основаны на параллельном анализе множества фрагментов ДНК (сначала – в микролунках, а сейчас – в миллионах микроскопических капель). В результате, например, расшифровка генома знаменитого биолога Д. Уотсона, одного из авторов открытия структуры ДНК, которая в 2007 г. обошлась в 2 млн долларов, всего через два года «стоила» уже 100 тыс. долларов.

В 2011 г. фирма «Ion torrent», предложившая новый метод секвенирования на основе измерения концентрации ионов водорода, выделяющихся при работе ферментов ДНК-полимераз, прочитала геном самого Мура. И хотя стоимость этой работы не оглашалась, создатели новой технологии обещают, что чтение любого генома человека не должно в будущем превышать 1 тыс. долларов. А их конкуренты – создатели еще одной новой технологии, секвенирования ДНК в нанопорах, уже в нынешнем году представили прототип устройства, на котором, потратив несколько тысяч долларов, можно секвенировать геном человека за 15 минут.

Синтетическая биология и синтетическая геномика – как просто стать Богом.

Информация, накопленная за полвека развития молекулярной биологии, сегодня позволяет ученым создавать живые системы, никогда не существовавшие в природе. Как оказалось, сделать это совсем нетрудно, особенно если начать с чего-то уже известного и ограничить свои притязания такими несложными организмами, как бактерии.

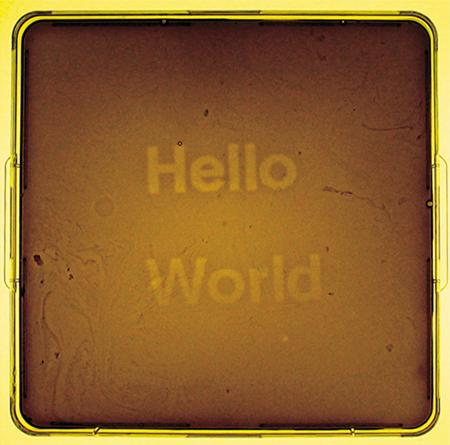

Фраза «Hello, world!», изображенная на этой чашке Петри, получена с помощью «колироида» – ранее не существовавшей в природе генетически усовершенствованной модификации кишечной палочки.

В наши дни в США даже проводится специальный конкурс iGEM (International Genetically Engineered Machine), в котором студенческие команды соревнуются в том, кто сможет придумать наиболее интересную модификацию обычных бактериальных штаммов, используя набор стандартных генов.

Например, пересадив в широко известную кишечную палочку (Escherichia coli) набор из одиннадцати определенных генов, можно заставить колонии этих бактерий, растущие ровным слоем на чашке Петри, стабильно менять цвет там, где на них падает освещение. В результате можно получить их своеобразные «фотографии» с разрешением, равным размеру бактерии, т. е. около 1 мкм. Создатели этой системы дали ей имя «Колироид», скрестив видовое имя бактерии и название знаменитой фирмы «Поляроид».

В этой области есть и свои мегапроекты. Так, в фирме одного из отцов геномики К. Вентера был синтезирован из отдельных нуклеотидов геном бактерии-микоплазмы, который не похож ни на один из существующих микоплазменных геномов. Эту ДНК заключили в «готовую» бактериальную оболочку убитой микоплазмы и получили работающий, т.е. живой организм с полностью синтетическим геномом.

Лекарства от старения – путь к «химическому» бессмертию?

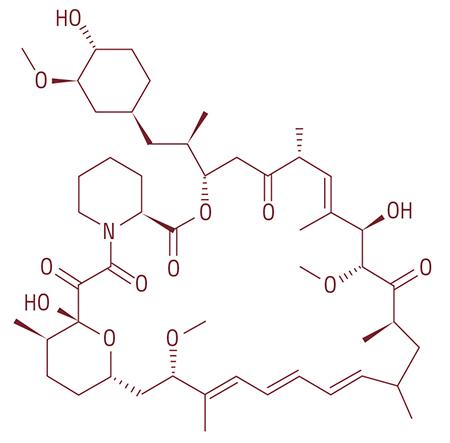

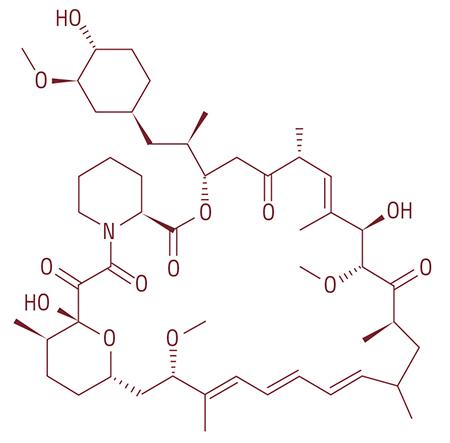

Почва под знаменитыми статуями с о. Пасхи послужила источником для антибиотика рапамицина – потенциального «лекарства против старости».

Сколько ни пытались за тысячи лет создать панацею от старения, легендарное средство Макропулоса так и осталось недосягаемым. Но и в этом, казалось бы, фантастическом направлении появляются подвижки.

Так, в начале прошедшего десятилетия большой бум в обществе произвел ресвератрол – вещество, выделенное из кожуры ягод красного винограда. Сначала с его помощью удалось значительно продлить жизнь клеткам дрожжей, а потом – и многоклеточным животным, микроскопическим червям-нематодам, плодовым мушкам-дрозофилам и даже аквариумным рыбкам.

Потом внимание специалистов привлек рапамицин – антибиотик, впервые выделенный из почвенных бактерий-стрептомицетов с о. Пасхи. С его помощью удалось продлить жизнь не только клеткам дрожжей, но даже лабораторным мышам, которые жили на 10—15 % дольше.

Сами по себе эти препараты вряд ли будут широко применять для продления жизни: тот же рапамицин, к примеру, подавляет иммунную систему и повышает риск инфекционных заболеваний. Однако сейчас ведутся активные исследования механизмов действия этих и подобных веществ. И если это удастся, то мечта о безопасных лекарственных средствах для продления жизни вполне может стать явью.

Использование стволовых клеток в медицине – ждем революцию!

Сегодня в базе данных клинических испытаний Национальных институтов здоровья США перечислено почти полтысячи работ с использованием стволовых клеток, находящихся на разных стадиях исследования.

Однако настораживает тот факт, что первое из них, касающееся использования клеток нервной системы (олигодендроцитов) для лечения травм спинного мозга, было прервано в ноябре 2011 г. по неизвестной причине. После этого американская компания «Geron Corporation» – один из пионеров в области «стволовой» биологии, которая проводила это исследование, объявила о полном сворачивании своих работ в этой области.

Тем не менее, хочется верить, что медицинское применение стволовых клеток со всеми их волшебными возможностями не за горами.

Древняя ДНК – от неандертальца до чумной бактерии.

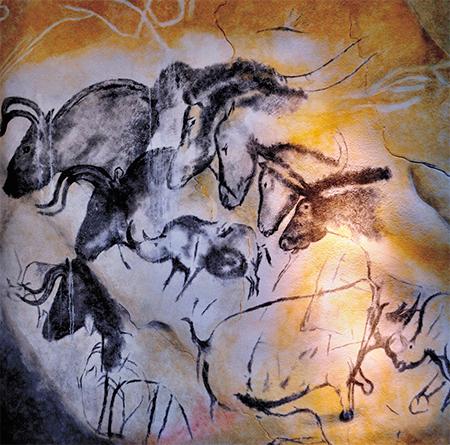

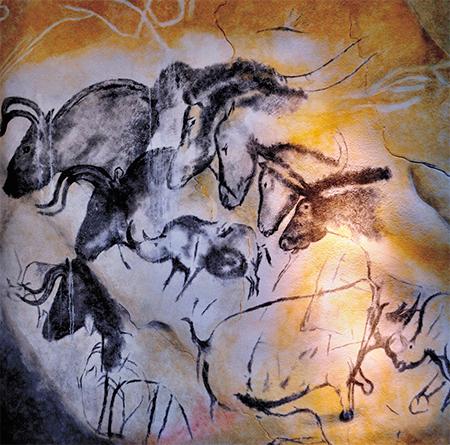

Возраст знаменитых наскальных изображений в пещере Шове (Франция) составляет около 30 тыс. лет. Проанализировав ДНК из найденных там лошадиных волос, генетики смогли определить масть древних животных, которые были гнедыми, вороными и чубарыми.

В 1993 г. вышел фильм «Парк Юрского периода», в котором на экране гуляли монстры, воссозданные из остатков ДНК из крови динозавров, сохранившейся в желудке замурованного в янтаре комара. В тот же год один из крупнейших авторитетов в области палеогенетики, английский биохимик Т. Линдал заявил, что даже при самых благоприятных условиях из ископаемых остатков нельзя извлечь ДНК старше 1 млн лет. Скептик оказался прав – ДНК динозавров так и осталась недоступной, однако успехи в техническом совершенствовании методов извлечения, амплификации и секвенирования более молодой ДНК, достигнутые за последнее десятилетие, впечатляют.

На сегодня полностью или частично прочитаны геномы неандертальца, недавно открытого денисовца и множества ископаемых останков Homo sapiens, а также мамонта, мастодонта, пещерного медведя… Что касается более далекого прошлого, то была изучена ДНК из хлоропластов растений, чей возраст датируется 300—400 тыс. лет, и ДНК бактерий возрастом 400—600 тыс. лет.

Из исследований более «молодой» ДНК стоит отметить расшифровку генома штамма вируса гриппа, вызвавшего 1918 г. эпидемию знаменитой «испанки», и генома штамма чумной бактерии, опустошившей Европу в XIV в.; в обоих случаях материалы для анализа были выделены из захороненных останков умерших от болезни.

Нейропротезирование – человек или киборг?

Эти достижения принадлежат скорее к инженерной, а не биологической мысли, но от этого они не смотрятся менее фантастическими.

Вообще простейший тип нейропротеза – электронный слуховой аппарат – был изобретен еще более полувека назад. Микрофон этого устройства улавливает звук и передает электрические импульсы непосредственно на слуховой нерв или в ствол головного мозга – таким образом можно вернуть слух даже пациентам с полностью разрушенными структурами среднего и внутреннего уха.

Взрывообразное развитие микроэлектроники за последний десяток лет позволило создать такие виды нейропротезов, что впору говорить о возможности скорого превращения человека в киборга. Это и искусственный глаз, действующий по тому же принципу, что и слуховой прибор; и электронные подавители проведения болевых импульсов через спинной мозг; и автоматические искусственные конечности, способные не только воспринимать управляющие импульсы мозга и выполнять действия, но и передавать ощущения обратно в мозг; и электромагнитные стимуляторы зон мозга, пораженных при болезни Паркинсона.

Сегодня уже ведутся исследования, касающиеся возможности интеграции разных отделов мозга с компьютерными микросхемами для улучшения умственных способностей. И хотя до полной реализации этой идеи далеко, но видеоклипы, показывающие людей с искусственными руками, уверенно пользующихся ножом и вилкой и играющими в настольный футбол, поражают воображение.

Нелинейная оптика в микроскопии – увидеть невидимое.

Из курса физики студенты твердо усваивают понятие дифракционного предела: в самый лучший оптический микроскоп невозможно увидеть объект, размеры которого меньше половины длины волны, разделенной на показатель преломления среды. При длине волны 400 нм (фиолетовая область видимого спектра) и показателе преломления около единицы (как у воздуха) объекты мельче 200 нм неразличимы. А именно в этот размерный диапазон попадают, например, вирусы и множество интереснейших внутриклеточных структур.

Поэтому в последние годы широкое развитие в биологической микроскопии получили методы нелинейной и флуоресцентной оптики, для которых понятие дифракционного предела неприменимо. Сейчас такими методами удается в деталях исследовать внутреннее строение клеток.

Дизайнерские белки – эволюция в пробирке.

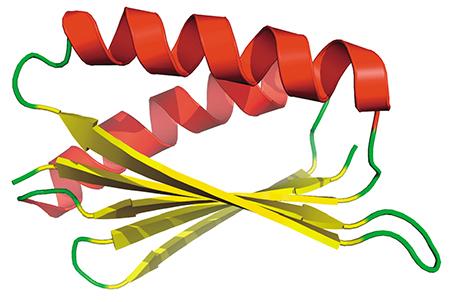

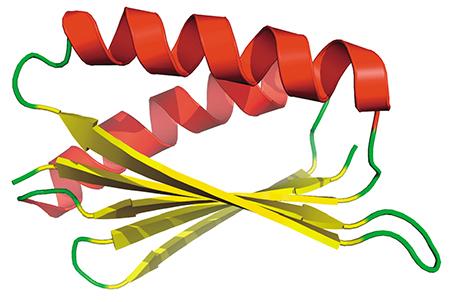

На этом иображении из базы данных PDB показана третичная структура белка Top7 – первого белка, обязанного своим происхождением не природе, а методам компьютерного анализа.

Как и в синтетической биологии, речь идет о создании небывалого в природе, только на этот раз не новых организмов, а отдельных белков с необычными свойствами. Желать этого можно с помощью как усовершенствованных методов компьютерного моделирования, так и «эволюции в пробирке» – например, проводить селекцию искусственных белков на поверхности специально созданных для этой цели бактериофагов.

В 2003 г. ученые из Вашингтонского университета с использованием методов компьютерного предсказания структуры создали белок Top7 – первый в мире белок, структура которого не имеет аналогов в живой природе. А на основе известных структур так называемых «цинковых пальцев» – элементов белков, узнающих участки ДНК с разной последовательностью, удалось создать искусственные ферменты, расщепляющие ДНК в любом заведомо заданном месте.

Такие ферменты сейчас широко используются как инструменты для манипуляций с геномом: например, с их помощью можно удалить из генома человеческой клетки дефектный ген и заставить клетку заменить его нормальной копией.

Персонализированная медицина – получаем генные паспорта.

Идея, что разные люди и болеют, и должны лечиться по-разному, далеко не нова. Даже если забыть про разный пол, возраст и образ жизни и не учитывать генетически обусловленные наследственные заболевания, все равно наш индивидуальный набор генов уникальным образом может влиять как на риск развития множества болезней, так и на характер действия лекарств на организм.

Многие слышали про гены, дефекты в которых повышают риск развития онкологических заболеваний. Другой пример касается приема гормональных контрацептивов: в случае, если женщина несет нередкий для европейцев «лейденский» ген фактора V (одного из белков системы свертывания крови), у нее резко повышается риск тромбоза, так как и гормоны, и этот вариант гена повышают свертываемость крови.

С развитием методов определения последовательности ДНК стало возможным составление индивидуальных карт генетического здоровья: можно установить, какие известные варианты генов, связанных с заболеваниями или с ответом на лекарственные препараты, имеются в геноме конкретного человека.

На основании такого анализа можно давать рекомендации о наиболее подходящем режиме питания, о необходимых профилактических осмотрах и о предосторожностях при применении тех или иных лекарств.

МикроРНК – о чем молчал геном?

В 1990-х гг. было открыто явление РНК-интерференции – способности малых двуцепочечных дезоксирибонуклеиновых кислот снижать активность генов за счет деградации считываемых с них матричных РНК, на которых синтезируются белки. Оказалось, что клетки активно используют такой путь регуляции, синтезируя микроРНК, которые потом и разрезаются на фрагменты нужной длины.

Первая микроРНК была открыта в 1993 г., вторая – только через семь лет, при этом в обоих исследованиях была использована нематода Caenorhabditis elegans, которая сейчас служит одним из основных экспериментальных объектов в биологии развития. Зато потом открытия посыпались, как из рога изобилия.

Оказалось, что микроРНК участвуют и в эмбриональном развитии человека, и в патогенезе онкологических, сердечно-сосудистых и нервных заболеваний. А когда стало возможным одновременно прочитать последовательности всех РНК в клетке человека, оказалось, что огромная часть нашего генома, которая раньше считалась «молчащей», потому что не содержит генов, кодирующих белки, на самом деле служит матрицей для считывания микроРНК и других некодирующих РНК.

Заключение

Современная биология многогранна и включает широкий спектр наук о живой природе. Особую надежду возлагают биологи на генную инженерию, с некоторыми достижениями которой мы сегодня и познакомились.

С помощью методов генной инженерии биологами созданы организмы с новыми комбинациями наследственных признаков и свойств, например растения с повышенной устойчивостью к заболеваниям, засолению почв, способностью к фиксации атмосферного азота и др. Кроме того, генная инженерия положена в основу разработки принципов биотехнологии, связанной с производством биологически активных веществ (инсулин, антибиотики, интерферон, новые вакцины для профилактики инфекционных заболеваний человека и животных). Достижения биологии ХХ века отнюдь не исчерпываются фактами, изложенными в данной лекции, ведь биология довольно молодая, но прогрессивная наука, и мы уверены, что впереди у нее еще много открытий!

Список литературы и Интернет-источников

Занимательные факты и материалы по общей биологии в вопросах и ответах. 9-11 класс/авт. Сост. М.М.Бондарчук, Н.В.Ковылина. – Волгоград: Учитель, 2005.

Как это было на самом деле? Нераскрытые тайны и удивительные повороты истории. – Ридерз Дайджест, 2003.

https://scfh.ru/papers/desyat-krupneyshikh-dostizheniy-desyatiletiya-v-biologii-i-meditsine-versiya-nezavisimogo-eksperta/

http://fb.ru/article/230053/prakticheskoe-znachenie-biologii-v-sovremennom-mire

https://cyberpedia.su/13xaec.html

5