Лекция: «Хоровое пение и развитие восприятия музыки».

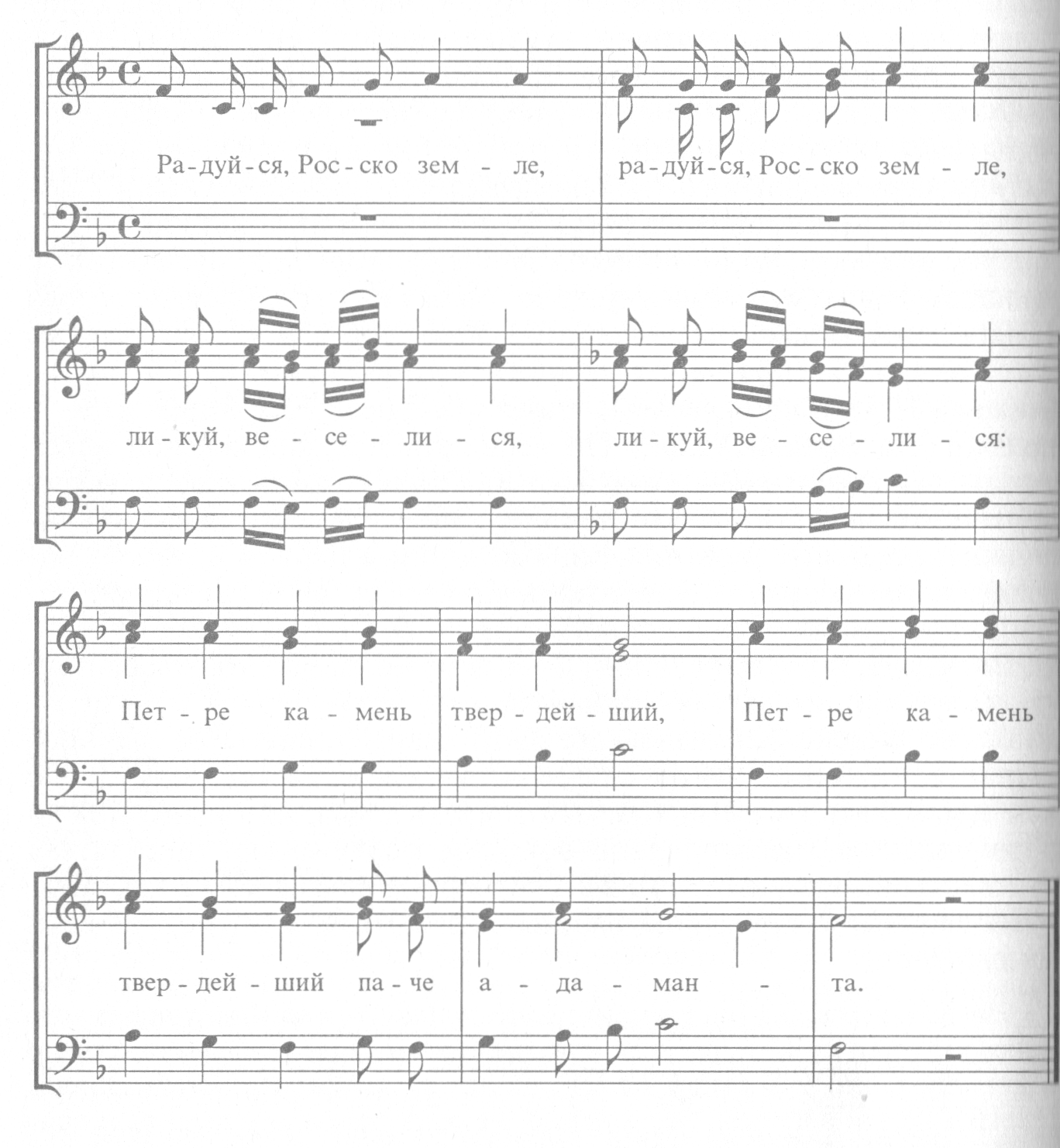

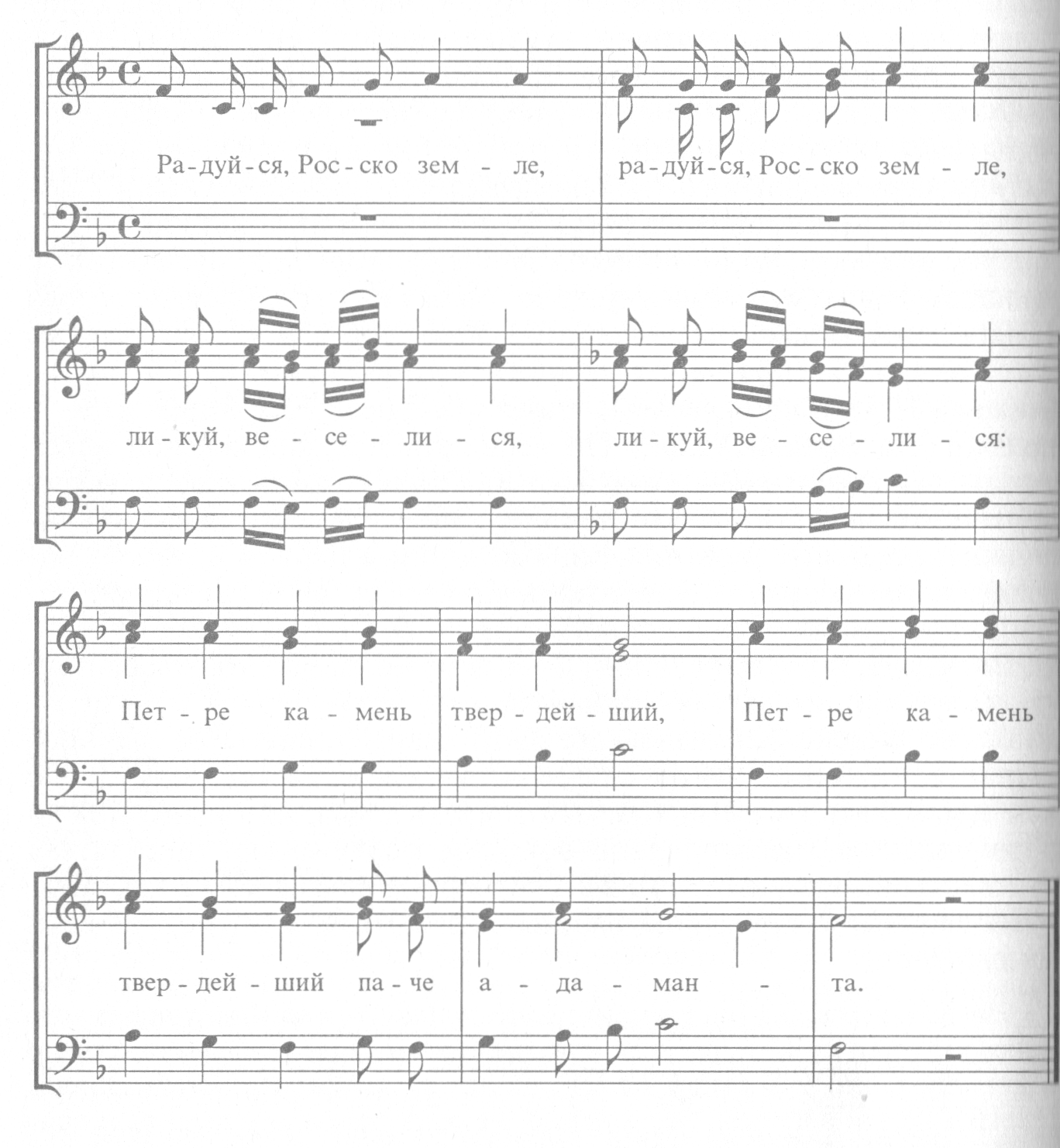

Известно, что масштабы построений в инструментальной музыке обусловлены речевым опытом. У школьников происходит подсознательное, интуитивное связывание музыки с речью. Это, с одной стороны, облегчает восприятие инструментальной музыки, с другой стороны, помогает осознать единство слова и мелодии в музыке вокальной. С позиций интонационного подхода возможно разучивание вокального произведения без предварительного показа. Детям предлагается в опоре на поэтический текст как бы сочинить песню, романс, приближая мелодию речи к музыкальной мелодии. Например, выразительно, нараспев произносимые слова «Благословляю вас, леса, долины, реки, горы...» (А.К.Толстой) естественно преобразуются в торжественную, напевную мелодию романса П. И. Чайковского, а слова «Радуйся, Росско земле» — в празднично звучащий кант. По мере приближения речевой мелодики (звуковысотной линии произносимых строк) к вокальному шучанию формируются и соответствующие певческие навыки (кантилены, ровности звучания, мягкой атаки в первом случае и насыщенного, несколько маркатированного звучания, активной подачи звука, дикционной ясности и др. — во втором случае).

Возможен и другой вариант. После прослушивания вокального произведения, не зная его названия, слов, сразу начать петь мелодию как вокализ, стремясь передать своим голосом ее эмоциональный характер. В этом случае детям предлагается подумать, о чем могла быть такая мелодия, подобрать слова, которыми можно обозначить ее эмоционально-образное содержание, попытаться интонационно выразить его в стихотворной форме. Проиллюстрируем сказанное примером работы над кантом «Радуйся, Росско земле!»

Учитель играет на инструменте один куплет и предлагает определить жанр, характер музыки, русская или зарубежная, в наше время или давно сочиненная, кто и в какой момент может ее исполнять. Чтобы точнее ответить на эти вопросы, несомненно, не один раз надо услышать и пропеть мелодию, выучить ее.

Дети сами, исходя из характера музыки, предлагают петь на слоги, напоминающие фанфарный зов трубы, дробь барабанного боя, например: «та», «да», «там-па-па-па-па» и др. Тем самым в образной форме осуществляется работа над дыханием, активной подачей звука, четкой артикуляцией и др.

Многократное исполнение мелодии позволяет учащимся самостоятельно прийти к выводу, что это — торжественная песня, старинный марш, шествие, который возможно исполнялся при встрече русских воинов после их победы над врагом или самими воинами. После этого детям предлагается «сочинить слова» к этой мелодии. Основная идея, даже отдельные слова подсказываются самой музыкой и обретают законченный вид, благодаря совместному коллективному творчеству в диалоге с учителем и музыкой.

Цель этого задания — передать в словах все грани музыкального образа, которые они услышали в звучании. Поэтому важно но столько сочинить стихотворение по всем поэтическим законам, сколько, отметив различные грани, организовать их р итмом мелодии. Например:

итмом мелодии. Например:

Мы идем с победой. (2 раза)

Родина, встречай нас. (2 раза)

Защитили мы страну, (2 раза)

Родину родную.

Мы вам несем победу. (2раза)

Радуйтесь и веселитесь. (2раза)

Славься, славься, наш народ (2 раза)

И земля родная!

Многое в этом задании определяется контекстом уроков. Разучивание канта осуществлялось при одновременном знакомстве учащихся с фрагментами оперы «Иван Сусанин» М. И. Глинки. Интуитивное установление интонационных связей произведений не могло не наложить отпечатка на содержание сочиняемых детьми слов1. На последующих уроках ребята будут разучивать настоящие слова, поэтому слова, сочиненные ими самими, учителю важно сохранить лишь для сравнения с первоисточником.

В традиционной практике хорового пения на уроке музыки формирование вокально-хоровых, певческих навыков нередко становится самоцелью, выдвигается в качестве основной учебной задачи. В методических рекомендациях прослеживается заданность, регламентированность в работе над навыками. Предусматривается «обязательная последовательность» этапов в процессе разучивания песни: создание «целостного образа песни в сознании учащихся еще до разучивания», «показательное» исполнение песни учителем, разучивание словесного текста, затем отдельных фраз мелодии. Дается установка на то, что нельзя заниматься нюансами, если хор поет фальшиво и др. В этом случае учащиеся приобретают исключительно учебно-технологический опыт, так как принципиально важные положения о подчиненности технической работы художественно-исполнительским задачам остаются декларированными. А отдельная конкретная интерпретация произведения отождествляется учителем, а вслед за ним и учащимися, с замыслом композитора. В услышанном, а затем разучиваемом хоровом произведении они видят «единственно возможное», «эталонное» прочтение данной музыки. Тем самым нарушается специфика музыкальной деятельности как деятельности художественной. Ее результатом не может быть единственно верный вариант сочинения, исполнения или слушания.

Возможно правильное или неправильное воспроизведение аналитической формы музыки (звуковысотности, метроритма), но некорректно говорить о правильной или неправильной трактовке произведения: интонационная форма музыки может интерпретироваться по-разному у разных исполнителей. Также нецелесообразны выражения «верно» или «неверно» по отношению к пониманию художественного произведения.

________________

Пример взят из методики к программе «К вершинам музыкального искусства» (Авторы М. С. Красильникова, Е.Д. Критская, А. В. Заруба).

Понимание, как и исполнение, у каждого личностно и потому — своеобразно. Отдельно взятое исполнение — всего лишь одна из возможных трактовок, а само произведение (особенно, если это произведение высокохудожественное) — неисчерпаемый источник множественности разных исполнительских и слушательских трактовок1. Вместе с тем в ряде рекомендаций целью является «выработка навыков воспроизведения», «правильного и творческого исполнения», считается, что «борьба за освоение произведения и радость победы после преодоления трудностей и ошибок» способствует укреплению интереса к разучиваемому произведению.

Подобная система работы ведет к тому, что у детей утрачивается целостный образ сочинения, а отсюда — и интерес к песне. В то же время внимание к смыслу в опоре на образ, выраженный и стихах и мелодии, прощупывание его различными трактовками, переинтонирование мелодии ведут к личностно-осознанному восприятию и выбору наиболее целесообразного исполнения художественного образа.

Элементарное музицирование и развитие восприятия музыки

Концепция Д. Б. Кабалевского, продолжая традиции русской просветительской школы, идущей от А. Н. Серова, В. В. Стасова, Б. В.Асафьева, Б.Л.Яворского, и поставив во главу угла целостный подход к музыкально-образовательному процессу школьников, не исключает обращения к лучшим достижениям европейской музыкально-педагогической мысли. Оно имеет давние традиции в России. Достаточно вспомнить усилия советских педагогов, методистов (Н. Г. Александрова, Н. И. Егина, Е. В. Конорова, М. А. Румер, Н. П. Збруева, Л. Виноградова, Л. Г. Дмитриева и др.), предпринимавшиеся в различные годы, по внедрению в практику музыкального воспитания школьников идей Э. Жак-Далькроза, 3. Кодая, К. Орфа, П. ван Хауве,

Среди объективных причин обращения к указанным системам, в частности, к проблеме элементарного музицирования детей, важную роль играет стремление превратить музыкальные занятия в творческий процесс, способствующий самовыражению ребенка, развитию его художественных способностей, увлеченности музы

_______________

В данном материале мы не останавливаемся на восприятии учащимися вокальных, инструментальных, симфонических произведений в интерпретации разных исполнителей (вокалистов, пианистов, дирижеров), хотя это, несомненно,; метод интонационного постижения музыки, позволяющий раскрыть глубину, многомерность, многозначность смысла классического произведения. На практике это нашло отражение в программе «К вершинам музыкального искусства», в работе с УМК «Музыка» для I—IV классов.

кой, потребности к активному общению с ней. Развитие этих направлений особенно актуально в нынешних социокультурных условиях. «Преподавание музыки дедовскими способами, — писал П. ван Хауве, — мы почему-то считаем нормальным. Но ведь дети, которые ныне приходят в первый класс школы мыслят, воспринимают, рассуждают совершенно иначе, чем дети их возраста пятьдесят, сто и более лет назад. Как же музыка может рассчитывать на их понимание и интерес, если она им преподносится в виде безнадежного анахронизма?!»

Перспективные инновационные технологии связаны с адаптацией достижений элементарного музицирования к музыкально-педагогической системе Д. Б. Кабалевского — концепции широкого методологического характера. Так, система музыкального воспитания К. Орфа соотносится с детским музыкально-поэтическим фольклором. Активно-творческое преобразование художественного материала, в качестве которого выступает речь, движение, импровизация ребенка, носит синкретический характер. Коллективные формы работы строятся по законам музыкально-эстетической импровизационной игры, становятся звеньями единой музыкальной деятельности. При этом навыки элементарного музицирования включаются в широкий культурный контекст. Являясь способом постижения музыкального произведения (от фольклора до высокой классики) в неразрывном триединстве сочинения—исполнения—слушания, они (навыки) выполняют не только учебную, но и социальную функцию, раскрывают личностно заинтересованное отношение учащихся к музыке. Урок проживается как единство разных художественных смыслов.

Итак, современный подход к обновлению музыкального образования, связанного с развитием восприятия музыки детьми, со всей очевидностью требует ориентации учителя на специфику предмета искусства и отбор методов, адекватных природе музыки и природе ребенка. Это означает обращение к интонационной сущности музыкального искусства и предполагает рассмотрение проблемы восприятия в соотношении естественных основ музыки и ее художественных законов, интуитивного и сознательного, эмоционального и логического.

итмом мелодии. Например:

итмом мелодии. Например: