Личностно-ориентированное обучение в современной школе, автор И.С.Якиманская

Основываясь на высказывание Л. С. Выготского: «То, что сегодня ребенок умеет делать в сотрудничестве и под руководством, завтра он становится способен выполнять самостоятельно», Якиманская И.С. осознала, что индивидуальный подход является одним из важных принципов обучения Актуальной является необходимость реализации индивидуального подхода, связанного с существующими противоречиями между общими для всех учащихся целями, содержанием обучения и индивидуальными возможностями каждого ребенка, между фронтальным изложением учебного материала и индивидуальными особенностями восприятия, памяти, интересов, определяющими индивидуальный характер освоения учебного материала конкретным школьником.

Цели дифференциации обучения.

С психолого-педагогической точки зрения – индивидуализация обучения, основанная на создании оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и способностей каждого школьника.

С социальной точки зрения – целенаправленное воздействие на формирование индивидуального творческого, профессионального потенциала общества в целях рационального использования возможностей каждого члена в обществе в его взаимоотношениях с социумом.

С дидактической точки зрения – разрешение назревших проблем школы путём создания новой методической системы дифференцированного обучения учащихся, основанной на принципиально новой мотивационной основе.

Для осуществления дифференцированного обучения на уроке необходимо создавать условия, которые бы давали возможность учителю управлять процессом обучения.

Приняв за два доминирующих качества в учебных успехах школьников - обучаемость и учебную работоспособность - то всех обучающихся Якиманская разделила на три ступени: высокую, среднюю, низкую.

С высоким уровнем развития познавательных интересов

дети в этой группе интенсивно и с увлечением самостоятельно работают, стремятся разобраться в трудных вопросах.

Со средним уровнем развития познавательных интересов

учащиеся проявляют познавательную активность при побуждении учителя, интерес к самостоятельной работе в зависимости от ситуации, трудности преодолевают при помощи учителя.

С низким уровнем развития познавательных интересов

отличаются познавательной инертностью, мнимой самостоятельностью в работе, часто отвлекаются при затруднениях, их характеризует полная бездеятельность.

Дифференцированный подход необходим на всех этапах учебного занятия:

Этап изложения новых знаний, умений (первичного восприятия материала).

Осуществляя дифференцированный подход, нужно, во-первых, провести более тщательную подготовку к усвоению нового материала именно с теми детьми, которые в этом нуждаются. А во-вторых, после первичного фронтального объяснения нужно его повторить, и может быть, не один раз, для отдельных групп.

Можно использовать и такой прием: объяснить новый материал кратко на высоком уровне сложности (внесение проблемности в содержание учебных заданий), в расчете на группу детей с повышенной обучаемостью. Затем провести объяснение того же, более развернуто и доступно.

Во время объяснения нового материала важно учитывать психофизиологические особенности учеников. Дополнительные вопросы адресую детям со слабой слуховой памятью, невнимательным, рассеянным. Учащимся с хорошей зрительной памятью помогает наглядность, с моторной - практическая работа на доске.

Этап закрепления и применения знаний и умений.

Основой дифференцированного подхода является организация самостоятельной работы.

Готовится 2-3 варианта заданий. Учащиеся сами выбирают вариант, или каждый вариант заранее предназначается определенной группе учеников.

Для учеников, обладающих низкими и средними учебными возможностями, временами даются задания по образцу, алгоритмического вида, носящие реконструктивный характер.

Отдельным группам дается разъяснение возможных затруднений с целью предотвращения ошибок.

Некоторым учащимся оказывается помощь (в качестве вспомогательного средства используются схемы, чертежи, начало решения, теоретическая справка или указание на страницу учебника, где можно найти справку и т.д.). И только затем рекомендуются задания творческого характера.

Для школьников с высокими и высшими учебными возможностями подбираю в основном задания творческого характера, задания на перенос знаний и умений в измененную или новую ситуацию различной трудности и характера, чтобы наиболее успешно способствовать их развитию.

Этап проверки и оценки знаний и умений.

На этом этапе важно четко выяснить, на каком уровне усвоено каждым учеником одно и тоже знание, умение. Исходя из этого, можно составлять серии заданий повышающейся и понижающейся трудности. Каждая серия должна отражать определенный уровень усвоения материала.

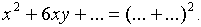

Выделим три уровня сложности учебных задач, которые соответствуют I, II и III уровням усвоения опыта.

I уровень. Задачи решаются учащимися на основе только что изученных знаний и способов деятельности, которые они воспроизводят по памяти. Это типовые задачи на непосредственное применение теорем, определений, правил, алгоритмов, формул и т. п. в конкретных различных ситуациях, не требующих преобразующего воспроизведения структуры усвоенных знаний. Готовность учащихся выполнять воспроизводящую деятельность этого уровня рассматривается как обязательный результат обучения, который вычленен в большинстве школьных учебников.

II уровень. Задачи требуют от учащихся применения усвоенных знаний и способов деятельности в нетиповой, но знакомой им ситуации, которое сопровождается преобразующим воспроизведением. Ученик, комбинируя известные приемы решения задач, уточняет, проясняет задачную ситуацию и выбирает соответствующий способ деятельности. К такого рода задачам относятся так называемые комбинированные задачи, требующие применения различных элементов знаний уже усвоенных на I уровне.

III уровень. Задачи этого уровня требуют от ученика преобразующей деятельности при избирательном применении усвоенных знаний и приемов решения в относительно новой для него ситуации, заключающейся в использовании действий I и II уровней, в конструировании новых для ученика систем, позволяющих решить предложенную задачу. В процессе поиска решения задачи ученик, используя интуицию, смекалку, сообразительность, сам выходит на неизвестный для себя способ решения, открывая новые знания. Деятельность ученика постепенно освобождается от готовых образцов, сложившихся установок и приобретает гибкий поисковый характер.

Охарактеризованные три уровня умения решать математические задачи характерны для итогового контроля по теме (разделу), курсу. В процессе усвоения математических знаний необходимо выделить еще один уровень (в таблице он назван нулевым), который показывает сформированность их на уровне понимания, узнавания. Ученик решает типовую задачу на основе образца или подробной инструкции, пользуется учебником, справочником, записями в тетради. На этом уровне он демонстрирует своё понимание соответствия условия и цели задачи тому способу решения, который использует, но еще не его запоминание.

В процессе освоения умения решать задачу того или иного типа некоторые ученики долго не могут запомнить прием решения и даже на итоговом контроле показывают только умения 0 уровня. Ученики, которые путают способ решения и формулу, по которой решается задача, не могут

найти ее в учебнике и с ее помощью решать задачу, т.е. не освоили умение

0 уровня, без этого не смогут освоить I уровень - уровень решения типовой задачи по памяти. Поэтому недопустимо игнорировать контроль 0 уровня.

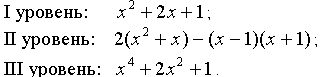

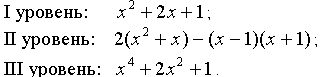

Проиллюстрируем уровневую дифференциацию на задачах, в которых предлагается ученику представить выражение в виде квадрата двучлена (7 класс):

Задача I уровня является типовой для учащихся; задача II уровня требует от ученика последовательного выполнения нескольких тождественных преобразований I уровня, известных учащимся; для решения задачи III уровня необходимо ученику представить степень  как первую степень новой переменной (операция I уровня), а в другой ситуации, которая ранее не встречалась.

как первую степень новой переменной (операция I уровня), а в другой ситуации, которая ранее не встречалась.

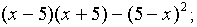

Разноуровневыми будут и задачи:

1) представьте в виде многочлена выражение:

2) представьте в виде многочлена выражение:

3) вставьте пропущенные одночлены так, чтобы получилось тождество:

Последняя задача III уровня, для ее решения надо создать новый алгоритм

(7 класс).

Мониторинг реализации дифференцированного подхода

в обучении

В результате внедрения дифференцированного подхода в обучении математике были сделаны выводы:

1. Активизировалась познавательная деятельность учащихся. На уроках

нет равнодушных. Виден огонёк в глазах детей.

2. Повысился интерес к предмету.

3. Использование дифференцированного обучения позволило создавать

условия для осознанной активности учащихся, для сотрудничества. У

детей исчез страх «белой вороны», не попадающей в нужное русло,

выпадающей из общего правила.

4. Большинство учащихся достигли высокого уровня

математического развития, что подтверждается успешным

выполнением контрольных срезов и результатами экзаменов,

соответствующих данному уровню.

5. Средний балл по письменным работам повышается.

|

Примеры разноуровневых заданий.

Квадратичная функция 1-й уровень. 1. Дана функция: y= : : а) найти значения  при y=8, при y=8, б) построить график заданной функции; в) указать область значений и промежуток возрастания функции, используя построенный график; г) решить неравенство

2-й уровень. 2. Найти нули функции:  3. Дана функция  . . а) построить график функции: б) найти область значения и промежутки возрастания и убывания заданной функции, используя построенный график; в) сравнить значение функции на концах отрезка [1;2] 4. Решить неравенство:

3-й уровень. 5. Найти область значений и промежутки возрастания и убывания функции  не строя её графика. не строя её графика. 6. При каких значениях  график функции график функции  не пересекает ось абсцисс? не пересекает ось абсцисс? 7. Построить график функции   с помощью шаблона параболы с помощью шаблона параболы  , предварительно выделив квадрат двучлена. , предварительно выделив квадрат двучлена. 8. Разложить трёхчлен  на множители. на множители.

|

|

Решение задач по теме «Параллелограмм»

I уровень 1. В четырехугольнике ABCD АВ // CD, АС = 20 см, BD = 10 см, АВ = 13 см. Диагонали ABCD пересекаются в точке О. Найдите периметр COD. 2. Из вершины В параллелограмма ABCD с острым углом А проведен перпендикуляр ВК к прямой AD; ВК = АВ/2. Найдите C, D. 3. Середина отрезка BD является центром окружности с диаметром АС, причем точки А, В, С, D не лежат на одной прямой. Докажите , что ABCD - параллелограмм.

II уровень 1. В четырехугольнике ABCD А + B = 180°, АВ || CD. На сторонах ВС и AD отмечены точки М и К соответственно так, что ВМ=KD. Докажите, что точки М и К находятся на одинаковом расстоянии от точки пересечения диагоналей четырехугольника. 2. На сторонах РК и МН параллелограмма МРКН взяты точки А и В соответственно, МР = РВ = АК; /МРВ = 60°. Найдите углы параллелограмма и сравните отрезки ВМ и АН. 3. На основании А С равнобедренного треугольника ABC отмечена К, а на сторонах АВ и ВС - точки М и Р соответственно, причём PK=MB, / KPC = 80°, / C = 50°. Докажите, что КМВР – параллелограмм.

III уровень 1. В выпуклом четырехугольнике ABCD / А + / В = / В + / C = 180. Через точку О пересечения диагоналей четырехугольника проведена прямая, пересекающая стороны DC и AD в точках М и К соответственно; / BOM = 90°. Докажите, что ВК = ВМ. 2. На сторонах ВС и CD параллелограмма ABCD отмечены точки М и Н соответственно так, что отрезки ВН и MD пересекаются точке О; / BHD =95°, / DМC= 90°, / BOD = 155°. Найдите отношение длин отрезков АВ и MD и углы параллелограмма. 3. Точки М и К являются соответственно серединами сторон АВ и ВС треугольника ABC. Через вершину С вне треугольника проведена прямая, параллельная АВ и пересекающая луч МК в точке Е. Докажите, что КЕ=АС/2.

|

|

Развитие учащихся и учителя в условиях реализации дифференцированного подхода

Пытаясь создать образ ученика нашей школы, при внедрении дифференцированного подхода в обучении и воспитании учащихся, я исхожу из того, что нет и не может быть единых жестких требований к каждому ученику, так как нельзя оспаривать уникальную индивидуальность каждого человека. Тем не менее, основываясь на базовых ценностях и мисси школы, я попыталась «нарисовать» примерный образ ученика школы. В моём понимании, при использовании дифференцированного подхода ученик- это личность, максимально адаптированная к современным социальным условиям и ориентированная на успех. |

Структурный портрет ученика.

Самостоятелен в выборе решений

Ответственность за свои поступки и дела

ориентирован на успех:

- Я с п о с о б е н!!!

- Я з н а ч у!!!

- Я м о г у!!!

Необходимость внедрения дифференцированного подхода на современном этапе подтверждается практикой: дети учатся самоорганизации, умению проводить самооценку. Происходит переосмысление их внутренней мотивации к обучению. Ученик становится активным участником педагогического процесса. Индивидуальное развитие ученика, его личная самооценка на каждом этапе урока формирует у подрастающего поколения стремление учиться по своему внутреннему убеждению.

Технология дифференцированного обучения способствует кардинальному изменению не только сознания ученика, но и сознания учителя. Дифференцированное обучение вдохновляет учителя на создание такого образовательного процесса, в котором ученик в самой жизни учится менять, улучшать, совершенствовать условия этой жизни, повышать её качество. Кроме того, на искусство нового мышления учителя оказывает влияние эмоциональная атмосфера в учебном заведении, его гуманитарная среда, что, конечно же, сказывается на познавательном выходе и продуктивности учебно-воспитательного процесса. В моём понимании структурный портрет учителя выглядит так:

Структурный портрет учителя.

У

Ч

И

Т

Е

Л

Ь

Гуманность

Способность к творческому мышлению

Гражданственность

Ответственность за себя и других

Стремление к личностному и профессиональному саморазвитию

Оригинальность

Стремление к общей и педагогической культуре

Общительность

Доброжелательность

Высокий уровень знаний в облас-ти преподаваемого предмета

Чувство юмора

Общая эрудиция

Стильность и современность

Стремление Стремление

к самовыражению к самореализации

Стремление к успеху

Стремление к успеху

Я з н а ю!!!

Я м ы с л ю!!!

Я т в о р ю!!!

Я ж и в у!!!

Методические рекомендации по реализации уровневой дифференциации.

1. Использовать уровневый тематический контроль удобнее всего работая крупными блоками. В этом случае весь теоретический материал рассматривается компактно на первых уроках темы, а затем проводится отработка умений и навыков по уровням. Процесс усвоения материала темы будет более упорядочен и целенаправлен, если проводить принцип последовательного продвижения во уровням: сначала на уровне 0 (узнавание, понимание), а затем отрабатывать решение типовых задач, работая на I уровне, и только после этого переходить к решению комбинированных задач II уровня (уровня продуктивной деятельности). Четкое вычленение уровней и последовательное продвижение по уровням дадут возможность избежать таких ошибок, когда на повторительно-обобщающем уроке, где рассматриваются задачи II - III уровня, учитель предлагает устную работу по воспроизведению формулировок определений, теорем или свойств (т.е. деятельность I уровня) или предлагает разгадать кроссворд, составленный из математических терминов. Эта форма работы ученикам интересна, но она требует деятельности 0 уровня (узнавание) и неуместна на уроке, преследующем достижение II - III уровня усвоения.

2. Содержание контролирующих работ должно быть заранее известно учащимся в той или иной форме, например, 0 уровень в форме вопросов, I уровень в виде перечня всех типовых задач темы, II уровень в виде перечня примерных задач. Открытость уровневых требований к учащимся, норм оценивания - важнейшее условие гуманизации обучения.

Следует отметить, что задачи I уровня должны быть посильны всем ученикам. Неправильно поступают учителя, которые необоснованно расширяют список типовых задач (задач I уровня) за счет включения в него второстепенных, комбинированных задач темы. В этом случае учащиеся довольно долго осваивают репродуктивный уровень и на частично творческий II уровень не успевают выйти. Быстрое освоение I уровня и быстрый выход на II уровень - необходимое условие творческого освоения математики.

3. Сужение списка типовых задач обязательных для усвоения всеми учениками за счет исключения комбинированных, усложненных задач не означает снижения уровня преподавания математики. Изучение теоретического материала, разбор сложных, комбинированных задач должен проводиться в полном объеме, иначе учащиеся, способные усвоить математику на высоком уровне, не смогут пройти через полноценный учебный процесс. Осуществлять дифференциацию нужно не за счет различного уровня преподавания для различных групп учащихся, а за счет различного уровня требований к усвоению материала. С этой точки зрения снижение минимального обязательного уровня означает ориентацию на реальные возможности учеников, осваивающих математику с трудом, реальность требований, предъявляемых к этой категории учащихся, учет их индивидуальных особенностей. Необходимо, чтобы трудности учебной работы были для учащихся посильными, соответствовали индивидуальному темпу овладения учебным материалом.

4. Последовательное продвижение учащимися по уровням усвоения может осуществляться в индивидуальном для каждого ученика темпе. Например, контрольные тесты 1 уровня показали, что часть учеников не смогла усвоить решение типовых задач, значит, на следующих уроках с ними необходимо еще раз отработать решение типовых задач, и представить еще одну возможность справиться с тестами 1 уровня. Для учеников, работающих в быстром темпе можно рекомендовать досрочную сдачу уровневых тестов.

Ученики, усвоившие материал на 1 уровне и успешно сдавшие тест, работают над заданиями 2 уровня, образуют группу мобильного состава. В дальнейшей работе состав этой группы будет меняться. Эта группа дополнится учащимися, сдававшими повторный тест 1 уровня, из нее выйдет часть учеников после зачета 2 уровня и перейдет к работе по заданиям 3 уровня. Они образуют еще одну мобильную группу. Такое формирование уровневых групп, разбиение класса на группы справедливо в глазах учеников, т.к. зависит от результатов работы ученика, выявленных на уровневом контроле.

5. Работая таким образом легко осуществить принцип добровольности в выборе уровня усвоения материала. Зная содержание знаний на всех уровнях, нормы оценивания на каждом уровне, ученик решает на каком уровне будет осваивать материал, какой отметкой ограничиться. В учебном процессе у учащихся формируются навыки планирования и регулирования своей деятельности. Ученик перестает быть пассивным наблюдателем и становится активным субъектом учебного процесса. Имея возможность выбора, ученик осуществляет его и должен нести ответственность за результаты выбора, т. е. в этой деятельности он формируется как личность. У ученика формируется самооценка, адекватная своему уровню.

Часто учителя возражают против добровольности выбора уровня обучения учеником, говорят, что выберут уровень обучения на "3". Практика показывает, что если ученик освоил 1 уровень, уверенно решает типовые задачи, он на этом уровне не остановится и попробует перейти на 2 уровень, заработать оценку "4". Заинтересованность в результатах своего труда, положительная мотивация - все это факторы, позволяющие ученику "учиться победно".

6. Использование уровневого подхода дает возможность целенаправленно отбирать материал, планируя урок четко ставить цель достижения того или иного уровня и в соответствии с целью выбирать формы проведения учебных занятий. На уроках, цель которых освоение материала на 0 и на 1 уровне, будут преобладать фронтальные формы работы, формы, ориентированные на взаимообучение и взаимоконтроль. На уроках с целью достижения 2 и 3 уровня, когда класс дифференцирован по уровням на мобильные группы, наиболее предпочтительны дифференцированно-групповые, индивидуализированные формы занятий.

7. Оценка должна отражать уровневый подход при контроле, в основе которого лежит достижение всеми учащимися минимального базового обучения. При этом достижение 1 уровня оценивается двухбалльной оценкой (зачтено-незачтено, верно-неверно и т.д.). Достижение учеником 2 уровня может оцениваться, исходя из отметки

"4", и только при выполнении работы 3 уровня ученик может претендовать на отметку "5". Таким образом, оценка отражает уровень усвоения учеником материала. Общедидактические нормы оценивания допускают выставление положительной оценки за достижение учеником 0 уровня. В связи с этим учителя математики стали практиковать выставление положительной оценки за неполное достижение 1 уровня (часть материала учеником не выполнена и освоена лишь на 0 уровне). Это вполне согласуется с гуманитаризацией образования и ориентацией этой части учеников на освоение математики на общекультурном уровне.

8. Уровневый контроль, осуществляемый с помощью тестирования, завершается уровневой контрольной работой (тематической или итоговой).

Дифференцированный подход обеспечивает личностно – ориентированную дифференцированную среду для развития, воспитания и сохранения здоровья обучающихся.

14

Стремление к успеху

Стремление к успеху