Лекция 4

ЦНС. Головной мозг (часть 2)

Отделы головного мозга:

промежуточный мозг

конечный мозг

Фило- и онтогенез головного мозга

вопрос 1

промежуточный мозг – diencephalon

развитие связано с эволюцией органов чувств

у животных со слабым развитием коры - высший центр зрения, слуха и других видов чувствительности

лежит впереди среднего и позади конечного мозга

дорсальная часть прикрыта полушариями большого мозга

вентральная часть лежит на теле клиновидной кости (область ямки гипофиза)

латерально отделен от конечного мозга терминальной бороздой

содержит полость – третий мозговой желудочек

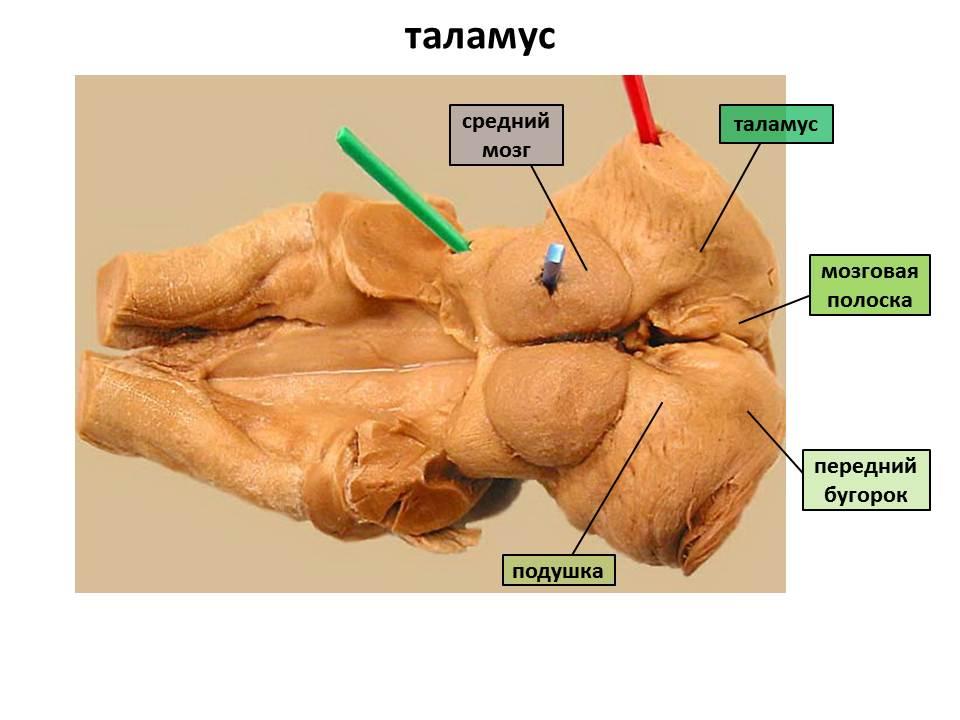

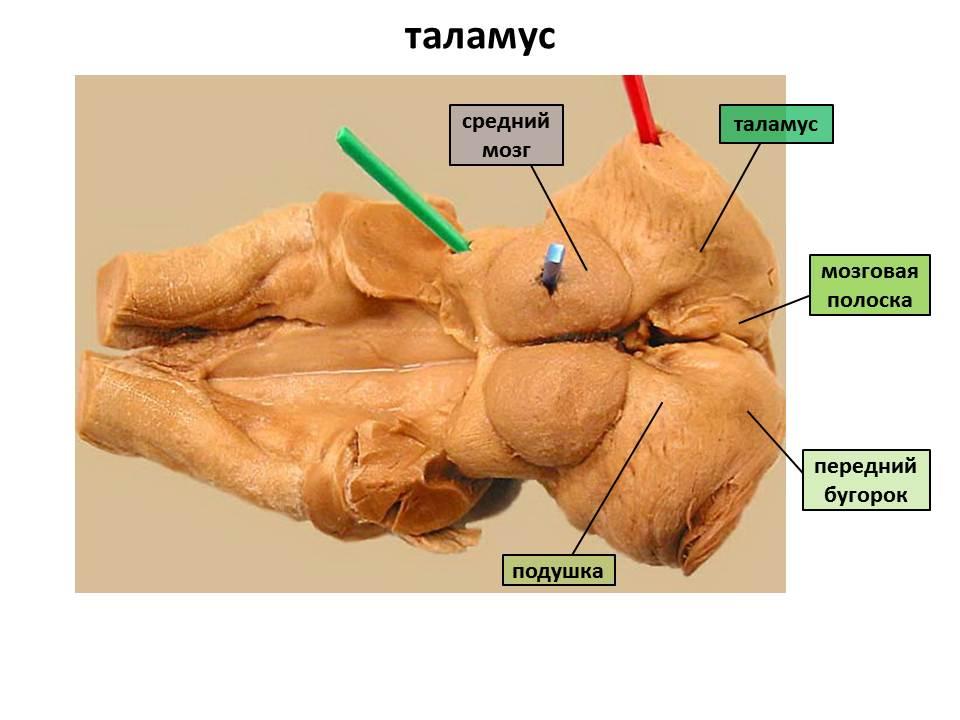

Thalamus opticus - зрительный бугор

парное образование яйцевидной формы

анатомические части:

передний бугорок таламуса - спереди

подушка таламуса – заднемедиальная часть

поверхности:

верхняя – свободная, образует центральную часть дна боковых желудочков

нижняя – прилежит к гипоталамусу

латеральная – прилежит к внутренней капсуле

медиальная – соединена с одноименной поверхностью другого бугра межталамическим сращением

верхняя и медиальная поверхности одного бугра отграничены от соседнего мозговыми полосками

субталамическая область – лежит ниже таламуса, продолжается в покрышку ножек среднего мозга, содержит часть красного ядра и чёрного вещества + субталамическое ядро

строение таламуса

состоит из серого вещества в виде ядер (около 40) и белого вещества – прослойки между ядрами

основные ядра:

передние

переднелатеральные

задние

заднелатеральные

медиальные

через ядра таламуса проходят все чувствительные пути (кроме обонятельного) поэтому он – промежуточный (подкорковый) центр всех видов чувствительности

аксоны нейронов таламуса идут в кору или к ядрам полосатого тела

сетчатое образование – между ядрами и связано с ними

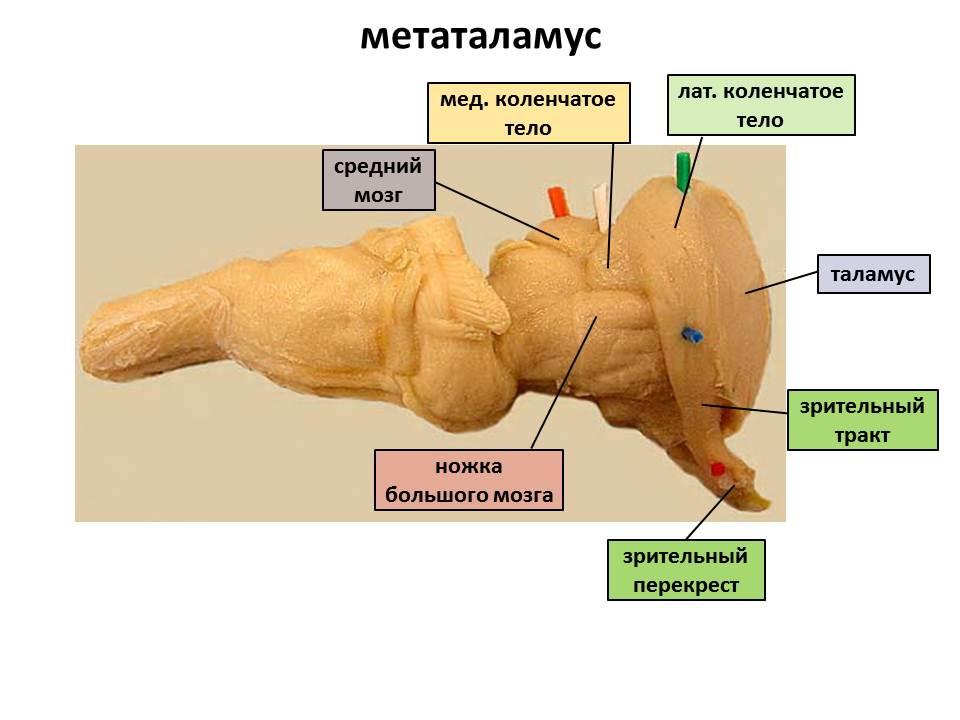

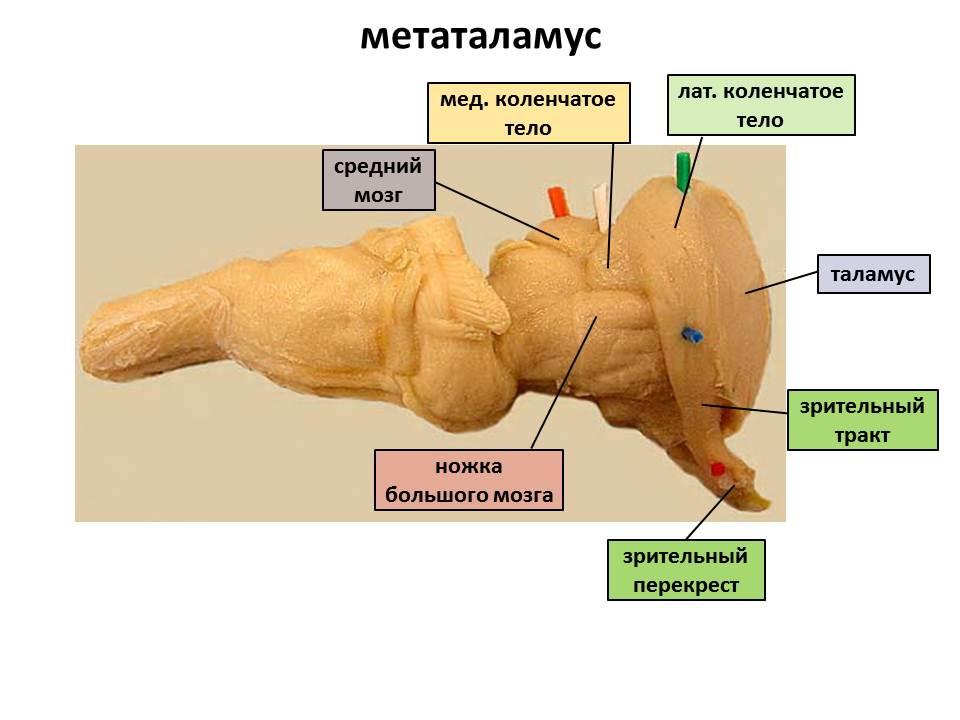

Metathalamus – заталамическая область

включает 2 образования:

медиальное коленчатое тело – подкорковый центр слуха, соединено с задними (слуховыми) холмами четверохолмия среднего мозга

латеральное коленчатое тело – подкорковый центр зрения, соединено с передними (зрительными) холмами четверохолмия. Место окончания зрительных трактов

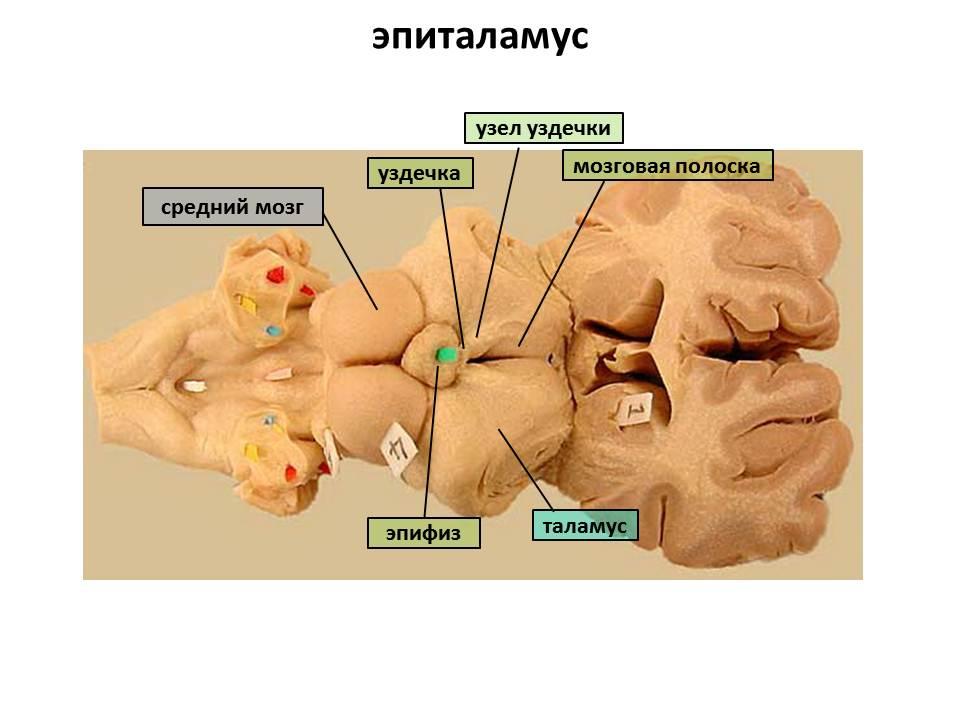

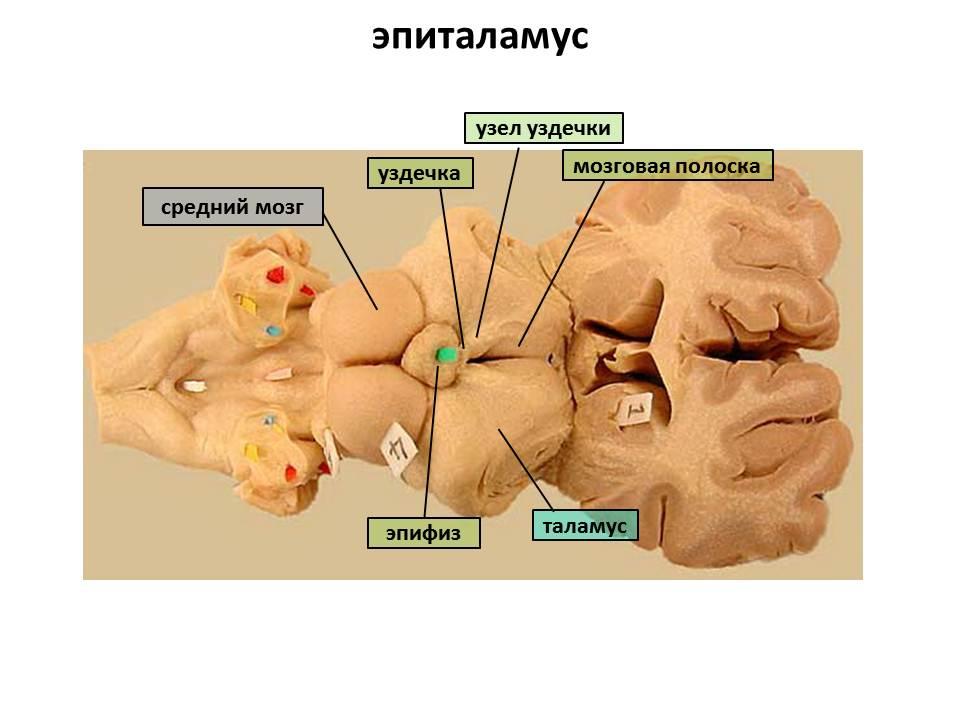

Epithalamus – надталамическая область

эпифиз (шишковидное тело, пинеальная железа) – железа внутренней секреции (ЖВС), вырабатывает гормоны:

регулируют суточную активность – «биологические часы»

регулируют обмен кальция и тонус артерий

корректируют функции периферических эндокринных органов в экстремальных ситуациях

подавляют развитие злокачественных опухолей, замедляют половое созревание и старение

у низших животных – фоторецепторная функция – «третий глаз», у высших – сохранена чувствительность к свету

свет подавляет, а темнота стимулирует активность эпифиза

наиболее активен в детском возрасте (до 7 лет), затем уменьшается, окостеневает, но функционирует

узел уздечки (парный) – имеет ядра - промежуточный центр рефлекторных путей между мозгом, ядрами 5 пары (тройничный) н. и межножковым ядром

уздечка /поводок/(парная) – связаны между собой спайкой уздечек, содержит проводящие пути

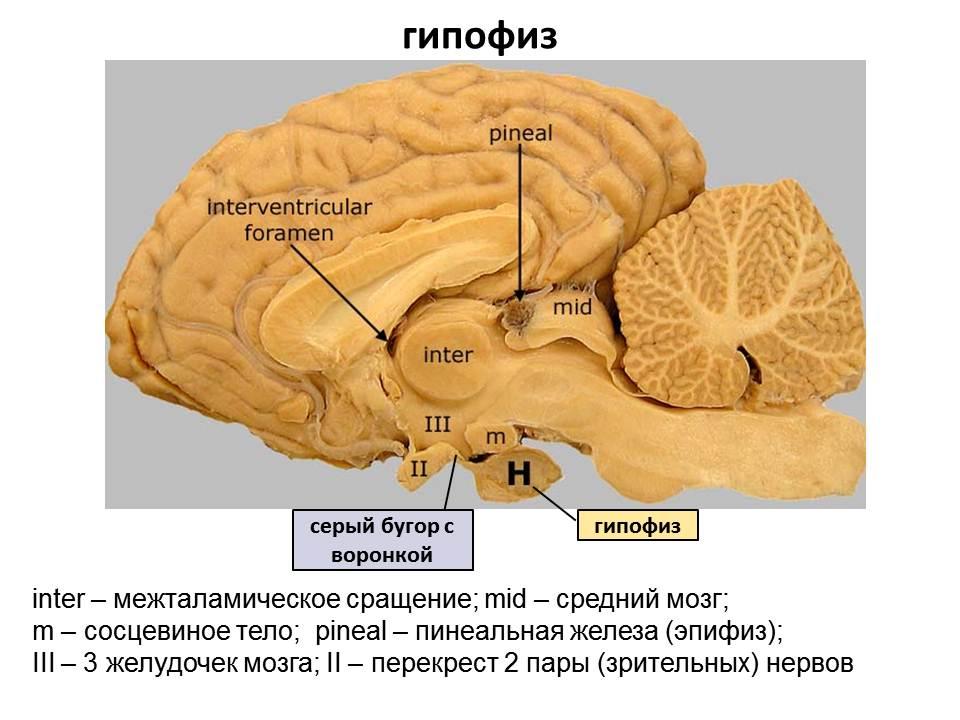

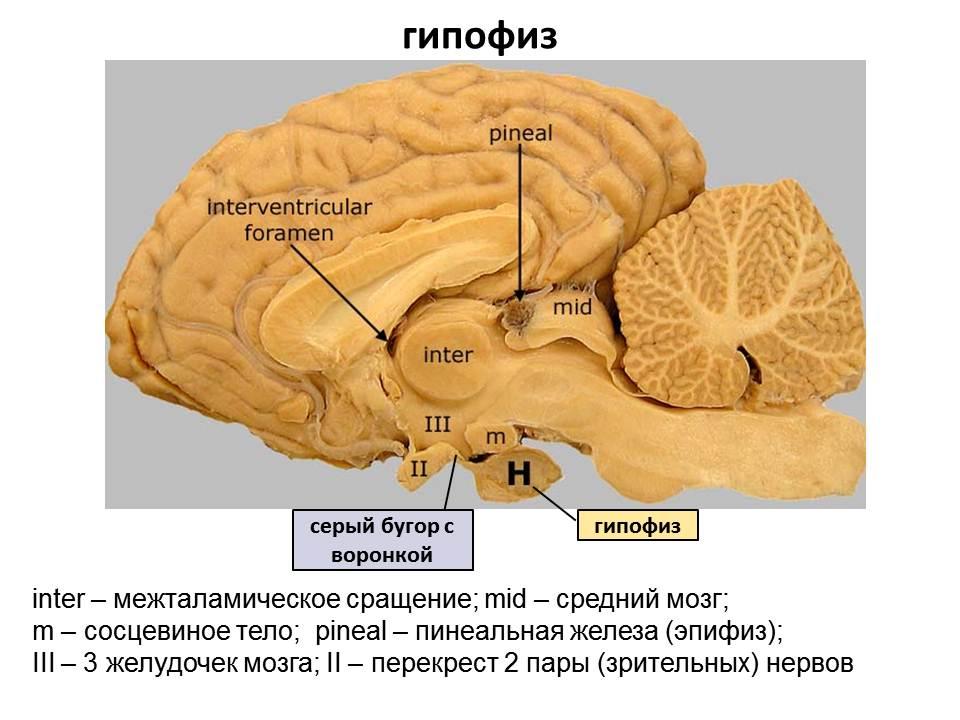

Hypothalamus – гипоталамус

вентральная часть промежуточного мозга

относятся:

зрительный перекрест – образован при перекресте части волокон зрительных нервов, лежит в желобе зрительного перекреста клиновидной кости

зрительный тракт – образован частью волокон правого и левого зрительного нервов, огибает ножки мозга снаружи и делится на 2 корешка:

медиальный – к ядру зрительного холма среднего мозга

латеральный – к латеральному коленчатому телу

серый бугор – книзу переходит в воронку на которой висит гипофиз. Содержит серобугорные ядра – подкорковые центры обмена веществ, вырабатывают орексин (гипокретин) – контроль сна

сосцевидное тело – лежит позади серого бугра

связано со зрительными холмами и сетчатым образованием среднего мозга

снаружи покрыто белым веществом

внутри – серое вещество – мед. и лат. ядра сосцевидного тела

промежуточный обонятельный центр

участвуют в механизме памяти и обучения

в сером бугре и сосцевидном теле - высшие подкорковые центры обмена веществ, связанные с АНС. Они регулируют белковый, жировой, углеводный обмен, аппетит и сон

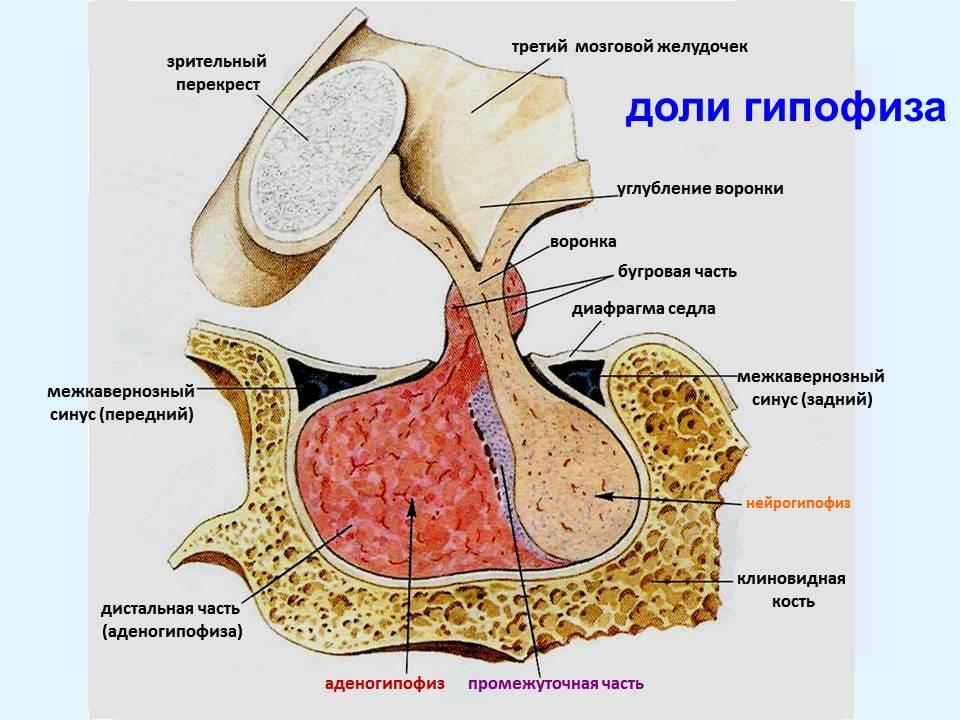

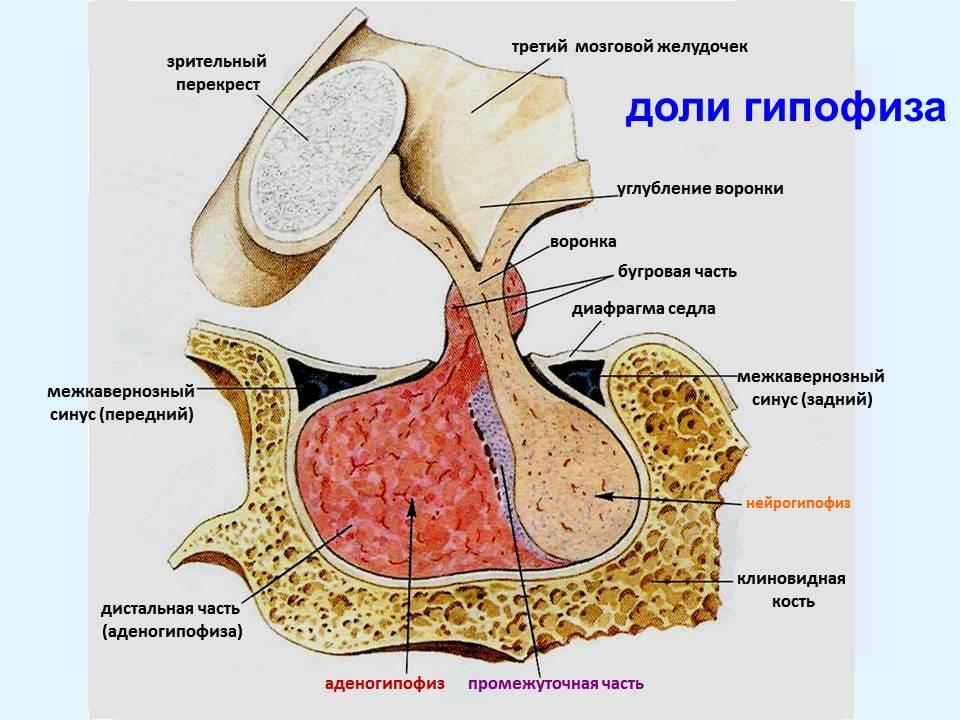

гипофиз - плоско-округлое тело с небольшой центральной полостью

состоит из трех частей:

передней /железистой/ – аденогипофиз

промежуточной

задней /мозговой/ – нейрогипофиз

различают 4 поля с ядрами гипоталамуса:

переднее, содержит ядра:

супраоптическое – производит вазопрессин

паравентрикулярное – вырабатывает окситоцин

супрахиазматическое - участвует в регуляции суточных биоритмов, поддержании температуры тела

промежуточное - ядра серого бугра и воронки

дорсальное

заднее – ядра сосцевидного тела

нейроны ядер гипоталамуса производят нейросекрет - рилизинг-факторы, которые регулируют работу железистых клеток аденогипофиза

гипоталамус + гипофиз = гипоталамо-гипофизарная система – высший вегетативный центр

третий мозговой желудочек

имеет 6 стенок:

верхняя – сосудистая покрышка (впячивание мягкой мозговой оболочки)

нижняя – гипоталамус

2 боковые – медиальные поверхности таламуса

передняя – концевая пластинка, передняя спайка мозга, столбы свода

задняя – задняя спайка мозга

сообщается:

имеет выпячивания:

надшишковидное – вверху

воронки – внизу, ведет в полость гипофиза

супраоптическое – спереди, над зрительным перекрестом

конечный мозг – telencephalon

включает:

2 полушария – выпуклые части, прикрывающие другие отделы большого мозга

обонятельный мозг – вентральный (базальный) отдел

2 боковых желудочка – полости конечного мозга

строение:

серое вещество – в виде коры полушарий (плаща) и базальных ядер

белое вещество – проводящие пути

полушария мозга – hemispheria cerebri

мозолистым телом

передней спайкой мозга

задней спайкой мозга

спайкой свода

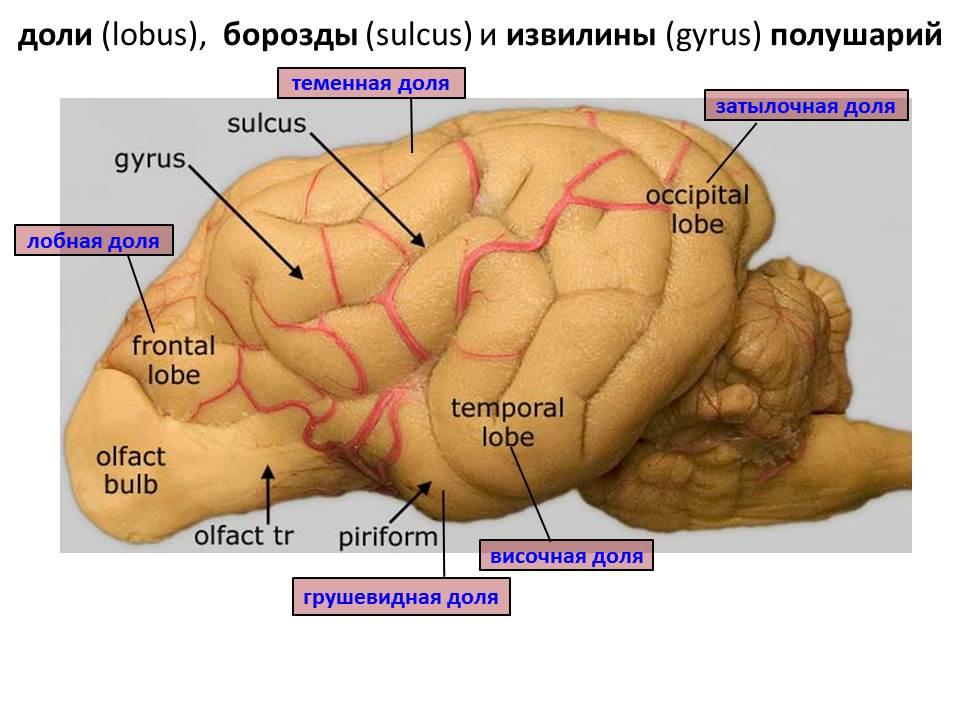

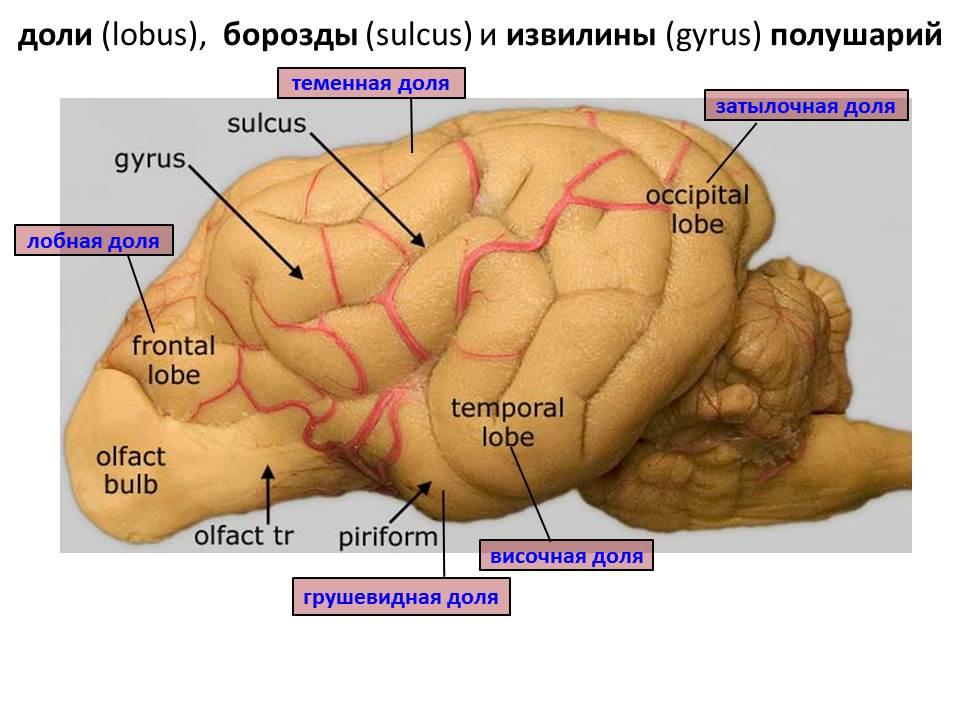

Кора большого мозга /плащ/ – cortex cerebri /pallium/

толщина у человека 1,5 - 5мм, общий объём – 300см³

на выпуклой поверхности извилин толще, чем на боковых поверхностях и дне борозд

площадь поверхности коры полушарий у человека 220тыс.мм² (30% - поверхность извилин, 70% - их боковые стороны), у крс – 60тыс.мм²

содержится 10-14млрд нейронов, каждый из них образует синапсы примерно с 8-10тыс. других нейронов

в 1мм³ коры у животных содержится 5-10 тыс. клеток, а у человека – 35-40 тыс. клеток

форма, размер и расположение клеток в разных участках коры неодинаковы - 50 цитоархитектонических полей

также неодинаково лежат нервные волокна - 150 миелоархитектонических участков

3 возрастные зоны коры:

древнейшая – paleocortex – обонятельные извилины и треугольники

старая – archicortex – 3 слоя нейронов, серое вещество лежит под белым – грушевидная доля, извилина гиппокампа, гиппокамп и др.

новая – neocortex – 6 слоев нейронов, составляет 90% объема всей коры у человека, 85% - у собаки

впервые появляется у млекопитающих

покрывает дорсолатеральную поверхность полушарий

имеет извилины (у крупных животных больше)

Миелоархитектоника коры - характер распределения в ней нервных волокон

различают волокна:

проекционные – связывают кору с нижележащими отделами головного и спинного мозга

ассоциативные – связывают разные участки коры одного полушария

комиссуральные /каллозальные/ - соединяют кору двух полушарий и интегрируют их работу

валик – волокна соединяют кору затылочных долей

ствол – соединяет кору височных и теменных долей

колено, переходит в клюв, затем – в терминальную пластинку – соединяет кору лобных долей

локализация функций в коре

до И.П. Павлова – 2 теории работы коры:

эквипотенциализма – равнозначности всех участков коры: любая часть коры воспринимает и анализирует любые импульсы из разных органов

узкого локализма – строгой локализации функций в каждом участке коры: каждый участок воспринимает и анализирует определенный вид импульсов от определенных рецепторов

И.П. Павлов:

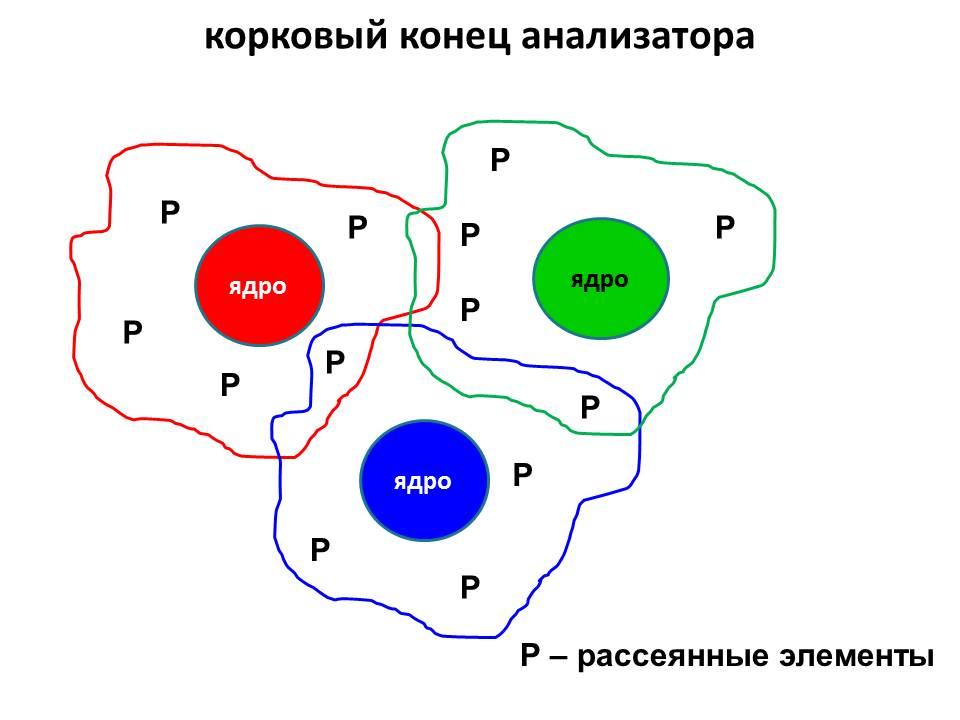

кора – большое рецепторное поле содержащее корковые концы анализаторов /мозговые центры/

анализатор –комплекс анатомических структур, состоит из периферического рецептора (воспринимает раздражение), проводников нервных импульсов (проводящих путей) и коркового конца (центра)

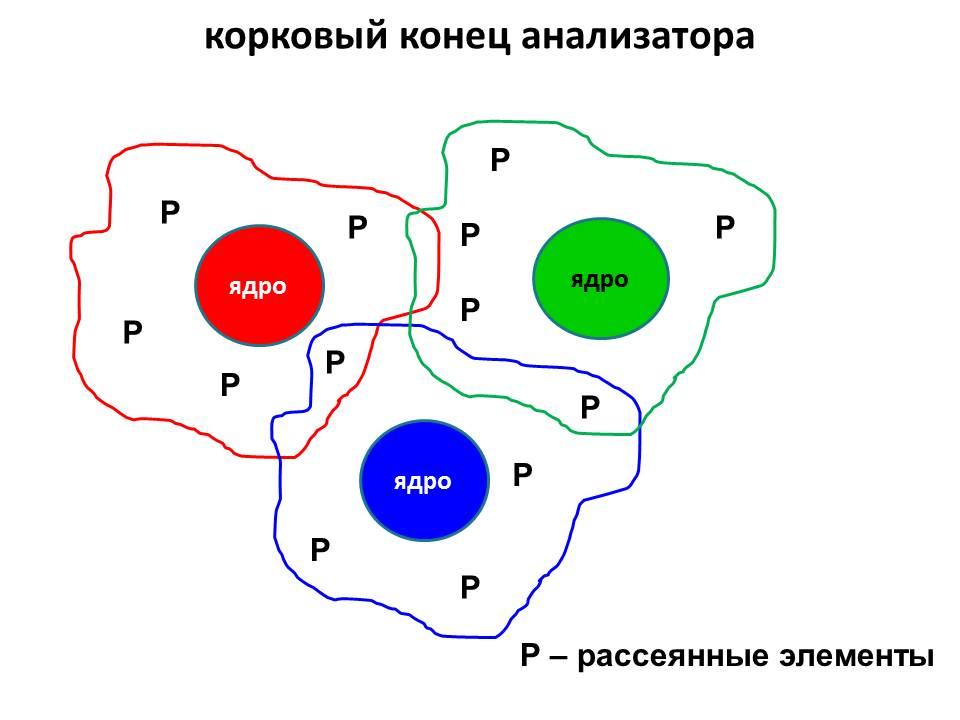

корковый конец анализатора /мозговой центр/

не имеет четко очерченных границ, состоит из:

ядро - это участок локализации наибольшего количества нейронов коры, к которым идут импульсы от периферического рецептора

рассеянные элементы – расположены по периферии и на расстоянии от ядра

могут наслаиваться друг на друга

осуществляют простой анализ и синтез

поражение ядра частично компенсируют рассеянные элементы (восстанавливая функцию)

Базальные ядра – nuclei basalis:

полосатое тело (corpus striarum) представлено ядрами:

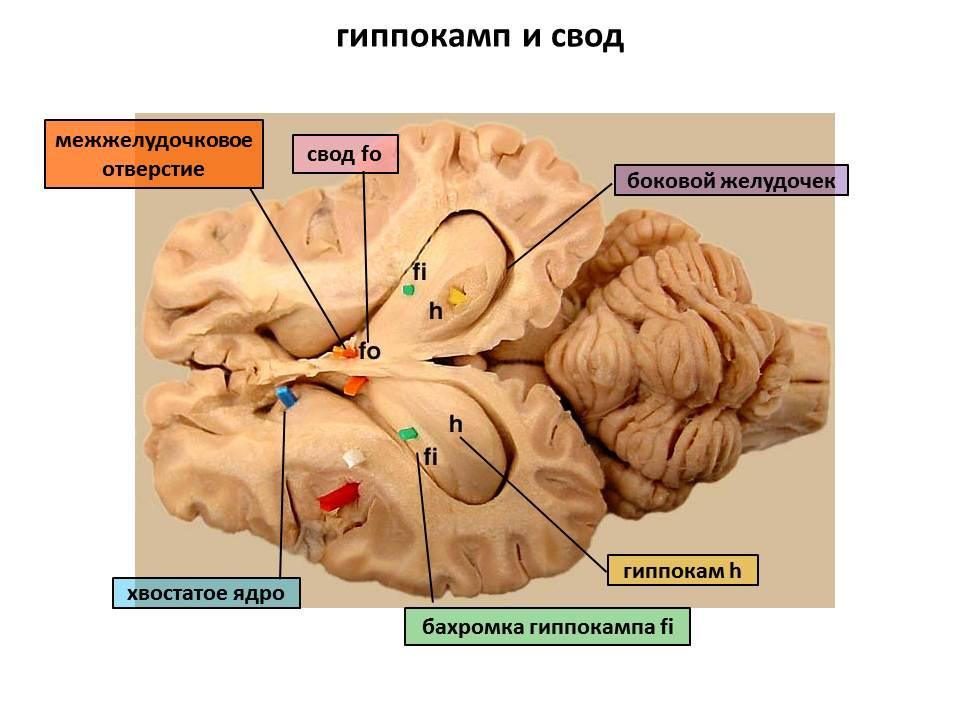

хвостатое (nucleus caudatus) – латерально от таламуса, имеет головку (дно бокового желудочка), тело, хвост

чечевицеобразное (nucleus lentiformis) – латерально от хвостатого ядра, отделено внутренней капсулой полосками белого вещества разделено на бледный шар (globus pallidus) и скорлупу (putamen)

ограда (claustrum) –латерально от чечевицеобразного ядра, отделена наружной капсулой

миндалевидное тело - в белом веществе височной доли, на границе между оградой , скорлупой и гиппокампом

связаны проводящими путями с корой, таламусом и гипоталамусом, сетчатым образованием среднего мозга, мостом, продолговатым мозгом, ядрами черепных нервов

полосатое тело - часть экстрапирамидной системы – обеспечивает безусловные двигательные реакции

подкорковые двигательные центры:

координированных непроизвольных движений (ходьба, бег, лазание)

непроизвольных движений приспособительного и защитного характера

регуляции мышечного тонуса и равновесия в покое и движении

безусловных рефлексов (жесты, поза, мимика у человека)

высшие подкорковые вегетативные центры

боковой желудочек - полость в каждом полушарии конечного мозга

части:

центральная – соответствует теменной доле полушарий, в виде щели, образована:

сверху – мозолистым телом

снизу – телом хвостатого ядра, терминальной полоской и таламусом

медиально – органичена телом свода

лобный /ростральный/ рог – в толще лобной доли, сообщается с полостью обонятельной луковицы, образован:

медиально – прозрачной перегородкой

латерально и снизу – головкой хвостатого ядра

сверху, спереди и снизу – мозолистым телом

височный рог – в толще височной доли, образован:

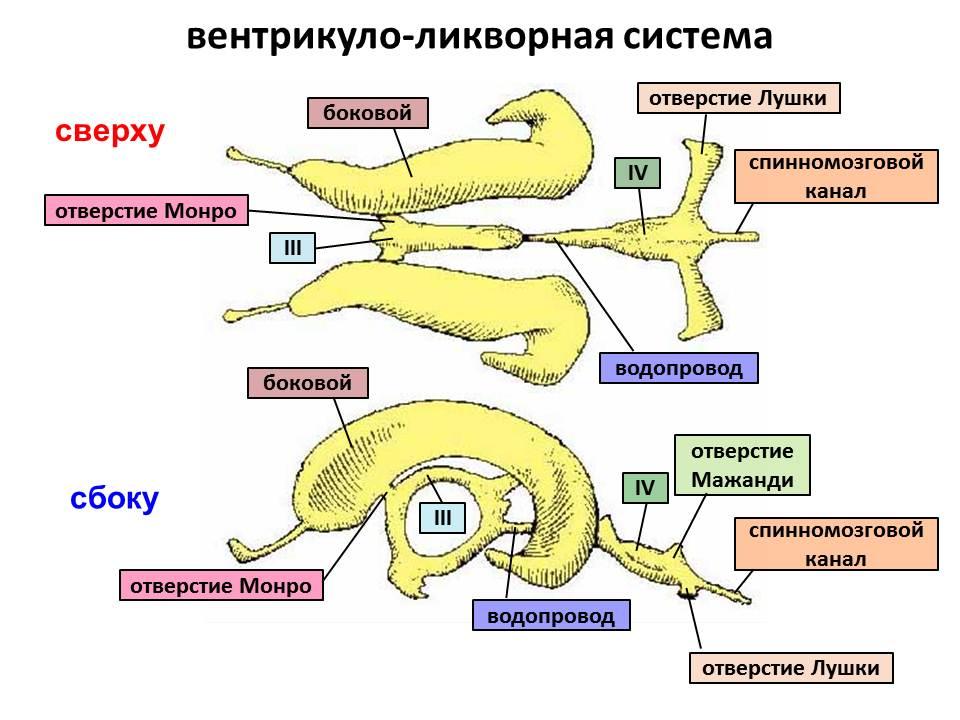

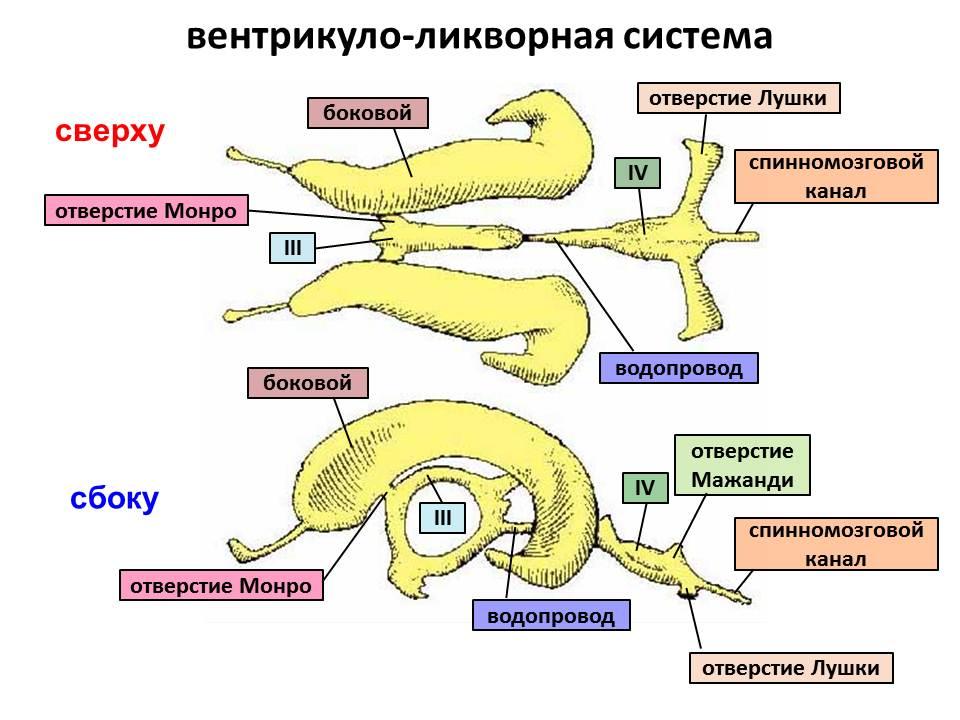

вентрикуло-ликворная система:

желудочки мозга (боковые, третий, четвёртый)

мозговой водопровод

центральный спинномозговой канал

подпаутинные пространства спинного и головного мозга

ликвор образуется сосудистыми сплетениями желудочков (больше всего боковых)

циркуляция ликвора:

из боковых желудочков через Монроевы отверстия в третий желудочек → через мозговой водопровод в четвёртый желудочек → через отверстия Мажанди и Лушки в подпаутинное пространство

далее:

1) через пахионовы грануляции в синусы твёрдой оболочки головного мозга

2) в венулы, лежащие вдоль черепных и спинномозговых нервов

ликвор

состав:

белок (15-45мг%), немного сахара, соли Са, Na, Mg, хлориды, молочная кислота, аминокислоты, креатинин, креатин, мочевина, мочевая кислота, холестерин, лимфоциты (5 клеток в 1 мл)

функции:

образует «водяную подушку» вокруг мозга – жидкий буфер

трофическая

барьерная (защитная)

причины изменения состава:

менингит, энцефалит, туберкулёзное поражение мозга,

опухоли спинного и головного мозга, субарахноидальные кровоизлияния

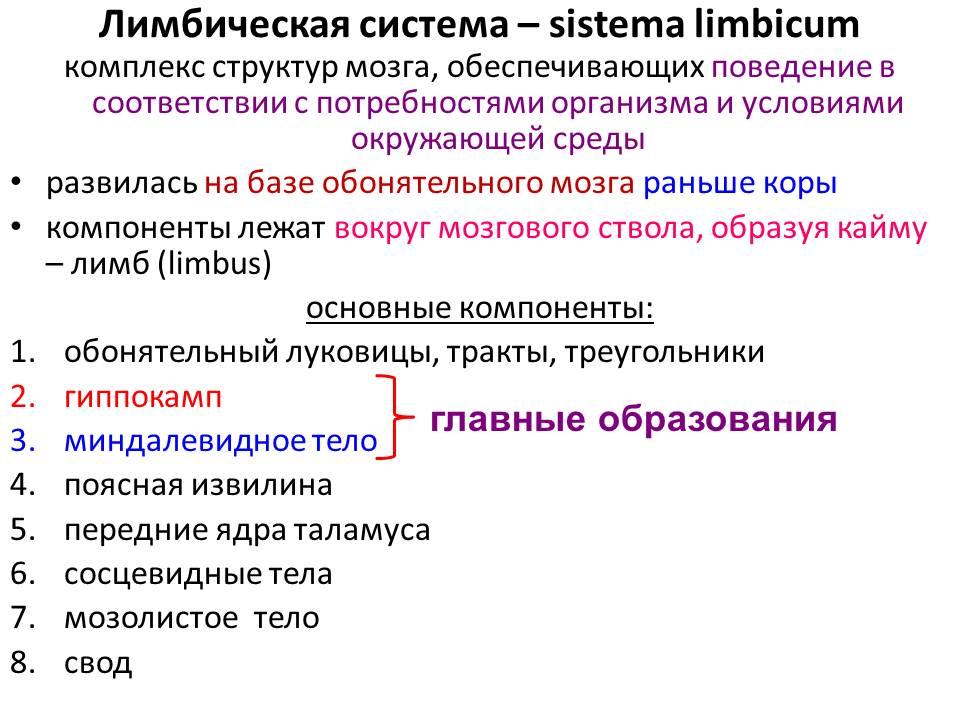

Обонятельный мозг – rhinencephalon

базальная часть конечного мозга, часть мозгового ствола

отвечает за распознавания запахов и эмоции (поведение)

состоит:

обонятельные луковицы – лежат в обонятельной ямке решетчатой кости

принимают обонятельные нервы от обонятельных клеток слизистой оболочки носа

имеют желудочки – продолжение боковых желудочков

первичный обонятельный центр

обонятельные тракты (общий, медиальный и латеральный) – из белого вещества, проводящие пути к вторичным обонятельным центрам

обонятельные треугольники – из серого вещества, вторичный обонятельный центр, ограничены мед. и лат. трактами, соединяются передней спайкой мозга

грушевидная доля /крючок/ - позади обонятельного треугольника, медиально граничит с ножками большого мозга

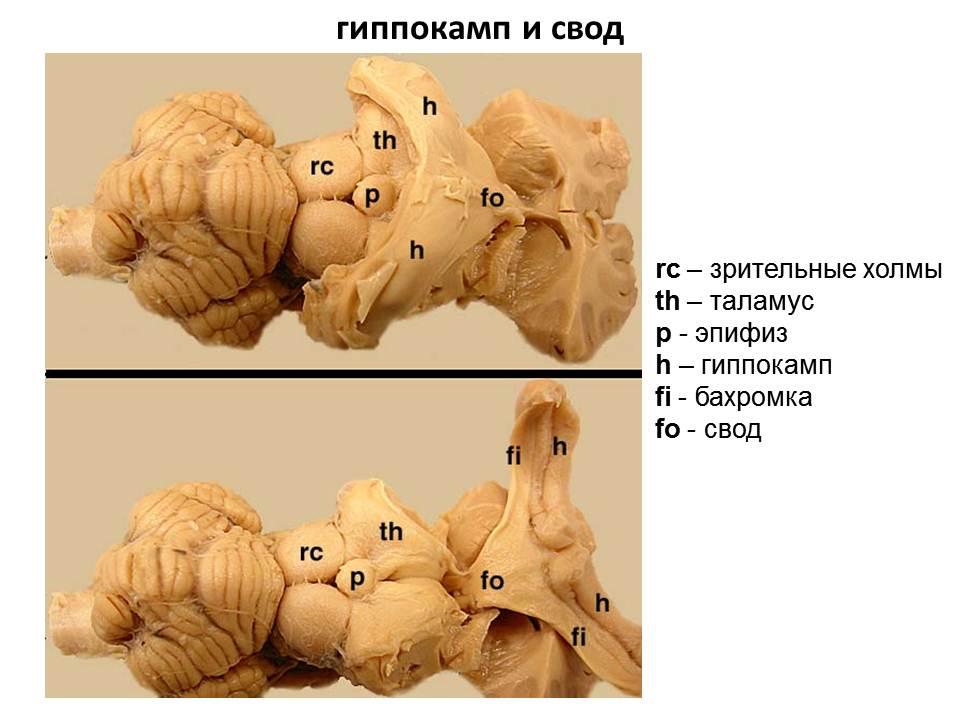

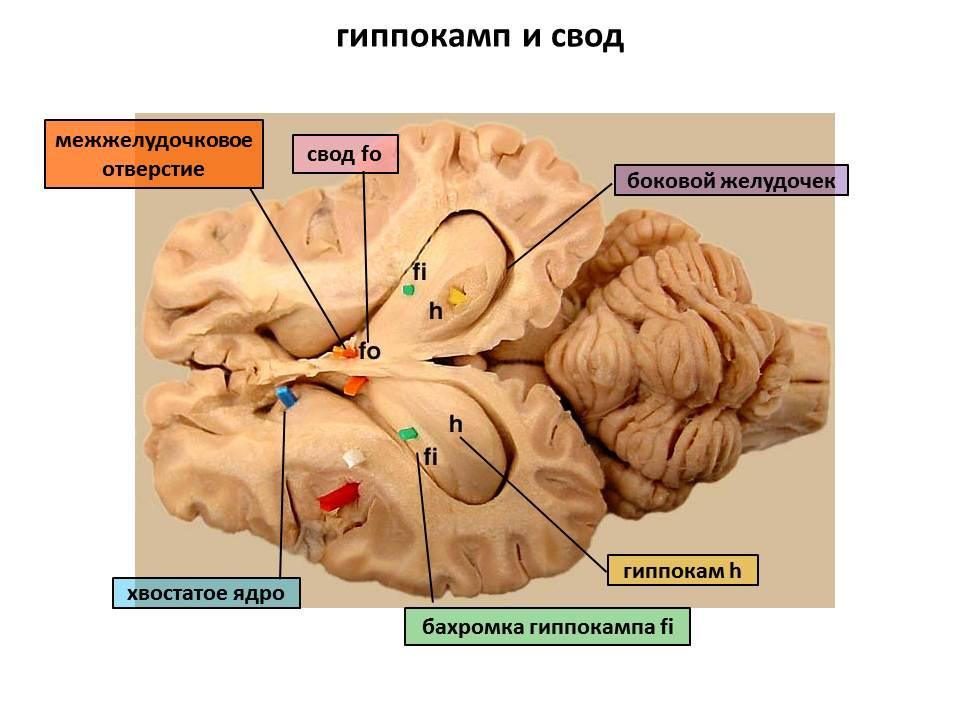

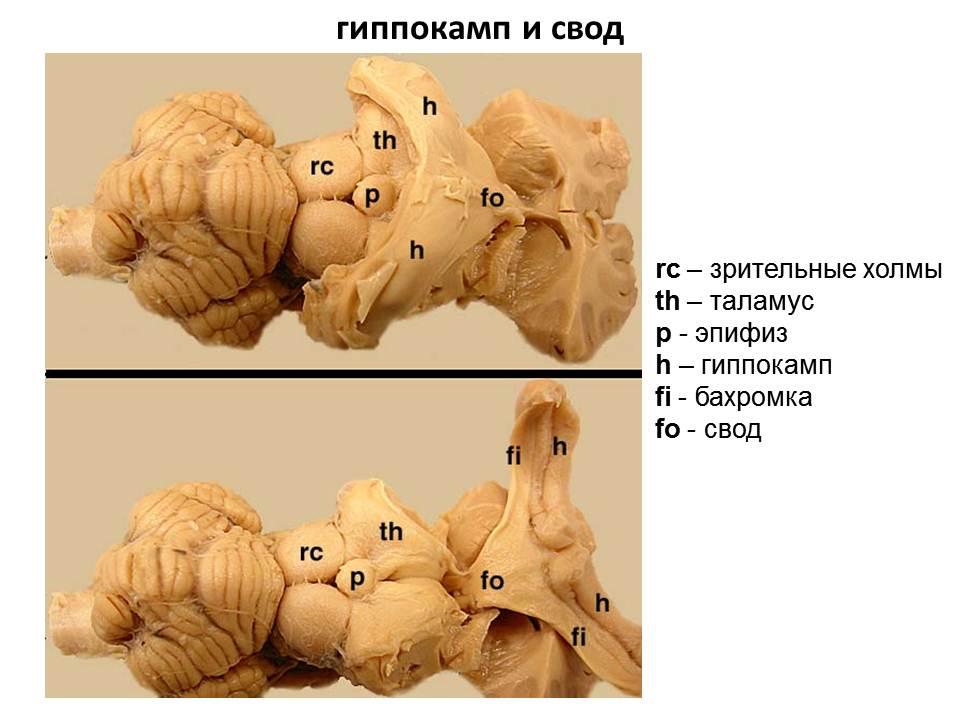

гиппокамп /аммонов рог/ - парный, складка коры в области щели гиппокампа и грушевидной доли

лежит дорсально на зрительном бугре таламуса и отделен от него сосудистой покрышкой 3 желудочка

высший подкорковый центр обоняния и вкуса

связан с разными участками коры и подкорковыми ядрами

свод – соединяет гиппокамп и крючок с сосцевидным телом промежуточного мозга

Свод – fornix

состоит из двух тяжей, соединённых в центре спайкой (comissura fornicis)

лежит под мозолистым телом,

3 анатомические части:

тело свода – средняя часть

столбы свода – передняя часть, заканчиваются в сосцевидном теле

ножки свода – задняя часть, лежат латерально

входят в височные рога боковых желудочков

соединены с гиппокампом через его бахромки

идут в височную долю полушарий и заканчиваются в крючке

Функции лимбической системы

регулирует системы обеспечивающие эмоции, память, сон и бодрствование

контролирует висцерально-гормональную активность животного (пищевое, половое поведение, чувство опасности), которая плохо поддается рассудочному контролю даже у человека

контроль АНС – «висцеральный мозг» - управляет моторикой внутренних органов, двигательной активностью для выражения эмоций, гормональной регуляцией

создает фон для условно-рефлекторной деятельности коры, перерабатывая информацию, поступающую в мозг

вопрос 2

фило- и онтогенез головного мозга

Филогенез головного мозга

У ланцетника ЦНС не разделена на головной и спинной мозг, но выделена головная часть нервной трубки, связанная с органами слуха и равновесия

У черепных (круглоротые) мозг состоит из 3 отделов:

передний – связан с органами обоняния (сильно развит)

средний – с органами зрения

задний – с органами слуха

появляется обонятельная доля, полосатое тело

хорошо развит средний мозг - хорошее зрение

появляется гипоталамус

развиваются ушки на полушариях мозжечка – центр координации движения хвоста

плащ примитивный, с одним желудочком

развивается эпифиз

признаки деления плаща на 2 полушария

с появлением конечностей мозжечок делится на червь и 2 полушария

средний мозг имеет двухолмие

разрастаются стенки полушарий и образуется кора, растет аборально, нависая над промежуточным и средним мозгом

на коре появляются извилины (кроме примитивных животных – грызуны, насекомоядные)

с развитием коры развивается мост

обонятельный мозг оттесняется вниз

развиты зрительные бугры таламуса, появляются коленчатые тела

Онтогенез головного мозга

стадия 3 мозговых пузырей (4 нед. эмбриогенеза):

передний мозг (прозенцефалон)

средний мозг (мезенцефалон)

ромбовидный мозг (ромбенцефалон)

стадия 5 мозговых пузырей (5 нед. эмбриогенеза):

конечный (теленцефалон) – развиваются полушария

промежуточный (диенцефалон) с глазными пузырями

миграционная стадия (5-10 нед. эмбриогенеза):

стадия внутренней дифференцировки структур мозга (10-20 нед. эмбриогенеза, завершается после рождения):

полушария становятся самой большой частью мозга, выделяются основные доли, образуются извилины и борозды

окончательно формируется мозжечок

активно растут нервные волокна, формируя проводящие пути мозга

полного морфологического развития головной мозг достигает:

пороки развития головного мозга:

могут отсутствовать глаза, уши, вместо носа – подобие хобота, продолговатый мозг есть

поросенок рождается живым, но не жизнеспособным

порок может быть и у людей, чаще у девочек