ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова»

Практическое занятие

ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»

МДК «Технология оказания медицинских услуг»

ТЕМА: «Терминальные состояния. Сердечно-легочная реанимация вне ЛПУ»

Преподаватель: Федорова О.А.

Черкашина А.Н.

Тобольск, 2020

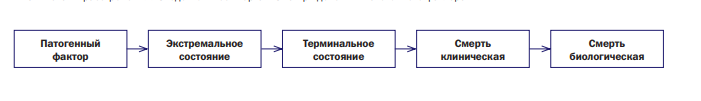

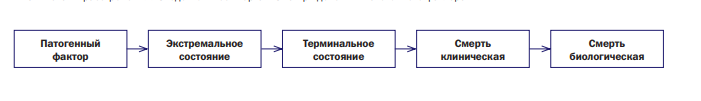

Актуальность В течение жизни организм человека может подвергаться воздействию различных экзогенных и эндогенных факторов чрезвычайной силы, продолжительности и/или необычного, непривычного характера. Действие экстремальных факторов приводит к развитию или экстренной адаптации к данному фактору, или экстремального, критического, неотложного состояния, которое, в свою очередь, может приводить к развитию терминального состояния.

Терминальные состояния

Терминальные состояния представляют собой конечные этапы жизни организма, пограничное состояние между жизнью и смертью. К терминальным состояниям относят все стадии умирания — преагонию, агонию, клиническую смерть, а также начальный этап состояния после успешной реанимации. Терминальные состояния обычно являются следствием неблагоприятного течения экстремальных состояний. Если при терминальном состоянии не проводятся интенсивные врачебные мероприятия или они неэффективны, то развивается клиническая и далее — биологическая смерть.

В основе терминальных состояний лежат тяжелые и, в связи с этим, прогностически неблагоприятные процессы. При отсутствии экстренных лечебных мероприятий терминальные состояния приобретают прогрессирующее, необратимое течение, ведущее к смерти. уровня жизнедеятельности организма и выход из этих состояний.

Терминальное состояние - крайняя степень угнетения жизненных функций организма. К терминальным состояниям относятся:

Терминальная пауза

Агония

Клиническая смерть

Преагония

Причины терминального состояния больного разнообразны:

значительная потеря крови;

долговременное воздействие высоких или низких температур, а также ее резкие перепады;

тяжелые травмы, среди которых электрическая травма;

тяжелая острая интоксикация;

нарушение кровообращения сердца.

Преагония - начальная стадия процесса умирания, характеризующаяся тяжелым нарушением деятельности ЦНС, дыхания и кровообращения обратимого характера. На этой стадии происходит постепенное угнетение сознания и снижение рефлексов, нарушение дыхания (поверхностное учащенное или замедленное), развивается артериальная гипотензии и выраженные нарушения микроциркуляции, нарастает цианоз или бледность кожных покровов.

При этом стадия преагонии может отсутствовать при быстром умирании (поражение электротоком) или продолжается несколько часов (кровопотеря).

Терминальная пауза – переходный период между преагонией и агонией. Состояние, продолжающееся 1-4 мин. Бывает не всегда.

Дыхание прекращается, развивается брадикардия, иногда асистолия, исчезают реакции зрачка на свет, зрачки расширяются. В дальнейшим характеризуется углубленное торможение коры головного мозга и выключением его из регуляции жизненно важных функций организма.

Агония - последний этап умирания, характеризующийся подъемом активности компенсаторных механизмов, направленных на борьбу с угасанием жизненных сил организма. Наблюдается: отсутствие сознания и рефлексов, резкая бледность кожных покровов, синюшность в области конечностей, пульс не определяется на периферических артериях, САД снижено до 40-50 мм.рт.ст.

Типичным признаком агонии является агональное дыхание - слабые, редкие дыхательные движения малой амплитуды, либо короткие максимальные вдохи и быстрые полные выдохи с большой амплитудой и частотой 2-6 в минуту. В крайней стадии агонии в дыхании участвуют мышцы шеи и туловища - голова запрокидывается, рот широко открыт, возможно появление пены у рта.

Агональное дыхание может переходить в предсмертное (стридорозное) дыхание. В состоянии агонии повышаются частота сердечных сокращений и артериальное давление, может кратковременно восстановиться сознание, часто развиваются судороги, непроизвольное мочеиспускание и дефекация, постепенное угасание реакции зрачков на свет, лицо приобретает вид “маски Гиппократа".

Клиническая смерть - обратимый этап умирания, переходное состояние от жизни к смерти. Основными признаками клинической смерти являются: отсутствие сознания, самостоятельного дыхания, пульсации на магистральных артериях, расширение зрачков (развивается в течение 1 мин после остановки кровообращения), выраженная бледность или цианоз кожных покровов. Если клиническая смерть наступила в результате непродолжительного этапа, умирания, то высшие отделы головного мозга человека могут перенести остановку кровообращения в условиях нормотермии в течение 4-6 мин, в течение которых и необходимо начинать реанимационные мероприятия.

Если умирание организма происходило длительно, было истощающим, то обычно необратимые изменения в коре головного мозга развиваются еще до остановки кровообращения.

На длительность клинической смерти влияет вид умирания, его условия и продолжительность, возраст умирающего, степень его возбуждения, температура тела при умирании, температура окружающей среды и другое; при продолжительном умирании от прогрессирующей кровопотери, в особенности при ее сочетании с травмой, длительность клинической смерти становится равной нулю, так как несовместимые со стойким восстановлением жизненных функций изменения развиваются в организме еще до остановки сердца.

При отсутствии реанимационных мероприятий или их неэффективности вслед за клинической смертью развивается биологическая смерть.

Биологическая смерть (или истинная смерть) (БС)

представляет собой необратимое прекращение физиологических процессов в клетках и тканях:

необратимое изменение функций ЦНС, кровообращения и дыхания;

кора головного мозга гибнет в течение первого часа,

затем в течение 2-х часов гибнут клетки всех внутренних органов,

некроз кожи может наступить в течение нескольких часов или даже суток,

достоверными признаками БС я/я ранние трупные изменения.

Признаки биологической смерти

Факт наступления биологической смерти может устанавливаться по наличию достоверных признаков.

Р анние признаки:

анние признаки:

Помутнение и высыхание роговицы глаз через 15-20 минут после биологической смерти.

Размягчение глазных яблок, симптом «кошачьего глаза» через 30-40 минут.

Поздние признаки:

Т рупные пятна - начинают формироваться через 40 минут – 2 часа после остановки сердца.

рупные пятна - начинают формироваться через 40 минут – 2 часа после остановки сердца.

Трупное окоченение - проявляется через 2-4 часа после остановки кровообращения, достигает максимума к концу первых суток и самопроизвольно проходит на 3-4 сутки.

Охлаждение трупа - первые проявления через 1-2 часа, при комнатных условиях и обычной одежде происходит со скоростью 1 градус в час.

Посмертный уход

Цель: проявить этическое гуманное отношение к умершему и поддержать родственников.

Оснащение: нестерильные перчатки. Защитные халаты. Перевязочный материал и тампоны. Емкости для отходов класса Б для материалов и белья. Простыня и ножная карточка. Марлевые бинты — эластичные бинты. Чистое белье.

Проведение: после регистрации факта смерти врач сообщает об этом родственникам.

Последовательность действий

Надеть защитные халаты и перчатки медицинской сестре и помощнику.

Убрать все подушки и одеяла и т.д.

Снять одежду умершему.

Уложить умершего на спину, руки вдоль туловища.

Опустить веки. Возможно, для утяжеления положить влажные тампоны.

Снять ценности в присутствии врача. Сделать опись. Расписаться, отдать старшей медсестре на хранение или вручить родственникам под расписку сразу же или позже.

При необходимости обмыть тело пациента. Убрать зонды, дренажи, катетеры мочевого пузыря. Позаботиться о ранах.

Надеть белье. Положить руки одна на другую. Закрыть рот, вставить, если нужно, зубные протезы.

По возможности не закреплять нижнюю челюсть марлевым бинтом. Соблюдать особые религиозные пожелания.

Снять перчатки, сбросить в емкость для последующей дезинфекции.

Вымыть, осушить руки.

Надеть перчатки. Заполнить ножную карточку (ФИО умершего, номер истории болезни, диагноз, дату и время смерти), прикрепить ее к голеностопному суставу. У инфекционного умершего пациента сделать маркировку в ножной карточке при помощи желтой наклейки. Внести соответствующую запись в ножную карточку.

Накрыть тело умершего чистой простыней.

Поместить умершего в отдельную комнату в соответствии с ситуацией.

Распорядиться о перевозке в патолого-анатомическое отделение через 2 ч.

Провести уборку использованного белья в соответствии с требованиями. При наличии загрязнений основательно очистить комнату при помощи дезинфицирующих средств.

Очистить и продезинфицировать аппараты и приборы. Подготовить к последующему применению.

Документация: заполняется врачом в истории болезни. Оформить бумаги по выписке для больничного листа.

Особенности: возможно сопровождение родственников по их желанию в комнату умершего пациента. Переговоры, утешение проводятся с соблюдением правил общения и этических норм. При возникновении нестандартной ситуации необходимо обратиться к врачу.

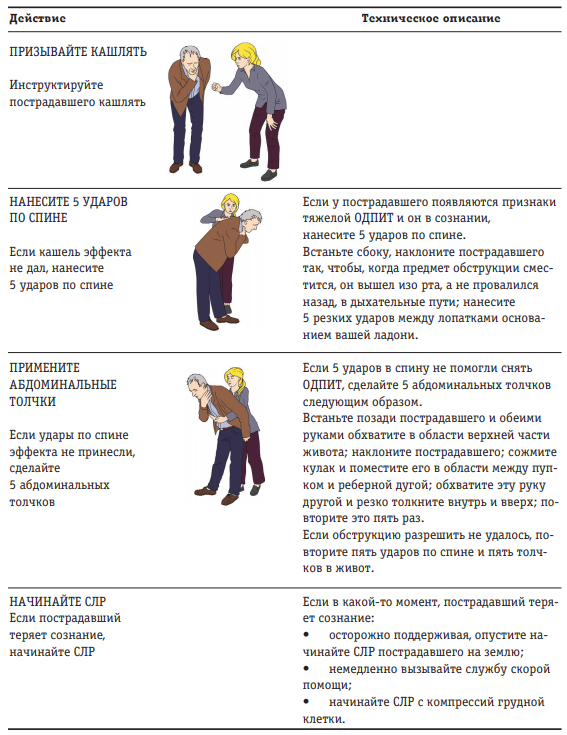

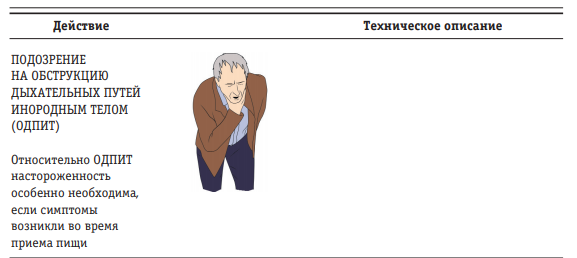

Оказание первой медицинской помощи при обструкции верхних дыхательных путей

Обструкция верхних дыхательных путей (ВДП) — полости рта, носовых ходов, глотки и гортани происходит в результате острых и хронических заболеваний, анафилаксии, попадания в дыхательные пути инородных тел, травмы.

Она бывает частичной и полной, динамической (с изменением характера клинических проявлений) и постоянной.

Это грозное осложнение с быстро нарастающей дыхательной недостаточностью и гипоксией.

Наиболее частой причиной асфиксии при различных состояниях, сопровождающихся потерей сознания (обморок, опьянение, отравление седативными средствами), является западение языка. Вторая по частоте причина непроходимости ВДП — отек и спазм голосовой щели. Обструкция ВДП у взрослых чаще возникает при травме, ожоге и кровотечении, у детей — вследствие инфекционных заболеваний, особенно бактериального или вирусного крупа

Внутренняя травма ВДП. Осложнения интубации трахеи — наиболее частая причина спазма, отека и паралича голосовой щели различной степени. В результате травмы при интубации трахеи возможны также смещение хрящей гортани, образование гематомы, отек слизистой оболочки или окружающих мягких тканей, повреждение надгортанника.

Причиной непроходимости ВДП могут быть хирургические вмешательства.

Аспирация инородного тела возможна в любом возрасте, но особенно часто происходит у детей от 6 мес до 4 лет. Инородное тело чаще локализуется в трахее или в одном из главных бронхов, реже в гортани. У детей инородное тело может обтурировать просвет гортани в ее нижней части — в подголосовой полости, т.е. там, где диаметр дыхательных путей наименьший.

У взрослых аспирация инородного тела (комок пищи, кусок мяса, кость) происходит во время еды, особенно в состоянии алкогольного опьянения, когда снижены защитные рефлексы дыхательных путей, во время торопливой еды, или при одновременном с приемом пищи разговоре. Попадание в дыхательные пути даже небольшого инородного тела может вызвать сильнейший ларинго- и бронхоспазм и привести к смерти. Аспирация инородных тел в среднем и пожилом возрасте чаще наблюдается у лиц, которые носят зубные протезы.

Застревание инородного тела в заглоточном пространстве может полностью обтурировать вход в гортань. Признаки обструкции ВДП:

афония

апноэ

быстрому нарастанию цианоза

кашель

одышка

втягивание надключичных областей при вдохе.

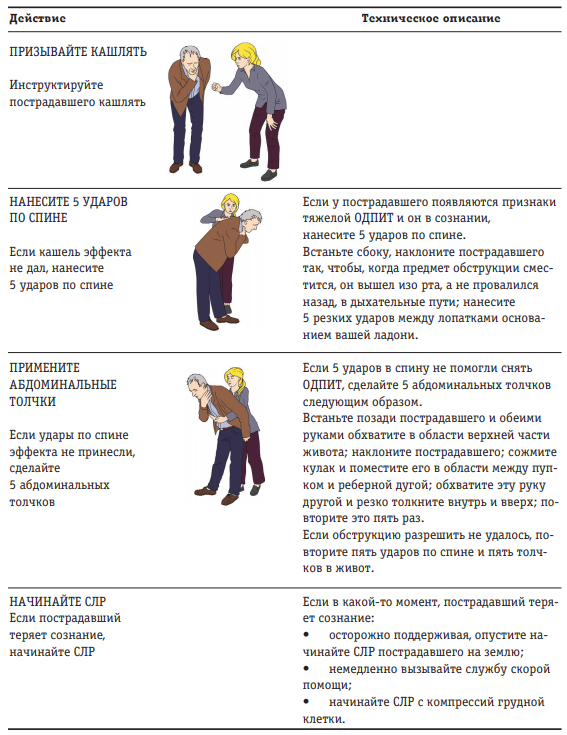

Удаление инородных тел из гортани и трахеи — чрезвычайно срочная процедура. При оказании первой помощи следует учитывать, что все механические приемы (удары по межлопаточной области, тракции в направлeнии к грудной клетке) в целом малоэффективны.

Если сознание пострадавшего сохранено, наилучшими методами избавления от инородных тел являются естественный кашель и форсированный выдох, произведенный после медленного полного вдоха. При этом психологическая поддержка оказывающего помощь играет немаловажную роль. При невозможности естественного откашливания инородного предмета для оказания помощи пострадавшему может применяться прием Хеймлиха (Геймлиха) – проведение абдоминальных толчков.

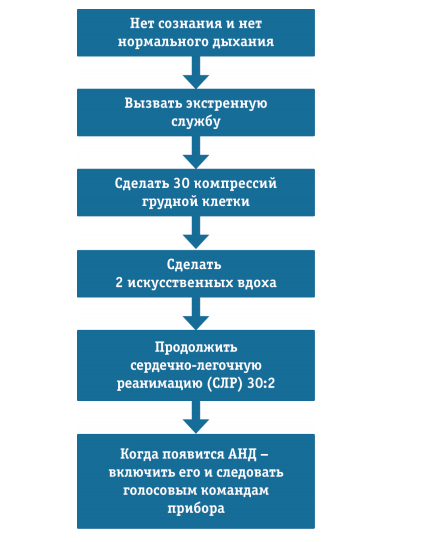

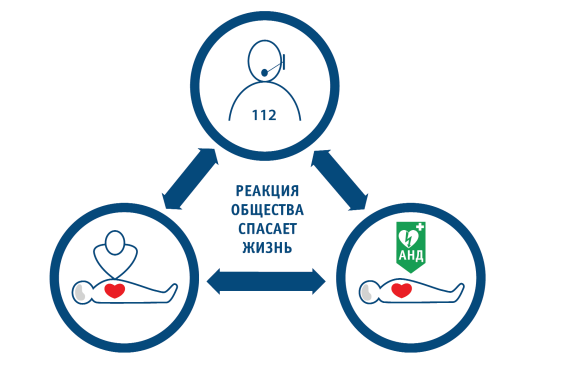

Реанимация вне ЛПУ

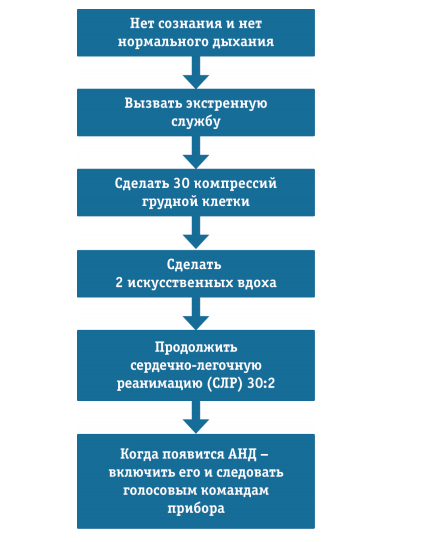

Реанимация или оживление представляет собой восстановление жизненно-важных функций организма, прежде всего дыхания и кровообращения.

Реанимацию проводят тогда, когда отсутствуют дыхание и сердечная деятельность или они угнетены настолько, что не обеспечивают минимальных потребностей организма.

Показания к проведению СЛР:

отсутствие сознания, дыхания, пульса на сонных артериях, расширенные зрачки, отсутствие реакции зрачков на свет;

бессознательное состояние; редкий, слабый, нитевидный пульс; поверхностное, редкое, угасающее дыхание.

Противопоказания к проведению сердечно-легочной реанимации:

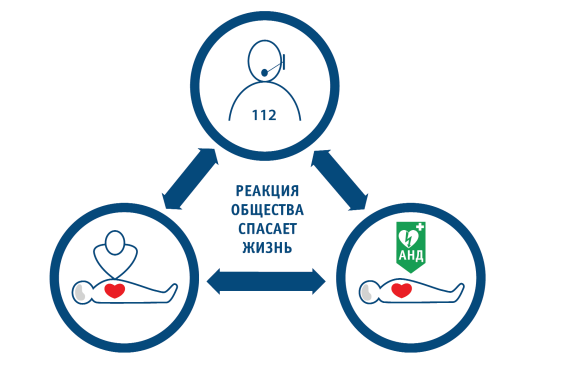

Все реанимационные мероприятия делятся на базовые и специализированные. Специализированную реанимацию проводит медицинский персонал, обладающий специальными знаниями, опытом и техническим оснащением. Базовые реанимационные мероприятия должен уметь проводить медицинский работник любой специальности.

Базовые реанимационные мероприятия включают в себя:

обеспечение проходимости ВДП

непрямой массаж сердца

ИВЛ без использования специальных устройств за исключением защитных приспособлений.

Схема базовых реанимационных мероприятий

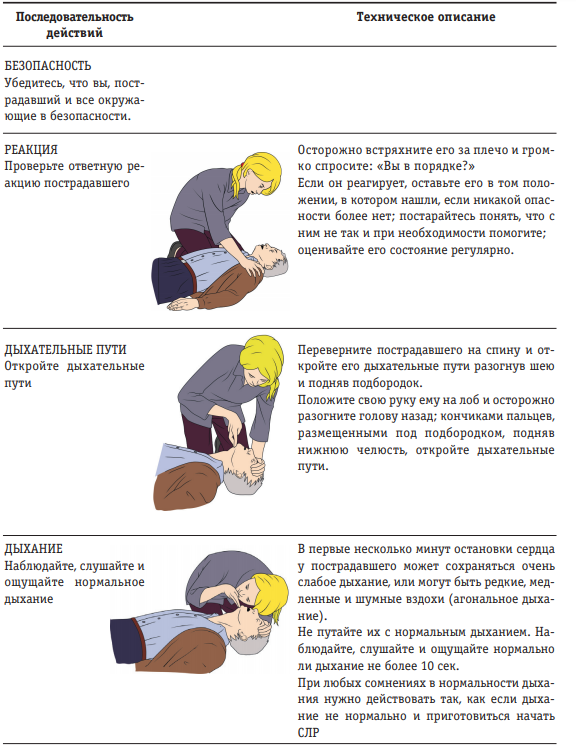

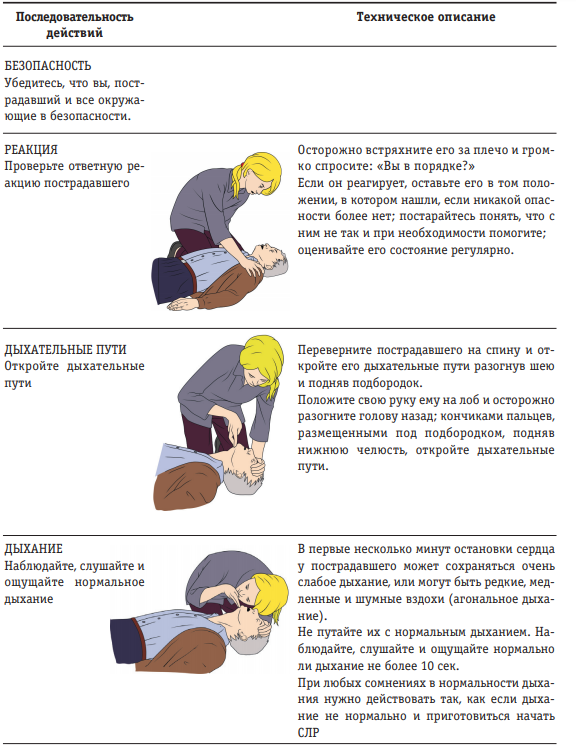

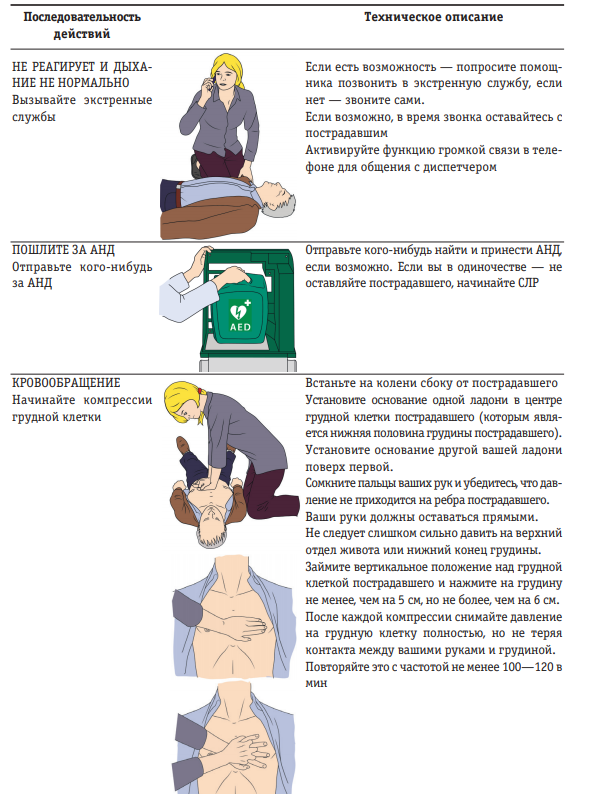

Став свидетелем клинической смерти, либо обнаружив человека в бессознательном состоянии, необходимо выполнить определённую последовательность действий:

П одумать о собственной безопасности.

одумать о собственной безопасности.

Громким криком позвать на помощь.

Оценить реакцию на внешние раздражители и попытку речевого контакта.

4. Обеспечить проходимость дыхательных путей. Для обеспечения

свободной проходимости дыхательных путей пострадавшего следует положить на спину, без возвышения головы и подкладывания валика под лопатки. Открыть дыхательные пути при помощи следующих приёмов (другое название этих манипуляций — тройной приём Сафара):

запрокидывание головы — одна рука размещается на лбу и мягко отклоняет голову назад;

кончики пальцев другой руки размещаются под подбородком или под шеей и мягко тянут вверх;

выдвижение вперёд и вверх нижней челюсти — четыре пальца помещаются позади угла нижней челюсти и давление прикладывается вверх и вперёд; используя большие пальцы, приоткрывается рот небольшим смещением подбородка.

Каждый раз, запрокидывая голову пострадавшему, следует одновременно осмотреть его рот и, увидев инородное тело (например, обломки зубов или выпавший зубной протез), удалить его. Съёмные зубные протезы, которые держатся на месте, не удалять, т.к. они формируют контуры рта, облегчая герметизацию при вентиляции.

У пострадавшего с подозрением на травму шейного отдела позвоночника используется только выдвижение нижней челюсти (без запрокидывания головы).

5. Проверить адекватность дыхания. Необходимо потратить не более 10 секунд на проверку наличия нормального дыхания у взрослого без сознания. Сохраняя дыхательные пути открытым применяют приём «Вижу, слышу, ощущаю»: ищут движения грудной клетки, слушают дыхательные шумы изо рта пациента, пытаются ощутить воздух на своей щеке.

6. Проверить пульс на сонной артерии. Необходимо потратить не более 5 секунд на определение пульса на сонных артериях.

Если дыхание отсутствует, но есть пульс на сонной артерии, то необходимо начать искусственное дыхание с частотой 10 вдуваний воздуха в минуту и повторно проверять пульс через каждые 10 вдуваний.

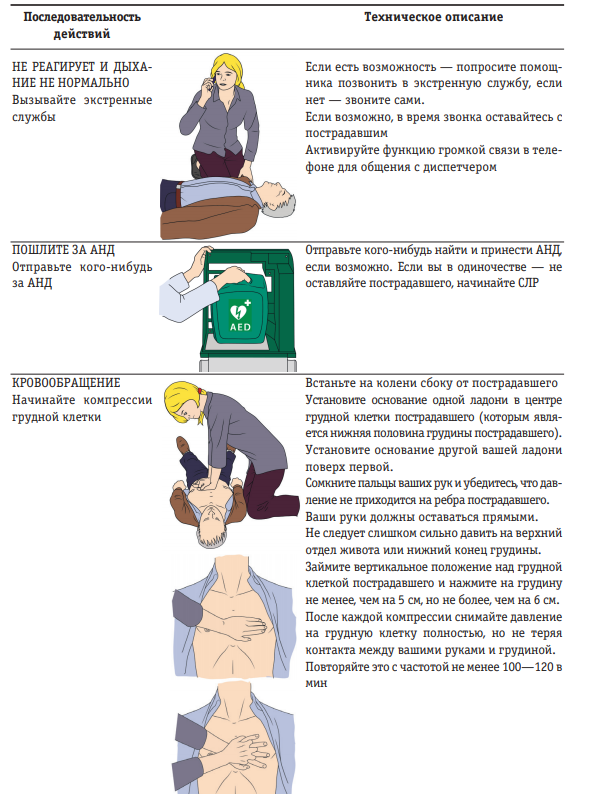

7.Дальнейшие действия зависят от многих факторов:

Если на крик о помощи никто не прибыл, то вначале необходимо ставить пострадавшего одного и немедленно вызвать по телефону службу неотложной помощи, затем приступить к реанимации.

Существуют ситуации, когда восстановление проходимости дыхательных путей важнее, чем вызов реанимационной бригады. Если предполагается асфиктическая остановка сердца (утопление, травма, отравление и др.), то вначале необходимо выполнить 5 циклов сердечно-легочной реанимации (1 цикл = 30 надавливаний и 2 вдувания воздуха), затем оставить пациента для вызова службы неотложной помощи и получения дефибриллятора, после чего продолжить реанимационные мероприятия.

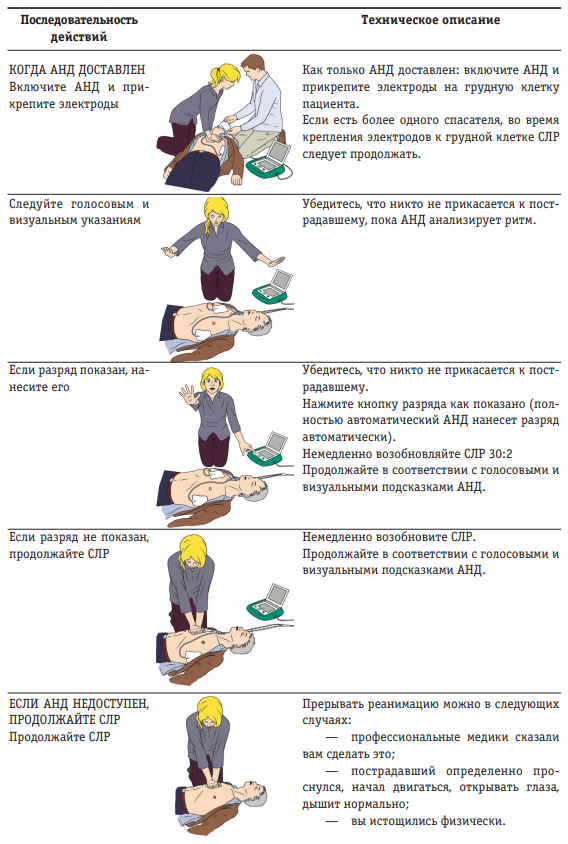

8. Приступить к выполнению непрямого массажа сердца.

Для проведения непрямого массажа сердца пациент должен лежать на ровной твёрдой поверхности, руки размещаются в центре грудной клетки между сосками, основание ладони на границе средней и нижней трети грудины

При осуществлении непрямого массажа сердца следует выполнять сильные и быстрые ритмичные толчки с глубиной надавливания в 4-6 см и с частотой надавливаний на грудную клетку 100 в минуту. При этом надо обеспечить выпрямление грудной клетки после каждого надавливания для наполнения сердца кровью, следя затем, что продолжительность компрессии и декомпрессии грудной клетки была приблизительно одинаковой.

Крайне важно как можно реже прерывать непрямой массаж сердца (паузы для вдувания воздуха или проверки пульса не должны превышать 10 секунд). Каждый раз, когда непрямой массаж останавливается, кровообращение также

Каждые 2 минуты или каждые 5 циклов сердечно-легочной реанимации реаниматор, выполняющий непрямой массаж сердца, должен быть сменён. Смена спасателей должна занимать менее 5 секунд.

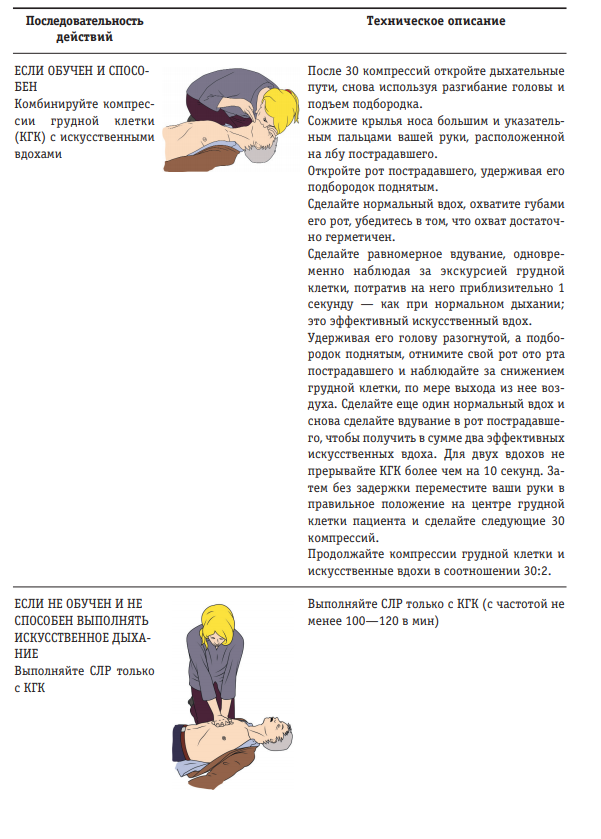

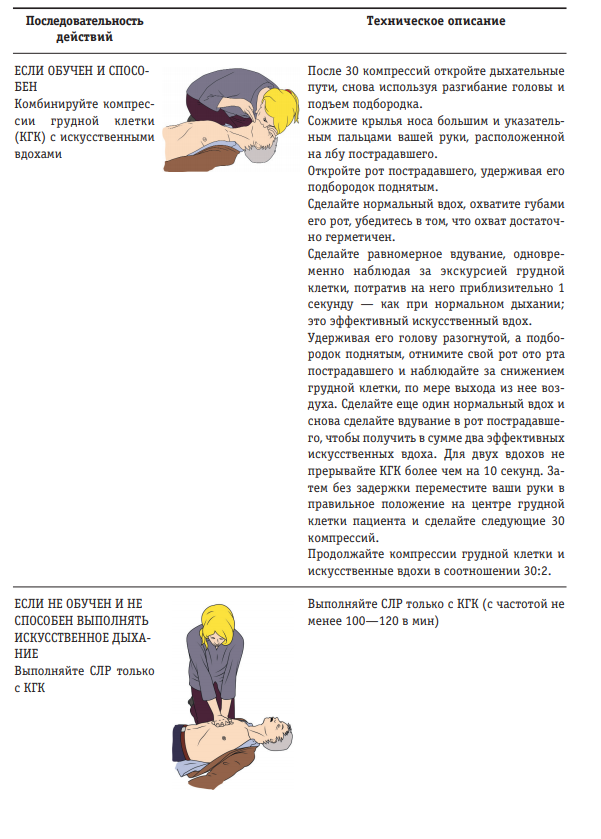

9. Выполнить 2 вдувания воздуха методом «рот в рот» (метод «рот в нос» у взрослых не применяется) после 30 надавливаний на грудную клетку.

Снова «открывают» дыхательные пути (см. пункт 4). Указательным и большим пальцами одной руки зажимают нос пациента, пальцами другой руки поддерживают его подбородок, делают обычный (неглубокий) вдох, герметично обхватывают своими губами рот пациента («поцелуй жизни») и осуществляют выдох. Поддерживая запрокинутую голову и выдвинутую челюсть, убирают свои губы, чтобы воздух мог пассивно выйти из дыхательных путей пациента. Выполняют второй выдох и возвращаются к непрямому массажу сердца.

Вдувание воздуха должно длиться 1 секунду и сопровождаться видимой экскурсией грудной клетки. Выдох не должен быть слишком большим или резким. Объём вдуваемого воздуха должен составлять 500-600 мл. Следует избегать превышения частоты, силы или объёма вдуваний воздуха, но при этом надо стремиться выполнять искусственное дыхание как можно быстрее (например, 2 вдувания за менее чем 10 секунд), чтобы свести к минимуму паузы в непрямом массаже сердца. Как только это станет возможным необходимо дополнительно подключить кислород.

Настоятельно рекомендуется применять барьерные приспособления, уменьшающие опасность передачи заболеваний в ходе искусственного дыхания «рот в рот». В первые минуты используют те защитные приспособления, которые находятся под рукой и позволяют избежать прямого контакта, например, марлевая маска (должна быть у каждого медработника в кармане наряду с резиновыми перчатками, сотовым телефоном, ручкой и блокнотом).

10. Соотношение компрессий грудной клетки и вдуваний.

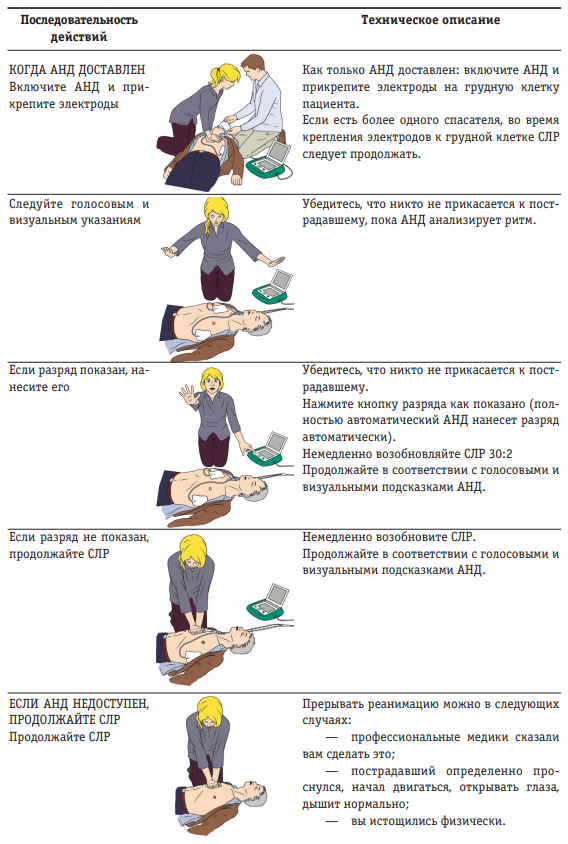

Непрямой массаж сердца и искусственная вентиляция лёгких в соотношении 30:2 продолжается до тех пор, пока не прибудет бригада неотложной помощи с дефибриллятором или пациент не начнёт проявлять признаки жизни.

Если реанимация продолжается более 20-30 минут, а признаки восстановления кардио-респираторной деятельности и функций ЦНС отсутствуют, то шансы на выживание без стойких неврологических нарушений очень малы. В этом случае констатируется «ареактивность» сердечно-сосудистой системы и реанимация прекращается. Исключения из этого правила:

реанимация детей,

гипотермия (смерть нельзя констатировать до проведения активного согревания),

утопление (особенно в холодной воде),

рецидивирующая фибрилляция желудочков (когда фибрилляция желудочков многократно устраняется и рецидивирует),

приём медикаментов, угнетающих ЦНС, отравление цианидами и фосфорорганическими соединениями, интоксикация при укусах змей и морских животных.

Эффективность реанимационных мероприятий оценивается по следующим признакам:

1. Появление реакции зрачков на свет. Сужение зрачков говорит о поступлении крови, обогащенной кислородом, в мозг больного.

2. По ходу проведения закрытого массажа сердца его эффективность контролируется помещением двух пальцев на область проекции сонных артерий; при этом в момент сжатия сердца должна ощущаться пульсация сонной артерии.

Появление пульсации на сонных артериях после кратковременного (не более 3-5 сек) прекращения массажа свидетельствует о восстановлении самостоятельной сердечной деятельности. Если реанимацию проводят два человека, то контроль за пульсом на сонных артериях и состоянием зрачков осуществляет реаниматор, проводящий ИВЛ.

4. Восстановление спонтанного дыхания. Если самостоятельное дыхание в процессе СЛР восстанавливается, становится устойчивым и достаточным по объему, цели первичной СЛР можно считать достигнутыми. Однако не следует забывать о СЛР и в этом случае больной (или пострадавший) не должен ни на минуту выпадать из поля зрения реаниматоров.

Сердечно-легочная реанимация прекращается:

При восстановлении сердечной и дыхательной деятельности.

Когда приехала бригада скорой помощи и медицинские работники готовы проводить реанимационные мероприятия.

При истощении сил у человека, проводящего СЛР, при отсутствии замены.

При появлении достоверных признаков биологической смерти.

Осложнения реанимационных мероприятий:

Переломы рёбер;

Перелом грудины (тела и мечевидного отростка);

Повреждение внутренних органов – лёгких, печени, желудка;

Попадание воздуха в желудок;

Рвота и аспирация рвотных масс в дыхательные пути пострадавшего.

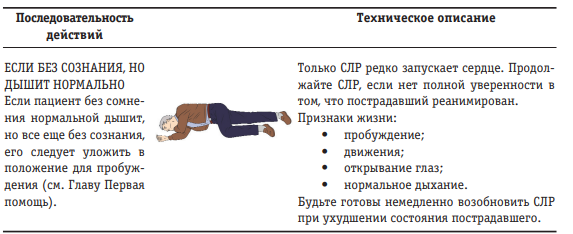

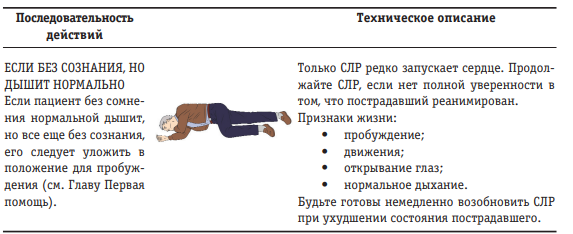

При успешной реанимации необходимо привести пострадавшего в восстановительное положение:

Снимите с пострадавшего очки (если он их носит))

Станьте на колени рядом с пострадавшим, обе его ноги должны быть прямыми

Положите его руку, которая находится ближе к вам, под прямым углом к телу, согните в локте, ладонь направьте вверх

Дальнюю руку положите через грудную клетку, а тыльную сторону ладони приложите к щеке пострадавшего как можно ближе к полу

Другой рукой возьмите дальнюю ногу выше колена и поднимите вверх, при этом стопа должна остаться на полу

Придерживая кисть возле щеки, надавите на дальнюю ногу, чтобы перевернуть пострадавшего на бок по направлению к себе

Поправьте верхнюю часть ноги так, чтобы бедро и колено были согнуты под прямым углом

Наклоните голову назад, чтобы дыхательные пути были открыты

При необходимости поправьте кисть под щекой, чтобы голова была наклонена

Регулярно проверяйте дыхание

Список литературы:

Рекомендации по проведению реанимационных мероприятий Европейского совета по реанимации (пересмотр 2015 г.) Под редакцией члена - корреспондента РАН Мороза В. В. 3е издание, переработанное и дополненное.

Основы реаниматологии/ под ред. В.А. Неговского, Ташкент, 1977

Литвицкий Петр Францевич. "Экстремальные и терминальные состояния" Вопросы современной педиатрии, vol. 9, no. 3, 2010, pp. 74-80.

Вопросы для контроля.

Продолжительность клинической смерти определяется тем временем, которое переживает:

продолговатый мозг

гипоталамус

кора головного мозга

вегетативные центры

Терминальная пауза – это остановка на 1-4 минуты:

работы сердца

работы системы дыхания

работы нервной системы

работы эндокринной системы

Что понимают под терминальным состоянием?

состояние клинической смерти;

агональный период;

период умирания;

пограничное состояние между жизнью и смертью.

Какие симптомы являются достоверными признаками биологической смерти?

прекращение дыхания;

прекращение сердечной деятельности;

появление трупных пятен;

снижение температуры кожи ниже 20 °С;

появление трупного окоченения.

правильно в, г, д

Противопоказания для проведения реанимационных мероприятий:

наличие повреждений органов, несовместимых с жизнью;

почечная и печеночная кома;

нарушение мозгового кровообращения с потерей создания;

последняя стадия онкологических заболеваний.

Правильно а, г

Для чего при проведении СЛР в ротовой полости необходимо оставлять зубные протезы

чтобы удобнее было приложить рот реаниматора к рту больного;

чтобы обеспечить проходимость дыхательных путей;

чтобы создать хорошую герметизацию между ртом реаниматора и ртом пострадавшего при проведении искусственного вдоха.

Как проверить правильность проведения искусственного дыхания?

во время проведения искусственного вдоха должно происходить расширение грудной клетки больного;

во время пассивного выдоха больного должно происходить спадение грудной клетки;

во время проведения искусственного вдоха должно отмечаться «надувание» щек больного.

Каковы причины недостаточной эффективности искусственного дыхания?

все перечисленное;

отсутствие проходимости дыхательных путей;

плохая герметизация между ртом реаниматора и носом больного;

недостаточный объем воздуха, поступающего в дыхательные пути больного.

В каких случаях применяют прямой массаж сердца?

при неэффективности непрямого массажа сердца;

при наличии инструментов, позволяющих вскрыть грудную полость больного;

если остановка или фибрилляция сердца произошли во время операции на органах грудной клетки.

В каком положении должны находиться руки реаниматора при проведении непрямого массажа сердца?

максимально разогнуты в лучезапястных и локтевых суставах;

слегка согнуты в локтевых суставах и максимально разогнуты в лучезапястных;

слегка согнуты в локтевых суставах и несколько разогнуты в лучезапястных.

Что свидетельствует об эффективности непрямого массажа сердца?

появляется пульс на сонных артериях;

суживаются зрачки;

расширяются зрачки;

возрастает артериальное давление;

восстанавливается самостоятельное дыхание.

Эталон

в

б

г

е

д

в

а

а

в

а

а

анние признаки:

анние признаки: рупные пятна - начинают формироваться через 40 минут – 2 часа после остановки сердца.

рупные пятна - начинают формироваться через 40 минут – 2 часа после остановки сердца.

одумать о собственной безопасности.

одумать о собственной безопасности.