СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до 09.04.2025

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

МДК 01.02 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Методические указания к практическим занятиям

МДК 01.02 Реализация проектирования систем газораспределения и газопотребления с использованием компьютерных технологий: методические указания к практическим занятиям для обучающихся по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, очной формы обучения/ сост. Д. С. Пережогин; Тюменский индустриальный университет. – Тюмень: Издательский центр БИК ТИУ, 2022. – 43 с. – Текст: непосредственный.

Просмотр содержимого документа

«МДК 01.02 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Методические указания к практическим занятиям»

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Тюменский ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ университет»

Многопрофильный колледж

Политехническое отделение

МДК 01.02 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Методические указания к практическим занятиям

для обучающихся специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, очной формы обучения

Составитель Д. С. Пережогин

преподаватель первой квалификационной категории

Тюмень

ТИУ

2022

МДК 01.02 Реализация проектирования систем газораспределения и газопотребления с использованием компьютерных технологий: методические указания к практическим занятиям для обучающихся по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, очной формы обучения/ сост. Д. С. Пережогин; Тюменский индустриальный университет. – Тюмень: Издательский центр БИК ТИУ, 2022. – 43 с. – Текст: непосредственный.

Ответственный редактор: С.Н. Шорохова, председатель ЦК СЭЗ и МГС

Методические указания рассмотрены и рекомендованы к изданию

на заседании цикловой комиссии СЭЗ и МГС

«25» февраля 2022 года, протокол № 7

Аннотация

Методические указания по практическим занятиям работы по МДК 01.02 Реализация проектирования систем газораспределения и газопотребления с использованием компьютерных технологий для обучающихся по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, очной формы обучения. Данная дисциплина изучается в одном семестре.

Методические указания состоят из пояснительной записки, основных теоретических положений рассматриваемой темы, заданий и примеров выполнения работ в соответствии с программой учебной дисциплины и списком рекомендуемой литературы.

Данные методические указания окажут помощь преподавателям в организации практических занятий, а также могут использоваться обучающимся при повторении изученного материала и подготовке к экзамену.

СОДЕРЖАНИЕ

| Пояснительная записка | 3 |

| Практическое занятие № 1. Построение генерального плана. | 6 |

| Практическое занятие № 2.Проектирование инженерных сетей. | 9 |

| Практическое занятие № 3.Построение продольного профиля | 16 |

| Практическое занятие № 4.Прокладка внутридомового газопровода. | 20 |

| Практическое занятие № 5.Установка газовых приборов. | 24 |

| Практическое занятие № 6.ТУстановка газопотребляющего оборудования. | 30 |

| Практическое занятие № 7. Построение плана установки, вида спереди и схемы пункта редуцирования газа. | 36 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данные методические указания предназначены для подготовки обучающихся по специальности среднего профессионального образования 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения.

Целью методических указаний является помощь обучающимся в приобретении умений:

-

проведения технологического контроля строительно-монтажных работ;

-

проведения испытаний, оформления результатов испытаний;

-

устранения дефектов;

-

подготавливать пакет документации для приемо-сдаточной комиссии;

-

применять нормативные требования по охране труда и защите окружающей среды при строительно-монтажных работах.

Практические занятия по дисциплине проводятся после изучения теоретической части учебного материала. Целью их выполнения является процесс отслеживания уровня понимания теоретического материала, отработка соответствующих умений и навыков. При разработке практических заданий учитываются требования к знаниям и умениям, отраженным в дидактических целях учебного материала.

Методические указания по каждой теме практического занятия включают:

-

краткую теоретическую справку по данной теме;

-

цель занятия;

-

задания и требования к выполнению задания;

-

список используемой литературы.

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

Перечень общих компетенций:

| Код | Наименование общих компетенций |

| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |

| ОК 2. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |

| ОК 3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |

| ОК 4. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |

| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |

| ОК 6. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |

| ОК 7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |

| ОК 8

| Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |

| ОК 9.

| Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |

| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

| ОК 11. | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

Перечень профессиональных компетенций:

| Код | Наименование профессиональных компетенций |

| ПК 1.1. | Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления. |

| ПК 1.2 | Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления |

| ПК 1.3. | Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы газораспределения и газопотребления. |

| ДК 1 | Использовать особенности проектирования для газоснабжения населенных пунктов с применением полиэтиленовых труб |

В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Уметь |

|

| Знать |

|

Тема 2.6 Рабочие чертежи газопроводов

Практическое занятие № 1. Построение генерального плана.

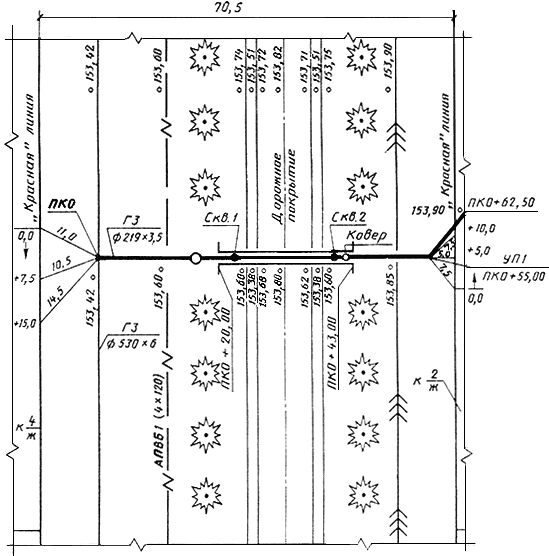

Цель практического занятия: сформировать навыки проектирования генерального плана района монтажа газопровода.

Основные теоретические положения

Рабочие чертежи наружных газопроводов выполняют в соответствии с требованиями настоящего стандарта и других стандартов Системы проектной документации для строительства (СПДС), а также норм проектирования наружных газопроводов.

В состав рабочих чертежей наружных газопроводов (основной комплект рабочих чертежей марки ГСН) включают:

- общие данные по рабочим чертежам;

- чертежи (планы, продольные профили) газопроводов.

К основному комплекту рабочих чертежей марки ГСН составляют спецификацию оборудования по ГОСТ 21.110, ведомость потребности в материалах по ГОСТ 21.110.

Газопроводы на чертежах указывают условными графическими обозначениями по ГОСТ 21.206 и буквенно-цифровыми обозначениями по ГОСТ 21.609. При отсутствии на чертежах видимых участков газопроводов допускается обозначать подземные газопроводы сплошной толстой основной линией с необходимыми пояснениями в общих данных по рабочим чертежам или на соответствующих чертежах.

Условные графические обозначения оборудования, арматуры, элементов газопроводов, способов прокладки газопроводов принимают по стандартам Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и по стандартам СПДС, приведенным в приложении.

Диаметр и толщину стенки газопровода указывают на полке линии-выноски. В случае, когда на полке линии-выноски указывают буквенно-цифровое обозначение газопровода, диаметр и толщину стенки газопровода указывают под полкой линии-выноски.

Масштабы изображений на чертежах должны соответствовать приведенным в таблице 1.

Таблица 1

Масштабы изображений на чертежах

| | |

| Наименование изображения | Масштаб |

| Планы газопроводов | 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000 |

| Продольные профили газопроводов: |

|

| - по горизонтали | 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000 |

| - по вертикали | 1:50, 1:100 |

Для разработки планов газопроводов в качестве подосновы используют рабочие чертежи генеральных планов, автомобильных дорог и железнодорожных путей или топографические планы.

На планах газопроводов наносят и указывают:

- существующие и проектируемые здания (сооружения) в виде упрощенных контурных очертаний сплошной тонкой линией;

- привязку газопроводов к осям проектируемых зданий (сооружений) или к наружным стенам существующих зданий (сооружений);

- инженерные сети другого назначения, влияющие на прокладку проектируемых газопроводов;

- диаметры и толщины проектируемых газопроводов до и после точек их изменения;

- номера пикетов (ПК);

- сооружения на газопроводах, например колодцы, конденсатосборники, контрольно-измерительные пункты, электрические перемычки, изолирующие фланцевые соединения и электрические защиты: катодные, протекторные, электродренажные.

На планах газопроводов, при необходимости, указывают привязки элементов газопроводов к ближайшим пикетам.

Планы газопроводов допускается размещать как на отдельных листах, так и совместно с продольными профилями газопроводов.

Практическое задание: разработать проект генерального плана района прокладки газопровода.

Рисунок 1 – Генеральный план района прокладки газопровода

Контрольные вопросы:

1. Назначение генерального плана.

2. Нанесение условных обозначений.

3. Условные графические обозначения оборудования.

Критерии оценки:

- проявление высокого уровня самостоятельности при выполнении заданий;

- соблюдение необходимой последовательности действий при выполнении задания;

- записи (рисунки, схемы) выполнены аккуратно, в полном объеме, без ошибок;

- умение работать с научной (нормативной, технической) литературой, выделять главную мысль;

- правильность представленных решений, умение формулировать выводы по представленным решениям.

Рекомендуемая литература:

-

Вершилович, В. А. Внутридомовое газовое оборудование : учебное пособие / В. А. Вершилович. — Москва : Инфра-Инженерия, 2017. — 320 c. — ISBN 978-5-9729-0187-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68983.html (дата обращения: 01.06.2019). — URL : для авторизир. пользователей.

-

Колибаба, О. Б. Основы проектирования и эксплуатации систем газораспределения и газопотребления : учебное пособие / О. Б. Колибаба, В. Ф. Никишов, М. Ю. Ометова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 204 с. — ISBN 978-5-8114-1416-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93004 (дата обращения: 01.06.2019). — URL :: для авториз. пользователей.

Тема 2.7 Проектирование и подбор оборудования газорегуляторных пунктов

Практическое занятие № 2.

Проектирование инженерных сетей.

Цель практического занятия: сформировать навыки по проектированию инженерных сетей систем газораспределения и газопотребления.

Основные теоретические положения

Проектирование наружных сетей газоснабжения необходимо начать с определения площади застройки рассматриваемого района.

Площадь застройки определяется на основании исходных данных по планировке района. При масштабе плана 1:4000 (1см = 40м) фактическая площадь застройки рассчитывается формуле:

Sфакт. = Sгеом.×0,16 (1)

где:

Sфакт – фактическая площадь застройки, Га;

Sгеом – геометрическая площадь квартала, см2.

Определим численность населения района по формуле:

N = ΣSфакт.×n (2)

где N – численность населения, чел.;

ΣSфакт – сумма фактических площадей кварталов, га;

n – Плотность населения района, чел/га. – по заданию.

Годовой расход теплоты населенным пунктом определяется в соответствии с нормами потребления газа бытовыми и коммунально-бытовыми потребителями.

Годовой расход теплоты в квартирах определяется:

Qгод.кв = Yкв.N(Z1кв.q1кв.+Z2кв.q2кв.+Z3кв.q3кв) (3)

где:

- Qгод.кв – годовой расход теплоты в квартирах, МДж/год ;

- Yкв - доля газифицированных квартир от их общего числа;

- N - количество жителей, чел;

- Z1кв - доля квартир с газовой плитой и централизованным горячим

водоснабжением;

- Z2кв - доля квартир с газовой плитой и водонагревателями (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения);

- Z3кв - доля квартир с газовой плитой и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя;

- q1, q2, q3 – соответственно нормы расхода теплоты на одного человека, МДж/год.

Годовой расход теплоты на нужды предприятий торговли, предприятий бытового обслуживания населения (ателье, мастерские, парикмахерские, магазины и др.) в зависимости от развития инфраструктуры населенного пункта принимается равным 1-5% от годового расхода газа населением.

Qпр.быт.об.= (0,01-0,05)*Qгод кв (4)

Годовой расход теплоты в учреждениях здравоохранения определяется:

а) по потребности населения:

Qгод учр.зд. = Пучр.зд. NYучр.зд (5)

1000

Где:

- Qгодучр.зд - годовой расход теплоты в учреждениях здравоохранения, МДж/год;

- Пучр.зд. – норма коек на 1000 жителей Пучр.зд. = 12-15;

- N - число жителей;

- Yучр.зд. – доля охвата больниц газоснабжением;

- qучр.зд. – норма расхода тепла на одну койку, МДж/год.

б) по количеству мест:

Qуч.зд= qуч.зд.*N (6)

Где,

- N – количество коек.

Годовой расход теплоты на предприятия общественного питания (ПОП):

а) по потребности населения:

Qпоп = 360NYпоп qпоп Zпоп (7)

Где,

- Q - годовой расход теплоты на предприятия общественного питания, МДж/год;

- годовой расход теплоты на предприятия общественного питания, МДж/год;

- N – количество проживающих людей;

- Yпоп – процент охвата газоснабжением ПОП;

- qпоп – норма расхода теплоты для одного обеда и завтрака (или ужина);

- Zпоп – доля людей, пользующихся услугами питания Zпоп = 0,25 - 0,3;

б) по посадочным местам:

Qпоп= 300*qпоп*Пр, (8)

где,

- 300 – количество рабочих дней в году;

- qпоп – норма расхода теплоты для одного обеда и завтрака (или ужина),

- Пр – производительность, МДж/год.

Годовой расход теплоты для прачечных:

а) по потребности населения:

Qпр= (100ZпYпNп/1000)qп, (9)

где,

Qпр - годовой расход теплоты для прачечных, МДж/год;

- Zп– доля охвата обслуживанием прачечными населения от общей численности (0,03-0,25);

- Yп– доля охвата прачечных газоснабжением;

- Nп– число жителей;

- q - норма расхода теплоты на одну тонну стирки белья, МДж/т

- 100/1000 - норма накопления белья на 1000 жителей.

б) по производительности:

Qпр=Пр*qп*250, (10)

где,

- Пр – производительность, МДж/год;

- qп - норма расхода теплоты;

- 50 – количество рабочих дней в году.

Годовой расход теплоты для бань по потребности населения:

Qб=52ZбYбN(qвZв+qб.вZб.в), (11)

где,

- Qб - годовой расход теплоты для бань, МДж/год;

- 52 – число помывок в год на одного человека;

- Z – доля охвата обслуживанием банями населения от общей численности (0,1-0,3);

- Y – доля охвата бань газоснабжением;

- N – численность населения района, чел ;

- qв и qб.в- норма расхода теплоты на одну помывку с ваннами и без ванн соответственно

Годовой расход теплоты для хлебозавода, хлебопекарни, кондитерской определяем:

а) по потребляемому количеству хлеба

Qх.п= (0,6 ¸ 0,8)365* Yх.п Nх.п qсрх.п/1000, (12)

где,

- Qх.п - годовой расход теплоты для хлебозавода, хлебопекарни, кондитерской, МДж/год;

- (0,6 ¸ 0,8)365/1000 – объем суточной выпечки в тоннах, на 1000 жителей в год – 365 дней;

- Yх.п – доля охвата газоснабжением хлебозаводов и пекарней;

- Nх.п – число жителей, чел;

- qсрх.п – удельная норма расхода теплоты на выпечку хлеба и хлебобулочных изделий, МДж/т.

б) по производительности предприятия:

Qх.п= 365* Пр* qсрх.п , (13)

где,

- 365 – количество рабочих дней в году;

- Пр – производительность, МДж/год.

Рассчитаем годовой расход теплоты на мелкие отопительные установки (МОУ), к которым относят пристроенные и встроенные котельные административных и общественных зданий:

Q (14)

(14)

где,

- Q - годовой расход теплоты на мелкие отопительные установки;

- годовой расход теплоты на мелкие отопительные установки;

- К – коэффициент, учитывающий непостоянство расхода на отопление общественных зданий К = 0,23;

- tср.от. – средняя температура отопительного периода оС;

- tро – расчетная температура холодной пятидневки при обеспеченности 0,92 оС;

- Z - число часов работы системы вентиляции в сутки Z = 16 час;

- К1 – коэффициент, учитывающий непостоянство расхода на вентиляцию общественных зданий. К = 0,4;

- qо – укрупненный показатель максимального часового расхода на отопление.

- Fn – жилая площадь отапливаемых зданий Fn = (9-12) N, м2;

- Zо – количество суток отопительного периода;

-  - КПД мелких отопительных установок, равен 0,6-0,7.

- КПД мелких отопительных установок, равен 0,6-0,7.

Все перечисленные выше потребители относятся к потребителям низкого давления. Расчет газовых сетей для потребителей разных давлений производят раздельно.

Годовой расход теплоты отопительными котельными на отопление и вентиляцию рассчитывается по формуле:

Qкот/тов=[24(1+К)(tв-tср.от./tв-tро)+Z1K(tв-tср.от/tв-tрв)](nоFq0)/h0*Qн, (15)

где,

- K1K – коэффициенты, учитывающие расходы теплоты на отопление и вентиляцию общественных зданий (при отсутствии данных принимаются 0,25 и 0,4);

- tв, – температура соответственно внутреннего воздуха, для жилых зданий 18 оС;

- tср.от. - средняя температура наружного воздуха за отопительный сезон; 0С;

- tро - расчетная наружная температура для проектирования отопления , 0С;

- tрв - расчетная наружная для проектирования вентиляции, 0С;

- Z – среднее число часовой работы систем вентиляции общественных зданий в течении суток (при отсутствии принимается 16 часов);

- nо – продолжительность отопительного периода;

- tср.от.= -7,7 оС, tро= -37 0С, сутки;

- F – жилая площадь, отапливаемых зданий, м2;

- h0 – КПД отопительных систем (для котельных h0 = 0,8-0,85, для отопительных печей h0 = 0,7-0,75.)

При известных часовых нагрузках расход теплоты отопительно-производственной котельной рассчитывается по формуле:

Qhкот=365х24(Qот+ Qв+ Qгв+ Qтех)/hкот , (16)

где,

- Qhкот - расход теплоты производственной котельной, м3/ч;

- Qот ; Qв; Qгв; Qтех - часовые нагрузки на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение, технологические нужды, Вт.

Часовые нагрузки рассчитываются соответственно формулами:

Qот= q0Vн(tв-tн), Qв= qвVн(tв-tн), Qгв=375N (17)

где,

- q0 - удельная тепловая характеристика отопления, приложение;

- Vн - объем зданий по наружному объему, м³;

- Qтех - технологическая нагрузка, Вт;

- qв - удельная тепловая характеристика вентиляции, приложение;

- hкот – коэффициент полезного действия котельного оборудования;

- 375 Вт/чел – количество тепла на горячее водоснабжение на одного человека в час;

- N – число жителей.

Годовой расход теплоты отопительными котельными на горячее водоснабжение определяем по формуле:

Qг.в = 24qг.вN[nо+(350- nо) 60-tх.л/60-tх.зb] 1/hг.в, (18)

где,

- Qгв – укрупненный показатель на горячую воду, МДж/год;

- N - число жителей, пользующих горячей водой;

- n0 = 216 – продолжительность отопительного периода, сутки;

- tхл – температура холодной воды летом;

- tхз – температура холодной воды зимой;

- b - коэффициент, учитывающий снижение расхода горячей воды летом (0,8);

- η - КПД, равен 0,8-0,85.

Отопительные котельные являются, как правило, потребителями среднего или высокого давления и при расчете газопроводов низкого давления не учитываются.

Годовой расход газа определяется для всех категорий потребителей

Qy=Qгод/Q (19)

где,

- Qгод – годовой расход теплоты, МДж/год;

- Qн – низшая теплота сгорания газа, МДж/м3.

Системы газоснабжения населенных пунктов рассчитывают на максимальный часовой расход газа, определяемый по формуле:

Qdh=kmax*Qy, (20)

где,

- Qdh - максимальный часовой расход газа, м3/ч;

- kmax- коэффициент часового максимума;

- Qy - годовой расход газа, м3/год.

Полученные результаты расчетов сводим в таблицу 2.

Таблица 2

Годовой и часовой расход газа

| Категории потребителей | Qгод Годовой расход теплоты, МДж/год | Qу Годовой расход газа, м3/год | Коэффициент часового максимума, kmax | Q Максимальный часовой расход газа, м3/ч |

|

| Потребление газа в квартирах Прачечные Бани Хлебопекарни | |

|

|

| |

| Итого | |

|

|

| |

Практическое задание: решить задачу:

Поселок снабжается газом через газораспределительную сеть, расположенную в 500 метрах от него. Застройка поселка – трех- и четырехэтажная с плотностью населения 350 чел./га. На территории поселка имеются сосредоточенные потребители: фабрика с расходом газа низкого давления 130 м3/ч и котельная с расходом газа 500 м3/ч. Поселок расположен в климатическом поясе с расчетной отопительной температурой наружного воздуха - 20°C.Расход газа на бытовые и коммунальные цели принять из расчета:

- на приготовление еды и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд газ используют 80 % населения;

- бани посещают 20 % населения;

- столовыми и ресторанами пользуются 20 % населения;

- в больницах на 1000 жителей имеется 8 коек;

- механизированные прачечные обслуживают 30 % населения (при норме 100 кг сухого белья на 1 жителя в год);

- хлебозаводы выпускают на 1000 жителей 0,6 т/сут хлебобулочных изделий.

Отопление жилых и общественных зданий за счет местных отопительных установок на газе составляет 25 % от их общей кубатуры. При этом на одного жителя приходится 50 м3 жилых зданий и 15 м3 общественных.

Длины участков газопроводов: l1=300 м, l2=200 м, l3=350 м, l4=300 м, l5=500 м, l6=500 м, l7=300 м, l8=150.

Площади участков: А=4 га, Б=3 га, I=7 га, II=10 га, III=5 га.

Контрольные вопросы:

1. Низшая теплота сгорания газа.

2. Годовой расход теплоты.

3. Площадь застройки проектируемого района.

4 Расчетный расход теплоты.

Критерии оценки:

- проявление высокого уровня самостоятельности при выполнении заданий;

- соблюдение необходимой последовательности действий при выполнении задания;

- записи (рисунки, схемы) выполнены аккуратно, в полном объеме, без ошибок.

Рекомендуемая литература:

1. Жила, В. А. Автоматика и телемеханика систем газоснабжения : учебник / В.А. Жила. - Москва: ИНФРА-М, 2018– 238 с. ISBN 978-5-16-102808-7 : Текст : электронный //Информационный портал Электронно-библиотечная система Znanium.com (Режим доступа): URL: http://znanium.com/ (дата обращения 01.06.2019).

2. Ионин, А. А. Монтаж и эксплуатация газовых сетей : учебное пособие / А.А. Ионин ; Издательство: Транспортная компания. Год: 2017. – 315 с.: ил., граф. - ISBN: 978-5-4365-0012-6 – URL: http://www.zhkh.su/literatura/gazosnabzhenie_uchebnik_282044/ (дата обращения 01.06.2019).

3. Фокин, С. В. Системы газоснабжения: устройство, монтаж и эксплуатация : Учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. – Москва: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 288 с. ISBN: 978-5-406-02620- Текст : электронный //Информационный портал Электронно-библиотечная система Znanium.com (Режим доступа): URL: http://znanium.com/ (дата обращения 01.06.2019).

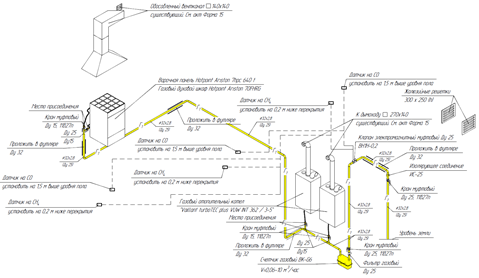

Практическое занятие № 3.

Построение продольного профиля.

Цель практического занятия: сформировать навыки по построению продольного профиля газопровода.

Основные теоретические положения

Полевое трассирование осуществляют на стадии рабочего проектирования, основой которого служат материалы камеральных изысканий, с целью определения наиболее оптимального положения трассы на местности. Основной состав этих изысканий включает: вынесение проекта трассы в натуру, ее уточнение и закрепление; определение фактических углов поворота линейного сооружения; линейные измерения и разбивку пикетажа; разбивку круговых кривых; установку грунтовых реперов и нивелирование трассы; топографическую съемку прилегающих к трассе полос местности; привязку трассы к пунктам геодезической основы; обработку полевых материалов, составление и ведение необходимой документации.

Вынесение проекта трассы в натуру осуществляется, прежде всего, по подготовленным в камеральных условиях данным привязки углов вершин поворота к пунктам геодезической сети. Трассировочные работы на местности начинают с рекогносцировки, включающей выявление вблизи трассы существующих пунктов геодезической основы по мере продвижения изысканий.

Продольные профили газопроводов изображают в виде развертки по осям газопроводов в стандартных масштабах:

- по горизонтали 1:200; 1:500; 1:1000; 1:2000;

- по вертикали 1:50; 1:100.

На продольном профиле газопровода наносят и указывают:

- поверхность земли проектная и фактическая;

- уровень грунтовых вод (штрихпунктирной тонкой линией);

- пересекаемые автодороги, ж/д и трамвайные пути, кюветы, а также

другие подземные и надземные сооружения (сплошной тонкой линией), а

коммуникации, влияющие на прокладку проектируемого газопровода, – с

указанием их габаритных размеров и высотных отметок;

- колодцы, коверы, эстакады, отдельно стоящие опоры и другие сооружения и конструкции газопроводов (сплошной тонкой линией);

- данные о грунтах;

- отметки верха трубы;

- глубину траншеи от проектной и фактической поверхности земли;

- футляры на газопроводах с указанием диаметров, длин и привязок их к оси дорог, сооружениям, влияющим на прокладку проектируемых газопроводов или к пикетам;

Газопроводы диаметром менее или равные 150 мм разрешается изображать одной линией.

Под продольным профилем газопровода помещают таблицу. Разрешается, если это необходимо, дополнять таблицу другими строками. Отметки дна траншеи под газопровод ставят в характерных точках, например в местах пересечений с автомобильными дорогами, ж/д и трамвайными путями, инженерными коммуникациями и сооружениями, влияющими на прокладку проектируемых газопроводов.

Отметки уровней указывают в метрах с двумя десятичными знаками,

длины участков газопроводов в метрах с одним десятичным знаком, а величины уклонов в промилле. Принятые масштабы продольных профилей указывают над боковиком таблицы. Допускается не составлять продольные профили участков газопровода, прокладываемого на местности со спокойным рельефом, при отсутствии пересечений газопровода с естественными преградами и различными сооружениями.

Графическая обработка результатов нивелирования трассы заключается в построении продольного и поперечного профилей на листе миллиметровой бумаги. Вначале проводится линия условного горизонта на расстоянии 12 см от нижнего края листа и на 6-7 см от левого края.

Графы сетки профиля при проектировании линейного сооружения заполняются в следующем порядке. Вначале заполняется графа «Расстояния». Она разбивается на интервалы при помощи вертикальных черточек – ординат согласно расстояниям между пикетами и плюсовыми точками в соответствующем масштабе. Например, пикетное расстояние в 100 м на профиле в масштабе 1:2000 превратится в отрезок 5 см, а в масштабе 1:1000 в отрезок 10 см. Расстояния в графу выписываются только тогда, когда между пикетами есть плюсовые точки, причем сумма длин отрезков, на которые разбито пикетное расстояние, должна быть равна ста метрам. Затем в графе «Пикеты» подписываются номера пикетов, а в графу «Отметки земли» выписываются отметки пикетов и плюсовых точек из колонки «Исправленные отметки» журнала нивелирования, округленные до см. В графу «План трассы» наносят в масштабе ситуацию, снятую вдоль трассы и взятую из пикетажного журнала бланка задания. Ось трассы изображается прямой линией, а повороты показываются стрелками с обозначением величины поворота.

Для построения продольного профиля трассы вначале нужно задать отметку линии условного горизонта. Она выбирается кратной 10 м таким образом, чтобы низшая точка профиля была выше линии условного горизонта на 4 – 10 см. Далее, на линии условного горизонта отмечаются положения пикетов и плюсовых точек, восстанавливаются перпендикуляры к ней из этих точек и откладываются в соответствующем масштабе разности между отметками земли, взятыми из графы «Отметки земли», и отметкой линии условного горизонта. Соединив полученные точки, мы получим профиль земной поверхности вдоль трассы.

Профиль поперечника строится от той же линии условного горизонта в соответствующем масштабе и по горизонтали, и по вертикали правее продольного профиля, отступив 2 см.

Основными техническими условиями, определяющими положение трассы газопровода в продольном профиле, являются:

- минимальная глубина заложения труб в грунт 0,8-1,2 м от уровня земли;

- нормированные вертикальные расстояния между верхом труб и пересекающими трассу сооружениями;

- газопровод является напорным трубопроводом, и его можно проектировать со встречными уклонами. Поэтому трасса газопровода проходит примерно на одной и той же расчетной глубине и может повторять профиль естественной поверхности рельефа;

- при пересечении водных преград трубопровод должен проходить под дном на глубине не менее 0,5 м;

- объем земляных работ по рытью траншеи должен быть минимальным;

- проектные отметки начала и конца трассы принимаются в зависимости от условий подключения к магистральной сети и отметок ввода в обслуживаемое здание.

Постановка задачи: по данным журнала нивелирования трассы, продольному и поперечному профилям запроектировать газопровод среднего давления от ПК0 до ПК4 протяженностью 400 м.

Принять:

- заглубление дна траншеи (проектные отметки) на пикетах и плюсовых точках от 0,8 м до 1,2 м;

- проектную отметку под дном реки на 0,5 м ниже;

- трубы газопровода стальные электросварные диаметром 150 мм.

Вычислить: проектные отметки на пикетах и плюсовых точках, отняв от отметок земли 0,8 –1,2 м; проектную отметку под дном реки, отняв от отметки дна реки 0,5 м; по проектным отметкам вычислить уклоны трубопровода по формуле 1с округлением до тысячных.

Вычисленные значения проектных отметок, уклоны (в тысячных), глубину заложения труб и расстояния записать в соответствующие графы сетки продольного профиля и провести проектную линию на профиле.

На профиле поперечника построить разрез траншеи, взяв ширину дна траншеи равной 1 м, а коэффициент откоса, равный 1.

Практическое задание: используя программу AutoCAD, построить продольный профиль газопровода.

Рисунок 2 – Схема продольного профиля газопровода

Контрольные вопросы:

1. Построение продольного профиля газопровода.

2. Назначение пикета.

3. Перечислить основные технические условия, определяющие положение трассы газопровода в продольном профиле.

Критерии оценки:

- проявление высокого уровня самостоятельности при выполнении заданий;

- соблюдение необходимой последовательности действий при выполнении задания;

- записи (рисунки, схемы) выполнены аккуратно, в полном объеме, без ошибок;

- умение работать с научной (нормативной, технической) литературой, выделять главную мысль.

Рекомендуемая литература:

-

Вершилович, В. А. Внутридомовое газовое оборудование : учебное пособие / В. А. Вершилович. — Москва : Инфра-Инженерия, 2017. — 320 c. — ISBN 978-5-9729-0187-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68983.html (дата обращения: 01.06.2019). — URL : для авторизир. пользователей.

-

Колибаба, О. Б. Основы проектирования и эксплуатации систем газораспределения и газопотребления : учебное пособие / О. Б. Колибаба, В. Ф. Никишов, М. Ю. Ометова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 204 с. — ISBN 978-5-8114-1416-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93004 (дата обращения: 01.06.2019). — URL :: для авториз. пользователей.

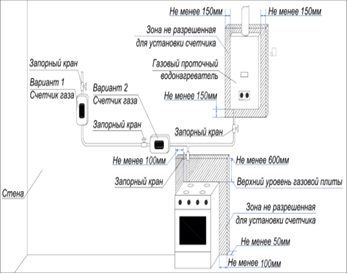

Практическое занятие № 4.

Прокладка внутридомового газопровода.

Цель практического занятия: сформировать навыки по проектированию монтажа внутридомового газопровода.

Основные теоретические положения

Возможность размещения газоиспользующего оборудования в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию и строительству зданий с учетом требований стандартов и других документов на поставку указанного оборудования, а также данных заводских паспортов и инструкций, определяющих область и условия его применения.

Запрещается размещение газоиспользующего оборудования (природного газа и СУГ) в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими строительными нормами и правилами.

Помещения зданий всех назначений (кроме жилых квартир), где устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала, следует оснащать системами контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигнала о загазованности на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала, если другие требования не регламентированы соответствующими строительными нормами и правилами.

Системы контроля загазованности помещений с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях следует предусматривать при установке отопительного оборудования:

- независимо от места установки – мощностью свыше 60 кВт;

- в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию – независимо от тепловой мощности.

Внутренние газопроводы следует выполнять из металлических труб. Присоединение к газопроводам бытовых газовых приборов, КИП, баллонов СУГ, газогорелочных устройств переносного и передвижного газоиспользующего оборудования разрешается предусматривать гибкими рукавами, стойкими к транспортируемому газу при заданных давлении и температуре.

Соединения труб должны быть неразъемными. Разъемные соединения разрешается предусматривать в местах присоединения газового и газоиспользующего оборудования, арматуры и КИП, а также на газопроводах обвязки и газоиспользующего оборудования, если это предусмотрено документацией заводов-изготовителей.

Прокладку газопроводов следует предусматривать открытой или скрытой. При скрытой прокладке газопроводов необходимо предусматривать дополнительные меры по их защите от коррозии и обеспечивать возможность их осмотра и ремонта защитных покрытий. В местах пересечения строительных конструкций зданий газопроводы следует прокладывать в футлярах.

Скрытая прокладка газопроводов СУГ не допускается.

При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного назначения и производственные помещения зданий всех назначений, с учетом требований по давлению газа, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра.

На газопроводах производственных зданий, котельных, общественных и бытовых зданий производственного назначения следует предусматривать продувочные трубопроводы.

Не допускается предусматривать прокладку газопроводов: в помещениях, относящихся по взрывной и взрывопожарной опасности к категориям А и Б; во взрывоопасных зонах всех помещений; в подвалах; в складских зданиях взрывоопасных и горючих материалов; в помещениях подстанций и распределительных устройств; через вентиляционные камеры, шахты и каналы; через шахты лифтов и лестничные клетки, помещения мусоросборников, дымоходы; через помещения, где газопровод может быть подвержен коррозии, а также в местах возможного воздействия агрессивных веществ и в местах, где газопроводы могут омываться горячими продуктами сгорания или соприкасаться с нагретым или расплавленным металлом.

Установку отключающих устройств следует предусматривать:

- перед газовыми счетчиками (если для отключения счетчика нельзя использовать отключающее устройство на вводе);

- перед бытовыми газовыми приборами, плитами, пищеварочными котлами, отопительными печами, газовым оборудованием и контрольно-измерительными приборами;

- перед горелками и запальниками газоиспользующего оборудования;

- на продувочных газопроводах;

- на вводе газопровода в помещение при размещении в нем ГРУ или газового счетчика с отключающим устройством на расстоянии более 10 м от места ввода.

Установка отключающих устройств на скрытых и транзитных участках газопровода запрещается.

Каждый объект, на котором устанавливается газоиспользующее оборудование, должен быть оснащен счетчиком расхода газа в соответствии с утвержденными в установленном порядке правилами пользования газом.

По решению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о порядке учета расхода газа потребителями и регулировании цен на газ в газифицируемых жилых зданиях, а также при газификации теплиц, бань и других приусадебных строений должна предусматриваться возможность учета расхода газа каждым абонентом путем установки на газопроводе прибора учета расхода газа – счетчика.

На электроды, сварочную проволоку и другие сварочные материалы должны иметься сертификаты или справки о принадлежности их к партии, имеющей сертификат. При отсутствии указанных документов использовать сварочные материалы не допускается.

При монтаже газопроводов применяют гнутые, сварные или штампованные отводы, изготовляемые по нормалям. Для резьбовых соединений применяют фитинги стальные или из ковкого чугуна.

Разборные соединения газопроводов помещают в местах, доступных для осмотра и производства монтажных работ. Для удобства сборки и разборки труб предусматривают стоны после отключающих кранов, устанавливаемых на ответвлениях от стояков или на подводках к газовым приборам (считая по ходу газа).

Заделывать сварные швы, фланцевые, резьбовые соединения и арматуру в стены и перегородки запрещается. Трубопроводы в местах соединений их с арматурой и фасонными частями не должны иметь перекосов.

В кранах, устанавливаемых на горизонтальных и вертикальных газопроводах, ось пробки должна располагаться параллельно стене. Устанавливать кран упорной гайкой в сторону стены не допускается.

Стояки прокладывают в лестничных клетках или на кухнях в зависимости от планировки помещений, как правило, строго вертикально. Прокладывать стояки в жилых помещениях, в ванных комнатах и санитарных узлах не разрешается.

Газовую сеть прокладывают открыто по оштукатуренным стенам, выполненным из любых материалов. Прокладывать газопроводы по фрамугам, наличникам, оконным или дверным коробкам, фанерным стенам и временным перегородкам не разрешается. Заделка газопроводов в стены или прокладка в канале разрешается в особых случаях в соответствии с утвержденным проектом.

Газопроводы в местах проходов прокладываются на высоте не менее 2,2 м от пола до низа трубы. При этом расстояние от потолка до верха трубы должно быть не менее 10 см.

При прокладке трубопроводов у стен соблюдают расстояния, обеспечивающие возможность осмотра и ремонта газопровода и арматуры, устанавливаемой на нем. Расстояние от стены до прокладываемого газопровода устанавливают проектом. В случае отсутствия таких указаний в проекте расстояние между трубой и стеной должно составлять не менее радиуса трубы, но не более 100 мм.

При пересечении перекрытий или стен трубы пропускают через гильзы (обрезки труб). Верхний конец гильзы должен выступать над перекрытием на 5 см, а нижний конец должен располагаться заподлицо с перекрытием.

Практическое задание: используя программу AutoCAD, разработать схему монтажа внутридомового газопровода.

Рисунок 3 – Схема прокладки внутридомового газопровода

Контрольные вопросы:

1. Разборные соединения газопроводов.

2. Назначение стояка.

3. Системы контроля загазованности помещений.

Критерии оценки:

- проявление высокого уровня самостоятельности при выполнении заданий;

- соблюдение необходимой последовательности действий при выполнении задания;

- записи (рисунки, схемы) выполнены аккуратно, в полном объеме, без ошибок;

- умение работать с научной (нормативной, технической) литературой, выделять главную мысль.

Рекомендуемая литература:

1. Жила, В. А. Автоматика и телемеханика систем газоснабжения : учебник / В.А. Жила. - Москва: ИНФРА-М, 2018– 238 с. ISBN 978-5-16-102808-7 : Текст : электронный //Информационный портал Электронно-библиотечная система Znanium.com (Режим доступа): URL: http://znanium.com/ (дата обращения 01.06.2019).

2. Ионин, А. А. Монтаж и эксплуатация газовых сетей : учебное пособие / А.А. Ионин ; Издательство: Транспортная компания. Год: 2018. – 315 с.: ил., граф. - ISBN: 978-5-4365-0012-6 – URL: http://www.zhkh.su/literatura/gazosnabzhenie_uchebnik_282044/ (дата обращения 01.06.2019).

Практическое занятие № 5.

Установка газовых приборов.

Цель практического занятия: сформировать навыки проектирования установки газовых приборов.

Основные теоретические положения

Установку газового оборудования и приборов на место, присоединение их к газовым сетям, отопительным системам и водопроводу, а также обвязку трубопроводами осуществляют по проекту.

Помещение, где устанавливают газовое оборудование, должно иметь естественное освещение и постоянно действующую приточно-вытяжную вентиляцию. Плиты, таганы, водонагреватели, кипятильники и обогревательные приборы устанавливают только заводского изготовления. Нестандартные газовые приборы, применяемые в учреждениях (учебных, научных), изготовляют по специальным проектам.

Газовые плиты и таганы в жилых зданиях помещают в кухнях, имеющих окно с форточкой или фрамугой, таким образом, чтобы было обеспечено свободное пользование ими, а также чтобы оставался свободный проход не менее чем с двух сторон. Нельзя размещать плиты вблизи или против окон; при открытом окне пламя может быть сдвинуто с горелки. Расстояние между газовой плитой или таганом, считая от края верха плиты или тагана и стеной, должно быть не менее 5 см. При установке плит у неоштукатуренной деревянной стены участок стены, примыкающий к плите, оштукатуривают или изолируют листовым асбестом толщиной 3 мм и обивают кровельной сталью: для плит — от пола, а для таганов — на 10 см ниже тагана. Кроме того, лист должен выступать за верх плиты или тагана не менее чем на 10 см по ширине и не менее 80 см по высоте.

Проход между плитой и противоположной стеной должен быть не менее 1 м. Кухонные плиты и таганы устанавливают строго горизонтально по уровню, все ножки должны опираться на пол.

Газовые счетчики в квартирах, как правило, устанавливают в кухнях на высоте 160—180 см от пола до низа счетчика; расстояние в плане от счетчика до центра ближайшей горелки плиты должно быть не менее 80 см. Отключающий кран у плиты в этом случае устанавливают на высоте 150 см от пола.

В современных жилых зданиях с центральным отоплением и централизованной системой горячего водоснабжения счетчики в квартирах не устанавливают.

При отсутствии газовых счетчиков и установке только газовой плиты подводящий газопровод к плите располагают на расстоянии 165—170 см от пола или прокладывают на уровне рампы, в этом случае отключающий кран устанавливают на расстоянии не менее 20 см сбоку от плиты.

В кухнях пищеблоков, детских, лечебных и учебных заведениях, столовых, ресторанах и т. п. для приготовления пищи применяют плиты ресторанного типа, варочные котлы и другое газовое оборудование с отводом продуктов сгорания в дымоходы.

Следует особое внимание уделять состоянию дымоходов. Часто их устраивают приставными, расположенными с наружной стороны зданий. Такие дымоходы обязательно утепляют, иначе продукты сгорания не будут отводиться от плиты. Кроме того, в помещение кухни должен подаваться свежий воздух. Это необходимо и для улучшения условий работы обслуживающего персонала и для работы вытяжных систем вентиляции. При недостаточном количестве приточного воздуха вытяжные системы будут забирать воздух с улицы через дымоход от газовой плиты, тем самым опрокинут тягу (дымоходы будут работать не на вытяжку, а на приток). Производительность вентиляционной системы составляет 1000 мг/1ч на каждый 1 м2 жаровой поверхности плит.

Газовые проточные водонагреватели устанавливают на несгораемых стенах (кирпичных, бетонных) или на стенах трудносгораемых (деревянных оштукатуренных). В последнем случае промежуток между водонагревателем и стеной должен быть не менее 3 см, а участок стены должен быть обит кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм. Обивка должна выступать за пределы водоподогревателя по бокам и сверху на 10 см и на такое же расстояние ниже горелки. Деревянные стены, покрытые керамической плиткой, не изолируют, но при этом увеличивают расстояние между стеной и водонагревателем до 5 см. На деревянных неоштукатуренных стенах даже с огнезащитной изоляцией газовые водонагреватели устанавливать запрещается.

Газовые водонагреватели устанавливают так, чтобы расстояние от пола до горелки составляло 90—120 см. По отношению к ванне водонагреватель лучше располагать со стороны выпускного отверстия ванны. Газовые водонагреватели крепят к стене специальными подвесками — металлическими планками, которые пристреливают или заделывают в стену цементным раствором.

Порядок монтажа газового водонагревателя следующий: вначале намечают место установки колонки, сверлят отверстия, устанавливают крепления; затем навешивают колонну и соединяют ее с газопроводом и водопроводом.

Для удаления продуктов сгорания газовоздушной смеси от газовой горелки водонагревателя устраивают вертикальные вытяжные каналы. Количество продуктов сгорания в быстродействующих газовых водонагревателях получается столь большим, что без отвода их в отдельный дымоход не разрешается включать в работу газовые водонагреватели. Помещение ванной комнаты обычно бывает невелико, а поэтому даже небольшой вынос продуктов неполного сгорания из газового водонагревателя в помещение может вызвать тяжелые последствия.

Так как весь воздух, потребный для сгорания газа, поступает в камеру горения водонагревателя из помещения ванной комнаты, то в нее обеспечивается приток воздуха через зазор между дверью и полом, специально для этой цели предусмотренный.

Дымоход для отвода продуктов сгорания из газового водонагревателя устраивают обязательно отдельным, он имеет достаточные размеры и надежно защищен от обвалов кирпича, различных засорений и обледенения.

Важнейшим показателем контроля безопасности действия газового водонагревателя является разрежение в дымоходе, которое должно быть не менее 0,5 мм вод. ст. В противном случае из-за выброса части продуктов сгорания в помещение ванной комнаты воздух в ней может оказаться отравленным, что опасно для жизни.

В связи с тем, что продукты сгорания из газового водонагревателя в дымоход отводятся тягопрерывателем, последний одновременно с продуктами сгорания захватывает часть воздуха из ванной комнаты и вентилирует ее, при этом удаляются избыточное тепло и водяные пары. Таким образом, тягопрерыватель является своеобразным тепловым вентилятором.

В существующих зданиях разрешается присоединять к одному дымоходу не более двух водонагревателей, расположенных на одном этаже. Ввод продуктов сгорания в дымоход устраивают на разных уровнях с расстоянием между ними не менее 50 см. Если этого сделать нельзя, ввод устраивают на одном уровне, но в дымоходе устанавливают вертикальную рассечку высотой 50—70 см. При присоединении к одному дымоходу газового прибоpa и печи, работающей на твердом топливе, пользоваться ими можно лишь в разное время.

Коммунально-бытовые газовые приборы (ресторанные плиты, пищеварочные котлы и др.) присоединяют к самостоятельным дымоходам. При использовании общего дымохода для нескольких приборов продукты сгорания вводят на разных уровнях или с устройством рассечек.

Как правило, дымоходы устраивают во внутренних капитальных стенах здания размером 13 х 13 см, площадью сечения не менее 150 см2 и на всем протяжении они не должны иметь горизонтальных участков.

В тех местах, где дымоходы проходят около деревянных элементов зданий, устраивают несгораемые противопожарные разделки, изолирующие деревянные элементы от воздействия высоких температур. Толщина разделки от внутренней поверхности дымохода до деревянной конструкции принимается равной при пересечении междуэтажного перекрытия 38 см и крыши 25 см.

Дымовые трубы нельзя располагать на крыше в зоне ветрового подпора. В случае, когда труба на крыше расположена в непосредственной близости от частей здания, превышающих ее по высоте, при определенном направлении ветра может происходить задувание в трубу. Это вызовет обратную тягу, т. е. тяга будет направлена по дымовому каналу не в атмосферу, а в обратную сторону — в ванную комнату. Поэтому дымовую трубу выводят на 0,5 м выше конька крыши, если она расположена не далее 1,5 л от него. Если труба отстоит от конька крыши на 1,5—3 м, ее располагают на уровне конька крыши. В случае, когда расстояние дымовой трубы до конька крыши более 3 м, трубу возводят ниже конька крыши до отметки, которая соответствует прямой, проведенной под углом 10° к горизонту конька. Однако во всех случаях труба должна выступать над примыкающей поверхностью крыши не менее чем на 0,5 м.

Дымовые трубы заканчиваются металлическими зонтами, которые защищают их от атмосферных осадков. Зонты делают съемными для возможности прочистки трубы.

Газовые приборы присоединяют к дымоходам трубами из кровельной или оцинкованной стали. Диаметр соединительных труб не должен быть меньше, чем у патрубка прибора. Для этой цели применяют гофрированные отводы диаметром 125 мм, служащие для отвода газов из газовых приборов. Отводы изготовляют из листовой (кровельной) стали индустриальным методом на станках СТД-1051.

Величина вертикального участка соединительной трубы, считая от низа дымоотводящего патрубка газового прибора до оси горизонтального участка трубы, должна быть не менее 0,5 м. В помещениях высотой до 2,7 м длину вертикального участка допускают для приборов, имеющих тягопрерыватели, 0,25 м и для приборов без тягопрерывателей 0,15 м.

Суммарная длина горизонтальных участков соединительных труб должна быть во вновь строящихся домах не более 3 ж, а в существующих домах — не более 6 м. Соединительные трубы должны иметь не более трех поворотов, радиус закругления которых должен составлять не менее диаметра трубы.

Соединительные трубы должны иметь уклон в сторону газового прибора не менее 0,01 . Подвеска и крепление соединительных труб не должны прогибаться.

Звенья соединительных труб должны плотно, без зазоров, входить одно в другое по ходу газа не менее чем на 0,5 диаметра трубы. Конец соединительной трубы присоединяют к дымовому каналу путем вдвигания его в кладку не менее чем на 10 см, он не должен выступать за стену канала, для чего надо иметь ограничивающие Устройства (шайбу или гофр).

Прокладывать соединительные трубы через жилые комнаты запрещается. Соединительные трубы, прокладываемые через холодные помещения, утепляют. Соединительную трубу от газового прибора присоединяют к дымоходу так, чтобы в последнем ниже ввода трубы оставался «карман» глубиной не менее 25 см, который должен иметь люк для очистки. В домах из панелей или блоков устройство люков в каналах необязательно.

Как было уже сказано, водонагреватель АГВ-80 можно использовать для целей горячего водоснабжения и отопления. В существующих жилых зданиях печное отопление заменяют центральным, при этом отопительным котлом для каждой квартиры служит водонагреватель АГВ-80. При установке АГВ-80 на деревянном полу под водонагреватель необходимо проложить противопожарную изоляцию из кровельной стали по асбестовому картону размером 600×600 мм. Па газопроводе перед водонагревателем обязательно устанавливают пробочный кран. К верхнему штуцеру водонагревателя присоединяют главный стояк системы отопления диаметром 1/2”. Обратную магистраль присоединяют к нижнему штуцеру АГВ-80 до обратного клапана, установленного на водопроводной линии. В отопительный сезон водонагреватель работает круглосуточно и на ночь его не отключают.

До установки газовых плит в помещении должно быть закончено устройство чистых полов. Плиты устанавливают ножками на полу и жестко закрепляют во избежание нарушения плотности соединений с газопроводом при случайном сдвиге. Крепление осуществляется при помощи костылей через имеющиеся в ножках отверстия.

Плиты устанавливают вертикально. Положение верхнего стола проверяют по уровню.

Плиты до установки проверяют. Верхний стол их должен лежать на опорах без качки, поддон — свободно выниматься и устанавливаться на место; конфорки— прилегать к гнездам без качки; ручки краников не должны сходить с положения 0 без предварительного нажатия их вдоль оси и резко фиксироваться в положении 0; заедание при повороте ручки недопустимо; корпус горелки должен свободно выниматься и вставляться; смещение центров горелок и конфорок допускается на величину ±10 мм; расстояние от верхней поверхности ребер конфорок до крышек горелок должно быть в пределах 11—15 мм; сопла не должны иметь механических повреждений; дверца духового шкафа должна закрываться и открываться без заедания. Будучи открытой более чем наполовину, дверца должна плавно опускаться под воздействием собственного веса до горизонтального положения, а в закрытом положении— плотно прилегать к раме и при открывании на небольшой угол закрываться под действием пружины.

Практическое задание: используя программу AutoCAD, разработать схему монтажа газового оборудования.

Рисунок 4- Схема установки газовых приборов

Контрольные вопросы:

1. Коммунально-бытовые газовые приборы.

2. Установка газовых плит.

3 Установка проточных водонагревателей.

Критерии оценки:

- проявление высокого уровня самостоятельности при выполнении заданий;

- соблюдение необходимой последовательности действий при выполнении задания;

- записи (рисунки, схемы) выполнены аккуратно, в полном объеме, без ошибок;

- умение работать с научной (нормативной, технической) литературой, выделять главную мысль.

Рекомендуемая литература:

-

Фокин, С. В., Шпортько, О. Н. Системы газоснабжения: устройство, монтаж и эксплуатация : Учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. – Москва: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 288 с. ISBN: 978-5-406-02620- Текст : электронный //Информационный портал Электронно-библиотечная система Znanium.com (Режим доступа): URL: http://znanium.com/ (дата обращения 01.06.2019).

-

Карякин, Е.А. Промышленное газовое оборудование : справочник. /Е. А. Карякин - Москва: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 288 с. - Текст : электронный Информационный портал (Режим доступа): URL: http://gazovik-gas.ru/directory/spravochnik 6 (дата обращения 01.06.2019).

Практическая работа № 6.

Установка газопотребляющего оборудования промышленных

объектов.

Цель практического занятия: сформировать навыки в разработке схемы установки газопотребляющего оборудования промышленных объектов.

Основные теоретические положения

Основными потребителями газа выступают заводы и электростанции. Они используют газ в качестве эффективного топлива. Предприятия химической, металлургической, машиностроительной промышленности также задействуют газ при осуществлении технологических процессов. В городах на использование газа активно переходит пищевая промышленность.

Газоснабжение промышленного предприятия в зависимости от источников топлива может осуществляться различными способами. Крупные промпредприятия задействуют собственные источники газа. В большинстве случаев это генераторный, коксовый или доменный газ. При обработке каменного угля выделяются искусственные газы: светильный газ, коксовый газ и другие.

Взаимодействие химических элементов в процессах производства обуславливает выделение газа в виде побочного продукта. Если обнаруживается недостаточность и нехватка ресурса, то промышленные предприятия часто подключаются к магистральному газопроводу, где подают природный газ: стандартный или попутный нефтяной.

Лучшим вариантом топлива для газоснабжения считается природный газ. Это обуславливается следующими достоинствами: низкая цена на природный газ; высокая теплотворность; возможность быстрой и дешевой транспортировки; малое количество вредных выбросов в воздушный бассейн при горении; полная автоматизация сгорания.

Газ выигрывает на фоне других видов топлива в связи с тем, что его подача в основном осуществляется по трубопроводам.

Это позволяет собственникам промпредприятий освободить территорию, предназначенную для твердых видов топлива и их отходов. Также отпадает необходимость иметь транспортные средства для постоянной перевозки больших объемов топлива.

Промышленные предприятия могут газифицироваться несколькими схемами, которые отличаются в зависимости от условий проектирования каждого отдельного объекта.

Одноступенчатые системы газообеспечения проектируются в случаях, когда: планируется подключение предприятия к городской газовой магистрали с низким уровнем давления; предусматривается присоединение промышленного предприятия к городской газовой сети посредством центрального газорегуляторного пункта при необходимости обеспечения низкого давления в газопроводе объекта; разрабатывается подключение промышленного объекта к городским сетям путем подсоединения к центральной системе через газораспределительный пункт с будущим средним уровнем давления газа в трубах.

Установка двухступенчатых систем предусматривается в следующих случаях: при подсоединении цеховых газораспределительных установок промышленного объекта к городской газовой магистрали через распределительные пункты средней и низкой степени давления в цеховых газопроводах; при присоединении цеховых газораспределительных установок промышленного предприятия к городской газовой сети среднего давления при среднем уровне давления в цеховых газопроводах; при подсоединении цеховых газораспределительных установок к центральному газораспределительному пункту городских сетей при среднем уровне давления в межцеховых газопроводах и низком уровне давления в цеховых газопроводах;

при подключении цеховых газораспределительных установок к центральному газораспределительному пункту городских сетей при среднем уровне давления газа в межцеховых газопроводах и при среднем уровне давления в цеховых газопроводах.

При проектировании системы газоснабжения для отдельного промышленного предприятия инженеры часто сталкиваются с необходимостью комбинирования принципиальных схем под конкретные условия газифицируемого объекта.

Промышленные системы газообеспечения включают ряд составных элементов.

К основным составляющим относят: вводы газопровода на территорию организации; сеть межцеховых газопроводов; внутрицеховая система обеспечения газом; регуляторные пункты и установки; приборы, измеряющие расход газа; обвязочные газопроводы устройств, потребляющих газ.

Газификация путем подключения к магистральному газопроводу характерна для самых крупных заводов — флагманов промышленного производства. Подавляющее большинство мелких и средних представителей промышленности пользуются услугами городского газоснабжения.

Питание промышленных объектов газом идет от закольцованной распределительной сети. Выделяют три уровня давления: высокий, средний и низкий. Большинство заводов и фабрик питаются от ГРС высокого и среднего давления. И только малому количеству мелких городских промышленных объектов хватает низкого давления.

К большим промышленным объектам подводятся два вводных трубопровода с разных магистралей, которые затем объединяются на площади объекта. Трубопроводы, транспортирующие газ на объект, делают наземными или подземными.

Наземные трубопроводы более популярный вариант, так как их легче осматривать и обслуживать. В случае утечек газа такие трубопроводы не так опасны. Также они не подвержены постоянному процессу коррозии.

Их устанавливают на опоры или проводят вдоль огнестойких наружных стен и сооружений. Высота прокладки регламентируется нормативными документами. На протяжении трубы ставятся несколько кранов или задвижек с линзовым компенсатором: один за территорией промышленного здания и несколько, в зависимости от потребностей предприятия, непосредственно на территории объекта.

На крупных заводах каждый межцеховой газопровод имеет свою отдельно разработанную схему, которая составляется в зависимости от уровня газопотребления. Схемы межцеховых газопроводов по большому счету отличаются количеством, месторасположением и типом газорегуляторных пунктов.

На мелких фабриках, питающихся от закольцованной распределительной сети с низким уровнем давления, обычно не ставят газорегуляторные пункты, однако требуется монтаж пункта замера расхода газа.

Если уровень давления выше необходимого, то на территории промышленного объекта устанавливается центральный газораспределительный пункт. Устройство снижает давление до необходимого на предприятии уровня. При необходимости в каком-то цеху обеспечения иного значения давления, в нем устанавливают газораспределительную установку, с помощью которой можно регулировать показатели давления.

Если в каждом цеху на предприятии нужен индивидуальный уровень давления, то предусматривается возможность провести газопровод в каждый отдельный цех. Для этого предварительно должна быть установлена газораспределительная установка.

Расход газа на различных предприятиях неравномерен и зависит от многих факторов. Обычно усиленное потребление ресурса происходит в дневное время суток, когда осуществляются основные технологические процессы на заводах и фабриках.

В будние дни на большинстве промпредприятий расход газа больше, чем в выходные. Однако некоторые фабрики работают без технологических простоев.

Для расчета потребления газа важно учитывать сезонность. Зимой в холодных регионах расход ресурса в несколько раз выше, чем летом. Из-за неравномерности газопотребления возникает ряд проблем.

В летний период отдаленные газопроводы работают не на полную мощность, а в зимний возникает необходимость в сокращении или полном прекращении подачи газа к отдельным участкам.

В устройстве автономных сетей газоснабжения для предприятий, расположенных в недоступной для прокладки газопровода местности, используют специальные емкости — газгольдеры, предназначенные для промышленных объектов. Этот вариант применяется также, если организация стандартного газопровода нерентабельна.

Для того чтобы полностью использовать ресурс в летний период устанавливаются буферные потребители, которые могут работать от нескольких видов топлива. Они рассчитаны на быстрый переход агрегата с потребления одного ресурса на другой. Если предприниматель задается вопросом, как газифицировать свое предприятие, одним из возможных решений оказывается присоединение к централизованному газоснабжению. Однако законодательство также предусматривает возможность использования автономных источников газа.

К преимуществам автономной газификации относят снижение уровня газопотребления из общей сети. Затраты на устройство автономного газохранилища, так же как и стоимость установки газгольдера на загородном участке, значительно ниже расходов на прокладку труб и подключение к централизованной магистрали.

Такие системы применяют в следующих целях: обеспечение когенерационных установок необходимым топливом для эффективной выработки электрической и тепловой энергии; подача топлива к газовым инфракрасным обогревателям; обеспечение непрерывной работы газогенераторов; обеспечение необходимым ресурсом котельных, работающих на газу.

На промышленных предприятиях газ может использоваться в качестве основного энергоносителя или как ресурс для обеспечения работы резервной схемы энергообеспечения. Во втором случае приобретаются газгольдеры, которые следует устанавливать строго в соответствии с нормами ГОСТ и СП.

Корпуса газгольдеров покрываются защитным слоем, который предотвращает процессы электрохимической коррозии.

Среди необходимого оборудования для проведения автономной газовой системы на объекте выделяют: жидкостные или электрические испарители, которые дополнительно комплектуют регуляторной группой. Они повышают проектную производительность; смесители, устанавливаемые на трубопроводы предприятий, подключенных к центральной магистрали;

узел слива, позволяющий удалять конденсат; газопроводы для различных фаз газовых смесей; конденсатосборники, собирающие и отводящие конденсат из трубопровода к испарителям или устройствам его утилизации;

Резервуарные установки имеют следующую рабочую схему:

- наполнение жидким газом;

-хранение жидкого топлива под давлением в резервуаре;

-подача жидкой фазы в испаритель;

-преобразование жидкой фазы в паровую;

-подача паровой фазы к оборудованию и горелкам.

Подача газа к испарителю производится с помощью насосов. Резервуарный комплекс в обязательном порядке должен быть оснащен автоматической системой контроля.

Порядок осуществления газификации промышленного предприятия не зависит от того используется ли газ в качестве основного энергоносителя или в качестве топлива для резервного энергообеспечения. Для газификации организации необходимо провести ряд последовательных мероприятий.

Еще на этапе проектирования уточняется и конкретизируется понятие «газификация предприятия». Таким образом в документации указывают последовательно газифицируемые: оборудование, коммуникационные системы, цех и предприятие.

В первую очередь следует подать заявку в проектный институт. Там проводятся теплотехнические расчеты и определяется потребность газифицируемого объекта в топливе в зависимости от технологических условий на предприятии.

Следующий шаг — это отправление письма в газораспределительную организацию региона. Оно должно содержать просьбу выдачи справки, подтверждающей наличие технической возможности подсоединения промышленного объекта к региональным газовым сетям.

К перечисленному набору бумаг следует приложить ситуационный план и теплотехнический расчет, проведенный в проектном институте.

В региональной газораспределительной организации также получают справку о технической возможности подключить предприятие к газораспределительным сетям.

Чтобы получить технические условия на газификацию в проектно-техническом отделе проектной организации, разрабатывающей проект и смету, необходимо получить разрешение на использование в качестве топлива природного газа.

Также подписывается трехсторонний договор между поставщиком газа, потребителем и газораспределительной организацией. После получения всех документов и разрешений производится установка и монтаж всех систем и оборудования и осуществляется непосредственно пуск газа.

Практическое задание: используя программу AutoCAD, разработать схему установки газопотребляющего оборудования на промышленном объекте.

Рисунок 5 – Схема установки газоиспользующего оборудования на объекте

Критерии оценки:

- проявление высокого уровня самостоятельности при выполнении заданий;

- соблюдение необходимой последовательности действий при выполнении задания;

- записи (рисунки, схемы) выполнены аккуратно, в полном объеме, без ошибок;

- умение работать с научной (нормативной, технической) литературой, выделять главную мысль.

Контрольные вопросы:

1. Рабочая схема резервуарной установки.

2. Преимущества автономной газификации.

3. Обвязочные газопроводы устройств, потребляющих газ.

Критерии оценки:

- проявление высокого уровня самостоятельности при выполнении заданий;

- соблюдение необходимой последовательности действий при выполнении задания;

- таблица выполнена в соответствии с требованиями;

- содержание таблицы соответствует теме, в таблице заполнены все столбцы и строки.

Рекомендуемая литература:

-

Фокин, С. В., Шпортько, О. Н. Системы газоснабжения: устройство, монтаж и эксплуатация : Учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. – Москва: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 288 с. ISBN: 978-5-406-02620- Текст : электронный //Информационный портал Электронно-библиотечная система Znanium.com (Режим доступа): URL: http://znanium.com/ (дата обращения 01.06.2019).

-

Карякин, Е.А. Промышленное газовое оборудование : справочник. /Е. А. Карякин - Москва: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 288 с. - Текст : электронный Информационный портал (Режим доступа): URL: http://gazovik-gas.ru/directory/spravochnik 6 (дата обращения 01.06.2019).

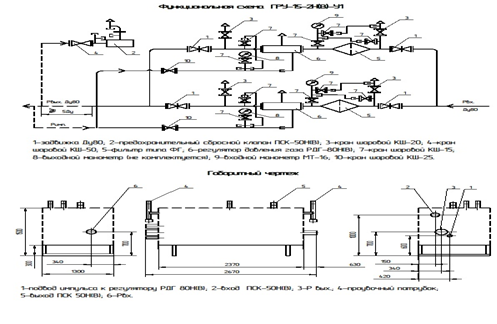

Практическое занятие № 7.

Построение плана установки, вида спереди и схемы

пункта редуцирования газа.

Цель практического занятия: сформировать навыки по разработке плана установки, вида спереди и схемы пункта редуцирования газа.

Основные теоретические положения

Газорегуляторные пункты длительное время строились по одной схеме, которая была закреплена в действовавших ранее строительных нормах и правилах и правилах безопасности. В настоящее время большая часть существующих ПРГ имеет определенный состав оборудования, установленного в заданном порядке.

Байпас служит для обеспечения непрерывной подачи газа потребителям при ремонтах. В соответствии с Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления в настоящее время в ПРГ не допускается проектирование обводных газопроводов с запорной арматурой. При новом строительстве или изготовлении пунктов редуцирования газа вместо байпаса может устраиваться резервная линия редуцирования.

На линии редуцирования ПРГ по ходу газа устанавливается следующая трубопроводная арматура и оборудование:

- входная задвижка;

- фильтр;

- защитная арматура: предохранительный запорный клапан (ПЗК);

- редукционная арматура: регулятор давления газа;

- выходная задвижка;

- предохранительная арматура: предохранительный сбросной клапан (ПСК).

Фильтр, ПЗК, регулятор, ПСК являются основным оборудованием ПРГ. В настоящее время изготавливаются комбинированные регуляторы, в которых в одном изделии скомпонованы регулятор и ПЗК, а также могут быть ПСК и фильтр. Отечественная промышленность выпускает большую номенклатуру комбинированных регуляторов с различной пропускной способностью: РДНК-400, РДСК-50, РДНК-32, РДУ-32, РДГК-10, РДГ и др. Широкое применение находят комбинированные регуляторы иностранного производства фирм Tartarini, Fiorentini, Madas и др.

Газопроводы ПРГ монтируются из металлических труб и окрашиваются в желтый цвет. Соединения труб должны быть неразъемными, на сварке. Разъемные соединения разрешаются для присоединения технических устройств, контрольно-измерительных приборов и датчиков, а также на импульсных трубопроводах.

Основное оборудование и арматура пункта редуцирования газа объединены в технологическое устройство газопроводами обвязки. По газопроводам линии редуцирования проходит поток газа в режиме автоматического поддержания выходного давления. Байпас служит для подачи газа потребителям в обход основной линии. Газ по байпасу разрешается подавать только во время ремонта оборудования. На байпасе последовательно устанавливают две задвижки (крана), между которыми устанавливают манометр и устраивают продувочную свечу. Во вновь строящихся ГРП или изготавливаемых на заводах ГРПШ, ГРПБ, ГРУ не допускается применение запорной арматуры в качестве устройств для снижения давления газа.

Для обеспечения работы основного оборудования в ПРГ имеются:

- импульсные газопроводы;

- контрольно-измерительные приборы;

- запорная арматура;

- продувочные и сбросные газопроводы (свечи).

Импульсные газопроводы служат для подачи импульса давления газа к регулятору и предохранительно-запорному клапану, а также к контрольно-измерительным приборам и датчикам систем телеметрии. Их делают из стальных либо медных труб с небольшим условным проходом. Манометры служат для измерения избыточного давления, их устанавливают:

- для измерения входного и выходного давления ПРГ;

- для измерения перепада давления на фильтре, где также могут использоваться дифференциальные манометры;

- между запорной арматурой на байпасе.

Запорную арматуру, чаще всего краны, устанавливают на продувочных свечах, на импульсных газопроводах, перед ИСК. Перед манометрами устанавливают различные типы контрольной арматуры (трехходовые краны, блоки клапанные и др.), обеспечивающей возможность проверки исправности манометров на месте.

Продувочные газопроводы устраивают:

- после входного отключающего устройства;

- между отключающими устройствами на байпасе;

- на участках с оборудованием, отключаемым для ремонта.

Сбросной газопровод присоединяется к выходному патрубку предохранительной арматуры (ПСК). Он служит для отвода газа от ПСК при его открытии («срабатывании»). Диаметр сбросной свечи должен быть не менее диаметра выходного патрубка ПСК.

Продувочные и сбросные свечи должны иметь условный проход не менее 20 мм. На конце трубы должен быть оголовок, защищающий от попадания осадков. Допускается объединение свеч одинакового давления.

Высота установки свечи от земли должна быть не менее 4 м, от карниза здания - не менее 1 м.

В зарубежной практике в ПРГ используется схема с основным регулятором и дублирующим регулятором-монитором, которые устанавливаются последовательно. В случае выхода из строя основного регулятора в работу вступает регулятор-монитор, поэтому газоснабжение потребителей не прекращается.

Проектирование и выбор ПРГ следует проводить на основе разработанных схем газоснабжения. Отступления допускаются при соответствующем обосновании.

Проектные решения должны быть направлены на обеспечение бесперебойного и безопасного газоснабжения потребителей. Запорная арматура, размещенная на площадке, должна оснащаться устройствами, предотвращающими несанкционированный доступ и снижающими риск повреждения от случайного воздействия транспортных средств. Размещение линий редуцирования и вспомогательного оборудования должно обеспечивать их удобное обслуживание и ремонт.

Использование запорной арматуры на обводных газопроводах для редуцирования газа не допускается.

Установка показывающих и регистрирующих приборов для измерения давления и температуры газа должна соответствовать СП 62.13130.

Импульсные газопроводы регуляторов давления и защитных устройств должны присоединяться к газопроводу в местах, исключающих турбулентные воздействия.

Объединение импульсных газопроводов в один газопровод, а также соединение продувочных трубопроводов со сбросными газопроводами не допускается.

Продувочные трубопроводы и сбросные газопроводы должны иметь минимальное число поворотов и выводиться наружу. На концах продувочных трубопроводов и сбросных газопроводов должны быть предусмотрены устройства, исключающие попадание и скопление в них атмосферных осадков.

Газоиспользующую установку системы отопления ГРП или ГРПБ следует подключать: к выходному газопроводу, - если выходной газопровод закольцован с другими газопроводами; входному газопроводу, - если выходной газопровод тупиковый.

Подключение газоиспользующей установки к импульсным газопроводам не допускается. Присоединение газоиспользующей установки к газопроводам давлением более 0,005 МПа производится через отдельный узел редуцирования.

После первого и перед последним отключающими устройствами на линии редуцирования, при использовании бесфланцевой (приварной) запорной арматуры, рекомендуется устанавливать дополнительные фланцевые соединения по ГОСТ 12815 с целью обеспечения возможности установки заглушек для отключения линии редуцирования на период консервации и ремонта технических устройств. Поток газа в выходных трубопроводах не должен вызывать вибрацию и шум, уровень которых превышает предельно допустимое значение.

Уровень звукового давления, оцененный по амплитуде в соответствии с ГОСТ 12.1.003, должен определяться на начальном этапе проектирования и не превышать 70 дБ на границе со зданиями и действующими предприятиями.

Технические устройства и газопроводы ПРГ должны быть защищены от коррозии. Внутренние газопроводы ПРГ должны быть изолированы от входного и выходного газопроводов посредством электроизолирующих соединений, если на подземных газопроводах применена катодная поляризация. Изолируемые газопроводы в этом случае должны соединяться регулируемыми перемычками. Технические устройства и газопроводы ПРГ должны быть заземлены. ПРГ производительностью более 100000 мЗ /ч следует оборудовать устройствами обнаружения несанкционированного проникновения на его территорию.

Для ПРГ производительностью более 500000 м3 /ч рекомендуется предусматривать помещение для круглосуточного дежурства персонала. Помещения ГРП и ГРПБ должны оснащаться системами пожарной сигнализации в соответствии с СП 5.13130. Технологическая схема ПРГ должна включать в себя систему редуцирования давления газа и систему защиты от повышенного давления.