Экспериментальное изучение самооценки учащихся с разной успеваемостью на уроках иностранного языка

Методы изучения самооценки учащихся и обсуждение результатов исследования.

Как правило, самооценка школьника во многом зависит от оценок учителя. Она конкретна, ситуативна и обнаруживает тенденцию к переоценке достигнутых результатов и возможностей.

В младшем возрасте идет интенсивный процесс формирования учебной деятельности как ведущей. Ее организация, обеспечивающая овладение обобщенными способами действий, несет в себе большие возможности для развития таких оснований самооценки, как ориентация на предмет деятельности и способы ее преобразования. Сформированная ориентация на способы действия создает новый уровень отношения учащегося к самому себе как субъекту деятельности, способствует становлению самооценки как достаточно надежного механизма саморегуляции. Учащимся, ориентирующимся на способ действия, присущи исследовательский тип самооценки, осторожность, рефлексивность в оценке своих возможностей.

Дети, которые испытывают значительные затруднения в усвоении программного материала, получают чаще всего отрицательные оценки. Слабоуспевающим школьник становится на каком-то этапе учения, когда обнаруживается определенное расхождение между тем, что от него требуют, и тем, что он в состоянии выполнить. Большинство неуспевающих детей 5 классов переоценивают результаты своей учебной деятельности. К 7 классу уже выявляется значительный контингент отстающих детей с пониженной самооценкой, и нарастает из класса в класс тенденция неуспевающих учеников к недооценке своих и так весьма ограниченных успехов.

Уровень притязаний ребенка складывается под влиянием успехов и неуспехов в предшествующей деятельности. Тот, который часто терпит неудачу, ожидает и дальше неудачу, и наоборот, успех в предшествующей деятельности предрасполагает к ожиданию успеха в дальнейшем. Преобладание в учебной деятельности у слабоуспевающих детей неуспеха над успехом, постоянно подкрепляемое низкими оценками их работы учителем, неуклонно ведет к нарастанию у них неуверенности в себе и чувства неполноценности. Культивированию этой низкой самооценки у неуспевающих способствует также еще более низкие, чем оценки учителя, сооценки учеников по классу, которые переносят неуспехи отстающих детей в учении на все другие сферы деятельности и личности.

Призыв вовсе отказаться от оценок знаний слабых учащихся был бы неправомерен. Однако со всей настоятельностью встает задача – работать над более дифференцированными формами использования системы подкрепления. Система оценочных воздействий, которой в процессе учения систематически пользуется учитель, является гораздо более мощной и более тонкой, чем это обычно представляется.

Таким образом, учитель может и должен использовать различные методы повышения самооценки школьников. Далее мы рассмотрим, как же формируется самооценка школьников.

Основная цель данного этапа исследования заключается в изучении самооценки школьников с разной успеваемостью и влияния оценки учителя и сверстников на самооценку школьников.

Согласно цели исследования, были поставлены и решались следующие задачи:

изучение самооценки учащихся с разной успеваемостью;

изучение влияния оценки учителя и сверстников на самооценку школьника с разной успеваемостью;

разработка системы мероприятий, которая поможет повысить уровень самооценки школьников с разной успеваемостью в процессе учебной деятельности.

Для реализации целей и задач исследования нами использовались следующие методы:

констатирующий и формирующий эксперименты;

эмпирические методы: тест, беседа, наблюдение;

социометрическое исследование.

В качестве испытуемых были учащиеся 5 класса средней общеобразовательной школы №3 г. Ханты-Мансийска. Количество учащихся–15 человек. Исследование проводилось в конце II четверти.

Успеваемость детей различна: 46% детей успевают на «4 и 5», а остальные 54% – на «3».

С целью выявления уровня самооценки младших школьников было организовано тестирование, которое включило в себя два этапа.

Этап I.

Нужно было разделить лист бумаги на четыре равные части и обозначить каждую часть римскими цифрами I, II, III, IV.

Были даны четыре набора слов, характеризующих положительные качества людей. Нужно было в каждом наборе качеств выделить те, которые более значимы и ценны для учащихся лично, которым они отдают предпочтение перед другими. Какие это качества и сколько их - каждый решал сам.

Испытуемые должны были внимательно прочитать слова первого набора качеств. Выписать в столбик наиболее ценные для них качества вместе с их номерами, стоящими слева. Затем приступить ко второму набору качеств – и так до самого конца. В итоге они должны были получить четыре набора слов идеальных качеств.

Этап II.

Учащимся нужно было внимательно рассмотреть качества личности в каждом наборе и найти среди них такие, которыми они обладают реально. Обвести цифры при них кружком.

Обработка результатов:

Подсчитать, сколько испытуемые нашли у себя реальных качеств (Р).

Подсчитать количество идеальных качеств (И), выписанных ими, а затем вычислить их процентное отношение по формуле: П = Р 100%;

Результаты сопоставить с оценочной шкалой.

Таблица 1 Психодиагностическая шкала |

| Уровни самооценки |

| низкий | ниже среднего | средний | высокий |

| Мальчики

Девочки | 11 – 34%

16 – 37% | 35 – 45%

38 – 46% | 46 – 54%

47 – 56% | 64 – 66%

66 – 68% |

В результате тестирования мы получили результаты, которые отражены в табл.

Таблица 2 Уровни самооценки | № | И.Ф. учащегося | Успеваемость учащегося | Процентное отношение | Уровень самооценки |

| 1 | Ксюша Б. | отличная | 41% | ниже среднего |

| 2 | Мария В. | отличная | 46% | ниже среднего |

| 3 | Артем К. | хорошая | 66% | высокий |

| 4 | Максим Ш. | хорошая | 64% | высокий |

| 5 | Катя К. | хорошая | 65% | высокий |

| 6 | Катя Г. | хорошая | 37% | низкий |

| 7 | Валера П. | хорошая | 63% | высокий |

| 8 | Наташа В. | удовлетворительная | 43% | ниже среднего |

| 9 | Антон П. | удовлетворительная | 54% | средний |

| 10 | Соня Н. | удовлетворительная | 67% | высокий |

| 11 | Яна М. | удовлетворительная | 56% | средний |

| 12 | Инна Щ. | удовлетворительная | 69% | высокий |

| 13 | Таня П. | удовлетворительная | 57% | средний |

| 14 | Алена В. | удовлетворительная | 34% | низкий |

| 15 | Таня А. | удовлетворительная | 70% | высокий |

В целом, можно констатировать, что 47% детей нашей выборки имеют высокую самооценку (из них два ребенка слабоуспевающих), 20% - имеют средний уровень самооценки, 20% - ниже среднего и 13% детей имеют низкий уровень самооценки.

На основании анализа полученных данных можно сделать вывод, что слабоуспевающие учащиеся (Соня Н., Инна Щ., Таня А.) переоценивают результаты своей деятельности, у них высокая самооценка. Но есть и такие слабоуспевающие учащиеся (Наташа В., Алена В.), которые, наоборот, недооценили результаты своей деятельности. Хорошо успевающие же учащиеся (Катя Г., Ксюша Б., Маша В.) тоже недооценили результаты своей учебной деятельности.

Из беседы с вышеназванными детьми выяснилось, что они не уверены в себе, не могут реализовать свои способности. Именно это и является причиной их низкой самооценки. Со слов Ксюши Б., папа постоянно ей внушает: “Ты – хвастунишка. Победа твоя не так велика, чтобы ей гордиться”. В данном случае папа поступает неверно. Как известно, самооценка складывается под влиянием окружающих и, став устойчивой, меняется с большим трудом. Изменить ее можно, изменив отношение окружающих (учителей, родителей, сверстников). Поэтому формирование адекватной самооценки во многом зависит от справедливости оценки всех значимых для ребенка людей. Особенно важно помочь ребенку повысить неадекватно заниженную самооценку, помочь поверить в себя, свои возможности, свою ценность.

С целью изучения влияния статуса ребенка в группе на самооценку школьника, который определяется, как известно, оценкой сверстников, мы организовали социометрическое исследование.

Метод социометрии – социально-психологический тест, применяемый для оценки межличностных отношений в малой группе. Совокупность межличностных отношений в группе составляет, по мнению Дж. Морено – автора социометрии, ту первичную социально- психологическую структуру, характеристики которой определяют ценностные ориентации группы и душевное состояние человека.

По данной методике учащимся предлагалось ответить на 3 вопроса, из школьной жизни:

С кем бы из класса ты хотел сидеть за одной партой? (назвать не более 3 имен).

С кем бы ты хотел вместе выполнять домашнее задание? (назвать не более 3 имен).

Если бы учитель поручил вам нарисовать стенгазету, кого бы ты выбрал? (назвать не более 3 имен).

Данная методика, как уже отмечалось выше, позволит выявить особенности межличностных взаимоотношений, положение ребенка в классе, определить коэффициент сплоченности класса – все эти параметры определяются взаимооценкой (см. Приложение 2).

Результаты социометрического исследования показали, что в классе сформировались достаточно устойчивые отношения между детьми. Число взаимовыборов (61%) говорит о том, что дети уже определились в выборе друзей и дружеских связях.

В классе нет яркого лидера, признанного всеми, но лидерские позиции занимают 26% детей (из них все девочки). Большинство детей – предпочитаемые, но также зафиксирован небольшой контингент пренебрегаемых (13%) и изолированных (6%).

Внутри класса имеются группировки по 2-4 человека. Взаимоотношения между группировками доброжелательные.

Сопоставление данных социометрии и ранее выявленных самооценок детей показало, что при заниженной самооценке Алена В. занимает позицию лидера, при средней – Наташа В. занимает тоже позицию лидера; Катя Г. при заниженной самооценке является изолированной. Заниженная самооценка девочек, прежде всего, связана с неуспехами в учебной деятельности, хотя они занимают высокий статус в группе одноклассников. В ходе беседы с детьми выяснилось следующее:

«Я считаю, что учеба не должна влиять на нашу дружбу. Я всегда стараюсь помочь Алене В. учебе: помогаю делать домашнее задание, иногда даю что-нибудь списать. Алена В. очень хороший друг, на нее всегда можно положиться. Мне не важно, как она учиться, а важно то, какая она хорошая подруга» (Катя К.).

Что касается остальных, то самооценка школьников и их статусное положение (оценка сверстниками) совпадают (81%).

Делая вывод, можно сказать, что класс находится примерно на 2-ой стадии развития коллектива (номинальная группа). Здесь существует совместная деятельность – учеба. Цели совместной деятельности, ее содержание, мотивы привносятся из вне. Межличностные отношения возникают либо на какой-то деловой основе, либо на основе личных симпатий и антипатий. Коллектив учащихся не отличается высокой сплоченностью (коэффициент сплоченности– 61), ценностно-ориентационным единством. В классе присутствуют изолированные дети, на которых данный коллектив положительно не влияет. В силу своего низкого статуса в группе они замкнуты в себе, отличаются робостью, застенчивостью, низкой самооценкой.

Чтобы помочь успевающим и слабоуспевающим детям с заниженной самооценкой повысить ее до оптимального уровня, а также помочь изолированным учащимся занять достойное место среди своих сверстников в групп, нами была разработана и реализована система мероприятий, направленная на повышение самооценки, а также одновременное изучение влияния оценки учителя и сверстников на самооценку школьников. Формирующий эксперимент проводился на занятиях английского языка в течение всей III четверти. Программа эксперимента была построена на технологии разноуровневого обучения. В чем же суть этой технологии?

Часто в школах создаются так называемые «продвинутые» классы или, что более характерно, классы коррекции, куда попадают либо «отличники» и «хорошисты», либо отстающие ученики. Сейчас же создаются разноуровневые группы обучения, которые комплектуются с учетом желаний детей.

Как правило, в процессе учебной деятельности у детей начинают проявляться выраженные способности к отдельным предметам и их интересы при этом совпадают с желанием развивать именно эти способности. Нам представляется целесообразным предоставлять им такую возможность. Речь идет о том, что на уроке создаются группы разного уровня «А», «В», «С» («А»- слабый уровень, «В»- средний уровень, «С»- сильный уровень). Причем, как мы отметили выше, разбиваются дети по группам по собственному желанию. Необязательно, чтобы количество учащихся в группах было равным. Таким образом, если ученик считает, что он справиться с заданиями повышенной трудности, он может попасть в группу «С», и, наоборот, если он думает, что не сможет справиться со сложными заданиями, то идет в группу либо «В», либо «А». На протяжении всего обучения в любой момент, если учащийся покажет более высокие результаты и выразит желание перейти в другую группу более высокого уровня, ему будет предоставлена такая возможность. В чем же преимущества разноуровневого обучения?

Во-первых, учащийся самостоятельно выбирает группу по своим силам.

Во- вторых, ситуация выбора группы формирует самооценку учащихся. Например, если ученик справляется с легкими заданиями, то он стремится испытать свои силы в более сильной группе. Благодаря чему у него повышается мотивация учения, а следовательно и самооценка. И, наоборот, если сильный учащийся не справляется с заданиями повышенной трудности, то он может перейти в группу, где задания не так трудны. Поэтому основная наша задача состояла в том, чтобы помочь учащимся выбрать группу по своим силам и при этом поддержать у школьника уверенность в себе.

В-третьих, одна их основных задач педагога – воспитание у детей чувства коллективизма, взаимопомощи друг другу. Групповая учебная работа, как известно, способствует и сплочению коллектива.

Важен еще один фактор – оценка знаний. Оценочная деятельность учителя обычно осуществляется в форме отметки в журнале и в вербальной форме. Между ними имеется существенное различие. Оценка, которую учитель ставит в журнал, является официальной, выставляемой на основе специально разработанных критериев. Вербальные оценки не контролируются строгими показателями, но они должны способствовать развитию учащихся.

Самооценка школьника в основном ориентирована на оценки, выставляемые в журнал. Большинство учителей считают, что ученики всегда согласны с их оценками, поэтому учителя не анализируют свои оценочные суждения и не пытаются искать причин педагогических неудач в этом направлении.

Между тем, предоставляя ученику возможность отстаивать свое мнение и тактично направляя рассуждения ребенка, учитель тем самым помогает формировать собственную оценочную деятельность, развивать умение анализировать оценочные суждения учителя и тем самым формировать адекватную самооценку.

При проведении эксперимента детей привлекали к взаимооценке (при устных ответах) и взаимному рецензированию (при письменных заданиях), а также к самооценке. Каждая группа выбирала ученика, основная роль которого заключалась в выставлении оценок за каждое задание, затем эти оценки суммировались, и учитель выставлял одну общую оценку.

Приведем несколько примеров таких взаимооценок и рецензий.

«Я считаю, что Ксюша Б. ответила на «пять» потому что она не допустила ни одной ошибки при чтении этого текста. У неё очень хорошее произношение».

«Я считаю, что Таня А. написала на «три», потому что она допустила две ошибки. Она написала: «She like go shopping very much»,а надо писать: «She likes to go shopping very much». И еще она немного нагрязнила».

На протяжении всех уроков нам важно было посмотреть, как же изменится самооценка школьников при такой форме работы, а также понаблюдать, как влияет оценка учителя и сверстников на самооценку детей.

Для большей наглядности приведем пример плана-конспекта урока по теме «Do you like to go shopping?», разработанный на основе данной программы (см. Приложение 3).

В процессе эксперимента детям задавали вопрос: «Нравиться ли вам такая форма работы?» Ответы детей были следующими.

«Мне очень нравится. Раньше я не любил ходить на английский язык, потому что ничего не понимал и постоянно завидовал отличникам, они всегда получали «пять», а я или «два», или «три». Сейчас все изменилось: я стал получать «четыре», а иногда и «пять», ну бывают и «тройки», но я все равно рад. Теперь я не хуже «отличников» наших. Теперь английский – мой любимый предмет, я стал чуть ли не «отличником» (Антон П. из группы «А»- слабый уровень).

«Я выбрала группу, где очень трудные задания, но я с ними справляюсь и не собираюсь переходить в другую группу. Мне и здесь нравится. У меня одни «пятерки», и я очень довольна» (Катя К. из группы «С»- сильный уровень).

« Хотя я и учусь на «пятерки», я выбрала группу с легкими заданиями, потому что знаю, что всегда получу «пять». Пока не хочу переходить в другую группу, боюсь, что не справлюсь. Дальше видно будет» (Ксюша Б. из группы «А»- слабый уровень).

На промежуточном этапе формирующего эксперимента с целью выявления уровня самооценки мы использовали методику Дембо - Рубинштейна.

Описание задания:

Каждому школьнику предлагался бланк методики, содержащий инструкцию и задание.

Данная методика проводилась фронтально – с целым классом, но она может проводиться и индивидуально с каждым ребенком. Экспериментатор (учитель) не должен был отвечать ни на какие вопросы учащихся. Заполнение бланка длилось 10-12 минут.

Учителю важно было наблюдать, как школьники выполняют задание: сильное возбуждение, демонстративные высказывания о том, что работа «глупая», «я это не обязан делать», отказ выполнять задание, стремление задать экспериментатору дополнительные вопросы, привлечь внимание к своей работе, очень быстрое или медленное выполнение задания (с разницей не менее 5 минут) – все это послужило дополнительной информацией при интерпретации результатов.

Обработка результатов:

Размеры каждой шкалы равны 100 мм, в соответствии с этим ответы испытуемых получали количественную характеристику, для удобства выражаемую в процентах (например, 54 мм – 54 %).

Обработка включала следующие этапы:

По каждой из восьми шкал определялись: а) уровень притязания в отношении данного качества – по расстоянию в миллиметрах от нижней точки шкалы («0») до знака «x»; б) высота самооценки – от знака «0» до знака «-»; в) величина расхождения между уровнем притязаний и самооценкой. В тех случаях, когда уровень притязаний ниже самооценки, результат выражается отрицательным числом. Записывается значение каждого из трех показателей (уровень притязаний, самооценка и величина расхождения между ними) в процентах по каждой шкале.

Определялась средняя мера каждого из показателей.

Результаты сопоставлялись с таблицей.

Таблица 3

|

Параметр | Количественная характеристика, % Норма низкий средний высокий очень высокий |

| Уровень притязаний | менее 60 60-74 75-89 90-100 |

| Уровень самооценки | менее 45 45-59 60-74 75-100 |

Таблица 4

| Параметр | Количественная характеристика, % слабая умеренная сильная |

| Степень расхождения между уровнем притязаний и уровнем самооценки | 0-7 8-22 более 22 |

Результаты диагностического обследования детей по методике Дембо-Рубинштейна представлены в табл. 5.

Таблица 5

Степень расхождения между уровнем самооценки и уровнем притязаний

| № | Ф.И. | Уровень притязаний | Уровень самооценки | Степень расхождения |

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. | Ксюша Б. Маша В. Артем К. Максим Ш. Катя К. Катя Г. Валера П. Наташа В. Антон П. Соня Н. Яна М. Инна Щ. Таня П. Алена В. Таня А. | 62 % 73% 88% 88% 73% 55% 76% 66% 60% 71% 67% 56% 61% 80% 46% | 59% 72% 75% 76% 69% 55% 74% 59% 55% 61% 62% 52% 60% 73% 60% | 3% 1% 13% 12% 4% 0% 2% 7% 5% 10% 5% 4% 1% 7% 14% |

Норму, реалистический уровень притязаний характеризует результат от 60 до 89% («средние» и «высокие» притязания). При этом наиболее оптимальным является сравнительно высокий уровень притязаний от 75-89%, который свидетельствует о том, что школьник оптимистично оценивает свои возможности (Алена В., Артем К., Максим Ш., Валера П.), что является важным фактором личностного образования. Очень высокого уровня притязаний не наблюдалось ни у одного из учащихся: это свидетельствует о том, что большинство детей умеют ставить перед собой реалистичные цели. Естественно, чем ниже уровень притязаний, тем более данный показатель свидетельствует о неблагополучии. Такими учащимися в классе являются: Таня А., Катя Г., Инна Щ., их результаты свидетельствуют о заниженном уровне притязаний, т.е. учащимся трудно определиться в чем-либо, не всегда могут поставить перед собой какие-то цели. Этим детям нужна помощь школьного психолога.

Количество % от 75-100 и выше предполагаемого максимума (свидетельствует о завышенной самооценке (переоценке себя)) указывает на определенные отклонения в формировании личности (Артем К., Максим Ш.,). Их завышенная самооценка может свидетельствовать о личной незрелости, неумении правильно оценить результаты своей деятельности, сравнивать себя с другими. Кроме того, она может указывать на существенные искажения в формировании личности – «закрытость для опыта», нечувствительность к своим ошибкам, замечаниям и оценкам окружающих. Но ни в коем случае нельзя в таких случаях понижать самооценку детей, т.к. они еще маленькие и не всегда могут оценивать себя правильно, но это обязательно придет со временем, когда дети повзрослеют и начнут оценивать себя иначе.

Количество % ниже 45 указывает на заниженную самооценку (недооценку себя) и свидетельствует о крайнем неблагополучии в развитии личности. Обычно школьников с такой самооценкой мало и все они заслуживают пристального внимания со стороны школьного психолога, а также учителя. Как показывают исследования, за низкой самооценкой могут скрываться два совершенно разных психологических явления: подлинная неуверенность в себе как ни к чему не способному, неумелому, никому не нужному, и «защитная», когда декларирование (в том числе и самому себе) собственного неумения, отсутствия способностей, того, что «все равно ничего не выйдет», позволяет не прилагать никаких усилий, или, по меткому выражению В.Н. Мясникова, подменить деятельность отношением к ней. Очень радует, что таких детей в классе нет (с низкой самооценкой) – это еще раз свидетельствует о том, что наша программа по повышению уровня самооценки детей в процессе учебной деятельности дала неплохие результаты. На это указывают результаты, приведенные в табл. 6.

Таблица 6

Сравнительный анализ изучения самооценки школьников

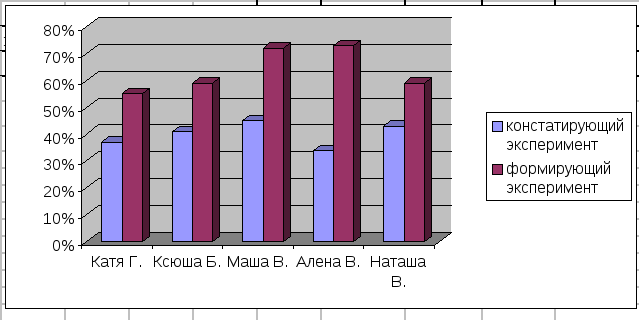

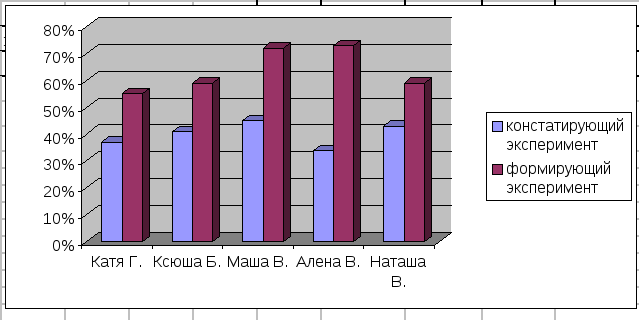

| № | Ф.И. | Констатирующий эксперимент | Формирующий эксперимент |

| 1. 2. 3. 4. 5. | Катя Г. Ксюша Б. Маша В. Алена В. Наташа В. | 37%- низкая 41%- ниже среднего 45%- ниже среднего 34%- низкая 43%- ниже среднего | 55%- средняя 59%- средняя 72%- высокая 73%- высокая 59%- средняя |

Для большей наглядности результаты исследования представлены на диаграмме (см. рис. 1).

Рис. 1. Изменение уровня самооценки

Как видим из материалов табл. 6 и рис. 2., в ходе разноуровневого обучения у всех детей самооценка с низким и с уровнем ниже среднего повысилась до среднего и высокого уровня. Так, например, у Кати Г. низкий уровень самооценки повысился до среднего, у Маши В. – с уровня ниже среднего до высокого, очень большое расхождение между уровнем самооценки показала Алёна В. – низкий уровень самооценки повысился до высокого. В дальнейшем их самооценка стабилизируется и достигнет оптимального уровня.

Таким образом, на основании анализа полученных данных можно сделать вывод, что наша программа по повышению самооценки учащихся с разной успеваемостью дала неплохие результаты: у детей повысилась самооценка.

Вместе с тем, выяснилось, что собственная работа рецензента не удовлетворяла тем требованиям, которые он предъявлял к работе товарища. Чтобы довести до осознания детей данное противоречие, каждому ученику после оценки им работы другого возвращалась его собственная работа для повторного её рассмотрения.

Приведем несколько высказываний детей, которые свидетельствуют об изменении их самооценки.

«Я прочитала свою работу и увидела, что написала не так хорошо, как думала. У меня есть исправления. Я нашла еще одну ошибку. Написала «shopin», а надо «shopping». Я заслужила отметку не «пять», как я раньше думала, а «четверку» (Катя К.).

«После того, как я прочитал работу Антона П., я прочитал свою. Я тоже неправильно написал. Я нашел у себя тоже две ошибки, мне надо поставить тоже «четверку», а не «пять» (Валера П.).

Из приведенных саморецензий видно, что после оценки работы другого при повторном рассмотрении своих работ учащиеся существенно изменили отношение к результату собственной деятельности.

Каждый ученик с учетом сделанных другими замечаний по его работе и недостатков, которые он сам обнаружил при повторном просмотре, писал каждый раз новый вариант работы, всегда гораздо лучший. Это подтверждает эффективность включения школьников не только на исполнение задания, но и его оценку. В ходе взаимного и совместного обсуждения результата решения задач вырабатывается такой важнейший способ отношения к своей деятельности, как критичность и требовательность к себе. Возникновение этого отношения знаменует новый уровень в развитии самооценки школьников.

Таким образом, самооценка и связанный с ней уровень притязаний, являясь личностными параметрами умственной деятельности, позволяют судить о том, как проходит процесс развития личности младшего школьника под влиянием учебной деятельности. Поэтому учителю и школьному психологу важно следить за формированием самооценки.

Как мы уже не раз отмечали, самооценка в младшем школьном возрасте формируется главным образом под влиянием оценок учителя. Особое значение дети придают своим интеллектуальным возможностям и тому, как они оцениваются другими. Детям важно, чтобы положительная характеристика была общепризнана.

Желательно, чтобы учитель и школьный психолог с помощью различных методик отслеживали уровень самооценки школьника каждые полгода, и в случае её неадекватности осуществляли соответствующую коррекционную работу. Итоги будут верными и объективными, если срезы самооценки делаются в различных условиях (успеха или неуспеха), различными методиками, с тем, чтобы сопоставить и обобщить результаты.

Таким образом, сложную задачу изучения вопроса о внедрении технологии разноуровневого обучения в процессе учебной деятельности как средства повышения уровня самооценки школьников с разной успеваемостью можно решить в несколько этапов, реально осуществляемых в ходе повседневного труда учителя. Сопоставление первоначальных данных с теми результатами, которые возникли в ходе воздействий на учащихся,

определяют эффективность внедрения новой технологии обучения на повышение самооценки учащихся с разной успеваемостью. На основе полученных сведений и выводов о результативности своей педагогической деятельности учитель ставит задачи дальнейшей учебно-воспитательной работы.