36

МОУ ДОД «Детская школа искусств № 8 г. Смоленска»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

ЭВОЛЮЦИЯ ВАРИАЦИОННОЙ ФОРМЫ, ВАРИАЦИОННАЯ ФОРМА В ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Составитель: Калашникова Ольга Владимировна

Смоленск – 2022

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

-

Эволюция вариационной формы

-

Вариационная форма в детской музыкальной школе, особенности исполнения вариационных циклов

Заключение

Список литературы

ВВЕДЕНИЕ

Уже в младших классах ДМШ и ДШИ ученик встречается с пьесами, написанными в простой и сложной трёхчастной форме. Педагогом ведётся работа над осознанием границ формы, отмечается отличие исполнения середины по сравнению с крайними частями. Реприза – это не простое повторение первой части, обращается внимание на новые в ней детали. Если же реприза совпадает по тексту с первой частью надо предложить такой вариант трактовки, который помог бы ощутить продолжение развития музыки.

Более серьёзные задачи ставят перед исполнителем сочинения крупной формы (сонатины, рондо, вариации, сонаты). Они сложны по своему строению, изобилуют сменами настроений, разнообразием тем и эпизодов, им свойственно большее разнообразие содержания, более протяжённое развитие музыкального материала. В связи с этим при их исполнении труднее добиться единства целостного и выявить характерные особенности отдельных образов и тем, чаще возникает потребность переключения с одной художественной задачи на другую, требует больший объём памяти и внимания.

Любое произведение крупной формы требует отчётливое представление о его структуре и единстве с конкретным содержанием. Воспринимая направление развития музыкального произведения важно почувствовать границы между основными разделами, научиться дослушивать исполняемый раздел, рельефно начинать следующий. Эта работа аналогична работе над фразировкой, но здесь она приобретает новое, масштабное значение, так как помогает подчеркнуть стройность, законченность целого.

Среди произведений крупной формы в педагогическом репертуаре видное место занимают вариационные циклы. Своеобразие их состоит в том, что они сочетают в себе элементы как крупной, так и малой формы, поэтому ученик, работая над ними, приобретает разнообразные исполнительские навыки. Подобно миниатюре каждая отдельная вариация требует лаконизма выражения, умения в немногом сказать многое. Вместе с тем при сочетании отдельных вариаций в единое целое учащиеся сталкиваются с только что указанными задачами, возникающими при исполнении крупной формы.

Слово вариации произошло от латинского (variatio), изменённое повторение преобразованной темы или тематического материала.

Это одна из древнейших музыкальных форм, основанная на разностороннем раскрытии основной мысли путём видоизменённых ею повторений. Под вариационным развитием понимается такое изменение первоначальной темы, которое относится к деталям и при котором она легко узнаётся как основа данного варьированного повторения. При этом обычно сохраняется основная структура темы. Варьированное развитие в чистом виде служит средством обогащения тематического материала.

Следует различать вариационность как принцип развития и вариации как форму. Вариационность как принцип развития встречается в любых жанрах и формах. В периоде – второе предложение может быть вариационным переизложением первого. В форме рондо – при повторении может варьироваться рефрен, в сонатной форме – в разработке применён принцип варьирования.

Вариация как форма произведения представляет собой систематическое проведение вариационного развития, основанное на определённом конструктивном принципе. Сначала излагается тема, затем одна за другой следуют вариации на тему: А (Т), А1, А2, А3, А4 и так далее. Таким образом, вариации являются циклической формой, которая состоит из ряда отдельных, обычно завершённых пьес.

После нескольких вариаций может появиться кода – или в виде отдельного самостоятельного построения, или как расширенное заключение последней вариации.

Тема вариаций излагается в простой завершённой форме. Такая же завершённая форма сохраняется и в каждой из вариаций. Очень часто темой вариаций служит отрывок из какого-нибудь популярного произведения другого композитора, народная песня или танец. Для темы характерна простота, запоминаемость, несложность мелодии, гармонического языка и фактуры. Именно эти качества дают возможность в дальнейшем развивать тему путём усложнения и детализации. В то же время она должна быть настолько индивидуально очерчена, чтобы её отдельные обороты легко узнавались в вариациях. Такая индивидуальность может быть выражена в специфическом мелодическим обороте, характерной гармонической последовательности и так далее.

Приёмы варьирования преобразуют темы весьма разнообразно. Варьированию может подвергнуться сама мелодия или её сопровождение, или то и другое вместе. Возможно изменение фактуры, ритма, метра, гармонической последовательности, лада, тональности, даже структуры темы. Количество вариаций бывает неодинаковым, иногда очень большим.

Становление вариационной формы произошло не сразу, дальнейшее развитие формы неразрывно связано с общим прогрессом в музыкальной культуре. И для того, чтобы проследить эволюцию вариационной формы, надо вернуться к истокам её возникновения.

Далее рассмотрим эту задачу подробно.

1. ЭВОЛЮЦИЯ ВАРИАЦИОННОЙ ФОРМЫ

В истории классической музыки роль вариационных циклов исключительно велика. Вариационное развитие обнаружилось уже в старейших записях бытовой лютневой музыки в конце XV века. Начиная с XVII века – времени широкого развития инструментальных жанров классической музыки – вариации становятся одной из ведущих музыкальных форм. Наиболее ранняя музыкальная форма – полифонические вариации на остинатный бас (basso ostinato). Их появление относится к XVI веку, а в XVII и XVIII веках они получили особенно широкое распространение и достигли своего расцвета. В произведениях, построенных на непрерывном возвращении неизменной басовой темы, вариационное развитие протекает за счет сопровождающих (контрапунктирующих) верхних голосов.

Указанный темп вариаций был настолько тесно связан с определёнными танцевальными жанрами того времени чаконой и пассакалией, что впоследствии сами названия «чакона» и «пассакалия» постепенно утратив обязательную принадлежность к танцу, стали обозначать данную форму вариаций. Различие между чаконой и пассакалией до сих пор не установлено, но имеются предположения, что оно сводилось к следующему: для пассакалии более типичным было начало с третей доли и одноголосное изложение темы.

Термин basso ostinato означает непрерывное повторение одного и того же мелодического оборота в нижнем голосе. Этот мелодический оборот и служит темой вариаций. Тема остинатных вариаций обычно короткая, простая, в более развитых формах (у И.С. Баха) с обрисовкой основных функций на кадансе. Для неё характерно тяжеловесное, величавое, медленное движение, преимущественно трёхдольный размер. Основу лаконичных, но чрезвычайно выразительных и рельефных басовых тем нередко составляют своеобразные «мотивы шагов». Одним из излюбленных приёмов строения остинатной темы является нисходящее хроматическое движение. Первоначальное изложение темы обычно бывает одноголосным, но и возможен гармонический склад, в котором тема служит басовым голосом.

Вариации бывают орнаментальными и характерными. При вариационном развитии орнаментального типа (исторически выработавшегося ранее) очертания темы, её мелодический контур, гармонический «костяк» остаётся по существу неизменным. Варьируются преимущественно отдельные мелодические обороты, попевки, ритм, фактура, сопровождение. И в народном искусстве, и в классической музыке орнаментальные вариации представляют собой метод развития художественного образа, не меняющегося в своей основе. Именно орнаментальное варьирование, при котором тема насыщена украшениями, мелодической орнаментикой, виртуозными пассажами, подчас преобразуется ритмически. Орнаментальное варьирование предоставляет богатую возможность показа технически виртуозных качеств различных инструментов. Весьма характерны в этом отношении вариационные циклы Г. Генделя, В. Моцарта, И. Хандошкина.

Иначе протекает развитие музыкального образа в характерных вариациях. Преобразование темы идёт здесь не по линии орнаментального усложнения, но через ряд вариантных «перевоплощений» основной музыкальной мысли. Создателем этих вариаций был Л. Бетховен. Его тридцать три «Вариации на тему вальса Диабелли» представляют собой своеобразный цикл музыкально-поэтических картинок, связанных лишь с темой условно. В целом ряде других произведений Бетховена оба принципа вариативного развития – «орнаментальное» и «характерное» сочетаются в неразрывном единстве.

В XVIII века с развитием гомофонного стиля, наряду с полифоническими остинатными вариациями, всё шире распространяются вариации с преобладающим значением фактурного преобразования темы – строгие (классические) вариации. Они характерны тем, что целый ряд композиционных сторон темы обязательно сохраняется на протяжении всего цикла вариаций. К неизменным компонентам темы относятся:

основные мелодические контуры темы;

структура темы;

основной гармонический план;

основные гармонические последовательности, кадансовые обороты;

тональность (лад может изменяться на одноимённый).

Благодаря этим компонентам облик темы изменяется мало. Она как бы просвечивается в каждой вариации в своём первоначальном виде, представляя лишь в разных «нарядах», обличиях, ситуациях.

Тема в строгих вариациях проста, легко запоминается, не сложна по гармоническому языку, замкнута по форме. Фактура её чаще гомофонная или аккордовая. Форма темы обычно двухчастная, реже одночастная, иногда трёхчастная, но с сокращённой репризой, ибо полная реприза придала бы теме более замкнутую, уравновешенную форму. Темы имеют определённо выраженный песенный или танцевальный характер.

По сравнению с остинатными, возможность варьирования тем в строгих вариациях шире. Если в остинатных вариациях варьируются только сопровождающие голоса, то в строгих – и сопровождение, и сама мелодия, причём, принципы варьирования весьма многообразны.

Мелодия в строгих вариациях может развиваться способом орнаментации распева вариантного преобразования.

(Орнаментация производится опеванием, окружением основных тонов мелодии различными вспомогательными тонами, заполнением широких интервалов поступенным движением, благодаря чему вокруг основных тонов образуется как бы узор, орнамент (отсюда и название). Для типичного орнамента характерно использование более мелких длительностей (форшлаги, группето, пассажи), которые вплетаются в опорные тоны мелодии.

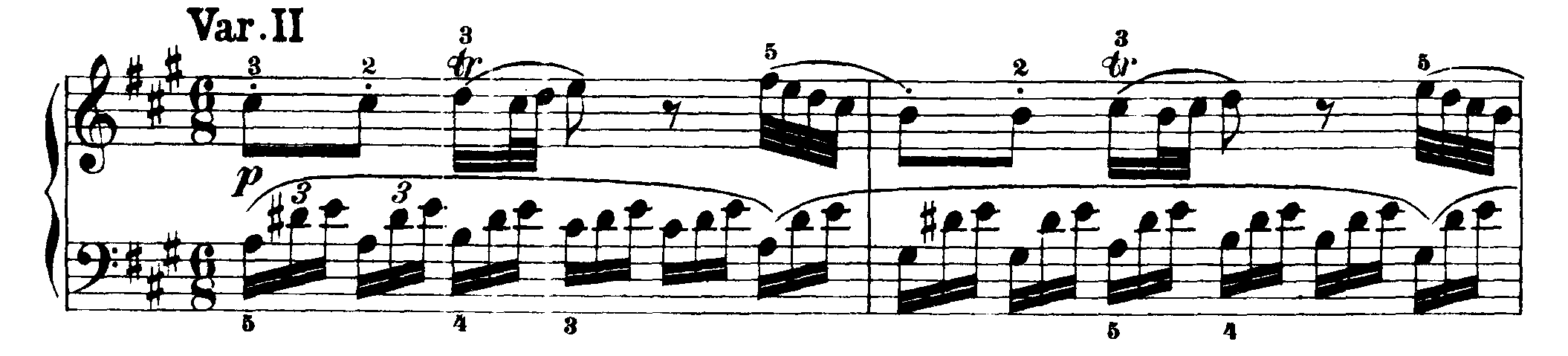

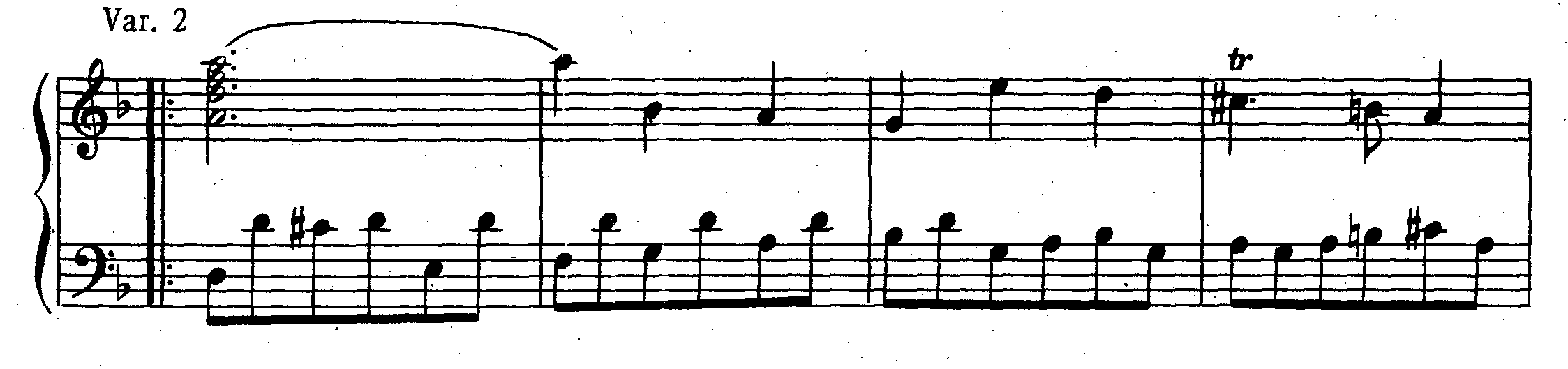

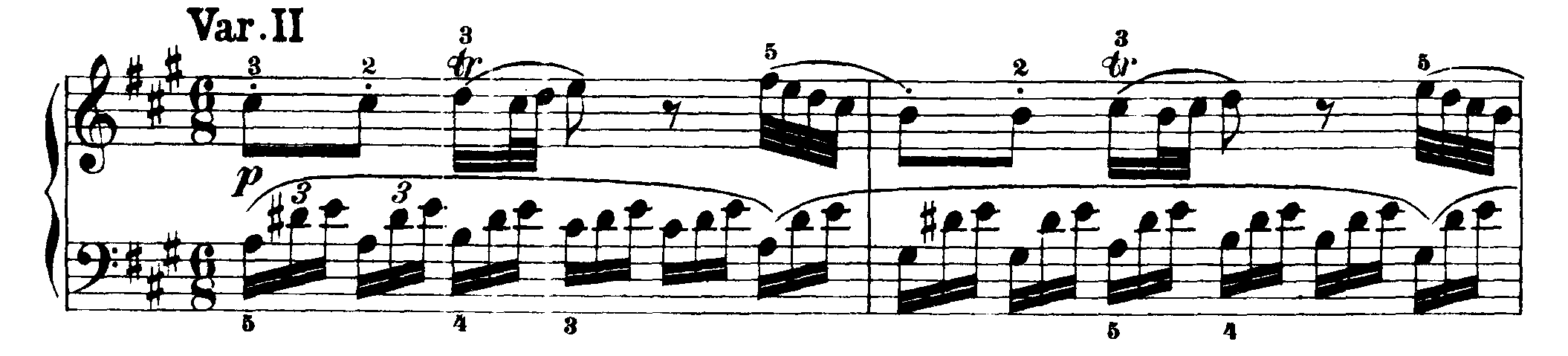

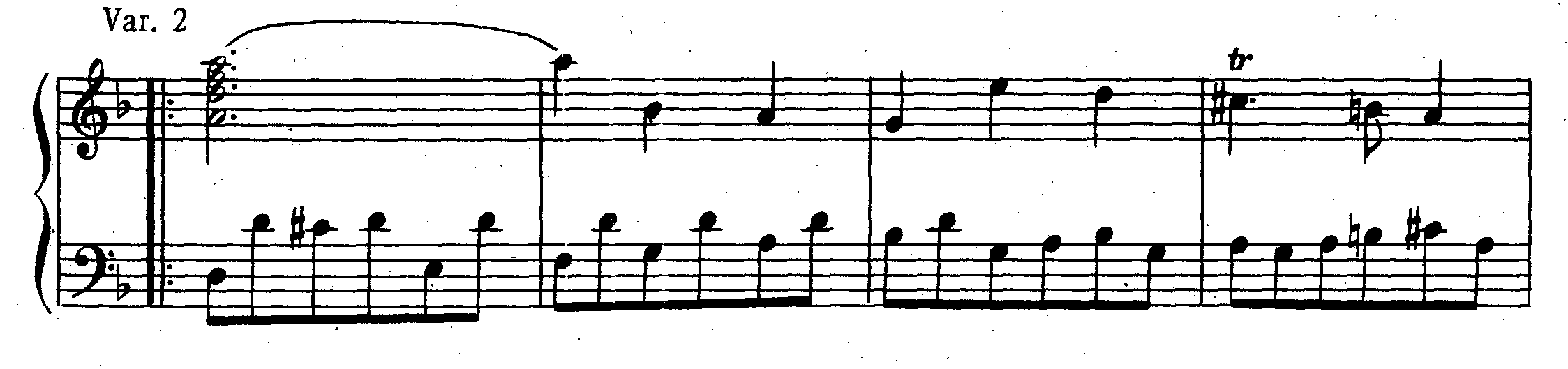

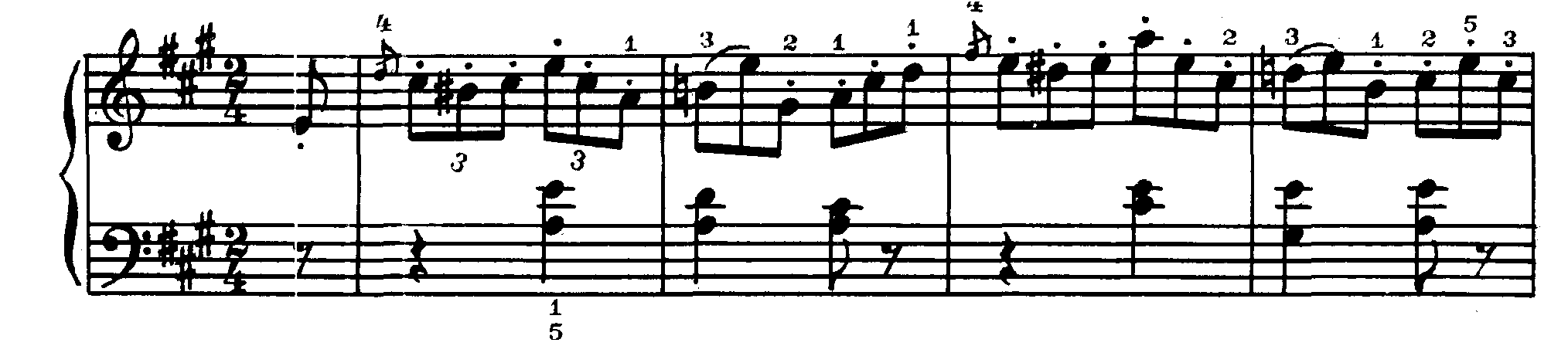

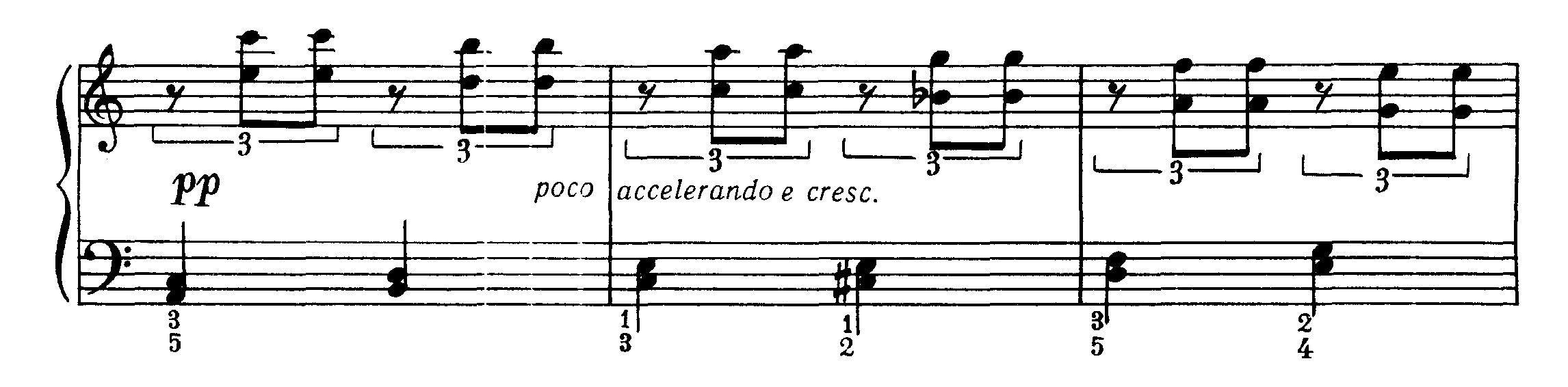

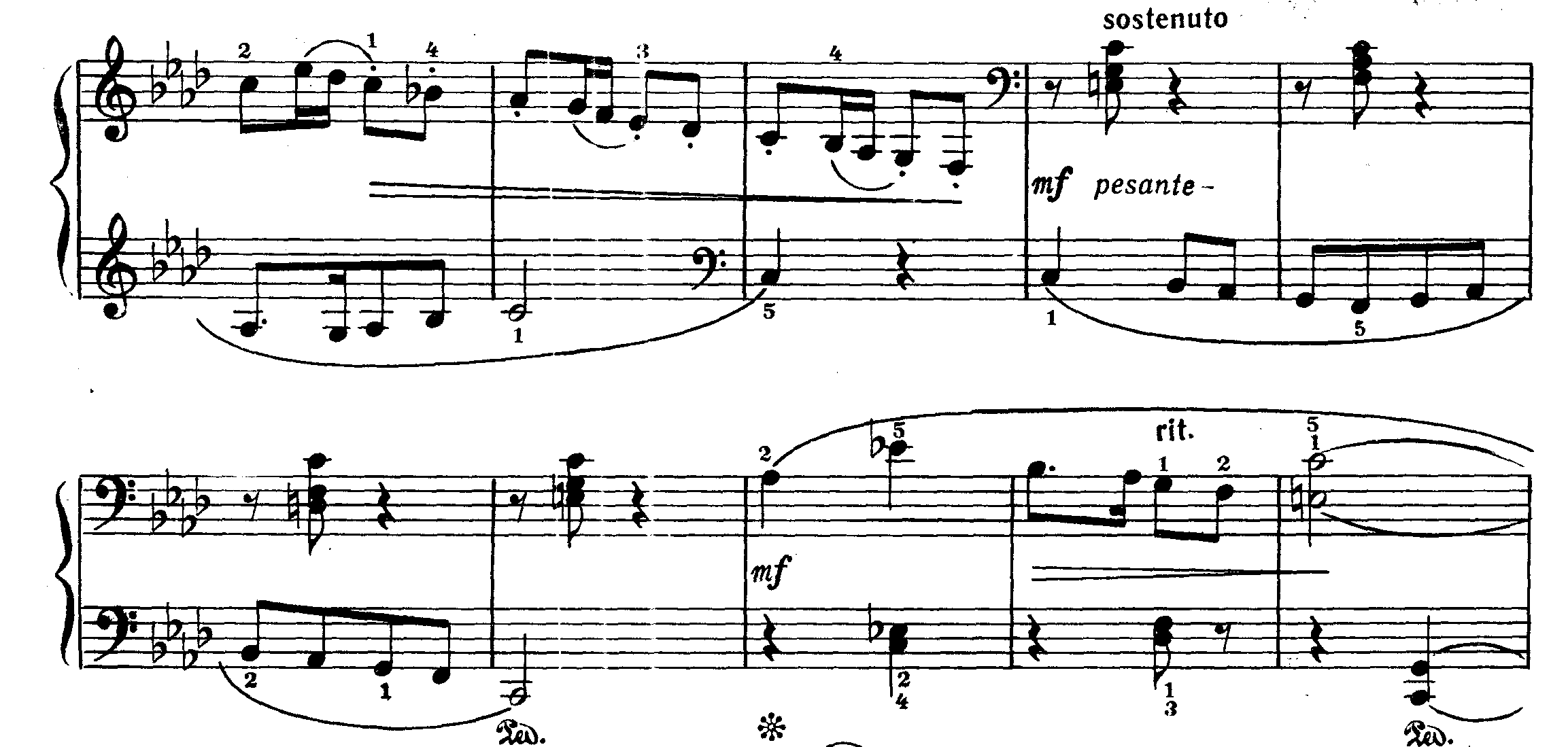

Пример орнаментального варьирования – вторая вариация из сонаты ля мажор В. А. Моцарта:

Очень свойственно для орнаментального узора обилие хроматизмов, часто придающих мелодии особую «хрупкость», изящество.

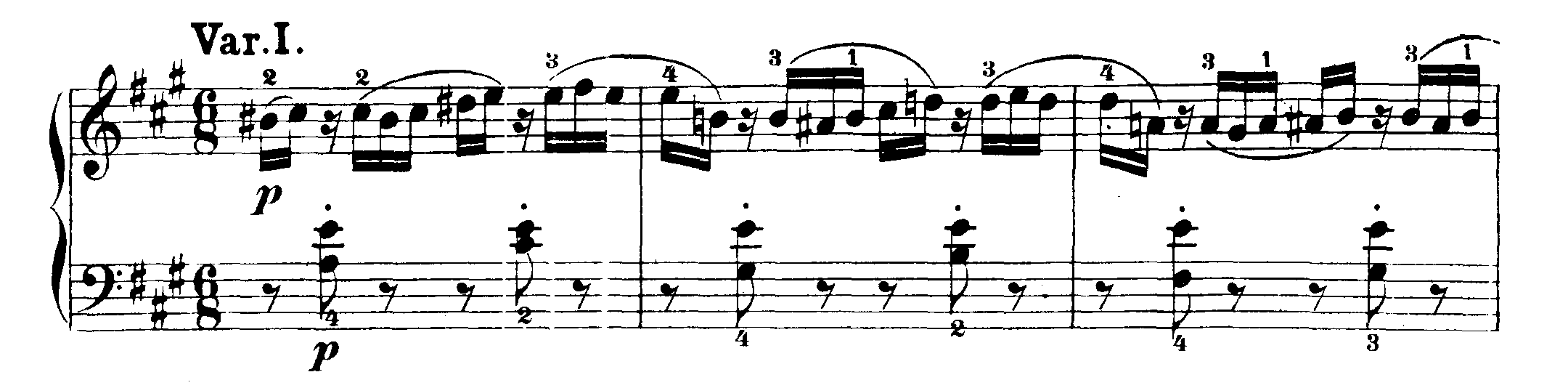

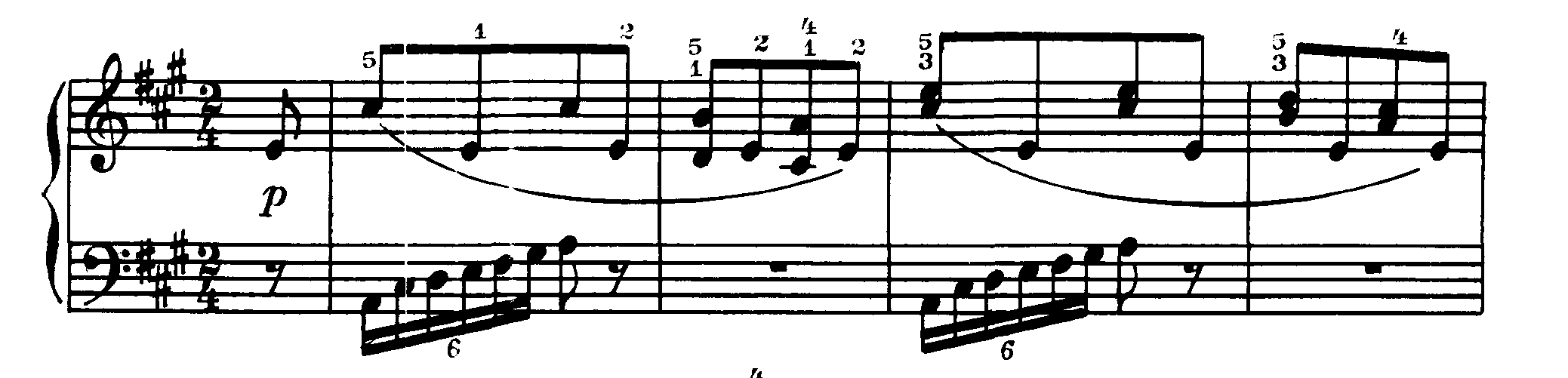

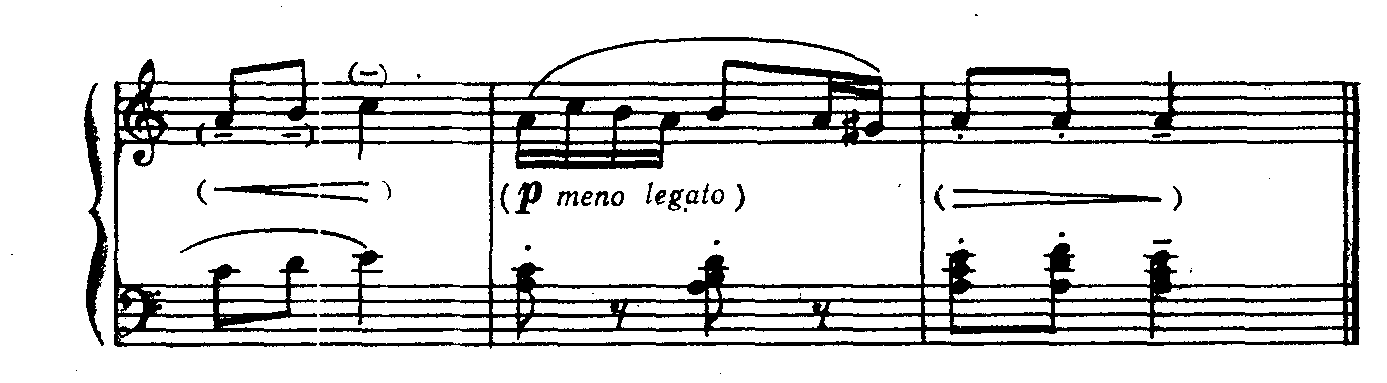

В. Моцарт Соната ля мажор первая вариация:

Распевание мелодии производится главным образом теми же приёмами, что и орнаментика, но для распева типично именно слияние фигурационных звуков с остальными, что создаёт широкую мелодическую линию, часто с метрическим смещением опорных тонов (долгие форшлаги, гаммообразные заполнения, диатоника).

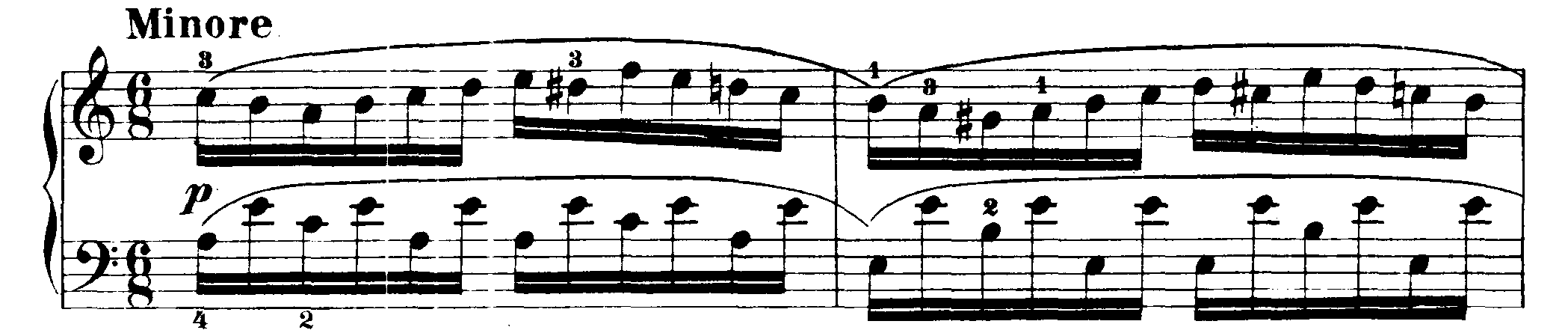

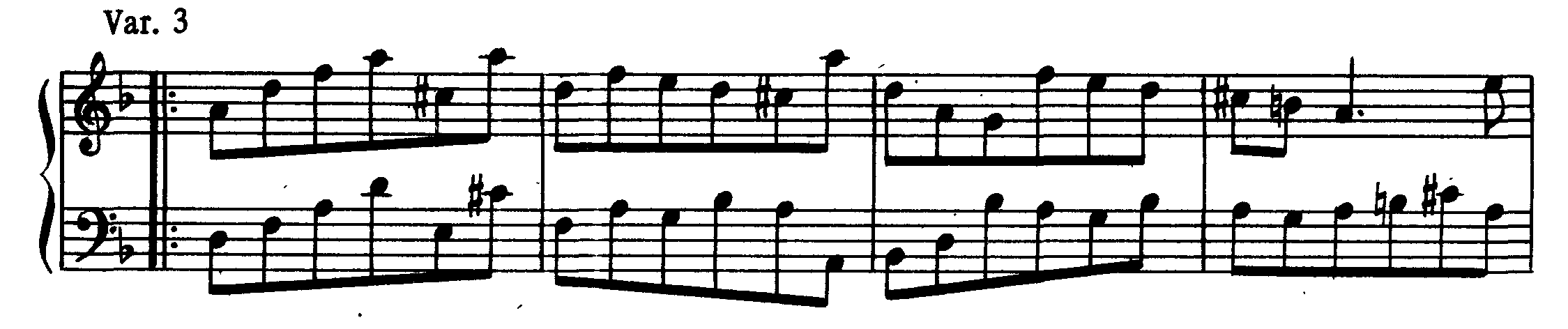

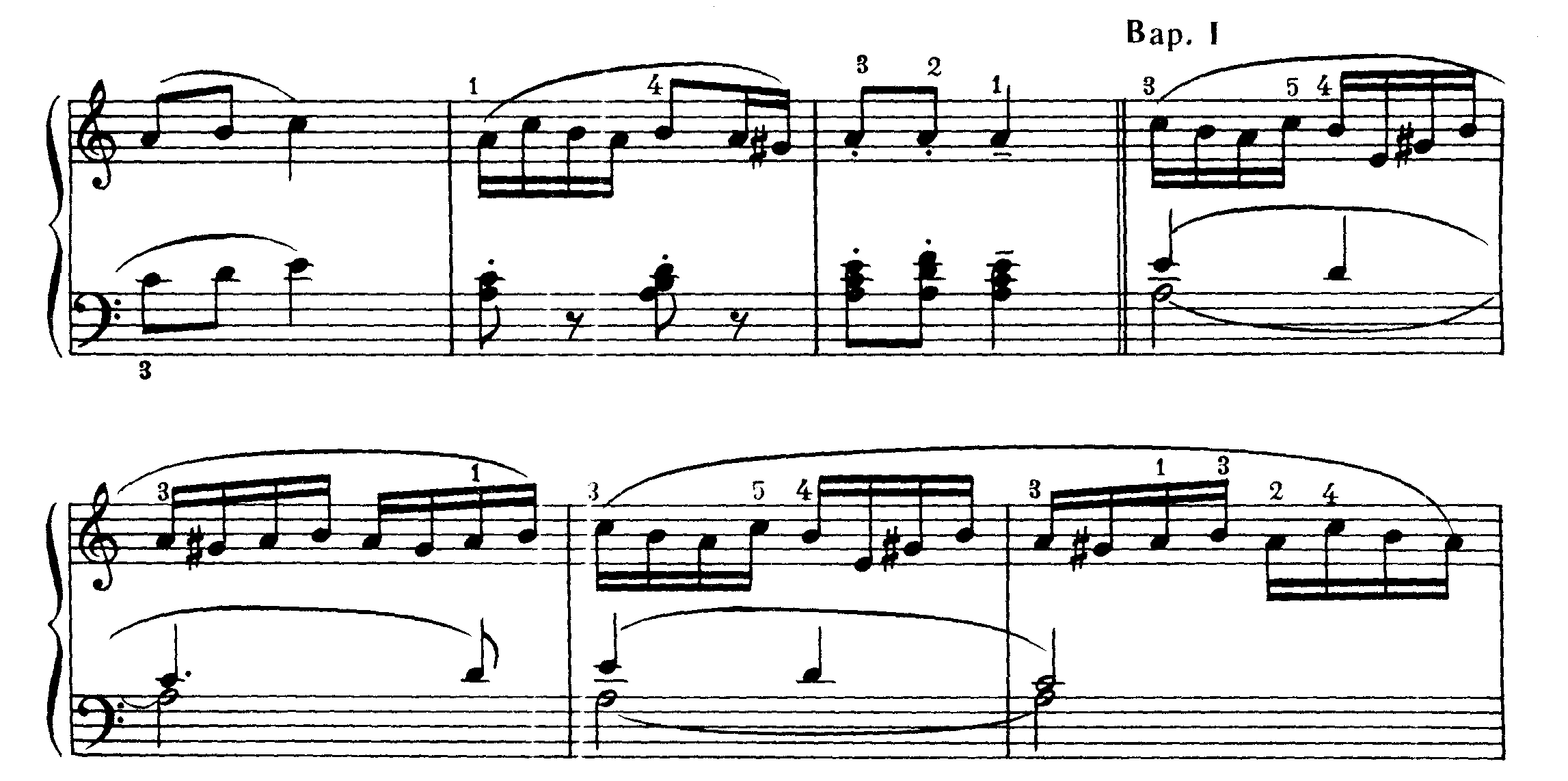

Вариация №3 из сонаты ля мажор В.А. Моцарта:

Вариантное преобразование – наиболее сложный приём развития мелодии. При сохранении основных опорных тонов оно допускает перенесение их из одного регистра в другой; изменения же в промежутке между опорными точками выходит за рамки простого опевания мелодии и часто производится путём включения новых мелодических образов.

Варьирование сопровождения в структуре вариаций играет наиболее существенную роль в преобразовании темы. Варьирование происходит путём развития фактуры. Могут применяться простейшие приёмы фигураций с сохранением регистра и диапазона темы. Подобное варьирование существенные изменения в облик темы не вносит. Более сложная разработка фактуры, когда расширяется диапазон, меняются регистры, применяются ритмическо-гармонические, мелодико-гармонические, полифонические приёмы. В данном случае характер темы изменяется существенно.

СТРОЕНИЕ ВАРИАЦИОННОГО ЦИКЛА

В расположении вариаций, особенно в крупных циклах, наблюдается определённая тенденция:

каждая последующая вариация оказывается сложнее предыдущей; в частности, очень типично постепенное ускорение темпа движения за счёт применения всё более мелких длительностей;

в крупных вариационных циклах содержится большое количество вариаций, характерно расположение вариаций по группам, по принципу однотипного варьирования;

в объединении вариаций огромное значение имеет размещение кульминаций;

принцип контраста (использование одноимённой тональности, сопоставление мажора и минора.

ДВОЙНЫЕ ВАРИАЦИИ

Двойные вариации – редко встречающаяся форма, в основе которой лежат две темы. Чаще всего после изложения двух тем следуют вариации то на одну, то на другую тему. В произведении, созданном в форме двойных вариаций, становится возможным сопоставление различных, иногда даже контрастных тем и, одновременно с развитием каждой из них, показывается их взаимодействие. Типичным примером двойных вариаций служат вариации из симфонии Ми бемоль мажор Й. Гайдна.

В русской классической музыке вариационные формы занимают исключительно важное место. Вариационность в широком смысле слова (включая сюда и искусство специфически русской распевности, подголосочное развитие, в значительной степени вытекающее из мелодического варьирования) оказывается в русской музыке ведущим, национально самобытным методом развития, создающим органичную связь с народным песенным творчеством.

Не случайно, что к форме темы с вариациями на народную песню обратили внимание русские композиторы уже в самую раннюю пору существования национальной композиторской школы. Вспомним фортепианные вариации на шуточную народнопесенную тему «Во лесочке комарочков много уродилось» В. Трутовского, блестящие фортепианные вариации высокоталантливого композитора и исполнителя – виртуоза И. Хандошкина на песенные темы «Выду ль я на реченьку», «На фартучке петушки». В начале XIX века вариации для фортепиано на мелодии русских песен писал Д. Кашин. Темами для вариаций нередко служили также излюбленные мелодии русских романсов и опер (фортепианные вариации молодого М.И. Глинки на тему знаменитой песни А. Алябьева «Соловей мой, соловей», А. Гурилёва на романс А. Варламова «На заре ты её не буди» и на тему трио «Не томи, родимый» из оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин»).

Для творчества композиторов-классиков середины XIX-XX веков характерны вариационные циклы больших масштабов. Органически претворяя в своих произведениях народные принципы варьирования, русские композиторы обогащали их новыми вариативными средствами, новыми приёмами, вспомним «Камаринскую» М.И. Глинки, фортепианные вариации А. Лядова на тему М. Глинки, на польскую тему А. Глазунова, на тему Ф. Шопена, А. Корелли, «Рапсодию на тему Паганини» С.В. Рахманинова.

В XIX веке, начиная со второй его трети, появляется новый вид вариационной формы – свободные вариации. Их возникновение тесно связано с романтическим направлением в музыке. В свободных вариациях тема подвергается значительно большему преобразованию, чем в строгих. В ней возможно изменение структуры, формы, гармонии, тональности. Часто в некоторых вариациях использована тема не целиком, а лишь определённые её элементы, небольшие иногда на первый взгляд второстепенные обороты.

Вариации могут строиться на разработке какого-либо мелодического оборота, впервые появившегося даже не в теме, а в одной из предыдущих вариаций – так называемой «вариации на вариацию». Поэтому во многих свободных вариациях в целом связь с темой выражается не столь тесно, как это было в строгих, и формы её проявления делаются более многообразными. Тема может служить не только основой вариационного развития, а лишь поводом для создания цепи разнохарактерных миниатюр, многие из которых связаны с темой отдалённо.

Ряд вариационных преобразований изменяет настолько индивидуальные черты, что становится возможным написание их в различных жанрах (например, вариации в жанре вальса, мазурки, марша и так далее ). Возникает особая разновидность свободных вариаций – жанровые вариации. В объединении свободных вариаций в единое целое большую роль начинает играть принцип контрастности, что в сочетании с разножанровостью и индивидуализированностью отдельных вариаций приближает характер всего цикла к сюитному.

Тема свободных вариаций по своему характеру мало отличается от строгих. Следует отметить лишь большую сложность языка, что объясняется большим разнообразием приёмов варьирования. Тема может быть даже разомкнута, окончена на половинном кадансе. В связи с этим возможна и разомкнутость формы отдельных вариаций, которые в строгом варьировании всегда были замкнутыми.

Приёмы развития тем в свободных вариациях, при всём их многообразии и сложности, можно свести к трём основным:

фрагментарное применение темы (в основу вариаций могут быть положены отдельные элементы темы, иногда один элемент, путём монотематического развития которых создаётся самостоятельная пьеса – миниатюра со своим тональным планом, отличной от темы гармонией, формой. Большую роль в таких вариациях играет ритмическое преобразование. Использование элементов темы, благодаря которым, песенные интонации могут звучать как танцевальные, скерцозные или наоборот;

более сложное преобразование темы в свободных вариациях является такое, при котором в основу вариаций положен элемент, происходящий не непосредственно от темы, а от новых тематических компонентов, получен в результате разработке темы в одной из предыдущих вариаций (так называемые « вариации на вариацию»);

варьирование происходит главным образом путём изменения формы (структуры) темы в сторону её расширения или сокращения (половинная каденция в теме превращается в вариациях в полный каданс.

В XIX веке параллельно с возникновением свободных вариаций, складывается ещё один вид вариационной формы – так называемые вариации soprano ostinato. В подобных вариациях мелодия темы повторяется совершенно точно, а сопровождение к ней подвергается непрерывным изменениям как в фактуре, так (и это особенно важно в гармоническом отношении). Следующая вариация soprano ostinato представляет своеобразное сочетание приёмов остинатных вариаций (неизменно повторяющаяся мелодия) с приёмами свободных (варьирование гармонии) и даже строгих (фактурная обработка сопровождения). Основное отличительное свойство вариаций soprano ostinato – главенствующая роль мелодии как основного неизменного фактора, определяющего облик темы. Все лишь остальные средства лишь обогащают её.

Вариации эти получили распространение в русском оперном творчестве, характерны для вокальной музыки, являясь одной из разновидностью варьирования строфы: М.И. Глинка «Руслан и Людмила» («Персидский хор» из этой оперы), М.П. Мусоргский «Хованщина» («Песнь Марфы»). Вариационная форма получила в музыке очень широкое и многообразное применение. Вариации встречаются как форма отдельных произведений, как часть цикла (например, сюиты, сонаты, симфонии), и как форма построения какой – либо сложной формы (например, средний раздел сложной трёхчастной формы). Вариации используются в вокальной музыке в качестве форм песен, арий хоров.

Присущая вариациям монотематмчность помогает особенно углублённому сосредоточению на первой теме, многостороннему раскрытию её во всех деталях. Внимательность к деталям и постепенность развития придают вариационной форме характер неторопливого изложения свойственного повествовательному и сосредоточенному размышлению. В связи с этим типично использовать вариационную форму в медленных частях сонат и симфоний. Весьма свойственно использование вариационной формы как средство показа различных виртуозных возможностей какого-либо инструмента. Например, в одних вариациях для фортепиано имеют место гаммообразные пассажи, в других – октавное движение, в третьих – аккордовые последовательности. Но в лучших художественных образцах вариационной формы показано различие фактуры и масштабность (виртуозные пассажи не являются самоцелью, а служат раскрытию глубокого содержания). Вариация в чистом виде не даёт существенное качественное перерождение темы, но нередко наблюдается соединение вариационного принципа развития с более сложным – мотивным, что способствует внутреннему росту темы и иногда даёт возможность достичь в форме вариаций больших симфонических обобщений.

2. ВАРИАЦИОННАЯ ФОРМА В ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ, ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ВАРИАЦИОННЫХ ЦИКЛОВ

В репертуаре ДМШ вариации на basso ostinato встречаются крайне редко. Примером остинатного варьирования является «Чакона» И. К. Ф. Фишера:

Тема, изложенная в басу не подвергается варьированию, а в верхний и средние голоса вплетаются новые подголоски, происходит заполнение крупных длительностей мелкими.

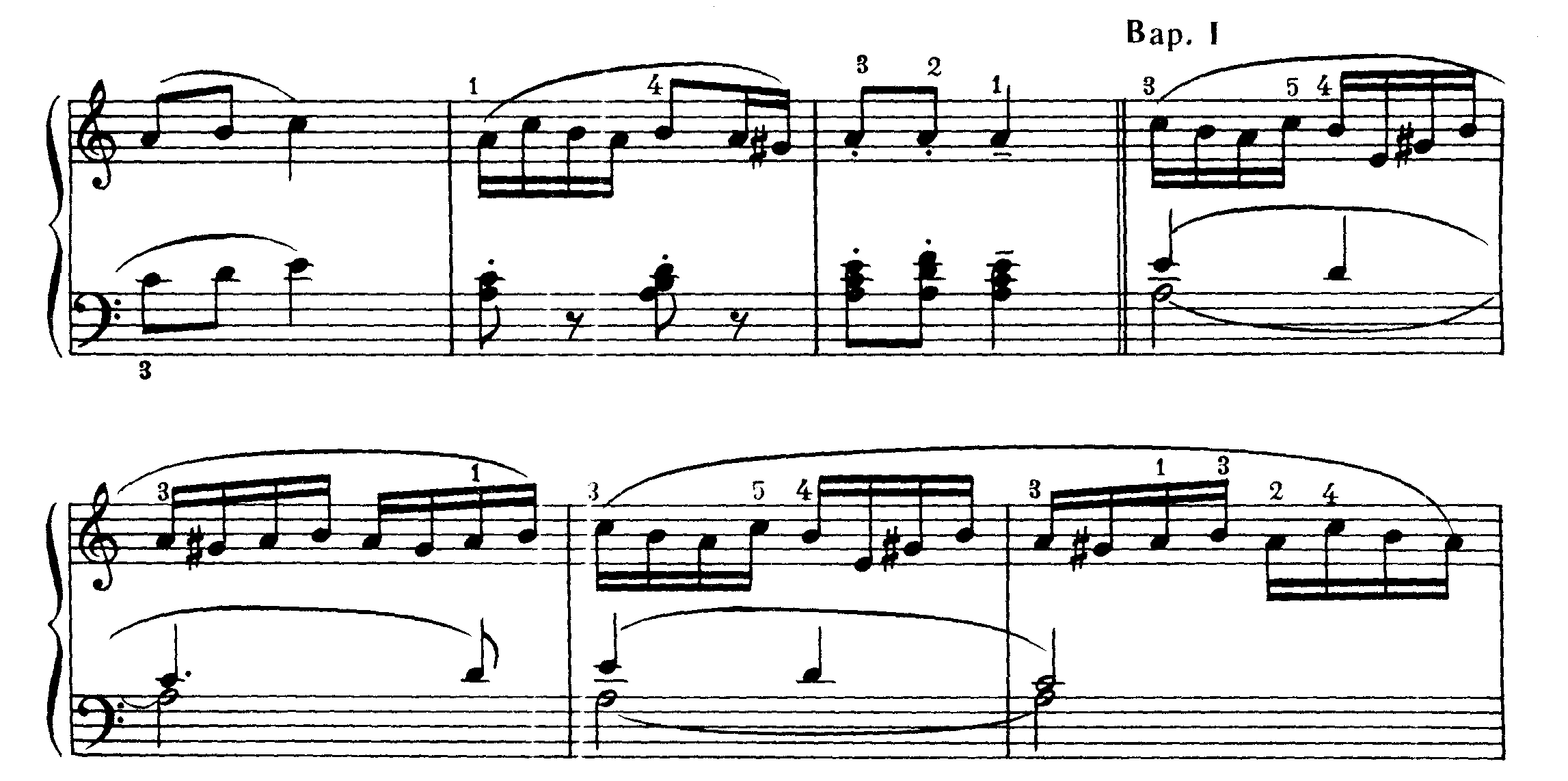

Пример тому – вариация №1 «Чаконы» И. К. Ф. Фишера:

Вариации на остинатную тему сводятся к разработке сопровождающих голосов, сама же тема проводится всё время неизменно. Сопровождающие тему голоса разрабатываются преимущественно полифонически, однако, при главенстве полифонического начала во многих случаях весьма важное значение приобретает гармоническое развитие в сопровождающих голосах. Одно проведение темы в басу не отделяется от другого, и вариации расположены друг за другом без определённого завершения предыдущей и начала последующей. Тональность и структура темы в чаконе и пассакалии обычно сохраняются неизменными; допускается лишь смена лада на одноимённый. При большом количестве вариаций наблюдается объединение нескольких из них в отдельные группы по признаку однотипного варьирования, примерно похожего мелодического и ритмического рисунка, полифонического голосоведения, сходных регистров. Располагаются вариации по принципу всё возрастающей – усложнения полифонической фактуры. Огромное формообразующее значение имеет распределение кульминаций. В крупной форме их обычно бывает несколько, каждая из таких, «местных» кульминаций собирает вокруг себя группу вариаций по расчленению кульминаций, одновременно объединяя форму, так как следующая оказывается сильнее предыдущей.

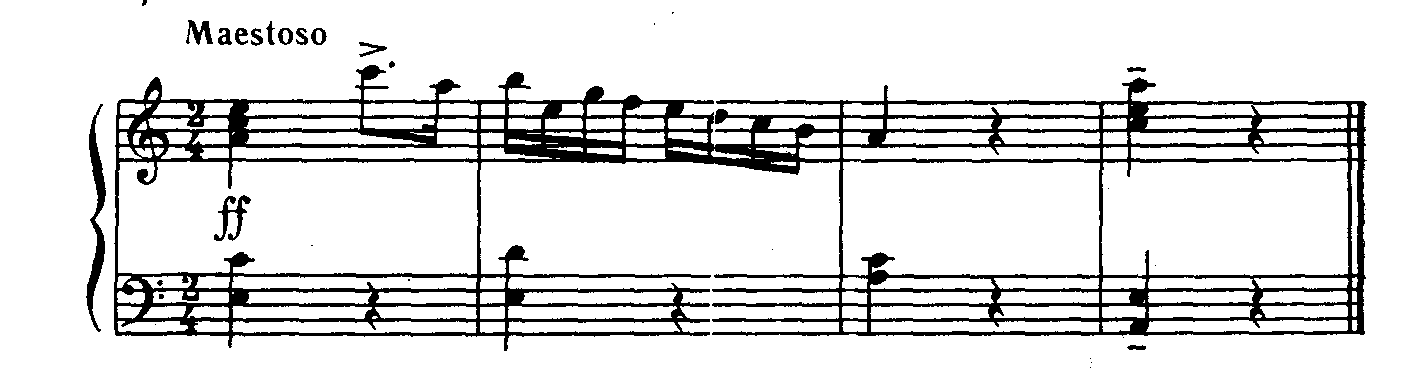

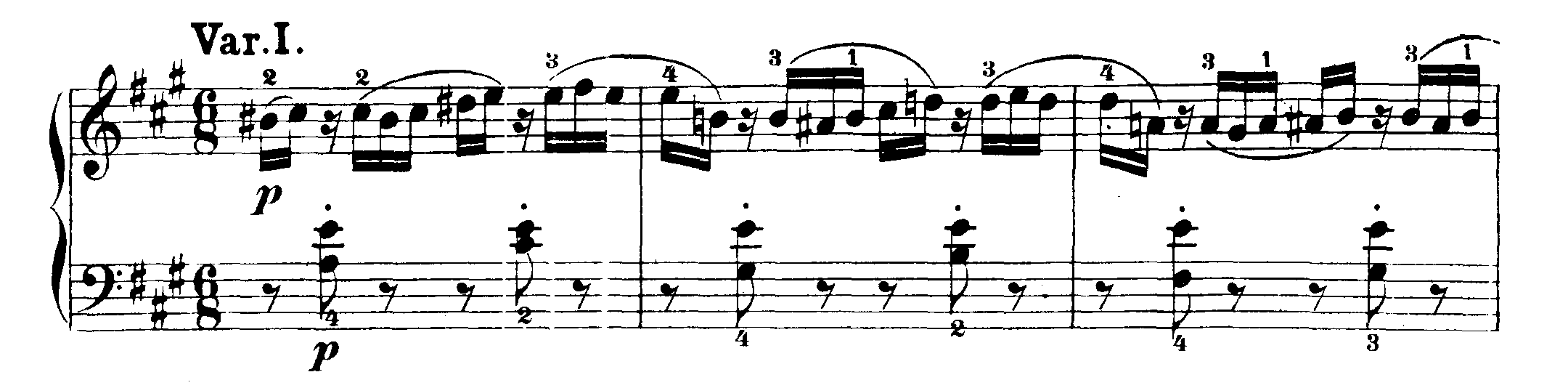

Орнаментальные вариации в репертуаре ДМШ и ДШИ встречаются очень часто. Ярким примером орнаментального варьирования является Менуэт с вариациями Г.Ф. Генделя:

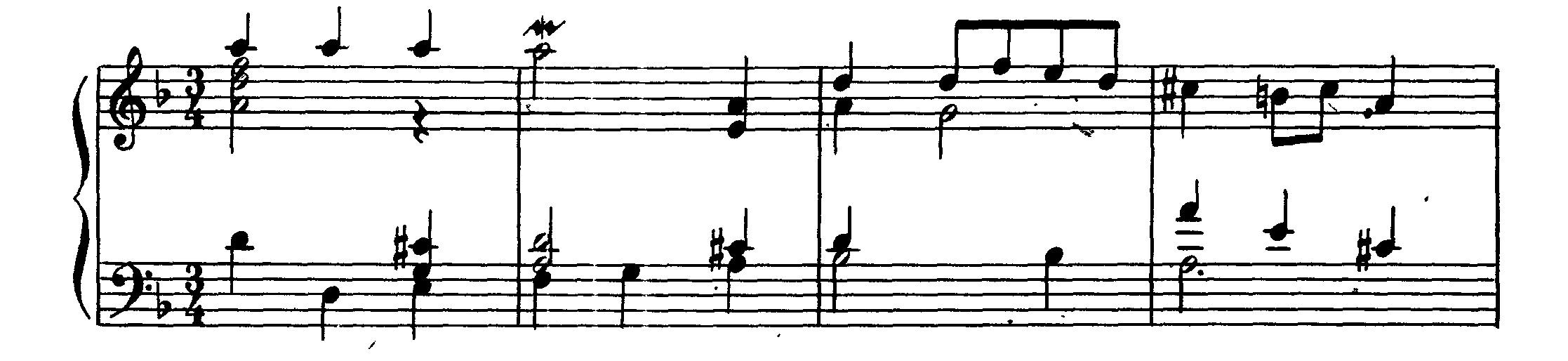

Тема написана в жанре менуэта, композитором соблюдён трехдольный размер, неспешное движение четвертными длительностями, как бы передвигаясь маленькими шажками, изобилие орнаментики. Тему, написанную в сложной двухчастной форме, завершает полный кадансовый оборот.

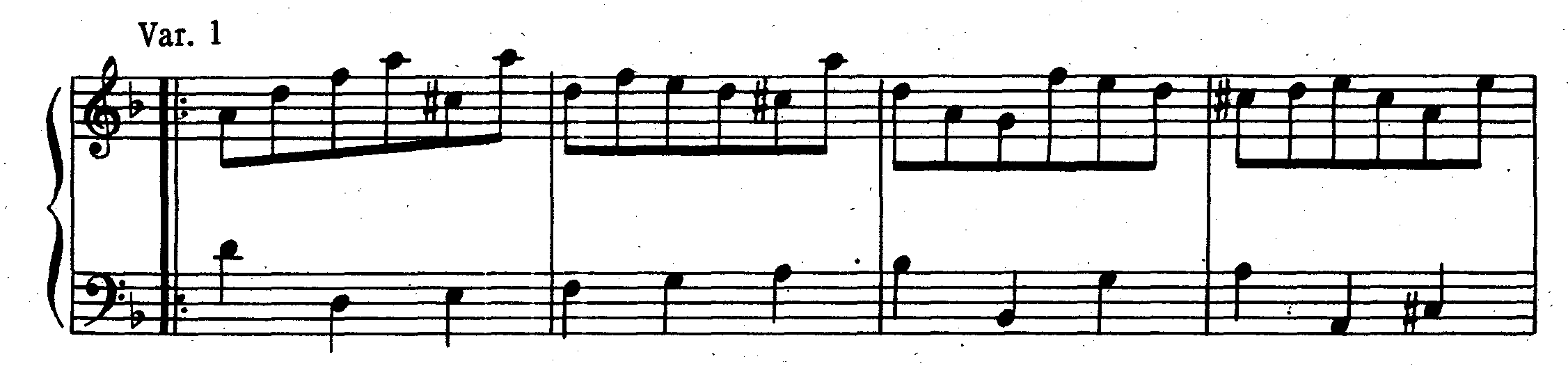

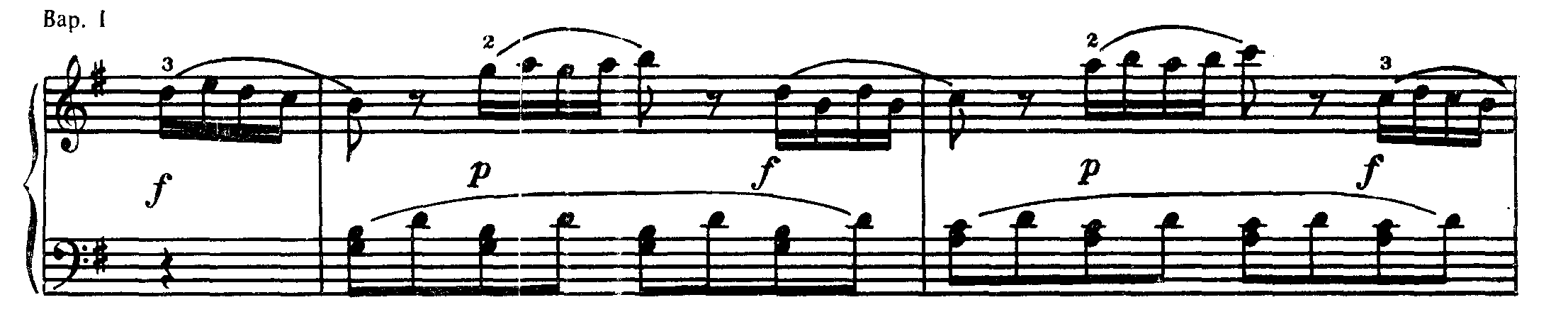

В первой вариации полностью сохранены масштабы темы, её тональный план, темп, но применяется приём орнаментального варьирования. Узнаваемая тема изобилует мелодической орнаментикой, чаще встречаются мелизмы, композитор ставит перед исполнителем более сложные технические задачи:

Тема во второй вариации варьируется в левой руке, в нижнем голосе, что ставит перед исполнителем ещё более сложные технические задачи. По-прежнему, в вариации сохраняется тональный план, масштабы темы:

Финальная вариация, третья, не приносит ни тонального, ни структурного контраста, она отличается лишь более насыщенной фактурой, являясь кульминационной динамической развязкой всех предыдущих вариаций:

Знакомство учащихся с формой классических вариаций происходит уже с первого-второго классов. Обычно они ставят перед учащимися определённые технические задачи, помогают дальнейшему техническому росту учеников, осознанию ощущения единства темы и вариаций, гибкое переключение на иной мир образов, воспитывают чувство темпового единства, мышления.

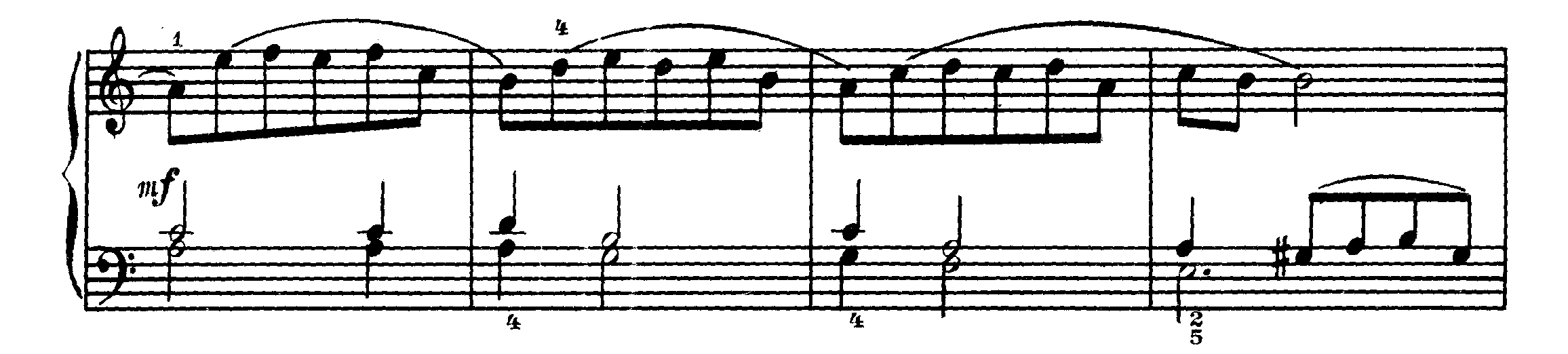

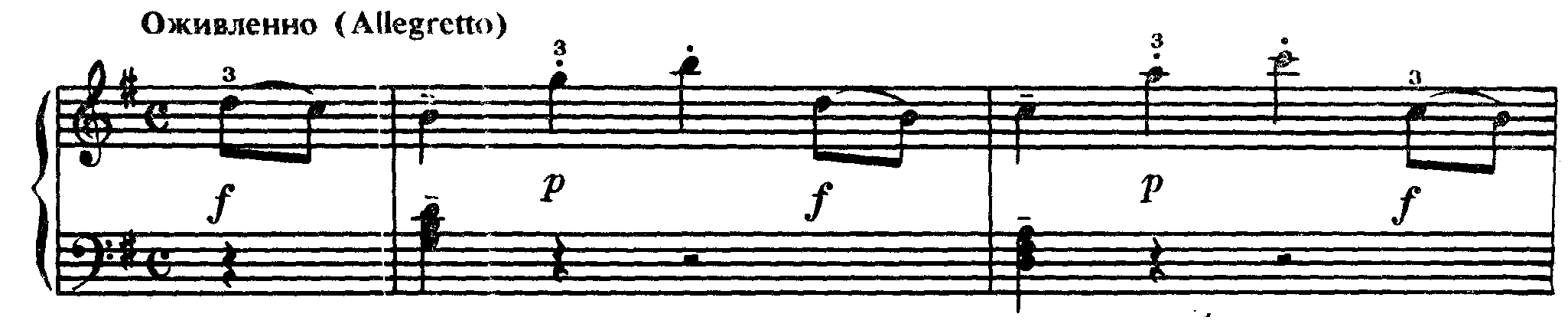

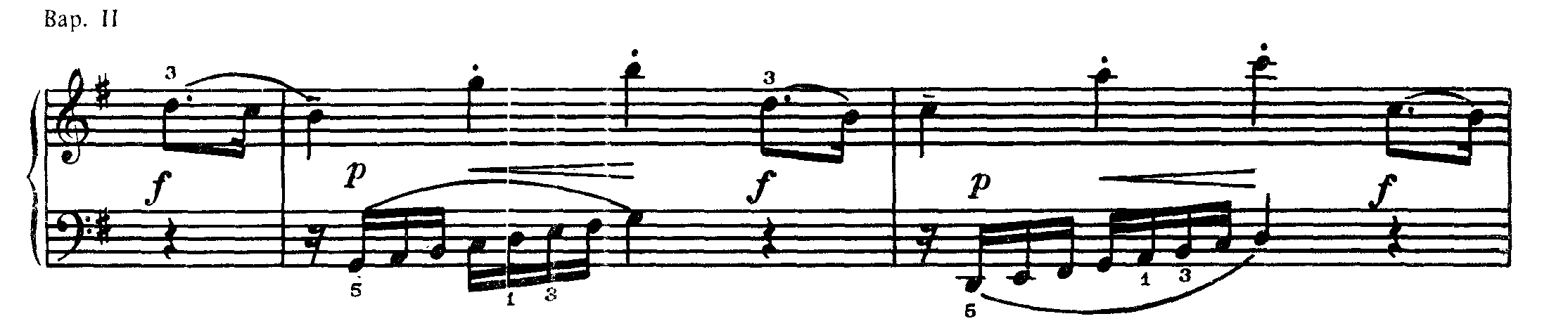

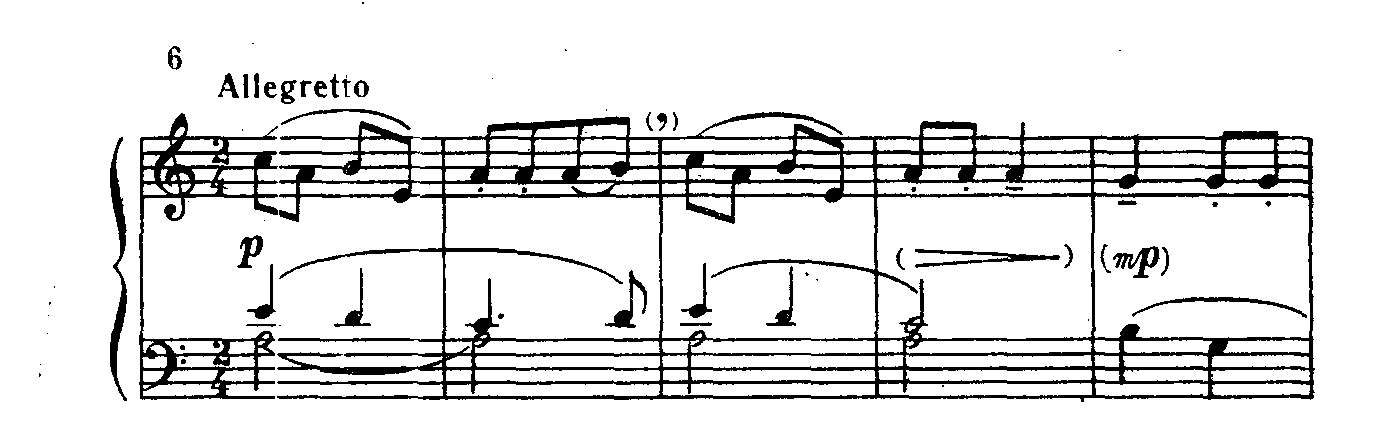

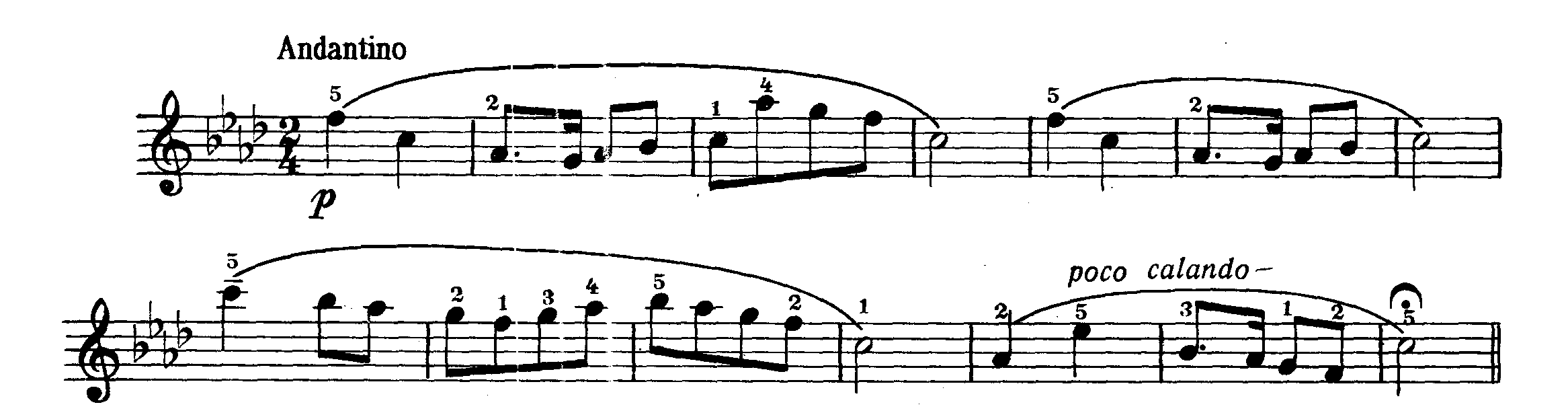

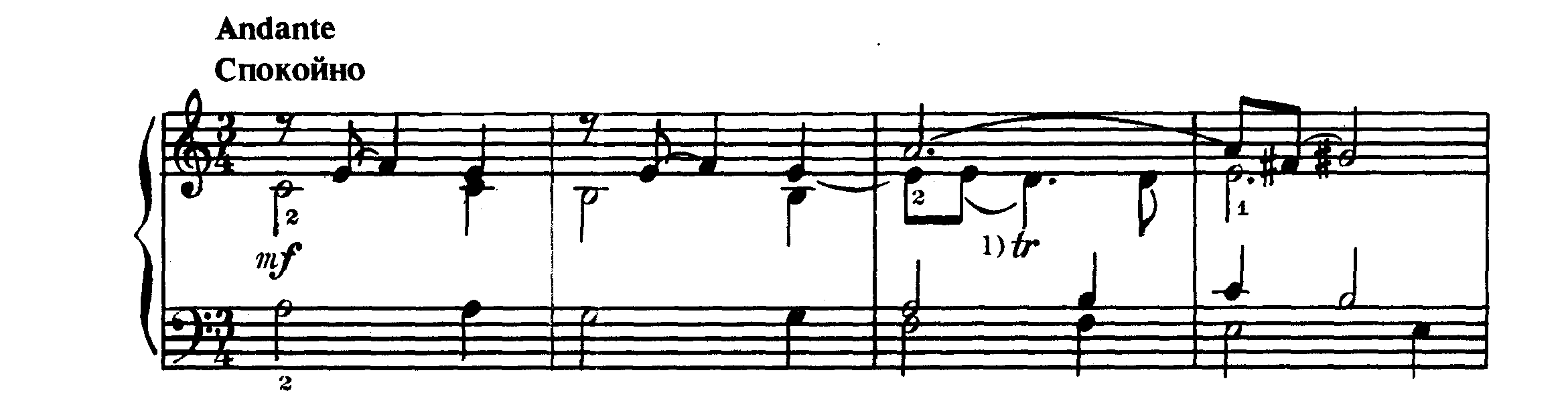

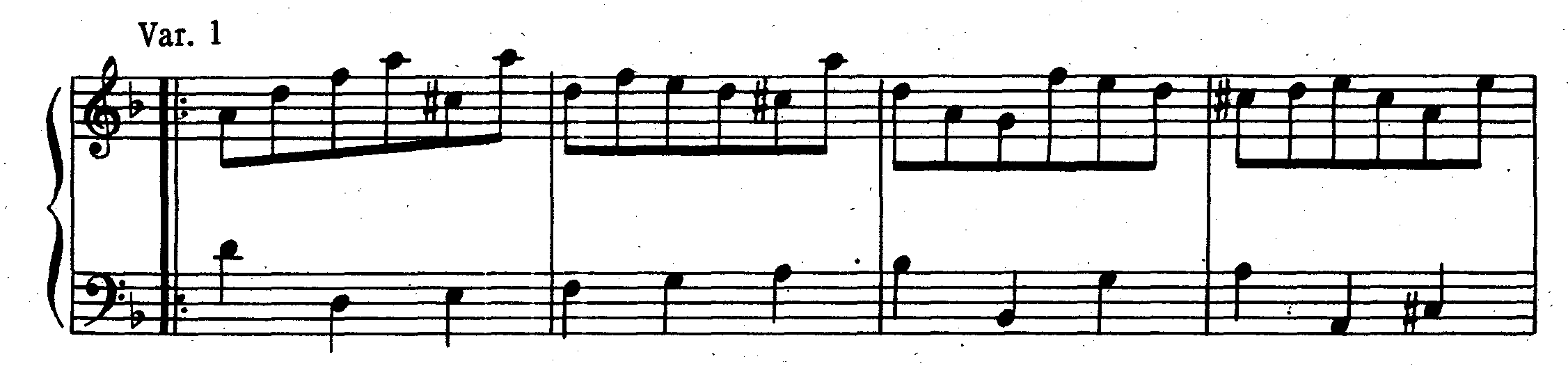

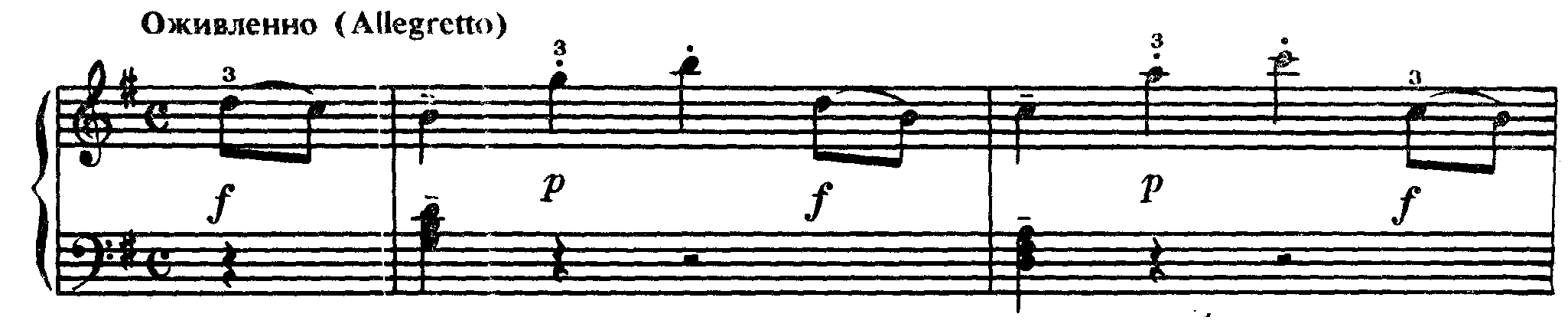

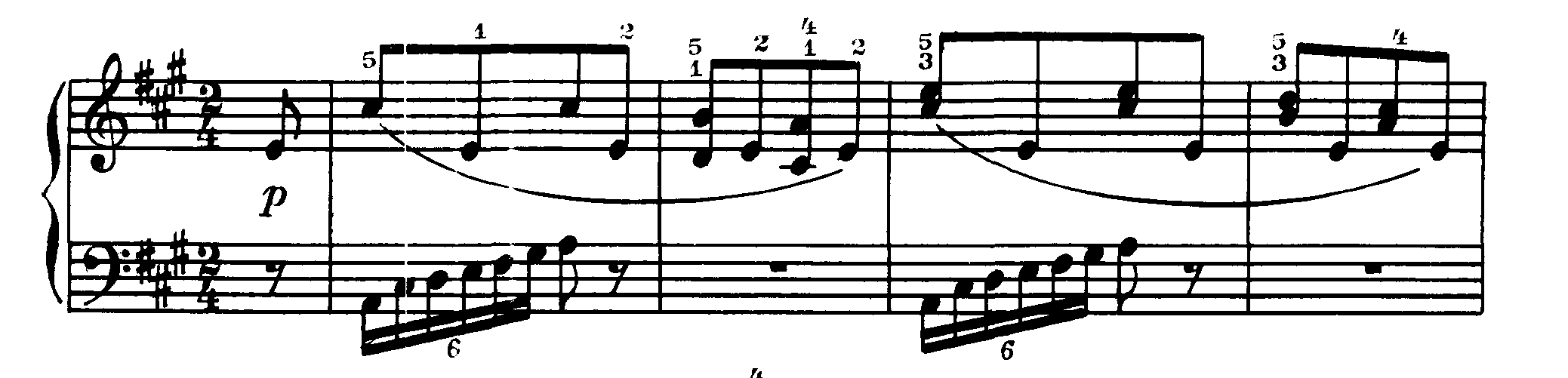

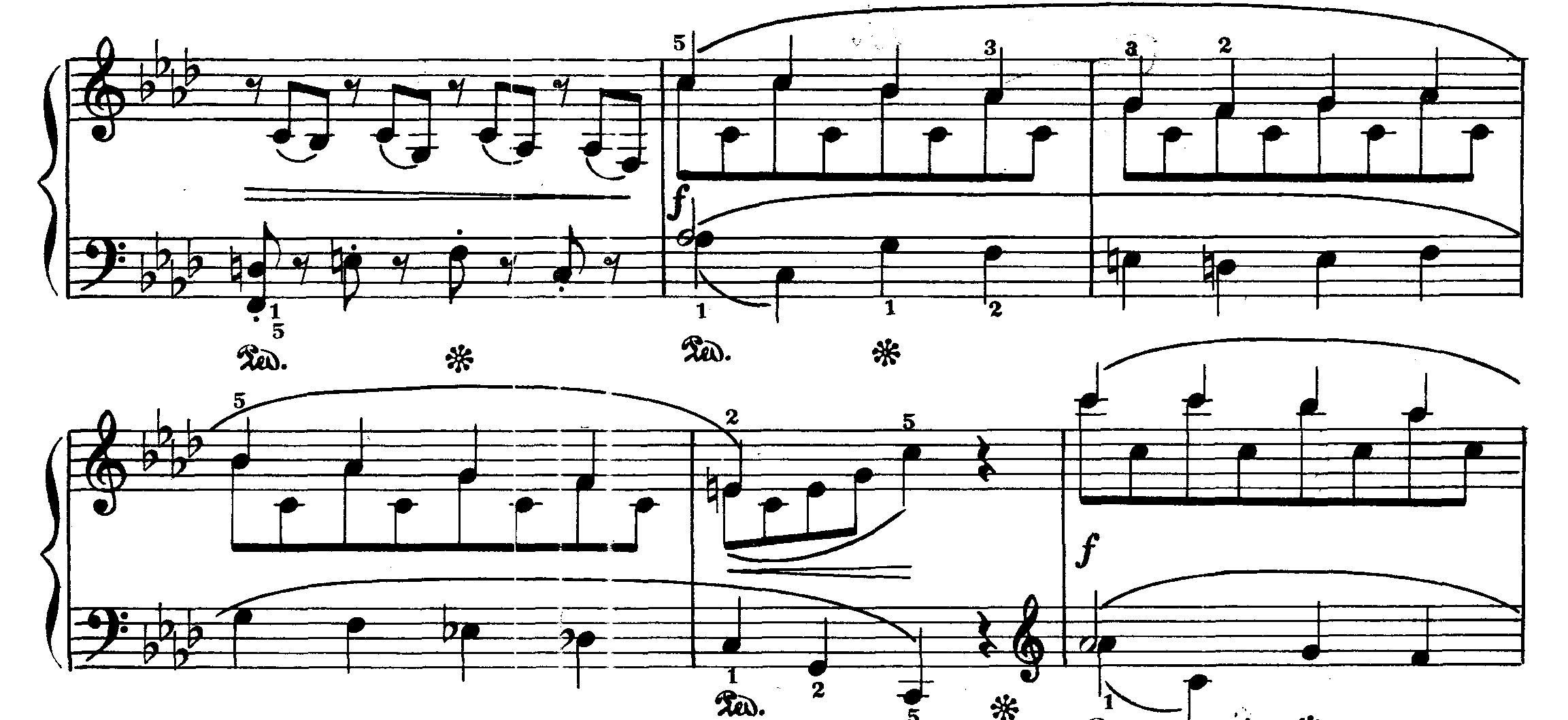

Как правило, изучение классических вариаций начинается с Вариаций на тему из оперы «Волшебная флейта» В.А. Моцарта. Это весьма полезные вариации, которые ставят перед учеником задачи новые для него. Изучая данные вариации необходимо рассказать ученику о сюжете оперы «Волшебная флейта», главных действующих лицах, кругах образов. Говоря о теме, необходимо рассказать ученику о различном тембральном звучании в ней. О звучащем как инструменты всего оркестра затакте (идущем к первой доле) и хрустальном, изящном звучании флейточки. В указанном нам оживлённом темпе Allegretto тема предстаёт перед слушателями в своём обличии, и уже в этих небольших вариациях улавливается настоящий моцартовский стиль:

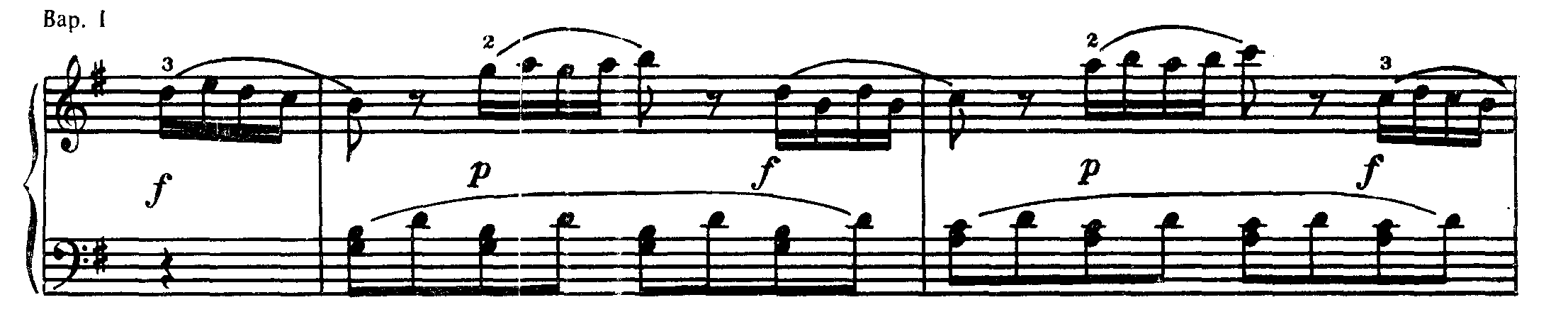

Первая вариация является ярким примером орнаментального варьирования, мы видим опевание, окружение основных тонов мелодии шестнадцатыми длительностями. Как и полагается, в классических вариациях здесь сохранён тональный план и изначальная структура темы. Аккомпанемент этой вариации исполняется очень ровно, аккуратно по звуку, чтобы слушатель ощущал хороший баланс между правой и левой руками.

Во второй вариации применён принцип ритмического варьирования (в теме возникает пунктир). Особую техническую сложность представляет собой партия левой руки, она изобилует гаммообразными пассажами, а ученик, изучающий данные вариации только недавно начал изучать гаммы. Пассажи в левой руке должны быть по звуку очень лёгкими и ровными, находиться как бы внутри проходящей темы. Их надо поучить очень лёгким пальцевым стаккато, методом акцентировки (акцентируя по два), различными видами пунктиров.

В младших классах ДМШ учащиеся изучают также Лёгкие вариации до мажор В.А. Моцарта, Арию с вариациями ми мажор Дж. Б. Мартини, Вариации Соль мажор Соч. 42 Ф. Кулау и многие другие.

В старших классах ДМШ продолжается знакомство с классическими вариациями на более высоком уровне. Перед исполнителем уже ставятся более серьёзные технические задачи, значительно увеличивается объём изучаемых вариаций, углубляется содержание исполняемого, более разнообразными становятся приёмы варьирования. Среди композиторов-классиков, обращающихся к вариационным циклам можно назвать Й. Гайдна, В. А. Моцарта, Л.В. Бетховена. Вариации вышеперечисленные композиторы писали как на собственную тему, так и на заимствованную из произведений других композиторов.

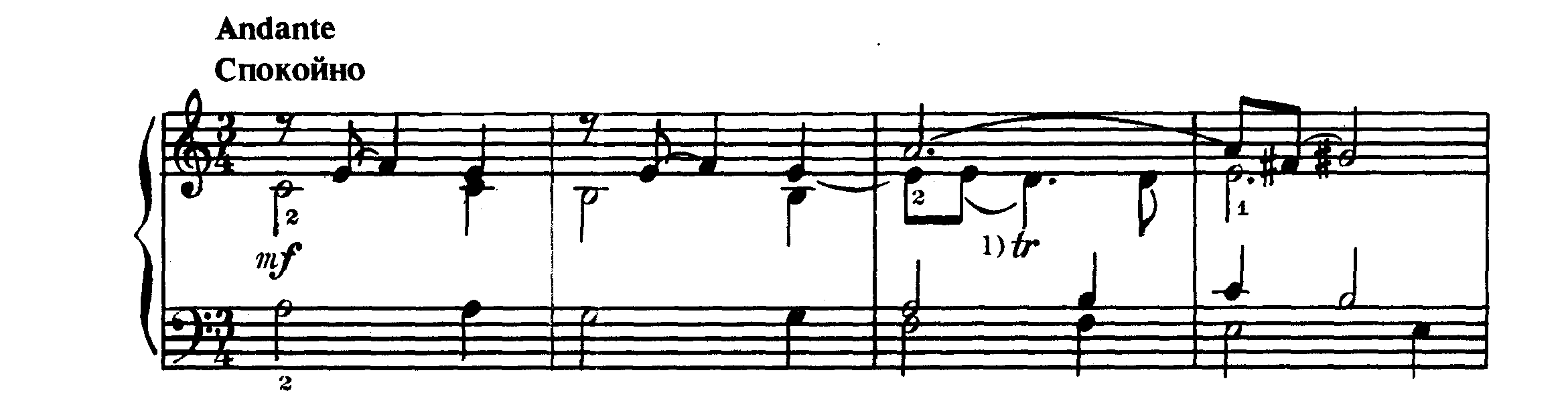

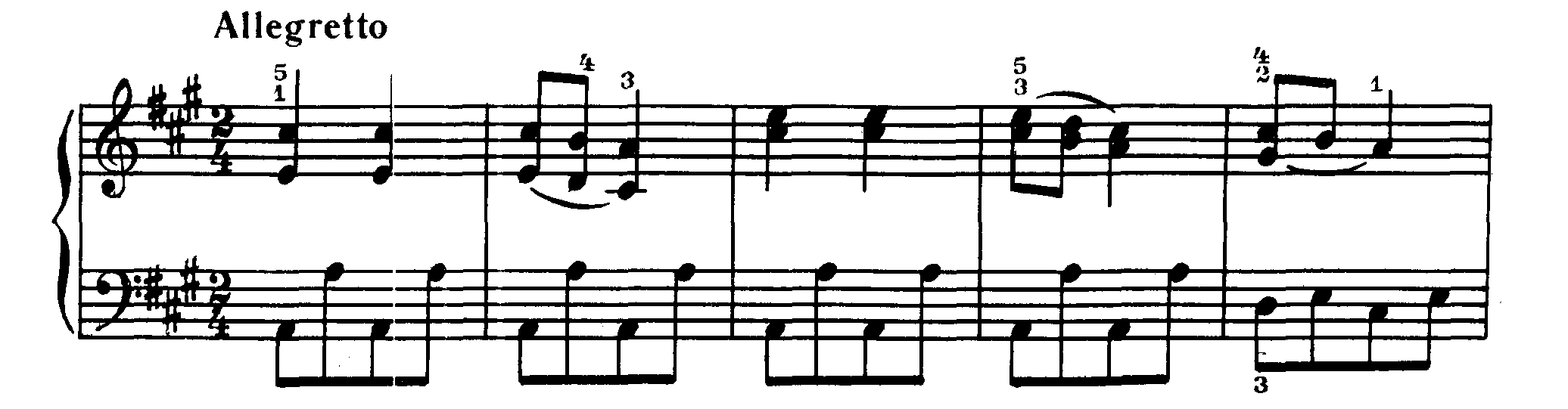

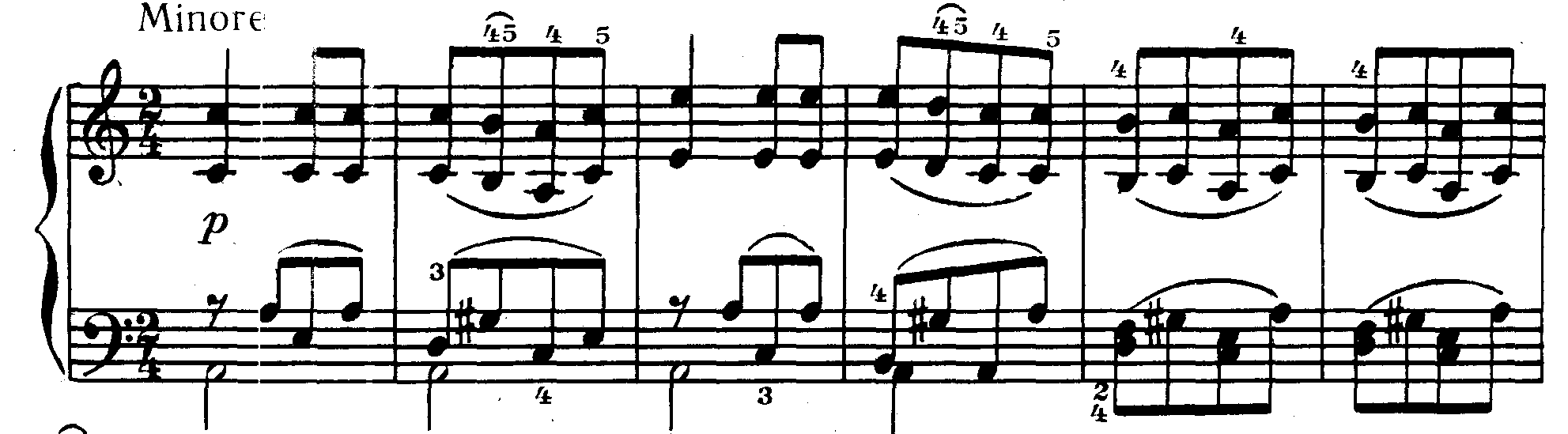

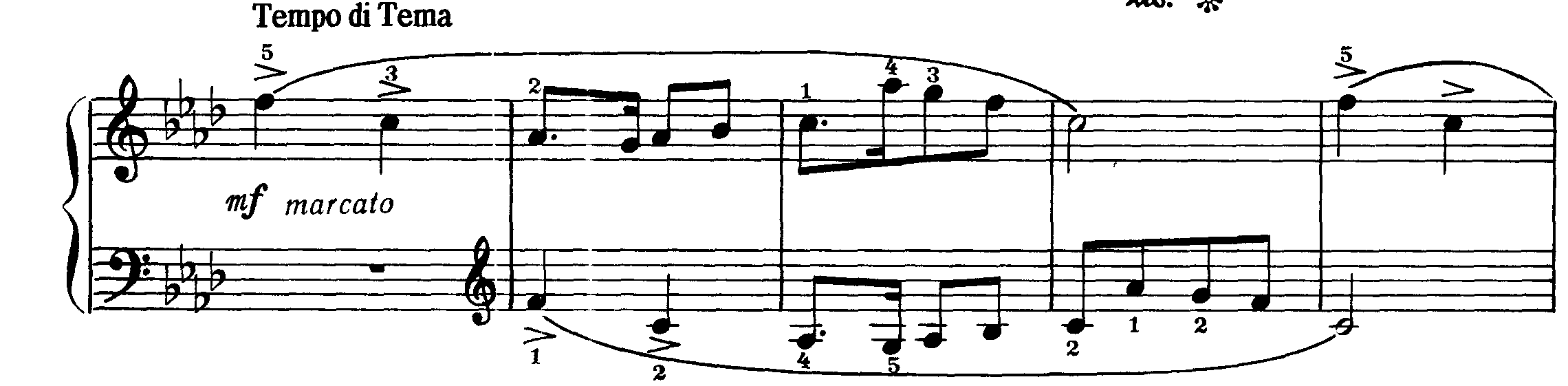

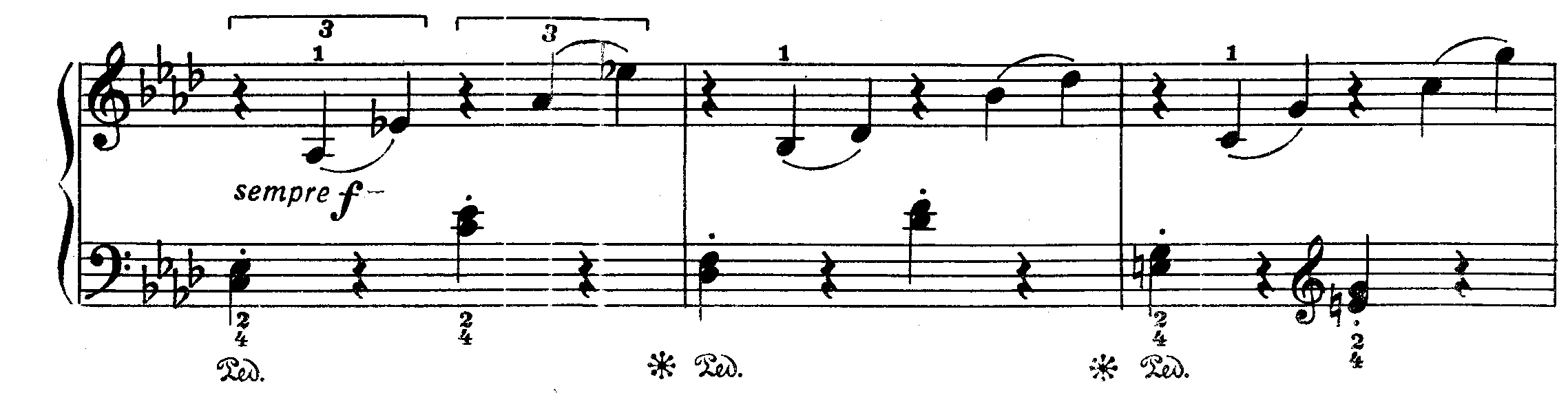

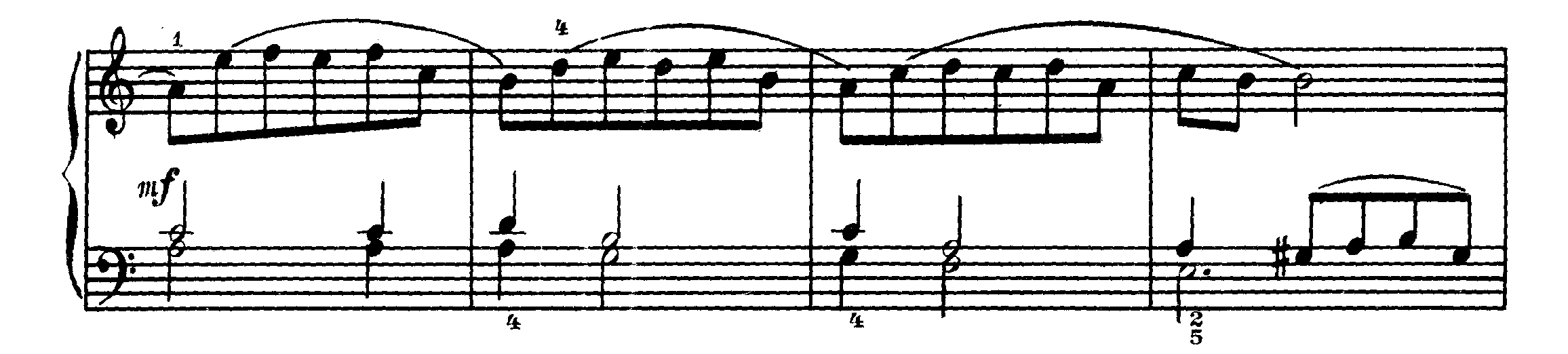

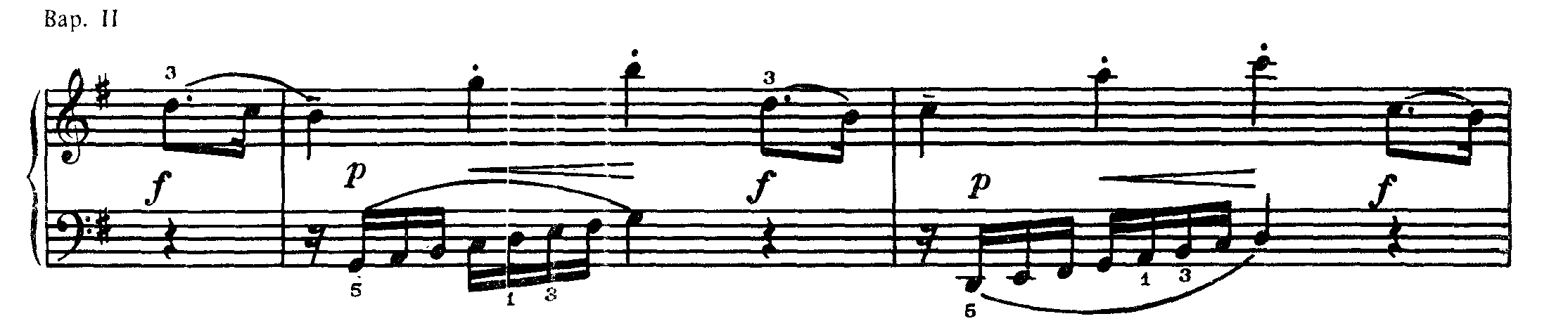

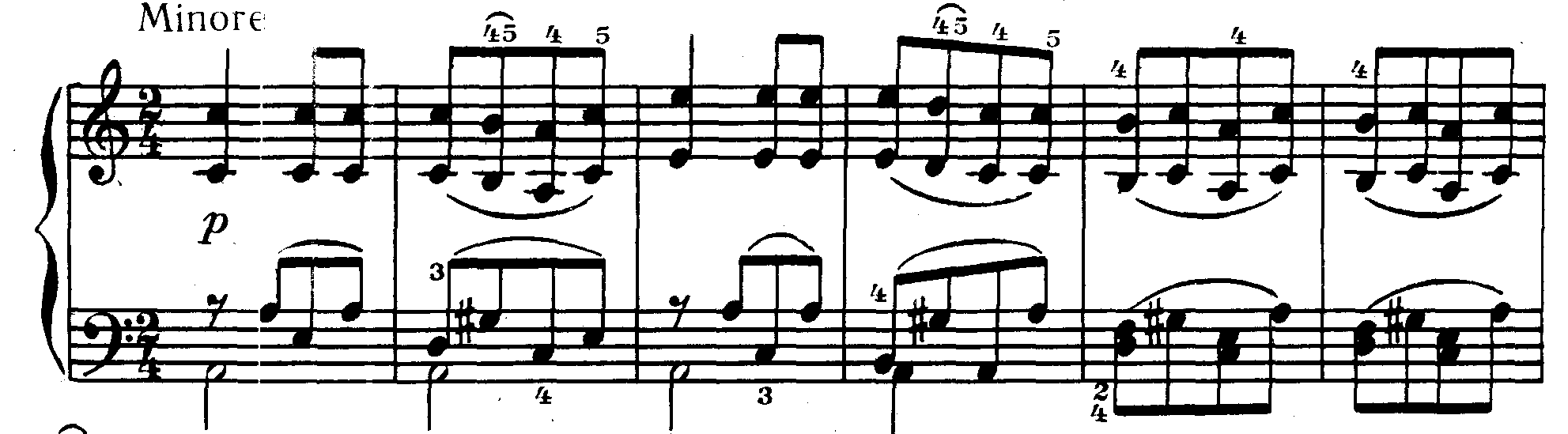

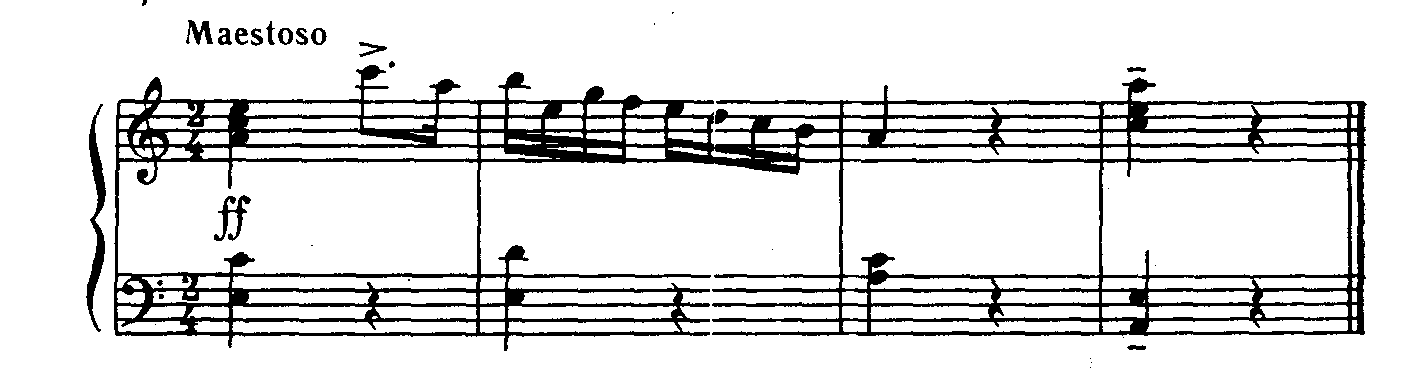

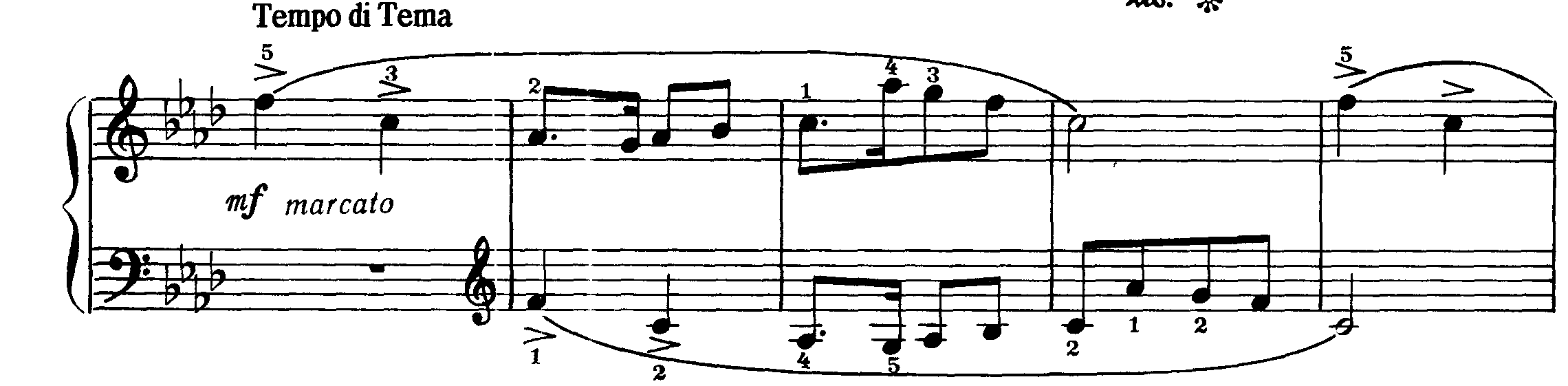

Девять вариаций Л.В. Бетховена на тему из оперы Дж. Паизиелло «Мельничиха» были посвящены князю Карлу Лихновскому. Эти вариации учащиеся изучают в шестом – седьмом классах ДМШ. Вариации сложные технически, требуют от исполнителя выдержки, исполнительской воли, каждая вариация имеет свой характер, образную сферу. Тема – напевная, проходит в спокойном движении (написана четвертными и восьмыми длительностями):

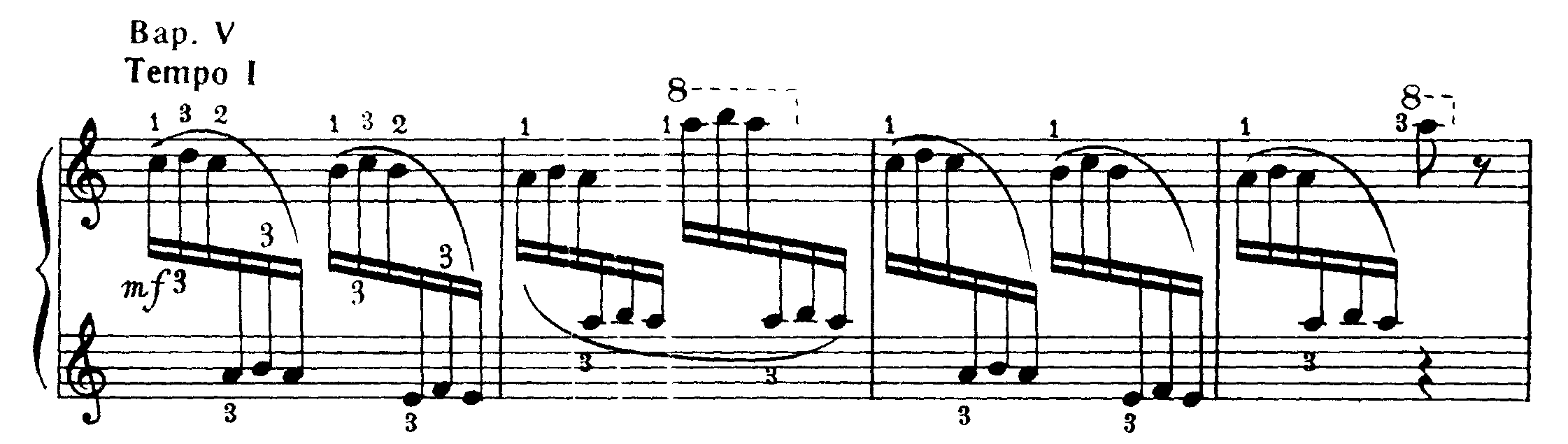

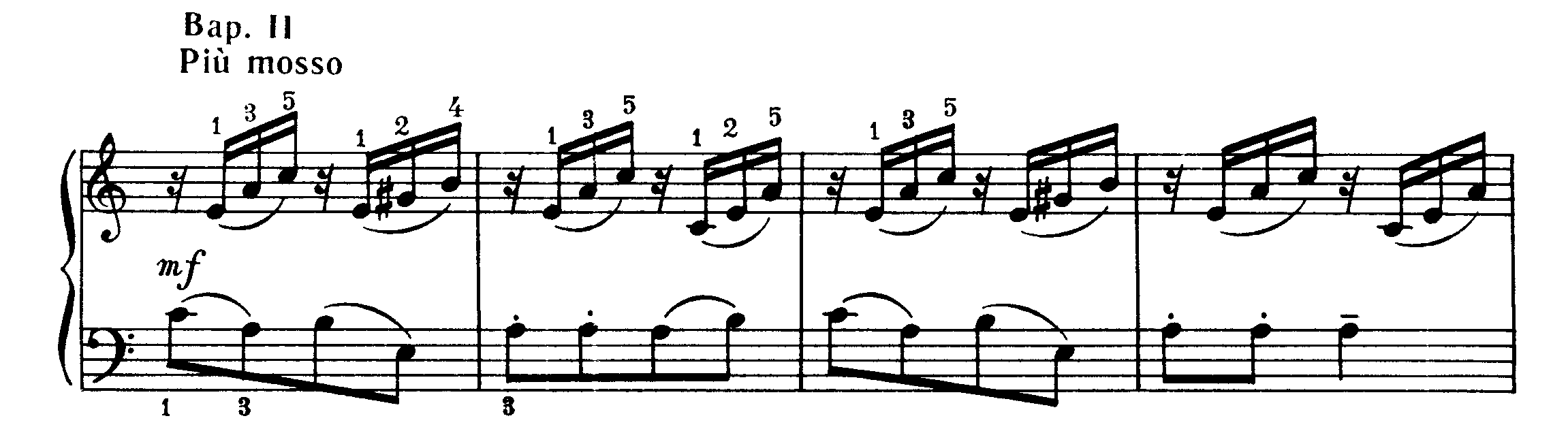

Первая вариация вводит слушателя сразу в другой мир образов. Узнаваемая мелодия темы становится кокетливой, изящной, звонкой, появляется триольный ритм:

Постепенно, с каждой вариацией длительности становятся мельче. Вариация № 3:

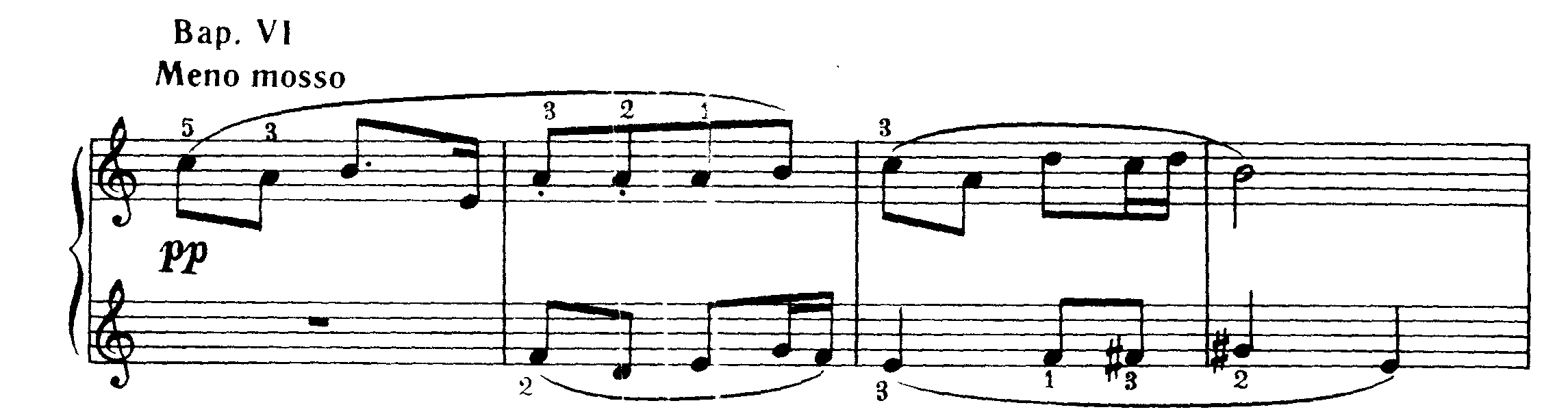

Вариация № 4 по характеру очень близка с темой, а написана она в одноимённом миноре:

В вариации № 9 происходит изменение размера с 2\4 на 3\4, изменяется темп (Tempo di minuetto), что не характерно для строгих классических вариаций и прокладывает дорогу к свободным вариациям, которые возникнут немного позже:

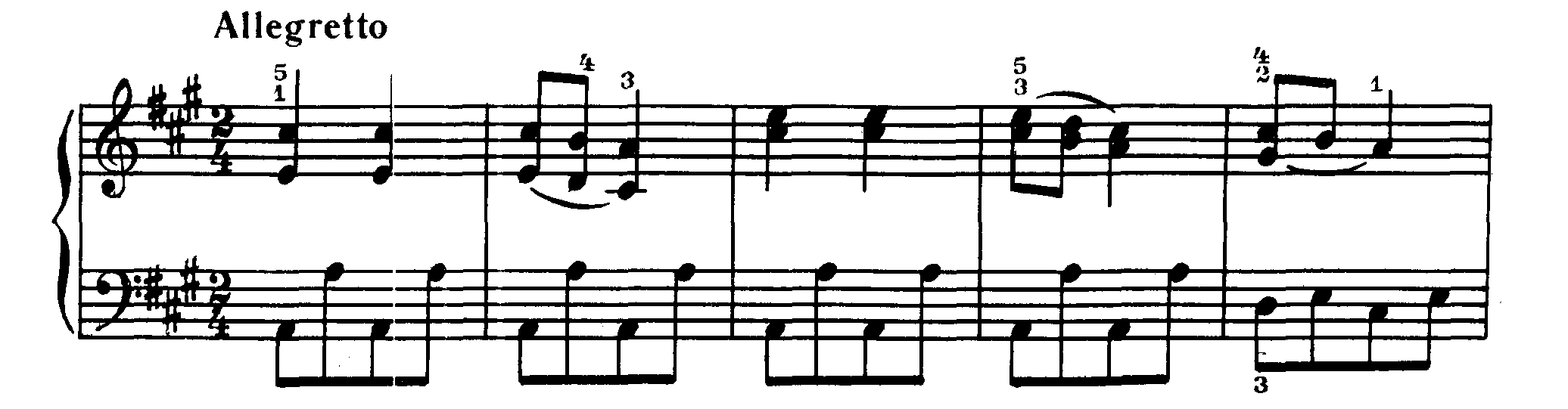

Со свободными вариациями ученик сталкивается в ДМШ с первого класса. Они развивают образность, умение за небольшой промежуток времени перестроиться на другой характер, добиться иного звукоизвлечения, почувствовать новые краски и воплотить их в музыкальном полотне. В свободных вариациях иногда бывает сложно перестроиться на новый темп, естественно войти в новый предлагаемый образ, почувствовать новый жанр (мазурки, менуэта, токкаты). Эти вариации обычно очень объёмны, требуют большого охвата, ощущения целостности, они виртуозны, и исполнить их под силу только подготовленному технически, имеющему хорошую исполнительскую волю пианисту. Вариаций, написанных в свободной форме очень много, это Вариации на тему белорусской народной песни «Савка и Гришка сделали дуду» Литковой, и Вариации на тему русской народной песни И. Берковича ля минор, и Вариации соль минор Н. Любарского, и многие другие.

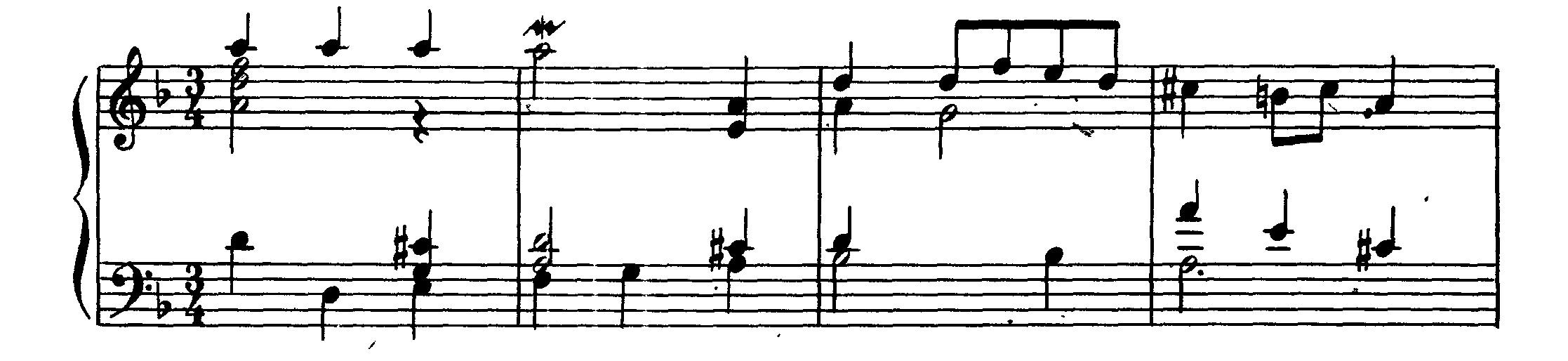

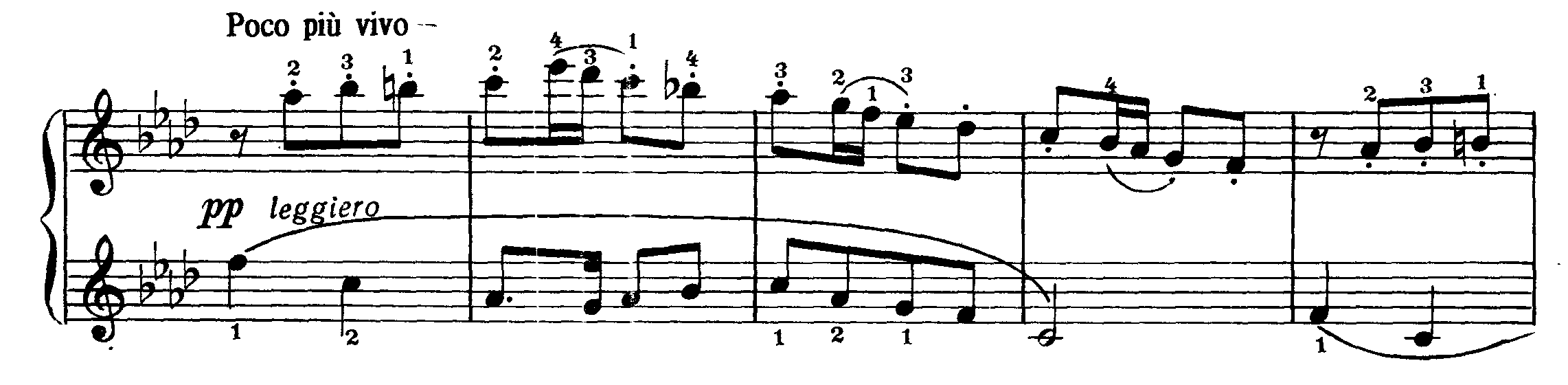

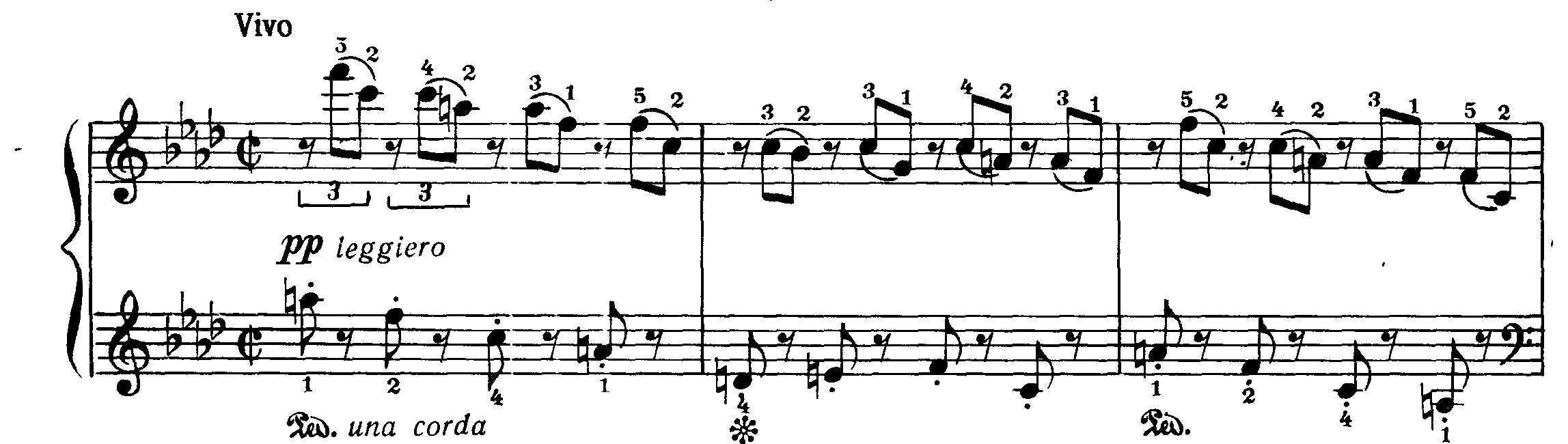

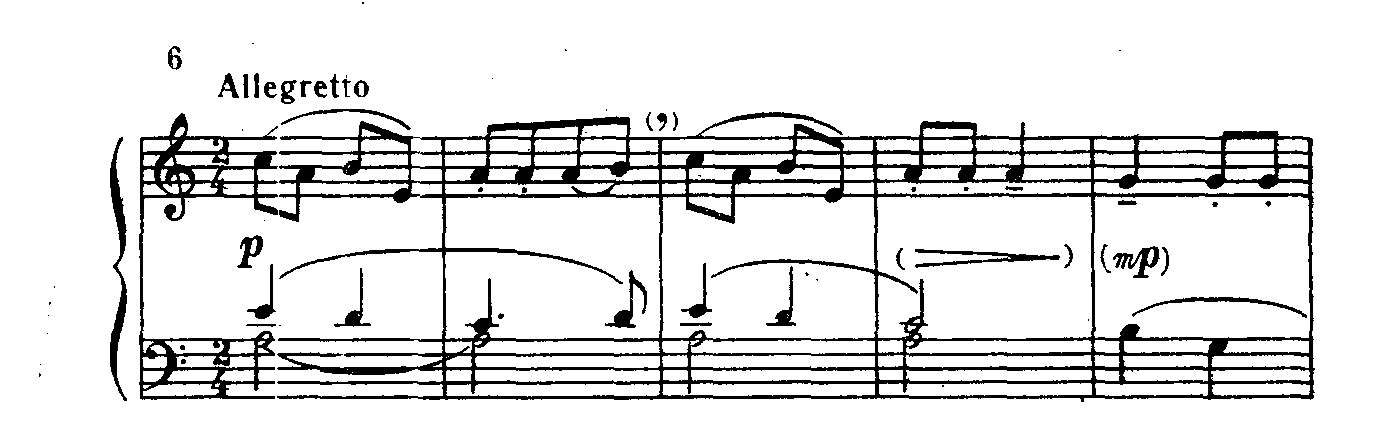

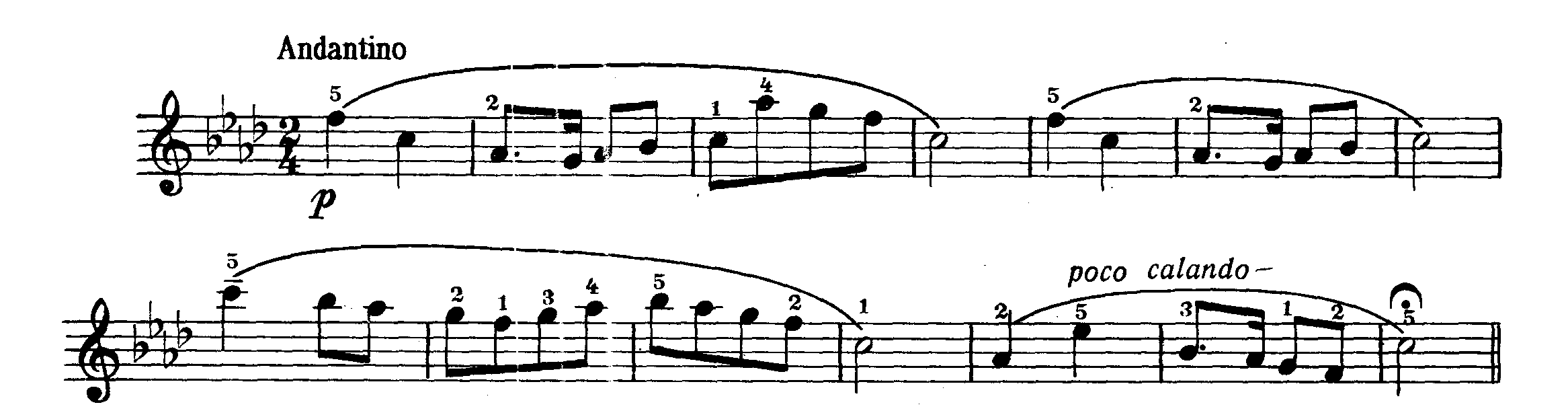

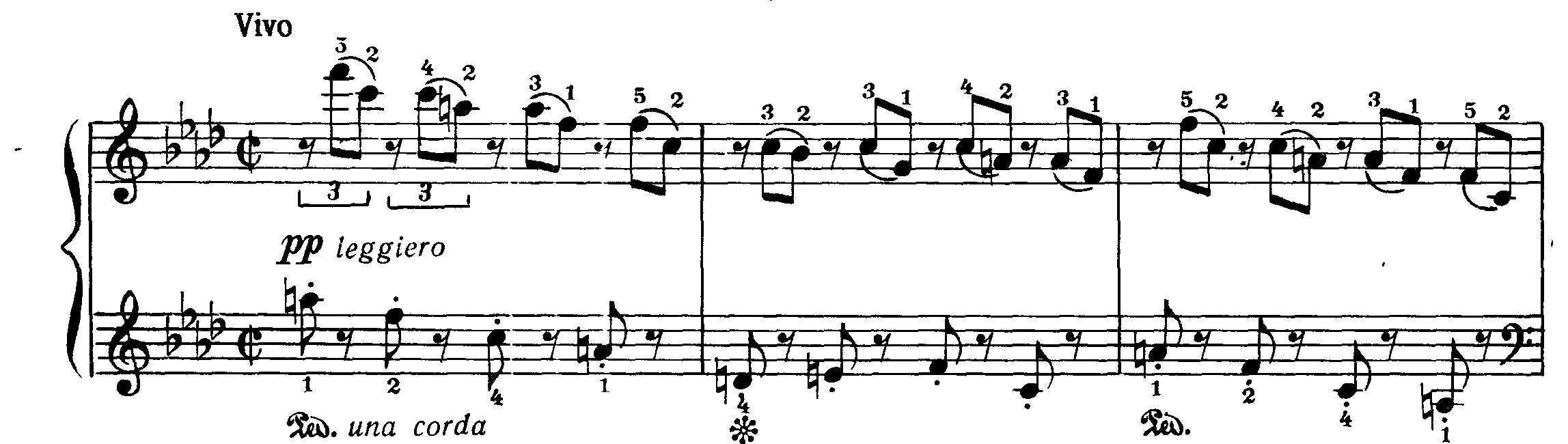

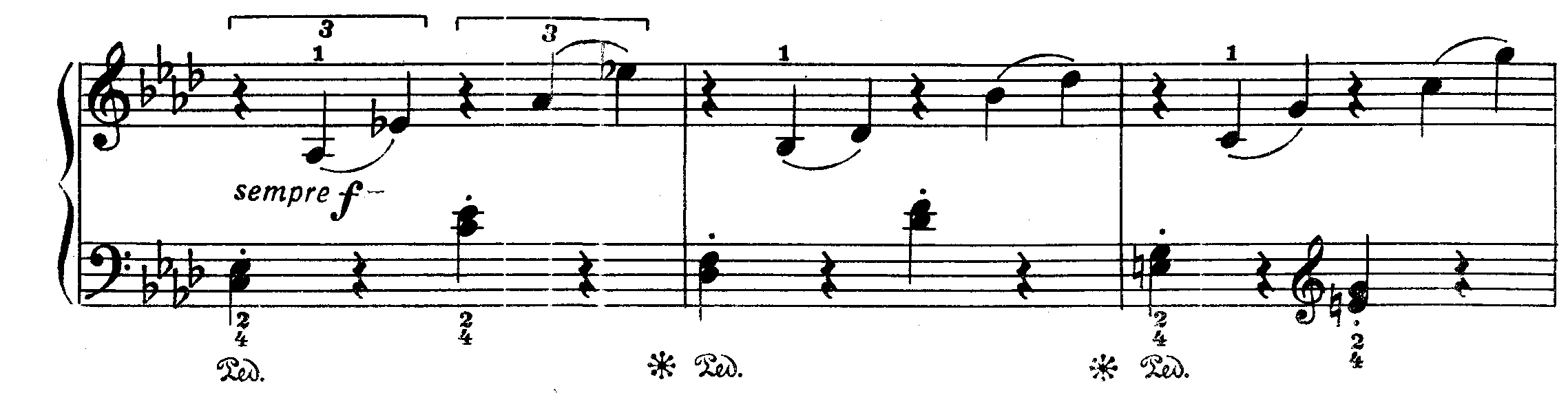

Рассмотрим, как пример свободного варьирования, тему с вариациями ля минор Ю. Щуровского. Исполнительское раскрытие образа темы влияет на выразительное истолкование каждой вариации или групп вариаций:

В предлагаемом произведении сам словесный текст песни наталкивает ученика на поиски средств трактовки вариаций. Вот слова первого куплета песни:

Ой, в лесу калина,

Ой, в лесу калина, Калина, калина!

Комарики, комарики, калина.

В соответствии с ними два начальных построения темы исполняются мягко, напевно, с незаметной цезурой между ними и ощущением завершенности к моменту окончания на ля. В третьей фразе кульминационный двутакт (в его ладово-переменной окраске) следует показать исполнительски ярче при чётком выделении каждого интонационного оборота мелодии. В завершающей фразе, текст которой произносится почти говорком, шестнадцатые ноты чётко артикулируются с последующим ласковым успокоением к концу темы.

Дополнительно поставленные в нотном примере динамические и артикуляционные обозначения помогут ученику разобраться в образном строе темы.

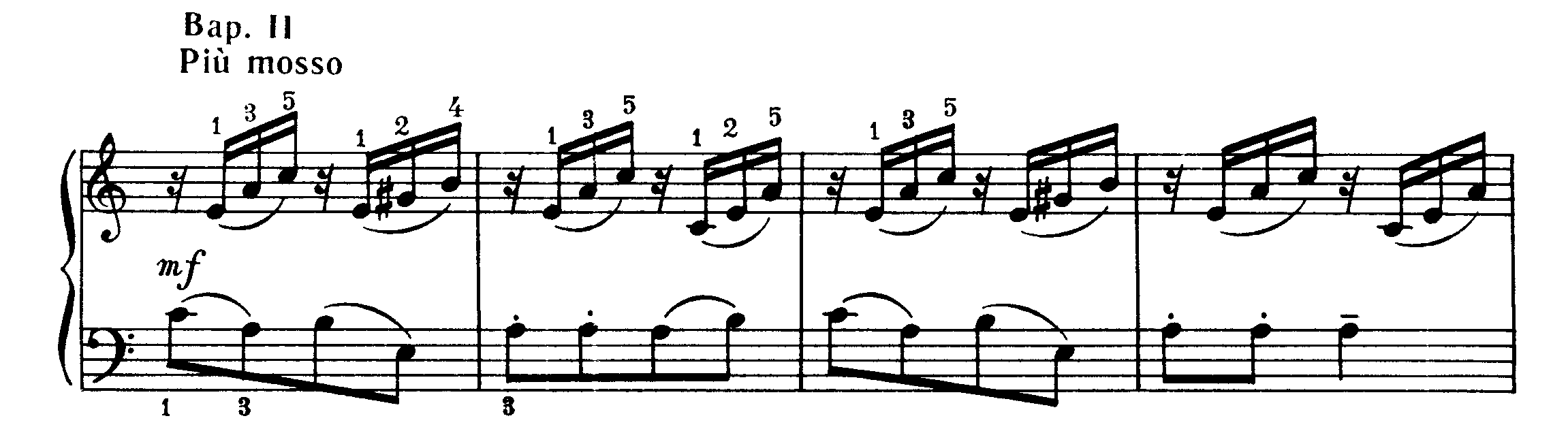

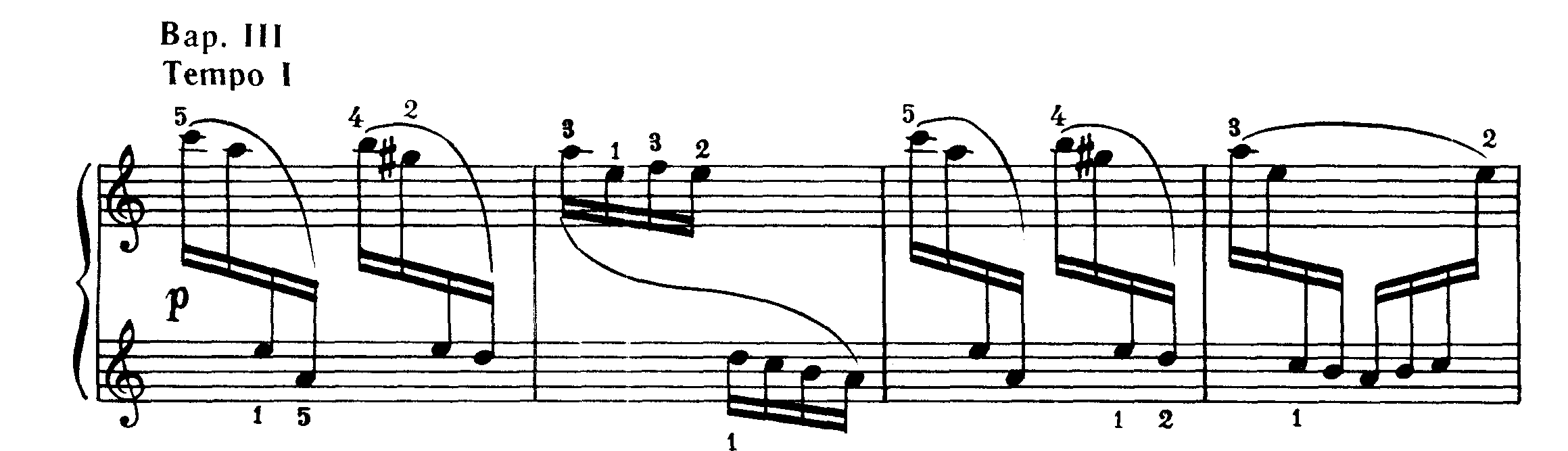

Первая вариация. В фигурационном движении хорошо прослушиваются интонации темы. При разучивании вариации в непрерывной текучести мелодической линии должны быть отмечены синтаксически стёртые грани фраз. В каждом из двух начальных построений это будет достигнуто спадом динамики к окончаниям, в третьем – подъёмом её, в заключении – опять угасанием. Эти динамические нюансы (на этапе выгрыванья в вариацию) полезно дополнять оттяжкой темпа в окончаниях построений с целью ещё более ясного слышания скрытых цезур:

Для сохранения ритмической точности и гибкости звучания необходимо добиваться пластичности движения рук, чтобы не допустить звуковых толчков при переходе на широкие интервалы.

Вторая вариация. Тема её в первоначальном виде воспроизводится в более низком регистре в партии левой руки. Соответственно авторскому указанию (piu mosso) несколько видоизменяется характер мелодии: темп становится подвижнее, артикуляционные штрихи острее. Трёхзвучные фигуры сопровождения в партии правой руки исполняются приёмом лёгкого касания клавиатуры на первых звуках, погружением в неё – на вторых и последующим мягким снятием – в окончаниях групп. Для одновременного воспроизведения партий обеих рук ученику полезно освоить приём равномерных, естественно координируемых противоположных движений рук в ритмически совпадающих точках. Так, в начальном четырёхтакте снятие левой руки на второй и четвёртой восьмых движением от клавиатуры сочетается с погружением правой на клавиатуре. При такой синхронной точности пианистических движений значительно облегчается выразительное исполнение целого и деталей:

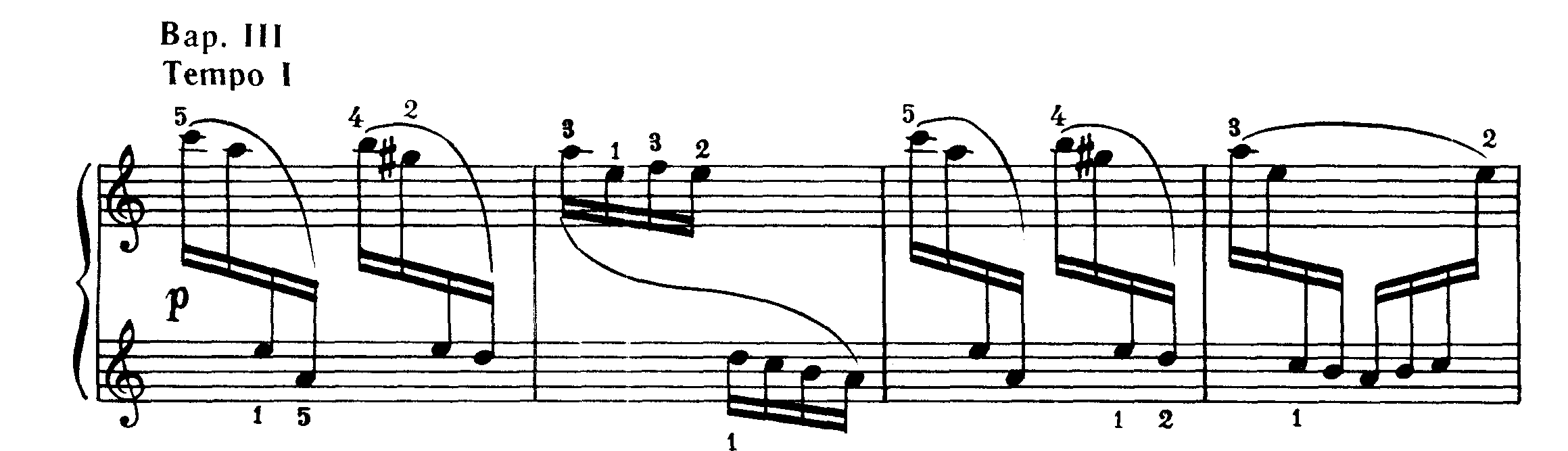

Третья вариация. Как и в первой вариации, в непрерывном потоке шестнадцатых нот то открыто (в верхних звуках фигур), то завуалировано проскальзывают интонации темы. Удобное пианистическое изложение ритмично чередующихся вступлений рук позволяет исполнить вариацию легко и непринуждённо, ощущая целостную звуковую линию и её синтаксическое членение:

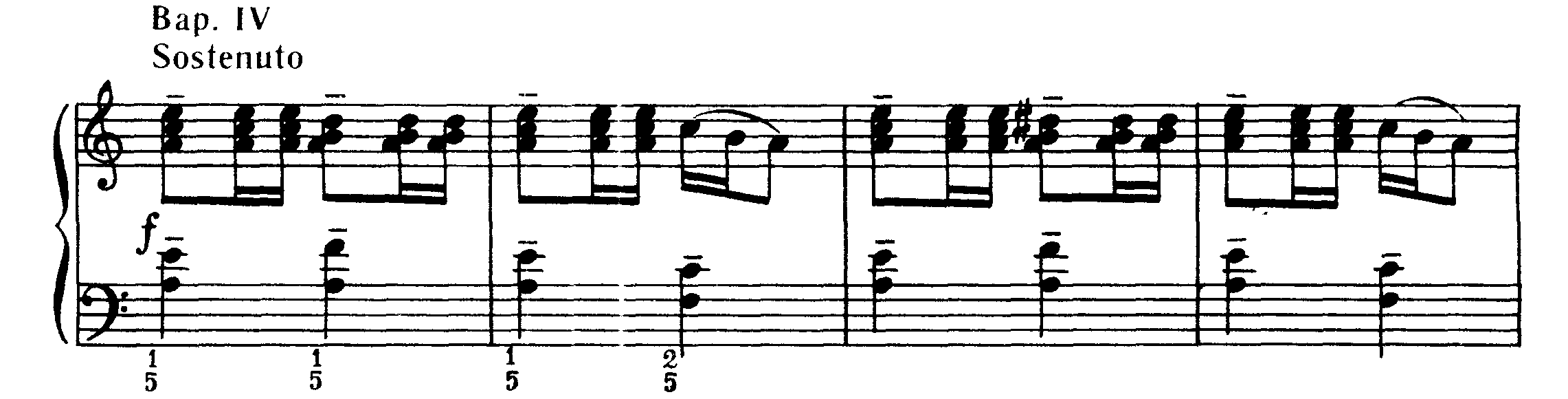

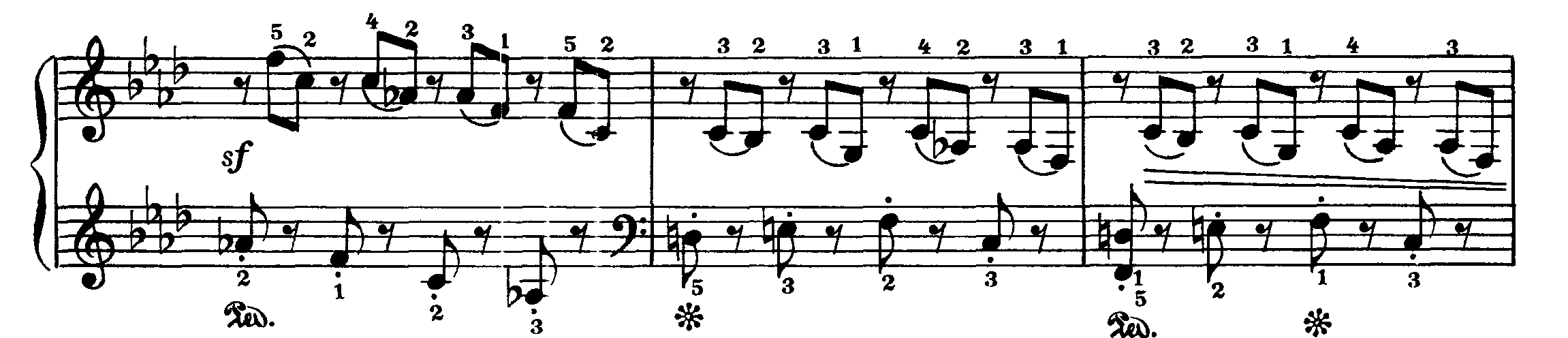

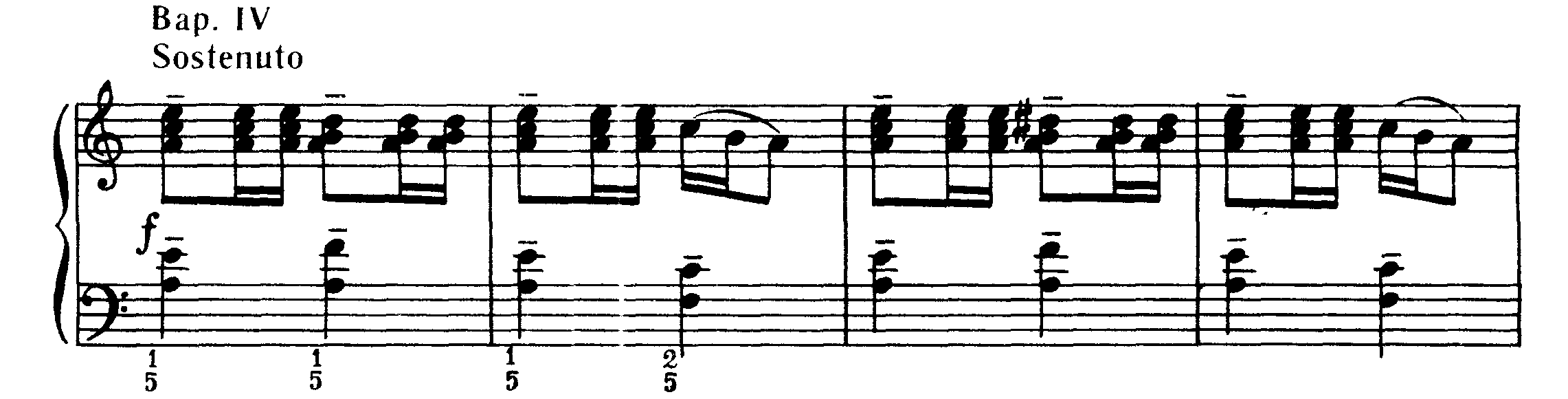

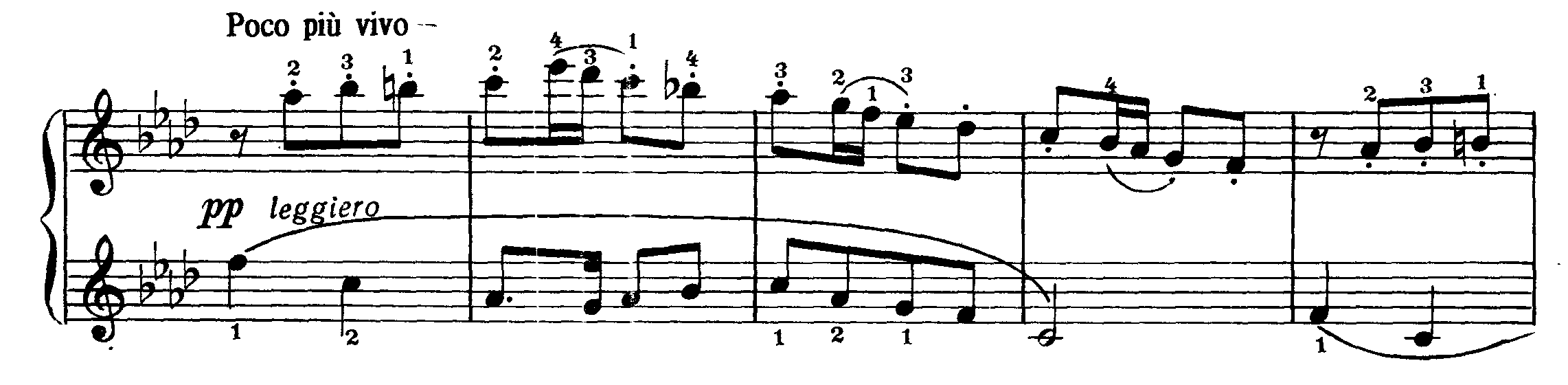

Четвёртая вариация. Если первые три вариации обладают чертами сходства, то каждая из последующих отличается своей жанровой окраской. С первого же такта характер данной вариации с её аккордовой фактурой, неизменным ритмическим рисунком и утяжелённым sostenuto ассоциируется с маршевым движением. При торжественной динамике на forte следует, однако, предупредить возможность появления жёсткого звучания, которое нередко вызывается скованностью движений ученика в плече и кисти при аккордовой игре. Для избежания этого после глубокой опоры руки на восьмых нотах ученику тотчас же необходимо ощутить её освобождение путём незаметного пластичного подъёма кисти, подготавливающего исполнение репетирующих аккордов:

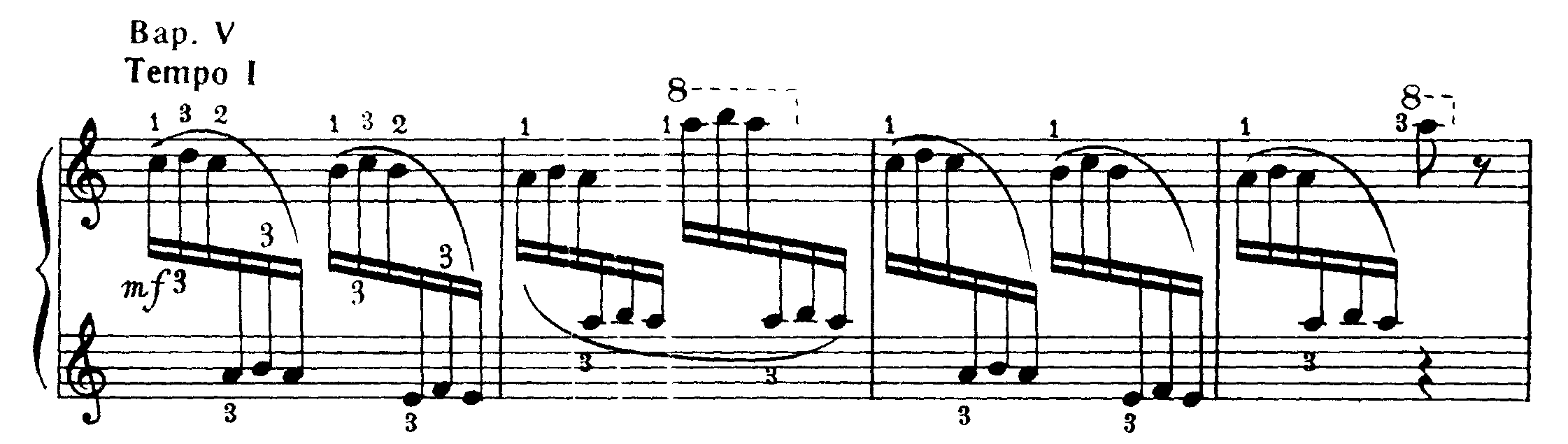

Пятая вариация. Это небольшая виртуозная пьеса со стремительным движением триольных шестнадцатых, исполняемых с помощью быстрой и гибкой перестановки рук на больших регистровых расстояниях. В началах триолей слышатся интонации темы. Однако каждая пара триолей должна ощущаться учеником в её целостном интонировании по шестизвучным группам. С этой целью большим взмаховым движением руки отмечается начало первой триоли, меньшим – вступление второй.

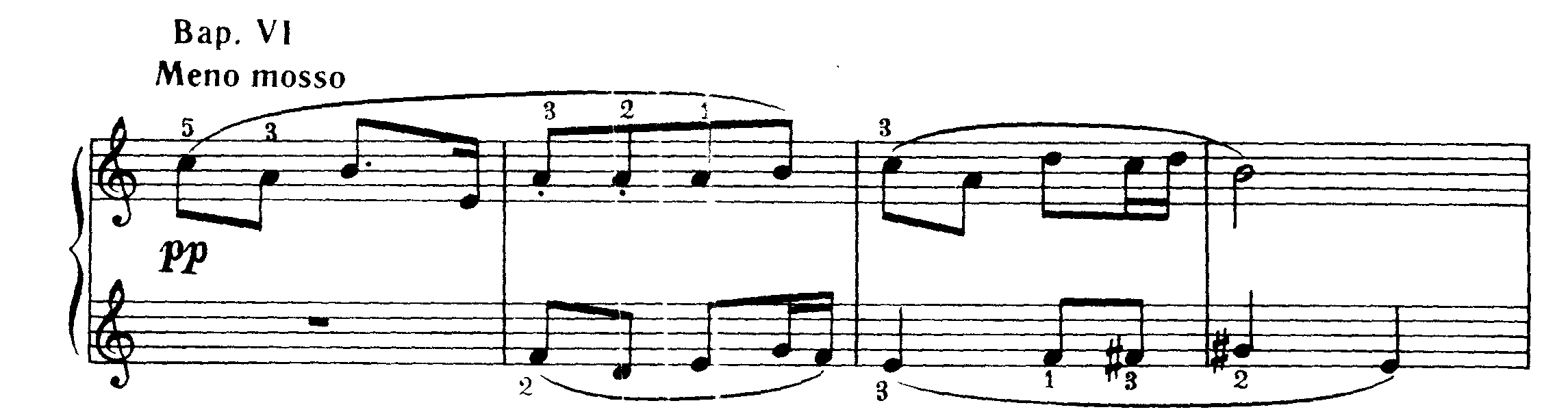

Шестая вариация резко контрастна предыдущей. Видоизменённая мелодия верхнего голоса полностью проводится в ля миноре. Особая роль при разучивании вариации должна быть отведена слышанию учеником полифонической подголосочной ткани с проскальзывающей имитацией начального мелодического оборота темы. В окончании вариации на половинном кадансе чувствуется настроение незавершённости, сдержанности движения к фермате.

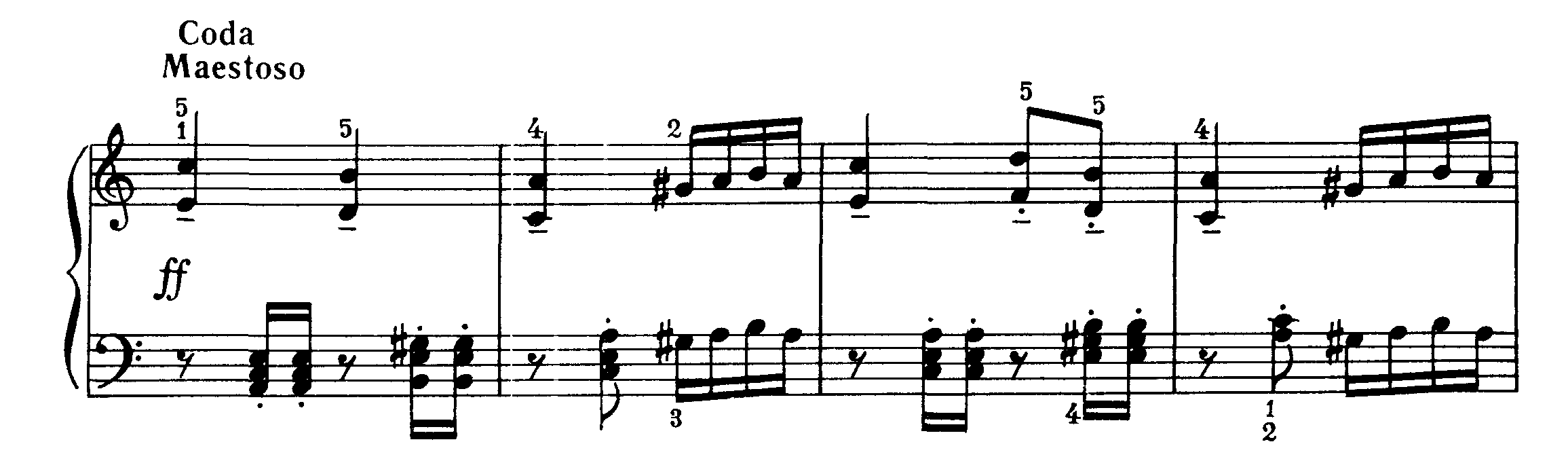

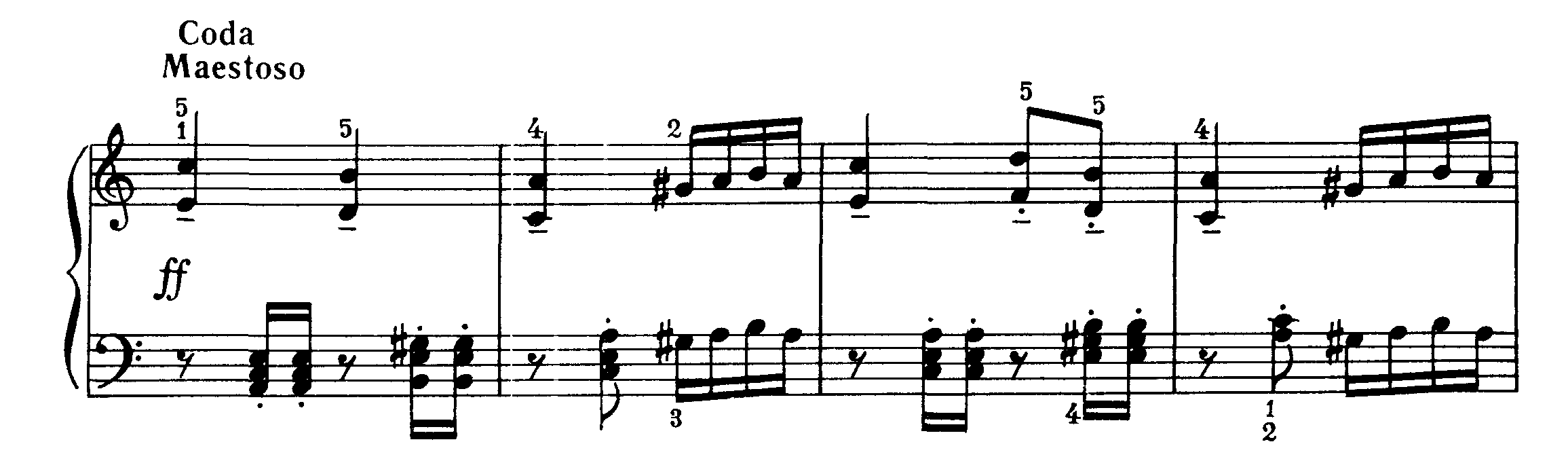

Кода с первых же тактов вводит учащегося в новый образный строй. Авторское Maestoso и fortissimo создаёт впечатление тяжёлой «поступи» четвертных нот в мелодии, исполняемых штрихом tenuto и чередующихся с non legato на аккордовых звеньях в партии левой руки.

После напряжённо звучащего первого восьмитактного построения, отдалённо напоминающего образ темы, внезапно появляется небольшой связующий эпизод, в котором на subito p слышатся отголоски маршевости.

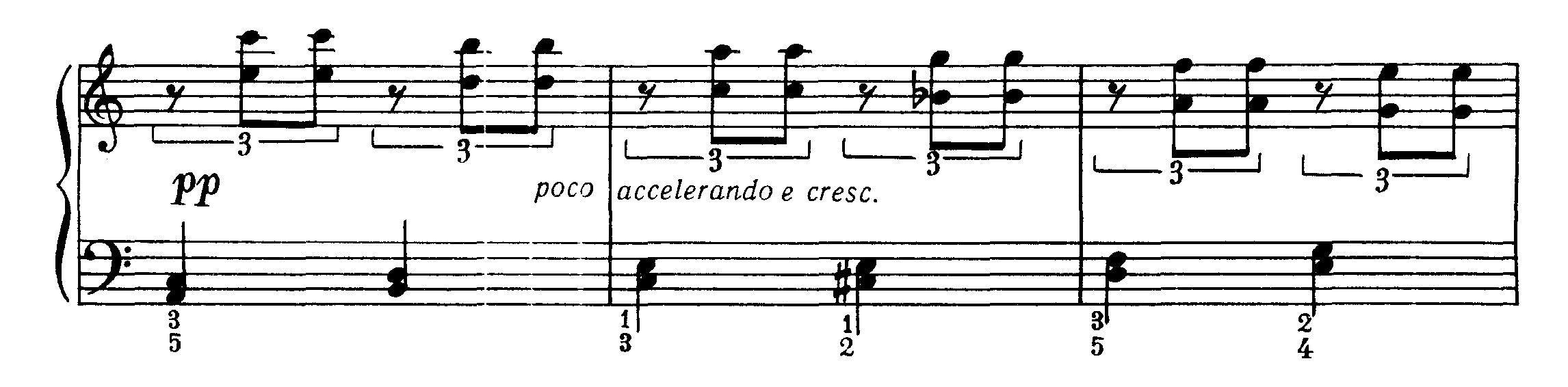

Совершенно в ином ритмо-интонационном освещении выступает заключительная часть коды, начинающаяся с pp (такт 13). Переход к фактуре триольного движения после устойчивой двудольности часто приводит к нарушению учеником темпа исполнения. В этом случае с первых же тактов надо переключить внутреннюю темповую настройку ученика на новый ритмический образ. Вместо привычной метрической квадратности должна быть услышана вальсовая трёхдольность. Этому поможет опора руки на каждом двузвучии в партии левой руки, чередующаяся с мягкими «вальсирующими» движениями в верхнем регистре. Спокойное триольное движение в связи с некоторым ускорением темпа и усилением динамики становится внутренне взволнованным.

Торжественно исполняется последний четырёхтакт на ff , восстанавливающий квадратность ритмического движения с яркими гармоническими переходами в заключительном полном кадансе:

Тема с вариациями ля минор Ю. Щуровского – яркий пример свободного варьирования. Изначально данный композитором темп темы подвергается постоянным изменениям, сама тема подвергается жанровым преобразованиям, меняется её структура и тональный план.

При работе с учеником над вариационным циклом важно подробно остановиться на теме, её характере, строении. Исполнение вариаций требует умения убедительно и рельефно сыграть тему, выявить присущий каждой вариации облик, подчеркнув то новое, что в ней заключается. Выявив структурные и выразительные особенности темы, необходимо в каждой из вариаций найти черты интонационно-ритмического, гармонического, фактурного сходства либо жанрового различия с ней. Этому поможет проигрывание или « внутреннее» пропевание темы, отраженной в разных типах вариаций.

В отличие от сонат и сонатин изучение вариационных циклов осуществляется прежде всего на отечественной литературе (С. Майкапар «Вариации на русскую тему» фа минор, Д. Кабалевский «Лёгкие вариации на тему русской народной песни» соч. 51 и многие другие. Темы многих таких вариаций – народные песни. В композициоонных приёмах варьированного изложения тем мы обнаруживаем две тенденции: это сохранение интонационного остова темы в отдельных вариациях или их группах и введение жанрово характерных вариаций, имеющих лишь отдалённое родство с темой. Названная структура вариаций обуславливает методику работы над ними, близкую методике изучения произведений малых форм.

Слуховой настройке ученика на исполнение темы, её выразительных интонационных оборотов, на синтаксическую и артикуляционную ясность её произнесения немало способствует её фактурная организация, часто представленная в лёгких вариационных циклах в виде одноголосной мелодии. Такая одноголосная песенная тема использована Д. Кабалевским в его «Лёгких вариациях на тему русской народной песни», соч. 51.

Надо напомнить ученику, что каждая вариация это не самостоятельное произведение, а часть цикла и подчиняется общему смыслу. Как известно, цельность вариационного цикла достигается в значительной мере тематическим единством. В некоторых произведениях варьируется мелодия темы, в других она остаётся неизменной и меняется лишь гармония и фактура. Нередко, как, например, в вариациях фа минор С.Я. Майкапара оба эти принципа совмещены в одном и том же произведении. Ученик должен знать, какой из двух принципов положен в основу разучиваемого сочинения, и уметь находить в каждой вариации тему или её элементы. Это поможет осознанно отнестись к разбору текста и глубже проникнуть в содержание исполняемой музыки.

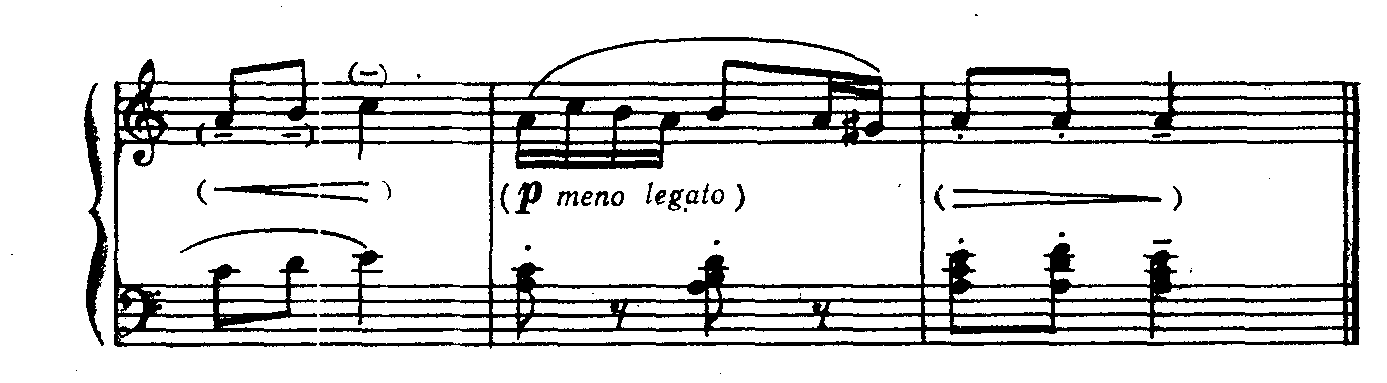

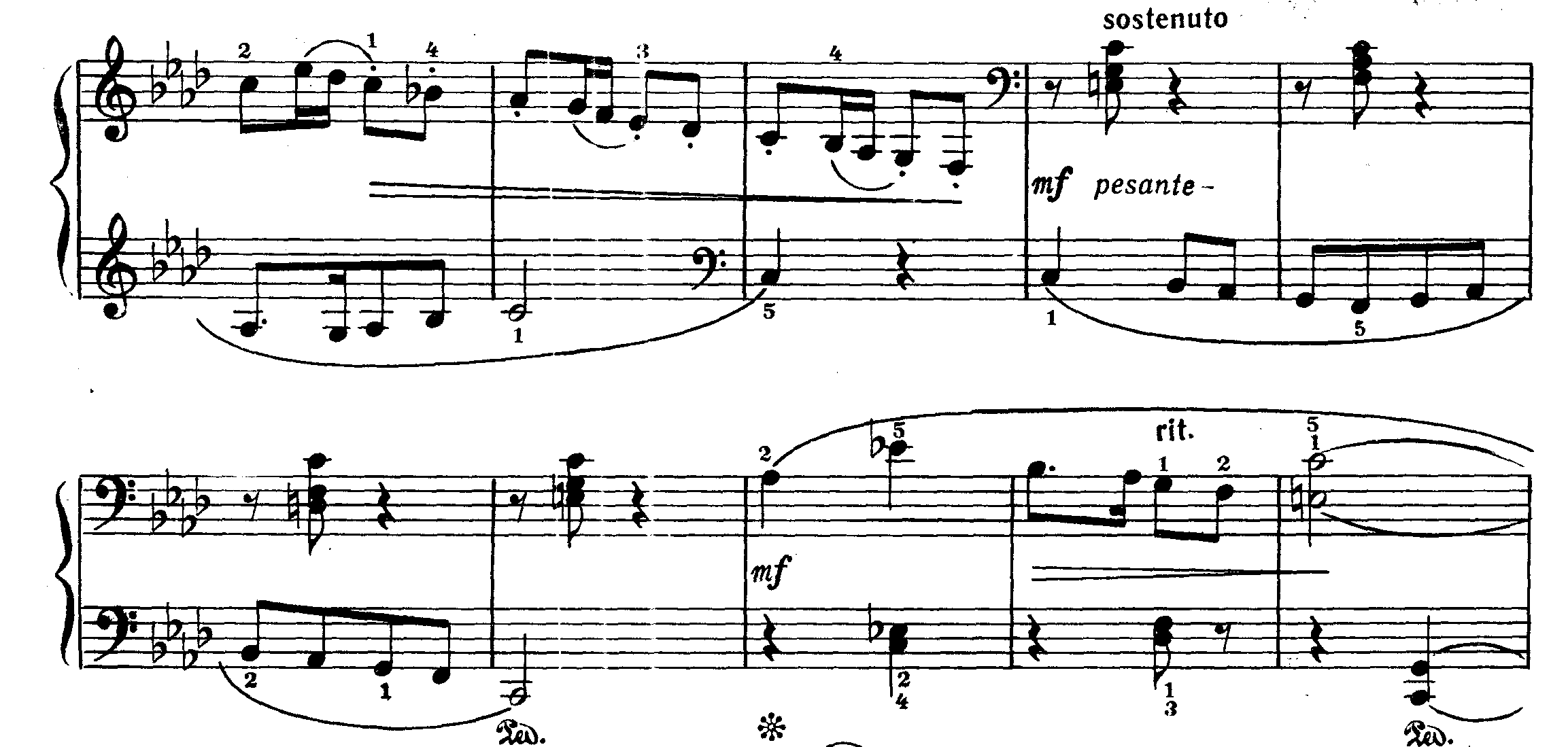

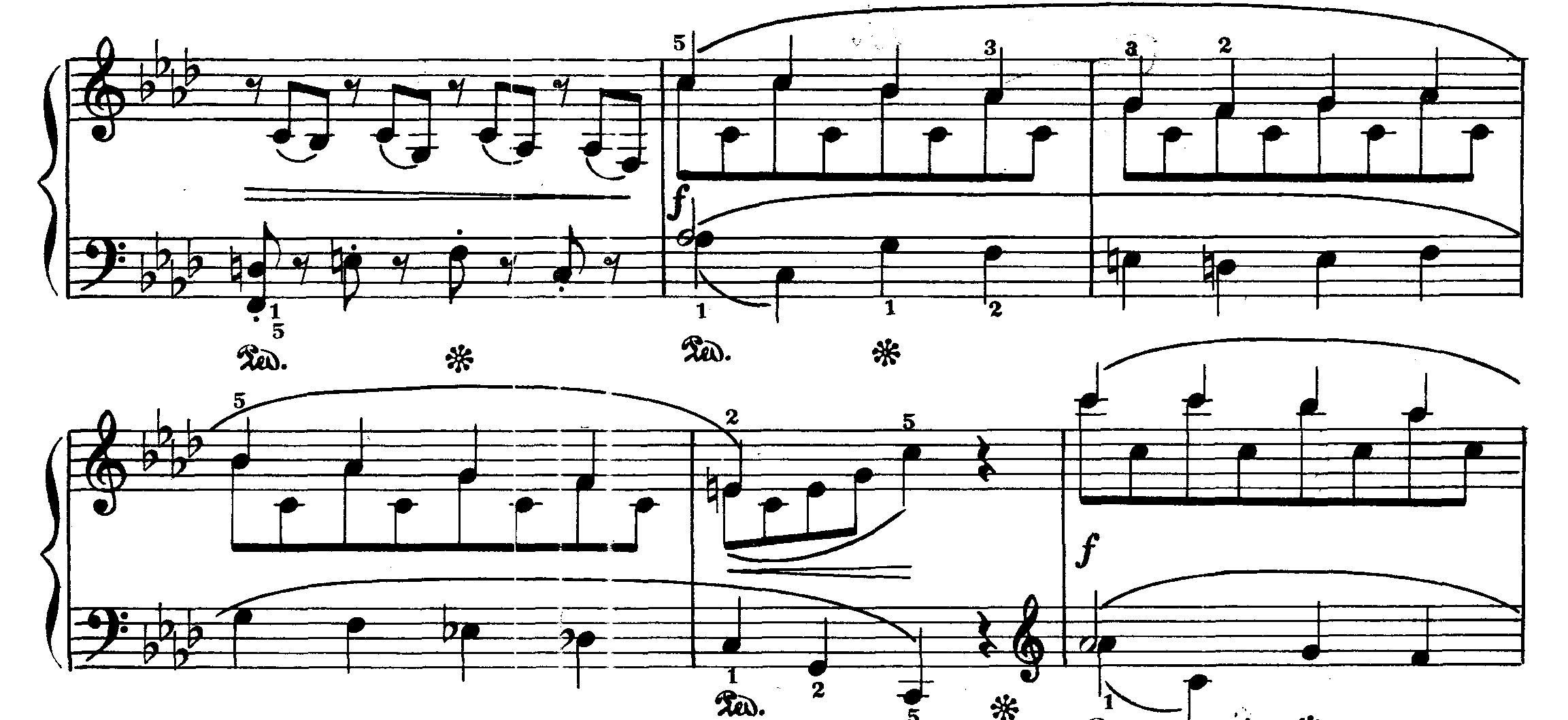

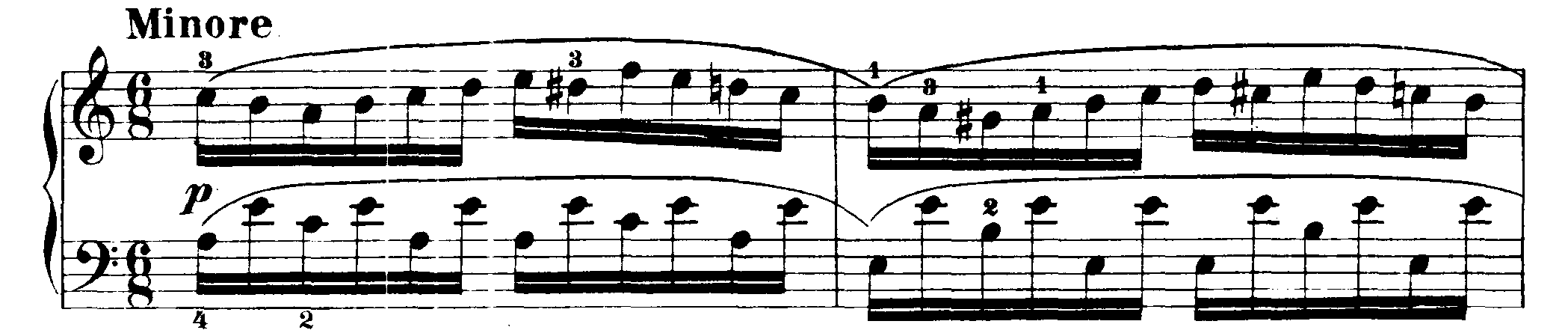

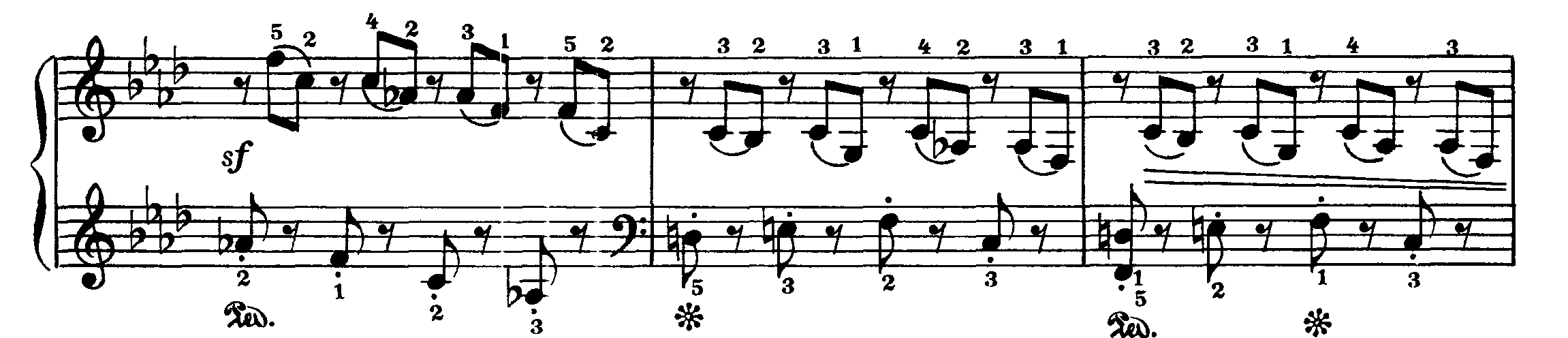

Рассмотрим процесс работы над вариационным циклом на примере вариаций на русскую тему фа минор С.Я. Майкапара:

Это сочинение одно из лучших образцов вариационного цикла в репертуаре средних классов ДМШ. Оно привлекает национальным характером тематического материала, яркостью и разнообразностью художественного содержания, красочностью и эффектностью пианистического изложения. Включение этого произведения в репертуар учащегося даст возможность поработать над исполнением и певучей песенной мелодии в сочетании с различными видами сопровождения, и над полифонией разнообразных типов, и над преодолением некоторых пианистических трудностей. В своей педагогической работе наряду с обязательным ознакомлением с сонатной формой, формой рондо, я стараюсь, чтобы ученики моего класса обязательно прошли эти, на мой взгляд очень полезные вариации.

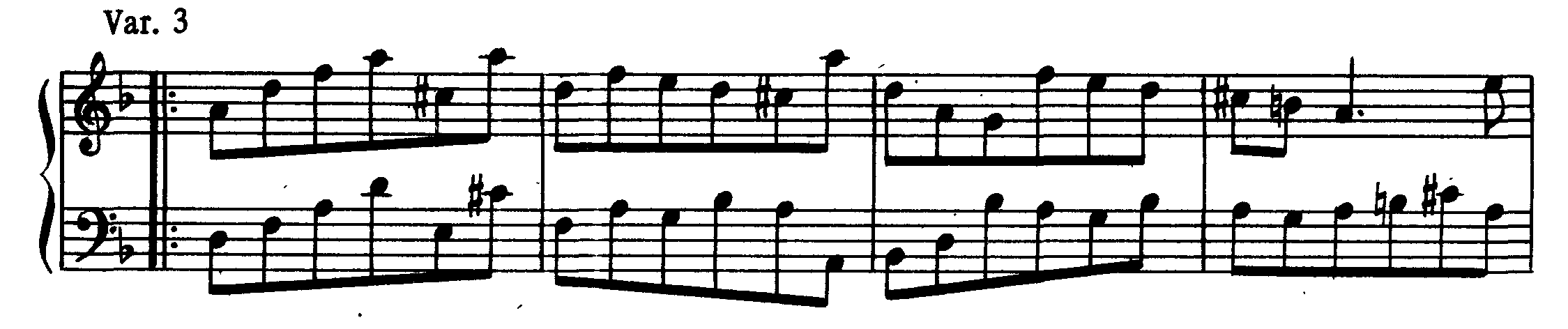

В основу темы автором изложена популярная в конце XIX века песня «Катеринушка»:.

Грустная, выразительная мелодия этой темы очень хороша. В ней ощущаешь и большую теплоту, и широту, словно взор окидывает бескрайнюю степь, расстилающуюся далеко – далеко вокруг.

Тема трудна для исполнения. Лирическая распевность одноголосной темы требует выявления в исполнении целостности мелодического движения. В ней, прежде всего, нелегко добиться совершенного legato (ученики, например, часто недостаточно слушают шестнадцатые после восьмой с точкой и играют их грубо, в результате чего нарушается цельность мелодической линии). Наряду с этим в каждом из четырёх фраз оттеняются свои характерные детали. Две начальные фразы воспроизводятся при ярком интонировании ниспадающего квартового мелодического оборота (фа – до) с последующим спокойным звучанием более мелких длительностей. Наиболее выпукло и при сохранении динамического уровня воссоздаётся третья, кульминационная, фраза темы. В завершающем построении появляется «мечтательная» восходящая квинтовая интонация (ля-бемоль – ми-бемоль), переходящая в «замирающее» окончание темы. Но особенно трудно передать по-настоящему содержание темы, исполнить её просто, задушевно.

Первая вариация сразу же вводит ученика в новый мир образов, приобщает к новым пианистическим задачам.

Её форма несколько расширена за счёт введения репризной части, воспроизводящей материал первой половины темы. Первая вариация имеет полифоническое строение, близкое к подголосочному складу, изложена в виде контрастно-полифонического двухголосия. Почти неизменная тема проходит в басу, над нею свободно вьётся сопровождающий голос, они исполняются раздельными артикуляционными штрихами. Такое двухголосие полезно сначала поучить на legato, чтобы ученик ясно услышал наиболее характерные и ритмически трудные эпизоды. Тему не следует специально выделять, она и так рельефно выступает на фоне прозрачного верхнего голоса. При соединении темы с сопровождением ученику особенно трудно добиться хорошего сочетания восьмой с точкой и шестнадцатой в теме с восьмой и двумя шестнадцатыми в верхнем голосе (второй такт). Учить это место, помимо общеупотребительных способов, полезно путём наращивания звуков, но не в обычном порядке, а с конца, начиная с совпадающих звуков.

В первой вариации трудно достигнуть гибкости ритма, особенно органичного замедления в третьей и четвёртой фразах в теме. Если тему ещё можно играть без педали, то в первой вариации педаль весьма желательна. Надо сказать, что в произведениях С. Я. Майкапара педаль нередко расставлена чрезмерно обильно. В 1 вариации педаль используется в пятнадцатом и шестнадцатом тактах на басовой квинте, с тем чтобы лучше связать эту квинту в одно аккордовое сочетание с секстой в правой руке.

Третья фраза, центральная кульминация всей вариации, расположенная в низком басовом регистре, звучит сдержанно (sostenuto e pesante) и исполняется приёмом глубокой опоры руки на каждый интонируемый звук, играется более насыщенно и значительно.

Последняя фраза, перенесённая в верхний голос, естественно вливается в репризу.

Вторая вариация также полифонического склада. Она полностью сохраняет мелодический рисунок темы, написана в виде строгого двухголосного канона в октаву. Характер вариации мужественный, энергичный, что подчёркивается акцентами (в теме их не было).

Нижний голос запаздывает по отношению к верхнему на один такт. Здесь нужно научить ребёнка рельефно показывать наиболее яркие мелодические обороты, равномерно выступающие в голосах.

Например, в первых двух фразах каждого голоса канона подчёркнуто произносятся звуки фа и до и напевно, на большом legato – секстовая интонация до – ля (такты 3 и 4). Аналогично исполняется вторая часть канона. При черновой работе выявление наиболее интонационно и динамически выразительных эпизодов в одном из голосов может сочетаться с намеренным сглаживанием особенностей звучания в другом.

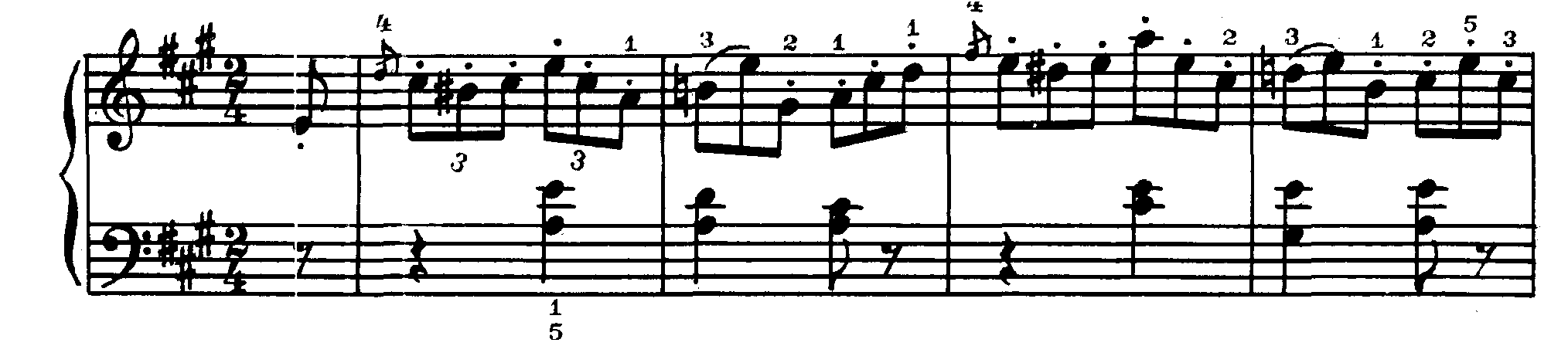

Третья вариация длиннее всех предыдущих и разнообразнее по фактуре, очень эффектна и трудна в пианистическом отношении. Ученик не сразу узнаёт здесь тематическую основу мелодии, как в предыдущих двух вариациях.

Четырёхтактные построения первой половины темы появляются в новом двухтактном оформлении из-за смены размера (вместо 2\4 – 2\2). Одновременно с этим структура второй фразы расширяется за счет дополнительного двукратного повторения её последнего такта. Таким образом, образуются новые шеститактовые построения.

Кроме того, автор освежает непрерывное «токкатное» движение триолями, новым ладовым «освещением». Первый шеститакт звучит в одноимённом светлом фа мажоре, а второй – в основном фа миноре:

Основной технической трудностью исполнения экспозиционной части является овладение ритмической и динамической точностью и ровностью в темпе Presto. Лёгкость, быстрота и чёткость звучания пассажей достигается их проигрывания в среднем темпе, который позволяет контролировать слухом целостность линии мелодического движения и точность пианистических приёмов. При этом в чередующихся вступлениях рук особенно важно ощутить одинаковые эластичные опоры левой руки на первых, а правой – на вторых звуках каждой триоли. Предупреждая возможные «провалы» в звучании последней ноты триоли, её следует исполнять приёмом погружения руки в клавиатуру с дальнейшим пластичным снятием её одновременно с наступающей паузой.

Полезно поиграть пассажи по звеньям в быстром темпе, постепенно объединяя соседние звенья. Кроме того, важно тщательно выучить партию левой руки, так как она образует основу пассажа. При исполнении левой руки, однако, ни в коем случае не следует специально её выделять. Ученики нередко именно так играют пассажи, не замечая того, что элементы темы содержатся в средних звуках триолей.

В варьированном изложении третей фразы почти полностью воспроизводится мелодический рисунок темы. Однако, находясь в окружении двух сопутствующих ей голосов, мелодия звучит более драматично, взволнованно (здесь надо ощутить опору правой руки на каждый звук верхнего голоса). Сложность состоит в звучании двух голосов в правой руке, широкие интервалы требуют хорошей растяжки детской руки. Ведущий голос исполняется весом руки. Для этого его надо поучить отдельно, а затем продолжить исполнение мелодии «тяжёлыми», «мягко переступающими» пальцами, постепенно вводить звуки сопровождения, при этом во время упражнения руку «собирать» в сторону пятого пальца. Сопровождение в начале полезно поучить лёгким stassato.

Четвёртая фраза с её видоизменённым ритмическим движением (триольные четвертные ноты) сохраняет лишь гармоническую основу темы и исполняется при всё большем замедлении темпа на объёмной гармонической педали.

В репризной части вновь возникает стремительное движение триолями, точно повторяющее начальный шеститакт вариации.

В завершающей весь вариационный цикл коде появляются два вступительных построения темы в сосредоточенно сдержанном poko pesante в темпе andante на mf.

Тема проводится на фоне аккордов в сокращённом и несколько изменённом виде. Гармонизация придаёт её оттенок торжественности и спокойствия.

При окончательной отделке формы необходимо ещё раз уточнить развитие основного образа, характер которого постепенно видоизменяется. В связи с этим важно окончательно продумать темп исполнения, как и в большинстве вариационных циклов, здесь уместны в отдельных вариациях темповые отклонения. Имеющиеся в нотах метроритмические отклонения следует рассматривать как очень приблизительные. Так, например, тему можно было сыграть несколько медленнее указанного темпа, а канон подвижнее темы. В вариациях С. Я. Майкапара имеют большое значение цезуры. Необходимость некоторого дополнительного дыхания между темой и первой вариацией, а так же между последней вариацией везде указана автором при помощи ферматы, за исключением одного случая – цезуры перед заключительным проведением темы. Здесь необходима небольшая остановка, и это надо разъяснить ученику. Без неё окажется «скомканным» всё заключение цикла.

Большое значение для выявления формы цикла имеют цезуры между отдельными вариациями. Цезурами можно разъединить вариации и объединить их. Тем самым размельчив или укрупнив форму. Можно подчеркнуть значение отдельных вариаций, приковав к ним внимание слушателя предварительной «настораживающей» цезурой. Мастерское владение этими тонкостями исполнения доступно лишь зрелому артисту, но учиться им надо со школьной скамьи. Цезуры должны помогать дослушивать предыдущее и давать возможность приготовиться к новому, не разрывая целое, перед минорной вариацией цезура будет больше.

Для вариационных циклов присущи большая моторная устремлённость, чёткость ритмики, отклонение в отдельных вариациях не только от темпа, но и от изначального характера, жанра, многообразие штрихов и фактурных приёмов.

Очень важно научить ребёнка с первого же такта находить основной темп. Для его «угадывания», особенно в ритмически спокойных темах, полезно внутренне пропеть пли «продирижировать» такую вариацию, которая отличается жанровой характерностью, вследствие чего её темп ощущается яснее, а основной темп найти будет проще.

Кульминация в вариационных циклах часто бывает в конце, в финале. Обычно она больше по размеру всех предыдущих вариаций, динамичная и обобщающая. Иногда в вариациях бывают коды, повторяющие тему в её первом виде, тогда кульминация обычно перемещается на предыдущую вариацию. Родственность по настроению ряда вариаций позволяет представить их в виде единого крупного раздела.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, вариационные циклы на протяжении многих столетий претерпели множество изменений. Вариации каждой эпохи ставят перед исполнителем определённые задачи. В строгих классических вариациях узнаваемая тема сохраняет свою структуру, тональный план на протяжении всего цикла. Сложность исполнения заключается в выдержке единого темпа, технических сложностях, в том, чтобы подчеркнуть индивидуальность каждой вариации. В свободных вариациях основной сложностью является разноплановое, ярко – жанровое исполнение каждой вариации. Нахождение нужного темпа, правильного звукоизвлечения, владение виртуозной техникой – важные условия исполнения вариационных циклов конца 19-20 веков. Поняв содержание и структуру темы, надо попытаться найти черты сходства или различия с ней. Тема учеником всегда должна быть узнаваема.

Работа с учеником над вариационными циклами развивает его музыкальное мышление в двух направлениях: это, с одной стороны, слуховое ощущение единства темы и вариаций, а с другой – гибкое переключение на иной образный строй.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано М., Музыка 1978 г.

2. Милич Б.Е. Воспитание ученика-пианиста в 3-4 классы ДМШ К., Музыкальная Украина 1979 г.

3. Попова Т.И. Музыкальные жанры и формы М., Музгиз 1954 г.

4. Способин И.В. Музыкальная форма М., Музыка 1984 г.

5. Тюлин Ю., Бершадская Музыкальная форма. М., Музыка 1965 г.