Министерство здравоохранения Московской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Московской области

«Московский областной медицинский колледж № 2»

(ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 2»)

| РАССМОТРЕНА на заседании ЦМК ____________________________________

Протокол №_____ от «______» ___________________ 20___г.

Председатель ЦМК _____________ /_____________________/ |

|

Методическая разработка

к практическому занятию

«Термометрия. Уход при лихорадке»

по дисциплине

«Технология оказания медицинских услуг»

для специальности

31.02.01 Лечебное дело

31.02.02 Акушерское дело

34.02.01 Сестринское дело

Составитель

Дымова Светлана Александровна

преподаватель

первой квалификационной категории

Коломна

2019

оглавление

1. Пояснительная записка 3

2. Методический блок 5

3. Информационный блок 10

4. Контролирующий блок 18

5. Список использованных источников 28

5. Приложения 30

Пояснительная записка

Данная методическая разработка предназначена для проведения практического занятия по теме «Термометрия. Уход при лихорадке», направлена на формирование профессиональных знаний при изучении данного междисциплинарного курса, к пониманию проблем, которые могут возникнуть при нарушении алгоритма манипуляции и их последствию.

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в современных условиях в российском здравоохранении огромное значение придается методам диагностики состояния пациента. С каждым годом появляется все больше новой высокотехнологичной аппаратуры, методик обследования. Но продолжают оставаться актуальными и такие методы оценки функционального состояния пациента как термометрия, определение частоты дыхательных движений, исследование пульса, измерение артериального давления. Оценка функционального состояния является неотъемлемой частью диагностики заболеваний.

В процессе занятия, обучающиеся овладевают знаниями для правильного выполнения обследования, проводят грамотную психологическую поддержку и подготовку пациента, организуют правильное положение во время проведения исследования, что снижает, и даже практически не создает риск получения неверных результатов.

На занятии используются современные информационные технологии (демонстрация мультимедийных материалов), направленные на активизацию внимания обучающихся, повышения мотивации к активному участию в учебном процессе.

В ходе проведения занятия преподавателем были продемонстрированы следующие методы обучения и воспитания:

1. Методы формирования новых знаний и способов деятельности (объяснительно-иллюстративный проблемный)

2. Методы организации деятельности обучающихся (мозговой штурм, дискуссия методы самостоятельной работы)

3. Методы контроля и самоконтроля (тестирование, устные опросы).

4. Методы формирования личностных результатов (беседа, убеждение, внушение и др).

Преподавателем реализуются такие образовательные технологии как групповое обучение, при котором развивается умение работать в команде, формируется психология сотрудничества, благодаря чему увеличивается результативность усвоения материала.

В целях эффективного контроля знаний применяются тестовые задания, решаются проблемные задачи, работа с фантомами, проведение беседы с пациентом (использование методики интерактивного метода обучения)

Данная методическая разработка предназначена для преподавателей и студентов при изучении междисциплинарного курса Технология оказания медицинских услуг при проведении практического занятия в практическом кабинете профессиональной образовательной организации.

Методическая разработка включает следующие разделы:

-Методический блок

-Информационный блок

-Контролирующий блок

-Приложения

Методический блок представлен технологической картой занятия. Информационный блок содержит конспект практического занятия. Контролирующий блок включает в себя вопросы для повторения изученного материала (фронтальный опрос), тестовые задания для повторения изученного материала, проблемно-ситуационные задачи для закрепления изученного материала.

В приложении представлены слайды мультимедийной презентации, тесты, алгоритмы выполнения манипуляции при измерении температуры пациента в подмышечной впадине, в полости рта, в области прямой кишки.

Методический блок

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ

наименование МДК - «Технология оказания медицинских услуг»

наименование темы – Термометрия. Уход при лихорадке.

междисциплинарные и межмодульные связи – ОП 01 Основы латинского языка с медицинской терминологией; ОП 03 Основы патологии; ОП 05 Гигиена и экология человека; МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение; ПМ 02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессе; МДК02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях.

цели занятия:

Образовательная: подвести студентов к пониманию взаимосвязи теплообразования и теплоотдачи; объяснить суть термометрии; сформировать понятие о способах измерения температуры, о видах лихорадки; раскрыть суть механизма теплообразования и пути теплопередачи;

Развивающая: развитие у обучающихся мыслительных способностей, речи, умение использовать знания, полученные ранее, сопоставлять их, делать выводы, развитие умения работать в команде, навыков самостоятельной работы, формирование элементов профессиональных компетенций (указаны ниже)

Воспитательная: формирование мотивации к обучению, профессионального интереса к изучению данной дисциплины, привитие обучающимся элементов субординации, чувства ответственности за принятое решение и свою работу; развитие общих компетенций

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.

ОК З. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и

нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды

(подчиненных), за результат выполнения заданий.

вид занятия – практическое

место проведения занятия – кабинет профессиональных дисциплин (практических занятий)

продолжительность занятия – 180 мин.

наглядные пособия – таблицы, муляжи, специальное оборудование, авторская мультимедийная презентация по теме «Термометрия. Уход при лихорадке», обучающий фильм.

технические средства обучения – ПК с программным обеспечением, мультимедийный видеопроектор, экран.

перечень основной и дополнительной литературы

Основные источники:

Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела: учебное пособие в 2-х ч. / С.А. Мухина, И.И. Тарновская. 2-е изд., переработанное и доп. – М.: Родник, ч. 2, 2001. – 296 с.

Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела: учебник для мед. уч. и колледж / С.А. Мухина, И.И. Тарновская. – М.: ГОЭТАР-Медиа, 2008. – 368 с.; ил.

Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы сестринского дела»: учебник / С.А. Мухина, И.И. Тарновская. 2-е изд., исп. и доп. – М.: ГОЭТАР-Медиа, 2008. – 512 с.; ил.

Дополнительные источники:

Калягина Л.Г. Основы сестринского дела: учеб. пособие /Л.Г. Калягина, В.П. Смирнов. – М: ФГОУ «ВУНМЦ Роздрава», 2006 – 432 с.; ил.

Основы сестринского дела: Учебное пособие / Вебер В.Р., Чуваков Г.И., Лапотников В.А. и др. – М.: Медицина, 2001. – 496 с.: ил.

Основы сестринского дела. Серия «Медицина для вас» / Обуховец Т.П., Склярова Т.А., Чернова О.Ф. – Рн/Д.: Феникс, 2002. – 448 с.

Скворцов В.В. Основы сестринского дела. – Рн/Д.: Феникс, 2008. – 358 [1] с. – (Медицина).

Основы сестринского дела: учебно-метод. пособие [для мед. уч. и колледжей] / под ред. к.м.н. А.И. Шпирна. – М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2003. – 720 с.

Яромич И.В. Сестринское дело: Учебное пособие – 6-е изд., испр. – М.: Издательство Оникс, 2007. – 464 с., ил.

перечень раздаточного материала – тестовые задания для определения исходного уровня знаний, задачи, методическая разработка для преподавателя, алгоритмы проведения манипуляций, муляжи, специальное оборудование, виды термометров.

формируемые элементы общих компетенций

| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |

| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |

| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |

| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |

| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |

| ОК 6 | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |

| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу подчиненных членов команды и результат выполнения заданий |

| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, планировать повышение квалификации |

| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |

| ОК 10 | Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия |

| ОК 11 | Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и человеку |

| ОК 12 | Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности |

| ОК 13 | Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей |

формируемые элементы профессиональных компетенций:

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть вмешательств.

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками лечебного процесса.

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами.

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования.

ПК 2.5. Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.

Задачи практического занятия

В результате освоения данной темы обучающийся должен уметь:

Оказать помощь пациенту в зависимости от периода лихорадки.

Осуществить сестринский процесс при нарушении удовлетворения потребности пациента в поддержании нормальной температуры тела на примере клинической ситуации.

Выполнять следующие процедуры и манипуляции:

измерение температуры тела в подмышечной впадине;

обработку термометра после манипуляции;

регистрацию результатов измерения температуры тела в температурном листе;

определение по клиническим проявлениям периода лихорадки;

оказание помощи пациенту в I, II, III периодах лихорадки.

В результате освоения данной темы обучающийся должен знать:

Механизм теплообразования и пути теплоотдачи.

Виды термометров.

Устройство максимального ртутного термометра.

Физиологические колебания температуры тела в течение дня.

Понятия, виды, периоды, механизм развития лихорадки.

Области тела, используемые для измерения температуры.

Клинические проявления в I, II, III периоде лихорадки.

Задания для самостоятельной работы - составление словаря терминов, заполнение температурного листа родственников в течении недели, с составлением графической кривой (папка профессионала)

Хронологическая карта занятия

Информационный блок

Термометрия. Уход при лихорадке.

Терморегуляция.

Механизм теплопродукции

Механизм теплоотдачи

Центр терморегуляции

Историческая справка

Виды термометров

Виды лихорадок

Периоды лихорадки

Сестринский уход в различные периоды лихорадок

Регистрация данных термометрии в температурном листе

Алгоритм измерения температуры в подмышечной впадине. Алгоритм измерения температуры в полости рта. Алгоритм измерения температуры в прямой кишке

Правила техники безопасности при работе с ртутным термометром. Демеркуризация.

Тестовые задания

Ситуационные задачи

Заключение

Приложение №1, №2

Терморегуляция

Человек, как и большинство млекопитающих - гомойотермное создание. Гомойотермия - это способность организма обеспечивать себе постоянство уровня температуры, в основном с помощью физиолого-биохимических реакций.

Терморегуляция организма человека – это эволюционно сформировавшийся набор механизмов, которые срабатывают за счет гуморальной (посредством жидкой среды) и нервной регуляции, метаболизма (обмена веществ) и энергетического обмена. Различные механизмы имеют различные способы и условия срабатывания, поэтому их активация зависит от времени дня, пола человека, числа прожитых лет и даже положения Земли на орбите.

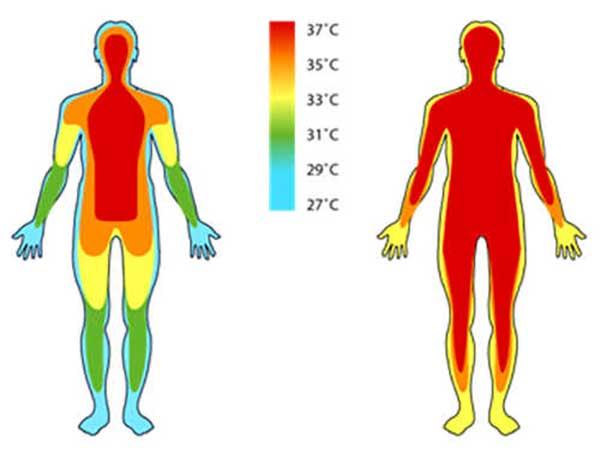

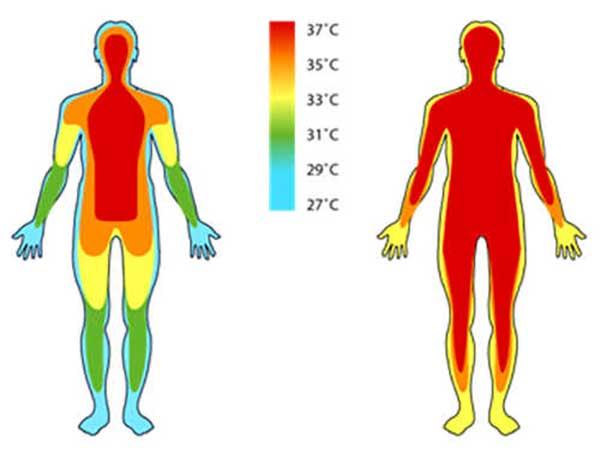

1 1. Тепловая карта человека

1. Тепловая карта человека

Терморегуляция в организме человека выполняется рефлекторно. Специальные системы, действие которых направлено на контроль температуры, регулируют интенсивность отдачи или поглощения тепла. Поддержание температурного режима тела на постоянном заданном уровне осуществляется при помощи двух противоположных механизмов терморегуляции организма человека - отдачи и продукции тепла.

Механизм теплопродукции

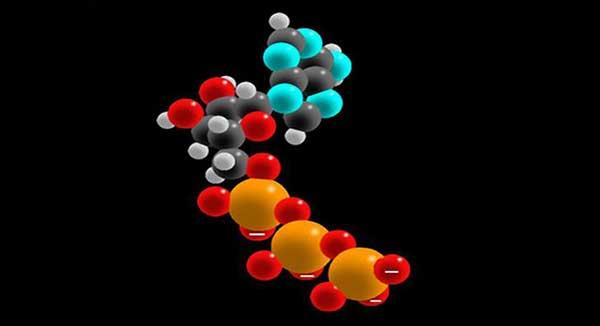

Механизм теплопродукции, или химическая терморегуляция человека - процесс, способствующий повышению температуры организма. Он имеет место при всех обменах веществ, но, по большей мере, в мышечных волокнах, клетках печени и клетках бурых жировых отложений. Так или иначе, в продуцировании тепла участвуют все тканевые структуры. В каждой клетке человеческого тела происходят окислительные процессы, расщепляющие органические вещества, в ходе которых какая-то доля выделяемой энергии уходит на нагревание организма, а основное количество – на синтезирование аденозинтрифосфатной кислоты (АТФ). Это соединение является удобной формой для накопления, транспортировки и эксплуатации энергии.

2.Так выглядит молекула АТФ

2.Так выглядит молекула АТФ

Во время понижения температуры рефлекторным образом понижается и скорость обменных процессов в человеческом теле, и наоборот. Химическая регуляция активизируется в тех случаях, когда физической составляющей теплообмена не хватает для поддержания нормального температурного значения. Механизм теплопродукции активизируется при поступлении сигналов от холодовых рецепторов. Это происходит, когда температура окружающей среды становится ниже так называемой «зоны комфорта», которая для легко одетого человека лежит в температурных рамках от 17 до 21 градуса, а для голого человека составляет приблизительно 27-28 градусов. Стоит отметить, что для каждого индивидуума «зона комфорта» определяется индивидуально, она может меняться в зависимости от состояния здоровья, массы тела, места проживания, времени года и т.п.

Чтобы повысить выработку тепла в организме включаются механизмы терм генеза. Среди них выделяют следующие.

1. Сократительный.

Этот механизм активизируется за счет работы мышц, в ходе которой ускоряется разложение аденозинтрифосфатная. При его расщеплении выделяется вторичная теплота, эффективно согревающая тело.

Сокращения мышц в таком случае происходят непроизвольно - при поступлении импульсов, исходящих из коры головного мозга. Как результат, в теле человека можно наблюдать значительное (до пяти раз) повышение выработки тепла.

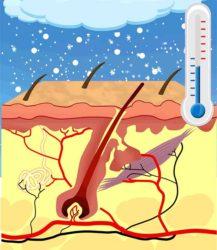

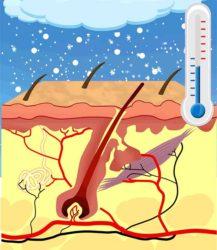

3.Так кожа реагирует на холод

При незначительном понижении температуры увеличивается терм регуляционный тонус, что наглядно проявляется в появлении на коже «мурашек» и поднятии волосков.

Неконтролируемые мышечные сокращения при сократительном терм генезе называют холодовой дрожью. Повысить температуру организма при помощи сокращений мышц можно и осознанно – проявляя двигательную активность. Физическая нагрузка способствует повышению теплопродукции до 15 раз.

2. Не сократительный.

Данный вид терм генеза может повысить теплопродукцию почти втрое. В его основе лежит катаболизм (расщепление) жирных кислот. Этот механизм регулируется при помощи симпатической нервной системы и гормонов, выделяемых щитовидной железой и мозговым веществом надпочечников.

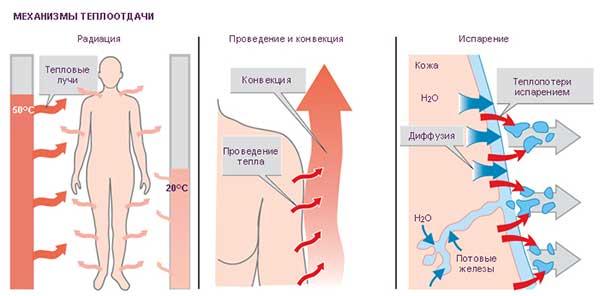

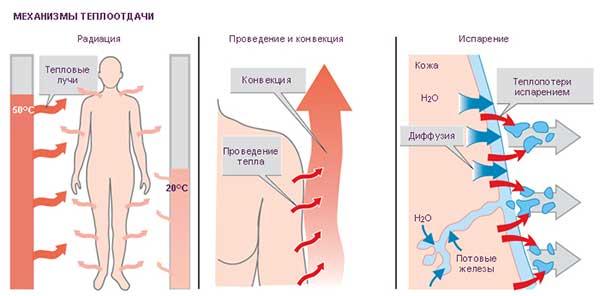

Механизм теплоотдачи

Механизм теплоотдачи, или физическая составляющая терморегуляции – это процесс избавления организма от лишнего тепла. Постоянное значение температуры поддерживается за счет выведения тепла через кожу (путем кондукции и конвекции), радиации и выведения влаги. Часть теплоотдачи происходит за счет теплопроводности кожи и слоя жировой клетчатки. Процесс регулируется по большей части кровообращением. При этом тепло от кожи человека отдается твердым предметам при прикасании к ним (кондукция) или окружающему воздуху (конвекция). Конвекция составляет значимую часть теплоотдачи - в воздух передается 25-30% человеческого тепла.

Радиация или излучение - это перенос энергии человека в пространство или на окружающие предметы, имеющие более низкую температуру. С излучением уходит до половины человеческого тепла.

И, наконец, испарение влаги с поверхности кожи или из дыхательных органов, на которое приходится 23-29 % потери тепла. Чем больше показатель температуры тела превышает норму, тем активнее организм охлаждается при помощи испарения - поверхность тела покрывается потом.

В случае, когда температура окружающей среды значительно превышает внутренний показатель организма, испарение остается единственным действенным механизмом охлаждения, все прочие перестают работать. Если же высокая внешняя температура еще сопровождается повышенной влажностью, которая затрудняет потоотделение (т.е. испарение воды), то человек может перегреться и получить тепловой удар.

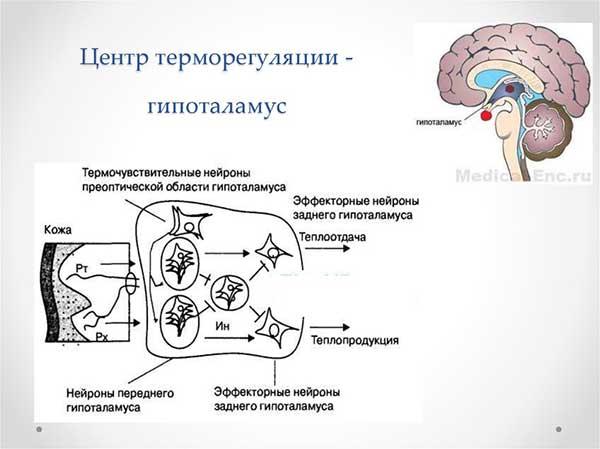

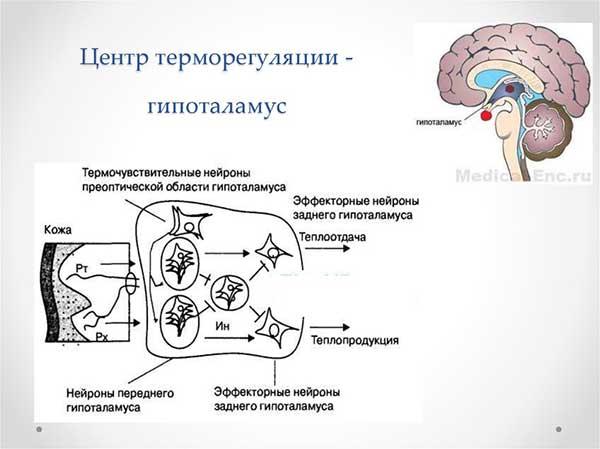

Центр терморегуляции

Центр терморегуляции человека находится в головном мозге, а именно – в гипоталамусе. Гипоталамус - это часть промежуточного мозга, которая включает в себя множество клеток (около 30 ядер). Функции этого образования заключаются в поддержании гомеостаза (т.е. способности организма к само регуляции) и деятельности нейроэндокринной системы.

Одной из самых важных функций гипоталамуса является обеспечение и контроль действий, направленных на терморегуляцию тела.

При выполнении этой функции в центре терморегуляции у человека происходят такие процессы:

Периферические и центральные терморецепторы передают информацию в передний отдел гипоталамуса.

В зависимости от того, в нагревании или в охлаждении нуждается наш организм, активизируется центр теплопродукции либо центр теплоотдачи.

При передаче импульсов от рецепторов холода начинает функционировать центр теплопродукции. Он находится в задней части гипоталамуса. От ядер по симпатической нервной системе двигаются импульсы, повышающие скорость обменных процессов, сужающие сосуды, активизирующие скелетные мышцы.

Если организм начинает перегреваться, то начинает активно работать центр теплоотдачи. Он находится в ядрах переднего отдела гипоталамуса. Возникающие там импульсы являются антагонистами механизма теплопродукции. Под их влиянием у человека происходит расширение сосудов, повышается потоотделение, - организм охлаждается. В терморегуляции человека принимают участие также другие отделы центральной неравной системы, а именно кора больших полушарий мозга, лимбическая система и ретикулярная формация.

Основная функция температурного центра в головном мозге – поддержание постоянного температурного режима. Он определяется суммарным значением температуры организма, когда оба механизма (теплопродукция и теплоотдача) активны менее всего.

Органы внутренней секреции также играют немаловажную роль в терморегуляции тела человека. При пониженной температуре щитовидная железа увеличивает продукцию гормонов, которые ускоряют обменные процессы. Надпочечники владеют способностью контролировать теплоотдачу за счет гормонов, регулирующих процессы окисления.

2.Историческая справка

История изобретения термометра благодаря переводам наследия древних ученых сохранилась хорошо.

Так описано, что греческий ученый и врач Гален, сделал первую попытку измерения температуры в 170 году н.э. Он документально описал стандартную температуру кипящей воды и льда.

Так описано, что греческий ученый и врач Гален, сделал первую попытку измерения температуры в 170 году н.э. Он документально описал стандартную температуру кипящей воды и льда.

Измерители нагретости.

Концепция измерения температуры является достаточно новой. Термоскоп - по существу, измеритель нагретости без шкалы был предшественником современного термометра. Были несколько изобретателей, работающих на термоскопе в 1593 году, но наиболее известным является Галилео Галилей, итальянский изобретатель, который также улучшил (но не изобрел) термоскоп.

Изобретение термометра принадлежит немецкому физику Габриелю Фаренгейту который совместно с датским астрономом Олаф Кристенсен Рёмером разработал измеритель на основе и с использованием спирта.

В 1724 году они ввели шкалу стандартной температуры, которая носит его имя Фаренгейта, масштаба который был использован для записи изменений нагретости в точной форме. Его шкала разделена на 180 градусов между точками замерзания и кипения воды. 32° F замерзания воды и 212 ° F кипения воды, 0° F была основана на нагретости равной смеси воды, льда и соли. Также за основу этой знаковой системы взята температура человеческого тела. Фаренгейт демонстрировал термометр на спиртовой основе в 1709 году до открытия ртутного аналога, который оказался более точным.

В 1742 году шведский ученый Андрес Цельсий предложил шкалу для ртутного термометра, в которой промежуток между крайними точками был разделен на 100 градусов. При этом сначала температура кипения воды была обозначена как 0 °, а температура таяния льда как 100 °. Однако в таком виде шкала оказалась не очень удобной, и позднее астрономом М. Штремером и ботаником К. Линнеем было принято решение поменять крайние точки местами. Этот термометр получил широкое распространение.

В 1714 Фаренгейт разработал первый современный термометр - ртутный термометр с более точными измерениями. Известно, что ртуть расширяется или сжимается при повышении физической величины нагретости или падает. Это можно считать первым современным ртутным термометром со стандартизированной шкалой.

История изобретения термометра отмечает, что Габриель Фаренгейт немецкий физик изобрел спиртовой термометр в 1709 году и ртутный термометр в 1714 году.

Виды термометров

Термометрия - это измерение температуры тела человека. Измерение проводится с помощью устройств и приборов:

медицинского максимального термометра по Цельсию (рис. 4);

электронного (цифрового) термометра (рис. 5);

инфракрасного термометра (рис. 6);

термополоски (рис. 7);

радиокапсул, снабженных датчиками, передающими сигналы об изменении температуры тела или отдельных органов, которые фиксируются соответствующими приборами;

тепловизора или термографа.

Рис. 4. Медицинский ртутный термометр.

Классический ртутный термометр используется в медицине давно, главными достоинствами являются высокая точность измерения, не зависящая от времени службы прибора, и невысокая стоимость.

Рис 5. Электронный (цифровой) термометр.

Электронный термометр измеряет температуру тела при помощи специального встроенного чувствительного датчика, а результат измерений отображает в цифровом виде на дисплее.

Электронные термометры обладают рядом дополнительных функции в виде памяти последних измерений, звуковых сигналов по времени измерения и результатам измерения, сменных наконечников для гигиеничного применения, водонепроницаемостью корпуса и т.д.

Рис. 6. Инфракрасный термометр.

Принцип действия инфракрасного термометра: чувствительный измерительный элемент снимает данные инфракрасного излучения тела человека и отображает на цифровом дисплее, в привычном для нас температурном диапазоне. Данный вид термометров появился совсем недавно, но уже завоевал свою популярность.

Рис. 7. Терм ополоски.

Рис. 7. Терм ополоски.

Терм ополоска - это термочувствительная пленка, которая благодаря имеющимся в ней кристаллам, под воздействием температуры тела, способна менять свой цвет. Терм ополоски имеют большую погрешность измерения. Связанно это с тем, что существует много факторов, влияющих на измерение: освещенность, наличие пота, плотность прилегания к поверхности кожи и т.д. Терм ополоски существуют в разном исполнении. Они могут иметь разделение на «повышенная температура» или «не повышенная температура», т.е. они сигнализируют о том, надо ли измерять температуру настоящим градусником, который покажет точную температуру, или нет.

Устройство медицинского термометра

В настоящий период времени температуру тела в лечебных учреждениях обычно измеряют максимальным (ртутным) медицинским термометром, но переходят на спиртовые термометры. Он имеет корпус из тонкого стекла, один конец которого занимает резервуар с ртутью. От него отходит капилляр, запаянный на другом конце. Ртуть, нагреваясь и увеличиваясь в объеме, поднимется по капилляру, вдоль которого расположена шкала термометра. Шкала рассчитана на определение температуры тела с точностью до 0,1 °С, для чего на ней имеются соответствующие деления. Медицинским термометром можно измерять температуру тела от 34 до 42 °С. Термометр называется максимальным, так как он показывает предельную высоту подъема столбика ртути. Самостоятельно ртуть не может опуститься в резервуар, так как этому препятствует резкое сужение капилляра в нижней его части. Возвратить ртуть в резервуар можно только после встряхивания термометра.

Правила измерения температуры тела человека: температуру измеряют 2 раза в день – утром, натощак (7–8 часов), и вечером, перед последним приемом пищи (17–18 часов), в отдельных случаях каждые 2–3 часа.

Места измерения температуры тела: определяют в зависимости от характера заболеваний. Измерение температуры тела с помощью медицинского термометра проводят:

- в подмышечной впадине – 10 минут;

- паховой складке (у детей) – 5 минут;

- в ротовой полости – 1 минута;

- в прямой кишке – 5 минут.

4. Виды лихорадок

Лихорадка – это повышение температуры тела сверх нормальных цифр вследствие нарушения терморегуляции и расстройства баланса между теплопродукцией и теплоотдачей. Она возникает как активная защитно-приспособительная реакция организма в ответ на разнообразные патогенные раздражители. Чаще всего таковыми бывают так называемые пирогенные вещества белковой природы: микробы, их токсины, сыворотки, вакцины, продукты распада собственных тканей организма при травме, внутренних кровоизлияниях, некрозах, ожогах и т.д. Пирогенные вещества вызывают активную защитную реакцию организма с изменением функции терморегуляции: теплоотдача резко снижается, а теплопродукция возрастает, что способствует накоплению тепла и повышению температуры тела. Лихорадка, возникающая под воздействием пирогенных веществ, ведет к увеличению скорости обменных процессов в печени, лейкоцитах и играет, таким образом, важную роль в мобилизации защитных сил организма для борьбы с инфекцией и другими пирогенными факторами. В мире существует около 276 видов лихорадок.

Условная классификация лихорадок:

I. По высоте:

субфебрильная – 37,1–38 °С;

низкая фебрильная – 38,1–39 °С;

высокая фебрильная – 39,1–41 °С;

гиперпиретическая – свыше 41,1 °С;

II. По длительности:

мимолетная – до двух часов;

острая – от нескольких часов до 15 дней;

острая, эфемерная – от нескольких часов до двух дней;

подострая – от 10 дней до 45 дней;

хроническая – свыше 45 дней.

III. По характеру колебаний температуры.

1. Постоянная (рис. 6) – длительное повышение температуры тела с суточными колебаниями не более 1 °С (сыпной, брюшной тиф и крупозное воспаление легких).

Рис. 8. Постоянная лихорадка.

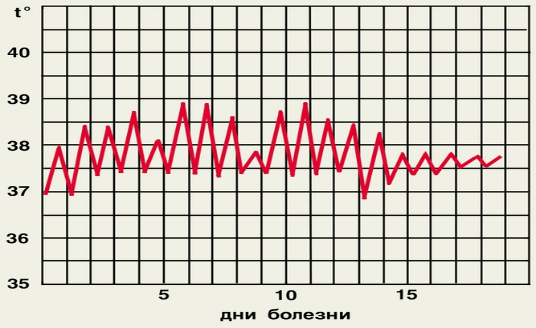

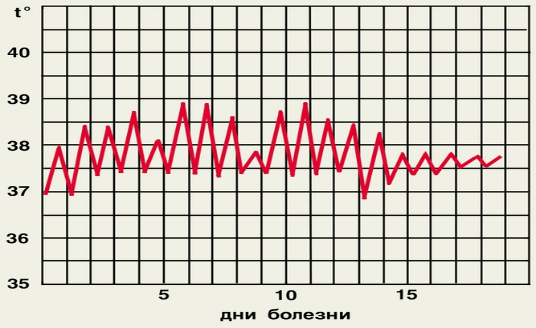

2. Послабляющая (ремиттирующая) – длительная лихорадка с суточными колебаниями температуры тела от 1 до 1,5 °С (рис. 7) без снижения до нормального уровня; (нагноительные заболевания, очаговое воспаление легких).

Рис. 9. Послабляющая (ремиттирующая) лихорадка.

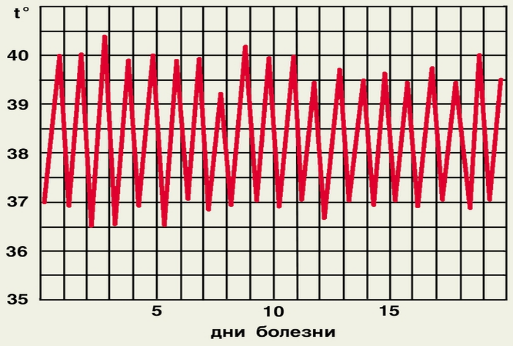

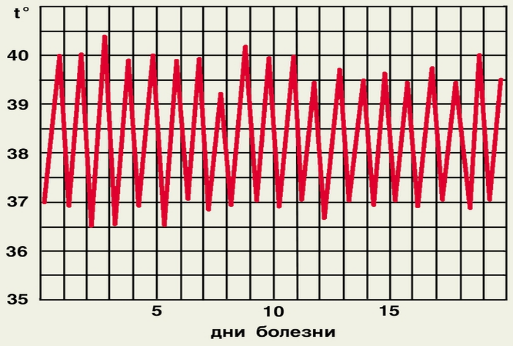

3. Истощающая (гектическая) - лихорадка (рис. 8), характеризующаяся большими (на 3–5 °С) подъемами и быстрыми спадами температуры тела, повторяющимися 2–3 раза в сутки. Падение температуры тела происходит до нормальных или субнормальных цифр - ниже 36 °С (туберкулез, сепсис);

Рис. 10. Истощающая (гектическая) лихорадка.

4. Извращенная – лихорадка (рис. 11), при которой утренняя температура тела выше вечерней (при туберкулезе);

Рис. 11. Извращенная лихорадка.

5. Волнообразная – лихорадка (рис. 12), при которой более или менее длительные периоды постоянного повышения температуры чередуются с периодами нормальной температуры на протяжении нескольких дней (при бруцеллезе);

Рис. 12. Волнообразная лихорадка.

6. Перемежающаяся (интермиттирующая) – лихорадка (рис. 11), характеризующаяся чередованием в течение дня периодов повышенной температуры тела с периодами нормальной или пониженной температуры (при малярии);

Рис. 13. Перемежающаяся лихорадка.

7. Атипическая лихорадка (рис. 14) характеризуется неопределенной длительностью с неправильными и разнообразными суточными колебаниями температуры.

Рис. 14. Атипическая лихорадка.

8. Возвратная лихорадка (рис. 15) отличается закономерной сменой высоко лихорадочных и без лихорадочных периодов длительностью по нескольку дней. Характерна для возвратного тифа.

Рис. 15. Возвратная лихорадка.

5.Периоды лихорадки

Первый период лихорадки, симптомы

Период подъема температуры. Несмотря на постепенный подъем температуры тела, кожа становится холодной на ощупь, уменьшается потоотделение. Продолжительность этого периода от нескольких часов до нескольких дней. Быстрое повышение температуры тела и резкий спазм периферических сосудов вызывают у пациента ощущение холода, озноб, пациент не может согреться, даже укрывшись несколькими одеялами. Этот период лихорадки нередко сопровождается недомоганием, головной болью, чувством ломоты в костях, мышцах.

Второй период лихорадки, симптомы

Период относительного постоянства температуры на повышенном уровне может продолжаться от нескольких часов до нескольких недель.

Сосуды кожи в этот период расширяются, усиливается потоотделение, теплоотдача возрастает и уравновешивает все еще повышенную теплопродукцию. В результате дальнейшее повышение температуры прекращается, она стабилизируется на этом высоком уровне.

В этот период пациенту жарко, его беспокоят усиленное потоотделение, слабость, сухость во рту, снижение аппетита, головная боль. При температуре 39–40 °С возможно нарушение сознания.

Третий период лихорадки, симптомы

Период снижения температуры. Теплоотдача резко усиливается, превышая теплопродукцию. Снижение температуры тела может быть резким, в течение часа. Такое снижение называется критическим (кризис). При этом происходит значительное расширение кожных сосудов, приводящее иногда к резкому падению АД, пульс становится нитевидным (слабого наполнения и напряжения, частый). Критическое снижение температуры тела пациенты переносят тяжело: возникает значительная слабость, наблюдается обильное потоотделение, кожа бледнеет, покрыта липким холодным потом, конечности холодеют. В этом случае пациенту необходима экстренная помощь.

Рис. 16. Изменение температуры тела (1), общей теплоотдачи (2) и теплопродукции (3) в зависимости от стадии лихорадки во время приступа малярии.

6.Сестринский уход в различные периоды лихорадок

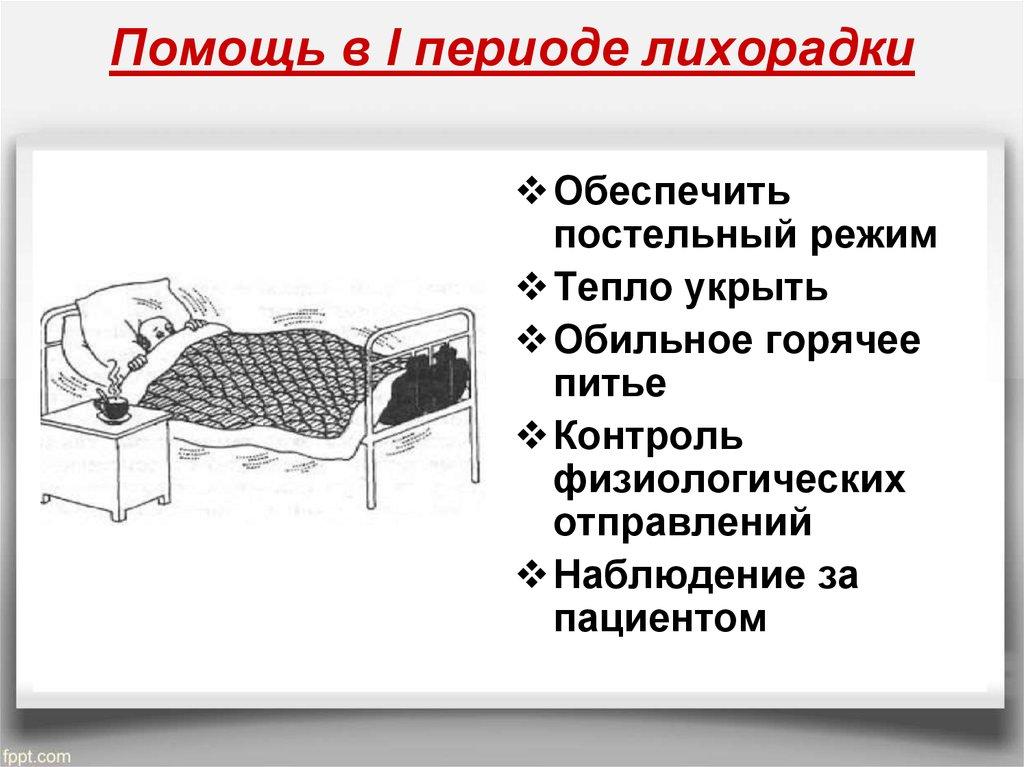

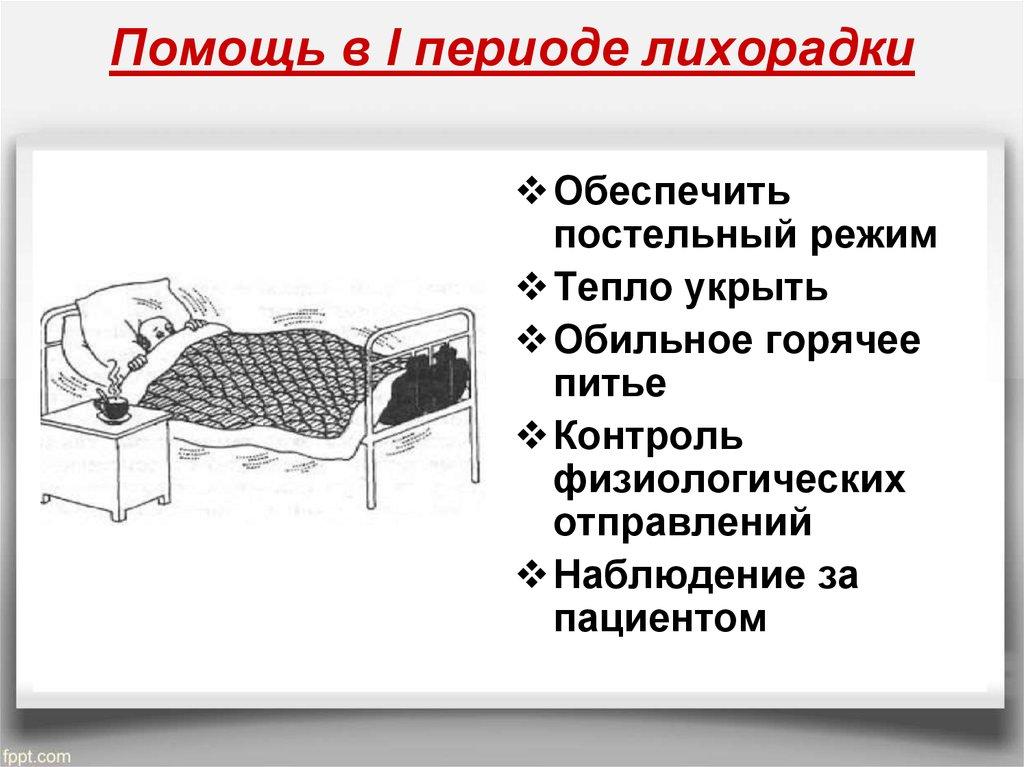

1 период:

1) уложить в постель, создать покой;

2) согреть пациента грелками, теплым одеялом, горячим питьём (чай или молоко с медом, травяные сборы);

3) наблюдать за внешним состоянием пациента, проводить термометрию, контролировать физиологические показатели - пульс, АД, ЧДД.

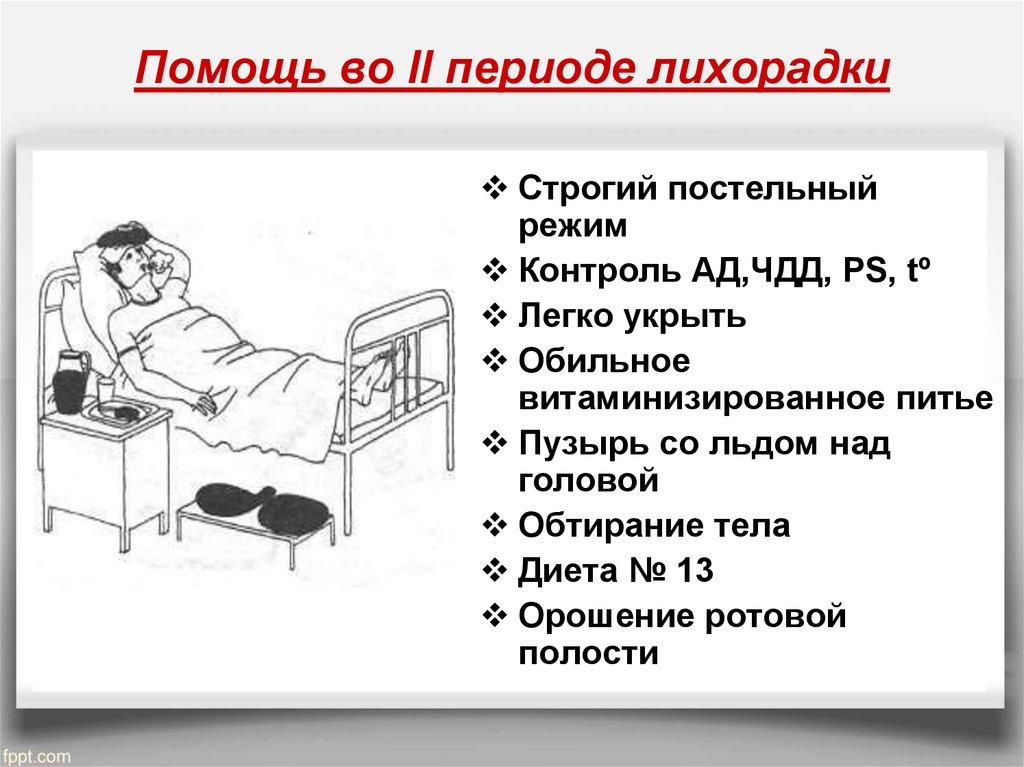

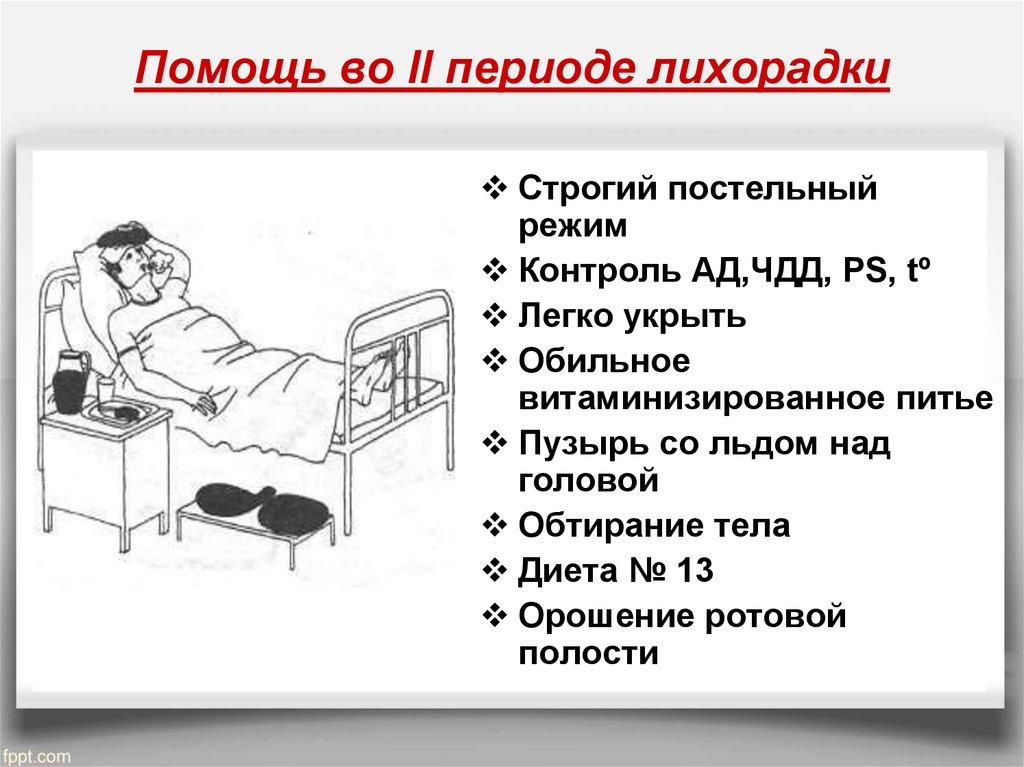

период:

Для улучшения теплоотдачи не следует тепло укрывать пациента. Необходимо давать пациенту (как можно чаще!) витаминизированное питье (ягодные и фруктовые соки и морсы, настой шиповника, негорячий чай, минеральные воды), можно уменьшить сухость во рту и жажду.

Функция пищеварительных желез в этот период снижается. Поэтому кормить пациента следует 6–7 раз в сутки небольшими порциями жидкой или полужидкой легкоусвояемой пищей (диета № 13).

При выраженной сухости слизистых оболочек рта и образовании трещин на губах полость рта обязательно протирают или орошают водой. Трещины необходимо смазывать вазелиновым маслом или детским кремом.

При чрезмерной лихорадке, когда температура тела выше 41 °С, у пациента могут появиться бред и галлюцинации, он может травмировать себя и окружающих. К такому пациенту нужно быть особенно внимательным, следует находиться около него постоянно, не отлучаясь. По возможности около такого пациента устраивают индивидуальный сестринский пост. Об улучшении состояния пациента следует немедленно сообщить врачу.

В этот период лихорадки необходимо тщательно проводить туалет кожи пациента (обтирание, обмывание), так как обильное потоотделение снижает выделительную функцию кожи, чаще менять нательное и постельное белье, проветривая палату, нельзя устраивать сквозняков (пациента нужно тепло укрыть, а голову прикрыть полотенцем).

При нарушении сознания, а также при выраженной головной боли нужно положить пациенту на лоб пузырь со льдом (через полотенце!) или холодный компресс.

В течение всего периода высокой температуры пациент должен соблюдать строгий постельный режим, так как в любую минуту может начаться резкое снижение температуры.

период

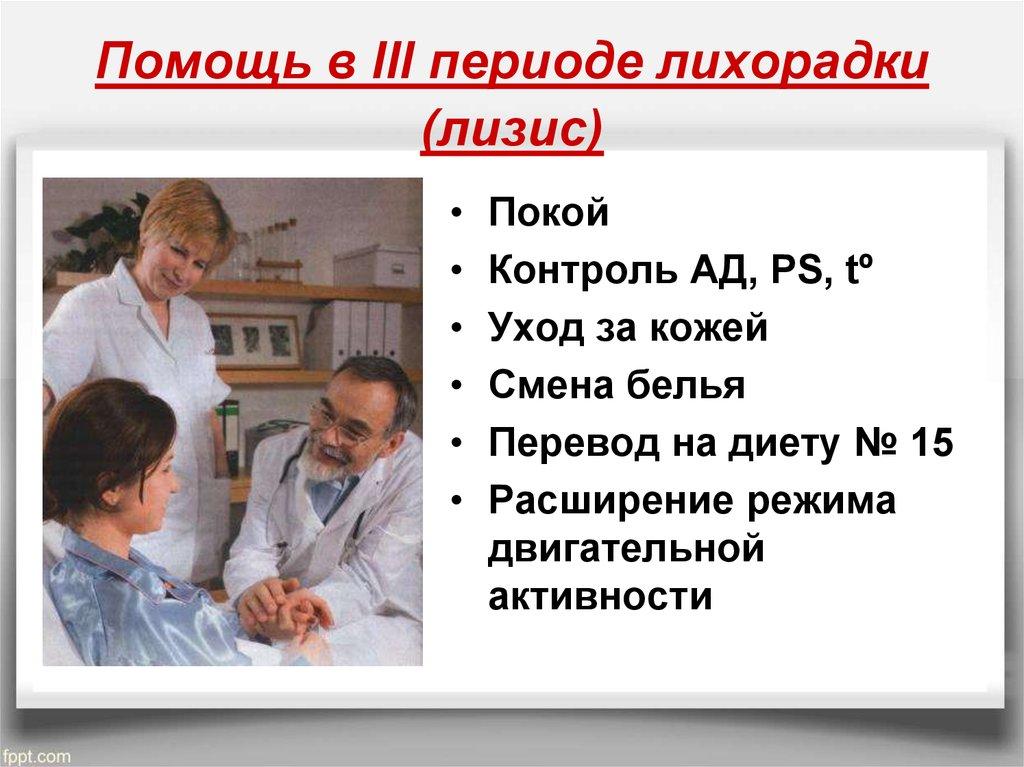

Благоприятный вариант - постепенное снижение температуры тела в течение нескольких дней. Такое падение температурной реакции называется литическим - лизис.

Неблагоприятный вариант - отягощающий процесс выздоровления - быстрое снижение температуры тела в течение нескольких часов. Такое падение температуры называется критическим - кризис.

Сестринские вмешательства при лизисе:

состояние пациента не опасно, не требует специальных мероприятий, обеспечить комфортное нательное и постельное бельё, адекватное питьё, покой для восстановления физических сил организма и спокойного сна, По мере улучшения состояния - расширение режима двигательной активности. Назначают диету № 15, продолжают тщательный туалет кожи

Проблемы пациента при кризисе - резкое падение сосудистого тонуса со снижением АД. Нитевидный пульс, слабость, сонливость, холодные руки и ноги, обильный липкий пот, бледность кожных покровов, акроцианоз (цианоз дистальных частей тела), кризис опасен развитием коллапса.

Коллапс - развитие острой сосудистой недостаточности (снижение сосудистого тонуса и уменьшение массы циркулирующей крови), резкое падение АД, сердцебиение, головокружение, слабость, заторможенность, бледность кожных покровов.

Сестринские вмешательства при кризисе: вызвать врача

1) создать пациенту вынужденное положение в постели - приподнять ножной конец кровати, убрать подушку;

2) укрыть пациента одеялом;

3) осушить кожу;

4) согреть грелками, дать горячий кофе, крепкий чай;

5) контроль пульса, АД;

6) приготовить препараты для повышения АД (кофеин, сульфокамфокаин) и ввести по назначению врача;

7) сменить нательное и постельное бельё;

8) обеспечить комфортное состояние пациента.

7.Регистрация данных термометрии в температурном листе

Температурный лист - медицинский документ, предназначенный для графической регистрации суточных колебаний температуры тела больного. В него заносят также результаты некоторых других наблюдений за течением заболевания: частоту дыхания и пульса, величину АД, количество выпитой за сутки жидкости и выделенной мочи и др. а также сведения о проведенных мероприятиях по уходу и лечению больного (гигиеническая ванна, смена белья, специальные процедуры).

Температурный лист хранится в медицинской карте стационарного больного. На вертикальной шкале температурного листа обозначены показатели температуры тела от 35 до 41. На горизонтальной шкале дни пребывания больного в стационаре с подразделением каждого дня на графы утро и вечер. Проставляя точками, ежедневные показания термометра против соответствующих обозначений и соединяя их, получают ломаную линию - температурную кривую. Показатели пульса, дыхания и АД отмечают против соответствующих обозначений на левой вертикальной шкале, остальные показатели в нижней части температурного листа под температурной кривой. 3аполнение температурного листа производится средними медработниками ежедневно после измерения больным температуры в утренние и вечерние часы.

Температурный лист, вести который доверено медсестре, - важный медицинский документ, он не только дополняет историю болезни, но при хорошем ведении заменяет ее во время обхода, а в ряде случаев дает ориентиры для диагноза, выбора метода лечения и даже прогноза. Хорошо оформленный температурный лист наглядно отражает динамику состояния больного.

Начинают лист фамилией, именем и отчеством больного. Диагноз не проставляют с тем, чтобы у всех листы выглядели одинаково и не вызывали любопытства со стороны больных.

Если температурный лист висит на кровати, то прежде всего отметку температуры удобнее сделать на нем. Во избежание путаницы температуру надо отметить тотчас же, взяв градусник у данного больного.

Графическая регистрация состояния больного - дело весьма перспективное,- и при соответствующей разработке можно создать такие листы, которые будут давать подробнейшую информацию о больном, по пока сестре поручено четко отмечать в листе лишь 3-4 основных показателя состояния больного.

Алгоритм действия:

1. По оси абсцисс температурного листа отметить дату измерения температуры, день болезни.

2. По оси ординат и шкале «Т» утром и вечером построить график температурной кривой, соответственно цифровых записей в журнале.

3. Необходимо помнить, что каждое деление температурной сетки по оси ординат составляет 0,2 °С, а точка, соответствующая температуре тела пациента, регистрируется черным (или синим) стержнем в графе «у» или графе «в» строго по центру клеточки.

4. Эти точки соединить между собой. График температурной кривой при наличии лихорадки отражает тот или иной ее тип.

8.Алгоритм измерения температуры в подмышечной впадине, полости рта, прямой кишке ГОСТ 52623.1—2008

Технология выполнения простой медицинской услуги функционального обследования ТЕРМОМЕТРИЯ ОБЩАЯ (А02.31.001)

Технология общей термометрии входит в ТВПМУФО и имеет код А02.31.001 по [1].

Содержание требований, условия выполнения, требования по реализации и алгоритм выполнения технологии приведены в таблице 8.

Таблица 8 - ТВПМУФО Термометрия общая

|

|

|

|

| Содержание требования, условия | Требования по реализации, алгоритм выполнения |

| 1 Требования к специалистам и вспомогательному персоналу, включая следующие требования: |

|

| 1.1 Перечень специальностей (кто участвует в выполнении услуги) | Специалист, имеющий диплом установленного образца об окончании среднего профессионального медицинского образовательного учреждения по специальностям: "Сестринское дело", "Лечебное дело" или "Акушерское дело" |

| 1.2 Дополнительные или специальные требования к специалистам и вспомогательному персоналу | Имеются навыки выполнения данной простой медицинской услуги |

| 2 Требования к обеспечению безопасности труда медицинского персонала |

|

| 2.1 Требования по безопасности труда при выполнении услуги | 1 До и после проведения исследования провести гигиеническую обработку рук.

2 В случае повреждения ртутного термометра собрать ртуть и остатки термометра и поместить их в герметично закрытую емкость.

3 При встряхивании ртутного термометра не допускается удар одной рукой с термометром по другой руке |

| 3 Условия выполнения простой медицинской услуги | Амбулаторно-поликлинические.

Стационарные.

Санаторно-курортные |

| 4 Функциональное назначение простой медицинской услуги | Диагностическое |

| 5 Материальные ресурсы |

|

| 5.1 Приборы, инструменты, изделия медицинского назначения | Термометр медицинский (ртутный, электронный или другой, разрешенный к применению). Кушетка (при измерении температуры в положении лежа).

Стул (при измерении температуры в положении сидя) |

| 5.2 Реактивы | Не требуются |

| 5.3 Иммунобиологические препараты и реагенты | То же |

| 5.4 Продукты крови | " |

| 5.5 Лекарственные средства | Дезинфицирующий раствор для обработки термометра.

Вазелин (вазелиновое масло) - при измерении ректальной температуры |

| 5.6 Прочий расходуемый материал | Салфетки марлевые однократного применения.

Перчатки нестерильные (при измерении ректальной температуры) |

| 6 Характеристика методики выполнения простой медицинской услуги |

|

| 6.1 Алгоритм измерения температуры тела в подмышечной впадине | 1 Подготовка к процедуре: 1.1 Приготовить сухой чистый термометр: проверить его целостность, при необходимости протереть насухо чистой салфеткой.

1.2 Представиться пациенту, объяснить ход предстоящей процедуры.

1.3 Обработать руки гигиеническим способом, осушить.

1.4 Резко стряхнуть ртутный термометр сверху вниз так, чтобы ртуть опустилась по столбику вниз в резервуар.

1.5 Помочь пациенту принять удобное положение. |

|

| 2 Выполнение процедуры: 2.1 Осмотреть подмышечную впадину, при необходимости вытереть насухо салфеткой или попросить пациента сделать это.

2.2 Расположить термометр в подмышечной области так, чтобы ртутный резервуар со всех сторон плотно соприкасался с телом пациента (прижать плечо к грудной клетке). 2.3 Оставить термометр в подмышечной впадине не менее чем на 5 мин. |

|

| 3 Окончание процедуры: 3.1 Извлечь термометр из подмышечной впадины, произвести считывание показаний термометра, держа его на уровне глаз.

3.2 Сообщить пациенту результаты измерения.

3.3 Встряхнуть термометр сверху вниз так, чтобы ртуть опустилась по столбику вниз в резервуар, поместить термометр в емкость для дезинфекции.

3.4 Обработать руки гигиеническим способом, осушить.

3.5 Сделать соответствующую запись о результатах выполнения в медицинской документации |

| 6.2 Алгоритм измерения температуры в прямой кишке | 1 Подготовка к процедуре:

1.1 Приготовить сухой чистый термометр: проверить его целостность, при необходимости протереть насухо чистой салфеткой.

1.2 Представиться пациенту, объяснить ход предстоящей процедуры.

1.3 Обработать руки гигиеническим способом, осушить, надеть перчатки.

1.4 Встряхнуть ртутный термометр сверху вниз так, чтобы ртуть опустилась по столбику вниз в резервуар.

1.5 Наружную поверхность резервуара термометра смазать вазелином.

1.6 Попросить пациента лечь на бок, ноги согнуть в коленных и тазобедренных суставах, привести к животу. |

|

| 2 Выполнение процедуры:

2.1 Раздвинуть первым и вторым пальцами левой руки ягодицы пациента, осмотреть область анального отверстия.

2.2 Ввести резервуар термометра в анальное отверстие на глубину 3-4 см. Если чувствуется сопротивление введению термометра или появляется болезненность, процедуру немедленно прекратить.

2.3 Оставить термометр в прямой кишке не менее чем на 5 мин. |

|

| 3 Окончание процедуры: 3.1 Термометр извлечь, протереть салфеткой, произвести считывание показаний.

3.2 Протереть салфеткой анальное отверстие, помочь пациенту принять удобное положение.

3.3 Сообщить пациенту результат измерения.

3.4 Термометр поместить в емкость для дезинфекции. Подвергнуть дезинфекции использованный материал. Если использованный материал не загрязнен биологическими выделениями, то он может быть просто утилизирован.

3.5 Снять перчатки, поместить в емкость для дезинфекции.

3.6 Обработать руки гигиеническим способом, осушить.

3.7 Сделать соответствующую запись о результатах измерения в медицинской документации |

| 7 Дополнительные сведения об особенностях выполнения методики | Измерение температуры тела в стационарных условиях проводят, как правило, два раза в сутки: утром с 6 до 9 ч и вечером с 17 до 19 ч; по назначению врача измерение температуры может проводиться чаще, по мере необходимости.

Перед измерением температуры пациент нуждается в отдыхе (10-15 мин); проводить измерения не ранее чем через один час после приема пищи; в экстренных ситуациях условие не учитывается.

При измерении температуры у пациента с психическими нарушениями необходимо присутствие младшего медицинского персонала во избежание попыток проглатывания термометра или вскрытия вен.

При использовании электронного термометра необходимо следовать инструкции по применению данного прибора.

Одноразовые химические термометры используют для измерения температуры во рту или в подмышечной области. При пероральном применении термометр помещают в ротовую полость произвольно матрицей кверху, результат считывается через 60 с; результаты измерения в области подмышек оценивают через 3 мин, полоска с точечной матрицей обязательно должна быть приложена к телу.

Термометрию у детей проводят в присутствии медсестры. Данные измерения могут искажаться, если в месте проведения измерения имеется воспалительный процесс или рядом находятся излучающие тепло или холод источники.

Температуру тела детям измеряют натощак в покое, но не ранее чем через 30-40 мин после пробуждения в часы максимального колебания суточной температуры (6 ч 00 мин - 8 ч 00 мин и 16 ч 00 мин - 18 ч 00 мин). При склонности ребенка к резкому повышению температуры тела измерения проводят несколько раз в течение одного часа или постоянно.

Термометрию ртутным термометром в подмышечной области проводят в течение не менее 10 мин. У детей раннего возраста следует придерживать термометр, с тем чтобы избежать его смещения.

При термометрии в паховой складке ногу ребенка сгибают в тазобедренном суставе. В образовавшейся складке кожи размещают термометр. Время измерения - не менее 10 мин.

Термометрия в прямой кишке противопоказана при задержке стула, диарее, заболеваниях прямой кишки. Перед введением термометр смазывают вазелиновым маслом. Ребенка в возрасте до 6 мес укладывают на спину, старших - на левый бок, слегка приведя ноги к животу. Термометр вводят в анальное отверстие за внутренний сфинктер на глубину 3-4 см, затем сближают ягодицы для его фиксации. Длительность термометрии 2-3 мин |

| 8 Достигаемые результаты и их оценка | Температура тела, °С | Оценка результатов |

|

| 35,0 и ниже | Гипотермия |

|

| 36,2-36,9 | Норма |

|

| 37,0-38,0 | Субфебрильная |

|

| 38,0-39,0 | Фебрильная |

|

| 39,0-40,0 | Пиретическая |

|

| свыше 40,0 | Гиперпиретическая |

|

| Норма для температуры в ротовой полости и прямой кишке выше на 1 °С, чем в подмышечной впадине.

Нормой считается температура тела у пожилых людей 35,0 °С - 36,0 °С, у новорожденных - 37,0 °С - 37,2 °С |

| 9 Особенности информированного согласия пациента при выполнении методики и дополнительная информация для пациента или его законного представителя | Пациент должен быть информирован о предстоящем исследовании температуры.

Письменного подтверждения согласия пациента или его законного представителя на измерение температуры не требуется, так как данный диагностический метод не является потенциально опасным для жизни и здоровья пациента |

| 10 Параметры оценки и контроля качества выполнения методики | Отсутствие отклонений от алгоритма выполнения измерения.

Результаты измерения получены и правильно интерпретированы.

Наличие записи о результатах выполнения назначения в медицинской документации.

Своевременность выполнения процедуры (в соответствии со временем назначения). Удовлетворенность пациента качеством предоставленной медицинской услуги |

| 11 Стоимостные характеристики технологий выполнения простой медицинской услуги | Коэффициент УЕТ врача - 0.

Коэффициент УЕТ медицинской сестры - 0,2 |

| 12 Графическое, схематические и табличное представление технологий выполнения простой медицинской услуги | требуются |

| 13 Формулы, расчеты, номограммы, бланки и другая документация (при необходимости) | Не требуются |

|

ЭТАПЫ

|

ОБОСНОВАНИЕ

|

|

Подготовка к процедуре

|

|

1. Установить доброжелательные отношения с пациентом, объяснить пациенту цель и ход процедуры получить согласие.

|

Обеспечение осознанного участия в процедуре, обеспечение права на информацию.

|

|

2. Вымыть и осушить руки.

|

Обеспечение инфекционной

безопасности.

|

|

3. Взять чистый термомтр, встряхнуть его так, чтобы ртутный столбик опустился ниже 35 °С.

|

Исходное состояние ртутного столбика.

|

|

4. Осмотреть подмышечную впадину.

|

Исключение повреждений кожи.

|

|

5. Вытереть насухо кожу в подмышечной впадине салфеткой.

|

Влага изменяет показания термометрии, так как охлаждает ртуть.

|

|

Выполнение процедуры

|

|

1. Поместить термометр ртутным резервуаром в подмышечную впадину так, чтобы он со всех сторон соприкасался с кожей.

|

Обеспечение условий для получения достоверного результата.

|

|

2. Фиксировать руку пациента, прижав ее к грудной клетке, или попросить пациента удерживать термометр прижатием согнутой руки.

3. Фиксировать время измерения температуры

|

Если состояние пациента позволяет это сделать.

|

|

4. Извлечь термометр через 10 минут.

|

|

|

5. Оценить результат.

|

|

|

6. Сообщить пациенту результат.

|

Обеспечение права информацию.

|

|

Окончание процедуры

|

|

1. Записать показания цифровым способом в температурном журнале (листе наблюдений), затем графическим способом в температурном листе.

|

Обеспечение регистрации

данных в истории болезни, преемственность в работе медицинских сестер.

|

|

2. Продезинфицировать термометр методом полного погружения в дезинфицирующий раствор.

|

Обеспечение инфекционной безопасности.

|

|

3. Надеть перчатки.

|

Обеспечение безопасности медицинской сестры на рабочем месте.

|

|

4. Извлечь термометр из дезраствора, ополоснуть проточной водой, дать высохнуть.

|

|

|

5. Снять перчатки.

|

|

|

6. Встряхнуть термометр так, чтобы ртутный столбик опустился в резервуар.

|

|

|

7. Поместить термометр в чистую емкость, с надписью чистые термометры.

|

Хранение термометров.

|

|

8. Вымыть и осушить руки.

|

Соблюдение личной гигиены.

|

Правила техники безопасности при работе с ртутным термометром. Демеркуризация.

Медицинский термометр в процессе работы может быть разбит.

Ртуть – это жидкость с серебристо-металлическим блеском, которая начинает испаряться при температуре +18 °С и выше.

Сама ртуть, которая при этом быстро растекается на мелкие шарики, не приносит вреда, но пары ртути опасны для здоровья человека.

По классификации медицинских отходов (СанПин 2.1.7.2790 – 10) ртуть относится к классу «Г» – токсикологические опасные отходы 1–4 класса опасности, требующие специальной утилизации.

Перед устранением последствий разбитого ртутного термометра вам нужно подготовить:

стеклянную банку с плотно закрывающейся крышкой для консервации собранной ртути;

медицинскую вату, кусочки пластыря, лист плотной бумаги и ветошь;

большие полиэтиленовые пакеты для утилизации вещей, которые могут быть загрязнены ртутью;

вязальную спицу или толстую иглу, медицинский шприц;

фонарик или лампу настольную с удлинителем для освещения;

резиновые перчатки;

химикаты, обладающие окислительными (отбеливающими или дезинфицирующими) свойствами и содержащие соединения хлора (белизна, хлоринол и др.). Из аптечки может пригодиться раствор марганцовки.

При попадании ртути во внешнюю среду из разбитого термометра проводят демеркуризацию.

Демеркуризация – удаление ртути и ее соединений физико-химическими или механическими способами с целью исключения отравления людей и животных.

Различают механическую и химическую демеркуризацию.

Механическая демеркуризация

При разливе ртути необходимо:

Закрыть доступ в помещение и удалить всех из помещения.

Сообщить о случившемся в местные органы МЧС и вызвать специалистов.

Организовать интенсивное проветривание помещения.

Провести механический сбор ртути.

Самый простой способ сбора ртути при помощи обыкновенной спринцовки. Собранную ртуть необходимо поместить в емкость с водой, в эту же емкость аккуратно собрать остатки термометра.

Ни в коем случае не использовать для сбора ртути пылесос. Во-первых, пылесос греется и увеличивает испарение ртути, а во-вторых, воздух проходит через двигатель пылесоса, и на деталях двигателя, которые делаются из цветных металлов, образуется амальгама, после чего пылесос сам становится распространителем паров ртути.

Капельки ртути можно собирать при помощи бумажных салфеток, смоченных в обычном подсолнечном масле. Шарики ртути будут прилипать к маслянистому месту.

Также можно размочить в воде газету и образованную кашицу нанести на место разлива ртути. Потом аккуратно собрать кашицу в емкость с водой. При перемешивании бумага всплывет, а ртуть осядет на дно.

Химическая демеркуризация

Обработать поверхность теплым мыльно-содовым раствором (400 г мыла, 500 г соды на 10 л воды).

Самый эффективный и наиболее безвредный и доступный способ демеркуризации помещений заключается в следующем: стены и пол обрабатывают 1 % раствором йода (на 1 л воды 100 мл 10 % раствора йода, который продается в аптеке). Через 30 минут площадь обрабатывается следующим раствором: медный купорос CuSO4 (на 1 л воды 30 г медного купороса), сульфит натрия Na2SO3·7H2O (180 г на 1 л воды) и гидрокарбонат натрия NaHCO3 (пищевая сода, 40 г на 1 л воды). Раствор приготовляется следующим способом: сначала смешивают с водой медный купорос и сульфит натрия до полного растворения осадка, а потом добавляется пищевая сода.

Контролирующий блок

10 Тестовые задания

Вариант 1.

Выберите наиболее правильный ответ:

1 Продолжительность измерения температуры тела в подмышечной впадине

1.1. 2 мин

1.2. 5 мин

1.3. 10 мин

Температура тела, измеряемая в прямой кишке, составляет

2.1. 35–36 °С

2.2. 36–37 °С

2.3. 37–38 °С

Цена одного деления (шкала Цельсия) на медицинском термометре равна

3.1. 0,1 °С

3.2. 0,2 °С

3.3. 0,3 °С

Подмышечную впадину вытирают досуха перед измерением температуры тела

4.1. из гигиенических соображений

4.2. чтобы придать термометру более устойчивое положение

4.3. чтобы не получить заниженных результатов измерения

Медицинские термометры хранят

5.1. в лотке, на дно которого положена вата и добавлен дезинфицирующий раствор

5.2. у каждого больного на тумбочке

5.3. в лотке, на дно которого положена вата, в сухом виде с маркировкой «чистые термометры»

В старческом возрасте и у истощенных больных температура тела обычно

6.1. ниже, чем у здоровых людей среднего возраста

6.2. выше, чем у здоровых людей среднего возраста

6.3. Различий нет

7При охлаждении организма рефлекторно происходит

7.1. сужение сосудов кожи

7.2. расширение сосудов кожи

7.3. просвет сосудов не изменяется

8Термометры хранят в

8.1. в сухом виде

8.2. 0,5%-м растворе хлорамина

8.3. 3%-м растворе перекиси водорода

9Период лихорадки, сопровождаемый бредом, галлюцинациями, возбуждением

9.1. первый

9.2. второй

9.3. третий

10Осложнение при критическом падении температуры тела

10.1. коллапс

10.2. обморок

10.3. одышка

Тестовые задания

Вариант 2.

Выберите наиболее правильный ответ.

1Физиологические колебания температуры тела взрослого человека

1.1. не более 0,1 °С

1.2. не более 0,8–1 °С

1.3. не более 1–2 °С

2Температура тела, называемая субфебрильной

2.1. 35–36 °С

2.2. 36–37 °С

2.3. 37–38 °С

3У здорового человека в пределах физиологической нормы температура тела обычно бывает ниже:

3.1. вечером

3.2. утром

3.3. ночью

4К физиологическому повышению температуры тела могут привести:

4.1. мышечная работа

4.2. сон

4.3. эмоциональный стресс

5Время измерения температуры тела в слизистых:

5.1. 5 мин

5.2. 7 мин

5.3. 3 мин

6Физиологические колебания температуры тела в течение дня у здорового человека составляют

6.1. 1 °С

6.2. 0,3–0,5 °С

6.3. 1,5 °С

7Положение больного при коллапсе

7.1. горизонтальное

7.2. полусидя

7.3. с приподнятым ножным концом

8В первом периоде лихорадке следует применять:

8.1. пузырь со льдом

8.2. грелку

8.3. холодный компресс

9При охлаждении организма рефлекторно происходит

9.1. сужение сосудов кожи

9.2. расширение сосудов кожи

9.3. просвет сосудов не изменяется

10Цена одного деления (шкала Цельсия) на медицинском термометре равна

3.1. 0,1 °С

3.2. 0,2 °С

3.3. 0,3 °С

Эталон ответов

| 1 вариант. | 2 вариант |

|

1. – 1.3

2. – 2.3

3. – 3.1 4. – 4.3

5. – 5.3 6. – 6.1

7. – 7.1 8. – 8.1

9. – 9.2 10. – 10.1

|

1. – 1.2

2. – 2.3

3. – 3.2 4. – 4.1

5. – 5.3 6. – 6.1

7. – 7.3 8. – 8.2

9. – 9.1 10. – 10.1

|

11 Ситуационные задачи

Задача № 1

Пациент жалуется на плохое самочувствие, ломоту во всем теле, головную боль. При осмотре: температура тела 40,3 °С, зев резко гиперемирован. После приема таблетки аспирина возникла рвота. В каком периоде лихорадки находиться пациент? Перечислите мероприятия и объем доврачебной помощи. Назовите способы введения лекарственных средств такому пациенту.

Задача № 2

Пациенту при температуре 41,3 °С были введены жаропонижающие средства. Через 20 минут температура тела снизилась до нормы, но состояние пациента ухудшилось: появилась резкая слабость, пульс нитевидный, конечности холодные, белье (постельное и нательное) намокло от пота. В каком периоде лихорадки находиться пациент. В какой помощи он нуждается?

Задача № 3

У пациента гиперемия кожи в подмышечной впадине. Протерев подмышечную впадину насухо, медсестра поставила термометр так, чтобы ртутный резервуар полностью соприкасался с кожей. Оцените действие медсестры.

Эталон ответов

Задача 1. Пациент находится во втором периоде лихорадки. Уложить, создать покой, на лоб - холодный компресс, наблюдать, вызвать врача. Лекарственные средства вводить по назначению врача парентерально. Контроль за функциональным состоянием пациента. Уход за полостью рта после рвоты. Холодные обтирания в области крупных сосудов. Обильное теплое, витаминизированное питье. О факте рвоты сообщить врачу. По назначению врача введение в/м инъекции для снижения температуры. С осторожностью к высокой температуре, возможно появление судорог.

Задача 2. Пациент находится в третьем периоде лихорадки (кризис). Приподнять ножной конец кровати на 30–40 см. Убрать подушку из-под головы, вызвать врача, сменить нательное и постельное белье. Контроль за функциональным состоянием пациента. Не оставлять пациента без присмотра. Доступ к периферической вене, для возможного введения препаратов по назначению врача.

Задача 3. Измерять температуру тела в подмышечной впадине при изменении кожных покровов нельзя. Необходимо измерить температуру в другом месте – под языком, в прямой кишке, либо в другой подмышечной впадине. Так как информация, полученная в результате измерения будет искажена. Так же идет воздействие на кожу пациента, как раздражителя. Еще, как вариант применение бесконтактного термометра.

ВОПРОСЫ ДЛЯ закрепления нового материала

Термометр – это?

Ответ: прибор для измерения температуры.

Термометрия – это ?

Ответ: измерение температуры тела человека.

Терморегуляция – это?

Ответ: физиологическая функция, поддерживающая постоянную температуру тела с помощью теплоотдачи и теплопродукции организма.

Лихорадка – это?

Ответ: повышение температуры тела сверх нормальных цифр вследствие нарушения терморегуляции и расстройства баланса между теплопродукцией и теплоотдачей.

Кризис – это?

Ответ: резкое снижение температуры, в течение часа.

Лизис – это?

Ответ: снижение температуры тела в течение нескольких дней.

Демеркуризация – это?

Ответ: удаление ртути и ее соединений физико-химическими или механическими способами с целью исключения отравления людей и животных.

Приложение№1

____________ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЛИСТ __________

№ карты № палаты

Фамилия, имя, отчество больного _______________________________________________________

| Дата |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Дата болезни |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| День пребывания в стац. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| П | АД | Т | у | в | у | в | у | в | у | в | у | в | у | в | у | в | у | в | у | в | у | в | у | в | у | в | у | в |

|

140 |

200 |

41 |

|

|

|

|

|

|

| |

| |

|

|

|

|

| |

| |

|

|

| |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

| |

|

|

|

|

| |

| |

|

|

| |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

| |

|

|

|

|

| |

| |

|

|

| |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

| |

|

|

|

|

| |

| |

|

|

| |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

| |

|

|

|

|

| |

| |

|

|

| |

| |

|

|

|

120 |

175 |

40 |

|

|

|

|

|

|

| |

| |

|

|

|

|

| |

| |

|

|

| |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

| |

|

|

|

|

| |

| |

|

|

| |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

| |

|

|

|

|

| |

| |

|

|

| |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

| |

|

|

|

|

| |

| |

|

|

| |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

| |

|

|

|

|

| |

| |

|

|

| |

| |

|

|

|

100 |

150 |

39 |

|

|

|

|

|

|

| |

| |

|

|

|

|

| |

| |

|

|

| |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

| |

|

|

|

|

| |

| |

|

|

| |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

| |

|

|

|

|

| |

| |

|

|

| |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

| |

|

|

|

|

| |

| |

|

|

| |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

| |

|

|

|

|

| |

| |

|

|

| |

| |

|

|

|

90 |

125 |

38 |

|

|

|

|

|

|

| |

| |

|

|

|

|

| |

| |

|

|

| |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

| |

|

|

|

|

| |

| |

|

|

| |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

| |

|

|

|

|

| |

| |

|

|

| |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

| |

|

|

|

|

| |

| |

|

|

| |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

| |

|

|

|

|

| |

| |

|

|

| |

| |

|

|

|

80 |

100 |

37 |

|

|

|

|

|

|

| |

| |

|

|

|

|

| |

| |

|

|

| |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

| |

|

|

|

|

| |

| |

|

|

| |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

| |

|

|

|

|

| |

| |

|

|

| |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

| |

|

|

|

|

| |

| |

|

|

| |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

| |

|

|

|

|

| |

| |

|

|

| |

| |

|

|

|

70 |

75 |

36 |

|

|

|

|

|

|

| |

| |

|

|

|

|

| |

| |

|

|

| |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

| |

|

|

|

|

| |

| |

|

|

| |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

| |

|

|

|

|

| |

| |

|

|

| |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

| |

|

|

|

|

| |

| |

|

|

| |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

| |

|

|

|

|

| |

| |

|

|

| |

| |

|

|

|

60 |

50 |

35 |

|

|

|

|

|

|

| |

| |

|

|

|

|

| |

| |

|

|

| |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

| |

|

|

|

|

| |

| |

|

|

| |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

| |

|

|

|

|

| |

| |

|

|

| |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

| |

|

|

|

|

| |

| |

|

|

| |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

| |

|

|

|

|

| |

| |

|

|

| |

| |

|

|

| Дыхание | | | | | | |

| | |

|

| | |

| Вес | | | | | | |

| | |

|

| | |

| Выпито жидк. | | | | | | |

| | |

|

| | |

| Сут. кол. мочи | | | | | | |

| | |

|

| | |

| Стул | | | | | | |

| | |

|

| | |

| Ванна | | | | | | |

| | |

|

| | |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Мультимедийная слайд-презентация к занятию

В эллектронном формате POWER POinT

1. Тепловая карта человека

1. Тепловая карта человека 2.Так выглядит молекула АТФ

2.Так выглядит молекула АТФ

Так описано, что греческий ученый и врач Гален, сделал первую попытку измерения температуры в 170 году н.э. Он документально описал стандартную температуру кипящей воды и льда.

Так описано, что греческий ученый и врач Гален, сделал первую попытку измерения температуры в 170 году н.э. Он документально описал стандартную температуру кипящей воды и льда.

Рис. 7. Терм ополоски.

Рис. 7. Терм ополоски.