ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

«БАРАБИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Рассмотрена на заседании

ЦМК ОГСЭД

Протокол № ___________

от ____________ 2018 г.

Председатель ЦМК

Хританкова Н. Ю.

(Ф. И. О.)

______________________

(подпись)

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

КОМБИНИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Специальность 34.02.01 Сестринское дело (с базовой подготовкой)

Дисциплина: «Физика»

Раздел 3 Электродинамика. Колебания и волны. Оптика

Тема 3.21 Скорость света. Законы отражения и преломления света. Полное отражение света. Интерференция света.

Разработчик – преподаватель Вашурина Т. В.

2018

СОДЕРЖАНИЕ

| Методический лист | 3 |

| Примерная хронокарта занятия | 5 |

| Исходный материал | 9 |

| Приложение №1 Контроль знаний по предыдущей теме | 15 |

| Приложение №2 Задания для закрепления и систематизации новых знаний | 23 |

| Приложение №3 Задания для предварительного контроля знаний | 24 |

| Приложение №4 Контролирующий материал | 24 |

| Задание для самостоятельной внеаудиторной работы студентов | 25 |

| Список использованных источников | 26 |

Выписка из рабочей программы дисциплины «Физика»

для специальности 34.02.01 Сестринское дело (с базовой подготовкой)

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) | Объем часов |

| Тема 3.21 Скорость света. Законы отражения и преломления света. Полное отражение света. Интерференция света.

| Содержание учебного материала | 2

|

| Законы геометрической оптики. Развитие взглядов на природу света. Скорость света, длина волны. Длина световой волны. Отработка умения уверенно пользоваться физической терминологией и символикой. |

| Лабораторная работа | - |

| Практическое занятие | - |

| Контрольная работа | - |

| Самостоятельная работа обучающихся: - работа с электронным приложением к учебнику «Физика 10»; - работа с учебником [2, с. 170-179]; - работа с конспектом лекции. | 1 |

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Тип занятия: комбинированный урок.

Вид занятия: беседа, объяснение с демонстрацией наглядных пособий, решение задач.

Продолжительность: 90 минут.

ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ

Учебные цели: сформировать представления о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений через изучение понятий скорость света, законы отражения и преломления света, полное отражение света, интерференция света; способствовать формированию умения владеть основополагающими физическими понятиями, уверенно пользоваться физической терминологией и символикой. Способствовать формированию умения организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения упражнений (ОК 2).

Развивающие цели: развивать интерес к будущей профессии, понимание сущности и социальной значимости (ОК 1), способствовать формированию умения решать физические задачи.

Воспитательные цели: способствовать развитию коммуникативных способностей; создавать условия для развития скорости восприятия и переработки информации, культуры речи; формировать умение работать в коллективе и команде (ОК 6).

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный с использованием информационных технологий, репродуктивный.

Место проведения: аудитория колледжа.

МОТИВАЦИЯ

Тема 3.21 «Скорость света. Законы отражения и преломления света. Полное отражение света. Интерференция света» входит в программу по учебной дисциплине «Физика» и имеет большое значение, т.к. знания, полученные при изучении данной темы необходимы для изучения многих тем как в рамках программы по физике, так и при изучении смежных дисциплин (химия, история, математика).

Полное внутреннее отражение применяется при создании эндоскопов. Для этого применяют специальные волокна – световоды, у которых внутренняя часть имеет больший показатель преломления, чем оболочка. По этим световодам свет, подвергаясь многократно полному внутреннему отражению, без потери интенсивности достигает внутренних полостей. Также явление полного внутреннего отражения лежит в основе принципа работы рефрактометра – прибора для определения концентрации растворов по показателю их преломления.

На данное занятие отводится 2 учебных часа. Во время комбинированного занятия проводится актуализация знаний в форме устного опроса, с целью проверки остаточных знаний, которые необходимых при изучении нового материала; непосредственное изучение нового материала; первичного закрепление нового материала с помощью решения задач по данной теме. Контроль уровня усвоения нового материала проводится в форме тестирования студентов. Каждому образованному человеку необходимо непрерывно пополнять свои знания в области физики, развивать интерес к будущей профессии, понимать сущность и социальную значимость (ОК 1), научиться организовывать свою деятельность, уметь выбирать методы и способы выполнения задач и в дальнейшем оценивать их качество (ОК2), а также необходимо для будущего медицинского работника научится работать в коллективе и команде (ОК6).

ПРИМЕРНАЯ ХРОНОКАРТА КОМБИНИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ

| п/№ | Наименование этапа | Время | Цель этапа | Деятельность | Оснащение |

| преподавателя | студентов |

| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |

-

| Организационный этап | 2 | Организация начала занятия, формирование способности организовывать собственную деятельность (ОК 2). | Приветствие. Проверка готовности аудитории. Отмечает отсутствующих студентов в журнале. | Староста называет отсутствующих студентов. Студенты приводят в соответствие внешний вид, готовят рабочие места. | Журнал, тетради для конспектов.

|

-

| Контроль знаний по предыдущей теме | 15 | Оценка уровня сформированности знаний по предыдущей теме. Развитие грамотной речи обучающихся, самоконтроль своих знаний.

| Инструктирует и проводит контроль знаний.

| Повторяют домашнее задание, отвечают устно. | Вопросы для устного опроса. Приложение 1.

|

-

| Мотивационный этап и целеполагание | 3 | Развитие интереса к будущей профессии, понимания сущности и социальной значимости (ОК 1), установка приоритетов при изучении темы.

| Объясняет студентам важность изучения данной темы, озвучивает цели занятия. | Слушают, задают вопросы, записывают новую тему в тетради. | Методическая разработка комбинированного занятия, мультимедийная презентация. |

-

| Изложение исходной информации | 20 | Формирование знаний, понимания сущности и социальной значимости своей будущей профессии (ОК 1), Формирование представления о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений через изучение понятий скорость света, законы отражения и преломления света, полное отражение света, интерференция света; способствовать формированию умения владеть основополагающими физическими понятиями, уверенно пользоваться физической терминологией и символикой.

| Излагает новый материал, демонстрирует презентацию. | Слушают, читают материал на слайдах, записывают. | Методическая разработка (исходный материал), мультимедийное оборудование, мультимедийная презентация. |

-

| Выполнение заданий для закрепления знаний | 15 | Закрепление, систематизация, обобщение новых знаний. Отработать навык решения задач. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов решения задач, оценка их выполнения (ОК2). | Инструктирует и контролирует выполнение заданий, обсуждает правильность ответов, отвечает на вопросы студентов. | Выполняют задания, слушают правильные ответы после выполнения, вносят коррективы, задают вопросы. | Физика 11 Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы А. Кирик стр. 56 достаточный уровень №1-5. |

-

| Предварительный контроль новых знаний | 17

| Оценка эффективности занятия и выявление недостатков в новых знаниях. | Инструктирует и проводит контроль. | Устно отвечают на вопросы. | Вопросы для предварительного контроля знаний. Приложение 3. |

-

| С. р. Итоговый контроль. Взаимопроверка | 13 | Закрепление материала, формирование умения делать выводы, обобщать.

Формирование умения работать в команде (ОК6). Контроль усвоения знаний и умений учащихся. | Контролирует ход работы.

Контролирует взаимопроверку, поясняет критерии оценки. | Работают в малых группах, решают задачи по образцу (письменно).

Предоставляют выполненное задание, сопоставляют ответы с эталонами, выставляют оценки.

| Контролирующий материал. Приложение 4.

Слайд презентации с эталонами ответов и критериями отметки. |

-

| Подведение итогов занятия | 3 | Развитие эмоциональной устойчивости, дисциплинированности, объективности оценки своих действий, умения работать в коллективе и команде (ОК6). | Оценивает работу группы в целом. Объявляет оценки, мотивирует студентов, выделяет наиболее подготовленных.

| Слушают, участвуют в обсуждении, задают вопросы. | Журнал группы.

|

-

| Задание для самостоятельной внеаудиторной работы студентов | 2 | Определить объем информации для самостоятельной работы студента, обратить внимание на значимые моменты.

| Дает задание для самостоятельной внеаудиторной работы студентов, инструктирует о правильности выполнения, критериях оценивания. | Записывают задание. | Слайд презентации с домашним заданием. |

ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ

План изложения учебного материала по теме

«Скорость света. Законы отражения и преломления света. Полное отражение света. Интерференция света»

Скорость света

Закон отражения света

Закон преломления света

Полное отражение света

Скорость света во многом зависит от вещества, в котором распространяются лучи. В вакууме она имеет постоянное значение, а вот в прозрачной среде может иметь различные показатели.

В воздухе или воде ее величина всегда меньше, чем в вакууме. К примеру, в реках и океанах скорость света составляет порядка ¾ от скорости в космосе, а в воздухе при давлении в 1 атмосферу – на 2 % меньше, чем в вакууме.

Чему равна скорость света в вакууме?

В вакууме скорость света в секунду имеет постоянное значение в 299 792 458 метров, то есть немногим больше 299 тысяч километров. В современном представлении она является предельной. Иными словами, никакая частица, никакое небесное тело не способны достичь той скорости, какую развивает свет в космическом пространстве.

В науке скоростью света называют быстроту перемещения лучей в воздушном пространстве или вакууме. Свет – это электромагнитное излучение, которое воспринимает глаз человека. Он способен передвигаться в любой среде, что оказывает прямое влияние на его скорость.

Попытки измерить эту величину предпринимались с давних времен. Ученые античной эпохи полагали, что скорость света является бесконечной. Такое же мнение высказывали и физики XVI–XVII веков, хотя уже тогда некоторые исследователи, такие как Роберт Гук и Галилео Галлилей, допускали конечность солнечных лучей.

Серьезный прорыв в изучении скорости света произошел благодаря датскому астроному Олафу Ремеру, который первым обратил внимание на запаздывание затмения спутника Юпитера Ио по сравнению с первичными расчетами.

Тогда ученый определил примерное значение скорости, равное 220 тысячам метров в секунду. Более точно эту величину сумел вычислить британский астроном Джеймс Бредли, хотя и он слегка ошибся в расчетах. В дальнейшем попытки рассчитать реальную скорость света предпринимали ученые из разных стран. Однако только в начале 1970-х годов с появлением лазеров и мазеров, имевших стабильную частоту излучения, исследователям удалось сделать точный расчет, а в 1983 году за основу было принято современное значение с корреляцией на относительную погрешность.

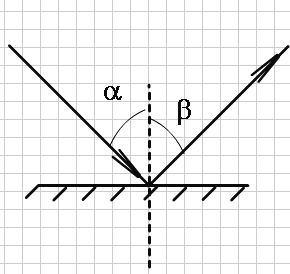

2. Закон отражения света

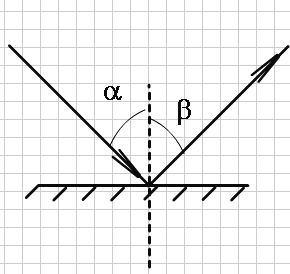

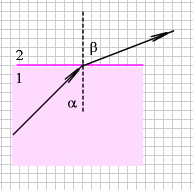

Отражением света называют изменение направления световых лучей при падении на границу раздела двух сред, в результате чего свет распространяется обратно в первую среду.

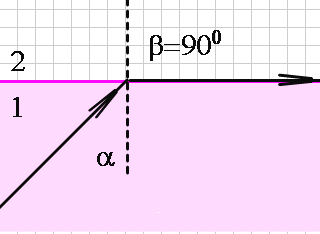

Угол падения -угол между направлением падающего луча и перпендикуляром к границе раздела двух сред, восстановленным в точке падения.

Угол отражения- угол β между этим перпендикуляром и направлением отраженного луча.

Закон отражения света:

Луч падающий, перпендикуляр к границе раздела двух сред в точке падения и луч отраженный лежат в одной плоскости.

Угол отражения равен углу падения.

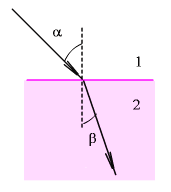

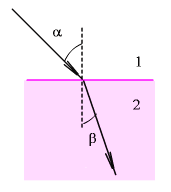

3.Законы преломления света.

Преломлением света называют изменение направления световых лучей при переходе света из одной прозрачной среды в другую.

Угол преломления- угол между тем же перпендикуляром и направлением преломленного луча.

Скорость света в вакууме с= 3*108 м/с

Скорость света в среде Vc

Абсолютный показатель преломления среды показывает, во сколько раз скорость света v в данной среде меньше, чем скорость света с в вакууме.

Абсолютный показатель преломления для вакуума равен 1

Скорость света в воздухе очень мало отличается от значения с, поэтому

Абсолютный показатель преломления для воздуха будем считать равным 1

Относительный показатель преломления показывает, во сколько раз изменяется скорость света при переходе луча из первой среды во вторую.

Законы преломления света.

Луч падающий, перпендикуляр к границе раздела двух сред в точке падения и преломленный луч лежат в одной плоскости.

Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная для данной пары сред:

где V1 и V2 – скорости распространения света в первой и второй среде.

С учетом показателя преломления закон преломления света можно записать в виде

или

где n21 – относительный показатель преломления второй среды относительно первой;

n2 и n1 – абсолютные показатели преломления второй и первой среды соответственно

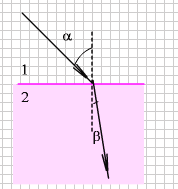

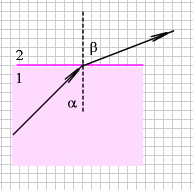

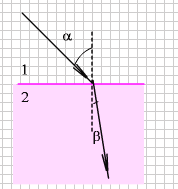

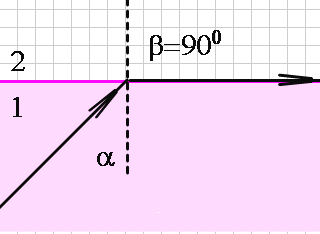

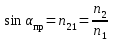

4.Полное внутреннее отражение

Если световые лучи из оптически более плотной среды 1 падают на границу раздела с оптически менее плотной средой 2 (n1n2),то угол падения меньше угла преломления . При увеличении угла падения можно подойти к такому его значению пр, когда преломленный луч заскользит по границе раздела двух сред и не попадет во вторую среду,

Угол преломления , при этомвся световая энергия отражается от границы раздела.

Предельным углом полного внутреннего отражения прназывается угол, при котором преломленный луч скользит вдоль поверхности двух сред,

При переходе из среды оптически менее плотной в среду более плотную полное внутреннее отражение невозможно.

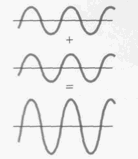

5.Интерференция света.

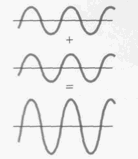

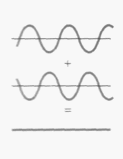

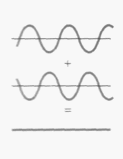

Интерференцией волн называется явление увеличения или уменьшения амплитуды результирующей волны при сложении волн с одинаковой частотой колебаний и постоянной во времени разностью фаз.

В точках, где амплитуда колебаний увеличивается, наблюдается интерференционный максимум

В точках, где амплитуда колебаний

уменьшается, наблюдается

интерференционный минимум.

Волны и возбуждающие их источники называются когерентными, еслиразность фаз волн не зависит от времени, и волны имеют одинаковую длину волны. Результат наложения когерентных световых волн, наблюдаемый на экране, фотопластинке и т.д., называется интерференционной картинкой. Устойчивую интерференционную картину дают только когерентные волны.

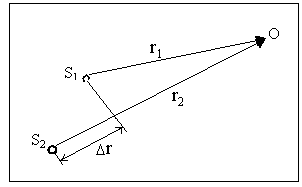

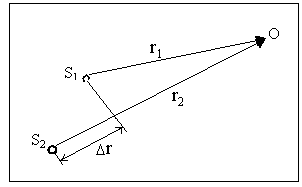

Волны от естественных источников не бывают когерентными, поэтому для наблюдения интерференции света искусственно создают разность хода световых волн, разделяя свет от одного источника на два пучка, которые проходят разные пути r1 и r2, а затем эти пучки сводятся вместе на экране.

- длина волны,

r= r2 –r1–геометрическая разность хода двух

волн

Δφ – разность фаз волн

Δφ=2πr/

Геометрической разностью хода называется разница расстояний, пройденных волнами от разных источников до точки, где наблюдается их интерференция

Условие интерференционных максимумов (усиление света)

Для разности фаз

Δφ= 2πk- разность фаз кратна 2π

для разности хода

r = k или

r = 2k  k-любое целое число(k =0,1,2,3, …),

k-любое целое число(k =0,1,2,3, …),

Разность хода равна четному числу полуволн

Условие интерференционных минимумов (ослабление света):

Для разности фаз

Δφ= π(2k+1)

для разности хода

r = (2k + 1)  ,

,

где k – целое число (k =0,1,2,3, …),

Разность хода равна нечетному числу полуволн

Дифракцией света называется отклонение направления распространения волн от прямолинейного у границы преграды.

Наиболее наглядно дифракция света проявляется при прохождении света через отверстия с размерами порядка длины волн оптического диапазона. Явление дифракции легко наблюдать на дифракционной решетке.

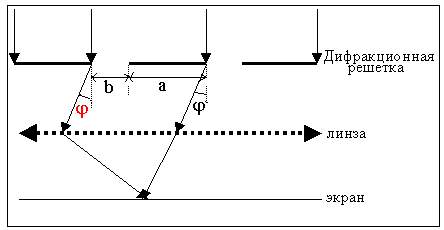

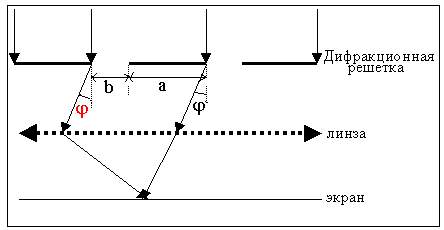

Простейшей дифракционной решеткой является система из N одинаковых параллельных щелей в плоском непрозрачном экране ширины b каждая, расположенных на равных непрозрачных промежутках a друг от друга. Величина d = b + a называется постоянной (периодом) дифракционной решетки.

Прохождение монохроматического излучения через дифракционную решетку

Монохроматическим называется излучение, состав которого определяется одной длиной волны. Например, волна с длиной волны λ = 770 нм – монохроматический красный свет.

φ- угол дифракции

Лучи, прошедшие дифракционную решетку, когерентны, поэтому дают на экране интерференционную картину.

Для двух лучей, испытывающих дифракцию на краях двух соседних щелей, геометрическая разность хода r =dsin

Положение главных максимумов освещенности в дифракционной картинке, получаемой при нормальном падении световой волны на поверхность решетки, определяется соотношением:

d sin= k

где d sin-разность хода лучей световых волн от соседних щелей;-угол дифракции, т.е. угол между направлением хода падающей на решетку световой волны и направлением хода волны на выходе ее из щели; k – порядок максимума (k = 0,1,2,3,…).

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ПО ПРЕДЫДУЩЕЙ ТЕМЕ (устно)

«Принципы радиосвязи. Радиолокация и телевидение»

Студенту предлагается дать развернутый ответ на следующие вопросы.

План устного опроса:

В чем заключаются принципы радиосвязи?

С какой целью применяется способ модуляции?

С какой целью применяется способ детектирования?

Как можно объяснить распространение радиоволн различной длины по Земле?

Как электромагнитные волны используются в телевидении?

Как осуществляется междугородная телефонная связь?

Эталоны ответов.

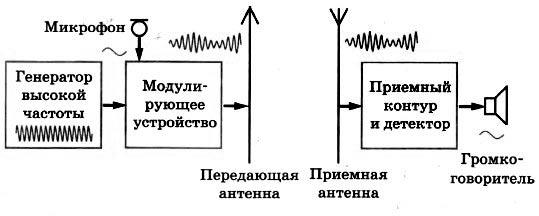

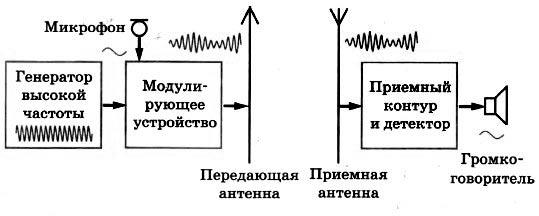

Принципы радиосвязи

Переменный электрический ток высокой частоты, созданный в передающей антенне, вызывает в окружающем пространстве быстроменяющееся электромагнитное поле, которое распространяется в виде электромагнитной волны. Достигая приемной антенны, электромагнитная волна вызывает в ней переменный ток той же частоты, на которой работает передатчик.

Важнейшим этапом в развитии радиосвязи было создание в 1913 г. генератора незатухающих электромагнитных колебаний. Кроме передачи телеграфных сигналов, состоящих из коротких и более продолжительных импульсов («точки» и «тире») электромагнитных волн, стала возможной надежная и высококачественная радиотелефонная связь - передача речи и музыки с помощью электромагнитных волн.

При радиотелефонной связи колебания давления воздуха в звуковой волне превращаются с помощью микрофона в электрические колебания той же формы. Казалось бы, если эти колебания усилить и подать в антенну, то можно будет передавать на расстояние речь и музыку с помощью электромагнитных волн. Однако в действительности такой способ передачи неосуществим. Дело в том, что частота звуковых колебаний мала, а электромагнитные волны низкой (звуковой) частоты имеют малую интенсивность. Следовательно, для осуществления передачи информации в виде звуковых волн, необходимы такие принципы радиосвязи, как модуляция звукового сигнала и его дальнейшее детектирование.

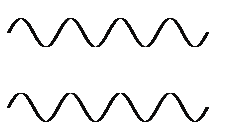

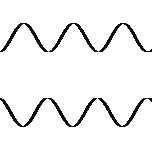

Модуляция

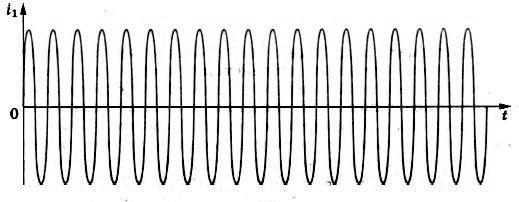

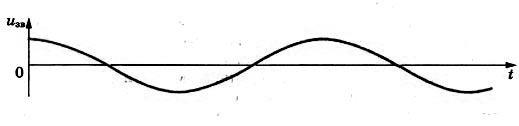

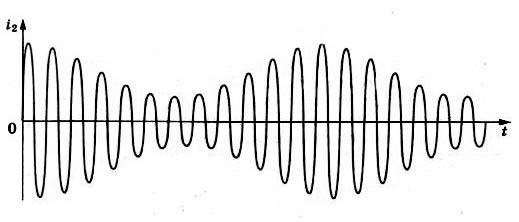

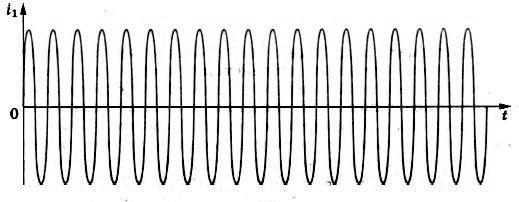

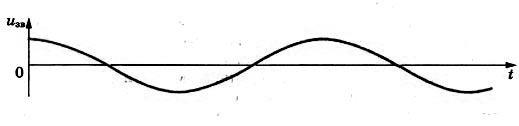

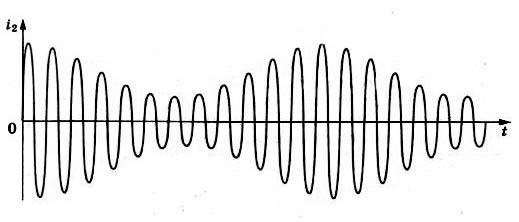

Для осуществления радиотелефонной связи необходимо использовать высокочастотные колебания, интенсивно излучаемые антенной. Незатухающие гармонические колебания высокой частоты вырабатывает генератор, например генератор на транзисторе. Для передачи звука эти высокочастотные колебания изменяют, или, как говорят, модулируют, с помощью электрических колебаний низкой (звуковой) частоты. Можно, например, изменять со звуковой частотой амплитуду высокочастотных колебаний. Этот способ называют амплитудной модуляцией. На рисунке приведены три графика: а) график колебаний высокой частоты, которую называют несущей частотой;

б) график колебаний звуковой частоты, т. е. модулирующих колебаний;

в) график модулированных по амплитуде колебаний.

Без модуляции мы в лучшем случае можем контролировать лишь, работает станция или молчит. Без модуляции нет ни телефонной, ни телевизионной передачи. Модуляция — медленный процесс. Это такие изменения в высокочастотной колебательной системе, при которых она успевает совершить очень много высокочастотных колебаний, прежде чем их амплитуда изменится заметным образом.

Детектирование

Основные принципы радиосвязи представлены в виде блок-схемы:

В приемнике из модулированных колебаний высокой частоты выделяются низкочастотные колебания. Такой процесс преобразования сигнала называют детектированием. Полученный в результате детектирования сигнал соответствует тому звуковому сигналу, который действовал на микрофон передатчика.

После усиления колебания низкой частоты могут быть превращены в звук.

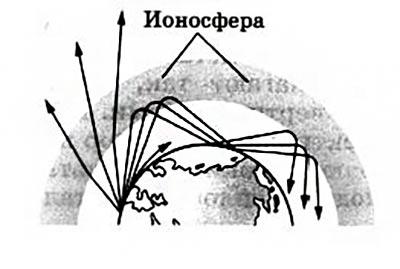

Распространение радиоволн

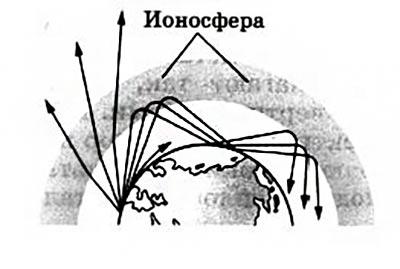

При использовании электромагнитных волн для радиосвязи как источник, так и приемник радиоволн чаще всего располагают вблизи земной поверхности. Форма и физические свойства земной поверхности, а также состояние атмосферы сильно влияют на распространение радиоволн. Особенно существенное влияние на распространение радиоволн оказывают слои ионизированного газа в верхних частях атмосферы на высоте 100—300 км над поверхностью Земли. Эти слои называют ионосферой. Ионизация воздуха верхних слоев атмосферы вызывается электромагнитным излучением Солнца и потоком заряженных частиц, излучаемых им.

Проводящая электрический ток ионосфера отражает радиоволны с длиной волны λ 10 м как обычная металлическая пластина. Но способность ионосферы отражать и поглощать радиоволны существенно меняется в зависимости от времени суток и времен года. Именно по этой причине радиосвязь, особенно в диапазоне средних длин волн (100—1000 м), гораздо надежнее ночью и в зимнее время.

Устойчивая радиосвязь между удаленными пунктами на земной поверхности вне прямой видимости оказывается возможной из-за способности радиоволн огибать выпуклую земную поверхность (явление дифракции). Это огибание выражено тем сильнее, чем больше длина волны. Поэтому радиосвязь на больших расстояниях за счет огибания волнами Земли оказывается возможной лишь при длинах волн, значительно превышающих 100 м (средние и длинные волны).

Короткие волны (диапазон длин волн от 10 до 100 м) распространяются на большие расстояния только за счет многократных отражений от ионосферы и поверхности Земли. Радиоволны в этом диапазоне оказываются «запертыми» в тонком слое, ограниченном поверхностью Земли и ионосферой. В результате волны, излучаемые радиостанцией, расположенной, например, в центре Азии, достигают радиоприемников в Южной Америке.

Длинные радиоволны для этой цели менее пригодны из-за значительного поглощения поверхностными слоями Земли и ионосферой. И все же наиболее надежная радиосвязь на ограниченных расстояниях при достаточной мощности передающей радиостанции обеспечивается на длинных волнах.

Ультракороткие радиоволны (λ

В последнее время сделано много попыток обнаружения других цивилизаций и передачи им сигналов. Отправлены сообщения с больших радиотелескопов, в которых содержатся формулировки математических теорем, физических законов, сведения о человеке и т. д. Однако можно сказать, что наиболее мощным сигналом, переданным во Вселенную, является колоссальный рост интенсивности радиоизлучения вследствие развития на Земле телевидения и сотовой связи. Земля из ненаблюдаемого с других звезд объекта превратилась в яркую радиозвезду, непрерывно излучающую мощный поток радиоволн.

Принцип сотовой связи. Сотовая телефонная связь основана на компьютерных системах, которые связывают номера абонентов и адреса наиболее близких ретрансляторов. Во время соединения компьютерная система находит оптимальный путь связи абонентов — последовательность передачи сигналов через выбранные ретрансляторы. Сотовый телефон абонента постоянно принимает сигнал ретранслятора, с которым он связан. При перемещении абонента происходит перерегистрация — привязка абонента к новому, ближайшему ретранслятору.

Итак, распространение радиоволн существенно зависит от их длины волны. Короткие волны (с длиной волны от 10 до 100 м) многократно отражаются от ионосферы и поверхности Земли. Длинные волны (λ 100 м) «скользят» вдоль поверхности Земли. Ультракороткие радиоволны (λ

Понятие о телевидении

Радиоволны используются для передачи не только звука, но и изображения в телевидении.

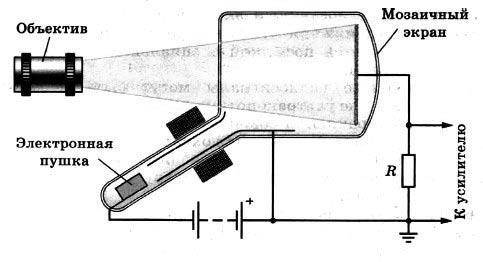

Принцип передачи изображения

На передающей станции производится преобразование изображения в последовательность электрических сигналов. Этими сигналами модулируются колебания, вырабатываемые генератором высокой частоты. Модулированная электромагнитная волна переносит информацию на большие расстояния. В приемнике производится обратное преобразование. Высокочастотные модулированные колебания детектируются, а полученный сигнал преобразуется в видимое изображение.

Для передачи движения немного отличающиеся друг от друга изображения движущегося объекта (кадры) передаются десятки раз в секунду (в России - 50 раз в секунду).

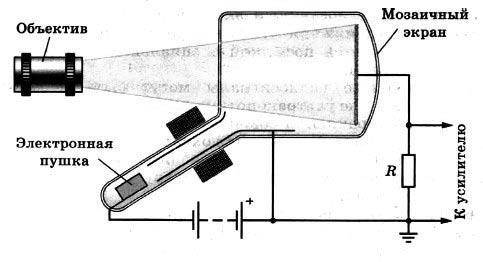

Изображение кадра преобразуется с помощью передающей вакуумной электронной трубки-иконоскопа в серию электрических сигналов. Кроме иконоскопа существуют и другие передающие устройства. Внутри иконоскопа расположен мозаичный экран, на который с помощью оптической системы проецируется изображение объекта. Каждая ячейка мозаики заряжается, причем ее заряд зависит от интенсивности падающего на ячейку света. Этот заряд меняется при попадании на ячейку электронного пучка, создаваемого электронной пушкой. Электронный пучок последовательно попадает на все элементы сначала одной строчки мозаики, затем другой строчки и т. д. (всего 625 строк). От того, насколько сильно меняется заряд ячейки, зависит сила тока в резисторе R. Поэтому напряжение на резисторе изменяется пропорционально изменению освещенности вдоль строк кадра.

Принцип приема изображений

Высокочастотные сигналы, полученные на выходе трубки, попадают на антенну, излучающую соответствующие электромагнитные волны. Эти сигналы формируются в телевизионном приемнике после детектирования. Это видеосигналы. Они преобразуются в видимое изображение на экране приемной вакуумной электронной трубки — кинескопа. Электронная пушка такой трубки снабжена электродом, управляющим числом электронов в пучке и, следовательно, свечением экрана в месте попадания луча. Системы катушек горизонтального и вертикального отклонения заставляют электронный луч обегать весь экран точно таким же образом, как электронный луч обегает мозаичный экран в передающей трубке.

Синхронность движения лучей в передающей и приемной трубках достигается посылкой специальных синхронизирующих сигналов. Телевизионные радиосигналы могут быть переданы только в диапазоне ультракоротких (метровых) волн. Такие волны распространяются обычно лишь в пределах прямой видимости антенны. Поэтому для охвата телевизионным вещанием большой территории необходимо размещать телепередатчики как можно ближе друг к другу и поднимать их антенны как можно выше.

Башня Останкинского телецентра в Москве высотой 540 м обеспечивает надежный прием телепередач в радиусе 120 км.

В настоящее время телевизионная сеть в нашей стране насчитывает несколько тысяч вещательных станций; их передачи принимают около 100 млн телевизоров.

Для получения цветного изображения осуществляется передача трех видеосигналов, несущих компоненты изображения, соответствующие основным цветам (красному, зеленому, синему). Зона надежного приема телевидения непрерывно увеличивается, в основном за счет использования ретрансляционных спутников.

Развитие средств связи

Еще сравнительно недавно междугородная телефонная связь осуществлялась исключительно по проводам. В настоящее время все шире применяются кабельные и радиорелейные линии, повышается уровень автоматизации связи.

В радиорелейных линиях связи используются ультракороткие (дециметровые и сантиметровые) волны. Эти волны распространяются в пределах прямой видимости, поэтому линии состоят из цепочки маломощных радиостанций, каждая из которых передает сигналы к соседней как бы по эстафете. Такие станции имеют мачты высотой 60—80 м, находящиеся на расстоянии 40—60 км друг от друга.

Все большей популярностью пользуются оптоволоконные линии связи, позволяющие передавать большой объем информации. Процесс передачи основан на многократном отражении лазерного луча, распространяющегося по тонкой трубке (волокну). Такая связь возможна между двумя неподвижными объектами.

Успехи в области космической радиосвязи позволили создать новую систему связи, названную «Орбита». В этой системе используются ретрансляционные спутники связи. Спутники связи серии «Молния» запускаются на сильно вытянутые орбиты. Период их обращения составляет около 12 ч. Созданы мощные и надежные системы, обеспечивающие телевизионным вещанием районы Сибири и Дальнего Востока. Они позволяют осуществить телефонно-телеграфную связь с отдаленными районами нашей страны.

Новые спутники связи серии «Радуга» запускаются на орбиту радиусом около 36 000 км. На этой орбите период обращения спутника равен 24 ч, и поэтому спутник все время находится над одной и той же точкой поверхности Земли.

Совершенствуются и находят новые применения и такие сравнительно старые средства связи, как телеграф и фототелеграф. В год по фототелеграфу передаются десятки тысяч газетных полос, с которых печатаются сотни миллионов экземпляров газет.

Телевидение охватывает почти все населенные пункты нашей страны. В нашей стране создается Единая автоматизированная система связи. В связи с этим развиваются, совершенствуются и находят новые области применения различные технические средства связи.

Критерии оценки:

Оценка «5» - на поставленный вопрос студент дал полный развернутый ответ и ответил на дополнительный вопрос;

Оценка «4» - на поставленный вопрос студент дал полный развернутый ответ, но не ответил на дополнительный вопрос;

Оценка «3» - на поставленный вопрос студент дал неполный ответ и не смог ответить на дополнительный вопрос;

Оценка «2» - не ответил на поставленный вопрос.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ И СИСТЕМАТИЗАЦИИ НОВЫХ ЗНАНИЙ (письменно, не оценивается)

Физика 11 Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы А. Кирик стр. 56 достаточный уровень №1-5.

Эталоны ответов к заданиям для закрепления и систематизации

| Уровень /№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Средний уровень | Под углом 45 0 к горизонту | Под углом 75 0 к горизонту | Расположить зеркало на пути лучей под углом 120 0 к горизонту | Зеркало должно составлять с горизонтальной поверхностью стола угол 250 | Выше 160 см |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

(Устно, не оценивается. Эталоны ответов к вопросам для предварительного контроля знаний содержатся в исходном материале)

Чему равна скорость света в вакууме?

Какие законы геометрической оптики вам известны?

Что называют отражением света?

В чем заключается закон отражения света?

Что называют преломлением света?

Абсолютный показатель преломления среды, что это?

Что называют полным отражением света?

Какое явление называют интерференцией волн?

В каком случае наблюдается интерференционный максимум?

В каком случае наблюдается интерференционный минимум?

При каком условии возможна интерференция света?

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

КОНТРОЛИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ (письменно)

Тест

1.Основоположников волновой теории света является…

А. Ньютон Б. Гюйгенс В. Максвелл Г. Ремер Д. Физо

2.Кто определил скорость света первым?

А. Ньютон Б. Гюйгенс В. Максвелл Г. Ремер Д. Физо

3.Определить угол отражения света, если угол между падающим лучом и отражающей поверхностью равен 500.

А. 500 Б. 00 В. 400 Г. 1300

4.Угол между падающим лучом и перпендикуляром, восстановленным в точке падения, называется…

А. Угол падения Б. Угол преломления В. Угол отражения

5.При переходе из более плотной оптической среды в оптически менее плотную…

А. Угол падения больше чем угол преломления;

Б. Угол падения меньше чем угол преломления;

Г. Угол падения равен углу преломления.

Эталоны ответов к заданиям контролирующего материала:

| Номер задания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| ответы | Б | Г | В | А | Б |

Критерии оценки:

за 3 правильных ответа – «3» балла;

за 4 правильных ответа – «4» балла;

за 5 правильных ответов – «5» баллов.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Цель: Определить объем информации для самостоятельной работы студента, обратить внимание на значимые моменты.

Время для выполнения задания: 45 минут.

Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Соцкий, Физика. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (с приложением на электронном носителе). Базовый и профильный уровни - М.: Просвещение, 2011 г., с. 170-179, параграфы 59-62 прочитать, конспект выучить.

Критерии оценки:

студент выучил конспект – «3» балла;

студент прочитал параграфы и выучил конспект, не ответил на дополнительный вопрос по теме – «4» балла;

студент выучил конспект, владеет информацией из учебника, ответил на дополнительный вопрос по теме – «5» баллов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение [Электронный ресурс]/ Studfiles // Режим доступа https://studfiles.net/preview/1787988/page:12/

Классная физика – всегда рядом! «Принципы радиосвязи» [Электронный ресурс]/ Class-fizika // Режим доступа http://class-fizika.ru/11_44.html

Свойства электромагнитных волн [Электронный ресурс]/Studfiles // Режим доступа https://studfiles.net/preview/1787988/page:11/

Тест по теме «Геометрическая оптика. 11 класс» [Электронный ресурс]/ Pedsovet // Режим доступа http://pedsovet.su/load/73-1-0-31948

Физика. 11 класс: Учебник для общеобразоват. учреждений с приложением на электронном носителе: базовый и профильный уровни: [Текст]/ Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н.Н. Соцкий.-20-е изд.-М.:Просвещение, 2011.–399 с.