ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

«БАРАБИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Рассмотрено на заседании ЦМК

Протокол № ____от________________

Председатель_____________________

(Ф.И.О)

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Специальность 34.02.01 Сестринское дело (с базовой подготовкой)

Дисциплина ОУД.11. Биология

Раздел 3. Учение о клетке. Состав клетки, строение, деление, обмен веществ

Тема 3.9. Обмен веществ и энергии в клетке. Пластический обмен

Разработчик: преподаватель биологии Дъячук Людмила Владимировна

2019

Содержание

Методический лист …………………………………………………………..4 Интегративные связи…………………………………………………………6

Примерная хронокарта занятия……………………………………………...7

Исходный материал………………………………………………………….10

Контроль знаний по предыдущей теме…………………………………….19

Задания для закрепления и систематизации знаний……………………….22

Предварительный контроль знаний………………………………………...22

Задание для самостоятельной внеаудиторной работы студентов………...23

Список использованных источников……………………………………….24

Выписка из рабочей программы

дисциплины ОУД.11 Биология

для специальности 34.02.01 Сестринское дело (с базовой подготовкой)

| Тема 3.9. Обмен веществ и энергии в клетке. Пластический обмен. | Содержание учебного материала | 2 |

|

| Обмен веществ и энергии в клетке. Пластический обмен. Биосинтез белка. Фотосинтез. Хемосинтез. Брожение Формирование умения устанавливать взаимосвязи световых и темновых реакций фотосинтеза, сравнивать фотосинтез и хемосинтез и делать выводы на основе сравнения. | 1,2 |

| Лабораторные работы | - |

|

| Практические занятия | - |

| Контрольные работы | - |

| Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником [1, с.76 - 91] | 1 |

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Тип занятия – комбинированный урок

Вид занятия – лекция, объяснение с демонстрацией наглядных пособий, выполнения заданий.

Продолжительность – 90 мин.

ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ

1. Учебные цели:

- сформировать знания об обмене веществ и энергии в клетке, пластическом обмене, биосинтезе белка, фотосинтезе, хемосинтезе брожении. Сформировать умения устанавливать взаимосвязи световых и темновых реакций фотосинтеза, сравнивать фотосинтез и хемосинтез и делать выводы на основе сравнения.

2. Развивающие цели:

- развивать логическое мышление, внимание, память, умение осуществлять самостоятельный поиск информации в различных источниках, организовывать собственную деятельность, необходимую для выполнения профессиональных задач.

3. Воспитательные цели:

- создавать содержательные и организационные условия для развития самостоятельности в добывании студентами знаний, скорости восприятия и переработки информации, культуры речи, воспитании настойчивости в достижении цели, формирование способности организовывать собственную деятельность при установлении взаимосвязи световых и темновых реакций фотосинтеза, сравнении фотосинтеза и хемосинтеза, работе с текстом учебника.

Методы обучения – объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично – поисковый.

Место проведения занятия – кабинет биологии, анатомии и генетики

человека с основами медицинской генетики.

МОТИВАЦИЯ

Любой живой организм, как и отдельная клетка, является открытой системой, т.е. обменивается с окружающей средой веществами и энергией. Любое проявление жизнедеятельности нуждается (поглощение воды и растворённых в ней неорганических соединений, синтез органических веществ, расщепление полимеров на мономеры, генерация тепла, движение) нуждается в затрате энергии.

Органические вещества, поступающие в клетку, служат для неё, во-первых, строительным материалом для биосинтеза новых клеточных компонентов или замены старых; во-вторых, источником химической энергии. При расщеплении питательных веществ высвобождается энергия. Клетка использует её для поддержания своих жизненных процессов. Энергия в различных участках клеток переходит из одной формы в другую, выделяется постепенно, порциями. Каждая форма энергии служит для выполнения определённой работы, такой как биосинтез веществ, механическая работа, клеточное деление, активный транспорт, осмос, мышечное сокращение, поддержание постоянной температуры.

Изучение данной темы позволит будущим медицинским работникам понять особенности обмена веществ и энергии в организме человека, использовать полученные знания при составлении рациона питания для людей разных профессий, в пропаганде знаний о пользе правильного питания.

Знание особенностей протекания реакций пластического обмена в процессе нормальной жизнедеятельности позволит медицинскому работнику организовывать собственную деятельность для эффективного выполнения профессиональных задач.

Интегративные связи

Основы микробиологии и иммунологии

Анатомия и физиология человека

Основы патологии

Обмен веществ и энергии в клетке. Пластический обмен

Здоровый человек и его окружение

ПРИМЕРНАЯ ХРОНОКАРТА ЗАНЯТИЯ

| п/№ | Наименование этапа | Время | Цель этапа | Деятельность | Оснащение |

| преподавателя | студентов |

| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |

| 1. | Организационный этап | 2 мин. | Организация начала занятия, подготовка рабочего места студентов | Отмечает отсутствующих студентов в журнале | Староста называет отсутствующих студентов. Студенты приводят в соответствие внешний вид, готовят рабочие места. | Журнал, тетради

|

| 2. | Контроль знаний по предыдущей теме | 15 мин. | Оценка уровня сформированности знаний по теме «Деление клетки» | Инструктирует и проводит контроль | Индивидуальный опрос | Приложение 1 Проверочная работа |

| 3. | Мотивационный этап | 1 мин. | Развитие интереса к новой теме | Объясняет студентам важность изучения данной темы | Слушают, задают вопросы | Методическая разработка теоретического занятия |

| 4. | Цели занятия | 1 мин | Установка приоритетов при изучении темы | Озвучивает цели занятия | Слушают, записывают в тетрадь новую тему | Методическая разработка теоретического занятия, презентация |

| 5. | Изложение исходной информации | 50 мин. | Формирование знаний об обмене веществ и энергии в клетке, пластическом обмене, биосинтезе белка, фотосинтезе, хемосинтезе брожении, сформировать умения устанавливать взаимосвязи световых и темновых реакций фотосинтеза, сравнивать фотосинтез и хемосинтез и делать выводы на основе сравнения.

| Излагает новый материал | Слушают, записывают |

| 6. | Выполнение заданий для закрепления знаний | 10мин. | Закрепление знаний, формирование умений устанавливать взаимосвязи взаимосвязи световых и темновых реакций фотосинтеза, сравнивать фотосинтез и хемосинтез и делать выводы на основе сравнения, осуществлять самостоятельный поиск информации в различных источниках, организовывать собственную деятельность, необходимую для выполнения профессиональных задач.

| Инструктирует и контролирует выполнение заданий, обсуждает правильность ответов | Выполняют задания, слушают правильные ответы, после выполнения, вносят коррективы | Приложение 2 Задания для закрепления знаний |

| 7. | Предварительный контроль новых знаний и проверка | 9 мин. | Оценка эффективности занятия и выявление недостатков в новых знаниях, развитие самостоятельности в добывании студентами знаний, скорости восприятия и переработки информации, культуры речи, воспитание настойчивости в достижении цели. | Инструктирует и проводит контроль | Выполняют задания | Приложение 3

|

| 8. | Подведение итогов занятия | 1 мин | Развитие эмоциональной устойчивости, дисциплинированности | Оценивает работу группы в целом. Объявляет оценки, мотивирует студентов, выделяет наиболее подготовленных | Слушают, участвуют в обсуждении, задают вопросы | Журнал |

| 9. | Задание для самостоятельной внеаудиторной работы студентов | 1 мин. | Формирование и закрепление знаний, развитие умения работать с текстом учебника | Дает задание для самостоятельной внеаудиторной работы студентов, инструктирует | Записывают задание | Приложение 4 |

Исходный материал

План

1. Синтез белка

1.1. Свойства генетического кода

1.2. Этапы синтеза белка

2. Фотосинтез

3. Хемосинтез

4. Брожение

1. Синтез белка

Основное положение молекулярной биологии утверждает, что перенос генетической информации может происходить от ДНК через и - РНК (м - РНК) к белку.

Каждый вид растений и животных имеет особый, характерный только для него набор белков. Даже у особи одного вида, включая человека, белки различаются по свойствам.

Набор белков – основа индивидуальной и видовой специфичности. Наследственная информация о строении белков хранится в молекулах ДНК. ДНК – носитель всей генетической информации в клетке – непосредственного участия в синтезе белков не принимает. Молекулы ДНК входят в состав хромосом ядра, а сборка белковых молекул осуществляется в цитоплазме на рибосомах. Информация к рибосомам из ядра поступает через посредника. Таким посредником является информационная РНК (и - РНК).

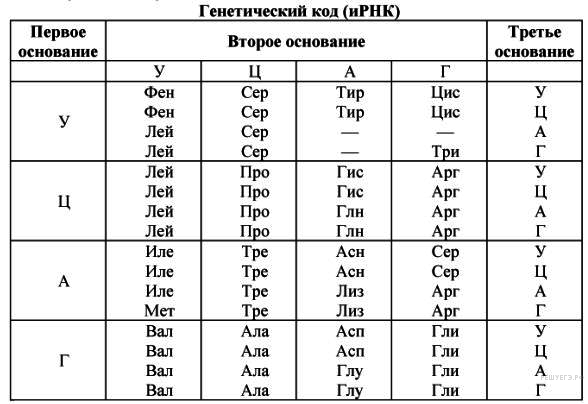

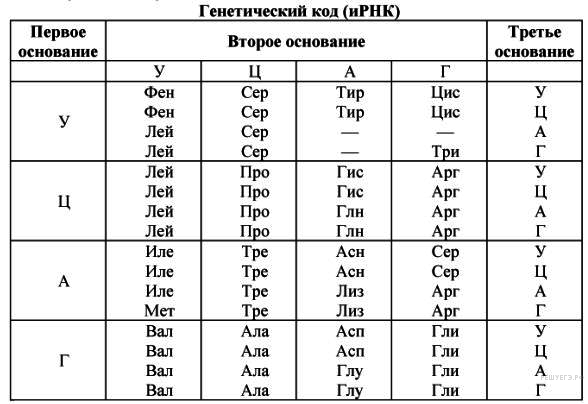

Для перевода последовательности нуклеотидов в молекуле ДНК и и – РНК в последовательность аминокислот в синтезируемой молекуле белка используется специальный «шифр», или генетический код. Генетический код – это система записи информации в молекулах и - РНК, которая отражена в последовательности нуклеотидов, предопределяющих порядок расположения аминокислот в молекулах белков. Информация «переписывается» в ядре с молекулы ДНК на и - РНК.

1.1. Свойства генетического кода

Триплетность. Одну аминокислоту кодирует последовательность из трех нуклеотидов, названная триплетом, или кодоном.

2.Вырожденность. Каждая аминокислота зашифрована более, чем одним кодоном. Исключение составляют аминокислоты метионин и триптофан. Каждая из них кодируется только одним триплетом. Для кодирования 20 аминокислот используется 61 комбинация нуклеотидов. Триплет АУГ, кодирующий метионин, называют стартовым. С него начинается синтез белка. Три кодона (УАА, УАГ, УГА) несут информацию о прекращении синтеза белка. Их называют триплетами терминации.

3.Универсальность. У всех организмов на Земле одни и те же триплеты кодируют одинаковые аминокислоты.

4.Однозначность. Каждый триплет кодирует только одну аминокислоту.

5.Колинеарность – совпадение последовательностей аминокислот в

синтезируемой молекуле белка с последовательностью триплетов в и – РНК.

Аминокислоты обозначены следующим образом: Ала – аланин, Арг – аргинин, Асн – аспарагин, Асп – аспарагиновая кислота, Вал – валин, Гис – гистидин, Гли – глицин, Глн – глутамин, Глу – глутаминовая кислота, Иле – изолейцин, Лей – лейцин, Лиз – лизин, Мет – метионин, Про – пролин, Сер – серии, Тир – тирозин, Тре – треонин, Три – триптофан, Фен – фенилаланин, Цис – цистеин.

1.2. Этапы синтеза белка

Всю последовательность процессов, происходящих при синтезе белковых молекул, можно объединить в 3 этапа:

I. Транскрипция

II. Процессинг

III. Трансляция

I. Транскрипция (от лат. transcriptio – переписывание) – процесс синтеза молекулы и – РНК на молекуле ДНК, выступающей в роли матрицы. Молекула ДНК на участке гена раскручивается, и списывание информации происходит с одной из двух нитей молекулы ДНК, называемой кодогенной. Сборку молекулы и – РНК по принципу комплементарности осуществляет фермент РНК – полимераза. Скорость сборки достигает 50 нуклеотидов в секунду. Списывание происходит только с части молекулы ДНК, называемой геном, и длина молекулы и – РНК в сотни раз короче, чем ДНК. Некоторые участки и – РНК не несут информацию о будущей молекуле белка.

Их присутствие связано с особенностями строения генов и механизма транскрипции. Эти участки молекулы и - РНК, называемые интронами, необходимо удалить.

II. Процессинг – процесс созревания молекулы информационной РНК, сопровождающийся удалением интронов, участков, не несущих информацию о последовательности аминокислот в синтезируемом белке, и сращиванием (сплайсингом) остающихся фрагментов (экзонов, т.е. кодирующих последовательностей). Поэтому длина созревшей и направляющейся к рибосомам молекулы и – РНК оказывается короче первоначальной. Эту РНК называют матричной (м - РНК).

III. Трансляция (от лат. translatio – перевод) – синтез полипептидных цепей белков по матрице м – РНК на рибосомах.

Аминокислоты, из которых синтезируются белки, доставляются к рибосомам с помощью специальных транспортных РНК (т–РНК). Молекулы т–РНК, состоящие из 85–100 нуклеотидов, способны сворачиваться таким образом, что напоминают по форме лист клевера. В клетке присутствует около 40 молекул т–РНК. На вершине «листа» т–РНК имеется триплет, называемый антикодоном. Он комплементарен нуклеотидам кодонам м - РНК. К основанию молекулы т–РНК присоединяется соответствующая аминокислота, та, которую кодирует триплет, комплементарный антикодону. Этот процесс осуществляется с помощью фермента – кодазы, с затратой энергии, получаемой при расщеплении молекулы АТФ.

Трансляция состоит из трех последовательных фаз – инициации, элонгации и терминации.

1. Инициация. На этом этапе происходит сборка всего комплекса, участвующего в синтезе молекулы белка. Последовательно объединяются м–РНК, малая субъединица рибосомы, первая т–РНК со своей аминокислотой, специальные ферменты, называемые факторами инициации, и большая субъединица рибосомы.

2.Элонгация. В молекуле любой м–РНК есть участок, комплементарный р–РНК - малой субъединицы рибосомы и специфически ею управляемый. Рядом с ним находится инициирующий стартовый код он АУТ, кодирующий аминокислоту метионин.

На рибосоме имеются два участка для связывания двух молекул т–РНК. В одном участке, называемым пептидильным, уже находится первая т–РНК. Это всегда одна и та же т–РНК, несущая аминокислоту метионин. С него начинается синтез любой молекулы белка. Во второй участок рибосомы - аминоацильный — поступает вторая молекула т–РНК и присоединяется к своему кодону. Между метионином и второй аминокислотой образуется пептидная связь. Вторая т–РНК перемещается вместе со своим кодоном м–РНК в пептидильный центр. Перемещение т–РНК с полипептидной цепочкой из аминоацильного участка в пептидильный сопровождается продвижением рибосомы по м–РНК на шаг, соответствующий одному кодону. Этот этап требует затраты энергии. Т–РНК, доставившая метионин, возвращается в цитоплазму. Аминоацильный центр освобождается.

В него поступает новая т–РНК, связанная с аминокислотой, зашифрованной очередным кодоном. Между третьей и второй аминокислотами образуется пептидная связь, и третья т–РНК вместе с кодоном м—РНК вновь перемещается в пептидильный центр. Таким образом, в растущей белковой молекуле аминокислоты оказываются соединенными в той последовательности, в которой расположены шифрующие их кодоны в м–РНК.

Процесс элонгации, удлинения белковой цепи, продолжается до тех пор, пока в рибосому не попадет один из трех кодонов, не кодирующих аминокислоты. Это триплеты терминации: УАА, УГА, УАГ. Ни одна из т–РНК не может занять место в аминоацильном центре.

3.Терминация – завершение синтеза белковой молекулы. В клетке не существует т–РНК с антикодонами, комплементарными триплетам терминации. К рибосоме присоединяется специальный фактор терминации, который способствует разъединению субъединиц рибосомы и освобождению синтезированной молекулы белка.

Для увеличения производства белков по одной молекуле м–РНК перемещается сразу много рибосом. Такую структуру, объединенную одной

матрицей (молекулой м–РНК), называют полирибосомой.

2. Фотосинтез

Фотосинтез. Это процесс преобразования энергии света в энергию химических связей органических веществ. Процесс фотосинтеза обычно описывают уравнением:

6СО2 + 6Н2О + Qсвета → С6Н12О6 + 6О2.

Такое преобразование происходит в хлоропластах, где имеются молекулы хлорофиллов, поглощающих световые волны разной длины. Важнейшими из них являются хлорофиллы П700 и П680, поглощающие свет с длиной волны 700 и 680 нм соответственно. Они входит в состав реакционных центров фотосистем I и II.

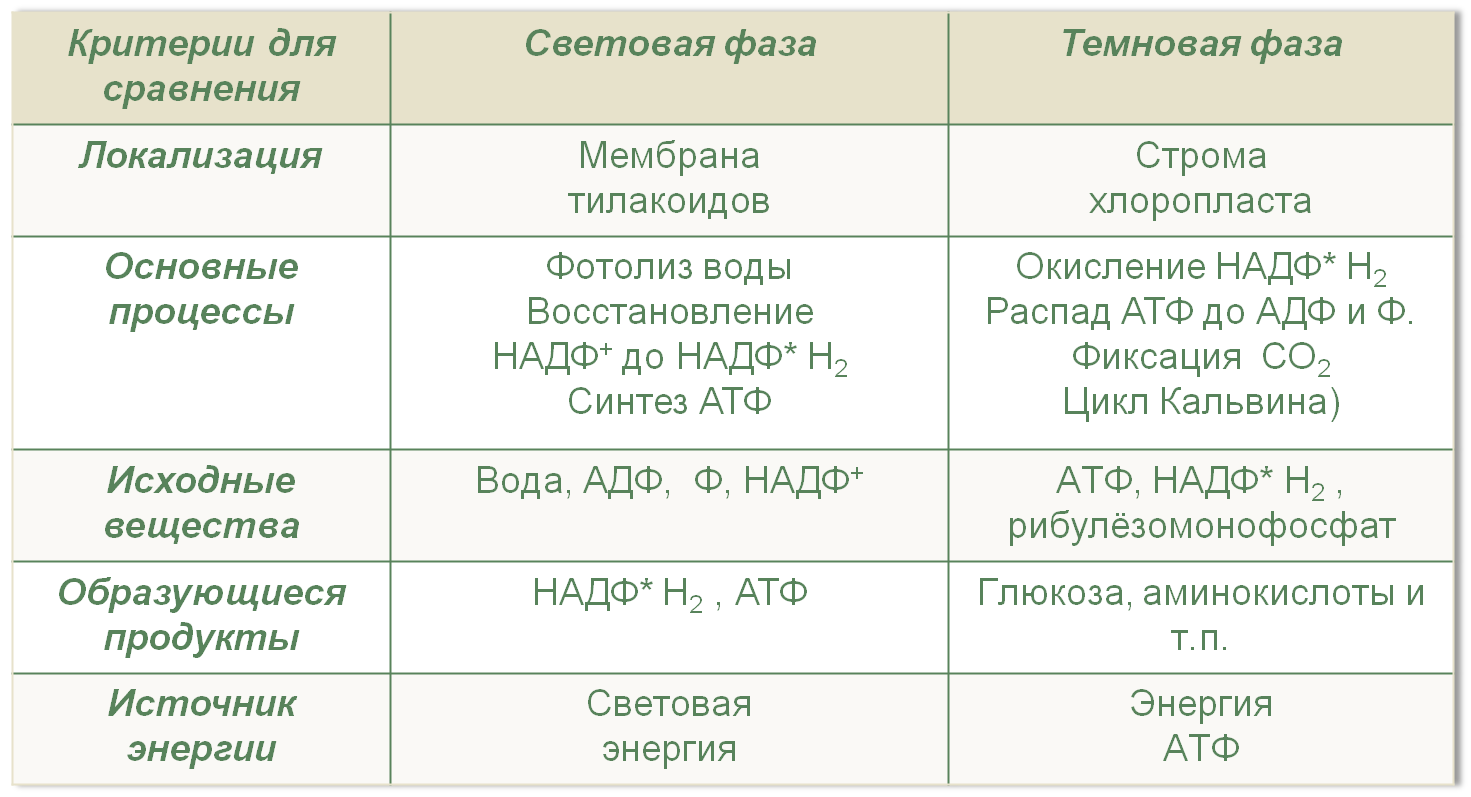

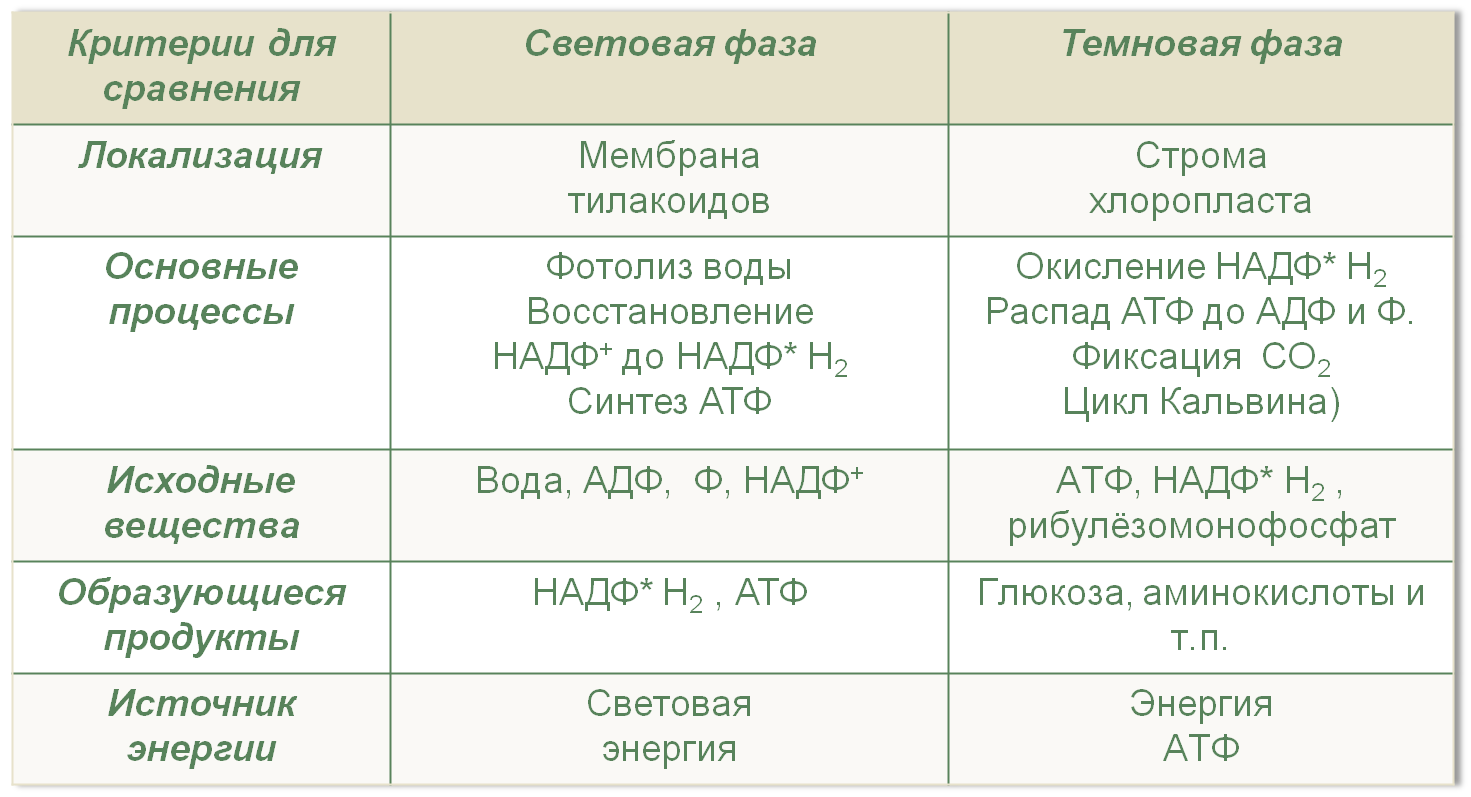

Процесс фотосинтеза представляет собой цель окислительно-восстановительных реакций, где происходит восстановление углекислого газа до органических веществ. Всю совокупность фотосинтетических реакций принято подразделять на две фазы - световую и темновую. Темновая фаза происходит параллельно световой с использованием продуктов, образованных в световой фазе.

Световая фаза фотосинтеза.

Прохождение световой фазы связано с мембранами тилакоидов при участии хлорофилла и других пигментов, фермента АТФ-синтетазы, встроенного в мембрану тилакоидов, и белков-переносчиков.

Для световой фазы фотосинтеза характерно то, что энергия солнечной радиации, поглощенная хлорофиллами, преобразуется сначала в электрохимическую, а затем в энергию макроэргических связей АТФ. Это достигается путем переноса электронов и ионов водорода с помощью специальных переносчиков через мембрану тилакоидов.

Световая фаза фотосинтеза разделяется на фотофизическую и фотохимическую. В фотофизической фазе происходит поглощение квантов света молекулами хлорофиллов П700 (фотосистема I) и П680 (фотосистема II) и переход этих молекул в возбужденное состояние.

В фотохимической фазе обе фотосистемы работают согласованно.

Фотосистема I. Возбужденная молекула П700 отдает электрон акцептору. От него по системе переносчиков этот электрон попадает на внешнюю сторону тилакоида (обращенную в строму). При этом молекула П700 окисляется и П700 превращается в П700 +

Фотосистема II. Возбужденная молекула П680 отдает электрон акцептору. От него по системе переносчиков электрон переходит в фотосистему I и восстанавливает молекулу П700. При этом молекула П70О возвращается в исходное состояние и становится вновь способной поглощать свет и переходить в возбужденное состояние.

Молекула же П680, отдав электрон, превращается в П680+. Для ее восстановления используются электроны, отщепляемые от молекул воды в процессе так называемого фотолиза, или фотоокисления.

Благодаря фотолизу внутри тилакоида накапливаются протоны, и образуется молекулярный кислород, который диффундирует в атмосферу. Кислород является побочным продуктом реакций фотосинтеза.

Протоны, образовавшиеся при фотолизе, не могут проникнуть через мембрану тилакоида и накапливаются внутри, создавая Н+- резервуар. Таким образом, по разные стороны мембраны накапливаются протоны и электроны, т. е. возникает электрохимический мембранный потенциал. Когда он достигает величины 200 мВ, протоны проталкиваются силой электрического поля через каналы фермента АТФ - синтетазы, встроенного в мембрану тилакоидов, т. е. начинает работать протонная помпа. На выходе из протонного канала создается высокий уровень энергии, которая используется для фосфорилирования имеющихся в матриксе хлоропластов молекул АДФ

Перенесенные протоны взаимодействуют с электронами и молекулой НАДФ (кофермент никотинамидадениндинуклеотидфосфат), образуя комплекс НАДФН + Н+

Таким образом, активированные световой энергией электроны используются для присоединения атома водорода к его переносчику, т. е. на восстановление НАДФ' в НАДФН + Н+

В конечном итоге в световой фазе фотосинтеза образуются АТФ, НАДФ-восстановленный и кислород, являющийся побочным продуктом фотосинтеза. Полученные АТФ и НАДФ-восстановленный используются в темновой фазе фотосинтеза.

Темновая фаза фотосинтеза. Этот сложный процесс, осуществляемый в строме хлоропластов без непосредственного поглощения света, включает большое количество реакций, приводящих к восстановлению С02 до уровня органических веществ, за счет использования энергии АТФ и НАДФ-Н + Н, синтезированных в световую фазу. Существуют разные пути восстановления. Основным из них является так называемый цикл Кальвина. Для синтеза в нем одной молекулы глюкозы необходимо 12 молекул НАДФ-Н + Н+ и 18 молекул АТФ, которые поставляются в результате фотохимических реакций фотосинтеза. СO2 поступает в хлоропласты из атмосферы.

В темновой фазе фотосинтеза, таким образом, энергия макроэргических связей АТФ преобразуется в химическую энергию органических веществ, т. е. энергия как бы консервируется в химических связях органических веществ.

Если реакции световой и темновой фаз объединить, исключив все промежуточные стадии и вещества, то можно получить суммарное уравнение процесса фотосинтеза.

Таким образом, фотосинтез - процесс, при котором происходит поглощение электромагнитной энергии Солнца хлорофиллом и вспомогательными пигментами, поглощение углекислого газа из атмосферы, восстановление его в органические соединения и выделение кислорода в атмосферу.

На скорость фотосинтеза оказывают влияние различные факторы окружающей среды: интенсивность падающего света, наличие влаги, минеральных веществ, температура, концентрация С02 и др.

Значение фотосинтеза. Уникальность и общебиологическое значение фотосинтеза определяются тем, что ему обязано своим существованием все живое на нашей планете. Этот процесс является основным источником образования первичных органических веществ, а также единственным источником свободного кислорода на Земле. Из кислорода образовался и поддерживается озоновый слой, защищающий живые организмы от воздействия коротковолновой ультрафиолетовой радиации. Кроме того, благодаря фотосинтезу регулируется содержание С02 в атмосфере.

Сравнительная характеристика фаз фотосинтеза

3. Хемосинтез

Кроме фотосинтеза существует еще одна форма автотрофной ассимиляции — хемосинтез, свойственный некоторым бактериям. В отличие от фотосинтеза при хемосинтезе используется не световая энергия, а энергия, выделенная при окислении некоторых неорганических соединений, например сероводорода, серы, аммиака, водорода, азотистой кислоты, оксидных соединений железа и марганца и др.

Открытие бактериального хемосинтеза принадлежит русскому ученому-микробиологу С. Н. Виноградскому.

Важнейшей группой хемосинтезирующих организмов являются нитрифицирующие бактерии, способные окислять образующийся при гниении органических остатков аммиак до нитрита, а затем и до нитрата.

Азотная кислота, реагируя с минеральными соединениями почвы, превращается в соли азотной кислоты, которые хорошо усваиваются растениями.

Бесцветные серобактерии окисляют сероводород и накапливают в своих клетках серу

Железобактерии переводят железо Fe2+ в железо Fe3+

Хемотрофные нитрифицирующие бактерии широко распространены в природе. Они встречаются и в почве, и в разных водоемах. Масштаб осуществляемых ими процессов достаточно велик, поэтому хемосинтетики играют существенную роль в круговороте азота в биосфере.

Серобактерии способствуют постепенному разрушению и выветриванию горных пород вследствие образования ими серной кислоты, являются причиной порчи каменных и металлических сооружений, выщелачивания руд и серных месторождений. Многие виды серобактерий, окисляя до сульфатов различные соединения серы, играют большую роль в процессах очищения промышленных сточных вод.

В результате деятельности некоторых железобактерий вырабатывается Fe(OH)3, скопления которого образуют болотную железную руду. Водородные бактерии используются для получения дешевого пищевого и кормового белка. Кроме того, в природных условиях водородные бактерии участвуют в окислении водорода, который может накапливаться при действии некоторых микроорганизмов, размельчающих органические вещества почвы, донные отложения водоемов и т. д.

4. Брожение

Это анаэробный окислительно-восстановительный процесс превращения органических веществ, в результате которого организмы получают энергию, необходимую для их жизнедеятельности. Брожению подвергаются углеводы, спирты. Данный процесс характерен для микроорганизмов, но при недостатке кислорода может встречаться в клетках высших растений и животных. При брожении расщепление веществ происходит неполностью – до органического конечного продукта, ещё богатого энергией. Энергии выделяется не очень много. Различают спиртовое, маслянокислое и молочнокислое брожение. У дрожжей при недостатке кислорода образуется этиловый спирт, углекислый газ и 2 молекулы АТФ. У некоторых бактерий, а также в мышцах животных и человека при большой физической нагрузке и недостатке кислорода может происходить молочнокислое брожение, при котором пировиноградная кислота восстанавливается до молочной кислоты.

Таким образом, при брожении выделяется часть энергии, и распад веществ идёт до промежуточных продуктов реакций, а при аэробном окислении выделяется вся энергия и распад идёт до конечных продуктов.

Приложение 1

Контроль знаний по предыдущей теме

Проверочная работа по теме «Деление клетки»

Вариант 1.

Выберите один правильный ответ

1. Наиболее длительной стадией в клеточном цикле является:

А) интерфаза; Б) профаза; В) метафаза; Г) телофаза.

2.Митоз не обеспечивает:

А) образование клеток кожи человека;

Б) сохранения постоянного для вида числа хромосом;

В) генетического разнообразия видов;

Г) бесполого размножения.

3. В профазу митоза хромосомы:

А) спирализуются; Б) деспирализуются;

В) состоят из одной хроматиды; Г) расходятся к полюсам клетки

4. В анафазу митоза хромосомы:

А) выстраиваются в области экватора клетки;

Б) состоят из двух хроматид;

В) деспирализуются;

Г) расходятся к полюсам клетки

Задание на последовательность

5. Установите последовательность фаз митоза:

А) увеличение числа органоидов;

Б) выстраивание хромосом в экваториальной плоскости клетки;

В) удвоение молекулы ДНК;

Г) спирализация хромосом;

Д) образование дочерних хромосом;

Е) образование двух дочерних клеток.

Выберите три правильных ответа

6. Выберите признаки мейоза:

А) в результате деления количество хромосом в клетке остаётся прежним

Б) процесс завершается в результате одного деления.

В) в результате одного деления образуется четыре ядра

Г) процесс проходит два этапа деления

Д) процесс обеспечивает рост и развитие организма, его бесполое размножение

Е) процесс обеспечивает образование гамет и половое размножение животных

Выберите один правильный ответ

7.В процессе мейоза образуются клетки с набором хромосом

А) диплоидным

Б) равным материнскому

В) удвоенным

Г) гаплоидным

8. В чём значение митоза?

9. Что такое кроссинговер?

Вариант 2.

Выберите один правильный ответ

1. Сколько хроматид содержит пара гомологичных хромосом в метафазе митоза:

А) 4; Б) 2; В) 8; Г) 1.

Выберите три правильных ответа

2. Какие клеточные структуры претерпевают наибольшие изменения в процессе митоза?

А) ядро; Б) цитоплазма; В) рибосомы; Г) лизосомы; Д) клеточный центр; Е) хромосомы.

Выберите один правильный ответ

3. В метафазу митоза хромосомы:

А) деспирализуются; Б) состоят из двух хроматид;

В) расходятся к полюсам клетки; Г) становятся видимыми

4. В телофазу митоза

А) органоиды распределяются между двумя клетками;

Б) количество органоидов удваивается;

В) ядерная оболочка исчезает;

Г) нити веретена деления натягиваются и сокращаются

5. Установите соответствие меду фазами митоза:

1) хромосомы состоят из двух хроматид;

2) хромосомы находятся в области экватора клетки; А. Метафаза

3) нити веретена деления натягиваются; Б. Анафаза

4) хроматиды отходят к полюсам клетки;

5) образование дочерних хромосом;

Выберите один правильный ответ

6. Благодаря конъюгации и кроссинговеру происходит

А) уменьшение числа хромосом вдвое

Б) увеличение числа хромосом

В) обмен генетической информацией между гомологичными хромосомами

Г) увеличение числа гамет

7. Расхождение хромосом при делении клетки происходит в

А) анафазу

Б) метафазу

В) профазу

Г) телофазу

8. Каково значение мейоза?

9. Что такое конъюгация?

Эталоны ответов:

Вариант 1.

1.Б

2.В

3.А

4.Г

5. В,А,Г,Б,Д,Е

6. В,Г,Е

7. Г

8. В результате митоза происходит точное распределение генетического материала между дочерними клетками, обеспечивается поддержание постоянства числа хромосом в потомстве, митоз лежит в основе роста, развития, регенерации и бесполого размножения.

9. Обмен идентичными участками гомологичных хромосом.

Вариант 2.

1.А

2.А,Д,Е

3.Б

4.А

5. А – 1,2,3; Б – 4,5

6. В

7. А

8. В результате мейоза поддерживается постоянство числа хромосом, образуется большое число новых комбинаций негомологичных хромосом, происходит рекомбинация генетического материала.

9. Сближение гомологичных хромосом.

Критерии оценки:

Оценка «5»: задание выполнено без ошибок

Оценка «4»: допущено не более 3 ошибок

Оценка «3»: допущено 4 ошибки

Оценка «2»: допущено более 4 ошибок.

Приложение 2

Задания для закрепления знаний по теме «Обмен веществ в клетке. Пластический обмен»

Ответьте на вопросы:

1) Что такое генетический код? (Генетический код – это система записи информации в молекулах и - РНК, которая отражена в последовательности нуклеотидов, предопределяющих порядок расположения аминокислот в молекулах белков)

2) Перечислите свойства генетического кода (триплетность, универсальность, вырожденность, колинеарность, специфичность)

3) Назовите этапы синтеза белка (транскрипция, процессинг, трансляция)

4) Что такое фотосинтез? (Это процесс преобразования энергии света в энергию химических связей органических веществ)

5) Какие вещества образуются в световую фазу фотосинтеза? (НАДФ.Н2, АТФ, кислород)

6) Какие вещества образуются в темновую фазу фотосинтеза? (глюкоза, аминокислоты, жирные кислоты)

7) В чём отличие процесса хемоситнтеза от фотосинтеза? (В отличие от фотосинтеза при хемосинтезе используется не световая энергия, а энергия, выделенная при окислении некоторых неорганических соединений, например сероводорода, серы, аммиака)

(за каждый правильный ответ 1 балл, максимально 7 баллов)

Приложение 3

Предварительный контроль новых знаний

Закончите предложения:

1) Для перевода последовательности нуклеотидов в молекуле ДНК и и – РНК в последовательность аминокислот в синтезируемой молекуле белка используется………….(генетический код).

2) Процесс синтеза молекулы и – РНК на молекуле ДНК, выступающей в роли матрицы, называют……….. (транскрипцией)

3) Синтез полипептидных цепей белков по матрице м – РНК на рибосомах, называют…….. (трансляцией)

4) Завершение синтеза белковой молекулы – это ……….. (терминация)

5) Световая фаза фотосинтеза осуществляется на ……….. (мембранах тилакоидов)

6) В темновой фазе фотосинтеза используется энергия……… (АТФ)

7) В световую фазу фотосинтеза происходит выделение …….. (кислорода)

8) При брожении расщепление веществ происходит ……… (неполностью)

(за каждый правильный ответ 1 балл, максимально 8 баллов)

Критерии оценок за работу по новой теме

Оценка «5»: обучающийся набирает 8 баллов

Оценка «4»: обучающийся набирает 6-7 баллов

Оценка «3»: обучающийся набирает 4-5 баллов (ставится по желанию).

Приложение 4

Задание для самостоятельной внеаудиторной работы студентов

Изучите текст учебника [1, с.76 - 91], найдите ответы на вопросы 29,30,32,33 (с.100)

Критерии оценки за устный опрос (контрольные вопросы):

Оценка "5" ставится, если обучающийся: показывает глубокое и полное знание и понимание материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет составить полный и правильный ответ; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет.

Оценка "4" ставится, если обучающийся: показывает знание всего изученного материала; даёт полный и правильный ответ; допускает незначительные ошибки и недочёты; небольшие неточности в формулировке понятий; материал излагает в логической последовательности, допуская негрубую ошибку или два недочёта, которые может исправить.

Оценка "3" ставится, если обучающийся: излагает материал фрагментарно; не всегда последовательно, допускает ошибки при формулировке выводов, ошибки при определении понятий; отвечает неполно на вопросы преподавателя.

Оценка "2" ставится, если обучающийся: не раскрывает основное содержание материала; не делает выводов и обобщений; допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи преподавателя.

Список использованных источников

1.Биология [Текст]: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.В. Чебышев, Г.Г.Гринёва, Г.С. Гузикова; под ред. Н.В.Чебышева. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 416 с.

2. Биология [Текст]: учебное пособие для учащихся медицинских училищ / Ярыгин В.Н., Волков Н.И., Васильев В.И.; под ред. В.Н. Ярыгина. – М.: Медицина, 1987. – 448 с.: ил.

3.Биология. 11 класс [Текст]: поурочные планы по учебнику В. И. Сивоглазова, И.Б. Агафоновой «Общая биология. 10-11 классы» / сост. Т.В. Зарудняя. – Волгоград: Учитель, 2011. – 127 с.

4.Мухамеджанов, И.Р. [Текст]: Тесты, зачёты, блиц-опросы по общей биологии: 10-11 классы. – М.: ВАКО, 2006. – 224 с.