ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

«БАРАБИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Рассмотрено на заседании ЦМК

Протокол № ____от________________

Председатель_____________________

(Ф.И.О)

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Специальность 34.02.01 Сестринское дело (с базовой подготовкой)

Дисциплина «Биология»

Раздел 2. Происхождение и развитие жизни на Земле

Тема 2.3. Теория панспермии, биохимической эволюции

Разработчик: преподаватель биологии Дъячук Людмила Владимировна

2018

Содержание

Методический лист …………………………………………………………..4 Интегративные связи…………………………………………………………6

Примерная хронокарта занятия……………………………………………...7

Исходный материал………………………………………………………….10

Контроль знаний по предыдущей теме…………………………………….21

Задания для закрепления и систематизации знаний……………………….21

Предварительный контроль знаний………………………………………...23

Задание для самостоятельной внеаудиторной работы студентов………...24

Список использованных источников……………………………………….25

Выписка из рабочей программы

дисциплины «Биология»

для специальности 34.02.01 Сестринское дело (с базовой подготовкой)

| Тема 2.3. Теория панспермии, биохимической эволюции | Содержание учебного материала | 2 |

|

| Теория панспермии. Теория биохимической эволюции. Формирование умения объяснять роль биологических теорий в формировании современной естественнонаучной картины мира. | 1,2 |

| Лабораторные работы | - |

|

| Практические занятия | - |

| Контрольные работы | - |

| Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником [1, с. 230 - 234] | 1 |

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Тип занятия – комбинированный урок

Вид занятия – лекция, объяснение с демонстрацией наглядных пособий, выполнения заданий.

Продолжительность – 90 мин.

ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ

1. Учебные цели:

- сформировать знания о теориях происхождения жизни на Земле - теория панспермии, теория биохимической эволюции, сформировать умения объяснять роль биологических теорий в формировании современной естественнонаучной картины мира.

2. Развивающие цели:

- развивать логическое мышление, внимание, память, умение осуществлять самостоятельный поиск информации в различных источниках, организовывать собственную деятельность, необходимую для выполнения профессиональных задач.

3. Воспитательные цели:

- создавать содержательные и организационные условия для развития самостоятельности в добывании студентами знаний, скорости восприятия и переработки информации, культуры речи, воспитании настойчивости в достижении цели, формирование способности организовывать собственную деятельность при работе с учебником.

Методы обучения – объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично – поисковый.

Место проведения занятия – кабинет биологии, анатомии и генетики

человека с основами медицинской генетики.

МОТИВАЦИЯ

Вопрос происхождения жизни на Земле — один из самых сложных вопросов современного естествознания, на который до настоящего времени нет однозначного ответа.

Происхождение жизни – это обширная научная проблема. За последние

10 лет имеется огромное количество новых данных и исследований. На сегодняшний день остаются еще нерешенные вопросы, но общая картина того, как из неживой материи могла зародиться жизнь, очень быстро проясняется.

Модели постепенной эволюции от неорганических соединений до первых организмов на сегодняшний день хорошо проработаны. Но история этого вопроса берёт своё начало еще со знаменитого автора теории эволюции Дарвина.

Версий возникновения всего живого на Земле придумано огромное количество. Многие из них придуманы конспирологами и лжеучеными. Но всё же основная часть теорий основана на реальных фактах и исследованиях.

Для формирования целостной картины мира необходимо чёткое понимание общебиологических вопросов, одним из которых является сущность происхождения жизни. Изучение данной темы позволит осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

Интегративные связи

Химия

Теория панспермии, биохимической эволюции

Микробиология

История

ПРИМЕРНАЯ ХРОНОКАРТА ЗАНЯТИЯ

| п/№ | Наименование этапа | Время | Цель этапа | Деятельность | Оснащение |

| преподавателя | студентов |

| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |

1. | Организационный этап | 2 мин. | Организация начала занятия, подготовка рабочего места студентов | Отмечает отсутствующих студентов в журнале | Староста называет отсутствующих студентов. Студенты приводят в соответствие внешний вид, готовят рабочие места. | Журнал, тетради

|

2. | Контроль знаний по предыдущей теме | 20 мин. | Оценка уровня сформированности знаний по теме «Теории происхождения жизни на Земле» | Инструктирует и проводит контроль | Индивидуальный опрос | Приложение 1 Контрольные вопросы, упражнения |

3. | Мотивационный этап | 2 мин. | Развитие интереса к новой теме | Объясняет студентам важность изучения данной темы | Слушают, задают вопросы | Методическая разработка теоретического занятия |

4. | Цели занятия | 2 мин | Установка приоритетов при изучении темы | Озвучивает цели занятия | Слушают, записывают в тетрадь новую тему | Методическая разработка теоретического занятия, презентация |

5. | Изложение исходной информации | 35 мин. | Формирование знаний о теориях происхождения жизни на Земле - теория панспермии, теория биохимической эволюции, сформировать умения объяснять роль биологических теорий в формировании современной естественнонаучной картины мира.

| Излагает новый материал | Слушают, записывают |

6. | Выполнение заданий для закрепления знаний | 17мин. | Закрепление знаний, формирование умений объяснять роль биологических теорий в формировании современной естественнонаучной картины мира, осуществлять самостоятельный поиск информации в различных источниках, организовывать собственную деятельность, необходимую для выполнения профессиональных задач.

| Инструктирует и контролирует выполнение заданий, обсуждает правильность ответов | Выполняют задания, слушают правильные ответы, после выполнения, вносят коррективы | Приложение 2 Задания для закрепления знаний |

7. | Предварительный контроль новых знаний и проверка | 10 мин. | Оценка эффективности занятия и выявление недостатков в новых знаниях, развитие самостоятельности в добывании студентами знаний, скорости восприятия и переработки информации, культуры речи, воспитание настойчивости в достижении цели. | Инструктирует и проводит контроль | Выполняют задания | Приложение 3

|

8. | Подведение итогов занятия | 1 мин | Развитие эмоциональной устойчивости, дисциплинированности | Оценивает работу группы в целом. Объявляет оценки, мотивирует студентов, выделяет наиболее подготовленных | Слушают, участвуют в обсуждении, задают вопросы | Журнал |

| 9. | Задание для самостоятельной внеаудиторной работы студентов | 1 мин. | Формирование и закрепление знаний, развитие умения работать с учебником | Дает задание для самостоятельной внеаудиторной работы студентов, инструктирует | Записывают задание | Приложение 4 |

Исходный материал

План

1. Теории стационарного состояния и панспермии

2. Теория биохимической эволюции (теория А.И. Опарина)

2.1. Геологическая эволюция

2.2. Предбиологическая (химическая) эволюция

2.3. Биологическая эволюция

1. Теории стационарного состояния и панспермии

Обе эти теории представляют собой взаимодополняющие элементы единой картины мира, сущность которой заключается в следующем: вселенная существует вечно и в ней вечно существует жизнь (стационарное состояние). Жизнь переносится с планеты на планету путешествующими в космическом пространстве «семенами жизни», которые могут входить в состав комет и метеоритов (панспермия). Подобных взглядов на происхождение жизни придерживался, в частности, основоположник учения о биосфере академик В.И. Вернадский.

Однако теория стационарного состояния, предполагающая бесконечно долгое существование вселенной, не согласуется с данными современной астрофизики, согласно которым вселенная возникла сравнительно недавно (около 16 млрд. лет т.н.) путем первичного взрыва.

Очевидно, что обе теории (панспермии и стационарного состояния) вообще не предлагают объяснения механизма первичного возникновения жизни, перенося его на другие планеты (панспермия) либо отодвигая по времени в бесконечность (теория стационарного состояния).

2. Теория биохимической эволюции (теория А.И. Опарина)

Из всех теорий происхождения жизни наиболее распространенной и признанной в научном мире является теория биохимической эволюции, предложенная в 1924 г. советским биохимиком академиком А.И. Опариным (в 1936 г. он подробно изложил ее в своей книге «Возникновение жизни»).

Сущность этой теории состоит в том, что биологической эволюции — т.е. появлению, развитию и усложнению различных форм живых организмов, предшествовала химическая эволюция — длительный период в истории Земли, связанный с появлением, усложнением и совершенствованием взаимодействия между элементарными единицами, «кирпичиками», из которых состоит все живое — органическими молекулами.

2.1. Геологическая эволюция

По мнению большинства ученых (в первую очередь астрономов и геологов), Земля сформировалась как небесное тело около 5 млрд. лет т.н. путем конденсации частиц вращавшегося вокруг Солнца газопылевого облака.

Под влиянием сил сжатия частицы, из которых формируется Земля, выделяют огромное количество тепла. В недрах Земли начинаются термоядерные реакции. В результате Земля сильно разогревается. Таким образом, 5 млрд лет т.н. Земля представляла собой несущийся в космическом пространстве раскаленный шар, температура поверхности которою достигала 4000-8000°С (смеха. 1).

Постепенно, за счет излучения тепловой энергии в космическое пространство, Земля начинает остывать. Около 4 млрд. лет т.н. Земля остывает настолько, что на ее поверхности формируется твердая кора; одновременно из ее недр вырываются легкие, газообразные вещества, поднимающиеся вверх и формирующие первичную атмосферу. По составу первичная атмосфера существенно отличалась от современной. Свободный кислород в атмосфере древней Земли, по-видимому, отсутствовал, а в ее состав входили вещества в восстановленном состоянии, такие, как водород (Н2), метан (СН4), аммиак (NH3), пары воды (Н2О), а возможно, также азот (N2), окись и двуокись углерода (СО и С02).

Восстановительный характер первичной атмосферы Земли чрезвычайно важен для зарождения жизни, поскольку вещества в восстановленном состоянии обладают высокой реакционной способностью и в определенных условиях способны взаимодействовать друг с другом, образуя органические молекулы. Отсутствие в атмосфере первичной Земли свободного кислорода (практически весь кислород Земли был связан в виде окислов) также является важной предпосылкой возникновения жизни, поскольку кислород легко окисляет и тем самым разрушает органические соединения. Поэтому при наличии в атмосфере свободного кислорода накопление на древней Земле значительного количества органических веществ было бы невозможно.

Около 5 млрд. лет т.п. — возникновение Земли как небесного тела; температура поверхности — 4000-8000°С

Около 4 млрд. лет т.н. - формирование земной коры и первичной атмосферы

При температуре 1000°С — в первичной атмосфере начинается синтез простых органических молекул

Энергию для синтеза дают:

Температура первичной атмосферы ниже 100°С — формирование первичного океана.

2.2. Предбиологическая (химическая) эволюция

Синтез сложных органических молекул — биополимеров из простых органических молекул:

Схема. 1. Основные этапы химической эволюции

Когда температура первичной атмосферы достигает 1000° С, в ней начинается синтез простых органических молекул, таких, как аминокислоты, нуклеотиды, жирные кислоты, простые сахара, многоатомные спирты, органические кислоты и др. Энергию для синтеза поставляют грозовые разряды, вулканическая деятельность, жесткое космическое излучение и, наконец, ультрафиолетовое излучение Солнца, от которого Земля еще не защищена озоновым экраном, причем именно ультрафиолетовое излучение ученые считают основным источником энергии для абиогенного (т.е. проходящею без участия живых организмов) синтеза органических веществ.

Признанию и широкому распространению теории А.И. Опарина во многом способствовало то, что процессы абиогенного синтеза органических молекул легко воспроизводятся в модельных экспериментах.

Возможность синтеза органических веществ из неорганических была известна с начала 19 в. Уже в 1828 г. выдающийся немецкий химик Ф. Вёлер синтезировал органическое вещество — мочевину из неорганическою — циановокислого аммония. Однако возможность абиогенного синтеза органических веществ в условиях, близких к условиям древней Земли, была впервые показана в опыте С. Миллера.

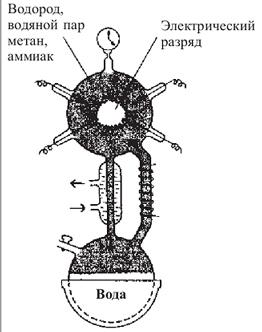

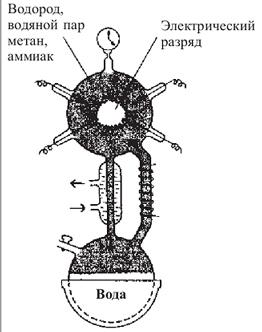

В 1953 г. молодой американский исследователь, студент- дипломник Чикагского университета Стенли Миллер воспроизвел в стеклянной колбе с впаянными в неё электродами первичную атмосферу Земли, которая, по мнению ученых того времени, состояла из водорода метана СН4, аммиака NH, и паров воды Н20 (рис. 3). Через эту газовую смесь С. Миллер в течение недели пропускал электрические разряды, имитирующие грозовые. По окончании эксперимента в колбе были обнаружены α-аминокислоты (глицин, аланин, аспарагин, глутамин), органические кислоты (янтарная, молочная, уксусная, гликоколовая), у-оксимасляная кислота и мочевина. При повторении опыта С. Миллеру удалось получить отдельные нуклеотиды и короткие полинуклеотидные цепочки из пяти-шести звеньев.

Рис. 1. Установка С. Миллера

В дальнейших опытах по абиогенному синтезу, проводимых различными исследователями, использовались не только электрические разряды, но и другие виды энергии, характерные для древней Земли, — космическое, ультрафиолетовое и радиоактивное излучения, высокие температуры, присущие вулканической деятельности, а также разнообразные варианты газовых смеси, имитирующих первичную атмосферу. В результате был получен практически весь спектр органических молекул, характерных для живого: аминокислоты, нуклеотиды, жироподобные вещества, простые сахара, органические кислоты.

Более того, абиогенный синтез органических молекул может происходить на Земле и в настоящее время (например, в процессе вулканической деятельности). При этом в вулканических выбросах можно обнаружить не только синильную кислоту HCN, являющуюся предшественником аминокислот и нуклеотидов, но и отдельные аминокислоты, нуклеотиды и даже такие сложные по строению органические вещества, как порфирины. Абиогенный синтез органических веществ возможен не только на Земле, но и в космическом пространстве. Простейшие аминокислоты обнаружены в составе метеоритов и комет.

Когда температура первичной атмосферы опустилась ниже 100° С, на Землю обрушились горячие дожди и появился первичный океан. С потоками дождя в первичный океан поступали абиогенно синтезированные органические вещества, что превратило его, но образному выражению английского биохимика Джона Холдейна, в разбавленный «первичный бульон». По-видимому, именно в первичном океане начинаются процессы образования из простых органических молекул — мономеров сложных органических молекул — биополимеров (см. рис. 2).

Однако процессы полимеризации отдельных нуклеотидов, аминокислот и сахаров — это реакции конденсации, они протекают с отщеплением воды, следовательно, водная среда способствует не полимеризации, а, напротив, гидролизу биополимеров (т.е. разрушению их с присоединением воды).

Образование биополимеров (в частности, белков из аминокислот) могло происходить в атмосфере при температуре около 180°С, откуда они смывались в первичный океан с атмосферными осадками. Кроме того, возможно, на древней Земле аминокислоты концентрировались в пересыхающих водоемах и полимеризовались в сухом виде под действием ультрафиолетового света и тепла лавовых потоков.

Несмотря на то, что вода способствует гидролизу биополимеров, в живой клетке синтез биополимеров осуществляется именно в водной среде. Этот процесс катализируют особые белки-катализаторы — ферменты, а необходимая для синтеза энергия выделяется при распаде аденозинтрифосфорной кислоты — АТФ. Возможно, синтез биополимеров в водной среде первичного океана катализировался поверхностью некоторых минералов. Экспериментально показано, что раствор аминокислоты аланина может полимеризоваться в водной среде в присутствии особого вида глинозема. При этом образуется пептид полиаланин. Реакция полимеризации аланина сопровождается распадом АТФ.

Полимеризация нуклеотидов проходит легче, чем полимеризация аминокислот. Показано, что в растворах с высокой концентрацией солей отдельные нуклеотиды самопроизвольно полимеризуются, превращаясь в нуклеиновые кислоты.

Жизнь всех современных живых существ — это процесс непрерывного взаимодействия важнейших биополимеров живой клетки — белков и нуклеиновых кислот.

Белки — это «молекулы-рабочие», «молекулы-инженеры» живой клетки. Характеризуя их роль в обмене веществ, биохимики часто используют такие образные выражения, как «белок работает», «фермент ведет реакцию». Важнейшая функция белков - каталитическая. Как известно, катализаторы — это вещества, которые ускоряют химические реакции, но сами в конечные продукты реакции не входят. Белки-катализаторы называются ферментами. Ферменты в сотни и тысячи раз ускоряют реакции обмена веществ. Обмен веществ, а значит, и жизнь без них, невозможны.

Нуклеиновые кислоты — это «молекулы-компьютеры», молекулы — хранители наследственной информации. Нуклеиновые кислоты хранят информацию не обо всех веществах живой клетки, а только о белках. Достаточно воспроизвести в дочерней клетке белки, свойственные материнской клетке, чтобы они точно воссоздали все химические и структурные особенности материнской клетки, а также свойственный ей характер и темпы обмена веществ. Сами нуклеиновые кислоты также воспроизводятся благодаря каталитической активности белков.

Таким образом, тайна зарождения жизни — это тайна возникновения механизма взаимодействия белков и нуклеиновых кислот. Какими же сведениями об этом процессе располагает современная наука? Какие молекулы явились первичной основой жизни — белки или нуклеиновые кислоты?

Ученые полагают, что несмотря на ключевую роль белков в обмене веществ, современных живых организмов, первыми «живыми» молекулами были не белки, а нуклеиновые кислоты, а именно рибонуклеиновые кислоты (РНК).

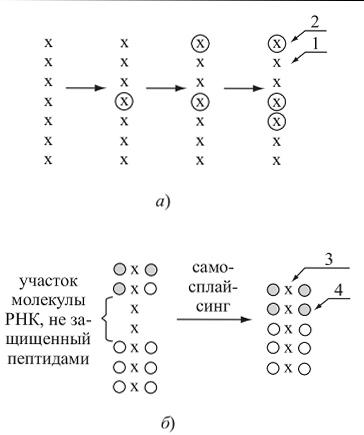

В 1982 г. американский биохимик Томас Чек открыл автокаталитические свойства РНК. Он экспериментально показал, что в среде, содержащей в высокой концентрации минеральные соли, рибонуклеотиды спонтанно (самопроизвольно) полимеризуются, образуя полинуклеотиды — молекулы РНК. На исходных полинуклеотидных цепях РНК, как на матрице, путем спаривания комплементарных азотистых оснований образуются РНК-копии. Реакция матричного копирования РНК катализируется исходной молекулой РНК и не требует участия ферментов либо других белков.

Дальнейшие события достаточно хорошо объясняются процессом, который можно было бы назвать «естественным отбором» на уровне молекул. При самокопировании (самосборке) молекул РНК неизбежно возникают неточности, ошибки. Содержащие ошибки копии РНК снова копируются. При повторном копировании вновь могут возникнуть ошибки. В результате популяция молекул РНК на определенном участке первичного океана будет неоднородна.

Поскольку параллельно с процессами синтеза идут и процессы распада РНК, в реакционной среде будут накапливаться молекулы, обладающие либо большей стабильностью, либо лучшими автокаталитическими свойствами (т.е. молекулы, которые быстрее себя копируют, быстрее «размножаются»).

На некоторых молекулах РНК, как на матрице, может происходить самосборка небольших белковых фрагментов — пептидов. Вокруг молекулы РНК образуется белковый «чехол».

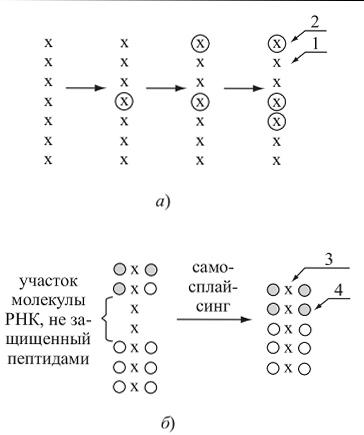

Наряду с автокаталитическими функциями Томас Чек обнаружил у молекул РНК и явление самосплайсинга. В результате самосплайсинга участки РНК, не защищенные пептидами, самопроизвольно удаляются из РНК (они как бы «вырезаются» и «выбрасываются»), а оставшиеся участки РНК, кодирующие белковые фрагменты, «срастаются», т.е. самопроизвольно объединяются в единую молекулу. Эта новая молекула РНК уже будет кодировать большой сложный белок (рис. 2).

По-видимому, первоначально белковые чехлы выполняли в первую очередь, защитную функцию, предохраняя РНК от разрушения и повышая тем самым ее стабильность в растворе (такова функция белковых чехлов и у простейших современных вирусов).

Очевидно, что на определенном этапе биохимической эволюции преимущество получили молекулы РНК, кодирующие не только защитные белки, но и белки-катализаторы (ферменты), резко ускоряющие скорость копирования РНК. По-видимому, именно таким образом и возник процесс взаимодействия белков и нуклеиновых кислот, который мы в настоящее время называем жизнью.

В процессе дальнейшего развития, благодаря появлению белка с функциями фермента — обратной транскриптазы, на одно - цепочечных молекулах РНК стали синтезироваться состоящие из двух цепей молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). Отсутствие у дезоксирибозы ОН-группы в 2' положении делает молекулы ДНК более стабильными по отношению к гидролитическому расщеплению в слабощелочных растворах, а именно слабощелочной была реакция среды в первичных водоемах (эта реакция среды сохранилась и в цитоплазме современных клеток).

Где же происходило развитие сложного процесса взаимодействия белков и нуклеиновых кислот? По теории А.И. Опарина, местом зарождения жизни стали, так называемые, коацерватные капли.

Рис. 2. Гипотеза возникновения взаимодействия белков и нуклеиновых кислот:

а) в процессе самокопирования РНК накапливаются ошибки (1 — нуклеотиды, соответствующие исходной РНК; 2 — нуклеотиды, не соответствующие исходной РНК, — ошибки в копировании);

б) на часть молекулы РНК за счет ее физико-химических свойств «налипают» аминокислоты (3 — молекула РНК; 4 — аминокислоты), которые, взаимодействуя друг с другом, превращаются в короткие белковые молекулы — пептиды.

В результате свойственного молекулам РНК самосплайсинга незащищенные пептидами участки молекулы РНК разрушаются, а оставшиеся «срастаются» в единую молекулу, кодирующую крупный белок. В результате возникает молекула РНК, покрытая белковым чехлом (сходное строение имеют и наиболее примитивные современные вирусы, например вирус табачной мозаики)

Явление коацервации состоит в том, что в некоторых условиях (например, в присутствии электролитов) высокомолекулярные вещества отделяются от раствора, но не в форме осадка, а в виде более концентрированного раствора — коацервата. При встряхивании коацерват распадается на отдельные мелкие капельки. В воде такие капли покрываются стабилизирующей их гидратной оболочкой (оболочкой из молекул воды) — рис. 3.

Коацерватные капли обладают некоторым подобием обмена веществ: под воздействием чисто физико-химических сил они могут избирательно впитывать из раствора некоторые вещества и выделять в окружающую среду продукты их распада. За счет избирательного концентрирования веществ из окружающей среды они могут расти, а по достижении определенного размера начинают «размножаться», отпочковывая маленькие капельки, которые, в свою очередь, могут расти и «почковаться».

Возникшие в результате концентрирования белковых растворов коацерватные капли в процессе перемешивания под действием волн и ветра могут покрываться оболочкой из липидов: одинарной, напоминающей мицеллы мыла, либо двойной, напоминающей клеточную мембрану (при повторном падении капли, покрытой однослойной липидной мембраной, на липидную пленку, покрывающую поверхность водоема — рис. 3).

Процессы возникновения коацерватных капель, их роста и «почкования», а также «одевания» их мембраной из двойного липидного слоя легко моделируются в лабораторных условиях.

Для коацерватных капель также существует процесс «естественного отбора», при котором в растворе сохраняются наиболее стабильные капли.

Несмотря на внешнее сходство коацерватных капель с живыми клетками, у коацерватных капель отсутствует главный признак живого — способность к точному самовоспроизведению, самокопированию. Очевидно, предшественниками живых клеток явились такие коацерватные капли, в состав которых вошли комплексы молекул-репликаторов (РНК или ДНК) и кодируемых ими белков. Возможно, комплексы РНК-белок длительное время существовали вне коацерватных капель, в виде так называемого «свободноживущего гена», а возможно, их формирование проходило непосредственно внутри некоторых коацерватных капель.

Рис 3. Возможный путь перехода от коацерватных капель к примитивным клеткам:

а) образование коацервата;

6) стабилизация коацерватных капель в водном растворе;

в) — формирование вокруг капли двойного липидного слоя, похожего на клеточную мембрану: 1 — коацерватная капля; 2 — мономолекулярный слой липида на поверхности водоема; 3 — формирование вокруг капли одинарного липидного слоя; 4 — формирование вокруг капли двойного липидного слоя, похожего на клеточную мембрану;

г) — коацерватная капля, окруженная двойным липидным слоем, с вошедшим в ее состав белково-нуклеотидным комплексом — прообраз первой живой клетки

Исключительно сложный, не до конца понятный современной науке процесс возникновения жизни на Земле прошел с исторической точки зрения чрезвычайно быстро. Уже 3,5 млрд. лет т.н. химическая эволюция завершилась появлением первых живых клеток и началась биологическая эволюция.

2.3. Биологическая эволюция

Биологическая эволюция начинается с возникновения клеточной организации и идет по пути совершенствования строения и функций клетки, образования многоклеточных организмов, разделения живого на царства растений, животных, грибов с последующей их дифференциацией на виды.

Жизнь на Земле возникла 3,5 млрд. лет назад. В это время появились первые живые клетки – прокариоты. Прокариоты – это безъядерные клетки. Они представлены бактериями и сине-зелеными водорослями. Прокариоты могли жить без кислорода и в качестве питательных веществ использовали вещества «первичного бульона». «Первичный бульон» истощался, и в процессе эволюции преимущества получали те клетки, которые могли использовать солнечный свет для самостоятельного синтеза необходимых веществ (фотосинтез). Так появились автотрофы, а в первичную атмосферу стал поступать кислород.

1,5 - 2 млрд. лет назад появляются эукариоты – организмы, клетки которых содержат ядро. Примерно 1 млрд. лет назад произошло разделение эукариотов на растительные и животные клетки.

Следующим существенным шагом в биологической эволюции стало появление 900 млн. лет назад полового размножения. Половое размножение значительно повышает видовое разнообразие, приспособляемость и способствует ускорению эволюции.

Появление первых многоклеточных организмов произошло примерно 800 млн. лет назад. У них развиваются органы и ткани, происходит дифференциация их функций.

500 – 440 млн. лет назад появляются первые плотоядные и позвоночные, а примерно 410 млн. лет назад живые организмы выходят на сушу.

Важным моментом биологической эволюции является появление и развитие нервной системы и мозга, что позволило организмам увеличить разнообразие реакций на воздействие окружающей среды.

В условиях похолодания в начале кайнозоя значительное эволюционное преимущество получили теплокровные животные.

Примерно 8 млн. лет назад начали формироваться современные семейства млекопитающих. В этот период появились разнообразные виды приматов и тем самым сложились предпосылки для начала антропогенеза. Антропогенез — часть биологической эволюции, которая привела к появлению вида Homo sapiens.

2 – 3 млн. лет назад началось очередное вымирание лесов. Одна из групп антропоидных обезьян постепенно стала осваивать открытые пространства. Предположительно от этих обезьян произошли люди.

Сейчас жизнь на земле представлена клеточными и доклеточными формами. Доклеточные организмы - это вирусы и фаги, клеточные разделяют на четыре царства: микроорганизмы, грибы, растения и животные.

Приложение 1

Контроль знаний по предыдущей теме

1) В чём сущность теории креационизма?

2) В чём сущность теории абиогенеза?

3) Назовите противников теории абиогенеза. Какие опыты подтвердили несостоятельность теории абиогенеза?

Критерии оценки за устный опрос (контрольные вопросы):

Оценка "5" ставится, если обучающийся: показывает глубокое и полное знание и понимание материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет составить полный и правильный ответ; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет.

Оценка "4" ставится, если обучающийся: показывает знание всего изученного материала; даёт полный и правильный ответ; допускает незначительные ошибки и недочёты; небольшие неточности в формулировке понятий; материал излагает в логической последовательности, допуская негрубую ошибку или два недочёта, которые может исправить.

Оценка "3" ставится, если обучающийся: излагает материал фрагментарно; не всегда последовательно, допускает ошибки при формулировке выводов, ошибки при определении понятий; отвечает неполно на вопросы преподавателя.

Оценка "2" ставится, если обучающийся: не раскрывает основное содержание материала; не делает выводов и обобщений; допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи преподавателя.

Приложение 2

Задания для закрепления знаний по теме «Теория панспермии, биохимической эволюции»

Задание 1.

Заполните таблицу «Теории происхождения жизни на Земле»

| Название теории | Последователи | Основные положения |

| Теория панспермии |

|

|

| Теория биохимической эволюции |

|

|

Эталоны ответа:

Теории происхождения жизни на Земле

| Название теории | Последователи | Основные положения |

| Теория панспермии | Рихтер, Аррениус | Жизнь на Земле имеет космическое происхождение |

| Теория биохимической эволюции | Бернал, Миллер, Опарин, Холдейн | Живое возникло из неживого при наличии благоприятных условий. Этот процесс можно рассматривать как совокупность геологической, химической и биологической эволюций. |

За каждый правильный ответ – 1балл; максимально можно набрать 4 балла

Задание 2.

Дайте краткие ответы на вопросы:

1) Какие газы входили в состав первичной атмосферы? (лёгкие газы –гелий, водород, азот, пары воды, аммиак)

2) Каковы источники энергии, необходимой для синтеза простых органических молекул? (Грозовые разряды, вулканическая деятельность, жесткое космическое излучение и, наконец, ультрафиолетовое излучение Солнца)

3) Кем была доказана возможность абиогенного синтеза органических веществ в условиях, близких к условиям древней Земли? (Миллером)

4) Что явилось местом зарождения жизни, согласно теории Опарина? (Коацерватные капли)

5) Какой признак живого отсутствует у каоцерватных капель? (Способность к самокопированию, самовоспроизведению)

6) Что является началом биологической эволюции? (Биологическая эволюция начинается с возникновения клеточной организации)

За каждый правильный ответ – 1балл; максимально можно набрать 6 баллов

Приложение 3

Предварительный контроль новых знаний

Задание:

Выберите один верный ответ:

1) Эта теория утверждает, что жизнь на Землю занесена из космоса:

Теория панспермии.

Теория биогенеза.

Теория абиогенеза.

Теория креационизма.

2) В 1953 г. этот исследователь воспроизвел в стеклянной колбе первичную атмосферу Земли:

С.Миллер.

А.Г.Пасынский.

Т.Е.Павловская.

А.И.Опарин.

3) Согласно гипотезе А.С.Опарина, на первом этапе зарождения жизни на Земле:

Появились коацерваты.

Происходил абиогенный синтез органических веществ.

Образовались биополимеры.

Появился матричный синтез.

4) В состав первичной атмосферы входили (выберите несколько ответов):

Кислород. 5. Метан.

Азот. 6. Аммиак.

Водород. 7. Пары воды.

Углекислый газ. 8. Угарный газ.

5) Первыми на Земле возникли:

1. Аэробы

2. Анаэробы

6) Эукариотические клетки произошли в процессе:

1. Симбиоза

2. Фотосинтеза

3. Почкования

7) А.И.Опарин самым ранним этапом становления жизни считал образование:

1. Лизосом

2. Вирусов

3. Коацерватов

8) Пробионты – это:

1. Предшественники живого организма

2. Предшественники неживого вещества

3. Концентрированные растворы неорганических веществ

9) Этап химической эволюции заключается в:

1. Абиогенном синтезе веществ

2. Биогенном синтезе организмов

10) В первичном океане Земли начали образовываться сгустки, называемые:

1. Прокариоты.

2. Катализаторы.

3. Витамины.

4. Коацерваты.

5. Эукариоты.

Эталоны ответов:

1-1

2-1

3-2

4-2,3,5,6,7

5-2

6-1

7-3

8-1

9-1

10-4

За каждый правильный ответ- 1 балл, максимально – 10 баллов

Критерии оценок за работу по новой теме

Оценка «5»: обучающийся набирает 10 баллов

Оценка «4»: обучающийся набирает 7-9 баллов

Оценка «3»: обучающийся набирает 5-6 баллов (ставится по желанию)

Приложение 4

Задание для самостоятельной внеаудиторной работы студентов

Изучите текст учебника [1, с. 230 - 234], конспект лекции.

Список использованных источников

1.Биология [Текст]: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.В. Чебышев, Г.Г.Гринёва, Г.С. Гузикова; под ред. Н.В.Чебышева. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 416 с.

2. Биология [Текст]: учебное пособие для учащихся медицинских училищ / Ярыгин В.Н., Волков Н.И., Васильев В.И.; под ред. В.Н. Ярыгина. – М.: Медицина, 1987. – 448 с.: ил.

3.Биология. 11 класс [Текст]: поурочные планы по учебнику В. И. Сивоглазова, И.Б. Агафоновой «Общая биология. 10-11 классы» / сост. Т.В. Зарудняя. – Волгоград: Учитель, 2011. – 127 с.