СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до 24.05.2025

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Методическая разработка урока по МДК 01.01. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин

Методическая разработка урока по теме: Картофелесажалка

Просмотр содержимого документа

«Методическая разработка урока по МДК 01.01. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин»

Утверждаю

Зам.директора по НМР

_____________ Т.Д.Тугутова

«_____» ____________ 2015г.

ТЕМА УРОКА: ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ

Тип урока: урок изучения нового материала.

Вид урока: урок теоретический, интегрированный.

Технологии: ИКТ, проблемные.

Цели урока:

Обучающая: изучить технологии производства картофеля. Обобщить знания по устройству картофелесажалки.

Развивающая: умение анализировать, делать выводы, обобщать, выделять главное, сравнивать.

Воспитательная: воспитание культуры общения, ответственности, требовательности к себе и другим, познавательных интересов, умений наблюдать и мыслить, воспитание мотивов учения, положительного отношения к знаниям, мотивов труда.

Формы организации процесса обучения: индивидуальная, групповая, коллективная.

Методы обучения: репродуктивный, словесный.

МТО: ПК, презентация, карточки-задания, учебники, плакаты, интерактивная доска.

Межпредметные и междисциплинарные связи: ПМ01, ПМ02.,ПМ03, материаловедение, техническая механика, агрономия.

Компетенции:

ПК1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов электрооборудования.

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей.

ПК 2.3.Проводить работы на машинно-тракторном агрегате.

ПК 2.4.Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы.

ПК 3.2.Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК6. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

| Структурная часть урока | Цели | Методы | Формы | Деятельность преподавателя | Деятельность обучающихся | ОК ПК |

| 1.Организа ционная часть

| Целевая установка урока | Словесные методы | Фронтальная | 1.Приветствует. 2.Определяет отсутствующих. 3. Проверяет готовность группы к уроку. 4.Сообщает тему и целевую установка урока. 5. Знакомит с рейтинговой таблицей. | 1. Приветствуют. 2. Докладывают. 3.Планируют свою деятельность с заданными целями и содержанием урока. 4.Формулируют задачи урока и результат. 5. Знакомятся с критериями оценок. | ОК3,ОК4, ОК5,ОК6 |

| 2.Этап всесторон ней проверки знаний | Проверка знаний по пройденной теме | Репродуктивный. Методы формирования познавате льного интереса.

Изложение Материала с максимальной наглядностью. Устный опрос.

Ситуационный метод

| Групповая, индивидуальная | 1. Выявляет факт выполнения домашнего задания. 2. Организует учебную деятельность в различных формах (устный опрос, самостоятельная работа, индивидуальный опрос, тестовый контроль). *Проверяет опережающее задание. «Из истории картофеля» (Приложение 1) *Организует разминку -техническая характеристика картофелесажалок СН-4Б и СПК -4. (Приложение 2) *Организует индивидуальную работу. -тестирование на тему «Картофелесажалка». (Приложение 3) *Организует работу в группах. работа на интерактивной доске: установить соответствие между позицией на рисунке и названием детали. (Приложение 4) *Заполнить таблицу «Неисправности картофелесажалок, причины и способы устранения . (Приложение 5) 3. Определяет типичные недостатки в знаниях студентов. 5.Использует взаимопомощь и самоконтроль студентов. | 1. Взаимопроверка конспекта. 1.Выступают с сообщениями. 2.Задают вопросы выступающим. 3.Дополняют сообщения. 4.Осуществляют взаимоконтроль и дают оценку деятельности другим. 1.Выполняют тесты. 2.Проверяют задание по эталону. 3.Осуществляют взаимоконтроль и дают оценку деятельности другим. 1.Овладевают приемами выполнения отдельных упражнений в решении различных видов задач, овладевают алгоритмом практических действий. 2.Рецензируют ответы, дополняют, высказывают свою точку зрения. 3. Работают с дидактическим материалом, наглядными пособиями. 4. Активно участвуют в ходе проверки знаний отдельных студентов. 5. Активно оперируют знаниями и умениями в ходе выполнения задания. | ОК4,ОК5, ОК6 ПК1.1., ПК1.6. |

| 3. Этап усвоения новых знаний. | Сформировать представления о технологии производства картофеля.

| Метод демонстраций, иллюстраций. | Индивидуальная, фронтальная. | 1. Формулирует тему Технология производства картофеля. 2.Организует процесс восприятия, осознания, осмысления, первичного закрепления. 3. Показывает практическую значимость нового материала, мотивирует студентов к его освоению. 4. Объясняет новый материал по плану: (Приложение 6). 1. Место в севообороте 2. Удобрение 3. Обработка почвы 4. Посадка 5. Уход 6. Уборка | 1. Слушают.

2.Овладевают умениями и навыками рационально учиться.

3.Воспринимают и перерабатывают информацию.

4. Выполняют записи в тетради, записывают алгоритмы, задают вопросы.

| ПК1.1., ПК1.6 ПК 2.3. ПК 2.4. ПК3.2. ОК4,ОК5.

| ||||||

| 4. Этап закрепления новых знаний | Установление правильности и осознанности усвоения нового материала, выявление пробелов и коррекция знаний. | Методы контроля, самоконтроля | Групповая, индивидуальная | 1. Использует различные способы закрепления знаний, требующих мыслительной активности, самостоятельной мыслительной деятельности (работа с книгой, использование дидактических материалов, составление рецензий, опорных схем, таблиц). Организует индивидуальную работу. 1.Фронтальный опрос. (Приложение 6) 1.Вопросы и ответы волнующие большую часть населения. 2.Взвешивание и калибровка семенного материала. 3. Дополняет, уточняет, исправляет ответы студентов. 4. Определяет количество и качество дополнительных ответов по новой теме. 5. Выясняет прочность и уровень осознанности знаний студентов. 6. Выясняет навыки коллективной аналитической работы. | 1. Воспроизводят основные идеи нового материала. 2.Выделяют существенные признаки ведущих понятий, конкретизируют эти признаки. 3.Проводят взвешивание и калибровку картофеля. 4.Узнают и соотносят факты с понятиями, правилами и идеями. 5.Дополняют и анализируют ответы 6.Обобщают, сравнивают, анализируют. 7.Проводят самоанализ своей деятельности. | ПК1.1., ПК1.6 ПК 2.3. ПК 2.4. ПК3.2. ОК 4,ОК 5.

| ||||||

| 5. Этап подведения итогов и д/з. | Анализ и оценка достижения целей. | Методы рефлексии. | Фронтальная. | 1. Подводит итоги урока. (Рейтинговая таблица) 2.Обзор литературы. 3. Мотивирует д/з. 4. Инструктирует выполнение д/з. Ознакомиться с Самарским и Голландским способом возделывания картофеля. 5.Организует рефлексию. (Приложение 7)

| 1. Знакомятся с результатами рейтинга. 2.Записывают, слушают. 3. Записывают, слушают. 4.Задают вопросы, осмысливают выполнение. 5.Выполняют рефлексию. | ОК 6. | ||||||

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ИЗ ИСТОРИИ КАРТОФЕЛЯ

Родина картофеля — Южная Америка, где до сих пор можно встретить дикорастущие растения. Введение картофеля в культуру (сначала путём эксплуатации диких зарослей) было начато примерно 9-7 тысяч лет тому назад на территории современной Боливии[1]. Индейцы не только употребляли картофель в пищу, но и поклонялись ему, считая одушевлённым существом.

В Европе картофель появился во второй половине XVI века и был сначала принят за декоративное растение, причём ядовитое. Окончательно доказал, что картофель обладает высокими вкусовыми и питательными качествами, французский агроном Антуан-Огюст Пармантье (1737—1813). С его подачи началось проникновение картофеля в провинции Франции, а затем и других стран. Ещё при жизни Пармантье это позволило победить во Франции частый прежде голод и вывести цингу. В честь Пармантье названо несколько блюд, основным ингредиентом которых является картофель.

Начало разведения картофеля в России обычно связывают с именем Петра I. Существует версия, что Петр I, познакомившись с картофелем в Голландии и оценив его, послал графу Шереметеву мешок картофеля со строгим приказом разводить его в России. С этого мешка картофеля будто бы и началась история русской картошки. Однако же нет никаких сведений о судьбе этой царской посылки. Если она и имела место в действительности, то была лишь одним из путей проникновения картофеля в нашу страну.

Первое время картофель в России, как, впрочем, повсюду, считался диковинным экзотическим овощем. Его подавали как редкое и лакомое блюдо на дворцовых балах и банкетах, И посыпали тогда картофель не солью, а сахаром. Уже в 1764-1776 гг. картофель в небольшом количестве возделывали на огородах Петербурга, Новгорода, под Ригой и в других местах. Постепенно русские люди больше узнавали о пользе картофеля. 200 с лишним лет назад в одной из статей журнала «Сочинения и переводы, к пользе и увеселению служащие», посвященной картофелю, говорилось, что земляные яблоки (мы уже заметили, что так первое время называли картофель) – это приятное и здоровое кушанье. Указывалось, что из картофеля можно печь хлеб, варить каши, готовить пирожки и клецки. Печеный картофель был одним из самых любимых блюд Пушкина, и он частенько угощал им своих гостей.

С развитием капитализма производство картофеля в России из года в год росло, причем назначение и использование его стало более широким и разнообразным. Вначале картофель использовали только в пищу, потом его стали применять и в качестве корма для домашнего скота, а с ростом крахмало-паточной и винокуренной (спиртовой) промышленности он стал основным сырьем для переработки на крахмал, патоку и спирт.

Так Россия стала «второй родиной» картофеля. Сейчас, пожалуй, уже нет более всенародно любимого «русского» овоща, чем картофель. В современной русской кухне существуют многие тысячи самых разнообразных блюд, использующих картофель.

СПК-4 ПРИЛОЖЕНИЕ 2

| Страна-производитель | Беларусь |

| Агрегатируется с тракторами | Тягового класса 1,4 |

| Агрегатируется с тракторами, л.с. | 80 – 100 |

| Ширина захвата, см | 280 |

| Количество рядков | 4 |

| Ширина междурядья, мм. | 700 |

| Производительность, га/час | 0,14 – 0,23 |

| Рабочая скорость, км/ч | 0,5 – 0,8 |

| Назначение | Посадка картофеля |

| Особенность | Привод от ходовых колес, ручная загрузка |

СН-4Б

| Страна-производитель | Беларусь |

| Агрегатируется с тракторами | Тягового класса 1,4 |

| Агрегатируется с тракторами, л.с. | 80 – 100 |

| Ширина захвата, см | 280 |

| Количество рядков | 4 |

| Ширина междурядья, мм. | 600-700 |

| Производительность, га/час | 0,14 – 0,23 |

| Рабочая скорость, км/ч | 0,5 – 0,8 |

| Назначение | Посадка картофеля |

| Особенность | Привод от ходовых колес, ручная загрузка |

| Количество ответов | Количество баллов |

| 10 | 5 |

| 8-9 | 4 |

| 7 | 3 |

|

| 2 |

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

1. Для посадки картофеля предназначены машины марки:

1) СН-4Б

2)СКС-4

3)САЯ-4

4)ССТ-12Б

5)СЗ-3,6А

6)Амазоне D8-SUPPER

2.В картофелесажалке САЯ-4 используется высаживающий аппарат:

1)дисковый

2) шнековый

3) пневматический

4)транспортер с ложечками

5) диск с ложечками

6)катушечный

3.Шаг посадки картофеля у картофелесажалки КСМ-4 регулируется …

1) редуктором;

2) вариатором;

3) сменой звёздочек на вторичном валу редуктора и валу контрпривода;

4) изменением числа ложечек на посадочном аппарате.

4. Глубина посадки картофеля у КСМ-4регулируется….

1) перестановкой опорных колёс;

2) перестановкой опорных и копирующих колёс по высоте;

3)перестановкой копирующих колёс и изменением сжатия пружины на штангах.

5.Посадочный аппарат картофелесажалки СКМ-6 предназначен для установки требуемого шага проверки.

6.Глубина хода сошников регулируется … копирующим колесом.

7.Высота слоя клубней в ковше питателе регулируется …шибером

8.Высота гребня регулируется поджатием пружины на штанге дисков

9.Норма высева семян картофеля регулируется …скоростью вычерпывающего аппарата. Заменой звёздочек в механизме привода.

10.Ширина гребня регулируется … расстановкой дисков на оси.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

| Количество ответов | Количество баллов |

| 10 | 5 |

| 8-9 | 4 |

| 7 | 3 |

|

| 2 |

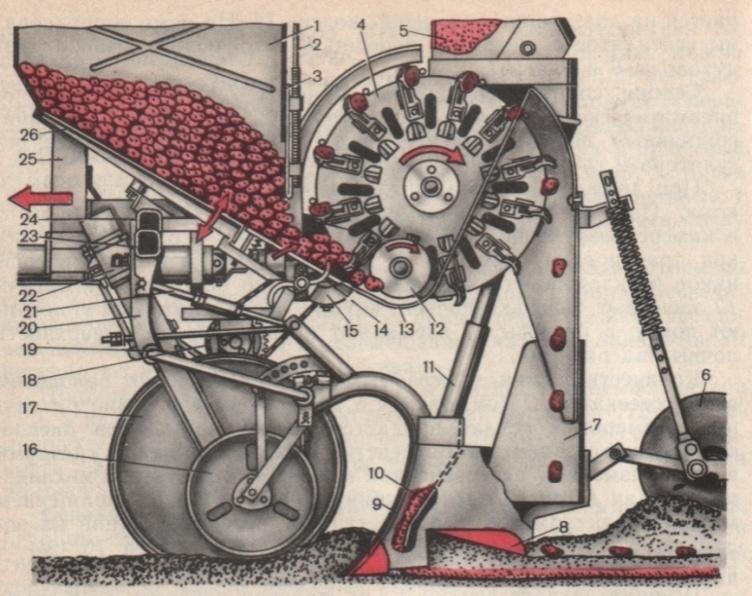

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Установите соответствие между названием детали картофелесажалки СН-4Б и позицией на рисунке

1 группа 2 группа

| Номер позиции на рисунке | Название детали |

| 5 | туковысевающий аппарат; |

| 7 | клубнепровод |

| 12 | шнек |

| 15 | копирующее колесо |

| 22 | стойка опорного колеса; |

| 25 | прицепное устройство; |

| Номер позиции на рисунке | Название детали |

| 4 | вычерпывающий аппарат |

| 6 | бороздозакрывающие диски |

| 9 | сошник; |

| 11 | тукопровод |

| 15 | редуктор; |

| 18 | контрпривод; |

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

| Количество ответов | Количество баллов |

| 6 | 5 |

| 5 | 4 |

| 4 | 3 |

|

| 2 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

| № | Неисправности | Причины | Способ устранения |

| 1 | Ложечки не захватывают клубни. | -Крупные клубни массой более 100г.,крупные клубни продолговатой формы, резаные вдоль, засорены посадочный материал и питательные ковши. -Слишком близкое расположение верхней части боковины питательного ковша и козырька высаживающего аппарата к ложечкам. -Залипание ложечек. | -Высаживать кондиционный материал; своевременно очищать питательные ковши.

-Отодвинуть боковину питательного ковша от ложечек.

-Своевременно очищать ложечки. |

| 2 | Неравномерная подача клубней в питательный ковш. | -Не работают встряхивающие створки в днище бункера.

-Изгиб зубьев ворошителей. -Срезаны шплинты крепления шнеков и ворошителей, не срабатывает предохранительная муфта правой оси высаживающих аппаратов. | -Заменить пружины новыми, заменить ролики, отрихтовать створки. -Отрихтовать зубья. -Отрегулировать затяжку пружины предохранительной муфты, заменить шплинты. |

| 3 | Преждевременное выпадение клубней из ложечек. | -Фиксирующий конец зажима не входит в прорезь ложечки. -Фиксирующий конец зажима упирается в боковину питательного ковша или козырек высаживающего аппарата.

-Заедает зажим в ушках диска. -Ослабела или сломалась пружина замка. -Рычаги соседних зажимов задеваются. | -Отогнуть конец зажима.

-Отогнуть конец зажима или отрегулировать шайбами положение козырька при большом люфте стержня зажима в ушках или поставить на стержни дополнительные шайбы. -Отрихтовать ушки. -Обогнуть из свободного конца пружины еще один виток. -Заменить пружину, отрихтовать рычаги зажимов. |

| 4 | Захват ложечкой высаживающего аппарата по два и более клубней. | -Мелкий посадочный материал с массой клубней до 40г. -Большой зазор между ложечкой и верхней частью боковины питательного ковша. -Избыток клубней в питательном ковше. | -Сажать кондиционный посадочный материал. -Придвинуть боковину питательного ковша к ложечкам.

-Перекрыть заслонку бункера так, чтобы слой клубней в питательном ковше был 10-20см. |

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

| Количество ответов | Количество баллов |

| 4 | 5 |

| 3 | 4 |

| 2 | 3 |

|

| 2 |

ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ И УБОРКИ КАРТОФЕЛЯ

Разнообразие почвенных, климатических условий, с учетом колебаний погодных условий по годам, сортовых особенностей картофеля и их длительности вегетации (ранние сорта, среднеранние, среднеспелые, среднепоздние и позднеспелые сорта), различное назначение картофеля (кормовые цели, семена, продовольственные цели или для переработки на полуфабрикаты) диктуют применение различных технологий их возделывания полностью всех операций или отдельных технологических процессов, регулировок машины, сроков выполнения технологических операций или процессов.

Нарушение технологий, в том числе отдельных элементов (несоблюдение сроков проведения работ, отклонения при комплектовании машинно-тракторных агрегатов, регулировок машин и т.п.) приводит в конечном счете к снижению величины и качества клубней картофеля, к увеличению затрат труда и денежных средств на единицу продукции не только в текущем году, но и в последующие годы. Машины, применяемые в технологиях, должны соответствовать агротехническим требованиям, которые разрабатываются научно-исследовательскими институтами с учетом обеспечения оптимальных условий для роста картофеля при условии экономической эффективности их применения.

Технология возделывания картофеля включает следующие виды работ: выбор предшественника, осенняя подготовка почвы (внесение удобрений, вспашка зяби, нарезка гребней), весенние работы по внесению удобрений, подготовка почвы, подготовка семян, посадка, уход за посадками, уборка, закладка картофеля на хранение, послеуборочные работы с почвой.

В мировой практике и в России отработаны и применяют десятки технологий возделывания и уборки картофеля. Наиболее типичные из них, отображающие особенности нашей страны, следующие:

технология массового применения;

технология возделывания картофеля на слеживающихся суглинистых почвах с повышенным содержанием гумуса;

технология возделывания картофеля на почвах, засоренных камнями и комковатых;

грядово-ленточная технология возделывания картофеля (для условий повышенной влажности и мелиоративных земель); технология возделывания картофеля в условиях орошения. Любая из перечисленных технологий с учетом достижений науки и техники, а также по мере накопления практического опыта, совершенствуется или заменяется новой, более совершенной. Причем набор технологических операций может как увеличиваться, так и уменьшаться.

Технология массового применения: осеннее внесение органических удобрений; зяблевая пахота;

подготовка семенного материала; весеннее боронование зяби; внесение минеральных удобрений; перепашка зяби;

предпосадочная подготовка почвы (культивация, нарезка гребней);

посадка;

уход за посадками (довсходовое рыхление междурядий с одновременным боронованием, междурядная обработка всходов и 2-3 окучивания, химическая обработка против болезней и вредителей);

уборка;

закладка на хранение.

Технология возделывания картофеля на слеживающихся суглинистых почвах известна в России как «Голландская», включает следующие технологические операции:

внесение органических удобрений под предшествующую культуру или под зябь осенью;

зяблевая пахота;

весеннее внесение минеральных удобрений;

предпосадочное фрезерование почвы вертикально-фрезерными культиваторами;

посадка на глубину 4—6 см с низким (до 12 см) гребнем; формирование полнообъемных гребней высотой до 27—30 см; обработка посадок гербицидами перед появлением всходов; обработка растений химикатами против болезней и вредителей по мере необходимости;

предуборочное удаление ботвы; уборка;

закладка клубней на хранение.

Технология возделывания картофеля на комковатых почвах и почвах, засоренных камнями, известна в России как технология «Гримме», включает:

зяблевая пахота;

внесение органических удобрений под предшественник; подготовка семян;

предпосадочная подготовка почвы (нарезка гряд, выделение из пахотного горизонта камней с укладкой в междурядье, а крупных на поворотную полосу);

посадка (гребневая);

обработка посадок гербицидами и препаратами против болез- г ней и вредителей; уборка;

закладка клубней картофеля на хранение;

распределение камней, уложенных в междурядья, по всему полю.

Для комковатых почв последняя операция не проводится. Грядовая ленточная технология возделывания картофеля в условиях повышенной влажности и на мелиорированных землях включает:

осеннее внесение органических удобрений (или под предшественник);

зяблевая пахота; подготовка семян;

перепашка зяби;

предпосадочная обработка почвы (культивация);

нарезка гряд;

посадка (строчно-ленточная);

уход за посадками;

борьба с болезнями и вредителями;

уборка;

закладка картофеля на хранение.

Агротехнические требования к посадке картофеля

Технологический процесс посадки картофеля заключается в образовании борозды или лунки, в нее укладываются на равном заданном расстоянии семенные клубни, которые присыпают почвой с образованием гребней или выравниванием поверхности поля.

При посадке с одновременным локальным внесением органических или минеральных удобрений на дно борозды сначала вносятся удобрения, затем образуют почвенную прослойку, потом только укладывают клубни.

Машины, осуществляющие технологический процесс посадки картофеля, должны удовлетворять, предъявленным к ним требованиям.

Картофелесажалки должна обеспечивать:

высадку клубней всех фракций, предусмотренных агротребованиями (30-50 г; 50-80 г; свыше 80), резанных частей клубней массой от 30 до 70 г, яровизированного клубня с длиной ростков до 2 см. При этом клубни не должны повреждаться;

посадку картофеля с заданной шириной междурядий (60, 70, 75, 90 см и т.д.) с отклонением основных междурядий не более ±2 см, стыковых — ±10 см;

заданную глубину посадки не более ±2 см и с отклонением от вершин гряд не более — ±2 см;

высадку клубней в рядке с расстоянием 20, 25, 30, 35, 40 и 45 см или другое в зависимости от схемы посадки с отклонением не более 25 % от заданного расстояния;

при посадке крупных и средних клубней количество пропусков не должно превышать 3,0—8,0% в зависимости от фракции семян, двоек до 8%;

устойчивость прямолинейного движения агрегата на всех рабочих скоростях (5—9 км/ч).

Приспособления к картофелесажалке для локального (местного) внесения удобрений должны обеспечивать: для минеральных — 100—500 кг/га; для органических или органоминеральных — 1000—8000 кг/га. Минеральные удобрения можно вносить пунктирно в две строчки по обеим сторонам клубней на расстоянии 5—7 см от ряда и на 2—3 см ниже клубня. Отклонение от средних доз внесения минеральных удобрений не должно превышать 10%.

Требования качества посадочного материала. Семенными считаются клубни массой от 25 до 150 г, выращенные на семенных участках, а не отобранные по размерам на посадки для продовольственных или технических целей.

Клубни калибруются по фракциям: 25—50 г; 51—80 г и 81—150 г. Не допускается в семенных клубнях наличие клубней, поврежденных низкими температурами, мокрой или сухой гнилью, раздав-ленных, ибо это приводит к пропускам при машинной посадке, к изpeживaнию всходов и в конечном счете к снижению урожая до 50 %. Клубни должны быть одного ботанического сорта, одной репродукции, непроросшие (без длинных этлированных ростков), цельные, зрелые, здоровые, чистые, сухие, с формой и окраской, присущими данному сорту.

В общей массе семенного картофеля дефектные (частично загнившие) не должны превышать 5%, для семеноводческих посадок 3%, содержание примесей других фракций должно быть не более 10%; клубни с механическими повреждениями — не более 5%; для семеноводческих не более 1%. Посадку резанных клубней проводят в смеси с целыми в соотношении 1:3. Части резаного клубня должны иметь не менее двух наклюнувшихся ростков. Ростки пророщенных клубней не должны превышать 2,0 см. Защитные и стимулирующие препараты при обработке ими семян должны покрывать не менее 80% поверхности клубня.

Технология предпосадочной обработки семенного картофеля включает следующие основные операции: выгрузку из хранилища или буртов, сортирование и калибровку клубней, обработку препаратами против болезней (протравливание), прогрев, проращивание, обработка стимулирующими веществами с целью сокращения сроков вегетации.

Технология предпосадочной подготовки клубней зависит от конкретных условий и наличия соответствующих машин, механизмов и оборудования.

Клубни проращивают с целью: получения урожая в ранние сроки; выращивания в зонах с короткими вегетационными периодами выращивания на тяжелых суглинистых и торфяных почвах; посадки клубнями, пораженными ризактиниозом; использования сортов с медленным прорастанием.

Существующие способы посадки можно классифицировать следующим образом:

рядовая, квадратно-гнездовая и ленточная; рядовая посадка может быть с постоянной шириной междурядий и с переменной.

Фоны для посадки могут быть: ровная поверхность поля, предварительно нарезанные гребни или гряды.

По способу внесения удобрений посадка разделяется на: посадку клубней с одновременным локальным внесением минеральных удобрений или органоминеральных смесей и без удобрений.

Подготовка поля. Подготовка поля зависит от технологии возделывания картофеля. При посадке картофеля по технологии массового применения перед посадкой поле культивируется с одновременным выравниванием и боронованием поверхности и при групповой работе картофелесажалок размечается вешками на загоны, шириной, кратной захвату сажалки при локальном внесении органических удобрений (компостов), размещают на поворотных полосах удобрения в соответствии с площадью поля. Для посадки в гребни производится нарезка борозд.

При «Голландской» технологии почва за день до посадки обрабатывается вертикально-фрезерным культиватором на глубину 10— 14 см. При грядово-ленточной — нарезают гребни при помощи гребнеообразователей.

При возделывании по технологии «Гримме» перед посадкой нарезают гряды; почву в них сепарируют, обеспечивая выделение камней или комков размером до 100 мм с укладкой их в колею трактора или в стыковое междурядье камни, комки размером более 100 мм, после сбора в бункер, сбрасывают на поворотную полосу в кучу, откуда они затем вывозятся.

При возделывании по грядово-ленточной технологии нарезаются гряды трапецивидной формы с верхним основанием 60—80 см, нижним — 140 см и высотой — 25 см.

Поверхность гряд на торфяно-болотистых почвах должна быть прикатана катками.

Подготовка машин к посадке

Подготовка картофелепосадочных машин к посадке проводится в соответствии с требованиями, изложенными в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к каждой машине.

Прежде всего проверяют комплектность машины — наличие на месте всех сборочных единиц. Затем агрегатируют картофелесажалку с трактором и устанавливают агрегат на ровную горизонтальную площадку с твердым покрытием. Сажалку с приводом от ВОМ прокручивают

на холостом ходу в течение 20—30 мин, после чего все гайки и стопорные винты проверяют и при необходимости подтягивают.

У сажалок с дисковыми вычерпывающими аппаратами ложечки не должны задевать за днище питательного ковша, фартук, боковина питательного ковша и другие щитки и направители клубней, и иметь предусмотренные конструкционные зазоры.

Например, зазор между ложечками и дном питательного ковша у сажалок СН-4Б, «Крот», КСМ-4, КСМ-6 должен быть 4—7 мм. Устанавливают угол вхождения сошника в почву, например, для сажалок СН-4Б, «Крот», КСМ-4, КСМ-6 при горизонтальном положении рамы и соприкосновения носка сошника с поверхностью площадки задний край нижнего обреза должен возвышаться над площадкой на 35—45 у СН-4Б, на 40—50 мм у КСМ-4 и КСМ-6, — регулируют с помощью верхней тяги параллелограмного механизма.

Проверяют люфт ходовых и опорных колес и при необходимости регулируют его. Колеса должны проворачиваться от руки без заедания. Проверяют натяжение цепей и ремней и при необходимости регулируют. Проверяют наличие смазки в редукторах, работу автоматики и систему контроля, сигнализацию, если таковые имеются на агрегате.

Затем проводят основные технологические регулировки: заданную густоту посадки; глубину посадки; величину основных и стыковых междурядий; норму и равномерность высева удобрений; ширину колеи трактора с которым агрегатируется сажалка.

Густоту посадки регулируют заменой звездочек привода высаживающих аппаратов. При работе сажалки с приводом от независимого ВОМа густота регулируется сменой звездочек и рабочей скорости агрегата. Глубина посадки клубней регулируется изменением положения опорных и копирующих колес, т.е. глубиной хода сошника и глубиной заделки клубней, изменением угла атаки заделывающих (гребнеобразующих) дисков.

Величину основных междурядий регулируют точной установкой сошников и заделывающих дисков на заданную ширину, а их отклонение не допускается за счет жесткой блокировки навесной системы трактора растяжками, при этом болты крепления вертикальных тяг навески устанавливают в овальное отверстие для обеспечения поперечного копирования рельефа поля. Величину стыковых междурядий регулируют изменением длины вылета маркера.

Норма и равномерность высева удобрений регулируется за счет изменения открытия высевного окна, высевающих аппаратов удобрений и звездочками привода высевающих аппаратов.

Фактические показатели работы (количество высаженного семенного материала, глубину заделки клубней, ширину междурядий, высев удобрений) проверяют непосредственно в поле.

Действительный расход семенного материала определяют из следующего соотношения:

Расход клубней, т/ra рассчитывают следующим образом: 100 умножают на массу клубня (г) и делят на расстояние между клубнями в ряду (см) умноженное на ширину междурядий (см).

Фактическую густоту посадки определяют подсчетом числа клубней в рядке на длине 14,3 м при ширине междурядий 70 см (соответственно 13,3 — для междурядий 75 см и 11,1 - для междурядий 90 см) и умножают на 1000. Полученное число и будет высаженное количество клубней в тыс./га. На этом же отрезке измеряют и расстояние между центрами клубней (по средней величине). Для этого поднимают заделывающие диски и проезжают на рабочей скорости около 20 м и на отмеренном в раскрытой борозде учетном участке (14,3; 13,3 или 11,1 м, в зависимости от ширины междурядий).

Глубину посадки контролируют путем осторожного раскрытия гребня до клубней и измерения расстояния от верхней точки клубня до вершины гребня в 5—6-кратной повторности. Одновременно замеряют почвенную прослойку между клубнями и минеральными удобрениями при посадке с локальным (одновременным) их внесением. Величину стыковых междурядий измеряют на началах и в середине гона не менее, чем на 5—6 проходах агрегата — 10—12 измерений.

Уход за посадками картофеля

Для благоприятного развития картофельного растения почва должна быть рыхлой, чистой от сорняков, с достаточным содержанием воздуха, воды и питательных веществ.

Технология ухода за посадками не может быть единой для всех почвенно-климатических условий и существенно зависит от типа почвы, условий года, особенностей конкретного поля и применяемой технологии возделывания и уборки картофеля.

Так применение технологии возделывания картофеля на песчаных, супесчаных и легкосуглинистых почвах в зонах нормального увлажнения (массовая технология) включает химическую борьбу с сорняками, обработку растений против болезней и вредителей и в случае необходимости окучивание растений.

На почвах, склонных к заплыванию и быстроуплотняющих, в зонах с избыточным увлажнением действие химикатов ослабляется часто выпадающими осадками, поэтому почву необходимо периодически рыхлить, а сорняки уничтожать механическими способами — присыпанием почвой и подрезание рабочими органами машины.

Наиболее часто применяют комбинированный способ борьбы с сорняками — химический и механический (главным образом, для рыхления почвы и окучивания растений). Кроме того, в зонах избыточного увлажнения для отвода влаги одновременно с рыхлением почвы проводят ее дренажирование.

Допускается повреждение растений на склонах до 4° - до 2 %, при работе на склонах до 7° — до 4 %.

Почва после обработки должна иметь мелкокомковатую структуру с содержанием частиц диаметром от 0,25 до 10 мм не менее 50 %. Комков размером более 50 мм не должно быть.

Рабочие органы гребнеобразователей не должны нарушать корневую систему растений и повреждать клубни картофеля, выдергивать, заваливать и повреждать растения. При окучивании картофеля должны насыпать рыхлый и ровный слой почвы, толщиной в 5—8 см на весь гребень с приваливанием ее к стеблям картофеля, с разрыхлением боковых сторон гребня и дна борозды. Высота гребня после окучивания должна быть 15—25 см. Для предупреждения повреждения кустов картофеля колесами трактора и машины культиватор должен иметь ботвоотводы.

Химическая обработка посадок включает в себя обработку гербицидами для борьбы с сорняками и для защиты картофеля от болезней и вредителей.

Для борьбы с сорняками посадки картофеля обрабатывают гербицидами штанговыми опрыскивателями за 3-5 дней до появления всходов. Наиболее распространенными в настоящее время являются гербициды арезин, линурон, прометрин, трихлорацетат (ТХА) натрия, далапон. Эффективность их применения зависит от правильного выбора, сроков обработки, качества приготовления смеси и заделки в почву, используемых машин и оборудования.

Гербициды выбирают в зависимости от видов сорняков, преобладающих в поле.

Для борьбы с двудольными многолетними сорняками применяют арезин и прометрин, поступающие в растение через корневую систему. Эффективность их повышается с увеличением влагообеспеченности почвы. Оптимальная доза внесения арезина изменяется в пределах от 3 кг/га на легких до 6 кг/га на суглинистых и торфяных почвах, прометрина — от 3 до 5 кг/га. Сорняки подавляются в течение 1,5—2 месяца.

Для борьбы с однолетними двудольными и злаковыми сорняками наиболее эффективными гербицидами являются линурон или смеси линурона с ТХА натрия, прометрина с ТХА натрия. Оптимальные дозы применения составляют: 50 %-ного смачивающегося порошка линурона 46 кг/га; смеси 50%-ного смачивающегося порошка линурона и 90%-ного растворимого порошка ТХА натрия — 34 + 6,9 кг /га для легких почв; смеси 50%-ного смачивающегося порошка прометрина и 90%-ного растворимого порошка ТХА натрия 84 + 6,9 кг/га для легких почв и 34 + 9,2 кг/га для тяжелых почв.

Для борьбы с пыреем ползучим и другими многолетними злаковыми сорняками наиболее эффективными средствами являются ТХА натрия и далапон. Оптимальные дозы их внесения: 90%-ного растворимого порошка ТХА натрия — 23—50 кг/га, 85%-ного растворимого порошка далапона — 10—20 кг/га.

Сроки обработки картофельных полей гербицидами зависят от выбранных препаратов.

Арезин и линурон используют методом опрыскивания почвы до появления всходов картофеля. Промитроном почву опрыскивают сразу же после посадки клубней, смесью линурона с ТХА натрия, прометрина с ТХА натрия почву опрыскивают в течение 3—4 дней после посадки картофеля.

Далапон и ТХА натрия для борьбы с пыреем ползучим и другими злаковыми многолетними сорняками применяют путем опрыскивания почвы осенью после зяблевой вспашки под картофель.

Гербициды заделывают в почву сразу после внесения сетчатыми или зубовыми боронами.

Для борьбы с фитофторой применяют бордоскую жидкость, хлорокись меди, препарат цинеба, препарат каптана и другие. Нормы расхода: бордоская жидкость — 1%-ная по 400-500 л/га при обработке наземными машинами и 3%-ная по 200 л/га при авиационной обработке; хлорокись меди — 50%-ная по 4 кг/га и 90%- ная по 2,2 кг/га; 80%-ный препарат цинеба - по 2,5 кг/га; 80%- ный препарат каптана — по 4 кг/га; купрозан — 2,5 кг/га.

Первое опрыскивание проводят до появления заболевания в поле по указанию пунктов прогноза и сигнализации болезней и вредителей сельскохозяйственных растений; второе и последующие — через 8-12 дней после первого в зависимости от погоды.

Если после опрыскивания посадок картофеля прошел дождь, обработку повторяют через 12 ч после окончания дождя.

В зависимости от погоды и развития болезней ранние и среднеспелые сорта картофеля обрабатывают штанговыми опрыскивателями 3—5 раз, среднепоздние и поздние 2—3 раза.

Борьба с колорадским жуком зависит от своевременного его выявления. Для этого в районах массового его распространения один раз в декаду, начиная с момента появления всходов, картофель осматривают. В период массового появления жука первого и второго возраста посадки обрабатывают 80%-ным хлорофосом из расчета 1,5 кг/га или 50%-ным полихлоркампфеном из расчета 100—200 л/га при обработке тракторными опрыскивателями и 50—100 л/га при авиаобработки.

Обработку хлорофосом прекращают за 20 дней до уборки, ботву при этом на корм скоту и силос использовать не рекомендуется.

В случае, когда сроки обработки против фитофторы и колорадского жука совпадают, проводят комплексное опрыскивание. Рабочую жидкость при этом составляют из необходимых норм фунгицида и инсектицида из расчета 200-400 л/га при обработке тракторными опрыскивателями и 50—100 л/га при авиаобработке.

Организация работ по химической обработке посадок картофеля осуществляется следующим образом.

Штанговые опрыскиватели движутся по рядкам челночным способом с петлевыми и беспетлевыми поворотами в зависимости от ширины захвата агрегата и ширины поворотной полосы.

Наиболее целесообразно заправлять опрыскиватели с одной стороны поля, используя для этих целей заправщики ЗЖВ-1,8, ЗУ-ЗД а также автомобильный заправщик АНЖ-2. При этом с целью сокращения холостых проходов опрыскивателя необходимо рассчитать работу так, чтобы одной заправки опрыскивателя хватало на парное число рабочих проходов.

При использовании опрыскивателей рекомендуется работать при скорости их движения 4—7 км/ч. Опрыскиватель ОВТ-1В (ОВС-А) должен двигаться только поперек направления ветра. Воздушный поток с распыленными частицами жидкости необходимо направлять по ветру или под небольшим углом к его направлению.

Распыляющее устройство при помощи механизма поворота надо устанавливать под некоторым углом к поверхности почвы с таким расчетом, чтобы растение, расположенное рядом с машиной, не опрыскивались чрезмерно. При этом надо учитывать расположение сопла. Чем выше оно будет поднято, тем дальше унесет ветер мелкие части жидкости.

Рабочую ширину захвата устанавливают в зависимости от условий работы. Производительность труда на опрыскивании зависит от скорости движения и ширины захвата агрегата, организации приготовления и заправки опрыскивателя раствором ядохимикатов. Производительность будет максимальной, если раствор привозят в поле с заправочного пункта и заправляют опрыскиватель на поворотной полосе. При такой организации труда затраты времени на заправку опрыскивателя минимальны. Опрыскивание следует проводить в максимально сжатые сроки, так как при опоздании можно не получить желаемых результатов и напрасно затратить силы и средства.

Во избежание ожога растения не рекомендуется опрыскивать в жаркое время (примерно с 12 до 15 ч). Лучше всего это делать в тихую нежаркую погоду после высыхания росы или вечером.

Если вскоре после опрыскивания прошел дождь, опрыскивание нужно повторить.

При опрыскивании или применении опыливателей необходимо соблюдать правила работы с ядохимикатами. Механизаторы и рабочие, занятые приготовлением растворов ядохимикатов, должны иметь спецодежду из парусины или брезента, защитные очки, резиновые рукавицы, респираторы. Лицо и руки перед началом работы необходимо смазать вазелином. Кроме того, нельзя использовать в хозяйственных целях резервуар, ведра и бочки из-под ядохимикатов.

После окончания опрыскивания тару и машину следует тщательно вымыть горячей водой.

Запрещается проводить опрыскивание или опыливание с трактора, не имеющего кабины, а также смазывать и ремонтировать машину на ходу. Нельзя работать, если давление в нагнетательной системе превышает 250 МПа.

Первый полет утром делают за 30 мин до восхода солнца, вечерние полеты заканчивают с заходом солнца.

Ширина захвата самолета АН-2 — 30 м, вертолета Ка-15 — 20 м. Участки для работы авиации должны быть длиной не менее 400— 500 м, с открытыми подходами. Если по участку проходит высоковольтная линия, то его обрабатывать с самолета нельзя.

Механическая обработка посадки картофеля. Основными операциями по механической обработке посадок картофеля являются боронование, рыхление и окучивание.

Механическим способом сорняки уничтожают, главным образом, в тех условиях, когда необходимо часто рыхлить почву вследствие ее уплотнения, разрушать почвенную корку, проводить окучивание, подкормку растений, а также при частом выпадении осадков в период вегетации картофеля, когда применение химических средств борьбы с сорняками малоэффективно. Приемы по уходу за посадками картофеля диктуются погодными условиями, степенью засоренности полей, состоянием растений, типом почвы.

Боронование. Боронуют почву через 4—7 дней после посадки картофеля, когда сорняки еще не окрепли и находятся в стадии «белые нитки». В этом случае уничтожаются свыше 80% сорняков, тогда как при бороновании через 10—12 дней только около 30-40%.

Последующее боронование проводят через 5—7 дней. Число боронований зависит от состояния поля. Так, например, на сильно засоренных торфяно-болотистых почвах боронуют 5—6 раз.

Боронование проводят с одновременным рыхлением междурядий, чтобы снизить их уплотнение, и окучиванием (наращиванием гребней), чтобы избежать выборонования клубней, так как глубина посадки в основных зонах не превышает 6—10 см.

Как правило, 2—3 обработки проводят до появления всходов и 1—2 после появления всходов.

Рыхление и окучивание междурядий. Первое рыхление проводят, когда высота растений достигает 8—10 см. Глубина первого рыхления уплотняющихся и переувлажняющихся почв составляет 12—16 см, а средних песчаных почв — 8—10 см. Песчаные и супесчаные почвы рыхлят на глубину 6-8 см.

Второе рыхление междурядий проводят через 7—10 дней после первого, при этом глубину обработки уменьшают, а величину защитной зоны увеличивают до 15—17 см.

Окучивание посадок начинают при достижении растениями высоты 18—20 см. Ко второму окучиванию приступают через 10—14 дней после первого в период бутонизации растений.

На почвах с недостаточным увлажнением, на супесчаных и песчаных почвах, на среднесуглинистых почвах с оптимальным выпадением осадков в период вегетации механическую обработку посадок сочетают с химической борьбой с сорняками.

Организация работы. До начала работы необходимо определить стыковые междурядья, образуемые при прямом и обратном ходе картофелесажалки. Обозначив стыковые междурядья, которые должны обрабатываться крайними секциями культиватора, легко определить междурядья, по которым должны двигаться колеса трактора, т.е. те междурядья, по которым шли колеса трактора при посадке картофеля.

При обратном ходе и последующих заездах трактора нужно следить за тем, чтобы стыковые междурядья обрабатывались за два прохода, если при первом проходе в стыковом междурядье шла левая крайняя секция, то при обратном ходе после поворота в конце гона на 180° и смещения на ширину захвата та же левая крайняя секция должна будет вторично обрабатывать уже обратное ею стыковое междурядье. При несоблюдении этого правила кусты картофеля могут быть повреждены.

Основные способы движения агрегата при бороновании и междурядной обработке — «челноком» с петлевым поворотом («грушевидным» или с применением заднего хода при недостаточной ширине поворотной полосы) и загонами.

Агрегат может двигаться «челноком», если ширина поворотной полосы равна или больше радиуса его поворота. При меньшей ширине поворотной полосы применяют загонный способ движения. Для этого перед началом работы поле разбивают на загоны с числом рядков, кратным захвату пропашного культиватора. Границы загонов обязательно должны проходить по стыковым междурядьям.

При бороновании полей и междурядной обработки организуют групповое использование машин. На одном поле работают одновременно два агрегата, каждый на своем, соседнем загоне. При загонном способе движения один агрегат обрабатывает, например, первый и третий загоны, а другой — второй и четвертый. Во время подкормки (если в этом есть необходимость) оба агрегата заправляются удобрениями с одного прицепа. Их засыпают в банки туко- высевающих аппаратов непосредственно из кузова прицепа.

При движении «челноком» прицеп устанавливают на границе смежных загонов, а при загонном движении — на границе второго и третьего загонов. По мере обработки поля прицеп перемещают в направлении движения агрегатов. Одного полностью загруженного прицепа хватает примерно на дневную выработку двух агрегатов.

Для лучшего копирования секциями рельефа поля цепи должны быть такой длины, чтобы во время работы несколько провисали. С этой же целью навески трактора закрепляют в плавающем положении, т.е. болты продольных тяг устанавливают в прорези нижней головки раскосов.

В конце гона, когда рабочие органы пропашного культиватора выходят за пределы поля, их выглубляют. При последующих заездах культиватор опускают на ходу, не останавливая трактор после разворота. Это особенно важно при подкормке, так как в случае опускания культиватора на месте подкормочные ножи могут забиваться почвой.

На первых двух-трех проходах окончательно регулируют рабочие органы и проверяют работу туковысевающих аппаратов.

Уборка картофеля

Особенности уборки. Уборка картофеля — наиболее трудоемкая и сложная операция. Сложность ее состоит в том, что под картофелем заняты значительные площади, которые располагаются в различных почвенно-климатических зонах, а сама уборка приходится на неблагоприятное по погодным условиям время года (сентябрь, октябрь).

Уборка картофеля требует большого напряжения физических сил, так как с каждого гектара его надо собрать, погрузить, перевезти, отсортировать, затарить и развести к местам реализации или хранения 10-40, а в некоторых случаях и до 70 т.

Для того чтобы извлечь клубни из почвы, необходимо переворошить около одной тысячи тонн почвы на одном гектаре. Если к перечисленному добавить еще и то, что клубень — живой организм, требующий очень осторожного обращения, а почва является средой, свойства которой меняются в очень больших пределах, то трудность уборки картофеля во всех отношениях становится очевидной.

Комплекс машин, участвующих в уборке, должен быть увязан по производительности, чтобы обеспечить непрерывность механизированного потока от поля до закрома хранилищ.

Особенностями уборки картофеля в различных почвенно-климатических зонах страны являются: зависимость сыпучести различных почв от их влажности; состояние ботвы картофеля; размеры, конфигурация и рельеф полей; наличие в почве камней; колебание температуры воздуха и влажности почвы; число дней без осадков в период уборки.

Эти особенности больше всего влияют на комбайновую уборку и тип картофелесортировального пункта.

Агротехнические требования к машинной уборке картофеля

Технология уборки включает:

определение сроков уборки;

подготовку полей;

выбор средств механизации выкопки картофеля, его транспортировки, доработки и закладки на хранение.

Оптимальные сроки уборки определяются периодом от полной биологической ( естественное отмирание ботвы и завершение передвижения питательных веществ в растении) до начала заморозков (среднесуточная температура воздуха переходит через +5° С).

Однако такими признаками для определения уборки картофеля пользуются при малых площадях под картофелем, главным образом, на приусадебных участках.

В хозяйствах с большими площадями под картофелем сроки уборки определяются в зависимости от сложившихся погодных условий, наличие средств механизации и трудовых ресурсов.

Начало уборки не связывают с полной зрелостью клубней, а ботву уничтожают раньше, с целью укрепления кожуры еще в почве.

Агротехнические требования, предъявляемые к машинной уборке, заключаются в следующем:

1. Ботву убирают за 5—7 дней до выкопки картофеля для продовольственных целей и за 7—14 дней на семенных участках.

2. Ботву, зараженную фитофторозом, убирают в начале заболевания.

3. При уборке ботвы колеса агрегата не должны разрушать клубневые гнезда и повреждать клубни.

4. Высота среза ботвы не должна превышать 20 см, скошено не менее 70 % стеблей.

5. Отклонение от заданной глубины подкапывания в сторону уменьшения допустимого — не более 2 см. Подкапывающие рабочие органы должны обеспечивать копирование в поперечном движению направлении.

6. Картофелекопатель должен выкапывать не менее 97 % от урожая клубней картофеля. Клубни массой до 15 г в потери не входят. Ширина полосы разбрасывания не более 1 м.

Повреждения клубней картофеля рабочими органами копателя не должны превышать: на легких и средних почвах — 3 %, на почвах переувлажненных и засоренных камнями 10—12 %.

К повреждениям клубней относятся:

обдир кожуры от 1/4 поверхности клубня и более;

повреждение мякоти глубиной более 5 мм;

трещины длиной более 20 мм;

разрезы и надрезы;

потемнение мякоти глубиной более 5 мм.

7. Общие потери при комбайновой уборке не должны превышать 5 %. Чистота картофеля в таре должна быть не менее 80 %. При прямом комбайнировании с подачей клубней в рядом идущий транспорт повреждения не должны превышать 10 %, а при подборе валков 5 %.

При уборке картофеля орудием к мотоблоку: должно обеспечиваться предуборочное удаление ботвы с высотой среза 4—6 см. При выкопке картофеля должно быть извлечено на поверхность почвы: для легких супесчаных почв — 60—70 %, а для средних и тяжелых суглинистых почв — 45—50 %.

Организация уборочных работ и подготовка картофельных уборочных агрегатов

Организация уборки картофеля включает: выбор способа уборки, выбор комплекса машин и механизмов для реализации этого способа, подготовка поля, комлпектование агрегатов и подготовки их к работе.

Удаление ботвы. Наибольшее распространение в мировой практике получили четыре способа: химический, огневой, механический и комбинированный (химический + механический).

Для химического удаления применяют: 10 % — раствор хлората магния (25—30 кг/га) из расчета 500—600 л рабочей жидкости на гектар, 40—50 кг — хлорит-хлорид кальция в тех же пропорциях, 20%-ный реглон — 4—5 л /га на 75—100 л воды при наземном опрыскивании и на 400—500 л — при авиационном.

Огневое уничтожение ботвы эффективно, т.к. полностью уничтожаются ботва, сорняки с семенами и вредная микрофлора, удобряя почву зольными элементами, идеально подготавливаются гряды под механизированную уборку.

В нашей стране этот способ пока не получил распространения.

Для механического удаления ботвы используют роторные косилки-измельчители иботвоудалители навесные или прицепные, главным образом, цепные с вертикальным расположением вала или с горизонтальным.

Для лучшего копирования гряд с целью более полного удаления ботвы на дробителях с горизонтальным валом применяют цепи разной длины. Косилки-измельчители предпочтительнее с бункерами-накопителями типа КИР-1,5Б и менее предпочтительнее ротационные измельчители типа БД-4 и БД-6, КС-5000, особенно во избежание инфекционного заражения.

При комбинированном способе удаления сначала проводят химическое уничтожение, а затем для облегчения механизированной уборки — механическое.

В зависимости от выбранного способа удаления ботвы и имеющейся в наличии техники проводят комплектование агрегатов. Машины для химической обработки ОВТ-1, ОВС, ОН-400-1, ПОУ, ОНТ-1, а также дробители и ботвоуборочные машины агрегатируют с тракторами «Беларусь» или другими класса 1,4 (14 кн).

Подобранные машины агрегатируют с трактором и готовят их к работе: проверяют комплектность, расставляют ходовые и опорные колеса на требуемую ширину междурядий, проверяют исправность всех составных узлов деталей, подтягивают крепежи, проводят смазку и регулировки на ровной площадке в соответствии с инструкцией по эксплуатации. После чего прокручивают на малых оборотах (для машины с приводом от ВОМ) и проверяют взаимодействующие детали.

При химическом удалении ботвы трактористу необходимо предусмотреть защитные средства (респиратор, марлевую повязку или другое защитное средство).

Подготовка поля перед удалением ботвы заключается, главным образом, в подготовке поворотных полос и при групповой работе нескольких агрегатов разбивке поля на загоны.

При отсутствии на краях поля места для разворота агрегата поперек рядков проводят 8—10 проходов двухрядного картофелекопателя (12—14 м) с последующим ручным подбором клубней.

Выкопка картофеля. Технология выкапывания и подготовки его к закладке на хранение или для реализации зависит от технологии его возделывания, назначения картофеля (семенной, продовольственный, на технические цели), сложившихся погодных условий в период уборки, типа почвы (супесчаная, суглинистая, глинистая, торфяники, засоренные камнями), размеров площадей под картофелем.

Существующие средства механизации выкопки картофеля можно разделить на следующие группы: распашники, картофелекопатели, копатели-погрузчики и картофелеуборочные комбайны. Распашники раскрывают гряду и разваливают ее на две стороны. Затем вручную клубни выбирают из почвы, отрывают их от столонов и освобождают от почвы. Вместо распашника иногда используют плужный корпус.

Распашники и плужные корпуса используют, главным образом, при уборке картофеля на приусадебных участках в агрегате с мотоблоками или минитракторами а также при уборке на больших массивах в агрегате с трактором класса 0,9; 1,4 при уборке картофеля на переувлажненных почвах, где более сложная техника (копатели, комбайны) не работоспособна.

Картофелекопатели подкапывают картофель, отделяют клубни частично от ботвы (оставшиеся ее части после удаления перед уборкой) и от основной массы почвы и сбрасывает их на поверхность убранного поля для последующего сбора вручную.Картофелекопатели делятся на три типа: картофелешвырялки, грохотные копатели и элеваторные. При выкапывании швырялками клубневые гнезда подкапывают лемехами, затем металлические зубья, закрепленные вертикально на барабане при вращении барабана проходят сквозь грядку и выбрасывают клубни на поверхность поля.

Для ограничения зоны разброса применяют экраны с регулируемым углом наклона.

Грохотные картофелекопалки сплошным лемехом подкапывают клубневые гнезда и передают клубненосный ворох на качающее решето грохота (одно- или двухкратный), где происходит отделение клубней от почвы и ботвы, затем через наклонную прутковую решетку клубни укладываются на убранное поле вслед за копателем или через поперечные транспортирующие рабочие органы на сторону. Наиболее эффективно он работает на сыпучих почвах.

Элеваторные картофелекопатели одно- или многосекционным лемихом подкапывают грядки и подают массу на сепарирующие прутковые транспортеры (элеваторы), на которых через просветы между прутьями основная часть почвы просеивается, а клубни, оторванные частично от ботвы, укладываются полосой до 1 м, на почву вслед за копателем.

Копатели производят одно- и двухрядные, навесные и полунавесные, одноэлеваторные, двухэлеваторные и трехэлеваторные.

Копатели- погрузчики подкапывают картофельные грядки, отделяют на прутковых транспортерах (элеваторах) почву, на ботвоотделителях ботву и подают клубни в рядом идущий транспорт. Имеются полунавесные, прицепные и самоходные машины, однорядные, двухрядные, трехрядные и четырехрядные.

Применяют, главным образом, на сыпучих, легко сепарируемых почвах.

Комбайны за один проход производят выкапывание клубней и отделение клубней от примесей. Сначала лемех подкапывает и рыхлит грядку, подавая массу на сепарирующие рабочие органы (прутковые элеваторы, решетные грохоты, барабаны или другие), где почва отделяется от клубней. Затем производится выделение ботвы с отрывом от нее оставшихся клубней. Далее картофельный ворох отделяется от почвенных комков, камней, растительных остатков и других примесей на пальчиковых выносных горках, автоматическими устройствами и вручную на переборочных транспортерах.

Очищенные от примесей клубни в зависимости от конструкции комбайна подаются в бункеры, в мешки, в контейнеры или на выгрузные транспортеры и с них в транспортное средство.

В зависимости от степени загрязненности клубней почвой и другими примесями, а также его назначения, картофель отвозится к стационарным картофелесортировальным пунктам для доочистки и разделения на фракции или непосредственно в картофелехранилища.

Картофелеуборочные комбайны могут быть: однорядные, двухрядные, трехрядные или четырехрядные; прицепные, полуприцепные и самоходные. В зависимости от применяемой технологии возделывания, размеров полей и других возможностей картофелевода выбирают рядность комбайна и его тип. А в зависимости от используемого комбайна выбирается транспортное средство. Для перевозки картофеля предпочтительнее самосвальное транспортное средство, сочетающееся с погрузочной высотой комбайна. Комбайны с ручным отбором примесей на переборочном столе применяют в условиях, где на переборочный стол насыпается ворох с содержанием посторонних примесей не более 20 %.

Валкоукладчики предназначены для выкопки клубней картофеля, отделения их от почвы и растительных примесей и укладки клубней в валок из двух, четырех или шести рядков на убранное поле (раздельный способ) или в междурядья соседних неубранных рядков из двух или четырех рядков (комбинированный способ).

Организация уборки включает: выбор способа уборки, комплектование агрегатов, подготовка машин и полей, регулировка машин.

Применение того или иного способа уборки зависит от конкретных условий. Так, если комбайн не справляется с сепарацией почвы из-за повышенной влажности или работа комбайна возможна лишь на первой передаче трактора — около 1,6 км/ч, то картофель следует убирать раздельным способом. Если же получают клубни удовлетворительной чистоты и дальнейшее увеличение скорости приводит к перегрузке рабочих органов, то целесообразно проводить уборку прямым комбайнированием. При работе в легких условиях, когда рабочие органы комбайна не догружены, лучше применять комбинированный способ уборки.

Раздельный способ уборки заключается в том, что клубни при помощи картофелекопателя-валкоукладчика укладывают в валок на подготовленное копателем ложе.

В зависимости от условий уборки и урожая картофеля в валок укладывают клубни из двух, четырех или шести смежных рядков. Ботву при этом сбрасывают отдельно от клубней на убранное поле, а при отсутствии у копателя ботвоудаляющего устройства ее скашивают перед уборкой. Через некоторое время (2—4 ч в зависимости от условий) валок подбирают комбайном в варианте подборщика.

Комбинированный способ уборки заключается в том, что клубни с двух или четырех рядков укладывают при помощи картофелекопателя-валкоукладчика в междурядья двух соседних неубранных грядок. Как и при раздельном способе, ботву укладывают отдельно на убранное поле. Образованный таким образом комбинированный валок (2+2 или 2+4) убирают за один проход комбайном в варианте подборщика, который одновременно с вы- копкой неубранных грядок подбирает клубни, уложенные копателем в междурядья этих грядок.

Качество уборочных работ картофеля зависит от сроков уборки.

Способ уборки. В тяжелых погодных условиях, на тяжелых глинистых почвах, на мелкоструктурных участках уборку ведут копателями. На приусадебных участках применяют мотоблок с распашниками.

Комплектование агрегатов. Комплектуют агрегаты исходя из принятой технологии возделывания, выбранного способа уборки и наличия техники. Мотоблоки, как правило, комплектуют с распашниками или плужными корпусами. Копатели, машины для укладки валков, прицепные и полуприцепные комбайны с тракторами МТЗ-82 и в тяжелых почвенных условиях с гусеничными тракторами.

Для организации двухфазного способа уборки количество укладчиков берется в расчете обеспечения бесперебойной работы целого числа комбайнов с подборщиками.

Количество транспортных средств должно обеспечивать бесперебойную работу уборочных агрегатов.

Количество стационарных картофелесортировальных пунктов должно быть рассчитано на максимальное поступление картофеля. Желательно, чтобы пункт состоял из нескольких линий, чтобы в зависимости от поступающего потока картофеля можно было пустить в работу первую, вторую и третью линии.

В подготовку уборочных агрегатов к работе входит: проверка комплектности агрегатов и техническая исправность; установка на трактор ходоуменьшителя (при необходимости); расстановка ходовых колес на требуемую ширину междурядий; установка болтов вертикальных тяг навески трактора на продолговатые отверстия, для обеспечения копирования рельефа поля в поперечном направлении;

проведение регулировок на площадке (натяжение цепей, ремней, зазоров, давление в ходовых колесах, плоскостности приводных цепей, натяжение полотен и т.п.);

прокручивают на холостых оборотах рабочие органы машины, проверяя их работу без задеваний и заеданий, отсутствие стуков, подъем и опускание рабочих органов (выгрузного транспортера и др.).

В поле проводят все технологические регулировки: глубину подкапывания (она должна быть 0,5—1 см ниже залегания клубней); амплитуду встряхивания рабочих ветвей сепарирующих элеваторов; давление в пневматических баллонах комкодавителей; зазоры между боковыми щитами рабочих органов во избежание потерь клубней; углы наклона горок и стрясных решеток.

Подготовка поля. Планируют (грейдером или бульдозерной лопатой) подъездные пути, устраняют на поле мешающие работе агрегатов предметы (при невозможности устранения их наглядно обозначают), концы полей обрабатывают или при отсутствии разворотных полос их делают, убирая на ширину 10—12 м от краев (копателем, комбайном) во избежание потерь и повреждения клубней при заезде в борозду и при развороте.

Для сокращения холостых ходов поле разбивают на загонки по 24 рядка, а при групповой работе на участки — по числу работающих картофелеуборочных комбайнов и участки также на загонки.

В случае применения технологии «Гримме» (на почвах, засоренных камнями и комковатых) намечают место: для выгрузки крупногабаритных предметов (камней, посторонних предметов) из бункеров накопителей машин; для установки контейнеров, ящиков, мешков и т.п. при сборе клубней в тару.

При заезде агрегатов в поле следить за тем, чтобы у многорядных машин стыковое междурядье не попало в зону одного прохода агрегата, во избежание подрезания клубней и потерь.

Картофелекопателем (2-рядным) выкапывают картофель через два рядка. После уборки картофеля швырялками и картофелекопателями другого типа при возможности требуется повторная перекопка поля.

Технология работ по закладке картофеля на хранение

Способы хранения картофеля

Выбор технологии послеуборочной доработки.

Послеуборочная доработка картофеля является завершающим звеном уборочного комплекса. Выполнение ее во многом зависит от технологии, способа уборки, назначения картофеля, типа почв и природно-климатических условий зоны.

В большинстве хозяйств современная технология послеуборочной доработки картофеля включает транспортировку вороха с поля к сортировальному пункту, отделение примесей, разделение клубней на фракции, отбор вручную дефектных клубней и крупных примесей, загрузку откалиброванных фракций в транспортные средства и транспортировку крупных клубней в торговую сеть или на базы, средних (семенных) — в хранилище или бурты, мелких (фуражных) - на корм, т.е. уборка и послеуборочная доработка выполняются одновременно и представляет единый и неразрывный во времени поток.

Такая технология не отвечает требованиям семеноводства, предусматривающего выращивание семенного картофеля в специализированных подразделениях с посадкой клубней высоких репродукций с последующим использованием всех фракций для товарных посевов. Поэтому технологии послеуборочной доработки семенного и продовольственного картофеля должны быть четко разграничены. Семенной картофель в основном закладывается на хранение без сортирования по схеме «комбайн — транспортное средство — хранилище (бурт)», а продовольственный по схеме «комбайн — транспортное средство — сортировальный пункт для отделения примесей, мелких и дефектных клубней, калибровка на две фракции (стандартную и нестандартную) — транспортировка на плодоовощную базу».

При повышенной влажности почвы, когда комбайн убирает картофель со значительными примесями, в технологический процесс включают операции накопления и подсушивания клубней во временных буртах, крытых площадках и других помещениях для подсушивания вороха. При этом кожура на клубнях упрочняется, что снижает механические повреждения при последующей доработке.

Кроме того, промежуточное кратковременное выдерживание позволяет в процессе послеуборочной доработки полнее отобрать пораженные клубни и тем самым снизить отходы при хранении. Такая дополнительная операция (прерывистая технология) позволяет повысить качество продукции, снизить отходы, сократить потребности в транспортных средствах и создать условия для более производительного использования уборочной техники за счет сокращения простоев в ожидании транспорта.

Применение прерывистой технологии целесообразно еще и потому, что она дает возможность пустить в работу большее число уборочных агрегатов и тем самым максимально использовать хорошие погодные условия для уборки картофеля.

Для обеспечения различных вариантов технологии машины должны быть в основном передвижными (мобильными) с возможностью компоновки в различной последовательности.

В набор машин и оборудования должны входить: приемный бункер; ворохоочиститель для отделения почвенных примесей повышенной влажности, комков, камней и мелких примесей, переборочный стол, сортировка; бункеры-накопители, обеспечивающие механическую выгрузку картофеля в транспортные средства, контейнеры или мешки; машины или орудия для забора картофеля из временных буртов.

Для реализации технологии по послеуборочной доработки картофеля используют картофелесортировальные передвижные пункты КСП-15Б, КСП-15В, передвижной приемный бункер ПБ-15А и систему транспортеров ТХБ-20, стационарные картофелесортировальные пункты КСП-25 (г. Рязань) и К-750 Германия.

Организация работы. Сортировальный пункт КСП-15Б. Пункт устанавливают около буртовой площадки или около хранилища.

Картофель к месту сортирования подвозят с поля в самосвальных транспортных средствах и выгружают в приемный бункер КСП.

Отсортированный картофель выдают в транспортное средство или транспортер для подачи в хранилище, в тару (мешки, контейнеры), бункер-накопитель или непосредственно в транспортное средство для отправки к местам потребления. Мелочь и примеси — непосредственно в транспортное средство или в бункеры-накопители.

В соответствии с назначением отсортированный картофель поступает на реализацию или на хранение.

Количество обслуживающего персонала зависит от состояния исходного материала и может колебаться от 8 до 12 работников, в их число входит один машинист.

Стационарный картофелесортировальный пункт. Подвозимый с поля картофель разгружают в приемные бункера или на площадку предварительного хранения.

Товарные клубни поступают на переборочные столы, где от них отбирают дефектные клубни и крупные примеси, а затем в бункеры-накопители. Из бункеров-накопителей клубни перегружают в транспортные средства.

Площадку предварительного хранения используют в качестве компенсатора и в том случае, когда с поля поступает большой поток картофеля и сортировальная часть не справляется с его обработкой.

Способы хранения. В настоящее время картофель хранят во временных и постоянных хранилищах.

К временным хранилищам относят сооружения, которые строят лишь на один сезон хранения картофеля, к ним относятся бурты, траншеи, ямы и т.д.

К постоянным хранилищам относят специально приспособленные для хранения картофеля сооружения с длительным сроком службы, они включают: специальные картофелехранилища, подвалы, погреба, подполье, ледяные хранилища и т.д.

При выборе способа хранения картофеля учитывают его назначение, климатические условия зоны, время его использования и назначения.

Хранению во временных хранилищах присущ ряд серьезных недостатков. Эти недостатки заключаются прежде всего в высоких затратах труда, повышенных потерях, а также в зависимости результатов хранения от погодных условий.

Так, при хранении картофеля в буртах даже при соблюдении правил хранения бывают повышенные потери, причем нередки случаи гибели целых партий картофеля. Причиной этому являются сложность наблюдения за хранением в буртах и невозможность соблюдения правильного режима хранения.

При хранении картофеля в подвалах до некоторой степени устраняются недостатки, свойственные хранению в простейших буртах.

Из-за недостаточной вентиляции и повышенной температуры при хранении в подвалах потери часто бывают даже выше, чем в буртах.

Специальные современные картофелехранилища представляют уже сложный инженерно-технический комплекс, включающий здание, санитарно-техническое оборудование, систему вентиляции, отопление и автоматизацию процессов. Их можно разделить по способу размещения в них картофеля на тарный способ (контейнеры, ящики), стеллажный (полки, стеллажи) и навальный большими массами (бункерный, закромный, навальный).

Закромный способ является наиболее распространенным для хранения семенного картофеля. Вместимость закромов 10—60 т. К достоинствам закромного способа относят возможность хранения отдельных партий картофеля или различных сортов в одном хранилище, независимый порядок выгрузки закромов. Хороший доступ к любому закрому позволяет быстро организовать ликвидацию возможного очага загнивания и пр.

К недостаткам закромного хранения относят нерациональное использование внутреннего объема помещения.

Навальный способ применяют главным образом для хранения продовольственного картофеля. В отличие от закромного хранения картофеля при навале его располагают на всей площади хранилища сплошным слоем без закромов высотой 5 м и более.

В настоящее время навальный способ хранения широко используется в нашей стране.

Навальный способ позволяет в 2—3 раза увеличить использование полезного объема хранилища, создать благоприятные условия для применения механизации погрузочно-разгрузочных работ и т.д.

Контейнерный способ хранения нашел наиболее широкое применение в хранении продовольственного картофеля на крупных плодоовощных базах. Контейнерный способ позволяет значительно сократить количество перевалок и механизировать погрузочно-разгрузочные работы.

К недостаткам этого способа относят увеличение капитальных затрат на изготовление контейнеров и отсутствие отработанной технологии загрузки контейнеров картофелем в хозяйствах, производящих картофель.

Механизация и автоматизация процессов хранения картофеля является заключительным и зачастую решающим этапом в технологии механизированного производства картофеля.

Технология хранения картофеля включает в себя механизированную загрузку клубней в хранилище, автоматическое поддержание режимов хранения, исключение ручной переработки в процессе хранения, механизированную выгрузку картофеля для реализации и подготовку семян к посадке весной.

Сопутствующими элементами механизированной технологии производства картофеля и закладки его на хранение являются неизбежные для современного комплекта машин механические повреждения клубней, возможность смешивания сортов, попадание частично загнивших клубней, а в сложных условиях уборки — наличие примеси почвы. Чтобы повысить качество хранения картофеля, нужно уменьшить воздействие перечисленных факторов.

При закладке картофеля в хранилище необходимо предохранить его от механических повреждений. Не следует хранить вместе клубни, выращенные на различных по механическому составу почвах. Особенно недопустимо смешивать картофель, выращенный на торфяно-болотистых и минеральных почвах. Нельзя закладывать на длительное хранение подмороженные клубни, которые в процессе хранения загнивают, что приводит к загниванию рядом лежащих здоровых клубней. Особая опасность возникает при хранении подмороженного картофеля в буртах. Каждый сорт картофеля хранят отдельно, а в пределах сорта — по категориям и классам.

К хранению каждого сорта следует подходить индивидуально, особенно к ранним сортам.

Для успешного хранения картофеля необходимо прежде всего создавать и соблюдать определенные условия хранения с учетом особенности сорта, качества клубней и их хозяйственного назначения.

Важное значение при хранении картофеля имеют температура и влажность окружающей среды (воздуха), а также освещенность. Для затормаживания жизненных процессов в клубнях температура в массе картофеля должна быть близкой к 0° С, но всегда выше нуля. Относительная влажность воздуха при этом должна быть высокая — 90— 95%, при этом клубни должны быть внешне сухими.

Навальный способ хранения. Хранение картофеля навалом в помещениях без опорных столбов и закромов открывает большие возможности механизации работ по загрузке и выгрузке его и снижения до минимума затрат ручного труда.

Лучшим способом является хранение картофеля при активной принудительной вентиляции с автоматическим регулированием режимов хранения. Активная вентиляция позволяет просушить клубни, ускорить процессы залечивания механических повреждений, примерно на месяц сократить продолжительность охлаждения картофеля до оптимальной температуры хранения, хранить его весь период без прорастания клубней, на месяц дольше хранить картофель при оптимальной температуре в весенний период.

Технология хранения картофеля с активной вентиляцией и автоматическим регулированием режимов хранения предусматривает четыре режима: лечебный, охлаждение, хранение и прогрев перед выгрузкой (инфростация).

Лечебный период продолжается 2,5—3 недели при температуре в слое картофеля 14—16° С и относительной влажности воздуха 92-95 %.

В этот период дневные температуры и относительная влажность позволяют непосредственно вести продув наружным воздухом. Для этого клапан наружной шахты открывают полностью, а рециркуляционную шахту перекрывают Вентилятор непосредственно с улицы засасывает воздух и нагнетает его в главный воздуховод, откуда он через регулировочные клапаны направляется в распределители и из них через вентиляционные короба — по всему полу вентилируемой зоны. При прохождении воздуха через массу картофеля происходит теплообмен между воздухом и клубнями. После выхода из слоя картофеля воздух выбрасывается на улицу через выносные люки, дверные проемы.

При температуре наружного воздуха несколько ниже +14—16° С приоткрывается клапан рециркуляционной шахты и наружный воздух смешивается с внутренним. Регулируя клапанами количество засасываемого наружного и внутреннего воздуха, добиваются требуемой температуры. В лечебный период картофель просушивается, поврежденные клубни зарубцовываются.

Охлаждение. Режим охлаждения продолжается 3—5 недель с постоянным понижением температуры от 14—16° С до температуры хранения 2—4° С и относительной влажности 85—90 %.

Картофель охлаждается за счет забора в приточную вентиляционную систему наружного холодного воздуха в ночные и утренние часы, прохождение его через массу картофеля и выбрасывания нагретого воздуха через люки и открытые дверные проемы хранилища.

Для охлаждения воздуха в зонах с высокими осенними температурами в систему вентиляции подключают холодильные установки. При работе холодильных установок вентиляция почти полностью работает на рециркуляцию. Охлаждение ведут по 0,5—1° С в сутки.

Хранение. Режим хранения с температурой 2—4° С и относительной влажностью 85—90 % поддерживается в течение всего времени до выгрузки картофеля из хранилища. В этот период вентиляционная система работает следующим образом. При повышении температуры в хранилище выше оптимальной в приточную вентиляцию наружной шахты подается необходимое количество наружного воздуха, нагретого за счет перемешивания с теплым, поступающим по рециркуляционной шахте из хранилища. В случае понижения температуры в зимнее время воздух пропускается полностью или часть его через электрокалорифер.

Прогрев клубней (инфростацию) проводят перед выгрузкой картофеля с целью снижения механических повреждений рабочими органами машин. Прогрев ведут постепенно, но не более 1 град. С в сутки, до 8—10° С.

Автоматическое регулирование температурно-влажностных режимов картофелехранилищ. Одно из существенных преимуществ системы активного вентилирования слоя картофеля — возможность автоматически поддерживать необходимые режимы его хранения.

В настоящее время для установки в хранилище промышленность выпускает систему автоматики «Среда 1—8», которая позволяет автоматически регулировать: температуру воздуха, направляемого в массу хранимого продукта, в пределах -20 +20° С при пропорциональном режиме регулирования;

Температуру массы хранимого продукта и воздуха верхней зоны хранилища в пределах —20 +20° С при двухпозиционном регулировании. Кроме того, «Среда 1—8» обеспечивает: аварийную защиту продукта от подмораживания; сравнение температур наружного воздуха и массы хранимого продукта; измерение температуры в 30 точках хранилища с визуальным отсчетом; периодическое включение приточных вентиляторов и обогревателей смесительных клапанов по программе; подачу сигналов на включение холодильного оборудования.

Хранение картофеля в буртах. Во многих хозяйствах бурты делают вместимостью не более 15—20 т, часто размещая их в поле, вдалеке от источников электроэнергии и каждый год на новом месте. При таком размещении бывает трудно обеспечить комплексную механизацию и высокую производительность подготовки семенного материала.

Бурты должны размещаться на постоянном месте с подготовкой котлованов и окружающей территории. При этом должны быть обеспечены активная вентиляция буртов, стационарное размещение машин и оборудования под навесом с накопительной площадкой для подготовленных клубней, механизированной выгрузкой клубней из буртов и проезд транспортных средств между ними.