Министерство образования Красноярского края

КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №1 имени М. Горького»

Методические рекомендации

«Организация проектно-исследовательской работы учащихся начальной школы»

Красноярск, 2023 г

Аннотация

Методические рекомендации посвящены методике организации проектно-исследовательской деятельности в начальной школе. В пособии описаны доступные методические приемы, позволяющие успешно разрабатывать собственные методические продукты, используя наиболее эффективные формы организации и методы исследовательского обучения младших школьников. В работе подробно отражена специфика организации исследовательской деятельности и представлены авторские методические материалы.

Данные методические рекомендации предназначены для учителей начальных классов, педагогов дополнительного образования, а также студентов специальности «Преподавание в начальных классах».

Методические рекомендации составлены в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

Составитель: студентка 3 курса КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького» отделения «Преподавание в начальных классах» Горбунова Полина Владиславовна.

Методические рекомендации по организация проектно-исследовательской работы учащихся начальной школы / П.В. Горбунова – Красноярск: КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького», 2023. – 49 с.

Оглавление

Пояснительная записка 4

РАЗДЕЛ 1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ В СОВРЕМЕННОМ НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 5

1.1 Исследовательская работа учащихся в современном начальном образовании: назначение, специфика, структура. 5

1.2. Типичные ошибки при выборе и формулировании темы исследования 9

1.3. Типичные ошибки при определении цели, задач и гипотезы исследования 10

1.4. Типичные ошибки при выборе методов исследования 12

1.5. Паспорт исследования «Можно ли увидеть звук?» 16

1.6. Паспорт исследования «Какую воду мы пьем?» 26

РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ В СОВРЕМЕННОМ НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ. 32

2.1. Проектная деятельность учащихся в современном начальном образовании: назначение, специфика, структура. 32

2.2. Требования к учебному проекту в начальной школе 33

2.3. Виды учебных проектов в начальной школе 35

2.4. Проектная задача «Новогодние каникулы» 36

2.5. Проектная задача «Праздничный кекс» 40

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 43

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 44

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 45

Раздаточный материал к исследованию «можно ли услышать звук?» 45

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 46

Пояснительная записка

В содержании Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования особое внимание уделяется формированию у обучающихся метапредметных учебных действий, а именно, базовых исследовательских умений.

Очевидно, современное общество заинтересовано в развитии проектно-исследовательской деятельности, которая сейчас является одним из ведущих компонентов образовательного процесса. Такое положение дел бросает вызов профессиональным качествам педагога, требуя от него подготовленности, теоретической и методической оснащенности в области детских исследований.

Наряду с основными вопросами образования у обучающихся важно сформировать и такие качества как: потребность в открытии и освоении нового, интерес научного познания и способность применить опыт полученных знаний, умений, навыков при решении практических, жизненных задач в модельных условиях. Все это входит в круг задач современного педагога.

Данная разработка оказывает методическую помощь педагогам-практикам, формируя представления о назначении, специфике, структуре различных форм исследований.

Применение проектных исследовательских работ позволит учителю наиболее эффективно и последовательно осуществить разворот от традиционного подхода в обучении продуктивному образованию, направленному на развитие таких универсальных способностей и компетенций обучающихся, как способность к самообразованию, развитие навыков ориентации в информационных потоках, развитие умений ставить и решать важные жизненные проблемы. Всё это в дальнейшем поможет обучающимся легко войти во «взрослую» жизнь.

РАЗДЕЛ 1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ В СОВРЕМЕННОМ НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 1.1 Исследовательская работа учащихся в современном начальном образовании: назначение, специфика, структура.

«Отчаянные времена требуют отчаянных мер» (с) Римский полководец XVII в.

В условиях современной картины мира можно видеть, как необходимо человечеству умение мыслить нестандартно, творчески и, главное, критически, не бояться открывать для себя новые горизонты и ломать стереотипные шаблоны. Такие умения позволяют человечеству двигать «колесо прогресса». Однако важно помнить, что «зерна» будущих открытий закладываются еще в глубоком детстве. Задача современной школы – обеспечить возможность исследовать, экспериментировать, совершать квази-открытия, закладывая фундамент для будущих.

Сегодня в содержании Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования особое внимание уделяется формированию у обучающихся метапредметных учебных действий, где среди прочих ведущую роль играют познавательная деятельность и соответственно познавательные учебные действия, в которые включены действия обучающегося по освоению базовых исследовательских умений [1]:

- умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;

- умения работать с разными источниками информации, находить информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках;

- умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию [4, с. 50].

Кроме того, благодаря своей специфике исследовательская работа как метод позволяет формировать познавательные, регулятивные и коммуникативные универсальные учебные действия у обучающихся младшего школьного возраста, реализуя таким образом основные требования ФГОС НОО.

Исследовательская практика ребенка – это не просто один из методов обучения, это путь формирования особого стиля учебной деятельности, позволяющий трансформировать обучение в самообучение.

Исследовательской считается работа, направленная на получение новых знаний в той или иной области науки, техники, искусства объясняющая и предсказывающая факты и явления, дающая ответы на наиболее актуальные в данный момент вопросы, обнаруживающие противоречия, имеющие место в практике [2]. Энциклопедический словарь, объясняя содержание слова «исследование» говорит, что это процесс выработки новых знаний, один из видов познавательной деятельности, когда извлекается нечто «из следа», т.е. восстанавливается некоторый порядок вещей по косвенным признакам. Слово «исследовать» трактуется как «осмотреть для выяснения, изучения чего-нибудь» [3]. По С. Л. Рубинштейну, учение есть «совместное исследование, проводимое учителем и учеником» [5].

Исследовательская деятельность младших школьников – это творческая познавательная деятельность, направленная на постижение мира, «открытие» детьми новых для них знаний. Она обеспечивает условия для продуктивного развития их ценностного, интеллектуального, культурного, творческого потенциала, является средством активизации обучающимися, формирования у них интереса к изучаемому материалу, позволяет существенно расширить рамки изучаемого [6]. Умения и навыки исследования, самостоятельного постижения истины легко прививаются и переносятся в дальнейшем на все виды деятельности.

Основными задачами исследовательской деятельности в начальной школе являются:

• знакомство с проведением учебных исследований;

• развитие творческой исследовательской активности;

• стимулирование интереса к фундаментальным и прикладным наукам;

• ознакомление с научной картиной мира;

• вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс.

Учитель выполняет систематически направляющую, стимулирующую и корректирующую роли на протяжении всего проекта. Его задача – способствовать обучающемуся в самоопределении, помогать становиться самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми. Наравне с учителем активную роль в исследовательской деятельности ребенка играют родители. Они являются помощниками, консультантами и проводниками на каждом из этапов.

Исследовательская работа, как и всякое творчество, возможна и эффективна только на добровольной основе. Учебные исследования могут разворачиваться вне уроков и обычной учебной работы как дополнительная, внеклассная, внеурочная работа.

Структура исследовательской работы содержит две части – процедурная и методологическая. Последняя включает следующие этапы:

• Проблема – что изучаем, находим пути решения. Вокруг чего строится все исследование. Проблема должна быть выполнима, решение её должно принести реальную пользу участникам исследования.

• Тема – исходит из проблематики. Должна быть оригинальной, содержать элемент неожиданности, необычности.

• Актуальность – почему эту проблему важно и нужно изучать.

• Цель исследования – какой результат предполагается получить, заключается в изучении определенных явлений.

• Гипотеза – что не очевидно в объекте, не явное, но вероятное предположение об объекте. Вероятное, но еще не доказанное знание.

• Новизна – что нового обнаружено в ходе исследования. Исследование должно открывать что-то неочевидное или новое о явлении или объекте. Результаты исследования – не всем известные факты. Исследование показывает свежий взгляд на привычные явления под иным углом.

• Задачи исследования – что делать – теоретически и экспериментально. Это шаги по достижению цели, они же – пункты плана будущего исследования.

• Литературный обзор – что уже известно по этой проблеме. Краткая характеристика того, что известно об исследуемом явлении, в каком направлении происходят исследования других авторов. Однако вы в своей работе ставите иную задачу исследования проблемы. Мнения авторитетных источников – авторов, исследователей, ученых по данной теме. Как правило, это отдельные цитаты об основных понятиях и явлениях.

• Методика исследования – описание методики проведения исследования, а именно, что и как делал автор для доказательства справедливости выдвинутой гипотезы. В этот этап входит подробное описание хода работы.

• Результаты исследования – собственные данные, представленные в графической форме, чтобы обеспечить наглядность собранных данных. Создать графики, макеты, чертежи и т.д.

• Выводы – краткие ответы на поставленные задачи. Тезисно, по порядку выполнения задач, излагаются результаты исследования. Выводы – это краткие ответы на вопрос – как решены поставленные исследовательские задачи. Важно вернуться к цели исследования и указать, подтвердилась ли выдвинутая гипотеза, была ли достигнута первоначально поставленная цель. Цель может быть достигнута даже в том случае, если первичная гипотеза оказывается несостоятельной.

• Значимость – как влияют результаты на практику. Какие перспективы развития существуют у данного проекта. Какое развитие имеют полученные материалы, выводы в дальнейшем.

Типичные ошибки при выборе и формулировании темы исследования

Работа над любым исследованием начинается с этапа, который заключается в постановке проблемы и темы исследования. На этом этапе закладывается фундамент всей работы. От того, насколько внимательно участники подойдут к этой задаче, зависит успех и эффективность дальнейшего хода исследования. Поэтому так важно знать и помнить о рекомендациях, представленных в данном пособии и правильно подобрать и сформулировать тему. Ниже мы представили основные тезисы – это типичные ошибки, которые наиболее часто совершают начинающие исследователи при работе на этом этапе:

Учитель самостоятельно предлагает или вовсе навязывает свою точку зрения. Инициатива в выборе темы должна исходить от обучающегося. Учитель и родитель могут консультировать, предлагать возможный перечень тем с опорой на интересы, однако решающее слово всегда за учеником.

Сначала определяется тема, а исходя из нее выявляется проблематика. Логика работы над исследованием подразумевает сначала определение проблемы в том или ином вопросе, а затем на ее основании формулирование темы.

Сформулированная тема банальна и не имеет актуальности. Не стоит брать тему, которая раскрыта во всех аспектах. Тема должна быть с элементами неожиданности, необычности и звучать оригинально.

Проблема исследования не соответствует теме. Проблема и тема должны быть взаимосвязаны.

Реализация темы рассчитана на долгий срок. Тема долгосрочна в выполнении.

Способность долго концентрировать собственное внимание на одном объекте, т. е. долговременно, целенаправленно работать в одном направлении, у младших школьника в дефиците. Часто дети не доводят дело до конца. Поэтому тема должна не только интересна, но и достигаться в короткие сроки.

Таким образом, при подборе и формулировании темы исследования необходимо помнить, что это данная форма ограничивается объёмом, возрастом, педагогическими задачами и временем, которого у современных школьников в дефиците. Не нужно забывать, что ответственность за формулировку темы лежит на научном руководителе.

Типичные ошибки при определении цели, задач и гипотезы исследования

Для успешного проекта недостаточно правильно сформулировать его тему и проблему. Важно также ответить себе и другим на вопрос о том, зачем вы это исследование собираетесь проводить и какого результата желаете достичь. Решение данных вопросов как раз и следует отразить в следующем этапе. Поскольку планирование любого исследования – важный и вместе с тем сложный этап для многих даже опытных авторов. Особенно, трудности в правильном определении цели, задач и гипотезы, испытывают младшие школьники. В данном разделе мы собрали самые распространенные и опасные ошибки, которые любят допускать новички-исследователи.

Цель исследования

Обезопасить обучающегося от неинтересной работы просто – позвольте ему ответить на вопрос ЗАЧЕМ самостоятельно. Доверьтесь его интересам и свежему взгляду на мир.

В вопросах же формулирования доверьтесь опыту тех, кто часто допускал ошибки на данном этапе. Представляем самые «популярные» из таких ошибок:

Цель не соответствует теме и проблеме исследования. Грамотно формулируя цель, ответьте себе на вопрос ЗАЧЕМ?

Цель не достижима в предполагаемых условиях. Цель должна быть адекватна обстоятельствам и звучать реалистично.

Цель проста в исполнении и достижима за один шаг. Такая цель обесценивает проблему и лишает все дальнейшее исследование смысла.

Помните, что цель исследования может быть только одна, формулируется фразой с глаголами «установить, выявить, определить, сравнить» и т.п.

Задачи исследования

После того, как мы определили – ЗАЧЕМ, надо решить – КАК ДЕЛАТЬ. Задачи проекта представляют собой содержательную, методическую и организационную конкретизацию цели. Другими словами, задачи служат средством реализации цели, носят инструментальный характер и формулируются в виде конкретных требований, предъявляемых к анализу и решению сформулированной проблемы. Именно поэтому задачи оформляются в виде перечисления (изучить, описать, сформулировать, установить) и, как правило, не превышают более 4-5 пунктов.

Вот типичные ошибки при формулировании задач:

Задачи излишне детализированы. Правильнее ставить общие задачи, раскрывающиеся в конкретных мероприятиях — этапах реализации. Один этап – одна задача. Объединяйте микро-задачи в одну побольше.

Задачи похожи на цель. Если переусердствовать с первой рекомендацией, можно получить не задачу, а цель. Важно различать эти два элемента.

Задача не связаны между собой, не имеют логики и не ведут к достижению заявленной цели. Задача – это этап или пункт плана вашего исследования, т.е. в их перечислении нужно удержать последовательность и логичность. Если тема вашего исследования «Чайный гриб», то задача «изучить виды грибов» не приблизит вас к достижению цели, а значит, нелогична в контексте исследуемого вопроса.

Гипотеза исследования

Вслед за выявлением проблемы и поиском ее решения – планированием, следует фаза решения этой проблемы. Здесь необходимо предложить свой ответ, вариант решения поставленной проблемы, заключенный в виде догадки или гипотезы. Это знание, которое впервые осознаётся исследователем в форме гипотезы и есть результат мыслительного процесса на данном этапе. Часто именно он вызывает у учителей трудности.

Поскольку умение выдвигать гипотезы и строить предположения – одно из базовых умений исследователя, учителю необходимо формировать его у своих обучающихся. А поскольку дети младшего школьного возраста любят фантазировать и строить самые разные любопытные и шокирующие гипотезы – для вас это не составит большого труда.

Требования, предъявляемые к формулированию научной гипотезы, содержат конкретные тезисы и позволяют нам понять, каких ошибок следует избегать. Ошибочная гипотеза:

Не содержит предположения. В таком случае не было и проблемы. Задайте себе главный проблемный, реально волнующий вас вопрос. Попробуйте в формате «мозгового штурма» выдвинуть 5 своих предположений – ответов, способов решения данного вопроса. Используйте фразы: может быть; предположим; допустим; возможно; что, если….

Не нуждается в реальном доказательстве или опровержении. Гипотеза должна содержать элемент провокации, тогда ее захочется проверить.

Имеет логические противоречия. Противоречия возникают из-за недостаточного понимания содержания исследования. Будьте логичны и последовательны во всем и всегда.

Таким образом, мы рассмотрели самые распространенные ошибки, допускаемые авторами при работе над исследованием. Правильно сформулированные цель, задачи и гипотеза определяют исход вашего исследования, обеспечивают значимость и целесообразность вашего проекта.

Типичные ошибки при выборе методов исследования

Неотъемлемой частью любой исследовательской работы является подбор методов. Данный этап является содержательной основой всего исследования. Наблюдение и эксперимент – основные методы, используемые на данном этапе. Цель каждого – проверить установленную гипотезу, подтвердив или опровергнув ее. Как понять, какой из методов подходит именно вашей работе? Следующий раздел поможет вам разобраться в этом вопросе.

Наблюдение – древнейший общенаучный метод познания, он же – наиболее употребимый среди всех. Наблюдение включается во все виды деятельности и позволяет получить первичную информацию об объектах окружающего мира.

В методике наблюдения одним из самых важных вопросов является регистрация (запись) наблюдаемых объектов. Основное требование к фиксации данных в том, чтобы запись велась на месте наблюдения и в момент совершения наблюдаемых событий. Универсального способа записи не существует и зачастую зависит от вида наблюдения. Данные по результатам наблюдения собираются и могут быть представлены в виде таблиц, диаграмм, схем.

Могут быть использованы и другие варианты записи:

• кратковременная запись, проводимая на месте наблюдения;

• дневник;

• карточки, которые служат для регистрации информации;

• протокол наблюдения;

• видео-фото-кино, звукозапись.

Описанный метод с большой вероятностью подойдет для вашего исследования, поскольку он:

- не затратен по времени;

- не требует дополнительных ресурсов/оборудования;

- обеспечивает сбор обширной информации об объекте.

Таким образом, данный метод является универсальным и весьма плодотворным при правильном его использовании, а также удобным в реализации для обучающихся младшего школьного возраста.

Наиболее часто встречающиеся ошибки при проведении наблюдения:

Наблюдение нигде не фиксируется. Любая информация об исследуемом объекте должна быть зафиксирована и представлена в графическом виде (дневника, паспорта, таблицы, схемы, диаграммы, кластер и т.д.)

Наблюдение не спланировано заранее. Наблюдение должно проводиться строго по плану, составленному исходя из задачи исследования. К его проведению нужно готовиться заранее.

Наблюдение не позволяет достичь цели и задач исследования. Важно понимать, для чего вы наблюдаете, какие параметры объекта вы хотите исследовать, замерить и какой результат хотите получить в итоге.

Более продуктивный метод исследования – научный эксперимент. Он обеспечивает научно-обоснованную проверку правильности имеющейся гипотезы. В отличие от наблюдения, эксперимент позволяет искусственно отделить изучаемое явление от других, целенаправленно изменять условия его проведения. Эксперимент (лат. «experimentum») – это проба, опыт, применительно к цели исследования. Это самый интересный и вместе с тем сложный этап, определяющий содержательную базу исследования, основу для построения дальнейших рассуждений, причинно-следственных связей и подведения итогов всей работы.

Среди ошибок, часто допускаемых авторами при подборе и проведении метода «эксперимент», можно выделить следующие:

Данные о проведении эксперимента не фиксируются. Эксперимент требует ведения протокола, в котором с помощью текста, символов, схем заносятся факты экспериментальной деятельности.

Эксперимент не планируется заранее. Перед началом исследования необходимо составить рабочий план, где будут рассмотрены действия по подготовке и проведению эксперимента. Ход работы должен содержать этапы, смысловые и структурные элементы, которых придерживается ученик в проекте. С учетом специфики такой план должен предусматривать базу, на которой будет производиться исследование и необходимый для проведения эксперимента инструментарий.

Содержание эксперимента не связано с проверяемой гипотезой. Цель эксперимента – опровергнуть или подтвердить гипотезу. Их связь неразрывна и должна четко прослеживаться на протяжении всей работы и по ее итогам.

Эксперимент не предполагает использование технического оборудования. В таком случае достоверность и научность исследования подвергается сомнению. Работа должна предусматривать необходимый инструментарий.

Отсутствуют анализ и обработка полученных данных. Заключительный и самый важный этап эксперимента – качественный и количественный анализ результатов исследования. От него зависит, будет ваша гипотеза подтверждена или опровергнута.

Для всех методов при их подборе можно выделить общие ошибки:

Выбранные методы не соответствуют заявленной теме исследования и не позволяют проверить гипотезу.

Методы не подходят для проведения обучающимися ввиду их возрастных особенностей.

Ученика постоянно сопровождают учитель и родители. В это время организуются индивидуальные консультации. Во время консультаций учитель помогает систематизировать собранную информацию. Родители помогают в реализации предлагаемых методов.

Подводя итог всему вышесказанному, стоит заострить внимание на последнем пункте. Поскольку мы организуем проектно-исследовательскую деятельность среди обучающихся младшего школьного возраста, всегда стоит помнить о его возрастных и индивидуальных особенностях. Желательно, чтобы данный этап работы проходил краткосрочно, поскольку дети младшего школьного возраста быстро теряют интерес к проделанной работе. Не стоит забывать, что задача учителя – увлечь и заинтересовать ребенка в исследовательской деятельности, а не утомить. Ведь за всеми научными терминами скрывается радость познания, которая и является основным «топливом» детского исследования.

Таким образом, мы описали характерные ошибки, совершаемые при подборе методов обучающимися младшего школьного возраста, и дали общие рекомендации, позволяющие качественно реализовать данный этап как учителю, так и обучающемуся. Правильный учет особенностей рассмотренных нами методов позволит достичь цели и задач исследования, сделает работу увлекательной и продуктивной.

Представьте, что ваше исследование – это высокая стройная пирамида, где самый большой «кирпичик» – это фундамент – идея, цель, задачи и гипотеза. Выходит, что сохранность всех последующих этапов работы напрямую зависит от качества первых трех. Если хоть один кирпичик «выпадает» из общего строя – исследование лишается логики, а значит, не имеет смысла. Поэтому так важно следить за структурой и правилами построения хода работы.

Паспорт исследования «Можно ли увидеть звук?»

Автор: Горбунова Полина Владиславовна

| № | Компоненты паспорта | Описание исследования |

| 1 | Тема исследования | Можно ли увидеть звук? |

| 2 | Актуальность исследования | Мы живем в океане звуков. Мир вокруг нас наполнен и даже, порою, переполнен звучаниями. Стук захлопнувшейся двери, непрерывный гул машин за окном, хруст снега под ногами, голоса разговаривающих людей, или стрекотание сверчка, шелест листьев. Эти и другие звучания помогают нам понять все, что происходит вокруг нас, дополняя нашу реальность. Когда мы не видим источник звука, расшифровать его происхождение помогает мозг. Мы слышим, но все-таки, не видим. А можно ли увидеть звук? И что вообще такое звук? Мы знаем, что звуки производятся вибрирующими предметами. Положим руки на горло, скажем что-нибудь, и почувствуем, как вибрируют наши голосовые связки. Но каким образом мы воспринимаем звуки вокруг? Как они доходят до нашего уха? Что требуется для распространения звука? И, главное, можно ли увидеть и почувствовать звуки вокруг нас? |

| 3 | Проблема исследования | Можем ли мы увидеть и почувствовать звук? |

| 4 | Объект исследования | Звуковая вибрация (звук) |

| 5 | Цель исследования | Понять, как распространяются звуковые волны, опытно-практическим путем узнать, можно ли увидеть и почувствовать звук. (вибрация) |

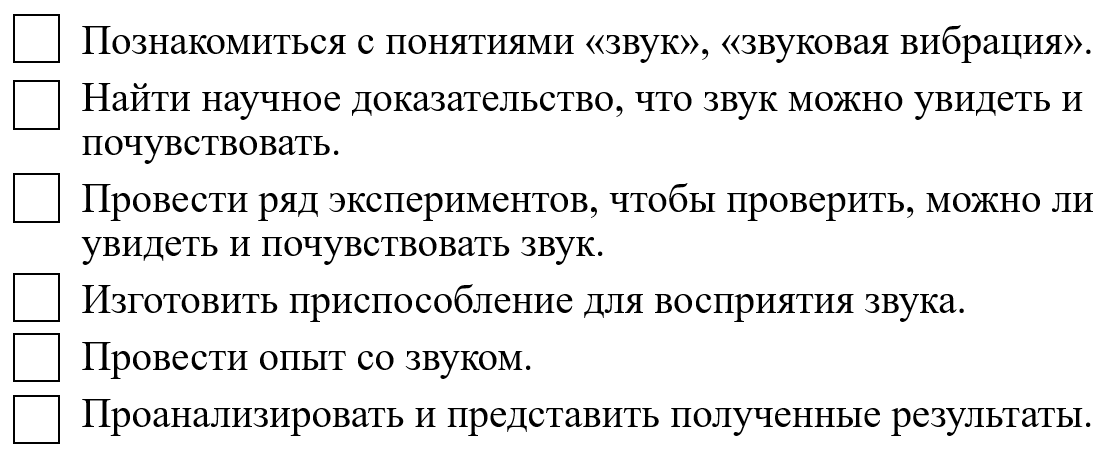

| 6 | Задачи исследования | Познакомиться с понятиями «звук», «звуковая вибрация» в информационных источниках. Найти научное доказательство, что звук можно увидеть и почувствовать (визуализация звука). Провести ряд экспериментов, чтобы проверить, можно ли увидеть и почувствовать звук. И как можно сделать звуки видимыми с помощью специальных устройств. Изготовить приспособление для визуализации звука. Провести опыт со звуком с помощью самодельного устройства. Проанализировать и представить полученные результаты. |

| 7 | Гипотеза исследования | Предположим, что мы можем увидеть и почувствовать звуки вокруг с помощью специальных приспособлений. |

| 8 | Методы исследования | 1. Анализ информационных источников по теме исследования 2. Наблюдение 3. Беседа 4. Эксперимент 5. Опыт 6. Анализ и синтез полученных результатов |

| 9 | Тип исследования (по продолжительности) | Экспресс |

| 10 | Этапы реализации исследования, краткое их описание | Подготовительный. Актуализация и определение темы, проблемы, гипотезы, цели и задач. Учитель организует игру «угадай, что звучит». Игра проходит в два этапа: 1) ученику с закрытыми глазами по очереди предлагается отгадать, что звучит, т.е. какой объект перед ним издает тот или иной звук (три человека будут по очереди издавать звук с помощью подручных средств – пружинящая об стол линейка, шелест страниц книги, звон ложечки о стакан); 2) ученику предлагается с закрытыми ушами определить, какое слово говорит одноклассник напротив него. Цель данной игры – активизировать познавательную мотивацию и вместе с детьми прийти к выводу о том, что слышать и распознавать звуки нам помогают уши, а не глаза, ведь глазами невозможно слышать, но еще сложнее, когда слышать не можем совсем, а можем только видеть. Ученикам задается вопрос: а возможно ли создать такие условия, при которых мы все-таки можем увидеть и почувствовать звук? На данном этапе обучающиеся совместно с учителем определяют значимость данного исследования. Среди обучающихся проводится опрос с целью выявления пробелов по данному вопросу. Опрос состоит из трех вопросов: Знаешь ли ты, что такое звуковая волна? Как ты считаешь, можно ли увидеть звук? Как ты считаешь, можно ли почувствовать звук? По данным проведенного опроса определяются общие для всех учеников пробелы и затруднения в ответах на данные вопросы. Формулируется гипотеза исследования, выдвигаются предположения. Обучающиеся совместно с учителем ставят цель исследования (продолжить фразы «узнать…; проверить…; понять…») и задачи (в группах восстанавливают пункты плана)

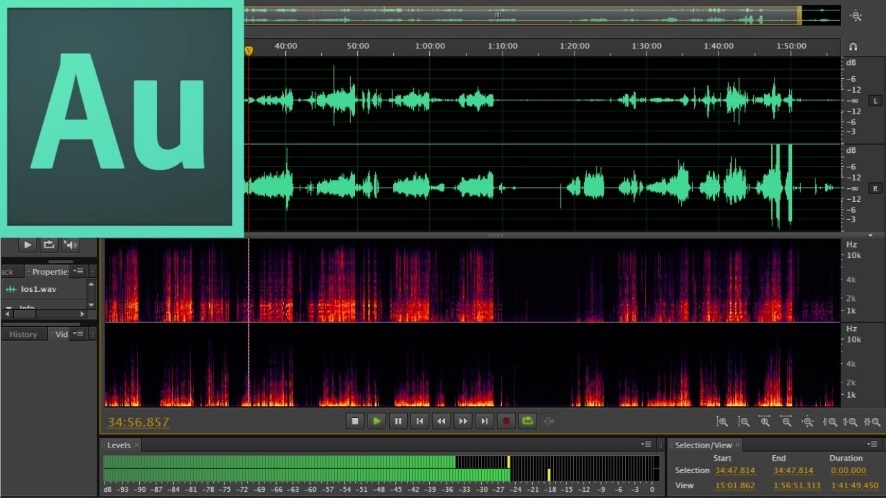

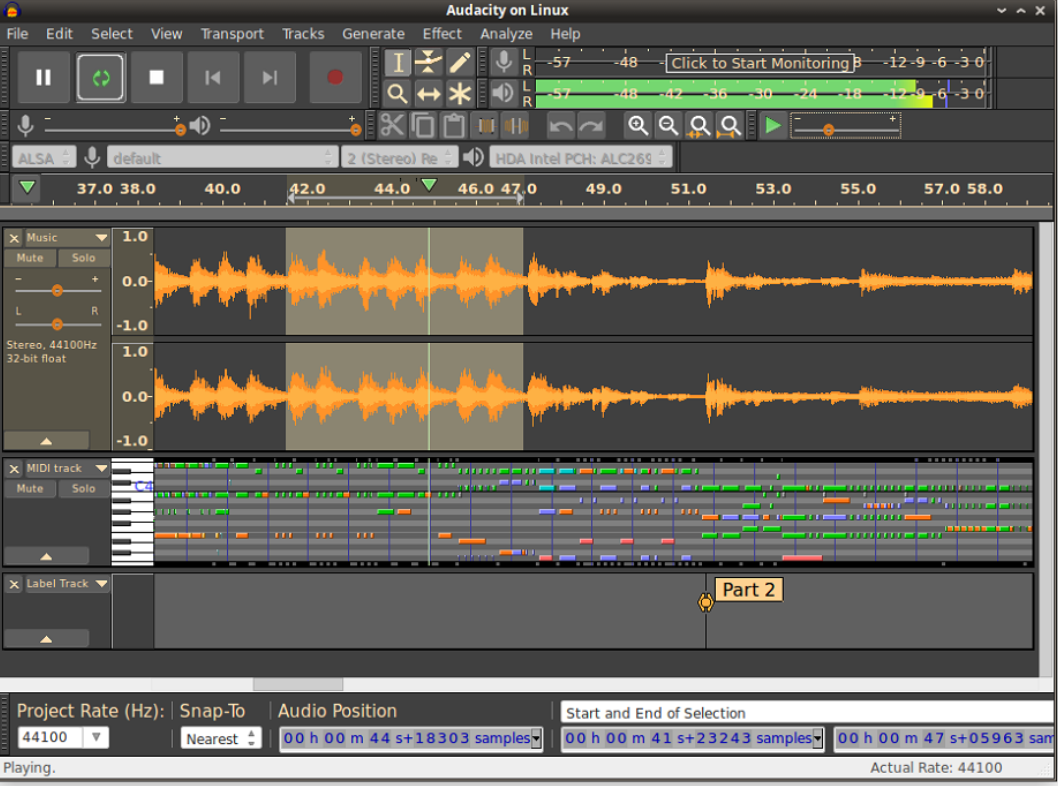

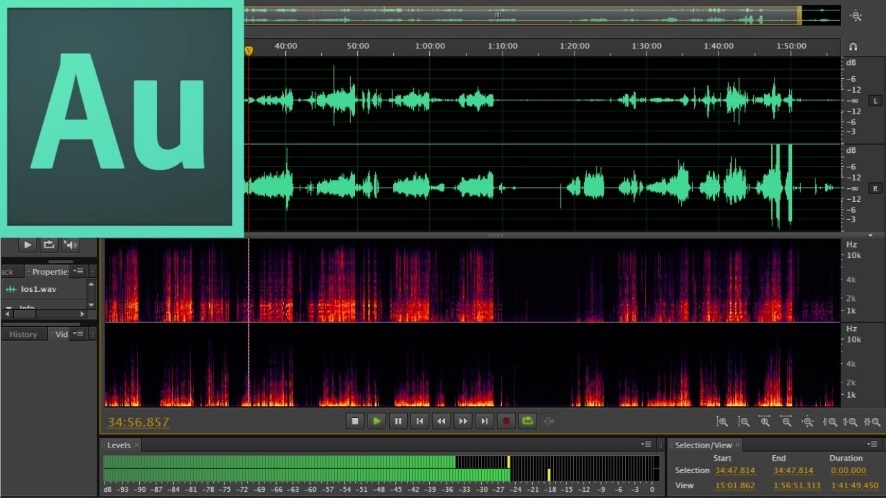

Теоретический. Изучение научной литературы, исследований и др. теоретических источников по теме проекта. Поиск научных доказательств о возможности увидеть и почувствовать звук, визуализировать его. Звук – это вибрация, которая распространяется в виде акустической волны через передающую среду, такую как газ, жидкость или твердое тело. Чтобы возникли звуки, по предметам, например, по бубну, надо ударить. То есть надо произвести действие. В результате возникнет дрожание. Дрожание вызывает колебание воздуха (звуковые волны), которое передается на барабанную перепонку, затем в ухо, в мозг и мы осознаем звук, который слышим. Любой звучащий предмет дрожит, вибрирует, создает колебания, которые распространяются в воздухе звуковыми волнами, достигают барабанной перепонки, далее сигнал поступает в мозг, и мы слышим звук. Научные доказательства видимости звука (визуализация звука): В зависимости от характера используемого эффекта все методы визуализации звука можно подразделить на две группы: 1) методы, в которых используются колебательное смещение частиц. Один из способов этого метода – изображения звука при помощи компьютерных технологий. В компьютер приходит не сам звук, а электрический сигнал, снимаемый с какого-либо устройства: микрофона, преобразующего звуковое давление в электрические колебания.    2) методы, основанные на деформации водной поверхности под действием звука , акустические течения. Акустические течения (акустический, или звуковой, ветер) – регулярные течения среды, возникающие под воздействием звука. Воздействие звуковых волн, вибраций на воду изучал японский ученый Масару Эмото. Идея визуализации музыки пришла в голову американцу Стефани Малиновскому, когда он слушал скрипичную сонату Баха и смотрел в ноты, успевая следить за их «течением» по нотному стану, переплетением высот и длительностей. Шоу фонтанов – это тоже одна из форм визуализации музыки. Одно из самых известных таких шоу показывается в парке развлечений Уолта Диснея в Калифорнии (США).     (шоу поющих фонтанов в Олимпийском парке, г.Сочи) Что помогает сделать звуки видимыми? Чтобы сделать звуки, издаваемые музыкальной колонкой не только слышимыми, но и видимыми, нужен прибор, который может преобразовывать воздействия этого явления в видимую картину. Для того чтобы видеть звук, используем электронный прибор – микрофон. Так, микрофон преобразует звуки в электрические сигналы, которые передаются на компьютер. Громкий звук микрофон преобразует в сильный электрический сигнал, а тихий – в слабый. Электрический сигнал микрофона можно увидеть с помощью компьютерной программы «Аудио мастер». Источник испускает звук, который через микрофон фиксируется компьютером. Сравнивая изображения звуковых сигналов и можно определить и рассчитать акустические параметры звука. Как чувствуют звуки глухие? Ученые выяснили, что змеи совсем не имеют слуха. Они реагируют только на вибрацию, которую создают заклинатели, постукивая по земле ногой.

Композитор Людвиг ван Бетховен под конец жизни совершенно оглох. Слух пропадал постепенно. Какое-то время Бетховен слушал музыку через трость - он прислонял ее к деке фортепиано, а другой конец зажимал во рту. Звуки от корпуса фортепиано через палочку или трость передавались зубам композитора, через них челюстям, затем костям черепа. Далее от костей черепа звуковые вибрации передавались во внутреннее ухо.

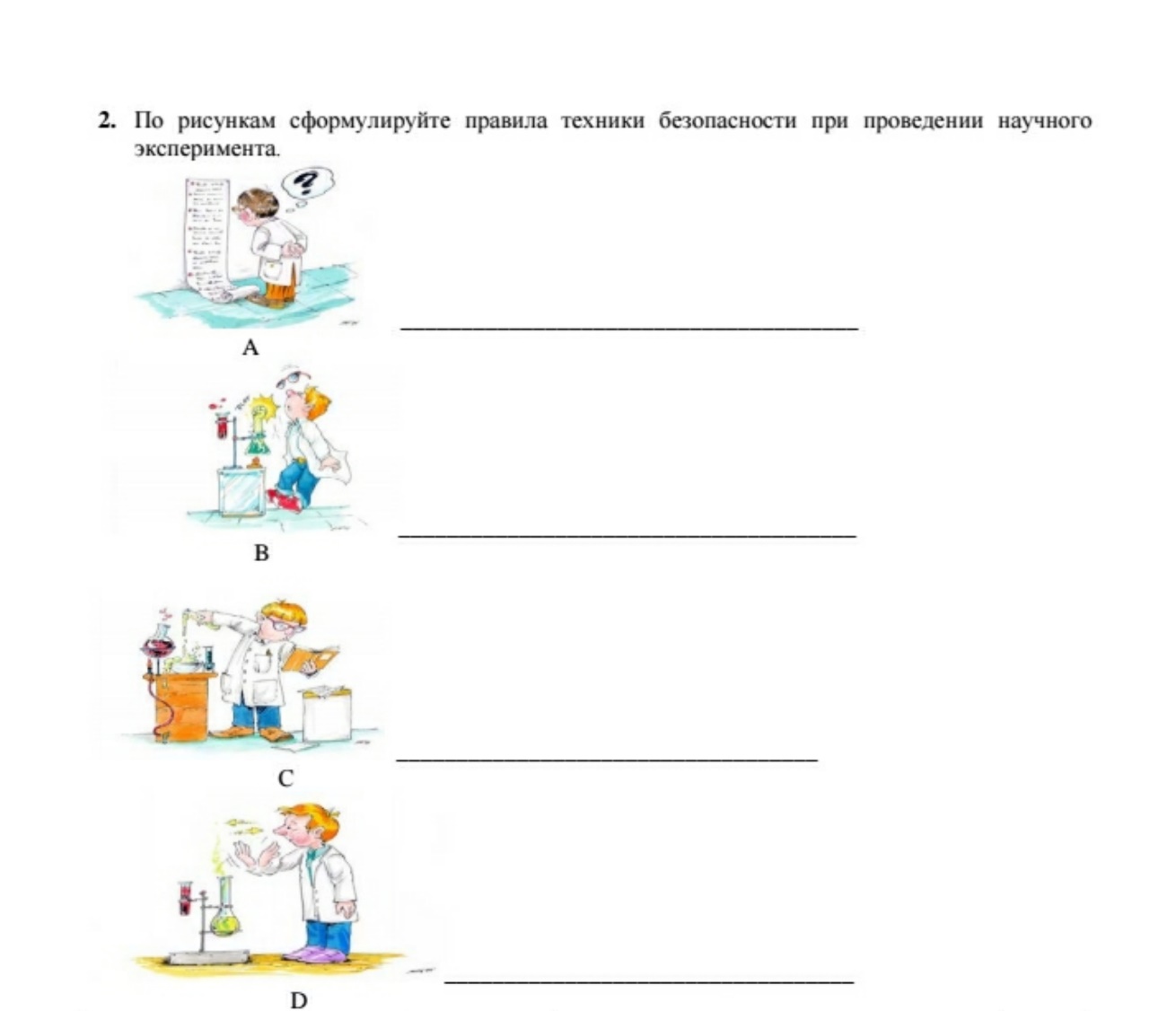

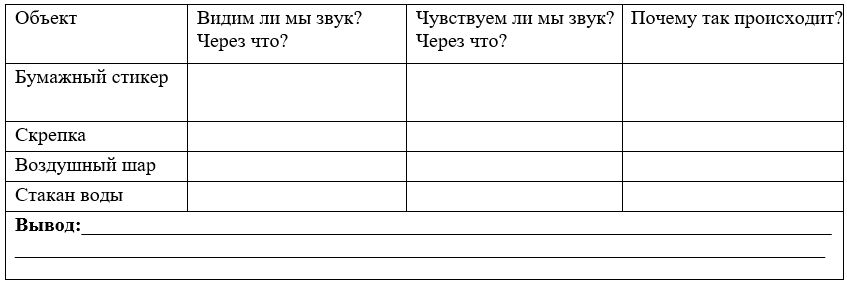

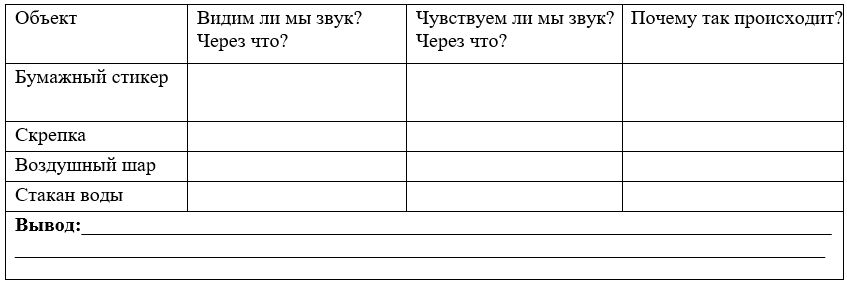

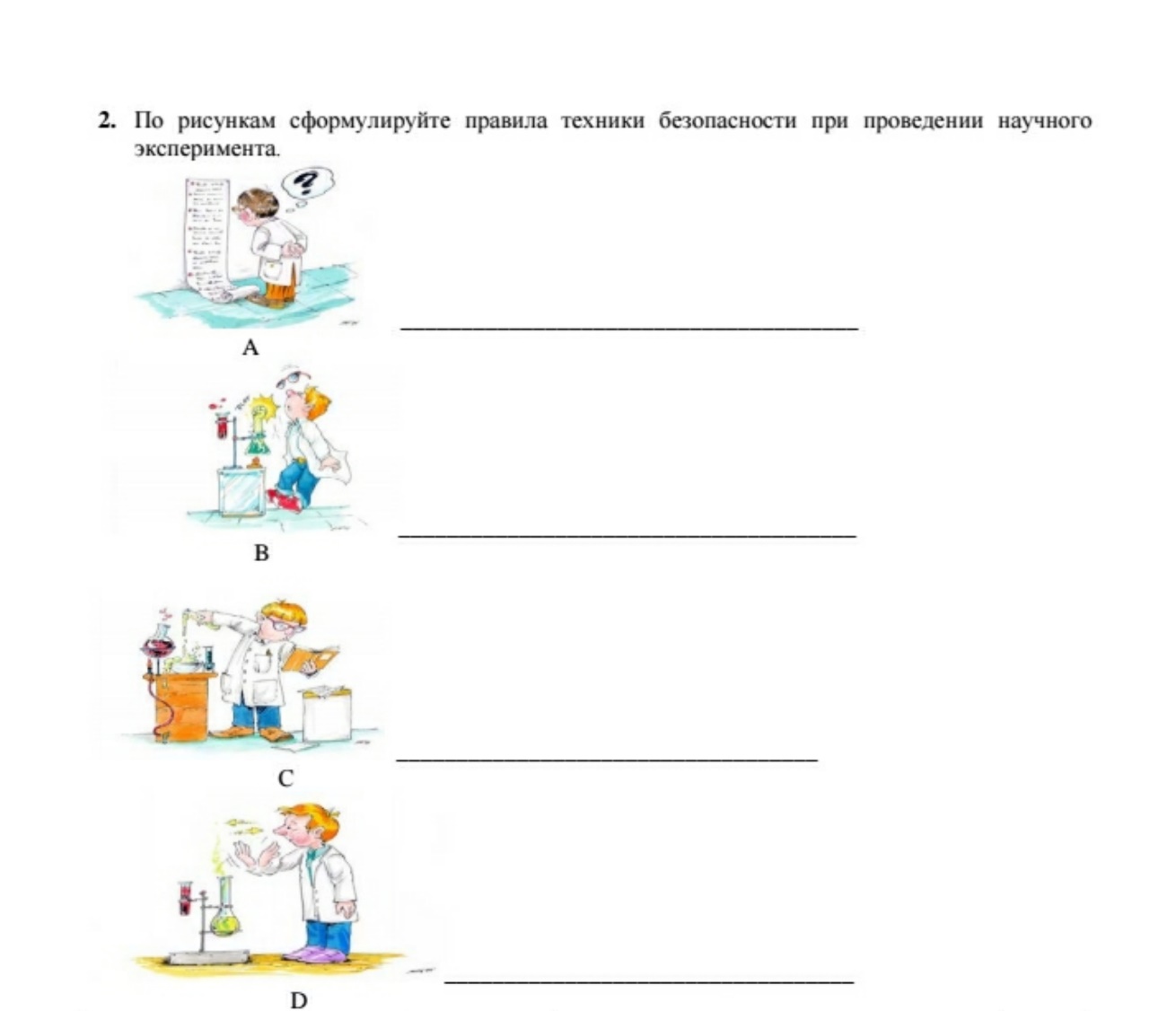

Исследовательский. Опытно-практическим путем выясним, действительно ли можно увидеть и почувствовать звуковые колебания. И как можно сделать звуки видимыми с помощью специальных устройств. На основании изученных источников ученики находят доказательства возможности визуализации звука. Теперь на личном опыте обучающиеся убедятся в этом и попробуют визуализировать звук разными способами и с помощью различных приспособлений (звукозаписывающий диктофон на телефоне; колонка и объект-помощник; самодельное устройство из подручных средств). Перед проведением каждого практического действия учитель напоминает правила техники безопасности при работе с оборудованием. (обучающимся даются карточки с иллюстрациями-подсказками, по которым необходимо самим в группах определить правила безопасности, заполнив пропуски)

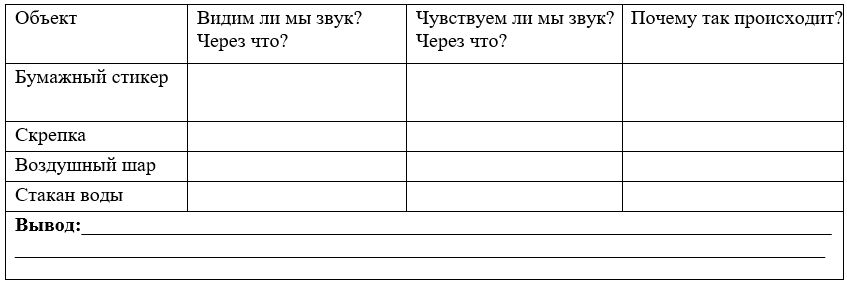

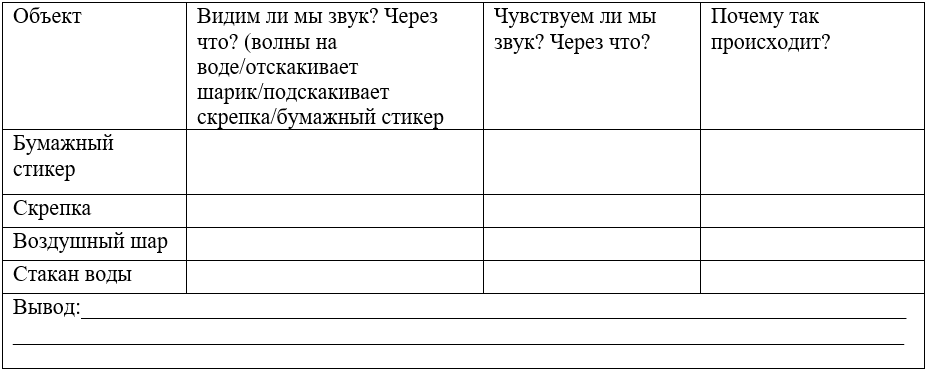

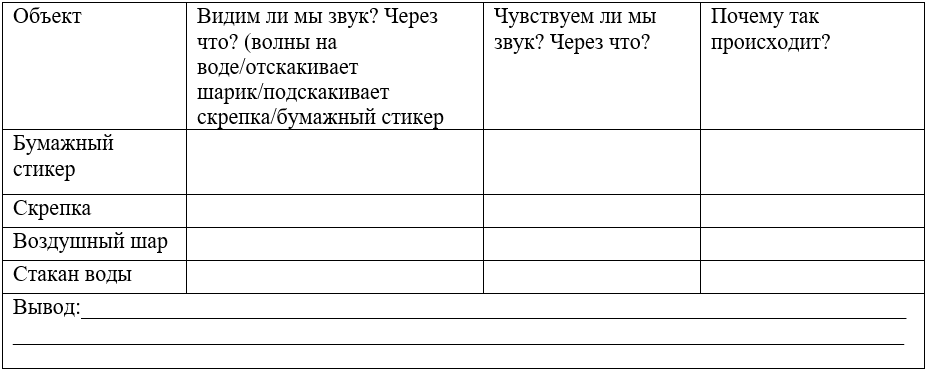

Правила безопасности при работе с оборудованием: Мокрыми и влажными руками не касаться электрических приборов. Следовать строго по инструкции; слушать указания учителя. Приборы и оборудование не трогать, пока учитель не даст разрешение. Соблюдать порядок и чистоту на рабочем месте во время всего исследования. Открытые емкости с водой убирать со стола сразу после проведения эксперимента/опыта. Затем обучающиеся совместно с учителем выстраивают последовательность проведения экспериментов со звуком. С целью проверить гипотезу «можно ли увидеть звук и почувствовать звуковую вибрацию» обучающиеся под руководством учителя проводят ряд экспериментов с объектами (стикер, воздушный шар, скрепка, стакан с водой) и громким звуком, исходящим от колонки), фиксируют влияние звуковой волны (вибрации) на объект. Этапы проведения эксперимента: 1. Громко включить мелодию в колонке; 2. Поднести объект к колонке на расстоянии 1-2 см; 3. Наблюдать за изменениями, которые происходят с объектом возле колонке; 4. Внести данные наблюдения в ячейки сравнительной таблицы; 5. Сравнить результаты и записать вывод. Ход экспериментальной части исследования Провести эксперимент с бумажным стикером, занести данные в таблицу. Провести эксперимент с воздушным шариком, занести данные в таблицу. Провести эксперимент со скрепкой, занести данные в таблицу. Провести эксперимент со стаканом воды, занести данные в таблицу. Подвести итоги наблюдений. На каждом этапе проводится наблюдение и фиксация результатов в сравнительной таблице.

Вывод: мы чувствуем звуки, т.е. звуковую волну/звуковую вибрацию всегда, но этого не замечаем. Однако видеть звуки мы все-таки не смогли. Звучит вопрос «Возможно ли визуализировать звук?» Решение: для этого требуются специальные приспособления. Дается определение звуковой волны на слайде. Попробуем провести опыт, который помогает профессии звукорежиссера каждый день делать звук видимым нашему глазу. Для этого ему необходимо сложное специальное оборудование. У каждого из нас в гаджетах есть такое приспособление. Кто-нибудь уже догадался, как оно называется? (диктофон) Опыт с диктофоном на телефоне. Ход опыта Обучающиеся в группе включают диктофон и говорят на него. Результат: голос преобразуется в звуковую дорожку – отображение звуковой волны, издаваемой человеком. Результат эксперимента: при помощи программы «диктофон» или «звукозапись» мы получили видимое изображение звука волны в виде графика волны, что подтверждает звук-волна. Вывод: с помощью специального оборудования мы смогли визуализировать звук и своими глазами увидеть звуковую волну. Вопрос от учителя «А можем ли мы создать такой прибор, который поможет нам увидеть звуковую волну в действии?».

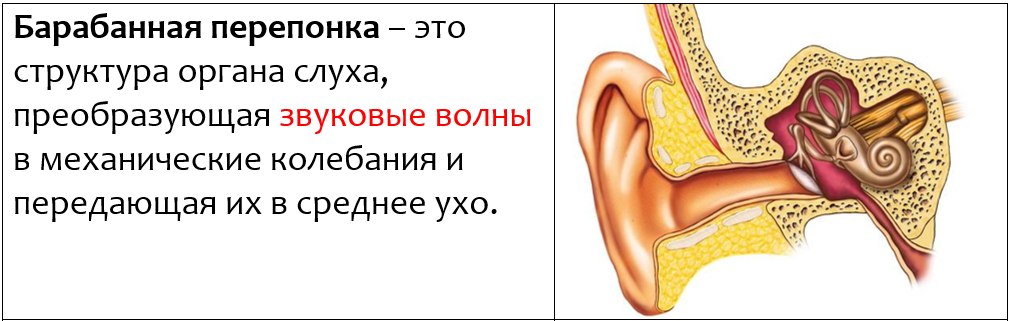

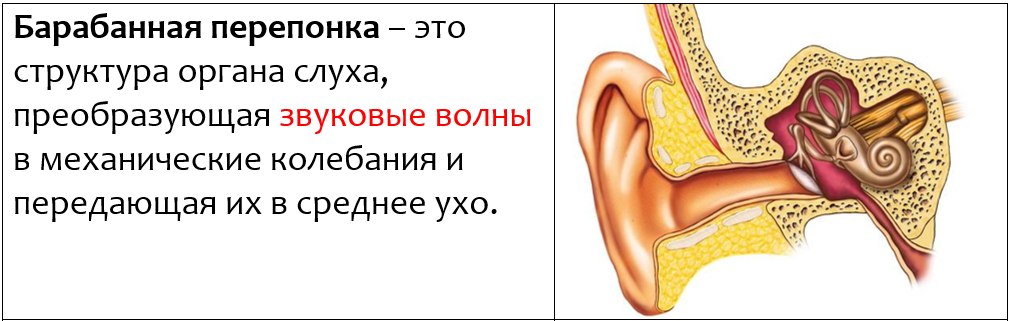

Проводится заключительный опыт, который подтверждает, что звук можно увидеть. Для опыта понадобится Ход проведения опыта «Танец сахара» Накрыть миску куском целлофана, закрепить резинкой и натянуть на миску, чтобы было похоже на барабан. Сверху на натянутый лист насыпать щепотку соли. Поднести к миске кастрюлю так, чтобы они не соприкасались. Затем несколько раз ударить деревянной ложкой по кастрюле вблизи миски. Ожидаемый результат: крупицы соли начнут подпрыгивать. Почему так происходит? Обучающимся предлагается поразмышлять над этим вопросом и дать собственное обоснование. Затем учитель дает короткое научное обоснование. Так происходит, потому что удар ложкой по кастрюле производит колебания, заставляющие колебаться окружающий воздух, порождая звуковые волны. Эти волны ударяются в миску, она начинает колебаться и заставляет подпрыгивать соль. Вывод: с помощью специального приспособления мы можем увидеть и почувствовать звуковую волну. Почему мы слышим звуки? Наше ухо - сложный прибор. Оно улавливает звуковые волны и направляет их на барабанную перепонку – очень чувствительную мембрану, которая под действием звука начинает колебаться. Эти колебания передаются на внутреннее ухо. Оттуда звук в виде нервных импульсов направляется в мозг, который их расшифровывает. Вопрос от учителя «На работу какого человеческого органа похоже данное явление?» Обучающимся предлагается карточка, на которой им дано понятие «барабанная перепонка» и необходимо заполнить пропуск (красным), а также найти и подписать на иллюстрации барабанную перепонку. Данная карточка является продуктом наряду со сравнительной таблицей и выводами по итогам исследования.

Заключительный. Подведение итогов исследования. Обучающиеся возвращаются к гипотезе, подтвердив или опровергнув ее, формулируют общий вывод по всему исследованию, делятся личными субъективными открытиями, впечатлениями по теме проекта. Отвечают, удалось ли им достичь цели исследования. Проведенные исследования (ряд экспериментов, опыт) позволили проверить гипотезу и даже частично ее подтвердить. Так, действительно, с помощью специальных приспособлений мы можем увидеть почувствовать звук как вибрацию, которая распространяется в виде акустической волны через передающую среду, такую как газ, жидкость или твердое тело. Таким образом, в ходе проведенного опыта выдвинутая нами гипотеза подтвердилась. Вывод: проведенные опыты доказывают, что звук – это невидимые волны. И чтобы увидеть их движение, нужно заставить их колебать что-нибудь, видимое глазу. Таким образом, можно утверждать, что, визуализируя звук, его можно не только услышать, но и увидеть. Гипотеза подтвердилась. Учитель организует рефлексию с обучающимися.

|

| 11 | Оборудование для проведения исследования | Воздушные шарики, бумажные стикеры, стаканы с водой, колонка с музыкой, скрепка, листы бумаги. Для опыта: лист целлофана, резинка, пластмассовая миска, кастрюля, деревянная ложка, крупнозернистая соль/мелкая крупа. |

| 12 | Продукт исследования | Дневник исследования/ карточка-буклет «Орган, которым слышим». |

| 13 | Перспектива исследования | Создание «музыкального фонтана» в домашних условиях из подручных средств. Данное исследование позволяет обучающимся задаваться другими вопросами, связанными со звуком, его свойствами. Так, например, настоящая работа служит материалом для исследований на темы «Можно ли измерить длину волны?», «Можно ли создавать свою музыку из звуков с помощью подручных средств?». Результаты могут быть представлены обучающимися на школьной и городской исследовательской конференциях. Исследование «Как слышат глухие люди». |

| 14 | Используемые источники | Энциклопедия для детей «Обо всём на свете». Издательство «Аванта плюс», Москва, 2014г. - 352 стр. А.А. Леонович «Я познаю мир. Физика». Москва: АСТ, 2006г. - 415 стр. https://en.wikipedia.org/wiki/Sound https://infourok.ru/proekt-issledovatelskoj-napravlennosti-na-temu-mozhno-li-uvidet-zvuk-6047454.html https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-po-teme-mozhno-li-uvidet-zvuk-klass-3794900.html https://eee-science.ru/item-work/2020-2975/ https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-na-temu-chto-takoe-zvuk-skazhi-6274723.html https://habr.com/ru/company/timeweb/blog/585618/ |

Паспорт исследования «Какую воду мы пьем?»

Авторы: Горлина Ольга, Ускова Кристина.

| № | Компоненты паспорта | Описание исследования |

| 1 | Тема исследования | «Какую воду мы пьем?» |

| 2 | Актуальность исследования | Вода источник жизни на Земле. Она необходима для жизни всех без исключения живых существ на планете. Для хорошего здоровья необходимо пить чистую воду. Мы заинтересовались: а качественную мы пьем воду или нет. |

| 3 | Проблема исследования | Отсутствие знаний о качестве питьевой воды разных производителей. |

| 4 | Объект исследования | Питьевая вода разных производителей. |

| 5 | Цель исследования | Проверить качество образцов питьевой воды разных производителей. |

| 6 | Задачи исследования | 1. Изучить теоретическую литературу по теме исследования. 2. Изучить качественный состав воды. 3. Провести опрос среди одноклассников какую воду они употребляют чаще всего и считают ли они её качественной. 4. Провести исследование образцов воды разных производителей. 5. Проанализировать полученный результат. 6. Сделать выводы. |

| 7 | Гипотеза исследования | Предположим, что все образцы воды разных производителей соответствуют стандартам. |

| 8 | Методы исследования | Методы: - анализ теоретической литературы; - опыты; - наблюдение; - анализ; - сравнение. |

| 9 | Тип исследования (по продолжительности) | Краткосрочный. |

| 10 | Этапы реализации исследования, краткое их описание | Исследовательская работа: 1. Введение Вода – самое удивительное, самое распространенное и самое необходимое вещество на Земле.

Известный советский учёный академик И. В. Петрянов свою научно-популярную книгу о воде назвал «Самое необыкновенное вещество в мире». А «Занимательная физиология», написанная доктором биологических наук Б. Ф. Сергеевым, начинается с главы о воде – «Вещество, которое создало нашу планету».

Для выживания живого организма ежедневно требуется определенное количество воды. Вопрос качества подаваемой воды играет важную роль в сохранении здоровья людей. Судя по историческим свидетельствам, ещё Гиппократ связывал качество питьевой воды со здоровьем человека: «следует знать о водах, какие воды вредны и какие очень здоровы, какие неудобства и какое благо происходит от употребления вод, так как они имеют большое влияние на здоровье человека».

На сегодняшний день сохранение и укрепление здоровья человека - одна из наиболее актуальных проблем современности. Для того чтобы хорошо себя чувствовать, человек должен употреблять только чистую качественную питьевую воду. Как определить качество питьевой воды в домашних условиях?

2. Основная часть 2.1. Теоретическая часть

Вода второе по значимости вещество после воздуха для жизни человека. Значение воды в жизни человека очень велико. Достаточное поступление воды в организм является одним из основных условий здорового образа жизни. Вода доставляет питательные вещества в каждую клетку, выводит токсины, шлаки и излишки солей, содействует понижению кровяного давления.

Потребление достаточного количества воды — это один из лучших способов предотвратить образование камней в почках. Вода как бы «смазывает» суставы, а также регулирует температуру тела и обеспечивает эластичность кожи. Вода необходима для нормального пищеварения. Участвуя в обмене веществ, эта уникальная жидкость позволяет уменьшить жировые накопления и снизить вес.

Потеря воды для организма, опаснее, чем голодание: без пищи человек может прожить больше месяца, без воды не более нескольких суток.

Вода может оказывать на здоровье людей не только положительное, но и отрицательное влияние. Прежде всего, это связано с качеством употребляемой воды.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) - 85% всех заболеваний в мире передается водой. Болезни, передаваемые через загрязненную воду, вызывают ухудшение состояния здоровья, инвалидность и гибель огромного числа людей, особенно детей. Ежегодно 25 миллионов человек умирает от этих заболеваний.

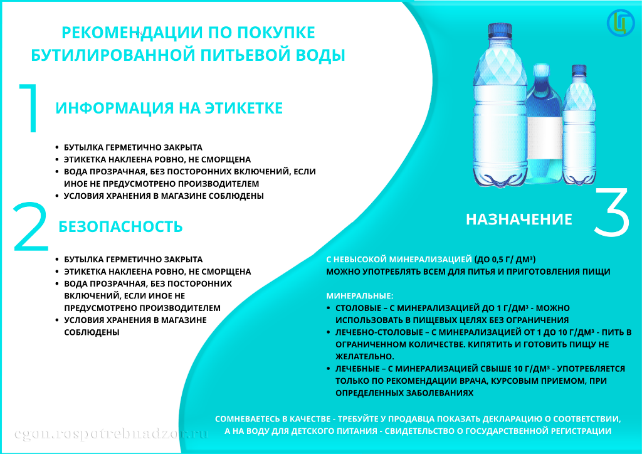

Вода, которую мы потребляем, должна быть чистой. По санитарным нормам любая вода, которая продается в магазинах, должна отвечать стандартам питьевой воды. (СанПиН 2.1.4.1074 - 01 «Питьевая вода»).

Существуют основные показатели качества питьевой воды. Их условно можно разделить на группы: 1. Запах 2. Вкус. 3. Цвет. 4. Мутность. 5. Жесткость. 6. Химические вещества.

Как правило, питьевая вода перед подачей потребителю подвергается одному или нескольким видам очистки. Однако бывает, что такая очистка проводится с нарушениями либо является недостаточной.

Очень опасно присутствие в питьевой воде микроорганизмов, особенно бактерий из группы кишечных палочек и энтеровирусы, поражающих желудочно-кишечный тракт, а также вирус гепатита.

Вода также отвечает за зубы человека. От того сколько фтора содержится в воде зависит частота заболеваемости кариесом. При длительном употреблении питьевой воды и пищевых продуктов, содержащих значительные количества нитратов снижает способность крови к переносу кислорода, что ведет к неблагоприятным последствиям для организма.

Многие химические вещества чаще всего вызывают рак либо воздействуют на печень и почки и как следствие – на кровь, поскольку почки и печень — «очистные органы человеческого организма».

Следовательно, можно сделать вывод, что к выбору воды нужно относится ответственно, чтобы избежать негативных последствий.

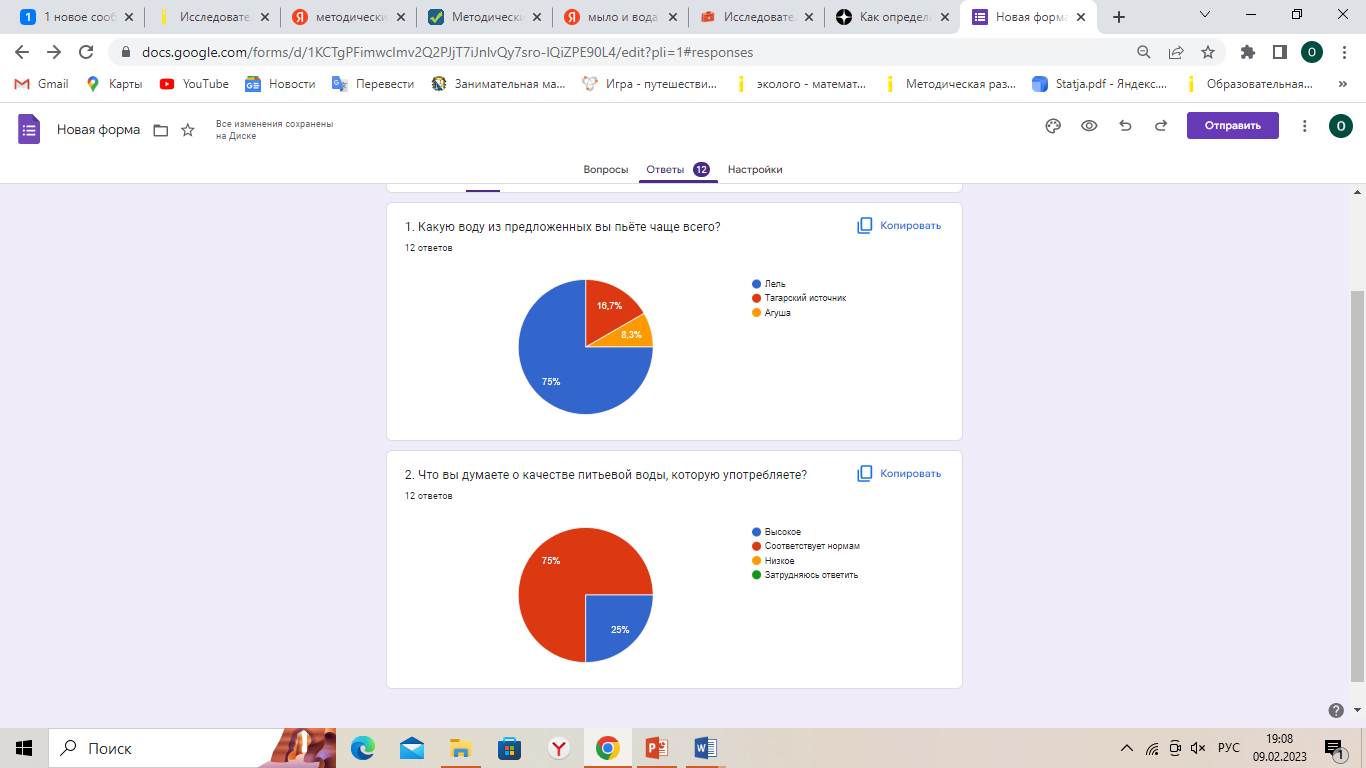

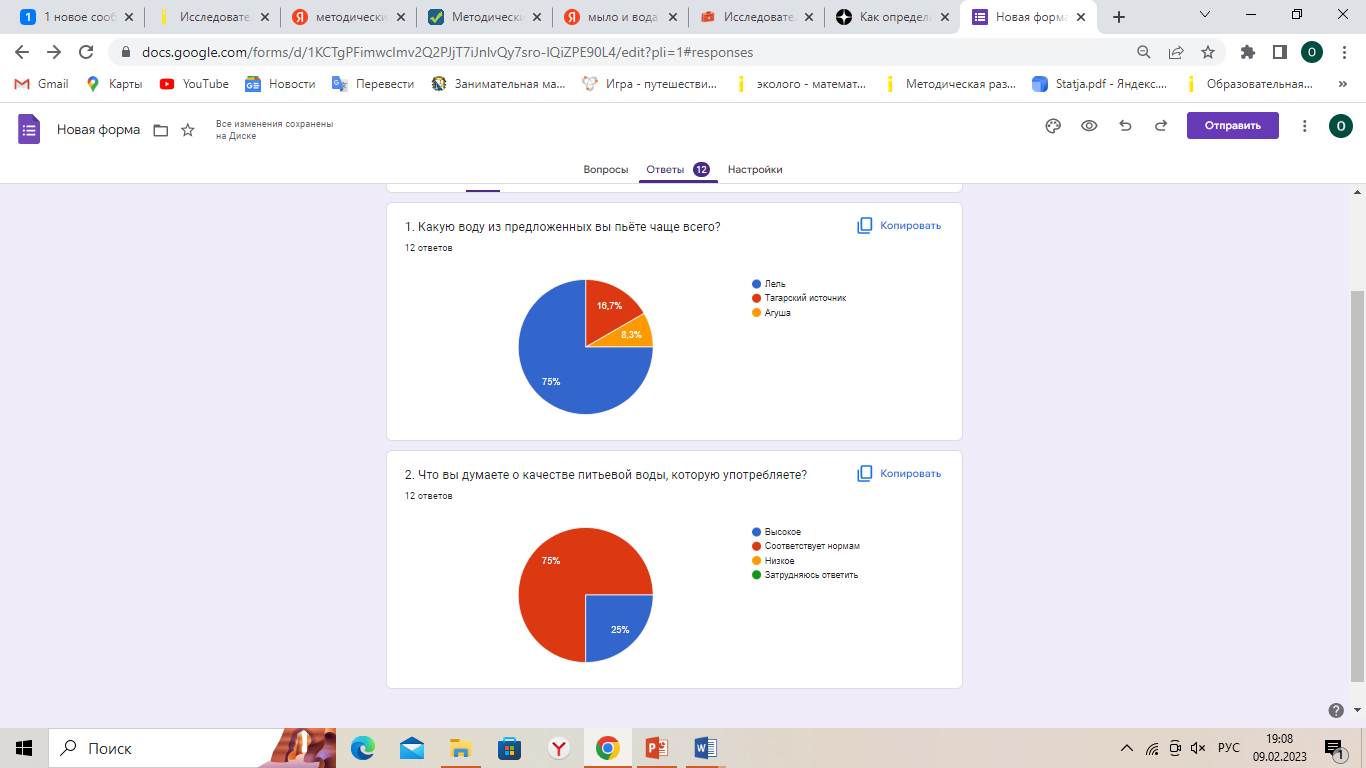

2.2. Практическая часть Мы провели опрос среди обучающихся нашего класса. В опросе приняли участие 12 человек. Всем были заданы два вопроса: Какую воду из предложенных вы пьете чаще всего? Что вы думаете о качестве питьевой воды, которую употребляете? Результаты представлены на диаграммах:

По результатам первого вопроса нами был сделан вывод о том, что большая часть обучающихся нашего класса (9 человек) употребляет воду марки «Лель», на втором месте «Тагарский источник» (2 человека), на третьем «Агуша» (1 человек).

Результатом второго вопроса является то, что большая часть обучающиеся нашего класса (9 человек) считают, что выбранная ими вода соответствует нормам. Всего лишь 3 человека думают, что вода, покупаема в магазинах находится на высоком уровне. Можно заметить, что никто из учеников не ответил, что выбранная ими вода находится на низком уровне.

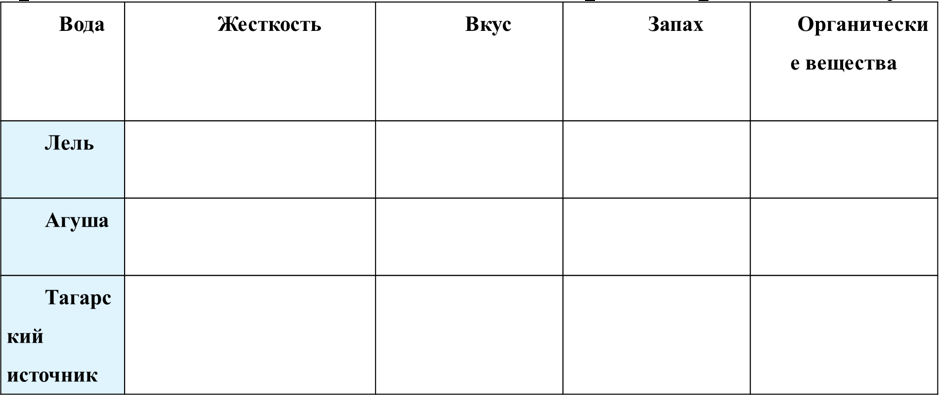

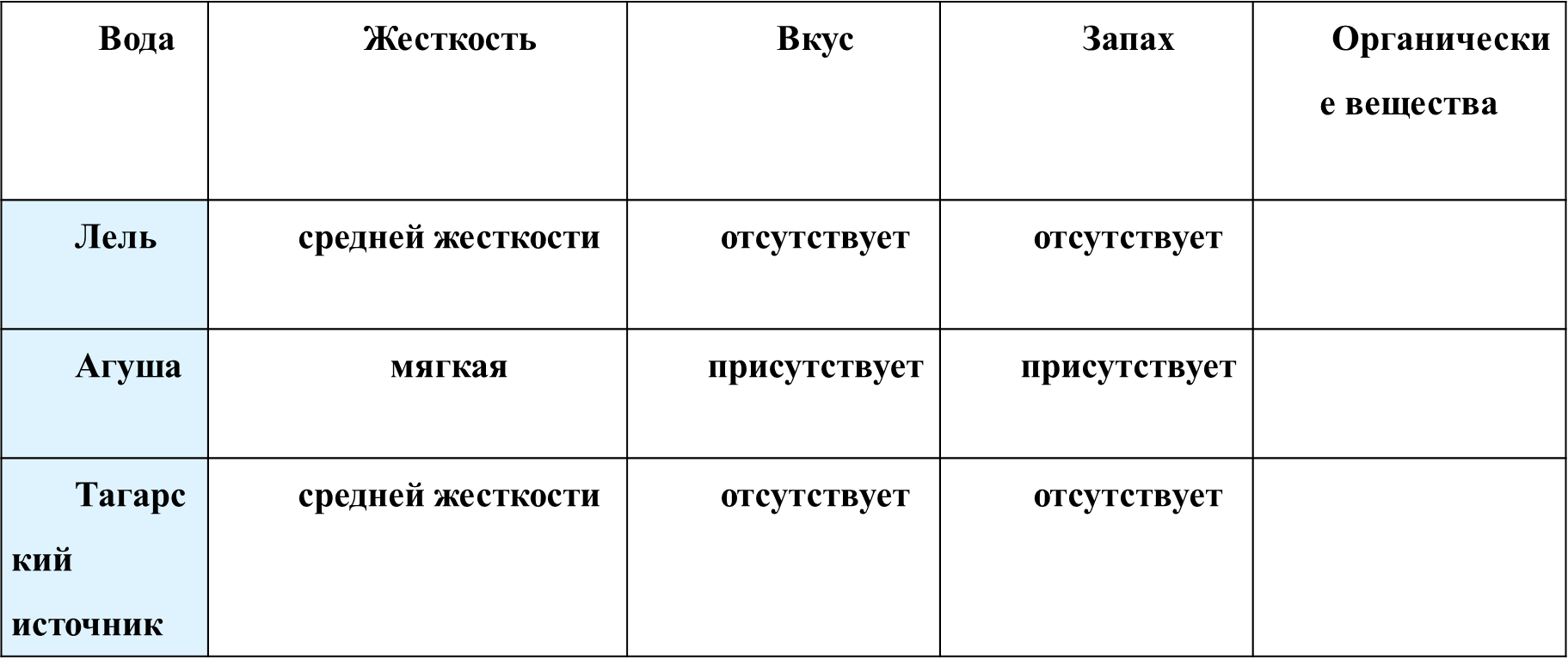

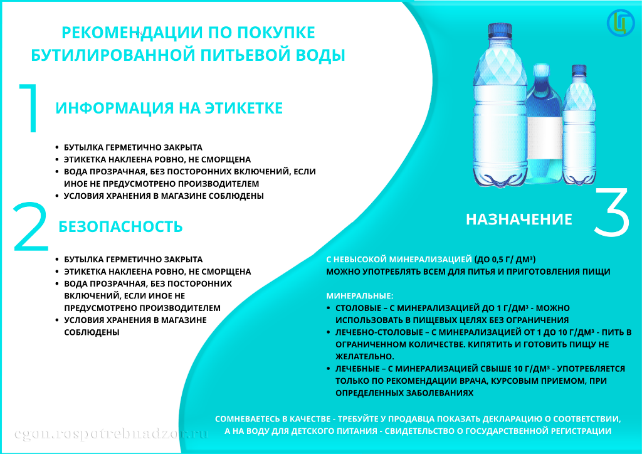

Все мы знаем, что вода, приобретенная в магазинах должна быть качественной. Рассмотрим упаковки воды разных производителей: «Лель», «Тагарский источник», «Агуша».

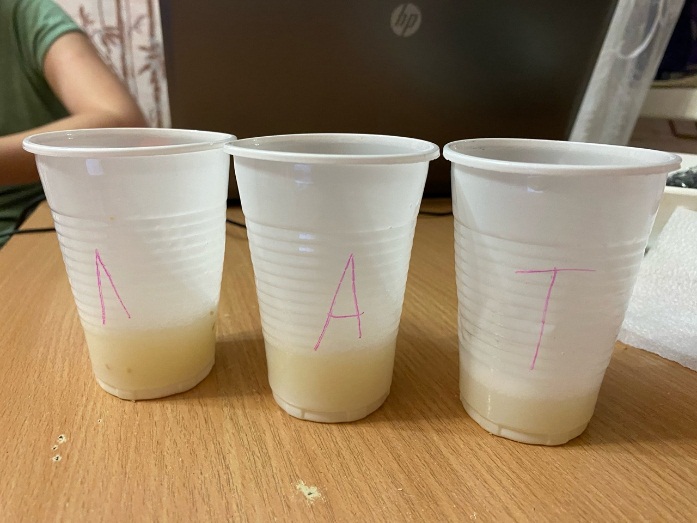

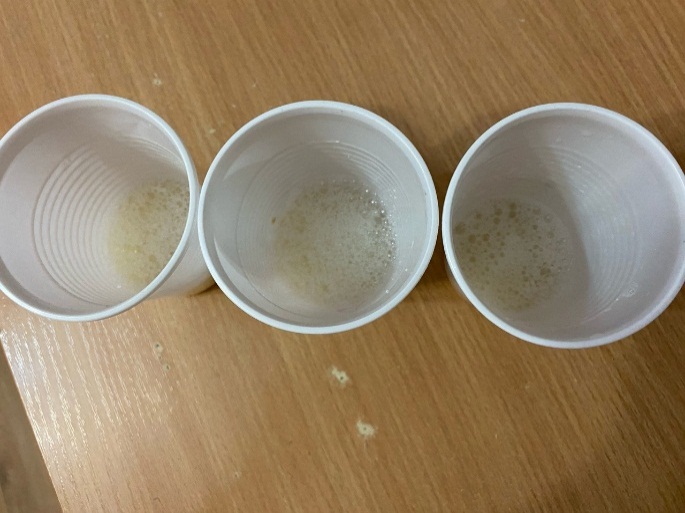

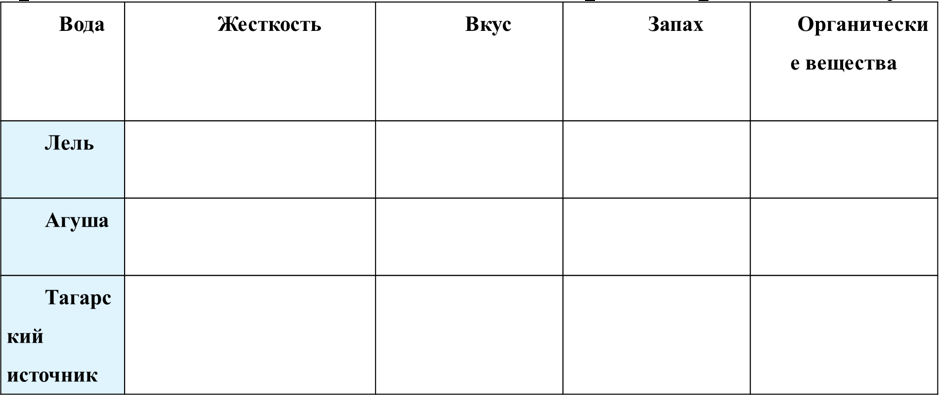

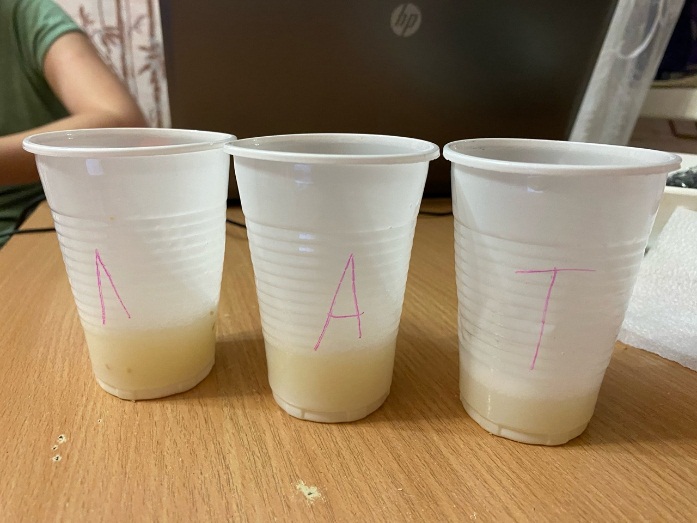

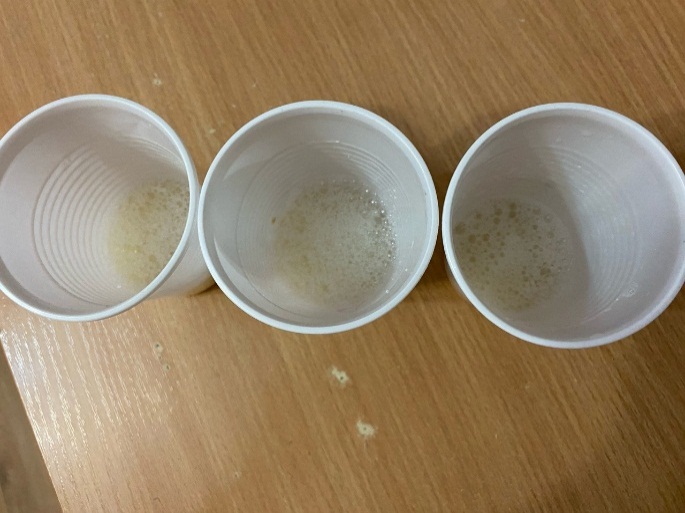

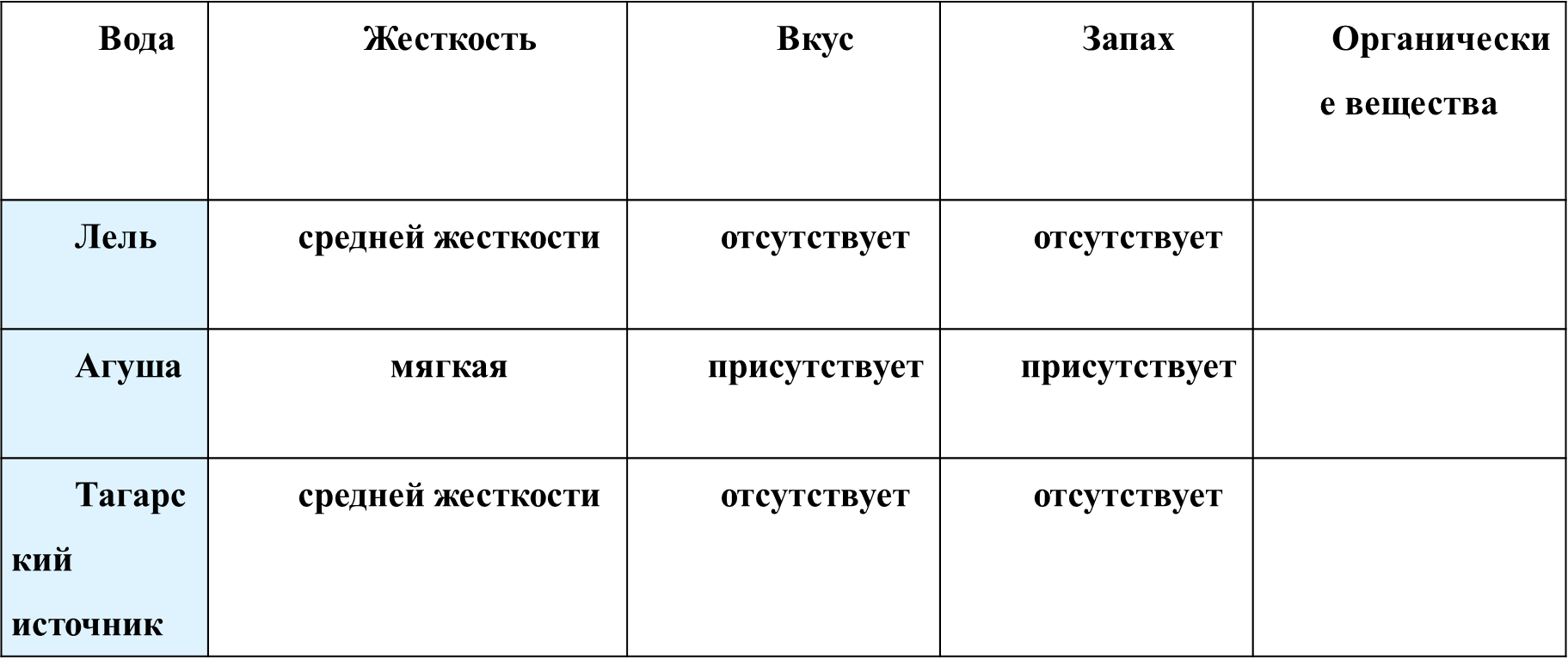

Опыты с водой разных производителей Мы купили несколько образцов воды разных марок: «Лель», «Тагарский источник», «Агуша». Опыт №1. Определение жесткости воды.

Для определения жесткости воды мы добавили мелко покрошенное мыло и размешивали его в течении 1 минуты. Можно видеть, что в «Агуше» наибольшее количество пены, а это значит, что по жесткости она мягкая. В «Тагарском источнике» и «Леле» пены меньше, чем в «Агуше», следовательно, у них средняя жесткость.

Вывод: по результатам тестирования, мы выявили, что «Агуша» - мягкая, а «Тагарский источник» и «Лель» - средней жесткости.

Опыт №2. Определение вкусовых качеств воды.

Для следующего опыта нам понадобились три стакана, наполненные водой разных производителей. Мы налили воду до в каждый стакан до середины объёма. Затем, по очереди из каждого стакана сделали несколько глотков.

Вывод: результат тестирования воды на вкус показал, что «Лель» и «Тагарский источник» не имеют привкуса. Питьевая вода «Агуша» имела непонятный привкус.

Эксперимент. Определение на содержание органических веществ.

Для данного эксперимента нам понадобился цифровой микроскоп. С помощью пипетки мы добавили на увеличительное стекло каплю воды разных производителей. Рассмотрели данные образцы под микроскопом.

Вывод к практической части

Гипотеза нашего исследования не подтвердилась, так как исследованные нами образцы воды показали, что не все марки питьевой воды соответствуют стандартам качества.

3. Заключение

Из всех образцов покупной воды, «Агуша» имела непонятный вкус и запах. Также, оказалось, что вода под данной маркой имеет мягкую жесткость. У такой воды, как «Тагарский источник» и «Лель» вкус и запах отсутствуют, жесткость – средняя. Органические вещества во всех трёх образцах отсутствуют.  Рекомендации:

Итак, теперь вы сами можете проверить, что за вода стоит у вас в холодильнике. Будьте внимательны при покупки покупной воды. |

| 11 | Оборудование для проведения исследования | Вода разных производителей, микроскоп, стаканы, мыло. |

| 12 | Продукт исследования | Рекомендации к выбору воды разных производителей. |

| 13 | Перспектива исследования | В дальнейшем мы планируем продолжить исследование по данной теме. В ходе эксперимента нам стало интересно проверить воду других производителей. |

| 14 | Используемые источники | 1. Виталий и Татьяна Тихоплав. Вода ключ к здоровью человека. – М: Астрель, 2007

2. Г.Н. Красовского Гигиеническая оценка вредных веществ в воде, М., 1987;

3. Яковлев П.И. Беззащитная вода. Экология и жизнь. - 2007. - №8.

4. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды» Минздрав России, М., 2003 6. http://www.studzona.com/referats/view/11651 |

РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ В СОВРЕМЕННОМ НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ. 2.1. Проектная деятельность учащихся в современном начальном образовании: назначение, специфика, структура.

Если исследование в образовательном процессе позволяет обучающимся самостоятельно открывать новые горизонты и постигать субъективные истины окружающего мира в квазидеятельности, то проектная деятельность предлагает нам иной разворот для реализации планируемых универсальных учебных действий, в том числе и базовых исследовательских действий.

Проектная деятельность обучающихся – это совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата и создание итогового продукта.

Отвечая требованиям системно-деятельного подхода, проектная деятельность способствует формированию универсальных учебных действий всех групп: личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных, а также создает благоприятные условия для развития у обучающегося навыков самостоятельности, инициативности, ответственности, способствует повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. Проектная среда предлагает действовать в ситуации неопределённости, осуществляя поиск и разработку нестандартных способов решения, а также осуществлению наиболее приемлемого решения в заданных обстоятельствах.

Обращаясь к структуре проектного метода, важно учитывать наличие в нем обязательных элементов, их последовательное выстраивание.

Структура проекта:

Проблема должна быть социально значимой и учитывать интересы, возрастные особенности, должны быть реально достижима в ходе работы.

Выполнение проекта начинается с планирования действий по разрешению этой проблемы.

Гипотеза формулируется только в проектно-исследовательской деятельности. Не обязательна для большинства проектов.

Цель и задачи. Проблема и итоговый продукт

Реализация проектного метода – это относительно высокий уровень сложности педагогической деятельности, предполагающий серьезную подготовленность учителя. Если большинство общеизвестных методов обучения требуют наличия лишь традиционных компонентов учебного процесса – учителя, ученика (или группы учеников) и учебного материала, который необходимо усвоить, то требования к учебному проекту и специфика его проведения совершенно иные.

2.2. Требования к учебному проекту в начальной школе

Проект носит практико-ориентированную направленность и нацелен на социальные интересы самих участников проекта или внешнего заказчика. Любой проект должен отвечать социально-значимой повестке современного мира, быть актуальным и полезным как для общества, так и для самих обучающихся. Он также включает обоснование актуальности выбранной темы, обозначение задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, обсуждение полученных результатов.

Выполнение проекта начинается с планирования действий по разрешению проблемы, иными словами — с проектирования самого проекта, в частности — с определения вида продукта и формы презентации.

На этапе планирования кроме прочего должны появиться так же цель и задачи проекта – это шаги, необходимые для реализации замысла, изготовления продукта и т.д.

Каждый проект обязательно требует исследовательской работы учащихся. На этом этапе рекомендуется использовать методы современной науки: лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос и другие, не забывая о том, что все они должны соответствовать теме и цели проекта, способствовать его реализации.

Результатом работы над проектом или выходом проекта, является продукт. В общем виде это средство, которое разработали участники проектной группы для разрешения поставленной проблемы. Продукт должен способствовать решению социально-значимую проблему. Продукт – ключевое звено в структуре проекта, которое должен быть обозначено уже на этапе планирования. Чтобы определиться, каким именно он будет, ответьте себе на вопрос «как он может быть использован в жизни класса, школы, микрорайона, города, государства».

Палитра форм разнообразна – от учебного пособия для кабинета до пакета рекомендаций по восстановлению популяции белых медведей в России. Важно оценить реальность использования продукта на практике и его способность решить поставленную проблему.

Подготовленный продукт представлен заказчику и (или) представителям общественности, и представлен достаточно убедительно, как наиболее приемлемое средство решения проблемы.

Проект предусматривает описание перспектив и направлений развития по данной теме.

Заключительным этапом проектной деятельности является рефлексия итогового продукта, соотнесение полученных результатов с изначальным замыслом. Такая рефлексия должна содержать как содержательный, так и эмоциональный аспекты.

Таким образом, проектная деятельность осуществляется по принципу «пяти П»: проблема - проектирование (планирование) – поиск информации – продукт – презентация. Шестое «П» проекта – это его портфолио, т. е. папка, в которой собраны все рабочие материалы, в том числе черновики, дневные планы, отчеты и др.

2.3. Виды учебных проектов в начальной школе

Проектная деятельность, в отличии от исследовательской, имеет четко обозначенные рамки и границы, в ней осуществляется творчество «по плану». И чтобы не стать «заложником» такого формата и сохранить возможность свободного творчества, в педагогике существуют виды проектов, предполагающие деятельность в иных направлениях. Коротко их обозначим.

1. Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении с целью ее анализа, обобщения и представления для широкой аудитории.

Выходом такого проекта часто является публикация в СМИ, в т.ч. в Интернете. Результатом такого проекта может быть и создание информационной среды класса или школы.

2. Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к оформлению результатов. Это могут быть альманахи, театрализации, спортивные игры, произведения изобразительного или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и т.п.

3. Ролевой проект. Самый сложный из всех. Участвуя в нем, проектанты берут на себя роли литературных или исторических персонажей, выдуманных героев и т.п. Результат проекта остается открытым до самого окончания. Чем завершится судебное заседание? Будет ли разрешен конфликт и заключен договор?

Таким образом, стилистическая направленность проекта обуславливает наличие продукта и формы, в которой он будет представлен на защите. А наличие представленных видов проектов позволяет разнообразить учебную деятельность младших школьников. Проектная деятельность неоднородна на разных этапах школьной жизни ребенка. Она выполняет разные функции, служит разным целям, строится по-разному. Проектная деятельность в начальной школе необходима. Она помогает развивать творческие способности, самостоятельность, воображение учащихся, а также умения сотрудничать и договариваться в коллективе.

2.4. Проектная задача «Новогодние каникулы»

Автор: Горбунова Полина Владиславовна, студентка группы 20П-3

Дорогие ребята!

Предлагаемая задача – необычная: ее нельзя отнести к какому-то определенному предмету, но для ее решения вам потребуются знания из большинства школьных предметов. Кроме того, задача большая по объему, поэтому очень важно правильно распределить работу между собой. Вам предстоит продемонстрировать умение работать вместе при решении общей задачи. Надеемся, что вам понравится эта задача, и вы с интересом будете ее решать.

Желаем вам успеха!

Ребята, приближаются новогодние каникулы. Всем хочется хорошо отдохнуть, с пользой провести время, посетить новогодние представления, набраться новых сил, покататься на лыжах и коньках. Сегодня к нам пришло необычное письмо, давайте расшифруем его и узнаем от кого оно и что в нём написано.

Расшифровать письмо

Письмо

Здравствуйтедорогиеребятаменязовутмашаяизкрасноярскаиучусьв3классескороновогодниеканикулыияхочууспетьпосетитьвсесвоилюбимыеместавгородепобытьссемьейинаучитьсячемунибудьновомупомогитемнепожалуйстасоставитьпрограммунановогодниеканикулыдляменяимоейсемьиснетерпениемждувашегоответа.

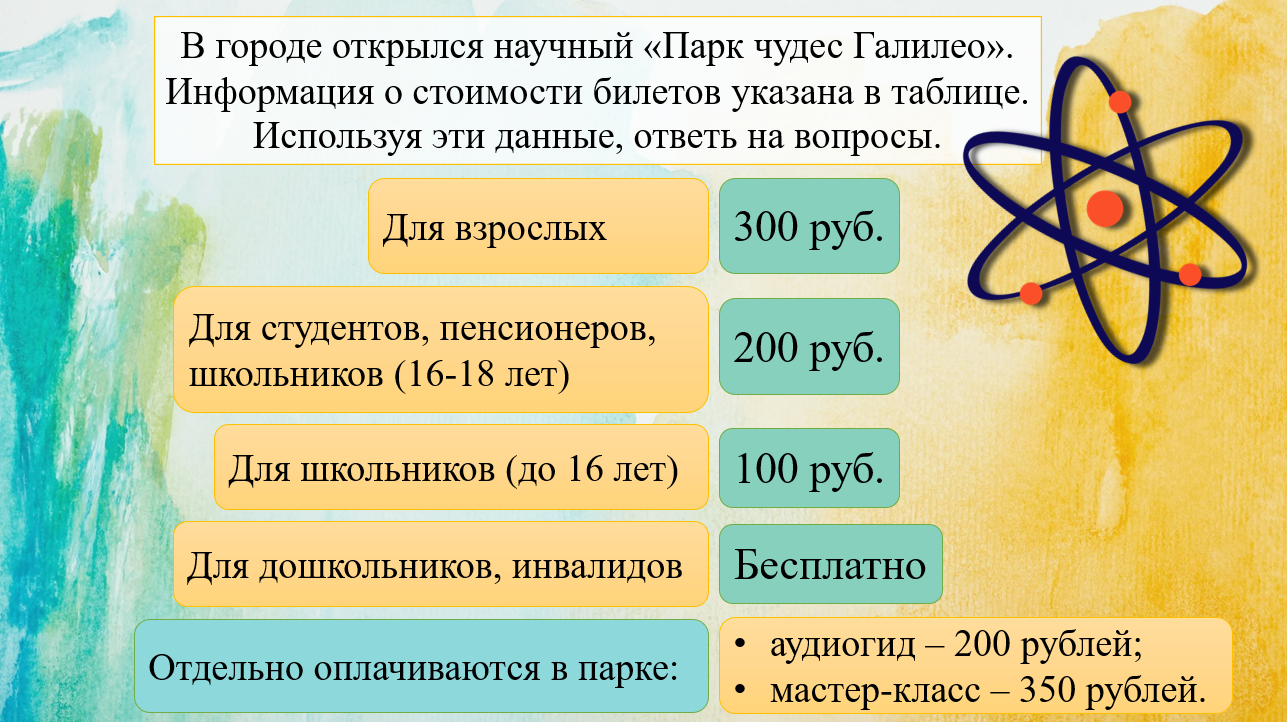

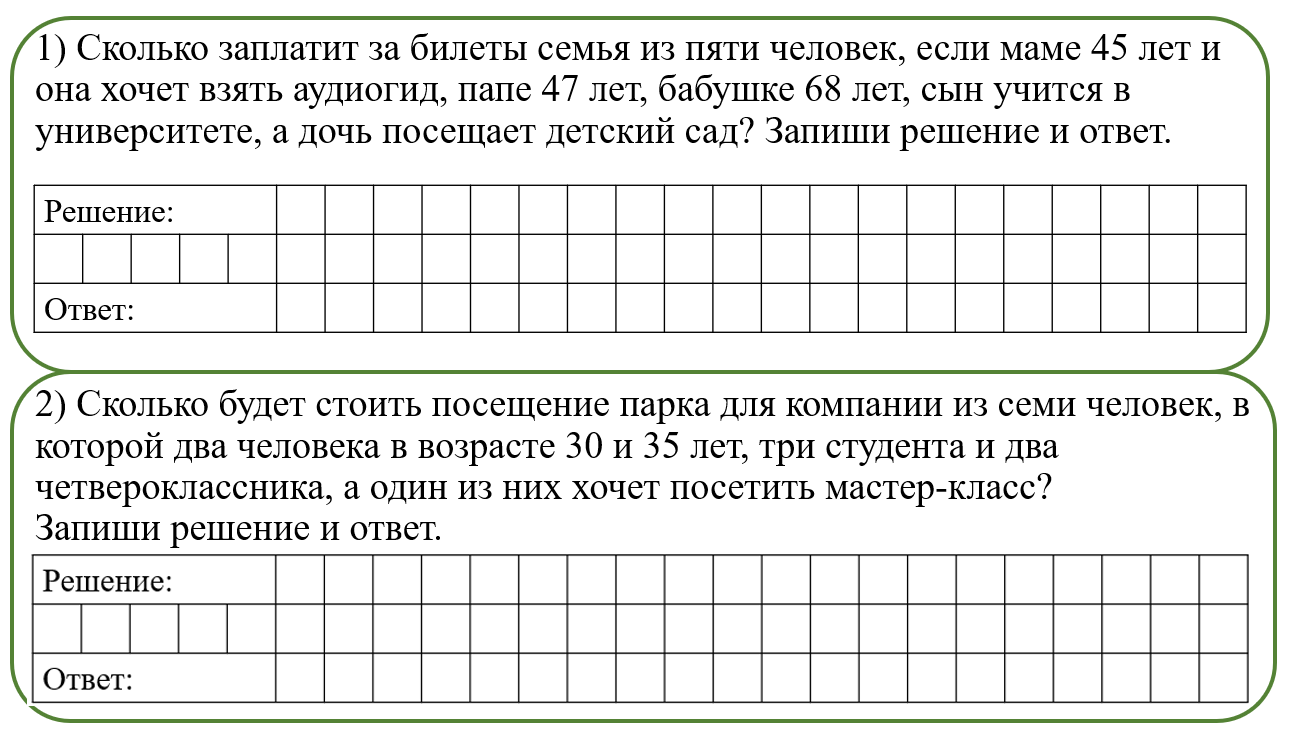

Задание 1. Купить билеты в парк

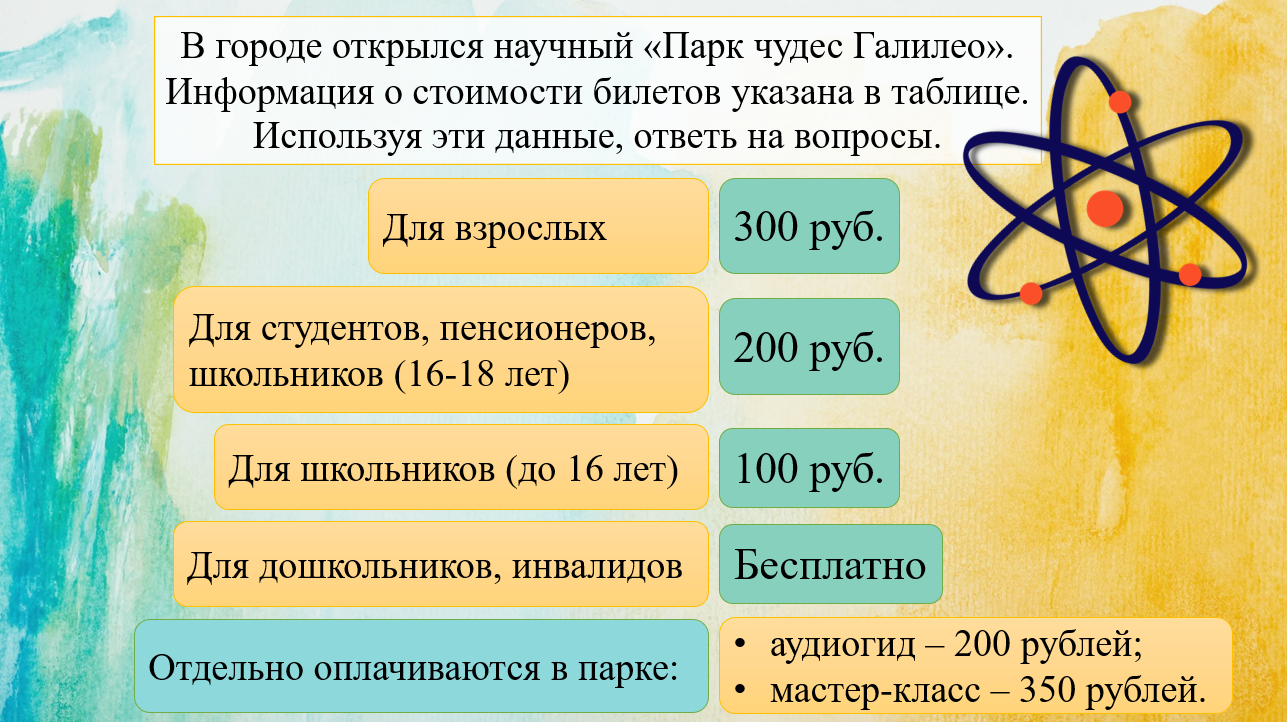

Бюджет Машиной семьи на развлечения на весь период каникул составляет 10 000 рублей. Первым делом в новогодние каникулы семья Маши решила посетить научный «Парк чудес «Галилео». Ознакомьтесь с расценками на услуги парка и рассчитайте стоимость экскурсии для всех членов семьи.

Помогите рассчитать стоимость билетов для друзей семьи, которых встретила Маша в парке.

3) Машина семья из бабушки, брата-старшеклассника, мамы и папы имеет бюджет в 1700 рублей. Хватит ли им денежных средств, чтобы провести время в парке? Учти, что папа и брат хотели личный аудиогид, а бабушка хочет посетить мастер-класс. Подбери и впиши дополнительные услуги в общий заказ так, чтобы все остались довольны.

Заказ билетов и сумма, потраченная на них_________________________________________________________

Задание 2. Выбрать день для поездки в цирк

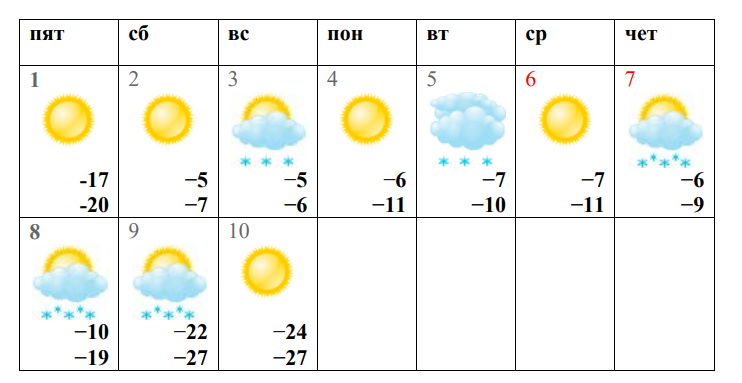

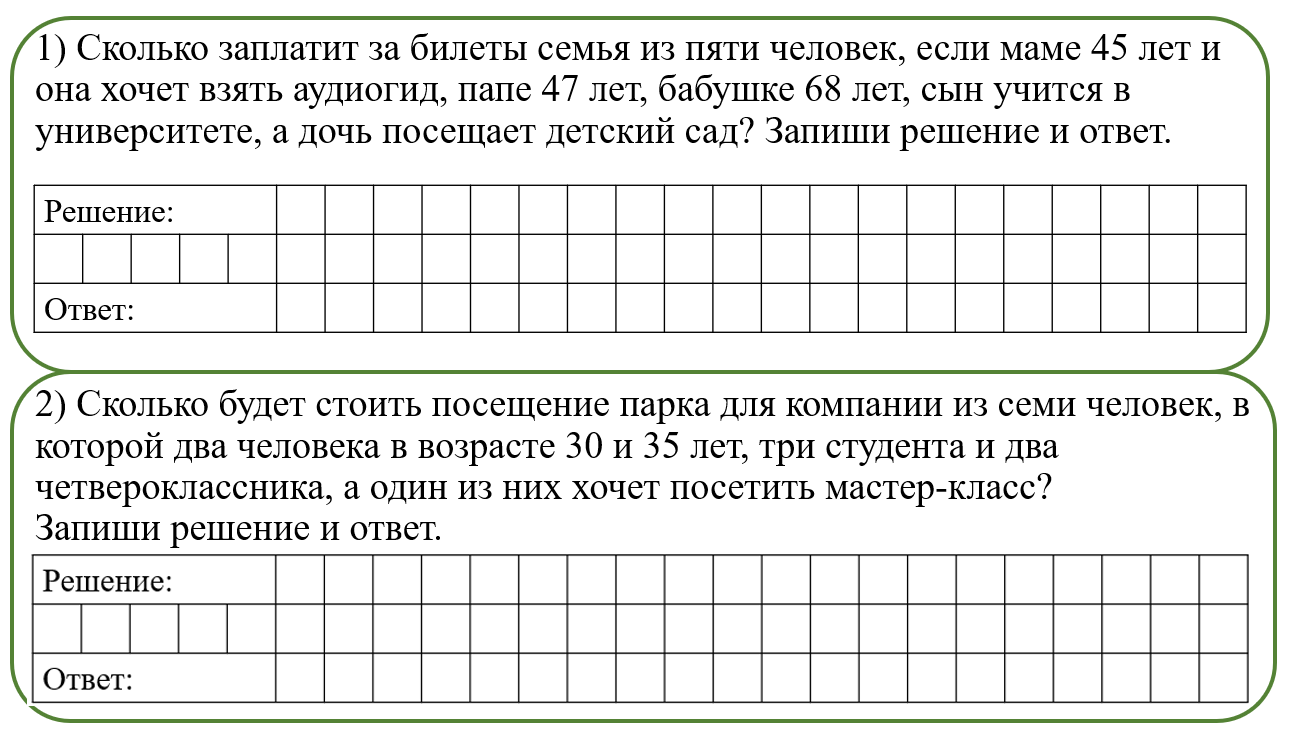

Маша вместе с друзьями хотела пойти кататься на горках. Помогите выбрать наиболее удачный день для посещения цирка, чтобы было температура воздуха была не ниже 20, но и не выше 6 градусов. А для этого внимательно посмотрите прогноз погоды в Красноярске. Составьте график температуры воздуха с 1 по 10 января. Выберите наиболее удачный день и запишите в программу.

Благоприятный день для похода на горки__________________________________________

Задание 3. Новогоднее представление в ТЮЗе.

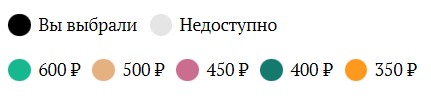

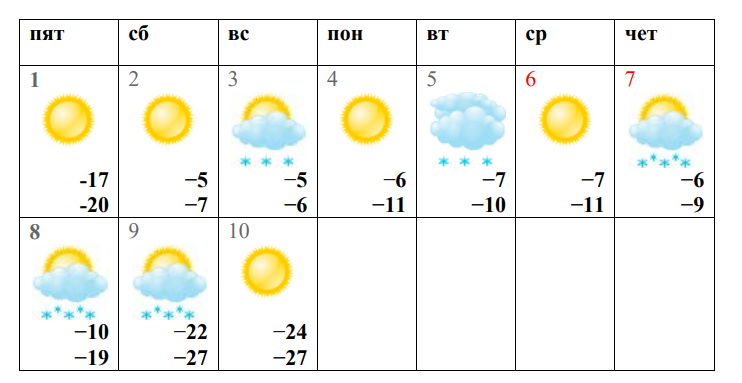

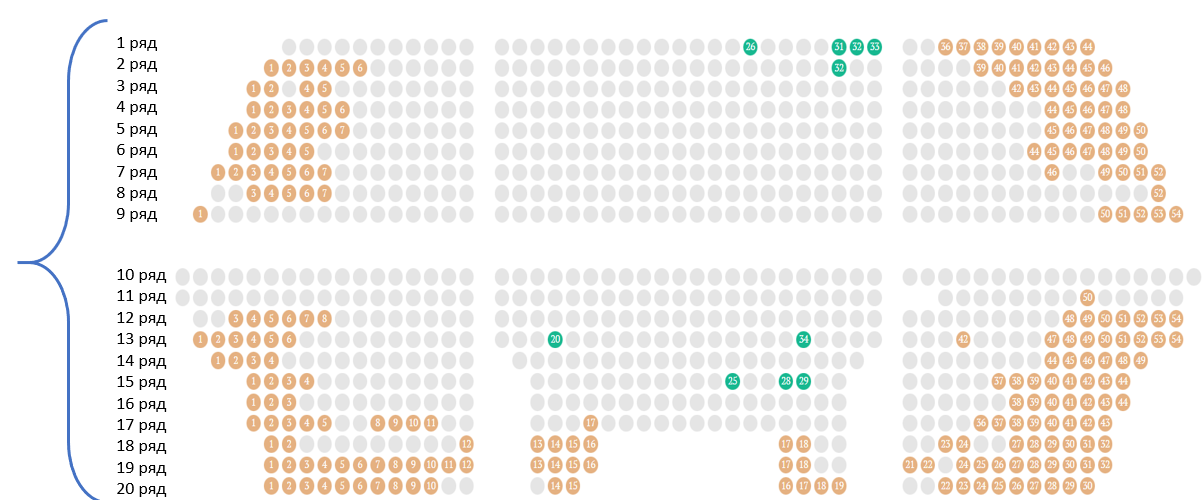

Маша с подругой Аней собрались идти в спектакль. Мама выделила Маше из семейного бюджета средства на посещение новогоднего спектакля в Театре юного зрителя в размере 1200 рублей. На сувениры и буфет можно потратить не более 400 рублей. Данные о расценках в буфете и сувенирной лавке представлены в таблице. Изучи таблицу свободных мест, выбери наилучшие места (в одном секторе, ближе всего к сцене), на которые можно приобрести билеты на оставшуюся сумму. Учти, что Аня и Маша хотят сидеть на соседних местах, Маша носит очки и не ничего увидит, если сядет дальше 13 ряда, но на местах с 1 по 15 ряд с биноклем хорошо увидит представление.

| Цены в буфете (руб) | Позиции в меню | Цены в сувенирной лавке (руб) | Товары |

| 150 | Бутерброд с ветчиной | 100 | Бинокль (аренда) |

| 100 | Пирожное «корзинка» с повидлом | 250 | Кукла |

| 50 | Чай | 150 | Веер |

СЦЕНА

Запишите номер ряда и номера мест/расход:_____________________________

Задание 4. Анализ расходов

В завершении каникул, семья Маши решила посчитать, сколько денег они потратили за весь период каникул на развлечения, а остаток положить в копилку для следующих, уже весенних каникул. Внесите данные в таблицу.

| Место | Сумма, которую потратили |

| Парк чудес «Галилео» |

|

| Цирк |

|

| Горки |

|

| Новогодний спектакль В ТЮЗе |

|

| Итого потратили: |

|

| Остаток: |

|

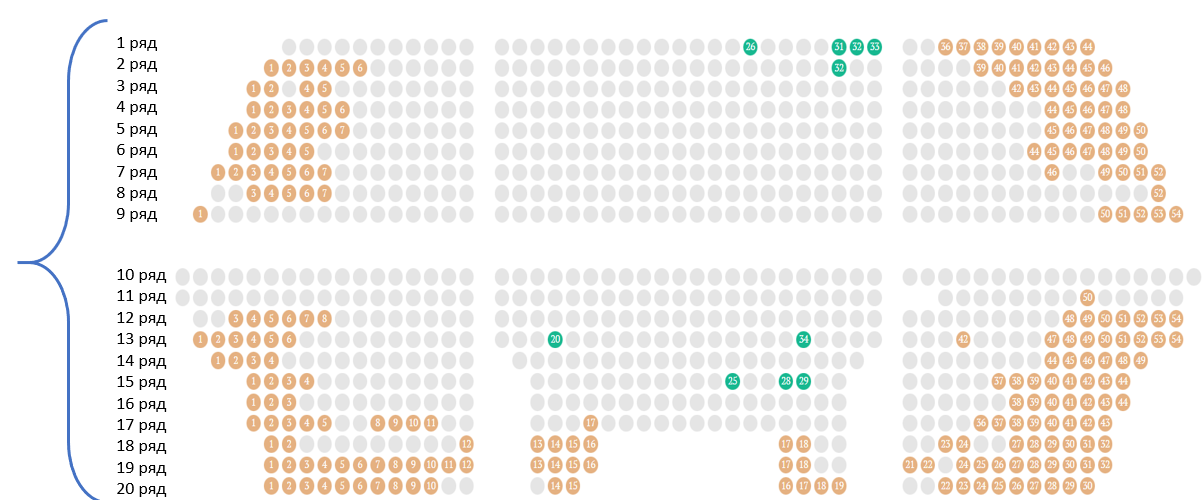

Задание 5. Оформите красочную программу новогодних каникул Маши в форме афиши, запишите в неё все данные, которые вы нашли при решении проектной задачи (с указанием расходов, даты посещения, выбранных мест в зале, если необходимо)

Презентация работы (защита проекта)

На этом этапе группами проводится предъявление результатов выполненной работы (выступление докладчиков), которая оценивается написанием отзывов на работу, выполненную другой группой.

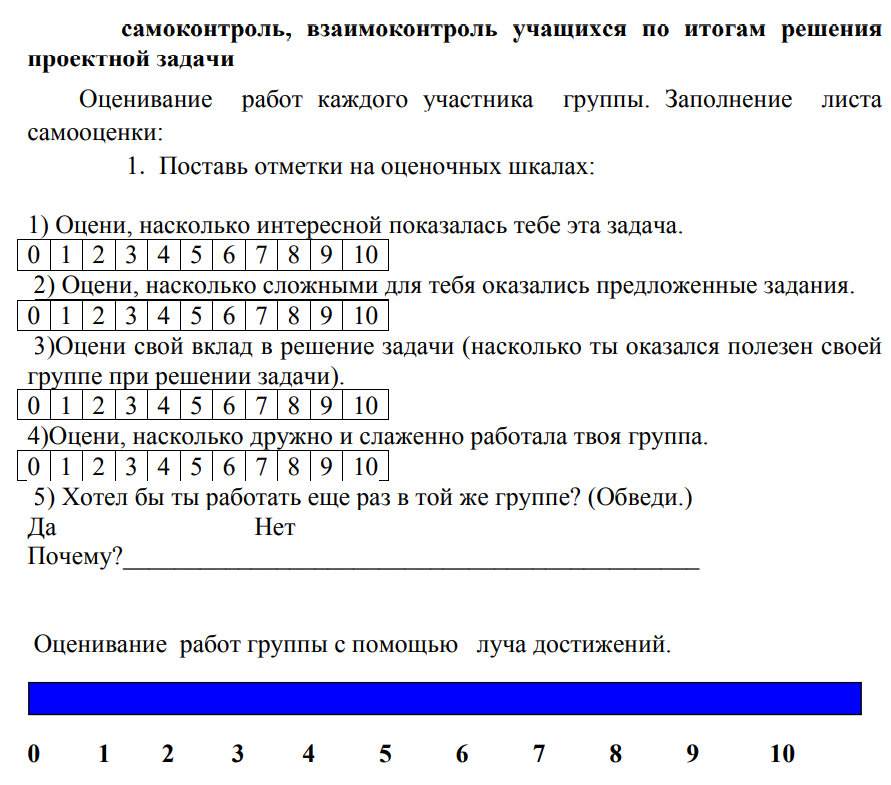

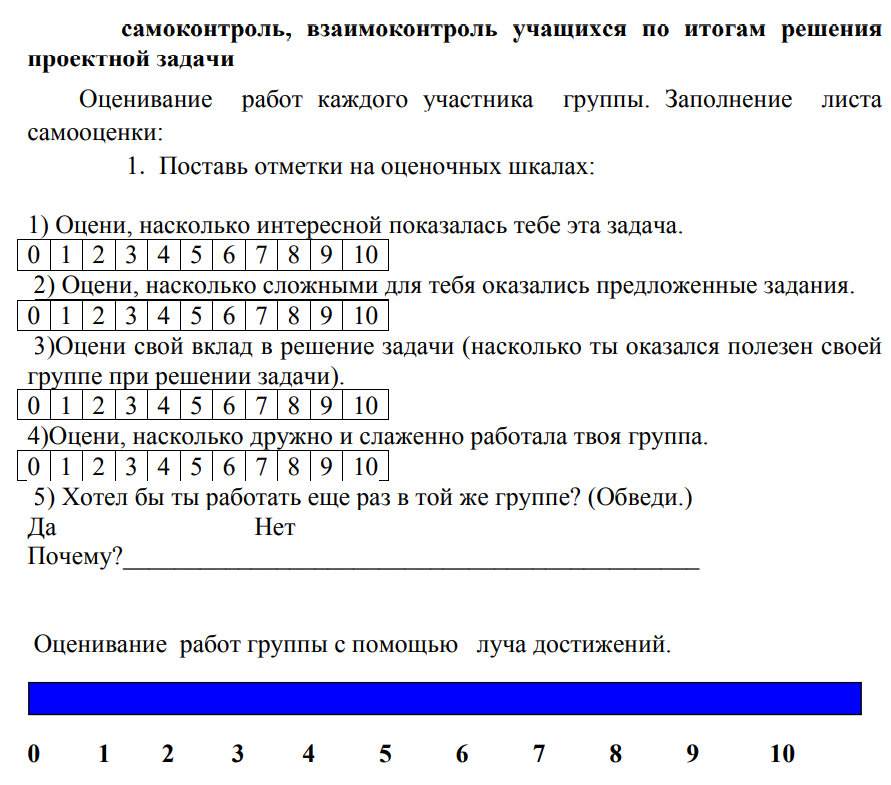

Заключительный этап. Самоконтроль, самооценка, взаимооценка работы учащихся по итогам решения проектной задачи.

2.5. Проектная задача «Праздничный кекс»

Автор: Семенова Екатерина, студентка группы 20П-3.

Даша и Вася - школьники города Красноярска. Они готовят маме праздничные кексы к 8 марта. Но у них не хватает некоторых ингредиентов, обязательных для приготовления. Давайте поможем им купить необходимые продукты и приготовить праздничные кексы на стол.

Прежде чем ехать в магазин, ребята считают общее количество денег, которое они могут потратить на покупки.

Задание 1. У Даши есть 1500 рублей, но ей нужно оплатить заказ из магазина «Пиши Рисуй» - 235 рублей, купить корм для хомячка- 150 рублей. А еще она хотела купить для Васи одно мороженое в павильоне «Славица», но не знает за какую стоимость: 35 рублей, 64 рубля или 59 рублей. Покупая мороженое, она давала продавцу 100 рублей, а он отдавал сдачу равную 36 рублям.

Заполни таблицу «Планируемые расходы детей»

| Наименование расхода | Стоимость | Осталось денег |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Всего осталось: |

|

(2 балла- таблица заполнена в полном объеме и верно;

1 балл- таблица заполнена в полном объеме, но допущены вычислительные ошибки\ нет вычислительных ошибок, но заполнена не в полном объеме;

0 баллов- таблица заполнена не в полном объеме и имеются вычислительные ошибки)

Теперь ребята знают, сколько денег они могут потратить на покупку ингредиентов.

Чтобы купить необходимые продукты, Даше и Васе нужно поехать в гипермаркет «Лента». Ребята уже оделись и пришли на остановку общественного транспорта.

Задание 2. Ребята едут в автобусе, стоимость проезда 36 рублей. Даша оплатила проезд социальной картой, а Вася нашел в кармане несколько монет: 4 монеты номиналом 10 рублей, 3 монеты 5-ти рублей, 6 монет по рублю и 1 монета 2-х рублей.

Автобус совершает первый рейс, поэтому у кондуктора не будет сдачи для Васи.

Какой комбинацией (сочетанием) монет мальчик может оплатить проезд?

__________________________________________________________

(1балл- комбинация монет подобрана верно (без сдачи))

(0 баллов- комбинация монет не равна 36)

Замечательно! Ребята доехали до гипермаркета «Лента» и готовы покупать недостающие ингредиенты.

Задание 3. Список необходимых продуктов писал Вася, он еще маленький и смог написать так ,как слышал. Расшифруйте слова и заполните таблицу.

| Запись Васи | Верная запись |

| [малако] |

|

| [какаа] |

|

| [сахарнай'а пудра] |

|

| [сухафрукты] |

|

| [шокалат] |

|

| [ван'ил'ный' с’ироп] |

|

| [разрыхл’и́т’ил’] |

|

| [маргар'ин] |

|

(1 балл-все названия написаны верно;

0 баллов- допущена 1 и более ошибок)

Теперь, когда список восстановлен, нужно приобрести необходимые продукты согласно списку.

Задание 4. На прилавках магазина множество товаров, помоги ребятам положить в корзину только нужные продукты, отметь их.

=55р.

=55р. =70р.

=70р. =68р.

=68р. =17р.

=17р.

=102р.

=102р. =59р.

=59р. =30р.

=30р.

= 86р.

= 86р.  =115р.

=115р. =83р.

=83р.

=217р.

=217р.  =37р.

=37р. =170р.

=170р.

Посчитай стоимость покупки. Хватит ли денег у Даши для покупки? Есть ли сдача? Если есть, то сколько?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(2 балла- выделены все продукты, необходимые для покупки, даны все ответы на вопросы;

1 балл- продукт выделены верно, на 1 вопрос не дан ответ;

0 балл- неверно выделены 1 и более продуктов\не даны ответы на вопросы.)

Задание 5. Итоговое.

Ребята купили продукты и отправились домой на общественном транспорте, оплачивая его так, как ехали в магазин.

Составьте схему\таблицу\рисунок, отображающие расходы Даши и Васи в этот день.

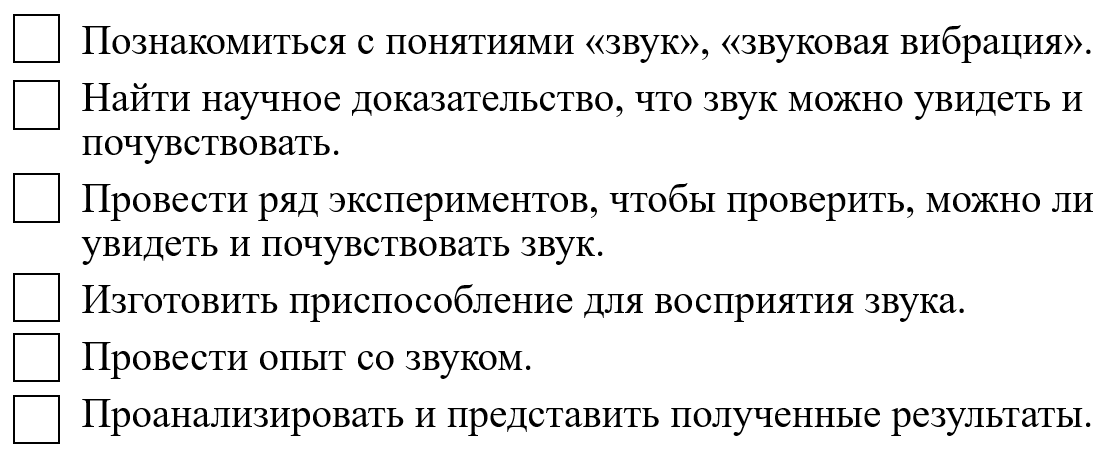

Рефлексия

1)Закрась первый круг зеленый цветом круг, если задания были интересными для тебя и ты старался справиться с трудностями.

Красным, если ты не смог справиться ни с одним заданием.

Желтым, если были трудности, с которыми ты не смог справиться.

2) Нарисуй во втором круге свою роль в группе, выполняя задания.

3) Напиши одно существительное к проектной задаче «Праздничный кекс».

4) Чтобы ты изменил в этой проектной задаче?

5) Напиши пожелания своей группе.

__________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На сегодняшний день в России существуют старые традиции реализации данного подхода, которые уже изживают себя, поскольку являются малоэффективными и не удовлетворяют современные требования.

На территории всей страны создаются и функционируют малые академии наук и научно-технические общества, которые и являются «исполнительным органом» проектной деятельности. Они приносят огромную пользу, но могут приносить ещё большую.

Основная цель таких заведений - это создание модели функционирования академических исследовательских объединений. Дети, которые принимают участие в подобных мероприятиях, - это будущие учёные и профессионалы, которым предстоит двигать колесо истории.

Обучение в таких обществах проводится более индивидуализировано и качественно, здесь есть время выслушать каждого, и каждый может реализовать любой свой проект. Современные образовательные стандарты направлены на то, чтобы минимизировать нагрузку на детей. Следует уменьшить количество, но повысить качество.

Проектно-исследовательская деятельность в дополнительном образовании становится всё более популярной. Изначально внедрение данной деятельности происходило только в основном процессе обучения, но позже стало ясно, что она может быть полезна и применима на различных кружках, факультативах и курсах. Эта сфера образования только начинает развиваться, поэтому печатных трудов, посвященных данной теме, практически нет.

Каждый желающий может обратиться к ФГОС. Проектная и исследовательская деятельность, описываемая в государственном стандарте, позволит понять основные моменты данного подхода. Наиболее активно он применяется в сфере информационных технологий. Это позволяет воспитать компьютерно-грамотного человека, который сумеет выразить свои идеи и проекты при помощи современной техники и оборудования. Первые опыты применения данного подхода уже дали свои положительные результаты. Обучение проводится с учащимися 7-16 лет. Поскольку работа должна быть творческой, то каждый волен сам выбирать желаемую тему и способы её представления.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ФГОС НОО // Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 11.12.2020)

Гузеев, В. В. Исследовательская работа школьников: суть, типы и методы / В. В. Гузеев, И. Б. Курчаткина // Школьные технологии. – 2010. – № 5. – С.49 – 52.

Дереклеева, Н.И. Мастер-класс по развитию творческих способностей учащихся. / Н. И. Дереклеева. – М.: 5 за знания, 2008. – 224 с.

Дроговоз, И.Г. Как организовать исследование и получить результат / И. Г. Дроговоз // Столичное образование. – 2011. – № 5.– С.49 – 51.

Запрудский, Н. И. Современные школьные технологии – 2 / Н. И. Запрудский. – Минск, 2010. – 256 с.

Зачёсова, Е. В. Написание текстов: рекомендации юным авторам учебных исследований и их руководителям. / Е. В. Зачёсова // Школьные технологии. – 2006. – № 5. – С.105 – 111.

Котельникова, Я.А. Некоторые особенности организации и оформления исследовательской работы учащихся: методическое пособие для педагогов, организующих исследовательскую деятельность школьников / Я. А. Котельникова // Исследовательская работа школьников. – 2009. – № 1. – С. 49–61.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Раздаточный материал к исследованию «можно ли услышать звук?»

Дневник исследования

Ф.И. участников группы:__________________________________________________________

Цель:___________________________________________________________________________

Дневник исследования

Ф.И. участников группы:__________________________________________________________

Цель:___________________________________________________________________________

| Барабанная перепонка – это структура органа слуха, преобразующая ______________ в механические колебания и передающая их в среднее ухо. |

|

| Барабанная перепонка – это структура органа слуха, преобразующая ______________ в механические колебания и передающая их в среднее ухо. |

|

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Раздаточный материал к исследованию «Какую воду мы пьем?»

Дневник наблюдения

Ф.И.О. участников группы________________________________________

Цель:__________________________________________________________

=55р.

=55р. =70р.

=70р. =68р.

=68р. =17р.

=17р. =102р.

=102р. =59р.

=59р. =30р.

=30р. = 86р.

= 86р.  =115р.

=115р. =83р.

=83р. =217р.

=217р.  =37р.

=37р. =170р.

=170р.