СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Методические рекомендации по написанию курсового проекта.

Просмотр содержимого документа

«Методические рекомендации по написанию курсового проекта.»

Цель и задачи курсового проекта

Курсовой проект по профессиональному модулю 02 «Эксплуатация сельскохозяйственной техники» выполняется по теме: «Планирование производственных процессов и определение оптимального состава МТП подразделения на период (наименование периода) с разработкой операционной технологии (наименование процесса)»; он является завершающей стадией изучения профессионального модуля и непосредственно подготавливает студентов к выполнению дипломных проектов по этой тематике. Кроме того, выполнение курсового проекта имеет своей целью закрепить и углубить теоретические знания студентов по дисциплине, вооружить студента методикой и привить ему навыки самостоятельного творческого решения инженерных вопросов, связанных с выбором системы машин для комплексной механизации возделывания сельскохозяйственных культур по прогрессивным технологиям, определением рационального состава МТП подразделения хозяйства, планированием его работы и определением основных показателей машиноиспользования, разработкой операционной технологии процесса (вспашка, посев, уборка с.-х. культуры и т.п.), расчетов экономической эффективности возделывания сельскохозяйственной культуры по перспективной технологии или себестоимости 1 га выполненной сельскохозяйственной операции.

В процессе проектирования студент должен закрепить свое умение пользоваться справочной литературой, стандартами, нормативной, периодической и другой литературой.

Требования к оформлению проекта

В учебном процессе студент разрабатывает текстовые конструкторские документы. В учебном процессе для курсовых проектов, выполнение которых носит исследовательский, конструкторский или технологический характер, это текстовый конструкторский документ — пояснительная записка (ПЗ), правила и формы выполнения которой устанавливает ГОСТ 2.106-96 «ЕСКД. Текстовые документы» и ГОСТ 2.105-95 «ЕСКД. Общие требования к текстовым документам».

Построение и изложение текста пояснительной записки для курсового проекта

Пояснительная записка (ПЗ) — текстовый конструкторский документ, содержащий описание устройства и принцип действия разрабатываемого изделия, а также обоснование принятых при его разработке технических и технико-экономических решений (ГОСТ 2.106—96).

Пояснительную записку составляют на листах формата А4, а необходимые схемы, таблицы, и чертежи допускается выполнять в документе или приложениях к документу на листах любых форматов, установленных стандартом.

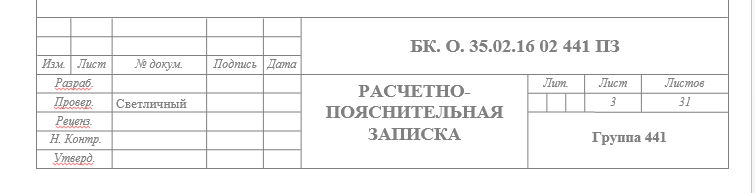

Выполнение основной надписи пояснительной записки и заполнение граф в ней для листа, следующего за заданием на курсовое проектирование, производят по ГОСТ 2.104—88 — по форме 2 и по форме 2а (Приложение 4) для всех последующих листов.

В строке «Разработал» всегда записывают фамилию студента; в строке «Проверил» — фамилию преподавателя, принимающего курсовой проект.

Объём и оформление проекта

Курсовой проект состоит из задания, пояснительной записки и графической части.

Пояснительная записка, в объёме 25-30 листов печатного текста, выполняется на бумаге формата А4 (297х210).

Текст пояснительной записки следует оформлять шрифтом Times New Roman 14, без сокращения слов (за исключением общепринятых сокращений) на одной стороне листа.

Каждый лист (страница), должен иметь поля: слева – 20 мм., сверху, снизу и слева – 5 мм.

Схемы, рисунки, графики и таблицы необходимо выполнять на стандартных листах, которые также вкладываются в пояснительную записку. При необходимости допускается использование листов бумаги нестандартных форматов, но не менее формата А4.

Все страницы пояснительной записки должны быть пронумерованы внизу листа, справа. Нумерация должна быть сквозной от титульного листа до последней страницы, включая все иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах. На задании номер страницы не ставится, но учитывается.

Материал в пояснительной записке располагается в следующем порядке:

- титульный лист (приложение 1);

- задание на проектирование (приложение 2);

- содержание пояснительной записки с указанием страниц

(приложение 3);

- введение;

- пояснения и расчёты по заданию (основной материал);

- заключение;

- литература.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕТОДИКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Расчетная часть

1.1 Выбор и обоснование марочного состава тракторов

и сельскохозяйственных машин.

Выбор и обоснование марочного состава тракторов и с/х машин для подразделений хозяйства определяется природными условиями зоны нахождения хозяйства (почвы, рельеф местности); хозяйственными условиями (направление хозяйственной деятельности и возделываемые культуры; размерами полей, характером производственных процессов и соотношением между работами общего назначения, работами по уходу за пропашными культурами и специальными работами, требованиями обеспечения комплексной механизации возделывания сельскохозяйственных культур, приведенными затратами на единицу выполненной работы.

Сложность расчета состава МТП для подразделения хозяйства и хозяйства в целом связана с сезонностью и кратковременностью большинства работ по возделыванию культур и необходимостью выполнять эти работы одним и тем же составом машин. Признак качества выбранного состава парка или критерий оптимальности устанавливают в зависимости то всего набора работ, которые должны: быть выполнены в подразделении. При этом следует учитывать, что в разные периоды года выполняются разные виды работ, на каждой из которых может быть использовано несколько различных машин или агрегатов.

При определении состава МТП подразделения хозяйства необходимо руководствоваться следующими основными требованиями:

В состав парка должны войти только те типы машин. Которые обеспечивают высокое качество выполнения операций, позволяют проводить их с соблюдением всех требований агротехники, вырастить высокий урожай и убрать его без потерь.

Машин каждого типа должно хватать для выполнения всех работ в полном объеме и в установленные агротехнические сроки.

Состав МТП должен быть подобран так, чтобы производство всей запланированной сельскохозяйственной продукции требовало наименьших затрат.

Дополнение к существующему составу парка тракторов и сельхоз машин подразделения должно быть с наименьшими дополнительными капитальными затратами и полнее использовать уже имеющеюся.

Входящие в состав парка машины должны быть такими по производительности и универсальности, чтобы хватило механизаторов для выполнения работ в установленные агротехникой сжатые сроки и механизаторы могли быть равномерно заняты на выполнении различных работ на протяжении всего года.

В состав парка должно входить как можно меньше машин различных марок одного назначения.

Надо стремиться все разнообразие работ в подразделении выполнять возможно меньшим количеством марок тракторов, целесообразно в зависимости от условий работы и возделываемых культур иметь 2…4-х марок. Большое количество марок тракторов усложняет их техническое обслуживание, вызывает необходимость приобретение широкой номенклатуры запчастей и ремонтных материалов, а недостаточное – снижает возможность обеспечения комплексной механизации и не способствует повышению производительности труда.

При выборе сельскохозяйственных машин необходимо стремится к сокращению многомарочности, отдавать предпочтение новым машинам серийного производства, а при выборе тракторов – энергонасыщенным тракторам новых марок.

Результаты выбора марочного состава МТП подразделения необходимо представить в виде таблицы 1.1.

Таблица 1.1. - Марочный состав МТП подразделения, рекомендуемый для возделывания с./х. культур.

| Наименование |

| Примечание |

| Трактор гусеничный | Т-150 | 30 кН |

| Трактор колесный | МТЗ-80 | 14 кН |

| Плуг навесной | ПЛН-5-35 |

|

| Плуг навесной | ПЛН-4-35 |

|

| Лущильник | ЛДГ-10А |

|

Марки машин, приведенных в этой таблице, будут использоваться при разработке технологических карт возделывания сельскохозяйственных культур в подразделе 1.2 расчетно-пояснительной записки курсового проекта.

1.2 Разработка технологических карт возделывания сельскохозяйственных культур и плана механизированных работ на заданный период.

Объем механизированных работ на определенный период сельскохозяйственного года (весна, лето, осень), необходимый для количественного состава МТП подразделения, устанавливается с помощью технологических карт, которые составляют по всем возделываемым в подразделении культурам.

Технологические карты составляются по форме таблицы 2.2. На основе технологических карт, взятых в хозяйстве по каждой культуре, составляется перечень всех работ (граф 2 таб. 2.2), планируемых к выполнению в подразделении данной культуры (за период согласно заданию на курсовое проектирование). Работы в графу 2 заносятся в календарной последовательности их выполнения, начиная с основной обработки почв и кончая уборкой урожая.

Перечень работ принимается по перспективной технологии с учетом особенностей местных условий, достижений науки и передового опыта, обеспечивающих получение максимального урожая при наименьших затратах труда и средств.

Особое внимание должно быть уделено интенсивным индустриальным технологиям возделывания сельскохозяйственных культур.

Каждому виду работ присваивается порядковый номер-шифр (графа 1).

В графу 3 по каждой работе заносятся основные агротехнические требования и другие показатели, определяющие качество их выполнения, например, глубина обработки почвы, норма высева семян, внесение удобрений и др.

Объем работ (Q) в гектарах, тоннах, тонно-километрах по каждой работе заносится в графу 4. Он устанавливается в соответствии с площадью, занимаемой данной культурой, или принятыми показателями (урожайность основной и побочной продукции, нормы внесения материалов, расстояние перевозок и т.п.).

За календарные сроки выполнение работ Dк (графа5) принимаются научно обоснованные оптимальные для района расположения подразделения сроки. Количество рабочих дней выполнение каждой сельскохозяйственной работы Dр (графа 6) устанавливается на основании календарных сроков (графа5) периода выполнения работы с учетом коэффициентов использования календарного времени и технической готовности по фромуле

Dp = Dk α Kт.г. (1)

где: Dk – количество календарных дней выполнения работ,

α –коэффициент использования календарного времени,

Kт.г. –коэффициент технической готовности.

Коэффициент технической готовности МТП отражает простои агрегатов, связанные с приведением плановых технических обслуживании, устранением неисправностей и отказов, приходящихся на рабочие дни. Его значение принимается равным 0,95 при α 0,8 и более 0,95 при α

Полученное значение Dp округляется до целого числа.

Продолжительность работы агрегата в течении суток Тс (графа 7) устанавливается на основании принятого в хозяйстве рабочего дня на данный период с учетом характера выполняемой работы и календарного периода ее выполнения.

Она может быть равна продолжительности смены – 7 часам при односменной работе, продолжительности светового дня (посев, междурядная обработка и др.) и 14 или 21 часу при двух - или трехсменной работе.

Количество смен за сутки Ксм (коэффициент сменности; графа 8) определяется как частное от деления продолжительности рабочего времени суток Тс на продолжительности семичасовой смены

Тсм (Ксм=Тс/Тсм).

Состав машинотракторного агрегата (графы 9,10,11 и 12) для выполнения каждой работы подбирается с учетом обеспечения необходимого качества работы, высокой производительности и наименьших затрат труда и Марки тракторов и сельскохозяйственных машин выбираются из таблицы 2.1 с таким расчетом, чтобы принятый состав агрегатов наиболее полно удовлетворял предъявляемые выше требованиям. Кроме того, нужно иметь в виду, что по каждой культуре в зависимости от принятой технологии должен подбираться комплекс машин, согласованных между собой по основным технологическим параметрам.

Количество машин в агрегате принимается на основании рекомендаций с учетом конкретных условий подразделения так, чтобы обеспечить оптимальную загрузку трактора, максимальную производительность и экономичность при высоком качестве выполняемой работы.

Количество персонала, обслуживающего агрегат в течении одной смены mтр и mа (графа 13 и 14), устанавливается в соответствии с выбранными машинами агрегата (прицепные, навесные) и принятой схемой его обслуживания.

Норма выработки Wсм агрегата за семичасовую смену( графа 15) принимается по данным хозяйства или нормативным справочникам ( «Типовые нормы выработки и расхода топлива на механизированные полевые работы в сельском хозяйстве», ч,1…3) с учетом удельного сопротивления при пахоте и длины гона.

Если норма выработки на данную работу не установлена, она подсчитывается по известным из учебника формуле.

Выработка агрегата за сутки (графа 16):

Wс=WсмKсм или Wс= ![]() (2)

(2)

где: Тсм – продолжительность смены (7ч.)

Таблица 1.2. - Технологическая карта №1 возделывания озимой пшеницы в бригаде №1 СПК «Новая жизнь» Городовиковского района на площади 100 га. Урожайность и валовый сбор: основной продукции 4т/га-400т. побочной продукции 5,0т/га-500т.

| № с/х работ | Наименование с/х работ | Основные агротех. требования(м) | Объем работы ,га, т, т, -км Q | Агротех срок | Продолжительность работы, ч-Т см | Количество смен за сутки-К см | Марка трактора | Марка сцепки | Марка с/х машины | Количество машин в агрегате nм | Механизаторов mтр | Вспомогательных рабочих mp | Норма выработки агр. за 7ч cмену Wсм | Выработка за сутки Wc | Выработка агр. за агросрок Wa | норма расхода топлива кг, gн | Требуется для выполнения всего объема работ | Выполнено нормосмен nсм | Эталонная выр тракт. за 7ч cмену Wэ | Количество усл эталонных га. Us | ||||||

| Календарный Do | Количество рабочих дней | Тракторов nагр | Сцепок nсц | с/х машин nсхм | Трактористов-машинистов mтр | Вспомогательных рабочих mв | Топлива G | |||||||||||||||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 1.1 | Лущение стерни | 0,08 …0,1 | 100 | 5VII -10VII | 3 | 14 | 2 | Т- 150 | - | ЛДГ- 15 | 1 | 1 | - | 71 | 148 | 710 | 2,5 | 1 | - | 1 | 1 | - | 250 | 1,35 | 11,6 | 15,7 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Выработка агрегата Wа за агросрок (графа 17)

Wа=Wсм • Dр (3)

Норма расхода топлива gн (графа18) принимается по данным хозяйства в зависимости от марки и вида выполненяемой работы или по нормативным справочникам.

Количество тракторов (агрегатов) nагр (графа 19) необходимых для выполнения сельскохозяйственных операций, определяется по формуле:

nагр = ![]() (4)

(4)

Если в агрегате с трактором для присоединения сельскохозяйственных машин используется сцепка, то количество сцепок (графа 20) равно количеству тракторов nагр

Количество необходимых машин nс/хм для выполнения сельскохозяйст-венных операций (графа 21) определяется умножением количества тракторов nагр на количество машин в агрегате nм:

nс/хм = nагр• nм (5)

Количество трактористов-машинистов mтр (графа 22) необходимое для выполнения рассматриваемой операции, определяется умножением количества агрегатов, занятых на данной работе, на количество полных рабочих смен за сутки:

mтр = nагр Ксм (6)

Аналогично определяется количество прицепщиков и вспомогательных рабочих mв (графа 23):

mв = nагр Ксм m' в (7)

где : m' в - количество прицепщиков и вспомогательных рабочих на одном агрегате.

Потребное количество топлива (графа 24) определяется умножением объема Q (графа 4) на норму расхода топлива gн (графа 18) и записывается в графу марки трактора, выполнявшего эту работу.

В графу 25 записывается количество выполненных на данной работе нормсмен nн.см определяемое как частное от деления запланированного объема работы Q (графа 4) на норму выработки агрегата за 7 часовую смену Wсм (графа 15). В графе 26 проставляется эталонная выработка Wэ трактора, выполнявшего данную работу за 7 часовую смену (см. приложение 14).

Количество условных зталонных гектаров при выполнении данной сельскохозяйственной операции Uэ (графа 27) определяется как произведение граф 25 и 26 то есть

Uэ= nн.см Wэ (8)

Значение затрат труда в чел.-ч на единицу выполненной работы Нга (графа 28) к на весь объем работ HQ (графа 29), а также прямых эксплуатационных затрат в рублях на единицу работы Сга (графа 30) и на весь объем работ СQ (графа 31) возьмите из технологических карт хозяйства. Методика расчета этих показателей приведена в подразделе 3.5 и разделе 4 данного руководства.

Пример заполнения технологической карты по одной из работ приведен в таблице 2.2. Составленные таким образом технологические карты не учитывают всего объема механизированных работ, выполняемых в подразделении. Помимо возделывания и уборки сельскохозяйственных культур, необходимо учесть работы, связанные с освоением новых земель, дорожные и строительные работы, работы по заготовке удобрений, обслуживанию животноводческих ферм и т.п.

Планируют их также по форме технологической карты указанием как вида, так и сроков выполнения каждой работы. В зависимости от конкретных условий и особенностей подразделения объем этих работ рекомендуется принимать на уровне 20-30% к объему, сведу смотренному по технологическим картам.

На основе технологических карт по возделыванию сельскохозяйственных культур и других сопутствующих работ составляется план механизированных работ по хозяйству или его подразделению на определенный период года (весенний, летний, осенний и т.п.) по форме таблицы 2.3.

Работы в таблицу 2.3 заносим в хронологическом порядке из технологических карт на определенный период сельскохозяйственного года (в графу 2).

При заполнении таблицы 2.3 необходимо правильно, в строгом соответствии с агросроками занести все работы из технологических карт и не допустить ошибок, так как план механизированных работ является основой для построения графиков машиноиспользования ( загрузки) тракторов.

Данные для заполнения граф 4…21 выбираются из технологических карт.

Если совпадают наименования работ, агросроки их выполнения, составы агрегатов, нормы выработки и расхода топлива, то в графу 4 таблицы 2.3 данная работа заносится один раз вместо нескольких одинаковых в технологических картах, а объемы работ суммируются.

Графы 22 и 23 табл. 2.3 являются основанием для построения интегральных кривых выработки тракторов в гектарах условной эталонной пахоты (у.э.п.) и расхода топлива в килограммах. Интегральные кривые строятся как суммарная наработка в га. у. э. п. или суммарный расход топлива по всем видам работ с среднем на один эксплуатационный трактор. Количество эксплуатационных тракторов по маркам n![]() и

и ![]() определяется из графиков загрузки тракторов в напряженный для данной марки тракторов период сельскохозяйственных работ.

определяется из графиков загрузки тракторов в напряженный для данной марки тракторов период сельскохозяйственных работ.

Значение Wпер(графа 22) и Gпер(графа 23) находятся по формуле:

Wпер = ![]() , Gпер =

, Gпер = ![]() (9)

(9)

1.3 Расчет и построение графиков машиноиспользования (загрузки тракторов) и интегральных кривых расхода топлива и наработки тракторов.

С помощью технологических карт возделывания сельскохозяйственных культур невозможно установить максимально необходимое количество тракторов для выполнения запланированных в подразделении работ. Этот вопрос может быть решен путем построения графиков, которые не только наглядно отражают загрузку тракторов по периодам года, но и обеспечивают четкое согласование выполняемых работ.

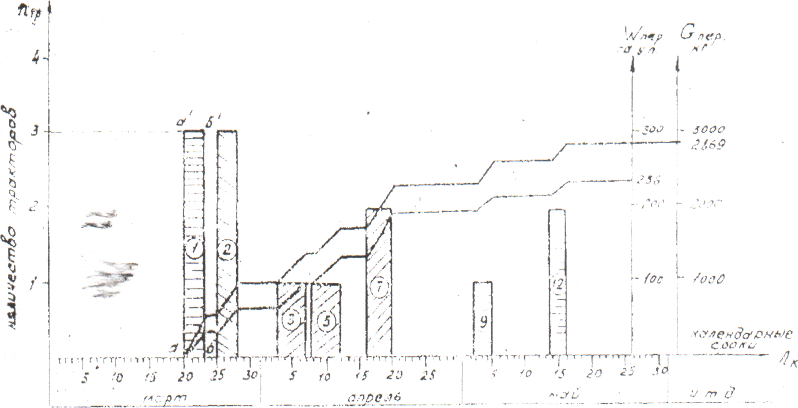

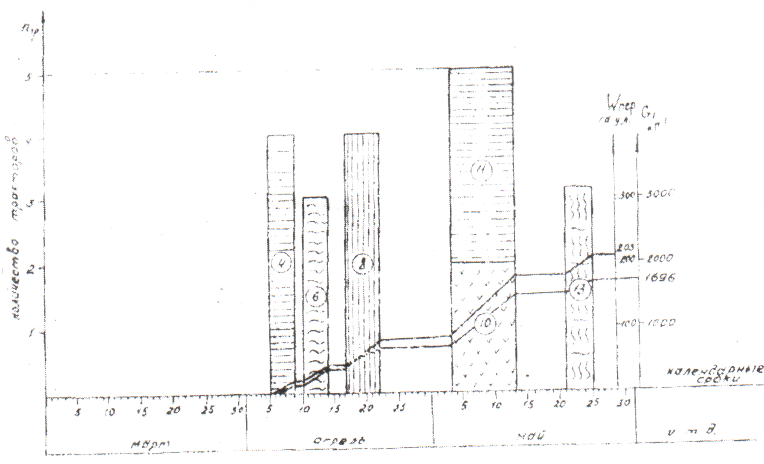

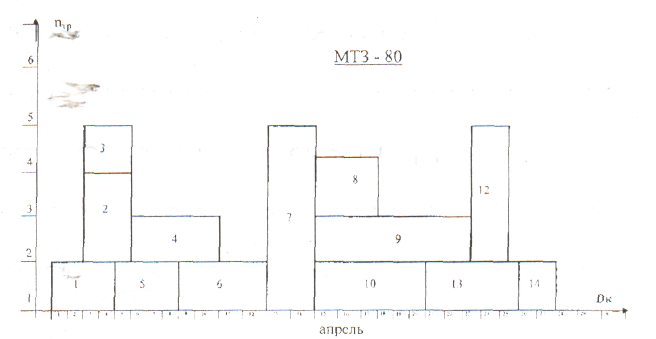

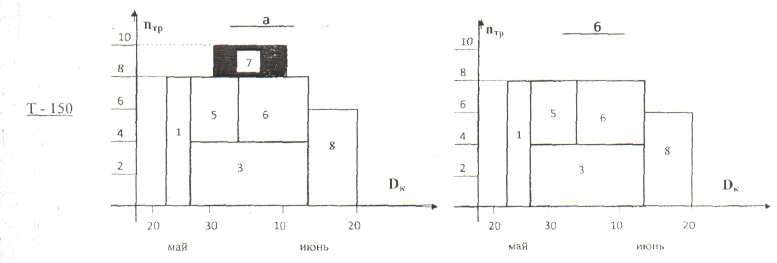

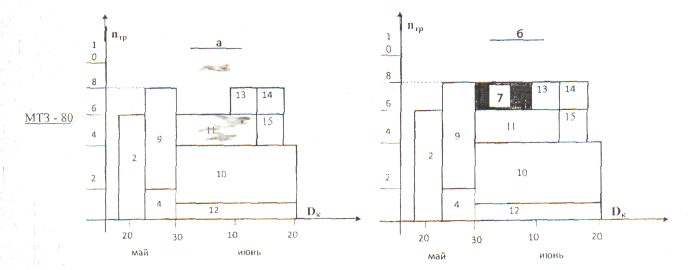

Рис. 1 График загрузки тракторов

Рис.2. График загрузки тракторов МТЗ 80

Цель построения графиков загрузки – выявить максимальную потребность в тракторах каждой марки в напряженные периоды сельскохозяйственных работ и путем корректировки графиков установить их максимально необходимое количество, которое позволит выполнить запланированные работы в оптимальные агросроки.

График машиноиспользования (загрузки) тракторов строится по данным плана механизированных работ (таблица 2.3) следующим образом.

В прямоугольных осях координат по оси абсцисс откладывается время года в календарных днях, а по оси ординат – количество тракторов.

Рекомендуемые масштабы для построения графиков загрузки: для календарных дней года μдн= 5 мм. – 1 день, для тракторов μтр.= 10 мм. -1 трактор.

На рисунке 1 и 2 представлены графики загрузки тракторов Т-50 и МТЗ-80, построенные по данным таб. 2.3.

Строится график в такой последовательности (см, рис.1):

На первой операции «Боронование озимых» работают 3 трактора Т-150 с 20.III по 23.III в течении трех рабочих дней. Откладываем на оси абсцисс в пределах агросрока 3 рабочих дня – начало операции (точка «а» ) и наконец операции (точка «б»), по оси ординат – количество тракторов 3.

Получаем прямоугольник а-а'-б'-б-, в центре которого указываем порядковый номер сельскохозяйственной работы -1. Площадь прямоугольника, полученного на графике, выражает количество трактородней, необходимых для выполнения данного объема работы.

Аналогично, по данным графа 6,7,19 расчетной таб. 2.3 строятся прямоугольники по всем остальным операциям на графиках загрузки.

Потребное количество агрегатов nагр. (гр.19, таб.2.3) для выполнения каждой сельскохозяйственной операции определяется по формуле

nагр. = ![]() =

=![]() (10)

(10)

где nагр – объем работы физических га. т. т. км (гр.4, таб 2.3).

Dp – число рабочих дней в пределах агросрока ( графа 7 таб. 2.3)

Wа=WсD –производительность агрегатов за агросрок, га/период (графа 16, таб.2.3)

Например. Работа 1 по расчетной таблице 2.3. Ее объем Q=800 га, число рабочих дней в пределах агросрока Dр = 3, суточная производительность агрегата Wс= 87,5 га/сут. Тогда потребуется

nагр = ![]() =

= ![]() ≈ 3 агр

≈ 3 агр

Аналогично выполняют расчеты по всем остальным сельскохозяйственным работам таб. 2.3. Графики загрузки строятся на миллиметровой бумаге формата А-1 (594х841) или А-2 (420х594) и для удобства корректировки располагаются так, как показано на рисунке 3, на котором представлен примерный вид графиков загрузки и порядок оформления листа №1 графической части курсового проекта.

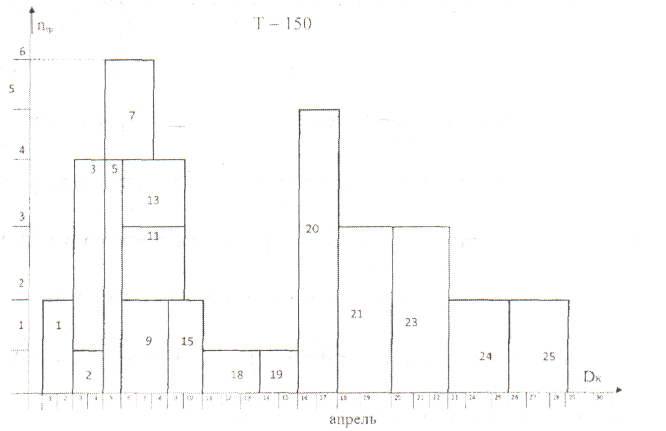

Рис. 3. Графики машиноиспользования (загрузки трактора)

После построения графика загрузки тракторов будут иметь периоды с максимальной (пиковой) загрузкой и минимальной загрузкой (недогрузкой). Чтобы снизить максимальной количество потребных тракторов до минимально необходимого, следует произвести корректировку (сглаживание пик и впадин) графиков загрузки.

Корректировка графиков загрузки тракторов может быть выполнена следующими способами:

I- способ – изменением сроков выполнения отдельных работ в приделах оптимального установленных агротребованиями;

II- способ- уменьшением количества работы агрегата за счет увеличения продолжительности рабочего дня (двух- трехсменная работа) если это не ухудшает качества работы;

III- способ- частичным перераспределением объема работ между тракторами различных марок, передачей части работ на самоходные машины, автотранспорт.

Рассмотрим порядок корректировки графиков загрузки тракторов (см.рис.4-6)

I- способ: Изменение сроков выполнения работ.

Из графика загрузки тракторов Т-150 (рис. 4) видно, что они имеют максимальную загрузку с 19.V по 03.VI.

Рис.4. I способ

Т-150

а) до корректировки ; б) после корректировки

а) до корректировки; б) после корректировки Рис.5. II способ МТ'З- 80

Для уменьшения потребления количества тракторов сроки выполнения 8-й операции изменим так: начало операции будет 21.V, конец операции 06.VI. Тогда операцию 6 будут выполнять четыре трактора, а операция 8 («пик») сдвинется в пределах агросрока на 3 дня и для её выполнения потребуется также 4 трактора, а не 6 (см. вариант «б» графика).

II-способ: Увеличение сменности работ.

При планировании необходимо принимать не односменную, а двухсменную работу агрегатов при условии соблюдения требований агротехники из рис. 5 видно, что на операцию 1 при работе в одну смену требуется 10 тракторов МТЗ-80. Если увеличить сменность в два раза, то количество тракторов уменьшится в два раза и на выполнение данной операции потребуется не 10, а 5 тракторов МТЗ-80. (см.вариант «б» графика)

![]()

а)до корректировки б) после корректировки

Рис.6. III способ, МТЗ-80

III-способ: Перераспределение объёма работ между тракторами различных марок.

Если после сравнения двух графиков загрузки тракторов различных марок обнаруживается большая потребность в тракторах одной марки, какой то короткий период и в это же время тракторы другой марки не догружены, то часть работ с тракторов одной марки, имеющих «пиковую» нагрузку переносится на тракторы другой марки.

На рис.6, трактора Т-150 имеют «пиковую» загрузку с 30.IV по 08. V и требуется их всего 10 штук. В этот же период с 30.IV по 12.V трактора МТЗ-80 не догружены. Операция семь может быть выполнена и трактором марки МТЗ-80. Переносим операцию 7 с тракторов марки Т-150 на тракторы МТЗ-80, которые в данный период не догружены.

В результате корректировки графиков (рис.6) потребность в тракторах Т-150 уменьшилась с 10 до 8 штук, в то время как трактора МТЗ-80 получили более равномерную загрузку. Результаты корректировки графиков загрузки тракторов и все связанные с этим изменения необходимо отразить в технологических картах и планах механизированных работ, после чего они становятся более реальными и экономичными для хозяйства.

После корректировки графиков загрузки на них все же неизбежно остаются, хотя и меньшей мере пиковые нагрузки, которые и определяют потребное количество эксплуатационных тракторов nэкспл. по маркам, непосредственно занятых на выполнении работ.

На рисунке 3 представлены графики загрузки тракторов двух марок, из которых ясно, что для выполнения всех работ подразделению хозяйства необходимо иметь тракторов Т-150- 6 штук, МТЗ-80 -5 штук.

Списочное (инвентарное) или действительно необходимое количество тракторов должно быть несколько больше в связи с неизбежностью их простоя на плановых ТО и ремонтах.

Списочное количество тракторов nэкспл. определяется по формуле

nинв. = ![]() (11)

(11)

где τм.г –коэффициент технической готовности трактора, учитывающий простои в ремонте и на плановых ТО; при расчетах принимается в пределах 0.85-0.92.

Для определения расхода топлива по периодам работ, расчета вместимости нефтехранилищ, планирования ТО и ремонтов, технической эксплуатации машин на графиках загрузки тракторов.

Для построения интегральных кривых с правой стороны графика (рис.1) по оси ординат в выбранном масштабе наносим шкалы расхода топлива и суммарной наработки трактора данной марки за период сельскохозяйственных работ. Исходными данными для построения интегральных кривых служат графы 22 и 23 расчетной таблицы 2.3.

Расход топлива за период и наработку тракторов определяем путем сложения расходов топлива и наработки по всем работам, выполняемым трактором данной марки. Интегральные кривые строятся как суммарный расход топлива и наработка по всем видам работ в среднем на один трактор. Масштабы: μWпер-1 мм.-5 га; μGпер-1мм.-50кг.

Построение интегральной кривой расхода топлива производится в следующей последовательности.

Расход топлива на операцию 1 «Боронование озимых» составляет 533кг (гр.235 таб.2.3).

На оси абсцисс отмечаем точку, соответствующую началу выполнения операции, а на ординате, соответствующей концу выполнения первой работы, в принятом масштабе откладывают отрезок, равный расходу топлива при выполнении данной работы. Конец этого отрезка и точку в начале работы на оси абсцисс соединяем прямой линией. Если после первой работы выполняется следующая без разрыва во времени, на вертикали соответствующей концу второй работы, откладываем отрезок равный в масштабе суммарному расходу топлива на выполнении первой и второй работ. Если между сельскохозяйственными работами имеются разрывы (работы не выполняются), то в этих промежутках отрезки интегральной кривой будут идти параллельно оси абсцисс.

Аналогичным образом по данным графы 22 таблицы 2.3 строится интегральная кривая суммарной наработке а условных эталонных га. за период (см. рис.1)

В результате построения на графике (рис.1) получаются две ломанные линии, верхние точки дают расход топлива в килограммах и наработку в га у.э.п. на один эксплуатационный трактор за планируемый период сельскохозяйственных работ. В этой же последовательности строятся интнгральные кривые по другой марке трактора (МТЗ-80, рис.2). При помощи интегральных кривых анализируют показатели использования трактора, определяют потребность в ГСМЭ транспортных средствах, планируют ТО МТП. По характеру интегральной кривой можно судить о напряженности работ, выполняемых тракторами каждой марки: крутой подъем кривой свидетельствует о напряженном периоде работ, пологий – о спаде напряжения.

Горизонтальные участки кривой указывают на отсутствие работ в этот период.

1.4 Расчет потребности подразделенных хозяйств в сельскохозяйственных машинах.

Количество сельскохозяйственных машин, необходимых для выполнения запланированного объема работ, определяется из граф 20 и 21 расчетной таблицы 1.3, а также из графиков загрузки тракторов.

Для этого по таблице 1.3 и по графикам загрузки устанавливаем периоды наибольшей потребности (пиковой нагрузки) по каждой марке сельскохозяйственных машин и потребное подразделению хозяйства количество машин в этот период.

Например, зерновые сеялки используют на посеве ранних колосовых, трав, зернобобовых и озимых культур в разные периоды года, поэтому потребность в них принимается по тому периоду, в которой будет требоваться их максимальное количество.

Потребное количество машин, применяемых только на одном виде и в один период, определяется непосредственно из граф 20 и 21 таблицы 2.3.

При определении потребности в сельскохозяйственных машин не следует забывать, что одних и тех же марок используются в разные периоды года, и чтобы не допустить ошибок, необходимо очень внимательно находить период наибольшей потребности в них.

При формировании парка машин необходимо также учитывать природно-климатические и другие условия подразделения. Поэтому все трактора класса 20 кН и выше должны быть снабжены плуговыми, а класса 30 кН и выше – еще и сцепками.

Таблица 1.4. - Потребность подразделения в сельскохозяйственных машинах

| Наименование машин | Марка | Количество, шт. | ||||

| имеется в подразделении | требуется по проекту | требуется | Марка | |||

| списать | приобрести | |||||

| 1.Лущильник дисковый | ЛДГ-10 | 4 | 5 | - | 1 | ЛДГ-15 |

| 2. Плуг навесной | ПН-8-35 | 2 | 3 | - | 1 | ПТК-9-35 |

| 3.Плуг полунавесной | ПЛП-6-35 | 2 | 3 | - | 1 | ПТК-5-40 |

| 4.Плуг навесной | ПН-4-35 | 3 | 5 | - | 2 | ПАН-4-35 |

| 5.Сцепка универсальная | С-18У | 5 | 6 | 1 | 2 | СП-16 |

| 6.Сеялка зерновая | СЗ-3,6 | 6 | 8 | 2 | 4 | СЗУ-3,6 |

Отдельные машины большой производительности, используемые в подразделении короткий срок (например, погрузчики минеральных удобрений и т.п.), нецелесообразно иметь в составе парка машин подразделения, а лучше временно привлекать для выполнения работ из состава МТП хозяйства.

Потребность подразделения в машинах всех марок представляется в виде таблицы 1.4

На основании данных таб.1.4 уточняется количество машин, имеющихся фактически в подразделении хозяйства, сколько требуется по расчету, а также количестве машин, подлежащих списанию с баланса подразделения, и подачи в заявку на приобретение новой техники; намечаются также новейшие сельскохозяйственные машины серийного производства, подлежащие завозу в хозяйство.

Таблица 1.4 может быть использована также для определения затрат труда на хранение, ТО и ремонт машин.

1.5. Расчёт потребности подразделения в топливе и смазочных материалах.

В данном подразделе расчетно-пояснительной записки курсового проекта определяется количество основного (дизельного) и (пускового (бензина)) топлива, а также смазочных материалов, потребных для работы тракторов подразделения на планируемый период. Потребность в основанном топливе определяется суммированием показателей графы 18 таблицы 2.3 по маркам тракторов, количество смазочных материалов и пускового бензина определяется в процентном отношении к расходу основного топлива (см. приложение 17).

Данные расчёта потребности в ГСМ сводим в таблицу 1.5.

Таблица 1.5. - Потребность подразделения в ГСМ

|

| Потребность в ГСМ тракторов | Итого требуется,ц | |||

| Т-150 | МТЗ-80 | ||||

| 1.Дизельное топливо | 86 ц | 85 ц | 171 | ||

|

| % | ц | % | ц |

|

| 2.Дизельное масло | 4,5 | 3,87 | 5,0 | 4,25 | 8,12 |

| 3.Автол | 0,27 | 0,23 | 1,0 | 1,63 | 1,86 |

| 4.Солидол | 0,1 | 0,08 | 0,25 | 0,22 | 0,30 |

| 5.Трансмиссионное масло | 0,2 | 0,17 | 0,6 | 0,51 | 0,68 |

| 6.Пусковой бензин | 1,0 | 0,86 | 1,0 | 0,85 | 1,71 |

Потребность в ГСМ определена по данным графы 18 таб. 1.3.

В итоговой графе таб. 1.5 представлен суммарный расход топлива и смазочных материалов (ц.), необходимых подразделению, для бесперебойной работы тракторов на планируемый период.

1.6 Расчет основных показателей машиноиспользования

В заключение расчётной части курсового проекта для характеристики состава МТП и уровня его использования необходимо определить следующие основные показатели использования тракторов подразделения по данным проекта, сравнив их потом с фактически достигнутыми.

1. Общий объем механизированных работ в условных гектарах определяется суммированием объемов механизированных работ, выполненных тракторами всех марок (гр.5 таблицы 1.3). Объем работ по маркам тракторов находится суммированием объемов работ в у.э.га. (гр.5 таб.1.3) отдельно по тракторам каждой марки.

2. Общее количество условных эталонных тракторов:

nу = nф1 • Кэ1 +nф2 • Кэ2 (12)

где nф1; nф2 – количество физических тракторов по маркам, шт;

Кэ1; Кэ2 - коэффициенты перевода физических тракторов в условные (см. приложение 14)

3. Использование тракторов по времени. Для удобства расчета этих показателей на основании таб.1.3 и графиков загрузки тракторов с оставляют таблицу 1.6, в которую заносят сводные показатели использования тракторов по маркам.

Таблица 1.6. - Сводные показатели использования тракторов

| Марка трактора | Выполнено по маркам тракторов | Расход топлива, кг | |||

| часов | смен | дней | у.э.га | ||

| 1. Т-150 |

|

|

|

|

|

| 2. МТЗ-80 |

|

|

|

|

|

Среднее число часов работы трактора за планируемый период определяется по формуле:

Тср = ![]() (13)

(13)

где Dp- число рабочих дней;

Tc- продолжительность смены, ч

ni- число физических тракторов данной марки, шт.

Среднее число смен работы трактора за период:

nсм = ![]() (14)

(14)

Среднее число дней работы трактора за период:

Dcp = ![]() (15)

(15)

где Dpi – количество дней работы трактора за период:

Коэффициент сменности по маркам трактора определяется по формуле:

Kcм = ![]()

![]() (16)

(16)

4. Удельная наработка в у.э.га. на физический трактор за период:

-на физический трактор за период:

Wni = ![]() (17)

(17)

-на условный эталонный трактор за период:

Wny = ![]() (18)

(18)

-на физический трактор за смену:

Wсм.у = ![]() (19)

(19)

-на условный трактор за смену

Wсм.у =  (20)

(20)

-на физический трактор за день:

Wд.ф. = ![]() (21)

(21)

-на условный эталонный трактор за день:

Wд.у =  (22)

(22)

5. Массовый расход топлива:

-на один у.э.га. по маркам тракторов:

qwi = ![]() (23)

(23)

где ΣG- суммарный расход топлива тракторами –ой марки, кг.

-на один у.э.га. по парку тракторов:

qwn = ![]() (24)

(24)

где ΣG- суммарный массовый расход топлива всеми тракторами подразделения за период, кг.

6. Коэффициент использования тракторов:

Kи =  (25)

(25)

где ΣGDi- суммарное количество дней работы тракторов данной марки;

ΣGкi- календарное количество дней работы тракторов.

7. Коэффициент технической готовности:

Кт.г. =  (26)

(26)

где ΣDTio- количество дней простоя тракторов на ТО, ремонтах и при устранении неисправностей, отказов.

8. Плотность механизированных работ:

m = ![]() (27)

(27)

где ΣF- общая площадь пашни подразделения, га.

9. Энергообеспеченность, кВт/га:

Эга = ![]() (28)

(28)

Полученные результаты расчётов по определению показателей использования тракторов подразделения теперь сравните с фактическими показателями использования тракторов подразделения и дайте оценку работы планируемого парка тракторов, то есть экономическую целесообразность предлагаемой в проекте организации использования МТП подразделения хозяйства.

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Выбор, обоснования и расчет состава МТА

2.1. Исходные данные

В соответствии с заданием на курсовой проект учащиеся разрабатывают технологию и организацию одной из операций (вспашка; боронование, культивация, посев и т.д.). В этом пункте указывается следующие исходные данные, необходимые для операционной технологии конкурентной сельскохозяйственной работы:

1. Наименование сельскохозяйственной операции (указывается преподавателем в задании и теме проекта).

2. Размеры поля, на котором выполняется данная операция: (длина поля –L, м; ширина поля- C, м; площадь пола- S, м2. Га; ширина поворотных полос-Е, м).

3. Рельеф поля – уклон в сотых долях (например, i = 0,03).

4. Тип почв (черноземные, каштановые и т.д.), их удельное сопротивление Кпл, Кн/м2.

5. Урожайность основной продукции U, т/га (ц/га).

6. Выход побочной продукции в % к основной, т/га.

7. Нормы расхода семян и удобрений Н, т/га.

8.Допустимые по требованиям агротехники скорости движения МТА на основных работах Vр , км/ч.

9. Расстояние перевозки семян и удобрений 1р , км.

10. Затраты мощности на привод рабочих органов сельскохозяйственных машин Nвом , кВт.

Все перечисленные показатели берутся по данным хозяйства из литературных источников, обосновываются расчетом или принимаются из приложений.

2.2. Агротехнические требования к технологической операции

К каждой конкретной технологической операции (вспашка, культивация, посев и т.д.) предъявляются определенные агротребования с установлением агронормативов и технологических допусков, определяющих требуемое качество выполнения операции. Агротехнические требования включают показатели качества работы, как в виде общих требований, так и технологических параметров с допустимыми отклонениями. Например, глубина вспашки 25см, технологический допуск ±1см (25 ±1см).

Агротребования устанавливаются по следующим показателям: срок и продолжительность выполнения операции; технологические показатели, характеризующие качество работы; показатели, определяющие расход материалов (семян, удобрений и др.).

Для нашего примера агротехнические требования к междурядной обработке посевов сахарной свеклы следующие:

1. Работу выполнять при уплотнении почвы, а также появлении сорняков. Продолжительность работы - не более 6 дней.

Глубина обработки до 8см, отклонение от заданной глубины обработки не более ±1см.

Ширина защитной зоны 12 ... 16см.

Хорошее крошение почвы. Количество комьев диаметром более 2 см не должно превышать 20% от общего объема.

Количество неподрезанных сорняков не должно быть более 3 шт/м2 , а поврежденных растений свеклы - не более 4%.

Подробно агротехнические требования ко всем с.-х. операциям приводятся в литературных источниках.

2.3. Выбор, обоснование и расчет состава агрегата

Ниже приводится методика расчета: пахотных агрегатов с прицепными сельскохозяйственными машинами и сцепками; агрегатов с навесными машинами; агрегатов с применением ВОМ; тракторных транспортных агрегатов.

Машино-тракторные агрегаты комплектуют с учетом следующих факторов:

- подбор машин – в соответствии с требованиями агротехники;

- предотвращение возможных потерь при уборке, посеве, внесении удобрений и т.д.;

- наиболее полное использование мощности трактора;

- максимальная производительность агрегата при минимально возможном расходе топлива;

- оснащение агрегата маркерами, следоуказателями, а также специальным оборудованием для охраны труда и природы;

- бесперебойное обслуживание МТА личным составом.

Аналитический расчет по комплектованию любых МТА состоит из пяти общих начальных вопросов, которые решаются следующим образом:

1. Устанавливаем тип операции (вспашка, боронование, посев, уборка и т.д. – обычно по заданию) и агротехнические требования, предъявляемые к ней (глубину обработки, число следов при бороновании и др.).

2. Выбираем марку трактора, сельскохозяйственной машины и сцепки, которые обеспечат наивысшую производительность МТА на данной операции.

3. Устанавливаем диапазон скоростей, рекомендуемых по требованиям агротехники для данной сельскохозяйственной операции (см. прил.3).

4. Для принятого диапазона скоростей выбираем рабочие передачи трактора (см. прил. 1) , обеспечивающие данные скорости движения и соответствующие им номинальные значения тяговых (крюковых) усилий Р![]() теоретических скоростей движения Vт, силы тяжести трактора Gт. Расчет обычно выполняют для двух выбранных передач (например III-й и IV-й).

теоретических скоростей движения Vт, силы тяжести трактора Gт. Расчет обычно выполняют для двух выбранных передач (например III-й и IV-й).

5. Так как по заданию рабочий участок, как правило, имеет неровный рельеф (обычно подъем i=0,03, 1=0,05 и т.д.), в значения Р![]() вносим поправки:

вносим поправки:

Р![]() i = Р

i = Р![]() - GTi (29)

- GTi (29)

Р![]() iIII = Р

iIII = Р![]() III- GTi ; Р

III- GTi ; Р![]() iIV = Р

iIV = Р![]() IV- GTi

IV- GTi

где i- уклон в сотых долях единицы;

- номинальный тяговые усилия трактора на III-й и IV-й передачах, кН.

Далее комплектование агрегатов производим с учетом особенностей расчета конкретных агрегатов (пахотных, прицепных, навесных, приводных и тракторных транспортных), а пункты в каждом расчёте будут идти как продолжение – то есть 6,7,8 и т.д.

2.3.1. Расчет пахотных агрегатов

На вспашке почв могут использоваться агрегаты простые – прицепные, полунавесные и навесные и такие же комбинированные.

А. Для простых прицепных и полунавесных тяговых пахотных агрегатов (по первым пяти вопросам (см. выше)) определяем:

6. Тяговое сопротивление (кН), приходящееся на один плужный корпус:

Rкор = hbкор Kпл +gci (30)

где h –глубина вспашки, м:

bкор – ширина захвата плужного корпуса, м;

Kпл _ удельное сопротивление почвы, кН/м2;

g= ![]() - сила тяжести плуга, приходящая на один плужный корпус, g=

- сила тяжести плуга, приходящая на один плужный корпус, g= ![]() кН;

кН;

nкор – число корпусов данной марки плуга, принятого для агрегатирования;

c- поправочный коэффициент, учитывающий вес почвы на корпусах плуга (при h = 0,22…0,25 м. он равен 1,2);

i -= рельеф участка.

7. Число плужных корпусов, которые нормально загрузят трактор на выбранных передачах:

nкор =  (31)

(31)

где εр – коэффициент использования номинальной силы тяги трактора (см. прил.9).

nкорIII =  ; nкорIV =

; nкорIV =

Полученное по расчету число корпусов плуга округляем до целого числа в сторону уменьшения с целью создания резервного запаса тягового усилия трактора, то есть принимаем nкорIII = --; nкорIV = --;

8. Тяговые сопротивления плуга на принятых передачах:

Rпл =hbкор nкор Kпл + Gпл ci (32)

RплIII =hbкор nкорIII Kпл + Gпл ci

RплIV =hbкор nкорIV Kпл + Gпл ci

9. Коэффициент использования тягового усилия тракторов на данных передачах:

ηнт = ![]() (33)

(33)

ηнтIII =  ; ηнтIV =

; ηнтIV =

Значения коэффициента использования тягового усилия трактора на вспашке почв разных типов ηнт должны лежать в пределах 0,88…0,94.

Б. Для простых навесных тяговых пахотных агрегатов методика расчета аналогична, только в формуле 30 значение Кпл необходимо брать равным К![]() = 65•0,85 = 55,3 кН/м2

= 65•0,85 = 55,3 кН/м2

В. При расчете состава комбинированного пахотного агрегата определяем

6. Тяговое сопротивление (кН), приходящееся на один плужный корпус, с учётом тягового сопротивления дополнительных машин (зубовых борон, катков и др.):

Rуд = Rкор + (К ± gмi )bкор (34)

где Rкор - тяговое сопротивление, приходящееся на один плужный корпус

( см. формулу 3.2);

К – удельное тяговое сопротивление машины, идущей в агрегате за плугом, кН/м (см. прил. 2);

gм – сила тяжести машины, приходящаяся на 1 м её консткуктивной ширины захвата bкор , кН/м;

то есть gм= ![]()

7. Число плужных корпусов в агрегате:

nкор =  (35)

(35)

8. Число дополнительных (кроме плуга) машин в агрегате (с округлением до ближайшего большего целого числа):

nм = ![]() (36)

(36)

9. Общее тяговое сопротивление комбинированного пахотного агрегата:

Rа= Rпл+ nм (Kbк ±Gм i ) (37)

где Rпл – тяговое сопротивление плуга, определяемое по формуле 32.

10. Коэффициент использования тягового усилия трактора на данных передачах:

ηит = ![]()

ηитIII =  ; ηитIV =

; ηитIV =

Для комбинированных пахотных агрегатов значение ηит должны лежать в пределах 0,92…0,95.

2.3.2. Расчет МТА с прицепными сельскохозяйственными машинами и сцепками.

По первым пяти вопросам (см.выше).

6. Определяем максимальную (предельную) ширину захвата агрегата для каждой выбранной передачи по формуле

Впр =  (38)

(38)

где К- удельное сопротивление машины кН/м (см. приложение 2)

gм - отношение силы тяжести машины к конструктивной ширине захвата, gм = ![]() кН/м.

кН/м.

gсц – отношение силы тяжести сцепки к максимальной ширине захвата в агрегате с машинами gм = ![]() кН/м (см. прил. 10);

кН/м (см. прил. 10);

fсц – коэффициент сопротивления качению ходовых колес сцепки (см. приложение 5)

Расчет производим для двух принятых передач.

7. Определяем число машин в агрегате (с округлением до ближайшего целого меньшего числа):

nм = ![]() (39)

(39)

8. Определяем расчетное тяговое сопротивление агрегата по формуле

Ra = nм (bк K + Gм i) + Gсц (fсц +i) (40)

9. Определяем коэффициент использования тягового усилия трактороа на рассчитываемых передачах:

ηит = ![]()

ηитII =  ; ηитIII =

; ηитIII =

Значение коэффициента ηит для агрегатов данного типа варьировать в пределах 0,90-0,95.

Зная только величину этих коэффициентов, нельзя сделать окончательный выбор рабочей и дополнительной передач. Рабочей передачей будет та, на которой часовая теоретическая производительность будет больше, чем на остальных.

Часовая производительность (га/ч) находится по формуле:

Wч = 0,1 Вр Vт (41)

WчII = 0,1 ВрII VтII WчIII = 0,1 ВрIII VтIII

где ВрII – ширина захвата агрегата, м;

Vт – теоретическая скорость движения трактора на рассчитываемой передаче, км/ч.

Выводы и рекомендации. В них необходимо сделать заключение, какой состав МТА и на какой передаче даст наивысшую производительность при максимальном использовании тягового усилия трактора на крюке. Кроме основной передачи необходимо указать дополнительную.

2.3.3. Расчет МТА с навесными машинами

Состав навесных тяговых агрегатов рассчитывают в такой же последовательности, что и прицепных, но тяговое сопротивление агрегата R![]() (кН) определяют с учетом передачи части силы тяжести машин λg и силы тяжести (навески) Gсц на движители трактора, то есть:

(кН) определяют с учетом передачи части силы тяжести машин λg и силы тяжести (навески) Gсц на движители трактора, то есть:

R = nM RM + nM GM (λg fM +i) + Gсц (f + i) =

= nM Кн Bр +nM GM (λg fM +i) + Gсц (f + i) (42)

где Кн – удельное сопротивление навесной машины, кН/м (см. приложение 2);

Gмн – сила тяжести навесной машины, кН;

λg – коэффициент, учитывающий величину догрузки трактора при работе с навесными машинами: при пахоте λg = 0,5…1,0; при культивации λg = 1,0…1,5; при глубоком рыхлении λg = 1,6…2,0:

fM – коэффициент сопротивления качению опорных колес рабочих машин ( приложение 5);

i – коэффициент сопротивления качению движителей трактора (см. приложение 4);

Gсц – сила тяжести сцепки (навески), кН. Если сцепка отсутствует, то Gсц = 0;

nM – число машин в агрегате, шт.;

Км – рабочее тяговое сопротивление навесной машины, кН.

Км = Кн Вр

Максимальную предельную ширину захвата (м) навесного агрегата (пункт 6) рассчитывают по формуле

Впр = ![]()

В результате выполнения всех расчетов по навесному МТА устанавливают основную и дополнительную передачи трактора.

2.3.4. Расчет приводных МТА (с использованием ВОМ).

Для расчета МТА с приводом механизмов машин через ВОМ – тягоприводных или самоходных уборочных машинных агрегатов – следует иметь в виду, что возможные рабочие передачи устанавливаются не только с учетом интервала технологически допустимых скоростей движения, но и для уборочных агрегатов также с учетом максимально допустимой скорости по пропускной способности рабочей машины Uрпс

Uрпс ≤ ![]() (43)

(43)

где gД – допустимая пропускная способность, кг/с (см. приложение 8);

Вр – рабочая ширина захвата, м:

U –урожайность убираемой культуры, ц/га.

Общее тяговое сопротивление одномашинного тягово-приводного агрегата определяется по формуле

Ra = Rм + Ri +Rпр = KмBр +Gi + ![]() (44)

(44)

где Rм – тяговое сопротивление сельскохозяйственной машины, кН;

Ri – сопротивление машины на преодоление подъёма кН;

Rпр – приведённое тяговое сопротивление, кН;

N вом – мощность, передаваемая через ВОМ тракторе кВт;

iт – общее передаточное число трансмиссии тракторе (см.прил.1);

ηмг – механический КПД трансмиссии трактора (для колёсных -0,91…0,92; для гусеничных тракторов – 0,87…0,88);

Rк– динамический радиус качения ведущего колеса (звёздочки) трактора, м;

ηн – номинальная частота вращения коленчатого вала с -1

Мощность, передаваемая через ВОМ трактора, определяется по формуле

Nвом = ![]() +

+![]() (45)

(45)

Где Nвом хх - мощность расходуемая на холостое прокручивание машины кВт;

N уд – удельная мощность, расходуемая на единицу секундной подачи, кВт с/кг.

ηвом –КПД вала отбора мощности; ηвом = 0,95.

После нахождения значения Rа остаётся определить ηнт на принятых передачах и сделать вывод.

Ниже приводится пример тягового расчета и обоснование режима работы одномашинного тягово-приводного агрегата для уборки кукурузы на зилос, состоящего из трактора ДТ-75М и комбайна КСС-2,6.

1. Уборка кукурузы на силос; агротехнические требования уже приведены на с.45.

2. Состав – МТА – трактор ДТ – 75М, комбайн КСС – 2,6.

3. Устанавливаем интервал технологически допустимых скоростей движения (по приложению 3). Для заданного агрегата рабочая скорость должна находиться в пределах Vp== 5…12 км/ч.

Уточняем максимально допустимую скорость движения агрегата с учётом пропускной способности рабочей машины:

Vpnc ≤ ![]() =

= ![]() = 9,1 км/час

= 9,1 км/час

Таким образом интервал допустимых скоростей движения агрегата несколько сократится, то есть Vp = 5…9 км/ч.

4. Для принятого диапазона скоростей выбираем рабочие передачи трактора ДТ -75М (по приложению 1). Этому интервалу скоростей соответствуют 3,4,5 и 6-я передачи, на которых тяговые усилия трактора будут соответственно равны:

Р![]() III = 27,5 кН; Р

III = 27,5 кН; Р![]() IV = 24,3кН; Р

IV = 24,3кН; Р![]() V = 20,7кН; Р

V = 20,7кН; Р![]() VI = 18,2кН

VI = 18,2кН

Теоретические скорости на данных передачах

VтIII =6,58 км/ч; VтIV =7,31 км/ч; VтV = 8,16 км/ч; VтVI = 9,16 км/ч

Сила тяжести трактора Gт = 66,1 кH.

5. Так как рабочий участок имеет подъём, вносим в значения Р![]() поправки (Р

поправки (Р![]() i = Р

i = Р![]() - Gтi):

- Gтi):

Р![]() i III = 27,5 – 66,1 • 0,02 = 26,2 кН;

i III = 27,5 – 66,1 • 0,02 = 26,2 кН;

Р![]() i IV = 24,3 – 66,1 • 0,02 = 23 кН;

i IV = 24,3 – 66,1 • 0,02 = 23 кН;

Р![]() i V = 20,7 – 1,32 = 19,4 кН;

i V = 20,7 – 1,32 = 19,4 кН;

Р![]() i VI = 18,2 – 1,32 = 16,9 кН;

i VI = 18,2 – 1,32 = 16,9 кН;

Рабочие скорости с учетом буксования принимаем по тяговой характеристике трактора ДТ – 75М на стерне при N кр = N кр max (14. с. 53, табл. 1.25). Они составят:

Vp III = 6,35 км/ч; Vp IV = 7,05 км/ч ; Vp V = 7,85 км/ч; Vp VI = 8,75 км/ч;

6.Определяем суммарное тяговое сопротивление агрегата:

R а = R м + R пр

R м = Км Вр + Gi

Значение Км для разных скоростей движения агрегата определим по формуле

Км = Ко ![]() (46)

(46)

Где V o – скорость, при которой определялось Ко; V = 5 км/ч;

∆С – темп нарастания удельного тягового сопротивления, %. При практических расчётах значения ∆С можно принимать равным 3%.

Определяем значения Км для расчётных передач:

КмIII = 1,6 • ![]() = 1,66 кН/м;

= 1,66 кН/м;

КмIV = 1,6 • ![]() = 1,7 кН/м;

= 1,7 кН/м;

КмV = 1,6 • ![]() = 1,74 кН/м;

= 1,74 кН/м;

КмVI = 1,6 • ![]() = 1,78 кН/м;

= 1,78 кН/м;

Сила тяжести комбайна КСС – 2,6 Gм = 36,5кН.

тогда:

Rм III = 1,66 •2,6 + 36,5 • 0,002 = 5,04 кН;

RмIV = 1,7 ![]() 2,6 + 36,5

2,6 + 36,5 ![]() 0,002 = 5,15 кН;

0,002 = 5,15 кН;

RмV = 1,74 • 2,6 + 0,73 = 5,25 кН;

RмVI = 1,78 • 2,6 + 0,73 = 5,36 кН;

Зная рабочую ширину захвата агрегата Вр рабочую скорость V p агрегата на каждой передаче и урожайность U убираемой культуры вычислим значения Nвом для каждой передачи:

Nвом III = ![]() кВт;

кВт;

Nвом IV = ![]() кВт;

кВт;

Nвом V = ![]() кВт;

кВт;

Nвом VI = ![]() 38,0 кВт;

38,0 кВт;

Подставляя числовые значения в формулу 44 определим значения Rпр:

Rпр III = ![]() кН;

кН;

Rпр IV = ![]() кН;

кН;

Rпр V = ![]() кН;

кН;![]()

Rпр IV = ![]() кН;

кН;

Суммарное тяговое сопротивление агрегата будет равно:

Ra III = 5,04 + 12,9 = 17,94 кН

Ra IV = 5,15 + 12,6 = 17,75 кН

Ra V = 5,25 + 11,8 = 17,05 кН

Ra VI = 5,36 + 10,7 = 16,06 кН

Из расчёта можно сделать вывод, что суммарное тяговое сопротивление агрегата практически не меняется в зависимости от передач.

7.определяем коэффициент использования тягового усилия трактора на расчётных передачах:

ηнт III = ![]()

η нт IV = ![]() ; η нт IV =

; η нт IV = ![]() ; η нт IV =

; η нт IV = ![]() ;

;

Сравнивая полученные значения с оптимальными η![]() = 0,93,приходим к выводу, что наиболее рациональной будет V передача трактора. По тяговой характеристике трактора ДТ- 75М (14, с. 53, табл. 1.25) при Р

= 0,93,приходим к выводу, что наиболее рациональной будет V передача трактора. По тяговой характеристике трактора ДТ- 75М (14, с. 53, табл. 1.25) при Р![]() = 17,05 кН;

= 17,05 кН;

Vp V = 8,0 ![]() Gp V = 15,4

Gp V = 15,4 ![]()

Дальнейшие расчёты будем производить для этой передачи.

2.4. Подготовка поля, выбор и обоснование способов движения агрегата

По этому вопросу необходимо:

-выбрать и обосновать способ движения агрегата на загоне;

-начертить схему поля, с указанием способа движения А, и схему подготовки рабочего участка к работе;

-рассчитать ширину поворотной полосы и размеры загонов;

-рассчитать и указать на схеме поля места технологических остановок агрегата для заправки сеялок семенами, удобрениями, разгрузки комбайнов;

-указать порядок подготовки поля к работе МТА;

-указать порядок подготовки основного агрегата к работе;

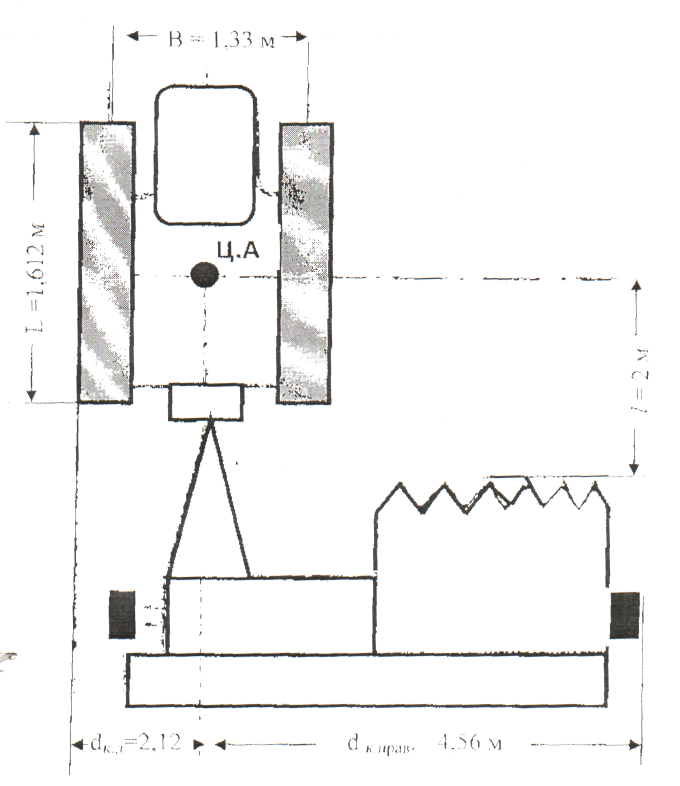

-начертить схему скомплектованного МТА с указанием на ней и обозначением значении рабочей ширины захвата Вр кинематической длины 1к и кинематической ширины d к агрегата, колеи трактора В.

При выборе способа движения необходимо учитывать вид сельскохозяйственной операции, форму поля, длину гона. Выбранный способ движения должен обеспечивать получение наивысшей производительности и экономичности работы агрегата, а также обязательное соблюдение требований агротехники и передовой технологии механизированных работ.

Способы движения МТА подразделяются на гоновые, круговые и диагональные (схемы представлены в учебных пособиях 1,2,6,7,14).

Расчет ширины поворотной полосы (Е). Размер поворотной полосы зависит от состава агрегата и вида поворота.

При петлевых поворотах МТА ширина поворотной полосы определяется по формуле:

Е = 3Rmin + 1a (50)

где Рmin – минимальный радиус поворота агрегата, м (см.приложение 13);

1а – длина выезда агрегата, м.

Длина выезда агрегата 1а зависит от кинематической длины агрегата и определяется по формуле:

1а = 1т + 1сц + 1м (51)

Где 1т – кинематическая длина трактора (расстояние от центра трактора до плоскости, проходящей через точки соединения машины или сцепки с трактором) м;

1сц – кинематическая длина сцепки (расстояние от точки соединения с трактором до точки соединения с машиной последнего ряда) м;

1м – кинематическая длина сельскохозяйственной машины (расстояние от плоскости соединения машин с трактором или сцепкой до линии крайних рабочих органов машин), м;

Значения 1т,1сц,1м приведены в приложении 12.

При беспетлевых поворотах ширина поворотной полосы равна

Е = 1,5 R min +na

Фактическая ширина поворотной полосы

E = nB ≥ Emin

где n – целое число.

Расчёт оптимальной ширины загонов. Оптимальную ширину загонов

Сопт, зависящую от способов движения МТА, определяют по формулам:

-для движения всвал вразвал и с чередованием обработки всвал и вразвал

Сопт = ![]() (53)

(53)

- для беспетлевого способа движения на двух загонах перекрытием

Сопт = ![]() (54)

(54)

- для беспетлевого комбинированного способа

Сопт = ![]() (55)

(55)

для кругового способа движения

Сопт = ![]() (56)

(56)

где L – длина гона,м;

Lp - длина рабочего хода агрегата, м;

R – радиус поворота агрегата, м;

Bp - рабочая ширина захвата агрегата, м;

Расчёт расстояний между технологическими остановками.

В зависимости от вида сельскохозяйственной операции необходимо выполнить расчёты, связанные со специфическими особенностями технологии выполнения операции (посевные и посадочные МТА, агрегаты для внесения удобрении, ядохимикатов и гербицидов, уборочные, транспортные и т.д.)

Длина пути Sc, на протяжении которого опорожняется ящик сеялки, и число проходов nc от одной засыпки семян до другой находятся по формулам:

Sc = ![]() (57)

(57)

![]() n

n![]() =

= ![]() (58)

(58)

где Vя – вместимость семенного ящика, кг;

Qн = Н – норма высева семян, кг/га;

Lр - рабочая длина загона, м;

Bр – рабочая ширина захвата посевного агрегата, м;

Расстояние между буртами навозак или других удобрений на трассе проходов разбрасывателей по полю рассчитывается по формуле:

L =104 ![]()

![]() (59)

(59)

Где Qк – масса удобрений в кузове разбрасывателя, т;

Он = Н – норма внесения удобрений на гектар, т/га;

В – ширина разбрасывания удобрений за один проход агрегата, м.;

Расчёт длины пути, на протяжении которого заполняется зерном бункер зернового комбайна, выполняем, по формуле:

Lб = ![]()

где Vб – емкость бункера, и;

В – ширина захвата уборочного агрегата, м;

U – урожайность сельскохозяйственной культуры, ц/га.

Значения Sc, L, Lб в формулах выше выражены в метрах.

Ниже приводится выполнение заданий по разделу на примере уборки кукурузы на силос.

Наиболее рациональным способом движения агрегата при уборке кукурузы на силос с заданной длиной гона является способ с расширением прокосов (14,с.82). При этом кинематические параметры агрегата и рабочего участка будут следующими:

а) радиус поворота агрегата К = 2ВР (см. приложение 13)

R = 2 ∙ 2,6 = 5,2 м;

б) кинематическая длина агрегата (см. приложение 12)

1а = 1т + 1м = 1,55 + 0,45 = 2 м;

в) длина выезда агрегата 1.

Для прицепных агрегатов:

1 = 0,5 ∙1а = 0,5 ∙ 2 = 1,0 м;

г) кинематическая ширина агрегата dк – расстояние от продольной оси агрегата, проходящей через кинематический центр,до наиболее удаленных от нее точек агрегата. Принимаем dк, исходя из габаритных размеров машины. Для КСС – 2,6 dк![]() = 4,56 м; dк

= 4,56 м; dк![]() = 2,12 м;

= 2,12 м;

д) колея трактора В и продольная база L, принимаются по технической характеристике (см. приложение 1)

B = 1,33 м; L = 1,612м.

е) ширина поворотной полосы:

Emin = 2,8R + e + dк = 2,8 ∙5,2 + 1 + 4,58 = 20,12 м.

Эту формулу применяем потому, что среди беспетлевых поворотов агрегата будут иметь место и петлевые (14, с. 85). Так как обкосы поворотных полос

Числовые значения параметров указаны в предыдущих расчетах. Таким образом через каждые 175 м. рабочего пути агрегата будет производиться смена транспортных агрегатов, обслуживающих комбайн. Поле для работы силосо-уборочных агрегатов подготавливают к работе за 3…4 дня, до начала уборки, при этом выполняют следующие операции: производят очистку поля от посторонних предметов, разбивают на загоны, отбивают поворотные полосы, проводят обкосы и прокосы междузагонами, на краях поля и разгрузочных магистралях. Обкосы и прокосы следует производить комбайном Е – 281 или КСК – 100 со сбором измельченной массы в тракторный прицеп. Прокосы по длине гона следует начинать со

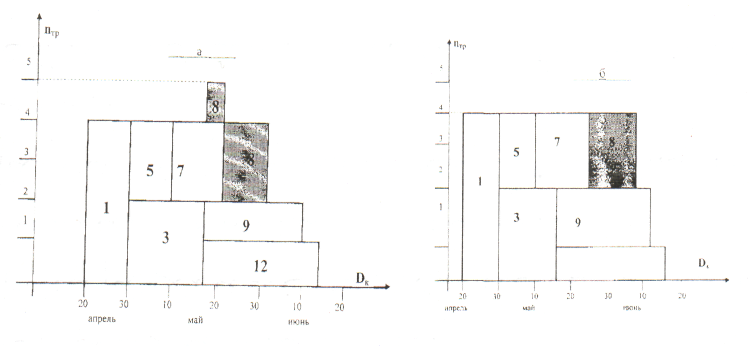

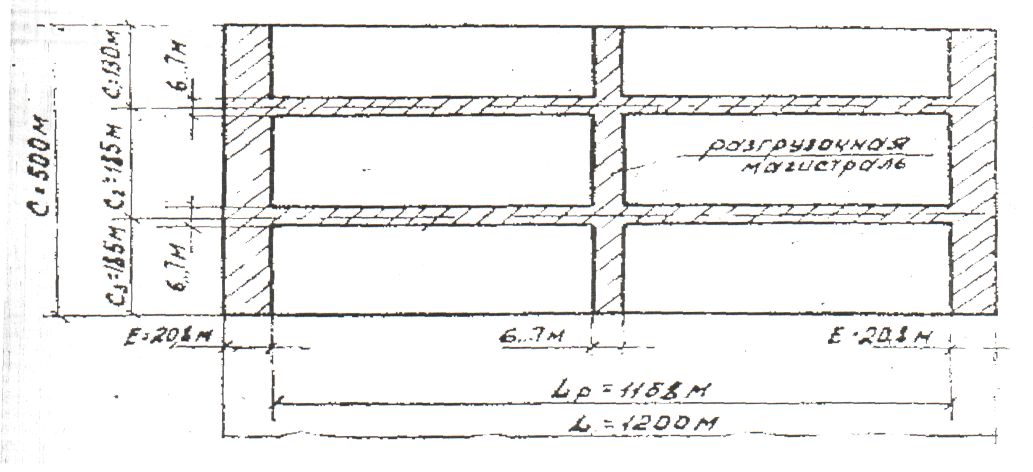

Рис.7. Схема подготовки рабочего участка

стыкового междурядья. Поскольку ширина заданного поля С=500 м, то его следует разбить на 3 загона: первый С1= 130 м, второй и третий С2=С3=185 м.

Схема подготовки рабочего участка к работе приведена на рис.7.

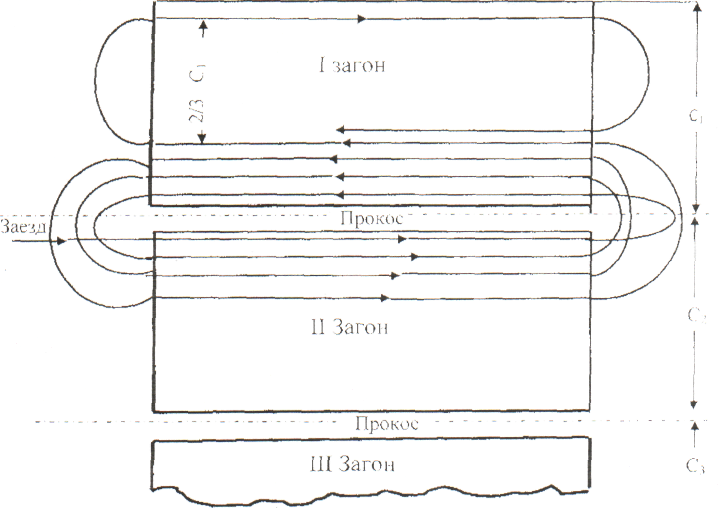

Схема поля с указанием способа движения силосоуборочного агрегата представлена на рис.8

Как видно из схемы, агрегат начинает работу с левого края второго загона и, сделав левый поворот, заходит на край смежного загона. Когда первый узкий загон будет скошен на 1/3,оставшуюся часть его докашивают самостоятельно. Агрегат движется по часовой стрелке. Затем агрегат переезжает на следующий загон, и процесс повторяется.

Повороты осуществляют с выключенными рабочими органами.

Подготовка агрегата к работе включает следующие операции:

- подготовку к работе трактора (проведение ежесменного или планомерного ТО, подготовку механизма навески, установку колес на заданную ширину колеи и др.);

- подготовку к работе сцепки и сельскохозяйственной машины (проверку комплектности, технического состояния, правильности сборки, регулировку и настройку рабочих органов);

-составление МТА в натуре;

-оборудование МТА дополнительными приспособлениями и устройствами (при необходимости);

-проверку агрегата в работе с выполнением технологических регулировок в поле.

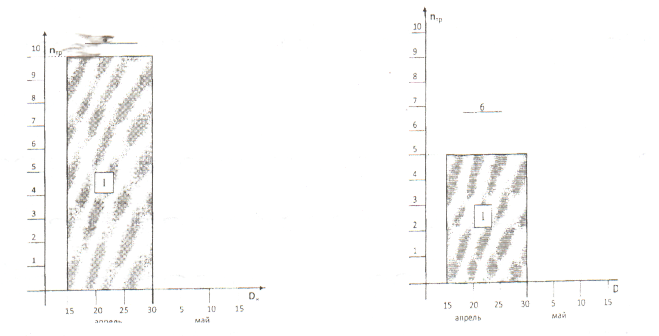

Рис. 8. Схема поля с указанием способа движения агрегата

Порядок подготовки к работе МТА для уборки кукурузы на силос. При подготовке трактора ДТ-75М к работе необходимо снять колпак с вала отбора мощности и проверить легкость вращения вала. При тугом вращении необходимо отвернуть регулировочные болты на ½ оборота. Рычаг управления ВОМ в это время должен находиться в нейтральном положении. Выполнить операции соответствующего ТО.

Подготовка комбайна заключается в проверке и регулировке режущего аппарата, мотовила, стеблеподающего механизма, измельчающего аппарата, выгрузных транспортеров, приводных механизмов и ходовых частей.

Расстояние между осевыми линиями пальцев режущего аппарата должно быть одинаковым и равным 90мм. Регулировку хода ножа осуществляют, с одной из крайних положений кривошипа смещением щек по рельефным накладкам. Регулировку мотовила начинают с установки его диаметра в зависимости от высоты стеблей. Например, при высоте 2600…3300мм диаметр мотовила должно быть 2550 мм.

Скорость вращения мотовила устанавливают сменой звездочек на оси мотовила. Для мотовила диаметром 2550мм следует установить звездочку с Z= 14.

У стеблеподающего механизма регулируется зазор между верхним питающем барабаном и нижнем питающем вальцом. Этот зазор должен быть в пределах 15…60 мм в зависимости от урожайности силосной массы.

При регулировке измельчающего устройства проверяют состояние лезвий ножей и противорежущих пластин. Зазор между барабаном и противорежущей пластиной должно быть в пределах 1,5 …3 мм. Натяжение выгрузного транспортера должно быть таким, чтобы средняя верхняя ветвь оттягивалось рукой на 150 мм.

Рис.9. Кинематические параметры силосоуборочного агрегата

2.5. Определение производительности МТА и расхода ГСМ

Работа сельскохозяйственных машинных агрегатов сопровождается эксплуатационными затратами труда (трактористов-машинистов и вспомогательною персонала), механической энергии (двигателей тракторов, самоходных и стационарных машин), эксплуатационных материалов (топливо-смазочных материалов, вспомогательных материалов), а также денежных средств.

Расчет удельных эксплуатационных(денежных) затрат на использование машинных агрегатов, отнесенных к единице выполненной работы, произведён в экономической части курсового проекта, а методика расчета остальных показателей приведена ниже.

1.Затраты труда на единицу выполненной работы, 3т (чел.-ч/га, чел.-ч/т или чел.- ч/т ∙ км) представляют собой отношение числа m рабочих (механизаторов и вспомогательного персонала), обслуживающих агрегат,к часовой производительности агрегата W, то есть:

Зт = ![]() (61)

(61)

или

Зт = ![]() (62)

(62)

где mтр,mв – число трактористов-машинистов и вспомогательных рабочих, обслуживающих агрегат, чел.

Wч,Wсм – часовая и сменная техническая производительность агрегата, га/ч, га/см.

2.Затраты механической энергии на единицу выполненной работы Ао ![]() представляют собой отношение затрат энергии на полезную работу агрегата А

представляют собой отношение затрат энергии на полезную работу агрегата А![]() (кВт) к часовой производительности агрегата Wч, то есть

(кВт) к часовой производительности агрегата Wч, то есть

Ао = ![]() (63)

(63)

или

Ао = ![]() (64)

(64)

где N =  крюковая мощность трактора на рабочей передаче, кВт. Норма расхода топлива на единицу выполненной агрегатом работы gга (кг/га, кг/т, кг/т, км) представляет собой отношение количества израсходованного за смену работы агрегата топлива G

крюковая мощность трактора на рабочей передаче, кВт. Норма расхода топлива на единицу выполненной агрегатом работы gга (кг/га, кг/т, кг/т, км) представляет собой отношение количества израсходованного за смену работы агрегата топлива G![]() (кг/см..) к сменной производительности агрегата W

(кг/см..) к сменной производительности агрегата W![]() (га/см.), то есть

(га/см.), то есть

gга = ![]() (65) где G

(65) где G![]() ,G

,G![]() ,G

,G![]() - значения среднего часового расхода топлива (кг/ч) соответственно при рабочем ходе, на холостых поворотах и переездах, и во время остановок агрегата с работающим двигателем (см. прил. 16);

- значения среднего часового расхода топлива (кг/ч) соответственно при рабочем ходе, на холостых поворотах и переездах, и во время остановок агрегата с работающим двигателем (см. прил. 16);

Т![]() ,Т

,Т![]() ,Т

,Т![]() - соответственно за смену рабочее время, общее время на холостые повороты агрегата и время на остановки агрегата, ч.

- соответственно за смену рабочее время, общее время на холостые повороты агрегата и время на остановки агрегата, ч.

Зная погектарный расход топлива g![]() (кг/га), можно определить расход топлива на весь объем работ G

(кг/га), можно определить расход топлива на весь объем работ G![]() ,а также общий расход топлива, потребного для обработки всего участка с учетом холостых переездов

,а также общий расход топлива, потребного для обработки всего участка с учетом холостых переездов

G![]() =G

=G![]() +0,05G

+0,05G![]() , (кг).

, (кг).

Расход смазочных масел и пускового бензина принимается в процентном отношении к расходу основного топлива G![]() по данным приложения 17.

по данным приложения 17.

Так как все эксплуатационные затраты относятся на единицу выполненной МТА работы, то прежде чем определять величину этих затрат, необходимо определить показатели использования основного МТА – часовую и сменную техническую производительность агрегата.

Ниже приводится методика расчета эксплуатационных затрат по агрегату для уборки кукурузы на силос.

Техническая часовая производительность агрегата рассчитывается по форм уле

W![]() = 0,1В

= 0,1В![]() V

V![]() τ; (66)

τ; (66)

где τ – коэффициент использования времени смены. Его можно рассчитать или принять для определенных условий работы по данным приложения 15.

Техническая сменная производительность агрегата определяется по формуле

W![]() = W

= W![]() T

T![]() (67)

(67)

где Т![]() - нормативное время смены , ч; Т

- нормативное время смены , ч; Т![]() = 7 ч.

= 7 ч.

Коэффициент использования времени смены можно вычислить по формуле:

τ = ![]() (68)

(68)

где Т![]() - чистое рабочее время смены, ч.

- чистое рабочее время смены, ч.

Для определения τ необходимо определить составляющие баланса времени смены из уравнения:

Т![]() = Т

= Т![]() +Т

+Т![]() +Т

+Т![]() +ТЕ

+ТЕ![]() +Т

+Т![]() (69)

(69)

где Т![]() - время на холостые повороты и заезды, ч;

- время на холостые повороты и заезды, ч;

Т![]() - время на технологическое обслуживание агрегата. ч.;

- время на технологическое обслуживание агрегата. ч.;

ТЕ![]() - время на ежесменное ТО агрегата, ч (14, с. 100);

- время на ежесменное ТО агрегата, ч (14, с. 100);

Т![]() - затраты времени на физиологические потребности механизатора, ч;

- затраты времени на физиологические потребности механизатора, ч;

Т![]() = 0,05 Т

= 0,05 Т![]() = 0,05∙7 = 0,35 ч.

= 0,05∙7 = 0,35 ч.

Т![]() = t

= t![]() n

n![]() ; T

; T![]() = t

= t ![]() n

n![]() ; - для агрегатов с технологическими емкостями; (70)

; - для агрегатов с технологическими емкостями; (70)

Т![]() = t

= t![]() , n

, n![]() , T

, T ![]() = t

= t![]() - для агрегатов без технологических емкостей;

- для агрегатов без технологических емкостей;

где t![]() ,t

,t![]() ,t

,t![]() - соответственно чистое рабочее время, и время на холостые повороты и заезды, время на техническое обслуживание агрегата за один цикл работы, ч.

- соответственно чистое рабочее время, и время на холостые повороты и заезды, время на техническое обслуживание агрегата за один цикл работы, ч.

n![]() - число циклов за смену;

- число циклов за смену;

t![]() - продолжительность одной остановки агрегата, приходящейся на каждый час смены, ч.

- продолжительность одной остановки агрегата, приходящейся на каждый час смены, ч.

Число циклов за смену для агрегатов с технологическими емкостями определяется

n![]() =

= ![]() (71)

(71)

а без технологических емкостей

n![]() =

= ![]() (72)

(72)

Цикловые составляющие времени силы определяются по формуле:

t![]() =

=![]() t

t![]() =

= ![]()

![]() ; t

; t![]() =

= ![]() t

t ![]() ; (73)

; (73)

L – рабочая длина гона, м. L![]() = L – 2E = 1200 - 2∙20,8 = 1158,4 м.

= L – 2E = 1200 - 2∙20,8 = 1158,4 м.

L – общая длина гона, м (задана по условию);

L![]() - средняя длина холостого поворота, м (14 с. 84…87)

- средняя длина холостого поворота, м (14 с. 84…87)

V![]() - Рабочая скорость агрегата, км/ч (см. п. 3.3.4);

- Рабочая скорость агрегата, км/ч (см. п. 3.3.4);

V![]() - скорость агрегата на поворотах, км/ч (можно принимать V

- скорость агрегата на поворотах, км/ч (можно принимать V![]() = 5 км/ч);

= 5 км/ч);

V![]() - (см. формулу на с. 62);

- (см. формулу на с. 62);

t ![]() - продолжительность одной технологической остановки, ч(14,с.102…103).

- продолжительность одной технологической остановки, ч(14,с.102…103).

При отсутствии справочных данных эти значения можно принять из практических соображений, понаблюдав за работой агрегата в натуре.

Суммарное время остановок агрегата за смену с работающим двигателем составит

Т![]() = T

= T![]() + Т

+ Т![]() + 0,5T

+ 0,5T![]() (74)

(74)

Время на ежесменное техническое обслуживание агрегата Т![]() будет складываться из времени на обслуживание трактора и времени на обслуживание комбайна (14, с. 100),

будет складываться из времени на обслуживание трактора и времени на обслуживание комбайна (14, с. 100),

Принимаем:

Т![]() = 24 мин; Т

= 24 мин; Т![]() = 16 мин;

= 16 мин;

Т![]() = 24+16 = 40 мин. = 0,67 ч.

= 24+16 = 40 мин. = 0,67 ч.

Так как комбайн КСС – 2,6 не имеет собственной технологической емкости, то время на его технологическое обслуживание определим по формуле

Т![]() = t

= t![]() ∙ Т

∙ Т![]() = 0,1∙7 = 0,7 ч.

= 0,1∙7 = 0,7 ч.

где t '![]() принимаем равным 0,1 ч.

принимаем равным 0,1 ч.

-Для определения цикловых составляющих баланса времени смены вначале вычислим значения t pu = ![]()

tхц = ![]()

Так как агрегат на загоне совершает в основном беспетлевые повороты с прямолинейным участком,то среднюю длину холостого пути Lx.cp. следует вычислять по формуле (14, с. 34).

Lcp = (1,4÷2,0) ∙ R + Xn + 2 l

где R = 5,2 м, l = 1,0 м (см. п. 3.4, с.61).

X n – расстояние по контрольной линии между въездов и выездом агрегата с поворотной полосы, м. Xn можно принимать для комбинированных способов движения равным половине ширины загонки С.

То есть

X n = 0,5C = 0,5 ∙185 = 92.5 м.

Тогда Lx.c.р. = 2∙5,2 + 92,5 + 2 ∙1 = 104,9 ≈ 105 м.

Число циклов определяем, подставляя числовые данные в формулу (72):

nц = ![]()

Округляем до целого числа n ц = 16.

Чистое рабочее время составит (см. выше формулу 70).

ТР = 0,29 ∙ 16 = 4,64 ч.

Время на холостые повороты Тх = 0,042 ∙ 16 = 0,67 ч.

Действительное время смены будет равно

Тсм = 4,64 + 0,67 + 0,7 + 0,67 + 0,35 = 7 ч.

Определяем коэффициент использования времени смены:

τ = ![]()

Тогда часовая техническая производительность будет равна

W![]() = 0,1 ∙ 2,6 ∙ 8,0 ∙ 0,66 = 1,37 га/час

= 0,1 ∙ 2,6 ∙ 8,0 ∙ 0,66 = 1,37 га/час

а сменная Wсм = 1,37 ∙ 7 = 9,6 га/см.

Определяем затраты труда:

Зт = ![]()

Определяем затраты механической энергии:

Ао = ![]() =

= ![]() = 27,6

= 27,6![]()

Nкр = ![]() =

=![]() =37,9кВт.

=37,9кВт.

Определяем погектарный расход топлива, для чего по приложению 16 выбираем значение Gтр= 15,4 кг/ч; Gтх= 9кг/час; Gто=1,9кг/ч.

Значение То составит (см. формулу 74):

То = 0,7+0,35+0,5•0,67=1,43 ч…

Тогда:

gга = ![]() =8,67

=8,67![]() ;

;

Определяем расход топлива на весь объем работ:

Gs=8,67•60=520 кг.

Расход топлива с учетом холостых переездов:

Go=520+0,05•520=546 кг.

Определяем расход смазочных масел и пускового бензина для обработки всего поля:

а) Дизельное масло: Gд.м. = 546•0,058=32кг.

б) Автотракторное масло Gавт= 546•0,002=5,46 кг.

в) Солидол: Gс=546•0,002=1кг.

г) Пусковой бензин: G![]() = 546•0,01=5,46 кг.

= 546•0,01=5,46 кг.

3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1 Определение себестоимости одного гектара выполненной работы

Удельные эксплуатационные (денежные)затраты So на использование машинных агрегатов, отнесенные к единице выполненной работы, включают сумму амортизационных отчислений по всем элементам агрегата ΣSa , сумму затрат на текущий ремонт и техническое обслуживание (включая хранение) по всем элементам агрегата ΣSртх , затраты на основное и пусковое топливо и смазочные материалы Sтсм , затраты на заработную плату механизаторам и вспомогательным рабочим, обслуживающим агрегат Sзп ,затраты на вспомогательные работы (подвоз топлива, воды, семян, отвоз урожая и массы от комбайнов и другие) Sв таким образом

So = ΣSa + ΣSртх + Sтсм + Sзп + Sв; (75)

Ниже дается методика расчета эксплуатационных затрат на примере сельскохозяйственной операции – уборка кукурузы на силос.

Исходные данные. Уборка кукурузы на силос на площади S = 60 га, состав агрегата – трактор ДТ – 75М, комбайн КСС – 2,6. Норма выработки Wсм = 9,6 га, норма расхода топлива gга = 8,67 кг/га. Работу выполняет тракторист – комбайнер.

Место работы: хозяйство в Городовиковском районе.

Расчет амортизационных отчислений по агрегату

Амортизационные отчисления по агрегату ΣSа на реновацию и капитальный ремонт (стоимость агрегата, переносимая на готовый продукт) определяется как сумма:

ΣSа = Sат + Sасц + Sам ∙ nм (76)

где Sат , Sасц , Sам – амортизационные отчисления (руб./га) трактора, сцепки, сельскохозяйственной машины;

n м – количество машин в агрегате, шт.

Амортизационные отчисления по агрегату. ΣSа на реновацию сельскохозяйственной машины определяются отдельно для каждого вида машин из следующего соотношения:

Sат = ![]() (77)

(77)

где Бт – балансовая стоимость трактора – (она складывается из прейскурантной цены и начислений на транспортные и торговые расходы), руб. (см. приложение 21);

а', а'' – нормы годовых амортизационных отчислений соответственно на реновацию и капитальный ремонт (см. приложение 18);