СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до 15.05.2025

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Методические указания по выполнению практических работ по МДК.03.01

Представленная разработка содержит указания по выполнению практических работ по МДК.03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений профессионального модуля ПМ.03. Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений; предназначены для специальности 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Просмотр содержимого документа

«Методические указания по выполнению практических работ по МДК.03.01»

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области

областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Губкинский горно-политехнический колледж»

Методические указания

по выполнению практических работ

ПМ.03. Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений

МДК.03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений

Губкин, 2020 г.

| РАССМОТРЕНО ПЦК в сфере строительства и горного дела Председатель___________ И. А. Крайнева Протокол №_____ от «____»________20___ | УТВЕРЖДАЮ заместитель директора ______________ О.Н. Потапова «____»________20___ СОГЛАСОВАНО методист _____________ О.Н. Мелихова «____»________20___ |

Организация-разработчик: Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Губкинский горно-политехнический колледж»

Составитель:

Крайнева Ирина Андреевна, преподаватель

Рецензент:

СОДЕРЖАНИЕ

Практическое занятие №1. Определение нормы выработки и производительности работ строительных бригад

Практическое занятие № 2. Составление недельно – суточного графика производства СМР на основе календарного плана

Практическое занятие № 3. Разработка организационной структуры строительной фирмы

Практическое занятие № 4 Оформление исполнительно-технической документации по выполненным строительно- монтажным работам

Практическое занятие №5 Оформление табеля учета рабочего времени

Практическое занятие № 6 Порядок оформления на работу. Разрешение трудовых споров. Правовое регулирование трудовой деятельности лиц, не достигших возраста 18 лет

Практическое занятие №7. Составление документов о применении мер поощрения и взыскания к работнику.

Практическое занятие №8. Составление договора строительного подряда

Практическое занятие №9 Составление искового заявления об обнаружении недостатка в подрядных работах (строительный подряд). Составление претензии об устранении недостатков по

договору строительного подряда

Практическое занятие №10. Определение уровня шума и освещенности на рабочем месте

Практическое занятие №11. Составить алгоритм аттестации рабочих мест и разработки мероприятий по предотвращению производственного травматизма

Практическое занятие №12. Определить перечень работ и разместить на чертеже стройплощадки ограждения, временные здания, знаки безопасности, тротуары в соответствии с предлагаемыми видами работ и количеством работающих

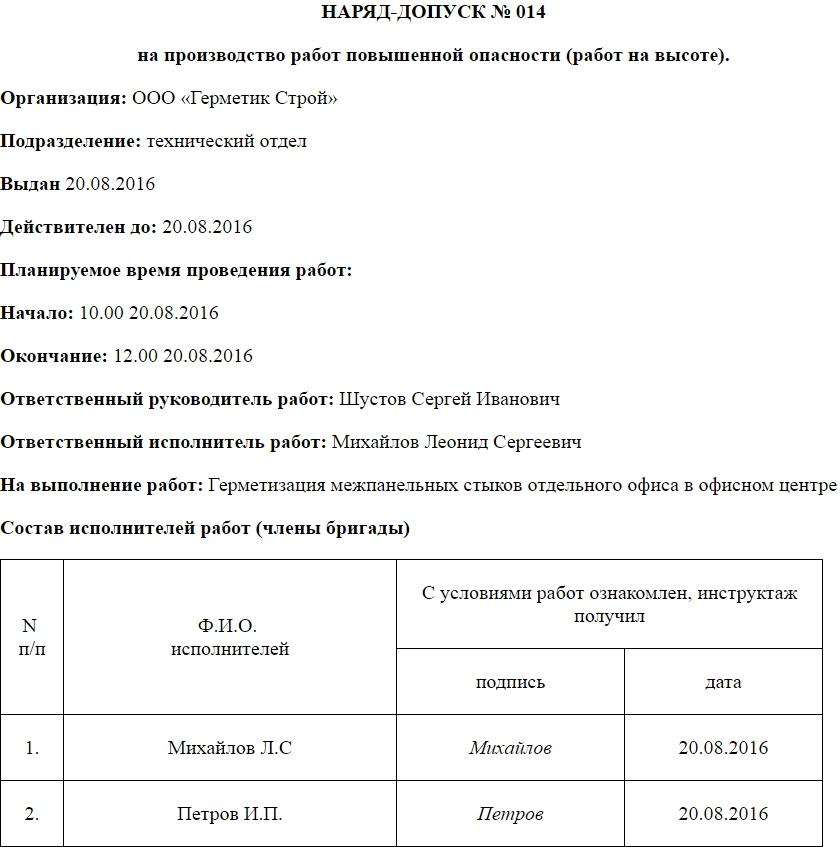

Практическое занятие № 13. Оформление наряда-допуска на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов

Практическое занятие №14.. Изучение практических приемов оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях

Практическое занятие №1.

Определение нормы выработки и производительности работ строительных бригад.

Цель занятия: освоение методики расчёта показателей производительности труда.

Методические указания.

Производительность труда отражает интенсивность и результативность труда работников сферы материального производства.

Для измерения производительности труда используются 2 показателя:

1 Трудоёмкость отражает затраты труда (рабочего времени), приходящиеся на производство единицы продукции

Т=Q/t ,

где Q – количество произведённой продукции:

t – затраты рабочего времени на производство продукции.

Различают нормативную, плановую и фактическую трудоёмкость.

Нормативная трудоёмкость определяется по элементным сметным нормам и на основании калькуляции затрат труда, составленных по технологическим картам производства СМР.

Плановая трудоёмкость определяется на основании показателей нормативной трудоемкости, уменьшенной на прогнозируемую величину её снижения с учётом коэффициента выполнения производственных норм за счёт внедрения в организации организационно- технических мероприятий.

Фактическая трудоёмкость – это фактические затраты труда на единицу работ или единицу готовой продукции.

Тф = Тпл(н)/Кв.н ,

где Тпл – плановая (нормативная) трудоёмкость, нормочасах;

Кв.н – коэффициент выполнения норм.

Пример 1

Определить фактическую трудоёмкость. Плановая трудоёмкость детали составляет 24 нормо-мин, коэффициент выполнения норм равен 1,6.

Решение

1 Определяем фактическую трудоёмкость

Тф = Тпл/Кв.н

Тф = 24/1,6 = 15 мин

Вывод: фактическая трудоёмкость детали составляет 15 мин.

Пример 2

Определить фактическую трудоёмкость в бригаде каменщиков.

Численность бригады 9 человек. За месяц (22 рабочих дня) бригада выполнила 528 м3 кирпичной кладки.

Решение

1 Определяем затраты труда в бригаде на выполненный объём.

Т = 9*22 = 198 чел-дн

2 Определяем трудоёмкость 1 м3 кирпичной кладки

Тр = Т/Q

Тр = 198/528 = 0,38 чел-дн.

Вывод:фактическая трудоёмкость составляет 0,38 чел-дн.

Пример 3

Определить нормативную, плановую и фактическую трудоёмкость.

Строительная организация выполнила годовой объём СМР в натуральных показателях :

- отделочные работы – 31600 м2;

- кирпичная кладка – 63700 м3;

- монтажные работ – 161000 м3.

Нормативы полной трудоёмкости производства на единицу СМР по направлениям производств :

- отделочные работы – 0,15 чел-час на 1м2;

- кладка – 1,20 чел-час на 1 м3;

- монтажные работы – 0,22 чел-час на 1 м3.

Коэффициент выполнения производственных норм – 1,7.

Планируемое снижение нормативной трудоёмкости на 5% .

Решение

1 Определяем нормативную трудоёмкость работ

Тнорм = ∑Тi*Qi

Тнорм = (0,115*317600) + (1,2*63700) + (0,22*16100) = 47640 +76440 + 35420 = 159500 чел-час.

2 Определяем плановую трудоёмкость работ

Тпл = Тнорм -∆Т

Тпл = 159500 – 7975 = 151525 чел-час

3 Определяем фактическую трудоёмкость работ

Тф = Тпл/Кв.н

Тф = 151525/1,7 = 89132 чел-час

Вывод:нормативная трудоёмкость составляет 159500 чел-час, плановая - 151525 чел-час, фактическая – 89132 чел-час.

2Выработкаявляется показателем, обратным трудоёмкости, и определяется количеством доброкачественной продукции, произведённой в единицу времени.

В строительных организациях выработка определяется в натуральном и стоимостном выражении.

Выработка в натуральных показателях определяется:

В = Q/Т

Выработка в стоимостном выражении на одного работающего занятого на СМР и в подобных производствах, рассчитывается по формуле;

В = Qсмр/Ч

где Qсмр – объём выполненных СМР по их сметной стоимости , руб ;

Ч – среднесписочная численность работающих, чел.

Пример 4

Определить выработку на 1чел-день по сметной стоимости и в натуральных показателях. Бригада штукатуров в составе 15 человек в течение месяца выполнила объём работ в количестве 5000 м2 на сумму 450 тыс. руб. Рабочих дней в месяц – 22.

Решение

1 Определяем дневную выработку

В = Qсмр/(ч*t)

В = 450/(15*22) = 1,36 тыс.руб/чел.

2 Определяем натуральную выработку

В = Q/Т

В = 5000/(15*22) = 15 м2/чел-день

Вывод:выработка на 1 чел – день составила 1,36 тыс.руб; выработка в натуральном измерении составляет 15 м2/чел-день.

Пример 5

Определить месячную, дневную и часовую выработку.

Объём СМР по плану составляет 2340 тыс.руб. численность рабочих 67 чел, количество рабочих дней в расчёте на 1 рабочего 21. Фактически выполнено СМР на сумму 2572 тыс.руб. при численности рабочих 73 чел. Количество рабочих дней в расчёте на 1 рабочего – 22, средняя продолжительность рабочего времени – 8,4 час.

Решение

1 Определяем месячную выработку:

- по плану:

Впл = Qсмр/ч

Впл = 2340/67 = 34,9 тыс.руб/чел

- фактическую:

Вф = 2572/73 = 35,2 тыс.руб/чел

2 Определяем дневную выработку:

- по плану:

В = Q/(ч*t)

В = 2340/(67*21) = 1,7 тыс.руб/чел

- фактическую:

Вф = 2572/(73*22) = 1,6 тыс.руб/чел

3 Определяем часовую выработку :

- по плану:

В = Q/(ч*t*tc)

В = 2340/(67*21*8,4) = 2340/11818,8 = 0,2 тыс.руб/чел

- фактическую:

В = 2572/(73*22*8,4) = 2572/13490,4 = 0,19 тыс.руб/чел

Вывод: месячная выработка выросла на 0,8% (35,2:34,9); дневная сократилась на 5,9% (1,6:1,7); часовая сократилась на 5% (0,19:0,2). При таких условиях сокращение дневной выработки свидетельствует о наличии внутрисменных потерь рабочего времени.

Повышение производительности труда – экономия затрат на единицу продукции.

Резервы роста производительности труда – потенциальные возможности снижения трудоёмкости продукции и сокращение сверхплановых потерь рабочего времени.

Рост производительности труда (∆В) за счёт сокращения внутрисменных потерь рабочего времени определяется:

∆В = (100-m)/(100-n)*100-100

где m – предполагаемые потери рабочего времени в планируемом

периоде, %;

n – фактические потери рабочего времени в отчётный период, %.

Рост производительности труда за счёт снижения трудоёмкости работ определяется:

∆В = ∆Т/(100-∆Т)*100%

Пример 6

Определить производительность труда одного работника в отчётном и планируемом периодах, а также рост производительности труда в планируемом периоде.

В отчётном году объём СМР составил 1440 тыс. руб., среднесписочная численность рабочих 52 чел. В планируемом году объём СМР составил 1484 тыс. руб., а численность рабочих сократится на 14 человек.

Решение

1 Определяем выработку отчётного периода

Вот =Q/ч

Вот = 1440/52 = 27,7 тыс. руб./чел.

2 Определяем выработку в планируемом периоде

Впл = Q/ч

Впл = 1484/38 = 39 тыс. руб./чел.

3 Определяем рост производительности труда в планируемом периоде

∆П = (Впл-Вот)/Вот*100%

∆П = (39-27,7)/27,7*100% = 40,7%

Вывод:прирост производительности труда в планируемом периоде составил 40,7%

Задания практического занятия № 1

«Расчет показателей производительности труда»

Задача 1

Строительное управление выполнило годовой объём строительно-монтажных работ собственными силами на сумму 4480тыс. руб. при среднегодовом составе работающих 640 чел., в том числе: рабочие основного производства – 500 чел., рабочие вспомогательного производства, находящегося на балансе строительного управления, - 40 чел., инженерно-технический персонал и служащие управления, участков и вспомогательного производства – 75 чел., персонала обслуживающих и прочих хозяйств – 25 чел.

Определить среднегодовую выработку на 1 работающего и 1 рабочего, в том числе на 1 рабочего основного производства.

Задача 2

В строительной организации в планируемом году определен рост производительности труда на 10% против достигнутого в базисном году. Затраты труда на выполненный объём строительно-монтажных работ в базисном году составили 93 000 чел.-дней.

Определить планируемое снижение трудовых затрат а процентах и человеко-днях.

Задача 3

Определить экономию трудовых затрат в чел.-днях, снижение трудоемкости и рост производительности труда в процентах, а также уменьшение численности рабочих в строительной организации в планируемом году в результате повышения уровня механизации бетонных работ.

Исходные данные: годовой объём работ в отчетном году 90 тыс. м3 ; то же, в планируемом году – 120 тыс. м3; уровни механизации в отчетном и планируемом годах – соответственно 92 и 98%; снижение трудовых затрат на единицу объёма работ при выполнении механизированным способом вместо ручного – 0,35 чел.-дня; число рабочих дней в году на 1 рабочего – 227; среднегодовая численность рабочих в строительной организации – 750 чел.

Задача 4

В III квартале выработка продукции на одного работающего составила 5000 руб./человека. В IV квартале предприятие планирует выпустить продукции на сумму 15 млн руб. и одновременно снизить численность работающих на 80 человек.

Определить:

А) выработку одного работающего в IV квартале;

Б) планируемый прирост производительности труда.

Задача 5

Производственное здание для участка на месяц установлено 300 комплектов изделий в место 280 в прошлом месяце. Условия выполнения работ в отчетном месяце и плановые нормативы приведены в таблице.

Показатель Отчет План

Трудоемкость одного комплекта , нормо-часов

Средняя продолжительность рабочего дня, ч. 7,6 7,8

Число рабочих дней в месяце

Число вспомогательных рабочих, % от основных

Определить выработку на одного рабочего по отчету и по плану в нормо-часах, а также запланированный процент роста производительности труда.

Задача 6

Определить:

1) планируемый рост производительности труда по предприятию;

2) необходимое снижение трудоёмкости производственной программы для обеспечения роста производительности труда.

Исходные данные

В отчетном году выпуск продукции по предприятию составил 8600 тыс. руб., который должен обеспечить без увеличения численность рабочих.

Решение

1. Так как прирост производительности труда (выработки) должен быть обеспечен без увеличения численности работников, то он будет равен приросту объёма производства продукции:

∆q= 370: 8600 =4,3%.

2. Рассчитываем снижение трудоемкости:

∆t= (∆q/ 100+ ∆q)*100= (4,3/100+4,3)*100=4,1%

Практическое занятие № 2.

Составление недельно – суточного графика производства СМР на основе календарного плана

Цель занятия: освоение методики разработки недельно-суточных графиков

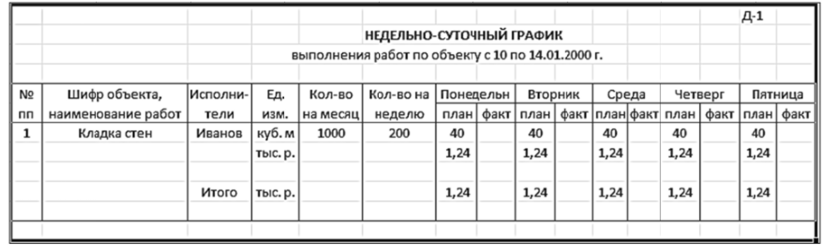

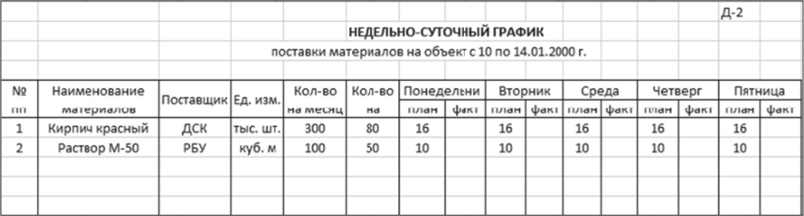

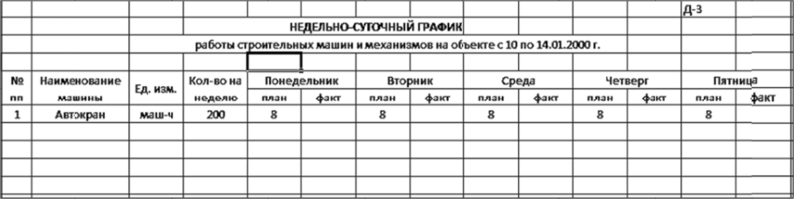

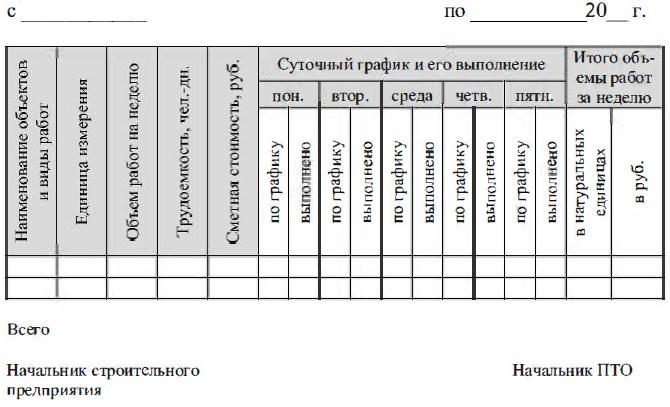

Недельно-суточное планирование деятельности бригад, участков осуществляется путем разработки недельно-суточных графиков по формам Д-1 (недельно-суточный график производства работ), Д-2 (недельно-суточный график обеспечения строительно-монтажных работ материалами, изделиями, конструкциями), Д-3 (недельно-суточный график работы строительных машин и механизмов), Д-4 (недельно-суточный график автоперевозок). Формы документов приведены на рис. 1-3. Целью этих графиков является детализация планов работы на объектах по каждому исполнителю до суток.

Исходными данными для разработки диспетчерских графиков являются календарные планы производства работ, утвержденные месячные планы, информация об ожидаемом выполнении диспетчерских графиков за текущий период диспетчерского управления.

Составление недельно-суточных планов-графиков производства работ строительной организации

Разработка недельно-суточных (реже декадно-суточных) планов-графиков производства работ на объектах и работа по ним более всего характерна для высокоиндустриального строительства, в частности при строительстве жилых домов и зданий гражданского назначения из крупных панелей и объемных блоков заводского изготовления, при комплектно-блочном строительстве объектов производственного и другого назначения, при строительстве автомагистралей, прокладке магистральных трубопроводов и др. Вместе с тем она применяется большинством серьезных строительных фирм при строительстве самых разнообразных объектов, которые, управляя ходом работ на объектах на основе сетевых или других моделей, контролируют этот ход на основе недельных справок-рапортов в центральный орган оперативного управления о выполненных работах. На основе указанных справок-рапортов центральный орган оперативного управления производит корректировку общего плана строительства объектов для достижения намеченных целей по обеспечению ввода их в контрактные сроки.

Основными исходными данными для составления недельно-суточных планов-графиков служат:

объектные оперативные месячные планы производства строительно-монтажных работ;

календарные планы строительства объектов в составе проектов производства работ;

технологические (организационно-технологические) карты на производство комплексов работ или возведение конструктивных элементов или частей зданий и сооружений;

планы-графики выпуска подсобными производствами комплектов строительных конструкций;

комплектовочные ведомости потребности объектов в строительных конструкциях, изделиях, материалах, полуфабрикатах; годовые графики режимов работ строительных машин с учетом планового ремонта; годовые графики загрузки и профилактического ремонта технологической оснастки.

Недельно-суточное планирование строительного производства включает в себя разработку недельно-суточных графиков: производства работ на объектах; потребности объектов в строительных конструкциях, изделиях, товарном бетоне и растворе, асфальтовой смеси и других строительных материалах и поставки их; работы строительных машин и использования комплектов технологической оснастки и строительно-монтажного инструмента на объектах. Одновременно с составлением этих графиков для отдельных объектов составляются сводные аналогичные графики по участкам работ мастеров, производителей работ, строительным участкам и строительным организациям в целом. При этом производится их взаимная увязка с учетом имеющейся производственной базы по собственному производству строительных конструкций, изделий, производству товарной арматуры для бетонных работ, товарного бетона, раствора, асфальтовой смеси, по раскрою и частичной переработке строительных материалов, а также с учетом имеющихся договоров по поставкам строительных конструкций и материалов поставщиками. Одним из главных требований, предъявляемых к недельно-суточному планированию производства строительно-монтажных работ на объектах, является реальность их выполнения. Если нет гарантированного материального или технического обеспечения производства строительно-монтажных работ, их в указанные планы-графики строительного производства не включают.

Важным моментом разработки недельно-суточных планов-графиков производства работ на объектах является их взаимная технологическая и организационная увязка во времени и в пространстве. По времени и по месту выполнения должно быть взаимоувязано производство работ не только силами собственных бригад, но и бригадами и звеньями субподрядных организаций. В графиках особо прорабатывается вопрос своевременного открытия и предоставления фронта работ последующим исполнителям. Параллельно с недельно-суточными планами-графиками производства строительно-монтажных работ на объектах составляются также графики изготовления конструкций, изделий, монтажных узлов на собственных подсобных производствах и графики их поставки на строительные площадки. Недельно-суточные графики производства строительно-монтажных работ, изготовления строительных конструкций и изделий, поставки на объекты строительных конструкций, изделий, материалов, работы строительных машин на объектах утверждаются руководителем строительной организации. Затем они поступают на строительные объекты, к руководителям строительных участков, в цеха подсобных производств, к главному механику и в полном составе — в диспетчерскую службу строительной организации для контроля за их выполнением.

Исходными данными для составления недельно-суточных графиков служат оперативные месячные планы СМР, КП, сетевые графики строительства, ППР и комплектовочные ведомости.

Недельно-суточные графики составляют для производства СМР, производственно-технологической комплектации, обеспечения механизмами и транспортом, работы подсобных предприяn1й и хозяйств С1ршrrельных организаций.

Суточные графики производства СМР составляются rенподрядчиком и служат основанием для графиков субподрядных орrанизаЩ1Й, поставщиков и других обеспечивающих организаций. В соответствии с графиками производства работ строятся графики комплектации и других видов обеспечения.

Формы недельно-суточного графика приведены в табл. 25.1.

Планы графики на неделю (декаду) рассматриваются руководителем строительного предприятия и после согласования и утверждения направляются всем исполнителям. Большое значение имеет постоянное, достоверное подведение итогов работы за смену, неделю (декаду). Контроль за выполнением недельно-суточных графиков обеспечивает диспетчерская служба.

Составителями плана являются прорабы, мастера, инженеры производственно-технического отдела и другие работники.

Составляется план обычно по пятницам таким образом, что предстоящая неделя разрабатывается точно, а следующая за ней - предварительно.

Задания на неделю определяют на основе календарного плана стадии строительства и ранее сделанных недельных планов с учетом возможной корректировки. После этого проверяют эффективность организации работ и возможные отклонения графиков материально-технических ресурсов, планов поставок и их соответствие работам субподрядчиков и смежных организаций, работающих на площадке. В итоге рассчитывают потребность в рабочей силе по видам работ в соответствии с поставленными задачами, которую в дальнейшем сравнивают с имеющимися в распоряжении трудовыми ресурсами с точностью до работника или бригады, при необходимости корре1пируя в каждом конкретном случае либо ресурсы, либо недельные задания.

Недельные планы можно составлять и таким образом, что каждый мастер, ответственный за конкретный вид работ, составляет свой недельный план, и все их потом сводят прораб, охватывая всю стройку.

Каждую неделю (чаще, в четверг) фиксируется степень готовности выполненных работ и учитываются изменения для составления следующего недельного плана. Исходными данными для этого являются календарный план на стадии строительства, предыдущий недельный план, производственная статистика, план поставок, дополнительные сведения.

Таблица 2.1

Недельно-суточный график производства строительно-монтажных работ (форма таблицы)

Недельно-суточное планирование строительного производства предусматривает и ведется с заполнением специальных форм в таком порядке.

Начальник строительного (специализированного) участка с участием мастеров и прорабов еженедельно к четвергу составляет проекты графиков производства работ в натуральных показателях и заявки на материалы, конструкции, автотранспорт и механизмы и представляют их в производственно-технический отдел (ПТО) строительной организации.

ПТО строительной организации с участием планового отдела, отдела маркетинга, главного технолога, главного механика, старшего диспетчера и других служб проверяет в проектах графиков:

- обеспечение планируемых на неделю заданий технической документацией и фронтом работ;

- соответствие заявок на материалы, механизмы и автотранспорт запланированным объемам работ;

- соответствие объемов работ месячным планам участков и организации в целом (включая проверку выработки и другие технико-экономичесю1е показатели) с учетом субподрядных организаций.

Подготовленные проекты графиков рассматривают, подписывают генеральный директор строительно-монтажной организации и начальник ПТО этой организации, после чего в пятницу их представляют (в двух экземплярах) в производственные (производственно-технические) отделы предприятий поставщиков для рассмотрения и согласования.

Специализированные организации обязаны предварительно согласовывать с генподрядными строительными организациями проекты выполнения своих графиков первоочередных работ, обеспечивающих фронт специализированным (субподрядным) организациям.

Один экземпляр утвержденного графика по каждой строительной организации остается у главного диспетчера предприятия-поставщика для осуществления контроля за ходом его выполнения. На основании утвержденных графиков производства работ мастера и прорабы ежедневно уточняют расстановку рабочих, потребность в материально-технических ресурсах и другие вопросы на каждый последующий день работы.

Недельно-суточное оперативное планирование

Недельно-суточные (декадно-суточные) планы-графики являются одной из форм оперативного планирования строительного производства. Метод недельно-суточного планирования отличается высокой достоверностью информации и точностью расчетов, что позволяет составить обоснованное задание, наладить строгий контроль за его выполнением, своевременно решить возникающие в ходе работ вопросы, благодаря чему обеспечивается четкий ритм и интенсивный характер производства.

Исходными данными для составления недельно-суточных графиков служат оперативные месячные планы СМР, КП, ППР и комплектовочные ведомости.

Недельно-суточные графики составляют для производства СМР, производственно-технологической комплектации, обеспечения механизмами и транспортом, работы подсобных участков инженерно-технических воинских формирований специального строительства.

Суточные графики производства СМР составляются генподрядчиком и служат основанием для графиков субподрядных организаций, поставщиков и других обеспечивающих воинских формирований (организаций). В соответствии с графиками производства работ строятся графики комплектации и других видов обеспечения.

Форма недельно-суточного графика приведена в таблице. 8.1. Планы-графики на неделю (декаду) рассматриваются командирами инженерно-технических воинских формирований специального строительства и после согласования и утверждения направляются всем исполнителям. Большое значение имеет постоянное, достоверное и своевременное подведение итогов работы за смену, сутки, неделю (декаду). Контроль за выполнением недельно-суточных графиков обеспечивает диспетчерская служба.

В зарубежном опыте оперативного контроляотчеты-рапорты о ходе работ - привычная и обязательная процедура. Они служат для сопоставления с утвержденным календарным планом, сметой расходов и для оплаты промежуточных платежей подрядчикам.

Основной смысл такой системы - возможность своевременно реагировать на отклонения, компенсировать их, чтобы, в конечном счете, обеспечить ввод объекта в заданные сроки и в пределах установленного бюджета.

По мнению западных специалистов, отчеты-рапорты, независимо от формы, должны отвечать на следующие основные вопросы:

·что произошло за отчетный период или с начала работ к дате отчета;

·оценить, как достигнутое может отразиться на конечных результатах;

·основываясь на имеющихся на руках данных, дать прогноз, что можно ожидать в состоянии проекта в целом (или его частей) в перспективе;

·определить величину отклонений по срокам и затратам, то есть дать количественную оценку, насколько существующее положение дел отличается от расчетного; эти отклонения должны быть показаны как в абсолютном измерении (дни, стоимость и т. п.), так и в относительном выражении (проценты);

·пояснить причины непредвиденных или ожидаемых обстоятельств, которые следует учитывать при оценке текущего и предстоящего состояния объекта, обращая особое внимание на наиболее значительные отклонения от плана.

Рапорты составляются за смену, день, неделю, месяц, этап работы или др. период. Наибольший практический интерес представляет ежедневный отчет.

Практическое занятие № 3.

Разработка организационной структуры строительной фирмы

Цель работы:

-

выполнить сравнительный анализ деятельности структурных подразделений при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений;

-

изучить организационные структуры управления строительных организаций.

Ход работы:

-

Анализ типов структур управления

| типы структур управления | Принципы деятельности | Достоинства | Недостатки | Схема |

| линейная | | | | |

| Функцио-нальная | | | | |

| линейно-функциональная (комбинированная) | | | | |

| матричная | | | | |

-

Функции аппарата управления строительными организациями

Управление организацией осуществляется руководителем и подчиненным ему аппаратом – администрацией организации.

Руководитель организации

назначается доверенным лицом государства или собственника, уполномоченным на основе принципа единоначалия организовать всю работу предприятия, без доверенности действовать от имени организации, представлять в других организациях и учреждениях, распоряжаться в соответствии с планом в пределах установленных законом, его имуществом и средствами, заключать договоры, выдавать доверенности, открывать в банке расчетные и другие счета предприятия.

Руководитель имеет право утверждать и изменять оклады заработной платы ИТР и служащим в пределах своих полномочий. В компетенцию руководителя входит право приема на работу и увольнения подчиненных ему работников в соответствии с трудовым законодательством. Руководителю непосредственно подчиняются плановый, сметно-договорной отделы, бухгалтерия и отдел кадров, а остальные подразделения работают через заместителей.

Главный инженер,

который является первым заместителем руководителя, ответственен за осуществление технической политики в производственных подразделениях организации.

В его основные обязанности входит внедрение в производство достижений науки и техники, совершение технологии строительства, обеспечение качества работ.

Он руководит производственным и техническим отделами, отделом подготовки производства, отделами главного механика и энергетика, технолога, лабораторией, направляет работу по охране труда и рационализации.

Заместитель управляющего

решает вопросы обеспечения строительного производства всеми видами материально-технических ресурсов, транспортными средствами, хозяйственного и коммунально-бытового обслуживания коллектива организации.

Ему подчинены управления комплектации (УПТК), АХО, жилищно-коммунальная контора (ЖКК) и пожарно-сторожевая охрана (ПСО). В крупных организациях эти функции могут быть распределены между несколькими заместителями руководителя. Общей тенденцией становится освобождение строительных организаций от непрофильных функций – организацией жилищно-коммунального хозяйства, содержание объектов культуры и т. п.

Заместитель руководителя по экономической работе (главный экономист)

руководит планово-экономической работой организации, включая хозяйственную и финансовую деятельность, разрабатывает и проводит в жизнь мероприятия по улучшению технико-экономических показателей работы организации.

Обычно вводится в организациях с большим годовым объемом работ. В порядке перераспределения обязанностей между заместителями руководителями заместителю по экономике могут поручить отделы планово-экономический, сметно-договорной и труда. Работа должна проводится в тесном контакте со службой главного бухгалтера, подчиненной руководителю.

Составными структурными частями аппарата управления организацией являются отделы, службы и другие подразделения

Плановый отдел

составляет проекты перспективных, годовых и оперативных планов подрядных и субподрядных работ; планы деятельности предприятий и хозяйств строительной организации; доводят плановые задания до исполнителей, организует учет выполнения заданий и составляет отчет. Персонал отдела согласовывает с заказчиками внутрипостроечные титульные списки; осуществляет экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности и разрабатывает предложения по повышению эффективности работы строительной организации.

Производственный отдел

ведет подготовку производства, направляет, систематически контролирует и регулирует производственную деятельность строительно-монтажных управлений и участков, своевременный ввод в действие мощностей и объектов; в соответствии с технологической последовательностью увязывает сроки выполнения работ строительными управлениями и субподрядными организациями; составляет графики строительства и обеспечения его материально-техническими ресурсами.

При диспетчерской форме управления функции производственного отдела ограничиваются в основном подготовкой производства.

Технический отдел

принимает от заказчиков готовую проектно-сметную документацию, контролируя ее своевременное поступление, комплектность и качество; обеспечивает технической документацией СУ и субподрядные организации.

Отдел с участием других подразделений разрабатывает планы технического развития организации и необходимые для их реализации организационно-технические мероприятия; проводит мероприятия по применению прогрессивных конструкций и эффективных материалов; осуществляет техническую информацию; руководит рационализаторской и изобретательской работой в организации.

Главный технолог

является заместителем главного инженера, руководит отделом (группой) проектирования производства работ и отвечает за подготовку производства и соблюдение технологической дисциплины.

Его основной обязанностью является внедрение передовой технологии и организации работ путем разработки соответствующей проектно-технологической документации, входящей в состав ППР (технологических карт и схем, привязок монтажных механизмов, стройгенпланов, графиков), и организация контроля исполнения.

Главный механик,

возглавляющий в больших организациях отдел, является заместителем главного инженера по вопросам механизации работ. В его обязанности входят организация и контроль за эксплуатацией собственного и арендуемого парка машин, механизмов и оборудования.

Отдел обеспечивает своевременное и правильное оформление наряд-заказов и соответствующей проектной и сметной документации субподрядным управлениям механизации и контроль за их работой на объектах организации; контроль за работой ремонтно-механических мастерских; внедрение новых машин, оборудования и оснастки.

Главный энергетик

является заместителем главного инженера по вопросам энергоснабжения. Он организует и контролирует эксплуатацию энергетического хозяйства и связи на объектах организации; иногда контролирует работу субподрядных организаций.

Сметно-договорной отдел

рассматривает и согласовывает сметную документацию, контролируют ее поступление; оформляет договоры подряда и субподряда, контролирует их выполнение и предъявляет санкции при нарушении договоров.

Отдел контролирует правильность расчетов с заказчиками и субподрядчиками за выполненные СМР; следит за правильным применением поставщиками оптовых цен на промышленную продукцию; разрабатывает планово-расчетные цены на материалы и услуги для подразделений организации.

Отдел материально-технического снабжения

заключает договора на поставку необходимых материально-технических ресурсов, организует получение, доставку и хранение материалов, деталей, конструкций, оборудования, инструмента, спецодежды и инвентаря.

Бухгалтерия

осуществляет бухгалтерский учет хозяйственной деятельности, контроль за правильным расходованием материальных ценностей и денежных средств.

Отдел производственных предприятий организации

обеспечивает эксплуатацию бетонно-растворных установок, полигонов для изготовления бетонных и железобетонных конструкций, деревообрабатывающих цехов и мастерских и т. д.; разрабатывает для них плановые задания, контролирует их производственно-хозяйственную деятельность и распределяет продукцию.

Юрисконсульт (юридический отдел)

– обеспечивает правовое обслуживание: участвует в подготовке договоров с заказчиками, подрядчиками, поставщиками и др. контрагентами; подготавливает претензионные иски, представляет свою организацию в арбитражном и гражданском суде; консультирует по всем юридическим вопросам.

Производитель работ

является непосредственным руководителем и организатором производства. Как единоначальник на порученном ему участке, он несет ответственность за все стороны производственной деятельности. К основным обязанностям прораба относятся: выполнение утвержденных показателей плана работ: обеспечение должного качества работ; рациональное использование трудовых и материальных ресурсов.

Для выполнения этих обязанностей прораб должен детально изучить проектно-сметную и технологическую документацию (ПОС, ППР), своевременно составить или принять участие в составлении заявок на материалы, механизмы, оснастку и др.; обеспечить подготовку фронта работ, составление мастерами нарядов и приемку работ; журналы работ и необходимую исполнительную документацию (акты на скрытые работы, акты приемки работ и др.); осуществить необходимые мероприятия по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности на своем объекте; организовать рационализаторскую работу и содействовать подчиненным в расчетах и оформлению предложений.

Прораб имеет право перестановки подчиненных на участке, утверждать наряды, представлять к поощрению и взысканию подчиненных рабочих, инженерно-технических работников, МОП.

Строительный мастер

является младшим командиром на производстве, в задачу которого входит техническое и организационное обеспечение работы подчиненного ему коллектива (бригады, смены и т.д.).

Мастер должен изучить РД и ППР; подготовить фронт работ, необходимый инвентарь и приспособления; рассчитать и выдать заранее наряд на предстоящую работу; провести необходимый инструктаж по охране труда. В период работы мастер должен давать необходимые отметки, производить другие инструментальные замеры и обеспечивать своевременное поступление материальных ресурсов, а по окончании работы принять ее по количеству и качеству и закрыть наряд.

Мастер подчиняется производителю работ. Мастерами, как правило, назначаются техники или молодые специалисты с высшим образованием, для которых эта работа является первой ступенью в качестве организатора производства.

Бригадир

– непосредственный руководитель низового производственного коллектива. Бригадой считается трудовой коллектив численностью 10 человек и более на общестроительных работах и, начиная с 6 человек, - на специальных работах. Коллективы меньшего состава называются звеньями. Бригадир, являясь рабочим. Основное время трудится в составе бригады, как и все ее члены. Определенную часть трудового дня он занят руководством бригадой, за что получает соответствующую доплату. Бригадир организует работу бригады, обеспечивая в коллективе трудовую дисциплину и соблюдение правил трудового распорядка.

Бригадирами назначаются наиболее квалифицированные и энергичные рабочие, обладающие организаторскими способностями и пользующиеся авторитетом.

Бригадир принимает от мастера задание и распределяет работу между членами бригады. В его обязанности входит проверка фронта работ и обеспечение их качественного выполнения.

Вывод:

Практическое занятие № 4

Оформление исполнительно-технической документации по выполненным строительно- монтажным работам

Цель: отработать навыки оформления исполнительной документации

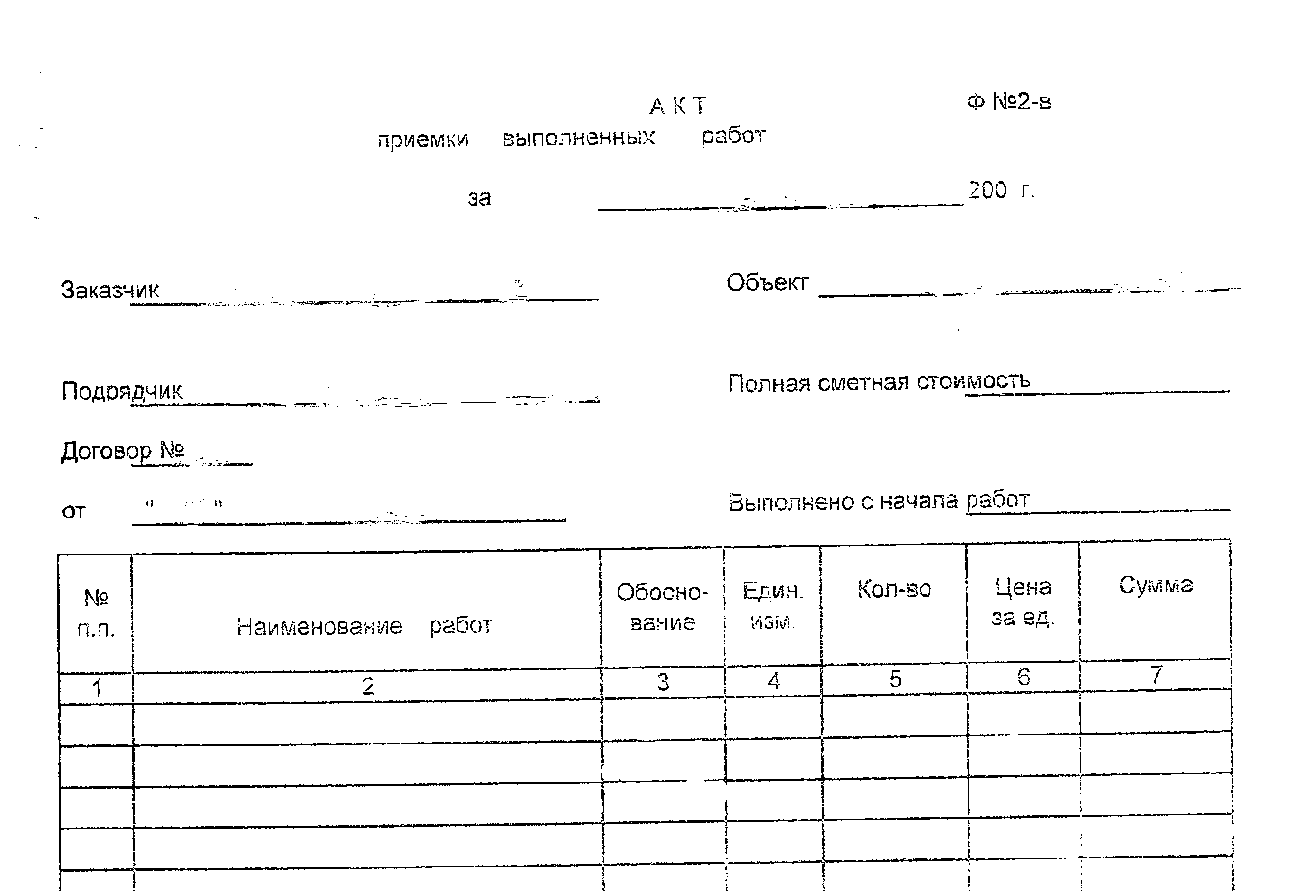

Акт приемки выполненных работ – наряд форма 2-в заполняется на основании ЕНИР.

В гр.2 записывается «Наименование работ», выполняемые бригадой, гр.3 «Обоснование» указывается параграф и пункт ЕНиРа, гр.4 «Ед. измерения» согласно выбранной таблице или пункта, гр.5 «Количество» - объем работ, гр.6 «Цена за единицу» - берется согласно выбранной таблицы и пункта., гр.7 «Сумма» - получается при умножении гр.5 и 6.

Для заполнения формы 2-в использовать задания.

Задание №1

Бригада маляров за месяц покрасила- 2005 м2 масляной краской стены, 1300 м2 лаком пол, 405 м2 окна масляной краской, водоэмульсионная окраска потолка 1500м2. работы производились при строительстве нового здания.

Задание №2Бригада штукатуров за месяц выполнила - оштукатуривание внутренних стен 5050м2, наружных стен 2000м2, откосов оконных и дверных по 500м2- все работы были произведены после очистки данных поверхностей. Работы производились при капитальном ремонте.

Задание №3

Бригада облицовщиков за месяц выполнила облицовочные работы – 400м2 полов - керамогранит размером 200*300мм, 550м2 половой керамической плиткой размер 150*150 мм, 2005м2 стен керамической плиткой размер 100*100 мм, 2005 м2 стен керамической плиткой размером 150*150мм, потолок полистирольной плиткой размер 500*500 мм -600м2. работы производились при новом строительстве.

Задание №4

Бригада каменщиков за месяц выполнила 700м3 наружных стен толщиной 2,5 кирпича из силикатного кирпича; 450 м3 внутренних стен толщиной 1,5 кирпича из силикатного кирпича; 1000м2 перегородок толщиной 100 мм из газосиликатных блоков; 60 м3 толщиной 65мм из красного керамического кирпича. Работы производились при новом строительстве.

Задание №5

Бригада монтажников за месяц выполнила – поставила в 20 фундаментных стаканов 20 колонн сечением 400*400 мм и высотой 3000мм, положила 16 прогонов длиной 6000мм и на них уложила 20 плит размером 3000*6000*300мм. Работы производились при новом строительстве.

Задание №6

Бригада плотников установила 50 дверей внутренних размером 900*2050мм, 2 двери наружные размером 1200*2300мм, 45 окон размером 1500*1500мм, 20 окон размером 800*1500мм, настелили полы из досок 300м2, полы из щитового паркета 400м2. Работы производились при строительстве нового здания.

Задание №7

Бригада кровельщиков сделали 720м2 рубероидной крыши. Покрытие крыши с помощью машин в3 слоя, при этом предусмотреть обделку 4 шт. водосточных воронок, очистку основания от мусора механическим способом, обделку свесов и примыканий по 50 м2 рулонными материалами. Работы производились при строительстве нового здания.

Задание №8

Бригада кровельщиков сделали 900м2 рубероидной крыши. Покрытие крыши с помощью машин в 4 слоя, при этом предусмотреть обделку 6 шт. водосточных воронок, очистку основания от мусора механическим способом, обделку свесов и примыканий по 100 м2 рулонными материалами. Работы производились при строительстве нового здания.

Задание №9

Бригада монтажников за месяц выполнила – поставила в 10 фундаментных стаканов 10 колонн сечением 400*400 мм и высотой 3000мм, положила 8 прогонов длиной 6000мм и на них уложила 20 плит размером 1500*6000*220мм. Работы производились при новом строительстве.

Задание №10

Бригада каменщиков за месяц выполнила 900м3 наружных стен толщиной 2.0 кирпича из силикатного кирпича; 350 м3 внутренних стен толщиной 1,5 кирпича из силикатного кирпича; 700м2 перегородок толщиной 100 мм из газосиликатных блоков; 80 м3 толщиной 65мм из красного керамического кирпича. Работы производились при новом строительстве.

Задание №11

Бригада маляров за месяц покрасила- 2010 м2 масляной краской стены, 1200 м2 лаком пол, 425 м2 окна масляной краской, водоэмульсионная окраска потолка 1700м2. работы производились при строительстве нового здания.

Задание №12

Бригада штукатуров за месяц выполнила - оштукатуривание внутренних стен 2000м2, наружных стен 500м2, откосов оконных и дверных по 100м2- все работы были произведены после очистки данных поверхностей. Работы производились при капитальном ремонте.

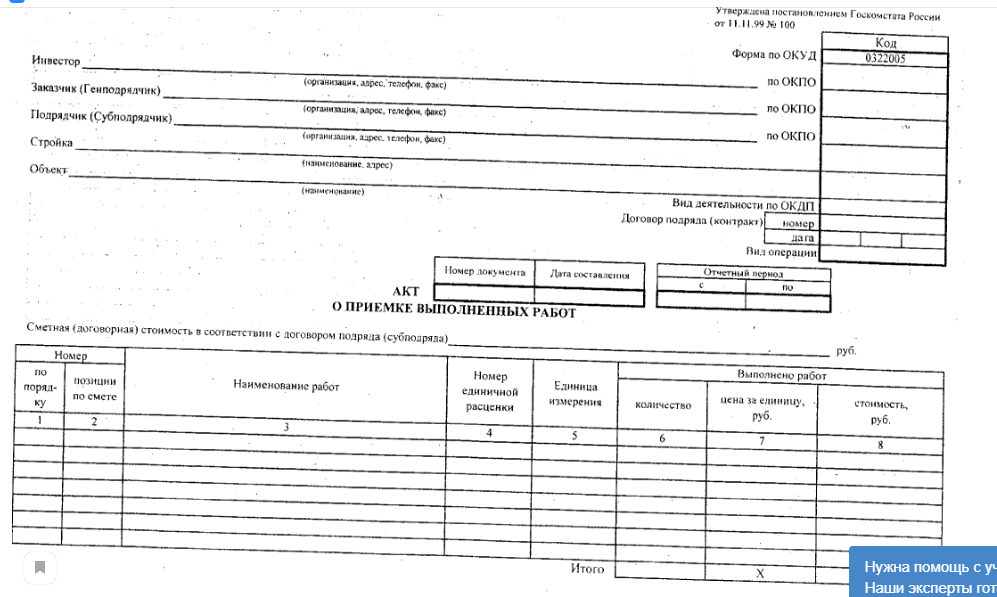

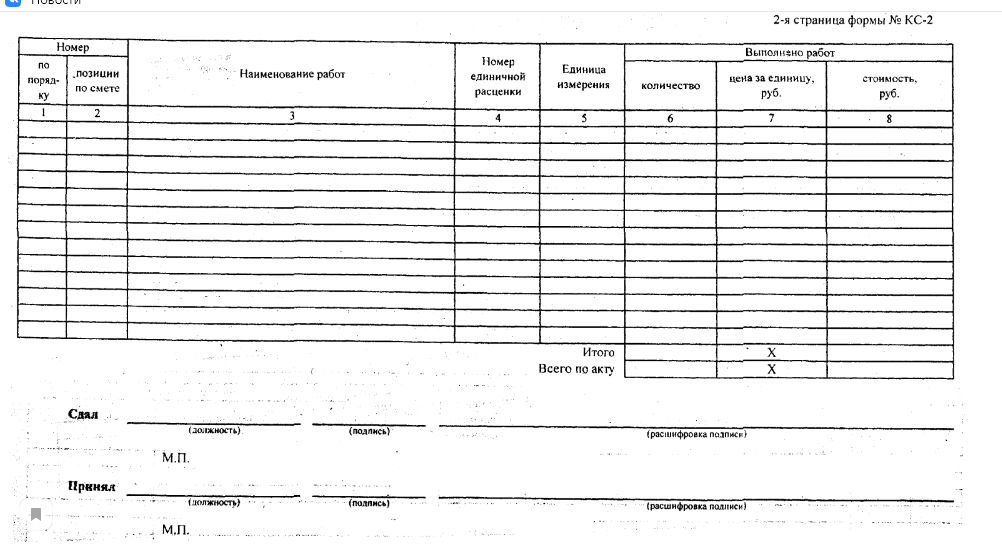

Если по договору подряда стоимость поручаемых подрядчику строительных или ремонтных работ определяется согласованной в договоре фиксированной ценой и расчеты за выполненные работы и затраты производятся в пределах указанной твердой договорной ценой, реквизиты, относящиеся к единичным расценкам, в форме КС-2 не заполняются (гр.4 «Номер единичной расценки» и гр.7 «Выполнено работ; цена за единицу, руб.»), в них прочерк. При этом все остальные графы, в том числе графа 3 « Наименование работ», графа 5 «Единица измерения» (наименование измерителя, например, кв.м., куб.м., шт., т, и т.д.), графа 6 «Выполнено работ; количество» (в соответствующих единицах измерения физического объема выполненных работ) и графа 8 «Выполнено работ; стоимость, руб.» заполняются в установленном порядке. Форма прилагается.

Для новой сметно-нормативной базы 2001г. Разработаны унифицированные формы актов выполненных работ с указанием прямых затрат в базисных ценах, индексов пересчета стоимости, норм накладных расходов и сметной прибыли, стоимости в текущих ценах. Форма акта, рекомендована Мособлгосэкспертизой для ручной обработки, прилагается.

Для заполнения формы кс-2 использовать задания полученной сметы на виды работ.

Представители технического надзора застройщика совместно с производителем работ обязаны проверять правильность выполненных работ и не допускать производства последующих видов работ до оформления предыдущих. В актах должно быть дано краткое описание выполненных работ, отмечено их соответствие рабочим чертежам и своему назначению, приведена характеристика и оценка качества применяемых материалов и указаны особые условия.

Задания для заполнения акта

Задание №1

Составить акт промежуточной приемки ответственных конструкций на осмотр свай до погружения, выполненных по адресу г. Кострома, ул. Ленина, д.103, комиссия в составе прораба Сумова И.Т., технадзора Торкова Т. Р., авторского надзора Петрова О.Л., произвели осмотр конструкций и проверку качества работ, выполненных ЖБИ-1, и составила акт о нижеследующем: к приемке предъявлены следующие конструкции, геометрические размеры соответствуют ГОСТу, видимых повреждений не установлено. Работы по изготовлению выполнены 12.05.16, при выполнении работ отсутствуют отклонения от проектной документации. Дата начала осмотра 03.08.16, окончание осмотра 03.08.16, разрешается производство последующих работ по устройству забивке свай.

Задание №2

Составить акт промежуточной приемки ответственных конструкций на приемку фундаментов под монтаж колонн, выполненных по адресу г. Кострома, ул. Пушкина, д. 45, комиссия в составе прораба Сухова И.Т., технадзора Торопова Т.Р., авторского надзора Петрова О.Л., произвели осмотр конструкций и проверку качества работ, выполненных СУ -1, и составила акт о нижеследующем: к приемке предъявлены следующие конструкции – фундамент под колонну по осям Г, Ж, Д в рядах 93-100, по прочности, устойчивости, глубине заложения вып. в соответствии чертежа. Данные натурных обмеров, высотные отметки и расположение осей прилагается. Дата начала работ 01.07.16, окончание работ 10.09.16, разрешается производство последующих работ по монтажу колонн. При выполнении работ допущены отклонения от проектной документации №10, которые согласованы 10.08.16 СУ-1 с ГИП Соколовым Р.О.

Задание №3

Составить акт промежуточной приемки ответственных конструкций на осмотр фундамента из сборных ж/б блоков, выполненных по адресу г. Кострома, ул. Ерохова, д. 78, комиссия в составе прораба Петрова И. Т., технадзора Малова Т. Р., авторского надзора Петрова О.Л., произвели осмотр конструкций и проверку качества работ, выполненных СУ -7, и составила акт о нижеследующем: к приемке предъявлены следующие конструкции отм. Поверхности земли +2,9м, глубина заложения подошвы фундамента в подвальной части 2,38м. Работы выполнены по проектной документации ООО Костромапроект, чертежи № 1, 2, 3 АС, от 12.05.16, при выполнении работ отсутствуют отклонения от проектной документации. Дата начала работ 03.08.16, окончание работ 05.12.16, разрешается производство последующих работ по устройству плит ж/б над подвалом.

Задание №4

Составить акт промежуточной приемки ответственных конструкций на устройство ростверка, выполненных по адресу г. Кострома, ул. Подлипаева, д. 87, комиссия в составе прораба Сумова И.Т., технадзора Торкова Т.Р., авторского надзора Петрова О.Л., произвели осмотр выполненных работ по устройству ж/б ростверка и проверку качества работ, выполненных СМУ-99, и составила акт о нижеследующем: к приемке предъявлены армирование ростверка, выполнено из металла Ст.3 в соответствии с чертежами АС- 3,4,5; бетонирование ростверка произведено из бетона марки М200; уплотнение бетона производилось глубинным вибратором; вид и качество применяемых материалов и изделий соответствует ГОСТ.. Работы выполнены по проектной документации ООО Зодчий, чертежи № 1, 2, 3 АС, от 12.05.16, при выполнении работ отсутствуют отклонения от проектной документации. Дата начала работ 03.08.16, окончание работ 05.12.16, разрешается производство каменной кладки.

Задание №5

Составить акт промежуточной приемки ответственных конструкций на устройство дренажа, выполненных по адресу г. Кострома, ул. Советской, д. 87, комиссия в составе прораба Охова И.Т., технадзора Торопова Т.Р., авторского надзора Петрова О.Л., произвели осмотр конструкций и проверку качества работ, выполненных СМУ- 3, и составила акт о нижеследующем: произвели осмотр работ по устройству дренажа и установили: дренаж выполнен из перфорированных труб диаметром 150мм уложенных в специальную траншею и засыпанных гравием и песком; работы выполнены в соответствии с чертежами АС№5,6,7 от 12.05.16; материалы и засыпки соответствуют ГОСТ; Работы выполнены по проектной документации ООО Зодчий, при выполнении работ отсутствуют отклонения от проектной документации. Дата начала работ 03.08.16, окончание работ 05.12.16, разрешается производство засыпки дренажа.

Задание №6

Составить акт промежуточной приемки ответственных конструкций на осмотр фундамента из сборных ж.б. блоков, выполненных по адресу г. Кострома, ул. Ленина, д. 54, комиссия в составе прораба Петрова И. Т., технадзора Малова Т.Р., авторского надзора Петрова О.Л., произвели осмотр конструкций и проверку качества работ, выполненных СУ -7, и составила акт о нижеследующем: к приемке предъявлены следующие конструкции отм. поверхности земли +3,5м, глубина заложения подошвы фундамента в подвальной части 2,38м. Работы выполнены по проектной документации 000 Костроматоннельстрой, чертежи № 1, 2, 3 АС, от 12.05.16, при выполнении работ отсутствуют отклонения от проектной документации. Дата начала работ 03.08.16, окончание работ 05.12.16, разрешается производство последующих работ по устройству плит ж/б над подвалом.

Задание №7

Составить акт промежуточной приемки ответственных конструкций на устройство водоотводных труб, выполненных по адресу г. Кострома, ул. Советской, д. 8. Комиссия в составе прораба Охова И.Т., технадзора Торопова Т.Р., авторского надзора Петрова О.Л., произвели осмотр конструкций и проверку качества работ, выполненных СМУ- 1, и составила акт о нижеследующем: произвели осмотр работ по устройству труб и установили: трубы выполнен из керамических материалов, диаметром 100мм уложенных в специальную траншею и засыпанных гравием и песком. Работы выполнены в соответствии с чертежами АС№1,2,3 от 12.05.16; материалы и засыпки соответствуют ГОСТ. Работы выполнены по проектной документации ООО Зодчий, при выполнении работ отсутствуют отклонения от проектной документации. Дата начала работ 03.08.16, окончание работ 05.12.16, разрешается производство засыпки траншеи.

Задание №8

Составить акт промежуточной приемки ответственных конструкций на осмотр фундамента из сборных ж/б плит, выполненных по адресу г. Кострома, ул. Ерохова, д. 8, комиссия в составе прораба Петрова И. Т., технадзора Малова Т. Р., авторского надзора Петрова О.Л., произвели осмотр конструкций и проверку качества работ, выполненных СУ -3, и составила акт о нижеследующем: к приемке предъявлены следующие конструкции отм. Поверхности земли -1.0м, глубина заложения подошвы фундамента в подвальной части 2,8м. Работы выполнены по проектной документации ООО Костромапроект, чертежи № 1, 2, 3 АС, от 12.05.16, при выполнении работ отсутствуют отклонения от проектной документации. Дата начала работ 03.08.16, окончание работ 05.12.16, разрешается производство последующих работ по устройству фундаментных блоков.

Практическое занятие №5

Оформление табеля учета рабочего времени

Цель работы: изучение основных видов и порядка ведения документации по учету рабочего времени

1 Учёт рабочего времени

Учёт отработанного производственными бригадами и отдельными рабочими времени ведут прорабы, мастера и бригадиры, в распоряжении которых находятся рабочие.

Для учёта используется табель отработанного времени, форма которого предусмотрена на бланке наряда. Выдача нарядов-заданий исполнителям осуществляется линейными инженерно-техническими работниками при участии нормировщика участка. Табели ведутся по-бригадно на каждого человека, числящегося в бригаде. Отработанное время учитывается отдельно при выполнении работ по специальным нарядам (на переделку или доделку работ из-за низкого качества). На рабочих-сдельщиков и повременщиков, работающих вне бригад, отдельный табель ведётся нормировщиком участка. Начальник участка заполняет табель учёта времени, отработанного инженерно-техническими работниками участка. Если какой-либо работник отсутствовал на рабочем месте без уважительной причины, начальник участка проставляет в табеле фактически отработанное время.

Порядок учёта явки работников на работу и ухода с неё устанавливается внутрифирменным документом (правилами внутреннего трудового распорядка, графиками работ (сменности), графиками отпусков, положениями и инструкциями по охране труда и технике безопасности, коллективными договорами, соглашениями и др.) и зависит от способа контроля за своевременным началом и окончанием работы и использованием времени в течение рабочего дня.

Форма табеля учета использования рабочего времени и расчета заработной платы

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (предприятие, организация)

Цех, отдел, участок ___________________________________________________________

Смена мастера ______________________________________________________________

начальника ___________________________________________________________

ТАБЕЛЬ УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И РАСЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

за ______________________________________ 20 _____ г.

| Условные обозначения | Код буквенный | Код цифровой |

| Продолжительность работы в дневное время | Я | 01 |

| Продолжительность работы в ночное время | Н | 02 |

| Продолжительность работы в выходные и нерабочие праздничные дни | РП | 03 |

| Продолжительность сверхурочной работы | С | 04 |

| Служебная командировка | К | 06 |

| Повышение квалификации с отрывом от работы | ПК | 07 |

| Ежегодный основной оплачиваемый отпуск | ОТ | 09 |

| Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск | ОД | 10 |

| Дополнительный отпуск в связи с обучением без сохранения заработной платы | УД | 13 |

| Отпуск по беременности и родам (отпуск в связи с усыновлением новорожденного ребенка) | Р | 14 |

| Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | ОЖ | 15 |

| Отпуск без сохранения заработной платы, предоставляемый работнику по разрешению работодателя | ДО | 16 |

| Ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы | ДБ | 18 |

| Временная нетрудоспособность без назначения пособия в случаях, предусмотренных законодательством | Т | 20 |

| Прогулы | ПР | 24 |

| Выходные дни(еженедельный отпуск) и нерабочие праздничные дни | В | 26 |

| Дополнительные выходные дни (оплачиваемые) | ОВ | 27 |

| Дополнительные выходные дни без сохранения заработной платы | НВ | 28 |

| Время простоя по причинам, не зависящим от работника и работодателя | НП | 32 |

| Время простоя по вине работника | ВП | 33 |

Практическое занятие № 6

Тема: Порядок оформления на работу. Разрешение трудовых споров. Правовое

регулирование трудовой деятельности лиц, не достигших возраста 18 лет.

Цель: составить у студентов представление о трудовом праве, его системе, источниках, а

также механизмах регулирования трудовых и тесно связанных с ними отношениях между

Теоретическая часть

Трудовое право - отрасль российского права, регулирующая трудовые отношения

работников с работодателем, возникшие на основе трудового договора, а также тесно

связанные с ними другие отношения в сфере применения труда работников.

Источниками трудового права являются:

1) Конституция Российской Федерации, которая закрепляет основные трудовые права

2) федеральные законы, важнейшим из которых является Трудовой кодекс РФ,

3) законы субъектов Российской Федерации;

4) подзаконные акты (указы Президента РФ, постановления Правительства,

инструкции и разъяснения Министерства труда и социального развития и др.);

5) договорные акты (генеральные, региональные, межотраслевые, отраслевые,

тарифные, территориальные соглашения, заключаемые представителями работников и

работодателей при участии (в некоторых случаях) компетентных государственных органов).

Право граждан на труд по Конституции РФ:

Содержание обеспечивающего права или запрета

Налагает запрет на всякую работу или службу, требуемую от какого-либо лица

под угрозой какого-либо наказания, а также работу, для которой это лицо не

предложило добровольно своих услуг. Незанятость гражданина не может

служить основанием для привлечения его к ответственности.

При этом принудительным трудом не считается выполнение некоторых

публичных обязанностей:

- военная служба;

- работы в условиях чрезвычайных обстоятельств;

- работы на основании вступившего в законную силу приговора суда

Устанавливает, что каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих

требованиям безопасности и гигиены

Возлагает обязанность на любого работодателя осуществлять выплаты своим

сотрудникам вознаграждения за труд не ниже установленного в

законодательном порядке минимума

Гарантирует работникам право добровольно отказываться от выполнения

трудовых обязанностей в целях разрешения коллективного трудового спора.

Его реализация возможна только в том случае, если примирительные

процедуры не привели к разрешению трудового конфликта, а также при

условии, что работодатель уклоняется от примирительных процедур, не

выполняет соглашений, достигнутых в ходе разрешения коллективного

трудового спора

Гарантирует установленные федеральным законом продолжительность

рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный

Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между работником и

работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации или должности), подчинении работника

правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда,

предусмотренных трудовым законодательством, коллективным договором, соглашениями,

трудовым договором.

Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель:

Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем

Работодатель - физическое либо юридическое лицо (организация),

вступившее в трудовые отношения с работником

Трудовой договор - это соглашение между работодателем и работником.

В трудовом договоре указываются:

Необходимые условия

Дополнительные условия (могут быть или не быть)

- фамилия, имя, отчество работника;

- оплата проезда до места

- наименование работодателя (фамилия, имя, отчество работодателя - физического лица);

-предоставление места в дошкольном образовательном учреждении для ребенка

-конкретное место работы;

- дата начала работы работника и т. п.

- наименование должности, специальности, профессии, квалификации работника;

-права и обязанности работодателя;

- характеристика условий труда;

- режим труда и отдыха работника;

- условия оплаты труда работника;

- виды и условия социального страхования работника

Практическая часть

Задание 1

Определить понятия «трудовое право», «трудовые правоотношения», перечислить их

субъекты.

Задание 2

Выясните права и обязанности работника и работодателя в соответствии с Трудовым

кодексом РФ. Ответ оформите в таблицу:

| | Работодатель | Работник |

| Права | | |

| Обязанности | | |

Работодатель

Работник

Права

Обязанности

Задание 3

Определить понятие, виды и порядок наложения дисциплинарных взысканий.

Задание 4

Определите особенности трудоустройства несовершеннолетних в РФ.

Практическое занятие № 7

Составление документов о применении мер поощрения и взыскания к работнику

Цель работы: научить оформлять приказ о наложении дисциплинарного взыскания и

оформление соответствующих документов

Студент должен

знать:

- содержание трудовой дисциплины;

уметь:

- оформить наложение дисциплинарного взыскания;

-определять законность привлечения работников к дисциплинарной ответственности

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений;

- анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой деятельности

организации.

План практического занятия

1 Оформление в трудовом договоре раздела об ответственности и поощрениях.

2 Оформление приказа (распоряжения) о поощрении работника (Приложение З).

3 Оформление приказа о наложении дисциплинарного взыскания (Приложение И).

4 Оформление акта об отсутствии на рабочем месте (Приложение К).

5 Решение ситуаций по теме: «Трудовая дисциплина».

6 Оформление искового заявления о восстановлении на работе и взыскании заработной платы

(Приложение Л).

7 Оформление решения комиссии по трудовым спорам (Приложение М).

Ситуация № 1

Грузчик универмага Засухин появился на работе в нетрезвом состоянии и был отстранен

от работы. От проверки в наркологическом пункте и дачи письменного объяснения он

отказался, о чем были составлены соответствующие акты. В этот же день работник был уволен.

Правомерны ли действия директора универмага?

Ситуация № 2

Мастер участка Рыбкин совершил дисциплинарный проступок, опоздав на работу на два

часа. Представитель работодателя потребовал от работника объяснение в письменной форме, в

котором Рыбкин признал свою вину и пояснил, что подобное было в первый раз и больше не

повторится. Приказом директора завода Рыбкину был объявлен выговор.

Через шесть месяцев работник написал заявление, попросив снять с него дисциплинарное взыскание. Однако, директор завода отказал ему в этом, заявив, что у Рыбкина

много мелких упущений и снимать взыскание пока рано. Работник обжаловал решение

директора в КТС.

Каков порядок снятия дисциплинарных взысканий?

Ситуация № 3

5 марта 2013 года администрация муниципального унитарного предприятия «Жилкоммунхоз» установила, что сварщик Хитров 26 августа 2012 года совершил прогул без

уважительных причин, и потребовала от него письменного объяснения. Но Хитров, ссылаясь на ТК РФ, отказался писать объяснение. Тогда директор предприятия объявил Хитрову выговор.

1 Правомерны ли действия администрации МУП?

2 Как ТК РФ регламентирует применение дисциплинарных взысканий в зависимости от

времени, прошедшего с момента совершения дисциплинарного проступка?

Ситуация № 4

За виновное неисполнение своих обязанностей директор ремонтной мастерской своим

приказом объявил столяру Буянову выговор и оштрафовал его на пять МРОТ.

1 Законны ли действия директора мастерской?

2 Какие виды дисциплинарных взысканий предусмотрены ТК РФ?

Ситуация № 5

Иванов был уволен приказом директора с должности сторож-рабочий за появление на

рабочем месте в алкогольном опьянении. Иванов обратился в суд с иском о том, что порядок

его увольнения не соответствовал требованиям трудового законодательства: у истца не было

затребовано письменное объяснение, приказ о его увольнении в нарушение ст.22 ТК РФ издан

ненадлежащим должностным лицом — заместителем директора ДГУП Сидоровой, в момент издания приказа не исполняющей обязанности директора. И самое

главное в нарушение ст.56 ГПК РФ ответчик не представил суду никаких доказательств в

подтверждение нахождения истца на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения,

помимо объяснений Сидоровой, издавшей приказ об увольнении истца.

Решите данную ситуацию, ответ обоснуйте.

Ситуация № 6

Шофер Камов 11 января сделал приписку в путевом листе, о чем непосредственному

руководителю стало известно лишь 8 июля этого же года. 9 июля от Камова было затребовано

письменное объяснение, которое он дать не успел, поскольку в тот же день он заболел. Камов

вышел на работу и представил свою объяснительную записку администрации. За нарушение

трудовой дисциплины ему был объявлен выговор. Камов обжаловал приказ, ссылаясь на то, что с момента совершения данного проступка прошло более 6 месяцев.

Как должен быть решен спор?

Ситуация № 7

Начальник подразделения обратился к руководству организации с просьбой уволить

Сидорова за систематическое нарушение трудовой дисциплины, учитывая, что полгода назад

он получил выговор за прогул и вновь нарушил трудовую дисциплину. В беседе с

руководителем организации Сидоров заявил, что о предыдущем взыскании ему вообще не

известно. В ответ начальник подразделения заметил, что, поскольку приказ о выговоре был

вывешен на доске приказов, Сидоров должен был знать об этом. Далее выяснилось, что на

данном документе нет росписи Сидорова.

Как решить спор?

Практическое занятие №8.

Составление договора строительного подряда

Цель работы: изучение требований, предъявляемых к исходноразрешительной документации на строительство. Изучение порядка составления договоров строительного подряда

Перечень документов, представляемых заказчиком, застройщиком в

орган государственного строительного надзора для получения разрешения

на производство строительно-монтажных работ.

1 Заявление заказчика, застройщика с указанием сведений о регистрации в инспекции Министерства по налогам и сборам.

2 Копия решения местного исполнительного и распорядительного

органа о разрешении строительства объекта.

3 Копия положительного заключения государственной экспертизы

по проектной документации (кроме случаев, когда государственная экспертиза по проектной документации не является обязательной).

4 Копия приказа (распоряжения) заказчика, застройщика об утверждении проектной документации.

5 Копия договора строительного подряда в случае заключения такого

договора.

Договор подряда заключается при наличии аттестата соответствия у

заказчика, документов, удостоверяющих право на земельный участок, проектно-сметной документации, прошедшей государственную вневедомственную экспертизу, протокола проведения подрядных торгов. Договор

заключается при наличии аттестата соответствия либо лицензии у подрядчика, составляется в письменной форме, должен быть подписан сторонами

не позднее 20 дней после завершения подрядных торгов. Порядок подготовки договора определяется по согласованию сторон.

| ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № ______ |

| выполненных объемов работ в соответствии с действующей Плата за размещение отходов включается в стоимость выполненных |

| 4.3. Аванс считается использованным, если объем работ, предусмот |

| 5.2. В соответствии с настоящим договором Подрядчик обязуется: |

| 5.3.2. своевременно предоставить фронт работ и передать его Подрядчику по акту за 1 день до начала их выполнения последним; |

| 5.3.13. контроль качества (технадзор) по настоящему договору осу При нарушении Заказчиком сроков расчетов за фактически выполненные в соответствии с договором работы Заказчик выплачивает Подрядчику пеню в размере 0,15 % за каждый день просрочки от суммы, подлежащей оплате, но не более 10 % от стоимости договора. 8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА |

| 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ |

Практическое занятие №9

Составление искового заявления об обнаружении недостатка в подрядных работах (строительный подряд)

Составление претензии об устранении недостатков по договору строительного подряда

Цель работы: отработать навыки составления претензий по дефектам СМР

Одним из самых распространенных видов сделок считается соглашение о подряде. В рамках него один из участников берется изготовить ту или иную вещь или провести иные, внешне осязаемые, работы. Однако не все время они делаются качественно. Тогда заказчик вправе заявить требование безвозмездного устранения недостатков работ, выполненных по договору подряда.

Каким образом происходит безвозмездное устранение недостатков работ Законодательство возлагает безвозмездное устранение недостатков работ на плечи исполнителя. Оно производится в сроки, оговоренные в договоре подряда. Кроме того, исправлению брака может предшествовать определенная процедура. Например, заказчик и подрядчик могут образовать комиссию по выявлению недоделок. По результатам ее работы составляется акт с перечнем возможных недочетов.

Чтобы осуществить безвозмездное устранение недостатков работ по договору подряда – письмо подрядчику должно быть направлено в сроки, установленные в договоре. Если таковых нет, то следует руководствоваться временными рамками, установленными законодательством. Стандартный срок, в пределах которого возможно оповещение подрядчика о выявленных недоделках составляет 2 года. По некоторым видам работ или имущества он может быть большим. Если претензия к подрядчику останется без удовлетворения, то безвозмездное устранение недостатков работ возможно в судебном порядке. В этом случае не исключено проведение экспертизы на предмет выяснения причин брака в работе. В том случае, если они возникли по вине заказчика, в иске может быть отказано. Заказчик вправе исправить брак в работе и за свой счет. Сделать это можно путем заключения договора с другим подрядчиком. В этом случае понесенные затраты будут считаться убытками. Они подлежат возмещению виновником недоделок.

Образец искового заявления об устранении недостатков работ, выполненных по договору строительного подряда

В Химкинский городской суд Московской области

Истец: _____ ФИО, адрес

Ответчик: _____ ФИО, адрес

Исковое заявление

об устранении недостатков работ, выполненных

по договору строительного подряда, обнаруженных

в пределах гарантийного срока

"__" ____ __ г. между истцом (Заказчик) и ответчиком (Подрядчик) заключен договор подряда № __ на выполнение общестроительных работ. Объект договора - ______, общая сумма договора составила ___ руб.

Гарантийный срок согласован сторонами и установлен в __ месяца со дня сдачи работ. Окончание работ по договору - "__" ____ __ г.

По акту приема-передачи от "__" ____ __ г. результат работы сдан Заказчику без притензий к качеству. Выполненные работы оплачены истцом в сумме ___ руб.

Скрытые недостатки были выявлены проверкой, состоявшейся "__" ____ __ г. , а "__" ____ __ г. комиссией в присутствии представителя ответчика составлен акт с перечислением выявленных недостатков.

Впоследствии истец, обнаружив еще ряд дефектов, заключил договор с Центром по испытаниям, внедрению, сетификации продукции, стандартизации и метрологии на проведение технического обследования спорного объекта.

Проведенным обследованием, установлено нарушение Подрядчиком в процессе работы действующих строительных норм и правил по некоторым видам работ.

О результатах обследования истец сообщил ответчику письмом от "__" ____ __ г., предложив приступить к исправлению выявленных недостатков. Ответчик отклонил требования истца, сославшись на отсутствие замечаний по выполненным работам в акте приемки-передачи и истечение установленного договором гарантийного срока.

На основании положений ст. 754 ГК РФ Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах.

По смыслу п. 2 ст. 755 ГК РФ Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Предельный срок обнаружения недостатков по договорам подряда по правилам ст. 756 ГК РФ составляет 5 лет.

Недостатки проведенных работ выявлены в пределах гарантийного срока, установленного договором, а предложение об их устранении предъявлено в рамках предельного срока, установленного законом.

В результате некачественно выполненных строительных работ истцу причинены убытки в размере ___ руб.: ________ (расшифровать убытки).

Отказ ответчика от исправления выявленных недостатков нарушает права и законные интересы истца.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 15, 723, 724, 754, 755, 756 ГК РФ, прошу суд:

1. Обязать ответчика безвозмездно устранить недостатки работ, выполненных по договору подряда на выполнение общестроительных работ № __ от "__" ____ __ г.

2. Взыскать с ответчика убытки в размере ___ руб.

3. Взыскать с ответчика расходы по проведению технического обследования в размере ___ руб.

Приложение:

1. Уведомление о вручении копии заявления ответчику *;

2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;

3. Копия договора подряда;

4. Акт приемки-передачи;

5. Акт технического обследования;

6. Претензия к подрядчику;

7. Документы, подтверждающие стоимость технического обследования;

8. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица;

9. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления.

Подпись ____________ / ______________/

Комментарии

* С 01.10.2019 г. истец самостоятельно должен направить исковое заявление и приложения к нему участникам процесса

До 1 октября 2019 года истец направлял в суд копии искового заявления и приложений к нему по количеству ответчиков и третьих лиц, а уж суд направлял полученные документы всем указанным в иске участникам процесса.

С 1 октября 2019 года истец должен самостоятельно направить другим участникам процесса копию иска и иные приложенные к иску документы, а в суд представить подтверждение их отправки (п. 6 ст. 132 ГПК РФ).

В п. 1 приложения к приведенному исковому заявлению следует сослаться на "уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление ответчику копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у него отсутствуют".

В каком случае спор будет рассматриваться по правилам закона о защите прав потребителей?

Гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, является потребителем (преамбула Закона о защите прав потребителей")

Подсудность спора районному суду

Требование имущественного характера, не подлежащее оценке подсудны районному суду (статьи 23, 24 ГПК РФ) (см. п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17)

С 01.10.2019 года мировой судья рассматривает дела по имущественным спорам, возникающим в сфере защиты прав потребителей, при цене иска, не превышающей 100 000 рублей (п. 5 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ).

При объединении нескольких связанных между собой требований, если одно из них подсудно районному суду, а другие подсудны мировому судье, все требования подлежат рассмотрению в районном суде (п. 3 ст. 23 ГПК РФ).

Как определяется цена иска?

Цена иска по искам о взыскании денежных средств, согласно п. 1 ч. 1 ст. 91 ГПК РФ, определяется исходя из взыскиваемой денежной суммы.

Подсудность по выбору потребителя

В соответствии с ч. 7 ст. 29 ГПК РФ иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены также в суд по месту жительства или месту пребывания истца либо по месту заключения или месту исполнения договора.

Претензия подрядчику об устранении недостатков работ на гарантии

Строительство не всегда выполняется качественно. Со временем на объекте выявляются недоделки, которые могут быть существенными. Как следствие, приходится выяснять отношения с подрядной организацией. Обычно в договорах на возведение объектов, их ремонт или реконструкцию прописывается гарантийный срок. В течение него брак в работе должен быть устранен. Однако, как правильно построить отношения с подрядчиком при возникшей конфликтной ситуации? Подходящим вариантом стане предъявление претензии. Тем более, что это согласуется с требованиями АПК РФ. Кроме того, она поможет избежать судебных разбирательств. Вот примерный образец письма подрядчику.

ООО «Строительная инициатива»

Москва, ул. Декабристов, 15

АО «Пульс» Москва, Потемкинский переулок, 22

Претензия ( письмо) об исправлении недостатков в выполненных строительных работах

24 декабря 2019 года между ООО «Строительная инициатива» и АО «Пульс» заключен договор подряда № 1. Его предмет – реконструкция офисного здания, расположенного по адресу: Потемкинский переулок, 22 В соответствии с п. 7 указанного соглашения срок выполнения работ установлен до 20 марта 2020 г. Далее, согласно п. 14.1 гарантия, предоставляемая подрядчиком, составляет 10 лет. Работы выполнены в срок, что подтверждается актом, подписанным уполномоченными представителями обоих сторон. Начиная с 15 мая 2020 г. в здании стала протекать крыша. В результате происходит подтопление двух последних этажей. Фотографии залива прилагаются к претензии. Согласно п. 14.3 договора подрядчик берет на себя обязательства устранить выявленные недостатки в течение 30 календарных дней с момента получения претензии. В ст. 721 ГК РФ указано, что качество работ должно соответствовать условиям договора подряда или требованиям, обычно предъявляемым к таким работам. В силу предписаний, изложенных в статье 723, при выявлении недостатков заказчик вправе их бесплатного устранения в разумный срок. На основании изложенного и опираясь на нормы действующего законодательства, Предлагаю: В течение 30 дней устранить протекание крыши в здании, расположенном по адресу: Москва, ул. Декабристов, 15. В случае неудовлетворения наших требований АО «Пульс» вынуждена заняться устранением недоделок за свой счет. Все понесенные затраты будут взысканы с ООО «Строительная инициатива». ОА “Пульс” подаст исковое заявление в арбитражный суд.

Приложение:

Копии договора и акта выполненных работ.

Фотографии поврежденных помещений.

Акт о выявленных недостатков.