СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до 20.05.2025

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Методическое пособие конспект лекций по ПМ01 Раздел Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования по специальности 13.02.11

Методическое пособие конспект лекций по ПМ01 аздел Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования содержит сжатую информацию по монтажу, эксплуатации и ремонту электрооборудования. в конспекте содержатся ссылки на нормативную литературу и контрольные вопросы для самоконтроля знаний студентов.

Просмотр содержимого документа

«Методическое пособие конспект лекций по ПМ01 Раздел Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования по специальности 13.02.11»

Министерство образования и науки Пермского края

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Краснокамский политехнический техникум

Методическое пособие

конспект лекций

по профессиональному модулю

ПМ.01 Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)

по специальности СПО

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

(базовой подготовки)

МДК 01.02. Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования

Раздел 5.Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и

электромеханического оборудования

Краснокамск, 2019год

Одобрено Одобрено

ЦК электромеханических Методическим советом ГБПОУ «КПТ»

дисциплин ГБПОУ «КПТ»

16.10. 2019г. протокол № 3 17.10. 2019г. Протокол № 3

Методические указания составлены в соответствии с программой междисциплинарного курса МДК 01.02. « Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования»

Раздел 5.Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (базовый уровень)

Разработчик:

ГБПОУ КПТ преподаватель С.А. Кононова

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия)

СОДЕРЖАНИЕ

| Пояснительная записка 4

| 4 |

| Введение | 5 5 |

| Раздел 1 Монтаж электрооборудования

| 6 |

| Монтаж электрических внутрицеховых сетей | 6 6 |

| Монтаж кабельных линий напряжением до 10 кВ | 12 |

| Монтаж воздушных линий электропередач | 17 |

| Монтаж электрооборудования трансформаторных подстанций | 19 |

| Монтаж электродвигателей и аппаратов управления | 25 |

| Монтаж электрооборудования кранов и лифтов | 28 |

| Раздел 2 Эксплуатация электрооборудования

| 30 |

| Организация эксплуатации и приемка смонтированного электрооборудования | 30 |

| Эксплуатация электрических внутрицеховых силовых сетей и освещения | 33 |

| Эксплуатация кабельных линий напряжением до 10кВ | 35 |

| Эксплуатация воздушных линий электропередач до110кВ | 37 |

| Эксплуатация электрооборудования трансформаторных подстанций и РУ | 39 |

| Эксплуатация электроприводов и аппаратов управления | 44 |

| Эксплуатация электрооборудования кранов и лифтов | 48 |

| Эксплуатация электрических печей и электросварочных установок | 49 |

| Сервисное обслуживание бытовых машин и приборов | 52 |

| Раздел 3 Ремонт электрооборудования

| 53 |

| Ремонт электрических внутрицеховых силовых сетей и освещения | 53 |

| Ремонт кабельных линий напряжением до 10 кВ | 54 |

| Ремонт воздушных линий электропередач | 56 |

| Ремонт силовых трансформаторов и электрооборудования подстанций | 58 |

| Ремонт механической части электрических машин | 63 |

| Ремонт обмоток электрических машин | 65 |

| Ремонт электрических аппаратов | 70 |

| Список использованных источников | 73 |

Пояснительная записка

Идет дальнейшее развитие электроэнергетике нашей страны на базе роста количества и мощности электростанций, развитие линий электропередач высоких и сверхвысоких напряжений, совершенствования и модернизации электрооборудования. Научно-технический процесс оказывает существенное влияние на интенсификацию электроэнергетики, являющейся основной отраслью топливно-энергетического комплекса страны. Планируется повышение уровня электрификации, производства и эффективного использования электроэнергии, проведение энергосберегающей политики, совершенствование выполнения электромонтажных и ремонтных работ. От того, насколько грамотно и технически обоснованно будет выполняться монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования, во многом зависит их работоспособность, которая, в свою очередь, оказывает существенное влияние на производственную деятельность, как отдельных агрегатов, так и предприятия в целом.

Повышение технического уровня и надежности электрического оборудования, качество его эксплуатации – складывается из трех главных направлений.

Первое – это технический уровень проектов и создаваемого оборудования.

Второе – качество изготовления и монтажа техники для нужд энергетики.

Третье – качество эксплуатации энергоблоков, неукоснительное соблюдение технических условий и требований. Проводить в жизнь эффективные меры в этих направлениях надо вместе, комплексно. Только такой подход к делу может определить высокий уровень развития отечественной энергетики.

Программа развития электроэнергетики требует лучшей подготовки специалистов, умеющих быстро, качественно и дешево вести монтаж электрооборудования и экономично его эксплуатировать. Во время ремонта электрооборудования необходимо применять новые высококачественные материалы, внедрять передовую технологию ремонтных работ.

Раздел 5 МДК01.02 “техническая, эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования” предусматривает изучение обучающимися технологии монтажа электрооборудования на промышленных предприятиях, вопросов его технической эксплуатации, технологии и объема ремонта и ставит своей целью подготовить высококвалифицированного слесаря –электрика по ремонту электрооборудования.

Данное учебное пособие предназначено для обучающихся очной и заочной формы обучения. Они могут воспользоваться информацией при подготовке к рубежному и итоговому контролю знаний по МДК и по специальности в целом. Рекомендуется при изучении материала отвечать на контрольные вопросы данные после каждой темы. В учебном пособии приведены выписки требований нормативной литературы ПУЭ, ПТЭ и ПБ, которые указаны, например 1.1.3. Обучающийся может обратиться к данному пункту правил и прочитать его в полной редакции.

ВВЕДЕНИЕ

1. Задачи дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен

иметь представление:

- об основных научно-технических проблемах и перспективах развития науки и техники в области монтажа, эксплуатации и ремонта электрооборудования;

знать:

- основные положения правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок и правил техники безопасности;

- порядок организации монтажа, эксплуатации и ремонта электрооборудования;

уметь:

- проводить анализ неисправностей, условий эксплуатации;

-

использовать нормативную и справочную литературу для выбора материалов;

-

База механизации

Проектный институт

организовывать обслуживание и ремонт электрооборудования и бытовых машин;

2. Организация электромонтажных работ

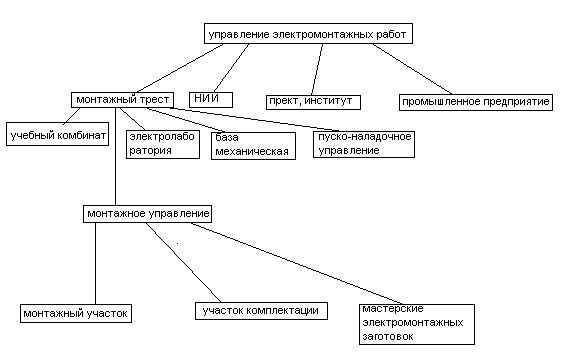

В нашей стране электромонтажные организации, как правило объединяются управлениями по производству электромонтажных работ, которые включают в себя монтажные тресты, проектные и научно-исследовательские институты и промышленные предприятия, изготавливающие необходимые для электромонтажных работ изделия и конструкции. Монтажные тресты организуются по территориальному признаку. В состав треста входят монтажные и пусконаладочные управления и включают в себя монтажные участки, участок подготовки производства, мастерские электромонтажных заготовок, электротехническую лабораторию, учебный пункт и т.д.

РАЗДЕЛ 1 МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Тема 1.1 Монтаж электрических внутрицеховых сетей

1.Документация на монтажные работы

Производство электромонтажных работ регламентируется технической и директивной документацией.

Основным техническим документом служит проект электроустановки, в строгом соответствии с которым и должны производиться электромонтажные работы.

Изменить принятые проектом технические и конструктивные решения, принципиального характера, допускаются только по согласованию с проектной организацией, а не принципиального характера по согласованию с заказчиком.

Основными директивными документами, требования которых подлежат безусловному выполнению при производстве электромонтажных работ, являются действующие ПУЭ и СНиП. На основе директивных документов в монтажных организациях создают монтажные инструкции, разработанные с учетом:

- проведения в условиях эксплуатации планово-предупредительных и профилактических испытаний и ремонтов электроустановок и их электрооборудования.

- обучения обслуживающего персонала и проверки у него знания ПТЭ и ПТБ.

2. Классификация электроустановок

1.1.3. [6] Электроустановками называется совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электроэнергии и преобразования её в другой вид энергии.

1.1.4. [6]Открытыми или наружными электроустановками называются электроустановки, не защищенные зданием от атмосферных воздействий.

Закрытыми или внутренними электроустановками, называются электроустановки, размещенные внутри зданий.

В зависимости от характера окружающей среды помещения делятся:

1.1.6. [6] Сухие помещения - влажность не превышает 60%

1.1.7. [6] Влажные помещения - влажность не превышает 75%

1.1.8.[6].Сырые помещения - влажность превышает 75%

1.1.9.[6] Особо сырые помещения - влажность близка к 100%

1.1.10.[6]Жаркие помещения – температура превышает 350

1.1.11.[6]Пыльные по условиям производства выделяется пыль, которая оседает на токоведущих частях и проникает внутрь машин и аппаратов.

1.1.12.[6] Помещения с химически активной средой- помещения в которых содержатся агрессивные пары, газы, жидкости и образуются отложения разрушающие изоляцию.

1.1.13. [6]В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:

1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность.

2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:

сырость или токопроводящая пыль;

токопроводящие полы;

высокая температура;

возможность одновременного прикосновения человека к металлическим конструкциям зданий, имеющих соединение с землей с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования, с другой;

3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:

особая сырость (В=100%);

химически активная среда;

одновременно два и более условий повышенной опасности.

3. Общие требования к монтажу электропроводок.

2.1.2.[6]Электропроводкой называется совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, поддерживающими и защитными конструкциями.

2.1.4.[6]Электропроводки делятся на виды: открытая, скрытая, наружная.

2.1.31.[6]Вид электропроводки и способ прокладки зависят от характеристики окружающей среды, назначения помещения. Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам:

голубого цвета - нулевой рабочий проводник;

желто-зеленого цвета - защитный нулевой проводник;

желто-зеленый с голубыми метками на конце - совмещенный нулевой рабочий и нулевой защитный проводник;

черный, коричневый, красный, фиолетовый, серый, розовый, белый, оранжевый, бирюзовый - фазный проводник.

2.1.32. [6] При выборе вида электропроводки должны учитываться требования электробезопасности и пожарной безопасности.

2.1.15. [6]В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и каналах допускается совместная прокладка проводов и кабелей одного агрегата; силовых и контрольных кабелей нескольких агрегатов связанных технологическим процессом; цепей питающих сложных светильник, нескольких групп одного вида освещения с общим числом проводов в трубе не более восьми.

2.1.16. [6]В одной трубе, рукаве, коробе запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых проводов.

2.1.21.[6]Соединения проводов допускается выполнять: пайкой, сваркой, болтовым или винтовым сжимом, опрессовкой.

2.1.24. [6] Соединения и ответвления проводов выполняют так чтобы они не испытывали механических усилий тяжения.

2.1.25.[6]Места соединений должны иметь изоляцию равноценную изоляции целых жил.

2.1.26.[6]Соединения и ответвления проводов должны выполняться в соединительных или ответвительных коробках.

2.1.47.[6] В местах возможных механических повреждений провода должны быть защищены трубами коробами и т.п.

2.1.49.[6]Для стационарных электропроводок должны применяться преимущественно провода и кабели с алюминиевыми жилами.

2.1.55. [6] При пересечении незащищенных изолированных проводов расстояние между ними должно быть не менее 10 мм или применена дополнительная изоляция каждого проводника.

2.1.56. [6]При пересечении проводов с трубопроводами расстояние между ними должно быть не менее 50мм, а с трубопроводами горючими газами или жидкостями 100мм.

При пересечении проводов и горячими трубопроводами провода должны иметь специальную теплостойкую изоляцию.

2.1.57. [6]При параллельной прокладке расстояние от провода до трубопровода должно быть не менее 100мм, а до трубопровода с горючими жидкостями и газами 400мм.

2.1.58. [6] Места прохода проводов через стены и перекрытия должны выполняться в трубах или коробах с уплотнением для предотвращения проникновения продуктов горения. Должна быть обеспечена возможность замены провода.

4. Монтаж плоских проводов

Плоские провода марок АППВ, АППВС применяются для групповых осветительных сетей и мелких силовых нагрузок в жилых и общественных зданиях. Их прокладывают, как скрыто под слоем штукатурки или внутри стен, перекрытий, так и открыто по поверхностям стен и потолков сухих и влажных отапливаемых помещений.

2.1.52.Открытую прокладку при напряжении выше 42В в помещениях без повышенной опасности следует выполнять на высоте не менее 2м, а в помещениях с повышенной опасностью не менее 2,5м от уровня пола. Данные требования не распространяются на спуски к выключателям и розеткам.

При открытой прокладке провод прокладывают на расстоянии 200 мм от карнизов. При скрытой провода укладывают параллельно линии карнизов на расстоянии 100-200 мм от потолка или 50-100 мм от карниза; спуски к выключателям и розеткам выполняют вертикально. В перекрытиях допускается прокладка по кратчайшему расстоянию.

При параллельной прокладке расстояние между проводами 3-5 мм.

При открытой прокладке провод крепят к опорной поверхности приклеиванием или скобами; при скрытой алебастровым раствором.

Проходы открыто прокладываемых проводов через стены выполняют в резиновых трубках с установкой втулок и воронок. В местах соединения проводов и присоединения их к светильникам и выключателям оставляют запас провода не менее 50 мм.

Соединения и ответвления плоских проводов, выполняют в ответвительных коробках (пластмассовых или металлических покрытых лаком и обложенных электрокартоном).

5. Монтаж электропроводок в трубах

Стальные трубы применяют для защиты проводов от механических повреждений, а так же для защиты изоляции от разрушения едкими парами, газами и т.п. Для прокладки в трубах используют провода марок АПР, АПРТО, АПВ и др., а трубы водогазопроводные или тонкостенные электросварные.

2.1.64.[6] Соединение и присоединение труб к коробам, аппаратам выполняется без специального уплотнения в сухих помещениях, а в пыльных, сырых и т. п. с уплотнением.

1.7.121.[6] Водогазопроводные трубы могут быть использованы в качестве заземляющих и нулевых защитных проводников при толщине стенки 2,5 мм, в здании и 3,5 мм с наружи

(таб. 1.7.4) [6].

Перед монтажом внутреннюю поверхность труб очищают от окалины, окрашивают лаком. Затягивают в трубу проволоку d=1,5-3 мм; вдувают тальк для облегчения затягивания провода. Затягивают провод специальной лебедкой. Изгибают трубу, при этом радиус изгиба не менее 4-6 диметров трубы, закрепляют трубу на месте.

Расстояние между точками крепления 2,5-4 м, в зависимости от длинны пролета. Трубы крепят скобами на уголках, перфорированной полосе, хомутами и т. п. Для соединения труб используют муфты, клиновые и винтовые манжеты или гильзы для уплотнения места соединения наматывают пеньковое волокно или фум ленту.

В настоящее время начинают широко применять электропроводки в пластмассовых трубах - винипластовых, полиэтиленовых и полипропиленовых и коробах. Они удобны в монтаже, легко обрабатываются и гнутся. Электропроводки в пластмассовых трубах применяются во всех помещениях кроме пожаро- и взрывоопасных, а также в агрессивном грунте.

2.1.63. [6]Трубы должна прокладываться так, чтобы в них не скапливалась влага.

2.1.57. [6] При укладке винипластовых труб параллельно горячим трубопроводам должно быть выдержано расстояние не менее 100 мм, при этом винипластовые трубы располагают ниже горячих трубопроводов.

2.1.39. [6] При открытой прокладке труб по несгораемым и трудносгораемым конструкциям расстояние в свету от трубы до деталей конструкции из сгораемых материалов должно быть не менее 100мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние трубу следует отделить со всех сторон сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10мм (штукатурка, алебастр, цемент, бетон).

Монтаж осуществляют в две стадии. На первой стадии производят заготовку элементов. На второй выполняют сборку, укладку и крепление трубкой сети, затяжку проводов, подключение к электрооборудованию и опробование.

Пластмассовые трубы соединяют между собой приклеиванием или с помощью образования раструбов на концах труб. При креплении пластмассовых труб необходимо предусматривать компенсаторы для продольного смещения трубы в результате их нагрева.

6. Монтаж тросовой электропроводки

Тросовую проводку применяют в помещениях со сложной конструкцией строительной части, где из-за наличия большого количества различных трубопроводов, колонн, ферм, балок трудно и дорого выполнить проводку иного типа.

2.1.60. [6]На тросах провода допускается прокладывать вплотную т.е пучками.

Для прокладки внутри помещений на U=660В применяют провод АРТ (алюминиевый

S= 2,5-35 мм2, резиновая изоляция, несущий трос) АВТ (виниловая изоляция) для наружных проводок.

На первой стадии заготовляют электропроводку, комплектуют натяжные конструкции. На второй – монтируют проводку на натяжных устройствах на высоте 1,2-1,6 м, подключают светильники. Поднимают на проектную высоту и производят окончательное натяжение при помощи лебедки с ручным приводом. Регулируют стрелу провеса для пролета 6м- 100-150мм; для пролета 12м -200- 250 мм.

Несущие тросы заземляют, т. е. соединяют с шиной заземления или зануляют, соединяя трос гибкой медной перемычкой 2,5мм2 с нулевым проводом. Трос в качестве заземляющего проводника не используют.

Струнные проводки выполняют на натяжной стальной проволоке или ленте для крепления кабелей марок АВРГ, АВВГ, НРГ и т. п. Все элементы струнных проводок надежно заземляют.

7. Монтаж электропроводки на лотках и в коробах

Лотком называют открытую конструкцию, выполненную из несгораемых материалов. Лотки делают сплошными, перфорированными или решетчатыми. Они не являются защитой от внешних и механических воздействий, а служат лишь опорой для проводов. Лотки применяют как в помещениях, так и в наружных установках.

2.1.60. [6] На лотках провода допускается прокладывать вплотную т.е пучками в несколько слоев.

В электротехнических помещениях лотки могут быть расположены на любой высоте, а в остальных на высоте не менее 2м от пола. Отдельные секции лотков соединяют между собой болтами с помощью перфорированных планок.

Расстояние между точками крепления лотков 1,6-2м. Кабели по лоткам прокладывают с помощью раскаточных роликов. Укладывают кабели вряд или пучками и крепят через 1м. Лотки заземляют с двух сторон.

Коробом называют закрытую полую конструкцию прямоугольного или другого сечения, предназначенную для прокладки в ней проводов и кабелей и защиты их от механических воздействий и воздействий окружающей среды. Короба изготовляют секциями прямыми, угловыми, тройниковыми, крестообразными. Секции соединяют на сварку и заземляют с двух сторон.

2.1.61. [6] В коробах провода допускается прокладывать многослойно. Заполнять короб рекомендуется на 40%.

Провода в коробах крепят планками и маркируют.

8. Монтаж шинопроводов.

Шинопроводами называют сплошные короба с вмонтированными в них шинами.

ШМА – шинопровод магистральный с алюминиевыми шинами.

ШРА - шинопровод распределительный с алюминиевыми шинами.

ШТМ- шинопровод троллейный с медными шинами.

ШОС- шинопровод осветительный.

Шинопроводы выпускаются секциями прямыми, угловыми, переходные и т.п.

Шинопроводы собирают в укрупненные блоки по 10-12 метров с помощью сварки и устанавливают на кронштейны, подвесы, стойки. Заземляют шинопровод с двух сторон. Высота от пола до распределительного шинопровода не менее 2,5 м, магистральный располагают над распределительным, осветительный согласно проекта.

9. Монтаж заземления

Заземляющее устройство это совокупность заземлителей и заземляющих проводников. Защитное заземление служит для уменьшения напряжения прикосновения в момент прохождения тока замыкания на землю. Заземляющее устройство бывает: контурное, выносное, одиночное. Заземлению подлежат проводящие части электрооборудования (корпуса, оболочки, крепежные конструкции и т.п).

Заземляющее устройство контурного типа состоит из внешнего контура и внутреннего. Внешний контур прокладывается по периметру здания. Для этого с наружной стороны на расстоянии 1 м от здания роют траншею глубиной 0,5-0,7м и забивают вертикальные заземлители длиной 3-5 м (труба, уголок, полоса - сечением не менее 100 мм2)так, чтобы над землей оставалось 200мм для присоединения на сварку соединительных проводников (пруток, полоса, уголок) (1.7.90, 1.7.98, 1.7.139[6]). Место сварки промазывают битумом для защиты от коррозии. Не менее чем с двух сторон внешний контур соединяется с внутренним. Выполняется внутренний контур из полосы или прутка сечением не менее 24мм2 , толщина 4мм и диаметром 5мм (таб.1.7.4) [6]. Шины заземления прокладывают, открыто по стенам на высоте 0,4-0,6м от пола так, чтобы они были доступны для осмотра. В сырых помещениях их прокладывают на расстоянии 5-10мм от стены. Расстояние между точками крепления 0,6-1м. Шины крепят к стенам дюбелями. Окрашивают в черный цвет или любой другой, но при этом в местах ответвлений на расстоянии 150мм друг от друга наносят две полосы фиолетового цвета.

10. Монтаж электрического соединения

При соединении и ответвлении медных и алюминиевых жил проводов и кабелей применяют сварку (пропано-воздушную, термитную, электросварку), пайку, опрессовку.

Сварку алюминиевых и медных жил сечением до 10мм2 контактным разогревом выполняют с помощью угольного электрода от трансформатора 0,5кВА, напряжением 12 В.При сварке жилы зачищают от грязи, устанавливают защитные экраны из асбеста. При пайке медных жил применяют припой ПОС-40,ПОС-60, а для лужения сосновую канифоль марки А.При пайке алюминиевых жил пропой марки А (цинк58%, олово40%, медь2%) ЦО-12 (цинк88%,олово12%) ЦА-15 (цинк85%, алюминий 15%) и паяльный жир.

11. Монтаж светильников и осветительных щитков.

Для питания светильников применяют напряжение 380/220В.

6.6.2. [6]Светильники рабочего освещения должны располагаться на высоте от пола или площадки обслуживания не менее 2,5 и не более 5м, если они обслуживаются со стремянок и приставных лестниц.

6.6.3. [6] Свес светильника должен быть не более 1,5м.

6.6.10. [6]У стационарно установленных светильников винтовые токоведущие гильзы патронов для ламп с винтовыми цоколями в сетях с заземленной нейтралью должны быть присоединены к нулевому рабочему проводнику.

6.6.28. [6]В трех и двух проводных сетях выключатели и аппараты защиты устанавливают только в фазных проводах.

6.6.30. [6] Штепсельные розетки должны устанавливаться:

В производственных установках на высоте 0,8-1м, а в жилых помещениях на высоте удобной для присоединения, в школах на высоте 1,8м.

6.6.31.[6]Выключатели для светильников общего освещения на высоте 0,8-1,7м, в школах 1,8м.

7.1.28. [6]Щиты, вводные устройства устанавливают в специальных электрощитовых помещениях по отвесу строго вертикально. Расстояние от трубопроводов должно быть не менее 1м. Щиты и пункты снабжают надписями, указывающими номер щитка и номер каждой линии.

7.1.31. [6]Электрические цепи в пределах ВУ,ВРУ, ЩО следует выполнять проводами с медными жилами.

Подвесные светильники устанавливаются на крюках, конец крюка изолируется при подвеске на него металлического светильника.

12. Техника безопасности

Борозды и отверстия пробивают в предохранительных очках.

При пробивке нельзя работать с приставных лестниц и неисправным инструментом.

Выполнять работы с крана можно тогда, когда не поднимают грузы.

К работе строительно-монтажным пистолетом допускается обученный персонал,18 лет.

При работе в помещениях без повышенной опасности применяют электрифицированный инструмент на напряжение 220/127В, а в помещениях особо опасных на напряжение 36 В.

Контрольные вопросы

1.В какому типу относится помещение при влажности В=40;65;78; 90%?

2.Какое расстояние между точками крепления при: тросовой проводке; проводом АППВ; в трубах; шинопроводов?

3.Для какого вида прокладки используется провод марки: АППВ; АВТ;АРТ;АПРТО?

4.Какой величины запас провода необходимо оставлять при: присоединении к аппаратам; предохранителям; розеткам; выключателям?

5.Как расшифровываются марки шинопроводов ШМА; ШРА; ШТМ; ШОС?

6.Какова минимальная высоты прокладки шинопроводов, проводов в трубах и без них?

7.Какие провода запрещается прокладывать в одной трубе, коробе, на одном лотке?

8.Какие типы заземляющих устройств бывают?

9.Какими способами можно и нельзя соединять жилы проводов и кабелей?

10.Каковы величины минимального сечения заземляющих проводников?

Тема 1.2 Монтаж кабельных линий напряжение до 10кВ

1.Общие требования

Кабельной линей (КЛ) называется линия для передачи электроэнергии состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными и концевыми муфтами и крепёжными деталями.

2.3.12. [6]При выборе трассы кабельной линии следует по возможности избегать участков с грунтами, агрессивными по отношению к металлическим оболочкам кабелей.

2.3.13. [6] Над подземными кабелями должна устанавливаться охранная зона по 1м с каждой стороны от крайних кабелей.

2.3.14. [6] Трасса кабельной линии должна выбираться с учетом наименьшего расхода кабеля, обеспечивая его сохранность, защиты от коррозии, вибрации, нагрева. Следует избегать перекрещивания кабельных линий между собой и трубопроводами.

2.3.15. [6]Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений, для чего:

кабельные линия должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для – возможных смещёний почвы; укладывать запас кабеля в виде колец (витков) запрещается;

кабельные линии, проложенные по конструкциям должны, жестко закрепляется в конечных точках, у концевых заделок, с обеих сторон изгибов и у соединительных муфтах;

в местах возможных механических повреждений кабельные линии должны быть защищены по высоте на 2м от пола и на 0,3м в земле.

2.3.18. [6] Кабельные конструкции и сооружения должны, бать выполнены из несгораемого материала.

2.3.23. [6] Каждая кабельная линия должна иметь свой номер или наименование. На кабелях, проложенных в кабельных сооружениях бирки должны быть не реже или через каждые 50м.

2.3.24. [6] На кабельные линии, проложенные в незастроенной местности, должны быть опознавательные знаки через каждые 500м и в местах изменения направления трассы.

2.3.25. [6]При выборе способа прокладки необходимо руководствоваться следующим:

1.При прокладке кабелей в земле рекомендуется в одной траншее прокладывать не более 6 кабелей.

2.Прокладкак кабелей в туннелях, по эстокадам и в галереях, рекомендуется при количестве силовых кабелей идущих в одном направлении, более 20.

3.Прокладка в блоках применяется в условиях большой стесненности по трассе, в местах пересечения с железнодорожными путями.

2.3.33. [6]Внутри здания кабельную линию можно прокладывать непосредственно по конструкциям здания (открыто и в коробках или трубах) в каналах, блоках, туннелях, трубах, проложенных в полах и перекрытиях.

2.3.27. [6]На территории предприятий кабельные линии должны прокладываться в земле, туннелях, блоках, каналах, по эстакадам.

2.3.70. [6] Число соединительных муфт на 1км вновь строящихся кабельных линиях должны быть не более: для трёхжильных кабелей 1-10кВ сечением 3![]() 95 – 4шт. 3

95 – 4шт. 3![]() 120 – 3

120 – 3![]() 240 – 5шт; для одножильных 2шт.

240 – 5шт; для одножильных 2шт.

2.3.71. [6] Кабели с металлическими оболочками или броней, а также кабельных конструкции на которых они проложены должны быть заземлены или занулены.

2.3.72. [6]При заземлении оболочка и броня должны быть соединены ![]() гибким медным проводом между собой с соединительной муфтой S ≥ 6 мм2 .

гибким медным проводом между собой с соединительной муфтой S ≥ 6 мм2 .

2.Конструкция кабелей

Кабели состоят из следующих основных элементов:

Токопроводящих жил, изоляции, оболочек и защитных покровов, могут быть экраны, заполнители.

Токопроводящие жилы бывают основными и нулевыми. Основные жилы предназначаются для передачи по ним электрической энергии. Нулевые жилы предназначены для прохождения разности токов фаз при неравномерной их нагрузке. Они присоединяются к нейтрали источника тока.

Жилы защитного заземления предназначены для соединения не находящихся под рабочим напряжением металлических частей электроустановки к которой подключен кабель с контуром защитного заземления источника тока.

Изоляция предназначена для обеспечения необходимой электрической прочности токопроводящих жил кабеля относительно друг друга и земли.

Экраны служат для защиты внешних цепей от влияния электромагнитных полей создаваемых токами, проходящими по кабелю и для обеспечения симметрии электрического поля вокруг жил кабеля.

Заполнители для устранения свободных промежутков (пряжа).

Оболочка защищает внутренние элементы кабеля от увлажнения и др. (пластмасса, резина)

Защитные покровы служат для защиты оболочки кабеля от внешних воздействий (броня, джут).

Различным конструкциям кабелей присвоено условное буквенное обозначение марки.

3. Разделка и оконцевание кабелей.

Оконцевание кабелей производят для того, чтобы присоединить концы жил к сторонам жил соединить их в соединительных муфтах.

Разделку кабелей выполняют ступенчато по линейке кабельщика т.е оставляя определенную длину всех элементов конструкции кабеля, в зависимости от типа соединительной муфты.

При помощи ножа отрезают джутовый покров, накладывая липкую смоленую ленту.

Ножовкой отрезают броню и в рукавицах удаляют её, наматывают бандаж и оцинкованной стальной проволокой и припаивают заземляющий проводник.

Труборезом делают кольцевой надрез, а ножом продольный.

Удаляют оболочку и припаивают к ней заземляющий проводник.

Далее отрезают ножом поясную изоляцию и заполнители, если они есть, а также изоляцию жил.

Оконцевание, соединений и ответвление алюминиевых жил проводов и кабелей выполняют прессовкой, электрической, газовой или термитной сваркой, а также пайкой и механическими сжимами.

Пайка – наиболее распространенный способ. Для пайки алюминиевых проводов применяют припои - А, ЦО-12, ЦА-15; Флюс - паяльный жир, кислота.

Для пайки медных жил припой ПОС-30, ПОС-40, ПОС-60, флюс канифоль сосновая марки А.

Соединение прессовкой выполняют в гильзах типа ГА, ГМ – гильза алюминиевая, гильза медная. При этом защищают стальным ершом поверхность гильзы, смазывают ее кварцево-вазелиновой пастой и обжимают при помаши ручных или механических клещей.

Сварка осуществляется термитная, газовая или электрическая.

Алюминиевые жилы лучше соединять термитной сваркой с применением флюса ВАМИ или АФ-4а. Оконцевание жил производят при помощи наконечников

А - алюминиевых; МА - медноалюминевые; Л - алюминиевого сплава; М - медные;

П. – кольцевые.

4. Прокладка кабелей в земле

2.3.37. [6]Для прокладки в земле должны применяться преимущественно бронированные кабели с внешним защитным покровом.

2.3.45. [6] Для прокладки в почвах подверженных смещению, должны применяться кабели с проволочной броней.

2.3.83. [6] При прокладке кабельной линии в земле должна быть подсыпка снизу и сверху слоем мелкой земли, не содержащей камней.

В местах возможных механических повреждений кабеля до 1 кВ должно быть защищено красным кирпичом, или бетонными плитами толщиной 5 см при прокладке на глубине 1–1,2м это не обязательно.

2.3.84. [6]Глубина заложения кабельной линии должна быть до 20 кВ – 0,7м, в пахотных землях 1м.

2.3.86. [6]При параллельной прокладке кабельной лини расстояние в свету по горизонтали должно быть 100мм для кабельной линии до 10кВ; 500мм между кабельной линии эксплуатируемыми разными организациями

2.3.87. [6]Расстояние от деревьев 2м, от кустарников 0,75м.

2.3.89. [6] Расстояние от теплопровода должно быть 2м температура не должна больше 10![]() С.

С.

2.3.90. [6]При прокладке кабеля параллельно железной дороге расстояние должно быть не менее 3,25м, а если электрифицированная дорога -10,75м.

2.3.91. [6] При прокладке кабельной линии параллельно с трамвайными путями расстояние должно быть не менее 2,75м.

2.3.95. [6]При пересечении кабельных линий между собой и с трубопроводами расстояние должно быть не менее 0,5м.

2.3.97. [6]

При пересечении кабельных линий дорог расстояние должно быть не менее 1м и кабели должны прокладываться в трубах.

Барабаны с кабелями рекомендуется хранить под навесом или на открытых площадках при температуре от -50![]() до +50

до +50![]() С и относительной влажности воздуха до 90% при температуре 20

С и относительной влажности воздуха до 90% при температуре 20![]() С. Запрещается хранить кабели на щеке (плашмя), а также в атмосфере с агрессивной средой. Для предохранения от увлажнения изоляции концы кабеля должны быть герметически заделаны. Погрузку и разгрузку кабеля необходимо производить при помощи автокранов, лебедок и наклонному помосту с уклоном.

С. Запрещается хранить кабели на щеке (плашмя), а также в атмосфере с агрессивной средой. Для предохранения от увлажнения изоляции концы кабеля должны быть герметически заделаны. Погрузку и разгрузку кабеля необходимо производить при помощи автокранов, лебедок и наклонному помосту с уклоном.

5.Прокладка кабеля в туннеле.

Кабельным туннелем называется закрытое сооружение с расположенными в нем опорными конструкциями для размещения на них кабелей со свободным проходом по всей длине, позволяющим производить прокладку кабелей их осмотр и ремонт.

Прокладка кабелей в туннелях применяется, если в одном направлении следует 20 и более кабелей.

2.3.40. [6]Для прокладки в туннеле применяются кабели с негорючими оболочками и защитными покровами.

2.3.112. [6] Кабельные сооружения должны выполняться с учетом дополнительной прокладки кабелей в размере не менее 15%.

2.3.113. [6]Туннель делится на отсеки длиной не менее 150м несгораемыми перегородками. Проход кабелей через перегородки выполняется в трудах с герметичным уплотнением.

2.3.114. [6]В туннеле пол должен иметь уклон не менее 0,5% в сторону водосборника.

2.3.118. [6] Сверху туннель засыпается землей не менее 0,5м и обозначается указателями через 500м.

2.3.120. [6] В кабельных сооружениях силовые кабели до 1000В прокладывают над кабелями свыше1000В, контрольные только над или только под силовыми. Различные группы кабелей и резервные отделяются несгораемыми перегородками.

2.3.132. [6]Туннели должны иметь электрическое освещение, вентиляцию такую, чтобы температура воздуха отличалась от температуры наружного воздуха не более чем на 10 0 и проход шириной не менее 0,8м.(2.3.123.)

После сооружения конструкции туннеля его принимает комиссия. В туннеле сооружаются кабельные полки с одной или двух сторон, они заземляются. На полки с помощью лебедки, раскаточных роликов укалываются кабели, маркируются, крепятся скобами или полосками.

6. Прокладка кабеля в блоке.

Блоком называется кабельное сооружение, состоящее из труб керамических, чугунных, асбоцементных и кабельных колодцев для соединения кабелей и труб. Рекомендуется применять кабельные блоки на участке трассы с агрессивным грунтом и для защиты от блуждающих токов вблизи железных дорог.

Кабельные блоки бывают БК-3/4, БЧ-4/6, БА- 2/4 цифры обозначают количество каналов по горизонтали и вертикали. Кабельные колодцы бываю различной формы. Расстояние между колодцами зависит от строительной длинны кабеля с наибольшим сечением.

2.3.42. [6]Для кабельных блоков должны применяться небронированные кабели в свинцовой усиленной оболочке. Допускается применение кабелей в пластмассовой или резиновой оболочке.

2.3.104. [6] Каждый кабельный блок должен иметь до 15% резервных каналов, но не менее одного канала.

2.3.105. [6]Сверху блока слой земли должен быть не менее 0,5м.

2.3.106. [6] Кабельные блоки должны иметь уклон в сторону колодца не менее 0,2%.

2.3.110. [6] Каналы кабельных блоков должны иметь обработанную поверхность.

2.3.127. [6]Высота колодца должна быть не менее 1,8м и должна быть металлическая лестница.

2.3.128. [6] Диаметр люка 650мм с двойными металлическими крышками и закрывается на замок.

7. Прокладка кабелей в каналах.

Каналом называется закрытое и заглубленное в пол непроходное сооружение, предназначенное для размещения в нем кабелей, прокладка, осмотр и ремонт кабелей, в котором возможен лишь при снятой крышке.

2.3.114. [6]Пол канала должен иметь уклон 0,5% в сторону водосборника.

2.3.115. [6]Крышки должны выполняться из несгораемого материала рифленого железа или бетона весом не более 70кг.

2.3.116. [6] Вне помещения канал сверху должны быть засыпаны землей не менее 0,3м.

2.3.123. [6] Кабели в канале могут прокладываться по дну при глубине до 0,9м; при этом расстояние между группой силовых кабелей и контрольных должно быть не менее 100мм.

8.Монтаж концевых заделок и соединительных муфт.

Концевая муфта-это устройство для присоединения кабеля к электроаппаратам. Монтаж концевой заделки и соединительной муфты начинают со ступенчатой разделки, которую следует выполнять, осторожно соблюдая чистоту. Выбор типа муфты и заделки зависит от марки кабеля и условий окружающей среды.

Сухая концевая заделка киперной лентой или лентой ПВХ применяется в сухих помещениях при напряжении КЛ до 1кВ. Ленты наматывают на каждую жилу 3-5 слоев с 50% перекрытием, а затем изолируют корешок кабеля.

Заделка в резиновой перчатке типа КВР применяется для кабелей с резиновой изоляцией, может применяться во влажных помещениях. Перчатка по типоразмеру одевается на кабель и края приклеиваются клеем №88.

Заделка эпоксидная КВЭ применяется для любых марок кабелей свыше 1000В в различных условиях среды. На кабель надевают форму, жилы разводят и изолируют резиновыми трубками. В форму заливают эпоксидный компаунд. При наличии брони или металлической оболочки они подлежат заземлению металлическим проводником сечение не менее 6мм2.

Современный способ концевой заделки с помощью термоусадочных перчаток или трубок. Перчатки или трубки надевают на кабель и усаживают с помощью паяльной лампы или электрофена. Рекомендуется соблюдать технологию изготовителя изделий.

Соединительные муфты чугунные типа СЧ применяют для кабелей до1кВ. Жилы разводят, помещают в муфту, соединяют с помощью опрессовки или пайки. Половинки муфты соединяют на болты, муфту и броню (при наличии) заземляют. В корпус муфты через люк заливают кабельную мастику МБ-70 на 2/3 после застывания до верху.

Свинцовая муфта СС поступает на монтаж в виде трубы длиной 700мм. Надевают трубу на кабель, жилы соединяют и изолируют кабельной бумагой поставляемой в запаянных жестяных банках в рулонах, устанавливают распорку, края трубы завальцовывают киянкой, припаивают к свинцовой или алюминиевой оболочке кабеля. На муфте выполняют два отверстия на расстоянии 350мм друг от друга. Через одно отверстие заливают кабельную мастику МК-45 или МБ-70, через другое выходит воздух. Заземляющий проводник припаивают к муфте.

Соединительная эпоксидная муфты СЭ имеет корпус (скорлупу) из пластмассы или фибры, состоит из двух половинок. Половинки надевают на соединяемые кабели, жилы соединяют, изолируют лакотканью, устанавливают распорку, половинки соединяют и уплотняют лентой, шнуром и т.п. В корпус муфты заливают эпоксидный компаунд К-176, Э-2200, заземляющие проводники от брони и оболочки, выведенные наружу, соединяют также сваркой или опрессовкой и прикрепляют проволокой к корпусу муфты.

Современные соединительные муфты термоусадочные. В комплект входят трубки различного диаметра для изоляции соединенных жил по отдельности и всех вместе, а также специальная лента для выравнивания линий напряженности электрического поля. Срок службы в самых различных условиях эксплуатации до 25 лет.

9. Техника безопасности

При прокладке масса кабеля на одного мужчину не должна превышать 35 кг, а на женщину 20кг

В местах расположения подземных коммуникаций к работам приступают после получения письменного разрешения и под наблюдением ответственного работника.

При прогреве кабеля напряжение должно быть 250В, трансформаторы, используемые для этого, должны быть заземлены.

Барабаны с кабелем катать только по направлению стрелки и перемещать с помощью исправных грузоподъемных механизмов.

При работе в колодцах и туннелях следует убедиться в отсутствии газа, прибором газоанализатором.

Напряжение переносных светильников должно быть не выше 12В.

Кабельную мастику разогреваю в специальном ведерке с носиком, и не передают на весу.

Газовые баллоны должны быть удалены от открытого огня.

Эпоксидный компаунд является ядовитым, требуется соблюдать осторожность при работе с ним.

Контрольные вопросы

1.Какие способы прокладки рекомендуются, если: в одном направлении следуют 6 кабелей или 20 кабелей; кабели пересекаю железную дорогу; прокладываются в производственном помещении?

2.Какое минимальное расстояние рекомендуется от: автодорог; железных дорог; от других кабельных линий; между кабелями в одной траншее; от теплотрасс?

3.Какая марка кабеля может использоваться при прокладке: в канале; в почвах подверженных смещению; в земле; в туннеле?

4.Какие способы соединения жил кабелей в муфтах применяются, а какие при присоединении их к аппаратам?

5. Какая глубина заложения рекомендуется: кабелей в земле; туннелей; коллекторов; блоков?

6. На каком расстоянии крепят бирки, ставят указатели КЛ?

7. Какими заливочными составами заполняют муфты типа СС; СЧ; СЭ; КВЭ?

8. Какими способами защищают кабели: при пересечении их: друг с другом; с автодорогой; с железной дорогой; с газопроводом?

9. Каким должно быть расстояния при пересечении от кабеля до: другого кабеля; газопровода; теплопровода; водопровода;

10. Каким сечение должен быть проводник для заземления: кабельной муфты; кабельной конструкции; оболочки и брони кабеля?

1.3 Монтаж воздушных линий электропередач

1.Общие требования

2.4.2. [6]Воздушная линия (ВЛ) электропередачи- устройство для передачи и распределения электроэнергии по изолированным и неизолированным проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным линейной арматурой к опорам , изоляторам или кронштейнам, к стенам зданий и к инженерным сооружениям.

2.4.6. [6] ВЛ должны размещаться так, чтобы опоры не загораживали входы в здания, не затрудняли движение транспорта и пешеходов.

2.4.7. [6]На опорах на высоте не менее 2м от земли через 250м на магистрали ВЛ должны быть установлены (нанесены): порядковый номер опоры, ширина охранной зоны и телефон владельца ВЛ.

2.4.8. [6]При прохождении ВЛИ по лесам расстояние от провода до деревьев должно быть не менее 0,3м, от неизолированного провода до деревьев не менее 1м.

2.4.13. [6]На ВЛ должны применяться самонесущие изолированные провода.

2.4.14. [6]По условиям механической прочности провода должны иметь минимальной сечение: алюминий 25мм2, медь 16мм2 .

2.4.16. [6] Магистраль ВЛ должна иметь сечение фазных проводов не менее 50мм2.

2.4.21. [6]Соединение проводов ВЛИ следует производить с помощью соединительных зажимов, соединение заземляющих проводников с помощью плашечного зажима.

2.4.27. [6]На опорах допускается любое расположение проводов. Нулевой провод с неизолированными проводами, следует располагать ниже фазных проводов.

2.4.30. [6]Расстояние по вертикали между изолированными и неизолированными проводами разных фаз на опоре должно быть не менее 10см.

2.4.31. [6]При совместной прокладке на общих опорах ВЛИ и ВЛ расстояние по вертикали между ними должно быть не менее 0,4м.

2.4.32. [6]При совместной прокладке на общих опорах двух и более ВЛИ расстояние по вертикали между ними должно быть не менее 0,3м.

2.4.39. [6]Металлические опоры, металлические конструкции и арматура железобетонных элементов опор должны быть присоединены к РЕN проводнику.

2.4.50. [6] На ВЛ могут применяться опоры из различного материала: промежуточные, анкерные, угловые, концевые, ответвительные, перекрестные.

2.4.55. [6]Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до земли не менее 5м, а ВЛ- 6м.

2.4.57. [6] Расстояние по горизонтали от СИП и от ВЛ: до элементов зданий не менее:

1м - до балконов и окон; 0,2м - до глухих стен здания;

2.5.77. [6] На ВЛ свыше 1кВ должны применяться провода с минимальным сечением алюминиевые -50мм2 , стальные 35мм2.

2.5.79. [6] В качестве грозозащитного троса следует применять стальные канаты сечением не менее 35мм2.

2.5.97. [6]На ВЛ 110кВ и выше должны применяться подвесные изоляторы. На 35кВ допускаются штыревые. Преимущественно стеклянные и полимерные.

2.5.116. [6] Воздушные линии 110кВ с металлическими и железобетонными опорами должны быть защищены от прямых ударов молний тросами по всей длине.

2.5.119. [6]Гирлянды изоляторов и единичные крайние металлические опоры должны защищаться защитными аппаратами: разрядники трубчатые РТ, вентильные РВ, ограничители перенапряжения нелинейные ОПН, искровые промежутки ИП.

2.5.134. [6] Заземлители опор должны находиться на глубине не менее 0,5м, а в пахотной земле не менее-1м.

2.5.229. [6]На ВЛ 35 кВ и ниже при наличии АПВ допускается применять искровые промежутки.

2. Порядок монтажа ВЛ.

В подготовительный период строительства ВЛ выполняют следующие работы: устройство подъездов, временных полигонов; рубку просеки и расчистку трассы; комплектацию оборудования.

Основные строительно-монтажные работы при сооружении ВЛ включают в себя изготовление деревянных опор, развозку опор, рытье котлованов под опоры, сборку и установку опор, монтаж проводов и защитного заземления, установку трубчатых разрядников и плакатов, фазировку.

Разбивку котлованов начинают с определения оси трассы с помощью теодолита, буссоли. Глубина котлована определена проектом. Опоры поднимают с помощью крана, расположенного на расстоянии 3-4 м от оси трассы.

Раскатку проводов выполняют двумя способами: с неподвижных раскаточных устройств установленных вначале монтируемого участка, или с помощью подвижных раскаточных устройств. Первый способ применяют при монтаже коротких участков. После раскатки проводов производят их натяжение с помощью трактора. При этом регулируют стрелу провеса с помощью визирной рейки. После этого производят крепление проводов к изоляторам или опорам (СИП). При необходимости провода соединяют с помощью специальных зажимов. Выполняют монтаж грозозащитных устройств и аппаратов.

3. Техника безопасности.

Крепить оттяжки к опорам монтируемой линии или действующей нельзя.

После установки и выверки опоры работу не прекращают до полной засыпки котлована.

При работе на угловой опоре следует находиться на стороне опоры, противоположной внутреннему углу, образованному проводами.

При монтаже ВЛ отдельные смонтированные участки длиной 3-5км закорачивают и заземляют.

Во время грозы работы на монтаже ВЛ прекращают и людей удаляют на безопасное расстояние. При работе с краном вблизи действующих ВЛ работают по наряду- допуску.

Контрольные вопросы

1. Какие типы опор применяются на ВЛ?

2. Какие типы изоляторов применяются при напряжении до 1кВ и свыше?

3. Какие минимальные сечения проводников применяются для ВЛ до 1кв и свыше?

4. Какое расстояние должно быть от провода до земли?

5. Какое расстояние должно быть от провода до деревьев и кустарников?

6. Какое расстояние должно быть от провода до элементов зданий?

7. Какие устройства грозозащиты применяются до1 кВ и свыше?

8. Что подлежит заземлению у ВЛ?

9. Что указывается на знаках расположенных на опорах ВЛ?

10.Что называется воздушной линией электропередач?

Тема 1.4 Монтаж электрооборудования распределительных устройств и подстанций

1. Общие требования

4.2.4. [6]Распределительным устройством (РУ) называется электроустановка, служащая для приёма и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты, шины, устройства защиты и т.п.

4.2.6. [6] Трансформаторной подстанцией называется электроустановка, служащая для преобразования и распределения электроэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей энергии, РУ, устройств управления и вспомогательных сооружений.

4.2.6-4.2.10. [6]Подстанции бывают пристроенными, встроенными, мачтовые, внутрицеховые, комплектные.

4.2.4. [6]Распределительные устройства бывают открытые, закрытые, комплектные ОРУ, ЗРУ, КРУ.

Подстанции являются важным звеном системы электроснабжения промышленных предприятий. В зависимости от мощности и назначения подстанции подразделяются на узловые УРП 110-500 кВ; главные понизительные ГПП 110/6-10 кВ; распределительные РП 6-10 кВ; цеховые ТП 6/0,38 кВ.

4.2.29. [6]Сетчатые и смешанные ограждения токоведущих частей и электрооборудования должны иметь высоту 1,6-2 метра, отверстия размером 25х25 мм.

4.2.33. [6] РУ и ТП должны быть оборудованы электрическим освещением. Осветительная аппаратура должна быть доступна для безопасного обслуживания.

4.2.34. [6]РУ и ТП должны быть обеспечены телефонной связью.

4.2.83. [6]ЗРУ разного класса напряжений следует размещать в отдельных помещениях.

4.2.85. [6]ТП не допускаются размещать:

1) Под помещением производств с мокрым технологическим процессом;

2) Непосредственно под и над помещениями, в которых может находиться более 50 человек в течение часа;

4.2.94. [6]Выходы из РУ должны выполняться исходя из следующих требований:

1) при длине РУ до 7 метров один выход;

2) при длине РУ более 7 до 60 метров два выхода;

3) при длине РУ более 60 метров выходы по концам и по середине;

4.2.96. [6] Двери из РУ должны открываться наружу без ключа. Порогов не должно быть. 4.2.103. [6] Под каждым масляным аппаратом с массой масла 60 килограмм и более должен быть устроен маслоприёмник на весь объём масла.

4.2.104. [6] Вентиляция помещений трансформаторов должна быть выполнена таким образом, чтобы разность температур воздуха, выходящего и входящего воздуха не превышала 15![]() .

.

Монтаж ПС выполняют в две стадии: первая - в процессе сооружения помещения ПС, одновременно со строительством; вторая - после завершения основных строительных и отделочных работ и приёмки по акту помещения под монтаж.

На первой стадии выполняются все подготовительные и заготовительные монтажные работы: в мастерских - комплектование узлов и блоков; на объекте - установка опорных конструкций; монтаж внутренней сети заземления; подготовка кабельной трассы и общего освещения.

Вторая стадия – это установка комплектных РУ, щитов, пультов, трансформаторов, монтаж ошиновки, прокладка кабелей, сети освещения, разделка и подсоединения кабелей и проводов.

2. Монтаж ошиновки

Опорные и проходные изоляторы для электрической изоляции токоведущих частей друг от друга и от земли, а также для крепления шин к конструкциям.

ИП – 10/100-750 – тип проходного изолятора

ИО-10/ 100-750 - тип опорного изолятора.

4.2.25. [6]Ошиновку РУ и ПС следует выполнять из алюминиевых и сталеалюминевых шин.

При опасности деформации из-за температурных изменений длины, следует предусматривать компенсаторы. Компенсаторы ставят при длине шин более30м.

1.1.31. [6] При горизонтальном расположении шин, они располагаются одна под другой сверху вниз А-В-С; при вертикальном слева на право А-В-С, ближайшая к коридору обслуживания – С.

При постоянном токе верхняя шина М, средняя (-), нижняя (+),при горизонтальном расположении ближайшая (+).

До начала монтажа тщательно осматривают изоляторы, проверяют прочность армировки, состояние фарфора, отверстие сколов; поверхность изолятора очищают, а у прочных изоляторов поверхность токоведущего стержня зачищают и смазывают техническим вазелином.

При подаче на место монтажа изоляторы поднимают за фланец, а не за колпачок.

Опорные изоляторы устанавливают в крайних точках, а затем по шнуру устанавливают и выравнивают все изоляторы. Колпачки должны находиться в одной плоскости, допустимое отклонение ![]() 2 мм. Оси всех стоящих в ряду изоляторов не должны отклоняться в сторону более чем на

2 мм. Оси всех стоящих в ряду изоляторов не должны отклоняться в сторону более чем на ![]() 5 мм. Изоляторы заземляются через фланец.

5 мм. Изоляторы заземляются через фланец.

3. Монтаж высоковольтных аппаратов управления

1).Разъединители предназначены для отключения и включения под напряжением участков электрической цепи без нагрузки. Разъединители бывают типа:

РВО – для внутренней установки однополюсной для внутренней установки, РВО– 6/400

РВ3 – с заземляющим ножом.

Ревизию разъединителей с приводами производят в мастерской. Устраняют недостатки, смазывают подвижные части и контакты.

Разъединитель и привод устанавливают так, чтобы осевые линии, выверенные по отвесу, не отклонялись более чем на ![]() 2 мм. Производят регулировку разъединителей. При этом проверяют: центровку ножей и одновременность включения, угол поворота ножей, плотность контактов, работу привода, сигнализации.

2 мм. Производят регулировку разъединителей. При этом проверяют: центровку ножей и одновременность включения, угол поворота ножей, плотность контактов, работу привода, сигнализации.

2).Выключатели нагрузки предназначены для отключения токов нагрузки U = 6-10 кВ и токов к.з. если есть предохранители.

Бывают типов ВНП -17 – выключатель нагрузки с предохранителями, ВН – 16.

После установки на место и закрепления рамы проверяют отсутствие переносов и нарушение центровки ножей, обеспечения последовательности включения и отключения главных и дугогасительных контактов. Опробование производят 2-5 раз. Раму заземляют.

3).Оперативное включение и отключение электрооборудование, а также отключение под нагрузкой при к.з. осуществляется масляными выключателями. Они бывают: ВМГ-10 – выключатель масляный горшковый (малообъёмный);

ВМП-10 – выключатель масляный подвесной.

Выключатель ВМП-10 поставляют в отрегулированном состояние без масла. Его установка сводится к укреплению рамы болтами на основании, проверка вертикальности аппарата и соединения выключателя с приводом и токоведущих частей с шинами. Выключатель устанавливают так, чтобы осевые линии, выверенные по отвесу, не отклонялись более чем на ![]() 2 мм. После установки выключатель заливают сухим трансформаторным маслом и заземляют раму выключателя.

2 мм. После установки выключатель заливают сухим трансформаторным маслом и заземляют раму выключателя.

4). Предохранители высокого напряжения служат для защиты электроустановок от токов к.з. и перегрузок.

Бывают типа ПК – предохранитель кварцевый; ПКТ – тоже для защиты цепей измерительных трансформаторов. Предохранитель состоит из двух опорных изоляторов, установленных на металлическом цоколе; контактов, укреплённых на изоляторах; патрона, вставляемого в контакты.

Патрон представляет собой фарфоровую трубку, концы которой заармированны латунными колпачками-обоймами. Внутри патрона плавкая вставка из константановой проволоки.

Перед монтажом предохранитель подвергают осмотру; при этом проверяют: состояние фарфоровых изоляторов и трубок; армировку изоляторов и патронов, исправность указателя срабатывания, целость плавкой вставки и её соответствие номинальному току патрона, наличие надёжного контакта между губками и патронами предохранителя, состояние стальных пружинящих скоб, контактных губок.

При установке предохранителей необходимо, чтобы оси изоляторов одной фазы строго совпадали по вертикали с продольной осью патрона с допуском ![]() 0,5 мм; патроны входили в губки без переносов от усилия руки; контактные зажимы плотно охватывали цилиндрическую головку. Контактные поверхности губок и патронов зачищают и покрывают слоем технического вазелина.

0,5 мм; патроны входили в губки без переносов от усилия руки; контактные зажимы плотно охватывали цилиндрическую головку. Контактные поверхности губок и патронов зачищают и покрывают слоем технического вазелина.

5). Измерительные трансформаторы служат для понижения тока или напряжения

первичной цепи. Вторичные обмотки измерительных трансформаторов заземляют для защиты персонала и для предотвращения повреждений приборов.

На ПС применяют трансформаторы ТПЛ, ТПОФ, ТПОЛ.

Вторичную обмотку трансформатора тока надёжно изолируют от первичной обмотки. При этом вторичные обмотки замыкают накоротко и заземляют, непосредственно на зажимах трансформатора.

У трансформаторов осматривают фарфоровую изоляцию, токоведущий стержень, состояние кожуха, фланца, выводы вторичной обмотки, паспорт. Проверяют отсутствие обрыва у вторичной обмотки, правильность маркировки выводов, исправность сердечников, состояние изоляции обмоток и пломб.

Трансформаторы напряжения, понижают напряжение до 100В, применяют сухие НОСК, НОЛ и масляные НОМ-10, НТМК-10. Перед монтажом проверяют уровень масла, исправность маслоуказателя, печь масла, состояние выводов и пломб.

При электрических испытаниях у измерительных трансформаторов тока и напряжения измеряют сопротивление изоляции обмоток, определяют полярность выводов высшего и низкого напряжения, коэффициент трансформации, испытывают масло.

При монтаже трансформаторов напряжения их первичные зажимы (ВН) должны быть закорочены и заземляются, а вторичные цепи (НН) отсоединены.

4.2.30. [6]Трансформаторы устанавливают на опорной конструкции так, чтобы доступ к спускной пробке был со стороны коридора управления (от пола до пробки 200 мм) .

Корпус каждого трансформатора присоединяют к заземляющему устройству отдельной шиной. Трансформаторы устанавливают так, чтобы осевые линии, выверенные по отвесу, не отклонялись более чем на ![]() 2 мм.

2 мм.

4. Монтаж аккумуляторных батарей

Аккумуляторные батареи служат для питания оперативных цепей (реле, приводов выключателей) применяются на главных понизительных подстанциях.

4.4.13. [6] В помещение АБ один светильник должен быть присоединен к сети аварийного освещения.

4.4.15. [6]Аккумуляторные батареи монтируют на стеллажах изолированных от земли, окрашенных кислотостойкой или щёлочестойкой краской.

Стеллажи выполняют из сухого дерева длиной не более 6 метров. При установке стеллаж выверяют по уровню.

4.4.17. [6]Расстояние между рядами стеллажей должно быть не менее 0,8м при одностороннем обслуживании не менее 1м при двухстороннем, а от банки до стены 150 мм. После установки АБ проводят пайку пластин, а затем ошиновку.

4.4.20. [6]Ошиновку выполняют круглыми медными или алюминиевыми неизолированными шинами, прокладываемыми на опорных (штыревых) изоляторах. Шины соединяют пайкой или сваркой.

4.4.21. [6]Окрашивают шины кислотостойкой краской + в красный; а – в синий цвет.

4.4.22. [6]Расстояние между шинами и до частей зданий должно быть не менее 50мм.

4.4.23. [6]Шины должны крепиться на изоляторах, расстояние между опорными точками не более 2м.

4.4.40. [6]В помещение должна быть приточно-вытяжная вентиляция.

4.4.44. [6]Температуру в помещениях АБ поддерживают на уровне +100С, в холодное время, так как при низких температурах технические характеристики аккумуляторов ухудшаются.

Перед заливкой электролита банки осматривают и составляют акт готовности.

5. Монтаж конденсаторных установок

В поставку комплектных конденсаторных установок ККУ входят: ячейка КРУ с выключателями и разъединителями, РЗА, КУ, шины, автоматическое устройство для регулирования.

Монтаж ККУ на месте установки сводится к соединению ячеек друг с другом болтами, присоединению питающих кабелей и заземляющих проводников.

5.6.28. [6]Под КУ выше 1кВ с массой масла более 600килограмм устраивают маслосборник на 20% общей массы масла.

5.6.29. [6]Конденсаторные установки должны иметь сетчатое ограждение или кожухи.

5.6.30. [6] Расстояние между единичными конденсаторами должно быть не менее 50 мм.

5.6.34. Присоединение шин к выводам изоляторов конденсаторов выполняют только гибким токопроводом, для того чтобы колебания температуры не могли вызвать изгибающих усилий в изоляторах.

5.6.35. [6]Конденсаторы устанавливаются на конструкциях из несгораемого материала.

Каждая банка должна быть нумерована и заземлена путём соединения с металлоконструкцией каркаса.

Перед установкой КУ осматриваем и измеряем сопротивление изоляции, ККУ должно иметь 3 РА и 1 РV, а также разрядное устройство.

6. Монтаж силовых трансформаторов

Монтаж силовых трансформаторов предусматривает:

- погрузку;

- транспортировку и выгрузку;

- ревизию и сушку; сборку и установку;

- пробное включение под напряжением;

Трансформаторы используют та ТП типов:

ТМ – трансформатор масляный, ТМ3 – тоже с азотной защитой.

Стандартный ряд мощностей: 10,16, 25,40,63,100 и т.д

При транспортировке трансформатор нельзя наклонять более чем на 15 %.

Приём трансформатора производят по внешнему осмотру, при этом проверяют отсутствие вмятин и повреждений бака, радиаторов, расширителя, выхлопной трубы и другое, герметичность уплотнений, целостность сварных швов, отсутствие трещин на выводах, комплектность деталей, наличие пломб на всех кранах для масла.

Ревизию силовых трансформаторов с разборкой производят в случае обнаружения неисправностей при внешнем осмотре, а также при изменениях

У трансформаторов измеряют:

1). Сопротивление изоляции – мегомметром U=2,5кВ перед измерением обмотку заземляют на 2 минуты.

R”60 должно быть при t 100 – 450 мОм, t 200 – 300 мОм, t 300 – 200 мОм, t 400 – 130 мОм, t 500 – 90 мОм, t 600 – 60 мОм, t 700 – 40 мОм.

2). Коэффициент абсорбции:

Каб =![]() ≥ 1,3; при t =10-300;

≥ 1,3; при t =10-300;

3). Тангенс дельта tg δ =![]() ; измеряют мостом переменного тока МД – 16 в процентах tg δ от 105 при t = 100 до 8 при t = 700. При увлажнение tg δ увеличивается.

; измеряют мостом переменного тока МД – 16 в процентах tg δ от 105 при t = 100 до 8 при t = 700. При увлажнение tg δ увеличивается.

4). С2/С50 прибор ПКВ-7 или ЕВ-3 при увлажнение С2/С50 ≈ 1-1,3 t 300. Измерение проводят между каждой обмоткой и корпусом. Остальные обмотки заземляют.

Ни один из показателей взятый отдельно не может являться достаточным, чтобы по нему судить о возможности включения трансформатора в работу. [6]Глава 1.8.16.

Если обмотки трансформатора увлажнены, то их надо сушить

4.2.216. [6]Каждый масляный трансформатор устанавливается в отдельной камере.

4.2.225. [6] Трансформаторы должны быть установлены так, чтобы обеспечены безопасные условия для наблюдения за уровнем масла.

4.2.207. [6]Трансформаторы с газовой защитой устанавливают так, чтобы крышка имела подъём в сторону газового реле 1-1,5%, а маслопровод к расширителю 2-4%.

4.2.116. [6]Под трансформатором с массой масла 60 килограмм и более должен быть маслоприёмник.

7. Монтаж вторичных цепей

Для монтажа вторичных цепей ПС проектная организация выдаёт принципиальную и монтажную схемы.

Вторичные цепи – это провода и кабели, соединяющие между собой электрооборудование для дистанционного управления аппаратурой первичных цепей, защиты электрооборудования, измерения, сигнализации.

Основные узлы вторичных цепей сосредоточенны на щитах управления. На боковинах панелей устанавливают перфорированные лотки для прокладки и крепления проводов.

3.4.3. [6]Во вторичных цепях следует использовать контрольные кабели и провода с алюминиевыми жилами.

3.4.4. [6]Сечение жил контрольных кабелей 1,5 мм2 медных и 2,5 мм2 алюминиевых.

3.4.7. [6] Кабели следует присоединять к сборкам зажимов, но под один винт два медных провода не рекомендуется, а два алюминиевых запрещается.

3.4.9. [6]Контрольные кабели и провода должны иметь маркировку.

3.4.30. [6]Панели должны быть иметь подписи с обслуживаемых сторон, указывающие присоединения, к которым относится панель, установленные аппараты также должны быть подписаны или иметь маркировку.

Применяют провода марок ПР, ПВ, АПР и АПВ и контрольные кабели КАВВГ, КАСРБ и другие(3.4.10). Они могут прокладываться непосредственно по стальным стенкам щитов, на изоляционных подкладках из электрокартона.

В нижней части панели устанавливают ряды наборных зажимов для присоединения проводов.

При формировании потоков проводов необходимо соблюдать требования инструкции:

- выдерживать радиус изгиба R и ≥5 dпровода;

- избегать перекрещивания проводов при ответвлениях, а при необходимости перекрещивать их на выходе из потока или прибора;

- выполнять повороты одинаково или под прямым углом;

- производить бандажирование проводов в потоках через 150-200 мм, и в местах выхода;

8. Монтаж комплектных распределительных щитов

КСО – камера стационарная одностороннего обслуживания;

КРУ – комплексное распределительное устройство;

КТП – комплексная трансформаторная подстанция.

При монтаже комплектных устройств выполняются следующие операции:

- доставка блоков оборудования на место;

- установка на закладные основания;

- выверка положения по вертикали и по горизонтали;

- стягивание их болтами между собой;

- приварка к основанию;

- электрическое соединение блоков;

- прокладка сборных шин;

-ревизию и окончательная регулировка аппаратов;

Не менее чем в двух местах швеллеры присоединяют к контуру заземления полосовой сталью 40х4 мм.

Электрооборудование РУ после монтажа проходит необходимые испытания и наладку, после чего его сдают по акту в эксплуатацию.

9. Техника безопасности.

Приступая к работам по такелажу электрооборудования ПС необходимо проверить исправность такелажных и монтажных приспособлений.

Электроконструкции массой 30 килограмм поднимают только механизмами.

Вновь поступающие рабочие должны пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте, получить соответствующую квалификационную группу.

Перед монтажом ошиновки, чтобы не поранить руки, с фланцев изоляторов, шин, болтов и т.п. перед установкой удаляют заусенцы.

При приготовление электролита:

-

бутылки переносят вдвоём в корзине;

-

переливают, закрепив бутыль;

-

кислоту вливать в воду осторожно;

-

пролитую кислоту (щёлочь) смывают водой или засыпают опилом;

-

все работы проводить в резиновых сапогах, перчатках, шерстяном костюме, очках;

-

в аптечке должен быть 5% раствор питьевой соды;

Контрольные вопросы

1.Сколько выходов должно быть в РУ при длине: 5м; 10м;30м;50м?

2.Из какого материала рекомендуется изготавливать в РУ шины и не рекомендуется?

3.Из какого материала рекомендуется изготавливать конструкции для установки: реакторов, конденсаторов, аккумуляторов?

4.В какой цвет должна окрашиваться шина фазы: А; В; С; N?

5.Каково назначение аппаратов типа: РБА-6-630; РВ-6-630;ВМГ-6-630;РВП-6?

6.Какое минимальное отклонение от осей допускается при установке данных аппаратов?

7.Каким способом допускается присоединять шины к аппаратам и соединять их между собой?

8.Какими аппаратами комплектуются ячейки КСО-272, КРУ-2, КСО-366; КТП-2-630?

9.Какие действия должны быть выполнены при монтаже измерительных трансформаторов тока и напряжения?

10.Какое наиболее важное испытание должны пройти аппараты после установки?

1.5 Монтаж электрических машин и аппаратов управления

1.Общие требования

5.1.12. [6]Ширина прохода между фундаментами машин и частями здания должна быть не менее 1м, допускается сужение до 0,6м при длине не более 0,5м.

5.1.13. [6]Ширина парохода между машинами и пультом управления или щитом не менее 2м.

Ширина парохода между машинами и торцом пульта управления или щита не менее 1м.

5.1.14. [6]Ширина прохода обслуживания между рядом шкафов до 1кВ и частями здания должна быть не менее 1м; при двухрядном расположении не менее 1,2м

5.1.17. [6] Отметка верхней поверхности фундаментных плит вращающихся машин, не связанных с механическим оборудованием должна быть выше отметки чистого пола не менее чем на 50мм.

5.3.6. [6]Вращающиеся части должны иметь ограждения от случайных прикосновений.

5.3.7. [6] Электродвигатели и их коммутационные аппараты должны быть заземлены или занулены.

5.3.23. [6]Электродвигатели должны быть выбраны и установлены так, чтобы на их обмотки не попадала вода, масло, эмульсия и т.п.

5.3.26. [6]Электродвигатели и аппараты, за исключение степени защиты не мене IР44 должны, установлены на расстоянии не менее 1м от конструкций зданий, выполненных из сгораемых материалов.

5.3.33. [6] На корпусах аппаратов управления должны быть четкие надписи, позволяющие распознать включенное и отключенное положение.

2. Характеристики электрических машин.

Согласно Справочнику [4] электрические машины делятся:

Машины большой мощности - Свыше 100кВт свыше 1000В

Машины средней мощности- 1-400кВт до1000В

Машины малой мощности менее 1кВт. (стр.30)

Условное обозначение климатического исполнения и категории размещения машин (стр.35). У,ХЛ,Т,О…;1-5. Наиболее распространены машины У1, У3.

По способу монтажа машины имеют обозначение (стр.39, таб.2.6)

IМ ХХХХ

1- конструктивное исполнение

2-3- способ монтажа

4- вид конца вала

IМ1001- машина на лапах с подшипниковыми щитами, вал горизонтальный, с цилиндрическим концом.

IМ3001- машина без лап с фланцем на одном подшипниковом щите, вал горизонтальный, с цилиндрическим концом.

IМ7610-машина с фундаментной плитой на приподнятых лапах, с двумя стояковыми подшипниками, вал горизонтальный.

Исполнение электрических машин по степени защиты от воздействия окружающей среды

(Таб. 2.7,2.8, стр. 44)

Защита по пыли -0-6; защита по воде- 0-8.

Обозначается IР00, IР23, IР44.

Классы нагревостойкости электроизоляционных материалов (таб.3.1.стр 46)

Y-900, А-1050, Е-1200, В-1300, F-1550, H-1800, С 1800 .

Режимы работы электрических машин (стр.51.).

Охлаждение электрических машин (стр.56.).

Обозначается IС0141- закрытая машина сребристой станиной, обдуваемая внешним вентилятором, расположенным на валу машины.

Обозначение выводов обмоток машин переменного тока (стр.70, таб.4.2,4.3,4.4,4.5,4.6.)

Статор U1,V1,W1.Ротор К, L,М.Обмотка возбуждения F1,F2.

Машин постоянного тока (таб.4.10,4.11,стр92) обмотка якоря А1, А2,обмотка возбуждения: последовательная D1,D2, параллельная Е1,Е2, независимая F1,F2.

Выбор электродвигателей стр.117:

по роду тока, по конструктивному исполнению, по способу монтажа,

по классу вибрации, по уровню шума, по мощности.

Технические данные электрических двигателей: синхронных машин СД (стр.188.),

Асинхронных двигателей 4А (стр.223),АИР (стр.282), А4 (стр. 326),

Двигателей постоянного тока 4П (стр.351.)

3. Монтаж электрических машин.

Монтаж электрических машин небольшой мощности. Электрические машины, поступающие на монтаж в комплекте с механизмом (на одной раме), закрепляют с помощью болтов на подготовленное место. Электродвигатели устанавливают также на металлических конструкциях, непосредственно на полу или на фундаменте и крепят с помощью болтов. При сопряжении электродвигателя с рабочим механизмом через ременную передачу его устанавливают на салазках, которые дают возможность изменять расстояние между валами электродвигателя и рабочей машины и тем самым регулировать натяжение ремней. Электродвигатели поднимают на площадку, где их устанавливают с помощью кранов, блоков, талей. Электродвигатели соединяют с рабочим механизмом с помощью соединительных муфт различных конструкций, а также через зубчатую, ременную или фрикционную передачу. При всех способах сопряжения положение электродвигателя поверяют по уровню и отвесу и регулируют с помощью металлических прокладок.

При ременной передаче необходимо соблюдение параллельности валов, а также расположение средних линий шкивов на одной прямой линии.

При зубчатой передаче добиваются параллельности валов электродвигателя и механизма и правильного зацепления зубчатых шестерен, т.е. одинакового зазора между зубьями сопрягаемых шестерен по всей их толщине. Несоосность соединяемых валов должна быть не более 0,50 .

Центровку соединяемых муфтой валов двигателя и механизма производят с помощью центровочных скоб, линейки, штангенциркуля, щупов, рейсмуса, индикатора часового типа или лазерного уровня. Допускается несоосность не более:

При зубчатой муфте 0,08-0,2 мм;

При жесткой пальцевой 0,03-0,08мм;

При втулочно-пальцевой0,08-0,015мм;

При пружинной 0,08-0,15мм

Монтаж электрических машин большой мощности.

Электрические машины, поступающие на место установки, в собранном виде устанавливают без разборки, но с предварительной ревизией. Монтаж начинают с установки фундаментной плиты, рамы или салазок с металлическими прокладками толщиной 10мм для грубой и 0,5-5мм для точной выверки. Прокладки устанавливают по всему периметру опорных плоскостей через 400мм. Горизонтальное положение рамы, фундаментной плиты проверяют по уровню, регулируют с помощью прокладок. После того как окончательно выверены плита или рама устанавливают электрическую машину и производят сопряжение ее с рабочим механизмом. Правильность сопряжения проверяют по величине биения конца вала, с помощью индикатора.

Электрические машины, поступившие на монтаж в разобранном виде, производят в такой последовательности: распаковка, очистка, ревизия и продувка, установка фундаментной плиты, монтаж стояковых подшипников, установка статора, монтаж ротора, центровка и сопряжение валов, выверка воздушных зазоров, регулировка контактных колец и коллектора, монтаж щеточного механизма, системы смазки и вентиляции, сушка изоляции, пробный пуск, балансировка, приемосдаточные испытания. Стояковые подшипники должны быть изолированы с помощью текстолитовых прокладок толщиной 2-5мм. Сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОМ.

Вал ротора проверяют индикатором на биение, допустимая величина биения не более 0,02 мм. Воздушные зазоры измеряют в четырех диаметрально противоположных точках щупом. Также проверяют зазор в подшипниках скольжения по толщине сплющенной проволоки. Зазор проверяю между верхним вкладышем и шейкой вала и между вкладышем и крышкой подшипника. Проверяют среднеквадратичное значение вибрационной скорости, которое должно быть не свыше 4,5мм/с .

4. Монтаж аппаратов управления.

Панели распределительных щитов, щитов управления и защиты, устанавливают в щитовом помещении или в цехе на заранее подготовленные основания (обычно из швеллеров). Установку начинают со средней в ряду панели. Панели выверяют по уровню и отвесу и соединяют между собой на болты или электросваркой. Устанавливают приборы и подключат к ним провода. Под корпуса реле ставят прокладки из электрокартона.

Магнитные пускатели, контакторы устанавливают вместе с кнопками строго вертикально на высоте не менее 1,501,7м от пола, их кожухи надежно заземляют.

Пусковые реостаты устанавливают на металлической или железобетонной конструкции, так чтобы маховичок реостата был на высоте 0,7-0,8м от пола.

5.Техника безопасности.

Помещение должно быть достаточно освещено. Все проемы в полу перекрыты щитами.

Грузоподъемные устройства должны быть проверены и рассчитаны на поднимаемый вес.

Поднятый груз нельзя оставлять на весу и должны быть приняты меры против опрокидывания.

Контрольные вопросы

1.Какова высота установки: пускателя: реостата; кнопок управления; контроллера?

2.Какова допустимая ширина прохода: между машинами; машина и стеной здания; машиной и пультом или щитом управления?

3.Как по марке электродвигателя определить его скорость?

4.Какие аппараты применяются для управления асинхронными двигателями с к.з ротором, с фазным ротором, синхронными двигателями, двигателями постоянного тока?

5. Каково назначение центровки электрических машин с механизмами?

6.Какие допускаются величины несоосности при центровке, от чего это зависит?

7.На какой диапазон мощностей выпускаются двигатели серий СД, 4А,4П,4МТF?

8.Как определяется необходимость сушки электродвигателей?

9. От чего зависит выбор способа сушки электродвигателей?