Методика использования учебного атласа

(на примере школьного курса «География России»).

Автор:

Лидия Петровна Малышева,

учитель географии

МКОУ СОШ №1 с.Дивное

Апанасенковского района

Ставропольского края

Обучение пониманию карты — длительный процесс, в течение которого школьники должны овладеть разнообразными картографическими понятиями и представлениями.

Заметим, что не во всех учебниках географии уделяется внимание такому понятию, как картографическая проекция, следовательно, у школьников не формируются представления об искажениях и реальных размерах, а также конфигурации географических объектов. Учителю необходимо познакомить школьников с понятием и основными видами картографических проекций, с помощью которых построены настенные карты и карты в географических атласах.

Понимание картографических изображений начинается в обучении географии с топографических планов. На начальном этапе важно сформировать у учащихся умение различать и изображать направления сторон горизонта и расстояния по масштабу, добиться усвоения условных знаков. Школьники знакомятся с простейшими планами, учатся их читать и рисовать. В дальнейшем работа может усложняться и ориентироваться на выполнение заданий, представленных в вариантах Единого государственного экзамена (построение профиля по фрагменту топографического плана).

Особенности карты усваиваются в процессе ее сопоставления с планом и выявления черт сходства и различий. Глобус в формировании понимания карты играет важную роль, он облегчает понимание мелкого масштаба карты, правил ориентирования, уточняет пространственные представления о расположении материков, океанов и других объектов. Для формирования конкретных представлений проводятся экскурсии, съемка местности. Для усвоения знаний и умений необходимы практические упражнения в классе и на местности, направленные на:

использование масштаба карты;

определение сторон горизонта;

определение географических координат;

определение расстояний по меридианам и параллелям;

ознакомление с искажениями на картах;

построение простейших планов;

понимание учащимися условности изображения на карте качественного фона, значковой, точечной и другой информации.

Создание учащимися картографического образа формируется при чтении карты с помощью пространственной комбинации картографических знаков, качественного фона, символов и обозначений. Это умение представлять по карте (символическому изображению) реальный мир, понимать размещение, состояние, изменение и взаимосвязи различных объектов, явлений природы и человеческой деятельности. Например, при виде символа отдельно стоящего дерева в воображении ученика возникает образ дерева, которое он уже видел, при виде нанесенного ареала распространения тайги — образ соответствующего ландшафта.

Обучение чтению карты начинается в начальных классах и продолжается на всех этапах школьного образования. С точки зрения психологии это сложный процесс, осуществляемый в два этапа: на первом происходит изучение объяснительного аппарата карты, на втором — ее содержания.

С дидактической позиции можно выделить три уровня чтения карты, различающиеся по сложности и глубине:

1. Элементарное чтение, которое заключается в усвоении свойств географического объекта по его внешнему виду. Учащийся работает с планом и картой, опираясь на свой жизненный опыт, — это Чёрное море, это Москва, это железная дорога, это мост и т.д.

2. Сложное чтение, которое заключается в умении составлять на основе карты суждения о свойствах изображенных объектов, воссоздавать пространственные представления о размещении и взаимном расположении объектов. Здесь к опыту подключаются полученные географические знания. Изучение и анализ карты заканчиваются составлением географических описаний или характеристик.

3. Знание самой карты, ее возможностей как источника знаний, которое заключается в умении делать заключения и выводы о таких явлениях, фактах, свойствах объектов, которые на карте не выражены рисунком и знаком, но обусловлены тем, что на ней изображено. На этом уровне школьники овладевают умением составить комплексную характеристику территории — выявить пространственные, природные и хозяйственные особенности, взаимосвязи, факторы формирования, направления изменения и др.

Обучение чтению карты требует сочетания различных приемов. На ранних этапах преобладают приемы работы с отдельными объектами, затем переходят к географическим описаниям и комплексной характеристике. Анализ карт осуществляется школьниками на основе вопросов учителя, затем самостоятельно — при этом карта выступает как источник географических знаний.

После постановки познавательной задачи необходимо объяснить школьникам способ действий, продемонстрировать образец выполнения действий и конечные результаты работы. Формирование умений чтения карты может осуществляться при помощи типовых планов, инструкций, памяток.

Прием описания требует установления того, какую информацию ученики должны извлечь из содержания карты. Например, при описании географического положения материка предлагается следующий план характеристики.

1. Как располагается материк по отношению к нулевому меридиану и экватору?

2. Найдите на карте и определите координаты крайних точек.

3. Какова протяженность материка с севера на юг и с запада на восток?

4. Выясните, какими океанами и морями омывается материк.

5. Опишите особенности береговой линии материка.

Система заданий по описанию географических объектов усложняется по мере изучения географии от класса к классу. Она включает описание отдельных географических объектов и территорий, составление комплексных характеристик природных и хозяйственных объектов.

С помощью приема сопоставления карт различного содержания учащиеся приобретают навык составления комплексных физико-географических и экономико-географических характеристик, в том числе и сравнительных. Этот прием обеспечивает возможность раскрывать взаимосвязи между явлениями природы, хозяйства и общества.

Прием сравнения позволяет, например, сравнивать условные обозначения карты с их изображением на рисунке и представлять объекты в реальной действительности. В состав способа действий входят отбор объектов для сравнения, отличительных признаков, характеризующих объект; их сопоставление; установление сходства и различия между объектами. Сначала план сравнения предлагается учителем, затем корректируется в совместной работе, позднее школьники могут разрабатывать его самостоятельно.

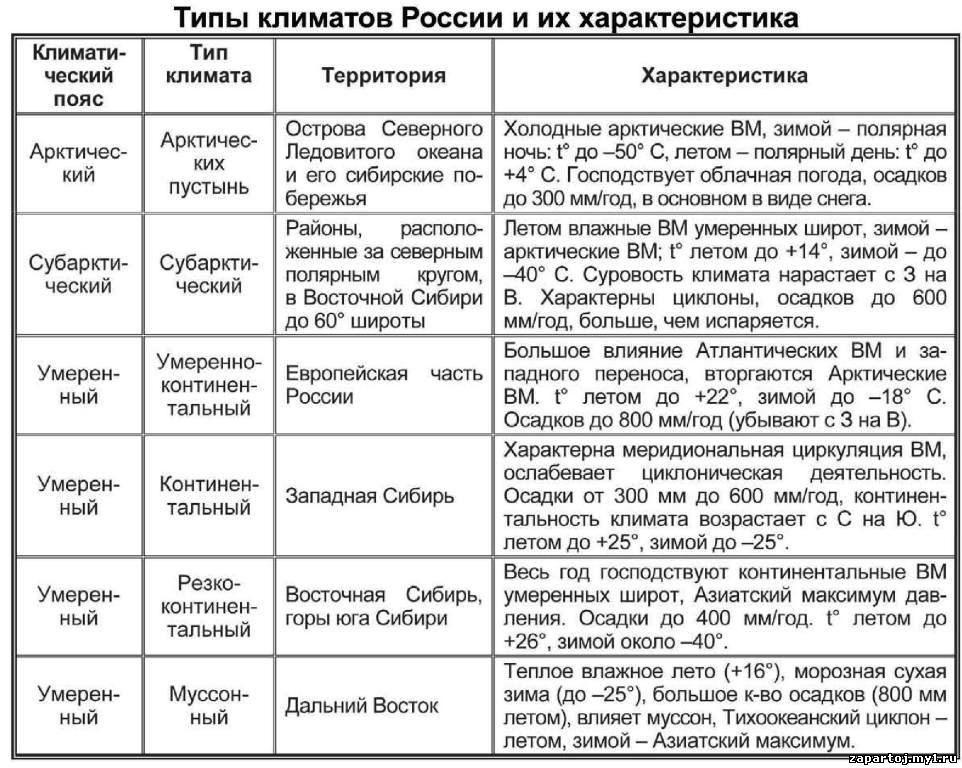

Приведем пример задания по климатической карте России.

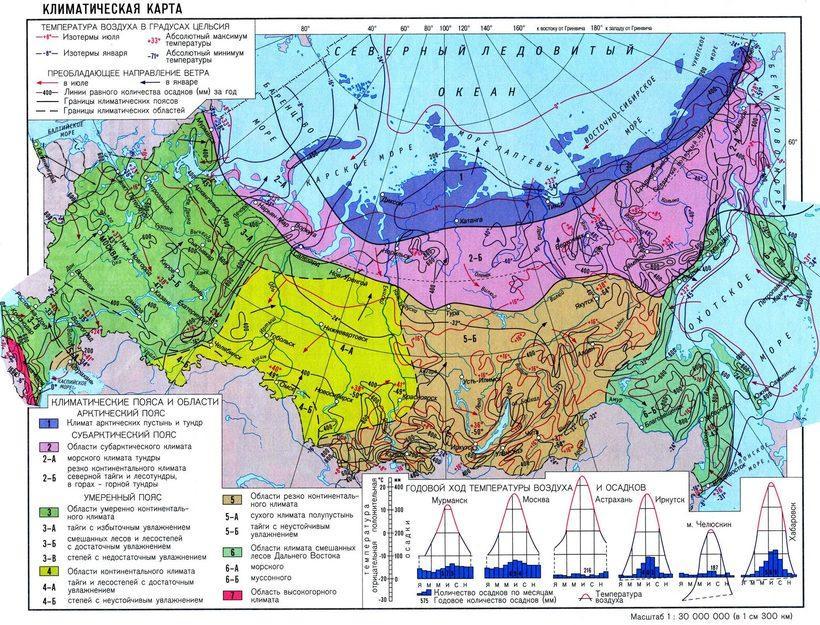

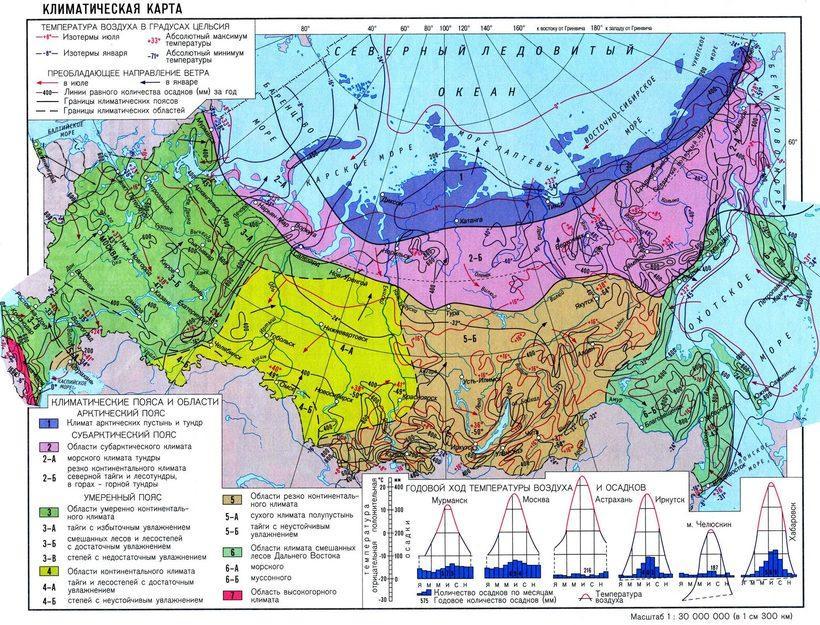

Рис.1. Климатическая карта России

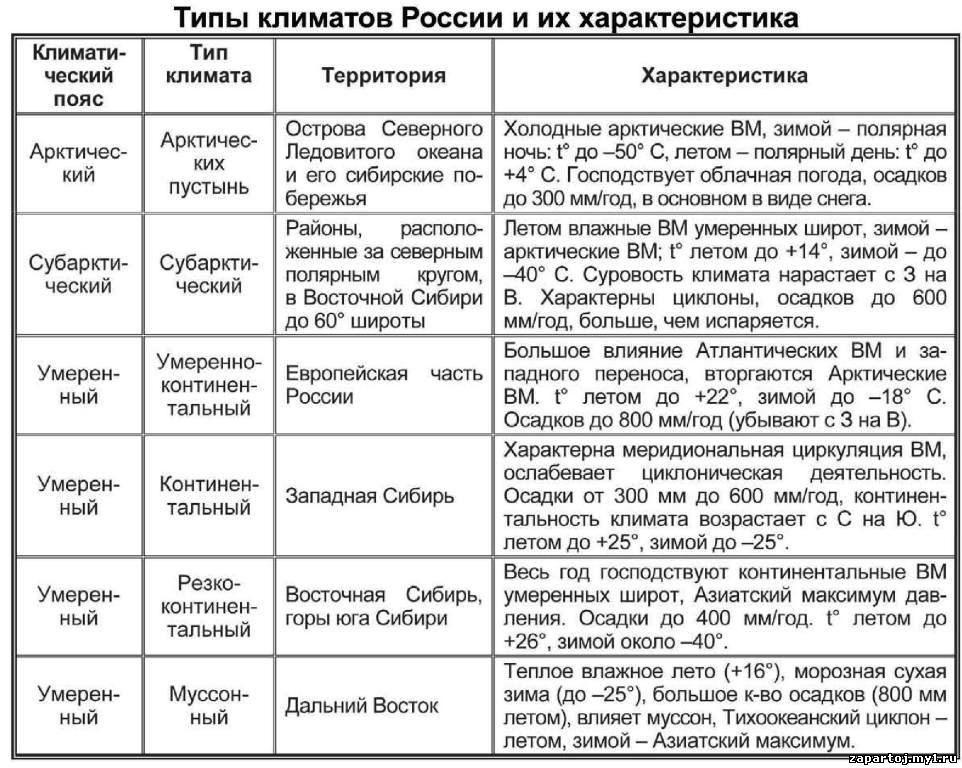

При работе с климатической картой, учащимся предлагается заполнить таблицу.

Рис.2. Таблица. « Типы климата России»

После того, как заполнена таблица, учащиеся создают на контурной карте собственную карту, анализируют ее, выявляя определенные зависимости, и делают выводы.

Знание карты связано с работой по усвоению и закреплению в памяти учащихся размещения на карте географических объектов (изучение географической номенклатуры). Количество объектов, подлежащих запоминанию, увеличивается от класса к классу, изменяется ранг объектов от глобального к региональному и локальному. В методике обучения географии используют разнообразные приемы, способствующие усвоению номенклатуры. Это составление номенклатурных перечней с «привязками», ведение топонимических словарей, применение ассоциативных сравнений формы и величины объектов с какими-нибудь фигурами, нанесение номенклатуры на контурную карту, помещение на карту аппликаций, рассказ о происхождении названия, интересных фактах и событиях, связанных с объектом, и т.д.

Географические атласы представляют собой систематическое собрание карт, связанных единством назначения в целостное произведение. Помимо общегеографических и тематических карт, атласы содержат контурные карты, справочный и иллюстративный материал. Атласы служат главным образом для самостоятельной работы школьников в классе и дома.

Контурные карты могут использоваться на всех этапах урока географии и при подготовке домашних заданий. Работа с ними в процессе объяснения нового материала задействует слуховую, зрительную и моторную память, что способствует прочности запоминания расположения географических объектов и пониманию взаимосвязей.

Работа с контурными картами проводится во всех классах, где изучается география. Первые задания школьники должны выполнять в классе под руководством учителя для получения соответствующих навыков. Кроме того, начиная работу с контурными картами, следует показать школьникам правила работы и добиться их выполнения. Для этого необходимо иметь в кабинете соответствующую инструкцию, размножить ее и прикрепить каждому ученику в комплект контурных карт, что обеспечит правильность, аккуратность и эстетичность работ школьников.

Было бы неправильно сводить работу с контурной картой только к нанесению определенных объектов — возможность свободно рисовать на них позволяет вводить в обучение творческую работу. Варианты и тематика заданий для работы с контурной картой могут быть различными. Контурные карты используются для наложения на одну карту географических объектов, между которыми существуют причинно-следственные связи (например, тектоника и рельеф, осадки и растительность, тип климата и природная зона). На контурной карте можно изображать ареалы распространения различных явлений, маршруты путешествий и даже составлять новые карты. В процессе подобной творческой работы непроизвольно происходит запоминание географической номенклатуры.

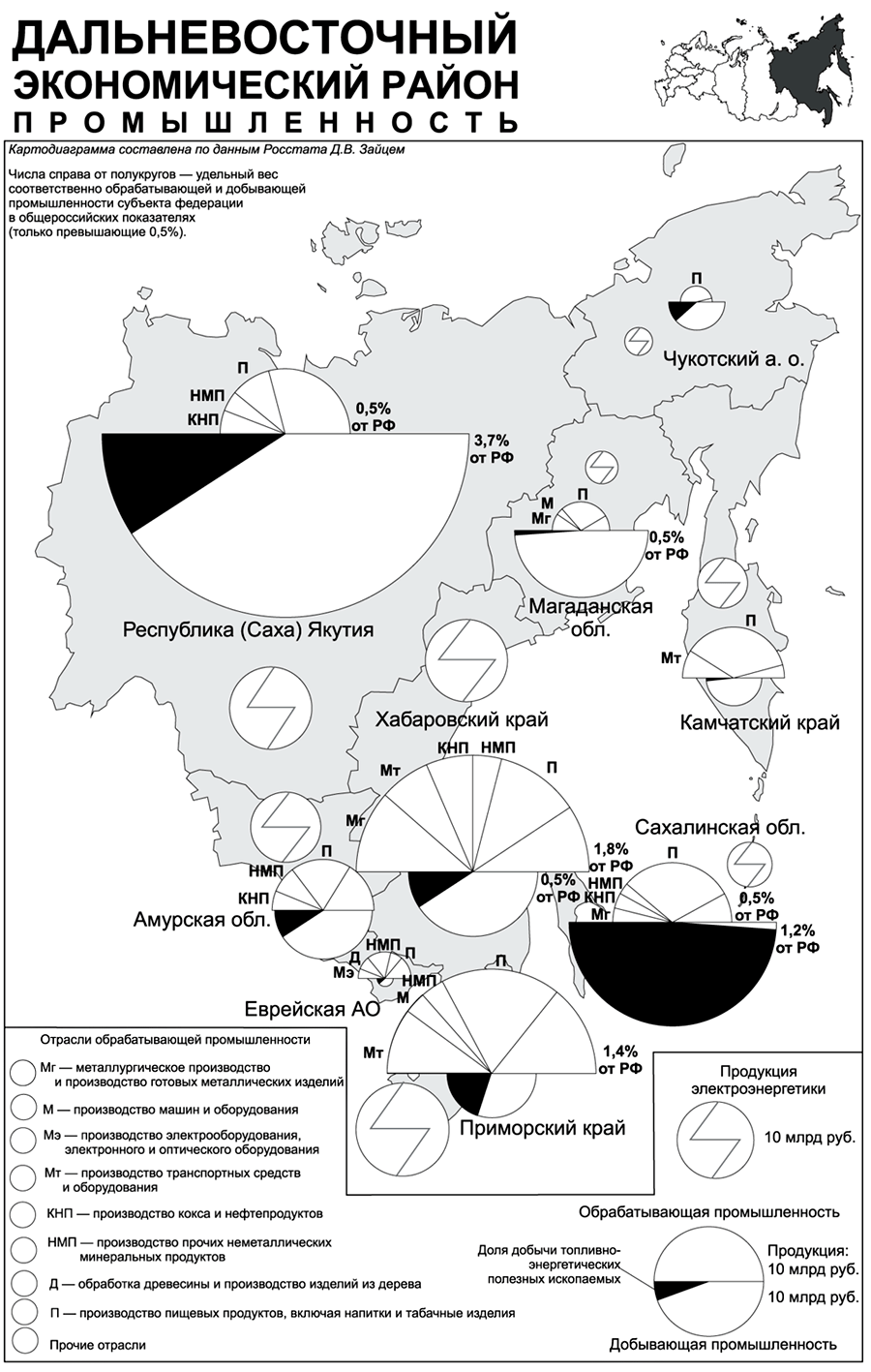

На основе контурных карт составляются картограммы, картодиаграммы и картосхемы. Картограмма — это карта, показывающая с помощью различной штриховки или оттенков цвета различную интенсивность явления в пределах соответствующих территорий.

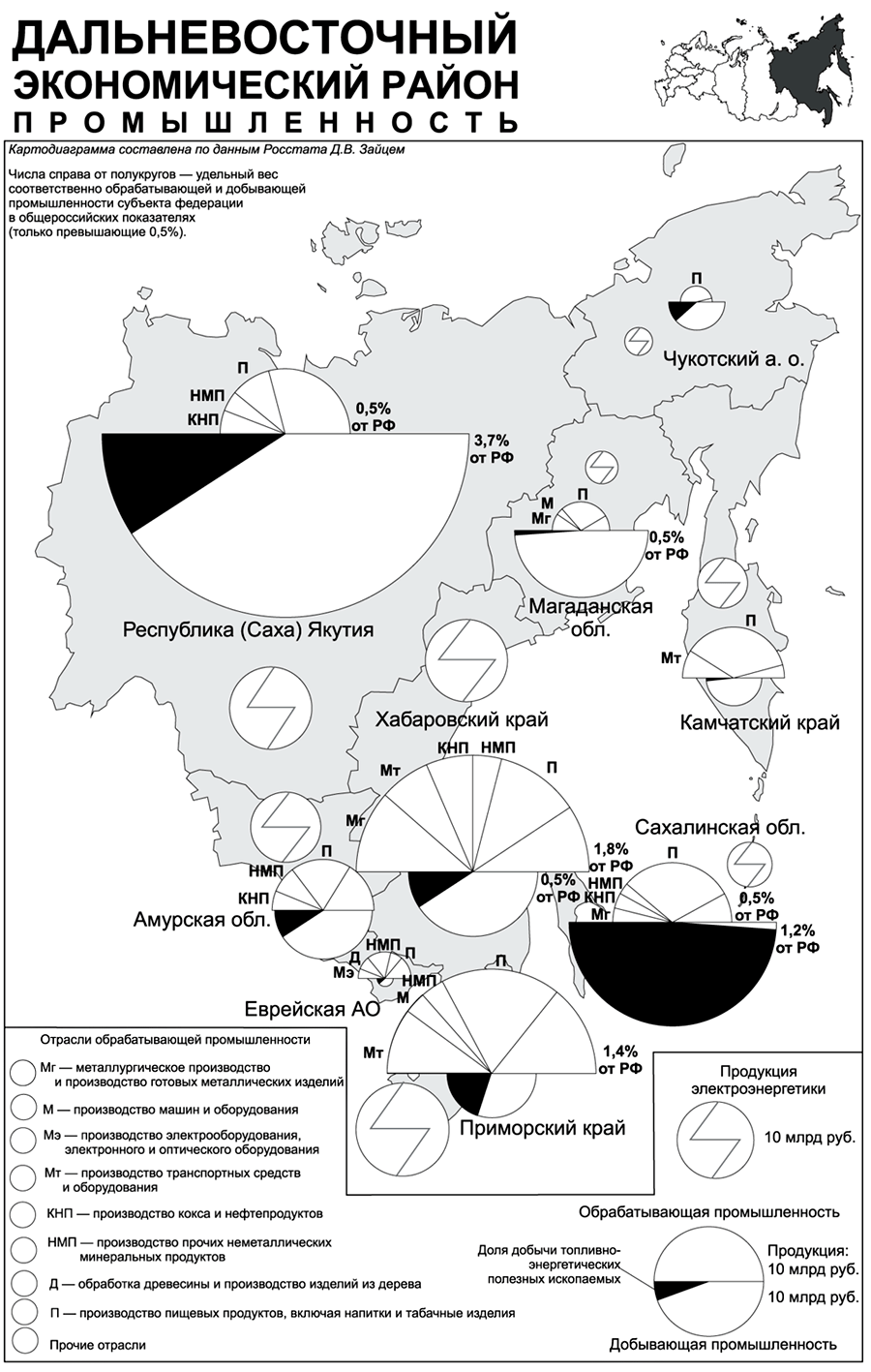

Картодиаграмма отображает суммарные различия каких-либо явлений в пределах определенных единиц территориального деления соответствующими этому делению диаграммными фигурами.

Рис.6. Картодиаграмма промышленности ДЭР

Контурная карта служит основой для проведения проверочных работ (например, учащиеся наносят указанные учителем объекты или называют те объекты, которые на карте показаны при помощи цифр и условных обозначений).

Сегодня в арсенале средств обучения географии имеются и стенные контурные карты. Используются также рельефные карты, которые передают объемное изображение земной поверхности.

![]()

![]()

![]() Рис.8. Карта рельефа России

Рис.8. Карта рельефа России

Они удобны для изучения общего характера местности, так как отличаются большей наглядностью; блок-диаграммы — это разрезы отдельных участков земной коры, передающие не только особенности земной поверхности, но и ее внутреннее строение; профили — вертикальные разрезы земной поверхности по определенным направлениям. Данные пособия помогают школьникам сформировать конкретный образ территории, понять особенности картографических способов изображения действительности.

Главная функция карты — отражение сведений о размещении предметов на земной поверхности. В этом отношении она служит особым незаменимым средством познания, так как никакие другие средства — ни слово, ни картина, ни даже личное знакомство с местностью — не дают ясных и точных представлений о размещении предметов в пространстве, о направлениях, очертаниях и сочетаниях.

Уже простое зрительное обозрение карты дает известное представление о размещении предметов. Так, по карте можно «на глаз» оценить формы, взаимное расположение и размеры площадей, расстояния между изображенными на ней географическими объектами. Учителя широко используют карту для этих целей, например, приучают учеников на основе простого рассмотрения ее отвечать на вопросы о географическом положении, относительных размерах объектов, расстояниях между предметами. Карта отражает языком условных символов не только размещение, но и характеристику самих изображенных на ней предметов, не только состояние, но и движение, развитие и изменение их.

Возможности карты в указанном отношении значительно увеличиваются при сопоставлении предметов друг с другом и установлении пространственных связей и взаимодействия между ними. В этом случае можно делать заключения даже о таких свойствах предметов, которые на карте не отражены, но обусловлены тем, что на карте показано. Например, определяя по карте географическое положение, ученик может достаточно обоснованно характеризовать климат страны, ее растительность, может делать заключения о водном режиме рек, характере почв, возможно, даже об особенностях хозяйственной деятельности людей в данной природной обстановке. Однако из приведенного примера нельзя делать вывод, что карта сама говорит обо всех свойствах предметов. Она раскрывает свое богатое содержание лишь тому, кто имеет знания и картографические и географические и умеет ими пользоваться, т. е. умеет читать карту. Сама же карта, при умелом ее чтении, выступает не только в роли богатого и разнообразного источника знаний, но и стимулятора умственного развития школьников. Карта в процессе обучения географии выполняет очень важную психологическую и педагогическую роль, способствует упорядочению знаний, облегчает их усвоение и запоминание.

Роль эта сохраняется за картой не только в школе, но и тогда, когда взрослый человек пополняет свои географические знания из книг, газет, журналов. При хорошем знании карты запас географических знаний будет все время увеличиваться, наращиваясь на приобретенную ранее пространственную основу. Вот почему очень важно, чтобы в школе было прочно закреплено в памяти учеников положение определенного количества географического номенклатурного материала на карте.

Уровень умений в работе с картой у выпускников основной школы невысокий, особенно это проявляется при сдаче ГИА, где разрешается пользоваться школьными атласами, но это не облегчает их положение, а, наоборот, часто осложняет. Учащиеся затрудняются выбрать необходимые для ответа карты, не умеют их анализировать, давать характеристики объектам и явлениям.

Практика работы показывает что, несмотря на технические возможности кабинета географии, карта должна присутствовать на каждом уроке географии.

Необходимо сформировать навыки чтения географической карты, научить читать легенду карты и довести до сознания учеников, что географическая карта – это язык географии.

Формирование приемов чтения карты начинаю с курса физической географии 6 класса. Опираюсь на знания и умения, которые были получены в курсах природоведения, учащиеся начинают читать общегеографическую карту и составлять по ней описания отдельных объектов.

Прием чтения условных знаков общегеографической карты вводится при изучении первой темы, а затем используется при изучении последующих тем.

Рассказывая о значении карты в жизни и хозяйственной деятельности человека, отмечается важность умения пользоваться ею. Чтобы работать с любыми картами, необходимо знать правила их чтения, владеть приемом чтения условных знаков. Для этого на доске помещаются приемы чтения условных знаков карты в виде правила.

При знакомстве с каждой картой атласа дети отвечают на вопросы:

Какие карты помещены в атласе? (назвать)

Каков масштаб этих карт?

Как показаны на карте отдельные объекты?

На первых порах учащиеся боятся карты, они отказываются выходить к доске. К сожалению, программой не предусмотрено специальное время на работу с картой и, тем не менее, с ней надо заниматься на каждом уроке. Например, при изучении береговой линии материков или океанов предлагаются такие задания с картой.

Соверши путешествие вокруг материка или по карте полушарий от берегов Аравийского полуострова к берегам Южной Америки, называя океаны, моря, проливы, заливы, острова, полуострова, встречающиеся в пути. Задания можно усложнять: назовите, с какими народами мы встретимся, какие животные и растения обитают…

Соверши путешествие по физической карте Северной Америки с запада на восток по 40° с.ш., называя все крупные формы рельефа, реки и озера.

Соверши путешествие по Африке по 20° с.ш., называя государства и страны.

Проблему боязни карты позволяет решать групповая работа. Проходит время, прежде чем обучающиеся начинают понимать, что карта - это не просто лист бумаги, на который нанесены различные географические объекты и который висит на стене в вертикальном положении. Оказывается, карта имеет четыре основные стороны света – север, юг, восток, запад. Разные карты несут различную информацию, которую можно получить, если знаешь особый язык – язык карт.

Примеры заданий для отработки навыков работы с картами атласа c применением элементов групповой работы.

По физической карте мира определите соответствие между названиями географических объектов и их координатами:

30° с.ш., 30° в.д.; а) Каир;

69 ю.ш., 91° з.д.; б) о. Пасхи;

56° с.ш., 38° в.д.; в) Москва.

Хорошо идёт отработка знаний карты при работе в паре: один ученик (в роли учителя) называет географические объекты, другой (в роли ученика) показывает. Такую работу проводят часто со всем классом в начале или конце урока (3-5 мин.) Не менее интересно, проходит закрепление навыков работы с картой при опросе. Ученики задают опрашиваемому 3-4 географических названия для показа на карте.

Контуры материков.

Группы получают конверты с разрезанными контурами материков. Надо собрать материки (в конверте помещены два – три разрезанных силуэта), назвать их. Рассказать о материках-соседях.

Географические объекты.

Каждая группа получает карточки с написанными на них названиями географических объектов. Задача состоит в том, чтобы распределить названия на картосхеме материков.

При объяснении способы изображения рельефа на карте, отрабатываются приемы чтения условных знаков и предлагаются следующие вопросы:

- Как показаны на карте горы, равнины?

- Как можно определить максимальную высоту гор?

- Что нужно сделать, чтобы рассказать по карте о рельефе территории?

Эти вопросы способствуют закреплению знаний и помогают учащимся осознать состав действий и использовать их на практике.

Большое место при изучении географической номенклатуры имеют таблицы и схемы. При составлении схем используют методику Шаталова.

Описание гор – это первый прием описания объекта по карте, поэтому даю его сама. Используются такие варианты введения приема: вначале можно рассказать о каких-либо горах, используя карту, а потом, дают состав приема описания горы по карте. В этом случае следует обратить внимание школьников на способ действия, поскольку, не зная его, нельзя составить полное и правильное описание.

Состав приема описания гор и последовательность действий учащихся выводятся на экран.

Описание гор

Действия

Опорные приемы

1. Найти горы на карте

Чтение условных знаков карты

2. Установить, в какой части материка они расположены

3.Определить направление хребтов с помощью географической сетки

Определение сторон горизонта по карте

4. Измерить протяженность гор по карте с помощью масштаба

Измерение расстояний с помощью масштаба

5. По шкале высот определить преобладающую высоту гор

6. Найти отметку наибольшей высоты гор

Знание состава приема и последовательности действий облегчает учащимся составление описания. Затем задания усложняются: доработай схему, вместо вопросительного знака поставь название объекта; составь схему самостоятельно, используя текст учебника и карты атласа.

Объяснение учителем способов выполнения заданий обеспечивает рост познавательной самостоятельности школьников. По теме «Равнины» прием описания гор поможет при составлении описания равнин выполнить данное задание самостоятельно, используя таблицу.

Описание равнин

План описания

Действия, входящие в состав приема

1. Географическое положение равнины

Определить в какой части материка она находится.

2. Размеры равнины

Определить протяженность равнины с севера на юг и с запада на восток по карте с помощью масштаба.

3. Высота над уровнем моря

По шкале высот определить преобладающие высоты, по отметкам высот – наибольшую высоту.

4. Поверхность равнины

Определить наклон равнины по направлению течения реки.

Сделать общий вывод о характере поверхности равнины.

Контроль за использованием приема работы с географическими картами при решении учебных задач осуществляю в ходе выполнения проверочных работ.

На первом уроке по теме “Географическая карта” предлагается учащимся задание: к концу изучения темы составить 3-4 вопроса по ней с использованием географической карты. Требования к знаниям и умениям вывешиваю на доску на весь период изучения темы.

Географическая карта (знать и уметь):

длину окружности Земли;

линии градусной сетки – меридианы и параллели;

способы изображения неровностей земной поверхности;

определять направления, географические координаты, высоту точек;

находить местоположение своего населенного пункта на карте.

Для выявления различия в изображении параллелей и меридианов на глобусе и карте учащиеся заполняют таблицу.

Изображение меридианов и параллелей на глобусе и географических картах.

Выводится на экран (по таблице составляют рассказ).

На заключительном уроке по теме знания и умения ученика, вызванного к доске, контролируют все учащиеся класса, используя самостоятельно составленные вопросы, некоторые из них:

Покажи областной центр Курской области и определи его географические координаты.

Покажи самую длинную параллель. Как она называется?

Какими способами изображаются горы и равнины на карте?

Проверка знаний и умений одновременно показывает достижения и недочеты в знаниях учащихся. При этом не следует спешить оценивать ответы учащихся. Учащиеся отвечают на вопросы: «Чей вопрос и задание наиболее удачно составлено?». И только после этого предлагают учащимся оценить ответы товарищей по критериям, которые помещены на доску.

В основу изучения географической номенклатуры положен один из принципов обучения: оно должно быть интересным. Интерес является мощной движущей силой: если учащимся, интересно, то они сознательно прилагают свои усилия для выполнения поставленной цели.

Лучшему усвоению названий на карте способствует использование стихов, можно использовать географические загадки.

Занимательные вопросы и задания, всевозможные викторины, развивающие и познавательные игры, и множество других средств помогают формировать знания географической карты и дают хорошие результаты.

Большой интерес у учеников вызывают весёлые вопросы, например:

Как переводится слово Анды? ( Медные горы.)

Какой полуостров говорит о своём малом размере? ( Ямал.)

Этот пролив раньше называли « Геркулесовы столбы». Каково его современное название? ( Гибралтарский пролив.)

В работе педагог использует игры, вот, например, “Третий лишний”. На доске или на листе бумаги записываются три понятия: Амазонка, Нил, Джомолунгма. Необходимо определить что лишнее. Такого рода игры развивают память, воображение, способствуют запоминанию объектов на карте.

Целенаправленная и систематическая работа по формированию приемов чтения карты способствует сознательному усвоению знаний и умений, ведет к росту познавательной самостоятельности при подготовке к ГИА.

Существующие учебники отличаются по своей структуре, объему содержания, методическому аппарату. Курс содержит большие возможности для формирования познавательных и коммуникативных учебных действий. Учебные задачи по оценке природно-ресурсного потенциала изучаемой территории, обоснованию отраслевой специализации, географическому обоснованию размещения современных агропромышленных и промышленных предприятий, социальных объектов являются основой для организации проектной деятельности учащихся, формирования у них приемов работы по подбору и анализу информации, развитию географического мышления.

Большое значение при изучении курса географии России имеет связь урочной и внеурочной деятельности учащихся. Изучение природно-ресурсного потенциала и специализации социально-экономического развития своего края является основой понимания многих социально-экономических понятий, относящихся к развитию хозяйства страны в целом. Учащиеся 8-9 классов уже владеют умениями использовать информационно-коммуникационные технологии и Интернет, и эти компетенции важно развивать и учить их применять для поиска, обработки и передачи полученной информации, а также для самостоятельной подготовки презентаций выполненных проектов. Для развития коммуникативных навыков важно организовывать работу учащихся в группах, чередуя групповые и индивидуальные формы отчета о выполненных учебных заданиях.

При изучении курса «География России» в 8-9 классах, прежде всего, необходимо исходить из того, что одна из главных его задач в современных условиях — формирование целостного представления об особенностях природы, населения и хозяйства нашей Родины, на основе комплексного подхода и показа взаимодействия трех основных компонентов: природы, населения и хозяйства. В этой связи, целесообразна некоторая структурная перестройка курса, предполагающая некоторое сокращение его общей части, при одновременном расширении регионального раздела. Таким образом, достигается большая регионализация курса, что особенно важно для такой большой страны как Россия.

Цель курса – способствовать воспитанию географической культуры личности на основе формирования у учащихся компетенций по курсу «География России»

Задачи курса:

– овладение системой теоретических и прикладных географических знаний, необходимых для понимания взаимосвязей в единой системе «природа – население – хозяйство» на идеях устойчивого развития и формирования географической картины мира;

– усвоение методов научного познания (картографического, статистического, сравнительно-географического с целью успешного, осознанного изучения содержания курса и их применения в самостоятельной деятельности;

– развитие ценностных ориентаций по географическим проблемам развития России.

Анализ УМК по географии

Для своей работы я выбрала УМК Е.М. Домогацких, Н. И. Алексеевского для 5-11 классов. Издательство «Русское слово». ФГОС.

На мой взгляд, учебник отвечает всем методическим требованиям. И что самое важное, если ученик пропустил урок, он сможет восстановить пропущенный материал по учебнику достаточно просто и с удовольствием.

Учебник очень красочный, яркий, привлекающий внимание. Содержит большое количество фотографий, схем и других иллюстраций. Материал, представленный в данном учебнике, соответствует стандартам. Учебный материал представлен доступным и понятным языком для учащихся. Все выстроено последовательно и взаимосвязано с дополнительными вопросами и заданиями, помогающими изучать материал быстро и легко. Учебник позволяет успешно работать с учащимися разного уровня подготовки. В конце параграфов имеются вопросы для закрепления разной сложности. Вопросы и задания, содержащиеся в учебнике достаточны для каждого урока, они учат самостоятельно добывать знания и побуждают к поиску дополнительной информации.

Данный учебник помогает достигать высоких образовательных результатов. Он современен и оригинален.

Все учебники данной линии написаны одними и теми же авторами.

Достоинства единства авторского коллектива:

Преемственность материала.

Стилевое единство текста.

Общая структура организации содержания и методического аппарата.

Серийное оформление.

Особенности учебников географии для 6-11 классов издательства «Русское слово»: соответствуют образовательному стандарту 2004 г, имеют гриф «Рекомендовано» Министерства образования и науки РФ, входят в Федеральный перечень учебников.

Учитывают переход от «знаниевой» парадигмы в образовании к деятельностной»:

краткость и достаточность учебного материала, объяснение сути процессов опирается на повседневные бытовые наблюдения учеников,

многочисленные межпредметные связи,

простота и доступность подачи материала, диалогичность текста,

дифференцированный методический аппарат,

соединение теории и практики ,наличие заданий типа ЕГЭ,

богатый, разнообразный иллюстративный материал ,

списки литературы и Интернет – ресурсов.

Все задания и географическая информация направлены на развитие мышления, тренировку памяти, закрепление и углубление полученных знаний, расширение полученных знаний, расширение кругозора; на обеспечение прочности навыков работы с географическими и контурными картами, рисунками, схемами. Разноуровневые вопросы по карте.

Иллюстрации в учебнике различны по типологическому составу, форме и содержанию. Их можно отнести к следующим группам:

Структурно-схематические рисунки;

Образно-иллюстрированные средства обучения;

Образно-наглядные, дающие представления о реальных объектах и явлениях.

Учебник составлен на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта ФГОС.

Отличие учебников заключается в расширенном методическом аппарате, дополнительных элементах навигации. Тематическое содержание учебников дополнено приложениями, позволяющими реализовать на практике подготовку учащихся к итоговой аттестации в формате ГИА и ЕГЭ.

Большое внимание в учебниках обращается на практическое значение знаний, что способствует развитию интереса к предмету, мотивирует учащихся изучать географию не только в мировом масштабе, но и в рамах своей страны, региона. Этому способствует и богатый иллюстративный ряд учебников, основанный на использовании современных, в том числе и космических, технологий.

Состав УМК:

- программа;

- рабочая программа;

- учебник;

- рабочая тетрадь;

- пособие для учителя.

География России изучается в 8-9 классах, учебник в 8 классе продолжает знакомить с процессами, происходящими в литосфере, гидросфере, атмосфере и биосфере, с природой России, и её отдельных регионов. Учебник соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования.

В учебнике два раздела. В первом — продолжается ваше знакомство с природными оболочками: литосферой, атмосферой, гидросферой. Здесь будет и повторение пройденного в прошлом году, и много новой информации. Дети узнают, как процессы, протекающие в той или иной природной оболочке, проявляются на территории нашей страны, а также, чем природа России похожа на природу других материков и их частей, расположенных в тех же широтах, чем отличается от них и почему.

Второй раздел — региональный. Описываются крупные природные районы, которые входят в состав нашей страны, и подробно изучается природа каждого из них. Детей ждут заснеженный Кавказ, древний Урал, бескрайняя Сибирь и удивительный Дальний Восток.

В учебнике для 9 класса соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования. В нем рассматривается география населения и хозяйства Российской Федерации — вначале по отраслям хозяйства, а затем по крупным экономическим районам. Приведены краткие социально-экономические характеристики стран ближнего зарубежья.

Учебники нравятся не только мне, но и учащимся. Поэтому с сентября 2012-2013 учебного года учебники этой линии были введены во всех классах. Анкетирование учащихся проведенное мною в некоторых классах показало, что привлекло их в этих учебниках. Практически все учащиеся отметили эстетичность оформления учебника, то, что в них очень много фрагментов карт, необходимых для изучения тем; рисунков, способствующих лучшему пониманию и усвоению тем. Часть опрошенных ребят обратили внимание также на структуру учебника, где после каждого параграфа даны задания разного уровня сложности, задания для работы по карте и тестовые задания. Такая направленность изложения материала прослеживается во всех основных темах курсов.

Язык изложения прост и доступен для понимания. На уроках дети работают с атласами и в контурных картах издательства «Русское слово». Это географический атлас для 8-9 классов «Физическая география России. Население и хозяйство России». Атлас завершает линейку для 5-9 классов и на сегодняшний момент является наиболее полным изданием, отражающим особенности физической географии России.

Карты атласа в полной мере соответствуют современным границам Российской Федерации – на все карты нанесена Республика Крым. Новая территория в составе России охарактеризована по всем основным параметрам – природные и климатические зоны, геологическое строение, плотность и состав населения, хозяйственная и промышленная деятельность.

Кроме того, информация, представленная в новом атласе, точно и подробно характеризует современную экономическую ситуацию в стране – карты составлены на основе актуальных экономических показателей и статистики.

Важной особенностью атласа также является карта часовых поясов и зон, отражающая актуальные изменения, внесенные в Федеральный закон «Об исчислении времени» в 2014 году.

Атлас отличается ярким дизайном, выполнен на мелованной бумаге, что делает его привлекательным и интересным для учащихся. В текстовых блоках в доступной и удобной форме даны пояснения к картам, сводные графики и диаграммы данных, приведенных на картах, картографические термины и понятия.

Атлас может быть использован как с УМК по географии для 8-9 классов (авторы – Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский) издательства «Русское слово», так и с другими учебниками по географии России.

Географическая карта является языком географии. Можно считать, что карта породила географию, а так же была ею в третьем веке до нашей эры.

Почему так велика роль карты в географии? Это определяется характером самой географии. Изучаемая географией поверхность земного шара очень велика, что недоступна одновременному непосредственному обозрению. Нельзя одновременно охватить взором даже свой район. Посредством же карты можно охватить сразу весь мир, можно сопоставлять между собой отдельные части земной поверхности, находить между ними различия и сходства, устанавливать связи и географические закономерности. Без карты нельзя было бы сравнивать одну часть поверхности земли с другой, следовательно, без карты не могла бы существовать география, как наука о поверхности земли и её частях. Неслучайно у древних греков география оформилась как наука одновременно с изобретением географической карты.

Изучение географии в школе невозможно без карты. «Овладение навыками работы с картами, получения по ним новой информации и анализа – необходимые условия формирования географической и общей культуры учащихся».

Система учебных заданий практического характера по формированию картографических умений понимать, читать, знать атлас имеют разноуровневый характер. При их выполнении учащиеся включаются в практическую работу по анализу отдельных карт, серии карт, карт и статистической информации, иллюстративных материалов и дополнительной литературы. Система заданий соответствует этапам и охватывает все части курса «География России».

Изучение картографического метода исследования позволило определить различные группы приемов использования атласа: визуальный анализ и описание по картам, графические приемы, графоаналитические, математико-картографическое моделирование, а также приемы: анализ структуры объектов и явлений, определение взаимосвязей между объектами и явлениями, изучение динамики явлений. Использование различных комбинаций приемов обеспечивает продуктивность использования картографического метода исследования и создание целостного картографического образа.

Психолого-педагогические основы использования атласа, включали рассмотрение .личностно-деятельностного подхода; деятельности как условия развития личности учащихся; изучение восприятия объектов и формирование на его основе наглядных образов; средств обучения. Исследование проблемы показало, что в современном образовании актуализируется проблема реализации личностно-деятельностного подхода к обучению школьников. Установлено, что ведущим видом деятельности у школьников является учебная деятельность. Выявлено, что в основе работы с атласом лежат психические процессы, связанные с восприятием, созданием образа. Особенности восприятия картографических произведений определили необходимость его обоснования с помощью идей гештальтпсихологии. Рассмотрены два взаимосвязанных направления гештальтпсихологии: теория личности (К. Левин) и теория восприятия (М. Вертгеймер) в единстве аффективной, когнитивной и волевой сфер сознания, когда атлас воспринимается учащимися целостно, одним разом, а не последовательно как текст.

Определено, что в школьном курсе географии в числе ведущих средств обучения выделяются учебные атласы, выполняющие функции в процессе обучения: повышение степени наглядности, удовлетворение и развитие познавательной деятельности учащихся, источник информации, средство управления познавательной деятельностью учащихся, компенсаторность, адаптивная функция, интегративная функция, инструментальная функция. Установлена растущая значимость атласов в реализации личностно-ориентированного обучения и расширения образовательной среды. Определено, что в методике обучения географии большое внимание уделялось изучению теории и практики работы с отдельными картами атласа, а не с атласом как целостным картографическим произведением. Это актуализирует проблему разработки методики использования учебного атласа в школьном курсе «География России».