Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный аграрный университет»

Реферат

на тему: «Методика обучения технологии обработки числовой информации в электронных таблицах»

Выполнила:

Скрыпцова Юлия Александровна, учитель МБОУ «Дубровская СОШ» Шарлыкского района

г.Оренбург, 2016

Оглавление

Введение 3

Глава 1. Анализ изучения темы «Обработки числовой информации в электронных таблицах» в авторских программах по информатике. 4

Глава 2. Методика обучения технологии обработки числовой информации в электронных таблицах 8

2.1. Особенности организации учебного процесса при изучении данной темы 8

2.2. Методические рекомендации по проведению уроков 10

Литература 16

Введение

В настоящее время для относительно несложной обработки числовой информации практически безальтернативно используется класс программ «электронные таблицы» (иное название — «табличные процессоры»). Разумеется, в совершенно элементарных случаях, когда требуется лишь совершить несколько арифметических действий, достаточно и таких простейших программ, как входящий в состав Windows Калькулятор, но особого изучения они не требуют.

Что же такое электронная таблица? Это средство информационных технологий, позволяющее решать целый комплекс задач.

Издавна многие расчеты выполняются в табличной форме, особенно в области делопроизводства: многочисленные расчетные ведомости, табуляграммы, сметы расходов и т.п. Кроме того, решение численными методами целого ряда математических задач удобно выполнять в табличной форме. Электронные таблицы представляют собой удобный инструмент для автоматизации таких вычислений. Решения многих вычислительных задач на ЭВМ, которые раньше можно было осуществить только путем программирования, стало возможно реализовать на электронных таблицах.

Использование математических формул в ЭТ позволяет представить взаимосвязь между различными параметрами некоторой реальной системы. Основное свойство ЭТ — мгновенный пересчет формул при изменении значений входящих в них операндов. Благодаря этому свойству, таблица представляет собой удобный инструмент для организации численного эксперимента: подбор параметров, прогноз поведения моделируемой системы, анализ зависимостей, планирование. Дополнительные удобства для моделирования дает возможность графического представления данных.

Исторически технология обработки числовой информации в табличных процессорах является одной из самых молодых, и, являясь продолжением обработки информации с помощью баз данных, на сегодняшний день – это самостоятельная технология, включающая в себя основные приемы работы в БД.

Если еще совсем недавно имело смысл обсуждать, какой из табличных процессоров положить в основу изучения, то в настоящее время этот выбор (по крайней мере, для школьного курса), по существу, безальтернативен — программа Excel завоевала огромную популярность и является для владельцев персональных компьютеров общедоступной.

Глава 1. Анализ изучения темы «Обработки числовой информации в электронных таблицах» в авторских программах по информатике

На основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования составлена примерная программа по информатике и ИКТ, которая конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и возможную последовательность изучения разделов и тем учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса конкретного образовательного учреждения, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор практических работ, необходимых для формирования информационно-коммуникационной компетентности учащихся.

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 105 часов для обязательного изучения информатики и информационных технологий на ступени основного общего образования, из которых 6 часов (что составляет 6%) предлагается на изучение темы «Обработка числовой информации». Согласно основному содержанию примерной программы это время отводится на изучение тем:

-

Табличные расчеты и электронные таблицы (столбцы, строки, ячейки);

-

Типы данных: числа, формулы, текст;

-

Абсолютные и относительные ссылки;

-

Встроенные функции,

а так же проведения практических работ:

-

Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных.

-

Создание и обработка таблиц.

-

Ввод математических формул и вычисление по ним. Создание таблиц значений

-

функций в электронных таблицах.

-

Построение диаграмм и графиков.

Резерв свободного учебного времени предлагается использовать на проведение компьютерного практикума:

-

Создание и обработка таблиц с результатами измерений (в том числе с использованием присоединяемых к компьютеру датчиков) и опросов.

-

Изменение данных, ввод данных в готовую таблицу, переход к графическому представлению информации (построение диаграмм).

-

Заполнение подготовленной на основании шаблона динамической таблицы данными, полученными в результате наблюдений и опросов, нахождение наибольшего и наименьшего значения, среднего значения с использованием готовых шаблонов.

-

Создание и обработка таблиц с результатами измерений (в том числе с использованием присоединяемых к компьютеру датчиков) и опросов. Ввод математических формул и вычисление по ним, представление формульной зависимости на графике.

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация данного раздела практикума – информатика и информационные технологии, математика, естественнонаучные дисциплины, обществоведение.

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен:

знать/понимать

уметь

-

создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

-

создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, динамических (электронных) таблиц;

-

проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и процессов.

Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных программ и учебников, а также может использоваться при тематическом планировании курса учителем.

Приведем сравнительную характеристику содержания линии некоторых авторских программ.

В программе И. Г. Семакина, Л. А. Залоговой, С. В. Русакова, Л. В. Шестаковой данная тема обозначена как «Табличные вычисления на компьютере», изучается в 9 классе в начале второго полугодия в объеме 10 часов без учета времени на итоговую проверку знаний,. Это составляет 10% от общего количества часов (105 ч) курса информатики и ИКТ в 8 – 9 классах основной школы. Раздел «Табличные вычисления на компьютере» изучается сразу после темы «Хранение и обработка информации в базах данных» и опирается на понятия последней темы. Кроме этого в раздел «Табличные вычисления на компьютере» включены задачи по моделированию.

В программе Босовой Л.Л. (программа по учебному предмету «Информатика» для 7–9 классов) на изучение темы «Технология обработки числовой информации» (9 класс) отводится 6 ч из 105 ч. Из них 2 ч – на изучение теории и 4 ч – на выполнение практически работ. Основные виды учебной деятельности следующие:

-

аналитическая деятельность: анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного класса задач;

-

практическая деятельность: создавать электронные таблицы, выполнять в них расчёты по встроенным и вводимым пользователем формулам; строить диаграммы и графики в электронных таблицах.

В программе Н. Д. Угриновича тема «Технология обработки числовой информации на ПК в школьном курсе информатики и ИКТ» обозначена как кодирование и обработка числовой информации, изучается в 8 классе в объеме 9 – 12 часов в зависимости от варианта обучения (8 – 9 классы или 7 – 9 классы), что составляет 9% – 11% от общего числа часов (105 ч). Данное количество часов так же не предусматривает время на контроль знаний и умений учащихся. Тема «Кодирование и обработка числовой информации» так же как и тема «Табличные вычисления на компьютере» по программе И. Г. Семакина включает в себя вопросы по системам счисления, по переводу чисел из одной позиционной системы счисления в другую, арифметических операций в позиционных системах счисления и представления чисел в памяти компьютера. Но в отличие от программы И. Г. Семакина данная тема не перекликается с обработкой информации в базах данных, а полученные знания используются в теме «Моделирование и формализация» при построении компьютерных моделей в 9 классе, на что отводится, если считать только практические задания, еще не менее 6 часов в основной школе.

В программе Н. В. Макаровой на изучение темы «Технология обработки числовой информации на ПК в школьном курсе информатики и ИКТ» отводится от 13 до 19 часов, в зависимости от общего количества часов:

что и в том и другом варианте составляет около 10% от общего числа часов.

Данная тема не включает в себя вопросы систем счисления, представления чисел в памяти компьютера и создание компьютерных моделей с помощью электронных таблиц. Также в программе Н. В. Макаровой прослеживается объектный подход к технологии работы в среде табличного процессора, в котором все понятия рассматриваются как объекты с некоторым набором свойств.

Итак, сравнивая процентное соотношение количества часов, отведенных на обработку числовой информации в электронных таблицах к общему числу часов, то оно во всех программах близко к 10%. Это несколько больше предложенного количества часов в примерной программе.

Глава 2. Методика обучения технологии обработки числовой информации в электронных таблицах

2.1. Особенности организации учебного процесса при изучении данной темы Традиционными формами учебного процесса при изучении темы «Технология обработки числовой информации на ПК в школьном курсе информатики и ИКТ» являются уроки, которые можно разделить на:

-

урок теоретических понятий;

-

урок с практической работой под руководством учителя;

-

урок самостоятельной практической работы;

-

урок закрепления знаний, умений и навыков;

-

комбинированный урок;

-

урок контроля.

Так как время на изучение темы достаточно ограничено, то чаще всего используется комбинированный урок с элементами устного опроса, ввода теоретических понятий в форме эвристической беседы, закрепляющих теоретических упражнений, практической работы за компьютером, как под руководством учителя, так и самостоятельной. В конце темы обязательно проводится итоговое тестирование и контрольная практическая работа.

При первом «знакомстве» учащихся с каким-либо явлением или понятием, учитель обязательно должен опираться на опыт школьника в его повседневной жизни, постепенно выстраивая цепочку шагов к тому явлению или понятию, которое должно быть усвоено на уроке. В первую очередь необходимо показать практическую значимость изучаемой темы.

Изучение теоретических аспектов темы строится на основе раскрытия ее содержания.

При этом возможно использование следующих педагогических технологий:

-

задачная технология (введение задач с жизненно-практическим содержанием в образовательный процесс);

-

технология проблемного обучения (авторы А. М. Матюшкин, И. Я. Ленер, М. И. Махмутов);

-

технология поэтапного формирования знаний (автор П. Я. Гальперин);

-

технология опорных схем (автор В. Ф. Шаталов);

-

элементы технологии дифференцированного обучения.

С целью активизации познавательной деятельностиможноиспользовать:

-

словесные методы: беседа, рассказ, объяснение;

-

практические занятия: распознавание и определение объектов, наблюдение, эксперимент;

-

объяснительно-иллюстративный метод;

-

проблемно-поисковый метод;

-

метод проектов.

Практическая часть направлена на освоение школьниками навыков использования средств информационных технологий, являющиеся значимыми не только для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и структуризация материала необходимо строить таким образом, чтобы как можно раньше начать применение информационных технологий (электронных таблиц) для решения практически значимых для школьников задач.

Изучение темы необходимо сопровождать непродолжительными практическими работами (20-25 мин), направленными на отработку отдельных приемов: работа с готовой таблицей, создание и редактирование таблиц, произведение расчетов, построение диаграмм и т.д. А так же практикумов – интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. При выполнении работ практикума возможно использование актуального содержательного материала и заданий из других предметных областей. Часть практической работы (прежде всего подготовительный этап, не требующий использования средств информационных и коммуникационных технологий) может быть включена в домашнюю работу учащихся, в проектную деятельность; работа может быть разбита на части и осуществляться в течение нескольких недель. Объем работы может быть увеличен за счет использования школьного компонента и интеграции с другими предметами.

2.2. Методические рекомендации по проведению уроков Главная задача для учащихся на минимальном уровне изучения данной темы: научиться основным методам организации расчетов с помощью электронных таблиц. Для этого они должны освоить следующие практические приемы работы в среде электронной таблицы:

• осуществлять перемещение табличного курсора; устанавливать курсор в нужную ячейку;

• вводить данные: числа, тексты, формулы;

• редактировать данные в ячейках;

• копировать информацию в ячейках;

• вставлять и удалять строки и столбцы.

Теоретические вопросы, которые на первом этапе вызывают наибольшие затруднения — это правила записи формул и понимание принципа относительной адресации. Их отработку следует проводить на задачах и упражнениях. Основные правила записи формул сводятся к следующему:

• все символы в формуле записываются в одну строчку;

• проставляются все знаки операций (в отличие от алгебры, где знак умножения часто пропускается);

• используются круглые скобки для влияния на последовательность выполнения операций;

• учитываются приоритеты операций, расположенные в таком порядке: Л — возведение в степень; *, / - умножение и деление; +, — сложение и вычитание;

• приоритет стандартных функций выше арифметических операций; аргумент записывается в круглых скобках после имени функции;

• последовательно записанные операции одинакового старшинства выполняются в порядке записи, т. е. слева направо (возведение в степень — справа налево).

Все эти правила совпадают с правилами записи выражений в языках программирования. Поэтому при более позднем изучении программирования этот вопрос ученикам будет уже знаком.

Для упражнений на данную тему следует давать задачи как прямые (дано математическое выражение, записать формулу для электронной таблицы), так и обратные (дана формула, записать математическое выражение).

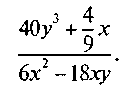

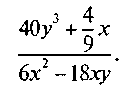

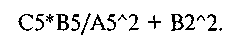

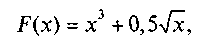

Например, дано математическое выражение:

Нужно записать формулу для электронной таблицы. Во-первых, переменным величинам в этой формуле нужно поставить в соответствие адреса ячеек. Например так: х — А1, у — В1. Теперь записать формулу:

Для обоснования правильности формулы следует пронумеровать операции в порядке их выполнения так, как это сделано в примере.

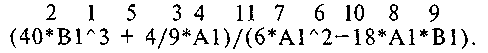

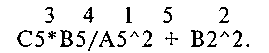

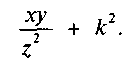

Пример обратной задачи. Дана формула для электронной таблицы:

Нужно записать соответствующее математическое выражение. От адресов ячеек перейдем к математическим переменным: С5 — х, В5 — у, А5 — z, B2 — k. Следующим шагом нужно, как это делали раньше, указать последовательность вычислений:

Теперь становится ясно, что эта формула соответствует следующему математическому выражению:

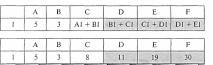

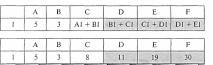

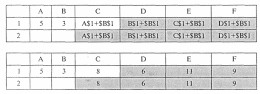

Теперь о принципе относительной адресации. Как уже отмечалось, это один из базовых принципов функционирования электронной таблицы. Адреса ячеек, используемых в формулах, определяются относительно места расположения формулы. Смысл этого принципа следует пояснить на примерах. В данной ниже таблице формулу в ячейке С1 табличный процессор воспринимает так: сложить значение из ячейки, расположенной на две клетки левее, со значением из ячейки, расположенной на одну клетку левее данной формулы.

При переносе этой формулы в любую другую ячейку любым способом (копированием, вследствие вставки или удаления фрагментов) сохранится сформулированный выше смысл формулы. Вследствие этого изменятся ссылки на ячейки. Например, при копировании формулы из ячейки С1 в ячейку С2 формула примет вид: А2 + В2. При копировании в ячейку F6 примет вид: F4 + F5.

Для закрепления понимания принципа относительной адресации следует выполнить несколько заданий. Условия предлагаемых задач должны быть следующего типа: дан фрагмент электронной таблицы (например такой, как приведен выше). Какие формулы занесутся в ячейки блока D1:F1, если в них скопировать формулу из ячейки С2? Результат выполнения этого задания в режиме отображения формул и в режиме отображения значений будет следующим:

Здесь заливкой отмечены ячейки, в которые произведено копирование.

Наиболее эффективной будет такая постановка задания: сначала решить задачу теоретически, а затем проверить полученное решение на компьютере. В этом случае происходит как закрепление понимания теоретического вопроса, так и отработка навыков копирования данных в электронной таблице.

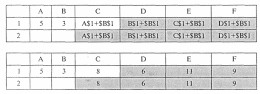

При знакомстве с приемом «замораживания» адресов ячеек в формулах полезно выполнить аналогичные упражнения. Например, в той же таблице в ячейке С1 записана формула: А$1+$В$1. Какой вид примет формула, если ее скопировать в блок Dl :F1 и в блок С2: F2? Результаты решения этой задачи будут следующими:

Основные типы расчетных задач, которые учащиеся должны научиться решать на электронных таблицах:

1) получение несложных расчетных ведомостей;

2) статистическая обработка числовых таблиц;

3) построение диаграмм по табличным данным;

4) сортировка таблицы по значениям параметра (столбца);

5) табулирование функций.

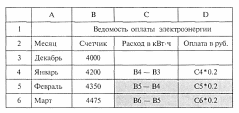

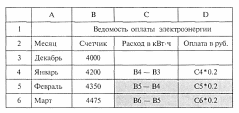

Рассмотрим основные методические проблемы, возникающие при решении задач первого типа на примере следующего задания: построить таблицу расчета ежемесячной оплаты за расход электроэнергии по данным показаниям счетчика и стоимости 1 кВт/ч.

Начать решение задачи следует с проектирования таблицы. Это наиболее сложный этап для учеников. Во-первых, необходимо пояснить алгоритм подсчета оплаты за электричество (не всем ученикам это очевидно). Показания счетчика снимаются в конце каждого месяца. Расход электроэнергии за месяц определяется как разность между показаниями счетчика в данном месяце и в предыдущем. Затем оплата подсчитывается как произведение расхода на цену 1 кВт/ч. Для расчета платы за январь необходимо знать показания счетчика в декабре прошлого года. Из всего сказанного нужно сделать вывод: какие величины являются исходными данными, какие — вычисляемыми по формулам. Исходные данные — показания счетчика каждый месяц и стоимость 1 кВт/ч, а вычисляемые — ежемесячный расход электроэнергии и сумма оплаты.

Теперь можно переходить к построению таблицы. Следует сразу же сформулировать ученикам некоторые правила оформления таблицы. Во-первых, у таблицы обязательно должен быть заголовок. Строки и столбцы таблицы должны быть поименованы. Постепенно учитель должен познакомить учеников с основными средствами форматирования таблицы для получения оформленного документа. Начальная часть таблицы будет выглядеть так (предполагается, что цена 1кВт/ч равна 20 коп., а плата подсчитывается в руб.)

Во время работы с табличным процессором обязательно нужно использовать прием копирования формул. Формулы в ячейках С4, D4 являются исходными. Все формулы, расположенные ниже, получены путем копирования. Из этого примера ученикам станет ясен практический смысл принципа относительной адресации: он позволяет быстро создавать большие таблицы без переписывания формул.

Разбор этой задачи приводит к идее использования абсолютного (замороженного) адреса. Удобно цену 1 кВт/ч хранить в отдельной ячейке (например, в В16), а в ячейке D4 записать формулу С4*$В$16. При копировании формулы абсолютный адрес меняться не будет. Теперь, если произойдет изменение цены 1 кВтч, то будет достаточно внести изменения лишь в одну ячейку В16.

Очень часто в числовых таблицах подсчитываются различные итоговые данные: суммы, средние значения, наибольшие и наименьшие значения. Получение таких данных называется статистической обработкой таблицы. Во всех табличных процессорах имеются для этого соответствующие функции. В задачах того же типа, что рассмотрена выше, следует добавить задание на подобную статистическую обработку данных. Например, к таблице оплаты электроэнергии добавить вычисление общей суммы денег, выплаченных за год, среднемесячного расхода электроэнергии, наибольшей и наименьшей месячной платы.

Представление табличных данных в графической форме часто используется на практике. Графическая обработка придает наглядность, обозримость результатам расчетов. Табличные процессоры предоставляют пользователю на выбор множество типов диаграмм (гистограмм, графиков). Такие графические средства принято называть деловой графикой.

Для построения диаграммы пользователь должен указать ее тип и сообщить табличному процессору, из каких блоков таблицы нужно выбирать всю необходимую информацию. Достаточно подробно основные типы диаграмм описаны в [3], даны рекомендации по их применению.

Большие возможности придает использование в электронной таблице условной и логических функций. Таблица без использования условной функции реализует в себе линейный вычислительный алгоритм. Использование условной функции вносит в таблицу структуру ветвления. Потребность в ветвлении появляется при усложнении условия задачи. Например, если бы правило оплаты за электроэнергию звучало так: за первые 100 кВт-ч нужно платить по 20 коп.; за каждый 1 кВт/ч, израсходованный выше этого, нужно платить по 30 коп. Тогда расчетная формула в ячейке D4 выглядела бы так:

IF(C4

Возможность сортировки данных в таблице существует у табличных процессоров благодаря наличию режима базы данных. Обычно сортировка организуется в выделенном блоке таблицы. Как и в базах данных, указывается столбец, по которому производится сортировка и порядок сортировки: по возрастанию или по убыванию значений в столбце. Например, в рассмотренной таблице можно отсортировать строки, начиная с четвертой, по убыванию размера оплаты. Тогда вначале расположится самый «дорогой» месяц, далее — по убыванию.

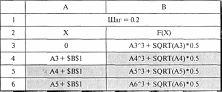

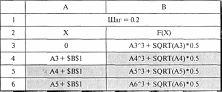

Табулирование функции — одна из часто решаемых прикладных задач математики. Табулирование означает построение таблицы значений функции для значений аргумента, изменяющихся в определенном интервале с данным шагом. Табулирование позволяет исследовать функцию: проследить характер изменения, выделить области корней, определить экстремальные значения. Применяя прием копирования, в электронной таблице можно быстро построить таблицу значений функции большого размера. Для этого достаточно ввести две начальные строки таблицы и затем скопировать их вниз на нужное число строк. Например, таблица функции

вычисленной с шагом 0,2 начиная от значения х = 0, строится следующим образом:

Если нужно изменить начальное значение X в таблице, то достаточно исправить ячейку A3, а для изменения шага нужно изменить содержимое ячейки В1. Формулы записываются по правилам, принятым в используемом табличном процессоре.

Литература

-

Босова Л.Л. Информатика. Программы для основной школы: 5-6 классы. 7-9 классы. Л.Л.Босова. А.Ю.Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.

-

Методика преподавания информатики: Учеб. пособие для студ. пед. вузов/ М.П.Лапчик, И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер; Под общей ред. М. П. Лапчика. — М.: Издательский центр «Академия», 2001.

-

Примерная программа основного общего образования по информатике и информационным технологиям.

-

Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы / Сост. М.Н.Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.

-

http://uchebnik.biz/book/133-metodika-prepodavaniya-informatiki/87-125-yelektronnye-tablicy.html он-лайн учебник «Методика преподавания информатики».