МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

для проведения занятий по дисциплине

ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Тема «Действия солдата в бою»

ТЕМА «Действия солдата в бою»

Учебные цели:

1. Ознакомить учащихся с различными действиями и обязанностями солдата в бою.

2. Изучить с учащимися порядок выбора, занятия и оборудования позиции, приемы и способы передвижения на поле боя. Преодоление в бою препятствий и заграждений. Действия солдата в качестве наблюдателя. Порядок доклада результатов наблюдения.

Учебные вопросы:

1. Место и обязанности солдата в бою. Порядок выбора огневой позиции в обороне, занятия, оборудования. Действия солдата при применении противником химического и зажигательного оружия и при переходе его в атаку. Уничтожение танков и других бронированных целей. Борьба с низколетящими целями противника.

2. Действия солдата в наступлении. Подготовка и переход в атаку из траншеи. Приемы и способы передвижения на поле боя. Преодоление в бою препятствий и заграждений.

3. Способы ведения разведки. Наблюдение за полем боя. Действия солдата в качестве наблюдателя. Понятие о действиях разведывательного дозора. Действия солдата в качестве дозорного. Порядок осмотра местности и местных предметов. Действия дозорного при встрече с мелкими группами противника.

Время: 6 часов

Место занятия: класс тактической подготовки (тактическое поле)

Метод занятия: практическое занятие

Материальное обеспечение занятия: стенды наглядной агитации, схемы, плакаты, учебное оружие, амуниция, каски, ОЗК, противогазы.

Литература:

1. Учебное пособие по тактической подготовке, 2003 года.

2. Правила боевого применения Сухопутных войск ВС РК часть II и III.

3. Учебник сержанта мотострелковых войск, МО РК – 2002 год.

4. Приемы и способы действий солдата в бою, МО РК – 2003 год.

Организационно-методические указания.

1. В ходе изучения данной темы необходимо добиться, чтобы студенты твердо знали обязанности солдата в бою.

2. Учебные цели в ходе занятий достигаются высокой требовательностью к студентам по выполнению ими требований Правил боевого применения Сухопутных войск ВС РК, пособия приемы и способы действий солдата в бою и других документов, а также умелым использованием методических приемов в ходе изложения преподавателями учебного материала.

3. В ходе изложения учебных вопросов добиться, чтобы студенты знали:

1) Место и обязанности солдата в бою. Порядок выбора, занятия и оборудования огневой позиции. Действия солдата в обороне.

2) Действия солдата в наступлении. Приемы и способы передвижения на поле боя. Преодоление в бою препятствий и заграждений. Действия солдата в наступлении ночью и при преодолении водных преград

3) Способы ведения разведки. Наблюдение за полем боя. Действия солдата в качестве наблюдателя. Порядок доклада результатов наблюдения.

4. При изложении учебного материала использовать рекомендованные для инструкторско-методических занятий схемы и диапозитивы.

5. После изучения каждого учебного вопроса произвести опрос студентов с целью выяснения, как усвоен ими новый материал, военная терминология по данному вопросу.

6. Достижение учебных целей осуществляется путем индивидуальной работы студентов под руководством преподавателя. Основными видами работы студентов в ходе индивидуального занятия могут быть:

- самостоятельное изучение рекомендованной литературы, справочного материала и составление конспектов;

- выполнение практических задач, решение проблемных логических, контрольных и т.д. задач;

- решение тактических задач в роли командира, практическая работа на карте;

- выполнение контрольных работ, летучек;

- устные ответы в процессе фронтального опроса и т.д.

7. В ходе подготовки к занятиям и в процессе изучения учебного материала на индивидуальных занятиях целесообразно рекомендовать студентам следующую методику самостоятельной работы:

- изучение содержания и порядка отработки темы, учебных целей и вопросов, выносимых на занятия;

- уяснить, что необходимо знать, уметь, с чем ознакомиться на занятии;

- отработать учебные вопросы занятия путем самостоятельного выполнения всех видов работ в последовательности, указанной в задании. При этом рекомендуется использовать справочный материал, указанную литературу.

- быть готовым ответить на контрольные вопросы по учебному материалу изучаемой темы.

8. По указанным темам и соответствующим учебным вопросам студентами составляется конспект, представляющий собой обобщение содержания учебного материала.

Конспект должен быть соответствующим образом оформлен для удобства пользования им. Для обоснования тех или иных вопросов, излагаемых в конспекте, более наглядного их отражения целесообразно вычертить схемы, таблицы. При вычерчивании схем необходимо соблюдать требования, которые изложены в Правилах боевого применения Сухопутных войск РК (взвод, отделение, танк), часть III.

Особое внимание в ходе изучения учебного материала уделить психологической подготовке студентов, воспитанию чувства личной ответственности за результаты своего учебного труда, воспитывать у студентов внутреннюю потребность в постоянном совершенствовании военных знаний, выработке таких качеств как организованность, исполнительность, творчество, аккуратность, привитие самостоятельности при вскрытии группировки сил и средства противника.

ХОД ЗАНЯТИЯ

| № п.п. | Учебные вопросы, задачи, нормативы | Время (мин) | Действия руководителя | Действия обучаемых |

| 1. | Организация занятия | 15 | Выдвижение в район проведения занятий. Объявляется тема, учебные вопросы и цели занятия. | Слушают и уясняют тему, учебные вопросы и цели. |

| 2. | 1. Место и обязанности солдата в бою. Порядок выбора огневой позиции в обороне, занятия, оборудования. Действия солдата при применении противником химического и зажигательного оружия и при переходе его в атаку. Уничтожение танков и других бронированных целей. Борьба с низколетящими целями противника.

2. Действия солдата в наступлении. Подготовка и переход в атаку из траншеи. Приемы и способы передвижения на поле боя. Преодоление в бою препятствий и заграждений.

3. Способы ведения разведки. Наблюдение за полем боя. Действия солдата в качестве наблюдателя. Понятие о действиях разведывательного дозора. Действия солдата в качестве дозорного. Порядок осмотра местности и местных предметов. Действия дозорного при встрече с мелкими группами противника.

| 70

70

70

| Объявляется первый учебный вопрос и порядок его отработки. Доводится до учащихся организация и вооружение мотопехотного батальона армии США и ФРГ. Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе отработки вопроса. Проверяется качество усвоения материала, для чего задаются контрольные вопросы с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала.

Объявляется второй учебный вопрос и порядок его отработки. Доводится до учащихся ТТХ штатного вооружения и боевой техники мотопехотного батальона. Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе отработки вопроса. Проверяется качество усвоения материала, для чего задаю контрольные вопросы с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала.

Объявляется второй учебный вопрос и порядок его отработки. Доводится до учащихся ТТХ штатного вооружения и боевой техники мотопехотного батальона. Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе отработки вопроса. Проверяется качество усвоения материала, для чего задаю контрольные вопросы с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала. | Уясняют порядок отработки вопроса.

Слушают и уясняют положения изучаемого вопроса. При возникновении вопроса задают его.

Отвечают на вопросы.

Слушают и уясняют положения изучаемого вопроса.

При возникновении вопроса задают его.

Слушают и уясняют положения изучаемого вопроса.

При возникновении вопроса задают его.

|

| 3. | Заключительная часть | 15 | Напоминается тема и цели занятия. Даю задание на самоподготовку по данной теме. | Слушают и делают выводы. |

ВВЕДЕНИЕ

Первый вопрос. Место и обязанности солдата в бою. Порядок выбора огневой позиции в обороне, занятия, оборудования. Действия солдата при применении противником химического и зажигательного оружия и при переходе его в атаку. Уничтожение танков и других бронированных целей. Борьба с низколетящими целями противника.

Каждый военнослужащий должен в совершенстве знать и содержать в постоянной боевой готовности свое оружие и боевую технику, мастерски владеть ими и умело применять.

Каждый военнослужащий обязан:

- знать способы и приемы действий в бою, иметь отработанные до автоматизма навыки действий с оружием (при вооружении боевой машины) на поле боя в различных условиях обстановки;

- знать и понимать полученную задачу;

- знать сигналы управления, взаимодействия, оповещения и порядок действий по ним;

- уметь вести разведку противника и местности, при выполнении боевой задачи постоянно вести наблюдение, эффективно применять оружие (вооружение боевой машины), своевременно обнаруживать и поражать противника;

- уметь правильно выбирать и оборудовать огневую позицию (место для стрельбы), использовать защитные и маскирующие свойства местности и боевых машин для противодействия огню противника;

- знать размеры, объем, последовательность и сроки оборудования фортификационных сооружений;

- уметь быстро оборудовать окопы и укрытия, в том числе с применением взрывчатых веществ, осуществлять маскировку;

- стойко и упорно действовать в обороне, смело и решительно в наступлении; - проявлять храбрость, инициативу и находчивость в бою;

- оказывать помощь товарищу;

- уметь вести огонь по низколетящим самолетам, вертолетам и другим воздушным целям противника из стрелкового оружия;

- знать способы защиты от оружия массового поражения и высокоточного оружия противника;

- умело использовать местность, средства индивидуальной защиты и защитные свойства боевых машин; преодолевать заграждения, препятствия и зоны заражения; устанавливать и обезвреживать противотанковые и противопехотные мины; проводить специальную обработку;

- не оставлять без разрешения командира своего места в бою;

- при ранении или поражении радиоактивными, отравляющими веществами, биологическими средствами, а также зажигательным оружием принимать необходимые меры само- и взаимопомощи и продолжать выполнение полученной задачи;

- уметь готовить вооружение и боеприпасы к боевому применению, быстро снаряжать патронами обоймы, магазины, ленты; следить за расходом боеприпасов и заправкой боевой машины горючим, своевременно докладывать своему командиру об израсходовании 0,5 и 0,75 запаса ракет (боеприпасов) и заправки горючего;

- при повреждении боевой машины принимать меры по ее восстановлению.

Каждый сержант и солдат обязаны защищать командира в бою, в случае его ранения или гибели смело брать командование подразделением на себя.

Выбор места для стрельбы с учетом маскирующих и защитных свойств местности, также местных предметов, его оборудование и маскировка.

Огневая позиция (место для стрельбы) должна быть удобной, обеспечивать широкий обзор и обстрел, укрывать огневое средство (стрелка) от наблюдения противника, исключать наличие в секторе стрельбы мертвых пространств и обеспечивать проведение маневра. После производства нескольких выстрелов (очередей) с одной огневой позиции в целях воспрещения ведения противником прицельного огня и его обмана производится ее смена.

Для успешных действий на поле боя солдат должен уметь правильно выбирать место для стрельбы. При его выборе широко используются воронки, канавы, насыпи и другие местные предметы. Если перед выбранным местом есть кусты, кочки, высокая трава и т. п. и они мешают наблюдению и стрельбе, то их следует убрать или сменить место.

При выборе места для стрельбы необходимо учитывать защитные и маскирующие свойства местности. Место для окопа необходимо выбирать так, чтобы иметь хороший обзор и обстрел в заданном секторе и не быть заметным для противника. В то же время расположение окопов зависит от поставленной подразделению боевой задачи и условий местности.

Место расположения окопов должно удовлетворять следующим основным условиям:

- допускать хороший обзор и обстрел впереди лежащей местности на дистанцию не менее 400 м, обзор и обстрел подступов к соседним окопам;

- способствовать маскировке окопа, благодаря чему значительно уменьшается эффективность огня противника;

- обеспечивать, возможно, более скрытое сообщение с тылом и с соседними окопами;

- благоприятствовать производству работ по устройству и оборудованию окопа.

Наилучший обзор и обстрел подступов к позиции дает расположение окопа на скате холма, обращенного в сторону противника. При расположении окопа у подошвы ската обеспечивается настильность огня, при которой цели поражаются на всем протяжении полета пули. Расположение окопа у топографического гребня обычно открывает обзор на дальние расстояния, но обстрел без мертвых пространств, как правило, возможен лишь на самые короткие дистанции.

С точки зрения обстрела наиболее удобным местом расположения окопа считается боевой гребень (линия на переднем, обращенном в сторону противника скате возвышенности, с которого возможен обстрел до подошвы ската без мертвых пространств.

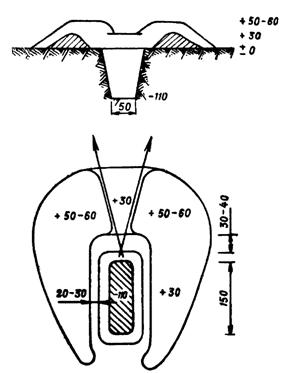

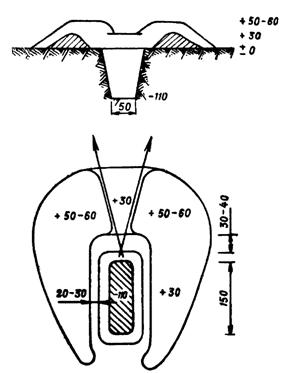

Оборудование одиночного окопа.

Для ведения огня, наблюдения и защиты от средств поражения личный состав на занимаемых позициях устраивает сначала одиночные окопы для стрельбы, лежа, затем углубляет их для стрельбы с колена и стоя.

Перед отрывкой окопа каждый солдат применяется к местности, располагаясь так, чтобы иметь хороший обзор и обстрел в заданном секторе и не быть заметным противнику. Затем он отрывает одиночный окоп для стрельбы, лежа и расчищает себе обзор и обстрел, если ему мешают местные предметы.

Маскировка окопов

Маскировка окопов обычно достигается искусным расположением их на местности. Окоп хорошо и легко маскируется при расположении его в кустарнике, в высокой траве, в местах, плохо видимых противнику и не просматриваемых с его наземных наблюдательных пунктов. Окоп, оборудованный в инженерном отношении, значительно легче скрыть, если он расположены с учетом рельефа и рисунка местности, следуя изгибам и неровностям рельефа, а также вдоль межей, канав и дорог.

Однако, добиваясь совершенствования маскировки окопа, нужно стремиться к тому, чтобы не усложнялись условия выполнения поставленной огневой задачи, не ухудшался обстрел местности в заданной полосе.

Один из основных способов маскировки окопов - одернование. При нехватке дерна для маскировки брустверов дополнительную заготовку его производят в стороне или в тылу от окопа и подносят на носилках к месту работ. Заготовлять дерн лучше в тех местах, где намечена постройка ложных окопов. Площадь, с которой снимается дерн, по своей форме и размерам должна быть похожа на обычный окоп.

Отражение атаки противника в ходе оборонительного боя. Уничтожение противника огнем, гранатой и в рукопашном бою.

Стремясь восстановить своё превосходство, противник будет проводить атаку переднего края обороны отделения. Атаку противника солдаты отделения отражают огнем с основной или запасной позиций, самостоятельно меняя их в ходе боя. По приказу командира своими силами или во взаимодействии с другими отделениями стремительной и смелой контратакой солдаты завершают уничтожение противника гранатами и в рукопашной схватке.

Если противник атакует с танками, то в первую очередь отсекается пехота от танков. Борьба танками ведется всеми противотанковыми средствами отделения и взвода.

Действия солдата во время огневой подготовки наступления противника, с получением сигнала о непосредственной угрозе применения противником оружия массового поражения.

Перед переходом в наступление противник, как правило, будет проводить огневую подготовку, с началом которой наблюдатель продолжает вести наблюдение, а остальной личный состав укрывается в щели, или другом укрытии в готовности быстрее занять свое место на позиции.

С получением сигнала предупреждения о непосредственной угрозе применения противником ОМП или химических отравляющих веществ личный состав продолжает выполнять поставленные задачи и переводит индивидуальные средства защиты в положение «наготове».

При вспышке ядерного взрыва личный состав немедленно ложится на дно окопа, а при нахождении на открытой местности - на землю ногами в сторону взрыва. При нахождении солдат в БМП (БТР) закрываются двери, бойницы, люки и жалюзи и включается система защиты. Техника значительно защищает личный состав от воздействия ударной волны и светового излучения, проникающей радиации и радиоактивного облучения. После прохождения ударной волны личный состав надевает индивидуальные средства защиты и изготавливается к отражению атаки противника.

При применении противником химического оружия личный состав, не прекращая выполнения боевой задачи, надевает средства индивидуальной защиты, а находясь в боевой технике – противогазы.

В случае применения противником зажигательных средств личный состав для защиты использует фортификационные сооружения, технику, средства индивидуальной защиты, шинели, куртки, плащ-палатки, различные местные материалы (маты, настилы, щиты и т.д.).

Для устойчивости от возгорания открытые элементы деревянных сооружений заблаговременно засыпаются землей, а в траншеях создаются пороги, препятствующие растеканию горящей смеси по траншее.

При обнаружении перехода противника в атаку по команде командира: «Отделение – к бою», солдаты быстро занимают свое место на позиции отделения.

Борьба с танками противника при преодолении заграждений и непосредственно перед позицией.

Танки и другие бронированные машины противника уничтожаются огнем БМП, гранатометов, при этом пехота противника огнем пулеметов и автоматов отсекается от танков и уничтожается.

Если танк противника не удалось уничтожить из гранатомета, необходимо выждать пока он подойдет к позиции на 25-30 м, на таком расстоянии танк своим огнем не опасен. С расстояния 15-20 м солдат должен бросить в танк противотанковую гранату и немедленно укрыться от взрыва в окопе (траншее), после этого он должен открыть огонь по пехоте, следующей за танками, с тем, что бы отсечь ее от танков и уничтожить.

Второй вопрос. Действия солдата в наступлении. Подготовка и переход в атаку из траншеи. Приемы и способы передвижения на поле боя. Преодоление в бою препятствий и заграждений. Действия солдата в наступлении ночью и при преодолении водных преград.

Наступление - основной вид боя. Каждый солдат отделения должен огнем своего оружия уничтожать обороняющегося противника, проявлять храбрость, инициативу и находчивость наступательном бою. Наступление должно быть стремительным и непрерывным, чтобы противник не смог организовать сопротивление на промежуточных рубежах.

В зависимости от обстановки наступление на обороняющегося противника может вестись с ходу или из положения непосредственного соприкосновения с противником.

Подготовка и переход к атаке из траншеи.

Наступление из положения непосредственного соприкосновения с противником начинается из исходного положения, которое в зависимости от условий местности выбирается в окопах, траншеях и других укрытиях.

Оборудование исходного положения - сложная и трудоемкая работа. На отрывку и оборудования, которого требуется большое количество времени и сил. Поэтому для наступления отделение чаще всего занимает подготовленные позиции передовых подразделений.

Исходное положение для наступления отделения, действующего в пешем порядке, выбирается на удалении 500-1000 м от рубежа атаки с тем, чтоб на выдвижение затрачивалось минимальное количество времени.

Занятие траншеи для наступления производится обычно по ходам сообщения и другим скрытым подступам и проводится в ограниченные сроки с соблюдением мер маскировки, а заканчивается незадолго до начала самого наступления, т.к. нет никакой необходимости держать личный состав в непосредственной близости от противника, рискуя быть обнаруженным. Сколько бы времени солдаты не находились в исходной траншее, они должны соблюдать тот же режим поведения, какой был у подразделения, которое они сменили.

Успех действия солдата в наступлении во многом зависит от того, как он подготовится к атаке.

При подготовке к атаке каждый солдат обязан:

- дозарядить оружие (для этого присоединяется снаряженный магазин, дозаряжается отсоединенный);

- установить прицел на «П» или «3»;

- подготовить ручные гранаты (установить запалы);

- примкнуть штык-нож;

- проверить подгонку снаряжения и заправку обмундирования с тем, чтобы ничего не мешало действиям солдата;

- устроить выступ (выемку) в передней крутости окопа (траншее) чтобы быстро покинуть его.

Переход в атаку из траншеи осуществляется по команде: «В атаку – вперед». По этой команде солдаты быстро выскакивают из траншеи (окопа) и ускоренным шагом или бегом, ведя огонь на ходу по противнику, выдвигается к объекту атаки.

Преодоление минно-взрывных заграждений и различных препятствий.

Минно-взрывные заграждения солдаты отделения преодолевают бегом, продвигаясь, как правило, вслед за танком по его колее. По проделанному проходу солдаты должны передвигаться «след в след», при этом отделение перестраивается в колонну по одному (по два). С целью уменьшения вероятности зацепить старую провисшую и лежащую на земле растяжку или проволочный замыкатель, во время движения необходимо ступни ног поднимать и ставить на землю строго вертикально.

При подходе к минному полю по команде командира взвода или самостоятельно командиры отделений командует: «Отделение, за мной, в колонну по одному (по два), в проход, бегом – МАРШ». Пулеметчик бежит впереди и ведет огонь по противнику, расположенному в пер- вой траншее (на переднем краю обороны противника).

Боевая машина пехоты (бронетранспортер) также ведет огонь по противнику, обеспечивает преодоление отделением минно-взрывных заграждений и находится в готовности к движению вслед за отделением на выгодный рубеж.

Задержки и скучиванья в проходе недопустимы, иначе противник сможет нанести своим огнем значительные потери отделению.

Преодолев минное поле, отделение вновь развертывается в цепь и стремительно атакует противника.

Минное поле, установленное средствами дистанционного минирования, отделение обходит или преодолевает в составе взводной колонны за головной машиной по проделанному ею проходу. Мины, оказавшиеся перед машинами взвода, уничтожаются с использованием возимого комплекта разминирования или другими способами.

Каждый солдат должен знать приемы и способы устройства заграждений, уметь их обезвреживать и преодолевать. Это поможет ему быстро и успешно выполнить поставленную задачу бою.

Следует учитывать и то, что все заграждения на поле боя перекрываются огнем орудий, пулеметов, танков и т.д., а подступы к нам находятся под наблюдением. Места для устройства заграждений выбирается так, чтобы их трудно было обойти и чтобы при попытке наступающего совершить их обход, он вынужден был подставить под огонь свои уязвимые места или длительно находиться на открытой местности.

Преодоление заграждений в бою требует подготовки. Надо постоянно вести разведку, с тем, чтобы своевременно обнаружить устроенные противников заграждения, установить, где расположены прикрывавшие их огневые средства, подавить их своим огнем и только после этого проделывать проходы в заграждениях и преодолевать их.

Преодоление траншей, ходов сообщения, небольших ям и воронок производится безопорным прыжком с приземлением на одну или обе нога. Глубокие и широкие рвы преодолевается по переброшенным через них бревнам, штурмовым мостикам, сделанным из подручных материалов.

Высокие вертикальные препятствия (каменные стены, деревянные заборы и др.) преодолевается «зацепом» или силой с опорой на бедро, грудь, а также с помощью товарища. Невысокие вертикальные препятствия (изгородь, частокол, каменный или деревянный забор) преодолевается безопорным или опорными прыжками.

Систему невзрывных заграждений противника надо преодолевать в быстром темпе. Незначительное промедление (задержка) при преодолении заграждений может привести к тому, что противник своим прицельным огнем нанесет значительные потери наступающим. Участки местности, оборудованные рогатками и завалами, преодолеваются после растаскивания заграждений с поморье кошек. Если растащить ежи и рогатки невозможно, то они преодолеваются с помощью матов, фашин или шинелей, а также других подручных средств.

Проволочные заграждения преодолеваются по проходам, проделанным саперами взрывным способом или сделанными танками. Если проходы не проделаны, солдат должен уметь его проделывать сам, разрезав с помощью ножниц, разрубая пехотной лопатой около кольев или поднимая проволоку на подпорки и пролезая под ней. В этом случае преодолевать заграждения необходимо парами, когда один из солдат продвигается, другой прикрывает его огнем, а затем преодолевший заграждение обеспечивает своим огнем продвижение своему товарищу. Во время преодоления препятствий и заграждений солдат должен проявлять бдительность и осторожность, т.к. препятствия и заграждения могут быть перекрыты взрывными средствами сигнальными ракетами. Отсутствие мер безопасности может привести к потерям и к преждевременному обнаружению действии солдат.

Приемы и способы передвижения на поле боя: ускоренным шагом или бегом (в полный рост или пригнувшись), перебежками и переползанием.

Порядок передвижения солдата на поле боя заранее предусмотреть практически невозможно. Обычно это определяется характерам местности, действиями противника и задачей решаемой каждым из солдат.

Перед началом передвижения необходимо заранее намечает путь движения и укрытые места остановок для передышки, выбрать позицию, которая должна обеспечить защиту от огня противника после выполнения перебежки.

Передвижение на поле боя при действиях в пешем порядке может осуществляться ускоренным шагом или бегом (в полный рост или пригнувшись), перебежками и переползанием.

Перебежки. Открытые участки местности, обстреливаемые противником, преодолеваются перебежками пригнувшись.

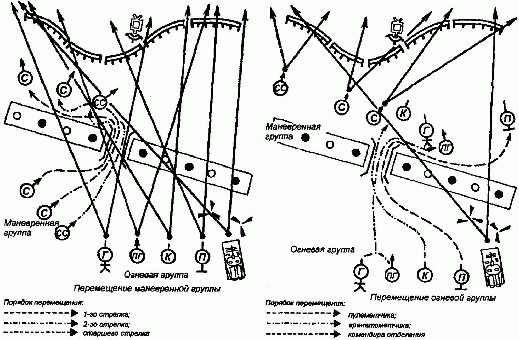

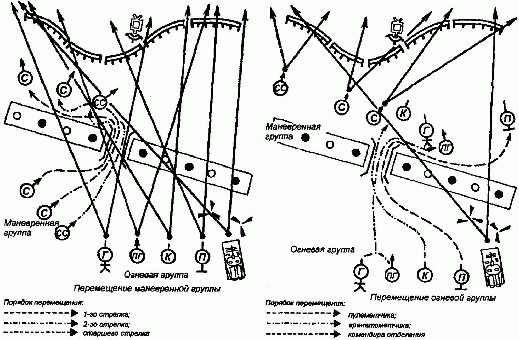

Перебежка начинается из положения, лежа по команде (сигналу) командира отделения или самостоятельно. Длина каждой перебежки в среднем должна быть 20-40 шагов. Чем более открыта местность, тем быстрее и короче должна быть перебежка. Перед началом перебежки необходимо внимательно осмотреть местность и оценить варианты последующих действий. Достигнув места остановки, необходимо с разбегу лечь на землю и перекатиться (переползти) на выбранную позицию и изготовиться для ведения огня. Положение оружия при перебежке - по выбору перебегающего. Выждав 5-10 с, необходимо в таком же порядке перебежать к следующему месту остановки так до тех пор, пока не будет достигнут указанный командиром рубеж. Отделения, группа или отдельные солдаты, оставшиеся на месте, а также выдвинувшиеся после перебежки на указанный рубеж (остановку), своим огнем поддерживают остальных перебегающих. С одной огневой позиции вести огонь длительное время нельзя, ее надо чаще менять. В ходе ведения огня солдат должен уметь отыскать новую подходящую позицию и по возможности скрытно выдвинуться к ней.

Взвод может совершать перебежки по одному или по отделениям, а отделение - по одному, по боевым группам или одновременно всем составом.

При перебежке по одному по исполнительной команде «ВПЕРЕД» правофланговый (левофланговый или одновременно левофланговый и правофланговый) вскакивает и, стремительно пробежав 20-40 шагов, занимает заранее выбранную позицию (место для стрельбы), изготавливается к открытию огня и прикрывает перемещение второго (вторых).

Одновременно с остановкой первого (первых) начинает перебежку второй (вторые); выдвинувшись на линию первого (первых) перебегающего, он занимает заранее выбранную позицию (место для стрельбы), изготавливается к открытию огня и прикрывает перемещение первого (первых).

Первый (первые), перебегающий при остановке второго (вторых), перебегает тем же способом до выхода на указанный рубеж.

При перебежке по боевым группам во взводе перебегают одновременно несколько боевых групп, определенных к перемещению командирами отделений, таким же способом, как и по одному (маневренная группа перебегает под прикрытием огневой группы, огневая группа - под прикрытием маневренной группы).

Переползания. Переползания применяются для незаметного сближения с противником и скрытого преодоления открытых участков местности, находящихся под наблюдением или обстрелом противника. Как и перед перебежкой перед переползанием необходимо наметить путь перемещения и укрытые места для остановки.

В условиях применения противником «мин-растяжек» необходимо перед переползанием применять кошку на шнуре, которая из положения лежа выбрасывается вперед по пути переползания и подтягивается к себе, приводя в действие взрыватели установленных мин. При применении кошки в зоне поражения мины не должны находиться солдаты своего подразделения.

В зависимости от обстановки, высоты растительного покрова и наличия укрытий переползание может осуществляться по-пластунски, на получетвереньках и на боку.

Применение различных способов передвижения в зависимости от интенсивности огня противника и рельефа местности.

Участки местности, скрытые от наблюдения противника и не простреливаемые его огнем, преодолеваются ускоренный шагом или бегом.

Передвижение ускоренным шагом в рост применяется в ходе атаки и наступления вдали от противника или на местности, где исключено наблюдение противником (лес, высокий кустарник, лощина, овраг, обратные скаты высот и т.д.).

Передвижение ускоренным шагом пригнувшись применяется для скрытного перемещения по местности с невысокими укрытиями (низкий кустарник, высокая трава, канава и т. д.), по траншеям и ходам сообщения.

Бег (медленный, скоростной и в среднем темпе) может применяться при атаке противника, а также для преодоления отдельных участков местности. Скоростной бег в полный рост или пригнувшись, применяется при перебежках, при выбегании из укрытий к боевым и транспортным машинам.

Третий вопрос. Способы ведения разведки. Наблюдение за полем боя. Действия солдата в качестве наблюдателя. Понятие о действиях разведывательного дозора. Действия солдата в качестве дозорного. Порядок осмотра местности и местных предметов. Действия дозорного при встрече с мелкими группами противника.

Важнейшей задачей, стоящей перед войсковой разведкой, всегда была и остается задача выявления новых средств вооруженной борьбы, приемов и способов ведения боевых действий. Эта задача является особо актуальной в настоящее время, когда сам характер общевойскового боя исключает шаблонность в его ведении, вызывает необходимость постоянного совершенствования способов боевого применения техники и вооружения.

Способ разведки - это прием (метод) действий сил и средств разведки в целях добывания разведывательных сведений. Основными способами войсковой разведки являются наблюдение, подслушивание, поиск, налет, засада, допрос пленных, перебежчиков, опрос местных жителей, разведка боем.

Наблюдение является основным способом разведки, организуется и ведется во всех видах боевой деятельности войск непрерывно, днем и ночью, во всякое время года и в любой обстановке. Наблюдение ведется лично командирами со всех командных, наблюдательных и командно-наблюдательных пунктов, а также наблюдательными постами и другими органами войсковой разведки.

Наблюдение за противником и местностью в ходе передвижения, доклад командиру о результатах наблюдения.

Каждый солдат обязан непрерывно вести наблюдение за полем боя, добывать важные сведения о характере действия противника и докладывать о результатах наблюдения своему командиру.

Наблюдатель обычно назначается из числа специально подготовленных солдат. Он должен уметь хорошо ориентироваться на местности днем и ночью, обладать хорошей выучкой в ведении разведки наблюдением, зрительной памятью, огромной выдержкой и терпением, быть выносливым, сообразительным, хладнокровным.

Наблюдатель обязан:

- уметь выбирать, оборудовать и маскировать место для наблюдения, ориентироваться на местности в любое врем года и суток;

- определять расстояние до целей (объектов), пользоваться приборами наблюдения и средствами связи;

- знать разведывательные признаки основных видов вооружения и боевой техники противника, анализировать сведения, вести записи в журнале наблюдения и четко докладывать о результатах наблюдения командиру (старшему наблюдательного поста).

Доклад наблюдателя должен быть конкретным, кратким и включать:

- ориентир или условное наименование местного предмета;

- положение цели относительно ориентира;

- характерные признаки цели.

При этом он сначала указывает положение цели вправо или влево от ориентира в тысячных, удаление цели дальше или ближе ориентира - в метрах.

Подслушивание применяется при непосредственном соприкосновении с противником, а также при действиях разведывательных подразделений в его тылу. Оно ведется в любое время суток, особенно ночью и в условиях ограниченной видимости. Разведка подслушиванием может вестись на слух или с применением технических средств. Подслушивание дополняет наблюдение и применяется в сочетании с ним.

Разведку подслушиванием ведут наблюдатели подразделений и наблюдательных постов, личный состав других разведывательных органов. Могут также создаваться и отдельно посты подслушивания в составе двух-трех человек, умеющих хорошо ориентироваться в условиях ограниченной видимости, обладающих отменным слухом и умеющих по звуковым демаскирующим признакам распознавать действия противника.

Поиск - это способ разведки, заключающийся в скрытном подходе группы (подразделения) к заранее намеченному и изученному объекту, внезапном нападении на него в целях захвата пленных, документов, образцов вооружения и снаряжения и быстром отходе в расположение своих войск.

Налет заключается во внезапном нападении на заранее выбранный (назначенный) объект противника в целях захвата пленных, документов, образцов вооружения и боевой техники, а также вывода из строя (уничтожения) средств ядерного нападения, пунктов управления, радио- и радиотехнических средств и других важных объектов. В отличие от поиска, который проводится по возможности бесшумно, в основе действий разведчиков при налете лежит умелое сочетание огня, внезапности и стремительного удара, заканчивающегося, как правило, короткой рукопашной схваткой. Чаще всего налет проводится действующими в тылу противника разведывательными органами. В ряде случаев он может проводиться в районе переднего края подразделением (группой) из состава разведывательных, мотострелковых, танковых, парашютно-десантных и десантно-штурмовых подразделений.

Засада как способ разведки заключается в заблаговременном и скрытном расположении подразделения (группы) на ожидаемых или вероятных путях движения противника для внезапного нападения на него в целях захвата пленных, документов, образцов вооружения, боевой техники и снаряжения. Засады устраиваются во всех видах боя, на любой местности, во всякое время года, суток и в различных метеорологических условиях, перед фронтом, на флангах противника и в его тылу. Этот способ широко применяется как подразделениями, ведущими разведку, так и выполняющими другие задачи.

Важные сведения можно получить при допросе пленных, перебежчиков, опросе местных жителей. Однако следует знать, что сведения, полученные этим способом, необходимо перепроверять и уточнять. Допрос пленных и перебежчиков, опрос местных жителей проводится кратко, как правило, в интересах выполнения поставленной задачи, причем таким образом, чтобы не раскрывать основную цель разведки. Пленные, захваченные при проведении поиска, засады и налета, доставляются в штаб части специально выделенными для этого органами и там допрашиваются. В батальоне (роте) допрос и опрос проводятся лишь в интересах получения тех сведений, которые необходимы подразделению для ведения боя. Полученные данные докладываются старшему командиру, а пленные, перебежчики направляются в штаб части, затем в штаб соединения или на сборный пункт военнопленных.

Разведка боем заключается во внезапной атаке заранее выделенного и подготовленного подразделения для овладения определенным объектом в расположении противника. Чаще всего она проводится в том случае, когда другие способы разведки не могут обеспечить командование необходимыми данными о противнике или когда нет возможности добыть их другими способами. Разведка боем может проводиться при подготовке наступления и в обороне.

Одним из важных факторов, способствующих эффективности ведения разведки, является организация и поддержание устойчивого управления силами и средствами разведки. Управление включает: поддержание надежной связи с разведывательными органами; своевременное получение данных о их положении; осуществление постоянного контроля за выполнением разведывательных задач; быстрое реагирование на изменение обстановки; своевременное уточнение задач.

Для управления силами и средствами разведки используются радио, проводные и подвижные средства связи: автомобили повышенной проходимости, бронетранспортеры, вертолеты, мотоциклы и другие средства.

В разведывательных органах войсковой разведки применяются также сигнальные средства связи — ракеты различного цвета, цветные дымы и огни, фонари, сигнальные спички, трассирующие пули и снаряды, флажки и указки.

На наблюдательных постах используются, как правило, проводные и подвижные средства связи.

При действиях отделения (экипажа БРМ-1к) в составе разведывательных органов в тылу противника управление внутри разведывательного органа организуется в основном сигналами, в некоторых случаях по радио, подвижными и другими средствами. Командир дозорного отделения связь внутри отделения организует радио и сигнальными средствами.

Дозорное отделение (танк) высылается от подразделений (органов), ведущих разведку, и подразделений, выполняющих боевые задачи в отрыве от своих главных сил, для своевременного обнаружения противника и разведки местности. Оно действует на удалении, обеспечивающем наблюдение за ним и поддержку огнем. Дозорное отделение выполняет свою задачу наблюдением, перемещаясь на штатной боевой машине, других транспортных средствах, а также в пешем порядке. Для непосредственного осмотра местности и отдельных местных предметов от дозорного отделения высылаются пешие дозорные.

Разведывательный дозор (РД) в составе до взвода высылается от разведывательного отряда. Он выполняет задачи наблюдением, подслушиванием и засадами. Для разведки противника и местности от РД высылаются дозорные отделения (танки) или пешие дозорные.

Заключительная часть:

Напоминаю тему и цели занятия, как они достигнуты. Отмечаю наиболее подготовленных обучаемых. Даю задание на самоподготовку по изучению главы 4 «Действие солдата в бою» Правила боевого применения Сухопутных войск ВС РК часть III.