ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №3»

Рассмотрено

на ШМО учителей начальных классов

руководитель ШМО

__________ Э.В.Хон

«___» _____ _20 г.

№ протокола_______

«Межпредметные связи уроков музыки, как один из факторов успешной адаптации

учащихся с ОВЗ в социум»

Подготовила и провела учитель музыки

высшей кв. категории

Моголясова Е.А.

Городской округ Прохладный

КБР

Удивителен путь, проделанный музыкой на протяжении тысячелетий. Эстетическое ощущение вообще своими корнями уходит в бездонную древность. Так, Ч. Дарвин признавался, размышляя о своей научной деятельности, что «утрата эстетических вкусов равносильна утрате счастья и, может быть, вредно отражается на умственных способностях, и ещё вероятнее – на нравственных качествах, так как ослабляет эмоциональную сторону нашей природы».

Музыкальное воспитание является одной из форм эстетического воспитания, цель которого – формирование в человеке способности воспринимать, ценить и создавать прекрасное. Умение видеть красоту окружающего мира, творить и жить по ее законам делает человека гармоничнее, совершеннее. Именно школа дает возможность приобщить к музыке всех детей, сделать музыкальное воспитание подлинно массовым.

У нормально развивающихся детей рано складывается своя «картина мира». При всём несовершенстве она имеет важное преимущество – целостность.

Детям с ограниченными возможностями здоровья очень трудно:

1) видеть с разных сторон один и тот же предмет;

2) осознавать разнообразие связей между объектами и явлениями;

3) воспринимать целостно учебный материал, а тем более целостную картину окружающего мира.

Одним из основных в содержании современного образования являются межпредметные связи.

Проблема межпредметных связей в современных педагогических исследованиях рассматривается как составная часть теории обучения в комплексном взаимодействии трех основных функций: образовательной, воспитательной и развивающей.

Интеграция – современный термин, имеющий определение как объединение, определение элементов или частей разных видов учебной деятельности в единое целое при условии их целевой и функциональной деятельности.

Ученые выделяют три этапа осуществления интеграции:

работа с образцами;

конструирование;

моделирование.

Известны следующие формы интеграции:

Существуют следующие направления интеграции:

интеграция внутри существующего предмета;

интеграция старых классических предметов;

рождение новых предметов;

интеграция разделов одного или нескольких предметов на основе их общих закономерностей.

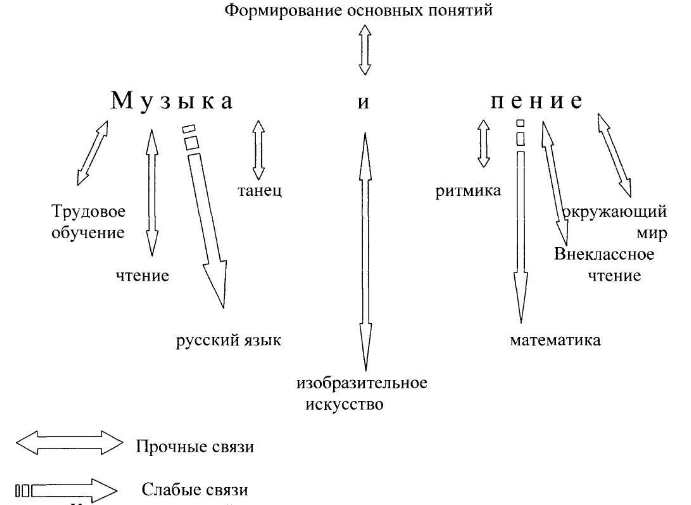

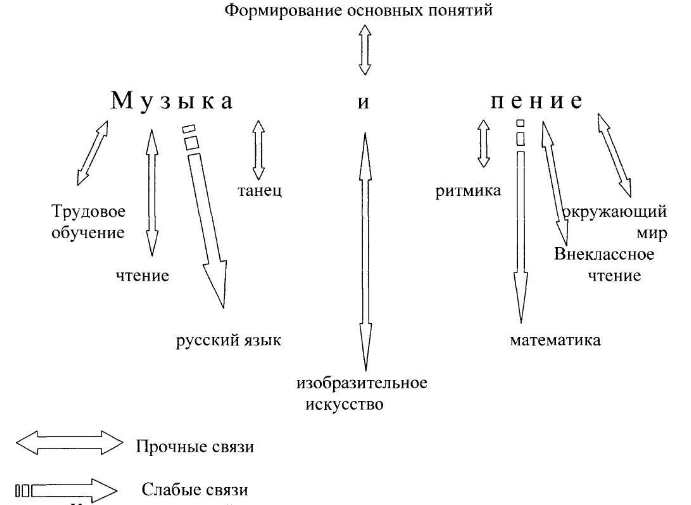

Интеграция не должна заменять обучение классическим учебным предметам, она должна лишь соединить получаемые знания в единую систему. Проводить интегрированные уроки каждый день не представляется возможным. На начальной стадии лучше интегрировать близкие по содержанию предметы, такие как чтение, письмо, изобразительное искусство (межпредметная интеграция). Затем круг предметов можно расширить – математика, природоведение, исторические рассказы (междисциплинарная интеграция). Таким образом, у учащихся, благодаря интеграции содержания учебного материала, будет происходить формирование основных понятий.

Как видно из данной схемы взаимодействие музыки с другими предметами не только возможно, но и может быть многофункциональным.

Возможные варианты:

декоративный (музыка как фон, создающий эмоционально-образный настрой на изучаемый материал основного предмета);

иллюстративный (музыкальное произведение иллюстрирует художественное полотно, стихотворение, литературный фрагмент; либо произведение изобразительного искусства или литературы поясняет содержание звучащей музыки);

сравнительно – видовой (сюжетно – тематическая или структурно – композиционная близость произведений музыки, изобразительного искусства, литературы, скульптуры).

Музыкальный образ можно переинтонировать с языка музыки на язык других искусств, найти его вербальный, визуальный, пластический эквивалент. Это будет способствовать мобилизации, активизации творческого потенциала личности школьника.

Вербализация – словесное определение эмоционального содержания, настроения, характера произведения.

Визуализация музыкального образа осуществляется через постижение его эмоционально-чувственной стороны и нахождение соответствующего изобразительного эквивалента.

Пластические варианты «перевод» музыки в невербальные жестомимические формы.

Такие задания очень нравятся как младшим, так и старшим школьникам.

О взаимосвязи музыки с предметами естественных, гуманитарных и эстетических циклов знаменитый физик А. Энштейн говорил: «Настоящая наука и настоящая музыка требуют однородного мыслительного процесса».

«Из всех искусств - учитель Музыка. Она воспринимается сердцами все века». Пифагор.

Пифагорейское исследование музыки имело широкое основание, раскрывающее многосторонний потенциал музыкального искусства, включающий в себя математическую трактовку музыки. Ведь «именно в музыке Пифагор нашёл прямое доказательство своему

знаменитому тезису: «Всё есть число».

Более того, Пифагор, используя арифметические соотношения в пределах первых девяти чисел, разработал гармонические интервалы, созвучия, такие, как октава, кварта и квинта, что послужило основой разработки музыкальной теории.

Анализ психолого – педагогических исследований показал, что музыкальный образ труден для восприятия, т.к. лишен непосредственной живописи и конкретного слова. Он не передает точных понятий, не создает зрительно ощутимых картин, не пересказывает событий. Музыка не столько изображение предметного мира, сколько отображение человеческих чувств и мыслей.

У детей с ограниченными возможностями здоровья возникают сложности в понимании содержания музыкального произведения. В связи с этим слушатель часто нуждается в дополнительных «опорах», в роли которых могут выступать другие более доступные виды искусства, т.к. они являются подражательными, а значит, связаны между собой. Это будет способствовать целостному восприятию художественного образа.

Поэтому вопрос о том, как помочь детям с ОВЗ увидеть и понять окружающий мир во всём его многообразии связей и отношений у меня, как у учителя музыки возник давно. Для начала я ознакомилась с опытом других педагогов – Е.Н.Потаповой, Е.Ю.Сухаревской, В.И.Юдиной, И.В.Кошкиной.

На уроках, на разных примерах я показываю детям, что музыка не абстрагируется от жизни, а является составной и необходимой её частью. Музыка многое даёт для жизни человека: облегчает состояние, улучшает здоровье (самочувствие), делает жизнь содержательной и интересной, наполняет её глубоким смыслом, а самое главное показывает окружающий мир во всём его многообразии связей и отношений. Таким образом, стараюсь добиваться главной цели междисциплинарной интеграции – развития у ребёнка целостного широкого восприятия мира, ощущения ребёнком себя в этом мире.

В начальных классах слушание музыкальных произведений с их последующим разбором предполагает использование знаний и умений учащихся, приобретаемых на уроках русского языка, чтения и развития речи. Так при работе над текстами требуются умения отвечать на вопросы о своих наблюдениях, уметь разделить текст на части, выделять основное в содержании части и произведения в целом.

Изучение учебных тем «О чем говорит музыка?», «Изобразительность в музыке» предполагает использование знаний и умений в области эстетического восприятия действительности и восприятия произведений искусства, получаемых детьми на уроках изобразительного искусства и ручного труда:

умение видеть и различать особенности состояния природы в разные времена года, чувствовать настроение в природе;

отзываться на прекрасное в окружающей действительности (животные, птицы, растения и т.п.);

знать особенности сказочного изображения, его отличия от реалистического изображения в жизни.

Ребёнок с ограниченными возможностями здоровья будет реагировать на звучащую музыку более эмоционально, если сможет не только слышать, но и видеть схожий по образу сюжет на картине, услышит описание подобного образа в литературе. Поэтому на уроках использую большое количество иллюстраций, репродукций картин, расширяю межпредметные и междисциплинарные связи. Рассматривая связь музыкальных дисциплин с изобразительным искусством, можно выявить две точки зрения:

Так, на уроках изобразительного искусства дети приобретают опыт эстетического восприятия произведений живописи; у них развивается способность отзываться на прекрасное в окружающем мире, замечать особенности природы в разные времена года; испытывать наслаждение от созерцания пейзажа. Учащиеся знакомятся с особенностями изображения сказочно-фантастического сюжета, получают представление о народно-художественном творчестве – всё это способствует и более полному восприятию музыки.

На уроках сопоставляются богатырские образы Мусоргского и Васнецова (музыкальное произведение «Богатырские ворота» и картина «3 богатыря»), картины русской природы в творчестве Левитана и музыке П.Чайковского.

Провожу работу на уроках с образов понятных и доступных детям, т.е. с того, что они могут видеть в окружающем мире. «Карнавал животных» К.Сен-Санса, опера «Сказка о царе Салтане» Н.А.Римского-Корсакова, времена года Чайковского, Вивальди, время суток - «Утро» Э.Грига из сюиты «Пер Гюнт», «Зимнее утро» П.Чайковского из «Детского альбома», «Рассвет на Москве-реке» М.Мусоргского из оперы «Хованщина».

Рассматривая один и тот же образ с позиций разных искусств, он (образ) становится понятным и доступным. Ученики начинают проявлять интерес к произведениям искусства, понимать, что все, что изображают художники, композиторы, писатели, поэты в своих произведениях, является отражением жизни.

Дети получают новые и закрепляют уже полученные знания по таким предметам, как чтение, математика; развивают речь, рассказывая о характере и содержании прослушанной музыки.

При разборе структуры музыкальных произведений учащимся могут помочь формируемые у них на уроках математики представления о возможности использования букв как символов. Например, мы собираем из геометрических фигур состав песни; по началу куплета ученики называют номер куплета. Связь музыки и математики прослеживается в игровых приемах, которые я использую на своих уроках. Изучению нотной грамоты помогают навыки счёта, приобретённые на уроках математики, а также полученные на уроках изобразительного искусства элементарные пространственные представления.

Невозможно также представить себе процесс пения только как процесс обучения овладением вокально-хоровыми знаниями, умениями и навыками. Он связан с миром эмоций, чувств, который не получает развитие в отрыве от других видов искусства: литературы, живописи, поэзии.

При разучивании песен я использую знания и умения, формируемые у учащихся на уроках русского языка (умении правильно произносить слова, выразительно читать текст, определять в словосочетаниях главное и зависимое слово; умение соблюдать верную интонацию при их произношении).

Особенно остро выделяется связь уроков музыки с физической культурой. Она существует через вокально-хоровые упражнения, используемые как в целях совершенствования голоса, так и с задачами многих важных хоровых навыков и умений, а также через отдельную работу над основой вокальной техники – певческим дыханием.

Именно дыхательные упражнения способствуют развитию кровеносной и дыхательной систем. Введение в урок движений под музыку также предполагает использование умений и навыков, получаемых на уроках физкультуры.

Уместно вспомнить высказывание венгерского педагога Тибора Шаран, что «…слушание и исполнение музыки способствует усвоению познавательного материала других предметов, уменьшает чувство перегруженности. Музыкальный урок со своими игровыми элементами, художественными переживаниями, являющимися некоторым противовесом изучению научных дисциплин, выполняет в расписании функции разрядки, способствуя тем самым освоению познавательного материала других предметов и обостренному восприятию других искусств».

Психолого-дидактические исследования позволяют сделать выводы о значении межпредметных связей как фактора формирования целостных систем знаний, умственного развития, достижения единства мировоззрения и поведения личности, к более углубленному изучению дисциплин и полному раскрытию творческих способностей учащихся.

Музыкальное развитие особенно положительно влияет на общее развитие детей. На уроках музыки активизируется познавательная и умственная деятельность. Ведь музыкальная деятельность предполагает умственные операции: сравнение, анализ, сопоставление, запоминание, и таким образом способствует не только музыкальному, но и общему развитию ребенка.

Музыка как средство умственного воспитания воздействует на ход образовательного процесса в различных аспектах. Она делает любое занятие необычным и более интересным. Как образец художественного творчества музыка насыщенна образами, являющимися основой наглядно-образного мышления.

А развитие и коррекция сфер личности ребёнка, накопленный опыт общения, как в коллективе, так и вне его помогает ребёнку стать увереннее, добрее, общительнее, это важно для его жизненного самоопределения. Получая положительные эмоции, дети пробуют самореализовываться и в других видах деятельности, преследовать свои жизненные цели, находить своё место в системе общечеловеческих связей и взаимоотношений, что помогает адаптации такого ребёнка в современном обществе.

Список литературы:

Кулагин П. Г. Межпредметные связи в обучении. – М.: Просвещение, 1983

Сноу Ч. П. Эйнштейн. — В книге: Портреты и размышления. — М.: Прогресс, 1985

Федорова В. Н., Кирюшкин Д. М. Межпредметные связи – М., Педагогика, 1989

Федорец Г. Ф. Межпредметные связи в процессе обучения. – Нар. образование, 1985

Фролов И.Т.,«Введение в философию» Ч-2, М.:Политиздат, 1989

https://videouroki.net/razrabotki/vystuplenie-mezhpredmetnye-svyazi-na-urokakh-muzyki.html

https://infourok.ru/mezhpredmetnie-svyazi-na-urokah-muziki-673527.html

https://infourok.ru/mezhpredmetnie-svyazi-na-urokah-muziki-673527.html