Управление образования

администрации муниципального образования -

Шиловский муниципальный район Рязанской области

МУНИЦИПАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ «ОТКРЫТИЕ»

Естественно-научная секция: география

ВЕЧНАЯ МЕРЗЛОТА

Работу выполнил: Костаринов Дмитрий Сергеевич,

ученик 11 класса

МБОУ «Лесновская СОШ»

Руководитель: Агафонова Ольга Семёновна,

учитель географии.

р.п . Лесной

2019

Оглавление

Введение ……………………………………………………………………….…2

1.Основная часть «Вечная мерзлота»…………………………………….……..3

1.1. Общие сведения о Вечной мерзлоте……………………………….……….3

1.2. История изучения многолетней мерзлоты…………………………………3

1.3. Как образуется вечная мерзлота…………………………………………….5

1.4. Где встречается в мире……………………………………………………….5

1.5. Где встречается в России…………………………………………………….7

1.6. Почвы вечной мерзлоты…………………………………..…………………8

1.7. Почему происходит таяние вечной мерзлоты………………...……………9

1.8. Как быстро тает мерзлота………………………………………..…………11

1.9. Последствия……………………………………………………………...…12

Заключение………………………………………………………….……………17

Библиографический список…………….……………………………………….19

Приложение………………………………………………………………………20

Введение

Тема работы является актуальной, так как вечная мерзлота присутствует в нашем мире. На мой взгляд, очень многим будет интересно узнать, откуда она берется, какие факторы способствуют ее образованию, в каких регионах она есть в данное время и как она влияет на жизнедеятельность человека.

Целью работы является исследование понятия вечной мерзлоты, как природного явления и влияния на нее климатических изменений.

Были поставлены следующие задачи:

- рассмотреть понятие вечной мерзлоты;

- изучить зоны ее распространения;

- изучить влияние вечной мерзлоты на хозяйственную деятельность человека;

- изучить влияние изменения климата на вечную мерзлоту;

- рассмотреть последствия этих изменений;

- узнать есть ли способы по предотвращению оттаивания вечной мерзлоты.

1.1Общие сведения о Вечной мерзлоте

Вечная мерзлота — явление глобального масштаба, она занимает не менее 25 % площади всей суши земного шара. Она возникла в ледниковый, или четвертичный период развития Земли. В районах с морозным и сухим климатом была незначительна толщина ледникового наземного покрова, а порой он не образовывался совсем. В этих местах произошло промерзание грунтов. Таким образом, возникли районы многолетней мерзлоты. Единственный материк, где вечная мерзлота отсутствует, — это Австралия. Значительная часть вечной мерзлоты сейчас тает.

Районы вечной мерзлоты — верхняя часть земной коры, температура которой долгое время (от 2—3 лет до тысячелетий) не поднимается выше 0 °C. В зоне вечной мерзлоты грунтовые воды находятся в виде льда, её глубина иногда превышает 1000 метров.

Россия по праву считается страной с самым суровым климатом. За исключением южных регионов, зима длится здесь до 5 месяцев в году. Кроме того, географическое положение России поспособствовало тому, что большая часть ее территорий оказалась малопригодной для проживания. Речь о так называемой зоне вечной (многолетней) мерзлоты, которая покрывает около 11 млн км2, или 65% площади нашей страны. Наиболее широко она распространена в Восточной Сибири и Забайкалье.

1.2. История изучения многолетней мерзлоты

История изучения вечной мерзлоты насчитывает около 350 лет и содержит немало волнующих, драматических страниц. Установлено, что первые научные факты, свидетельствующие о реальности вечной мерзлоты, относятся ко второй половине XVII в. Русским ученым принадлежит приоритет в научном истолковании явления глубокого промерзания земной коры. Еще в XVIII в. они опубликовали данные, свидетельствующие о широком распространении вечной мерзлоты в Сибири и о находках в ее толще неразложившихся трупов мамонтов. Ленские воеводы П. Головин и М. Глебов сообщали в 1640 — 1643 гг. царю в Москву: «А в Якутском-де, государь, по сказкам торговых и промышленных служилых людей, хлебной пашни не чаять; земля-де, государь, и середине лета вся не растаивает». Это было одно из первых достоверных сведений о наличии не тающей в течение лета мерзлой подпочве, или вечной мерзлоте. Про нее знали, конечно, казаки и землепроходцы — первые исследователи Сибири. А коренные жители этих мест знали о вечной мерзлоте всегда. Для них она была реальностью и служила естественным холодильником: в летнее время они закапывали мясо и рыбу в глубокие ямы на хранение. Просвещенные люди России верили донесениям казаков-землепроходцев и ленских воевод и накапливали сведения о вечной мерзлоте. Через столетие этими сообщениями воспользовался М. В. Ломоносов и дал научное объяснение происхождения этого явления природы. Однако не все ученые считали сведения о вечномерзлой подпочве достоверными. Особенно много скептиков поставляла Западная Европа. Они никак не могли себе представить, что при существовании на сравнительно небольшой глубине вечной мерзлоты, т. е. при постоянных отрицательных температурах, здесь могут произрастать высокоствольные леса, которые в Сибири простираются до весьма высоких широт. Известный естествоиспытатель Леопольд фон Бух даже впервой половине XIX в. писал: «Я вполне убежден, что должно считать совершенно ненадежными все известия, в которых утверждается, будто на глубине нескольких футов земля даже и летом была находима замерзшею в странах, где произрастают кустарниковые растения. Показания казаков не должно было бы употреблять для подкрепления столь странного и невероятного факта». Окончательный удар по сомневающимся и противникам реальности существования вечной мерзлоты нанесло сооружение шахты в Якутске купцом Федором Шергиным. Шахта-колодец сечением 2,13×2.13 м была вырыта, чтобы найти грунтовую воду для питья, как это обычно делается и в наши дни вне зоны вечной мерзлоты. Работа длилась почти 10 лет — с 1827 по 1836 г. В результате была достигнута глубина 116,4 м, но пробить вечную мерзлоту и найти воду так и не удалось. Вряд ли современный человек может представить, какие колоссальные усилия потребовались для создания Шергинской шахты в те годы. Работать можно было только зимой, когда плотность воздуха на поверхности больше, чем у забоя шахты. Это обеспечивало естественную вентиляцию шахты. Летом нормальный воздухообмен невозможен, поскольку тяжелый холодный воздух в шахте остается неподвижным и не вытесняется воздухом с поверхности. Летняя жара в Якутске нередко достигает 30°С и более. Свечи у забоя гасли, рабочие задыхались, а об искусственной вентиляции в те далекие годы и речи быть не могло. Представившейся возможностью исследования вечной мерзлоты в шахте Шергина воспользовались ученые. Российская академия наук дала адъюнкту А. Ф. Миддендорфу (1815-1894), в будущем академику, специальное поручение измерить температуры грунта в шахте. В 1844 — 1846 гг. был проведен замер температур вечномерзлого грунта по всему разрезу шахты. На глубине 116 м температура оказалась равной — 3°С. А. Ф. Миддендорф впервые вычислил значения температурного градиента и определил мощность вечной мерзлоты: она оказалась равной 187 или 204 м при значении геотермического градиента соответственно 2,8° и 3,3° на 100 м. Эти данные были очень близки к реальным, полученным уже в наши дни по результатам бурения (210 — 214 м). Первую в истории науки специальную экспедицию по изучению вечной мерзлоты провел А. Ф. Миддендорф. Его исследования произвели сенсацию в кругах ученых и просвещенных людей того времени. Впоследствии шахта Шергина неоднократно использовалась для наблюдений за температурой вечной мерзлоты. Сейчас шахта объявлена историческим памятником и охраняется государством. Тот, кто смог увидеть шахту Шергина, освещенную мощными прожекторами, висящими на тросе по всему разрезу шахты, и заглянуть вглубь вечной мерзлоты, не останется равнодушным. Зрелище поражает даже в наши дни. В то время, когда некоторые ученые сомневались в реальности существования вечной мерзлоты, участники гидрографической экспедиции (1820 — 1823) на побережье моря Лаптевых и на Новосибирских островах обнаружили огромные залежи подземных льдов в многочисленных береговых островах. Многометровые ледяные жилы, по мнению участника экспедиции А. Е. Фигурина, образовались в результате замерзания воды, проникавшей в трещины, которые возникали в почве в результате ее неравномерного охлаждения.

1.3. Как образуется вечная мерзлота

При довольно небольшой мощности покрова снега в условиях холодной , длительной зимы горные породы теряют значительное количество тепла. Они промерзают на довольно большую глубину, превращаясь в мерзлую твердую массу. Они не успевают летом оттаять полностью. В течение сотен, а порой и тысяч лет могут сохраняться даже на небольшой глубине отрицательные температуры грунта. Способствуют этому большие запасы холода, накапливающиеся в зимний период в местах, среднегодовая температура которых является отрицательной. Например, в Северо-Восточной и Средней Сибири сумма всех отрицательных температур, наблюдающихся во время залегания снежного покрова, - от -3000 до -6000°С. А сумма активных температур летом составляет лишь +300 - +2000°С.

1.4. Где встречается в мире.

Ареал вечной мерзлоты разделяется на три зоны: сплошного, прерывистого и островного ее распространения. Зона сплошного распространения вечной мерзлоты расположена в северной части азиатского и североамериканского ареалов. Мерзлые толщи здесь встречаются повсеместно. Однако в некоторых местах вечная мерзлота отсутствует. Это так называемые талики. Они располагаются под крупными озерами, реками, вдоль тектонических разломов земной коры, на склонах южной экспозиции, в местах повышенного накопления снега, т. е. там, где верхние горизонты литосферы либо предохраняются от интенсивного выхолаживания, либо получают тепло дополнительно. В итоге даже в самых суровых климатических условиях талики не подвергаются многолетнему промерзанию. Если вечная мерзлота занимает не менее 90% территории, а остальная площадь приходится на талики, то эту территорию относят к зоне сплошного развития мерзлых толщ. Как видим, термин «сплошная мерзлота» достаточно условен; даже в самых суровых климатических условиях массивы вечной мерзлоты расчленяются таликами. Южнее располагается зона прерывистого массивно-островного распространения вечной мерзлоты, где она занимает от 40 до 70% территории. Здесь особенно много таликов. Помимо отмеченных выше участков они занимают места с преобладанием грубообломочных и песчаных отложений, хорошо фильтрующих поверхностные воды, которые препятствуют глубокому промерзанию литосферы. Южная часть области вечной мерзлоты занята зоной островного развития мерзлых толщ. В сравнении с зоной сплошного развития вечной мерзлоты здесь талики и участки вечной мерзлоты как бы меняются местами. На общем фоне талых фунтов в местах, где имеется дефицит тепла (склоны северной экспозиции, заболоченные участки с торфяно-моховым покровом и т. д.), присутствуют мерзлые толщи, общая площадь которых не более 10%, а чаще — намного меньше. Южная граница общего ареала вечной мерзлоты обычно включает все острова мерзлых толщ. В Евразии вечная мерзлота занимает около 13 млн. км2 и простирается от приполярных широт до 44° северной широты, а в Тибетско-Гималайской высокогорной области доходит до 28-й параллели. В Северной Америке площадь вечной мерзлоты меньше — 7,2 млн. км2, ее южные пределы располагаются на широтах 52 — 56°, т. е. значительно севернее, чем в Азии. Причина этого различия заключается в том, что в холодных высокогорьях Азии граница вечной мерзлоты находится южнее. Благодаря горному рельефу острова вечной мерзлоты проникают далеко на юг. В Европе массивы вечной мерзлоты находятся в горах Скандинавии и Исландии, в Альпах, Пиренеях, Карпатах и на Кавказе. Естественно, что в горах вечная мерзлота начинается с определенной высоты, где среднегодовые температуры грунта не выше 0°С. В Северной Америке вечная мерзлота равнин сливается на западе с мерзлотой Скалистых гор Канады. Но острова вечной мерзлоты в горах распространяются значительно южнее границ общего ее ареала на континенте. На территории США вечномерзлые толщи встречаются в Скалистых горах выше 2200 — 3500 м. Отдельные массивы вечной мерзлоты характерны для вершин высочайших потухших вулканов Мексики (выше 4600 м). В Южном полушарии, за исключением Антарктиды, вечная мерзлота — это элемент высокогорий. Наибольшая площадь (200 тыс. км2) — в Южной Америке, в Андах. На севере вечная мерзлота распространена выше отметок 5000 — 5300 м, на юге — 1500 — 2000 м. Имеется небольшой массив (11 тыс. км2) вечной мерзлоты в Альпах южного острова Новой Зеландии. Здесь на широте 43° южной широты высотная граница вечной мерзлоты совпадает с высотой 1600 м. Острова вечной мерзлоты встречаются даже на Новой Гвинее на высоте 4500 м над уровнем моря. Единственный материк, где вечная мерзлота отсутствует, — это Австралия. Даже в Африке предполагается наличие вечной мерзлоты на трех самых высоких горных массивах (выше 5800 м). Сейчас известно, что некоторые ледники Антарктиды, Гренландии и других ледниковых районов движутся по мерзлому основанию. Следовательно, под ледниками — вечная мерзлота. Есть еще очень много неясного в том, как распространяются мерзлые толщи под ледниками. Под гигантскими ледниковыми покровами Антарктиды и Гренландии возможно в ряде мест донное таяние и отсутствие мерзлого основания. И все же значительные территории Антарктиды и Гренландии заняты вечной мерзлотой, которую называют подледниковой, или субгляциальной. Вечномерзлые толщи распространены не только на суше. Они были обнаружены в морях Восточно-Сибирском и Лаптевых. Эти острова являются остатками огромной древней равнины, соединявшей Азию и Северную Америку и разрушенной наступающим морем в последние 10 тыс. лет. На мелководьях шельфов морей Бофорта, Лаптевых, Восточно-Сибирского, Карского вечная мерзлота залегает на разной глубине и простирается от берега на многие десятки и сотни километров. Мощность шельфовой мерзлоты достигает нескольких сотен метров. Шельфовая мерзлота получила название субаквальной. На континентах вечная мерзлота охватывает самые разнообразные типы рельефа — от низменностей и равнин до высокогорий. Она распространена в различных климатических поясах и ландшафтных зонах — от арктических пустынь и тундр до степей и полупустынь. Главные планетарные закономерности в распространении вечной мерзлоты объясняются совместным проявлением широтной географической зональности и высотной поясности. Некоторые исследователи, стремясь подчеркнуть влияние этих двух глобальных факторов на распространение вечной мерзлоты, разделяют вечномерзлые толщи континентов на мерзлоту приполярную и альпийскую, или горную. Приполярная вечная мерзлота развита на низменностях, равнинах, плато, плоскогорьях, горах. Альпийская вечная мерзлота — это часть горного ландшафта, ее возникновение обусловлено исключительно высотным фактором.

1.5. Где встречается в России

В России общая площадь мерзлых пород составляет около 11 млн. кв. км. Таким образом, многолетняя мерзлота распространена почти на 2/3 территории страны. Мерзлые грунты обнаружены даже под водой, на шельфах морей Северного Ледовитого океана. В целом распространение многолетней мерзлоты соответствует районам резкоконтинентального климата с холодными и малоснежными зимами. Вместе с тем, принято считать, что резкоконтинентальный климат лишь способствует сохранению мерзлоты, образовавшейся во время четвертичных оледенений. Меньшее распространение мерзлоты в западной части страны объясняется наличием покровного ледника, который препятствовал глубокому промерзанию почвогрунтов. В разных частях страны мощность многолетнемерзлых грунтов различная: она колеблется от нескольких десятков метров до километра. На глубоких слоях мерзлых грунтов практически не сказываются сезонные колебания температуры. На огромных просторах российского Севера и Сибири в глубине залегает единый замороженный монолит. Однако состояние мерзлых грунтов не постоянно. В настоящее время можно утверждать, что холод постепенно отступает из недр планеты. Существует несколько зон распространения многолетней мерзлоты.

Зона сплошного распространения многолетней мерзлоты:

В данной зоне находятся северо-восточная часть Западно-Сибирской равнины, большая часть Среднесибирского плоскогорья и Северо-Восток Сибири. В условиях многолетней мерзлоты образуются своеобразные мерзлотные, или криогенные (созданные льдом) формы микрорельефа. При сильных морозах грунт с поверхности растрескивается и в морозобойные трещины проникает вода. Замерзая, она расширяет эти трещины и образуются своеобразные решетчатые полигоны. Иногда, образующаяся на некоторой глубине линза льда, приподнимает находящиеся выше грунты, и возникает бугор вспучивания называемый гидролакколитом. В Центральной Якутии подобные бугры достигают 40-метровой высоты. Когда давление льда и заключенной в нем воды прорывает грунт, вода вырывается на поверхность, образуя грунтовую наледь. На склонах гор Бырранга и плато Путорана распространены каменные осыпи. Кроме того, под влиянием попеременного промерзания и оттаивания горных пород на склонах, они начинают стекать вниз. Процесс течения почвогрунтов называется солифлюкцией (от латинских слов «почва» и «истечение»). Зона прерывистого распространения многолетней мерзлоты. К югу от зоны сплошного распространения многолетней мерзлоты расположена зона ее прерывистого распространения. То есть среди мерзлых грунтов встречаются непромерзшие участки. Наиболее характерной формой рельефа в данной зоне являются термокарстовые котловины или аласы. Они образуются в местах проседания грунта, возникшего из-за таяния мерзлоты. Нередко подобные котловины заняты озерами. Интересно, что подобные озера недолговечны. Вода из них по трещинам в ледниковых жилах может стекать в русло соседней реки, а на месте озера образуется заболоченная низина.

Зона островного распространения многолетней мерзлоты:

Эта зона охватывает Прибайкалье и юг Забайкалья. Здесь распространены те же формы микрорельефа, что и в предыдущей зоне, но встречаются они значительно реже, и приурочены к «островам» многолетней мерзлоты.

1.6 . Почвы вечной мерзлоты

В почвах, расположенных в зоне длительной сезонной или постоянной мерзлоты, протекает комплекс своеобразных процессов, связанных с влиянием низких температур. Над мёрзлым слоем, который является водоупором, вследствие коагуляции органических веществ может происходить накопление гумуса, так называемая надмерзлотная регенерация гумуса, надмерзлотное оглеение даже при небольшом годовом количестве осадков. Образование слоев льда (шлиров) в почве приводит к разрыву капилляров, вследствие чего прекращается подтягивание влаги из надмерзлотных горизонтов к корнеобитаемому слою. Наличием мёрзлого слоя вызван целый ряд механических изменений в почвенном профиле, таких, как криотурбация — перемешивание почвенной массы под влиянием разницы температур, солифлюкция — сползание насыщенной водой почвенной массы со склонов по мёрзлому слою. Эти явления особенно широко распространены в тундровой зоне. С криогенными деформациями связывают характерный для тундр бугристо-западинный рельеф (чередование бугров пучения и термокарстовых западин), а также образование пятнистых тундр.

Под действием мороза происходит криогенное оструктуривание почвы. Отрицательные температуры способствуют переходу продуктов почвообразования в более конденсированные формы, и это резко замедляет их подвижность. Мерзлотной коагуляцией коллоидов обусловлено ожелезнение таёжных почв. С влиянием криогенных явлений некоторые исследователи связывают обогащение кремнекислотой средней части профиля подзолистых почв, рассматривая белесую присыпку как результат мерзлотной дифференциации плазмы и скелета почвы.

Вечная мерзлота лишала поселенцев возможности выращивать в естественных условиях полезные культуры. Существуют, правда, всяческие ухищрения — например, использование речного ила, которым покрывают мерзлый грунт. Однако это очень трудоемкий процесс, а наградой за проделанную работу станут лишь мелкие и невкусные овощи вроде моркови или картофеля. Промерзший грунт — серьезное препятствие для возведения на нем инфраструктуры, хотя в некоторых случаях люди используют его преимущества. Так, в шахтах, расположенных в зонах вечной мерзлоты, своды тоннелей поддерживаются не деревянными или металлическими перекрытиями, а мерзлым грунтом. Отработанные шахты успешно используются в качестве складов-холодильников благодаря сохранению в них постоянно низкой температуры. Из-за своей крепости мерзлый грунт кажется прочным основанием для любой постройки, однако не следует забывать, что от 10 до 90% его состава — это лед. Как только часть верхнего слоя промерзшей земли начнет подтаивать, грунт становится рыхлым и подвижным, а покоящиеся на нем сооружения перекашиваются и трескаются. Опасно возведение домов и на подтаявшем грунте. В случае замерзания объем грунта под фундаментом дома увеличится на 10—12%, что приведет к разрушению бетонных конструкций. Для предотвращения деформации зданий в условиях мерзлотных почв их ставят на сваи, а между грунтом и основанием дома оставляют пространство, для того чтобы изменение структуры почвы не повлияло на постройку. Еще одна опасность мерзлых грунтов — их неспособность впитывать воду. Летом во время проливных дождей вода начинает накапливаться в верхних слоях почвы, и как только критический объем будет преодолен, она с разрушительной силой вырвется наружу. Если зона прорыва окажется под жилой постройкой, то серьезных последствий не избежать.

1.7. Почему происходит таяние вечной мерзлоты

Главной темой в научном мире, связанной с вечной мерзлотой, является ее оттаивание. Дело в том, что в мерзлоте хранится огромное количество углерода (в основном, в виде парниковых газов — метана и углекислого газа), попадание которого в атмосферу может значительно — вероятнее всего, катастрофически — изменить экологию планеты.

По данным руководителя Северо-Восточной научной станции РАН Сергея Зимова, запасы углерода в мерзлоте оцениваются в 1,67 триллиона тонн, что в 8,3 раза превышает уровень содержания углерода в атмосфере (200 миллиардов тонн) и в 208 раз больше ежегодных выбросов углерода промышленностью (8 миллиардов тонн). В Красноярском научном центре РАН добавляют, что углерод в виде органических веществ в почве Арктики составляет около половины всех его запасов в почве планеты.

Состояние вечной мерзлоты ученые изучают в рамках Международной программы мониторинга CALM, в которой участвуют несколько десятков стран, в том числе Россия. Методика заключается в измерении толщины сезонно-талого слоя (т.е. слоя почвы или горных пород, протаивающего в теплый период года). В России соответствующие замеры проводятся с 2004 года в 49 местах, говорится в докладе Росгидромета за 2018 год.

Согласно наблюдениям, на всей территории России растут минимальные за год температуры почвы, больше всего — в азиатской части, в арктической зоне и в Забайкалье. Рост находится в диапазоне 0,4-0,8 °C за 10 лет.

Потепление почвы связано с потеплением наружного воздуха. Глава Росгидромета Максим Яковенко заявлял, что потепление воздуха по итогам 2017 года наиболее заметно было в арктической (наиболее холодной) зоне. Арктика в связи с этим постепенно движется от постоянного к сезонному обледенению — со скоростью 13,3% за 10 лет, считает директор Главной геофизической обсерватории Владимир Катцов. Ранее высказывались сомнения в том, что температура вечной мерзлоты непременно повышается вслед за увеличением температуры воздуха. «Нельзя прогнозировать [температуру мерзлоты], основываясь на уравнении теплопроводности. В реальности, в природе — значительно более сложная картина. Обязательно возникают процессы, противодействующие общему глобальному потеплению воздуха. Например, в некоторых местах быстрее нарастает торфяная подстилка, другие процессы происходят, и в результате температура мерзлоты не повышается, а понижается. Нельзя сказать, что сейчас идет тотальное повышение по всей площади», — говорил один из ученых в 2012 году, ссылаясь на данные, полученные за предшествующие 15-20 лет.

Однако, согласно наблюдениям в рамках программы CALM, практически на всех измерительных площадках России зафиксирован рост толщины талого слоя, и только в четырех случаях он незначительно сократился.

Как объяснили в Красноярском научном центре РАН, при таянии мерзлоты в почву начинает поступать кислород, меняется влажность, и начинают гнить органические вещества, что увеличивает объемы выбросов углекислого газа.

С потеплением и увеличением доступа кислорода в нижние слои мерзлотных почв происходит переход «от накопления органического углерода… к традиционной цепочке последовательных микробных преобразований органического вещества и интенсивного выделения углекислоты в атмосферу», приводит ТАСС слова старшего научного сотрудника Института леса Красноярского научного центра РАН Ольги Шибистовой.

1.8. Как быстро тает мерзлота

Американское космическое агентство НАСА на основе наблюдений за вечной мерзлотой создало компьютерную климатическую модель, согласно которой мерзлота на севере Сибири и на Аляске практически полностью растает к 2300 году, что приведет к выбросу огромного количества парниковых газов, пишут РИА Новости.

Однако результаты последних исследований указывают на то, что отсчет, судя по всему, идет не на столетия, а на десятилетия, т.к. наблюдается неожиданно быстрый рост темпов таяния. Причем частично последствия протаивания мерзлоты ощущаются уже сейчас.

В частности, Сергей Зимов с научной станции РАН сообщил, что в 2018 году в районе ПГТ Черский на крайнем северо-востоке Якутии — одном из самых холодных мест на Земле — впервые за всю историю наблюдений в местах, где тысячелетиями царила мерзлота, его команда обнаружила талую жижу и грязь, пишет журнал National Geographic. Схожие наблюдения были отмечены в Канаде и США (на Аляске).

В 2019 году исследователи сообщили в журнале «Нэйча» (Nature) о схожих наблюдениях, когда вместо потери нескольких сантиметров мерзлоты в год несколько метров почвы дестабилизировались в течение нескольких дней.

Таяние мерзлоты и сопутствующий этому процессу выброс парниковых газов может катастрофически повлиять на климат, и глобальное потепление станет невозможно остановить, поскольку выбросы углекислого газа и метана приводят к повышению температуры воздуха, которое, в свою очередь, еще сильнее растапливает вечную мерзлоту и приводит к дополнительным выбросам парниковых газов, считают учение.

По этому поводу также ранее высказывались сомнения. В частности, кандидат геолого-минералогических наук Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН Елизавета Ривкина утверждала, что, по ее оценке, даже при практически полном оттаивании мерзлоты содержание метана в атмосфере заметно не изменится.

Однако, по наблюдениям Национального управления океанических и атмосферных исследований США, концентрация метана в воздухе в арктической зоне выросла только за последние три десятилетия примерно на 10%, хотя пока таяние мерзлоты не достигло пика, и до ее полного исчезновения еще есть время.

1.9. Последствия

Таяние многолетней мерзлоты в России грозит разрушением объектов инфраструктуры и выбросами парниковых газов в атмосферу. Об этом «РИА Новости» рассказал ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин.

По его словам, к 2100 году ледники и снежные покровы могут оттаять на 3–4 м, при этом в зоне криосферы (вечной мерзлоты) находится более половины территории страны.

Екайкин уточнил, что в регионах с вечной мерзлотой проживают около 4% населения России, однако там есть обширная инфраструктура. Также именно в таких районах, например, в Западной Сибири или Ямало-Ненецком округе, добывается нефть.

Самое быстрое таяние вечной мерзлоты, по его словам, наблюдается в районе Воркуты, Салехарда, Читы, Улан-Удэ, Петропавловска-Камчатского.

«Обычные подходы к строительству подразумевают поставить фундамент на глубину протаивания. С таким расчетом строились все трубопроводы, а сейчас фундамент окажется не на твердой поверхности», — сказал эксперт.

Екайкин со ссылкой на данные, приведенные в докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) «Океан и криосфера в меняющемся климате», отметил, что от 1460 до 1600 гигатонн органического углерода заключено в многолетней мерзлоте, что в два раза больше, чем содержание СО2 в атмосфере сегодня. Таяние ледников приведет к выбросу метана и СО2 в атмосферу к 2100 году.

«Больше газов, больше парниковый эффект, больше потепление, сильнее тает мерзлота, становится еще теплее — такой каскадный эффект получается», — добавил Екайкин.

Ранее аналитик Bloomberg Джулиан Ли со ссылкой на отчет Арктического совета АМАР заявил, что таяние вечной мерзлоты в связи с глобальным потеплением представляет угрозу для добычи российской нефти. По его словам, именно это стало причиной решения России присоединиться к Парижскому соглашению о климате. Так, до 2025 года на Ямале прогнозируется снижение несущей способности грунта на 25–50%.

Ежегодные потери России в связи с таянием вечной мерзлоты составляют от 50 млрд до 150 млрд руб., а в дальнейшем сумма ущерба будет только расти. Об этом заявил в интервью Bloomberg заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) Александр Крутиков. По его словам, оттаивание почвы угрожает множеству построенных в Арктике зданий и других сооружений.

«Масштаб очень серьезный. Трубы лопаются, сваи рушатся», — заявил Крутиков, назвав изучение вечной мерзлоты одним из приоритетов государства и одной из наиболее несправедливо забытых его задач.

«Как министерство, отвечающее за развитие Арктики, мы не можем игнорировать эту тему, поскольку она напрямую влияет на экономическое развитие», — отметил замминистра.

В конце сентября Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) опубликовала доклад, в котором предупредила о грядущем в ближайшие годы и десятилетия широкомасштабном таянии многолетней мерзлоты.

«Даже если глобальное потепление будет сдержано на уровне значительно ниже двух градусов Цельсия [выше доиндустриальных уровней], то к 2100 году растает примерно 25% приповерхностной (3-4-метровой глубины) многолетней мерзлоты. Если выбросы парниковых газов будут по-прежнему сильно увеличиваться, существует вероятность, что примерно 70% всей приповерхностной многолетней мерзлоты могут быть потеряны», — отмечалось в документе.

Ранее эксперты оценивали возможные общие потери мировой экономики из-за таяния вечной мерзлоты в Арктике в $24,8 трлн или даже $66,9 трлн.В 2018 году изучающий деградацию вечной мерзлоты в Якутии научный сотрудник Института географии Лейпцигского университета Матиас Ульрих говорил, что в европейской части России проблему недооценивают.«Не забывайте: более половины территории России находится в зоне вечной мерзлоты. Здесь добываются многие полезные ископаемые, значительная часть нефти и газа, здесь немало довольно крупных городов: назову лишь Якутск с населением примерно в 300 тысяч человек. И теперь представьте себе, что почва, на которой стоят дома и заводы, проложены автомобильные и железные дороги, трубопроводы, каждый год проседает на несколько сантиметров», — предупредил ученый. По словам Ульриха, дальнейшая деградация вечной мерзлоты потребует серьезных дополнительных финансовых и человеческих усилий, чтобы поддерживать функционирование имеющейся инфраструктуры, и приведет к серьезному удорожанию дальнейшего освоения Севера. Позднее ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин сообщил, что наиболее быстрое таяние вечной мерзлоты, по его словам, наблюдается в районе городов Воркута, Салехард, Чита, Улан-Удэ и Петропавловск-Камчатский.

«Обычные подходы к строительству подразумевают поставить фундамент на глубину протаивания. С таким расчетом строились все трубопроводы, а сейчас фундамент окажется не на твердой поверхности», — описал проблему эксперт. Аналитик Bloomberg Джулиан Ли предупреждал, что несущая способность арктических фундаментов снизилась более чем на 20% с 1980 по 2010 годы. По словам Ли, это представляет угрозу для российской нефте- и газодобычи.

Арктическая вечная мерзлота тает не постепенно, как некогда предсказывали ученые: в масштабах геологического времени она тает почти мгновенно. Когда такие почвы, как в Дуванном Яре, размягчаются и оползают, они высвобождают следы древней жизни – и большие запасы углерода, – которые тысячелетиями покоились в вечной мерзлоте. Попадая в атмосферу в виде метана или углекислого газа, углерод грозит ускорить климатические изменения – в то самое время, когда человечество пытается их замедлить: сократить выбросы парниковых газов при сжигании ископаемого топлива.

Немного найдется людей, осознающих эту угрозу лучше Сергея Зимова. Он обосновался на видавшей виды научно-исследовательской станции в поселке Черский, примерно в трех часах езды на катере от Дуванного Яра. Не один десяток лет Зимов разгадывает тайны теплеющей Арктики. И уже помог опровергнуть некоторые общепринятые теории: например, раньше считалось, что в плейстоценовый ледниковый период Крайний север был однообразной ледяной пустыней. На самом же деле, как подсказали Зимову многочисленные ископаемые остатки мамонтов и других крупных животных, Сибирь, Аляска и западная часть Канады были плодородными пастбищами, покрытыми сочными травами, и даже деревья тут были – ивы. Когда растения и животные отживали свое, холод замедлял их разложение. Со временем они оказывались погребенными глубоко под землей, скованные вечной мерзлотой. В результате арктическая мерзлота оказалась гораздо богаче углеродом, чем считали ученые: и это создает новые опасности для нашей планеты. Новые открытия предвещают: по мере повышения температуры на планете углерод будет высвобождаться все быстрее. Потепление в Арктике оказалось пугающе быстрым, да и пути распространения талой воды по полярным ландшафтам внушают тревогу.

По мнению Сергея Зимова, в прошлом и будущем арктической мерзлоты дикие животные тоже играют центральную роль – правда, речь идет о зверях крупнее бобров, чье воздействие на мерзлоту куда благоприятнее. Зимов не устает повторять: стада бизонов, мамонтов, лошадей и оленей, бродившие по степям плейстоцена, не просто поедали траву. Они за ней, можно сказать, ухаживали. «В этом суть пастбищных экосистем, – поясняет ученый. – Травоядных должно быть столько, чтобы за зиму съесть все, что выросло за лето. И тогда все питательные вещества вернутся в почву».

Со времен последнего ледникового периода на смену этим сухим, изобильным пастбищам на востоке Сибири пришла влажная тундра с преобладанием мхов на севере и лесов дальше к югу. По словам Зимова, одной из главных причин этой метаморфозы стали люди, начавшие охотиться на копытных и истребившие стада крупных пасущихся животных около 10 тысяч лет назад. Без копытных травоядных, удобрявших почву, погибли травы. Без трав, всасывавших воду, почва стала более влажной. Земля покрылась мхами и деревьями. Словом, если бы тысячи лет назад в переломный момент люди не толкнули экосистему на путь кардинальных перемен, в Сибири и сегодня паслись бы мамонты.

Без малого 25 лет назад в низинах неподалеку от Черского Сергей Зимов создал демонстрационный проект – Плейстоценовый парк площадью 144 квадратных километра. Идея заключалась в том, чтобы вернуть крупных пасущихся животных и посмотреть, вернут ли они пастбища. Сергей (со временем к проекту подключился и его сын, Никита) выпустил в огороженное пространство диких лошадей, а позже завезли яков и овец с Байкала. Минувшей весной Никита привез из Дании 12 бизонов, преодолев 14,6 тысячи километров по российским просторам на грузовике и барже. В 2018 году Зимовы объединили усилия с генетиком из Гарвардского университета Джорджем Черчем, который считает, что сможет клонировать мамонта. Международная команда надеется, что в один прекрасный день эти животные будут разгуливать по Плейстоценовому парку.

Парк – решающая проверка гипотезы Сергея Зимова и, как он сам надеется, защита от будущих климатических изменений. Покрытые снегом пастбища отражают больше солнечного света, чем темный лес. Пасущиеся животные за зиму несколько раз разгребают и утаптывают глубокий снег, позволяя почве отдавать тепло, накопленное летом. В итоге температура мерзлоты снижается. Если бы животным удалось восстановить пастбища, это замедлило бы таяние вечной мерзлоты. Чтобы добиться реальных перемен, потребовалось бы выпустить обитателей тысяч зоопарков на миллионы гектаров Арктики, – но и парк площадью 14,4 тысячи гектара обнадеживает Зимовых. Хотя в нем обитает лишь около сотни животных, пастбища парка значительно прохладнее, чем земля на окрестных территориях.

Но не все разделяют их идеи. Некоторые ученые сомневаются в подсчетах относительно количества крупных животных, которые бродили по Сибири в эпоху плейстоцена. Другие утверждают, что Зимовская теория экологических изменений – как прошлых, так и настоящих – слишком упрощенна. Чаще всего Зимовых критикуют за дерзость и самонадеянность.

Заключение

Вечная мерзлота — это явление глобального масштаба. Она возникла в ледниковый, или четвертичный период развития Земли, в районах с морозным и сухим климатом.

История изучения вечной мерзлоты насчитывает около 350 лет. Установлено, что первые научные факты, свидетельствующие о реальности вечной мерзлоты, относятся ко второй половине XVII в.

В России общая площадь мерзлых пород составляет около 11 млн. кв. км. Таким образом, многолетняя мерзлота распространена почти на 2/3 территории страны. Ареал вечной мерзлоты разделяется на три зоны: сплошного, прерывистого и островного ее распространения. В России вечная мерзлота находятся в северо-восточной части Западно-Сибирской равнины, на большей части Среднесибирского плоскогорья, на Северо-Востоке Сибири, Прибайкалье и юге Забайкалья.

Вечная мерзлота лишала поселенцев возможности выращивать в естественных условиях полезные культуры. Промерзший грунт — серьезное препятствие для возведения на нем инфраструктуры, хотя в некоторых случаях люди используют его преимущества. Опасность мерзлых грунтов — это их неспособность впитывать воду.

Главной темой в научном мире, связанной с вечной мерзлотой, является ее оттаивание. Дело в том, что в мерзлоте хранится огромное количество углерода, попадание которого в атмосферу может значительно изменить экологию планеты. Запасы углерода в мерзлоте оцениваются в 1,67 триллиона тонн. Согласно наблюдениям, на всей территории России растут минимальные за год температуры почвы, больше всего — в азиатской части, в арктической зоне и в Забайкалье. Потепление почвы связано с потеплением наружного воздуха. Американское космическое агентство НАСА на основе наблюдений за вечной мерзлотой создало компьютерную климатическую модель, согласно которой мерзлота на севере Сибири и на Аляске практически полностью растает к 2300 году, что приведет к выбросу огромного количества парниковых газов. Однако результаты последних исследований указывают на то, что отсчет, судя по всему, идет не на столетия, а на десятилетия, т.к. наблюдается неожиданно быстрый рост темпов таяния. Причем частично последствия протаивания мерзлоты ощущаются уже сейчас. Таяние многолетней мерзлоты в России грозит разрушением объектов инфраструктуры и выбросами парниковых газов в атмосферу.

Таяние вечной мерзлоты в связи с глобальным потеплением представляет угрозу для добычи российской нефти. Ежегодные потери России в связи с таянием вечной мерзлоты составляют от 50 млрд до 150 млрд руб., а в дальнейшем сумма ущерба будет только расти. Общие потери мировой экономики из-за таяния вечной мерзлоты в Арктике в $24,8 трлн или даже $66,9 трлн.

По мнению Сергея Зимова, в прошлом и будущем арктической мерзлоты дикие животные тоже играют центральную роль. Без копытных травоядных, удобрявших почву, погибли травы. Без трав, всасывавших воду, почва стала более влажной. Земля покрылась мхами и деревьями. Словом, если бы тысячи лет назад в переломный момент люди не толкнули экосистему на путь кардинальных перемен, в Сибири и сегодня паслись бы мамонты. Сергей Зимов создал демонстрационный проект – Плейстоценовый парк площадью 144 квадратных километра. Парк – решающая проверка гипотезы Сергея Зимова.

Зимовы, отец и сын, всю жизнь стремятся добиться своего в этом суровом краю. Неужели, задаются вопросом они, пытаться спасти вечную мерзлоту, возрождая арктическую степь, и вправду намного безумнее, чем уповать на то, что человечество в сжатые сроки преобразит всю мировую энергетическую систему? Быть может, немного безумства нам все-таки не помешает? Никита Зимов уверен: борьба с климатическими изменениями требует решительных действий, и действовать нужно с самых разных сторон. Лишь объединившись все вместе, мы сможем предотвратить большую трагедию.

На сегодняшний день Зимовы успешно осуществляют свой план. Уже в течение нескольких лет они привозят животных в свой Плейстоценовый парк. Хотя в нем обитает лишь около сотни животных, пастбища парка значительно прохладнее, чем земля на окрестных территориях. Значит, теория Зимова, воплощенная в жизнь, всё же может, хотя бы ненадолго предотвратить таяние вечной мерзлоты.

Таяние вечной мерзлоты в связи с глобальным потеплением представляет угрозу для добычи российской нефти.

Библиографический список

1.https://nat-geo.ru

2.https://geographyofrussia.com

3.http://allpravda.info

4.https://vikidalka.ru

5.https://inosmi.ru

6.https://russian7

7.https://www.syl.ru

8.https://www.rbc.ru

9.Многолетняя мерзлота - статья из «Россия. Электронный энциклопедический словарь».Издательство «Энциклопедия»

10. Кудрявцева В.А. Общее мерзлотоведение (геокриология), изд. 2 [текст] /В.А. Кудрявцева. - М.: Издательство МГУ, 1978. - 464 с.

11.Сергеев Е.Е. Инженерная геология СССР в 8 томах. Т. 3. Восточная Сибирь [текст] /Е.Е. Сергеев. - М.: Издательство Московского ун-та, 1977. - 657 с.

Приложение

Фото 1. Вечная мерзлота

Фото 1. Вечная мерзлота

Фото 2.Строение вечной мерзлоты

Фото 2.Строение вечной мерзлоты

Фото 3.Распространение вечной мерзлоты в России

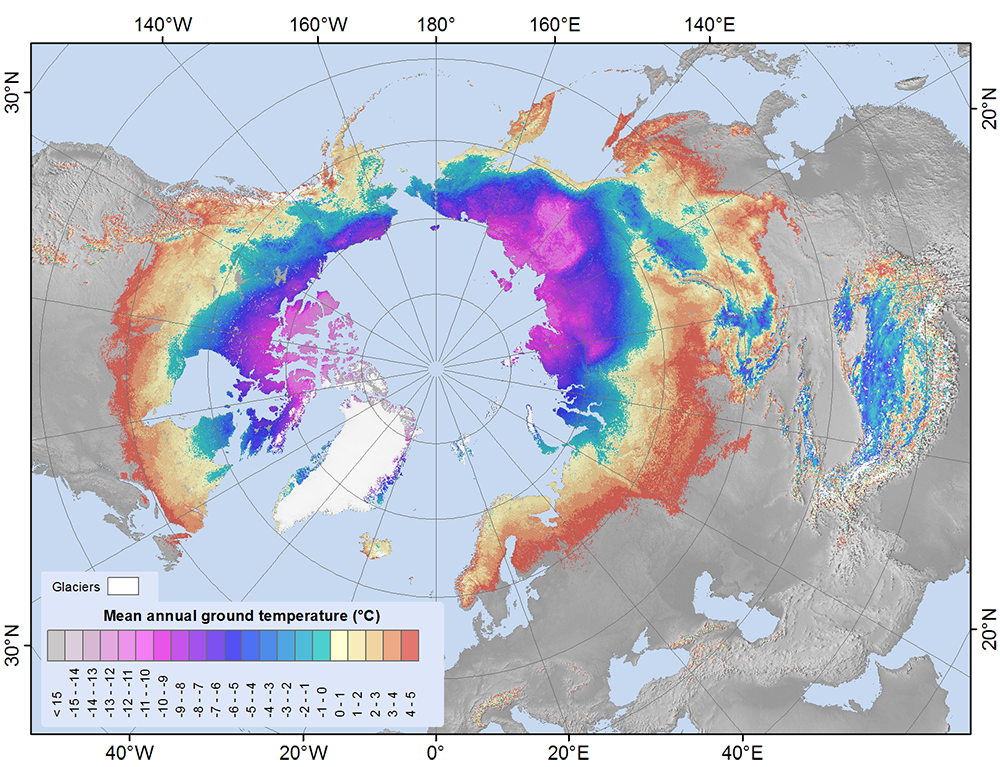

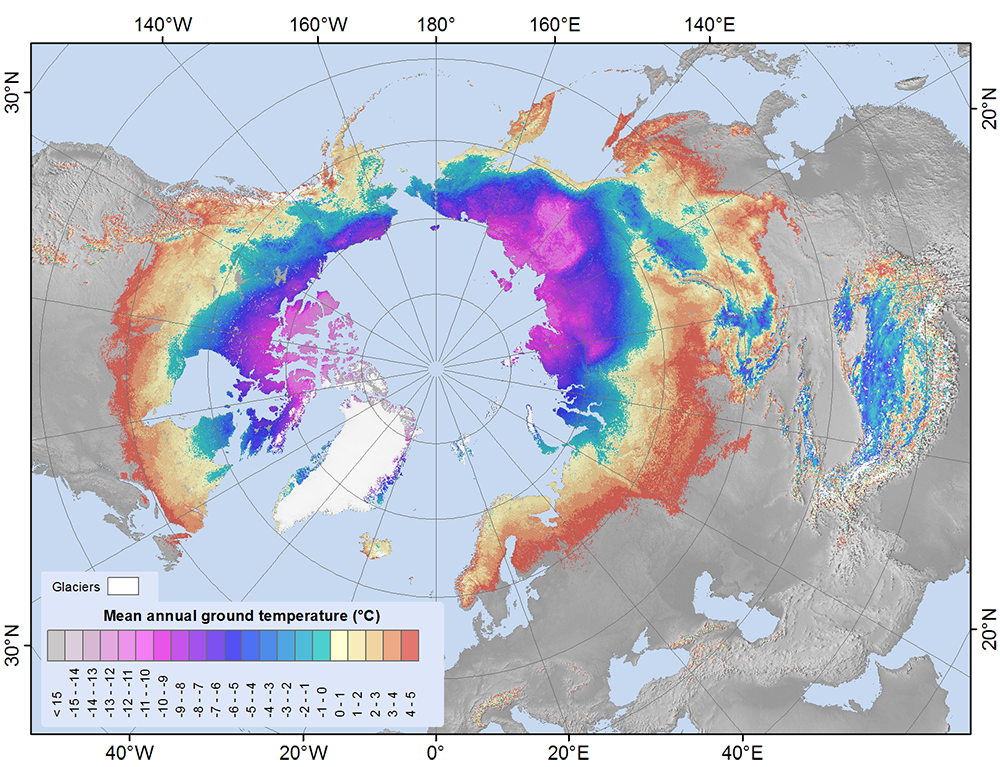

Фото 4.Распространение вечной мерзлоты в мире

Фото 5. Сергей Зимов

Фото 5. Сергей Зимов

Фото 6. Бизоны в Плейстоценовом парке

Фото 7.Лошади в Плейстоценовом парке

Фото 8. Горение метана

Фото 1. Вечная мерзлота

Фото 1. Вечная мерзлота Фото 2.Строение вечной мерзлоты

Фото 2.Строение вечной мерзлоты

Фото 5. Сергей Зимов

Фото 5. Сергей Зимов