Презентация к урокам «Музыкальное краеведение»- (Тверской край) разработана учителем МОУ Лучинниковская оош Калязинского района Тверской области Смирновой Ольгой Алексеевной для проведения нескольких уроков .

2011г.

Музыкальное краеведение

Уроки музыки 8 класс

Цели урока:

- Познакомить учащихся с известными людьми Тверского края рубежа к.18- н. 20 веков, жизнь и творчество которых связаны с музыкальной культурой области.

- Расширять кругозор учащихся.

- Воспитывать любовь к истории, музыке, театру.

ЛЮБИМЦЫ МУЗЫ БЫЛИ ЗДЕСЬ

Верхневолжье — край музыкальный. Здесь издревле звучало волнующее многоголосие русских народных песен…

Мировую известность получили его уроженцы Н. А. Львов, Т. И. Филиппов, Д. М. Леонова, В. В. Андреев, С. А. Кусевицкий, А. В. Александров, С. Я. Лемешев, А. П. Иванов, Т. Ф. Тугаринова.

На территории области сохранились многие архитектурные памятники, построенные по проекту Николая Александровича Львова (1751—1803). Он был не только прекрасным архитектором, но и отменным музыкантом. Прекрасно играл на фортепиано, хорошо пел, исполнял оперные партии, выступая в любительских спектаклях.

Н. А. Львов родился в с.Черенчицы Новоторжского уезда (с. Никольское, Торжокский р-н).

До наших дней сохранился главный дом усадебного комплекса, построенного по его проекту к 1780 г.

Этот проект в стиле зрелого классицизма вынашивался зодчим одновременно с работой над самым серьезным его творением в области музыки — «Собранием народных русских песен с их голосами». Над ним он трудился 15 лет. Идея создания сборника возникла в 1775 г., когда Н. А. Львов вернулся из-за границы и десять месяцев жил на родине.

- Николай Александрович собрал более 200 песен, 100 из них включил в сборник. Он впервые в истории отечественной культуры русскую песню назвал народной, словом, которое точно определяет ее истинного творца.

- Сборник — крупнейший свод русских народных песен самых различных жанров. Под руководством Н. А. Львова обрусевший чех Иван Прач положил на ноты наиболее популярные.

- Большинство опубликованных песен («Во поле береза стояла», «Ай, во поле липонька», «А мы просо сеяли», «На море утушка купалася» и др.) вскоре получили второе рождение в музыке русских композиторов-классиков.

- А песня «Из-за лесу, лесу темного» вдохновила М. И. Глинку на его гениальную «Камаринскую».

- Сборник использовал для своих русских квартетов Бетховен.

- Композитор Россини перенес русские напевы в свои произведения.

Н. А. Львов написал либретто народно-хоровой оперы «Ямщики на подставе» («Игрище невзначай») и тем самым заложил одну из традиций русского оперного искусства.

Пламенный патриот и пропагандист русского народного искусства умер 22 декабря 1803 г.

Похоронен он в с. Никольском, в фамильной усыпальнице, построенной по его проекту.

Воспитанником Тверской мужской гимназии был уроженец Ржева Тертий Иванович Филиппов ( 1825—1899).

В историю отечественной культуры он вошел как выдающийся исполнитель, крупнейший знаток и страстный пропагандист русской народной песни.

Обладал чарующим тенором и пел всю жизнь. Он боролся за национальное русское народное искусство, за правильное понимание его огромной художественной и общественной значимости.

Живя в Петербурге, неоднократно обращался к видным музыкантам с просьбой записать с его голоса песни, гармонизовать их.

М. П. Мусоргский у него записал и переложил для четырехголосного мужского хора пять песен: «Ты взойди, взойди, солнце красное», «У ворот, ворот батюшкиных», «Уж ты, воля, моя воля», «Скажи, девица милая» и «Плывет, восплывает».

В 1882 г. вышел сборник «Сорок народных песен», собранных Тертием Ивановичем и гармонизованных Н. А. Римским-Корсаковым. Многие песни записаны в Ржеве и Твери.

Он и по сей день называется филипповским, оставаясь одним из лучших сборников обработок русских народных песен, памятником отечественной музыкальной культуры.

Заслуга Филиппова в том, что он первый начал организованный сбор фольклора.

В результате было собрано свыше тысячи неизвестных ранее песен.

В центре Твери в 40-х гг. XIX в. по проекту И. Ф. Львова было построено здание Дворянского собрания (ныне Дом Офицеров). Здесь в колонном зале три раза выступали гениальный композитор М. П. Мусоргский и талантливая певица Д. М. Леонова.

Их первый концерт в колонном зале состоялся 17 октября 1879 г. два других — 27 и 30 апреля 1880 .

Дарья Леонова (1829—1896) — дочь бывшего крепостного Осташковского уезда. Родилась в Вышнем Волочке. Отсюда ее увезли в д. Рыжково (Селижаровский р-н). Здесь впервые зазвучал ее дивный певческий голос.

В 1839 г. семья Леоновых переехала в Петербург. Дарья Михайловна поступила в театральное училище и вскоре познакомилась с М. И. Глинкой, который, увидев ее талант, предложил быть ее учителем пения.

Осенью 1851 г. Леонова впервые вышла на оперную сцену и, как сказано в театральной хронике тех лет, сразу всех очаровала своим контральто. Публика была в восторге от пения Дарьи Михайловны. Леонова стала любимицей слушателей, заняла ведущее положение в театральной труппе.

Певица была единомышленницей Глинки и его последователей— композиторов «Могучей кучки».

Ум, талант, знания артистка подчиняла борьбе за укрепление и развитие национального стиля, народности и реализма в музыке. Она первая исполняла многие новаторские произведения передовых композиторов.

В 1874 г. Дарья Михайловна совершила кругосветное концертное турне, пропагандируя русскую музыку и песню. Европейская пресса называла ее «чудным бриллиантом», «русским дивом», а японская газета писала, что Дарья Михайловна «пела так, как только могла петь богиня пения». Д. М. Леонова похоронена в Петербурге, в Александро-Невской лавре, рядом с П. И. Чайковским.

Музыкант с мировым именем Василий Васильевич Андреев (1861—1918)—уроженец Бежецка. Его детские и отроческие годы прошли в живописном с. Марьине (Удомельский р-н). В 1882 г. В. В. Андреев уезжает за границу, знакомится с западноевропейским фольклором. В поездке возникла мысль о необходимости создания оркестра русских народных инструментов.

Он усовершенствовал балалайку, достиг в игре на ней виртуозности, организовал «Кружок любителей игры на балалайке».

20 марта 1888 г. оркестр балалаечников в составе восьми человек первый раз вышел на сцену. Успех превзошел все ожидания. Каждый номер программы заставляли играть по три раза.(на ФОТО 1910Г)

В. В. Андреев ввел в оркестр другие народные инструменты — гусли, домры, жалейки, свирели, рожки, гармоники.

В ансамбль пришли одаренные музыканты — Н. П. Фомин, Ф. А. Ниман, В. Т. Насонов, Б. С. Трояновский и другие. «Кружок любителей игры на балалайке» получил новое название — Великорусский оркестр народных инструментов .

С января 1897 г. коллектив начал регулярную концертную деятельность в России и за рубежом.

- В Париже оркестр выступал с таким блеском, что правительство Франции наградило В. В. Андреева орденом Почетного легиона.

- Василий Васильевич никогда не порывал связи с родным краем. Почти каждый год приезжал в Марьино. Выступал с концертами в Твери и Вышнем Волочке.

- Играл Великорусский оркестр исключительно на инструментах, изготовленных Семеном Ивановичем Налимовым (1858— 1916), которого при жизни называли «балалаечным Страдивари». Он возглавлял музыкальную мастерскую, открытую Андреевым.

- Сохранились флигель дома и здание школы, построенное музыкантом на личные средства. В колхозном Доме культуры есть музей, где собраны материалы, повествующие о жизни и творчестве выдающегося земляка.

- После Великой Октябрьской революции оркестр под управлением Андреева выезжал на фронт, выступал перед красноармейцами, сражавшимися с интервентами.

В Вышнем Волочке стоит двухэтажное деревянное здание с фронтоном (Рабочая ул., 10). В этом доме родился и провел детство и отрочество известный контрабасист и дирижер Сергей Александрович Кусевицкий (1874— 1951).

Сергей рано научился играть почти на всех духовых инструментах, а в 13 лет выступал в родном городе в качестве дирижера маленького оркестра.

В 1891 г. он поступил в Московское филармоническое училище, в класс контрабаса, и, будучи учеником, с таким успехом выступил в столичном концерте, что его без конкурса приняли в оркестр Большого театра, где он вскоре занял место первого контрабасиста.

В 26 лет С. А. Кусевицкий стал профессором филармонического училища.

- Он вел активную концертную деятельность, гастролировал по России и странам Западной Европы. Всюду ему сопутствовал огромный успех.

- В 1906 г. С. А. Кусевицкий успешно дебютировал за пультом. Затем он создал в Москве свой собственный оркестр, пропагандировал симфоническую музыку.

- В 1910, 1912 и 1914 гг. он приезжал с оркестром в Тверь. После 1917г.С. А. Кусевицкий работал в составе различных музыкальных комиссей, членом жюри Государственного музыкального издательства.

- Он дирижировал на концертах симфоническими оркестрами Большого театра и Московского союза оркестровых музыкантов. В 1920 г., не приняв революцию, уехал за границу.

Однако и за рубежом дирижер не изменил своему музыкальному кредо: по-прежнему продолжал пропагандировать русскую классику: в Париже он поставил оперы «Борис Годунов», «Хованщина», первый исполнил для американской публики знаменитую Седьмую симфонию Д. Д. Шостаковича.

В годы второй мировой войны Сергей Александрович активно участвовал в оказании помощи Советскому Союзу. Был президентом музыкальной секции Национального совета американо-советской дружбы и председателем комитета помощи нашей стране в штате Массачусетс.

В 1946 г. он организовал Американо-советское музыкальное общество и активно работал в нем до конца жизни.

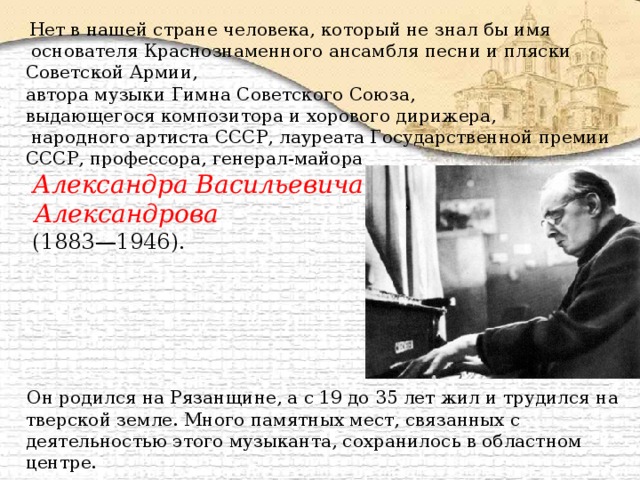

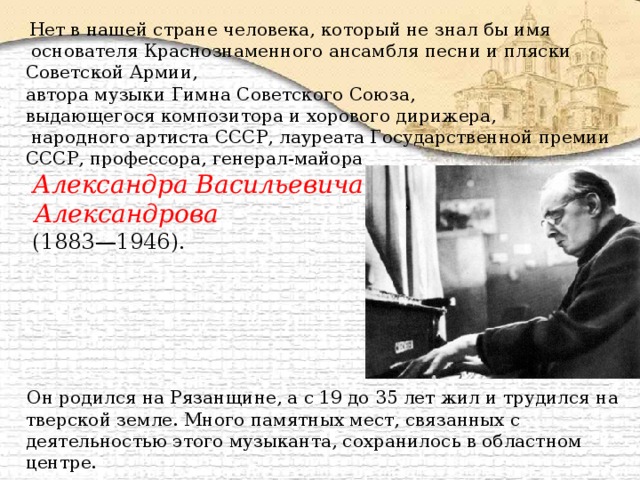

Нет в нашей стране человека, который не знал бы имя основателя Краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской Армии, автора музыки Гимна Советского Союза, выдающегося композитора и хорового дирижера, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР, профессора, генерал-майора Александра Васильевича Александрова (1883—1946).

Он родился на Рязанщине, а с 19 до 35 лет жил и трудился на тверской земле. Много памятных мест, связанных с деятельностью этого музыканта, сохранилось в областном центре.

А. В. Александров успешно учился в Петербургской консерватории, но сырой климат северной столицы пагубно действовал на здоровье молодого студента, к тому же не хватало средств на самое необходимое. Это вынудило его сменить место жительства.

15 марта 1902 г. Александров приехал в Бологое, а в 1906 г. вместе с семьей перебрался в Тверь. Здесь он вел активную общественную и педагогическую деятельность, был учителем музыки и руководил хорами на земских курсах, в гимназии, училищах, семинарии, школе, в которой обучались дети рабочих.

- Он основал первую в городе музыкальную школу и был ее директором, поставил почти полностью оперы «Пиковая дама», «Евгений Онегин» П. Чайковского и «Фауст» Ш. Гуно.

- Одновременно учился в Московской консерватории сразу на двух факультетах: композиторском и вокальном и был удостоен Большой серебряной медали.

- А. В. Александров в эти годы много работал и как композитор.

- В Твери он написал оперу «Русалка», увертюру-поэму «Смерть и жизнь», симфонию в трех частях, работал над созданием оперы «Смерть Иоанна Грозного» на сюжет трилогии А. К. Толстого.

- Одним из самых известных произведений является «Священная война»

Среди учеников А. В. Александрова в Московской консерватории был Сергей Яковлевич Лемешев (1902— 1977).

Родина певца — д. Старое Князево (Калининский р-н). В 1914 г. он окончил четырехклассную сельскую школу и уехал в Петроград, работал в сапожной мастерской, в 1917 г. вернулся в родную деревню, занялся крестьянским трудом.

С. Я. Лемешев многим обязан семье соседа Н. А. Квашина, который был музыкантом-любителем, а его жена — певицей с консерваторским образованием. Они первые заметили яркий, самобытный талант Сергея, начали его обучать нотной грамоте, пению, итальянскому и французскому языкам, руководили чтением одаренного юноши.

- Весной 1920 г. Лемешев поступил в Тверское кавалерийское училище Певческий талант курсанта Лемешева был ярок и заметен.

- В 1922 г. командование училища направило его в консерваторию. На вокальном факультете был огромный конкурс: 20 человек на место, Лемешев его выдержал. Одновременно с занятиями он учился в Оперной студии К. С. Станиславского.

- В студенческие годы Сергей начал выступать в платных концертах. На вырученные деньги он построил в Старом Князеве дом для матери, в котором и сам жил во время летних каникул.

В 1926 г. Сергей Яковлевич стал артистом Свердловской оперы. Затем пел в театрах Харбина, Уфы, Тбилиси.

С 1931 по 1965 г. Лемешев — солист Большого театра. Он пел почти все ведущие лирические партии — от Ленского до Фауста.

Артист часто выступал перед колхозниками, воинами. В 1936 и 1938 гг. он приезжал на родину, пел для своих земляков в клубе с. Медного (Калининский р-н). Ныне в этом здании Дом культуры.

После войны он пел в Калининском доме офицеров, в том самом колонном зале, в котором он пел первый раз в 1919 г. Выдающийся певец был награжден тремя орденами Ленина, орденом «Знак Почета» и медалями. Ему была присуждена Государственная премия СССР и присвоено звание народного артиста СССР.

На родине Лемешева

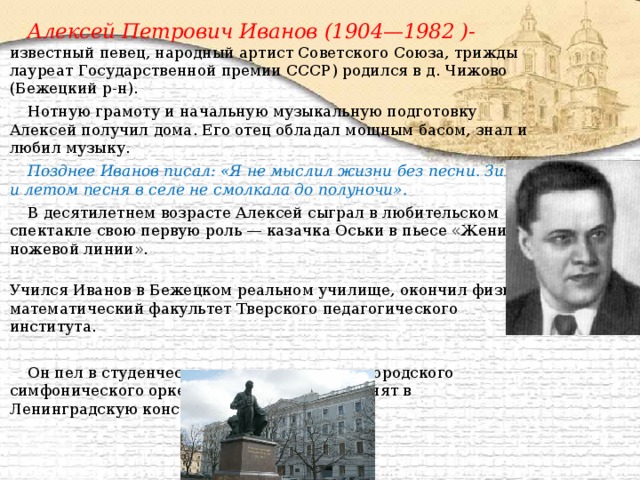

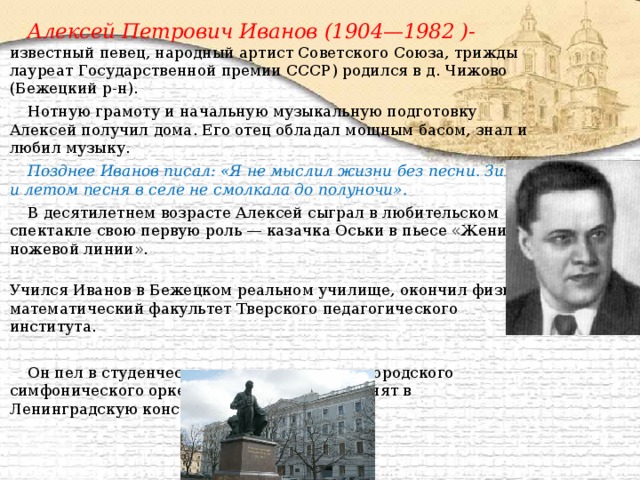

Алексей Петрович Иванов (1904—1982 )- известный певец, народный артист Советского Союза, трижды лауреат Государственной премии СССР) родился в д. Чижово (Бежецкий р-н).

Нотную грамоту и начальную музыкальную подготовку Алексей получил дома. Его отец обладал мощным басом, знал и любил музыку.

Позднее Иванов писал: «Я не мыслил жизни без песни. Зимой и летом песня в селе не смолкала до полуночи».

В десятилетнем возрасте Алексей сыграл в любительском спектакле свою первую роль — казачка Оськи в пьесе «Жених из ножевой линии».

Учился Иванов в Бежецком реальном училище, окончил физико-математический факультет Тверского педагогического института.

Он пел в студенческом хоре, в концертах городского симфонического оркестра, в 1927 г. был принят в Ленинградскую консерваторию.

Студентом, Алексей выступал в оперных радиопостановках, пел в Государственной академической хоровой капелле. В 1932 г. он стал артистом Ленинградского Малого оперного театра, работал в Саратове и Горьком.

Летом 1938 г. А. П. Иванов дебютировал в Большом театре Союза ССР и был принят в труппу прославленной оперы.

Алексей Петрович часто выступал по радио, телевидению, гастролировал в Италии, Германии, Чехословакии, Венгрии. Он поддерживал тесную связь с родной землей.

Его голос звучал на сцене областного драмтеатра,в стенах областной филармонии ,Дома культуры в Бежецке.

В Торжке прошло детство народной артистки РСФСР Татьяны Федоровны Тугариповой (урожденная Гусева, 1925—1983).

Таня окончила Ленинградский финансово-экономический институт, но скоро убедилась, что без музыки жить не может, и поступила на вокальное отделение Калининского музыкального училища .

Затем учеба в Московской консерватории. В мае 1956 г., будучи студенткой четвертого курса консерватории, Татьяна Федоровна исполнила партию Купавы в опере «Снегурочка», и ее приняли в состав труппы Большого театра.

Певица исполнила 25 оперных партий, в том числе 14 главных.

В историю Большого театра Т. Ф. Тугарипова вошла как исполнительница русского репертуара.

Она гастролировала в Болгарии, Венгрии, Германии, Канаде, Италии, Польше, США, Чехословакии, Франции.

Известная певица часто выступала с сольными концертами в областной филармонии, Торжокском доме культуры .

Богата музыкальная культура Верхневолжья.

Лучшие ее представители внесли заметный вклад в историю отечественного искусства.

Музыка для слушания к урокам:

- 4 слайд- «А мы просо сеяли»

- 7 – «Уменя младой муж гнедой»

- 8 «Камаринская»

- 12- «Во кузнице»

- 16-17 - «Калинка» ансамбль балалаечников

- 18 «Кадриль» ансамбль русских народных инструментов

- 19-20 дерижирует Кусевицкий- Концерт для контрабас с оркестром

- 24 «Священная война»

- 26Лемешев «Ах, ты душечка»

- 28Лемешев «Вдоль по улице метелица»

- 30 А.Иванов «Отворите мне темницу»

- 33 «Калинка»